Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

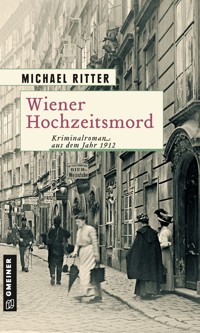

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kriminaloberinspektor Otto W. Fried

- Sprache: Deutsch

Von allen Bahnhöfen der Stadt brechen junge Männer in den frisch ausgerufenen Krieg auf. Als auf dem Nordbahnhof ein junger Soldat tot aufgefunden wird, ruft das Kriminaloberinspektor Dr. Fried auf den Plan. Der erfahrene Ermittler ist gefragt, denn bei dem Toten handelt es sich um den unehelichen Sohn des Kriegsministers. Bei seinen Nachforschungen deckt Dr. Fried Verstrickungen von Familienmitgliedern des Ministers und politisch brisante Ungereimtheiten im Kriegsministerium auf. Doch wer ist der Mörder?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Michael Ritter

Wiener Machenschaften

Historischer Kriminalroman

Zum Buch

Wien 1914 Am Wiener Nordbahnhof wird ein Mann tot aufgefunden, durchbohrt von einer Bajonettspitze. Er ist einer der vielen Freiwilligen, die sich für die Front gemeldet haben. Kriminaloberinspektor Dr. Fried schickt den jungen Kommissar Julius Hechter an den Tatort. Er erwartet einen Routinefall, den er Hechter als seinen ersten eigenen anvertrauen will. Doch plötzlich erhält er hochrangigen Besuch in seinem Büro. Kriegsminister Alexander Freiherr von Krobatin sucht ihn auf – mit einer überraschenden Enthüllung und einem speziellen Wunsch: Bei dem Toten handelt es sich um seinen unehelichen Sohn und daher ersucht der Minister Dr. Fried, den Fall persönlich zu übernehmen. Schnell stößt dieser bei seinen Ermittlungen auf Verstrickungen von Familienmitgliedern des Ministers und politisch brisante Ungereimtheiten im Kriegsministerium. Wird Dr. Fried dennoch in der Lage sein, den Mörder zu überführen?

Michael Ritter wurde 1967 in Wien geboren und arbeitet als Verleger und Literaturwissenschaftler. Er kann auf zahlreiche literaturwissenschaftliche Veröffentlichungen zurückblicken, darunter eine Biografie über Nikolaus Lenau. Er schreibt historische Romane und (historische) Kriminalromane mit Wien- sowie Italienbezügen. Ritter lebt und arbeitet in Wien.

Mehr Informationen zum Autor unter: www.michael-ritter.eu

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna._Northern_Railway_Station_LCCN91732192.jpg

ISBN 978-3-8392-7350-0

Erstes Kapitel: 14. September

Was waren das für irrsinnige Zeiten! Dr. Otto W. Fried mochte es nicht, wenn jemand von den »schrecklichen Zeiten« sprach, die gerade herrschten, und dann gleich noch obendrein die »guten alten Zeiten« beschwor, die angeblich ach so viel besseren. Am allerwenigsten mochte er so etwas an sich selbst.

Doch jetzt saß er da, an seinem Stammplatz im Café am Graben im Trattnerhof, vor sich aufgeschlagen die von ihm bevorzugte Neue Freie Presse, und dachte sich genau das. Er las das Feuilleton, das im unteren Drittel der Titelseite begann und sich jeweils über den unteren Bereich der beiden Folgeseiten weitererstreckte. »Eine Fahrt aufs Schlachtfeld« lautete der Titel des Berichts, verfasst vom Kriegskorrespondenten der Zeitung, der am Ende namentlich zeichnete: Roda Roda.

Der bekannte Literat beschrieb die großen Kraftwagen des Roten Kreuzes, die Vorbereitungen für Krankentransporte, aufgestapelte Tragbahren, einen Ofen in der Mitte eines Raumes, umgeben von einem Drahtgitter, damit die Patienten ihm nicht zu nahe kommen konnten. Und Verwundete, die hinzuströmten, Leicht- und Schwerverletzte, Tiroler Magyaren, Steirer und Ruthenen, Infanteristen, Artilleristen. Die Ärzte teilten sie nach der Schwere ihrer Verletzungen auf diverse Wagen ein, die sie in verschiedene Spitäler und Krankenstationen bringen würden.

Dr. Fried schüttelte heftig den Kopf und bemerkte gar nicht, dass Herr Johann, der Kellner, vor ihm stand.

»Haben der Herr Regierungsrat noch einen Wunsch?«, fragte er und schien sich über den älteren Herrn zu wundern, der in einen innigen Dialog mit der Zeitung vertieft war. Dabei kannte er ihn schon seit vielen Jahren, seinen Stammgast, der die unangenehme Eigenschaft hatte, die Zeitungen aus den Lesegestellen zu lösen und zu kleinen, kompakten Paketen zusammenzufalten, wenn er sie zu Ende gelesen hatte. Dann musste Herr Johann sie wieder auffalten und glätten und in die Halterung einspannen.

»Wie?« Dr. Fried tauchte aus einer anderen Welt auf und kehrte in die Beschaulichkeit seines Kaffeehauses zurück.

»Ein kleines Mittagsmenü haben wir gehabt, danach die Jaus’n«, zählte Herr Johann auf, als wollte er bereits abkassieren und den Gast aus dem Lokal komplimentieren.

»Äh – ja?« Dr. Fried schien mit seinen Gedanken noch immer nicht im Hier und Jetzt angekommen zu sein.

»Na ja, Herr Regierungsrat, die Jaus’n is’ jetzt auch schon über eine Stunde her. Da, schauen S’, der Rest von Ihrem Kaffee ist eiskalt. Also: Haben Sie noch einen Wunsch?«

Dr. Fried schüttelte den Kopf, diesmal aber nicht über die Szenen, die Roda Roda beschrieb. Ein kurzer, schneller Krieg hätte es werden sollen, ein rascher Rachefeldzug gegen Serbien, das den Thronfolger Franz Ferdinand so schändlich ermordet hatte. Als »Strafurteil« hatte seine Lieblingszeitung den Feldzug bezeichnet – an genau jenem Tag, als der Kaiser Serbien den Krieg erklärt hatte. Das war vor eineinhalb Monaten gewesen. Alle Zeitungen hatten die Kriegserklärung an Serbien abgedruckt. Dr. Fried hatte das »Kriegsmanifest des Kaisers«, einen Aufruf mit dem Titel »An meine Völker!«, in der Neuen Freien Presse gelesen. Ihm war es kalt über den Rücken gelaufen an jenem überhaupt nicht kalten 29. Juli, dem Tag nach der offiziellen Kriegserklärung.

Hatte der senile alte Mann auf dem Thron wirklich geglaubt, das werde eine kurze, schnelle Strafaktion, bei der man den bösen Mann zur Rechenschaft zöge? Der Monarch war mit seinen vierundachtzig Jahren wohl schon lange nicht mehr in der Verfassung, die Dinge richtig zu analysieren und die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. So sah das jedenfalls Dr. Fried, und das seit vielen Jahren. Er gehörte zu den gar nicht so wenigen Menschen, die sich gewünscht hatten, Erzherzog Franz Ferdinand hätte bereits vor längerer Zeit den Thron übernommen. Nach dessen Tod Ende Juni war es dafür nun definitiv zu spät.

»Ich glaub’, ich zahle«, überlegte Dr. Fried und begann, die Zeitung zu falten.

Herr Johann verdrehte die Augen, wie er es immer tat, wenn er Dr. Fried bei der Misshandlung einer Zeitung beobachtete, doch er formte seine Missbilligung auch dieses Mal nicht in Worte.

»Menü und Jaus’n, also wie immer«, fasste Herr Johann zusammen und öffnete seine große Kellnergeldbörse.

Dr. Fried holte Kronenscheine aus der Innentasche seines Sakkos, wo er sie locker verstaut hatte. Seine Tochter Amalia hatte ihm das alte Portemonnaie abgenommen und ihn getadelt, wie abgenutzt und rissig es sei. So etwas sei eine Schande für einen Mann von Welt. Ja, die Welt, die sich in immer rasender werdendem Wahn drehte. Amalia wollte ihm ein neues besorgen, ganz ähnlich seinem alten, damit er sich nicht umgewöhnen müsse, versprochen!

»Hier!« Dr. Fried gab Herrn Johann die übliche Summe und das ebenso übliche Trinkgeld dazu.

»Zu großzügig, Euer Gnaden!«, bedankte sich der Kellner und deutete eine Verbeugung an.

Er verstaute den Schein in seiner Börse und wies mit einer Bewegung des Kinns auf die Zeitung. »Den Drecksschweinen werden wir bald den Garaus gemacht haben!«, knurrte er böse und zog die Augenbrauen zusammen.

Dr. Fried wusste, wen und was er meinte. Diverse politische Themen waren schon öfters Gesprächsstoff gewesen, und die Ansichten seines Kellners kannte Dr. Fried daher nur zu gut. Aber er widersprach ihnen nicht. Nie. Es hatte einfach keinen Sinn, simple Gemüter von komplexen Zusammenhängen und inneren Widersprüchen überzeugen zu wollen.

»Serbien muss sterbien«, wiederholte Herr Johann einen von vielen Propagandasprüchen, mit denen die jungen Soldaten der k. u. k. Monarchie zurzeit an die Front getrieben wurden.

»Das wird der ruhmvolle Abschluss der Regentschaft unseres Kaisers«, fügte er noch hinzu und nahm Teller sowie Gläser von Dr. Frieds Tisch auf.

»Ja, sicher«, murmelte Dr. Fried nur und erhob sich langsam.

Sein Rücken hatte sich verkrampft und er stand krumm über den kleinen Tisch gebeugt da. Langsam, fast fühlte es sich an wie eine Ewigkeit, gelang es ihm, sich gerader und gerader aufzurichten. Schließlich drückte er das Kreuz durch, schnaufte laut und genoss es, den Schmerz schwinden zu spüren.

»Das wird nicht mehr in diesem Leben«, sagte er zu Herrn Johann, der ihm vom Garderobenständer Hut, Mantel und Stock brachte.

»Geht es zurück in die Liesl?«, fragte der Kellner und half dem Kriminaloberinspektor in den Mantel.

Die »Liesl« war der Hauptsitz der Polizei, in dem auch Dr. Frieds Büro untergebracht war. Das Gebäude lag an der Elisabethpromenade, die nach der ermordeten Kaiserin Elisabeth benannt worden war. Der Volksmund hatte für das Polizeigebäude eine lockere »Liesl« daraus gemacht.

»Ja«, bestätigte Dr. Fried. »Heute ist Montag, heute wollen meine Leute ihre aktuellen Anweisungen erhalten oder sich für ihre gute Arbeit loben lassen.«

Er lachte kurz auf, verabschiedete sich von Herrn Johann und schlenderte aus dem Café hinaus auf den spätsommerlichen Graben.

Diese Kriegseuphorie! Dr. Fried hatte es von Anfang an nicht begreifen können. Wie konnten die Menschen, egal welchen Alters, egal welcher Bildung, so blöde sein, sich für diesen Krieg zu begeistern? Sahen sie denn nicht, dass das alles in eine viel größere Katastrophe führen musste als die eines nur kurzzeitigen Gemetzels mit einem kleinen Königreich, das alle für schwach und unbedeutend hielten?

Der Graben war eine der vornehmsten Flaniermeilen der Reichshauptstadt. Menschen spazierten unbelastet in Richtung Kohlmarkt oder Stephansplatz, bewunderten die prachtvollen Auslagen der Geschäfte und genossen einen Sonnentag, der nichts Böses erahnen ließ. Die Weltgeschichte war weit weg, irgendwo ganz anders.

Dr. Fried hatte einen Fußweg von vielleicht zwanzig Minuten vor sich. Er ging gerne zu Fuß. Das war gut für seinen Rücken. Auch Amalia sagte ihm das regelmäßig. Nicht dass sie Medizin studiert hätte, aber immerhin war sie eine Doktorin der Psychologie. Ihre Anstellung bei der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung gab ihr jene seelische Festigung und Ablenkung, die sie benötigte, seit ihr Vater ihren frisch angetrauten Ehemann Max wegen Mordes hatte verhaften müssen. Das beruhigte Dr. Fried sehr. Seit dem Abschluss des Prozesses und der Verurteilung zu fünfzehn Jahren Haft gegen Ende des vorletzten Jahres lebte Amalia wieder bei ihm und hatte ihr altes Zimmer bezogen.

In seinem Büro würde er nun gemeinsam mit dem Novak den Kommissaren die neuen Fälle zuteilen, laufende Untersuchungen überprüfen und das eine und andere persönliche Gespräch mit seinen Ermittlern führen. Und vielleicht sogar sich berichten lassen, dass ein Fall gelöst worden war. Auch das kam ja vor. Schließlich war es nicht so, wie man oft in der Bevölkerung schimpfen hörte, dass die Polizei nur die Kleinen bestrafte und die Großen durch die Netze schlüpfen ließ. Aber dieses Denken entsprang der Haltung, immer auf die anderen zeigen zu wollen, um von den eigenen Schandtaten abzulenken. Dr. Fried kannte die Psychologie der Täter zur Genüge.

Die Luft war nicht mehr so geladen und unangenehm feucht wie noch in den beiden zurückliegenden Monaten. Schlagartig mit Beginn des Septembers hatte sich eine angenehme Wetterlage eingestellt, warm, sonnig, kaum Regentage. Zum Glück nicht heiß. So ließ es sich im Büro sehr gut aushalten.

Dr. Fried schritt zügig die Herrengasse hinunter und querte die Freyung. Das Plätschern, das vom Austriabrunnen mit den Allegorien der vier bedeutendsten Flüsse des Habsburger Reiches an sein Ohr drang, hatte schon rein akustisch etwas Erfrischendes an sich. Dr. Fried liebte diese Fußwege zu seinem Büro, sei es von seinem Stammcafé, sei es von seiner Wohnung aus. Die frische Luft machte den Kopf frei, ermöglichte ihm ungezwungenes Nachdenken oder einfach, sein Gehirn auf Durchzug zu stellen. Als Kriminaloberinspektor und mit der Zahl an Dienstjahren, die er aufweisen konnte, ermittelte er längst nicht mehr an vorderster Front. Dafür hatte er seine Kommissare, darunter einige helle Köpfe, die er sehr schätzte. Er plante ausschließlich, kontrollierte, zeichnete Akten ab und gab die groben Ermittlungsschritte vor, denen seine Leute zu folgen hatten. Und der Novak, der stets an seiner Seite war, obwohl er das Pensionsalter längst erreicht hatte, war ihm dabei mehr als nur eine Stütze.

Auf der Höhe des Eingangs zur Schottenkirche stand eine Gruppe von vier jungen Männern. Sie trugen schwarze Anzüge und hatten sich im Halbkreis aufgestellt. Vor ihnen auf dem Boden lag eine hechtgraue Soldatenmütze, an der ein getrockneter Eichenlaubzweig angebracht war. Ein Blechnapf stand daneben, wohl um einige Münzen aufzufangen.

Die vier Männer begannen gerade wieder mit ihrem Gesang und Dr. Fried zuckte zusammen. Das konnte doch nicht wahr sein! Die vier sangen mit feuriger Inbrunst das »Deutsch-österreichische Bundeslied 1914«, ein Propagandalied, dessen Text sogar von einer Frau stammte, einer gewissen Emma Fulda. Es existieren viele dieser patriotischen, kriegstreiberischen Begeisterungslieder, die Notenhefte gab es an allen Ecken zu kaufen. Das Volk wurde stetig eingestimmt auf das jetzt schon nicht mehr so ideal verlaufende Blutvergießen. Solange es nicht das eigene Blut war …

Dr. Fried kam näher und sah in die Gesichter der jungen Männer. Sie strahlten, einer nickte ihm auffordernd zu. Wollte er, dass er mitsänge? Oder ging es ihm nur um eine schnöde Münze, die er im Blechnapf scheppern hören wollte? Krieg und Geld – auch eine vertraute Bruderschaft.

Am liebsten hätte er ihnen entgegengebrüllt, ob sie nicht alle Sinne beisammenhätten. Die Zeiten waren eben wirklich nicht mehr so wie früher, die guten alten. Wieder ertappte er sich bei dem ungeliebten Gedanken. Aber es stimmte: Wer dieser Tage Kritik an den Maßnahmen der Regierung äußerte, stand wie ein Aussätziger da. Dr. Fried hatte das Gefühl, dass es niemanden gab in der ganzen Reichshauptstadt, ja in der ganzen Habsburgermonarchie, der seine Abneigung gegen den Krieg und gegen die Politik des Kaisers teilte. Abgesehen vom Novak natürlich, der hatte als junger Mann seine Erfahrungen mit dem Krieg gemacht.

Dr. Fried warf dem Quartett einen bösen Blick zu, der aber von keinem der Sänger aufgefangen wurde. Die jungen Männer schmetterten alle aus voller Brust ihren patriotischen Text, bei dem man vorher sein Gehirn ausschalten musste, um ihn über die Lippen zu bringen. Sie hatten gute Stimmen, das konnte Dr. Fried nicht bestreiten, aber was sie da taten, ging auf keine Kuhhaut. Warum stürmten sie nicht in jugendlicher Begeisterung an die Front? Sie waren allesamt im wehrfähigen Alter, nicht wie er mit seinen nun schon siebenundfünfzig Jahren.

Der Weg hinunter zum Donaukanal führte ihn über einen Teil der Ringstraße und an der Börse vorbei. So manch einer verdiente sich jetzt eine goldene Nase. Waffenlieferungen, Lebensmittellieferungen an die Fronten … Da war einiges an Geld zu machen. Im Grunde war es gleich, in welche Richtung die Welt sich drehte, Profiteure gab es zu allen Zeiten.

Ein zarter Windhauch kam auf, als er sich der Elisabethpromenade näherte. Zwei patrouillierende Uniformierte grüßten ihn zackig, Dr. Fried kannte sie, weil sie für den Rayon rund um die Liesl zuständig waren. Manchmal plauderte er mit ihnen, diesmal aber hatte er keine Lust dazu. Er fühlte sich etwas brummig nach der Begegnung mit den vier Sängern.

Viele Kollegen kehrten von ihrer Mittagspause zurück und strömten in das große Gebäude an der Elisabethpromenade Nummer 5–9. Es wurde gegrüßt und einander zugewinkt, Dr. Fried ließ sich kurz aufhalten und von einem Kollegen aus der Archivabteilung einen unanständigen Witz erzählen, schließlich stieg er die breite Treppe hinauf in den ersten Stock und trat in sein Büro.

Der Novak saß wie gewohnt an seinem Schreibtisch, der in etwa zwei Metern Abstand von jenem Dr. Frieds entfernt in einem Neunzig-Grad-Winkel aufgestellt war. So konnten sich die beiden Männer stets mit Blicken verständigen. Anton Novak war der engste Mitarbeiter Dr. Frieds. Wenn es um die Lösung von Fällen ging, waren sie wie Zwillinge: Sie dachten häufig dasselbe oder ergänzten die Gedankengänge des anderen so weit, bis sich ein rundes Bild ergab.

»Mahlzeit, Herr Doktor!«, rief ihm der Novak zum Gruß zu.

»Mahlzeit, Novak«, seufzte Dr. Fried vor sich hin und hängte Mantel und Hut an die Haken neben der Tür. Den Stock stellte er in einem Schirmständer ab.

»Wie war das Mittagsmenü heute?« Der Novak wusste, dass Dr. Fried wenigstens einmal in der Woche in seinem Stammcafé das Mittagessen und die Jause verband.

»Das Menü ausgezeichnet wie immer, die Begegnungen in der Welt draußen allerhöchstens mittelmäßig.«

Dr. Fried ließ sich in seinen Stuhl fallen und klatschte beide Handflächen auf die Schreibtischplatte. Man hatte ihm eine neue Schreibunterlage gegeben, festes schwarzes Leder, rechts mit einem Seitenfach, in das man lose Blätter hineinschieben konnte, damit sie nicht wegrutschten. Unterschiedlich hohe Stapel von Akten waren fein säuberlich über den Tisch verteilt, er glich darin jenem des Novak wie ein Ei dem anderen.

»Diese Kriegspropaganda hat sich so in die Gehirnwindungen der Menschen hineingeschraubt, dass man sie da nie wieder herausbekommt.« Er erzählte dem Novak von dem Männerchor.

»Was soll ich sagen, Herr Doktor?«, fragte der Novak ratlos. »Ich kenne das. Das war damals nicht anders. Nun ja, vielleicht nicht annähernd so heftig wie jetzt, aber im Grunde dasselbe.«

Damals – damit bezog der Novak sich auf den kurzen Krieg im Jahr 1866 gegen Preußen, den Österreich verloren hatte. Die Erfolge Kaiser Franz Josephs als Kriegsherr seit seinem Regierungsantritt waren überhaupt sehr überschaubar gewesen. Man könnte auch sagen, sie existierten nicht. In der Schlacht bei Podol war der Novak verletzt worden. Seitdem hatte er ein schmerzendes linkes Knie und einen schleifenden Gang, der mal besser, mal schlechter war.

»Sind die Berge übers Wochenende gewachsen?«, erlaubte sich Dr. Fried einen müden Scherz und deutete auf die Akten auf seinem Tisch.

»Sie wachsen, sie schrumpfen …« Der Novak schlug eine davon auf und lachte. »Und manchmal schrumpfen sie sehr schnell.«

Er kritzelte mit einem stumpfen Bleistift etwas auf das Deckblatt und schlug die Akte mit einem lauten Knall zu.

»Das war der Einbruch von vor drei Wochen«, sagte er und legte sie auf die Seite auf einen niedrigen Stapel, wo sich die erledigten Fälle befanden. »Das Geständnis, die klare Sachlage. Formal einwandfrei. Das Gericht kann da nur einen Schuldspruch fällen. Aber das ist ja nicht mehr unser Bier. Wenn nur alle Fälle so glasklar wären.«

»Ist doch gut so«, murmelte Dr. Fried und zog sich ebenfalls eine Akte heran.

»Aber es gibt einen neuen Fall, ganz frisch«, fuhr der Novak fort und winkte Dr. Fried mit einem kleinen Blatt Papier zu. »Heute Mittag wurde ein Toter auf dem Nordbahnhof aufgefunden. Ein junger Soldat.«

»Aha«, gab Dr. Fried unkonzentriert von sich.

Nicht dass das Schriftstück vor ihm ihn so gefesselt hätte, ihm ging das Bild der vier Sänger nicht aus dem Kopf.

»Ich dachte mir«, fuhr der Novak fort, »ich gönne mir ein wenig Bewegung und inspiziere selbst den Tatort. Wir können den Fall dem Hechter zuweisen.«

Julius Hechter war ein junger Kommissar, der seit nicht einmal einem halben Jahr in der Abteilung Dienst machte. Er hatte bisher kleinere Fälle betreut und das nur als Assistent, nun sollte er seinen ersten eigenen Fall bekommen.

»Machen Sie, Novak, machen Sie«, war Dr. Fried immer noch nicht bei der Sache. Dann blickte er plötzlich auf. »Und Ihr Knie?«

»Heute ist einer der besseren Tage«, strahlte der Novak und sprang auf.

Er ging im Büro ein paar Schritte auf und ab, um Dr. Fried zu zeigen, dass er das Bein fast nicht hinterherschleifte. Nur wenn man ganz genau hinsah, bemerkte man, dass die Gehbewegung unrund und ein wenig abgehackt war.

Der Novak nahm seit zwei Jahren Elektrobehandlungen in Anspruch, die ihm zwar keine Heilung der Verletzung bringen konnten, aber sehr wohl zeitweise eine große Erleichterung.

»Ich war so frei und habe ihn bereits verständigen lassen«, setzte der Novak hinzu und griff nach seinem Mantel, der neben jenem Dr. Frieds hing. »Natürlich nur, wenn Sie einverstanden sind.«

»Bin ich, Novak, bin ich«, sagte Dr. Fried und heftete den Blick wieder auf die Akte.

»Wenn wir mit dem Tatort durch sind, komme ich mit dem Hechter zurück, und wir berichten Ihnen unsere ersten Eindrücke«, kündigte der Novak an, verabschiedete sich und huschte aus dem Raum.

Das nenne ich Tatendrang, dachte sich Dr. Fried und blickte auf die geschlossene Tür. Es war nun ganz still im Büro. Von draußen fiel schräg das Sonnenlicht herein und zeichnete exakte Parallelogramme auf dem Parkettboden. Der war an vielen Stellen abgewetzt und dunkler oder heller, je nach Beanspruchung. Hier und dort knarrte er, wenn man darüber ging. Direkt unter einem Fenster war so eine Stelle, wo sich Dr. Fried und der Novak oft aufhielten. Der Ausblick war im Sommer wie im Winter verlockend, direkt auf die Elisabethpromenade. Man konnte von oben die Menschen beobachteten, wie sie den Donaukanal entlangspazierten. Das friedvollste Leben findet sich am Ufer von fließenden Gewässern, dachte sich Dr. Fried. Doch das hatte jetzt keine Bedeutung mehr. Es war der Krieg, der inzwischen in vollem Fluss war.

Zweites Kapitel: 14. September, später Nachmittag

Julius Hechter hatte alles, was man sich als junger Mann nur wünschen konnte. Er war großwüchsig und überragte fast jeden, mit dem er zu tun hatte. Seine Schultern waren breit, ebenso sein Brustkorb. Er wirkte kräftig, aber nicht grobschlächtig, und hatte lange Arme und Beine. Seine Hände waren feingliedrig, sein Gesicht weich gezeichnet, die Augen länglich und groß und eingerahmt von besonders auffälligen Wimpern. Um seine rund geformten Lippen lag immer der Zug eines Lächelns, sodass er auf den ersten Blick sympathisch wirkte. Er musste bei den Frauen den allergrößten Erfolg haben.

Der Novak hatte vor dem Polizeigebäude auf ihn gewartet und gemeinsam waren sie in einem Kraftwagen zum Nordbahnhof gefahren. Von dem, was sie erwartete, wussten sie nichts. Sie hatten nur die Meldung erhalten, dass ein Soldat tot auf dem Bahnsteig Nummer 2 aufgefunden worden war. Die uniformierten Kollegen hatten den Bereich sogleich abgeriegelt und nun wartete man auf die Kriminalpolizei.

»Damit haben Sie Ihren ersten eigenen Fall!« Der Novak klopfte dem jungen Mann, der sein Sohn hätte sein können, auf die Schulter.

»Da danke ich Ihnen sehr, Herr Novak«, zeigte sich Hechter glücklich. Dabei war sein kleiner Sprechfehler zu hören, denn er lispelte leicht.

Der Wagen hielt vor dem Haupteingang zum Nordbahnhof und der uniformierte Polizist, der als Chauffeur fungierte, drehte sich nach hinten um.

»Wollen Sie hier raus, Herr Kommissar?«, fragte er und sah den Novak abwartend an.

»Der Kommissar sitzt dort«, gab der Novak lachend zurück und deutete auf den jungen Mann zu seiner Rechten.

Irritiert wanderte der Blick des Uniformierten zwischen den beiden Kriminalbeamten hin und her, schließlich stieß der Novak Hechter mit dem Ellenbogen in die Seite.

»Es ist Ihr Fall, Herr Kommissar«, flüsterte er. »Also?«

Hechter sah den Novak an, dann wandte er sich mit einer Bestimmtheit, die dieser nicht erwartet hätte, an den Chauffeur. »Ja, danke. Stellen Sie den Wagen bitte in der Nähe ab und warten Sie auf uns. Es kann eine Zeit lang dauern.«

Er stieg aus und geduldete sich, bis auch der Novak sich aus dem nach links und rechts federnden Kraftwagen geschraubt hatte.

Der Nordbahnhof war ein riesiges Gebäude in maurischem und toskanischem Stil. Seine vier Ecktürme, an deren Spitzen kleine Rundtürme mit Zinnen angebracht waren, ließen ihn wie eine gigantische Burg wirken, nicht wehrhaft allerdings, sondern eher zart und elegant, mit seinen unzähligen Rundbogenfenstern in die Höhe strebend. Der Bahnhof war ein Neubau aus den Sechzigerjahren des vorherigen Jahrhunderts, nachdem der erste für das Verkehrsaufkommen zu klein geworden und abgerissen worden war. Das neue Gebäude stand wie das romantische Märchenschloss einer Prinzessin etwas verloren an der langgezogenen Nordbahnstraße.

»Gehen wir beim Haupteingang hinein oder nehmen wir den Seitenzugang?«

Hechter wies auf einen Bereich aus fünf Torbögen, in denen schmiedeeiserne Gitter offen standen und aus denen frische Soldaten strömten. Auch beim Haupteingang tummelten sich die Massen.

»Haupteingang«, entschied der Novak. »Wenn es dem Herrn Kommissar recht ist.«

Hechter setzte sein gewinnendstes Lächeln auf. »Nach Ihnen, Herr Kollege.«

Dass der Novak vom Rang her unter dem Kommissar stand, weil er eigentlich nur eine bessere Schreibkraft war, tat nichts zur Sache. Als langjähriger persönlicher Assistent Dr. Frieds hatte er sich einen Ruf erarbeitet, den niemand infrage zu stellen wagte. Er hätte es ansonsten mit einem fuchsteufelswilden Dr. Fried zu tun bekommen. Doch Hechters Respekt war echt und bedurfte keiner drohenden Wut seines Vorgesetzten. Er hatte den älteren Mann schon zu oft in Aktion erlebt, scharfsinnig Schlüsse ziehend, die nicht selten zur Lösung eines Falles beigetragen hatten, als dass er nicht wüsste, dass der Novak mindestens so gut war wie zwei Kommissare zusammen.

Der Novak wollte unbedingt die viel gerühmte Bahnhofshalle sehen. Wie ein Palast solle sich der Bahnhof von innen präsentieren, hatte man ihm immer wieder erzählt, doch als Mensch, der das Reisen nicht liebte, hatte er tatsächlich noch nie einen Fuß hineingesetzt. Der Nordbahnhof war die wohl größte Drehscheibe der Stadt. Das galt nicht nur für Passagiere, die von hier aus in alle Richtungen der Monarchie verstreut wurden, sondern ganz besonders auch für das Gelände hinter dem Bahnhof. Dort erstreckte sich bis hinunter zum Donauufer der Frachtenbahnhof, der als Umschlagplatz für Güter aus aller Herren Länder diente. Es gab kein einziges Kronland, das nicht von diesem Punkt aus erreichbar gewesen wäre.

»Imposant«, sagte der Novak leise vor sich hin. Hechter war verwundert.

»Waren Sie noch nie hier, Herr Novak?«

»Vorbeigefahren bin ich schon oft«, gestand der Novak, während sie in eine Menschentraube gerieten, die sie in Richtung Eingang schob. »Aber ich war noch nie drinnen.«

»Dann wird es höchste Zeit«, sagte Hechter leicht lispelnd, und sie wurden durch die weit geöffneten Schwingtüren ins Innere des Gebäudes gespült.

Der Novak traute seinen Augen nicht. Wieso hatte man einen Bahnhof so gestaltet, als wäre er ein Palast? In der Vorhalle, wo sich der Strom der jungen Männer in Richtung verschiedener Aufgänge teilte, könnte man die edelsten Bälle feiern. Langgestreckte hohe Säulen lenkten den Blick zur wie entfernt schwebenden Decke, in zahlreiche Kleinstgewölbe unterteilt, die mit kunstvollen Fresken verziert waren. An langen Seilen hingen Metallluster herab, nach oben geöffnete Glasschalen bargen die Glühbirnen. Früher waren es Gasleuchter gewesen, die man vor etwa zwanzig Jahren elektrifiziert hatte.

In der Mitte des Vestibüls stand eine weiße Marmorstatue. Sie stellte einen Mann mit Weste und Frack dar, einen Orden um den Hals, die Halbglatze eingerahmt von einem lockigen Haarkranz. In der linken Hand hielt er eine Schriftrolle. Es war Salomon Mayer Freiherr von Rothschild, der Hauptfinancier des Bahnhofs. Die Statue stand auf einem erhöhten schwarzen Sockel, der von weißen Adern durchzogen war, und war von einem Gitter umgeben, damit man ihr nicht allzu nahe kommen konnte.

Mehrere Treppenaufgänge führten hinauf zu den Bahnsteigen, auf denen mehr Trubel herrschte als noch vor Kurzem in Friedenszeiten. Gruppen von jungen Soldaten in ihren Uniformen versammelten sich, umringt von ihren Angehörigen, und zelebrierten die unterschiedlichsten Abschiede – von begeistertem Siegestaumel und der Überzeugung, nach höchstens zwei Monaten wieder heimzukehren, bis zu stiller, verhaltener Schicksalsergebenheit und der Hoffnung, heil oder überhaupt nach Hause zurückzukommen.

»Wir müssen zu Bahnsteig zwei«, sagte Hechter und sah sich um.

Am Fuß eines der Treppenaufgänge war ein uniformierter Polizist postiert und hielt die Menschen davon ab hinaufzugehen.

»Dort muss es sein«, schloss Hechter, fasste den Novak am Ärmel seines Mantels und zog ihn zu dem Polizisten hinüber.

»Ist das hier Bahnsteig zwei?«, fragte er den Polizisten, auf den er trotz dessen spitz nach oben hin zulaufenden Helms hinunterblickte.

»Das ist er«, antwortete der Uniformierte. »Aber der Zugang ist gesperrt.«

»Sehr gut so«, kommentierte Hechter. »Und lassen Sie bitte weiterhin niemanden passieren.«

Er wollte soeben die Stufen nach oben steigen, als sich der Polizist ihm in den Weg stellte.

»Haben Sie nicht verstanden?«, war seine Stimme nun schneidend streng. »Niemand darf hinauf.« Um seiner Anordnung Nachdruck zu verleihen, streckte er den Arm aus, um eine Barriere zu symbolisieren.

»Das ist schon recht so«, wiederholte Hechter geduldig, und der Novak hatte den Eindruck, dass sich sein Lispeln ein klein wenig verstärkte. »Aber wir sind von der Kriminalpolizei.«

Er kramte in der Innentasche seiner Jacke und holte eine Metallmarke hervor. Im Gegensatz zu jener des Novak glänzte sie neu und wies keinerlei Gebrauchsspuren auf. Hechter hatte sie sicherlich noch nicht oft herzeigen müssen.

Der Uniformierte beäugte die Marke zuerst skeptisch, dann überrascht, salutierte zackig und ließ die beiden Männer passieren. Die Treppe erwies sich als keine so gute Idee. Das Knie des Novak ließ ihn von Stufe zu Stufe deutlicher wissen, dass ihm der Aufstieg gar nicht gefiel, und als sie oben angelangt waren, musste er eine kurze Pause einlegen und das Bein entspannen.

»Geht gleich wieder«, signalisierte er Hechter, der ihn sorgenvoll musterte. »Ein Kriegssouvenir. 1866. Das linke Knie.«

Er legte die Hand auf die Kniescheibe, als wollte er eine spontane Wunderheilung bewirken. Hechter blieb geduldig neben ihm stehen.

»Sie können ruhig vorausgehen«, forderte der Novak ihn auf und lenkte seine Aufmerksamkeit auf eine größere Zahl von Polizisten, die sich im mittleren Bereich des Bahnsteigs zwei versammelt hatten.

»Nein, nein, Herr Novak«, wehrte Hechter ab. »Auf ein paar Minuten kommt es nicht an.«

»Verdammter Krieg«, grollte der Novak, und Hechter war nicht klar, ob er den jetzt gerade ausgebrochenen oder den von 1866 meinte.

Der Novak ächzte, als er das Bein ein wenig mehr zu belasten versuchte, und warf Hechter einen nicht deutbaren Blick zu. »Wird schon gehen«, meinte er schließlich und setzte sich in Bewegung. Nun knickte das linke Bein wesentlich deutlicher ein als zuvor.

Sie legten den Weg zur Gruppe von Polizisten nur langsam zurück. Der Novak sprach kein Wort. Er sah starr nach vorne, als wäre er ein Marathonläufer, der verkrampft das Zielband am Ende der letzten Meter fixierte. Sein Gesichtsausdruck war hart, die Schmerzen mussten wohl groß sein.

Einer der Polizisten löste sich aus der Gruppe. Er war der Ranghöchste von allen und ging mit ernster Miene auf den Novak und Hechter zu.

»Kommissar Julius Hechter«, kam der junge Kriminalbeamte dem Uniformierten zuvor und zückte zum zweiten Mal seine Marke.

Der Polizeihauptmann nahm keine Notiz von ihr und musterte den älteren der beiden Männer. Misstrauen spiegelte sich auf seiner Miene.

»Sie wirken ja nicht gerade, als wären Sie in bester Kondition«, sagte er mit einer viel zu kräftigen Stimme, von der Hechter den Eindruck hatte, dass er sie gar nicht senken konnte.

»Ich will ja auch nicht frisch und fröhlich an die Front stürmen«, gab der Novak bissig zurück und heftete seinen stechenden Blick auf den etwas untersetzten Beamten.

»Was wollen Sie damit sagen?«, fauchte der Uniformierte den Novak an.

»Das ist Hauptkommissar Novak«, mischte sich Hechter ein und schob sich zwischen den Novak und den Uniformierten, um das überraschte Gesicht des Älteren vor dem Polizeihauptmann zu verdecken. »Wir sind hier wegen der Leiche.«

Hauptkommissar? Der Novak war beeindruckt von der raschen Kreativität des jungen Kollegen, mit der er die Situation entschärft hatte.

Der Hauptmann schluckte, atmete tief ein und aus, was seine Zeit brauchte, weil sein Bauch anscheinend über ein großes Fassungsvermögen verfügte, und drehte sich schließlich um. »Hier entlang«, brummte er, aber die Stimme war immer noch viel zu laut.

Auf dem Gleis stand eine Zuggarnitur, von der man die Lokomotive abgekoppelt hatte. Die Waggons waren alle leer, die Schilder an den Türen wiesen aus, dass der Zug in Richtung Galizien hätte unterwegs sein sollen. Die Gruppe der Polizisten teilte sich und gab den Blick frei auf den Toten, den der Novak und Hechter suchten.

»Der Gerichtsmediziner ist bereits verständigt«, meldete der Hauptmann und Hechter erschrak, weil dessen Stimme so nah an seinem Ohr war, dass er die Schwingungen des Schalls richtiggehend körperlich spürte. Unangenehm.

Vor einer offen stehenden Waggontür lag ein junger Mann in der hechtgrauen Felduniform eines Infanteristen auf dem Bauch. Die Mütze saß immer noch fest auf seinem Kopf, ein Schimmer seines blonden Haares blitzte hervor. Neben ihm lag umgekippt ein Feldtornister, in dem sich sein weniges Hab und Gut befinden musste. Der Novak und Hechter würden es einer ersten Sichtung unterziehen und danach ins Büro schicken lassen, um es genauer zu überprüfen.

Aus dem Rücken ragte links der Schaft eines Bajonetts heraus. Der Tote lag in einer großen Lache Blut, das zum Teil über den Bahnsteig auf die Gleise geronnen war. Der Körper war längsseitig etwas verdreht, sodass man sehen konnte, dass die Spitze des Bajonetts aus dem Brustkorb wieder herauskam. Die Klinge hatte das Herz und die Lunge vollständig durchstochen.

»Feldtornister M 1906«, stellte der Novak fest und griff danach, um ihn gerade hinzustellen.

»Sie kennen sich aus?«, bellte die laute Stimme des Uniformierten.

»Mehr als mir lieb ist«, gab der Novak leise zurück. »Bajonett M 1895, das gehört zum Steyr-Mannlicher-Gewehr, Kaliber 8 mm. Das hat unsere Armee seit fast zwanzig Jahren in Gebrauch. Richtig schnelles Ding, aber sehr schmutzempfindlich.«

Hechter nickte bewundernd. Diese Fachkenntnisse hatte er beim Novak nicht erwartet.

»Na ja«, sagte dieser, als hätte er Hechters Gedanken erraten. »Ich bin ja deswegen«, er deutete auf sein Knie, »kein totaler Ignorant. Schließlich muss man sich als Kriminalist mit Waffen und allem drum herum auskennen. Das gehört zum Handwerk.«

Hechter hockte sich neben die Leiche und sah ihr ins Gesicht.

»Haben Sie schon die Personalien feststellen können?«, wandte er sich an den Polizeihauptmann.

Der schüttelte den Kopf. »Wir haben die Menschenmassen auseinandergetrieben, den Zug und den Bahnsteig geräumt und das Areal abgesichert«, berichtete er. »Der Rest ist Sache der Kollegen vom Kriminal. Also Ihre.«

Sehr freundlicher Zeitgenosse, dachte sich Hechter und stand wieder auf.

»Keine Zeugen?«, fragte der Novak und hob den Tornister über die Blutlache hinweg auf seine Seite.

»Doch, Herr Hauptkommissar!« Der Polizist betonte den vorgeblichen Rang des Novaks auf eine Weise, als würde er der Sache nicht trauen. »Zwei Rekruten, wir haben sie gemeinsam mit einem meiner Männer im letzten Waggon untergebracht. Ich dachte mir ja, dass die Kollegen vom Kriminal sie verhören wollen. Allerdings haben sie ziemlich gejammert, dass sie nun ihren Zug an die Front nicht mehr rechtzeitig erwischen. Aber da werden Sie ihnen sicher eine Bestätigung ausstellen, vielleicht gleich an den Herrn Kriegsminister persönlich gerichtet.«

Der Mann hatte eine widerliche Art. Der Novak hätte ihn am liebsten am Revers seiner Uniformjacke gepackt und ihm die Rangabzeichen von den Schultern gerissen. Hechter stellte sich zu ihm und fingerte am Tornister herum. Er öffnete ihn und begann, darin herumzukramen.

»Er muss ja die Einberufung bei sich gehabt haben«, erklärte er und zog ein gefaltetes Blatt Papier heraus, das schon auf den ersten Blick sehr amtlich wirkte. Er reichte es dem Novak.

Während Hechter weiter in dem Gepäckstück suchte, faltete der Novak das Schreiben auf. »Ja, der Einberufungsbefehl. Zugewiesen der k. u. k. 3. Armee unter General Boroević bei Przemyśl. Dort sind die Russen gerade dabei, die Stadt einzuschließen. Der Name des Toten lautet Georg Alexander Taschler.«

»Kannten die beiden Zeugen den Toten?«, wandte sich der Novak an den Polizeihauptmann.

Der zuckte mit den Schultern. »Das weiß ich nicht, wir haben sie nicht befragt.«

»Natürlich«, flüsterte der Novak vor sich hin und blickte auf eine Postkarte, die ihm Hechter entgegenhielt.

Der Novak verdrehte die Augen. Es war eine jener Propagandapostkarten, die in verschiedener Ausführung kursierten, alle mit demselben Vierzeiler:

»Im Sturmgebraus dem Feind entgegen,

Im Herzen treu des Kaisers Bild –

So laßt die Feinde weg uns fegen,

Bis unsere Kraft den Sieg erzielt.«

Auf der Karte war das Konterfei des alten Kaisers Franz Joseph abgebildet. Es war eine sogenannte mechanische Postkarte. Rechts befand sich eine leichte Einbuchtung im Rand des Kartons, sodass man eine innen liegende Rundscheibe drehen konnte. Neben dem Kopf des deutschen Kaisers Wilhelm kam auf diese Weise ein gleichsam neutraler zum Vorschein, der einen einfachen Soldaten mit Feldmütze zeigte. Überschrieben war die Postkarte mit dem Aufruf: »Einigkeit macht stark«.

»Na, da war einer wohl ganz begeistert unterwegs in den Tod«, ärgerte sich der Novak über diese Art von Propaganda und reichte Hechter die Karte zurück.

»Was wollen Sie damit sagen?«, blähte sich die Stimme des Polizeihauptmannes erneut besonders laut auf. »Für den Kaiser und das Vaterland zu sterben ist eine Ehre! Oder sehen Sie das anders, Herr Hauptkommissar?«

Da war sie wieder, diese seltsame Art der Betonung.

»Nein, tut er nicht«, schaltete sich Hechter ein und schob sich erneut zwischen die beiden Männer, als befürchte er, sie würden gleich übereinander herfallen.

»Können wir mit den Zeugen sprechen?« Er formulierte es zwar als Frage, gemeint war es aber als klare Anweisung, sie zu den Männern zu bringen.

Widerwillig deutete der Hauptmann einem seiner Untergebenen, die Kriminalbeamten zum letzten Eisenbahnwaggon zu führen.

»Um den kümmere ich mich«, sagte der Novak und nahm den Tornister an sich. Er war nicht sehr schwer, das wenige Hab und Gut, das die Soldaten mit sich nehmen durften, fiel nicht sehr ins Gewicht.

»Und wenn der Gerichtsmediziner Herr Dr. Wallentschek kommt, dann überlassen Sie ihm das Feld.«

Der Unterkiefer des Polizeihauptmannes zitterte, doch er gab keine Antwort. Wie sollte er auch die Anordnungen eines Hauptkommissars infrage stellen?

Hechter und der Novak folgten dem Uniformierten langsam. Das Knie des Novak schien sich zu beruhigen, sein Schritt war wieder fließender als noch kurz zuvor. Den Tornister hatte er über die rechte Schulter geworfen, um seine linke Körperhälfte nicht zu stark zu belasten. Hechter wollte ihm das Gepäckstück abnehmen, doch der Novak winkte ab.

»Die beiden warten da drinnen«, sagte der Polizist, öffnete die Waggontür und tippte sich an die Mütze. Dann ging er zu seinen Kollegen und dem Hauptmann zurück.

Zuerst stieg Hechter die Gitterstufen hoch und nahm dem Novak den Tornister ab, den er im Vorraum abstellte. Dann reichte er dem älteren Kollegen die Hand und zog ihn mit großer Kraft in den Waggon hinein.

»Kommissar Hechter!«, rief er lauter in dessen Innere, als er vorgehabt hatte.

Es war ein Großraumwagen, der in seiner Leere zweckentfremdet wirkte. Gleich auf der ersten Holzbank saßen zwei junge Männer in hechtgrauen Infanterieuniformen, ihnen gegenüber ein Polizist, der etwa in ihrem Alter sein dürfte. Er stand in dem Augenblick auf, als Hechter eintrat, und blickte beeindruckt zu dem hochgewachsenen Kommissar hinauf.

»Sie können draußen warten, bis wir fertig sind«, sagte Hechter und lispelte dabei leicht. Seine Ausstrahlung hatte so viel Autorität, dass der Sprechfehler ihr keinen Abbruch tat. Der Polizist huschte am Novak vorbei und bezog vor der Waggontür Stellung.

Der Novak nahm gegenüber den Rekruten Platz, Hechter blieb neben ihm stehen. In dem niedrigen Waggon wirkte er noch größer, als er eigentlich war.

»Sie waren also Zeugen des Mordes?«, begann der Novak die Befragung. Er legte einen väterlichen Ton an den Tag, um das Vertrauen der beiden Jungmänner zu gewinnen, die ziemlich verschüchtert wirkten. Es fehlt nur, dass sie sich an den Händen halten, dachte sich der Novak.

»So kann man das nicht sagen«, begann der eine mit dünner Stimme. Er räusperte sich und sprach dann weiter, sehr zart und zurückhaltend.

»Wir haben eigentlich gar nichts mitbekommen, auch Joseph nicht.« Der Jungmann neben ihm nickte heftig.

»Sie sind also Joseph«, wandte sich der Novak an ihn.

»Joseph Haider«, nannte der Rekrut seinen vollen Namen.

»Und Sie?« Der Novak wandte sich wieder dem anderen zu.

»Klaus Maria Regener.«

»Mhm.«

Der Novak holte sein kleines Notizbüchlein aus der inneren Jackentasche, um sich seine üblichen Notizen zu machen. Er schrieb fleißig mit, was er zu hören bekam, während er aus dem Augenwinkel sah, dass Hechter mit verschränkten Armen dastand und nichts dergleichen tat.

»Damit hätten wir einmal Ihre Namen«, zeigte sich der Novak zufrieden. »Den Rest Ihrer Personalien nehmen wir am Ende auf, falls wir später noch Fragen an Sie haben.«

»Wollen Sie uns an die Front nachreisen, um uns zu befragen?«, gab sich Joseph deutlich aufmüpfiger als sein Kamerad. »Denn in Wien werden Sie uns nicht mehr finden.«