Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

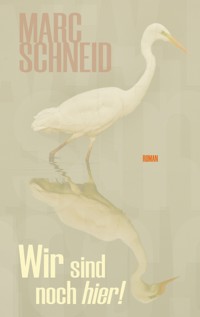

Ein tragisches Ereignis schweißt die Hinterbliebenen in der Therapie Gruppe von Dr. Ali Ashanti auf eine ganz besondere Weise zusammen. Auch wenn sie nur schwer über den Verlust ihrer Lieben hinwegkommen, finden sie letztendlich einen gemeinsamen Weg, ihre Trauer und ihren Schmerz zu überwinden. Und auch Dr. Ashanti durchlebt schwere Zeiten und findet erst auf der Reise nach Indien mit seinen Patienten wieder zu sich selbst. >>Wir sind noch hier!<< liefert sowohl tragische als auch heitere Momente und ist nichts weiter als eine Anleitung zum Glücklichsein

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 214

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über den Autor:

Der Autor Marc Schneid, 1983 in Mannheim geboren und aufgewachsen, hat bereits in seiner Jugend die Leidenschaft für das Schreiben für sich entdeckt. Neben kleineren Veröffentlichungen von Artikeln in regionalen Publikationen erschien mit »Canarian Nights« 2018 sein erster Kurzgeschichtenband. Seine Figuren sind vielschichtig und abwechslungsreich und sind in unterschiedlichen Genres zu Hause.

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Teil 2

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Teil 3

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Teil 4

Kapitel 16

Kapitel 17

Teil 5

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Letzter Teil

Kapitel 21

Kapitel 22

Nachwort

Teil 1

1

Immer donnerstags von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr. Der Raum war steril. Kahl und fade. Nicht mal Gemälde oder Fotografien hingen an den Wänden. Nur die klassische Glasfasertapete.

Ein paar unbequeme Stühle waren zu einem Kreis aufgestellt. Dr. Ali Ashanti saß mit einem Notizblock auf dem Schoß und einem Kugelschreiber in der Hand auf einem der Stühle, die Beine übereinandergeschlagen und sah stetig auf seine Armbanduhr. Es war bereits fünf nach halb elf am Morgen und er saß immer noch alleine in seinem Sitzungsraum in seiner Praxis in den Quadraten. Er wurde ungeduldig.

Leicht verärgert, dass niemand zu der vereinbarten Gruppenstunde kam. Als eine halbe Stunde später noch immer keiner erschienen war, machte er mit dem Kugelschreiber einen langen Strich über das Papier, stand schnaufend auf und ging zurück in sein Büro, wo er die Liste mit seinen Patienten aus der Trauma-Gruppe abtelefonierte. Die Telefonate blieben jedoch wenig erfolgreich. Entweder es ging keiner ans Telefon oder es sprang nur die Mailbox an oder es meldete sich nur der Anrufbeantworter. Er hatte sich von der ersten Sitzung mehr erhofft, als nur leere Stühle vorzufinden.

In den Einzelgesprächen glaubte er, es wäre eine gute Idee gewesen, eine Gruppe ins Leben zu rufen, in der seine Patienten die Möglichkeit eingeräumt bekämen, offen mit anderen, die ähnliches erlebt hatten, über ihre Situation sprechen zu können. Doch er hatte sich wohl getäuscht.

Das tat er selten. Er war überkorrekt und immer überzeugt von dem was er tat. Er hinterließ jedem eine kurze Nachricht und bot einen erneuten Termin am kommenden Donnerstag, um die gleiche Uhrzeit, an. Dann fügte er noch eindringlich hinzu, wie wichtig diese Gruppenarbeit für jeden Einzelnen sei, und dass sie doch unbedingt diese Chance wahrnehmen sollten.

Als er die letzte Nachricht auf Band hinterlassen hatte, sagte er frustriert seine restlichen Termine ab und machte für heute Schluss.

»So, es freut mich, dass Sie heute fast alle zu mir gefunden haben. Zwei fehlen, aber wir fangen trotzdem an. Ich heiße sie herzlich willkommen zu unserer ersten offiziellen Gruppenstunde.

Ich bin Dr. Ali Ashanti, Psychiater und Verhaltenstherapeut. Der eine oder andere kennt mich ja schon aus den Einzelgesprächen. Die beiden, die noch fehlen, wären heute zum ersten Mal zu mir gekommen. Wollen wir hoffen, dass sie das nächste Mal vielleicht zu uns stoßen werden.«

Dr. Ashanti saß wieder mit seinem Schreibblock und seinem Kugelschreiber im Stuhlkreis und ließ seinen Blick durch den Raum wandern.

»Ich weiß, dass es keinem leicht gefallen ist, heute hier zu erscheinen, doch wie ich ihnen in den Einzelgesprächen schon versucht habe zu vermitteln, kann es manchmal hilfreich sein, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, die das Gleiche erlebt oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben« fuhr Dr. Ashanti fort und machte sich dabei erste Notizen auf seinem linierten Schreibblock. Die Anwesenden wirkten nervös und rutschten auf ihrer Sitzfläche herum.

In sich gekehrt und verschlossen folgten sie den Worten ihres Psychiaters, doch wirklich in dem kargen, sterilen Raum war noch keiner richtig angekommen.

Der Schmerz über den Verlust ihres geliebten Menschen hatte sie abgestumpft und verletzlich gemacht. Pünktlich die Termine bei den Einzelsitzungen in der Praxis einzuhalten, hatte sie schon immer sehr viel Überwindung gekostet.

Die Vorstellung, die Therapie nun in einer Gruppe fortzusetzen, verursachte ihnen Unbehagen. Jeder schaute zu Boden. Keiner konnte die anderen anschauen. Dr. Ashanti wusste über die anfänglichen Schwierigkeiten Bescheid und gerade bei Trauma-Patienten bedeutete das jedes Mal eine riesige Herausforderung für ihn.

Normalerweise war mindestens ein Anwesender dabei, der es kaum abwarten konnte, allen Beteiligten sein Leid zu klagen und drauflos zu plappern. Heute hielt die Stille Einzug in seinen Sitzungsraum. Es waren erst zehn Minuten vergangen und sie hatten noch achtzig Minuten vor sich. Dr. Ashanti musste sich etwas einfallen lassen, um seine Patienten aus der Reserve zu locken, wenn er nicht wollte, dass das kollektive Schweigen heute überhandnahm.

Dr. Ashanti bückte sich zu einem Stoffbeutel runter, der neben seinem Stuhl auf den Boden lag, und holte einen Softball heraus. Dann richtete er wieder das Wort an die Runde.

»Aller Anfang ist schwer! Ich weiß das nur zu gut. Doch wir wollen heute die Zeit sinnvoll nutzen und deshalb möchte ich Sie bitten, dass sich jeder, der den Softball von mir zugeworfen bekommt, sich kurz vorstellt und vielleicht ein paar Worte zu sich sagt, die ihm auf dem Herzen liegen. Es wird keiner zu irgendetwas gezwungen und keiner wird hier einer Prüfung unterzogen, doch ich möchte jedem Einzelnen helfen und dabei ist es von Nöten, dass sich jeder daran beteiligt und sich mir und der Gruppe öffnet.«

Begeisterung sah anders aus, doch seine Ansage bewirkte zumindest, dass einige aus der Gruppe hellhörig wurden und den Kopf aufrichteten.

Dann drückte Dr. Ashanti den Softball zusammen und warf ihn seinem Gegenüber zu, der den Softball auffing und etwas mit der Stuhllehne nach hinten kippte, weil er nicht damit rechnete, den Ball zugeworfen zu bekommen, und aus seinen abgeschweiften Gedanken gerissen wurde.

Wieder kehrte Stille ein. Dr. Ashantis Gegenüber war überfordert. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Dann kroch es ganz tief aus ihm hervor. Seine Stimme klang dunkel und schwer. So, als läge eine schwere Last auf ihr und sie versuchte, das Gewicht dabei nach oben zu stemmen.

»Nur Mut. Es ist nur am Anfang schwer. Dann wird es leichter. Versprochen« warf Dr. Ashanti ein und versuchte, seinen Patienten mit dem Softball in der Hand anzuspornen.

»Wie ist Ihr Name und warum sind Sie hier?« fragte Dr. Ashanti.

Der Mann gegenüber starrte die Decke an, legte den Stoffball in seinen Schoß und schob seine Hände unter seine Pobacken.

»Mein Name ist Hans-Peter Huber. Ich bin 63 Jahre alt.«

Huber machte eine längere Pause und rang nach Worten, bevor er im Schritttempo weitererzählte.

»Ich bin hier, weil...«

Hans-Peter Huber fiel es jedes Mal unheimlich schwer, es laut auszusprechen. Jedes Mal, wenn er ansetzte und es aussprechen wollte, bretterten die schlimmen Bilder durch seinen Kopf und er verfiel wieder in diese Ohnmacht, die ihn systematisch lähmte und außer Gefecht setzte.

Die furchtbare Machtlosigkeit, als ihm seine Frau entrissen wurde, mit der er zuvor noch Hand in Hand spazieren gegangen war.

»Aaaaaaahhhh.«

Hans-Peter Huber schrie auf und hämmerte mit seinen geballten Fäusten gegen seine Schläfen.

»Es hört einfach nicht auf. Es will einfach nicht aufhören und verschwinden. Alles ging so schnell und ich konnte einfach nichts tun. Plötzlich war alles vorbei. Meine geliebte Ute war weg. Ich habe versucht, sie festzuhalten, doch ich konnte es nicht. Sie wurde mir aus der Hand gerissen.«

Hans-Peter fing an zu weinen und setzte bei den anderen im Stuhlkreis Emotionen frei. Jeder aus dem Stuhlkreis sah sich wieder in seine eigene Situation hineinversetzt. Alle wurden unruhig und fingen an zu schluchzen. Anja Hellwig, die mit ihrem Mann Martin neben Hans-Peter Huber saß, flüchtete sich in die Arme ihres Mannes und drückte ihren Kopf tief in seine Brust.

Sie erlitt einen Weinkrampf und stöhnte gequälte und schmerzerfüllte Brocken heraus.

»Unser Baby ist tot. Tot. Tot. Tot. Elias war doch erst zwei. Und jetzt kommt er nie mehr zu uns zurück.«

Martin Hellwig umarmte seine Frau und hatte ebenfalls mit seinen Tränen zu kämpfen, doch er musste stark sein. Für sie beide.

Nach dem Tod ihres kleinen Sohns verwandelte sich ihre Familie in einen Scherbenhaufen, den sie Tag für Tag vor sich herschoben. Und beide hatten unheimlich damit zu kämpfen, die Trümmer aus ihrem Leben zu beseitigen.

Jeder verkroch sich in sein eigenes dunkles Loch. Es war schwer, dem anderen Liebe und Kraft zu spenden, wenn man selbst nichts mehr spürte außer Leere und Schmerz.

Anja Hellwig lag oft stundenlang mit dem Lieblingskuscheltier ihres Sohns auf dem Boden des Kinderzimmers, während sich Martin Hellwig ins Fitnessstudio flüchtete, um die schrecklichen Bilder in seinem Kopf heraus zu schwitzen.

Doch die Bilder verschwanden nicht und wenn er nach Hause kam, schnürte es ihm die Luft ab, wenn er am Kinderzimmer vorbeikam.

Oft beobachtete er wortlos seine Frau, die heulend am Boden lag und Selbstgespräche führte. Ihr Zusammenleben war überschattet.

Es viel ihnen schwer, über ihre Gefühle zu sprechen, so schwiegen sie sich die meiste Zeit nur noch an und lebten nebeneinander her.

Anja hatte den ersten Schritt gemacht und sich bei Dr. Ashanti professionelle Hilfe gesucht.

Ashanti hielt es für eine gute Idee, dass sie ihren Mann Martin zu den Gruppensitzungen mitbrächte. Anja Hellwig hatte lange auf ihren Mann Martin eingeredet, bis er sich überwinden konnte und sie zu den Sitzungen begleitete.

Dr. Ashanti gab den Emotionen seiner Patienten Raum und blieb stumm, bis er wieder den Softball von Hans-Peter Huber einforderte, um eine neue Runde zu beginnen.

»Möchten Sie jetzt etwas sagen?«, fragte er seine rechte Sitznachbarin und zeigte mit dem Softball in ihre Richtung. Sie nickte sanft, dann warf er ihr den Ball zu. Auch Inka Bartel wurde von ihren Tränen beherrscht und musste sich zuerst sammeln, bevor sie etwas von sich erzählen konnte. Ihre Stimme zitterte.

»Ich, ich kann es einfach nicht begreifen. Warum ein Mensch so etwas tun kann. Jeden einzelnen Tag stelle ich mir diese Frage. Ich schlafe kaum noch, weil ich an nichts anderes denken kann, als an meinen Sohn. Er hatte gerade sein Medizinstudium abgeschlossen und hätte dann im Januar an der Uniklinik sein praktisches Jahr angefangen.

Er war so ein wunderbarer, hilfsbereiter Mensch, der keiner Fliege etwas zuleide tun konnte. Im Gegenteil. Er hat schon immer versucht allen zu helfen und man hörte von ihm nie ein Nein. Es ist so ungerecht.«

Ihre faltigen Hände begannen an zu zittern. Sie schnäuzte in ihr verkrumpeltes Papiertaschentuch und wischte sich den Nasenschleim von ihrer Nase.

»Möchten sie sich noch vorstellen?«, entgegnete ihr Dr. Ashanti, der etwas auf seinen Schreibblock notierte.

»Ach so, ja, Entschuldigung. Ich heiße Inka. Inka Bartel. Ich bin neunundsechzig Jahre alt und ich habe vergangenen Dezember meinen Sohn verloren. Von einer Sekunde auf die andere wurde sein Leben ausgelöscht. Ich bekomme seitdem kaum noch Luft. Wenn ich versuche, die Augen zu schließen und zu schlafen, dann erscheint mir immer das Bild von dem Moment, in dem er in der Warteschlange steht, um uns etwas zu essen zu holen und er einfach überrollt wird. Plötzlich war alles vorbei. Das Unglückhatte uns alle überrascht. Ich bete jeden Tag dafür, dass mein geliebter Sohn keine Schmerzen hatte und nicht leiden musste und gar nichts davon gespürt hat. Ich wollte zu ihm hinrennen, doch ein Mann hielt mich fest und hinderte mich daran. Ich wollte mich losreißen und meinem Jungen helfen, doch es war zu spät. ES WAR EINFACH ZU SPÄT!«

Inka Bartel wurde leiser. Ihre Stimme versank in der Kraftlosigkeit ihres Kummers. Sie kam in einen zornigen, hasserfüllten Zustand. Sie drückte den Softball so fest sie konnte zusammen. Dann hörte sie auf, zu erzählen.

Sie wurde ganz blass im Gesicht. Dann setzte Kurzatmigkeit bei ihr ein. Ihr Hals zog sich zusammen. Sie schrie in die Runde, dass sie keine Luft mehr bekäme. Ihr wurde schwindelig und schwarz vor Augen. Inka erlitt eine Panikattacke.

Alles stürzte auf sie ein. Der sterile Raum wurde enger, dunkel und bedrohlich. Ihr Brustkorb zog sich zusammen und ihr Herz fing an, wie wild zu schlagen.

Dr. Ashanti stand von seinem Stuhl auf und kniete sich vor ihr hin und nahm ihre beiden Hände.

»Tief durchatmen. Ganz fest einatmen und lange ausatmen. Dann auf drei zählen und wieder tief Luft holen«, redete er ihr gut zu und versuchte, sie von ihrer Attacke abzulenken.

»Es ist gleich vorbei, Inka. Konzentrieren Sie sich auf etwas Schönes. Denken Sie an Sonne, Strand und anrauschendes Meer.«

Dr. Ashanti drückte mit seinen Daumen fest in ihre Handflächen und schaute Inka Bartel tief in ihre graugrünen Augen. Langsam senkte sich Inka Bartels Puls wieder und ihre Atemwege lockerten sich. Ihr wurde flau im Magen und sie musste sauer aufstoßen. Dann kehrte sie langsam in ihre gewohnte Wahrnehmung zurück. Sie zitterte am ganzen Körper und sie fror.

»Es tut mir leid. Wirklich. Ich hatte die Attacken eigentlich ganz gut im Griff. Ich weiß nicht, warum es jetzt wieder passiert ist.«

Die anderen aus der Gesprächsrunde saßen wie gelähmt auf ihren Stühlen. Sie wollten etwas tun. Etwas sagen, doch irgendetwas hatte sie innerlich blockiert und daran gehindert.

Dr. Ashanti stand wieder auf, als er sicher war, dass Inka Bartel soweit in Ordnung war und schlug den anderen aus der Gruppe vor, die heutige Sitzung etwas früher zu beenden.

»Ich denke, wir sollten heute etwas eher Schluss machen. Sie haben heute alle einen großen Schritt gewagt, der sie alle emotional sehr viel Anstrengung gekostet hat. Daher schlage ich vor, dass wir uns nächste Woche zur selben Uhrzeit hier wieder in meiner Praxis einfinden. Da heute sowieso noch zwei fehlen, ist das für den Anfang erst mal genug. Ich bedanke mich für ihre Offenheit und möchte Ihnen für die kommende Woche noch einen Spruch mit auf den Weg geben:

»Jeder neue Tag, den wir erleben dürfen, kann eine Chance sein für einen Neubeginn. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute und Kraft und wir sehen uns dann hoffentlich alle nächste Woche wieder hier.«

Dr. Ali Ashanti hoffte, dass er mit seinen Worten bei den Anwesenden durchdringen konnte, auch wenn es im Moment noch nicht den Anschein machte, als würden seine Worte Früchte tragen. Die heutige Sitzung schien allen durch Mark und Knochen gefahren zu sein und sie mussten die Gruppensitzung erst mal bei sich sacken lassen. Einer nach dem anderen stand zurückhaltend von seinem Stuhl auf und verließ eingeschüchtert und zusammengekauert den Sitzungsraum. Inka Bartel blieb als Letzte zurück und bedankte sich nochmals für Ashantis Unterstützung.

»Immer daran denken, Inka. Tief durchatmen. Es passiert Ihnen nichts. Immer daran denken, was wir in den Einzelsitzungen besprochen haben. Der Alptraum ist vorbei und jetzt liegt es an Ihnen, sich nicht mehr länger von ihm beherrschen zu lassen«, sagte er und lächelte ihr zu.

Inka Bartel nickte verhalten und lächelte zurück.

»Danke, Dr. Ashanti. Danke. Ihre Worte bedeuten mir sehr viel!«

Dann verließ Inka Bartel ebenfalls den Sitzungsraum. Dr. Ashanti blieb zurück. Er setzte sich wieder auf seinen Stuhl. Er faltete seine Hände hinter den Kopf und lehnte sich zurück. Dann pustete er fest Luft aus seinem Mund.

»Puh. Das war heute intensiver, als ich erwartet habe«, sagte er laut in den leeren Raum und schloss dabei die Augen. Er brauchte eine Pause, bevor er den nächsten Patient empfing.

Er konnte nicht gleich umschalten und sich auf den Geschäftsmann mit Profilneurose einlassen. Er hatte viel viel Arbeit mit seiner Trauma Gruppe vor sich, das wurde ihm heute bewusst.

Heute war wieder so ein Tag gewesen, an dem er sich wünschte, er hätte nicht auf seinen Vater gehört und lieber einen Handwerksberuf erlernt, auch wenn er aus einer Akademikerfamilie stammte und von ihm erwartet wurde, dass er die Tradition fortführte.

2

Die Gruppe der letzten Therapiesitzung hatte sich schon eingefunden, als er abgehetzt in der Tür des Sitzungsraumes stand und verloren in den kargen Raum blickte. Dr. Ashanti kam aus dem Hintergrund und stand hinter ihm.

»Hallo«, begrüßte er den jungen Mann, der mit hängenden Schultern in seiner verbeulten schwarzen Cordhose und seinem khakifarbenen Regenparka vor ihm stand.

»Trauen Sie sich. Es beißt sie keiner. Keine Sorge!«

Dr. Ashanti schaute auf seine Patientenliste und blieb mit seinem Zeigefinger in der Zeile mit seinem Namen stehen.

»Steevenson, richtig?«

»Ja«, antwortete der junge Mann und ging einen Schritt nach vorne durch den Türrahmen.

»Suchen Sie sich einen freien Platz, ich komme auch gleich dazu«, sagte Ashanti und deutete mit seinem Zeigefinger in den Sitzungsraum auf den Stuhlkreis.

»Ähm...Dr....« ihm fiel der Name nicht mehr ein. Steevenson rang nach dem Namen.

»Dr.... . Ich habe es gleich«

»Ashanti!« antwortete er ihm raschs.

»Ja. Richtig. Dr. Ashanti, ich glaube draußen vor der Tür steht noch jemand, der nicht weiß wohin mit sich.«

Dr. Ashanti dankte ihm für die Information und lief zur Haustür, um draußen nachzusehen. Als Ashanti die Tür öffnete, sah er einen Mann im Flur stehen, der an der Wand lehnte und verloren auf den Boden starrte. Er schwitze stark und hatte ein knallrotes Gesicht. Dr. Ashanti schaute nochmal seine Patientenliste durch.

»Herr Kramer? Christoph Kramer? Sind Sie das?«, fragte er. Der Mann drehte seinen Kopf in Ashantis Richtung und es entwich ihm ein leises

»Ja, der bin ich.«

Dann schaute der Mann wieder zu Boden.

»Kommen Sie doch bitte herein. Die anderen sind schon alle da. Wir haben Sie das letzte Mal vermisst. Es ist schwer, aber versuchen Sie es doch wenigstens. Sie können sich einfach dazu setzen, ohne gleich etwas sagen zu müssen.«

Der Mann schaute wieder zu Ashanti, raffte sich auf und lief auf ihn zu.

»Ich danke Ihnen, Herr Kramer. Bitte hier entlang. Die zweite Tür links.«

Kramer und Steevenson standen, wie die anderen die Woche davor, verloren in der Mitte des Stuhlkreises und wussten nicht, wie ihnen geschah. Sie schauten sich um, dann nahmen sie auf den zwei freien Stühlen links von Ashantis Stuhl Platz.

»Schön. Heute sind wir also vollzählig. Das freut mich wirklich ungemein.«

Man konnte an seinem Gesichtsausdruck sichtlich ablesen, dass Dr. Ashanti stolz war, dass dieses Mal alle zu seiner Gruppensitzung erschienen waren.

»Ich würde gerne den beiden Neuen den Vortritt lassen, sich vorzustellen, bevor wir uns mit dem heutigen Thema befassen, dass ich vorbereitet habe. Möchte jemand von Ihnen beiden anfangen?«, fragte Ashanti und ließ seinen Blick nach links zu Kramer und Steevenson wandern.

»Alter vor Schönheit!« witzelte Steevenson und ließ Kramer den Vortritt. Kramer warf ihm kommentarlos einen bösen Blick zu. Studenten. Ich mag sie einfach nicht, dachte er sich, dann räusperte er sich und fing an, sich der Runde vorzustellen.

»Hallo Gruppe. Ich bin Christoph Kramer«. Kramer stand auf und winkte in die Runde.

»Hallo Christoph«, begrüßten ihn die anderen im Chor.

»Ich habe es letzte Woche einfach nicht geschafft. Ich stand pünktlich vor dem Gebäude unten, doch ich konnte mich einfach nicht überwinden, hochzugehen.«

Inka Bartel wurde hellhörig und schien sich zu erinnern, dann antwortete sie ihm, dass sie glaubte, ihn gesehen zu haben, sie war sich aber nicht ganz sicher gewesen, ob sie ihn ansprechen sollte. Kramer stimmte ihr zu und lächelte.

»Ja das war ich.«

Kramer fiel es alsbald leichter, offen in die Runde zu sprechen.

»...jedenfalls, wie soll ich sagen? Ich fühl nichts mehr. Gar nichts mehr. Ich weiß nicht, weshalb ihr alle hier seid, aber ich kann nichts mehr fühlen. Wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel schaue, sehe ich mich nicht mehr.

Alles ist tot in mir drin. Ich bin zwar anwesend ja, aber ich spüre nichts mehr. Es existiert nur noch ein Schatten, der mir zeigt, dass ich noch lebe, aber eigentlich existiere ich schon seit einem halben Jahr nicht mehr wirklich.«

Kramers Worte hatten ein kollektives Schweigen verursacht. Die anderen waren von seinen starken Worten überwältigt, weil sie genau nachvollziehen konnten, wovon er sprach – ging es ihnen doch nicht viel anders.

Dr. Ashanti unterbrach ihn kurz, um der Runde mitzuteilen, dass das auch ihr heutiges Thema in der Sitzung sei. Wieso man nach einem Trauma sein Bewusstsein verliert, sich selbst zu spüren. Dann überließ er Kramer wieder das Wort.

Kramer atmete tief ein und versenkte seine Hände in seinem Schoß. Die Konfrontation machte ihn fertig. Schweißperlen sammelten sich auf seiner Stirn und drückten sich durch seine Achseldrüsen in sein Unterhemd. Kramer roch seinen eigenen Schweiß. Er räusperte sich, dann erzählte er weiter von sich.

»Sie war mein blonder Engel gewesen. Mein Sonnenschein. Nachdem meine Frau vor drei Jahren an einer schweren Meningitis verstarb, gab es nur Lina und mich. Wir waren ein eingespieltes Team. Ich musste Mutter und Vater zugleich sein und ich habe immer versucht ihr die Mutter so gut wie es nur geht zu ersetzen. Ich hatte zwar meine Eltern und die meiner verstorbenen Frau als Unterstützung, doch wir beide wurden unzertrennlich. Sie hat mich gerettet und ich sie.«

Kramer unterbrach kurz und zog seine Nase hoch dann fuhr er fort.

»Ja und spielen konnte sie. Geige. Unglaublich. Ihr hättet sie spielen hören sollen. Ich bin ein einfacher Mann, der auf dem Bau arbeitet, doch wenn mein blonder Engel anfing, Geige zu spielen, kam ich mir vor wie ein König. Bescheuert oder?«

Die anderen schüttelten den Kopf.

»Nein, Christoph. Überhaupt nicht«, sagte Hans-Peter Huber und stärkte Kramers Gedankengang.

»Als meine Frau noch lebte, hatten wir Lina an der Musikschule angemeldet und letzten Dezember hatte sie dann ihren ersten großen Auftritt im Jugendorchester.

Sie war schon Wochen vorher so aufgeregt und konnte den großen Tag kaum abwarten. Meine Eltern haben ihr sogar extra ein Kleid dafür gekauft, das sie sich selber aussuchen durfte.

Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Stunden wir in den Kaufhäusern verbracht haben, bis wir endlich ihr Traumkleid in der Einkaufstüte hatten.

Sie war so unheimlich stolz und strahlte. Das war das erste Mal nach dem Tod meiner Frau, dass sie sich wieder auf etwas freuen und lachen konnte. Dann rückte der große Tag näher. Ich habe extra Kollegen und deren Familien mobil gemacht, damit sie, wenn sie von der Bühne aus ins Publikum schaut, ihren ersten offiziellen Fanblock vorfand.«

Kramer machte wieder eine Pause. Seine Stimme wurde trauriger. Sein Hals füllte sich mit Schleim, den er runterschluckte.

»Toll, Christoph. Wirklich schön von dir, ehrlich« sagte Anja Hellwig, deren kleine Augen anfingen, sich mit Tränenflüssigkeit zu füllen.

»Puh, Leute, das hier ist gar nicht so leicht, was?«

»Nein ist es nicht!«, warf Dr. Ashanti ein und bedankte sich für Kramers Offenherzigkeit.

»Vielleicht gönnen wir ihnen eine Verschnaufpause und lassen Herrn Steevenson etwas von sich erzählen. Möchten sie uns etwas von sich erzählen, Jonathan?«, fragte Dr. Ashanti und drehte sich zu Steevenson. Steevenson war emotional so von Kramers Worten ergriffen, dass er sich erst mal in das Hier und Jetzt zurückholen musste. Ashantis Frage kam nur im Ausklang bei ihm an.

»Was?«, fragte Steevenson irritiert.

»Ach so. Ja, das kann ich. Klar doch, dafür sind wir doch alle hier oder? Das wir uns erzählen, warum wir alle psychische Wracks sind und nichts mehr auf die Reihe kriegen.«

Steevenson klang unsicher und wütend zugleich. Wütend, dass er überhaupt einen Therapeuten aufsuchen musste und seine Probleme nicht alleine bewältigen konnte.

Er glaubte bisher immer, sich selbst therapieren und heilen zu können, doch jetzt schien er vor einer unbezwingbaren Hürde zu stehen, die ihm einen Strich durch seine Selbstwahrnehmung machte.

»Also. Ich bin Jonathan Steevenson. Meine Eltern kommen gebürtig aus Schweden und sind kurz vor meiner Geburt nach Deutschland ausgewandert, weil mein Vater die Leitung eines großen Konzerns übernommen hatte, bei dem er heute immer noch im Vorstand sitzt, trotz seiner Rente. Ich bin recht behütet aufgewachsen und fing vor zwei Jahren in Heidelberg mit meinem Philosophiestudium an. In meiner Freizeit arbeite ich für eine Organisation, die sich um Flüchtlinge kümmert. Ich bin eine Art Betreuer, der sich um die Botengänge und andere organisatorische Angelegenheiten Geflüchteter kümmert. Ich betreue einen jungen Mann und eine junge Frau aus Syrien und zwei Familien aus Uganda. Nebenher bin ich noch bei Greenpeace aktiv und Mitglied bei der Grünen Jugend. Warum ich hier bin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Doch natürlich weiß ich es, aber ich weiß nicht, wieso ich das alles hier brauche. Versteht mich nicht falsch. Ich habe Verständnis für Menschen, die sich therapeutische Hilfe suchen, aber ich bin eigentlich nicht der Mensch, der das nötig hat. Ich habe lange mit mir gerungen, bis ich mich entschlossen habe, Dr. Ashanti aufzusuchen. Wirklich. Ich habe mit mir lange gekämpft, doch irgendwie ging mein Problem nicht von alleine weg. Egal was ich bisher versuchte und versuche, es wird und wird nicht besser.«

»Was ist denn dein Problem Steevenson? Entschuldige, wenn ich so direkt frage. Du musst auch nicht antworten, wenn du nicht willst!«, unterbrach ihn Martin Hellwig, dem Steevenson langer Monolog sichtlich auf die Nerven ging.

»Ich bin hier weil. Wie erklär ich das am besten?«

Steevenson musste überlegen. Er war so ausgeschweift, dass er selbst den Faden von dem was er eigentlich erzählen wollte, verloren hatte.

»Ich wusste z.B. auch nicht, dass Sie die Gruppe leiten würden«, lenkte Steevenson von Martin Hellwigs Frage ab und richtete das Wort an Dr. Ashanti.

»Wie meinen Sie das?« fragte er Steevenson verwundert und richtete seine Brille zurecht.

»Naja, Sie halt. Ein Iraner oder sind sie Pakistani?«

»Ich bin Deutscher. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Eltern stammen aus dem Iran und sind drei Jahre vor meiner Geburt nach Deutschland gekommen. Stört Sie etwas daran, dass ich eine andere Hautfarbe habe oder was stört Sie genau?«

Steevenson wusste selbst keine Antwort auf seine Frage. Es war einfach so aus ihm herausgeplatzt.

Die anderen schauten ihn skeptisch an.

Hans-Peter Huber schüttelte den Kopf und verschränkte seine Arme.

»Warum, Junge? Was ist dein Problem?«, fragte Martin Hellwig erneut. Fast schon unfreundlich.