21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Hommage an einen Klassiker, ein großer Roman, ganz und gar Heinz Strunk Jonas Heidbrink, ein Erfolgsmensch. Schon vor dem dreißigsten hat er sein Start-up versilbert; arbeiten muss er sein Leben lang nicht mehr. Aber es geht Heidbrink nicht gut, überhaupt nicht. Und so fährt er eines kalten Januartages los Richtung Osten, in die mecklenburgische Einöde, wo inmitten von Sümpfen ein schlossartiger Bau emporragt: das Sanatorium. Alles ausgesprochen nobel, aber eben doch: Klinik, für Menschen mit dem einen oder anderen Knacks. Schnell ist Heidbrink in das Korsett von Visiten und Anwendungen eingepackt, muss er sich entscheiden, ob er im Speisesaal seiner Misanthropie folgen oder Anschluss finden will. Die Menschen hier, Ärzte, Schwestern, Patienten, sind ihm fremd, doch bald sind sie seine Welt. Nur scheint die Klinik wirtschaftlich nicht rundzulaufen. Ein Nebengebäude wird geschlossen, das Personal reduziert sich, man munkelt, in der Küche werde nur noch Convenience Food in der Mikrowelle aufgewärmt. Und so reiht sich ein Monat an den anderen – bis es in den Sümpfen zu einem rätselhaften Unglücksfall kommt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 348

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

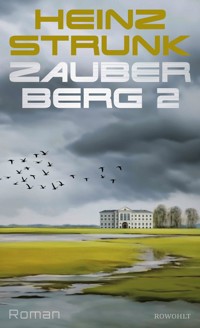

Heinz Strunk

Zauberberg 2

Roman

Über dieses Buch

Jonas Heidbrink, ein Erfolgsmensch. Schon vor dem Dreißigsten hat er sein Start-up versilbert; arbeiten muss er sein Leben lang nicht mehr. Aber es geht Heidbrink nicht gut, überhaupt nicht. Und so fährt er eines kalten Januartages los Richtung Osten, in die mecklenburgische Einöde, wo inmitten von Sümpfen ein schlossartiger Bau emporragt: das Sanatorium. Alles ausgesprochen nobel, aber eben doch: Klinik, für Menschen mit dem einen oder anderen Knacks. Schnell ist Heidbrink in das Korsett von Visiten und Anwendungen eingepackt, muss er sich entscheiden, ob er im Speisesaal seiner Misanthropie folgen oder Anschluss finden will. Die Menschen hier, Ärzte, Schwestern, Patienten, sind ihm fremd, doch bald sind sie seine Welt.

Nur scheint die Klinik wirtschaftlich nicht rundzulaufen. Ein Nebengebäude wird geschlossen, das Personal reduziert sich, man munkelt, in der Küche werde nur noch Convenience Food in der Mikrowelle aufgewärmt. Und so reiht sich ein Monat an den anderen – bis es in den Sümpfen zu einem rätselhaften Unglücksfall kommt.

Vita

Der Schriftsteller, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk wurde 1962 in Bevensen geboren. Seit seinem ersten Roman «Fleisch ist mein Gemüse» hat er 14 weitere Bücher veröffentlicht. «Der goldene Handschuh» stand monatelang auf der Bestsellerliste; die Verfilmung durch Fatih Akin lief im Wettbewerb der Berlinale. 2016 wurde der Autor mit dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis geehrt. Seine Romane «Es ist immer so schön mit dir» und «Ein Sommer in Niendorf» waren für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2024

Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München, unter Verwendung eines Motivs von Midjourney

ISBN 978-3-644-02105-1

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Rocko

1

Überlandfahrt

Heidbrink fixiert die blassbläulich schimmernden Leuchtziffern des Digitalweckers, als hoffte er, sie durch schiere Willenskraft vorantreiben zu können. Ein taubes Prickeln hat seine Fingerspitzen befallen, sein Gesicht spannt, als hätte er Klebeband unter der Haut. Die klammen Rückstände von Schlaflosigkeit auf seiner Haut fühlen sich eklig an, aber unter keinen Umständen wird er jetzt unter die Dusche springen. Die Nacht soll vergehen, vergehen, vergehen.

Seit drei Uhr siebenundzwanzig ist sie für ihn zu Ende. Noch vier Stunden, bis der Wecker klingelt. Düstere Gedanken quellen aus den Kratern und Schlünden seines Gehirns hervor und kreisen um bevorstehende Widrigkeiten, erwartbare Hindernisse, mögliche Komplikationen. Die Bilder steigen innen an seinen Lidern hoch, er reibt sie weg. Sie kriechen hoch, er reibt sie weg, sie krabbeln hoch, er reibt sie weg. Er macht einen tiefen Atemzug. Und noch einen, und einen weiteren, versucht, mit dem Rhythmus seines Atems in langsamen Spiralen Richtung Schlaf zu gleiten. Gedanken werden zu Bildern, verblassen zu Schemen, beginnen sich traumhaft zu verwirren. Schlaf senkt sich in Wellen über ihn, jede mächtiger als die letzte. Endlich! Bis sich Juckreiz meldet. Immer, wenn er an der Schwelle steht, macht der vermaledeite Juckreiz alles kaputt. Erst der Hals, dann der Bauch, dann der Hinterkopf, dann die linke Wade. Er dreht sich auf den Bauch und drückt sein Gesicht in die Matratze. Todmüde/hellwach. Todmüde/hellwach.

GEBIETSKÖRPERSCHAFT, schießt es ihm durch den Kopf. Warum auch immer, das Wortungetüm übt seit Ewigkeiten eine unerklärliche Anziehungskraft auf ihn aus. Aber doch nicht jetzt! Wie unter Zwang murmelt er den Begriff leise vor sich hin: Gebietskörperschaft, Gebietskörperschaft, Gebietskörperschaft.

Das wird nichts mehr. Aufstehen, Action, go! In der Horizontalen hervorgebrachtes Denken führt zu nichts außer Unbehagen, in der Bewegung lösen sich die Verknotungen oft von selbst, man konzentriert sich auf etwas anderes, und schon sind sie vergessen. Trinken, pinkeln, Hände waschen. Den üblen Geschmack spült er seit Neuestem mit Mundwasser weg. Ein Gurgler, Mouthwash-Dude, Mundhöhlenfreak. Vorbote des Alters? Das Waschmittelfach des Frontladers hängt heraus wie eine mit Brausepulver belegte Zunge; hat er vor dem Zubettgehen wieder mal vergessen, die Maschine anzustellen. Anschalten, einmummeln, wegnickern. Die Tür zum Bad lässt er offen, damit er über dem schlotzigen Schwappen und puckernden Schwenken in den Schlaf findet. Mit den extra dafür produzierten Geräuschen (Distant Thunder, Ten Hour Rain, Waves, Frogs) klappt das nämlich nur selten, sein Gehirn, eine schäumend sich drehende Waschmaschine voll Schmutzwäsche, lässt sich so leicht nicht überlisten. Die Sekunden ticken, die Minuten in der Schwebe, Spinnenfäden winden sich um seinen Kopf, und ihn überkommt eine pelzige, sabbschige Müdigkeit. Als die Waschmaschine nach einer Stunde fünfzig mit einem hochfrequenten, wimmernden Schrei in den Schleudergang schaltet, schreckt er hoch. Los jetzt, hochschnellen, ausräumen, aufhängen. Atomkleine Fetzen eines Papiertaschentuches haben sich in Hosen, Hemden, T-Shirts, Strümpfen verfangen, es wird tausend Wäschen dauern, bis sich auch das letzte aufgelöst hat oder abgezupft wurde.

Nach aktueller Verkehrslage beträgt die Fahrtzeit 4 Stunden und 52 Minuten. Wobei Verkehrslage das falsche Wort ist, denn so früh am Morgen spricht man noch von keiner Lage; am Zielort dürfte das Fahrzeugaufkommen gen null gehen. Er hat die Strecke so oft studiert, dass sie sich ihm (jetzt schon) unauslöschlich eingebrannt hat: A1, A20 bis Pasewalk-Süd, und dann geht es auf der Landstraße weiter. Die Straßenschilder voller Lost Places mit O: Rubkow, Bargischow, Neu Kosenow, Klein Jasedow: Führe er weiter Richtung Osten, wäre er schnell in Polen. Oder: Er bleibt einfach hier. Er könnte Bier/Wein/Likör trinken und dabei eine Mail an die Klinik schreiben: Unvorhergesehene Umstände …

In der Küche ist es kalt, ein Luftzug dringt durch das auf Kipp gestellte Fenster. Seit gestern Abend schneit es unablässig, eine Milliarde Flocken haben ein Tuch aus reinem Weiß über der Welt ausgebreitet. Vielleicht ist die Autobahn unpassierbar? Die Bundes-, Land- und Kreisstraßen sind es ganz gewiss. Haben die so tief im Osten überhaupt Räumfahrzeuge?

Aber Ausreden gelten nicht, sind verboten. Er wird das durchziehen. Ein Monat. Dreißig Tage. Seit einem halben Jahr ragt der Tag aus dem Kalender wie ein Nagel, er ist wie eine Raubkatze von hinten an Heidbrink herangeschlichen, der vorbereitend nichts anderes getan hat, als sich mentalvorzubereiten. Und nach diesem enormen Stress in letzter Sekunde zu kneifen, wäre a) das Eingeständnis völligen Scheiterns und b) unverhältnismäßig. Er ist ein Sportler, für den nach monatelangem Training nun der Tag des Wettkampfs gekommen ist. So muss man’s sehen, Und wenn Heidbrink erst mal da ist, sitzt er sowieso in der Falle, und andere bestimmen über sein Schicksal.

Ein Koffer und eine große Tasche (mit 180 Litern sogar eine sehr große Tasche) warten seit Tagen fertig gepackt im Flur. An Frühstück ist nicht denken, der Appetit wird sich im Laufe des Vormittags schon noch einstellen. Im Handschuhfach lagert die Notreserve: Vollmilchnussschokolade, Erdnussriegel, Studentenfutter und, als herzhafte Variante, Südtiroler Kaminwurzen (plus Mini-Senftüten), die darauf warten, vor Ablauf des Verfallsdatums verputzt zu werden.

Ein Windstoß lässt ein paar abgebrochene Zweiglein über den Boden hüpfen, eine zerfetzte Plastiktüte fliegt mit Tempo in die Höhe. Wind mutmaßlich polaren Ursprungs fährt ihm unter den Kragen und den Rücken hinab und macht seinen Schweiß eiskalt. In einem Hauseingang hockt ein riesiger Hund mit einem Kopf so groß wie ein Farbeimer. In dem Vieh hätte sicher noch ein zweiter Hund Platz, ein Hund im Hund. Ein Hüne von einem Hund, als Lawinensuchhund könnte der sicher zwei oder drei Opfer gleichzeitig bergen. Auf dem Weg zur Tiefgarage besorgt er sich Cappuccino, Avocado-Schwarzbrot (mit Dill) und Franzbrötchen. Fünf Stunden Überlandfahrt liegen vor ihm. Dieser Begriff hat einen festen Platz im Vokabular von Fahrschulen und bezeichnet eine zweihundertfünfundzwanzig Minuten dauernde Sonderfahrt außerhalb geschlossener Ortschaften.

Am Horner Kreisel nimmt er die Ausfahrt auf die A24 Richtung Berlin. Autos rauschen in schmutzig aufsprühenden Tropfenschleiern an ihm vorbei, Schneeregengrau spritzt gegen seine Windschutzscheibe. Sein Gesicht im Rückspiegel: kein schöner Anblick. Ein Pseudointellektueller, Kindergreis, Woody Allen junior, fahl, käsig, kränklich, die Augen rot und verschwommen, als hätte jemand Salz hineingestreut. Außerdem wirkt seine Miene völlig ausdruckslos, obwohl ja so viel in ihm vorgeht. Nach zweieinhalb Stunden passiert er das Kreuz Rostock. Da war er auch noch nie. Er könnte die nächste Abfahrt nehmen und umkehren, er ist frei, zu tun und zu lassen, was er will. Laut Navi erreicht er sein Ziel um 12:45, als Störenfried, der mitten in die Haupttagesschwerpunktmahlzeit platzt. Was es heute wohl Schönes gibt? Hausmannskost de luxe, stellt er sich vor; Königsberger Klopse mit saurer Soße und Kapern. Wie kommt er denn jetzt darauf? Weil er das Alltagsessen von früher seit Kindertagen nicht mehr gegessen hat? Kulinarischer Flashback. Bei dem Gedanken an die locker-luftige Hackspezialität läuft ihm das Wasser im Mund zusammen, Spucke sammelt sich als warme Pfütze in seiner Backentasche. Kurz vor Anklam biegt er auf eine Parkbucht und frühstückt. Der Avocado-Sandwich schmeckt köstlich, das Franzbrötchen matschig. Das Geheimnis leckerer Franzbrötchen: stets zweimal toasten, geht im Auto nicht, das entzieht dem Matschgebäck die Feuchtigkeit und macht es schön kross. Im Schlitz versenken, Hebel nach unten drücken, Hebel rastet ein, Hitze steigt auf und beschlägt das Gesicht mit einer zuckrigen Glasur. Juckreiz schlägt zu, diesmal im Nacken. Er lässt den Kopf auf der Kopfstütze hin und her rollen, was aussieht, als würde er ein Sonnenbad nehmen.

Was hat Anklam eigentlich an Hotels und Ferienunterkünften zu bieten? Wohnung «Otto Lilienthal» und «Siedlungsnest» sind mit fünf Sternen hervorragend bewertet. Gutshaus Stolpe (Relais & Châteaux) verfügt laut Internetauftritt über eine herrschaftliche Auffahrt. Einen weitläufigen Park. Warme Lichter im Gutshaus. Dort könnte er sich ein paar Tage in Spa und Restaurant verwöhnen lassen und dann erholt die Heimreise antreten. Oder nicht? Auf einem Grasfleck kauert ein Kaninchen, die Ohren eng angelegt, und beobachtet ihn mit zitterndem Näschen. Nein, sagt das Kaninchen, go!

Das Lenkrad ist klebrig vom Franzbrötchenzucker. Flocken treffen auf die Windschutzscheibe und lösen sich auf. Je näher er seinem Ziel kommt, desto mulmiger wird ihm. Eine unsichtbare Schlinge legt sich ihm um den Hals, sein Magen pulsiert, als versammelte sich ein Insektenschwarm in ihm. Noch fünf Komma fünf Kilometer. Hier ist wirklich nichts. Kein Haus, keine Maus. Kein Hof, keine Scheunen und Stallungen.

Polenrandgebiet.

Vor ihm taucht ein Hügel auf, kaum mehr als eine leichte Schwellung, dahinter erheben sich die Umrisse des Gebäudes aus der grauen Emulsion des Wintertags. Seit Jahrhunderten hockt das Schloss nun schon hier und schaut über die Felder. Ein großes Hexenhaus aus Zuckerguss und Lebkuchen. Heidbrink überkommt ein Unwirklichkeitsgefühl.

Noch neunhundert Meter, achthundert, siebenhundert …

EINGANG LIEFERVERKEHR

Vierhundert, dreihundert, zweihundert, einhundert, neunzig, achtzig, siebzig …

PRIVATGELÄNDE. DAS BETRETEN IST UNBEFUGTEN STRENGSTENS UNTERSAGT.

Auf dem weitläufigen und unbefestigten Parkplatz verlieren sich etwa dreißig Fahrzeuge. Sicher wird von überall und nirgends beobachtet, ob er vernünftig einparkt, Schrittgeschwindigkeit einhält, was er überhaupt für einer ist.

Am Ankunftstag möge man sich an der Rezeption anmelden, hatte in der Bestätigungsmail gestanden. Besser vorher kurz anrufen.

«Hallo?»

«Guten Tag, Jonas Heidbrink, ich bin für heute angemeldet.»

«Guten Tag, Herr Heidbrink! Schön, dass Sie da sind, Sie können im Auto bleiben, bis Sie abgeholt werden.»

Eine Stimme, darauf geschult, Neuankömmlingen ein gutes Gefühl zu vermitteln.

Nur keine Angst, hier sind Sie richtig! Von wegen: Flieh, solange du noch kannst!

Eine Minute vergeht. Zwei, drei, vier, fünf. Seine Zehen sind so eisig, dass sie sich wie heiße Kiesel anfühlen. Niemand kommt, keiner holt ihn ab. Er steigt aus. Sobald er das Schloss betritt, werden alle Menschen darin sofort sterben.

Out in Bad Standing

Der Treppenaufgang der dreiflügeligen Schlossanlage ist von zwei Säulen flankiert, auf denen steinerne Löwen hocken. Der Sog der Vergangenheit ist enorm, er ruft Bilder von Gaslaternen und Landauern wach, von Dienstmädchen in gestreifter Bluse und livrierten Kutschern.

Auch das Licht ist anders hier, das Licht vergangener Zeiten.

Heidbrink zählt 15 Stufen (noch 15 Schritte bis zur Heilanstalt!). Eine neongelbe VORSICHT, FRISCH GEWISCHT-Pyramide im Foyer aus hellem Marmor versperrt ihm den Weg. Sogleich kommt eine Frau herangeeilt und räumt sie hastig beiseite.

«Tut mir leid, muss das Housekeeping vergessen haben. Herr Heidbrink, stimmt’s?»

«Genau.»

Vor Anspannung umklammert er den Autoschlüssel so fest, dass er in seiner Hand pocht, für einen Moment überkommt ihn eine überwältigende, an Lähmung grenzende Verwirrung.

«Entschuldigung, dass ich Sie habe warten lassen. Ein Anruf, auf den ich den ganzen Vormittag gewartet habe. Ich bin Schwester Irene.»

Sie reicht Heidbrink die Hand. Ein herzliches Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus.

«Macht ja nix.»

Schwester Irene ist eine Frau mittleren Alters, mit einem runden, freundlichen, etwas ausdruckslosen Gesicht. Ihr Haar hat sie mit Kämmen an den Seiten zu einer aufgeplusterten Pilzfrisur hochgesteckt, die sich bei Bedarf sicher mit einem einzigen Griff auflösen ließe. Sie strahlt eine seifige Frische aus.

«Wollen Sie erst mal meinen Personalausweis sehen?»

«Das wäre gut. Dann brauch ich noch ein paar allgemeine Angaben. Wir machen das eben zusammen, dann geht’s schneller.»

Wieso sollte es schneller gehen? Egal. Heidbrink diktiert, Irene schreibt. Ihre adernlosen Handgelenke sind schmal und rund wie die eines Kindes. Sie spricht laut aus, was sie aufschreibt, wobei sich ihre Unterlippe ganz bemerkenswert bewegt und verformt.

«J o n a s H e i d b r i n k.»

Sie zieht seinen Namen in die Länge, dass er wie ein Klagelaut klingt.

«Geboren 8. April 1986 in Neumünster.»

Heidbrink würde sehr viel dafür geben, nicht in Neumünster geboren zu sein. Sein Geburtsort ist ein schwarzer Fleck auf seiner ansonsten weißen Weste, ein Stigma, ein Malus.

«Wenn es da steht, wird es wohl stimmen.»

«H a h a h a h a h a», macht Irene.

Ihr Lachen ist langsam und schleppend, wie eine Kuhglocke.

«Beruf Erfinder?»

«Man könnte für das, was ich tue, auch Unternehmer sagen, aber Erfinder klingt irgendwie origineller, finden Sie nicht?»

«H a h a h a. Stimmt. Daniel Düsentrieb.»

Lach, schepper, klong, poing. Man kann die gute Laune in ihrer Brust klötern hören. Die Frau steht bzw. sitzt genau an dem Platz, an den sie gehört. Steht so fest im Leben, dass sie nicht einmal mit einem Räumfahrzeug zur Seite geschaufelt werden könnte. Bestimmt trägt sie Strumpfhosen aus Stahl.

Aus Stahl dürfte auch die auf Hochglanz polierte, massive Ritterrüstung sein, die, leicht nach rechts versetzt, hinter Irenes Schreibtisch steht. Die silbrigen Handschuhe des Ritters umfassen die Klinge des Schwertes, das er zwischen seinen Beinen hält. Die Konstruktion ist vielleicht einen Meter sechzig groß, der dazugehörige hineinpassende Krieger muss also wenigstens zehn Zentimeter kleiner gewesen sein. Wie konnte ein solches Kerlchen, nach heutigen Maßstäben ein Winzling, sich in einem derartig monströsen Panzer bewegen, geschweige denn kämpfen, geschweige denn ein Pferd besteigen, geschweige denn, auf einem galoppierenden Pferd sitzend, Schild und Stangenwaffe (Lanze) halten? Mit zugekniffenen Augen versucht Heidbrink, den Text auf der Infotafel zu entziffern, die – wie kommt man nur auf eine solch dämliche Idee – am geschlossenen Visier befestigt ist.

«Treten Sie ruhig näher heran. So sehen Sie ja nichts. Ist ganz interessant.»

Heidbrink tritt hinter den Schreibtisch.

Fußkämpfer, um 1530. Kettenhemd, Eisenhut mit gebördeltem Kamm. Handschuhe aus getriebenem Eisen. Visierhelm mit umlaufenden Zierfutternieten. Glocke geflutet, abgetrepptes Balgenvisierteil. Kanneliertes Rückenteil. Große geflutete Schulterflügel, vertiefter Rand mit geschnürtelter Borte. Geflutete Armkacheln. Geflutete Kniekacheln und Beinschienen, Eisenschuhe.

Aha. Wieso Eisenhut? Und vom Kettenhemd sieht man nichts.

«Hätten Sie auch ein Autokennzeichen für mich?»

«HH-TY 1843.»

Ihre nach links abfallende Schrift ist krakelig, spinnenhaftes Gekritzel aus dem Reich der Kindheit. Draußen stößt ein zurücksetzender Lastwagen ein trauriges Fiepsen aus, als würde er etwas suchen, das nie mehr zu finden ist. Als das Fiepsen verstummt, wird es völlig still bis auf das Schaben von Irenes Schreiberling. Stiller als still, eine eigentümliche Atmosphäre, wie nach einer Evakuierung.

«Existiert eine Patientenverfügung?»

«Existiert eine Vorsorgevollmacht?»

«Haben Sie einen Pflegegrad?»

«Irgendwelche Allergien bekannt?»

«Hatten Sie in den letzten 3 Monaten Gewichtsverlust?»

«Hatten Sie in den letzten 3 Monaten Gewichtszunahme?»

Ratter, ratter, ratter.

Er hat Schwierigkeiten, sich auf Irenes Fragen zu konzentrieren. Sein Denken erstickt, als hätte man ihm ein nasses Handtuch auf den Kopf gelegt. Auf dem Schreibtisch steht eine Schale voller glattpolierter, künstlich aussehender Äpfel. Plötzlich schnellt hinter Heidbrinks Rücken eine Hand hervor und greift einen. Erschrocken schaut sich Heidbrink um. Hinter ihm ein kleiner, eierschalenblasser Mann mit papierenem Gesicht, das von einem schmalen Errol-Flynn-Piratenfilmschnurrbärtchen in zwei Teile geschnitten wird.

«Herr von Berg. Was haben Sie auf dem Herzen?»

«Nichts Dringendes. Ich kann warten.»

«Es dauert hier aber noch einen Augenblick.»

«Macht nichts. Ich hab Zeit.»

Errol Flynn setzt sich auf einen Sessel und isst seinen Apfel. Wohl doch nicht künstlich. Heidbrink ist angewidert von dem regelmäßigen krachenden Abbeißen und den unappetitlichen Schlürfern des fahlen Schlossgespenstes.

«Was gibt es denn, Herr von Berg? Wenn’s was Kompliziertes ist, würde ich Sie doch bitten, am Nachmittag wiederzukommen.» Ein leicht schroffer Unterton hat sich in ihre Stimme eingeschlichen. Irene hat den Laden im Griff, der tanzt so schnell niemand auf der Nase rum. «Das dauert wirklich zu lange. Ich gehe mit Herrn Heidbrink gleich zum Mittagessen, und dann zeige ich ihm sein Zimmer.»

Mittagessen? Er hat gar keinen Hunger. Er hat Angst vor den Räumlichkeiten. Er hat Angst vor den Mitpatienten. Eigentlich hat er vor allem Angst.

«Ich hab auf dem Weg schon was gegessen», sagt er schnell. «Am liebsten würde ich erst mal auspacken.»

«Aber es ist für Sie eingedeckt.»

«Ich habe keinen Appetit.»

«Nur ’ne Kleinigkeit. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihren Platz, dann können Sie sich schon mal ein wenig akklimatisieren.»

Widerstand zwecklos. Was soll’s, früher oder später muss er es eh hinter sich bringen.

«Und das Gepäck können Sie so lange hier stehen lassen.»

Irene im Stechschritt vorweg, er hinterher. Das Schlossgespenst schaut ihnen stumm nach. Von hinten ist sie etwas moppelig, sie hat sich aber ihre ursprünglichen Proportionen bewahrt. Es geht in ein schlauchartiges Durchgangszimmer, offenbar Teil des Speisetraktes, Heidbrink zählt etwa ein Dutzend Patienten. Rascheln, Gläserklingeln, Besteckgeklimpere, leise, stochernde Gespräche, ein Choral aus Murmeln und Lispeln und Sprötzeln. Dafür redet Irene umso lauter. Sie kommentiert das Wetter, wahrscheinlich eine bewährte Maßnahme, um Neuankömmlinge zu beruhigen und in Sicherheit zu wiegen.

«Das ist tatsächlich der kälteste Januar seit elf Jahren.»

Wie oft sie diesen Satz wohl schon gesagt hat? Neben dem aktuellen Wetter hat sie bestimmt noch die Dokumentationen der letzten zehn Jahre parat. Freundlich nach allen Seiten nickend, hastet Heidbrink durch das Spalier der Essenden. Er spürt Blicke auf sich ruhen, kommt sich drei Meter groß vor und nackt. Irene öffnet eine Schiebetür, und Heidbrink hat das Gefühl, in einer Windhose ins große Refektorium hineingezogen zu werden.

«Kommen Sie.»

Irene führt ihn an einen Sechsertisch an der Stirnseite des Raumes, wo sein Platz durch ein Namenskärtchen ausgewiesen ist. Rücken zum Buffet, Blick auf den Schlosspark. Außer ihm sitzt hier nur ein in sein Handy versunkener Mann. HERR MARCEL RINKHAUS, verrät sein Kärtchen. Zwei weitere Plätze sind ebenfalls eingedeckt. FRAU MELANIE UTHMANN. FRAU DENISE FRICKE. Rechts ein weiterer, voll besetzter Sechsertisch, rund ums Buffet zählt Heidbrink ein weiteres halbes Dutzend Tische. Acht mal sechs macht 48, minus zwei ist 46, mit den Leuten im Schlauchraum wären das insgesamt also etwa 60 Hausgäste. Angrenzend eine halboffene Küche, in der drei weiß behaubte Köche schnippeln, brutzeln, schwenken. Schwester Irene reicht ihm einen Stapel Formulare.

«Das ist die Verpflichtungserklärung, dass Sie während der Zeit ihres Aufenthalts weder Alkohol noch Drogen noch Medikamente einnehmen, sofern sie nicht ausdrücklich verordnet wurden. Lesen Sie sich das in Ruhe durch, und geben Sie es mir später bitte unterschrieben zurück.»

Und weg ist sie.

Herr Marcel Rinkhaus scrollt, ohne dem Neuankömmling Beachtung zu schenken, durch das Wetter der nächsten Tage. Der Platzhirsch macht gleich klar, wer hier wen zu grüßen, wer das Sagen hat und den Ton angibt. Zum Glück gibt’s Handys, denkt Heidbrink und zieht seins aus der Tasche. Aber irgendwas muss er als Hinzugesetzter ja sagen.

«Hallo.»

«Hallo», echot Rinkhaus mit tonloser Stimme, hebt eine Hand und lässt sie gleich wieder matt sinken, wie zum Zeichen, dass es vielleicht einiges zu sagen gäbe, er aber keine Lust dazu hat. In seinen Augen eine schwer fassbare Herablassung, der Blick strahlt Intoleranz, Arroganz und Humorlosigkeit aus. Der Neue wurde gewogen und für zu leicht befunden. Heidbrink senkt den Blick ebenfalls aufs Gerät und geht seine Standard-Apps durch: News, Wetter, Geburtstage, Schrittzähler. Am Nebentisch spießt ein Mann die Kirschtomate auf seinem Salat auf, doch er trifft nicht ganz die Mitte, die Tomate hüpft vom Teller und landet auf dem Boden. Er macht ein dummes Gesicht und lässt sie dort liegen. Rinkhaus starrt mit der Inbrunst eines Gläubigen auf sein Display. Außerhalb der Festungsmauern würde Heidbrink an so einen Typen keinen Gedanken verschwenden, aber wer weiß, ob der noch wichtig für ihn wird. Ein natürlicher Verbündeter in einer feindlichen Welt. Rinkhaus, Patient O (Null), ganz weit vorn in der Insassenhierarchie. Irgendwie macht der Knabe aber einen unseriösen, windigen Eindruck. Vielleicht aus der Finanzindustrie, aber dritte Reihe, halbseiden. Verkauft nichtexistierende Ferienhäuser. Zugekokster Trader, der gerade eine Million fremdes Risikokapital versenkt hat. Allianz-Generalvertreter in Büsum.

Heidbrink, bei grellem Tageslicht fremden Menschen schutzlos ausgeliefert, ist ganz allein und muss so tun, als würde er sich halbwegs wohl fühlen. Das Ganze ist Teil einer umfassenden Prüfung. Er fühlt sich an Klassenfahrten erinnert oder Jugendlager oder Konfirmandenfreizeiten. Sofort nach dem Eintreffen am Zielort setzte die verzweifelte Suche nach schneller Nähe ein, einen Platz in der Gemeinschaft finden, beim anderen Geschlecht punkten, mit den Coolen abhängen. Wem das nicht auf Anhieb gelang, hatte für den Rest der Zeit das Nachsehen. Die prägnantesten Erinnerungen seines Lebens sind die mit starkem Schamgefühl verknüpften Demütigungen in solchen Situationen, die man dann ein Leben lang mit sich trägt. Die allerletzte Jugendgemeinschaftsferienabenteuerreise hatte ihn nach Schweden geführt, und er war, ohne dass es dafür einen ihm ersichtlichen Grund gab, von Tag eins an Außenseiter und Super-Loser. KEIN ANSCHLUSS UNTER DIESEM CAMP. Und kein noch so heftiges Bemühen hatte daran etwas ändern können. Er musste bei den Aussätzigen sitzen oder alleine, die Tische der Coolen waren für ihn gesperrt. Schließlich war ihm nichts anderes übriggeblieben, als sich mit dem Rangniedersten, Hans-Joachim, zusammenzutun. Hans-Joachim, was für ein abgefuckter Blindgängername. Bei jeder Gelegenheit hatte Heidbrink die Verzweiflung wegzuonanieren versucht – seine Wichsdichte war wirklich schwindelerregend hoch gewesen. Not in Wichse verwandeln. Der traurigste aller Tiefpunkte war, als Kati oder Karin oder so ähnlich ihn dabei erwischte. Die Erinnerung daran ist immer noch so frisch wie am ersten Tag. Und jetzt droht die Fortsetzung. Der Raum schrumpft auf die Größe des Tisches, an dem Rinkhaus und er sitzen: Patient Zero vs. Hangaround. Fullmember vs. Prospect. RINKHAUS: EXPECT NO MERCY – HEIDBRINK: OUT IN BAD STANDING.

Ein Monat. 30 Tage.

Checkliste Klinikalltag, Sanatoriums-Routinen, Heilanstaltspraxis: In Krankenhäusern, Heimen, Gefängnissen und Pflegeeinrichtungen werden die Mahlzeiten, Tageshöhepunkte und oftmals einzige Freude, bekanntlich sehr früh eingenommen. Der sehr junge, sehr dünne Ober (schwarz-weiß livriert) händigt Heidbrink eine laminierte Speisekarte aus. Er ist lang und schlaksig wie eine Libelle, scheint nur aus Ellbogen, Schienbeinen und Beckenschaufeln zu bestehen. Der Totenkopfschädel mit dem kleinen Mundwerkzeug und den einwärts gekippten Zähnen unterstreicht das Insektenhafte. Gottesanbeter(in). Fangschrecke. Faszination Fangschrecke, männlich: Fangschreck. Kellner Fangschreck eröffnet ihm nun mit fisteliger, sirrender Insektenstimme, zur täglichen Auswahl stünden ein Fleisch-, ein Fisch- sowie ein vegetarisches Gericht. Vom Salatbuffet könne er so viel nehmen, wie er wolle. Am praktischsten, so Fangschreck, sei es, wenn der Gast gleich für die ganze Woche auswähle. Heidbrink kreuzt sämtliche Fleischgerichte an. Dabei ist er zu Hause Quasi-Vegetarier. Warum tut er das? Vorauseilender Protest gegen irgendwas, was er nicht zu benennen vermag. Zum Abenteuer Klinikum zählt auch das Abenteuer Fleischmahlzeit. Grünkohl mit Kasseler und Pinkel, Zürcher Geschnetzeltes, Rinderrouladen, Nackenbraten, Bœuf Stroganoff, Biersuppe mit Speck, Maultaschen, Schweinsrollbraten, Wurstgulasch, falscher Hase: Klassiker der Hausmannskost, Nostalgiespeisen, von gleich drei Köchen zeitgemäß interpretiert. Deutsches Soulfood, das Selbstzahler anlocken und ihnen das Geld aus der Tasche ziehen soll. Für 823 Euro/Tag darf man ja auch ein gewisses Niveau erwarten. Selbstzahler stehen als Patienten erster Klasse an der Spitze der Nahrungskette, gefolgt von Privatpatienten; Patienten dritter Klasse (Kassenpatient: bitte nicht wiederbeleben!) werden gar nicht erst aufgenommen. Im Unterschied zu einem Krankenhaus, wo der Patient Bittsteller ist, buhlt man in einem privaten Sanatorium um die Gunst der Cashcows.

Heute stehen Spaghetti Bolognese auf dem Programm. Heidbrink schaut sehnsüchtig Richtung Parkplatz. Die meisten Autos dürften dem Personal gehören, vermutlich werden viele Patienten von Angehörigen gebracht und abgeholt. Der Motor seines Autos dürfte noch wenigstens handwarm sein. Sicher kommt es immer mal wieder vor, dass Patienten ihren Aufenthalt gar nicht erst antreten oder gleich nach dem Einchecken das Weite suchen. Er hört und sieht sich schon mit quietschenden Reifen davonrasen, das Schloss verschwindet im Rückspiegel wie eine Insel im Nebel.

Am Buffet schaufeln sich vier Mitpatienten die Teller voll. Patient – an das Wort muss er sich erst noch gewöhnen. Patient unter Patienten. Je mehr Menschen ihn umgeben, desto einsamer fühlt er sich, war schon immer so. Es wird noch etwas dauern, bis er es wagen wird, sich mit einem Schälchen an den saisonalen Köstlichkeiten entlangzutasten und dabei mit dem einen oder anderen Patienten ein paar Sätze zu wechseln: Haben Sie schon vom Tomatensalat gekostet? Was ist das denn eigentlich? Was die sich hierbei wohl gedacht haben? Im Netz schwirren unzählige Erfahrungsberichte zur Klinik herum, die er selbstverständlich alle gelesen hat. Seine Strategie: Sich (zunächst) unsichtbar machen, wie ein Fisch in einem Korallenriff einfügen, auf die Sekunde pünktlich zu den Anwendungen, Therapien, Mahlzeiten erscheinen, Anordnungen von Ärzten und Pflegepersonal widerspruchslos befolgen. Ein guter Patient, dem nach angemessener Bewährungszeit die eine oder andere Freizügigkeit zugestanden wird.

Eine leichte Verbeugung andeutend serviert Fangschreck das Tellergericht. «Guten Hunger», sagt Rinkhaus, ohne den Blick zu heben. Jaja, denkt Heidbrink, bald ist Rinkhaus Geschichte, und er ist der alte Hase, vor dem die Novizen kuschen. Der Tischnachbar macht ein Gesicht, als habe er Magenbeschwerden und kämpfe gegen aufsteigende Säure an. Vielleicht nimmt er deshalb nichts zu sich. Oder er hat schon gegessen. Weswegen der wohl hier ist? Man vermag sich kaum vorzustellen, dass bei so einem jemals was in seelische Schieflage gerät. Aber mir sieht man wahrscheinlich auch nichts an.

Die Bolognese ist angenehm scharf, frisch, fruchtig. Heidbrink schmeckt Zitronenabrieb heraus. Eine von Haubenköchen komponierte Premiumbolognese. Mehr aus Versehen verschlingt er die ganze Portion. Zum Nachtisch serviert Fangschreck Apfelkompott mit einer Kugel Vanilleeis. Fertig, Abmarsch.

«Bis später.»

«Ja, bis später», nuschelt Rinkhaus und starrt ihn dabei an, als wäre er nicht nur von Heidbrinks Anwesenheit, sondern von seiner Existenz entsetzt.

Heidbrink latscht durch das nun verwaiste Durchgangszimmer ins Foyer und reicht Irene die unterschriebene Verpflichtungserklärung.

«Hat’s geschmeckt?»

«Danke, ganz köstlich.»

«Sehen Sie! So, jetzt zeige ich Ihnen Ihr Zimmer.»

Heidbrinks 180-Liter-Reisetasche ist randvoll mit Leibwäsche. Der Fahrstuhl befindet sich im rechten Flügel, am Ende eines mit roten Läufern ausgelegten langen Flurs, von dem diverse Räume abgehen. Vielmehr Säle. Hallen. Basiliken. Saal Anklam. Saal Stettin. Saal Ostsee.

«Ihr Zimmer ist die 222 und liegt im zweiten Obergeschoss. Einen tollen Blick haben Sie von dort. Den besten in der ganzen Residenz, wenn Sie mich fragen.»

Der etwa 25 Quadratmeter große Raum ist mit frisch geschliffenem und geöltem Eiche-antik-Parkett ausgelegt. Offenbar wurde hier erst kürzlich entkernt und renoviert, in der Luft liegt noch schwach der Geruch von Farbe, Schleifstaub und Grundierungsrückständen. An der rechten Wand ein Einzelbett, das dem Raum eine mönchische Note verleiht. Es ist kalt wie auf einem Dachboden, dessen Fenster nach Norden zeigt. Das Zimmer wirkt, als habe nie zuvor jemand dort übernachtet, es wird sich in nichts auflösen, noch im Moment, in dem Heidbrink es, tot oder lebendig, wieder verlässt. Irene läuft durch den Raum und dreht sämtliche Heizkörper auf.

«Wird ganz schnell warm», sagt sie und lächelt Heidbrink durch ihren Grübchenvorhang an. Bei 823 Euro, denkt er, hätten die ruhig mal vorheizen können.

«Jetzt packen Sie erst mal in Ruhe aus. Kommen Sie dann bitte kurz vor drei ins Foyer, die psychiatrische und allgemeine Eingangsuntersuchung findet nicht im Haupthaus statt, sondern nebenan, im ehemaligen Gesindehaus. Also, bis gleich.»

Sie macht mit der Hand eine schwer zu deutende, wegwerfende und zugleich resümierende Bewegung und geht dann.

Gegenüber vom Bett ein Phonomöbel/Lowboard, auf dem ein (unterdimensionierter) Fernseher steht, links ein massiver Drehtürenschrank, rechts Schreibtisch und Stuhl. Vor der Fensterfront eine Mini-Sitzecke mit Tisch und Cocktailsessel. Der beste Blick der ganzen Residenz. Heidbrink stellt sich ans bodentiefe Fenster und schaut hinaus. Hinter dem Schlossgraben tut sich eine Sumpflandschaft auf. Eine endlos scheinende Sumpflandschaft. Er stellt sich vor, wie die sich bis weit über die Landesgrenzen hinaus über Polen bis in die eisigen Weiten Russlands erstreckt. Ist das ein Teil des Peenesumpfes? Des Peenehaffs? Des Stettiner Haffs? Heidbrink öffnet das Fenster. Unten steht ein krummer alter Mann und bläst eine schwalbenschwanzförmige Wolke Rauch aus. In seinen zu großen Sachen sieht er ganz verloren aus, wie ein urzeitlicher Gnom. Er drückt die Zigarette an der Wand aus, schlitzt die Kippe mit dem Fingernagel auf, schüttelt die Tabakkrümel in den Wind, rollt das Papier zu einer winzigen Kugel, die er fortschnipst. Er beugt sich und macht den Klettverschluss seiner Schuhe auf und wieder zu, was aussieht, als wolle er überprüfen, dass er dazu noch in der Lage ist. Zu alt zum Turnen, zu jung zum Sterben. Das strengt ihn offenbar derart an, dass er einen Hustenanfall erleidet, der in einem ungesund feuchten Röcheln verklingt. Kaum hat er ausgehustet, steckt er sich die nächste Zigarette an. Er raucht mit einer Geschwindigkeit, wie es Heidbrink noch nie gesehen hat. Es ist fast windstill, der Alte steht in einer Säule aus Rauch, die Haare steif lackiert vom Qualm. Er stöhnt leise vor sich hin, als wäre das Rauchen schmerzhaft für ihn. Er drückt die Zigarette aus, schlitzt wieder die Kippe auf, schüttelt die Tabakkrümel in den Wind, diesmal lässt er die Zigarette einfach fallen. Er hustet ausgiebig und lässt wie zum Abschied einen fahren. Aber was für einen. Dann trippelt er auf seinen alten Männerbeinchen davon. Heidbrink schließt vorsichtig das Fenster.

Das Tageslicht-Duschbad ist in tadellosem Zustand. Wand-Tiefspüler, Einloch-Retro-Waschtisch, vollverglaste Duschkabine mit Regenpaneel und Handbrause. Beheizt wird der Raum von einem Röhrenheizkörper (Handtuchwärmer) und einem Flachheizkörper unterhalb des Fensters.

Er packt aus, ordnet an, sortiert ein, schichtet auf. Gleich wird es ernst, dann geht’s ans Eingemachte. Auf das Aufnahmegespräch hat er sich akribisch vorbereitet. Druckreif formulieren, nicht ins Labern kommen, einen Gedanken zum Nächsten führen lassen und den folgerichtig zum nächsten, bis alles Relevante gesagt ist. Einen therapiewilligen/-fähigen Eindruck vermitteln. Einen guten Patienten abgeben. Einen sympathischen Kranken. Jeder will gemocht werden, das gilt ganz besonders für seelisch Labile. Nach vielen kleinen (Schlaflosigkeit, Überlandfahrt, Einchecken, Erstkontakt mit Patienten und Personal) erwartet ihn jetzt die erste große Prüfung. Endlich all die Sachen erzählen, die sich in seinem Kopf angehäuft haben.

Unvermittelt überkommt ihn Müdigkeit, eine regelrechte Müdigkeitsattacke. Seit elf Stunden ist er auf den Beinen und frisst nahezu ununterbrochen: Avocado-Sandwich, Franzbrötchen, Ragù alla bolognese. Stationäre Aufenthalte sind Fettfallen. Sitzen, Leerlauf, Langeweile – Langeweile, Leerlauf, Sitzen. Mit sechsunddreißig kommt er langsam in ein Alter, in dem man höllisch aufpassen muss, dass einen nicht die Adipositas erwischt.

Er wählt einen neutralen Look: Jeans (Jacob Cohën), Steve-Jobs-Rolli (Kaschmir), Sakko (ebenfalls Kaschmir), Stiefeletten (rahmengenäht). Sein Sonntagsstaat, sein einziger. Neben zwei Joggingkombinationen hat er gleich drei Schlafanzüge im Gepäck. Lange Unterwäsche, Handschuh, Schal, Mütze. Richtige Irren- und Büßerkleidung. Gibt es hier überhaupt eine Möglichkeit, Wäsche waschen zu lassen? Ganz vergessen zu recherchieren.

Untersuchungen

«So, da wäre ich», meldet er sich kurz darauf im Foyer. «Wo ist denn das Gesindehaus?»

«Hinter dem kleinen Wäldchen, etwa 250 Meter. Ich kann Sie eben hinbringen.»

«Nicht nötig, finde ich schon.»

«Beim Ausgang links halten, können Sie gar nicht verfehlen. Dann in den ersten Stock, Zimmer 101.»

Das Gesindehaus liegt versteckt hinter einer Wand aus Minitannen. Die Nadelbäume sind so schwer mit Eis überzogen, dass sie aussehen wie große, vereiste Zipfelmützen. Graues Licht schmiert über den Himmel wie Salbe durch einen Verband, der Wind erfasst den Schnee und scheint ihn zurück in die Wolken zu wehen.

Als er vor der 101 steht, hat er ein schlechtes Gefühl, einen trichterförmigen Sog durch die Eingeweide. Er kann das Schlagen seines eigenen Herzens so deutlich hören, als hätte er Wattebäuschchen in den Ohren. Egal jetzt, Augen auf und durch.

«Guten Tag, Herr Heidbrink, mein Name ist Dr. Reuter, ich bin Ihr behandelnder Arzt. Und das ist Frau Wiesnowski.»

Frau Wiesnowski ist so mager, dass sie wie ihr eigenes Röntgenfoto aussieht, man kann die Strahlen durch ihre Knochen scheinen sehen. Ihr auffallend dickes, wie lackiert glänzendes Haar ist so schwarz, dass es das Licht zu schlucken scheint, es steht in auffälligem Gegensatz zu ihrem anämischen Äußeren. Eine unheimliche, irgendwie entrückt wirkende Erscheinung. Mit der stimmt doch was nicht, denkt Heidbrink, vielleicht wurde sie in einer Sekte großgezogen. Eine weitere Frau, das Gesicht so rund wie eine Bratpfanne, Zuckerwattehaare und von käsegelber Wächsernheit, sitzt auf dem einzigen Sofa und bleibt unvorgestellt.

Nach den Shakehands begibt sich Dr. Reuter hinter seinen Schreibtisch, drückt die Hände mit verschränkten Fingern nach vorn, bis die Knöchel knacken, hebt sie über den Kopf und legt sie in den Nacken. Frau Wiesnowski setzt sich zur Namenlosen aufs Sofa, so dicht, dass die beiden wie eine Person wirken. Rechts drei Stühle, die unangenehm leer wirken. Als seien Leute aufgestanden und weggegangen, oder als würden Leute, die man erwartet hatte, nicht kommen.

Dr. Reuter ist ein für einen Psychiater erstaunlich junger oder jung wirkender dicklicher Mann mit Patschehändchen und schütterem rotblondem Haar. Sein Babygesicht glänzt und wirkt irgendwie schmuddelig. Heidbrink fühlt sich ihm spontan überlegen. Außerhalb der Klinikmauern, denkt Heidbrink, dürfte der wenig reißen. Aber vielleicht wohnt er hier auch und verlässt das Klinikum nur ein-, zweimal im Jahr, zum Geburtstag seiner Mutter oder um in Stettin günstig Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Der ist also sein behandelnderArzt. Oder vielmehr behandelnder Psychiater. Und die Frauen? Nervenärztinnen? Pflegefachkräfte, Ergotherapeutinnen, Gesundheitspflegerinnen? Er könnte fragen, traut sich aber nicht.

«Setzen Sie sich, bitte. Wie war die Anreise?»

«Danke, ganz gut.»

«Schön. Wir führen jetzt das psychiatrische Aufnahmegespräch, auf dessen Grundlage wir Ihren individuellen Therapieplan zusammenstellen.»

«Ach so.»

«Erzählen Sie doch einfach, wieso Sie hier sind.»

«Da müsste ich etwas ausholen.»

«Wir nehmen uns alle Zeit, die Sie brauchen.»

Irgendwas ist mit Heidbrinks Stuhl. Die Oberfläche fühlt sich unangenehm fettig und warm an. Er könnte sich einen der anderen Stühle nehmen, aber man will ja nicht gleich als Querulant gelten, der den Laden aufhält.

«Wenn ich es richtig verstehe, dann stellen Sie keine Fragen, sondern ich erzähle?»

«Genau. Alles, was Ihnen einfällt, ganz egal ob es Ihnen wichtig oder unwichtig erscheint.»

«Tja, dann.»

Er kennt seinen Text auswendig. Die Kunst ist, ihn nicht auswendig gelernt klingen zu lassen. Und vielleicht fällt ihm spontan ja was ein, was ihn selber überrascht. Also dann, Feuer frei:

«Dass ich so ziemlich das genaue Gegenteil einer rheinischen Frohnatur bin, ist das eine: Aber dass es so nicht weitergehen kann, ist mir endgültig klargeworden, als ich in der Badewanne in Tränen ausgebrochen bin. Scheinbar völlig grundlos. Es wollte gar nicht mehr aufhören. Ein Jahr ist das ungefähr her. Das war kein normales Weinen, sondern Eruptionen, wie das Wimmern eines Tieres. Das ging bestimmt eine halbe Stunde, und immer, wenn es sich zu beruhigen schien, kam ein neuer Weinkrampf. Und das war nur das erste Mal. Es kam immer wieder, nicht nur in der Badewanne, sondern in allen möglichen Situationen. Die Panik vor der nächsten Attacke ist zu einer Art Grundgefühl geworden, sie ist mir wie tief in die Nervenfasern und Muskelstränge eingepflanzt. Jeden einzelnen Tag wache ich mit einer dunklen Schwere in der Brust auf und kann einfach keine Ursache finden, es ist, als wären meine äußeren Lebensumstände abgekoppelt von meinem Innenleben.»

Er ertappt Dr. Reuter dabei, wie der einen Blick auf das Foto auf seinem Schreibtisch wirft. Vielleicht seine Eltern.

«Gleich nach dem Aufwachen rollt die erste Panikwelle an. Die steigt in mir auf, über die Beine, den Bauch, bis zu den Schultern, den Nacken hoch, im Kopf glüht es, als hätte mich ein offenes Stromkabel getroffen. Das kann so schlimm werden, dass ich manchmal fürchte, die Kontrolle zu verlieren, richtig ausraste und dann im Berserkermodus bei McDonald’s Leute abknalle, so was.»

Über Reuters Pokerface huscht ein kaum wahrnehmbares Zucken. Frau Wiesnowski wischt, wie im Reflex, den Mund an der Schulter ab, eine seltsam extreme Gebärde. Vielleicht glaubt sie wirklich, dass Heidbrink unter seiner Jacke eine Waffe versteckt hält und der Showdown jetzt ansteht. Die Namenlose kritzelt ungerührt mit dem Bleistift in ihren Block.

«Sorry, war nicht wörtlich gemeint, schlechtes Beispiel, dazu wird es natürlich nicht kommen. Ich mein ja nur, totaler Kontrollverlust, es hat sich ja jeder schon mal vorgestellt, was das sein könnte. In der Kirche oder auf einer Beerdigung plötzlich anfangen loszubrüllen oder einen Lachanfall zu bekommen … Das ist ja mehr … so abstrakt …»

Er stammelt, die Nadel schrammt sich fest.

«Ist schon in Ordnung», meldet sich Reuter. «Wir können uns vorstellen, was gemeint ist.»

Ich glaube nicht, denkt Heidbrink und spürt Wut in sich aufsteigen. Was ist mit dir eigentlich nicht in Ordnung, Mister Reuter? Hängeschultrig, plattärschig, die Verkörperung des Nichts, und will mir erzählen, was gemeint ist und was nicht. Ein Kopfschmerzfaden schlängelt sich an seiner Schläfe entlang … REG DICH WIEDER AB!! … und bleibt dumpf klopfend im Hintergrund hängen. Das Trio wartet darauf, dass er weitermacht.

«Meine Kindheit war schön, behütet, eine Kinderbuchkindheit. Auch die Vorpubertät, falls man das so nennt, also die Zeit, wenn man auf der Schwelle steht, aber die Sexualität noch keine Rolle spielt. Herrlich war das, als würde das Leben angeknipst, wie ein elektrischer Schalter. Sommer, Liebe, ein unbeschwertes Leben. Und dann fiel der Vorhang. Schlagartig. Von einem Tag zum anderen wurde ich furchtbar ernst, todernst, steinern, zugefaltet, wie eine Blume, von der die Sonne sich abgewandt hat. Als hätte mich eine schreckliche Wahrheit heimgesucht. Die unfassbare Tatsache nämlich, dass alle Menschen sterben müssen. Das war mir natürlich auch schon vorher klar, aber plötzlich wurde es mir bewusst, ein gewaltiger Unterschied. Wie können die Leute das ignorieren, dachte ich, wie können sie angesichts dieser absolut niederschmetternden Umstände unbeschwert ihre insektengleich kurze Lebensspanne fristen und so tun, als wäre nichts? Das Universum existiert seit dreizehn Milliarden Jahren, vier Milliarden liegen noch vor uns. Auf dem Planeten werden irgendwann neue Bewohner leben, die mit ihren Vorläufern nur noch entfernt verwandt sind, und selbst die wenigen Genies sind nach einem Flügelschlag wieder vergessen. Shakespeare, Mozart, Einstein, Kopernikus, in einer Million Jahren ist nichts mehr von denen übrig, und was ist, in kosmologischen Dimensionen, schon eine Million Jahre? Wir sind allein in einer bedeutungslosen Welt. Ich bin auch nicht Teil von etwas Größerem, nur von mir selbst, einer komplett lächerlichen Person. Ich bin weniger als ein kleiner Fisch, weniger als eine Schnecke, eine Kaulquappe, ich bin nichts.»

Er lässt eine winzige Pause, um Reuter Gelegenheit zu geben nachzuhaken. Eine Frage zu stellen. Tut der aber nicht. Und warum nicht? Weil alles, was ich gesagt habe, unbestreitbar ist. Frostgraupel prasselt jetzt wie Reis gegen das Fenster.

«Ich weiß, dass das alles ein wenig nach pubertärem Weltschmerz klingt, und natürlich ist mir auch klar, dass die Bedingungen für alle Menschen gleich sind. Die meisten verschwenden keinen Gedanken an die eigene Endlichkeit. Wozu auch. Bringt nichts, führt zu nichts, ist mir, wie gesagt, vollkommen klar. Und nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht, ich wünsche mir auf gar keinen Fall ewiges Leben. Unerträgliche Vorstellung, wer kann das schon ernsthaft wollen. Ich erwähne das nur, weil ich diesen destruktiven Gedanken permanent ausgesetzt bin, ohne zu wissen, wie sie sich abstellen ließen. Ob das jetzt die einzige Ursache meiner Dauerschieflage ist, keine Ahnung. Um das rauszufinden, bin ich schließlich hier.

Um noch mal auf meine Pubertät, vielmehr Spätpubertät zurückkommen: Natürlich gab es hin und wieder auch schöne Augenblicke, aber die schienen einzig dem Zweck zu dienen, dass ich mich hinterher nur noch schlechter fühlte. Der einzige Unglückliche unter lauter Glücklichen.

Ich habe versucht, das irgendwie mit mir selbst auszumachen, aber meine Mutter hat’s natürlich gemerkt und mich zur Rede gestellt. Dann hat sie einen Termin beim Psychiater organisiert, dem einzigen weit und breit. Wir waren Kassenpatienten, und für die gab es eine endlose Warteliste. Wie ich diesem vermeintlich lebensrettenden Termin entgegengefiebert habe! Der verlief dann allerdings ausgesprochen enttäuschend. Dr. Bertram, so hieß der Mann, war selber tiefenerschöpft und hat mich, glaube ich, schon allein aufgrund meines Alters nicht ernst genommen; wer geht schon mit achtzehn zum Psychiater. Ich konnte in seinem Gesicht ablesen, dass er überhaupt nicht wusste, was er mit mir machen soll, er hat mir aus Verlegenheit Benzodiazepin verschrieben. Mit Hilfe der Benzos habe ich dann immerhin das Abi geschafft und das Studium begonnen. Wie ich da durchgekommen bin, ist mir im Nachhinein immer noch schleierhaft, ich war ja überhaupt nicht lebensfähig.

Jeder würde natürlich sagen, dass ich schwer depressiv bin, ich bin mir da allerdings nicht so sicher. Beim Körpergewicht gibt es bekanntlich die Setpoint-Theorie, die besagt, dass das Gewicht genetisch bestimmt und der Körper so reguliert ist, diesen Sollwert zu halten; der Grund, weshalb Dicke hungern können, so viel sie wollen. Die Theorie ist umstritten, aber mir erscheint sie plausibel. Ich glaube, dass es bei der Seele ähnlich ist. Die einen wissen gar nicht, wohin vor lauter Lebensfreude, und die trüben Tassen trüben immer weiter ein. Die Frage wäre also, ob ich eine unglückliche Disposition habe oder klinisch depressiv bin. Abgesehen davon, dass mit dem Begriff Depression viel zu inflationär umgegangen wird. Jede Stimmungsschwankung wird gleich zur Depression hochgejazzt. Winterdepression, wenn ich das schon höre. Wirklich Depressive fürchten nämlich den Sommer