Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Thriller im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

»Er starrte träumerisch aufs Wasser und versenkte sich ein weiteres Mal in die Gewissheit, ein Leben ausgelöscht zu haben. Ihm war endgültig klar, dass es seine Bestimmung war. Sein Schicksal! Daran gab es keinen begründbaren Zweifel mehr.« Jahrelang zieht ein Serienmörder eine Blutspur durch Deutschland. Seine Taten haben nur eines gemeinsam: Sie sind nicht aufzuklären. Es gibt kein Muster, keine Zeugen, kein erkennbares Motiv, keine Verbindung zwischen den Opfern. Die Mordkommission ist hilflos. Kann der Journalist Niessen den Mörder stoppen? Sein Instinkt führt ihn auf einen Kreuzzug, an dessen Ende die Story seines Lebens wartet - oder der Tod.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 438

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andy Neumann

Zehn

Thriller

Zum Buch

Unaufhaltsam »Er starrte träumerisch aufs Wasser und versenkte sich ein weiteres Mal in die Gewissheit, ein Leben ausgelöscht zu haben. Ihm war endgültig klar, dass es seine Bestimmung war. Sein Schicksal! Daran gab es keinen begründbaren Zweifel mehr.«

Jahrelang zieht ein Serienmörder eine Blutspur durch Deutschland. Seine Taten haben nur eines gemeinsam: Sie sind nicht aufzuklären. Es gibt kein Muster, keine Zeugen, kein erkennbares Motiv, keine Verbindung zwischen den Opfern. Die Mordkommission ist hilflos. Kann der Journalist Niessen den Mörder stoppen? Sein Instinkt führt ihn auf einen Kreuzzug, an dessen Ende die Story seines Lebens wartet – oder der Tod.

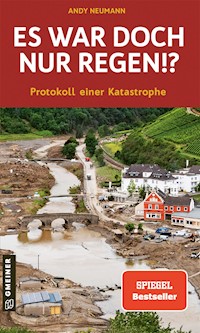

Andy Neumann wurde 1975 in Neuwied geboren. Er begann 1995 seine Kommissarsausbildung beim Bundeskriminalamt und war anschließend neun Jahre lang als Ermittler im Terrorismusbereich tätig. Von 2008 bis 2010 absolvierte er das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Seither ist er als Führungskraft im Bundeskriminalamt tätig. Im Jahr 2020 veröffentlichte er mit dem Thriller »Zehn« sein erstes Buch. 2021 folgte der Nummer-1-Spiegel-Bestseller »Es war doch nur Regen!?«, in dem er seine Erfahrungen während und nach der Flutkatastrophe im Ahrtal verarbeitete, wo er mit seiner Familie lebt. In seiner Freizeit ist er leidenschaftlicher Musiker.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Neuauflage 2022

Lektorat: Katja Ernst

Herstellung: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

ISBN 978-3-8392-6362-4

Teil 1

Kapitel 1

Samstag, 13. August 2016

Jeder wirklich erwachsene Mann kennt den Moment, in dem er weiß: noch ein Schluck, und ich bin hackedicht! Nun ja, er hatte ihn wieder mal verpasst. Aber ein Abend, der schon mies anfängt, wird nur selten besser, und dieser hatte wirklich extrem mies angefangen.

Blöde Schlampe, dachte er noch, als er quasi in Zeitlupe Richtung Straße fiel. Glücklich fiel, muss man sagen, denn immerhin schaffte er es, seine Arme nach oben zu nehmen, was der reißende Schmerz in seinem Ellbogen kurz darauf bestätigte. Verdammt, das gibt morgen Zahnschmerzen, hörte er sich denken, um sich gleich darauf zu fragen, wie er jetzt eigentlich auf Zahnschmerzen kam. Jedes Mal dasselbe, wenn er Schnaps trank: Gedanken, die sich überschlugen, wirres Zeug, das durch sein Gehirn strömte, und die Angewohnheit, früher oder später anderen damit auf die Nerven zu gehen. Und was immer er nun zu Miss »Nur kucken, nicht anfassen« gesagt hatte, es hatte gereicht, um ihn aus der Kneipe zu werfen.

»Okay, konzentrieren. Nicht die Augen zumachen, sonst hast du keine Chance. Gott, ist mir schlecht«, lallte er vor sich hin, immer noch unfähig, sein Denken und Reden sauber voneinander zu trennen. Unwillkürlich fiel ihm ein, wer alles an seiner eigenen Kotze erstickt war. Ein cooler Tod, dachte er, aber wer will schon sterben? Blöde Idee, also konzentrier dich! Du hast einen Plan, vergiss das nicht.

Er starrte in die Nacht und vermutete einen Himmel voller Sterne, doch die Stadtlichter machten es unmöglich, sich wenigstens daran zu erfreuen. Also blickte er trüb ins Leere und versuchte sich zu erinnern, wie es war, als er mit Isa sprichwörtlich im nassen Gras gelegen und jeden einzelnen Stern für sie gezählt hatte. Das alles war so lange her. Wie jung er gewesen war und wie naiv. Wie hätte es eine andere Frau geben sollen? Ein anderes Leben? Er hatte damals so wenig gewusst. Unmöglich, sich heute in den Mann hineinzuversetzen, der so ekelhaft kitschig gewesen war. Der von Schicksal redete, der Lieder und Gedichte schrieb und noch Mixtapes mit Herzen bemalte, als seine Freunde ihm längst rieten, mal kurz nachzudenken.

Aber so ist es doch immer. Die Dinge geschehen, und ihre Bedeutung wird uns erst sehr viel später klar. Er musste Isa damals einfach heiraten, und selbst jetzt wusste er nicht, ob er das im Nachhinein ändern sollte. Wenn ihm etwas leid tat, dann, dass sie nie Kinder bekommen hatten. Wer weiß, vielleicht hätte das einiges in ihm verändert. So blieb in ihm eine Leere, hinter der er sich verstecken konnte. Eine Ausrede, die er seinem Spiegel entgegenhielt, wenn es unerträglich wurde, hineinzuschauen. Und so bequem das auch war, ein Teil von ihm hätte diese Bequemlichkeit jederzeit eingetauscht gegen einen ersten Schrei, ein erstes Lachen, und diese verdammte Selbstsicherheit der Jungs, die auf einmal keine Jungs mehr waren, sondern Väter. Gott, wo kommen denn plötzlich solche Gedanken her?, fragte er sich. Dieser Teil in ihm hatte schon vor Jahren aufgehört, eine wesentliche Rolle zu spielen. Aber auch das war eine der leidigen Auswirkungen von Alkohol: Er spült Dinge in einem hoch, die man längst vergessen glaubt.

Er starrte weiter in die Nacht, und langsam wurden seine Gedanken klarer. Isa hatte ihn rausgeschmissen. Oder nein, war er gegangen? Wer konnte das schon sagen, denn letztlich kam es doch auf dasselbe heraus. Er ging, und wenn er wiederkam, würde sie auf ihn warten und ihm in die Arme fallen. Weinend, mit tausendfachem »Es tut mir leid« auf den Lippen, entwaffnend und dabei unverschämt aufreizend, weil er wusste, es würde im Schlafzimmer enden. Das tat es stets. Und wie jedes Mal würde sie buchstäblich alles geben, und er würde sich alles nehmen, um am Ende da zu liegen und sich zu fragen, wer jetzt eigentlich wen benutzt hatte.

Dieser verdammte Teufelskreis. Wieso konnte er sie nicht einfach verlassen? 18 Jahre – und rein gar nichts hatte sich verändert. Dieses Leben, von dem so viele dachten, dass es perfekt sein musste. Sie beide, das absolute Posterpärchen. Leben im Überfluss. Arbeiten nur, weil man Spaß daran hat. Schicke Klamotten, teure Autos und Urlaub, den andere sich nicht mal im Ruhestand gönnen. Und nüchtern überlegt: Selbst heute noch, mit 39, war Isa eine Wahnsinnsfrau. Sie hatte weiß Gott ein hübsches Gesicht. Dazu einen Körper, den Sport und die ausgebliebene Schwangerschaft so straff gehalten hatten, dass selbst die jungen Dinger in der Sauna oft neidisch guckten. Und im Bett war sie die Sorte Frau, bei der man sicher war, dass man nicht fragen, sondern einfach nur machen musste, jedenfalls, wenn man es gut machte. Sie nervte zwar hin und wieder, sorgte aber selten für echten Ärger. Und wenn, dann ging es mal wieder darum, dass sie dachte, er würde sie betrügen. Ein Vorwurf, dem er seit Jahren nach demselben Muster begegnete: Leugnen, die Vorstellung als paranoiden Unsinn abtun, mit ihr ins Bett gehen – und die aktuelle Affäre beenden oder zumindest auf Eis legen.

Aber genau das war der Fehler: Wie perfekt konnte man sich eine Frau reden, die man immer und immer wieder betrogen hatte? Lag es überhaupt an der Frau? Und wenn nicht, was bedeutete das für einen selbst? Er hatte nie eine Antwort darauf gefunden. Doch alles näherte sich seinem Ende, und ihm war klar, dass das auf die eine oder andere Art auch auf seine Ehe zutraf. Also hatte er es heute auf die Spitze getrieben, so sehr, dass er zum ersten Mal nicht sicher war, was ihn zu Hause erwarten würde. Könnte er diesen elenden Teufelskreis vielleicht endlich auflösen und alles hinter sich lassen?

All die schlauen Sprüche, die man über Teufelskreise hören oder lesen konnte, hatten eines gemeinsam: Sie waren totaler Schwachsinn. »Wir sind frei, ihn zu durchbrechen«, blablabla, danke, Klugscheißer. Genau das ist schließlich der Kern eines echten Teufelskreises! Nicht, dass er existiert – sondern, dass es uns mit jeder Minute, die wir ihn durchleben, ein kleines Stückchen schwerer fällt, ihn zu bekämpfen. Bis die Hürde irgendwann viel zu hoch ist, als dass ein einzelner Mensch sie überwinden könnte. Die Zeit ist es, die einen Teufelskreis zu einem wahren Teufelskreis macht. Jeder, der einem etwas anderes erzählt, hat selbst noch nie in einem gesteckt.

Dasselbe galt für seine Ehe. So schön sie in den ersten Jahren gewesen war, so unglaublich das Leben mit Isa ihm damals auch vorkam; die Zeit hatte einfach alles verändert. Sie hatten sich weiterentwickelt. Oder vielmehr hatte er sich entwickelt. Isa war komplett stehen geblieben. Für sie war das Leben bei »Ja, ich will!« perfekt gewesen, und ihr einzig verbleibender Wunsch bestand darin, irgendwann Kinder mit ihm zu haben. Er konnte das nie verstehen. Dieser Mangel an Hunger, diese schreckliche, ekelhafte Zufriedenheit, unter der sich Menschen wie Isa ihr Leben lang vergraben konnten, ohne dass ihnen etwas fehlte. Ihn machte das fassungslos, und es weckte Verachtung in ihm. Letztlich konnte er es ihr aber nicht vorwerfen, denn er wusste, dass die meisten Menschen ihr deutlich näher waren als ihm, was das anging. Wie armselig die Menschen doch waren. Wenn er daran dachte, wurde brennender Stolz in ihm wach, weil er wusste, dass er zu sehr viel mehr geboren war als diese bemitleidenswerten Jammergestalten.

Er hatte schon immer alles versucht, um mehr herauszuholen. Ihn trieb etwas an, das zu gewaltig war und zu tief ging, als dass simple Begriffe wie »Ehrgeiz«, »Neugierde« oder »Abenteuerlust« ausgereicht hätten, es zu beschreiben. Etwas, das ihn ebenso kontrollierte wie es ihn stark machte. Etwas, dem er sich nie hatte entziehen können, selbst als er sich einmal (mit kläglichem Misserfolg) dazu entschieden hatte, »ruhiger zu werden«, wie man so schön sagte. Er bezeichnete sich gern als eine Mischung aus Suchendem und Getriebenem. Nur hatte er bis vor neun Jahren weder herausgefunden, was er eigentlich suchte – noch wovon er sich treiben ließ. Am Tag seiner Hochzeit war er von dieser Erkenntnis meilenweit entfernt gewesen.

Er hatte sich daher in eine Ehe gestürzt, deren Halbwertszeit er von Anfang an hätte vorhersehen können. Isa, die leidenschaftliche, warmherzige, sanftmütige, vor allem jedoch ihm in jeder Hinsicht bedingungslos ergebene Vorzeige-Ehefrau. Und dann er, ein durch und durch komplizierter, entzweigerissener Charakter, der sich trotz seiner inzwischen 47 Jahre nicht einmal selbst vollständig verstand. Dessen ureigene, abgrundtiefe Schattenseite ihn von Jahr zu Jahr mehr faszinierte. Und der dieser wunderbaren, verletzlichen Frau mit jedem Tag, der verging, deutlicher zu verstehen gab, dass er sie eigentlich nur duldete.

Es wäre für Isa und vielleicht auch für ihn das Beste gewesen, er hätte sie vor langer Zeit verlassen. Aber soweit es ihm in Erinnerung war, hatte er bereits beim ersten Nachdenken darüber gewusst, dass er das niemals tun würde. Zuerst hatte er gedacht, es läge einfach daran, dass er ein riesiges Arschloch war. Später dann hatte er den Teufelskreis erkannt. Noch später war ihm klargeworden, dass er ihn gar nicht durchbrechen wollte. Heute fürchtete er, dass er ihn nicht mehr brechen konnte.

Die Gründe waren immer dieselben. Erstens hatte er sich viel zu sehr daran gewöhnt, Geld zu haben. Zweitens konnte er trotz seiner Ehe tun und lassen, was er wollte. Es fiel verdammt schwer, Vorteile einer Trennung in die Waagschale zu werfen, die das aufwogen. Und trotzdem hätte er es tun müssen. Damit Isa endlich wieder frei atmen könnte. Damit er sich endlich nicht mehr den Spiegel vorhalten müsste, wenn er auf Menschen herabsah, die sich von Bequemlichkeit leiten ließen.

Aber vielleicht war das gar nicht mehr nötig, dachte er. Wenn Isa einen kleinen Funken Stolz übrig hatte, würde sie ihn morgen verlassen und sich damit alles ersparen, was noch kommen würde. Grausam genug war er schließlich gewesen.

»Ja, ich habe dich betrogen! Viel zu oft, viel zu lange schon. Und weißt du, was? Ich habe jede einzelne dieser Frauen genossen. Kolleginnen, Kellnerinnen, Nutten – such es dir aus. Ganz ehrlich? Ich hab die halbe verdammte Welt gevögelt!«

Isa hatte ihn mit einer Mischung aus Gewissheit, Wut, Faszination und Verzweiflung angesehen, die er nie in einem einzigen Blick für möglich gehalten hätte. »Raus«, sagte sie.

»Baby, es tut mir leid. Ich …«

»Raus!« Aus ihr sprach nur noch kalte Wut.

»Isa …«

»Ich hab gesagt, du sollst abhauen!«

Noch nie hatte er sie so schreien hören. Ihre Stimme überschlug sich, und sie kam ihm dabei bedrohlich nahe. Er wusste, wenn er jetzt nicht ging, würde sie ernsthaft versuchen, ihm wehzutun. Für einen kurzen Moment sah er sich selbst, ihren Kopf zur Antwort wieder und wieder gegen den Bettpfosten hämmernd. Also war er gegangen. Hatte sich ins Auto gesetzt und war nach Köln gefahren, um sich in der erstbesten Kneipe ein Bier zu bestellen.

Nun lag er hier. Über ihm der kaum sichtbare Sternenhimmel, der Stein unter ihm kühl und beruhigend, und es fiel ihm langsam leichter, seine Gedanken zu ordnen. Er beschloss, Isa erst einmal zu vergessen. Was konnte er schon tun? Sie würde ihm auch das verzeihen. Und wenn nicht, hätte sie ihm wenigstens endlich die Entscheidung abgenommen, die er nie hatte treffen können.

Genug davon, dachte er. Es gab Wichtigeres. Sieben Tage noch. Eine Woche, und das Werk, das er vor neun Jahren begonnen hatte, würde endgültig vollendet. Er hatte es fast geschafft. Sein Vermächtnis, seine Symphonie, etwas, das bleiben würde, ganz egal, was aus ihm wurde.

Er lag dort, starrte weiter in den Nachthimmel, lächelte breit und dachte: Neun Jahre, neun Tote, und ihr habt immer noch keine Ahnung, wer ich bin.

Kapitel 2

Januar 2007

Die Nacht seines ersten Mordes war kalt gewesen. Keine schöne Kälte, sondern diese halbnasse, fiese, hässliche Kälte, die in deutschen Städten seit den 90ern zum Standard geworden war, selbst wenn die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt lagen.

Er hatte es krachen lassen, wie so oft. Und nicht nur das: Er hatte das denkbar Dümmste getan, was man tun konnte, wenn man sich schon betrinken musste. Er hatte es mit Glühwein getan. War ins Quatschen gekommen, hatte Runden geschmissen, wäre fast bei einer sehr heißen Rothaarigen gelandet, die dann aber doch das Weite suchte, als er so voll war, dass er nicht mehr wusste, ob er mit ihr sprach oder dem Feuerlöscher. Und irgendwann war er aus der Bar getorkelt.

Als er aufwachte, hatte er festgestellt, dass er weiß Gott wo in einer Gasse saß, an einen Müllcontainer gelehnt. Ein kurzer Check versicherte ihm, dass er immerhin Handy, Portemonnaie und Schlüssel noch bei sich trug, was fast einem Wunder gleichkam. Er sah sich um. Schlechte Beleuchtung, Hinterhofklima, ein kläffender Köter und leise Hintergrundmusik, das Ganze um 3.30 Uhr morgens. Würde er sich selbst in einem Film dort sitzen sehen, würde er in Gedanken laut ausrufen: »Hau da ab, Typ! Jeder Vollidiot weiß, dass man keinen besseren Platz finden kann, um mindestens ausgeraubt zu werden.«

Trotzdem blieb er, wo er war. Er fror, und zwar gehörig, trotz der dicken Daunenjacke, die er trug. Die Kälte war durch die Jeans gekrochen und hatte seinen Arsch in einen Klumpen Eis verwandelt, der den Rest des Körpers nach und nach erbarmungslos unterkühlte. Er hatte Glück, dass er rechtzeitig aufgewacht war. So was konnte gut ins Auge gehen.

Er zog die Handschuhe aus und fingerte nach seinen Zigaretten. Als er sie gefunden hatte, steckte er sich eine an und begann, darüber nachzudenken, wie er hierhergekommen war, wo er sein Auto gelassen hatte und ob er in der Lage wäre, nach Hause zu fahren. Er stellte sich hin. Sein Schädel brummte ordentlich, und es fiel ihm schwer, sich aufrecht zu halten, aber das Schlimmste hatten ihm der Schlaf und die Kälte offenbar erspart. Er würde einen Kaffee brauchen und eine halbe Stunde frische Luft, dann sollte er fahren können. Er versuchte, sich einen besseren Überblick über seine Lage zu verschaffen, und bemerkte, dass er seinen Rausch offenbar nicht allzu weit weg vom Hinterausgang einer Kneipe ausgeschlafen hatte. Er hörte die Musik ebenso wie das Stimmengewirr der restlichen Gäste, die um diese Uhrzeit noch auf den Beinen waren. Als er erkannte, welcher Song lief, stieß er ein hartes, lautes Lachen aus. »Under the bridge« von den Red Hot Chili Peppers. Danke, Schicksal, dachte er. Du bist ein Arschloch!

»Gibst du mir auch eine?«, hörte er plötzlich eine fordernde Stimme hinter sich fragen.

Er drehte sich um. Vor ihm stand ein Mann, südländischer Typ, etwas größer als er selbst, stämmig und mit ziemlich unfreundlichem Gesicht. Er kannte diesen Typ Mensch: Laut, aber harmlos. Solange man ihnen gab, was sie wollten. Viele von ihnen nutzten die klischeebedingt negative Erwartungshaltung, die ihr Äußeres hervorrief, ganz gern, um sich ein bequemes Leben zu machen. Selbst wenn sie eigentlich ganz dufte Typen waren. Er hatte seine Theorie zu Klischees. In aller Regel waren sie nichts anderes als das Ergebnis unzähliger ähnlicher Erfahrungen. Man musste ihnen also nicht sklavisch anhängen – doch es war auch nie verkehrt, sie im Hinterkopf zu behalten und sich auf sie einzustellen.

Er hoffte, dass er in diesem Fall richtig lag. Das Letzte, worauf er Lust hatte, war eine Prügelei um ein paar Kippen.

»Klar, hier«, sagte er und reichte dem Mann eine Zigarette. »Brauchst du Feuer?«

»Ja.« Der andere musterte ihn von oben bis unten, und er wurde kurz unruhig, weil er wusste, dass er selbst in dieser Lage, betrunken und zerknittert, wie er war, noch immer aussah wie jemand, der ordentlich Geld hatte. Doch es passierte nichts weiter, also zündete er die Zigarette an, die der Mann sich in den Mundwinkel gesteckt hatte, und beruhigte sich. Wahrscheinlich würde er tatsächlich mit der Kippe davonkommen.

Der rechte Schwinger erwischte ihn mit voller Wucht. Er fing sich mit letztem Reflex, taumelte rückwärts und schaffte es irgendwie, auf den Füßen zu bleiben. Gleichzeitig spürte er einen heißen, pochenden Schmerz im linken Kinnbereich. Er rieb sich die Stelle mit den Fingern, als könnte das helfen, und kämpfte gegen die Mischung aus Nebel und Sternen an, die ihm vor den Augen herumtanzte. Er konzentrierte sich und brauchte trotz allem nur wenige Sekunden, um wieder klar zu werden. Er entschied sich, seinem Gegenüber das Bild zu vermitteln, dass er vollständig erledigt war. Hechelnd und gebückt blieb er stehen und sagte mit schmerzverzerrter, weinerlicher Stimme: »Alter, was soll das? Ich hab dir doch die Kippe gegeben?«

»Halts Maul! Ich will deine Kohle. Wenn du Stress machst, schlag ich dich kaputt!«

Er dachte nach, so schnell es ging. Es war nur Geld, und allzu viel konnte er sowieso nicht mehr in der Tasche haben nach den gefühlt 20 Runden, die er bezahlt hatte. Der Typ hatte Kraft, das stand fest. Trotzdem war er nur ein Straßenschläger und hatte keine Ahnung, wozu sein vermeintlich leichtes Opfer fähig war. Im nüchternen Zustand hätte er jede Summe auf sich selbst gewettet. Doch es half nichts, er war noch immer betrunken. Und wie er das sah, gab es weit und breit niemanden, der mitbekam, was sich abspielte, also durfte er nicht mit Hilfe rechnen.

»Alles klar«, sagte er. »Kein Thema. Hier, warte.« Er nahm sein Portemonnaie aus der Jackentasche und wollte die Scheine herausziehen, als der andere schon bei ihm war und sich das Portemonnaie griff.

»Das kannst du dir im Müll wieder suchen«, sagte der Mann. »Los, dein Handy auch!«

Das reichte. Es war eins, dem Typen das bisschen Geld zu geben. Geld tat ihm nicht weh. Aber es war etwas ganz anderes, den Inhalt seines Portemonnaies und seines Handys einem Typen zu überlassen, der nicht nur ein Straßenschläger, sondern auch ein Krimineller war und der eine ganze Menge mit dem anstellen könnte, was er darin fand.

»Ja, alles, was du sagst, Mann, kein Stress, bitte.«

Er stand keinen halben Meter von dem Mann entfernt, noch immer leicht gebeugt und eine Schwäche vortäuschend, die es kaum gab. Er zog sein Handy mit der Linken aus der Tasche und streckte den Arm nach vorn. Als der andere das Handy nahm, zögerte er nicht einmal für den Bruchteil einer Sekunde. Seine eigene Rechte schnellte mit einem Haken nach oben, der mit aller Gewalt traf, zu der er fähig war.

Der Kopf seines Gegners flog nach hinten, wie er mit Genugtuung wahrnahm. Selbst ein Elefantenkalb wäre von diesem Schlag nachhaltig beeindruckt gewesen. Sein Ziel jedoch blieb auf den Beinen und wehrte sich. Und zu allem Überfluss schien der Mann für jemanden, der so schwer war, auch noch erstaunlich schnell zu sein.

Doch er war schneller. Und weit geübter darin, sich zu prügeln, als der andere erwartet hatte. Er wich dem wütenden Angriff des auf ihn zustürmenden Mannes aus und verpasste ihm in den Lauf hinein einen Schlag mit der Innenhandkante in den Kehlkopf. Das sollte genügen.

Es genügte nicht. Zwar röchelte der Kerl und schnappte nach Luft. Aber entweder war er auf irgendwelchen Drogen und verstand nicht, dass er durch solche Schläge leicht draufgehen könnte. Oder er war noch viel zäher, als er aussah. Denn er kam erneut auf ihn zu.

Inzwischen glasklar in seinen Gedanken und randvoll mit Adrenalin, tat er das, was ihm am sinnvollsten schien. Er traktierte den Oberkörper des Mannes mit so vielen Schlägen, wie er nur austeilen konnte, ohne die Chance auf einen Konter zu bieten. Als das immer noch nicht wirkte, sprang er hoch, ließ ein Bein nach vorn schnellen und verpasste seinem Gegner einen gewaltigen Tritt in den Brustbereich. Dieser kippte nach hinten, fiel der Länge nach um und bewegte sich nicht mehr.

Er wartete, bis er sicher war, dass der Mann atmete und zurechtkommen würde. Eine Lektion war eine Lektion, aber ihn gefährlich zu verletzen, musste nicht sein. Dann suchte er sein Handy, das er, in ziemlich üblem Zustand, auf dem Boden liegend fand. Er nahm es mit verärgertem Knurren an sich und beugte sich zu seinem besiegten Gegner herab, um ihm sein Portemonnaie abzunehmen.

Er hatte sich verschätzt. Der andere nahm offenbar all seine Kraft ein letztes Mal zusammen und riss ihn mit beiden Händen von den Beinen. Er wusste, was folgen würde. Der Typ würde versuchen, über ihn zu gelangen. Er rollte sich also einmal um die eigene Achse und brachte so die nötige Entfernung zwischen sich und seinen Gegner. Dann ging er in die Hocke und lauerte.

Dieser Wahnsinnige schaffte es entgegen jeglicher Logik, sich aufzurichten, und ging mit annähernd festen Schritten auf ihn zu. Was immer der Typ genommen hatte, er würde dem Ganzen ein Ende setzen müssen, und zwar sofort. Sonst wäre er selbst in Gefahr, und zwar in einer, die nicht im Krankenhaus enden würde. Er atmete tief durch, stellte sich in Position und wartete.

Die meisten Menschen würden sich in vergleichbaren Situationen selbst im Weg stehen; Angst und Erregung würden sich mit Unerfahrenheit paaren und alles lähmen, was sinnvoll wäre, vielleicht mit Ausnahme des Fluchtreflexes. Was völlig in Ordnung war, vorausgesetzt, man war schnell genug. Für ihn jedoch war Flucht noch nie eine Option gewesen, ebenso wenig wie Angst. Und unerfahren war er ganz sicher auch nicht.

Als es so weit war, drehte er sich präzise um die eigene Achse, schlug mit der Handkante ins Genick des Mannes und setzte noch im selben Moment einen Tritt in den Rücken hinterher.

Sein Gegner fiel der Länge nach und mit schlaffen Armen nach vorn und landete mit dem Gesicht ungebremst auf dem Asphalt.

Er entspannte sich. So schnell würde der sich nicht erholen, das stand fest. Allerdings war es langsam an der Zeit, von hier zu verschwinden. Er hatte sich zwar nur gewehrt, jedoch absolut keine Lust, das den Streifenbullen zu erklären. Bei Schlägereien war nämlich grundsätzlich erst einmal der Beteiligte verdächtig, der gewonnen hatte. Er brauchte noch sein Portemonnaie und suchte hastig die Taschen des reglosen Mannes ab, als ihm klar wurde, dass er nicht einfach reglos war.

Er war leblos.

Verdammt, dachte er, das kriege ich ganz sicher niemandem mehr beigebracht. Er kontrollierte Puls und Atmung des Mannes in der Hoffnung, dass es sich lediglich um eine Ohnmacht handelte. Doch nach einer halben Minute wusste er es endgültig: Er hatte ihn umgebracht.

Seine Gedanken rasten. Er sah sich mit wilden Blicken um, versuchte festzustellen, ob wirklich niemand beobachtet hatte, was hier geschehen war, und ging die Optionen und Szenarien durch. Es dauerte wenige Sekunden, bis er »funktionierte«, wie er es nannte. Perfektes Agieren und Reagieren ohne jegliche Emotion. Er dachte darüber nach, welche Spuren er hinterlassen haben könnte. Er wog ab, ob der Aufwand, sie zu beseitigen, das Risiko rechtfertigte, dass doch noch jemand auftauchte. Am Ende setzte er darauf, so schnell wie möglich zu verschwinden. Er wusste: Wenn ihn niemand gesehen hatte, würde es fast unmöglich werden, auf ihn zu kommen, selbst wenn er Spuren hinterließ. Er vergewisserte sich, dass er nicht an irgendeiner Stelle blutete, zog die Kapuze aus seiner Jacke, setzte sie auf und verschwand aus der Gasse.

Zehn Minuten später hatte er sein Auto erreicht. Die anfängliche Besorgnis wich, und stattdessen wuchs ein Gefühl in ihm, das ihn, als er es schließlich einordnen konnte, völlig aus der Bahn warf. Er hatte erwartet, dass er ein schlechtes Gewissen haben würde; Angst, erwischt und bestraft zu werden; Wut auf den Typen, der ihn dazu gezwungen hatte, ihn zu töten. Oder auch, dass ihm zum Heulen zumute sein würde. Immerhin hatte er einen Menschen umgebracht.

Aber all das blieb aus. Stattdessen durchtobte ihn das wohl seltsamste und deplatzierteste Gefühl, das man sich in einem Moment wie diesem nur vorstellen konnte. Es dauerte sehr lange, bis er sich das eingestand, und noch länger, bis er es endgültig zulassen konnte. Was er fühlte, war ohne jeden Zweifel reiner, vollkommener und überwältigender Triumph.

Ihm war, als hätte er gerade den besten Sex seines Lebens gehabt, im Lotto gewonnen und den Kilimandscharo barfuß bestiegen, und zwar alles gleichzeitig. Und auch wenn ein kleiner Teil seiner Gedanken nichts anderes tat, als immerzu die Frage »Wieso?!« zu formen, badete der Rest in einem Meer von Endorphinen.

Er holte sich eine Zigarette aus der Schachtel. Der Drang, eine zu rauchen, war immens. Er hatte das Gefühl, die Kippe würde einfach alles perfekt machen. Doch als er sie im Mund hatte und nach seinem Feuerzeug suchte, erstarrte er.

Das Feuerzeug war weg.

Kapitel 3

Januar 2007

Tom regte sich auf. Eigentlich regte er sich viel zu oft auf, was einer der Gründe dafür war, dass seine Frau ihm regelmäßig riet, den Job endlich an den Nagel zu hängen und »seine Talente sinnvoll zu nutzen«. Und ganz falsch war das ja nicht, jedenfalls für Außenstehende. Seine Arbeitstage bestanden leider sehr oft zu etwa einem Drittel aus Langeweile und einem weiteren Drittel darin, von etwas genervt zu sein.

Für die Langeweile konnte der Job nichts, die lag daran, dass er offenbar schneller denken und arbeiten konnte als die meisten. Jedenfalls hatten sie ihm das immer wieder gesagt.

Dass er oft genervt war, war ein anderes Thema, das konnte er nicht so leicht auf sich schieben. Denn immerhin gab es Gründe dafür. Gute Gründe, und zunehmend mehr davon. Dass andere damit gelassener umgingen, war schön und gut; aber Tom hatte noch nie zu den Menschen gehört, die klare Missstände mit einem Achselzucken abtun und weitermachen konnten, als gäbe es sie nicht.

Nun ja, sei es drum, jedenfalls wäre er entspannter gewesen, wenn es nicht irgendjemand oder irgendetwas ständig darauf angelegt hätte, ihm überhaupt erst auf die Nerven zu gehen. Wie die Tatsache, dass er sich in einem Opel Astra fortbewegen musste, bei dem Tom nicht sicher war, ob er nun älter war als die Nacht – oder hässlicher. So oder so war es eine Zumutung, und mal unabhängig davon, dass er genau wusste, dass diese Karre den TÜV nur noch wegen ihrer Halter bekam, konnte er einfach nicht begreifen, dass das der Anspruch war, den das Land Nordrhein-Westfalen an seine Ausstattung stellte.

Was aber weder seine Frau noch viele andere verstehen konnten, die gern dachten, sie wüssten es besser, war, dass das letzte Drittel alles andere aufwog. Der eigentliche Job. Der Grund dafür, dass er niemals eine andere Arbeit gewollt hatte und auch niemals eine andere machen würde. Dinge wie diese hier: Ein Anruf in aller Herrgottsfrühe, eine miese Spelunke, auf der Straße dahinter eine Leiche und in seiner Hand einen Coffee to go, der göttlich schmeckte. Tom atmete die herrlich frische Morgenluft ein, spazierte gut gelaunt an den Kollegen vom Streifendienst vorbei und beugte sich zu dem toten Körper hinunter.

»Oha, der sieht nicht gut aus!« Blut, Rötungen, Abschürfungen und Prellungen, wohin man auch blickte; darunter viele von der übleren Sorte. Sogar bei oberflächlicher Betrachtung des Mannes wäre selbst einem Laien sofort klar, dass er die Prügel, die er einstecken musste, nur mit sehr viel Glück hätte überleben können. Und um einen Glückspilz handelte es sich offensichtlich nicht.

»Hi, Tom! Nein, da hast du recht. Wer immer das war, muss eine Stinkwut gehabt haben.« Anke vom Erkennungsdienst. Tom mochte sie, er hatte schon oft mit ihr gearbeitet. Immer noch keine Hauptkommissarin, und sie dürfte schon in den späten Dreißigern sein, dachte sich Tom.

»Habt ihr was Brauchbares gefunden?«, fragte er.

»Bisher nicht. Wir sind mit unserem Teil fast fertig, die Nachbarschaftsbefragung läuft noch. Keine heiße Spur, keine direkten Zeugen, soweit ich das mitgekriegt habe.«

»Okay, danke dir. Dann frage ich mich mal durch!«

Es war der erste Mord für dieses Jahr. Düsseldorf war nicht Chicago, so viel stand fest. Wenn es auf 20 Tötungsdelikte im Jahr hinauslief, war das schon viel; entsprechend selten wurde die Mordkommission aufgerufen. Für Tom war es eine willkommene Chance, aus dem Alltagstrott im Büro herauszukommen. Jedenfalls war das bisher so gewesen. Denn endlich hatte er es geschafft, ab nächster Woche würde er beim LKA arbeiten. Eine Stufe drüber, raus aus dem engen Zuständigkeitsbereich von Düsseldorf. Er wurde immer ungeduldiger, jeden Tag, seit sein Kommissariatsleiter ihm die Versetzung bestätigt hatte. »Verlier’ dich ungern!«, hatte der gesagt, wortkarg wie eh und je. »Kann ich mir vorstellen«, hatte Tom geantwortet, was ihm wieder einmal ein Augenrollen eingebracht hatte.

»Hey, Tom!«

»Torben, hi!« Torben Kanther kam auf ihn zu. Er war der einzige Mensch im Präsidium, mit dem er sich in seinen gut 20 Dienstjahren wirklich angefreundet hatte.

»Schön, dich zu sehen. Kannst du auch nicht pennen?«

Torben schmunzelte. »Na, einer muss doch die Arbeit machen, wenn du dich in den Elfenbeinturm verziehst.«

»Elfenbeinturm, da bleibe ich mal noch skeptisch. Der Staatsschutz war zwar nicht unbedingt meine Wunschdienststelle, aber man nimmt, was man kriegt, und wenn ich in diesem Land jemals ein bisschen herumkommen und Hauptkommissar werden will, ohne Uniform anzuziehen … Na ja, du kennst das Spiel. Kann nicht jeder so viel Glück haben wie du.«

»Ja, ich weiß. Trotzdem ein Jammer. Versprich mir bloß, dass du kein totales Arschloch wirst, wenn du erst mal da bist.«

»Keine Bange, das wird nicht passieren. Man kann schließlich nicht werden, was man schon ist.«

Sie lachten beide herzhaft und laut. Bullenhumor. Kein Mensch außerhalb der Polizei verstand, was daran lustig sein sollte, aber ohne den Humor wäre der Job noch sehr viel schwerer erträglich.

»Hey, ihr zwei Spaßvögel! Könnt ihr mir erklären, was so witzig ist?«

Manni Köppen, der traditionell am schlechtesten gelaunte Direktionsleiter im ganzen Land. Tom steckte sich eine Kippe an. Warum mussten manche im höheren Dienst so tun, als hätten sie hier draußen noch irgendwas verloren? Es gab so viele gute Leute, die die Arbeit erledigen konnten, und die Chefs gehörten für ihn ins Büro, um sich von genau diesen Leuten erzählen zu lassen, worin diese Arbeit eigentlich bestand. Aber ihn fragte ja niemand.

»Was, zur Hölle, ist so verdammt spaßig, dass ihr euch nicht zusammenreißen könnt? Da liegt ein toter Typ, das wisst ihr, oder?«

»Hallo, Manni. Ja, wissen wir. Und witzig war nur Torben, der hat was von totalen Arschlöchern erzählt.«

Tom konnte es einfach nicht lassen. Er war im Grunde genommen ein wirklich netter Kerl, das sagte jeder; aber bei ausgewiesenen Idioten hatte er sich nie zurückhalten können. Und Köppen war ein Bilderbuch-Idiot, ein völlig überschätzter dazu. Der Teufel sollte Tom holen, wenn er die Chance verstreichen ließe, Köppen in seinen letzten Tagen einen mitzugeben.

Köppen stellte sich breitbeinig vor ihm auf und sah ihn mit unverhohlener Missachtung an. »Mann, was werde ich dich vermissen, Ölprinz. So sehr, dass ich mir ein Foto von dir ins Büro hänge. Direkt über den Mülleimer.«

»Hast schon bessere Witze gemacht«, sagte Tom. Köppen trollte sich, nicht ohne ihm vorher einen dieser »Wir wissen ja beide, wer hier Koch und wer Kellner ist«-Blicke zuzuwerfen, bei denen Tom unweigerlich gähnen musste.

»Also, was kann ich tun?«, fragte er Torben.

»Hier sind wir so weit durch. Du kannst erst mal mit in die Rechtsmedizin fahren, ein bisschen Druck machen. Ich will den heute noch untersucht haben. Arme Sau.«

»Was wissen wir denn über ihn?«

Torben verfiel in die pragmatische Art des Sprechens, die man sich zwangsläufig aneignete, wenn man lange genug Beamter war und wusste, was »Berichtspflichten« bedeutet. »Bülent Bozkurt. Kleinkrimineller, Spitzname ›Schneemann‹. Typischer Abzocker, hat ne Kriminalakte, so dick wie deine Mama.«

Dann wurde er nachdenklicher.

»Ich dachte zuerst, er hätte sich mit dem Falschen angelegt. Aber wie es aussieht, ist er absichtlich tot geprügelt worden. Eine solche Sauerei veranstaltet erstens keiner, nur weil er abgezockt werden soll. Und zweitens wog der Knabe immerhin knapp 100 Kilo und war bestimmt nicht aus Zucker!«

»Ja«, sagte Tom, »da ist was dran. Bei der Vita nicht gerade unwahrscheinlich. Revierkämpfe vielleicht, jemandem schlechtes Koks angedreht oder Ähnliches. Ich sehe jedenfalls zu, dass die in der Rechtsmedizin Gas geben.«

Tom war froh, dass er sich aus dem Staub machen konnte. Er hatte keine Lust auf Köppen, der hier nach wie vor rumlief, und wenn es sowieso nicht viel zu tun gab, konnte er sich seine verbliebenen Tage auch so angenehm wie möglich gestalten. Und die Gerichtsmedizin war immer ein Spaß. Jedenfalls für alle, die keinen nervösen Magen hatten.

Torben hatte schon wieder sein Handy am Ohr, also winkte Tom ihm kurz zu, zündete sich eine weitere Kippe an und ging zurück zu der Leiche, die man gerade zum Transport bereitmachte. Seine Laune war nach wie vor blendend, und die Aussicht darauf, bis zum Wechsel ins LKA noch ein wenig an diesem Mordfall mitzuarbeiten, meißelte ihm ein breites Lächeln ins Gesicht.

Hinter der Absperrung sah er jemanden, dessen Gesicht er kannte. Jeder, der länger als zwei Jahre Polizist in dieser Stadt war, wusste, zu wem es gehörte. Niessen! Der alte Presseschnüffler hatte wieder einmal nicht lange gebraucht, um am Tatort zu sein.

Kein Wunder, wenn jeder Zwölfjährige mit einem Fisher-Price-Walkie-Talkie in der Lage ist, unseren Funk abzuhören, dachte sich Tom.

Niessen tauchte, das war allgemein bekannt, regelmäßig und zielsicher dort auf, wo es wirklich Spannendes zu holen gab. Dann schob er seine schmierige Visage durch die Gegend, stellte scheinbar geschickte Fragen, auf die Toms Ansicht nach nur ein Volltrottel hereinfallen konnte, und benahm sich gern, als wäre er selbst der bessere Polizist. Tom konnte diese Art Pressefritzen nicht ausstehen, und Niessen war ein Prachtexemplar. Allerdings gab der Erfolg ihm recht, denn er war in seinem Bereich eine große Nummer.

Niessen hatte ihn offenbar bemerkt und winkte ihm auffordernd zu. Seltsam, sie waren sich nie direkt begegnet, und Niessen winkte fast so freundlich, als würde er seine Frau vom Flughafen abholen. Tom hatte eigentlich keine Lust, ihren Kontaktstatus zu ändern. Andererseits – wieso nicht? Bisher hatte er es vermieden, Pappnasen wie Niessen zu nahe zu kommen, aber erstens war er quasi auf dem Sprung in seinen neuen Job und würde kaum Gefahr laufen, etwas Falsches zu tun, und zweitens wäre es ihm ein Vergnügen, dem Mann mal ein bisschen von seinem Oberwasser abzulassen.

Und genau das tat er dann auch.

Als er Niessen kurz darauf stehen ließ, der offensichtlich vor Wut schäumte, war er bester Dinge, hielt ein wenig Small Talk mit Anke und machte sich auf den Weg zu der Rostlaube, die er »Dienstwagen« nennen musste, um in die Uniklinik vorzufahren.

Sie hatten Glück, die Leiche konnte tatsächlich sofort untersucht werden. Tom nutzte die Wartezeit, um bei einem kleinen Bäcker gegenüber der Uni zu frühstücken, und fand sich anschließend wie so oft neben einem Obduktionstisch wieder, mit einem Stück Fleisch, das kurz zuvor ein Mensch gewesen war.

Er hatte das schon immer so gesehen, und er hätte auch nicht gewusst, wie jemand mit anderer Einstellung entspannt eine Obduktion beobachten könnte. Was immer an Seele oder vergleichbaren Vorstellungen in unserem Körper weilt, war ganz sicher nicht anwesend, wenn man leblos auf einer Bahre liegt und darauf wartet, aufgeschnitten zu werden. Ein ziemlich beruhigender Gedanke, wenn man wusste, wie dieses Aufschneiden in der Praxis funktioniert. Allein die Geräusche, da war Tom sich sicher, wären dazu geeignet, jede halbwegs zart besaitete Seele auf der Stelle aus dem Körper und winselnd in die nächstbeste Ecke zu verjagen, wo sie sich verkriechen und warten würde, bis endlich das »Weiße Licht« kam.

Nach allem, was Tom aus dem medizinischen Fachchinesisch herausfiltern konnte, fand sich offenbar einiges an dem Toten, was auf stumpfe Gewalteinwirkung hindeutete. Und – so die Ärztin – wem immer Bülent dumm gekommen war, der war entweder völlig in Rage gewesen oder er verstand ziemlich viel vom Kämpfen. Sie war sich sicher, dass die Verletzungen mit bloßen Händen beigebracht worden waren. Es fehlten sämtliche für Schlagstöcke oder andere stumpfe Waffen typischen Begleiterscheinungen.

Die Todesursache sei mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Genickbruch, verursacht von mindestens einem extrem heftigen Schlag in den hinteren Halsbereich, was die Ärztin als »ungewöhnlich« bezeichnete. Andererseits, meinte sie, wären wohl auch ohne diesen Schlag entweder die schweren Kehlkopfprellungen oder die massiven Thoraxverletzungen früher oder später ähnlich unglücklich ausgegangen.

Die Spurenlage war dürftig, aber möglicherweise dennoch brauchbar. Es gab Faserspuren und wohl auch ein bisschen Haut unter den Fingernägeln, und an der Kleidung des Opfers hatte sie das eine oder andere Haar sichergestellt, das man untersuchen konnte. Damit ließe sich arbeiten; vorausgesetzt, es handelte sich tatsächlich um Täterspuren und man fand den passenden Tatverdächtigen zum DNA-Abgleich. Oder, noch besser, die DNA würde bereits einliegen und der entsprechende Dateitreffer direkt zum möglichen Täter führen. Falls nicht, käme man auf diesem Weg vorläufig keinen Schritt weiter.

»Ein Jammer, dass wir nicht im Fernsehen sind«, sagte die Ärztin. Er schmunzelte.

Es war immer schwer gewesen, den Leuten in seinem Umfeld seinen Job zu erklären, denn das Dumme war, dass über keinen Beruf der Welt mehr Unfug in Film und Fernsehen verbreitet wurde als seinen. Selbst Ärzte konnten sich im Vergleich glücklich schätzen, und Tom hätte jederzeit gewettet, dass auch der beste Chirurg, wäre er nur einen Tag lang anstelle eines Polizisten, zugeben müsste, dass »Grey’s Anatomy« um Welten näher an der medizinischen Realität lag als eine beliebige Folge »Tatort«, geschweige denn »CSI irgendwas« an der polizeilichen.

Kriminalfälle, komprimiert auf 90 Minuten, das war eine so selten beknackte Idee, dass es ihn jedes Mal aufs Neue faszinierte, wie gut sie beim Fernsehpublikum funktionierte. Die Realität war, dass man in 90 Minuten nicht einmal einen vernünftigen Einleitungsvermerk schrieb oder eine Anzeige sauber aufnehmen konnte. Und die Realität war außerdem, dass eine Spur am Tatort noch lange nicht dazu führt, dass man seine Täter auf dem Silbertablett serviert bekommt, weil ein allwissendes Computerprogramm die Namen einfach ausspuckt. Sondern, dass sie einem überhaupt nichts bringt, bis man jemanden hat, dem sie zuzuordnen ist. Was Tage dauern kann, Wochen oder sogar Monate – in aller Regel jedenfalls länger als 90 Minuten.

Geschieht also ein Mord, den keiner beobachtet hat, und es gibt niemanden im Nahbereich des Opfers, dem der Mord zuzutrauen wäre, kann es noch so viele Spuren geben: Wenn keiner da ist, zu dem sie führen, dann hat man, oft für sehr, sehr lange Zeit, erst einmal absolut gar nichts. Und Tom hatte das dumpfe Gefühl, dass Bülent Bozkurt einer dieser Mordfälle werden würde.

Er wartete, bis die »Fledders«, wie er die Sektionsassistenten nannte, mit dem Zunähen der Leiche ebenso fertig waren wie mit ihren ewig gleichen, uralten Witzen. Tom hatte Verständnis dafür, dass man total abgestumpft sein oder es schnell werden musste, wenn man einen Job wie diesen machen und trotzdem ein normales Leben führen wollte. Aber er verstand beim besten Willen nicht, wieso die Kerle dachten, erfahrenen Bullen wie ihm immer noch mit ihren »Huch, da habe ich doch das Brötchen auf der Leiche abgelegt! Ach egal, schmeckt sicher trotzdem«-Nummern kommen zu müssen und mehr zu ernten als ein müdes Gähnen.

Als die beiden fertig waren und den Raum verlassen hatten, stellte Tom sich ans Fußende der Leiche und betrachtete den jungen Mann, der einmal Bülent Bozkurt gewesen war, Kleinkrimineller aus Düsseldorf, am Ende seines traurigen Daseins sprichwörtlich zu Brei geschlagen.

Tja, Schneemann. Da hast du dich mit dem Falschen angelegt, dachte er und machte sich auf den Weg ins Büro.

Kapitel 4

Januar 2007

Manchmal hasste Rolf Günther Niessen seinen Job. Ganz besonders in Momenten wie diesen. Das Dumme war nur, dass er als Reporter ziemlich gut war – und ziemlich schlecht in allen anderen Dingen des Lebens. Am schlechtesten war er definitiv darin, die richtigen Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Was hatte er nicht alles verbockt? Sein Studium, jede einzelne Beziehung, seine Freundschaften – und Schlimmeres. Selbst bei wohlwollender Betrachtung musste man feststellen, dass sein Leben ein trauriger Trümmerhaufen war. Aber als Reporter war er eine Legende; seine Kollegen nannten ihn halb ehrfürchtig, halb spöttisch »Commissario«. Jeder von ihnen respektierte Niessen, viele mochten ihn, er war bärbeißig, mürrisch, doch ihn zeichnete eine tiefe Ehrlichkeit aus. Er spielte niemals falsch, das wussten alle, und das kam in der Medienbranche nicht häufig vor.

Wie immer lag Niessen allein im Bett und wälzte sich durch die späte Freitagnacht. Es dämmerte bereits, als er plötzlich hochschreckte. Aus dem Gerät auf seinem Nachttisch – mit dem er schon so lange den Polizeifunk abhörte, dass er aufwachte, wenn das Gebrabbel hektischer wurde – knarzten aufgeregte Männerstimmen.

»Düssel 32 für 01.«

»01 hört.«

»Wir haben einen Toten hier, sieht ganz schön übel aus, gefallen ist der nicht. Wir brauchen einen RTW und die Kripo, Kirchstraße, in der Gasse hinter dem ›Big Jim‹.«

»01 verstanden, Ende.«

Seufzend setzte sich Niessen auf. Er griff nach seinen Jeans, den Stiefeln, seinem Bundeswehrparka und den Kippen. Was macht es für einen Unterschied, dachte er, ob man beschissen träumt oder sich den Albträumen der Realität stellt?

Vielleicht, sinnierte Niessen wenig später, als er in seinem weißen Golf TDI durch Düsseldorf rauschte, hätte er Taxifahrer bleiben sollen. Er fuhr gerne Auto, vor allem nachts, wenn die Straßen leer und die Ampeln grün waren. Die Geschwindigkeit betäubte ihn. Die Heizung aufgedreht, WDR 3 ganz leise, schmatzende Reifen auf regennasser Fahrbahn – es gab unangenehmere Arten, sich in einen geistigen Dämmerzustand zu versetzen.

Aber der größte Vorteil des Jobs als Taxifahrer war gewesen, dass die Geschichten der Kunden damals mit ihnen ausgestiegen waren. Nach zehn Minuten war alles vorbei. Es war oberflächlich, unverbindlich, und es war ihm völlig egal, ob irgendetwas von dem, was während der Fahrt zwischen ihm und seinem Fahrgast gesprochen worden war, tatsächlich wahr war. Hauptsache, es hatte die Zeit verkürzt und ihn unterhalten. Dass Niessen heute Reporter war und nicht mehr Taxi fuhr, war der Zockerei geschuldet. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Es war in den 80ern, da hatte Niessen Poker entdeckt. Damals spielte man Texas Hold’em noch nicht im Internet, sondern bis in den Morgen mit zwielichtigen Typen in verrauchten Hinterzimmern Kölner Bars. Es hatte nicht lange gedauert, da war Niessen pleite und hatte sich bei seinen Mitspielern so viel Geld geliehen, dass seine allgemeine Gelassenheit einer sehr konkreten Verzweiflung wich. Was dadurch befördert wurde, dass ihm ein Lude, den man »den Dicken« nannte, mit einer rechten Geraden die Nase brach.

Also fing Niessen an, den Reportern der Boulevardblätter Tipps zu verkaufen: In welchen Puff war welcher Promi gefahren? Wo gab es die härtesten Drogen? Wer steckte wirklich hinter diesem oder jenem Verbrechen? Seine Milieukontakte waren, immerhin dafür war die Zockerei gut gewesen, ziemlich ausgeprägt: Niessen kannte jeden und wusste alles – und damals in den 80ern, als Köln noch die aufregendste Stadt Deutschlands gewesen war, waren seine Informationen derart wertvoll, dass ihn die »Rheinische Rundschau« schließlich fest anstellte. »Als unsere Spürnase vom Dienst«, hatte der Chefredakteur gesagt, als Niessen ihn nicht zum ersten, aber damit zum letzten Mal in das teuerste Bordell der Stadt chauffierte. Das war nun bald sieben Jahre her.

Niessen parkte in der Nähe des Tatorts, stieg aus, zündete sich eine Zigarette an und sog den beißenden Rauch tief in seine Lunge. Dann, keuchend, röchelnd, für Unbeteiligte nahe dem Erstickungstod, schwor er sich erneut, endlich mit dem Rauchen aufzuhören, und hustete dem Schupo an der Ecke eine Frage entgegen: »Was ’n passiert, Herbert?«

»Mensch, Rolf, pass auf, dass du nicht selber gleich hier liegen bleibst«, antwortete der Streifenpolizist. »Kennste noch Bülent, den Schneemann? Den hat einer weggemacht.«

Niessen sah sich um. Oberbilk, eine der miesesten Ecken Düsseldorfs, ein typisches Bahnhofsviertel mit Pornokinos, Spelunken und genau dem Publikum, das sich nun mal in Pornokinos und Spelunken die Zeit totschlug – und manchmal auch einander. Das »Big Jim« war ein schäbiger Schuppen mit beschlagenen Fenstern, Diebels-Werbung an der Hauswand und einem Aufkleber neben der hölzernen Schwingtür: »Was Krupp in Essen, sind wir im Trinken«. Prost, dachte Niessen.

In der Gasse hinter der Kneipe schien es den guten Bülent erwischt zu haben. Dort wimmelte es jetzt von Bullen, in Zivil und in Uniform. Einige wuselten umher, die Nasen zu Boden gerichtet, die meisten aber standen gelangweilt in der Gegend herum und starrten die Schaulustigen böse an. Die wiederum starrten böse zurück.

Zwei beleibte Beamte mit rosigen Gesichtern klopften Sprüche und brachen dabei immer wieder in wieherndes Gelächter aus. Dass sie hier waren, weil ein Mensch sein Leben gelassen hatte, schien ihrer guten Laune keinen Abbruch zu tun. Niessen steuerte zielsicher auf die Spaßvögel zu. »Morgen, die Herren«, sagte er. »Der Schneemann ist dahingeschmolzen, sagt man.«

»Ja, is’ Tauwetter gerade«, antwortete der ältere der beiden, ein Oberkommissar mit dem obligatorischen Schnauzbart seiner Zunft. »Man könnte sagen, er ist aufgetaut worden.«

Niessen machte ein ungläubiges Gesicht.

»Zu Brei geschlagen hat ihn jemand«, mischte sich der jüngere ein. »Mit bloßen Händen. Der wusste, was er tat, bestimmt ein Profiboxer.«

»Keine Waffe?«, fragte Niessen, der Bülent gekannt hatte. Nicht gut, aber immerhin gut genug, um zu wissen, dass Bülent sich ordentlich zur Wehr setzen konnte, wenn es auf der Straße zur Sache ging.

»Nein, sieht nicht nach einer Waffe aus«, sagte der Schnauzbart. »Wenn du mich fragst, hat ihn jemand zusammengedroschen, und dann ist der Schneemann mit dem Kopf auf die Straße geknallt und Ende. Aber was weiß ich schon? Frag doch den Ölprinzen da drüben.« Er nickte in Richtung eines Beamten in Zivil, der durch die Menge stolzierte, als gehörte ihm die Gegend.

Dieser »Ölprinz« war nicht ungewöhnlich groß, nicht sehr breit, trotzdem war er eine Erscheinung. Er trug die Haare streng zurückgegelt, wie die karrierebewussten Jungs vom Springer-Verlag, einen dunklen Mantel mit hochgestelltem Kragen und feine Budapester, die handgenäht waren und glänzten wie eine Stirnglatze im Licht einer Neonröhre. Nicht dass Niessen handgenähte Schuhe erkennen könnte, aber ihn beeindruckte zumindest der Grad ihrer Sauberkeit, der sich deutlich von dem seiner eigenen ausgelatschten Cowboystiefel unterschied. Jemand, der seine Schuhe so pflegte oder pflegen ließ, war Niessen suspekt. Und hätte er auf diesen ersten Impuls des Widerwillens vertraut, hätte er Distanz zum Ölprinzen gehalten, hätte er ihm nicht zugewunken, wäre das für ihn sehr viel gesünder gewesen. Wahrscheinlich.

»Guten Abend, mein Name ist Niessen, ich arbeite für die Rundschau.« Niessen streckte dem Mann die Hand entgegen, was nicht seine Gewohnheit war. Berührungen mit Fremden versuchte Niessen gern zu vermeiden, aber in diesem Fall war es, als geböte die Aura des Gegenübers eine formvollendete Vorstellung. Der Mann trat seine Zigarette aus und sah ihn an. Dunkle, tiefbraune Augen, die ihn aus ebenso tiefen Höhlen musterten; 21, 22, 23, kein Wort. »Entschuldigung«, Niessen räusperte sich, »dass ich Sie anspreche, mein Name …«

»Ich habe Sie verstanden.« Pause.

»Rolf Günther Niessen. Sie haben letztes Jahr einen Artikel über den Überfall auf die Sparkasse in Mettmann veröffentlicht. Über die Beziehung des Filialleiters zu einer möglichen Täterin. Richtig?«

»Ja.«

»Woher hatten Sie Ihre Informationen, Herr Niessen?«

»Entschuldigung, das kann ich Ihnen …«

»Ja, ich weiß schon, Informantenschutz. Wie praktisch für Sie. Herr Niessen, es hat mich wirklich sehr nicht gefreut.« Der Mann griff seine Hand, die Niessen bereits wieder hatte sinken lassen, quetschte sie schmerzhaft fest, als wolle er ihm absichtlich wehtun, und sagte: »Von Haehling. Mordkommission.« Dann ließ er ihn einfach stehen.

Niessen kochte. Innerlich. Äußerlich merkte ihm niemand groß etwas an, aber in ihm, diesem bärig-tapsigen Kerl, brodelte es. Er hasste Arroganz. Und wenig verletzte ihn so zielsicher, wie herablassend behandelt zu werden.

Das Gefühl, ein Idiot zu sein, hatte sich so tief in seinem Wesen eingegraben, dass es ihn viel Kraft kostete, es zu unterdrücken oder zumindest zu verbergen. Wenn es allerdings jemand aus seiner Verbannung hervorrief, indem er ihn wie einen dummen Jungen behandelte, loderte unwillkürlich Hass in Niessen auf. Er wollte dann vernichten, verletzen, verheeren oder wenigstens schaden. Haehling, dachte er kalt, du Wichser!

Eigentlich wäre Niessen jetzt bald nach Hause gefahren, denn die Nacht von Freitag auf Samstag war traditionell die einzige, in der Zeitungsjournalisten wie er sich entspannten: Samstags gab es keine Zeitung, gearbeitet wurde erst wieder am Sonntag, wenn die Montagsausgabe entstand.

Doch an diesem Morgen, nach dem Zusammentreffen mit diesem von Haehling, blieb Niessen in der Gegend. Er trank Tee in einem Imbiss, einen nach dem anderen, er rauchte, eine nach der anderen, und wartete darauf, dass die Bullen endlich verschwinden würden. Als es hell war, zog Niessen los. Er musste Didi finden.

Dieter »Didi« Peters gehörte das Striplokal »Mirage« an der Berliner Allee, dennoch war er selten dort, seitdem er sich von seiner Frau, die den Laden schmiss, nun ja, entfremdet hatte. Was vor allem damit zu tun hatte, dass Didi es selbst für seine moralisch ziemlich tolerante Moni seit Jahren ein winziges bisschen zu bunt trieb.

Didi wiederum verstand seine nächtlichen Eskapaden mit Frauen, die bei ihm arbeiteten oder alsbald arbeiten würden, vor allem als Dienst am Kunden. Nach einer durchzechten Nacht hatte er Niessen mit sehr ernster Miene und in breitem Ruhrpott-Slang einmal erläutert: »Hömma, Rollo, ich war ja ma Bäcker, da probierse deine Brötchen doch auch. Nich’ datt die innen trocken sind.«

So notorisch Didi sich durch die Stadt vögelte, so neugierig war er auch. Didi wusste alles, wer mit wem, wo, wie – weshalb er für Niessen von unschätzbarem Wert war. Und da Niessen es wiederum ziemlich geschickt verstand, Didis zweitklassige Stripbude als »Top Location« und »absoluten Insidertipp« in der »Rundschau« zu präsentieren, half Didi gerne. Nur war der Gute leider meist schwerer zu finden als die wahre Liebe an einem Tresen in Oberbilk – vor allem in Didis Jagdsaison, also an den Wochenenden. An diesem trüben Samstagmorgen hatte Niessen ausnahmsweise Glück, Didi saß im »Grünen Jäger«. Und er war allein.

»Didi, altes Pferd, wie geht’s dir?« Niessen versuchte den Jovialen und haute dem Hünen seine Hand krachend auf den Rücken der Lederjacke.

Didi rührte sich kaum. »Rollo, hau ab!«

»Was ist los, mein Freund?«

»Die Weiber machen mich fertig.«

»Wem sagt du das, Didi? Wem sagst du das?«

Jetzt blickte Didi auf, sah Niessen mit seinen strahlend blauen Augen an und begann einen Augenblick später dröhnend zu lachen: »Rollo, mal im Ernst, ne. Du hast doch seit Jahren keinen mehr weggesteckt, jedenfalls nich’ gratis. Stimmt’s oder hab ich recht?«

Niessen schaute zur Seite, stark errötend, und wechselte, leicht stotternd, das Thema. Obwohl er sich seit Jahren im Milieu herumtrieb, waren ihm die Anzüglichkeiten, die dort ausgetauscht wurden, noch immer unangenehm. Im Herzen war Niessen eher Romantiker denn Draufgänger, auch wenn er sich anders gab – und mit seinem Stoppelbart und den ausgebeulten Jeans aussah wie der gealterte Rock ’n’ Roller, als der er sich verstand. »Äh, Didi, mal was anderes. Weißt du was über die Sache mit dem Schneemann? Würde mir wirklich sehr helfen.«

»Rollo, du bis’ ne Nervensäge. Ja, vielleicht weiß ich was, aber dieses Ding wird dich was kosten. Nich’ den üblichen Kram.«

»Was willst du denn?«

»Ich will einen Artikel auf Seite eins. Nich’ mehr irgendwo hinten versteckt, sondern ganz vorne, ganz groß: Mirage – die geilste Bühne der Stadt. Oder so. Drunter geht nix.«

Niessen wusste, dass er das niemals, wirklich niemals, durchsetzen könnte. Eher würde sein Chef eine Titelseite ganz ohne Text drucken als dort Didis Schmierlokal zu bewerben. Aber bei Recherchen war alles erlaubt, dachte Niessen, und hörte sich sagen: »Geht klar, Didi, kein Problem. Das kriege ich hin, ja, sicher.« Innerlich schämte er sich sogleich dafür, selbst wenn diese Unwahrheit, gemessen an Didis Maßstäben, eher eine Kleinigkeit war.

Didi jedenfalls setzte sein Bierglas an und leerte es in einem Zug. Dann griff er in seine Tasche. Mit geschlossener Faust zog er etwas heraus und drückte es Niessen in die Hand. »Das habe ich direkt neben dem Schneemann gefunden, und zwar bevor die Schmiere kam. Heißer Scheiß, sag ich dir. Viel Glück, und pass auf dich auf, mein Freund! Die Story könnte ungemütlich werden.« Und weg war Didi.

Niessen sah auf das Ding in seiner Hand. Es war ein Feuerzeug, schwarzes Plastik mit grünem Logo: ein gezackter Stern und drei schwarze Buchstaben in der Mitte – »GdP«. Niessen wusste zwar, was sie bedeuteten, aber er wusste in diesem Moment noch nicht, was sie für ihn bedeuten würden. GdP – Gewerkschaft der Polizei.

Scheiße, dachte Niessen, ein Bulle?

Kapitel 5

März 2010