Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

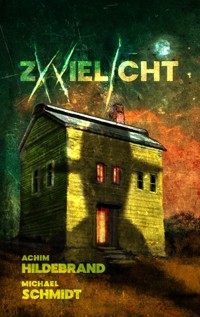

Die 21. Ausgabe des Magazins Zwielicht. Das Titelbild ist wie immer von Björn Ian Craig. Mit Illustrationen von Frank G. Gerigk und Adrian van Schwamen Geschichten: Charline Winter - The Train Have Eyes Uwe Durst - Der kleine Karl William F. Temple - Das Dreieck des Schreckens / The triangle of Terror 1950) Erik Hauser - Das Mädchen von nebenan John Lentzsch - Nacht für Nacht Michael Tillmann - Peepshow Bizarre Maximilian Wust - Die Wasserrutsche Karin Reddemann - Müll Elliot Gish - Die neue Familie / The new family (2023) Glen Sedi - Mach die Tür zu, schließ dich ein, der Sanitäter will herein Martin Ruf - Amberg im Schnee Adrian van Schwamen - Hüter der Schafe Alice Perrin - Arnolds Einbestellung / The Summoning of Arnold (1901) Moritz Boltz - Babel3 Joseph Henry Pearce - Eine unerwartete Reise / An Unexpected Journey (1893) Max P. Becker - Der Schlüsselbund Hume Nisbet - Dämonenfluch / The Demon Spell (1894) Reggie Oliver - Am schrillen Meer / Beside the shrill sea (2002) Herman C. McNeile - Das Auge des Götzen / The Idol's Eye (1930) Algernon Blackwood - Das seltsame Verschwinden eines Baronets / Strange Disappearance of a Baronet (1914) Artikel: Karin Reddemann - Hexenkind Karin Reddemann - Raimis böse Hand und was aus ihr wurde Vincent-Preis und Rein A. Zondergeld-Preis 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 348

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hrsg. Michael Schmidt & Achim Hildebrand

Zwielicht 21

Horrormagazin

Horrormagazin Zwielicht

Band 21

Herausgegeben von Michael Schmidt & Achim Hildebrand

Kontakt: [email protected]

Das Copyright der einzelnen Texte liegt bei den jeweiligen Autorinnen und Autoren

Die Vorworte der Übersetzungen sind vom jeweiligen Übersetzer

Titelbild: Björn Ian Craig

Illustrationen: Frank G. Gerigk (digital) und Adrian van Schwamen (analog)

Lektorat: Lena Marlier, Silke Brandt

Dezember 2024

Inhalt

Vorwort

Geschichten

Charline Winter - The Trains Have Eyes

Uwe Durst - Der kleine Karl

William F. Temple - Das Dreieck des Schreckens

Erik Hauser - Das Mädchen von nebenan

John Lentzsch - Nacht für Nacht

Michael Tillmann – Peepshow Bizarre

Maximilian Wust - Die Wasserrutsche

Karin Reddemann - Müll

Elliott Gish - Die neue Familie

Glen Sedi - Mach die Tür zu, schließ dich ein, der Sanitäter will herein

Martin Ruf - Amberg im Schnee

Adrian van Schwamen - Hüter der Schafe

Alice Perrin - Arnolds Einbestellung

Moritz Boltz - Babel3

Joseph Henry Pearce - Eine unerwartete Reise

Max P. Becker - Der Schlüsselbund

Hume Nisbet - Dämonenfluch

Jo Piccol - Reggie Olivers Schauspiele des Schreckens

Reggie Oliver - Am schrillen Meer

Herman C. McNeile - Das Auge des Götzen

Algernon Blackwood - Das seltsame Verschwinden eines Baronets

Artikel

Karin Reddemann - Das Hexen-mädchen von Pendle Hill

Karin Reddemann - Raimis böse Hand und was aus ihr wurde

Vincent Preis und Rein A. Zondergeld-Preis 2023

Autoreninfos

Vorwort

Horror und unheimliche Phantastik, das ist immer eine Gratwanderung zwischen Tradition und Moderne. Wie oft wurde der Horror schon totgesagt. Geister, Dämonen und übersinnliche Phänomene, und das in der heutigen, aufgeklärten Zeit.

Da haben sich die Prognosen als völlig falsch erwiesen. Geistergeschichten sind aktuell im Trend wie lange schon nicht mehr und es ist kein Ende in Sicht.

Zwielicht gibt es seit 2009 und unser Magazin tritt schon immer dafür ein, Altes und Neues zu kombinieren. Die Illustrationen im vorliegenden Band sind von Frank G. Gerigk, der die modernsten Hilfsmittel dafür verwendet, sowie von Adrian van Schwamen, der sich ganz der Tradition verpflichtet fühlt. Neu und alt, das ist kein Widerspruch, das ist die Vielfalt, die Zwielicht bietet.

So finden sich in dieser einundzwanzigsten Ausgabe Übersetzungen aus den Jahren 1893 bis 1950. Die deutschsprachigen Horrorleser sind Traditionalisten. Aber wir bieten auch zwei Übersetzungen aus den Jahren 2002 und 2023, deutschsprachige Horrorleser sind auch sehr modern und anspruchsvoll. Es gibt keinerlei Einschränkungen und Zwielicht ist der lebende Beweis dafür.

Wir haben auch keine Berührungsängste. In der vorliegenden Ausgabe sind vier Autoren, die bisher noch nicht in unserem Magazin veröffentlicht haben, manche, die zum zweiten oder dritten Mal dabei sind, aber mit Erik Hauser und Karin Reddemann auch feste Größen, die mit ihren Geschichten Zwielicht zu dem gemacht haben, was es ist.

Einzige Konstante sind die Titelbilder von Björn Ian Craig, der diese seit Zwi3licht gestaltet.

Auch thematisch bietet Zwielicht 21 alt und neu. Amberg im Schnee von Martin Ruf spielt in zurückliegenden Zeiten, während Babel 3 von Moritz Boltz mit der Zukunft spielt.

Wir hoffen, eine passende Auswahl getroffen zu haben. Einfach Rückmeldung geben an [email protected]. Wir lieben Lob, brauchen aber auch Kritik, schließlich ist Zwielicht ein Magazin, das es sich auf die Fahne geschrieben hat, sich immer weiterzuentwickeln.

Mit dunklen Grüßen,

Geschichten

Charline Winter - The Trains Have Eyes

„Du solltest vielleicht vorher wissen … meine alten Herrschaften sind manchmal ein bisschen … speziell.“

Alena saß am Steuer ihres Wagens, einem uralten Volvo mit kaputter Klimaanlage, und sah auf einmal so aus, als hielte sie das Ganze für keine gute Idee mehr. Ich lachte. Nicht nur, weil sie zu glauben schien, dass mich das beeindruckte – sie hatte ihre Eltern noch nie alte Herrschaften genannt.

„Sie wohnen hundert Kilometer von jedem vernünftigen Café entfernt“, erwiderte ich trocken. „Würde mich wundern, wenn sie nicht ein bisschen speziell wären.“

Jetzt lachte auch Alena, aber es klang erzwungen. Sie sah mich dabei nicht an, sondern blickte stur geradeaus auf die Landstraße, als würde allein dieser Fokus sie davon abhalten, den Wagen zu wenden und wieder nach Hause zu fahren.

„Hey“, sagte ich und berührte sie sanft am Ellbogen. „Wir müssen auch nicht …“

Energisch schüttelte sie den Kopf.

„Irgendwann müssen wir es tun“, sagte sie mehr zu sich selbst als zu mir.

Ich nickte, lehnte mich zurück und genoss den Fahrtwind, der mir durch das heruntergekurbelte Fenster ins Gesicht wehte. Die Mittagssonne brannte unbarmherzig vom Himmel und ließ den Asphalt vor uns flimmern. Kiefernwälder warfen kurze Schatten auf den Straßenrand und wurden abgelöst von endlosen Kornfeldern, die in der Hitze golden glühten.

Alenas Eltern wussten, dass sie nie einen Schwiegersohn bekommen würden und hatten das laut Alena ganz gut verarbeitet. Aber es war immer noch ein Unterschied, ob man in der Theorie wusste, dass die eigene Tochter lesbisch war oder ob sie tatsächlich eine Freundin mit nach Hause brachte.

„Keine Sorge“, sagte ich und drehte das Radio lauter. „Ich kann so charmant sein, da vergessen sie sofort alle ihre Vorurteile.“

Jetzt lachte Alena wirklich, mit in den Nacken gelegtem Kopf, und mein Herz flatterte wieder wie bei unserer ersten Begegnung.

Als wir das Ortseingangsschild erreichten, drosselte sie das Tempo und stellte das Radio leiser, als sei laute Musik im Angesicht ihres Heimatortes nicht mehr angemessen. Neugierig sah ich aus dem Fenster. Das Dorf sah so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte: Häuser und Ställe reihten sich aneinander, dazwischen eine Feuerwehrstation und eine kleine Kirche im Zentrum.

Alena bog von der Hauptstraße ab und fuhr durch ein geöffnetes Tor in einen Hof hinein. Vor uns erstreckte sich ein großer Garten mit Gemüsebeeten, Rosenbüschen, einem kleinen Teich und zwei Gewächshäusern. Am Rand des Grundstücks standen zwei Gebäude: ein zweistöckiges Wohnhaus mit Balkon, von dessen Fassade die eierschalengelbe Farbe blätterte, daneben ein kleiner Schuppen.

Alena hielt direkt vor dem Haus und wir stiegen aus. Jetzt wurde auch ich langsam nervös. Ich richtete mich so gerade wie möglich auf, als sich die Tür des Hauses öffnete und eine kräftige, große Frau mit hochgesteckten grauen Haaren hinaustrat – Alenas Mutter, das sah ich sofort. Trotz des strengen Zuges um ihren Mund konnte ich Alenas Gesicht in ihrem erkennen. Was sie jedoch am stärksten von Alena unterschied, war die dicke, runde Brille, hinter denen ihre Augen beinahe comichaft wirkten.

Ich machte mich auf eine unangenehme Begrüßung gefasst, aber ihre Lippen verzogen sich zu einem warmen Lächeln und sie schloss Alena in die Arme.

„Mein Mäuschen“, sagte sie sanft, dann ließ sie sie los und sah zu mir hinüber.

„Ein neues Augenpaar!“, rief sie entzückt und schlug freudig in die Hände.

„Mama“, murmelte Alena vorwurfsvoll, aber sie beachtete sie nicht und hielt mir ihre Hand hin, die ich höflich schüttelte.

„Freut mich sehr, ich bin Jennifer. Ich bin Alenas …“

„Neue Freundin“, vervollständigte ihre Mutter vergnügt, „weiß ich doch. Ich bin Gudrun, willkommen in unserem bescheidenen Heim. Dann mal rein mit euch.“

Wir folgten ihr ins Haus, durch eine angenehm kühle Diele in ein Wohnzimmer, das genauso aussah, wie ich es mir vorgestellt hatte: dunkle Eichenholzmöbel, ein Röhrenfernseher, ein Fliesentisch. Auf einem zweiten, größeren Tisch lag eine rot karierte Tischdecke, die sicherlich nur zu feierlichen Anlässen herausgeholt wurde, und darauf stand feines Kaffeegeschirr mit Goldrand. An der Stirnseite saß ein Mann mit ernstem Gesicht und einer Brille, deren Gläser ebenso dick waren wie die von Alenas Mutter.

Er stand auf, schloss Alena in die Arme und fragte: „Na, was hast du uns denn da mitgebracht?“

Ich setzte ein höfliches Lächeln auf und reichte ihm die Hand.

„Ich bin Jennifer, hallo. Ich bin Alenas neue Freundin. Freut mich sehr!“

Er schüttelte meine Hand und sah mich dabei nachdenklich an. Es wäre ein unangenehmer Moment der Stille entstanden, wenn Alenas Mutter nicht mit dem Kuchen hereingekommen wäre.

„Der Boden ist mir heute besonders gut gelungen“, sagte sie vergnügt. „Setzt euch doch!“

Ich setzte mich neben Alena und ließ mir unter gespieltem Widerwillen das größte Stück Kirschtorte auf den Teller hieven. Nach der Begrüßung hatte ich geglaubt, Alenas anfängliche Aussage über ihre Eltern zu verstehen, doch zu meiner Überraschung verlief das Kaffeetrinken so gewöhnlich, wie man es sich nur vorstellen konnte. Alenas Eltern stellten all die Fragen, die man der neuen Freundin des eigenen Kindes stellt: Wie habt ihr euch kennen gelernt? Als was arbeitest du? Was machst du in deiner Freizeit?

Im Gegenzug stellte ich Fragen zum Gemüseanbau, und Alenas Vater erzählte mir stolz, dass er in den letzten zehn Jahren nur zweimal Obst aus dem Supermarkt gekauft hatte – „Alles andere machen wir selbst!“

Kurzum, es gab keinerlei Zwischenfälle, keine unangenehmen Fragen zu unserer Sexualität, für die ich mich bis zum letzten Moment insgeheim wappnete. Nach dem Essen saßen wir noch eine Weile zusammen, dann entschuldigte sich ihr Vater, er habe noch etwas in der Werkstatt zu tun, und wir verabschiedeten uns freundlich.

„Siehst du, das war doch gar nicht so schlimm“, sagte ich zu Alena, als wir wieder im Auto saßen. Ich hatte erwartet, dass sie erleichtert sein würde, aber die Anspannung schien immer noch nicht von ihr abgefallen zu sein. Es war, als hätte sie es geahnt: Als sie den Motor startete, gab er nur ein heiseres Stottern von sich und erstarb. Noch einmal versuchte sie es, aber das Ergebnis war das gleiche. Ein dritter, vierter, fünfter Versuch. Frustriert schlug sie auf das Lenkrad, dann stieg sie aus, öffnete die Motorhaube und verschwand dahinter. Ich konnte nur noch ein gedämpftes Fluchen hören.

Aus dem Augenwinkel sah ich ihren Vater aus der Garage treten; er wischte sich die ölverschmierten Hände an einem schmutzigen Lappen ab und kam auf sie zu.

„Alles in Ordnung?“, fragte er und verschwand neben ihr hinter der geöffneten Motorhaube. „Oh, das sieht ganz nach unserem guten alten Freund, dem Marder aus.“

„Ach scheiße“, rief Alena und knallte die Motorhaube so ruckartig zu, dass ich zusammenzuckte.

„He, Mäuschen, das ist doch gar kein Problem“, beruhigte ihr Vater. „Ich ruf den Albert an, der hat das in null-komma-nichts wieder repariert.“

Alena schnaufte, dann nickte sie.

„Okay.“

„Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Warum geht ihr Mädchen nicht währenddessen ein bisschen spazieren?“

Alena sah ihn an, mit einem so ausdruckslosen Blick, wie ich ihn noch nie an ihr gesehen hatte, dann nickte sie langsam.

„Okay. Wir gehen ein bisschen spazieren“, sagte sie mechanisch, dann nickte sie mir zu.

Ich stieg aus dem Auto und folgte ihr die Auffahrt hinunter bis zur Straße. Als ich mir sicher war, dass wir außer Hörweite ihres Vaters waren, fragte ich: „Was ist los?“

Sie schaute nach rechts und links, als würde die Gefahr bestehen, dass ein Auto durch diese verschlafene Gemeinde fuhr, dann überquerte sie die Straße und sagte erst auf der anderen Seite: „Erkläre ich dir später. Es ist … kompliziert. Mit mir und diesem Ort.“

„Verstehe.“

Ich verstand es zwar nicht wirklich, aber ich verstand den Wink, erst zu Hause wieder nachzufragen.

Alena führte mich über einen Feldweg, im Schatten der Bäume entlang, durch ein kleines Waldstück und erzählte im Plauderton: „Da drüben haben wir immer Verstecken gespielt.“ Sie deutete auf eine kleine Senke, die wegen der vielen Büsche besonders unübersichtlich war. „Ich war immer richtig gut darin, weil ich mich richtig klein machen konnte.“

„Jetzt würde das nicht mehr funktionieren“, nahm ich den Faden dankbar auf, „ich würde dich überall finden.“

Sie lachte und knuffte mich in die Seite. Die angespannte Stimmung war verschwunden und wir verbrachten einige Zeit damit, durch den Wald zu spazieren, während Alena mir von den Hütten erzählte, die die Dorfkinder damals aus Ästen gebaut hatten, und von dem Baum, von dem sie gefallen war und sich den Arm gebrochen hatte. Trotz des Schattens unter den Bäumen klebte mein T-Shirt bald vor Schweiß an meiner Haut, doch ich genoss es, ihr zuzuhören und ihr dabei zuzusehen, wie sie sich durch einen Ort bewegte, mit dem sie auch viele gute Erinnerungen verband.

Am Waldrand ließ Alena sich auf einem umgestürzten Baumstamm nieder und betrachtete das Feld, das vor ihr lag. Ich setzte mich neben sie und folgte ihrem Blick. Mitten auf dem Feld stand etwas, das aussah wie ein verrosteter Güterwaggon.

„Ich dachte, hier gibt’s nicht mal einen Bahnhof?“, fragte ich.

„Gibt es auch nicht“, erwiderte Alena. „Das Ding stand schon dort, als ich noch ganz klein war.“

„Und der Bauer erntet immer drum herum, oder wie?“, witzelte ich.

Alena schwieg.

Ich wartete darauf, dass sie aufstehen und weitergehen würde, aber sie blieb sitzen. Auf einmal wurde mir klar, dass das, was sie so sehr aufwühlte, etwas mit diesem Waggon zu tun haben musste. Die Frage danach lag mir auf der Zunge, aber ich schluckte sie herunter und beobachtete stattdessen einen Menschen, der vom anderen Ende des Feldes in gemächlichem Tempo auf den Waggon zuging und die verrostete Leiter an seiner Seite hinaufkletterte.

„Wer ist das?“, fragte ich.

„Ach, das ist nur Margarete“, erwiderte Alena.

„Und was macht sie da?“

Alena schwieg.

Ich beobachtete, wie Margarete oben angelangte und einen großen Verschluss im Waggon öffnete. Das Quietschen der Scharniere hallte so grauenhaft zu uns hinüber, dass sich die Härchen auf meinen Armen aufstellten. Sie klappte die Öffnung nach hinten und kletterte in den Waggon hinein, dann war sie verschwunden.

Ein leichter Geruch nach Moder und Verwesung wehte zu uns hinüber, gemischt mit etwas anderem, das ich nicht zuordnen konnte.

„Riechst du das auch?“, fragte ich.

„Mh-hm“, machte Alena und starrte gebannt auf den Waggon.

Nach einer Weile tauchte Margarete wieder auf und kletterte heraus, und erneut hallte das grässliche Quietschen über das Feld, als sie die Luke schloss. Langsam stieg sie die Leiter hinunter und kam jetzt direkt auf uns zu. Erst von nahem sah ich, dass sie die gleiche Art von dicker Brille trug wie Alenas Eltern.

„Man muss sie immer schön feucht halten“, sagte sie in Alenas Richtung und schwenkte eine Sprühflasche in der Hand. „Sonst trocknen sie aus.“

Auf einmal schnupperte sie und wandte sich mir zu.

„Sieh an, sieh an, du hast uns etwas mitgebracht.“

Bevor ich reagieren konnte, hatte Alena nach meiner Hand gegriffen und zog mich so schnell auf den Feldweg, dass ich beinahe stolperte. Nur mit Mühe konnte ich mit ihr mithalten, während sie sich von Margarete entfernte, ohne sich umzudrehen. Erst, als der Hof ihrer Eltern in Sichtweite kam, verlangsamte sie ihr Tempo.

„Was ist denn los?“, fragte ich außer Atem.

Sie winkte ab.

„Ach, Margarete war schon komisch drauf, als ich ein Kind war. Ehrlich gesagt fand ich sie immer ein bisschen unheimlich.“

Ich fragte nicht weiter nach und folgte ihr auf den Hof, wo ihr Vater vor ihrem Auto stand und sich nachdenklich den Nacken rieb.

„Eine gute und eine schlechte Nachricht“, sagte er, als wir bei ihm angekommen waren. „Albert kann das Ersatzteil besorgen, aber erst morgen.“

„Und das heißt?“

Zögernd sah er zwischen Alena und mir hin und her.

„Ich fürchte, ihr kommt hier heute nicht mehr weg“, sagte er. „Der Bus fährt nur an Wochentagen. Aber dein Bett steht noch in deinem Zimmer. Ihr könnt hier übernachten.“

Er sah mich durch seine dicken Brillengläser an. Etwas in seinem Blick passte nicht zur Wärme seiner Worte.

Später am Abend saß ich auf dem Bett in Alenas altem Zimmer, das mittlerweile zu einem Gästezimmer umfunktioniert worden war, und sah dem langen Schatten des Kleiderschranks beim Wandern zu. Orangerot schimmerte die Dämmerung durch das schräge Dachfenster hindurch und die Bäume und die wenigen Häuserspitzen verwandelten sich in Silhouetten.

Alena kam gerade aus dem Badezimmer und rubbelte sich mit einem Handtuch die kurzen Locken trocken. Immer noch wirkte sie merkwürdig abwesend.

„Deine Eltern sind echt nett“, sagte ich, um die gedrückte Stimmung aufzuhellen.

Alena lächelte gequält.

„Ja, das sind sie.“

Obwohl das Abendessen aus angenehmen Gesprächen über Nichtigkeiten und einem leckeren Auflauf bestanden hatte, war die Eismauer zwischen Alena und ihren Eltern noch deutlicher spürbar gewesen als am Nachmittag.

„Hör mal, ich bin echt müde“, sagte sie. „Lass uns da zu Hause drüber reden, ja?“

„Klar.“

Ich rutschte an die Wand und hob die Decke, um in dem Bett Platz zu machen, das eigentlich zu klein für uns beide war.

„Ich liebe dich“, murmelte sie gegen meinen Hals, als sie das Licht gelöscht hatte. „Ich möchte, dass du das weißt.“

„Weiß ich doch.“

Sie lachte leise, dann drehte sie sich zur Seite. Von der Hitze des Tages war ich so erschöpft, dass ich sofort einschlief.

Ich war noch nicht ganz im Tiefschlaf versunken, als ich die Stimmen von Alena und ihrer Mutter hörte, gedämpft und weit weg.

„… kann so nicht weitergehen!“

„… Opfer musst du bringen, mein Schatz …“

„… nicht noch eine …“

„Es braucht Augen, um zu sehen, das weißt du doch!“

Der letzte Satz hallte so klar durch den Raum, dass ich glaubte, jetzt würde ich aufwachen und kerzengerade im Bett sitzen. Stattdessen wurde es still und ich glitt tiefer in den Schlaf hinein.

Während ich mir nicht sicher war, ob ich die Stimmen nur geträumt hatte, träumte ich nun tatsächlich. Im Traum sah ich den verrosteten Güterwaggon auf dem Feld, zwischen Ähren, die sich im Wind wiegten. Erst kam es mir vor, als träumte ich nur diesen Nachmittag nach, aber etwas war anders. Eine Spannung wie vor einem Gewitter lag in der Luft, obwohl die Sonne unbarmherzig von einem wolkenlosen Himmel schien. Und ich war allein. Die Bäume der umliegenden Wälder rückten von mir ab, das Feld verzerrte sich in eine schier unendliche Weite.

„Alena?“, rief ich.

Der Ruf kam seltsam hohl aus meinem Mund und verhallte in einem flirrenden Nichts. Für einen Moment herrschte Stille, dann hörte ich es. Ein leises Klopfen drang aus dem Waggon, und als ich mich ihm näherte, hörte ich eine gedämpfte Stimme aus dem rostigen Metallbehälter. Alenas Stimme, schoss es mir durch den Kopf. Ich rannte los. Das Feld zog sich so endlos hin, dass der Waggon nur langsam näher kam, aber ihre Stimme wurde lauter. Sie war dort eingesperrt, im Dunkeln – Alena, die in fensterlosen Räumen immer Panik bekam!

Ich wollte ihr zurufen, dass ich sie dort rausholen würde, dass sie sich keine Sorgen machen müsse, aber das Rennen verbrauchte all meinen Atem. Endlich kam ich am Waggon an und kletterte die rostige Leiter hinauf bis zur Luke. Mit aller Kraft mühte ich mich ab und zog daran, um sie zu öffnen, doch sie bewegte sich nicht. Vielleicht war sie zu schwer, zugerostet oder gar verschlossen.

Ich wollte schon verzweifeln, aber dann nahm ich ein letztes Mal all meine Kräfte zusammen, riss sie mit einem Ruck nach oben und …

… schreckte schweißgebadet hoch. Mein Herz schlug heftig und ich brauchte eine Weile, um mich wieder daran zu erinnern, wo ich mich befand: im Haus von Alenas Eltern, in ihrem ehemaligen Zimmer.

Einen Moment lang saß ich starr im Bett, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Die einzige Lichtquelle war der Mondschein, der durch das Dachfenster fiel und ein Rechteck auf die Bettdecke zeichnete.

Als mein Puls sich etwas beruhigt hatte, sah ich zur Seite. Das Bett war leer. Alena war nicht hier. Ich hielt den Atem an. Bestimmt war sie nur im Badezimmer oder holte sich ein Glas Wasser, versuchte ich mir einzureden, doch auch nachdem einige Zeit vergangen war, regte sich nirgendwo etwas. Keine Schritte, kein Wasserhahn, der aufgedreht wurde, nichts. Langsam stieg ich aus dem Bett, griff nach meinem Handy und schlich nach draußen in den Flur. Etwas hielt mich davon ab, das Licht einzuschalten, also leuchtete ich mir mit meiner Handy-Taschenlampe den Weg die Treppe hinunter. Stufe für Stufe nahm ich, bis ich in der Diele angelangte und einen Blick in Wohnzimmer und Küche werfen konnte. Beide Zimmer waren dunkel und leer. Meine Taschenlampe streifte auch das Schuhregal und ich sah, dass Alenas Sandalen neben meinen Sneakers fehlten. Wieder griff der Traum nach mir; wieder hörte ich Alenas dumpfen Hilfeschrei aus dem Waggon. War sie vielleicht wirklich mitten in der Nacht dorthin gegangen? Hatte sie sich versehentlich darin eingesperrt und kam jetzt nicht mehr allein heraus?

Ehe ich darüber nachdenken konnte, war ich in meine Schuhe geschlüpft und nach draußen getreten. In der Dunkelheit sah die Straße vor dem Hof ganz anders aus und ich brauchte eine Weile, um mich zu orientieren. Es war gespenstisch still, der Mond legte einen silbrigen Schein auf die Bäume und Sträucher und ein leichter Windstoß fuhr durch meine Haare. Trotz seiner Wärme ließ er mich frösteln.

Wir waren eine ganze Weile durch den Wald gelaufen, bis wir zum Feld mit dem einsamen Waggon gelangt waren, aber die Strecke von dort zurück zum Haus war recht kurz gewesen. Während ich noch vor wenigen Augenblicken kaum gewusst hatte, wo rechts und wo links war, fanden meine Füße jetzt den Weg von selbst, überquerten die Straße und bogen in einen Feldweg ein, der im Mondschein beinahe taghell erleuchtet war. Als der Boden unter meinen Füßen knirschte, wunderte sich ein Teil von mir darüber, dass mir die Situation nicht angsteinflößend vorkam, so ganz allein im Dunkeln. Doch mein Verstand war so sehr auf Alena ausgerichtet, dass ich diesen Teil weit in meinen Hinterkopf schob.

Ich rannte nicht, aber ich lief schnell, und schon nach wenigen Minuten erreichte ich das Feld, auf dem der Waggon wie ein Schatten zwischen den Ähren aufragte. Am Feldrand blieb ich stehen und betrachtete ihn für einen Moment. Er wirkte größer als tagsüber und das silbrige Mondlicht verlieh ihm einen kalten Glanz.

Ich schüttelte meine Beunruhigung ab und bahnte mir einen Weg durch die Ähren, bis ich die verrostete Leiter erreichte. Als ich meine Hand auf eine der Sprossen legte, kam es mir so vor, als schob sich mein Traum über die Realität, und wie im Traum kletterte ich nach oben, bis ich die Luke erreicht hatte. Erst, als ich am Griff zog, um sie zu öffnen, wurde mir bewusst, dass ich im Gegensatz zu meinem Traum kein Klopfen und keine Schreie aus dem Inneren gehört hatte. Es brauchte auch nicht viel Kraft, um die Luke zu öffnen; der geringe Widerstand ließ mich beinahe das Gleichgewicht verlieren. Das fürchterliche Quietschen der Scharniere dröhnte in meinen Ohren. Noch dazu schlug mir der entsetzliche Gestank aus dem Inneren entgegen, viel intensiver als am Nachmittag aus der Ferne, sodass ich kurz würgen musste. Ich atmete durch den Mund und starrte nach unten in die Dunkelheit.

„Alena?“, rief ich.

Ich konnte nichts sehen; die Finsternis im Inneren des Waggons war so dicht, dass ich das Gefühl hatte, sie würde mir entgegenwabern. War Alena vor lauter Panik vielleicht ohnmächtig geworden?

Ich schaltete die Taschenlampe meines Handys wieder ein und richtete den Lichtstrahl in die Öffnung. Sofort konnte ich den Inhalt des Waggons sehen, aber es dauerte einen Moment, bis ich ihn begriff. Etwa ein Drittel davon war mit weißen, feucht glänzenden Kugeln gefüllt. Auf alle von ihnen war ein Punkt gemalt, jeweils in blau, grün, grau oder braun, und in der Mitte dieser Punkte befand sich ein weiterer, kleiner schwarzer Punkt. Wie hunderte von Augen starrten diese Kugeln mich an, und ich stieß einen Schrei aus, als ich es begriff: Es waren Augen. Der Güterwaggon war voller Augen.

Ein Schwindel packte mich und vor Schreck stolperte ich einen Schritt nach hinten. Ich hatte vergessen, dass ich noch immer auf der Leiter stand, und hätte ich mich nicht letzter Sekunde mit beiden Händen festgehalten, wäre ich abgerutscht und hätte mir vermutlich das Genick gebrochen.

So schnell ich konnte stieg ich wieder nach unten, zitternd und mit pochendem Herzen. Dabei fiel mir nur am Rande auf, dass der Waggon nicht mehr silbern vom Mondlicht, sondern golden erschien. Als ich endlich festen Boden unter den Füßen hatte, drehte ich mich um – und erstarrte. Eine Menschentraube hatte sich um mich gebildet; das ganze Dorf schien sich hier versammelt zu haben, mit Fackeln in den Händen und düsterem Blick. Entweder hatten sie sich angeschlichen oder ich war so gefangen in meinem Schrecken gewesen, dass ich sie nicht hatte kommen hören.

Eine Rechtfertigung lag mir auf der Zunge, denn mir war klar, dass ich etwas gesehen hatte, das ich nicht hätte sehen sollen.

Aber nur ein nervöses Lachen stieg aus meiner Kehle auf, an dem ich mich beinahe verschluckte.

Die Menschen bildeten in gebührendem Abstand einen Halbkreis um mich; die meisten von ihnen wirkten im Feuerschein der Fackeln alt und grimmig. Aber auch eine Gruppe junger Menschen war anwesend, die mich ebenso düster anblickten. Und da war Alena. Diese jungen Menschen hatten sich hinter Alena versammelt.

Ich holte Luft, um etwas zu sagen, aber es war, als sei nicht meine Kehle zugeschnürt, sondern mein Gehirn. Neben Alena standen ihre Eltern. Etwas war anders an ihnen, etwas zutiefst Beunruhigendes. Die Brillen, realisierte ich. Diese runden, beinahe Comic-artig dicken Brillen waren verschwunden. Stattdessen befand sich an dieser Stelle … nichts. Diese Menschen blickten mich nicht düster an. Sondern aus leeren Augenhöhlen. Niemand von ihnen hatte Augen. Bis auf Alena.

Ich schrie auf und spürte, wie meine Beine unter mir nachgaben, aber Alena trat blitzschnell auf mich zu und packte mich am Arm.

„Es tut mir leid“, raunte sie mir zu, „aber es muss so sein.“

„Was …“, brachte ich heraus, da trat eine Gestalt aus der Menge hervor, deren Körperhaltung mir vage bekannt vorkam. Es war Margarete. Ohne Brille und Augen erschien ihr Gesicht noch älter. In der Hand hielt sie ein silbern glänzendes Gerät, das an einen Pürierstab erinnerte.

„Es muss sehen“, sagte sie feierlich, „und dafür braucht es Augen. Wenn es nicht mehr sehen kann, wie soll es uns dann vor Unheil bewahren?“

Alena drückte meine linke Schulter nach unten. Kraftlos sank ich auf die Knie, unfähig, mich gegen das absurde Ritual zu wehren, in das ich hineingeraten war. Margarete trat auf mich zu, den Pürierstab verheißungsvoll in der Hand.

„Keine Sorge“, flüsterte Alena mir zu. „Viele glauben, das tut höllisch weh, aber das stimmt gar nicht. Es ziept nur ein bisschen.“

„W… Wa…“

Und auf einmal wurde mir alles schlagartig klar. Die merkwürdige Begrüßung von Alenas Eltern, der Streit, den ich im Halbschlaf mitgehört hatte, der Waggon voller Augen …

Sie brauchten mehr davon. Und Alena hatte mich mitgebracht, damit sie meine nehmen konnten.

Margarete drückte einen Knopf an dem Gerät und eine Klinge begann darin zu surren. Mir wurde schlecht. Adrenalin schoss durch meinen Körper und meine Instinkte übernahmen. Mit einem Ruck sprang ich auf, stieß Alena hart zur Seite und rannte. Ich rannte über das Feld und in den Wald hinein, stolperte, rappelte mich wieder auf und rannte weiter. Das Rennen fühlte sich beinahe schwerelos an. Ich musste träumen, es gab keine andere Erklärung. Aber ich wachte nicht auf. Ich rannte immer weiter, bis das Seitenstechen so heftig wurde, dass ich kaum Luft bekam. Endlich blieb ich stehen und drehte mich zum ersten Mal um, völlig außer Atem. Ich war mitten im Wald, der Mond tauchte die dürren Stämme der Kiefern in ein silbriges Licht. Nirgendwo war Fackelschein zu sehen.

Ich hielt mir die Seiten und atmete tief durch, dann ging ich langsam weiter. Nach einer Weile wurde mir klar, dass ich mich hoffnungslos verlaufen hatte. Tränen stiegen mir in die Augen und die Panik wollte mich erneut packen, aber ich zwang mich zum Weitergehen. Mein Handy musste ich am Waggon fallen lassen haben. Ich war ganz allein.

Ich biss die Zähne zusammen und wünschte mir, dass ich aufwachen würde, aber ich lief nur immer weiter. Als ich schon dachte, das alles würde überhaupt kein Ende mehr finden, sah ich einen hellen Streifen am Horizont. Die Morgendämmerung. Ich atmete auf.

Bald war es hell genug, um die Welt um mich herum wieder in Farbe zu sehen und ich konnte erkennen, dass ich auf eine Straße zulief. Vor Erleichterung musste ich beinahe wieder weinen. Die Straße war leer, aber ich folgte ihrem Verlauf voller Hoffnung, irgendwann endlich einem normalen Menschen zu begegnen, der mich hier rausholen konnte.

Nach einer Weile sah ich das Schild. Noch nie hatte ich mich so sehr über ein einfaches Haltestellenschild gefreut. Ich stellte mich daneben und stützte meine Hände auf die Oberschenkel. Erst jetzt machte sich die Erschöpfung bemerkbar, die schwer in allen meinen Muskeln lag. Ich versuchte, regelmäßig zu atmen und mich zu sammeln. Ich war entkommen. Alles war gut.

Ein Motorengeräusch ließ mich aufblicken. Wieder konnte ich mein Glück kaum fassen: Es kam tatsächlich ein Bus auf mich zu. Er hielt direkt neben mir. Und die Türen öffneten sich.

Hektisch stürzte ich hinein und klammerte mich an der erstbesten Haltestange fest, als würde mich sonst etwas Furchtbares wieder nach draußen zerren. Erst als die Türen sich mit einem Zischen schlossen und der Bus anfuhr, fiel mir auf, dass keine anderen Fahrgäste darin saßen.

Der Bus fährt nur an Wochentagen, hallten die Worte von Alenas Vater in meinem Kopf wider. Heute war Sonntag.

Ich sah auf und traf im Rückspiegel den Blick des Busfahrers, der mich durch eine dicke, runde Brille reglos ansah.

Uwe Durst - Der kleine Karl

„Hast du das gehört?“, fragte Trapp. „Jemand hat nach dir gerufen, Adelheid.“

„Das ist nur das Wetter“, antwortete seine Frau und setzte ihr Glas an die Lippen.

Das Haus stand am Wald. Er war von Geräuschen erfüllt, der Wind trug sie herbei.

„Ich könnte schwören, dass ich eine Stimme gehört habe“, versicherte Trapp. „Was, wenn es der kleine Karl ist?“

„Warum sollte er nach mir rufen? Bin ich seine Mutter?“

Das halbe Dorf hatte sich auf die Suche nach dem Jungen gemacht, aber der Wald war dicht, man hatte ihn nicht finden können.

„Das Wetter kommt näher“, stellte Trapp fest, „und im Haus herrscht ein übler Geruch. Ein böses Zeichen.“

„Ich rieche nichts.“

„Dieser süße Gestank!“

„Wahrscheinlich irgendein Tier, das auf dem Dachboden verreckt ist.“

„Vielleicht. Vielleicht, dass es nur ein Tier auf dem Dachboden ist.“

„Was sonst? Glaubst du, du wirst da oben Karls Leiche finden?“, erkundigte sich seine Frau.

„Sag nicht sowas. Nicht in einer solchen Nacht.“

Die schwarze Luft umflog das Haus, sie sang im Kamin.

Trapp lauschte.

„Bist du im Wald gewesen?“, fragte er.

„Warum?“

„Dein Kleid ist voller Harz.“

„Ja, ich war dort.“

„Hast du nach Karl gesucht?“.

„Nein“, versetzte Adelheid und lachte. „Ich hab mich mit dem Teufel getroffen.“

„Es ist nicht die Zeit für Scherze“, warnte Trapp.

„Du glaubst mir nicht?“

Die Mundwinkel huschten zu den Ohren, die sie nahezu berührten, der Rotwein glänzte in Adelheids Augen.

„Ich habe ihm Karls Seele gebracht. Sie hat dem Leibhaftigen wohlgeschmeckt, und er hat mich seine schönste Hexe genannt.“

Sie warf den Kopf in den Nacken.

„Lass dich nicht täuschen“, riet Adelheid und zerrte an ihrer Wange. „Das Menschenfleisch ist nicht mehr als ein Gewand.“

Sie füllte ihr Weinglas erneut, während sich Trapp sehr nah ans Fenster stellte.

Die Luft wühlte in den schwarzen Kronen. Die Bäume tobten wie Ungeheuer.

„Dieser Gestank!“

Adelheid trank ihr Glas leer. Sie leckte sich über die Lippen, und ein rosiger Schimmer färbte ihre Wangen.

„Letzten Sonntag war ich allein. Ich sitze auf der Veranda, der Junge rennt am Haus vorbei. ‚He, Karl‘, ruf ich. ‚Magst du eine Limonade haben?‘“

Ihre Zunge war berauscht.

Jetzt kann‘s nicht mehr lange dauern. Das Wetter ist bald hier, glaubte Trapp.

Die Ungeheuer gestikulierten und sprangen übereinander.

„Er ist schüchtern, er weiß nicht recht, ob er ja sagen darf, aber ich locke ihn herbei und streichle ihm über den Kopf. Das braune Haar ist weich. ‚Komm rein‘, sage ich und führe ihn in die Küche. Ich stelle ihm ein Glas auf den Tisch, er nimmt Platz, aber von hinten werfe ich ihm unversehens ein Seil um den Hals. Er kämpft tapfer, doch was will ein kleiner Junge ausrichten gegen ein festes Seil?“

„Wir müssen das Licht abschalten“, fürchtete der Gatte. „Elektrisches Licht zieht Blitze an.“

In der Ferne rollte das Wetter über den Himmel.

„Geh auf den Dachboden, wenn du mir nicht glaubst“, forderte Adelheid. „Wirst schon sehen.“

Sie ließ sich gegen die Rückenlehne des Sofas fallen und blickte zur Zimmerdecke empor, wo sich Schmeißfliegen vor dem Wetter verbargen, schwarze Punkte am Plafond.

„Ich schneid ihm in den Hals, wo das Seelchen sitzt, und stecke es in einen Sack, wie eine Katze, die man ertränken will. Die Küche ist voller Blut, ich wische es auf. Aber wenn du genau hinsiehst, wirst du hier und da noch Spritzer entdecken. Auch mein Kleid ist mit Blut beschmutzt, ich reinige es mit Gallseife und kaltem Wasser.“

„Halt' den Mund!“, ruft Trapp, der die Reden seiner betrunkenen Frau nicht mehr hören will.

Er drückt den Lichtschalter, und die Nacht springt ins Zimmer. Die Gattin setzt die Flasche an den Mund, Trapp hört ein leises Gluckern.

„Er ist kein hässlicher Krüppel, wie der Pfaffe sagt“, erzählt Adelheid, „sondern ein hübscher junger Mann, hat weder Pferdefuß noch Schweif. Und ich lasse das Menschenfleisch wie einen Mantel von mir gleiten. Am Nacken hat es einen Knopf.“

Sie kichert in der Dunkelheit.

Wieder ertönt eine Stimme, die nach der Gattin ruft.

„Das ist der Leichnam“, erklärt Adelheid. „Er will begraben werden.“

Ein Blitzschein dringt sekundenlang ins Zimmer. Adelheid lacht und trinkt gleichzeitig, ihr Kleid ist mit Wein befleckt.

William F. Temple - Das Dreieck des Schreckens

Ich gebe zu – die fortlaufende Lektüre eines durchgeknallten Magazins wie „Fantastic Adventures“ ist unterm Strich amüsanter als die der legendären Zeitschrift „Weird Tales“.

Während man in „Fantastic Adventures“ wirklich nicht weiß, was als nächstes um die Ecke biegt, intelligente Termiten, neurotische Aliens oder eine fiese lebende Wandfarbe, ist das Arsenal des Schreckens in „Weird Tales“ doch ... na sagen wir mal: gediegen, aber überschaubar, vor allem in den späteren Jahrgängen. Doch es gibt bemerkenswerte Ausnahmen. Die folgende Geschichte beginnt, obwohl atmosphärisch dicht, recht konventionell, biegt dann aber in eine völlig unerwartete Richtung ab und präsentiert nicht nur eine gute Pointe, sondern gleich noch eine originelle Lösung für sämtliche paranormalen Vorgänge überhaupt …

William F. Temple war Brite und betätigte sich gern auch auf dem amerikanischen Markt. Diese rare Erzählung ist nicht zu verwechseln mit seiner berühmtesten Novelle „Das vierseitige Dreieck“, die 1953 auch verfilmt wurde. Dort geht es allerdings eher um moralische als um geometrische Probleme ...

1.

Ich hatte an diesem Tag fast dreitausend Wörter geschrieben und im Rausch meiner Selbstzufriedenheit gestand ich mir ein, dass das Leben in ländlicher Abgeschiedenheit doch etwas für sich hatte.

In Bloomsbury kannten mich und meine Adresse viel zu viele Leute. Sie „schauten einfach so vorbei“, zu jeder Tages-und Nachtzeit, und nahmen keinerlei Rücksicht auf meine Arbeit. Sie gingen davon aus, dass ein Schriftsteller ohnehin nie arbeitete; seine Geschichten waren Dinge, die er einfach so in den seltsamsten Augenblicken hin und wieder mal aufs Papier brachte, ohne groß darüber nachzudenken. Etwa so, wie man Briefe schreibt.

Nach einer Reihe von Nächten mit wenig Schlaf, in denen ich versuchte, etwas von der Zeit zurückzugewinnen, die mir tagsüber gestohlen worden war, machte ich mich auf den Weg, weg von London und diesen Aufmerksamkeits-Vampiren, die sich meine Freunde nannten. Ich sorgte dafür, dass keiner von ihnen – außer Spencer – meine Adresse erfuhr, bis ich wieder bereit für sie war. Mit anderen Worten: Wenn ich meinen Roman beendet hatte.

Spencer war kein Problem und hielt dicht. Denn er hatte keinen meiner anderen Freunde je zu Gesicht bekommen. Sie mieden ihn, weil er ... tja, seltsam war. Exzentrisch. In seinem muffigen Wohn-und Schlafzimmer am Mecklenburgh Square lebte er in seiner eigenen Welt. Diese Seltsamkeit lag sofort spürbar in der Luft, sobald man sein Zimmer betrat, und sie wurde durch seine Anwesenheit noch verstärkt.

Er war ziemlich rundlich – warum, weiß ich nicht, denn ich habe ihn nie etwas essen sehen – und ich glaube, auch älter, als er aussah. Er sah aus wie Anfang sechzig. Es war recht schwierig, ein Gespräch mit ihm zu führen. Man hatte das Gefühl, dass er die ganze Zeit mit seinen Gedanken ganz woanders war und sich nur zeitweise daran erinnerte, dass man existierte.

Und das meiste, was er sagte, war kryptisch. Absichtlich kryptisch. Er hatte einen verschlagenen Verstand, der es liebte, Rätsel aufzugeben und einen zu verwirren. Oft habe ich ihn ermahnt: „Um Himmels willen, Spencer, red doch klar und vernünftig! Selbst mein Einkommensteuerbescheid ist besser zu verstehen als du.“

Aber wenn man ihn dann verstanden hatte, war es die Mühe immer wert. Er barg mehr seltsames Wissen in seinem Kopf, als Ripley sich erträumt hatte, als er damit begann, Enzyklopädien herauszugeben. Und er war voller überraschender kleiner Details, die mich oft ausrufen ließen: „Was für eine Story-Idee …!“

Auf diese Weise habe ich mit Spencer eine Menge Geld verdient. Vielleicht betrachtete ich ihn auch deshalb als meinen besten Freund.

Das eigentliche Grund, aus dem ich beschloss, auch in meinem einsamen Häuschen zwischen Stechginster und Kiefern in Surrey mit ihm in Kontakt zu bleiben, war die Tatsache, dass sich mein Roman mit mittelalterlicher Hexerei befasste und ich Schwierigkeiten bei ein oder zwei Kapiteln erwartete. Möglicherweise würde ich Spencers Wissensschatz über solche Dinge brauchen. Außerdem besaß er die beste Bibliothek mit Büchern über Okkultismus, die mir je untergekommen war. Das erste Mal war ich ihm bei einer früheren Suche nach Informationen über abgelegene Orte begegnet.

Aber ich wollte von dem Abend erzählen, als ich allein über die Heide von Surrey wanderte und mit der Arbeit des Tages sehr zufrieden war.

Es war ein Abend im Hochsommer, die Atmosphäre war schwül und still, und der Sonnenuntergang ließ sie wärmer und drückender erscheinen als in der Mittagshitze.

Die Luft war eine dicke, fast flüssige Substanz, aus der die Lungen nur schwer Sauerstoff ziehen konnten; fast so dick wie das Blut, das in meinen Schläfen pumpte und den Kopf heftig pochen ließ. Kopfschmerz-Wetter! Man sehnte sich nach einem Sturm, der die Spannung auflösen würde.

Irgendwann in dieser Nacht würde es ein Gewitter geben, denn am Horizont flackerte und wetterleuchtete es, und die Blitze und gaben lautlos seltsame Einblicke in ein unerwartetes Wolkenland, das dort draußen in der Dunkelheit lag.

Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber diese seltsamen, angespannten Sommerabende regen meine Fantasie mehr an als die kühlen Herbst-und Winternächte, die die romantischen Gothic-Autoren so lieben.

Keats beginnt ein Poem mit den Worten „In einer trostlosen Dezembernacht ...“. Poes Ulalume wird in einer „Nacht im einsamen Oktober“ zu ihrem Grab im „von Ghulen heimgesuchten Wald von Weir“ getragen. Und was den „Raben“ desselben Dichters betrifft, der „Nimmermehr!“ rief, dort heißt es - „Ah, ich erinnere mich genau / an jenen trostlosen Dezember ...“.

Nein, der Winter war lediglich physisch unangenehm. Eine heiße Gewitternacht wie diese schürte meine geistige Ruhelosigkeit. Unbehaglich spürte ich die unmittelbare Nähe von – irgendetwas. Ich spürte, wie sich die elektrische Ladung langsam, aber unerbittlich in der Luft um mich herum aufbaute und etwas Unbekanntes, etwas Dunkles und Feindseliges formte, das sowohl an Kraft zunahm als auch an dem Bewusstsein, dass es diese Kraft besaß, und mit dämonischer Anspannung auf die Stunde seiner Entfesselung wartete.

Verdammt, dachte ich, ich habe zu viel über diese Dinge nachgedacht. Das war wirklich der letzte Roman, den ich über das Okkulte schreiben würde. Das Problem bei einer solchen Beschäftigung ist, dass die Geschichte für einen selbst real wird, während man sie schreibt, und man dazu neigt, sich Hexenmeister und Werwölfe als Dinge vorzustellen, die man in einem unglücklichen Moment in einer dunklen Ecke des Kohlenkellers finden könnte. Vor allem, wenn man absichtlich in die Einsamkeit geflüchtet ist, um sich in sein Buch zu vertiefen.

Der Feuer meines Selbstbewusstseins war nun irgendwo zwischen diesen ungesunden Gedanken erstickt worden. Und ich war zu weit hinausspaziert und übermüdet. Der Zufluchtsort meiner Hütte schien mir plötzlich sehr begehrenswert, und ich zwang meine schweren Füße, ihr schleppendes Tempo zu beschleunigen.

Da war wieder der Kiefernwald, der sich wie ein Fleck tiefschwarzer Tusche vor der Nacht abhob. Hundert Meter weiter lag die Hütte, aber trotz meiner Ungeduld waren es die langsamsten hundert Meter, die ich in dieser einbrechenden Nacht zurücklegte. Selbst Charon, der Führer der Toten in der Unterwelt, wäre in dieser Finsternis über irgendetwas im Wald gestolpert. Das ferne Flackern der Blitze drang hier nicht durch.

Ich musste mich buchstäblich den Weg entlangtasten.

Dann hielt ich plötzlich überrascht inne, meine Hand auf dem Stamm einer Kiefer. Irgendwo vor mir schimmerte ein schwacher Lichtfleck – grünes Licht!

Während ich es beobachtete, bewegte es sich mit schrecklicher, bedächtiger Langsamkeit hin und her. Dann stand es still, und als ich es genauer betrachtete, entdeckte ich ein schwarzes Kreuz, das es sozusagen durchzog. Plötzlich verschwand das Licht und hinterließ bei mir die Erkenntnis, dass das schwarze Kreuz die Silhouette des Fensterkreuzes meines Häuschens gewesen war.

Jemand – oder etwas – befand sich in der Hütte. Mein Herz begann wie ein Zweitaktmotor zu rattern.

Dann kam bei mir die menschliche Angewohnheit, unerklärliche Dinge zu rationalisieren, zum Vorschein. Es war ein Glühwürmchen oder ein Irrlicht aus Sumpfgas aus dem Teich unweit der Hütte gewesen. Oder – bei diesem Wetter entstanden doch diese Lichtbälle aus Kugelblitzen, die manchmal aus Kaminen herabfallen und in Räumen herumschweben. Oder vielleicht war dort ein Landstreicher auf der Suche nach einem Bett oder nach Geld für ein Bett. Aber – mit grünem Licht?

Ich wartete eine Weile, aber das Phänomen kehrte nicht zurück. Ich hoffte, dass es, was auch immer es war, verschwunden war. Dann tastete ich mich die letzten Meter bis zur Tür vor und ging hinein.

In der Dunkelheit zündete ich ein Streichholz an und überblickte den Raum bei schwachem Licht. Die Worte „Ist jemand da?“ blieben mir in der Kehle stecken, denn es war offensichtlich, dass niemand da war.

Ich hielt die Flamme an die Öllampe, und der Raum wurde hell und freundlich; die Regale voller Bücher, die noch in ihren originalen farbigen Schutzumschlägen steckten, erfreuten mein Auge, wie es der Anblick von Büchern immer tat, und das Modell-Segelschiff, die Vase mit den Ringelblumen und die glänzenden Zinnkrüge waren sämtlich vertraute und beruhigende Dinge.

Dennoch schenkte ich mir einen Scotch mit Soda ein, bevor ich mich in den Sessel am Kamin setzte, um die tausenden Wörter, die ich an diesem Tag gekritzelt hatte, noch einmal durchzusehen und zu verbessern.