9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

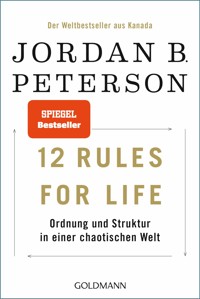

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Wie erfülltes, freies Leben gelingen kann? Erst einmal Ordnung schaffen im eigenen Haus, empfiehlt der kanadische Psychologieprofessor und Bestsellerautor

Wie können wir in der modernen Welt überleben? Bestsellerautor Jordan B. Peterson beantwortet diese Frage humorvoll, überraschend und informativ. Er erklärt, warum wir Kinder beim Skateboarden alleine lassen sollten, welches grausame Schicksal diejenigen ereilt, die alles allzu schnell kritisieren, und warum wir Katzen, die wir auf der Straße antreffen, immer streicheln sollten.

Doch was bitte erklärt uns das Nervensystem eines Hummers über unsere Erfolgschancen im Leben? Dr. Peterson diskutiert Begriffe wie Disziplin, Freiheit, Abenteuer und Verantwortung und kondensiert Wahrheit und Weisheit der Welt in zwölf praktischen Lebensregeln. Zwölf Maximen, die in unserer zunehmend komplexen Welt Orientierung und Halt bieten und zum Weiterdenken anregen mögen, zum Beispiel:

• Räum erst einmal dein Zimmer auf, bevor du die Welt kritisierst.

• Sag die Wahrheit – oder lüge zumindest nicht.

• Vergleiche dich mit dem, der du gestern warst, nicht mit irgendwem von heute.

Der Weltbestseller »12 Rules for Life« wurde in über 45 Sprachen übersetzt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 770

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Buch

Weitere Informationen zu Jordan B. Peterson finden Sie am Ende des Buches.

Jordan B. Peterson

12 RULES FOR LIFE

Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt

Aus dem Englischenvon Marcus Ingendaay und Michael Müller

Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel

»12 Rules For Life: An Antidote to Chaos«

bei Penguin Random House Canada, Toronto.

Bis Kapitel 6 übersetzte Marcus Ingendaay, ab Kapitel 7 bis Ende übersetzte Michael Müller.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Vollständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe August 2019

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018

by Wilhelm Goldmann Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Copyright © 2018 Dr. Jordan B. Peterson by arrangement with CookeMcDermit Agency, The Cooke Agency International, and Agentur Liepman. Originally published in English by Random House Canada.

Vorwort: © 2018 Norman Doidge

Originalverlag: Random House Canada

Covergestaltung: UNO Werbeagentur München

nach einer Gestaltung von Lisa Jager

Redaktion: Regina Carstensen

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-25817-7V004

www.goldmann-verlag.de

Inhalt

Vorwort Von Norman Doidge

Ouvertüre

Regel 1 Steh aufrecht und mach die Schultern breit

Regel 2 Betrachte dich als jemanden, dem du helfen musst

Regel 3 Freunde dich mit Menschen an, die es gut mit dir meinen

Regel 4 Vergleiche dich mit dem, der du gestern warst, nicht mit irgendwem von heute

Regel 5 Lass nicht zu, dass deine Kinder etwas tun, das sie dir unsympathisch macht

Regel 6 Räum erst einmal dein Zimmer auf, ehe du die Welt kritisierst

Regel 7 Strebe nach dem, was sinnvoll ist (nicht nach dem, was vorteilhaft ist)

Regel 8 Sag die Wahrheit – oder lüge zumindest nicht

Regel 9 Gehe davon aus, dass die Person, mit der du sprichst, etwas weiß, was du nicht weißt

Regel 10 Sei präzise in deiner Ausdrucksweise

Regel 11 Störe nicht deine Kinder beim Skateboard fahren

Regel 12 Läuft dir eine Katze über den Weg, dann streichle sie

Coda Was soll ich mit meinem neu entdeckten Leuchtkugelschreiber machen?

Dank

Anmerkungen

Vorwort Von Norman Doidge

Regeln? Noch mehr Regeln? Im Ernst? Ist das Leben nicht kompliziert und reglementiert genug? Brauchen wir obendrein abstrakte Statuten, die nicht einmal unsere persönliche Lebenssituation berücksichtigen? Wenn wir von einer neuronalen Plastizität des menschlichen Gehirns ausgehen, wonach jedes Gehirn durch unterschiedliche Erfahrungen ganz unterschiedlich geprägt wird, dann kann eigentlich niemand erwarten, dass ein paar allgemeine Verhaltensregeln wesentlich weiterhelfen.

Im Übrigen ist der Mensch nicht unbedingt versessen auf Regeln, das war schon in der Bibel so. Als Moses nach längerer Abwesenheit vom Berg Sinai herabsteigt, im Gepäck die Steintafeln mit den Zehn Geboten, muss er feststellen, dass die Kinder Israels wilde Orgien feiern. Vierhundert Jahre lang waren sie Sklaven des Pharaos und seinem Regiment unterworfen. Moses’ erste Maßnahme bestand deshalb darin, sie vierzig Jahre lang durch die Wüste zu scheuchen, nur um ihnen die Sklavenmentalität auszutreiben. Endlich sind sie frei, aber die Freiheit schlägt um in Kontrollverlust. Man darf annehmen, dass der berühmte Tanz um das Goldene Kalb mit allerlei sexuellen Ausschweifungen einherging.

»Alle mal herhören«, sagt Moses zu ihnen. »Ich habe eine gute Nachricht … aber auch eine schlechte. Welche wollt ihr zuerst?«

»Die gute«, erwiderten die Hedonisten.

»Okay, die gute Nachricht ist: Ich habe ihn von fünfzehn Geboten auf zehn runtergehandelt!«

»Halleluja!«, freut sich das widerspenstige Volk. »Und die schlechte?«

»Ehebruch ist immer noch verboten.«

Unsere Einstellung gegenüber Regeln ist ambivalent. Regeln ja, aber bitte nicht zu viele, selbst wenn wir wissen, dass sie uns eigentlich guttun. Es hängt vom Temperament ab, doch zielbewusste Individualisten empfinden Regeln schnell als Zwang, der unsere Tatkraft blockiert und uns quasi unterstellt, wir könnten kein selbstbestimmtes Leben führen. Warum sollten wir uns nach fremden Regeln beurteilen, sprich richten lassen?

Denn genau das werden wir. Wir werden gerichtet. Immerhin gab Gott dem Moses nicht zehn unverbindliche Vorschläge, sondern die Zehn Gebote. Als freier Mensch könnte ich jetzt in einer ersten Reaktion deren Rechtmäßigkeit bestreiten. Niemand, auch Gott nicht, schreibt mir vor, was ich zu tun und lassen habe, und sei es noch so gut für mich. Doch die Geschichte vom Goldenen Kalb demonstriert eben auch, wie schnell wir ohne Regeln zu Sklaven unserer Triebe werden, was am Ende alles andere als befreiend sein dürfte.

Und noch etwas zeigt die Geschichte aus biblischer Zeit. Ganz auf uns selbst gestellt, ohne Führung, werden auch unsere Ziele schnell seicht, und wir vergöttern Eigenschaften, die eigentlich unter unserer Würde sind – hier dargestellt als künstliches Tier, das nur unsere Tierinstinkte zum Vorschein bringt. Die alte jüdische Geschichte lässt keinen Zweifel daran, dass ein ziviles Miteinander nicht denkbar ist ohne Regeln und die Orientierung an übergeordneten Grundsätzen.

Ein hübscher Zug der Bibelgeschichte besteht darin, dass die Regeln nicht nur bloß aufgelistet werden, wie es ein irdischer Gesetzgeber tun würde. Vielmehr sind sie eingebettet in eine dramatische Story, aus der hervorgeht, warum wir Regeln brauchen – was Verständnis und Akzeptanz des Ganzen sicher erhöht. Ganz ähnlich verfährt Professor Peterson in diesem Buch. Auch er präsentiert uns nicht irgendwelche Maximen, sondern er erzählt Geschichten dazu, die sein profundes Wissen aus zahlreichen anderen Fachgebieten einbeziehen und seine zentrale These belegen: Die besten Regeln schränken uns in unseren Möglichkeiten überhaupt nicht ein, sondern sorgen gerade dafür, dass wir Ziele auch erreichen und insgesamt ein erfüllteres, freieres Leben führen können.

Ich begegnete Jordan Peterson erstmals am 12. September 2004 im Haus von Freunden, dem Fernsehproduzenten Wodek Szemberg und der Internistin Estera Bekier. Es war Wodeks Geburtstagsparty. Wodek und Estera haben polnische Wurzeln und sind noch im sowjetischen Machtbereich aufgewachsen, wo viele Themen einfach tabu waren. Wer dort gesellschaftliche Gegebenheiten (erst recht das sozialistische System) infrage stellte oder neue philosophische Ideen offen diskutierte, handelte sich schnell Ärger ein.

Die Erfahrung wirkte selbst hier in Kanada nach. Ihr Haus war ein Tummelplatz der freien, ungezwungenen Rede. Auf ihren mondänen Festen konnte jeder, wirklich jeder seine ehrliche Meinung sagen, vorausgesetzt er ertrug auch die Gegenmeinung. Ein Spiel auf Gegenseitigkeit mit der Devise: »Nur raus damit!« Politische Themen waren besonders beliebt, hier knallten die unterschiedlichen Lager direkt aufeinander, und zwar auf eine Weise, die heute Seltenheitswert hat. Auch Wodek selbst hielt mit seinen Ansichten nicht hinterm Berg, oft platzten sie geradezu aus ihm heraus, so impulsiv wie sein Lachen. Dann umarmte er jeden, der ihn zum Lachen gebracht oder zu einer scharfzüngigen Bemerkung provoziert hatte – und war wohl selbst überrascht von so viel Überschwang. Es waren immer die besten Momente auf diesen Partys. Bei seiner Wärme und Offenheit lohnte es sich, ihn ein bisschen herauszufordern. Unterdessen schwebte Esteras Stimme, obwohl scheinbar nur an ihren momentanen Gesprächspartner gerichtet, begütigend über dem Gewirr. Die Tatsache, dass Klartext geredet wurde, machte diese Abende nur umso unbeschwerter. Wie dort ein Wort das andere gab, hatte etwas Befreiendes, entsprechend viel wurde gelacht. Ausgerechnet repressionsgewohnte Osteuropäer wie die Szemberg-Bekiers schufen in ihrem Haus ein Klima, in dem man nicht nur wusste, wo man dran war, sondern von dem man später sogar die Erkenntnis mitnahm, wie Offenheit belebend wirkte. Etwas Vergleichbares beobachtete der französische Romancier Honoré de Balzac einst bei den Bällen und Festen seiner Zeit. Nach Balzacs Darstellung zerfielen diese nämlich regelmäßig in zwei Teile. Einen offiziellen ersten Teil, in dem der gedämpfte Ton und gepflegte Langweile vorherrschten und wo Selbstdarsteller und Speichellecker den wichtigen Leuten gefallen mussten. Und anschließend einen zweiten Teil, die eigentliche Party, die begann, wenn die meisten anderen Gäste sich empfohlen hatten. Hier endlich war man unter sich, sprach vertraut und lachte laut, verglichen mit der steifen Atmosphäre im ersten Teil. Bei Estera und Wodek hingegen begann der zweite Teil bereits, sobald man nur den Raum betrat.

Wodek mit seiner Silbermähne war Produzent der Vortragsreihe Big Ideas im kanadischen Fernsehen und als solcher immer auf der Suche nach Kandidaten, die vor Publikum eine gute Figur machten und etwas zu sagen hatten. Kurz gesagt nach Intellektuellen, die authentisch rüberkamen, denn die Kamera merkt alles. Entsprechend oft wurden solche Leute eingeladen. An diesem Tag war es ein Psychologieprofessor aus meiner eigenen Hochschule, der University of Toronto. Er passte perfekt ins Anforderungsprofil: Intellekt, gepaart mit Emotion. Wodek war der Erste, der Jordan Peterson vor eine Kamera stellte. Sein Instinkt trog ihn nicht, denn in Peterson traf er auf einen geborenen Lehrer, jemanden, der nichts lieber tat, als anderen etwas zu erklären. Dass er überdies keine Scheu vor Scheinwerferlicht hatte, machte die Wahl perfekt. Kameras lieben solche Gesichter.

An diesem Nachmittag war der große Tisch im Garten der Szemberg-Bekiers gedeckt. Gekommen war die vertraute Runde, eine bunte Mischung aus begnadeten Diskutanten und ihren Zuhörern. Störend waren allenfalls die vielen Bienen, die uns wie Paparazzi umschwirrten. Der Einzige, der sich davon nicht aus der Ruhe bringen ließ, war der Neuling am Tisch, der Mann mit den Cowboystiefeln und dem staubtrockenen Akzent aus Kanadas Prärieprovinz Alberta. Er ignorierte die Plagegeister und redete in einem fort, während wir wegen der Bienen Reise nach Jerusalem spielten und gleichzeitig versuchten, weiter zuzuhören. Denn was er von sich gab, fesselte jeden.

Es war vielleicht seine markanteste Eigenart, gleich die tiefsten Fragen anzusprechen, wenn Small Talk locker gereicht hätte, immerhin kannte er niemanden am Tisch. Aber selbst wenn er nur Belangloses sagte, wie »Woher kennst du eigentlich Wodek und Estera?« oder »Ich hatte früher auch mal Bienen, deshalb bin ich daran gewöhnt«, dauerte es oft nur Nanosekunden, bis er zu ernsteren Themen überging.

Nun sind hochgeistige Gespräche auf Akademiker-Feten für sich genommen nichts Besonderes. Da können zwei Spezialisten in einer stillen Ecke ewig über ihr Fachgebiet diskutieren – was natürlich nicht ohne gewisse Eitelkeiten ablief. Aber dieser Peterson, obschon sicherlich hochgebildet, wirkte nicht im Geringsten wie ein streitsüchtiger Pedant. Im Gegenteil, er musste mit seiner jungenhaften Begeisterung nur allen von seinen neuesten Entdeckungen berichten, offenbar in der – durchaus kindlichen – Annahme, wenn er etwas interessant fand, könne es anderen kaum anders gehen. Als wüsste er nicht selbst, wie langweilig solche Erwachsenen-Vorträge werden können. Doch genau das langweilig Erwachsene fehlte diesem Cowboy, der uns von Neuigkeiten die menschliche Existenz betreffend berichtete, als wären wir Nachbarn aus derselben Kleinstadt und dringend auf so etwas angewiesen.

Trotzdem war er kein Exzentriker, sondern verfügte sogar (er war Assistant Professor in Harvard) über perfekte Umgangsformen. Und wenn er den einen oder anderen Satz gern mit damn oder bloody anreicherte, dann mit dem Retro-Charme der Fünfziger. Auf jeden Fall hörten ihm schon damals alle fasziniert zu, denn was er zu sagen hatte, betraf mehr oder weniger jeden am Tisch.

Dass jemand mit seinem Wissen so zwanglos reden konnte, hatte etwas Befreiendes. Petersons Denken lief über die Physis. Es schien, als könne er nur laut richtig denken, unter Einbeziehung des gesamten motorischen Cortex. Das hatte nichts Manisches, seine Drehzahl war einfach nur hoch, sogar im Leerlauf. Doch anders als viele Intellektuelle, die gern das große Wort führen, tat er Widerspruch nicht gereizt ab, sondern senkte meist nachdenklich den Kopf und meinte auf seine patente Art: »Yeah, da könnte was dran sein …« So, als fiele ihm plötzlich selbst auf, wo sein Denkfehler lag. Er schätzte es wirklich, wenn ihm jemand die andere Seite der Medaille zeigte. Für Peterson ging Problemlösung nur im Dialog.

Und noch etwas fiel mir gleich an ihm auf: Für einen Uni-Professor war er extrem praktisch veranlagt. Seine Beispiele kamen immer direkt aus dem Leben: Wie man ein Unternehmen führt, ein einfaches Haus baut oder Möbel schreinert. (Etliches davon ist bei ihm daheim zu besichtigen.) Oder auch nur, wie man in seinem Zimmer Ordnung schafft – mittlerweile ein Internet-Meme. Worum es auch geht, sein Ansatz ist stets konkret. Wie zum Beispiel bei seinem Projekt für Drop-out-gefährdete Schüler, Self-Authoring genannt, bei dem die Jugendlichen frei über ihr Leben und ihre Visionen für die Zukunft schreiben können.

Ich gestehe, ich hatte schon immer etwas übrig für diese Jungs aus dem Westen, Männer, die auf irgendeiner Farm oder in einem einsamen Ort in der Prärie aufgewachsen sind, wo man an schwere körperliche Arbeit und lange Winter gewöhnt ist, wo man sich Bildung erst erkämpfen muss und nur gegen große Widerstände je eine Universität von innen sieht. Sie unterschieden sich sehr von ihren smarteren, etwas verweichlichten Kommilitonen aus der Stadt, die wie selbstverständlich auf die Uni gingen und sie auch nicht als das große Ziel, sondern lediglich als Durchgangsstation vor der eigentlichen Karriere ansahen. Die aus dem Westen waren völlig anders: Sie hatten sich alles hart erarbeiten müssen, konnten anpacken, waren dabei enorm hilfsbereit und weniger zimperlich als ihre urbanen Altersgenossen, die ihr Leben weitgehend in geschlossenen Räumen verbrachten und meist vor dem Computer saßen. Dieser Cowboy-Psychologe hingegen bewertete jeden klugen Gedanken primär danach, ob jemandem damit geholfen war.

Wir wurden Freunde. Als literaturliebender Psychiater und Psychoanalytiker war ich sofort von dem klinischen Psychologen angezogen, der den großen Werken der Weltliteratur nicht nur verfallen war, sondern Literatur, Philosophie und Mythologie sogar als seinen wertvollsten Schatz betrachtete. Daneben hatte er Neurowissenschaft studiert und sich an statistischer Forschung über Persönlichkeit, Temperament und Charakter beteiligt. Obwohl von Haus aus Verhaltenspsychologe, war er sehr an der Psychoanalyse mit ihrem Augenmerk auf Träume, Archetypen und frühe Kindheitskonflikte interessiert sowie den Paradoxien der Rationalisierung im Alltag. Er war der einzige forschende Psychologe in seinem Department an der University of Toronto, der eine eigene psychologische Praxis unterhielt.

Jeder Besuch bei Peterson begann mit Frotzeleien und lockeren Sprüchen – so machte man es vermutlich seit seiner Jugend im Hinterland von Alberta. Wer einen Eindruck gewinnen will, sehe sich den Film FUBAR an. Egal, mit diesem Begrüßungsritual war man bei ihm aufgenommen. Das Haus, das er bewohnte, hatte er zusammen mit seiner Frau Tammy eigenhändig restauriert und in das absonderlichste Eigenheim verwandelt, das ich bis dahin gesehen hatte. Holzmasken und abstrakte Porträts, wo man hinsah. Doch der Schwerpunkt dieses Privatmuseums lag eindeutig auf Sozialistischem Realismus und sowjetischer Propagandakunst. Nach dem Untergang der Sowjetunion, als fast die ganze Welt aufatmete, wurde auch dessen künstlerische Konkursmasse tonnenweise auf dem internationalen Markt verramscht. Peterson griff zu und kaufte sich für ein paar Dollar im Internet eine bedrückend-eindrucksvolle Sammlung zusammen. Jetzt hingen sie bei ihm an jeder Wand, teils sogar an der Decke und im Bad. Und das nicht etwa, weil Peterson Sympathien für totalitäre Systeme hegte, sondern nur, um sich täglich an etwas zu erinnern, das wir gerne verdrängen: die Abermillionen Menschen, die im Namen einer Utopie ermordet wurden.

Es dauerte eine Weile, bis ich mich an diese Innenausstattung gewöhnt hatte, diese makabre Feier einer Illusion, der die Menschheit beinahe zum Opfer gefallen wäre. Etwas gemildert wurde der gespenstische Eindruck allein dadurch, dass Petersons bezaubernde Frau Tammy an der expressiven Raumgestaltung gar nichts auszusetzen hatte, sondern daran Anteil nahm. Die Gemälde erlaubten einen Blick auf Petersons Lebensthema: die Befähigung des Menschen zum Bösen im Namen des Guten und das Mysterium der Selbsttäuschung. In diesen Bildern sprang einen die Frage förmlich an, die nicht nur ihn, sondern auch mich beschäftigte: Wie brachte es der Mensch nur fertig, sich derart selbst zu belügen, und nichts geschah? Natürlich sprachen wir auch über das nicht ganz so verbreitete Problem des Bösen aus Lust am Bösen, dem Vergnügen, das manche Menschen aus der Zerstörung anderer ziehen, siehe die Gestalt Satans in John Miltons Versepos Das verlorene Paradies.

So saßen wir stundenlang in seiner Wohnküche, tranken Tee und redeten, umgeben von Propagandakunst, die er wohl als eine Art Mahnung betrachtete. Die Mahnung, aus den Fehlern der Geschichte zu lernen und sich nicht erneut im simplen Schwarz-Weiß-Schema irgendeiner Ideologie zu verstricken. Nach einer Weile wurde unsere Teestunde in der Küche so normal, dass wir uns auch über private Dinge unterhielten, wie Familienangelegenheiten oder unsere neueste Lektüre. Doch immer schwebten diese fragwürdigen Bilder im Hintergrund, als Abbild einer Welt, die längst nicht überall verschwunden ist.

In seinem ersten Buch, Maps of Meaning (dt. Warum wir denken, was wir denken), untersucht Peterson die vorherrschenden Motive der großen Menschheitsmythen und kommt zu dem Schluss: Alle Kulturen haben sich Geschichten erschaffen, die uns helfen, das Chaos, in das wir hineingeboren werden, gewissermaßen zu kartieren. Das Chaos ist die weiße Landkarte, das unerforschte Land, das wir psychisch und im realen Leben durchwandern.

Das vor zwanzig Jahren erschienene Buch setzt die Evolution in Bezug zu den Neurowissenschaften sowie den Erkenntnissen unterschiedlichster Autoren, darunter Nietzsche, Dostojewski und Solschenizyn, aber auch Theoretiker wie Mircea Eliade, Erich Neumann, Jean Piaget, Northrop Frye und Viktor Frankl. Schon diese Leseliste zeigt die Bandbreite, mit der er seine Frage angeht: Wie wird der Mensch mit archetypischen Strukturen fertig, das heißt mit einer Alltagssituation, die ihn überfordert, weil er sie nicht mehr begreift. Eindrucksvoll gelingt ihm der Nachweis, wie tief solche Momente der Verunsicherung in unserer DNA, unserem Hirn und in unseren ältesten Mythen verankert sind. Die Mythen haben überlebt, weil sie eine Art Gebrauchsanweisung für das Unbekannte darstellen, mit dem wir immer wieder konfrontiert sind.

Maps of Meaning legt somit die Grundlage für das Buch, das Sie gerade in der Hand halten, und definiert Petersons ganzes Verständnis von Psychologie. Ganz gleich, wie sehr wir uns genetisch, bezüglich unseres Erfahrungshorizonts oder der Plastizität unseres Hirns auch unterscheiden, wir alle stehen von Zeit zu Zeit vor dem Unbekannten, mit dem wir uns aber nicht abfinden können, weil wir instinktiv nach einer Ordnung suchen. Aus diesem Grund hat auch so manches, das hier nur als Lebensregel daherkommt, etwas von universeller Gültigkeit.

Maps of Meaning geht auf Petersons zentrale Jugenderfahrung aus dem Kalten Krieg zurück. Indem sich verschiedene Identitäten gegenseitig bedrohten, hatten sie die Menschheit an den Rand der Selbstvernichtung manövriert. Peterson hingegen wollte verstehen, wie es passieren konnte, dass Menschen für ihre sogenannte Identität die ganze Welt aufs Spiel setzten. In totalitären Systemen mit entsprechenden Ideologien geschah etwas Vergleichbares gar innerhalb der Landesgrenzen: Man brachte die eigenen Bürger um. Petersons Warnung bezieht sich daher auf jede Ideologie, ganz gleich, aus welcher Richtung sie kommt und welche Glücksverheißungen sie mit sich führt.

Ideologien sind relativ schlichte Gedanken, die sich als Wissenschaft oder Philosophie ausgeben und einem in wenigen Sätzen nicht nur eine komplexe Welt erklären, sondern sogar die Lösung sämtlicher Probleme in Aussicht stellen – wonach logischerweise das Goldene Zeitalter anbricht. Ideologen sind Leute, die ganz genau wissen, wie das geht mit der Verbesserung der Welt. Wie viele haben es nicht schon versprochen? To make the world a better place. Dabei kriegen sie nicht einmal ihr persönliches Chaos in den Griff. (Die Kriegeridentität, die ihnen ihre Ideologie verleiht, verdeckt das dahinterliegende Chaos allerdings perfekt.) Das Ganze ist reine Hybris, daher dreht sich vieles in diesem Buch darum, erst einmal Ordnung im eigenen Haus zu schaffen, zusammen mit vielen praktischen Tipps, wie man das hinkriegt.

Ideologien sind Ersatz für echtes Wissen, und besonders gefährlich werden sie, sobald sie in Gestalt von Ideologen an die Macht kommen, da deren scheinbare Patentlösungen an einer komplexen Wirklichkeit scheitern müssen. Sobald dies geschieht, suchen sie den Fehler jedoch nicht bei sich selbst, sondern schieben ausgerechnet ihren Kritikern die Schuld zu, die das Desaster haben kommen sehen. In seinem Buch Ideology and the Ideologists beschreibt Lewis Feuer, einst ebenfalls Professor an der University of Toronto, dass Ideologien gern dieselben religiösen Heilsgeschichten propagandistisch recyceln, die sie eigentlich abgelöst haben. So entlieh sich der Kommunismus die Geschichte von den Kindern Israels in ägyptischer Gefangenschaft. Auf der einen Seite die unterdrückten Proletarier, die Israeliten, auf der anderen die reichen Unterdrücker, die Ägypter. Fehlt nur noch ein Führer wie Lenin. Der Führer kennt die Herrschenden, ist er doch unter ihnen aufgewachsen, dennoch führt er die Unterdrückten ins gelobte Land Utopia, vulgo in die Diktatur des Proletariats.

Um zu verstehen, wohin Ideologien führen, las sich Peterson quer durch die Fachliteratur zum sowjetischen Gulag-System sowie zum Holocaust des Nationalsozialismus. Nie zuvor war ich jemandem aus meiner Generation begegnet, noch dazu mit christlichem Hintergrund, der am Schicksal der europäischen Juden solchen Anteil nahm und unbedingt wissen wollte, wie die Shoah überhaupt möglich war. Genau das interessierte mich auch. Mein Vater ist Auschwitz-Überlebender. Meine Großmutter stand vor Dr. Josef Mengele, dem Lagerarzt von Auschwitz, der die Häftlinge zu entsetzlichen Menschenexperimenten missbrauchte. Sie überlebte nur, weil sie sich entgegen Mengeles Befehl nicht bei den Alten und Schwachen einreihte, sondern unter die jüngeren Leute mischte. Sie überlebte ein weiteres Mal, indem sie ihre Hungerration gegen ein Haarfärbemittel tauschte, damit sie vor dem Selektionskommando, das über Leben und Tod entschied, jünger aussah. Mein Großvater überlebte das KZ Mauthausen, wenngleich nicht lange. Er erstickte, nur wenige Tage vor der endgültigen Kapitulation Nazideutschlands, an der ersten festen Nahrung, die er bekam. Ich erwähne das, weil Peterson viele Jahre später (wir waren längst Freunde) wegen seines entschiedenen Eintretens für die Redefreiheit von linken Aktivisten in die Nazi-Ecke gestellt wurde.

Mit Verlaub, diese Herrschaften lassen es in erheblichem Maße an der gebotenen Sorgfalt vermissen. Jemand mit meinem familiären Hintergrund hat einen Radar selbst für latente Nazi-Sympathien, mehr noch, ich meine, erkennen zu können, wer darüber hinaus über den Willen, das Wissen und den Mut gebietet, solche Einstellungen auch aktiv zu bekämpfen. Genau so ein Mann nämlich ist Jordan Peterson.

Letztlich war es die Unzufriedenheit über das Versagen der politischen Wissenschaften, den Aufstieg totalitärer Herrschaftsformen, darunter den des Nationalsozialismus, schlüssig zu erklären, die mich zur Psychologie und zur Hirnforschung führte. Im Studium des Unbewussten, der Projektion und des regressiven Potenzials in gruppenpsychologischen Prozessen hoffte ich weitere Antworten zu finden. Unter ganz ähnlichen Vorzeichen hatte sich Peterson von Politik als Fach verabschiedet. Trotz vieler Gemeinsamkeiten, etwa bei der Fragestellung, waren wir uns (zum Glück) über die Antworten oft uneinig.

Aber wir wälzten nicht nur Probleme. Ich zum Beispiel hatte es mir zu Gewohnheit gemacht, die Vorlesungen meines Kollegen Peterson zu besuchen. Üblicherweise waren die nicht nur gut besucht, sondern rappelvoll, und ich erlebte live, was Millionen nur über YouTube kennen: einen brillanten Redner, der immer am besten war, wenn er extemporierte, wenn er, halb Jazz-Musiker, halb Prediger, seine Gemeinde in atemberaubenden Soli auf seine verschlungenen Gedankengänge mitnahm. Dabei war er nie belehrend, sondern wollte nur zeigen, welche Gefahren in welchen philosophischen Grundannahmen verborgen lagen. Doch vom atemberaubenden Solo bis zu einem eisern systematischen Forschungsabriss zu einem bestimmten Thema war es oft nur ein Schritt. Er war Meister darin, seinen Studenten vorzuführen, was echte Forschung bedeutete, wenn sie sich und ihr Fach wirklich ernst nahmen. Er brachte ihnen Weltliteratur nahe, Bücher, an denen niemand vorbeikam, der die menschliche Psyche verstehen wollte, dies alles angereichert mit Beispielen aus seiner psychologischen Praxis – Beispielen, die ich mutig fand, weil sie ihn als Menschen mit Schwächen und fehlbaren Experten zeigten. Was er anschließend sogleich verknüpfte mit Erträgen aus der Evolutions- und Hirnforschung oder religiösen Mythen. In einer Welt, die Evolution und Religion als unvereinbare Gegensätze behandelt (siehe den britischen Evolutionsbiologen Richard Dawkins), demonstrierte Peterson seinen Studenten, dass die Evolution oft nur bestätigte, was in den großen Menschheitssagen (vom Gilgamesch-Epos bis zum Leben von Buddha, von der ägyptischen Mythologie bis zur Bibel) auf unterirdische Weise angelegt war. So spiegelt zum Beispiel die Heldenreise, die Aventüre, die Quest, jene gewaltige Aufgabe, die das menschliche Gehirn einst zum Wachsen zwang. Dabei reduzierte er die großen Geschichten jedoch nie zum bloßen Beweisstück, behauptete auch nie, sie bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet zu haben, sondern ließ ihre Tiefe und ihre Weisheit intakt. Was immer er diskutierte, sei es den menschlichen Hang zum Vorurteil (einschließlich seiner nahen Verwandten Angst und Ekel), seien es die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, bei ihm ging es nie ohne Grund. Den Grund, warum diese Eigenschaften einst entstanden, und den Grund, warum sie sich bis heute gehalten haben.

Vor allem aber lenkte er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer auf eine Tatsache, die auf einer Hochschule sonst eher nicht durchgenommen wird, obwohl sie nicht nur sämtlichen Religionsgründern, sondern auch jedem halbwegs erwachsenen Menschen bekannt ist: nämlich dass Leben gleichbedeutend ist mit Leiden. Natürlich ist es traurig, wenn man selbst oder jemand, der uns nahesteht, leidet. Aber es ist beileibe nichts Besonderes. Wir leiden auch nicht aufgrund einer »kurzsichtigen Politik« oder eines »korrupten Systems« oder weil wir uns (Sie ebenso wie ich) mit gutem Recht als »Opfer« von irgendwem oder irgendwas fühlen können. Wir leiden, weil wir als Menschen zur Welt gekommen sind und allein dadurch Kummer genug mitgebucht haben. Und selbst wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person zufällig einmal nicht leidet, die Aussicht, dass es in Zukunft so bleibt, steht eher schlecht – falls Sie nicht unverschämtes Glück haben. Denn eigentlich ist alles schwer. Kinder großzuziehen ist schwer. Arbeit ist schwer. Alter, Krankheit und Tod sind schwer. Laut Peterson würde es sogar noch schwerer, wenn man all dies allein durchstehen müsste, ohne Liebe, ohne Weisheit, ohne die Erkenntnisse der großen Psychologen. Dabei wollte er seine Studenten nicht in Angst und Schrecken versetzen, und viele verstanden es auch nicht so. Im Gegenteil, mir schien, sie waren eher froh, dass jemand einmal offen darüber redete. Tief im Innern wusste ja doch jeder, dass Peterson recht hatte, auch wenn es sonst kein Forum gab, wo solche Dinge zur Sprache kamen. Sie waren eben die Kinder von überbesorgten Eltern, welche selbst dem Kinderglauben anhingen, dass Totschweigen ihren Nachwuchs vor Leid bewahren würde.

An dieser Stelle kommt Peterson normalerweise auf die großen Heldenmythen zu sprechen. Schon der österreichische Psychoanalytiker Otto Rank hat dargestellt (wie später auch C. G. Jung, Joseph Campbell und Erich Neumann), dass es sich dabei um ein kulturübergreifendes Phänomen handelt. Doch während Sigmund Freud die Entstehung von Neurosen an Mythen von gescheiterten Helden wie Ödipus festmachte, konzentrierte sich Peterson auf die siegreichen Exemplare der Spezies. All diesen Heldengeschichten ist gemeinsam, dass der Held in ein unerforschtes Land aufbrechen muss, wo stets neue unbekannte Gefahren seiner warten. Auf der Reise durch das unerforschte Land muss immer wieder etwas im Helden sterben oder aufgegeben werden, damit er die nächsten Aufgaben bewältigen kann. Dies erfordert zunächst einmal Mut, eine Eigenschaft, die in der psychologischen Literatur selten thematisiert wird. Aber Mut spielt wohl immer eine Rolle, auch in den aktuellen Diskussionen um einen Zusatzartikel (Bill C-16) des kanadischen Menschenrechtsgesetzes und anderer politisch korrekter »Sprachdiktate«. (Ich persönlich halte den Begriff »Diktat« für angemessen, denn der umstrittene Artikel ist mittlerweile Teil unseres Strafrechts, mit direkter Auswirkung auf die politische Meinungsäußerung der Bürger.) Genau diesen Mut stellte Peterson selbst unter Beweis, als er sich für den Erhalt unserer Meinungsfreiheit stark machte, und das trotz großer persönlicher Risiken. Aber (mit Tammy an seiner Seite) steht er dazu, ebenso wie er zu den Regeln in diesem Buch steht, wenngleich einige davon nicht leicht umzusetzen sind.

Ich sah, wie er, ohnehin ein bemerkenswerter Mensch, mit diesen Regeln wuchs und an Statur gewann. Tatsächlich wurde er erst durch das Schreiben dieses Buchs und durch die Beschäftigung mit den darin enthaltenen Regeln zu jener öffentlichen Person, die aufstand gegen die sprachliche und intellektuelle Bevormundung, die uns derzeit als großer Fortschritt verkauft wird.

Aus dieser Zeit stammen auch seine ersten YouTube-Videos über allgemeine Lebensführung. Heute, über hundert Millionen Klicks später, wissen wir, dass er einen Nerv traf.

Aber wie erklärt man, bei unserer Abneigung gegen Regeln, dieses unerwartet hohe Interesse an Regeln? In Petersons Fall lag es sicher auch an seiner persönlichen Ausstrahlung und der eher seltenen Entschlossenheit, persönlich für ein Prinzip einzustehen. Jedenfalls hatte seine YouTube-Anhängerschaft alsbald die Hunderttausendermarke überschritten. Ich glaube aber ebenso, dass die vielen Klicks ein tiefes und bis dahin weithin unausgesprochenes Bedürfnis widerspiegeln. Offensichtlich existiert neben unserem Freiheitsdrang eine Sehnsucht nach Ordnung und Struktur, auch und gerade bei jungen Menschen.

Dieser Hunger nach Regeln ist heute größer als früher, und das aus gutem Grund. Die Jugendlichen der westlichen Hemisphäre, die berühmten Millennials, befinden sich nämlich in einer noch nie da gewesenen Situation. Sie sind die erste Generation, der auf Schulen, Colleges und Universitäten zwei scheinbar gegensätzliche Moralsysteme beigebracht wurden, woran meine eigene Generation nicht unschuldig ist. Dieser Widerspruch hat bei Jugendlichen von heute Unsicherheit und Desorientierung hinterlassen. Sie mussten ohne klare Ansage auskommen und konnten deshalb auch nie die Erfahrung machen, welche inneren Ressourcen in ihnen schlummern.

Der erste Lehrsatz, der ihnen eingetrichtert wurde, lautete schlicht, dass jede Moral relativ ist, im günstigsten Fall ein persönliches »Werturteil« darstellt. Relativ heißt hier: Es gibt kein absolutes Recht oder Unrecht, kein Richtig oder Falsch. Jede Moral, hieß es, sei nichts als eine unverbindliche Meinung und spiegele lediglich eine bestimmte Gruppenzugehörigkeit wider, etwa die Ethnie, die soziale Umgebung oder die kulturelle und historische Situation, in die man hineingeboren wird. Kurz gesagt, jede Moral gründet letztlich auf einem Zufall. Daraus folgte, dass jede Religion, jedes Volk, jede Nation und jede ethnische Gruppe ihre eigene Moral, ihre eigene Meinung hat und man sich deshalb in grundlegenden Fragen nie einig sein werde, das lehre schon die Geschichte. Die postmoderne Linke hat die Schraube sogar noch eins weitergedreht und behauptet, die herrschende Moral sei eben auch nur das, die herrschende Moral, also ein Machtinstrument der Starken gegen die Marginalisierten. Nachdem feststeht, dass ein Wertesystem nur Zufall ist, ergibt sich das postmoderne Toleranzgebot fast von selbst. Toleranz für Andersdenkende, Toleranz für einen Migrations- und so ziemlich jeden anderen Hintergrund auf Erden, Hauptsache Diversität. Toleranz ist das Ding heutzutage. Im Gegenzug zählt Intoleranz mittlerweile zu den übelsten Eigenschaften, die ein Mensch überhaupt besitzen kann – und allemal ist sie ein Grund für den allgegenwärtigen »Kampf gegen Vorurteile«.* Und da wir Richtig oder Falsch ohnehin nicht mehr auseinanderhalten können, verbietet es sich für Erwachsene erst recht, jungen Leuten irgendwelche Ratschläge zu erteilen.

So wuchs eine Generation heran, die nichts mehr aus jenem Erfahrungsschatz mitbekam, den man einst »Lebensweisheit« nannte und der früheren Jahrgängen noch wie selbstverständlich zur Verfügung stand. Zwar kamen die Millennials in den Genuss der angeblich besten Ausbildung aller Zeiten, doch auf intellektueller und moralischer Ebene kann man fast von systematischer Vernachlässigung sprechen. Die Relativisten unserer Generation, viele von ihnen Professoren, erklärten mehrtausendjähriges Wissen locker für »obsolet« oder versahen es mit dem Warnsiegel »repressiv«. Sie haben in der Tat ganze Arbeit geleistet. Heute erscheint ein Wort wie »Tugend« allenfalls unter dem Rubrum »überkommene Moralbegriffe«. Wer es dennoch benutzt, gilt als altmodisch, »moralinsauer« und selbstgerecht.

Doch das Studium der Tugend ist nicht ganz dasselbe wie die klassische Morallehre mit ihrer Unterscheidung zwischen Richtig und Falsch, Gut und Böse. Aristoteles definierte die Tugenden einfach als Verhaltensweisen, die am ehesten zur Eudaimonia, sprich zu einem erfüllten Leben führen. Er hatte festgestellt, dass Tugenden immer nach Mitte und Mäßigung streben, nie nach den Extremen des Lasters. Seine Nikomachische Ethik ist keine Formelsammlung für das Glück, sondern beschreibt vielmehr die verschiedenen Wege, die dem Menschen zur Wahl stehen. Ausgangspunkt jeder Weisheit bleibt jedoch die Urteilsfähigkeit, das Wissen um Richtig und Falsch, das offenbar nie aus der Mode kommt.

In Gegensatz dazu erklären unsere Relativisten Werturteile zu einem Ding der Unmöglichkeit, da es weder die Kategorie »Gut« wirklich gebe noch so etwas wie echte Tugend – es ist halt alles relativ. Die maximale Annäherung an tugendhaftes Verhalten besteht allenfalls in Toleranz. Nur größtmögliche Toleranz, so wird gesagt, schaffe sozialen Zusammenhalt zwischen den verschiedenen Gruppen und bewahre uns vor Konflikten. Auf Facebook und in anderen sozialen Medien ist daher Virtue Signalling, die demonstrative Parteinahme für die gute Sache, Pflicht. Man gibt sich tolerant, weltoffen und sensibel und kassiert entsprechend viele Likes als Lohn der Tugend. Doch bei dem ganzen Theater sollte man eines nicht übersehen: Seine Mitmenschen über die eigene Vortrefflichkeit zu informieren ist alles andere als tugendhaft. Es ist möglicherweise nur unser am häufigsten praktiziertes Laster.

Doch in einer Virtue-Welt ohne Richtig und Falsch ist Intoleranz gegenüber anderen Meinungen, gleich wie weltfremd und konfus, nicht nur falsch, sondern geradezu ein persönliches Vergehen – mit einem Schweregrad von ziemlich schlicht bis demokratiegefährdend.

Spätestens jetzt stellt sich heraus, dass die meisten Menschen das reine Vakuum gar nicht ertragen können, jenes Chaos, das zwar zum Leben gehört, aber durch den verordneten moralischen Relativismus verschärft wird. Ohne moralischen Kompass, ohne Ideale scheint es irgendwie nicht zu gehen. (Für Relativisten sind Ideale nämlich auch nur zufällige Wertvorstellungen, für die sich der Einsatz nicht lohnt.) Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich mit dem Relativismus auch Nihilismus und Kulturpessimismus ausbreiten – plus dessen genaues Gegenteil, der blinde Glauben an die Heilkraft irgendeiner Ideologie.

Damit nicht genug. Die zweite große Lehre, mit der die Millennials bombardiert wurden, betrifft praktisch alle Geisteswissenschaften. Wer heute beispielsweise Literatur studiert, erhält keinen Kanon der größten je geschriebenen Bücher (Pflichtlektüre!), sondern eine ideologische Kritik derselben, besser gesagt, einen Verriss derselben, der hauptsächlich mit Vereinfachungen operiert. Wo der Relativist nur Ungewissheiten verbreitet, da herrscht beim Ideologen die absolute Gewissheit. Der Ideologe oder die Ideologin weiß immer schon im Voraus, was mit anderen nicht stimmt und was dagegen zu unternehmen ist. Man könnte glauben, die Einzigen, die in einer verunsicherten Gesellschaft noch verbindliche Regeln aufstellen, sind ausgerechnet jene mit dem dürftigsten Angebot.

Der moralische Relativismus heutiger Tage speist sich aus vielen Quellen. So besitzt der aufgeklärte Westen zum Beispiel eine Geschichtswissenschaft, die uns mit der Tatsache vertraut machte, dass die verschiedenen Epochen unterschiedliche Moralsysteme hervorgebracht haben. Unsere großen Entdecker berichteten von exotischen Völkern mit Moralvorstellungen, die unter den gegebenen – exotischen – Umständen erstaunlich viel Sinn ergaben. Die Naturwissenschaften trugen ihren Teil dazu bei, indem sie die religiöse Weltsicht insgesamt angriffen und somit die religiöse Basis für unsere Werte zerstörten. Und die materialistisch grundierten Sozialwissenschaften taten schließlich so, als ließe sich die Welt in zwei Hälften teilen, auf der einen Seite die Welt der realen, objektiv nachweisbaren Fakten und auf der anderen Seite die Welt der subjektiven Werte. Wir sollten uns zunächst auf die Fakten verständigen, um daraus eines Tages einen wissenschaftlich haltbaren Moralkodex abzuleiten – was bis heute nicht gelungen ist. Allein dadurch, dass Werten ein geringerer Realitätswert zugemessen wird, leistet die Wissenschaft dem Relativismus Vorschub. Doch die Vorstellung, dass Fakten und Werte sauber zu trennen seien, ist reichlich naiv, da Werte nicht unwesentlich mitbestimmen, was wir überhaupt als Faktum anerkennen.

Dass unterschiedliche Gesellschaften unterschiedliche Moralsysteme hervorbringen, war übrigens auch schon den Denkern der Antike bekannt. Nur reagierten sie darauf, anders als wir, nicht mit Relativismus, Nihilismus und Kulturpessimismus. Als die antiken Griechen bis nach Indien vorstießen, konnte ihnen nicht entgehen, dass sich Sitten und Gebräuche dort erheblich von den ihren unterschieden, und der Grund hierfür lag meist in einer prähistorischen Rechtsetzung. Sie kapitulierten jedoch nicht vor dieser Herausforderung, sondern ersannen eine völlig neue Disziplin: die Philosophie.

Sokrates zum Beispiel wurde weder zum Nihilisten noch zum Relativisten noch zum Ideologen, vielmehr widmete er sein ganzes Leben der Suche nach einer Art Weisheit, die auch die größten systemischen Unterschiede zu fassen bekam, indem er noch einmal ganz auf Anfang ging. Berühmt geworden sind seine verwirrend einfachen Fragen wie »Was ist Tugend?« oder »Wie führt man ein gutes Leben?« oder »Was ist Gerechtigkeit?«. Philosophische Grundlagenforschung. Dabei betrachtete er seinen Gegenstand stets aus mehreren Perspektiven, untersuchte deren Folgerichtigkeit, ohne je die Natur des Menschen aus den Augen zu verlieren. Mit solchen Fragen beschäftigt sich auch dieses Buch.

Die antiken griechischen Philosophen standen eben nicht wie gelähmt vor dem Phänomen, dass in anderen Ländern andere Sitten herrschten. Im Gegenteil, es führte zu einem tieferen Verständnis der Menschennatur und hat uns eine Reihe der erhellendsten Dialoge hinterlassen, die je über den Sinn des Lebens geführt wurden.

Nicht anders Aristoteles. Auch er verzweifelte nicht an der Verschiedenheit der Moralsysteme, sondern fragte weiter. Seine Entdeckung: Die moralischen Gesetze mochten, je nach Land, verschieden sein. Was sich hingegen nicht unterschied, war, dass der Mensch überhaupt Gesetze erließ. Offenbar ist Moral Teil unserer biologischen Ausstattung, wir können gar nicht anders, als uns ein moralisches Regelwerk zu geben. Die Idee, ein Leben ohne Moral sei möglich, ist eine Schimäre.

Wir sind also demnach geborene Gesetzgeber. Vor diesem Hintergrund ist die Frage nach den Folgen unseres allzu simplen Relativismus alles andere als abwegig. Mir scheint, wir stehen uns selbst im Weg, wenn wir etwas sein wollen, was wir gar nicht sind. Unsere Toleranz ist eine Maske, aber eine, die in erster Linie ihren Träger über sich selbst täuschen soll. Kleiner Versuch: Man nehme mal einen Schlüssel und zerkratze damit den Mercedes eines unserer postmodern-relativistischen Professoren. Jede Wette, die relativistische Maske samt Toleranzgeschwurbel (wonach Gut und Böse so gar nicht existieren) hat sich in fünf Sekunden erledigt.

Nur weil eine wissenschaftsbasierte Ethik noch auf sich warten lässt, versucht Peterson übrigens nicht, die Zehn Gebote neu zu erfinden und fünftausend Jahre Weisheitslehre als Aberglauben abzutun. Stattdessen möchte er neue psychologische Erkenntnisse mit jenen Geschichten abgleichen, die die Zeit nur aus einem Grund überdauert haben: weil sie überlebenswichtiges Wissen enthalten und keineswegs nur überkommene Vorstellungen.

Peterson verfährt dabei wie jeder gute Führer. Er behauptet nicht, dass vor ihm nichts gewesen sei, das das Nachdenken lohne, sondern er beginnt mit denen, die einmal seine Führer waren. Trotz des ernsten Themas tut er dies – die Kapitelüberschriften deuten es an – mit der ihm eigenen Leichtigkeit, die gern auch mal ein Thema offenlässt. »Erschöpfend ausdiskutiert« wird längst nicht jedes Thema, dafür nimmt uns Peterson mit auf eine Entdeckungstour in sonst eher selten besuchte Bezirke der modernen Psychologie.

Warum also nennen wir dieses Buch der Regeln nicht gleich Anleitung für ein besseres Leben? Das klingt doch viel benutzerfreundlicher und weniger streng.

Weil es hier tatsächlich um Regeln geht. Und die allererste dieser Regeln fordert von Ihnen, die Verantwortung für Ihr eigenes Leben zu übernehmen. Punkt.

Jetzt könnte man denken, eine Generation, die von ideologiebenebelten Lehrern hauptsächlich über ihre Rechte informiert wurde, müsste dieses Ansinnen genervt bis empört von sich weisen. Doch seltsamerweise war dies nie der Fall. Ausgerechnet unter denen, die hyperbehütet als Einzelkinder groß geworden waren, die nur auf sicherheitszertifizierten Spielplätzen gespielt hatten und später, auf Hochschulen mit Safe Spaces, nichts zu hören bekamen, was sie nicht hören wollten, und wo risikoaverses Verhalten Studienziel war, ausgerechnet unter diesen Schneeflöckchen fanden sich Millionen, denen die unausgesetzte Schonbehandlung zu dumm geworden war, weil sie sich unterschätzt sahen. Für sie war Petersons Botschaft wie gemacht, dass zu einem echten Leben die eigene Verantwortlichkeit gehörte. Und dass nur der, der als Erstes seinen eigenen Kram, sein eigenes Zimmer in Ordnung brachte, auch höhere Aufgaben in Angriff nehmen sollte. Die Reaktion der jungen Leute allein auf dieses einfache Prinzip rührte uns teilweise zu Tränen.

Die Regeln in diesem Buch sind anspruchsvoll. Um Ihre persönlichen Grenzen zu erweitern, müssen Sie sich ständig neuen, schwierigeren Aufgaben stellen. Ohne Ideale ist das nicht zu schaffen, deshalb sollten diese Ideale mit Bedacht gewählt werden. Nur leicht zu erlangen dürfen sie nicht sein. Denn leiten kann Sie auf die Dauer nur etwas, das knapp außerhalb des Erreichbaren liegt.

Aber wenn unsere Ideale ohnehin nicht erreichbar sind, weshalb sollen wir uns überhaupt die Mühe machen? Ganz einfach: Weil unser Leben nur dann eine Bedeutung hat, wenn wir es trotzdem versuchen.

So eigenartig es klingen mag, vielleicht wollen wir uns insgeheim doch richten lassen.

Dr. Norman Doidge, MD, Autor von

Neustart im Kopf. Wie sich unser Gehirn selbst repariert

** Im »Kampf gegen Vorurteile« wird gerne Freud bemüht. Und es stimmt, in der Therapiesituation empfahl der Vater der Psychoanalyse, ein möglichst tolerantes, unvoreingenommenes Klima zu schaffen, unabhängig von moralischen Wertungen. Doch dies diente lediglich der Wahrheitsfindung. Die Patienten sollten vollkommen frei sprechen können und ihre Probleme nicht kleinreden. Mit solcherart erhöhter Selbstreflexion konnten sie sich verdrängten Gefühlen und Wünschen stellen, die unter normalen Umständen die gesellschaftliche Ächtung bedeutet hätten. Zugleich – und dies war das Geniale an der Methode – entdeckten die Patienten womöglich ihr eigenes unbewusstes Gewissen (im Strukturmodell der Psyche das sogenannte Über-Ich), das mit ihren Fehltritten gnadenlos ins Gericht ging und nicht unwesentlich für ihr geringes Selbstbewusstsein verantwortlich war. Wenn Freuds Methode also eines zeigt, dann dies: dass wir zugleich unmoralischer und moralischer sind, als wir denken. Die Unvoreingenommenheit in der Therapie hat sich seither als befreiende Haltung vielfach bewährt, wenn es darum geht, sich selbst besser zu verstehen. Doch anders als jene, die unsere ganze Kultur in eine einzige große Gruppentherapie verwandeln wollen, sprach sich Freud nie dafür aus, den therapeutischen Wertungsverzicht auf das normale Leben auszudehnen. Im Gegenteil, in seiner Schrift Das Unbehagen in der Kultur sieht er das zielhemmende moralische Reglement geradezu als Grundlage jeder Zivilisation.

Ouvertüre

Dieses Buch hat eine kurze und eine lange Vorgeschichte. Ich beginne mit der kurzen.

2012 schrieb ich meine ersten Beiträge auf der Website Quora. Auf Quora darf jeder Fragen stellen, und jeder darf sie beantworten. Die Leser können dann diese Antworten bewerten. Pfeil hoch heißt, die Antwort hat ihnen gefallen. Pfeil nach unten heißt: hat nicht gefallen. So schaffen es nützliche Antworten in die Topbeiträge, während die anderen in Vergessenheit geraten. Ich war neugierig auf diese Seite. Mir gefiel die offene Ausrichtung. Tatsächlich waren die Diskussionen oft spannend zu lesen, denn sie zeigten, wie breit das Meinungsspektrum bei manchen Themen war.

Wann immer ich etwas Zeit erübrigen konnte (oder zum Arbeiten keine Lust hatte), ging ich auf Quora und sah nach, welche Fragen mich reizen könnten. Ich schrieb gern zu Problemen wie: »Was ist der Unterschied zwischen Glück und bloßer Zufriedenheit?« oder: »Was wird mit zunehmendem Alter besser?« Oder eben auch: »Wie bekommt das Leben mehr Sinn?«

Quora sagt dir immer, wie viele Leute deine Antwort gelesen haben und wie viele positive Reaktionen es gab. So erhält man ein ziemlich klares Bild über die eigene Reichweite und die Akzeptanz der Beiträge. Dazu muss man wissen, dass nur ein kleiner Teil der Leser Pfeile verteilt. Selbst jetzt, im Juli 2017, also fünf Jahre nach meinem Posting zu »Wie bekommt das Leben mehr Sinn?«, zählt Quora gerade einmal 14 000 Leser und 133 Positiv-Pfeile. Bei meiner Antwort auf die Altersfrage sind es sogar noch weniger: 7200 Leser und sechsunddreißig Positiv-Pfeile. Nicht gerade weltbewegend, doch das war auch nicht zu erwarten. Die meisten Antworten auf solchen Seiten werden bestenfalls überflogen, während die wenigen Hits durch die Decke gehen.

Kurz darauf schrieb ich eine Antwort zur Frage: »Was sind die wichtigsten Dinge, die jeder wissen muss?« Ich verfasste eine Liste von Regeln oder Lebensmaximen, einige todernst, andere eher locker, darunter diese: »Sei dankbar, auch wenn du leidest«, »Tue nichts, das du verabscheust«, »Verstecke nichts hinter Nebelkerzen« und so weiter. Offenbar gefiel den Quora-Lesern meine Antwort. Die Liste wurde kommentiert und geteilt. Ich las Sachen wie: »Ich drucke mir die Liste aus, so habe ich sie immer griffbereit. Einfach phänomenal.« Oder: »Das war’s wohl mit Quora. Alle Fragen beantwortet. Eigentlich können wir die Seite jetzt dichtmachen.« Bis heute haben 120 000 Leute die Liste gelesen, 2300 hinterließen einen Pfeil nach oben. Bei insgesamt 600 000 Fragen konnten nur wenige Hundert je die Zweitausendermarke bei den Positivreaktionen knacken. Mit meiner Quora-Schreiberei (reine Prokrastination!) hatte ich irgendwie einen Nerv getroffen. Zustimmungsrate: 99,9 Prozent.

Diese Resonanz war keineswegs absehbar. Ich hatte bis dahin zirka sechzig Beiträge verfasst, bei allen hatte ich mir Mühe gegeben, doch wie diese Liste mit Lebensregeln einschlug, war einzigartig. Denn die Quora-Statistik lügt nicht, es ist unbestechliche Marktforschung: Die Teilnehmer sind anonym, sie kennen mich nicht, haben also keinerlei Grund, mich zu pushen oder zu downvoten. Ihre Meinungsäußerungen sind spontan und unparteiisch. Für mich alles gute Gründe, diese Zahlen ernst zu nehmen. Wie also kam so ein Erfolg zustande? Vielleicht lag es an der richtigen Mischung zwischen Gewohntem und Außergewöhnlichem. Vielleicht suchten die Leser aber auch nach Ordnungsstrukturen, an denen sie ihr Verhalten ausrichten und so ihr Leben in die Spur kriegen konnten. Vielleicht aber standen sie nur auf solche Listen.

Einige Monate zuvor, im März 2012, hatte ich eine E-Mail von einer Literaturagentin bekommen. Sie hatte auf Radio Canada die Sendung »Just Say No to Happiness« aus der Reihe Ideas gehört, wo ich mich gegen die Vorstellung aussprach, Glück für ein legitimes Lebensziel zu halten. Zwei Jahrzehnte lang hatte ich mich nämlich mit den dunkelsten Kapiteln des 20. Jahrhunderts befasst und die Funktionsweise von Terrorregimes wie Nazideutschland oder der Sowjetunion studiert. Alexander Solschenizyn, der Chronist russischer Arbeitslager, kommt an einer Stelle zu folgendem Schluss:

Das Lager kann denen nichts anhaben, die einen heilen Kern besitzen und nicht jene erbärmliche Ideologie »Der Mensch ist für das Glück geschaffen«, die einem mit dem ersten Stockhieb des Anordners ausgetrieben wird.1

Aber nicht nur da. In jeder Lebenskrise, jeder Leidensphase klingt Glück als Ziel allen Strebens schnell wie Hohn. Deshalb plädierte ich in besagter Sendung für einen Leitgedanken, der über einfaches Wohlergehen hinausging. Ich verwies dabei auf die großen Mythen der Menschheit, denn sie führten uns vor, worum es vermutlich viel eher ging: um Bewährung, um Charakterstärke im Angesicht des Leidens. Womit wir auch schon bei der langen Vorgeschichte dieses Buchs wären.

Von 1985 bis 1999 schrieb ich drei Stunden täglich an dem einzigen Buch, das zuvor von mir erschienen ist: Maps of Meaning: The Architecture of Belief. Damals und in der Folgezeit gab ich auch ein Seminar zu diesem Thema, erst in Harvard, dann an der University of Toronto. 2013, nach ersten ermutigenden Beiträgen für TVOntario, kam mir die Idee, Videos von meinen Vorlesungen auf YouTube zu stellen. Auch diese Videos stießen auf große Resonanz – mit mehr als einer Million Klicks allein bis April 2016, und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Frühjahr 2018 jedenfalls überschritt mein YouTube-Kanal die Millionenmarke bei der Abonnentenliste, entsprechend stiegen die Seitenaufrufe. Daran sind teilweise die politischen Debatten schuld, in die ich seit einiger Zeit verstrickt bin.

Das hingegen ist wieder eine eigene Geschichte, womöglich sogar ein weiteres Buch.

In Maps of Meaning stellte ich die These auf, dass bei den großen Mythen und religiösen Erzählungen, besonders bei denen aus einer mündlichen Tradition, die Moral im Vordergrund steht, nicht die Beschreibung eines Hergangs. Es ging in ihnen nicht um den Zustand der Welt, sondern um menschliche Entscheidungen. Meiner Meinung nach sahen unsere Vorfahren die Welt als Bühne und das Leben als Drama, nicht als Schauplatz von konkreten Dingen. Für mich lag daher die Vermutung nahe, dass die konstituierenden Elemente im Weltdrama starke immaterielle Kräfte sein mussten, nichts Materielles. Etwas in der Größenordnung von Ordnung und Chaos.

Ordnung besteht dann, wenn sich die Menschen in ihrer Umgebung normgerecht verhalten, wenn ihre Reaktionen vorhersehbar und konstruktiv sind. Es ist eine Welt fest gefügter Strukturen und erschlossener Territorien – man kennt sich. Ordnung als Zustand wird typischerweise männlich konnotiert, sie ergibt sich aus der Verschmelzung des weisen Königs mit dem Tyrannen. Es ist das Doppelgesicht einer funktionierenden Gesellschaft, die immer beides ist, Ordnungsmacht und Unterdrückungsapparat.

Chaos hingegen herrscht da, wo Unerwartetes eintritt. Einen kleinen Vorgeschmack von Chaos bekommt man, wenn man auf einer Party im Bekanntenkreis einen Witz erzählt, der mit eisigem Schweigen quittiert wird. Chaos entsteht auch, wenn man seinen Job verliert oder von seinem Lebenspartner betrogen wird. Als Antithese des symbolisch männlichen Ordnungsprinzips präsentiert sich das Chaos als weiblich. Es steht für das Neue, Unvorhersehbare, das sich plötzlich im Vertrauten Bahn bricht, ist Zerstörung und Schöpfung in einem, ähnlich wie die Natur. Es ist der Untergang des Alten mit der Geburt des Neuen, es ist die Antithese von Kultur.

Ordnung und Chaos, das sind Yang und Yin in dem bekannten taoistischen Symbol: zwei Schlangen, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen.** Ordnung ist die weiße männliche Schlange, Chaos der schwarze weibliche Gegenspieler. Der schwarze Punkt in der weißen Schlange wie der weiße Punkt in der schwarzen deuten die Möglichkeit einer Transformation an. Just dann, wenn alles gesichert und unveränderlich scheint, kann mit Urgewalt das Unbekannte über alles hereinbrechen. Umgekehrt kann sich im Moment des größten Chaos eine neue Ordnung etablieren.

Für Taoisten ist die Grenze zwischen den Schlangen von Bedeutung. Wer auf dieser Grenze wandelt, befindet sich auf dem göttlichen Weg.

Das ist schon etwas anderes als bloßes Glück.

Besagte Literaturagentin hatte mich über solche und ähnliche Fragen auf Radio Canada reden gehört, und es hatte sie anscheinend nicht unbeeindruckt gelassen. In ihrer E-Mail fragte sie mich, ob ich mir ein Buch über ein solches Thema vorstellen könne, kein Fachbuch, sondern etwas für ein breites Publikum. Doch genau so etwas hatte ich mit Maps of Meaning schon einmal versucht und feststellen müssen, dass es mir nicht lag. Zumindest war das Manuskript, das am Ende dabei herauskam, alles andere als überzeugend. Ein zweiter Aufguss von etwas, das eigentlich hinter mir lag, gefiel mir nicht. Vielleicht, so meine Überlegung, würde ein solches Vorhaben unter einem schlechten Stern stehen, denn ich nahm damit nichts Neues in Angriff, scheute also den ungesicherten Zustand auf der Grenze zwischen Yin und Yang. Ich schickte ihr daher Links zu etlichen Vorträgen, die ich im Rahmen der Reihe Big Ideas für TVOntario gehalten hatte. Ich dachte, mit den Videos kämen wir vielleicht eher darauf, welche Themen für ein »normales« Buch geeignet wären.

Ein paar Wochen später meldete sie sich erneut. Sie hatte sich alle vier Vorträge angesehen und die Sache mit einer Kollegin besprochen. Offenbar war sie von dem Stoff gefesselt, und jetzt wollte sie ihn auch umsetzen. Obwohl es vielversprechend klang, kam das alles für mich doch überraschend – wie meistens, wenn Leute positiv auf etwas von mir reagieren. Denn mir ist bewusst, wie seltsam ernst, streng und absonderlich vielen mein Forschungsgebiet erscheinen muss. Ich staune bis heute, dass ich, erst in Boston, jetzt in Toronto, Vorlesungen darüber halten darf. Was, wenn die Leute dahinterkommen, was ich meinen Studenten wirklich vermitteln will? Aber vielleicht entscheiden Sie lieber selbst, wenn Sie dieses Buch gelesen haben.

Meine Agentin schlug mir eine Art Ratgeber vor, über das, was der Mensch für ein »gutes Leben« wissen muss – was immer das auch hieß. Sofort fiel mir meine Liste für Quora wieder ein. Inzwischen hatte ich einige kurze Kommentare dazu geschrieben, abermals mit ausgesprochen positiver Resonanz. Liste und Kommentare passten wunderbar zu den Vorschlägen meiner neuen Agentin. Ich schickte ihr also alles; ebenfalls gefiel ihr das, was ich ihr zu lesen gegeben hatte.

Etwa zur selben Zeit arbeitete ein Freund und ehemaliger Student von mir, der Schriftsteller und Drehbuchautor Gregg Hurwitz, an einem neuen Thriller, der später noch zu einem Bestseller werden sollte, Orphan X. Auch er war so fasziniert von den Regeln, dass sich einige davon später an der Kühlschranktür seiner weiblichen Hauptfigur Mia wiederfanden. Für mich ein weiteres Indiz für die Attraktivität der Liste. Ich schlug der Agentin vor, zu jeder Regel ein kleines Kommentarkapitel zu liefern. Sie fand die Idee gut, und so schrieb ich es auch in mein Exposé. Nur stellte sich ziemlich bald heraus, dass die Kommentare viel länger wurden als geplant. Offenbar hatte ich doch mehr zu sagen.

Das lag zum Teil an der gewaltigen Recherche, die ich für mein erstes Buch unternommen hatte. Es gab von allem etwas, Geschichte, Neurowissenschaft, Psychoanalyse, Kinder- und Jugendpsychologie, sogar Lyrik und ausgedehnte Bibeltexte waren darunter. Nicht zu vergessen Miltons Verlorenes Paradies, Goethes Faust und Dantes Inferno. Und den ganzen Schwung wollte ich in meine Kommentare packen, aber dabei auch noch ein anderes Problem integrieren: den Kalten Krieg und das Gleichgewicht des Schreckens. Wie auch immer, mich frappierte die Bereitschaft des Menschen, für ein Glaubenssystem die Zerstörung der gesamten Welt in Kauf zu nehmen. Bis ich begriff, dass ein Glaubenssystem das Handeln anderer kalkulierbar machte. Dass es also um mehr ging als den nackten Glauben.

Menschen, die sich demselben Kodex unterwerfen, machen sich teilweise transparent. Sie agieren in einer Weise, die den Erwartungen und Wünschen ihrer Mitmenschen entspricht. So können sie kooperieren, sogar in einen friedlichen Wettbewerb miteinander treten, denn jeder weiß, was er vom anderen zu gewärtigen hat. Ein gemeinsames Glaubenssystem macht auf psychologischer wie auf Handlungsebene andere Menschen unkompliziert. Glaubenssysteme vereinfachen die Welt, denn auf dieser Vertrauensbasis lassen sich allgemeine Risiken weiter minimieren. Vielleicht gibt es nichts Wichtigeres als die Aufrechterhaltung dieses Vereinfachungssystems. Ist es gefährdet, schlingert das ganze Schiff.

Allerdings sind reine Glaubenskriege eher selten. Die Leute kämpfen nicht um einen Glauben. Aber sie kämpfen um die Übereinstimmung von Glauben, gegenseitiger Erwartung und individuellen Wünschen. Sie kämpfen für die Einhaltung ihrer Erwartung durch andere. Nur so können sie vertrauensvoll und produktiv miteinander leben, mit reduzierten Risiken und frei von all den Spannungen, die das Chaos so mit sich bringt.

Man stelle sich einen betrogenen Liebhaber vor. Hier wurde das heilige soziale Band eines Liebespaars durchtrennt. Taten reden lauter als Worte, und Treulosigkeit zerstört den empfindlichen Frieden einer intimen Beziehung. Der oder die Betrogene durchläuft den ganzen Katalog negativer Emotionen wie Ekel, Verachtung (sowohl für sich selbst als für den Betrüger), Schuld, Angst, Wut und Panik. Der Konflikt ist unvermeidlich, geht zuweilen sogar tödlich aus. Ein gemeinsames Bezugssystem mit entsprechenden Verhaltensregeln kann hier mäßigend wirken, sodass die starken emotionalen Kräfte nicht außer Kontrolle geraten. Es ist kein Wunder, dass Menschen um dieses Bezugssystem kämpfen, das sie vor dem Rückfall ins Chaos und vor blutigen Auseinandersetzungen bewahrt.

Doch das ist noch nicht alles. Das gemeinsame Bezugssystem stabilisiert nicht nur die Interaktion untereinander, sondern stellt auch ein Wertesystem dar, das durchaus hierarchisch ist. Das heißt, gewisse Dinge sind immer wichtiger als andere. Ohne eine solche Rangordnung wären Menschen beinahe handlungsunfähig. Mehr noch, nicht einmal ihre Wahrnehmung funktionierte zuverlässig. Handlung wie Wahrnehmung brauchen ein Ziel, und jedes Ziel enthält auch ein Werturteil. Bei uns sind positive Emotionen eng mit Zielen verbunden. Wir sind nicht glücklich, wenn wir nicht weiterkommen, und allein dieses Weiterkommen, das Weiterkommen an sich, stellt schon einen Wert dar. Ein Leben ohne positive Werte ist nicht einfach wertfrei, also etwas Neutrales. Für uns als verletzbare, sterbliche Menschen gehören Schmerz und Angst untrennbar zum Leben. Daher brauchen wir etwas gegen das Leiden, diesen integralen Bestandteil des Daseins.*** Anders ausgedrückt, wir brauchen einen tieferen Sinn, wie ihn nur ein vollgültiges Wertesystem liefern kann, oder die Schrecken der menschlichen Existenz werden übermächtig. Von da an ist auch der Nihilismus nicht mehr weit, in all seiner Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung.

Kurz gesagt, ohne Werte kein tieferer Sinn. Allerdings kann es zwischen verschiedenen Wertesystemen zu Konflikten kommen. Dies jedoch bedingt gleich das nächste Dilemma. Der Verlust eines gruppenbezogenen Glaubenssystems macht aus unserem Leben ein deprimierendes Chaos, das Vorhandensein eines Glaubenssystems führt unweigerlich zu Streit mit anderen Gruppen. Um Streit zu vermeiden, haben wir im Westen nahezu alle Zugehörigkeiten gekündigt, sei es Tradition, Religion oder gar Nation, aber wir bezahlen dies mit schwindender Sinnhaftigkeit, und das ist alles andere als eine Verbesserung.

Beim Schreiben von Maps of Meaning quälte mich der Gedanke, dass wir uns Konflikte eigentlich gar nicht mehr leisten können, zumindest keine Großkonflikte wie im 20. Jahrhundert. Dazu ist unser Zerstörungspotenzial schlicht zu hoch, die Folgen wären apokalyptisch. Trotzdem können wir unsere Wertesysteme, unseren Glauben, unsere Kultur nicht einfach wegwerfen. Monatelang suchte ich nach einem Ausweg. Gab es vielleicht einen dritten Weg, der mir bislang bloß nicht eingefallen war? In dieser Zeit hatte ich einen Traum, der mir seither nicht aus dem Kopf geht. Ich hing an einem Kronleuchter in einer riesigen Kathedrale. Die Leute unten im Kirchenschiff wirkten unendlich weit entfernt, ebenso wie die Kuppel und die Wände der Kathedrale. Nirgendwo etwas, das mir Halt bot.

Als klinischer Psychologe weiß ich um die Bedeutung von Träumen. Zuweilen werfen sie Licht in dunkle Ecken, in die der Verstand erst noch vordringen muss. Mit dem Christentum kenne ich mich ganz gut aus, auf jeden Fall mehr als mit anderen Religionen, wenngleich ich mich sehr bemühe, dem Missstand abzuhelfen. Wie jeder andere Mensch beziehe ich mein Gedankenmaterial notgedrungen aus dem, was ich schon weiß, und nicht aus dem, was mir nicht oder nur halb bekannt ist. Ich weiß zum Beispiel, dass Kathedralen meist eine Kreuzform aufweisen und dass die Kuppelspitze immer auch das Zentrum dieses Kreuzes ist. Ich weiß, dass das Kreuz sowohl Christi Leiden und Tod versinnbildlicht als auch seine Transformation. Zugleich stellt es den Mittelpunkt der Erde dar. Aber da wollte ich in meinem Traum keinesfalls sein. Irgendwie gelang es mir nach einer Weile, wieder festen Boden unter die Füße zu kriegen – wie genau, erinnere ich nicht mehr. Dann, immer noch im Traum, legte ich mich ins Bett und versuchte zu schlafen, denn ich wollte mit alledem nichts mehr zu tun haben. Doch schließlich packte mich ein Sturmwind und trug mich erneut in meine missliche Position in der Mitte der Kathedrale. Diesmal gab es kein Entkommen, es war eindeutig ein Albtraum. Ich zwang mich zum Aufwachen. Die Fenstervorhänge hinter mir bauschten sich bis über mein Kissen. Schlaftrunken blickte ich zum Fußende des Betts und sah das große Portal der Kathedrale. Ich schüttelte mich, und es verschwand.

Der Traum hatte mich ins Zentrum meines Daseins versetzt, und daraus gab es tatsächlich kein Entkommen. Ich brauchte Monate, um das zu begreifen. In dieser Zeit verstand ich allmählich auch (und zwar auf eine direkte und sehr persönliche Weise), was mir die alten Mythen und Legenden die ganze Zeit sagen wollten: Das Zentrum ist besetzt vom Individuum. Es ist mit einem Kreuz gekennzeichnet, dem X der Schatzsucher. Eine Existenz an diesem Kreuz bedeutet Leid und Transformation, und dieses brutale Faktum muss jeder für sich erst einmal akzeptieren. So ist es möglich, die Unterwerfung unter eine Gruppendoktrin zu überwinden, ohne gleich in das entgegengesetzte Extrem, den Nihilismus, zu verfallen. Stattdessen würde man genügend Sinn in individuellen Bewusstseins- und Erfahrungswelten finden.

Wie könnte man die Welt also aus ihrem selbstzerstörerischen Dilemma zwischen endlosen Konflikten einerseits und dem psychischen und sozialen Zerfall andererseits befreien? Die Antwort liegt in der persönlichen Entwicklung jedes Einzelnen, der Bereitschaft, die Last des Daseins auf sich zu nehmen und den heroischen Weg einzuschlagen. Wir müssen es wieder schaffen, maximale Verantwortung zu übernehmen, zunächst für unser eigenes Leben, aber auch für die Gesellschaft und die Welt allgemein. Wir müssen uns gegenseitig die Wahrheit sagen, in Ordnung bringen, was kaputt ist, abreißen und neu errichten, was nicht mehr zu retten ist. Nur so können wir das Leid mindern, das die Welt vergiftet. Ich weiß, es ist viel verlangt. Es verlangt uns alles ab. Doch die Alternative – der Horror autoritärer Glaubenssysteme, das Chaos einer kollabierenden Staatlichkeit, die tragische Katastrophe einer ungezügelten Natur, die existenzielle Angst und Schwäche eines ziellosen Individuums – ist allemal schlimmer.

Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit solchen Ideen, halte Vorlesungen darüber. Ich verfüge über einen großen Fundus an entsprechenden Geschichten und Konzepten. Trotzdem würde ich nie behaupten, ich läge stets richtig oder hätte alles bis ins Kleinste bedacht. Das Dasein ist komplizierter, als ein Einzelner je ermessen kann, und ich weiß längst nicht alles. Ich liefere aber immer das Beste, das ich habe.

Daraus ist schließlich dieses Buch geworden. Anfangs sollten es nur kurze Kommentare zu den vierzig Quora-Regeln werden, so stand es zumindest in meinem Exposé für den Verlag, Penguin Random House Canada. Doch sie wuchsen beim Schreiben zu größeren Essays zusammen, erst zu fünfundzwanzig, dann zu sechzehn. Am Ende waren es zwölf, und dabei ist es geblieben. Und selbst diese zwölf Essays durchliefen, mit Unterstützung meines offiziellen Lektors, noch eine dreijährige Bearbeitungsphase. (Immer mit dabei der bereits genannte Gregg Hurwitz, der mir mit seiner gnadenlosen Genauigkeit nichts ersparte.)

Ebenso dauerte es eine ganze Weile, bis wir uns auf einen Titel geeinigt hatten: 12Rules for Life: An Antidote to Chaos.