Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Residenz Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der wichtigste politische Umsturz des 20. Jahrhunderts aus österreichischer Sicht Wie stellten sich die beiden russischen Revolutionen aus österreichischer Sicht dar? Zahlreiche Soldaten der k.u.k. Armee waren in russische Gefangenschaft geraten und erlebten das Geschehen hautnah. Was beobachteten sie und wie bewerteten sie die Umbrüche, die nicht nur Russland, sondern die ganze Welt veränderten? Welche Hoffnungen und welche Befürchtungen taten sich nun in der Heimat auf? Wie kommentierte man hier das Entstehen einer neuen Ordnung, die dazu bestimmt war, die Welt über viele Jahrzehnte hindurch in zwei Lager zu teilen? Verena Moritz lässt anhand von Tagebucheintragungen, Briefen, Zeitungsberichten und anderem bisher unveröffentlichten Quellenmaterial eine Epoche großer Zäsuren erneut lebendig werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 397

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

1917

Österreichische Stimmen zur Russischen Revolution

Verena Moritz

mit einem Beitrag von Wolfgang Maderthaner

In Kooperation mit dem Österreichischen Staatsarchiv

Bildnachweis:

ÖNB/Wien, S. 25 Kronenzeitung 20.3.1917, S. 57http://data.onb.ac.at/rec/baa13065245, S.187http://data.onb.ac.at/rec/baa4816665, S. 205http://data.onb.ac.at/rec/baa4816743, S. 225http://data.onb.ac.at/rec/baa1086231, S. 241http://data.onb.ac.at/rec/baa1074152

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

www.residenzverlag.at

© 2017 Residenz Verlag GmbH

Salzburg – Wien

Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.

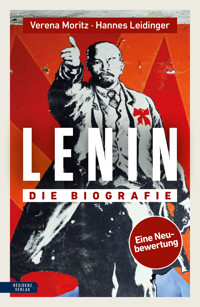

Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.com

Umschlagbild: ÖNB/Wien http://data.onb.ac.at/rec/baa1556181

ISBN Epub 978-3-7017-4551-7

ISBN Print 978-3-7017-3408-5

Inhalt

Vorbemerkungen

»Eine Welt liegt im Sterben …«

Die Russische Revolution und das Habsburgerreich – Eine Skizze

Fixierung des Augenblicks – Perspektiven auf die »große Wende«

Konzept einer kommentierten Quellenedition

Stimmen zur Russischen Revolution

Dokumente

»Alles in Allem bietet Gross-Russland heute ein Bild des völligen Chaos …«

Militärische Quellen

»… so klopft bald die soziale Revolution an den Pforten unseres Reiches …«

Diplomatenberichte

»Unser Kampf um den Frieden ist zugleich Hilfe für die russische Revolution …«

Pressemeldungen

Das Prinzip Hoffnung

Otto Bauer und die Russische Revolution (Wolfgang Maderthaner)

Zeittafel

Kurzbiografien

Abkürzungsverzeichnis

Dank

Anmerkungen

Auswahlbibliografie

Personenregister

… für Lena

1917/2017: Vorbemerkungen

Nur drei Jahre nach dem für viele unerwarteten medialen »Hype«, den das Gedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs ausgelöst hatte, trennen erneut hundert Jahre ein (ge-)denkwürdiges historisches Ereignis von der Gegenwart: 100 Jahre Russische Revolution. Das Jahrhundert, das seither vergangen ist, erscheint auch in diesem Fall als geeigneter Anlass, um sich den damaligen Geschehnissen und deren Folgen zuzuwenden. Diese wiederum gingen bekanntlich weit über den Rahmen des 1917 zu Fall gebrachten Zarenreichs hinaus und wirken bis in unsere Tage nach.

Über das »Wie« des Gedenkens in Russland 2017 wurde bereits viel spekuliert. Tatsächlich gibt es in Anbetracht der gelenkten Erinnerungskultur und der bereits seit geraumer Zeit verfolgten Geschichtspolitik einige Anhaltspunkte, um eine zumindest vage Vorstellung von den nunmehrigen Interpretationen der Februar- und Oktoberrevolution des Jahres 1917 in ihrem »Mutterland« zu haben. Beobachter im Westen prognostizieren demgemäß abwägende Vergleiche mit der Französischen Revolution und ihren Meriten sowie Schattenseiten ebenso wie die Marginalisierung des Revolutionsführers Lenin oder die Betonung der »patriotischen Komponente« des antibolschewistischen Widerstands im Gefolge der Oktoberrevolution. Zweifellos bedarf es eines Spagats, um an eine Umwälzung zu erinnern, die einerseits als Ausgangspunkt überfälliger sozialer Reformen reklamiert wird und deren Protagonisten andererseits ein heute vielfach nostalgisch verklärtes »altes Russland« zum Untergang verurteilten und im Zuge ihrer Abrechnung mit dem »Ancien Regime« unter anderem auch die Ermordung der mittlerweile heiliggesprochenen Zarenfamilie zu verantworten hatten. Dass dieses Gedenken, das überdies zwei Revolutionen zu gelten hat, nicht ohne Widersprüche ablaufen kann, wird gewissermaßen als zwingend gesehen.

Freilich bedingt das »Weltereignis« Russische Revolution eine Auseinandersetzung mit den Ereignissen vor hundert Jahren in der Dimension eines mehr oder weniger globalen Gedenkens. Ausstellungen, Vortragsreihen oder Publikationen, die sich den Umwälzungen 1917 widmen, sind ebenso zu erwarten wie eine entsprechende Beachtung des Themas in den Medien – weltweit, aber wohl mit Abstufungen hinsichtlich des Grades des Interesses oder aber der grundsätzlichen Bereitschaft, sich mit einer Zäsur zu beschäftigen, die viele als Beginn einer unheilvollen Entwicklung für die eigenen »nationalen Geschichten« betrachten.

Die Aufmerksamkeit, die runde historische Daten Print- und anderen Medien abverlangen, droht darüber hinaus zu verpuffen, wenn die gesellschaftlichen »Andockstellen« – aus welchen Gründen auch immer – nicht vorhanden sind. Zumindest in Bezug auf 1917/2017 dürften die diesbezüglichen Erwartungen im Vergleich zu 1914/2014 bei manchen eher gedämpft sein. Die »Vermittlungsvoraussetzungen« werden offenbar ganz allgemein schlechter eingeschätzt als im Falle des Gedenkens an den Weltkriegsausbruch – u. a. aufgrund des Fehlens einer mit 1914 vergleichbaren »kollektiven« (emotionellen) Identifikationsmöglichkeit. Damals ließen sich die »100 Jahre« mehr oder weniger unverfänglich »aktualisieren« bzw. »glätten« und beispielsweise mit pazifistischen Botschaften verbinden oder aber mit einem Appell an ein europäisches Miteinander. 1917/2017 trägt andere Potenziale in sich. Aber wer will sich diesen auf offizieller Ebene wie zuwenden? Allem Anschein nach tut sich nicht nur Putins Russland schwer, das Gedenken an das Revolutionsjahr 1917 angemessen – oder überhaupt – zu gestalten. Aufbegehren, Zusammenbruch der Autokratie, Scheitern der Demokratie, Diktatur, Bürgerkrieg, Terror, enttäuschte Hoffnungen, unversöhnliche Standpunkte – die Liste der problematischen Ingredienzien der Russischen Revolution lässt sich mühelos fortsetzen.

Davon abgesehen, wird das Wissen einer breiteren Öffentlichkeit über die Russische Revolution von kritischen Stimmen für eher bescheiden gehalten. Wie also die komplexe Geschichte des Wendejahres 1917 vermitteln? Insgesamt, so warnende Kommentare seitens der in Berlin ansässigen Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, sei mittlerweile eine mangelnde Auseinandersetzung mit der Geschichte des Kommunismus zu konstatieren. »Im Namen des Kommunismus begangene Verbrechen würden in Schule und Forschung ›kaum thematisiert‹«, wird beklagt. Vom Unwissen profitieren, heißt es weiter, auch Rechtspopulisten, die sich »in ihrer Rhetorik revolutionärer ›Versatzstücke‹« bedienen, die von ganz links kommen und den angeblichen »Willen des Volkes« von demokratischen Prinzipien wegführen. Die oft genug unwidersprochene und völlig ungenierte Verwendung bzw. Vermischung ideologischer Parolen aus allen Richtungen, die eine Vielzahl an »Stilblüten« produziert, resultiert wohl auch aus einer Marginalisierung von Geschichte bzw. (politischer) Bildung im Allgemeinen oder aus deren Reduktion auf lediglich elementare »Kompetenzen« und Inhalte. Wer nichts weiß, muss alles glauben – ein Befund, der weitreichende Konsequenzen mit sich bringt.

Zudem existieren in Zusammenhang mit der Vermittlung der Geschichte der Russischen Revolution immer noch alte Desiderata. So ist beispielsweise fraglich, ob es 2017 gelingen wird, die Februarrevolution, die das Russland der Zarenherrschaft in eine demokratische Zukunft führen sollte, endlich aus dem Schatten der Oktoberrevolution zu holen. Und selbst in Hinblick auf das Gedenken an den von den Bolschewiki herbeigeführten Umsturz des Oktober bzw. November 1917 ist offen, wie groß abseits der »Nischen« des Feuilletons die Bereitschaft sein wird, einen Blick auf diese große weltpolitische Wende zu werfen, der sich dem Druck einer oft verzerrenden Aktualisierung oder einer für massentauglich gehaltenen Vereinfachung der Historie zu entziehen wagt. Insgesamt scheint gegenüber dem erwarteten »Ertrag« des Gedenkens Skepsis zu überwiegen – etwa in Hinblick auf den Anteil, den die Historiographie zu »100 Jahre Russische Revolution« einbringen wird. Den »Erkenntnisgewinn«, der aus der vorhergesagten Publikationsflut zu ziehen sein wird, veranschlagen manche nicht gerade hoch. Die Bedenken, die vor diesem Hintergrund geäußert werden, sind nicht neu; auch in Bezug auf den Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde hinsichtlich der Geschichtsschreibung mitunter ein »more of the same« befürchtet und gefragt, was das Gedenken 2014 realiter bringen und wo der Forschungshorizont erweitert oder vertieft werden könnte.

Die überaus umtriebige Russland-Forschung der vergangenen Jahre und der mit dem 100-jährigen Gedenken verbundene Auftrag, sich vor allem auch mit den Folgen der Revolution zu beschäftigen, sind meines Erachtens freilich Grund genug, um optimistisch und mit Spannung auf die Publikationsflut und ihren »Neuigkeitswert« zu blicken.

In Anbetracht der vielen bereits vorliegenden oder angekündigten großen, aber auch kleineren Darstellungen der Geschichte der Russischen Revolution, die sämtliche Wünsche in Hinblick auf lebendige Narration, aber auch Präzision und Analyse zu erfüllen scheinen, fiel die Entscheidung, ein – nicht zuletzt aus verlegerischer Sicht – durchaus gewagtes Buchkonzept umzusetzen, das sich von diesen »Revolutionsgeschichten« abhebt, leicht. Vorliegende Publikation widmet sich der Russischen Revolution nämlich aus einem ganz anderen Blickwinkel, als dies in den Standardwerken eines Orlando Figes oder Helmut Altrichter bzw. im neuen Buch von Stephen Smith – um nur drei von vielen hervorragenden Autoren zu nennen – der Fall ist. Hier geht es explizit um die »österreichische« Perspektive, um Sichtweisen auf die Ereignisse des Jahres 1917 in Russland, die von »Österreichern« – im Rahmen der damaligen österreichisch-ungarischen Monarchie – stammen. Es handelt sich um die Schilderungen von Augenzeugen oder aber die Stellungnahmen involvierter Kommentatoren, die einen anderen Blick auf die Geschehnisse warfen, als dies die im Russischen Reich ansässigen Zeitgenossen taten oder tun konnten. Und dieser Blick wiederum reflektiert in hohem Maße die »eigene« Realität der Verfasser betreffender Aufzeichnungen und damit auch die Geschichte der dem Untergang entgegensehenden k.u.k. Monarchie.

Nachfolgender Text, der eine Skizze zu den Wechselwirkungen der Ereignisse einerseits in der Habsburgermonarchie und andererseits in Russland anbietet, dient gewissermaßen dem Einstieg in den Hauptteil des Buches, der »österreichische Stimmen zur Russischen Revolution« wiedergibt und damit eine »andere« Geschichte dieses Weltereignisses offeriert. Diese wiederum ist eine, die entlang von Texten erzählt wird, die hauptsächlich aus dem Staatsarchiv in Wien stammen und zum ersten Mal veröffentlicht werden. Auch die dem Quellenteil voran- und nachgestellten Beiträge führen erläuternd und erklärend an die Dokumente heran – unter Einbeziehung von Fragen, die die Geschichte der Russischen Revolution ebenso betreffen wie jene der Donaumonarchie in der letzten Phase ihres Bestehens.1

Wien, im Februar 2017.

»Eine Welt liegt im Sterben …«

Die Russische Revolution und das Habsburgerreich – Eine Skizze

Revolution(en)

Ungeachtet der Frage, wie man sich zu den Ereignissen des Jahres 1917 in Russland stellt oder sie bewertet, dürfte eines wohl außer Streit stehen1: Die Russische Revolution ist in globalen Maßstäben zu denken. Trotz ihrer unterschiedlichen Einordnung in diverse Periodisierungsmodelle, die nicht zuletzt Bezug nehmen auf die europäische Geschichte zwischen dem Beginn des Ersten und dem Ende des Zweiten Weltkriegs oder insgesamt die Abgrenzung vom langen 19. und kurzen 20. Jahrhundert betreffen, wird sie als Zäsur von herausragender Bedeutung begriffen.2 Was aber bedeutet es überhaupt, wenn von der Russischen Revolution die Rede ist? Welche Revolution ist damit gemeint?

Während vor dem Hintergrund einer globalen Betrachtungsweise das Jahr 1917 und hier vor allem der Oktoberumsturz – von vielen im Übrigen eher als Staatsstreich denn als Revolution betrachtet – im Fokus ist, wird in etlichen Darstellungen der Geschichte Russlands die Russische Revolution als Prozess vorgestellt, der sich ereignishaft in drei Revolutionen (1905/07, Februar 1917, Oktober 1917) verdichtet hat. Vorbedingungen, die gewissermaßen das Feld für die Umwälzungen aufbereiteten sowie Entwicklungen, die nach den Ereignissen einsetzten oder aber sich unter veränderten Bedingungen fortsetzten, definieren so gesehen die »Epoche« der Russischen Revolution. Und diese wiederum umfasst sowohl hineinreichend in das 19. Jahrhundert als auch ausgreifend auf die Jahre und Jahrzehnte nach dem Oktober 1917 unterschiedliche Zeitrahmen. Der britische Historiker Orlando Figes betrachtet die Russische Revolution mittlerweile als einen »100 Jahre dauernden Zyklus«, der mit dem »Zusammenbruch des Sowjetsystems im Jahr 1991« endete.3

Dass das allgemeine Interesse eher der Oktoberrevolution als den beiden vorangegangenen Revolutionen gilt, wird nicht von der Hand zu weisen sein. Zu wirkmächtig erscheinen die Folgen jener Umwälzung, die im Oktober bzw. November 1917 die Bolschewiki mit V. I. Lenin an ihrer Spitze an die Macht brachte und den Beginn eines viele Jahrzehnte umspannenden kommunistischen Regimes begründete. Noch weniger im Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit als die Februarrevolution sind wahrscheinlich jene großen Unruhen, die mehr als zehn Jahre zuvor das Romanovimperium in seinen Grundfesten erschütterte. Dabei folgten auf diese Revolution, die 1905 ihren Anfang nahm, Veränderungen, die – ungeachtet ihrer Konsequenzen bzw. deren Bewertung – wichtige Voraussetzungen für die großen Umbrüche des Jahres 1917 schufen. Die Räte (Sowjets) und ein vom Zaren stets widerwillig geduldetes Parlament (Duma) entstanden auf Grundlage dieser ersten Russischen Revolution, die die Systemkrise des späten Zarenreiches offenlegte und auf die mannigfaltigen Probleme im Romanovimperium verwies. Als im August 1914 Russland den Kampf gegen die Mittelmächte – das Deutsche Reich und die Habsburgermonarchie – begann, schienen frühere Probleme, dem das autokratisch beherrschte und in vielen Belangen als rückständig geltende Vielvölkerreich gegenüberstand, wie weggewischt. Doch das ohnehin keineswegs kollektive patriotische Hochgefühl der ersten Monate flaute wie in allen kriegführenden Ländern mehr oder weniger rasch ab. Allmählich legte der Krieg die Versäumnisse der Vergangenheit offen – in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht ebenso wie in Hinblick auf militärische Belange. Der Zar war den Herausforderungen ebenso wenig gewachsen wie eine nicht zuletzt aus Günstlingen des Hofes zusammengesetzte Regierung, die abgehoben von den Bedürfnissen einer zunehmend kriegsmüden Bevölkerung agierte. Obwohl sich Arbeitsniederlegungen häuften und die von gravierenden Infrastrukturmängeln hervorgerufenen Versorgungsprobleme die Schar der Unzufriedenen stetig vergrößerten, blieb das Regime scheinbar starr bei seinem Kurs. Es war weitgehend taub gegenüber Reformvorschlägen und vielfach unfähig gewesen, das Ausmaß der Krise zu begreifen. Militärische Misserfolge, die noch dazu auf den Zaren selbst zurückfielen, da er gegen jede Vernunft den Oberbefehl der Armee übernommen hatte, trugen ebenfalls zu einer aufgeladenen Stimmung nicht nur in der russischen Hauptstadt bei. Die Februarrevolution 1917 war eine »Revolution der Straße«. Die Menschen in St. Petersburg, das seit Kriegsbeginn den »russischer« klingenden Namen Petrograd trug, begehrten auf. Sie forderten Brot und Frieden, und die Soldaten, die die Aufrührer niederringen sollten, gehorchten nicht länger ihren Offizieren, sondern stellten sich an die Seite der Rebellierenden. Jahrhundertelang gültige Hierarchien und gesellschaftliche Strukturen zerbrachen. Russland, wie man es bisher gekannt hatte, löste sich auf – auf allen Ebenen, allumfassend.4

Viele hatten diese Revolution erwartet oder zumindest ersehnt. Dazu gehörten die russischen Sozialdemokraten, die sich wie etwa V. I. Lenin bereits viele Jahre hindurch im Exil befanden, ebenso wie beispielsweise die militärischen Gegner des Zarenreichs. Der deutsche und der k.u.k. Nachrichtendienst sammelten von Beginn des Krieges an eifrig all jene Nachrichten, die auf die innere Krise in Russland verwiesen. Einer jener Diplomaten des Habsburgerreiches, der 1914 nicht unerheblich an den Entscheidungsfindungsprozessen beteiligt gewesen war, die dann im Sommer desselben Jahres zum Krieg geführt hatten5, gab Anfang 1917 – noch vor der Februarrevolution – zu, wie sehr die erwartete Revolution in Russland den Entschluss für den Krieg beeinflusst hatte: Alexander von Hoyos sprach gegenüber Josef Redlich von seinerzeitigen Überlegungen in Richtung einer »bald ausbrechenden Revolution in Rußland«, durch die der große Gegner im Osten binnen kurzer Zeit weggebrochen wäre. Diese Spekulationen waren offenbar im Sommer 1914 auch an den betagten Kaiser herangetragen worden, um ihn zu einer Entscheidung zu Gunsten des Waffenganges zu bewegen.6 Doch der erhoffte Umsturz fand bekanntlich weder 1914 noch in den beiden darauffolgenden Jahren statt. Jetzt, 1917, war er da. Obwohl sich aber Anzeichen für eine mögliche Revolution im Lager des Gegners bereits über einen längeren Zeitraum verdichtet hatten, je länger der Krieg dauerte, gab es wohl kaum jemanden, der ahnte, welchen Entwicklungen Russland nun entgegendriftete.

Wendepunkt(e): Die Resonanz der russischen Umwälzungen in Österreich

Februar/März 1917

Bereits Zeitgenossen des Umbruchs, der sich im Februar bzw. März 1917 im Zarenreich vollzog, waren sich der tiefgreifenden Veränderungen als Konsequenz dieser »Russischen Revolution« bewusst, ohne noch ihre ganze Tragweite abschätzen zu können. Das galt sowohl für die Menschen in Russland selbst als auch für die Beobachter im Ausland. Die Februarrevolution wurde etwa im Habsburgerreich als ein Ereignis größtmöglicher Bedeutung aufgefasst. Dass Zar Nikolaus II. abdankte und damit auch das Ende der Monarchie besiegelte, wollten viele zunächst gar nicht glauben.

Was am 23. Februar nach dem in Russland damals gültigen Julianischen Kalender seinen Anfang nahm, drang, bedingt durch die 13 Tage, die den Julianischen vom Gregorianischen Kalender trennten, erst im März 1917 gen Westen. Hinzu kam eine aus den revolutionären Vorgängen resultierende Verzögerung bei der Weitergabe entsprechender Meldungen. Darüber hinaus hatte man es mit einer angesichts des Krieges bereits schwierigen Informationslage zu tun. Vage Mitteilungen über die Vorgänge in der russischen Hauptstadt waren nichtsdestoweniger schon ab 10. März in den Zeitungen der Habsburgermonarchie zu finden. Bei der Beurteilung der kolportierten Geschehnisse überwog zunächst freilich Vorsicht.7 Am 15. März war in der »Neuen Freien Presse« aber schließlich von einer »Revolution« in Russland die Rede. Am kommenden Tag, also eine Woche nach dem Beginn der Unruhen in der Hauptstadt des Zarenreichs, hieß es8: »Heute ist einer der großen Tage in der menschlichen Entwicklung anzumerken. Die mächtigste Despotie, die jemals geschaffen worden ist«, liege am Boden. Die Revolution, über deren Hergang man zu diesem Zeitpunkt immer noch wenig Konkretes wusste, erschien als »Wendung im reißenden Strom der Begebenheiten, der an uns vorüberflutet, ohne daß sich bisher die Mündung gezeigt hätte«9.

Ungeachtet der noch unsicheren Faktenlage betreffend die Ereignisse in Russland, bei der vor allem die Rolle von Russlands Verbündeten offenblieb, drängte sich eine Frage sogleich auf: Würde die Umwälzung in Russland nun den Frieden bringen? Und falls ja, welchen eigentlich: den allgemeinen oder zumindest das Ende der Kämpfe gegen Russland, einen Separatfrieden also? Im Habsburgerreich, das seit 1914 einen erbitterten Krieg gegen das Zarenreich führte, regten sich Hoffnungen auf ein Ende des Blutvergießens. Die »Arbeiter-Zeitung« widmete dieser Frage in ihrer Berichterstattung über Russland vom 16. März breiten Raum – zu viel offenbar und allzu überschwänglich, denn Teile dieser Texte tilgte die Zensur, indem sie weiße Flecken hinterließ.

Während sich viele Blätter Spekulationen über eine von England angezettelte Revolution hingaben und etwa die »Reichspost« gar von einer »englischen Revolution in Russland« berichtete10, betonte das sozialdemokratische Parteiorgan, dass »die Arbeiter« in Russland die Revolution »gemacht« hatten. Ihr Protest sei einer gegen den Krieg gewesen, »gegen das Elend, das er aussät, gegen das Verbrechen, als das ihm«, dem russischen Volk, »die Fortführung des Krieges« erscheine. Von nun an müsse der Krieg im Falle einer Fortsetzung »gegen das Volk« geführt werden.11 Die »Reichspost« hingegen konzentrierte sich auf die vermutete Hauptrolle des feindlichen Inselreichs bei dem Umsturz und sinnierte über die Frage, ob die Mehrheit der russischen Offiziere bereit sei, »unter russischer Flagge englischen Kriegsdienst zu tun und statt den Befehlen des Zaren den Winken aus der Londoner City zu gehorchen«. Die »Zarentreue« der überwiegend aus der bäuerlichen Bevölkerung zusammengesetzten Armee zweifelte man hier nicht an.12 Die »Neue Freie Presse« wiederum sah einen als unfähig bezeichneten, aber allem Anschein nach »friedensbereiten« Zaren als Opfer englischer Intrigen. Der Monarch sei demnach gestürzt worden, weil er aus dem Bündnis mit England ausscheren hatte wollen.13 Auf sozialdemokratischer Seite fühlte man sich allerdings keineswegs veranlasst, Nikolaus II. in irgendeiner Weise positiv darzustellen. »Kläglicher« als er, so die »Arbeiter-Zeitung« am darauffolgenden Tag und mit Verweis auf die Abdankung des Romanovherrschers, sei noch nie ein Monarch von der Bühne der Macht abgetreten.14 Kein Zweifel gelassen wurde am Wesen der Zarenherrschaft: An der »blutbefleckten Tyrannei«, die in Russland Jahrhunderte hindurch praktiziert worden sei, werde nun »das Strafgericht der Weltgeschichte vollzogen«.15

Nach und nach sickerte die »Tatsächlichkeit« der Ereignisse ein. Hatte etwa Karl Renner zunächst lediglich einen »Putsch und Radau« vermutet, eine »kindsköpfige Illusion«16, begann die Revolution in Russland immer konkretere Formen anzunehmen, die bewertet werden wollten. Allerdings kursierten zum Teil abenteuerliche Nachrichten über die Anzahl der Todesopfer: Dass die Revolution nicht »nur« 2000 Tote, sondern 20 000 gekostet hatte, wusste beispielsweise das »Neue Wiener Journal« zu berichten.17

Unterdessen ließ man sich auf sozialdemokratischer Seite nun ganz darauf ein, den Umsturz im Sinne eines herausragenden Ereignisses zu charakterisieren. Die Welt sei nun anders, anders angesichts einer Umwälzung, die mit der Französischen Revolution verglichen wurde. Ein »ungeheurer geschichtlicher Dammbruch« wurde konstatiert.18 In ihrer Begeisterung für den Umsturz in Russland wurde die »Arbeiter-Zeitung« aber schließlich rigoros eingebremst. Die auffallend vielen weißen Seiten, die die Zensur in den Folgetagen in der Zeitung hinterließ, legen eine Interpretation der Geschehnisse nahe, im Zuge derer allzu viele und offenbar allzu gefährliche Vergleiche mit der Situation in der Donaumonarchie gezogen wurden. In der »Reichspost« hingegen wurde bereits am 17. 3. klargemacht, dass nur »Ideologen und Halbnarren« sich für die Revolution als solche »begeistern« könnten. Der Umsturz sei zu begrüßen, weil er den Feind schwäche. Man müsse sich aber davor »hüten, ihn«, also eine Revolution im Allgemeinen, »zum Ideal zu erheben«.19

In den folgenden Monaten wurde das Ringen in Russland um den Standpunkt zur Frage einer Fortführung des Krieges oder eines, wie ihn der Arbeiter- und Soldatenrat forderte, Friedens ohne Annexionen und Kontributionen genau verfolgt.20 Dabei gilt es festzuhalten, dass einige Historiker davor warnen, die Hintergründe für die Revolution des Februar bzw. März 1917 allein auf die Kriegsmüdigkeit des »Volkes« zu reduzieren. Diese sei vielmehr erst in den nachfolgenden Monaten zu einem für die politische Entwicklung maßgeblichen Faktor geworden; zunächst aber blieb eine begründete Hoffnung auf den Sieg. Immerhin sei die russische Armee 1916 »mit Ausnahme des Rückschlags« in Rumänien »relativ erfolgreich gewesen«.21 Die erste Revolution des Jahres 1917 sieht etwa Richard Pipes vor allem als Bestreben, eine als unfähig angesehene Elite zu entfernen, um den Krieg mit voller Kraft fortzuführen22 – eine freilich sehr umstrittene Ansicht, die sich wohl vor allem auf die Gedankenwelt des bürgerlichen und aristokratischen Segments der russischen Bevölkerung bezieht.23

Den Vorgängen in Russland widmeten die Zeitungen indessen weiterhin große Aufmerksamkeit. Nachdem die österreichische Presse schließlich auch über die Heimkehr russischer Revolutionäre aus der Schweiz via Deutschland in ihre Heimat zu berichten wusste, geriet nach und nach auch Lenin in den Fokus der Berichterstattung. Während die »Arbeiter-Zeitung« ihn als einen »der bedeutendsten Köpfe der russischen Sozialdemokratie« bezeichnete, würdigte die »Neue Freie Presse« den Russen als »Führer einer sozialistischen Gruppe, die aufrichtig den Frieden […] will«. Dass sich das Land »für England verblutet habe«, sei eine Auffassung, die nicht zuletzt aufgrund der Agitationen der Bolschewiki nun auch in die Bevölkerung einzudringen beginne.24

Die Frage allerdings, ob die Revolution tatsächlich den Frieden bringen würde, blieb weiter ungeklärt. Zweifel, ob sich das Ende des »alten« Russlands auf positive Weise mit dem Schicksal der k.u.k. Monarchie verknüpfen ließ, waren darüber hinaus durchaus angebracht. Auch in Österreich-Ungarn mehrten sich die Anzeichen einer tiefen Krise. Die Debatten der Abgeordneten des im Mai 1917 nach über drei Jahren wieder einberufenen Reichsrats kreisten um die vielen infolge des Krieges entstandenen Missstände sowie Missachtungen staatsbürgerlicher Rechte. Sie vertieften die Kluft zwischen den Nationen und verwiesen auf eine tiefgreifende Entfremdung von der Staatsführung – eine Entwicklung, die nicht überraschend kam: »Solange in Österreich eine konstitutionelle, aber keine parlamentarische Demokratie vorhanden war, das Parlament im Machtspiel von der Krone und der Regierung jederzeit aufgelöst werden konnte, entwickelte sich im Reichsrat keine Verantwortung für das Staatsganze, sondern er blieb die Bühne für nationale Demagogie.«25

Wie immer man die Stellungnahmen der Parlamentarier zur Regierungspolitik beurteilen mochte; sie waren schwerlich geeignet, patriotische Regungen hervorzurufen. In dieser ungünstigen Lage vermochte der erst seit wenigen Monaten regierende Kaiser Karl nicht als jene integrative Figur aufzutreten, als die der im November 1916 verstorbene Franz Joseph von »seinen Völkern« akzeptiert worden war. Versuche der Propaganda, die Bekanntheits- und Beliebtheitswerte des jungen Monarchen zu heben, brachten nicht die gewünschten Ergebnisse. Insgesamt war die Stimmung im Lande schlecht. Selbst militärische Erfolge, die 1917 gegen Italien errungen worden waren, erwiesen sich angesichts der damit verbundenen Opfer als zweischneidig. Nicht einmal die hohe Zahl der eingebrachten Kriegsgefangenen vermochte Begeisterung hervorzurufen; sie zog vielmehr die Frage nach sich, wie man diese ernähren sollte. Die zunehmende Verschlechterung der Versorgungslage erwies sich als kaum noch zu bewältigendes Problem – und die Notlage verschärfte die Konflikte mit dem ungarischen Reichsteil, wo aus »Wiener« Sicht die Bereitschaft, die großen Zusammenhänge zu bedenken und Österreich inmitten der prekären wirtschaftlichen Lage beizuspringen, eher gering zu sein schien.

Am Anfang der Februarrevolution in Russland war der Ruf nach Brot gestanden. Im Frühjahr 1917 konnte man auch in der Donaumonarchie vergleichbare Szenarien nicht ausschließen. Teuerungen und Rationierungen gehörten zum Alltag. Sogenannte »Hungerkrawalle« machten die Angespanntheit der Lage offensichtlich. Ausgedehnte Streiks und Arbeiterunruhen erreichten im Mai 1917 auch Wien, und in Böhmen und Mähren wurde Militär aufgeboten, um dem Aufruhr Herr zu werden.26 Die erhobenen Forderungen erinnerten einigermaßen deutlich an die Losungen der Revolution in Russland. In einem Flugblatt hieß es unmissverständlich: »Lernet russisch, lernet von Petersburg«.27 Auch der aufsehenerregende Prozess gegen Friedrich Adler, der für den Mord, den er im Oktober 1916 an Ministerpräsident Stürgkh begangen hatte, zum Tode verurteilt wurde, wirkte sich auf die Stimmung der Bevölkerung aus.28 Der Sohn des sozialdemokratischen Parteiführers, Victor Adler, hatte die Gerichtsverhandlung dazu benützt, die Beweggründe für seine Tat deutlich zu machen und die Bluttat unter Hinweis auf eine »verbrecherische Regierung«, die 1914 nichts anderes als »eine Kriegserklärung gegen die Völker Österreichs erlassen habe«, zu rechtfertigen. Das Mordopfer, Graf Karl Stürgkh, war zur Symbolfigur des sogenannten »Kriegsabsolutismus« geworden. Er hatte sich zu den ab Juli 1914 geltenden umfassenden Überwachungsmaßnahmen und zur Praxis des Notverordnungsrechts bekannt, eine Einberufung des cisleithanischen Parlaments hingegen strikt abgelehnt. Diese und andere Hintergründe vor dem Ausnahmegericht skizzierte Adler und lieferte damit eine Erklärung für seine Tat. Er kam zu folgendem Schluss: »Ich bin schuldig in demselben Maße wie jeder Offizier, der im Kriege getötet oder Auftrag zum Töten gegeben hat, um nichts weniger, aber auch um nichts mehr.«29

Während die »Neue Freie Presse« die Beweggründe für den »politischen Mord« analysierte und den Angeklagten als gewissermaßen willigen »Märtyrer« porträtierte, der die »bittere Süßigkeit« eines derartigen Schicksals bewusst in Kauf genommen hatte30, erregte der Prozess gegen Friedrich Adler auch in Russland Aufsehen. Dort gab es Demonstrationen, bei denen die Befreiung des österreichischen Sozialdemokraten gefordert wurde.31 Der zum »Tyrannenmörder« hochstilisierte Attentäter verkörperte gewissermaßen den »gerechten Zorn« unmündig gehaltener »Massen«, die im Krieg für die »übergeordneten« Interessen der herrschenden Klassen geopfert wurden.

Aber nicht nur im revolutionären Russland erschien Adler als Symbol des Widerstands von Unterdrückten. Die Erregung des »Proletariats« in Österreich im Falle einer tatsächlichen Vollstreckung des Todesurteils war vorprogrammiert. Aus sozialdemokratischer Sicht hieß es später, dass es die Behörden – wohl auch vor dem Hintergrund eines von den russischen Verhältnissen beeinflussten allgemeinen Klimas – nicht »gewagt« hätten, den Delinquenten dem Henker zu überantworten.32

Die Russische Revolution war zum Bezugspunkt für die Forderungen der Arbeiterschaft geworden. In österreichischen Regierungskreisen gab man sich zu Recht alarmiert. Otto Bauer brachte die Situation im September 1917 auf den Punkt: »Man wird hier nicht verweigern können, was drüben ist.«33 Damit meinte er all jene Veränderungen, die der Umsturz in Russland bereits mit sich gebracht hatte und die sich für viele im Habsburgerreich ebenfalls als Desiderat darstellten – soziale und nationale ebenso wie eine Reihe anderer Forderungen. So griffen etwa sozialdemokratische Parteigänger bereits im April 1917 die »neuen Freiheiten« in Russland auf. Verlangt wurde beispielsweise der Achtstundentag, aber auch das Frauenwahlrecht. Im Zuge der Feiern zum 1. Mai kam es mancherorts zu Ausschreitungen, deren Verlauf mehr oder minder eindeutige Parallelen zu den Februarereignissen in Russland aufwies. Die Menschen hungerten, und sie wollten den Frieden. Die Behörden beschwichtigten. Immer noch gebe es einen großen Anteil in der Bevölkerung, der zum »Durchhalten« bereit sei.34

Außenminister Czernin hielt seinem Kaiser die »verblüffende Leichtigkeit«, mit der »die stärkste Monarchie der Welt« gestürzt worden sei, als Warnung vor Augen.35 Jetzt blieb, so der Graf, nur mehr wenig Zeit, um das Reich vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Die Regierung in Wien fand indessen kein wirksames Rezept, um der immer stärker werdenden »Strahlkraft« der russischen Ereignisse entgegenzuwirken. Zunächst erschien ein gewisses Maß an Entgegenkommen gegenüber den Forderungen »der Straße« unausweichlich. Schon Anfang 1917 waren in Sachen Sozialpolitik einige Maßnahmen getroffen oder in Aussicht gestellt worden.36 Die Regierung sei, meinte etwa der Reichsratsabgeordnete und spätere Kurzzeitminister Josef Redlich im Frühjahr 1917, »vor lauter Angst ganz sozialdemokratisch« geworden.37

Mit Verweis auf die angespannte Lage konnte womöglich auch einem von den lauter werdenden Klagen der kriegsmüden Österreicher unbeeindruckten Deutschen Reich größeres Entgegenkommen abgerungen werden. So erweckte Außenminister Czernin gegenüber seinem Ansprechpartner in Berlin den Eindruck, als stünden in Österreich größere Unruhen unmittelbar bevor. Die Lage sei, konstatierte er im April 1917, »äußerst ernst« und darüber hinaus erschienen »die meisten Truppen des Hinterlandes […] unverläßlich«. Umso wichtiger sei es nun, »die sozialdemokratische Organisation an uns zu binden und durch dieselbe auf die breiten Massen ein[zu]wirken«.38 Klare Worte fand der Außenminister aber auch gegenüber »seinem« Kaiser, dem er die »dumpfe Verzweiflung« der Bevölkerung und den alle Bereiche betreffenden akuten Ressourcenmangel vor Augen hielt. Für den Fall, dass nicht bald ein Friedensschluss gelinge, prognostizierte er eine düstere Zukunft.39

Abb. 1 Die Berichterstattung der Kronen-Zeitung verwies auf die Schicksale europäischer Monarchen seit Kriegsbeginn. Das Habsburgerreich geriet unterdessen ebenfalls ins Wanken.

Während die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Ereignis der Russischen Revolution und ihren Konsequenzen in Bezug auf die Umsetzung demokratischer Forderungen auch für Turbulenzen in der ungarischen Innenpolitik sorgte40, bemühte man sich in Österreich, die angesichts der Umwälzung im ehemaligen Zarenreich aufwallende Proteststimmung einzudämmen – unter Verwendung fragwürdiger Argumente. In der »Reichspost« etwa sah man sich genötigt, das »eigene Volk« explizit davor zu warnen, sich von Forderungen nach »mehr Demokratie«, die in Anbetracht des Umsturzes in Russland verstärkt erhoben wurden, benebeln zu lassen. Antisemitische Ressentiments verbanden sich in diesem Plädoyer für das Vertrauen in die bestehende Führung mit einer Ablehnung der Demokratie des revolutionären Russlands ebenso wie auch jener der »westlichen Länder«. Beide Ausformungen der »Volksherrschaft« seien nichts anderes als »Pseudodemokratien«.41

Ungeachtet solcher Einwände, nahmen – wie erwähnt – die bereits vor dem Krieg nach Hause geschickten Repräsentanten des Abgeordnetenhauses ihre Arbeit wieder auf. Darüber, welchen Einfluss die Russische Revolution auf die Wiedereröffnung des Reichsrats hatte, gibt es unterschiedliche Meinungen. Außenminister Czernin jedenfalls wollte hier keine Zusammenhänge erkennen.42 Davon abgesehen war der Vorschlag eines Zusammentritts der Volksvertretung tatsächlich bereits vor dem Umsturz in Petrograd Gegenstand von Erörterungen gewesen, die selbstverständlich auch den Kaiser einbanden.43 Dass schließlich der Monarch aus verschiedenen Gründen, die auch das Faktum der Revolution in Russland miteinschlossen, dem Plan eines bereits seit Monaten im Raume stehenden »Oktrois« eine Absage erteilte und sich im April 1917 für die baldige Einberufung des Reichsrates aussprach, ist allerdings nur schwer von der Hand zu weisen.44 Während die Befürworter des Verfassungsoktrois damit die vielleicht letzte Gelegenheit verstrichen sahen, »die gesamte Verwaltung und Verfassung des Staates auf eine neue, lebensfähige Grundlage« zu stellen, zweifelten andere wohl nicht ohne Grund daran, dass sich die vorhandenen Probleme des Vielvölkerreichs dadurch nur schwerlich hätten lösen lassen.45 Dass andererseits der wiedereinberufene Reichsrat nun tatsächlich eine »Sanierung« der Verhältnisse in Cisleithanien bewerkstelligen würde, erschien gleichfalls fraglich. Die Bedeutung des schließlich unterbliebenen »Oktrois« wird in der Historiographie jedenfalls unterschiedlich bewertet. Manfried Rauchensteiner konstatiert für das Frühjahr 1917 eine grundsätzliche Wende: »Was sollte es für jene, die sich bereit machten, der Monarchie grundsätzlich eine Absage zu erteilen, noch für eine Rolle spielen, ob Böhmen in Kreise eingeteilt, Galizien und Dalmatien aus der österreichischen Hälfte entlassen und der Kaiser einen Eid auf die oktroyierte Verfassung leisten würde oder nicht? Jetzt ging es bereits um weit mehr.«46

So oder so begannen die Entwicklungen in Russland die Regierung in Wien regelrecht vor sich herzutreiben. In einem Schreiben Czernins an den ungarischen Ministerpräsidenten Tisza über die offizielle Haltung zur Sozialdemokratie betonte er einmal mehr die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit mit der Linken. »Sozialpolitik« wollte er aber interessanterweise erst »nach dem Kriege« betreiben, um »den überschüssigen Dampf hinauszulassen«, andernfalls, setzte er hinzu, »explodiert der Kasten«.47

Sich auf eine Vorstellungswelt einzulassen, die radikalen Veränderungen zugrunde lag, fiel indessen aber selbst jenen schwer, die die Revolution in Russland mehr oder weniger vorbehaltlos begrüßt hatten. Victor Adler gestand im Mai 1917 gegenüber Vertretern der deutschen Sozialdemokratie offen ein, dass die geänderten Verhältnisse in Russland nun auch Rückwirkungen auf die eigene Partei hätten, dass eine Art Handlungsauftrag im Raume stand, der neue Herausforderungen mit sich gebracht hatte: »Wir haben nicht mehr die Folie des Zarismus – die Regierung nicht, aber wir auch nicht«, meinte er.48 In Anbetracht der innerparteilichen Konflikte, die sich nicht zuletzt an der Frage der »Lehren« der Russischen Revolution für den eigenen Kurs entzündeten, war es durchaus angebracht, sich den Problemen der eigenen Standortbestimmung zu widmen – gegenüber der Russischen Revolution ebenso wie der Regierung.

Oktober/November 1917

Die Machtübernahme der Bolschewiki kam auch für die Beobachter und Kommentatoren im Habsburgerreich nicht unbedingt überraschend. Zu deutlich waren die Anzeichen für eine neuerliche Umwälzung geworden. Und überall schwirrten Gerüchte herum, die einen Coup der Bolschewiki schon lange vor dem Oktober bzw. November prophezeiten. Am 20. Juni 1917 telegraphierte etwa Graf Hadik, der k.u.k. Gesandte in Stockholm, nach Wien, dass dem Russland-Experten und Professor an der Universität Wien Hans Uebersberger49 die Nachricht eines Bekannten aus Petersburg zugegangen wäre, wonach »Lenin alle Vorbereitungen getroffen« habe, »um in einigen Tagen loszuschlagen und nach dem errungenen Erfolg die Regierung zu übernehmen«. Das Gelingen einer derartigen Unternehmung sei aber, hieß es damals, »kaum zu erwarten«.50

Seit dem berühmten Befehl Nr. 1 des Petrograder Sowjets, der die Hierarchie in der Armee förmlich auf den Kopf gestellt und die Revolution so mitten in die Streitkräfte Russlands getragen hatte, bröckelte die Disziplin unter den russischen Soldaten immer mehr.51 Die Aufrufe der Provisorischen Regierung, das Vaterland zu verteidigen, unterlagen gegenüber Slogans, die viel attraktiver waren als die Aussicht, am Ende doch am Schlachtfeld zu sterben. Versuche, die Streitkräfte bei der Stange zu halten, scheiterten. Die Soldaten wurden zur Hauptstütze der Bolschewiki: Sie waren die Einzigen, die für einen sofortigen Frieden eintraten. Mit einfachen Botschaften und Versprechungen gelang es Lenin, seine Partei zum Sammelbecken aller Unzufriedenen zu machen.52

Wer die Entwicklungen in Russland nach der Februarrevolution beobachtete, dem erschloss sich das Bild eines völlig instabilen Staates. Hatte man in der österreichischen Presse schon am Beginn der Umwälzung von wirren Verhältnissen gesprochen, versank das Land, wie es schien, ab dem Sommer 1917 endgültig im Chaos. Dieses Wort prägte die Russlandberichterstattung nicht nur im Habsburgerreich, und es schien angesichts blutiger Bauernrevolten53, der Beseitigung von Offizieren durch ihre Soldaten, des augenscheinlichen Zerfalls der Armee im Zuge der letzten russischen Offensive oder des »Juliputschs« der Bolschewiki durchaus passend zu sein. Tatsächlich rissen die Nachrichten über die »russischen Wirren« nicht ab. Im August schließlich war es ein Komplott rund um General Lavr Kornilov, das die Provisorische Regierung erneut in schwere Bedrängnis brachte. Der »frischgebackene« Oberkommandierende stand für eine Politik der starken Hand – nicht nur in seinen Augen der einzige Ausweg, um Russland am Ende doch noch als Großmacht zu erhalten. Wie genau sein Kurs ausgesehen hätte, ob es lediglich zu einer Umbildung der Provisorischen Regierung oder zu weiterreichenden Veränderungen gekommen wäre, lässt sich angesichts der verwirrenden Umstände, die sein Aufbegehren gegen den Premier Kerenskij begleiteten, nur schwer beantworten. So oder so: Kornilovs unblutig über die Bühne gegangener »Putsch« wurde ein Fehlschlag, drastischer ausgedrückt, könnte man auch von einem »Rohrkrepierer« sprechen. Während die Provisorische Regierung in Verdacht geriet, mit dem General unter einer Decke gesteckt zu haben, triumphierten die Bolschewiki als »Retter« vor der »Konterrevolution«. Nicht zuletzt aufgrund ihres Einflusses unter den Eisenbahnern war es gelungen, den Vormarsch von Kornilovs Truppen zu stoppen. Das Scheitern des Generals wurde indessen auch im Habsburgerreich begrüßt. In diplomatischen Kreisen hielt man es für »bewiesen«, dass der General mit der Entente »cause commune« gemacht und auf ein Wiedererstarken der Armee für den Kampf gegen die Mittelmächte hingearbeitet habe.54

Während die Lage der Provisorischen Regierung immer aussichtsloser wurde, erholten sich nun die Bolschewiki von den »Wunden« des Juli 1917 rasant. Damals waren führende Bolschewiki verhaftet und die Parteipresse verboten worden, nachdem sich blutig verlaufene Demonstrationen und das Aufbegehren von Soldaten und Matrosen als von Lenin und seinen Gefolgsleuten initiierte Aktionen dargestellt hatten. Der Revolutionsführer floh aus der Hauptstadt und hielt sich in Finnland versteckt. Nach der Kornilov-Affäre aber ließ die Regierung gegenüber den Bolschewiki Milde walten – eine Entscheidung, die sich als Bumerang herausstellte. Bolschewistische Zeitungen durften wieder erscheinen und einige der Verhafteten kamen frei. Die Partei befand sich zweifellos im Aufwind. Angesichts des Zuspruchs, den die Bolschewiki im September bei Wahlen in Moskau, aber auch in anderen großen Städten bekamen, drängte Lenin auf den Umsturz. Nun, da sich das Kräfteverhältnis in den Sowjets zugunsten seiner Partei verschob, war die Zeit reif, nach der Macht zu greifen: Jetzt war die Forderung »Alle Macht den Räten«, die per Beschluss am Parteitag der Bolschewiki nach den Juliereignissen kurzfristig ersetzt worden war (durch die einigermaßen holprige Losung »Alle Macht dem auf die ärmste Bauernschaft gestützten Proletariat und der in den Sowjets der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten organisierten revolutionären Demokratie!«55), mit Mehrheiten abgesichert.56 Dass als Folge innerparteilicher Differenzen – nicht alle teilten die Ansicht ihres Anführers von der Notwendigkeit einer sofortigen Umwälzung – die Pläne für den Coup der Bolschewiki an die Öffentlichkeit gelangten, war für Lenin kein Grund, den Aufstand abzusagen. »Wohl kaum jemals ist ein gewaltsamer Umsturz einer Verschwörergruppe so detailliert allen vorher mitgeteilt worden«57, und wohl kaum jemals, könnte man hinzufügen, wurde so wenig unternommen, ihn zu verhindern.

Auch im Ausland gewannen viele Beobachter den Eindruck, als könnte nur ein weiterer Wechsel an der Spitze Russlands für einen Ausweg aus der unlösbar scheinenden russischen »Staatskrise« sorgen. Der Oktoberrevolution haftete jedenfalls weniger »Sensationelles« an als der ersten Umwälzung des Jahres 1917. Anders als bei der Februarrevolution, die aufgrund des Sturzes der Jahrhunderte bestehenden Zarenherrschaft als fundamentale Zäsur wahrgenommen worden war, handelte es sich jetzt auf den ersten Blick bloß um eine weitere Rochade innerhalb der revolutionären Kräfte, um das nächste Kapitel eines Provisoriums, dem erst die Wahlen zur Verfassungsgebenden Versammlung, zur Konstituante, ein Ende bereiten würden. In der österreichischen Presse war anlässlich des Oktoberumsturzes bezeichnenderweise von einer »Petersburger politischen Drehbühne« die Rede, auf der nun neue Figuren in Erscheinung traten.58

Die k.u.k. Diplomaten waren bereits am Tag nach dem in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober bzw. vom 6. auf den 7. November 1917 begonnenen Staatsstreich im Besitz von Informationen, die auf eine neuerliche Umwälzung in Russlands Hauptstadt verwiesen. Als Baron Franz am 8. November 1917 von Kopenhagen aus diesbezügliche Nachrichten nach Wien per Telegramm weiterleitete, war der wesentliche »Akt« des Aufstands in Petersburg vollzogen, die wichtigsten strategischen Punkte in Petersburg besetzt, die Mitglieder der Provisorischen Regierung verhaftet. Lenin, hieß es, habe nach »unverbürgter telephonischer Nachricht« mittlerweile die »Nachfolge« von Kerenskij angetreten.59

Die gemäßigten Sozialisten, Rechte Sozialisten-Revolutionäre und Menschewiki, verurteilten indessen den Aufstand der Bolschewiki. Den 2. Allrussischen Sowjetkongress, der am 25./26. Oktober zusammentrat und den Umsturz legitimieren sollte, verließen sie unter Protest, höhnisch verabschiedet von Leo Trotzki, der ihren nunmehrigen Platz auf dem »Kehrichthaufen der Geschichte« verortete.60 »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben«, soll Michail Gorbačev 1989 gesagt haben – wer zu früh geht, wäre zumindest hinsichtlich der Reaktion moderater Räteparteien auf die »Revolution« der Bolschewiki im November 1917 zu ergänzen, den bestraft sie auch: Indem man sich vom Sowjetkongress zurückzog, hatte man Lenin und seinen Gefolgsleuten das Feld überlassen – nicht nur für den Moment, wie damals geglaubt wurde.61 Daran konnte auch das vorläufige Weiterwirken vor allem der Menschewiki in den Räten nichts ändern.

Das Wichtigste, was sich nun aus dieser neuen Situation ergab, war für das Habsburgerreich jedoch weniger, wer sich und unter welchen Begleiterscheinungen nun an die Spitze Russlands stellte, sondern was die neue Führung zu tun beabsichtigte. Alles lief auf eine Frage hinaus: Würde es nun Frieden geben oder nicht? Angesichts dessen, was die Bolschewiki angekündigt hatten, standen die Chancen auf ein Ende des Krieges – zumindest also im Osten – gut. Lenin und seine Anhänger wussten, dass sie eines in jedem Fall und unter allen Umständen tun mussten: das Versprechen, den Kriegskurs aufzugeben, wahrmachen. Den Umsturz der Bolschewiki fassten die österreichischen Zeitungen demgemäß auch sofort als »Revolution des Friedens« auf.

Vier Tage, nachdem Lenin und seine Mitstreiter die Macht in Petrograd an sich gerissen hatten, hieß es im Parteiorgan der Sozialdemokraten: »Heil unseren russischen Brüdern! Ihre kühne Tat gibt der Welt eine große, gewaltige Hoffnung. Sie gibt uns die Aussicht endlich befreit zu werden, von allen Schrecken und Nöten dieses grauenvollen Krieges! Und wenn dies gelingt, dann beginnt ein neues Zeitalter in der Geschichte der Menschheit. Vermag es der Sozialismus, der gequälten Welt den Frieden zu bringen, dann fliegen ihm Millionen befreiter Seelen zu; der Triumph des Friedens wird dann der Triumph des Sozialismus sein!«62

Andere Zeitungen, wie etwa die christlichsoziale »Reichspost«, blieben als Folge der zunächst nur spärlich aus Russland kommenden Nachrichten zunächst zurückhaltend. Noch Tage, nachdem das berühmte »Winterpalais« in Petrograd erstürmt und die Minister der Provisorischen Regierung festgenommen worden waren, rätselte man, ob die Bolschewiki tatsächlich den Kampf um die Macht für sich entschieden hatten. Die Bedenken waren berechtigt. Immerhin wollte der geflohene Ministerpräsident Aleksandr Kerenskij das Feld nicht kampflos räumen. Während Letzterer sich vergeblich darum bemühte, genügend Kräfte für einen Schlag gegen Lenins Anhänger zu sammeln, hieß es am 14. November 1917 in der »Reichspost«, dass der »Bürgerkrieg« noch nicht entschieden sei.63 Und man schloss den Bericht über die Vorgänge in Russland mit vielsagenden Worten: »An dem russischen Beispiel können die Völker studieren, was ihnen droht, wenn sie ihr altes Fundament preisgeben und umstürzlerischen Schlagworten Gehör schenken: Heillose Verwirrung, Zerrüttung, Auflösung, Lähmung der Kräfte, und statt Frieden Kampf aller gegen alle!64

Das war eine Mahnung an all jene »Völker« des eigenen Reichs, deren Vertreter nicht zuletzt im Reichsrat immer klarer ihre nationalen Forderungen aussprachen. Die Monarchie erschien ihnen zufolge immer mehr als ein unzeitgemäßes Gebilde, das nicht länger in die »neue Zeit« passte, als ein Reich, in dem der »Verfall, die Dekadenz« den Blick auf die Realität verstelle und man immer noch »das Unrettbare retten« wolle, anstatt »ehrlich die Fahne der Demokratie und Freiheit zu hissen«. Das alles wurde unumwunden ausgesprochen – für die einen waren solche Äußerungen Hochverrat, für die anderen entsprachen sie lediglich einer authentischen Analyse der Entwicklungen.65

Die »neue Zeit«, von der im Parlament in Wien die Rede gewesen war, hatte selbstverständlich viel mit dem zu tun, was in Russland passierte. Dort ging es längst nicht nur mehr um die Wandlung von der Monarchie zur Republik66 oder die vermeintliche Herrschaft der Räte, sondern um eine beispiellose Veränderung der bis dahin bestehenden Gesellschaftsordnung und um eine Politik, die nationalen Begehrlichkeiten Rechnung trug. Viel war in dieser Hinsicht schon seit der Februarrevolution auf den Weg gebracht worden, zu wenig aber, um die Forderungen der Nationalitäten tatsächlich zu befriedigen. Im Habsburgerreich wurde die Entwicklung mit großer Spannung mitverfolgt. Unter den Slawen fiel die Losung von der »Selbstbestimmung der Nationen« auf fruchtbaren Boden. Währenddessen blickten die Spitzen des Habsburgerreichs besorgt darauf, wie die »eigenen« Polen oder Ruthenen bzw. Ukrainer die Nationalitätenpolitik der neuen Machthaber in Russland aufnahmen. Auch im unter der Kontrolle der Mittelmächte stehenden »Königreich Polen« waren die Erwartungen hinsichtlich einer zufriedenstellenden Zukunftsperspektive und Befriedigung nationaler Bedürfnisse im »Schlepptau« von Berlin und Wien – gelinde gesagt – enden wollend.67 Großen Eindruck machten beispielsweise die Entwicklungen in der Ukraine, wo ein Zentralrat, die Rada, bereits im Juni 1917 angekündigt hatte, dass das Land von nun an sein Schicksal selbst in die Hand nehmen würde. Rückwirkungen der diesbezüglichen Entwicklungen im ehemaligen Zarenreich auf die Tschechen oder Südslawen waren gleichfalls zu erwarten. Tatsächlich kam 1917 hinsichtlich nationaler Forderungen einiges in Bewegung im Habsburgerreich – gewiss nicht nur aufgrund der russischen Ereignisse, aber ganz sicher auch nicht völlig an ihnen vorbei. Die Abgeordneten des »Česky Svaz« beispielsweise hatten bereits am 30. Mai 1917 ihre Forderung nach einem tschechoslowakischen Staat erhoben, und auch die tschechischen Sozialdemokraten sprachen sich kurze Zeit später für einen »böhmisch-slowakischen Staat mit allen Attributen der Souveränität« aus.68

Dass das Verständnis der Bolschewiki von der Befreiung der Völker ein anderes war als jenes der Nationalitäten im Habsburgerreich, sollte sich freilich schon sehr bald zeigen.69 Was 1917/18 Bedeutung hatte, war aber die Symbolkraft der russischen Ankündigungen, war der Impuls, der aus dem ehemaligen Zarenreich kam. Noch bevor sich auch der amerikanische Präsident Woodrow Wilson in seinen berühmten »14 Punkten« zur Zukunft der »Völker Österreich-Ungarns« zu Wort meldete, von »autonomer Entwicklung« sprach und etwa einen unabhängigen polnischen Staat propagierte70 – bei alldem allerdings weder die Worte »Demokratie« noch »Selbstbestimmung« verwendete –71, wurde in Prag die sogenannte »Dreikönigs-Deklaration« verabschiedet, in der es einmal mehr um die Vorstellungen einer »nationalen Zukunft« der Tschechen (unter Einschluss auch slowakischer Delegierter) ging. In dieser Stellungnahme wurde die »›Internationalisierung‹ der böhmischen Frage betont«, und man ließ »als Novum das pflichtschuldige Lippenbekenntnis vermissen, dass all diese Forderungen unter dem Szepter der angestammten Dynastie realisiert werden sollten«.72

Bezug genommen wurde in der von der Zensur unterdrückten Erklärung außerdem auf Vorschläge der Bolschewiki, wonach auch Vertreter der Nationalitäten des Habsburgerreichs zu den Ende 1917 aufgenommenen Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk und Petrograd zugelassen werden sollten. Realiter war ihr Friedensangebot explizit nicht an die »Beherrscher«, sondern die »Beherrschten« ergangen. Bereits im Dezember hatte dieser Umstand heftige Debatten im Abgeordnetenhaus des Reichsrates zur Folge gehabt. Ein Repräsentant der tschechischen Sozialdemokraten beschuldigte die Regierung, den Krieg ohne »die Völker« des Reichs gemacht zu haben und jetzt auch den Frieden unter Ausschluss ihrer Repräsentanten schließen zu wollen73, und der slowenische Abgeordnete, Anton Korošec, sprach im Namen der Südslawen der von Außenminister Czernin geleiteten Delegation für die Friedensgespräche mit den Bolschewiki überhaupt die Legitimation ab, die Interessen der »Völker« des Reichs in angemessener Weise zu vertreten.74

All diese Wortmeldungen mündeten, ausgehend von der Empörung über eine gewissermaßen konspirative Diplomatie, die sich einer Partizipation der »Untertanen« versperrte, in eine grundsätzliche Absage an die bestehenden Verhältnisse. Auch Victor Adler war im Jänner 1918 davon überzeugt, dass sich nicht zuletzt angesichts der Russischen Revolution das als »rückständig« charakterisierte Österreich, in dem er – anders als noch im Rahmen der Vorbereitungen für die Stockholmer Friedenskonferenz im Jahr zuvor – geknebelte und an ihrer Weiterentwicklung gehinderte »Völker« sah, sowohl in sozialer als auch nationaler Hinsicht verändern würde müssen; aber, so meinte er, »alles zu seiner Zeit«.75

Während die Aussagen des sozialdemokratischen Parteiführers eine Politik vertraten, in der die »Konsequenzen aus den Weltereignissen […] Stück für Stück gezogen« werden sollten, waren weder Geduld noch Mäßigung die Sache der Bolschewiki.76 Davon abgesehen gab es keine auch noch so kleine Schnittmenge von Gemeinsamkeiten zwischen ihnen und den in Brest-Litowsk versammelten Vertretern der Doppelmonarchie. Egal, was Lenin und seine Gefolgschaft nach dem Oktoberumsturz taten oder ankündigten, es waren samt und sonders Perspektiven, die in scharfer Konkurrenz zum Programm und zum Selbstverständnis der Vertreter der »alten Ordnung« standen. Auch die seitens der russischen Revolutionäre aufgestellte Forderung nach einem Frieden »ohne Annexionen und Kontributionen« erschien nicht allen erstrebenswert. Viel weniger noch galt das freilich für die Aussicht auf eine soziale und nationale Revolution im eigenen Land. Nach den vielen Opfern, die der Krieg gekostet hatte, gab es jedenfalls laute Stimmen, die eine Rückkehr zum Status quo ante und damit einen Verzicht auf die unter großen Opfern errungenen territorialen Gewinne nicht akzeptieren wollten. Dann, hieß es, seien Hunderttausende sinnlos gestorben.77

Ungeachtet dessen ließen sich die Anzeichen der wachsenden Kriegsmüdigkeit im Habsburgerreich kaum noch ignorieren. Die Bolschewiki wiederum wollten ihre »proletarische« Revolution nicht nur auf Russland beschränkt wissen. Die Zeichen für eine Überwindung einer von »Kaisern und Königen« regierten Gesellschaft, einer »kapitalistischen« und »imperialistischen Weltordnung« schienen tatsächlich auch in anderen Ländern gut zu stehen. Die Bolschewiki gaben sich siegessicher. Bereits im September 1917 kündigte etwa Karl Radek, einer der wichtigsten Mitstreiter Lenins, einen bevorstehenden Todesfall der besonderen Art an: »Eine Welt liegt im Sterben. Wie lange ihre Zuckungen noch dauern werden, wie sehr ihr Kadaver die Luft verpesten kann, ein Kadaver ist sie doch und die Arbeiterklasse muß mit ihm aufräumen, wenn sie nicht selbst untergehen will.«78

In der Donaumonarchie gärte es. Als sich die »Lebensmittelkrise« immer mehr zuspitzte und obendrein der Abschluss eines Friedens mit dem revolutionären Russland wackelte, wuchs der Protest in der Arbeiterschaft. Das Ende des jahrelangen Gemetzels sollte nicht – wie es schien – an den territorialen Forderungen maßloser deutscher Generäle scheitern.79 Als im Jänner 1918 große Streiks ausbrachen und in weiterer Folge Soldaten der k.u.k. Kriegsmarine zu meutern begannen, lag es auf der Hand, diese Entwicklungen auch mit den Vorgängen in Russland in Verbindung zu bringen. Die Nervosität in den Machtzentren des Habsburgerreichs stieg. Die Errichtung eines Militärregimes erschien manch einem als probates Mittel, um wieder Herr der Lage zu werden. Selbst die von offizieller Seite regelrecht zu Hilfe gerufenen Sozialdemokraten hatten ihre Mühe, die Arbeitsniederlegungen zu beenden. Die Streikbewegung flaute aber schließlich nicht aufgrund des Einwirkens sozialdemokratischer Funktionäre ab, sondern weil ihr eine lenkende Hand fehlte.80 Trotzdem versuchte die Sozialdemokratie, den »Jänner 1918« als Erfolg zu verbuchen. Immerhin war die Regierung vor dem Hintergrund des Massenprotests bereit gewesen, mit der Partei über diverse Forderungen der Arbeiterschaft in Verhandlungen zu treten. Die in weiterer Folge gemachten Zugeständnisse empfanden Kritiker aber im Endeffekt als bloße »Kosmetik«. Victor Adler rang um eine gerechte Bewertung des Erreichten und sah einen Etappensieg – nicht mehr und nicht weniger.81

Pläne in Richtung eines Militärregimes waren in Anbetracht einer vorläufigen Beruhigung der Lage ad acta gelegt worden.82 Nicht alle hielten es allerdings für klug, dass Kaiser Karl sich im Zweifelsfall nie dazu durchringen konnte, auch harte Entscheidungen zu treffen: »Der unglückliche Monarch ließ […] die Tatsache außer acht, daß bisweilen operative Eingriffe unumgänglich nötig sind, um einen kranken Körper zu heilen«, meinte etwa Emerich Csáky. Der k.u.k. Diplomat konstatierte eine »unangebrachte Milde« des Kaisers.83