11,99 €

Mehr erfahren.

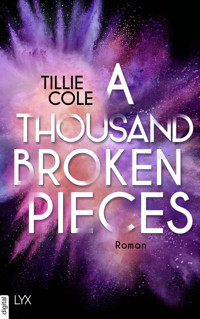

- Herausgeber: Lyx.digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: A Thousand Boy Kisses

- Sprache: Deutsch

WIE MACHST DU WEITER, WENN DU EIN STÜCK DEINES HERZENS VERLOREN HAST?

Savannah Litchfield hat den Verlust ihrer Schwester Poppy vor vier Jahren noch immer nicht verwunden. Ganz im Gegenteil: Seit ihrem siebzehnten Geburtstag verliert sie sich mit jedem Tag mehr in ihrer Trauer und Einsamkeit. Diese Gefühle teilt sie mit Cael Woods, der seit dem Tod seines Bruders vor wenigen Monaten am Boden zerstört ist. Erst als die beiden sich bei einem Therapieprogramm für Jugendliche, die Schicksalsschläge erlebt haben, begegnen und langsam näherkommen, erhalten sie eine Chance auf das, was sie sich beide so verzweifelt wünschen: endlich wieder zu leben. Doch dafür müssen sie nicht nur dem Programm vertrauen, sondern auch sich selbst — und einander ...

»Tillie Cole hat mich bereits mit ALL YOUR KISSES von der ersten Seite an gefesselt. Ihre herzzerreißenden Geschichten sorgen für eine Achterbahnfahrt der Gefühle und ihr emotionaler Schreibstil trifft einen mitten ins Herz. Haltet eure Taschentücher bereit!« BURCU BLOYD

Die sehnsüchtig erwartete Fortsetzung von A THOUSAND BOY KISSES, einem der meistgehypten Bücher auf TIKTOK, von Bestseller-Autorin Tillie Cole

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 646

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

Titel

Zu diesem Buch

Leser:innenhinweis

Widmung

Motto

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Epilog

Danksagung

Die Autorin

Die Romane von Tillie Cole bei LYX

Impressum

TILLIE COLE

A Thousand Broken Pieces

Roman

Ins Deutsche übertragen von Svenja Tengs

Zu diesem Buch

Vier Jahre ist es her, dass Savannahs Schwester Poppy den Kampf gegen den Krebs verlor. Doch während alle um Savannah herum sich bemühen, so gut es geht weiterzumachen, ist diese immer noch in ihrer Einsamkeit und Trauer gefangen. Zurückgezogen und allein verbringt sie ihre Tage. Aber als sie von einem Therapieprogramm erfährt, das speziell auf Jugendliche, die Angehörige verloren haben, ausgerichtet ist, weiß sie: Sie muss es wenigstens versuchen. Für Poppy. Für ihre Familie. Und am allermeisten für sich selbst. Angekommen in England trifft sie auf Cael Woods, einen aufstrebenden Eishockeystar, der seit dem plötzlichen Tod seines Bruders vor wenigen Monaten nicht mehr spielen kann. Tief in seiner Wut gefangen stößt er jeden von sich, der sich ihm nähert. Doch Savannah blickt durch seinen Zorn hindurch und erkennt all den Schmerz, den sie selbst nur zu gut kennt. Gemeinsam finden sie Trost beieinander und machen sich auf die Reise, um die tausend Scherben ihrer Herzen Stück für Stück wieder zusammenzusetzen …

Liebe Leser:innen,

dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.

Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.

Achtung:

Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!

Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.

Euer LYX-Verlag

Für jene, die einen geliebten Menschen verloren haben – ich gehe an eurer Seite.

Für jene, die einen Teil ihres Herzens verloren haben – ich halte eure Hand.

Für jene, die nicht wissen, wie sie weitermachen sollen – ich bete, dass dieses Buch euch Trost spendet.

Für Dad.

Ich werde dich immer vermissen.

Bis wir uns wiedersehen.

Endure Fort.

»Ich habe angefangen zu verstehen, dass der Tod für einen Kranken nicht so schwer zu ertragen ist. Für uns hat der Schmerz schließlich ein Ende, wir gehen an einen besseren Ort. Aber für die, die zurückbleiben, wird der Schmerz nur größer.«

Poppy, All Your Kisses

Prolog

Savannah

Dreizehn Jahre alt

Blossom Grove, Georgia

Ich konnte nichts anderes hören als das ohrenbetäubende Schlagen meines Herzens. Der Rhythmus war zu schnell, donnernd wie die zerstörerischen Sommerstürme, die bei brütender Hitze durch Georgia fegten.

Mein Atem wurde schwerfällig, als meine Lungen langsam ihre Funktion einstellten. Die Luft in meiner Brust verhärtete sich zu Granitblöcken und drückte mich so heftig nieder, dass ich zur Salzsäule erstarrt war, während ich Poppy im Bett dahinscheiden sah. Ebenso wie meine Eltern, die sich aneinanderklammerten, als würden auch sie sterben. Ihr Kind, ihre Erstgeborene verlor gerade direkt vor unseren Augen den Kampf gegen den Krebs. Der Tod lauerte wie ein unheilvoller Schatten neben ihr, schickte sich an, sie mitzunehmen. Tante DeeDee stand da, die Arme um die Taille geschlungen, als könnte sie sich nur so aufrecht halten.

Ich spürte, wie Ida meine Hand so fest drückte, dass meine Knochen zu brechen drohten. Spürte den zierlichen Körper meiner kleinen Schwester zittern, wahrscheinlich vor Angst oder Schmerz oder völligem Unglauben darüber, dass das alles echt war. Dass das alles gerade wirklich geschah.

Mein Gesicht war überströmt von Tränen, die in Sturzbächen aus meinen Augen flossen.

»Savannah? Ida?«, sagte Mama leise. Ich blinzelte durch den nassen Schleier, bis ich sie vor uns sah. Während mein Körper aus seinem betäubten, verkrampften Zustand aufzuwachen schien, begann ich den Kopf zu schütteln. »Nein …«, flüsterte ich und spürte, wie sich Idas entsetzter Blick auf mich richtete. »Bitte …«, fügte ich hinzu, doch mein nahezu stummes Flehen verhallte in der stehenden Luft um uns herum.

Mama beugte sich zu mir herunter und strich mir zitternd über die Wange. »Du musst dich verabschieden, Baby.« Ihre Stimme, heiser und erschöpft, bebte. Sie blickte über ihre Schulter, dorthin, wo Rune auf dem Bett saß, einen Kuss nach dem anderen auf die Hände, die Finger und das Gesicht meiner Schwester drückte und seine Poppymin ansah, wie er es immer getan hatte – als wäre sie allein für ihn geschaffen. Ein erstickter Schrei entfuhr mir, während ich sie beobachtete.

Dies war nicht real. Es konnte nicht real sein. Sie konnte ihn nicht verlassen. Sie konnte uns nicht verlassen …

»Mädchen«, drängte Mama wieder mit Nachdruck. Es brach mir das Herz, als Mamas Unterlippe zu zittern begann. »Sie …« Mama schloss die Augen, versuchte irgendwie die Fassung zu bewahren und unterbrach sich in dem, was sie hatte sagen wollen. Ich wusste nicht, wie sie das anstellte. Mir war es unmöglich. Ich konnte mich dem hier nicht stellen. Konnte es nicht tun.

»Sav«, sagte Ida neben mir. Ich wandte mich meiner kleinen Schwester zu. Sah ihre dunklen Haare, ihre grünen Augen, ihre tiefen Grübchen und ihre vom Weinen gerötete Haut. Ihr süßes, untröstliches Gesicht. »Wir müssen es tun.« Ihre Stimme zitterte. Doch sie nickte mir ermutigend zu. Jetzt gerade hatte Ida mehr Kraft als ich.

Ida stand auf und zog mich hoch, ohne auch nur in einer Sekunde ihren eisernen Griff um meine Hand zu lockern. Als ich stand, blickte ich auf unsere verschränkten Hände hinunter. Bald würde es für immer so sein. Bloß unsere beiden Hände, keine dritte, die uns halten, führen konnte.

Ich ging hinter Ida her, und als wir zu dem Bett gingen, fühlte sich jeder Schritt an, als würde ich durch Morast waten. Das Bett war so positioniert, dass man durchs Fenster blicken konnte. Damit Poppy hinaussehen konnte. Rosa-weiße Kirschblütenblätter, die von den Bäumen herabfielen, wirbelten in der Brise umher und verteilten sich auf dem Boden. Rune blickte auf, als wir uns näherten, aber ich konnte ihm nicht in die Augen sehen. Ich war nicht stark genug, ihn in diesem Moment anzuschauen. Dem Moment, vor dem es uns allen gegraut hatte. Von dem ich tief im Inneren nie gedacht hatte, dass er wirklich käme.

Während ich so tief wie möglich einatmete, gingen Ida und ich um das Bett herum. Das Erste, was ich hörte, war Poppys Atem. Er hatte sich verändert. Er war tief und rasselnd, und ich konnte die Erschöpfung, den Kampf in ihrem schönen Gesicht sehen …

Die Anstrengung, die es sie kostete, nur noch ein paar Minuten länger durchzuhalten. So lange bei uns zu bleiben, wie sie konnte. Doch trotz allem wurde ihr Lächeln breiter, als sie uns sah. Ihre Schwestern. Ihre besten Freundinnen.

Unsere Poppy … der beste Mensch, den ich je gekannt hatte.

Poppy hob ihre dünnen, zerbrechlichen Hände und streckte sie nach uns beiden aus. Ich schloss die Augen, als ich spürte, wie kalt sie war, wie schwach ihr Griff jetzt war.

»Ich habe dich lieb, Poppy«, flüsterte Ida. Ich öffnete die Augen und bemühte mich, nicht hinzufallen, als Ida ihren Kopf auf Poppys Brust legte und sie fest umarmte. Poppy schloss die Augen und drückte den Hauch eines Kusses auf Idas Kopf.

»Ich … dich auch … Ida«, antwortete sie und hielt unsere kleine Schwester fest, als wollte sie sie nie mehr loslassen. Ida war in jeder Hinsicht Poppys Doppelgängerin – ihre Persönlichkeit, ihr Aussehen, ihre stets positive Lebenseinstellung. Poppy fuhr durch Idas dunkle Haare. »Bleib so, wie du bist«, murmelte sie, als Ida den Kopf hob. Poppy legte ihre geschwächte Hand auf Idas Wange.

»Das werde ich«, sagte Ida, deren Stimme brach, als sie einen Schritt zurückging und widerwillig ihre Hand aus Poppys zog. Ich konzentrierte mich auf dieses Loslassen. Ich wusste nicht, warum, doch ich wollte, dass Ida unsere Schwester weiter festhielt. Wenn wir beide sie einfach weiter festhielten, vielleicht müsste Poppy dann nicht gehen, vielleicht könnte sie dann hierbleiben, bei uns, in Sicherheit …

»Sav…«, flüsterte Poppy, und ihre Augen glänzten, als ich sie ansah.

Etwas in mir zerbrach. Mir entgleisten die Gesichtszüge, und ich begann zu schluchzen. »Poppy …«, sagte ich, ergriff ihre Hand und drückte sie an mich. Immer und immer wieder schüttelte ich den Kopf, flehte im Stillen Gott, das Universum, irgendwen an, dem Ganzen ein Ende zu setzen, uns ein Wunder zu schenken und sie bei uns zu lassen, wenn auch nur für kurze Zeit.

»Ich bin … okay …«, sagte Poppy und durchbrach mein stummes Flehen. Ihre Hand zitterte; ich führte sie an meine Lippen, um ihre kalte Haut zu küssen. Dabei merkte ich allerdings, dass Poppys Hand ruhig war und das Zittern von mir kam. Tränen liefen mir über die Wangen. »Savannah«, sagte Poppy, »ich bin … bereit … zu gehen …«

»Nein«, sagte ich kopfschüttelnd. Ich spürte eine Hand, die sich auf meinen Rücken legte, und einen Arm, der sich um meine Taille schlang. Ich wusste, es waren Mama und Ida, die mich aufrecht hielten. »Ich bin noch nicht bereit … Ich brauche dich … Du bist meine große Schwester … Ich brauche dich, Poppy.« Meine Brust zog sich so fest zusammen, dass es wehtat, und ich wusste, es war mein Herz, das in winzig kleine Stücke zerbarst.

»Ich werde … immer … bei dir … sein«, sagte Poppy, und ich sah, wie sie blasser wurde, hörte, wie das entsetzliche Röcheln ihres Atems stärker und unregelmäßiger wurde. Nein … Nein, nein, nein … »Wir werden …«, Poppy atmete geschwächt ein, sog noch einmal Luft in ihre Lungen, »uns wiedersehen …«

»Poppy«, stammelte ich, bevor ich von einem heftigen Schluchzen übermannt wurde. Ich legte den Kopf auf Poppys Brust und spürte, wie ihre schwachen Arme mich umfingen. Sie hatte vielleicht an Kraft verloren, doch diese Umarmung fühlte sich wie eine sichere Decke an, die über mich gelegt wurde. Ich wollte nicht loslassen.

»Ich … liebe dich … Savannah. So … sehr«, sagte Poppy und kämpfte gegen ihren langsamer werdenden Atem an, um sprechen zu können. Ich kniff die Augen zusammen, in dem vergeblichen Versuch, sie festzuhalten. Poppy gab mir einen Kuss auf den Scheitel.

»Savannah«, drang Mamas Stimme an meine Ohren. »Baby …«, flüsterte sie. Ich hob den Kopf und sah Poppys schwaches Lächeln.

»Ich habe dich lieb, Pops«, sagte ich. »Du warst die beste große Schwester, die ich mir hätte wünschen können.« Poppy schluckte, und ihre Augen glänzten vor Tränen. Ich studierte ihr Gesicht. Sie stand so kurz davor, von uns zu gehen. Ich prägte mir das Grün ihrer Augen ein, die natürlichen hellen Strähnen in ihren dunklen Haaren. Sie war jetzt blass, doch ich erinnerte mich an den Pfirsichton ihrer zarten Haut. An ihren süßen Duft, der mich so oft umhüllt hatte, an ihr Gesicht, als es voller Lachen und Leben gewesen war.

Ich wollte ihre Hand nicht loslassen und wusste nicht, ob ich je dazu in der Lage wäre, aber als Mama meine Schultern drückte, tat ich es. Zugleich weigerte ich mich, ihren Blick loszulassen, bis sich Mama und Daddy ans Bett stellten und mir die Sicht versperrten.

Ich taumelte zurück, während langsam der Schock einsetzte. Ida ergriff meine Hand und drückte sich an meine Brust. Als ich sah, wie Mama und Daddy Poppy küssten und umarmten und ihr Lebewohl sagten, fühlte ich mich fast wie losgelöst. Ein Rauschen ertönte in meinen Ohren, als Mama und Daddy zurücktraten und Rune sich dem Bett näherte. Ich stand da wie gelähmt, während Ida an meiner Brust zusammenbrach. Tante DeeDee, Mama und Daddy verschwanden an den Seiten des Zimmers, als Rune etwas zu Poppy sagte, ehe er sich vorbeugte und sie auf den Mund küsste …

Ich hielt den Atem an, bevor er sich Sekunden später langsam wieder aufrichtete. Und da sah ich es. In Runes Gesicht und seiner zerstörten Miene sah ich, dass sie nicht mehr da war. Dass Poppy von uns gegangen war …

Rune schüttelte den Kopf, während mein Herz in noch mehr Teile zerbrach, falls dies überhaupt möglich war. Dann stürmte er aus dem Zimmer, und als er es tat, landete ich mit einem ohrenbetäubenden Knall wieder im Hier und Jetzt. Gequälte Schluchzer waren das Erste, was ich hörte, markerschütternde Laute, die meine Seele zerfetzten. Ich sah Mama und dann Daddy an. Mama saß zusammengekauert auf dem Boden, während Daddy versuchte, sie in den Armen zu halten. Tante DeeDee hatte sich zur Wand gedreht, an der sie sich abstützte, und schluchzte unkontrollierbar.

»Sav«, rief Ida und umklammerte meine Taille noch fester. Ich zog Ida an mich und hielt sie fest, während ich aufs Bett starrte. Auf Poppys Hand. Ihre reglos auf dem Bett liegende Hand. Ihre leere, stille Hand. Alles schien sich in Zeitlupe abzuspielen, wie bei einem Videoeffekt, den man in Filmen sieht.

Doch dies war das echte Leben. Dies war unser Haus. Und da lag meine geliebte Schwester auf dem Bett. Dem Bett, an dem niemand stand.

Mama zog Ida an sich. Meine kleine Schwester ließ sich in die Umarmung unserer Eltern sinken, aber ich ging vor, als würde mich ein Magnet zu Poppy hinziehen. Als würde mich eine unsichtbare Kraft, ein durchsichtiges Band dort hinziehen, wo sie lag.

Mit stockendem Atem umrundete ich das Bett und erstarrte. Ich erstarrte und sah auf Poppy hinunter. Kein bisschen Luft entwich ihrem Mund. Da war kein Heben und Senken ihrer Brust, keine Röte in ihren Wangen. Doch sie war im Tod genauso schön, wie sie es im Leben gewesen war. Dann fiel mein Blick wieder auf ihre leere Hand. Sie zeigte nach oben, als wollte sie nur noch ein letztes Mal gehalten werden.

Also setzte ich mich auf die Bettkante und legte meine Hand in ihre. Und während ich dort saß, spürte ich, wie sich etwas in mir verschob. In diesem Moment verlor ich etwas in meiner Seele, von dem ich wusste, dass ich es nie mehr zurückbekäme. Ich hob Poppys kalt gewordene Finger an meine Lippen und küsste ihre weiche Haut. Dann legte ich unsere verschlungenen Hände auf meinen Schoß. Und ließ nicht los. Ich würde nicht loslassen.

Und ich war mir nicht sicher, ob ich es je könnte.

1

Verlorener Atem und vorbeiziehende Wolken

Savannah

Siebzehn Jahre alt

Blossom Grove, Georgia

Der Linoleumboden hatte genau zweiundvierzig Risse. Rob, der Therapieleiter, sprach gerade, doch ich hörte nur das blecherne Dröhnen der Heizungsanlage über uns. Mein Blick ging ins Leere. Ich nahm lediglich das Tageslicht wahr, das in Streifen durch die hohen Fenster fiel, und die verschwommenen Konturen der anderen, die im Kreis um mich herumsaßen.

»Savannah?«

Ich blinzelte, um wieder scharf zu sehen, und schaute zu Rob auf. Er sah mich an, mit offener Körpersprache und einem ermutigenden Lächeln. Nervös rutschte ich auf meinem Stuhl hin und her. Ich konnte mich nicht gut vor anderen öffnen. Es fiel mir schwer, die heftigen Gefühle, die in meinem Inneren tobten, in Worte zu fassen. Am besten ging es mir, wenn ich allein war. Es strengte mich an, zu lange unter Menschen zu sein. Wenn ich unter zu vielen Leuten war, zog ich mich in mich selbst zurück. Ich war das Gegenteil von meiner Schwester Ida mit ihrer ansteckenden, kontaktfreudigen Persönlichkeit.

Genau wie Poppy …

Ich schluckte den Kloß herunter, der sich sofort in meinem Hals gebildet hatte. Es war fast vier Jahre her. Vier lange, qualvolle Jahre ohne sie und ich konnte immer noch nicht an ihren Namen denken oder mir ihr hübsches Gesicht vorstellen, ohne das Gefühl zu haben, dass mein Herz in sich zusammenbrach wie ein einstürzender Berg. Ohne das Gefühl zu haben, dass sich die schattigen, unnachgiebigen Klauen des Todes um meine Lungen legten und mir die Luft abschnürten.

Sofort begannen die altbekannten Angstgefühle aus den Tiefen aufzusteigen, in denen sie geschlummert hatten. Ihre Fänge in meine Adern zu schlagen und ihr Gift durch meinen Körper zu jagen, bis es mich als seine unfreiwillige Geisel gefangen hielt.

Meine Handflächen wurden feucht und mein Atem schwer. »Savannah.« Robs Stimme hatte sich geändert. Obwohl sie in meinen Ohren widerhallte und alles um mich herum in einer beklemmenden Leere versank, hörte ich ihren besorgten Unterton. Ich spürte die bohrenden Blicke der anderen auf mir, sprang von meinem Stuhl auf und rannte zur Tür. Meine Schritte waren ein arrhythmischer Trommelwirbel, während ich den Lichtstrahlen im Flur folgte, um ins Freie zu gelangen. Ich stürmte durch die Tür hinaus und sog die winterliche Luft Georgias ein.

Tanzende Scheinwerfer drangen in mein Sichtfeld, und ich stolperte zu dem Baum, der auf dem Gelände des Therapiezentrums stand. Ich wollte mich an den massiven Stamm lehnen, doch meine Beine gaben unter mir nach, und ich fiel auf den harten Boden. Mit geschlossenen Augen lehnte ich meinen Kopf gegen den Baum, dessen raue Rinde über meinen Hinterkopf kratzte. Ich konzentrierte mich aufs Atmen, auf den Versuch, mich an alles zu erinnern, was ich je über den Umgang mit Panikattacken gelernt hatte. Aber es schien nie etwas zu bringen. Die Attacken hatten mich immer fest in ihrer Gewalt, bis sie mich irgendwann wieder freigaben.

Ich war unglaublich erschöpft.

Mein Körper zitterte eine gefühlte Ewigkeit, mein Herz stolperte und raste, bis sich meine Lungen zu lockern begannen und meine Luftröhre endlich den dringend benötigten Sauerstoff in meinen Körper ließ. Ich atmete durch die Nase ein und durch den Mund aus und sank noch etwas tiefer in den Baum, bis der Geruch von Gras und Erde den Nebel der Angst durchbrach, der alle Sinneseindrücke abgeblockt hatte.

Dann öffnete ich die Augen wieder, schaute in den strahlend blauen Himmel auf, sah die weißen Wolken weiter oben und versuchte, Figuren in ihren Formen zu finden. Ich sah sie auf- und vorbeiziehen und fragte mich, wie es wohl von dort oben aussah, was sie sahen, wenn sie auf uns alle hier unten hinabblickten und sahen, wie wir liebten, verloren und zusammenbrachen.

Ein Tropfen landete auf meinem Handrücken. Ich blickte hinunter, als ein weiterer Tropfen auf den Knöchel meines Ringfingers fiel – von meinen Wangen. Ein Gefühl der Erschöpfung überkam mich, raubte mir all meine Kraft. Ich konnte nicht mal meine Hände heben, um die Tränen wegzuwischen. Also konzentrierte ich mich wieder darauf, die vorbeiziehenden Wolken zu beobachten, wünschte, ich könnte sein wie sie, immer in Bewegung, ohne je die Zeit zu haben, innezuhalten und nachzudenken.

Nachdenken gab mir erst den Raum, zu zerbrechen.

Ich merkte nicht einmal, dass sich jemand neben mich setzte, bis ich eine leichte Veränderung in der Luft um mich herum wahrnahm. Meine Aufmerksamkeit galt immer noch den Wolken.

»Wieder eine Panikattacke?«, fragte Rob.

Ich nickte und rieb dabei meine Haare gegen die spröde Rinde, die sich fast ganz abgelöst hatte. Rob war erst in seinen Dreißigern. Er war liebenswürdig und außergewöhnlich gut in dem, was er tat. Er half so vielen Menschen. Über die letzten vier Jahre hinweg hatte ich unzählige Teenager durch die Tür des Therapiezentrums kommen und gehen sehen, verändert, empowert und in der Lage, wieder in der Welt zu funktionieren.

Ich war einfach kaputt.

Ich wusste nicht, wie ich heilen, mich selbst wieder zusammenflicken sollte. Die Wahrheit war, dass durch Poppys Tod alles Licht aus meiner Welt verschwunden war und ich seitdem im Dunkeln herumtappte.

Rob blieb eine Weile still, bis er schließlich sagte: »Wir müssen unsere Taktik ändern, Savannah.«

Mein Mundwinkel zuckte nach oben, als ich eine Form sah, die wie ein Gänseblümchen in einer Wolke aussah. Ida liebte Gänseblümchen. Das waren ihre Lieblingsblumen.

Rob lehnte sich neben mich an den Baum, sodass wir uns den breiten Stamm teilten. »Wir haben ein paar Fördergelder erhalten.« Seine Worte drangen Silbe für Silbe an meine Ohren, während sich die Welt träge und langsam wieder zusammenzusetzen begann. »Es gibt da eine Reise«, sagte er und ließ die Worte zwischen uns in der Luft hängen. Ich blinzelte, als das Nachbild der Sonne vor mir in der Dunkelheit tanzte, und kniff die Augen zusammen, um ihrem blendenden Licht zu entkommen.

»Ich will, dass du da mitfährst«, sagte Rob.

Ich erstarrte und drehte schließlich den Kopf, um ihn anzusehen. Rob hatte kurze rote Haare, Sommersprossen und stechend grüne Augen. Er war eine wandelnde Palette herbstlicher Farben. Und er war auch ein Überlebender. Zu sagen, dass ich ihn bewunderte, wäre untertrieben gewesen. Als Jugendlicher war er für seine Sexualität von jenen bestraft worden, die ihn eigentlich hätten lieben sollen, und durch die Hölle gegangen, um Freiheit und Glück zu finden. Jetzt half er anderen, die ebenfalls litten, auf ihre Weise.

Es gibt da eine Reise… Ich will, dass du da mitfährst …

Verspätet sickerten die Worte in mein Gehirn, und meine alte Freundin, die Angst, regte sich wieder.

»Eine kleine Gruppe von Jugendlichen aus allen Teilen der USA geht auf eine Fünf-Länder-Tour. Es geht darum zu heilen.« Rob legte den Kopf zurück, um zu den Wolken aufzuschauen, die zuvor meine Aufmerksamkeit erregt hatten. »Teenager, die mit Trauer zu kämpfen haben.«

Ich schüttelte den Kopf, mit jeder Sekunde heftiger. »Ich kann nicht«, flüsterte ich, wobei meine Stimme sofort von Angst verzerrt war.

Robs Lächeln war mitfühlend, doch er sagte: »Ich habe schon mit deinen Eltern gesprochen, Savannah. Sie denken auch, dass es gut für dich wäre. Wir haben bereits einen Platz für dich reserviert.«

»Nein!«

»Du bist mit der Schule fertig. Und du bist in Harvard angenommen worden. In Harvard, Savannah. Das ist unglaublich.« Rob machte eine kurze, nachdenkliche Pause, bevor er hinzufügte: »Das ist in Boston. Weit, weit weg von hier.«

Die Botschaft zwischen den Zeilen war klar: Wenn ich schon nicht zu Hause funktionierte, wie um Himmels willen sollte ich dann in einem anderen Bundesstaat auf dem College funktionieren?

Nach Poppys Tod hatte ich wie eine Besessene gelernt, um meinen Geist ständig beschäftigt zu halten. So hielt ich mich über Wasser. Ich war immer lernbegierig gewesen. Immer die Kluge. Der Bücherwurm. Diejenige, die über Physik, Gleichungen und Molekülstrukturen redete. Ida war die Laute, die dramatische Schwester, die Lustige, die alle Aufmerksamkeit auf sich zog – im positiven Sinne. Und Poppy … Poppy war die Träumerin gewesen. Die Gläubige, die Kreative, diejenige mit Musik, grenzenloser Fröhlichkeit und Hoffnung im Herzen.

Diejenige, die die Welt verändert hätte.

Als Pops starb, konnte ich die Schule nicht mehr ertragen – das Starren der Leute, die traurigen Blicke, das Rampenlicht, das mich überallhin zu verfolgen schien, weil ich das Mädchen war, das seine große Schwester hatte sterben sehen. Also machte ich Homeschooling, weshalb ich früher mit der Schule fertig wurde. Ich wurde in Harvard angenommen, hatte mich genug ins Zeug gelegt, damit das klappte. Doch nach dem Schulabschluss wurde die neu gewonnene Zeit zu meinem Feind. Untätige Stunden, in denen ich noch einmal durchlebte, wie Poppy dahinschied, wie sie langsam vor unseren Augen starb. Endlose Minuten, die meiner Angst Raum gaben, um zuzuschlagen, ihre Angriffe in die Länge zu ziehen wie Söldner, die Jagd auf leichte Beute machten. Ich spürte Poppys Abwesenheit wie eine Schlinge, die sich jeden Tag enger um meinen Hals zog.

»Ich weiß, es mag beängstigend wirken. Und vielleicht traust du dir es nicht zu«, sagte Rob mit sanfter, ermutigender Stimme. »Aber du schaffst das, Savannah. Ich glaube an dich.« Ich spürte, wie meine Unterlippe zitterte, als ich ihm in die Augen sah. »Ich werde nicht aufgeben.« Er lächelte leicht. »Wir werden dir helfen, das durchzustehen. Wir werden dafür sorgen, dass du diesen Herbst in Harvard anfängst. Und dort aufblühst.«

Ich wollte sein Lächeln erwidern, um ihm zu zeigen, wie dankbar ich war, dass er überhaupt an mich gedacht hatte, dass er mich nie aufgab, doch meine Nerven machten mir einen Strich durch die Rechnung. Neue Leute. Fremde Orte. Unbekannte Länder. All das jagte mir eine Heidenangst ein. Doch ich hatte nicht die Kraft, mich dagegen zu wehren. Und Herrgott, es hatte ansonsten gar nichts bei mir funktioniert! Vier lange Jahre Einzel- und Gruppentherapie hatten mich weder aufpäppeln noch wieder zusammenflicken können. Ich war zu müde, um zu streiten. Also legte ich erneut den Kopf in den Nacken und starrte wieder in den Himmel. Eine große Wolke zog auf, und ich stutzte.

Sie sah genauso aus wie ein Cello.

Beim Betreten des Blossom Grove hörte ich eine Sinfonie aus Vogelstimmen. Egal, zu welcher Jahreszeit man hierherkam, dieser Ort strahlte immer etwas Erhabenes aus. Ein Stück Himmel auf Erden, ein flüchtiger Eindruck vom Paradies, des Friedens. Oder vielleicht war er nur deshalb so besonders, weil hier der Geist einer ganz bestimmten Person ruhte. Der den Ort beschützte, den sie so sehr geliebt hatte.

Die Bäume waren kahl, die Knospen der Blüten noch nicht bereit, sich in ihrer Schönheit zu zeigen. Der Winter würde sie noch etwas länger in Schach halten. Weshalb das Wäldchen aber nicht weniger schön war. Ich atmete die frische Luft ein, die durch die braunen Äste pfiff, bis meine Füße mich zu dem Baum trugen, der meine beste Freundin beschützte.

Der weiße Marmorgrabstein leuchtete wie ein Engel in der untergehenden Sonne, während Staubpartikel das Grab in idyllische Goldtöne tauchte. POPPY LITCHFIELD stand da in goldenen Lettern und darunter: FÜR IMMER UND EWIG.

Ich wischte ein paar herabgefallene Blätter von der Oberseite des Grabsteins und setzte mich davor. »Hallo, Poppy«, sagte ich und spürte bereits, wie meine Kehle eng wurde. Ich wusste, für viele waren vier Jahre nach dem Tod eines geliebten Menschen genug Zeit, um in irgendeine Art von Leben zurückzufinden. Weiterzumachen, so gut es eben ging. Doch für mich hätten vier Jahre genauso gut vier Minuten sein können. Es fühlte sich an, als hätte Poppy uns erst gestern verlassen – Ida und mich, Mama und Daddy und Tante DeeDee. Und Rune. Die Wunden, die sich in mein Herz geschnitten hatten, waren immer noch offen und nicht verheilt.

Die letzten vier Jahre hatten daran rein gar nichts geändert. An jenem Tag hatte jemand die Pause-Taste gedrückt. Und seitdem war ich unfähig, auf die Play-Taste zu drücken.

Ich küsste meine Fingerspitzen und legte sie auf den Grabstein. Er war warm unter meiner Hand von der Sonne, die immer ein besonderes Licht auf dieses Wäldchen zu werfen schien, als wollte sie die Welt wissen lassen, dass hier jemand wahrhaft Schönes begraben war.

Ich senkte den Blick und sah ein Foto, das am unteren Ende des Grabsteins klebte. Tränen brannten in meinen Augen, als ich staunend auf die atemberaubende Erscheinung blickte, die darauf abgebildet war. Das Foto fing die Polarlichter perfekt ein; Grün- und Blautöne zogen sich durch einen schwarzen Sternenhimmel.

Rune.

Rune war hier gewesen und hatte getan, was er immer tat. Jedes Mal, wenn er nach Hause kam, verbrachte er Stunden an Poppys Grab, unter ihrem Lieblingsbaum. Sprach den ganzen Tag lang mit seiner einzigen Liebe, seiner Seelenverwandten und erzählte ihr von seinem Leben an der NYU. Von seiner Ausbildung bei einem Fotografen, der mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet worden war. Von seinen Reisen um die Welt, auf denen er ferne Länder und Phänomene wie die Polarlichter entdeckte, die er stets mit der Kamera einfing und mit nach Hause brachte, um sie Poppy zu zeigen.

»Damit sie keine neuen Abenteuer verpasst«,sagte er dann zu mir.

Es gab auch Tage, an denen er Poppy besuchte und ich unbemerkt und versteckt hinter einem Baum in der Nähe saß und zuhörte, wie er mit ihr sprach. Tage, an denen Tränen über die Ungerechtigkeit der Welt aus meinen Augen strömten. Weil wir den hellsten Stern in unserem Himmel verloren hatten, weil Rune die Hälfte seines Herzes verloren hatte. Soweit ich wusste, war er nie mit einer anderen zusammen gewesen. Einmal hatte er mir gesagt, er werde nie wieder so für jemanden empfinden wie für Poppy, und ihre Zeit zusammen sei zwar kurz gewesen, aber lang genug, damit sie ihm ein Leben lang ausreiche.

Ich hatte nie eine Liebe wie ihre erfahren. Ich war mir nicht sicher, ob es viele Menschen gab, die so etwas erlebten. Ida suchte und sehnte sich nach einer Liebe wie der von Rune und Poppy, doch ich fürchtete, dass sie mir nur noch mehr Schmerz bereiten würde. Was, wenn ich auch diesen Menschen verlor? Wie sollte ich je damit fertigwerden? Ich wusste nicht, wie Rune jeden Tag aufs Neue überlebte. Wie er die Augen bei jedem Sonnenaufgang öffnete und einfach atmete. Ich hatte ihn nie danach gefragt, nie den Mut dazu gefunden.

»Heute hatte ich wieder eine Panikattacke«, erzählte ich Poppy, lehnte mich an den Grabstein, den Kopf an den warmen Marmor gelegt, und lauschte dem beruhigenden Vogelgesang, der ihr stets Gesellschaft leistete. Nach mehreren schweigenden Minuten zog ich mein Notizbuch aus meiner Tasche. Jenes, das ich nie zu öffnen gewagt hatte. Ich zeichnete die Wörter Für Savannah nach, die in Poppys Handschrift auf dem Einband standen.

Das Notizbuch, das sie mir hinterlassen hatte. Das ich nie gelesen, geschweige denn geöffnet hatte. Ich wusste nicht, warum. Vielleicht weil ich mich zu sehr davor fürchtete, was Poppy zu sagen hatte, oder vielleicht weil es das Letzte war, was mir von ihr geblieben war, und sie wirklich fort wäre, sobald ich es geöffnet und das letzte Wort gelesen hätte.

Ich drückte das Notizbuch an meine Brust. »Sie wollen mich wegschicken, Pops.« Meine leise Stimme hallte durch das fast stille Wäldchen. »Sie hoffen, dass es mir dann besser geht.« Ich seufzte, und die Schwere in meiner Brust schien förmlich meine Rippen zu zerquetschen. »Ich weiß bloß nicht, wie ich dich loslassen soll.«

Ich wusste, wenn Poppy mit mir reden könnte, wäre sie tatsächlich todunglücklich darüber, wie sehr ihr Tod mich gelähmt, mich irreparabel verletzt hatte. Dennoch konnte ich mich nicht davon befreien. Rob hatte mir gesagt, die Trauer werde nie von uns weichen. Stattdessen würden wir uns daran anpassen wie an eine neue Prothese, mit der wir lernen mussten, umzugehen. Der Schmerz und der Kummer könnten jeden Moment über uns herfallen und uns in den Abgrund stürzen. Doch mit der Zeit würden wir Methoden entwickeln, um damit fertigzuwerden, und einen Weg finden, weiterzuleben.

Ich wartete immer noch auf diesen Tag.

Ich sah zu, wie die untergehende Sonne zwischen den Bäumen verschwand und langsam die zunehmende Mondsichel aufging. Als die Nacht hereinbrach, verwandelte sich der goldene Schimmer, der uns umgab, in ein silbernes Blau, und ich stand auf, um zu gehen. »Ich habe dich lieb, Pops«, sagte ich und lief widerwillig durch das Wäldchen nach Hause. Zu unserem Zuhause, dem dieser Tage sein Herzschlag fehlte.

Weil sie in der Erde hinter mir vergraben war. Für immer siebzehn. So alt, wie ich jetzt war. Sie würde nie alt werden. Nie ihr Licht in die Welt ausstrahlen. Nie ihre Musik mit anderen teilen.

Eine Tragödie, die der Welt für immer vorenthalten bliebe.

2

Aufgegebene Träume und zugefrorene Teiche

Cael

Achtzehn Jahre alt

Massachusetts

»Das könnt ihr vergessen«, sagte ich und starrte meine Mom und meinen Dad an, die auf dem Sofa saßen. Außer mir vor lauter Wut darüber, was sie mir gerade mitgeteilt hatten, stand ich in der Mitte des Wohnzimmers.

Ein Funken Schuld versuchte, sich einen Weg in mein Herz zu bahnen, als ich Tränen aus den Augen meiner Mutter fallen sah, doch das Feuer, das meine Adern versengte, ließ diesen Anflug von Reue in Rauch aufgehen.

»Cael, bitte …«, flüsterte Mom und streckte die Hände beschwichtigend aus. Sie rückte zur Sofakante vor, als wolle sie zu mir kommen, mich irgendwie trösten. Ich schüttelte den Kopf, ging drei Schritte zurück, bis ich fast im leeren Kamin stand. Ich wollte ihren Trost nicht. Ich wollte nichts von alldem. Was dachten sie sich nur dabei?

Mein Dad saß stoisch auf unserem alten braunen Sofa, ganz der aufrechte Gesetzeshüter, der er war. Er trug immer noch seine Massachusetts State Police-Uniform und funkelte mich böse an, weil Mom schon wieder meinetwegen weinte.

Mein Kiefer zog sich so fest zusammen, dass ich glaubte, meine Knochen könnten brechen. Ich ballte die Hände zu Fäusten und kämpfte gegen den Impuls an, sie gegen den Ziegelstein des Kamins zu schlagen, über den gerade mein Rücken strich. Doch so sah jeder Tag in dieser Hölle für mich aus. In diesem Haus voller Erinnerungen, die ich aus meinem Gedächtnis verbannen wollte. Mein Dad hatte es gründlich satt, die Löcher zu stopfen, die ich mit meinen Fäusten in die Wände schlug. Genauso wie ich meine ständig aufbrausende Wut satthatte. Aber diese Wut verließ mich nie. Also bekamen wir wohl beide nicht das, was wir uns wünschten.

»Du fährst da mit, Junge«, sagte Dad, der seine ganze Autorität in jedes Wort legte. Er war kein Mann großer Worte. Immer kurz angebunden und in der Annahme, dass seine Befehle befolgt würden. Alles in mir schrie und verlangte, ihn zum Teufel zu schicken. Sein harscher Ton war Benzin für die Flammen in mir. Ich versuchte es, versuchte wirklich ruhig zu bleiben. Doch ich verlor die Kontrolle. Ich konnte spüren, dass ich jeden Moment explodieren würde wie eine tickende Zeitbombe.

»Cael, irgendetwas müssen wir versuchen«, sagte Mom mit einem leichten Flehen in ihrer gebrochenen Stimme. Früher hätte es mich fertiggemacht, meine Mom traurig zu sehen. Aber nun? War es mir egal. »Wir haben mit deinem neuen Therapeuten gesprochen. Seit letztem Jahr bist du mit der Schule fertig. Du wolltest nicht aufs College. Diese Reise kann dir helfen, einen neuen Sinn zu finden. Jetzt lebst du einfach nur vor dich hin. Keine Arbeit, keine Richtung, keine Schule, kein Eishockey. Wir haben mit dem Trainer in Harvard gesprochen. Er erkundigt sich ständig nach dir. Er ist nach wie vor an dir interessiert und will dich nächstes Jahr ins Team aufnehmen. Das könntest du schaffen. Du könntest immer noch dorthin …«

»Das College ist mir scheißegal!«, fiel ich ihr schreiend ins Wort. Früher war mir das College wichtig gewesen. Ich hatte an nichts anderes gedacht. Von nichts anderem geträumt. Damit ich wieder bei ihm sein könnte, wir zusammen spielen könnten, wie wir es immer geplant hatten …

Unwillkürlich schweifte mein Blick zu den unzähligen Bildern, die an der Wand über dem Sofa hingen. Ein Foto nach dem anderen von mir und ihm, über die Jahre hinweg aufgenommen. Wie wir in Stadien spielten, die Arme umeinander gelegt, mit lächelnden Gesichtern und Schlägern in den Händen, während die Aufschrift Team USA auf meiner Brust prangte. Ich war mir nicht mal mehr sicher, wie man lächelte. Für meine Gesichtsmuskeln fühlte es sich seltsam an, die Bewegung auszuführen. Ich wandte den Blick von jenen Bildern ab, denn sie waren bloß noch ein gottverdammter Schrein dessen, was hätte sein können. Ich konnte sie nicht einmal ansehen. Sie waren eine einzige Lüge. Erzählten die Geschichte eines Lebens, das nur Schein gewesen war.

Nichts an diesen Zeiten war echt gewesen.

»Ich fahr da nicht mit«, sagte ich in dunklem, warnendem Ton. Doch mein Dad blieb unbeeindruckt. Er stand auf. Einst hatte er mich mit seiner breiten, hohen Gestalt überragt, aber inzwischen war ich mit meinen eins dreiundneunzig sieben Zentimeter größer und mit meinen breiten Schultern und meinem athletischen Körper genauso stark und kräftig wie er. »Das werde ich dir nie verzeihen«, sagte ich wütend, während die leisen Schluchzer meiner Mom im Hintergrund an dem Schutzschirm abprallten, mit dem ich mich jederzeit umgab. Nichts schien in letzter Zeit zu mir durchzudringen.

Dad steckte die Hände in seine Hosentaschen. »Damit werde ich leben müssen, Sohn.«

Ich wusste, es war unmöglich, ihn umzustimmen.

Alles in mir pulsierte, während eine sengende Hitze durch mich hindurchjagte, als wäre ich aus Lava. Ohne einen Seitenblick auf meine Mom eilte ich zur Tür und schlug sie hinter mir zu, bevor ich zu meinem Jeep stürzte. Mein Atem verwandelte sich in weißen Dunst, als er auf die klirrende Kälte draußen traf. Tiefer Schnee lag auf den umliegenden Feldern, und meine Schuhe waren nach den wenigen Schritten bis zur Auffahrt durchnässt. Der Winter hatte New England fest in seinem unnachgiebigen Griff.

Ich legte die Hände aufs Steuer und drückte das Leder zusammen. Wie jedes Mal, wenn ich mich ans Steuer setzte, stürmte die Erinnerung an jene Nacht auf mich ein. Meine Hände zitterten allein von der Tatsache, dass ich in dem Jeep saß. Mein Atem wurde schwerfällig, und ich fühlte mich schwach, so unglaublich schwach, weil mich die Erinnerungen niederschmetterten und das bloße Sitzen in einem Auto mir den Rest geben konnte. Also überließ ich mich der Wut. Ich ließ sie meinen Körper fluten, heiß und brodelnd, bis ich zitterte. Meine Brustmuskeln zogen sich so fest zusammen, dass es schmerzte. Ich biss die Zähne zusammen, ließ das glühend heiße Feuer in mir jede Spur der Person auslöschen, die ich einst gewesen war. Ließ es immer größer werden, bis es mich von den Zehen bis zum Scheitel ausfüllte und ich aus nichts anderem mehr bestand. Ich gab mich ihm vollkommen hin, überließ ihm die Zügel und brüllte in die Nacht hinaus, erfüllt von all dem Zorn, der aus mir herauswollte. Mit den Händen schlug ich auf das Steuer ein, und mit einem Fuß trat ich so lange gegen die Stereoanlage, bis sie aus dem Armaturenbrett heraushing.

Als meine Stimme heiser wurde und die ganze Luft aus mir gewichen war, verharrte ich angespannt auf dem Sitz und starrte auf das weiße Landhaus im Bauernhofstil, das einst meine Zufluchtsstätte gewesen war. Nun hasste ich diesen Ort. Mein Blick wanderte zum oberen rechten Fenster, und ein stechender Schmerz schaffte es, zu mir durchzudringen, mein Herz zu durchbohren. »Nein«, zischte ich und wandte den Blick von jenem Schlafzimmer ab. Nicht jetzt. Ich wollte diesen Schmerz nicht zulassen.

Ich versuchte den Motor anzulassen. Doch für einen Moment war ich wie gelähmt. Gefangen in dem Fegefeuer, in das ich vor einem Jahr gestürzt war. Als sich alles schlagartig verändert hatte und die 08/15-Fassade unseres ach so idyllischen Familienlebens in sich zusammengefallen war.

Ich schloss die Augen und überließ mich dem Feuer. Dann steckte ich den Schlüssel ins Zündschloss, öffnete die Augen und schlitterte mit durchdrehenden Reifen über das Glatteis, das unsere Auffahrt bedeckte. Es roch nach verbranntem Gummi, als ich das Gaspedal bis zum Anschlag durchdrückte. Die Angst vor dem Fahren nagte an mir, wie ein leichtes Fieber, das anzusteigen drohte. Doch ich rang sie nieder und überließ mich einfach weiter den Flammen, die jedes Gefühl abtöteten, das zu mir durchzusickern versuchte.

Es ging nicht anders. Ich konnte nicht an jenen Ort zurück, wo alles leer und voller Mangel war – ein Loch, aus dem ich unmöglich hinausklettern konnte. Lieber gab ich mich diesem tiefsitzenden Zorn hin, der mich kontrollierte. Und überließ mich dem Hass – dem Hass auf die Welt, die Menschen und die Dinge, die das, was ich tief in mir vergraben hatte, an die Oberfläche zu befördern drohten.

Aber am meisten konzentrierte ich mich darauf, ihn zu hassen. Der Hass und die Wut, die ich für ihn empfand, waren ein himmelhoch lodernder Scheiterhaufen, der mit Benzin übergossen wurde.

Ich blinzelte und kam wieder zu mir. Ich war einfach drauflosgefahren, ohne irgendein Ziel, ohne nachzudenken, verloren in meinem Kopf, und merkte erst jetzt, dass ich mich dem Ort näherte, um den ich eigentlich einen großen Bogen zu machen versuchte.

Irgendetwas müssen wir versuchen …

Die Worte meiner Mom liefen auf Dauerschleife in meinem Kopf. Nein. Sie wollten mich nicht mehr bei sich haben. Wollten den Sohn loswerden, der ihnen nur noch Ärger einbrockte. Mich! Kein Wort von dem anderen Sohn. Bloß von mir, dem Einzigen, der ihnen geblieben war. Den er zurückgelassen hatte. An den er nicht mal gedacht hatte, als er tat, was er getan hatte …

Der erste Hinweis darauf, dass sich meine Brust zuschnürte, begann wie ein bohrender Schmerz in meinem Brustbein. Hektisch fuhr ich auf eine Parkbucht und stieß die Fahrertür auf. Sofort schlug mir die kalte Luft von Massachusetts hartem Winter entgegen. Mein Henley-Shirt, meine Beanie und meine zerrissene Jeans konnten nichts gegen die Kälte ausrichten, und ich ließ sie in meine Knochen kriechen. Ich wollte, dass es wehtat. Es war das Einzige, was mich daran erinnerte, dass ich noch am Leben war. Neben der Wut, die sich vor einem Jahr in meine Seele geschlichen hatte und seitdem immer größer geworden war.

Bevor ich mir dessen bewusst war, bewegten sich meine Füße. Ich ging an einem Wagen nach dem anderen vorbei, wobei ich jeden einzelnen erkannte. Was hatte ich hier zu suchen? Ich wollte nicht hier sein, doch meine Füße trugen mich weiter vorwärts. Sie führten mich durch den Nebeneingang in das Gebäude, das einst wie ein zweites Zuhause für mich gewesen war. Die Geräusche, die nun an mein Ohr drangen, schienen weit weg und nicht mehr Teil meines Lebens zu sein. Tiefe Stimmen, laute Rufe, Schläger, die aufs Eis schlugen, und Pucks und Kufen, die darüber kratzten.

Dennoch fühlte ich nichts.

Ich ging die Treppe immer weiter hinauf und blieb erst stehen, als ich an den oberen Rängen angekommen war, vollkommen außer Sichtweite. Ich setzte mich auf einen harten Plastiksitz und faltete die Hände zusammen. Jeder Muskel in meinem Körper war angespannt, als ich den Blick aufs Eis richtete. Als ich meinen ehemaligen Freunden und Teamkollegen beim Training zusah. Wie sie Angriffe, Konter und Täuschungen ausführten. Wie sie ein ums andere Mal auf Timpson schossen – den Torwart, der kaum etwas durchließ. Sein Spitzname war nicht umsonst Shutout.

»Hier!« Die vertrauteste Stimme von allen hallte durch die Arena, und ich spürte ein heftiges Ziehen in meinem Bauch.

Eriksson stürmte vorwärts, ergatterte den Puck und raste übers Eis. Nach einem perfekten Schuss landete der Puck im Netz, und die Torlampe leuchtete auf.

Früher war ich immer genau dort neben ihm gewesen. Vor lauter Aufregung wippte ich mit dem Bein und rang mit mir, um weder den frischen Duft des Eises einzuatmen noch die bitterkalte Luft in der Arena wahrzunehmen. Ich zog meine Beanie ab und fuhr mir durch meine dunklen Haare. Die Tattoos auf meinen Handrücken hoben sich von meiner blassen Haut ab. Tattoos. So viele Tattoos und Piercings bedeckten jetzt meinen Körper, dass fast nichts an die Person erinnerte, die ich früher gewesen war.

Ich kniff die Augen zusammen, als die Geräusche sich kreuzender Eishockeyschläger und donnernder Banden eine schlimme Migräneattacke auslösten. Umgehend sprang ich auf, eilte die Treppe hinunter, um zum Nebeneingang zu gehen, und hatte es gerade bis zum Gang geschafft, als jemand »Woods?« rief.

Ich erstarrte mitten in der Bewegung. Hörte, wie Eriksson vom Eis ging und in Schlittschuhen unbeholfen über den harten Boden hinter mir herrannte. Doch ich erwachte aus meiner Starre und lief weiter, um nicht mit meinem ehemals besten Freund reden zu müssen, bis ich beim Anblick eines eingerahmten Trikots, das an der Wand der Arena hing, wie angewurzelt stehen blieb. WOODS 33 prangte in stolzen Lettern im Gang. Darüber hingen eine Bronzetafel mit der Aufschrift ZUM GEDENKEN AN und ein Einzelfoto von ihm im Teamtrikot, von dem er mich mit strahlendem Gesicht ansah.

Es war ein Schlag direkt in die Magengrube. Darauf war ich nicht vorbereitet. Etwas war zu mir durchgedrungen. Hatte aus dem Nichts zugeschlagen.

»Cael!« Erikssons Stimme war jetzt näher.

Ich drehte den Kopf, sah ihn auf mich zukommen, und mein Herz begann wie wild gegen meine Rippen zu schlagen. Als ich die Hoffnung und die Aufregung in seinem Gesicht sah, hätten beinahe meine Beine unter mir nachgegeben. »Cael! Du hättest mir sagen sollen, dass du kommst.« Stephan Eriksson war außer Atem von dem Versuch, mich einzuholen. Er hielt immer noch seinen Schläger in den Händen, nachdem er soeben Hals über Kopf das Training verlassen hatte, und nahm nun seinen Helm ab und legte ihn auf den Boden neben seine Schlittschuhe. Ich starrte ihn einfach nur an, unfähig, mich zu rühren.

Er war dabei gewesen. Hatte es alles miterlebt.

Als Erikssons Blick zu dem gerahmten Trikot vor mir huschte, trat ein trauriger Ausdruck in sein Gesicht. »Der Coach hat es vor ein paar Monaten aufhängen lassen. Hat ein paar echt nette Dinge über ihn gesagt. Du warst eingeladen, aber …«

Schauer jagten über meinen Rücken, verursachten mir überall Gänsehaut. Es entging mir nicht, dass Stephan mich aufmerksam studierte. Er betrachtete die Tattoos auf meinen Händen, meiner Brust und meinem Hals. Musterte meine gepiercte Nase und Unterlippe, ebenso wie meine schwarzen Ohrstecker.

»Ich habe versucht, dich zu erreichen, Alter«, sagte er und versuchte, näher zu kommen. Er deutete in Richtung Eis. »Monatelang. Wir vermissen dich.« Er atmete tief ein. »Ich vermisse dich. Ohne dich ist es nicht dasselbe, Bro.«

Bro …

Dieses Wort war wie eine Machete, die meine Brust aufschlitzte, mich an Ort und Stelle zweiteilte. Ich spürte, wie das vertraute Feuer das Eis zum Schmelzen brachte, das sich seit dem Betreten der Arena in mir ausgebreitet hatte, und fauchte: »Ich bin nicht dein Bro.« Dann blickte ich zu dem gerahmten Trikot hin, das über mir hing wie ein dunkles Omen, und rammte meine Faust direkt in die Mitte der marineblauen 33. Ich spürte, wie zerbrochenes Glas in meine Handknöchel schnitt, bis warmes Blut über meine Haut rann und von meinem Handgelenk tropfte.

»Scheiße, Woods! Warte!«, rief Stephan, doch ich schleppte mich bereits aus der Ausgangstür in den dämmernden Winterabend hinaus. Meine Lungen brannten, als ich über den Parkplatz rannte und in mein Auto sprang, ohne auf Stephan zu achten, der vom Nebeneingang aus versuchte, mich auf sich aufmerksam zu machen.

Was zum Teufel hatte ich mir bloß dabei gedacht, hierherzukommen?

Ich fuhr schlitternd vom Parkplatz und versuchte, das Zittern meiner Hände zu kontrollieren. Dieser Bilderrahmen. Dieses eingerahmte Trikot. Warum hatten sie das getan? Warum hatte ich das sehen müssen?

Ich fuhr immer weiter, ohne auf das Tempolimit zu achten, konnte jedoch das Zittern meiner Hände nicht unterdrücken. Hatte er sich so gefühlt, als er die Straße hinuntergerast war? Als er tat, was er getan hatte? Mein Blut rann an meinem Arm hinunter. Meine Handknöchel waren aufgeschnitten, die Wunden offen.

Aber was schlimmer war, war, dass ich mein Blut riechen konnte.

Blut …

Der kupferartige Geruch versetzte mich sofort in den Moment zurück, den ich mit aller Macht vergessen wollte. Der sich so tief in mein Gedächtnis eingebrannt hatte wie die schwarzrote Tinte in meinen Hals. Ich fühlte, wie mir der Atem stockte, während sich die weißen Dunstschwaden vor mir in kleine Nebelkringel verwandelten. Mein Bauch zog sich zusammen, und das Feuer, das mich stützte wie eine Krücke, erlosch mit jeder Sekunde mehr, während die Dunkelheit zurückkehrte.

Ich bog scharf nach rechts auf den Schotterweg ab, der nach Hause führte, bremste aber auf halber Strecke am Teich und rang nach Luft, als wäre ich soeben einen Marathon gelaufen. Ich konnte nicht mehr in dem Auto sein. Es war zu beklemmend, zu stickig, erinnerte mich zu sehr an jene Nacht …

Also sprang ich vom Fahrersitz und rannte zum Teich, dessen Oberfläche mit einer dicken schwarzen Eisschicht überzogen war. Ich blieb am Rand stehen und legte den Kopf zurück, um in den dämmernden Himmel zu starren.

Zum Gedenken an …

Ein erstickter, gewürgter Laut entfuhr mir. Ich kniete mich auf den Boden, die Hände flach auf das Eis gedrückt, denn ich musste irgendetwas tun, um mich zu beruhigen. Mein Gott! Wie waren wir nur an diesen Punkt gekommen? Wie hatte alles so verdammt schiefgehen können?

Warum hatte er nichts gesagt? Warum hatte er nicht einfach mit mir geredet?

Ich warf den Kopf in den Nacken, schrie in den Nachthimmel hinaus und hörte aufgeschreckte Vögel von den umstehenden Bäumen auffliegen. Langsam stand ich auf, die Kehle rau, der Körper im Adrenalinrausch, und ging zu dem Schuppen, den ich seit Ewigkeiten nicht mehr betreten hatte.

Ich legte meine blutige Hand auf den Türgriff, riss die Tür auf und stand wieder vor meinen alten Schlittschuhen. Als ich das andere Paar sah, das gegen sie lehnte, wurde mir ganz anders, doch ich ignorierte dieses Gefühl.

Ich schnappte mir meine Schlittschuhe und zog meine Schuhe aus. Dabei war es mir egal, dass meine Socken triefend nass wurden, als ich auf den Schnee trat. Als ich die Schlittschuhe anzog, wurde ich von einer heftigen Übelkeit erfasst, weil es sich so richtig anfühlte. Ich sah zu den Schlägern auf, die meinen Blick zu erwidern schienen, als hätten sie eine Seele, als wären ihre Holzschichten voller Erinnerungen.

Bevor ich zu viel darüber nachdenken konnte, ergriff ich den Schläger mit dem schwarz-goldenen Tape, den Farben der Bruins. Als ich ihn hielt, fühlte es sich wie ein Sakrileg an. Ich hatte nie geglaubt, dass ich es einmal verdienen würde, diesen Schläger zu halten. Wie konnte ich, wenn er meinem Helden gehörte? Demjenigen, der mir alles beigebracht hatte, was ich wusste. Zu dem ich aufgeschaut, dem ich nachgeeifert, mit dem ich gelacht und alles geteilt hatte. Der so hell gestrahlt hatte, dass der ganze verfluchte Himmel von ihm erleuchtet gewesen war.

Jetzt würde ich für immer in seiner Finsternis feststecken.

Instinktiv ging ich zum Teich, stellte meine rechte Kufe auf das Eis und stieß mich ab, bis ich über die Oberfläche glitt. Der raue Wind peitschte mir ins Gesicht. Meine Lungen, die sich anfühlten, als hätten sie schon vor Langem ihre Funktion eingestellt, sogen einen großen Schwall Luft ein. Die Spitze des Schlägers, den ich in den Händen hielt, schliff über die gefrorene Oberfläche des Teichs. Ich schwenkte ihn hin und her, als würde ich einen Puck vor mir herführen. Für mich war dies so natürlich wie Atmen. Das hier. Auf dem Eis zu sein. Eishockey zu spielen.

Ich schloss die Augen, während ich eine Runde nach der anderen auf dem Teich drehte. Und als wäre ich in eine andere Zeitebene gewechselt, hörte ich das ferne Echo zweier lachender Kinder …

»Du denkst, du könntest es mit mir aufnehmen, Kleiner?« Cillians tiefe Stimme ertönte über den Schnee und den Wind hinweg, als ich auf ihn zulief und ihm den Puck stahl. »Hey!«, rief er lachend und jagte mich mit gefühlt einer Million Stundenkilometer über den Teich. An diesem Tag schaffte er es nicht, mich einzuholen. Als ich den Puck zwischen die beiden Äste unseres behelfsmäßigen Tores knallte, schlang er die Arme um mich und hob mich vom Eis hoch. »Du bist ja besser als ich. Wie zum Teufel ist das denn passiert?«

Das Lächeln in meinem Gesicht war so breit, dass meine Wangen schmerzten. Ich zuckte mit den Schultern.

»Du weißt es, oder?«, sagte Cillian, ließ mich los und umkreiste mich. »Du wirst es bis ganz nach oben schaffen. Das wissen alle. Alle Blicke sind auf dich gerichtet.«

Das konnte ich mir nicht vorstellen. Cill war der beste Eishockeyspieler, den ich je gesehen hatte. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich ihm nie das Wasser reichen könnte. Er war älter als ich und der Star jedes Teams, für das er spielte. Seit ich denken konnte, wollte ich genauso sein wie er.

»Das ist so vorherbestimmt, Kleiner«, sagte er und wuschelte mir mit seinem Handschuh durch meine zerzausten Haare. »Wir werden zusammen in Harvard spielen und dann den Durchbruch schaffen. NHL, All Stars. Die Olympischen Spiele.« Er lächelte und küsste mich auf den Scheitel. »Zusammen, ja?«

»Zusammen«, antwortete ich und kam mir vor wie das glücklichste Kind der Welt. Cillian und ich. Zusammen könnten wir beide die Welt erobern …

Etwas unglaublich Schweres legte sich auf meine Schultern, ein zentnerschweres Gewicht, das mich in den Boden drückte. Ich öffnete die Augen, nur um mich in der Dunkelheit wiederzufinden, mitten auf unserem verwilderten, verlassenen Teich. Allein. Ohne die Zukunft, die wir uns erträumt hatten. Ohne die Woods Brothers, die die Welt erobern sollten. Bloß ich und der Geist meines Bruders, der über mir schwebte wie ein Vakuum, eine unersättliche Leere, die alles Gute und Licht verschlang.

Das Holz des Eishockeyschlägers ächzte in meinen Händen, als meine Finger sich wie ein Schraubstock darum schlossen. Je länger ich reglos dort stand, desto größer wurde die Wut, die die Leere in meiner Seele füllte, bis ich den Schläger hochhielt und mit aller Kraft auf das Eis niederschmetterte, sodass er in tausend Stücke zersplitterte.

Genauso zerbrochen waren unsere Träume – was zählte in dieser Scheißsituation schon ein Verlust mehr oder weniger? Ich stieg vom Eis, zog meine Schlittschuhe aus, indem ich sie zwischen die vielen überwucherten, laublosen Bäume der Umgebung kickte, und ließ mich wieder auf den Boden fallen.

Du fährst da mit, Junge …

Dad hätte genauso gut hinter mir stehen können, so laut dröhnte seine Stimme in meinem Kopf. Ich war achtzehn. Und kurz davor, mit anderen, die angeblich genauso waren »wie ich«, auf eine Weltreise zu gehen. Ich war achtzehn und hätte mich auf die Zukunft vorbereiten sollen, von der ich geträumt hatte. Aber jene, die mir versprochen worden war, hatte mir ausgerechnet die Person gestohlen, die ich am meisten geliebt, der ich am meisten auf der Welt vertraut hatte. Nichts anderes zählte mehr. Ich war vollkommen allein.

Und mir einzureden, dass mich das störte, dazu fehlte mir schon seit Langem die Kraft.

3

Schüchterne Herzen und erste Blicke

Savannah

New York

»Hast du alles eingepackt?«

Gedankenverloren blickte ich von der Kante des Hotelbetts auf, auf dem ich saß.

Ida stand vor mir und lächelte mich an. Ihre langen dunklen Haare fielen ihr in weichen Locken über die Schultern, und Grübchen zierten ihr hübsches Gesicht. Mama und Daddy hatten mich nach New York gebracht, denn von dort aus sollte es mit dem Flugzeug zum ersten Ziel der Therapiereise gehen. Unser Treffpunkt war der Flughafen, wo ich die anderen Mitreisenden und natürlich unsere beiden Therapeuten kennenlernen würde. Mit Letzteren hatte ich schon mehrmals per Video-Call gesprochen, und sie wirkten nett. Was meine Nerven jedoch nicht gerade beruhigte.

Ida hatte sich geweigert, in Georgia zu bleiben, und darauf bestanden, mitzufahren, um mich zu verabschieden.

Ich legte eine Hand auf meinen geschlossenen Koffer. »Ich glaube schon.« Letzte Nacht hatten Ida und ich uns ein Zimmer geteilt. Sie hatte mir lustige Geschichten von der Schule und den neuesten Gossip aus ihrer Cheerleader-Gruppe erzählt.

Wäre der Sonnenschein eine Person gewesen, wäre er Ida Litchfield gewesen.

Ida ließ sich neben mich aufs Bett fallen und verschränkte ihre Hand mit meiner. Ich starrte auf unsere verschlungenen Finger, ihren hellrosa Nagellack neben meinem durchsichtigen. Ida legte ihren Kopf auf meine Schulter, und allein bei diesem schlichten Akt schwesterlicher Liebe bildete sich ein Kloß in meinem Hals.

»Ich will da nicht mit«, gestand ich flüsternd und spürte jenes Flattern im Herzen, das die Angst ankündigte, die mit Sicherheit gleich zuschlagen würde.

Ida drückte meine Hand. »Ich weiß …« Sie verstummte, und ich wusste, sie biss sich gerade auf die Zunge. Ich wartete, unsicher, ob ich hören wollte, was sie zu sagen hatte. Doch dann atmete sie zitternd ein und sagte: »Aber ich will, dass du da mitfährst. Das ist auch für mich wichtig.« Die plötzliche Traurigkeit in ihrem Ton war ein Messer, das geradewegs in mein Herz gestochen wurde.

Bei ihrem Geständnis erstarrte ich und drehte den Kopf, um sie anzusehen. Sie hielt das Gesicht gesenkt, den Kopf weiter an meine Halsbeuge geschmiegt.

»Ida …«

»Bitte …«, sagte sie in leisem, flehendem Ton, bevor sie langsam den Kopf hob. Es machte mich fertig, die Traurigkeit in ihren sonst so fröhlichen Augen zu sehen, in denen jetzt Tränen schimmerten. Mein Herz begann zu rasen. Ida blickte flüchtig zu dem Fenster mit Blick auf den JFK Airport und dann wieder zu mir. »Ich will meine Schwester zurück«, sagte sie schließlich, und ich spürte, wie sich das Messer noch tiefer bohrte. Ich wollte etwas sagen, doch Schuldgefühle überfluteten mich, machten es unmöglich.

»Pops zu verlieren …« Ida unterbrach sich, während eine einzige Träne über ihre linke Wange lief. Ich strich sie mit dem Daumen weg. Ida schenkte mir den Anflug eines dankbaren Lächelns.

Sie atmete tief ein. »Pops zu verlieren war das Härteste, was ich in meinem Leben je durchmachen musste.« Ich legte meine freie Hand auf ihr Knie. »Aber zu erleben, wie es Mama und Daddy danach ging … Dich zu erleben …« Ida machte eine Pause, und ich wusste, sie war wieder dort, durchlebte noch einmal jene ersten Monate nach Poppys Tod. Die dunkelsten Tage, die wir je durchgemacht hatten. Das Nachbeben, das Wissen, dass nichts wieder so wäre wie zuvor. »Zu sehen, was es mit euch allen gemacht hat … Das hat am meisten wehgetan. Meine Familie. Meine wahnsinnig tolle Familie war unglaublich tief verletzt, und ich konnte nichts tun, um es besser zu machen. Mama und Daddy waren am Boden zerstört. Poppy, unsere über alles geliebte Poppy, war fort, und ich vermisste sie so sehr, dass ich nicht atmen konnte, aber …« Ida verstummte wieder.

Ich zog sie enger an mich. »Was? Bitte sag’s mir.«

Ida drehte sich zu mir und sah mir in die Augen. »Aber ich wusste, ich hatte dich. Ich wollte mich an dich klammern, Savannah. Um sicherzugehen, dass du mich nicht auch verlässt.«

Mir stockte der Atem. Ida war so jung gewesen damals. Alt genug, um sich an alles zu erinnern, aber wahrscheinlich zu jung, um ihre Trauer irgendwie verarbeiten zu können.

»Ich habe mich nachts in dein Zimmer geschlichen, nur um sicherzugehen, dass du noch atmest.«

Das wusste ich nicht.

»Ida …«

»Ich klammerte mich an die Tatsache, dass Poppy zwar tot, aber an einem besseren Ort war. Das konnte ich einfach in meinem Herzen spüren. Nach den ganzen Jahren, in denen sie gelitten, um ihr Leben gekämpft hatte …« Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht erklären, warum, aber ich wusste einfach, dass sie über uns wachte. Immer wenn ich an sie dachte, spürte ich, wie sich eine leichte Wärme um mich legte, die ich nicht mal beschreiben kann. Manchmal spürte ich ihre Präsenz in unserem Haus, als würde sie direkt neben mir gehen, auf dem Sofa neben mir sitzen.« Sie stieß ein selbstironisches Lachen aus. »Das hat mir so viel Trost gegeben. Tut es immer noch. Es klingt bestimmt bescheuert …«

»Das tut es nicht«, versicherte ich ihr. Tatsächlich hatte ich am Anfang auch darauf gehofft. Ich hatte Poppy so oft um ein Zeichen gebeten, doch nie eins erhalten. Ich hatte mich bloß vergewissern wollen, dass es ihr gut ging. Dass ihr Leben nicht wirklich vorbei war. Dass sie an einem Ort war, der besser war als diese Welt, dass sie lachte und liebte und vielleicht mit unserer Grandma vereint war, die sie so gern hatte. Dass sie uns immer noch liebte, bei uns war und uns dabei half, mit ihrem unersetzlichen Verlust zurechtzukommen.

»Aber was ich, seit wir Poppy verloren haben, am schwersten fand …« Ich hielt den Atem an und wartete auf das, was sie sagen würde. Ida ließ die Schultern fallen und flüsterte: »… war, dass ich dich an jenem schrecklichen Tag … auch verloren habe.«

Was auch von meinem Herzen übrig war, wurde von Idas Worten ausgelöscht wie von einer Granate. Idas Hand fühlte sich wie ein Todesgriff um meine an. »Ich habe zugesehen, wie du vor die Hunde gegangen bist, Sav. Wie du dich so tief in dich selbst zurückgezogen hast, dass nichts mehr zu dir durchdringen konnte. Wie du Mauern um dein Herz gebaut hast, so hoch, dass niemand sie durchbrechen konnte.« Zwei weitere Tränen kullerten über ihr Gesicht. »Nicht mal ich. Du hast niemanden von uns mehr an dich rangelassen.« Ida atmete lange und langsam ein. »Vor knapp vier Jahren habe ich zwei Schwestern verloren und …« Ihre Stimme brach, und es gab mir den Rest. Sie räusperte sich und sagte mit rauer Stimme: »Ich will dich einfach nur zurück.«

Angesichts des Schmerzes in ihrer Stimme wurde mir schlecht. Denn sie hatte recht – oder etwa nicht? Ich hatte alle von mir weggestoßen. Ich hatte meine kleine Schwester leiden sehen und nichts getan, um ihr zu helfen. Aber ich hatte es nicht mit Absicht getan. Die Mauern hatten sich von selbst, ohne mein Zutun, errichtet und mich eingeschlossen. Doch ich hatte es zugelassen.

Ich war immer noch dort, aber zu hören, was es mit Ida machte …

Es dauerte zu viele Minuten, bis ich sprechen konnte, aber dann atmete ich tief ein und gestand: »Ich weiß nicht, wie ich zurückkommen soll.« Diesmal wischte Ida die Tränen von meinen Wangen. »Ich hab’s schon versucht, Ida, ehrlich …«

»Das weiß ich.« Ida schlang die Arme um mich. In diesem Moment beruhigte sich mein rasendes Herz ein wenig. »Ich bin so stolz auf dich, weil ich weiß, wie sehr du es versucht hast, aber bitte geh auf diese Reise. Nicht nur für mich und Poppy, sondern auch für dich.« Ida zog sich zurück und umfasste meine Wangen. In ihren Augen standen so viel Liebe und Zuversicht. »Du hast es verdient zu leben, Sav. Du wirst so sehr geliebt und bist so besonders, so klug und schön und liebenswürdig, und du hast es verdient, glücklich zu sein.« Idas Stimme wurde wieder heiser. »Das ist alles, was ich mir für dich wünsche. Glück. Pops würde sich dasselbe für dich wünschen.«