Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Match-Books

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

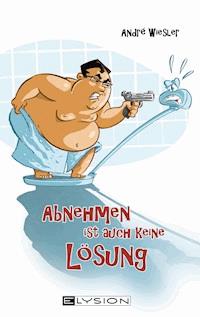

Abnehmen ist auch keine Lösung – fast 40 Jahre hat es gedauert, bis der Wuppertaler Autor André Wiesler (1 Kind, 2 Meter, 3 Zentner) zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Bis dahin musste er so – im wahrsten Sinne des Wortes – haarige Situationen überstehen wie Aktfotos oder Thaimassagen, hatte Sex mit Glitzervampiren, fand zu Gott, verspeiste sein Lebendgewicht in gegrilltem Fleisch, spielte an sich rum und erforschte den Kölner Karneval. Als besonderes Bonbon enthält Abnehmen ist auch keine Lösung zudem bisher verschollen geglaubte Bühnenhörspiele und sogar einen spielbaren Kurzkrimi. Doch diesmal zeigt Wiesler auch, dass man nicht mit offenen Augen durchs Leben gehen kann, ohne auch einen Blick für die dunklen Seiten zu entwickeln. Das beweisen seine nachdenklichen Texte, die oft genug für einen Kloß im Hals sorgen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 173

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andre Wiesler

Abnehmen ist auch keine Lösung

André Wiesler wurde 1974 in Wuppertal geboren, wo er bis heute mit seiner Frau Janina und seinem Sohn Lorenz lebt und arbeitet. Er ist als Autor für phantastische Romane, Spieleentwickler, Marketing- und Social-Media-Berater, Lesekomiker, Übersetzer und Slam-Poet tätig. Außerdem unterrichtet er SchülerInnen jeden Alters im Handwerk des Schreibens. In seiner Freizeit spielt er Rollen- und Brettspiele und betreibt Mixed Martial Arts. Mehr zu ihm und seinen zahlreichen Kursangeboten erfahren Sie unter www.andrewiesler.de oder www.facebook.com/andre.wiesler

www.Elysion-Books.com

ELYSION-BOOKS TASCHENBUCH

BAND 4071

Auflage: Oktober 2013

VOLLSTÄNDIGE TASCHENBUCHAUSGABE

ORIGINALAUSGABE

© 2013 BY ELYSION BOOKS GMBH, GELSENKIRCHEN

ALL RIGHTS RESERVED

BILD: Thomas Braun

www.tobra.eu

UMSCHLAGGESTALTUNG: Ulrike Kleinert

www.dreamaddiction.de

LAYOUT & WERKSATZ: Hanspeter Ludwig

www.imaginary-world.de

PRINTED IN POLAND

ISBN 978-3-942602-50-1

www.Elysion-Books.com

Für Janina und Lorenz,

ohne die mein Leben langweilig und trist wäre!

Abnehmen ist auch keine Lösung. Wer wie ich den einen oder anderen Kleinwagen zu viel auf den Rippen mit sich herumschleppt, wird mir da sicher aus voller, verfetteter Leber zustimmen. Darum hat dieses Buch auch rein gar nichts mit dem Abnehmen zu tun. Wenn Sie Geschichten übers Abnehmen lesen wollen, dann kaufen Sie sich doch meinen ersten Sammelband mit dem Titel Abnehmen, Kinderkriegen und andere Katastrophen (kurz AKuaK, im gleichen Verlag erschienen).

Aber das Fehlen von Abnehmgeschichten ist nicht das Einzige, was in diesem Buch anders ist. Während ich in AKuaK nur die lustigen Bühnentexte gesammelt habe, ist AiakL (Abnehmen ist auch keine Lösung, aber das war Ihnen klar, oder?) eher eine bunte Mischung verschiedener Textformen.

Neben einer ganzen Reihe humorvoller Texte habe ich diesmal den Mut gefunden, Ihnen auch einige ernstere Texte zu präsentieren. Ich bin zwar mit Leib und Seele ein Clown, aber manchmal möchte ich die Leute auch zum Nachdenken anregen. Ich hoffe, dass mir das mit dieser Auswahl an Texten gelingt.

Wer mich kennt, weiß jedoch, dass es mir beim Niveau geht wie Reinhard, dem Yeti-Freund bei seinen Achttausendern: Wenn man zu lange zu hoch unterwegs ist, wird einem schwummerig. Darum habe ich der Mischung einige üble Zoten, buchstabengewordenen Machismus und platten Humor hinzugefügt, um das Niveau auf ein erträgliches Maß herunterzuziehen. Den Intellektuellen unter Ihnen empfehle ich 12-Ton-Musik und Rotwein, um diese Passagen zu überstehen.

So oder so freue ich mich auf Ihre Meinung zu diesem Band, egal ob beim (Online-)Buchhändler Ihres Vertrauens, Facebook, Twitter, auf meiner Homepage, vom Bühnenrand bei einem meiner Auftritte oder nachts durch meinen Briefschlitz geflüstert.

Viel Vergnügen bei der Einsicht: Abnehmen ist auch keine Lösung.

Ihr André Wiesler

www.andrewiesler.de

Als das Telefon klingelt, befinde ich mich in der Küche. Die Schwiegermutter hat sich angekündigt, und so zupfe ich für das Abendessen gerade Salat aus der Windel meines Sohnes.

Das sollte ich vielleicht ein bisschen ausführlicher erläutern. Ich äußere schon seit Jahren, wenn mich jemand fragt, was ich zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum Hochzeitstag oder als Prämie für mein Abo der Zeitschrift »Arm aber Sexy« haben möchte, stets den gleichen Wunsch: »Eine Salatschleuder bitte.«

Aber es ist vergebens. Meine Familie schenkt mir zum Geburtstag stets Klamotten und lässt sich auch durch Morddrohungen nicht davon abbringen. Das wäre nun an sich nicht so schlimm, wenn sie damit nicht gleichzeitig unterschwellige Diätanreize einschmuggeln würden. »Ja, das Hemd ist jetzt noch ein bisschen knapp, aber wenn du erstmal …«

Es ist reiner Trotz, dass ich von Jahr zu Jahr dicker werde.

Meine Freunde weigern sich, mir zum Geburtstag »Weiberzeug« zu schenken und legen dann lieber für einen neuen IPod zusammen, dabei wäre mir ein Salatpott viel lieber.

Meine Frau schließlich schenkt mir zum Hochzeitstag grundsätzlich nur sexy Unterwäsche. Ich habe mittlerweile mehr Boxershorts mit Tiergesichtern vorne drauf, als normale Unterhosen. Das sorgt in der Umkleidekabine vorm Kampfsporttraining oftmals für Irritation.

Jetzt könnte ich mir natürlich einfach selbst eine Salatschleuder kaufen, aber dafür bin ich zu geizig. Und wann braucht man so was schon wirklich, denke ich dann immer?

Also stehe ich jeden zweiten Tag in der Küche, stopfe den gewaschenen Salat in die Windel und wirbele ihn so lange herum, bis er trocken ist. Früher habe ich es mit Küchentüchern versucht, aber nichts schlägt die Saugkraft einer guten Pampers, da darf man der Werbung ausnahmeweise mal glauben.

»Wiesler«, melde ich mich gut gelaunt am Telefon.

»Guten Tag, Herr Wieseler …«

Die dienstbeflissenen Damen und Herren des Tele-Marketings, die sich regelmäßig bei mir melden, nennen mich stets Wieseler. Das liegt daran, dass ich mich damals, als das alles seinen Ursprung nahm, vertippt habe.

Man sieht es mir jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick an, aber ich bin großer Obst- und Gemüsefan. Das war auch der Grund, warum ich mich seinerzeit online für das Deluxe-Abo eines Obstgroßhändler angemeldet hatte. Es dauerte eine Weile, bis ich bemerkte, dass ich den Slogan falsch gedeutet hatte. »Riesige, saftige Melonen für nur 19,95 im Monat«, bezog sich gar nicht auf die köstlichen Südfrüchte. Zuerst war ich verwirrt, dann verärgert, aber mittlerweile habe ich mich mit dem Abo arrangiert.

»Herr Wieseler«, sagt die Dame am Telefon. »Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, den Telefonanbieter zu wechseln?«

»Ja«, sage ich. »Ständig. Erst gestern habe ich gesagt: Janina, habe ich zu meiner Frau gesagt, Janina … Telefon!«

»Das freut mich sehr zu hören. Mein Name ist Liselotte Riegenstengel-Halmsdorfer. Darf ich Ihnen …«

»Bleiben’se mal kurz dran!«, sage ich, hole den Ipod vom letzten Geburtstag hervor und klemme ihn mit einem bereitliegenden Gummi an den Telefonhörer. Aus dem Lautsprecher des Wunderkastens schallt meine eigene Stimme: »Ich muss mal eben das Hörgerät holen.«

Die nun folgende halbstündige Routine einzusprechen, hat mich einen ganzen Vormittag gekostet, aber das war es wert. Ich stecke mir Telefon und Ipod in die Tasche und höre mich gedämpft sagen: »Wissen Sie, ich will Ihr Angebot ja auch verstehen. Moment, eben noch die Batterien. Wo sind denn die Batterien?«

Ich habe gerade das Dressing fertig gemacht, da klingelt es an der Tür. Zweimal, bestimmt und direkt, ohne langes Fackeln. Ich vermute den Postboten, aber als ich die Wohnungstür öffne und in den Flur schaue, sehe ich mich im Irrtum. Es ist ein mausgrau gekleidetes Pärchen Mitte Zwanzig, das mich anstrahlt und unisono fragt: »Dürfen wir mit Ihnen über Gott sprechen?«

»Gern!«, sagte ich begeistert. Das wirft sie erstmal gehörig aus dem Konzept.

»Wir kommen von den Zeugen Jehovas«, stellt die junge Dame sicherheitshalber klar – als wenn das nicht offensichtlich wäre.

»Super«, sage ich.

Beide werfen sich einen ratlosen Blick zu. Kurz glaube ich, dass man sie für einen solchen Fall gar nicht ausgebildet hat. Doch dann fängt er sich wieder und fragt: »Dürfen wir reinkommen?«

»Och nö«, sage ich. »Das ist mir jetzt nicht so recht. Meine drei minderjährigen Frauen räumen gerade noch die Reste der schwarzen Messe weg.«

Ich warte, bis sich ihr Entsetzen soweit gelegt hat, dass er wieder den Mund öffnet. Dann sage ich schnell: »War ein Spaß.«

Ich lasse sie aber dennoch nicht rein, sondern ziehe den Klappstuhl hinter der Tür hervor, den ich für genau diese Zwecke dort ebenso platziert halte, wie die warme Decke und eine Thermoskanne mit heißem Tee. Ich drapiere mich auf den Stuhl, die Decke auf meinen Schoß und einen heißen Tee in meine Hand. Jetzt im Februar ist unser Flur unangenehm kalt und zugig und ich will mir ja nichts wegholen.

Unter den fassungslosen Blicken der beiden Zeugen nippe ich im Türrahmen sitzend am Tee und sage dann: »Schön. Dann machen Sie mir mal ein Glaubensangebot.«

»Bitte?«, fragt sie entgeistert.

»Na ja, ich habe da schon ein paar attraktive Angebote der Konkurrenz vorliegen. Die Evangelen sind mittlerweile ja ziemlich freizügig. Gut, lange nicht so freizügig wie die Katholiken, aber ich habe es nicht so mit dem jungen Gemüse. Die Verpflegung soll ja bei beiden Anbietern sehr gut sein.«

»Ich glaube nicht, dass …«

»Sie müssen schon einiges bieten«, unterbreche ich ihn gut gelaunt. »Bei den Buddhisten kann ich meine Sünden fürs nächste Leben anschreiben lassen.«

Sie klammert sich an seinen Arm und stößt hervor: »Wir glauben an den einzig wahren Gott.«

»Och«, sage ich. »Das ist jetzt nicht so originell, wie sie vielleicht glauben. Das habe ich vom Mullah auch gehört. Bei denen schreckt mich allerdings das frühe Aufstehen fürs Gebet ab, wenn ich ehrlich sein soll.«

Jetzt ist ihr Ehrgeiz geweckt: »Bei uns kommen Sie in den Himmel!«

»Und Ihre Seele wird vor dem Fegefeuer gerettet!«

Die Lippen der jungen Frau werden langsam blau und fangen an zu zittern. Im Hausflur sind es gefühlte 2 Grad.

»Moment«, sage ich und ziehe das Telefon hervor, denn ich höre das Gespräch aus meiner Tasche lauter werden.

»Hören Sie mich jetzt?«, ruft Liselotte, die Telefontarif-Zuhälterin, so laut sie kann.

»Ne, ne«, antwortet meine Aufzeichnung. »Janiiiina? Hast du mein Hörgerät gesehen?«

Ich stecke, die verwunderten Blicke der Gottesboten ignorierend, Telefon und Ipod wieder weg.

Dann beschließe ich, das Gespräch mal ein bisschen in Schwung zu bringen: »Wie sind denn ihre Widerrufsklauseln?«

»Unsere was?« Auch die Stimme des jungen Mannes zittert jetzt schon etwas und ich gratuliere mir zu meiner Idee, ein Fenster im Keller und eines im Speicher zu öffnen und so einen ständigen eisigen Durchzug herbeizuführen. Da soll noch einer sagen, man würde in der Schule nichts lernen. Da hat der Hausmeister das auch immer so gemacht.

»Widerrufsklauseln. Sind das die üblichen 14 Tage? Ich möchte ja nicht konvertieren und dann mit einem Mal merken, dass mir ihre Geschäftsbedingungen und Gebote nicht gefallen.«

»Unsere Gebote?«, fragt die Frau.

»Ja, sowas wie Sex mit Tieren … Das liegt mir nicht so.«

Es ist kurz still, dann schnappt der junge Mann nach Luft und wird ungesund rot im Gesicht.

»Sex mit …«

»Jetzt nur als Beispiel.«

Da mischt sich auch die Frau ein: »Wollen sie damit andeuten, wir würden …«

»Nein, nein«, beschwichtige ich. »Ziegen haben auch ihren Stolz.«

Ich nutze die empörte Sprachlosigkeit, um erneut das Telefon herauszuziehen – gerade rechtzeitig, denn Lieselotte sagt nun: »Ich hab langsam den Papp auf mit dem Alten.«

Sie ist tapfer – die meisten legen vor der ZehnminutenMarke auf.

Ich schalte den Ipod aus, brülle »Ich geb’ ihnen mal meine Nichte« in den Hörer und reiche dem verwunderten Pärchen das Telefon hinüber. »Wenn sie die konvertiert kriegen, mache ich auch mit. Aber nicht flunkern, Gott weiß, wenn Sie lügen!«

Dann schließe ich die Tür und mache mich wieder ans Abendessen.

Eine halbe Stunde später kommt meine Frau mit ihrer Mutter und unserem Sohn nach Hause.

»Da draußen stehen zwei komische Leute und beten mit unserem Telefon.«

»Verflixt«, sage ich. »Dann sind wir jetzt wohl Zeugen Jehovas.«

Es ist mal wieder soweit, meine Frau hat Geburtstag. Ich hatte ja die vage Hoffnung, dass Frauen ab einem bestimmten Alter ihre Geburtstage nicht mehr feiern und ich aus dem Schneider bin. Aber ich habe Pech. Meine Frau ist zwar fünfmal hintereinander neunundzwanzig geworden, aber ansonsten altert sie in Würde und Schönheit. Und das heißt: Geburtstagsgeschenk besorgen.

Zum Glück habe ich aus früheren Fehlern gelernt und mache mich heute rechtzeitig auf die Suche nach einem Geschenk. Manchmal schon drei, ach vier … Stunden vor der Party! Dieses Jahr bin ich ein bisschen knapp dran.

»Hallo Schatz«, begrüße ich sie am Eingang und drückte ihr die Mäntel der ersten Gäste in die Hand. »Herzlichen Glückwunsch noch mal, muss kurz ins Büro, ganz wichtige Sache.«

Im Auto grübele ich, was ich ihr schenken kann. Was Romantisches soll es sein. Bügeleisen? Waffeleisen? Fußeisen? Ne, eins und zwei hat sie schon in den letzten Jahren gekriegt, drei kriege ich nicht durch und Blumen sehe ich nicht ein, jetzt, wo wir einen Garten haben.

Da fällt mir ein vom Regen an die Windschutzscheibe gekleisterter Flyer auf. Foto Lehmann – Familien, erotische Kinderfotos. Ich stutze – erotische Kinderfotos? Dann fällt mir das winzige »Oder« auf. Ah, Familien-, erotische oder Kinderfotos.

Das ist es doch!

Wenig später stehe ich im Atelier eines jungen Fotografen, der so offensichtlich schwul ist, dass ich Kölschen Dialekt aus seinem Mund erwarte. »Hallo, Meister der verschwommenen Aufnahme, öl schon mal die Linse, das hier«, ich fahre mit den Händen an meinem Körper entlang, »will auf Zelluloid gebannt werden.«

»Porträt?«

»Nackt!«

»Oh!«

Ich reiße mir die Kleidung vom Leib und pose ein bisschen. Nach ein paar Minuten weist er auf die anderen Gäste im Ladenlokal, die etwas sparsam gucken. Eine Mutter hält ihrer Tochter die Augen zu. Der Fotograf schlägt vor: »Vielleicht nicht direkt vor dem Schaufenster?«

Also gehen wir nach nebenan, wo ich mich über einen künstlichen Baumstamm vor einem Wasserfallbild drapiere wie ein gefährlicher Tiger. Obwohl es auf dem Foto dann eher wirkt wie eine überfressene Phyton.

»Vielleicht von hinten?«, schlägt der Fotograf vor.

»Freundchen!«, mahne ich, drehe mich dann aber doch um, und schaue keck über die Schulter.

»Vielleicht anders«, sagt er. »Vielleicht im Liegen.«

Ich werfe mich zu Boden.

»Ob wir da vielleicht vorher mal ein bisschen rasieren?«

»Im Schritt?«

»Rücken«, sagt er. Ich schaue ihn nur an.

»Oder anders.« Er fängt an, Lampen auszuknipsen. »Wir arbeiten mit Licht und Schatten.« Er knipst weiter, schaut durch die Kamera, knipst weiter. »Viel Schatten.«

Endlich fängt er an zu fotografieren. Nach ein paar Dutzend Schüssen sage ich: »Es ist dunkel.«

»Ja.«

»Ganz dunkel.«

»Ja.«

»Völlig dunkel.«

»Ja.«

»Und sie benutzen keinen Blitz.«

Er schweigt peinlich berührt, schaltet dann das Licht wieder an und hält die Kamera mit geschlossenen Augen in meine Richtung, während der Film durchrattert.

»Sie können das gerne ins Schaufenster hängen«, schlage ich vor, weil ich mir einen Rabatt erhoffe.

»Gott bewahre«, sagt er und drückt mir die Fotos in die Hand. Dann wendet er sich den zahlreichenden wartenden Kunden zu, spricht mich aber doch noch mal an: »Wollen Sie sich nicht mal wieder anziehen?«

Meiner Frau haben die Fotos gefallen. National Geographic auch. Da bin ich jetzt gleich zweimal auf dem Cover. Einmal als Silberrücken und einmal als gestrandeter Wal. Von den Einkünften kaufe ich meiner Frau jetzt eine neue Identität.

Ich gebe kleinen, zarten Asiatinnen Geld dafür, mir wehzutun.

Ah, ne, das kam jetzt vielleicht etwas missverständlich heraus.

Ich will es mal so formulieren: Ich bezahle dafür, dass kleine Thailänderinnen mich einölen, während ich halbnackt am Boden liege.

Auch nicht besser. Was ich meinte, war: Ich gehe gerne mal zur Thaimassage, denn ich habe Rücken, wie man seit der Ära Schlemmer dazu sagt.

Das hat aber nichts Anrüchiges! Ist alles ganz und gar professionell und platonisch. Wobei ich mit Platon jetzt nicht auf die Orgien der alten Römer anspielen wollte. Oder war der nicht Grieche? Das war doch der, der im Fass gelebt hat? Kein Wunder, spätestens seit dem Euro wissen wir ja, dass der Grieche an sich sein Geld nicht zusammenhalten kann.

Ich gehe also in diese kleinen Läden, in denen mir dicke Buddhas versichern, dass auch ich hier wohl gelitten bin. Räucherstäbchen sondern dichte Schwaden ab und sorgen für den nötigen Rausch, damit ich mich schamlos entblößen kann. Oft warte ich damit nicht mal mehr, bis ich in eine der kleinen Kabinen geführt werde.

Die erste Reaktion der kleinen, zierlichen Empfangsdame ist meist: Sie guckt hoch. Sie guckt noch weiter hoch. Sie schirmt die Augen mit der flachen Hand ab. Sie sagt: »Oi!«

Nachdem ich mich dann auf das vorgewärmte Bett gelegt habe, gießt die Masseurin erstmal zwei bis drei Liter Öl über mich, bis meine affenartige Ganzkörperbehaarung weit genug eingeweicht ist. Oft reichen dazu die Vorräte des Ladens gar nicht aus und man eilt nach nebenan, um sich Nachschub aus der Pommesbude zu holen.

Das macht mir an sich nichts aus, ein paar alte Pommesstückchen fallen bei meiner natürlichen Panade nicht weiter auf. Aber ich fühle mich dann doch etwas belästigt von der Meute aus gierigen Hunden und sabbernden, fettleibigen Kindern, die mir nachlaufen.

Aber zurück zum Thema. Nachdem mein Pelz endlich stärker trieft als Westerwelles Wahlversprechen, beginnt die Massage.

Das Besondere an der Thaimassage ist ja, dass diese kleinen, zierlichen, Vierzig-Kilo-Frauen dabei auch ihre Füße einsetzen. Bei mir sieht das dann meist so aus: Sie springen mit voller Wucht auf meinen Rücken und rufen: »Verdammte Elefant, geh endlich locker!«

Da ich aber realistisch betrachtet bei meinen gewaltigen Verspannungen schon 140 Skinheads in Springerstiefeln engagieren müsste, habe ich mir unlängst einen Termin beim Orthopäden geben lassen, der sich als Orthopädöse herausstellte.

Als ich hereinkomme, sagt sie gleich: »Sie sind zu dick.«

»Und sie sehen aus wie Inge Meisel nach zwei gescheiterten Schönheitsoperationen«, gebe ich beschwingt zurück.

»Bitte?«, fragt sie empört.

»Wer hat denn angefangen?«, will ich wissen. »Aber genug der Schmeicheleien. Ich brauche was gegen meinen Rücken.«

»Sie meinen für Ihren Rücken.«

»Hey«, gebe ich zurück. »Wer von uns beiden hätte beinahe mal einen Magister in Germanistik gemacht?«

»Sie!«, räumt sie ein. »Ich fahre zu ungern Auto für einen Taxischein.«

»Sehr schlagfertig! Man könnte fast glauben, Sie wären ein Mann.«

Sie schaut mich stumm an.

»Nein, ehrlich. Auch visuell …«

Da sie plötzlich ein Skalpell in der Hand hält, komme ich zurück zum Thema: »Also, was kann man da machen, gegen meinen Rücken?«

»Sind sie privatversichert?«

»Ja«, lüge ich.

»Prima, dann verschreibe ich ihnen Akkupunktur, Klangschalenmassagen, einen Schwimmkurs, Chiropraktische und Physiotherapeutische Einheiten und ein schönes Schmerzmittel.«

»Paracetamol«, rate ich.

»Ibuprofen! Paracetamol ist schlecht für die Leber.«

Sie schaut auf meine Akte und stutzt. »Sie sind doch gar nicht Privat!«

»Doch, Zusatz, im Krankenhaus.«

»Aha«, sagt sie, zerreißt das Rezept und reicht mir eine Tablettenpackung. »Da, bitte, eine täglich vor dem Schlafengehen und ansonsten nach Bedarf.«

»Paracetamol?«, lese ich vor.

Sie nickt grimmig.

»Ist das nicht schlecht für die Leber?«

»Das ist ein Gerücht, mit dem Kassenpatienten in Panik versetzt werden sollen. Der Nächste bitte!«

Was soll ich sagen - ich habe immer noch Rücken und zur Thaimassage darf ich auch nicht mehr, seit diese besonders kleine Angestellte auf meinen Schultern ausgerutscht und in meinen Hautfalten erstickt ist. Das ist doch ein Scheißleben.

Geht es euch gut?

Ja?

Das freut mich.

Aber seien wir ehrlich: Etwas anderes kann man auf diese Frage doch gar nicht erwidern, oder?

Das Ganze ist ja eine Floskel. Ich habe so meine Probleme mit sinnentleerten Floskeln. Unlängst trudelte mir mal wieder eine Rechnung ins Haus, in der stand: Wir erlauben uns, für erbrachte Leistungen zu berechnen …

Die erlauben sich ganz schön viel!

Und ob ich das erlaube, interessiert keinen. Da sitzen so zwei Sesselfurzer in ihrem Büro, bekommen meinen Posten auf den Tisch und dann nimmt das Elend seinen Lauf.

Im spritzigen Lebensgefühl ausgelasteter Assezoren sagt dann Herr Schmidt zu Herrn Meier [Schweizer Akzent]: »Also, Herr Meier. Ich würde dem Herrn Wiesler gern einmal eine Rechnung schicken.«

Ich weiß auch nicht, warum er mit einem Schweizer Akzent spricht, ich bin hier nur der Berichterstatter.

Auf jeden Fall antwortet der Meier: »Das ist eine hervorragende Idee, mit der Sie sich Ihr überzogenes, die Wirtschaft schädigendes Gehalt verdient haben. Ich erlaube es Ihnen.«

Daraufhin wieder Schmidt [sächsischer Akzent]: »Nu, dann erlaube ich Ihnen, den Brief mit der Post rauszuschicken, nisch wahr.«

Ja, ich weiß, vorhin hat er mit einem anderen Akzent geredet. Da können Sie mal sehen, was für einen Sockenschuss die haben.

Und solche Leute haben die Befugnis, sich gegenseitig zu erlauben, mir Rechnungen zu schicken.

Da kann man doch vom Glauben abfallen. Es gibt aber Menschen, denen das nicht passieren kann. Sie wandeln voller Gottvertrauen durchs Leben, voller Sicherheit, dass Schicksal und Karma schon nach ihnen sehen werden. Es sind solche Leute, die mich auf der Straße ansprechen: »Sie werden entschuldigen …«

Woher kommt diese Sicherheit, dass ich entschuldigen werde? Liegt es an meinem offenen, verzeihenden Wesen, das man mir an der Nasenspitze ansieht? Oder ist es der tief verwurzelte, unabdingbare Glaube an das Gute im Menschen, daran, dass jeder verzeihen, entschuldigen kann, nein … wird!

Oder die Leute, die sich in der Kneipe an den Tresen setzten und sagen: »Ich krieg’ ein Bier«.

Keine Spur von Zweifel, nicht der geringste Schimmer von Unsicherheit.

Nicht: »Könnte ich ein Bier bekommen?« oder »Wäre es möglich, ein Bier zu kriegen?«

»Ich krieg’ ein Bier.« Es mögen Plagen herabregnen, Erstgeborene sterben, die Toten erheben sich aus ihren Gräbern, ich aber sage euch: Er wird ein Bier bekommen.

Von diesem uneingeschränkten Gottvertrauen kann der Vatikan heute doch nur träumen.

Ein Traum ist auch die Frage beim Anruf am Handy: »Störe ich?«

Mal ehrlich: das Aufregendste, bei dem man mich an einem normalen Tag stören kann, ist das Aufsammeln von Hundehaufen auf der Wiese.

An dieser Stelle sollte ich vielleicht erwähnen, dass ich von den Haufen unseres eigenen Hundes spreche. Das wäre sonst ein mehr als seltsames Hobby.

Bestenfalls stört man mich in der Frittenschmiede, das ist dann aber schon der Höhepunkt einer lang geplanten Exkursion.

Während ich dort telefoniere, zieht das bunte Potpourri des Pommesbuden-Deutsch an mir vorbei.

»Sind Sie dat Schnitzel?«

»Ne, ich war die Currywurst.«