5,99 €

Mehr erfahren.

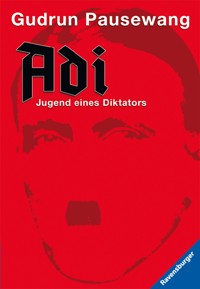

- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Adolf Hitler: die unglaublichste, die unbegreiflichste Figur der deutschen Geschichte, wohl nicht nur des 20. Jahrhunderts. Wie war dieser "Adi" als Jugendlicher, als Sohn, Klassenkamerad, Freund?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 236

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Als Ravensburger E-Book erschienen 2013Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH© 1997 Ravensburger Verlag GmbH, RavensburgUmschlaggestaltung: Dirk Lieb Alle Rechte dieses E-Books vorbehaltendurch den Ravensburger Verlag GmbHPostfach 2460, D-88194 RavensburgISBN 978-3-473-47530-8www.ravensburger.de

Steyr, 11. Februar 1905. Wieder ein trüber Tag. Schmutziger Schnee lag an den Straßen- und Wegrändern. Die Eiszapfen schmolzen.

Der Junge hatte sich von den übrigen Klassenkameraden abgewandt und starrte das Zeugnis an, das in seiner Hand zitterte.

Er hatte diesmal so fest mit einem guten Zeugnis gerechnet. Mindestens aber mit einem Zeugnis ohne ein so gefährliches NICHT GENÜGEND in irgendeinem Fach. NICHT GENÜGEND – das war eine Fünf.

Ganz im Inneren hatte er sogar auf ein Zeugnis ohne ein GENÜGEND gehofft. Denn mit einer Vier ließ sich ja auch nichts hermachen.

VORZÜGLICH, LOBENSWERT, BEFRIEDIGEND, GENÜGEND, NICHT GENÜGEND: eine Leiter hinunter in die Hölle oder hinauf in den Himmel, je nachdem, in welche Richtung man sie nahm.

Das Großgedruckte oben auf dem Blatt verschwamm ihm vor den Augen. Er wusste auch so, was da stand, denn es war bei allen Schülern das Gleiche: Realschule Steyr, Schuljahr 1904/1905, Halbjahreszeugnis.

Aber was dann folgte – darauf kam es an: der Name des Schülers und seine Noten, in der Handschrift des Lehrers. Diese unfähige Lehrerbande! Hätte sie auch seine Gedanken, seine Träume, seinen zukünftigen Ruhm benotet, dann hätte sein Zeugnis nur die Noten VORZÜGLICH und LOBENSWERT enthalten. Er hatte doch so viel nachgedacht. Nicht etwa über Kinderkram oder Weiber, sondern über Kunst. Und über das Vaterland. Und Richard Wagner. Und wie der Mensch leben soll und wofür. Er hatte so viele kühne Pläne geschmiedet!

Stattdessen das: drei Fünfer. In deutscher Sprache, Mathematik und Stenografie. Und auch sonst, außer Freihandzeichnen und Turnen, nichts, womit man sich sehen lassen konnte.

Er schaute sich verstohlen um. Da standen sie herum, die anderen, strahlten oder runzelten die Stirn, drängten sich zusammen, verglichen. Hier ein Jubelschrei, dort ein finsteres Grollen. Aber der dort, der grollte schon bei einer Drei. Mit einer Drei gingen bei dem schon die Lichter aus!

Drei Fünfer. Er spürte eine unbändige Lust, Scheiben einzuschlagen, zu brüllen, jemanden niederzuschlagen und zu treten. Lehrer. Ja, Lehrer! Dieses ganze verdammte Lehrerpack!

Dreimal NICHT GENÜGEND – die schlechteste Note, die es gab. Ein Zeugnis, das – glaubte man den Noten – einem hohlköpfigen Trottel zu gehören schien, der allenfalls trainierte Muskeln vorweisen konnte!

Er schnaubte empört durch die Nase: Sittliches Betragen – befriedigend! War er etwa betrunken durch die Stadt getorkelt? Hatte er Fensterscheiben eingeworfen? Beim Bäcker eine Semmel stibitzt? Sich mit Mädchen herumgetrieben?

Nichts dergleichen.

Natürlich, sein Fleiß war nicht immer so gewesen, wie ihn sich zum Beispiel der Mathematik- oder Chemielehrer wahrscheinlich gewünscht hätte. Er war oft ohne Hausaufgaben in den Unterricht gekommen, hatte nachmittags daheim nicht oder kaum geübt, hatte die Lektionen nicht gelernt.

Er nahm eben Mathematik, Chemie, Grammatik oder Religion nicht so wichtig, wie Lehrer das taten. Das war doch wohl sein gutes Recht – oder? Schließlich war er schon bald sechzehn!

Ein Jahr zu alt für seine Klasse.

Einmal sitzen geblieben.

Er erinnerte sich nicht gern daran, dass er in Linz die erste Realschulklasse hatte zweimal durchlaufen müssen, wegen NICHT GENÜGEND in Mathematik und Naturwissenschaften. In der zweiten Klasse hatten seine Mathematikleistungen dem Lehrer wieder nicht genügt. Nur über eine Nachprüfung, die er bestand, war er in die dritte Klasse aufgenommen worden.

Aber am Ende des Schuljahres hatte er ein NICHT GENÜGEND in Französisch bekommen. Er hatte eben nur selten Vokabeln gelernt. Vokabeln lernen – was für eine öde Beschäftigung! Hatte man nicht Recht, wenn man sich ihr verweigerte? Es gab so viel Wichtigeres!

Wieder eine Nachprüfung. Er hatte das »Bestanden« erhalten, allerdings unter der Bedingung, dass er auf eine andere Schule überwechselte.

Auf eine für ihn so entwürdigende Weise hatte sich die Linzer Schule also seiner entledigt, hatte ihn abgeschoben. Ihn, in dem doch so viele Talente schlummerten! Das würde denen noch einmal Leid tun!

Die nächstgelegene Realschule befand sich in Steyr, rund dreißig Kilometer von Linz entfernt. Hier hatte ihn die Mutter für das neue Schuljahr angemeldet, und hier hatte er nun eine halbes Schuljahr verbracht.

Es war eine angenehme Zeit gewesen, was die Schule betraf. Während der Linzer Schuljahre hatte die Mutter immer gedrängt: »Lern doch, Adi, mach deine Aufgaben. Was? Keine auf? Das gibt’s doch nicht. Bitte, Adi, gib dir Mühe, damit du nicht schon wieder ein Jahr – ach Adi, ich mein’s doch nur gut!«

Hier in seinem Steyrer Quartier bei der Familie Cichini hatte sich niemand um seine Hausaufgaben gekümmert. Er bekam genug zu essen, hatte eine warme Stube und ein Bett, das alle vier Wochen frisch bezogen wurde. Mehr Service war im Preis nicht inbegriffen.

Über die Wochenenden fuhr er immer heim zur Mutter. Aber nach Möglichkeit unterließ er es, mit ihr über das leidige Thema Schule zu reden. Die Mutter war ja so glücklich, so selig, wenn er daheim war. Sie wusste, dass sie ihn mit Fragen nach seinem Fleiß und seinem Stand in der Schule verärgerte. Deshalb ging sie diesem Thema ebenfalls aus dem Weg.

Und sie hätte von ihm ja doch nur zu hören bekommen, dass alles in bester Ordnung sei und er von den Lehrern immer gelobt werde.

Er war ihr Liebling, ihr ganzer Stolz. Ja, gewiss, da war ja auch noch die Paula, die Kleine. Aber eine ernste Konkurrenz – sie? Oh nein. Sie war ja nur ein Mädchen und erst neun …

Ach ja, die Mutter. So eine Mutter gab’s kein zweites Mal. Er lächelte, als er an sie dachte. Trotz allem lächelte er. Sie schimpfte nicht gern. Am liebsten lehnte sie ihren Kopf an seinen Kopf und fragte gar nichts.

Der Vater war ganz anders gewesen. Aber er lebte ja nicht mehr. Seit seinem Tod ließ sich das Leben leichter ertragen. Gegen schlechte Zeugnisse war er so allergisch gewesen! Er hatte sich nicht ablenken lassen, hatte gefragt und klare Antworten verlangt.

Was Adi jetzt schwarz auf weiß in den Händen hielt, ließ sich nicht verdrängen, ließ sich nicht schönreden. Wie sollte er damit umgehen? Die Lage war zu ernst, als dass man sie mit einem Armschlenker abtun konnte. Denn dieses Zeugnis bedeutete: Adis Leistungen mussten sich bis zum Schuljahresende wesentlich bessern. Sonst würde ihm die Chance einer Nachprüfung im Herbst, zum nächsten Schuljahresbeginn, nicht gewährt werden. Daran änderte auch nichts, dass Stenografie nur ein Wahlfach war. Zwei Fünfer in Pflichtfächern genügten, um sitzen zu bleiben.

Ein Mitschüler spähte über Adis Schulter: »Lass sehen – wie schaut’s denn bei dir aus?«

Adi gab ihm einen groben Stoß und versteckte das Blatt hinter seinem Rücken: »Das geht dich einen Dreck an!«

Nein, so ein Zeugnis konnte er niemandem zeigen. Ein Glück, dass jetzt der Unterricht aus war. Er stürmte aus dem Schulgebäude. Mistschule! Scheißschule!

Draußen vor dem Eingang war schon fast die ganze Klasse versammelt.

»Kommst du mit, Adi?«

Eigentlich hatte er vorgehabt, schon am frühen Nachmittag heimzufahren nach Linz. Aber er konnte ja auch einen späteren Zug nehmen. Jedenfalls wollte er sich nicht ausschließen, wenn die anderen das Ende des Halbjahres feierten. Und überhaupt: So ein Zeugnis musste man erst einmal verdauen. Hierfür war ein Marsch durch die frische Luft gerade das Richtige.

Adi brauchte nicht zu fragen: »Wohin geht’s denn?« Er wusste, dass seine Klassenkameraden eine Bauernwirtschaft im Auge hatten, in sicherem Abstand von der Stadt. Der Wirt hielt dicht.

Lärmend zogen sie in Richtung Garsten los. Adi faltete sein Zeugnis zusammen und steckte es in die Jackentasche. Dann lärmte er mit, gestikulierte, klopfte Sprüche.

Nur nicht daran denken.

Die Schar war schon von weitem zu hören. Krähenschwärme flatterten auf, alle Hunde des Dorfes, das die ausgelassene Bande ansteuerte, gerieten außer sich. Und dann stürmten die Burschen mit Gebrüll und überdrehter Laune in das Wirtshaus: »Bier her!«

Wirt und Wirtin waren zu Diensten und taten, als sähen sie nicht, dass ihre Gäste noch halbe Kinder waren. Nur zu, nur immer getrunken! Die Kasse klingelte.

Adi hatte kaum je ein Bier getrunken. Höchstens einen kleinen Schluck, den er aus dem Seidel seines Vaters hatte schlürfen dürfen. Eigentlich schmeckte ihm das Gesöff gar nicht. Aber es gehörte wohl zum Erwachsenwerden. Und so bestellte auch er ein Bier.

Er wurde schweigsam, lehnte sich zurück, alles drehte sich um ihn. An das, was danach geschah, konnte er sich nur schemenhaft erinnern: Im Lauf des Spätnachmittags und Abends hatte er noch ein zweites, vermutlich sogar ein drittes Bier getrunken. Aufgenötigt von anderen, die schon mehr Alkohol vertrugen. Einmal hatte er versucht, die Wirtschaft so aufrecht, wie ihm noch möglich war, zu verlassen. Offensichtlich war er daran gehindert worden. Jedenfalls hatte er dort dann doch die Nacht verbracht. In der Wirtsstube? In einem Strohhaufen im Stall?

Erst am nächsten Morgen war er aufgebrochen. Ihm war hundeelend gewesen. Nur eine Empfindung hatte ihn getrieben: Schnell fort, bevor etwas passierte! Bevor er sich maßlos blamierte!

Der Magen streikte. Und die Därme, die Därme! Er wankte hinaus in die öde, grauweiße Februardämmerung, hinein in die Einsamkeit der winterlichen Felder.

Eine Milchfrau fand ihn am Wegrand. »Wach auf«, sagte sie. »Willst wohl erfrieren? Gesoffen, was? Knöpf dich erst mal zu, und dann schau, dass du heimkommst.«

Er war noch kaum zu einem klaren Gedanken fähig. Benommen stolperte er zurück in die Stadt. Ihm war noch immer übel. Sein Schädel dröhnte.

»Um Gottes willen, wie sehen Sie denn aus!«, rief seine Zimmerwirtin, als sie ihm die Tür öffnete.

Sie ließ ihn ein Bad nehmen und brachte ihn dann mit einem starken Kaffee wieder zu sich. »Und wie war das Zeugnis?«, fragte sie ihn, während er frühstückte.

Er griff in die Tasche und erschrak: Das Zeugnis war weg! Hatte es ihm jemand abgenommen? Hatte er es verloren?

Frau Cichini machte ihm klar, dass er ohne Zeugnis nicht heimfahren könne, denn die Mutter würde als Erstes danach fragen.

»Sie müssen sofort in Ihre Schule gehen und sehen, dass Sie ein Duplikat kriegen«, sagte sie und borgte ihm fünf Gulden, weil er auch kein Geld mehr bei sich fand.

Er ging. Aber was für einen Grund für den Verlust des Originalzeugnisses sollte er angeben? Von einem wütenden Hund zerrissen? In einen vollen Waschkessel gefallen? Noch am glaubhaftesten war diese Version: Auf dem Weg zu seinem Quartier hatte ihm ein Windstoß das Zeugnis entrissen und in den Fluss geweht. Niemand konnte beweisen, dass das eine Lüge war!

Als Adi das Schulgebäude betrat, kam ihm ein Mann entgegen, der aus dem Gebäude hinausstrebte. Ohne Zweifel ein Bauer. An seinen Stiefeln klebten Erdklumpen. Was suchte er hier in der Schule? Adi schaute ihm verwundert nach.

Im Sekretariat musterten ihn neugierige, ja amüsierte Blicke. Es schien fast, als habe man ihn schon erwartet.

»Ein Zeugnisduplikat?«, fragte der Sekretär und nickte, als wisse er Bescheid. »Einen Moment.« Er verschwand im Zimmer des Direktors, kehrte nach einer Weile zurück und wies Adi mit betont gleichgültigem Gesichtsausdruck an zu warten.

Der Direktor ließ ihn lange warten. Endlich winkte ihm der Sekretär. Adi klopfte, hörte die Stimme des Schulleiters »Herein« rufen, trat zögernd ein. Hinter dem großen Schreibtisch, neben der üppigen Zimmerpalme, thronte der Allmächtige der Schule. Vor ihm lag eine einfache graue Mappe.

Der Direktor zwirbelte seinen Schnurrbart und musterte Adi, der, wie es sich gehörte, an der Tür stehen geblieben war, mit einem strengen Blick.

»So, so«, sagte er fast genüsslich, »du möchtest ein Duplikat deines Zeugnisses haben. Es ist dir also abhanden gekommen.«

Adi nickte und wollte nun seine Windstoßgeschichte abspulen. Aber er hatte noch nicht den ersten Satz beendet, als ihn der Direktor unterbrach.

»Spar dir die Lügerei!«, donnerte er. »Vorhin hat ein Landwirt etwas im Sekretariat abgegeben, was er heute an seinem Ackerrand gefunden hat …«

Mit spitzen Fingern öffnete er, Ekel demonstrierend, die Mappe. Da lag es, Adis Zeugnis, in vier Teile zerrissen. Beschmutzt.

Adi musste sich eine demütigende Strafpredigt anhören. Vor Scham wäre er am liebsten im Boden versunken. Der Direktor machte ihn gnadenlos fertig. Dann händigte er ihm ein Duplikat aus.

Seit diesem Tag trank Adi keinen Alkohol mehr. Nie mehr, solange er lebte.

Und er hasste alle Schulen.

Adi tat nichts dafür, im zweiten Halbjahr bessere Noten zu bekommen. Er vergab seine letzte Chance, ließ also alles laufen, wie es lief. Sein Hass auf die Schule wuchs. Er wollte raus aus dem Zwang, gierte nach Freiheit. Statt seine Aufgaben zu machen, vergnügte er sich mit dem Luftgewehr seines Quartiervaters: Er schoss aus seinem Fenster hinunter in den Hinterhof, auf die Ratten, die dort zwischen dem Gerümpel hin und her flitzten.

Schon im Juni wurde ihm klar, wie das nächste Zeugnis aussehen würde. Er sah es vor sich. Oben die Kopfnoten:

SITTLICHES BETRAGEN

befriedigend (3)

FLEISS

ungleichmäßig (4)

Darunter die Noten für die einzelnen Fächer:

RELIGIONSLEHRE

genügend (4)

DEUTSCHE SPRACHE

nicht genügend (5)

GEOGRAPHIE

genügend (4)

GESCHICHTE

genügend (4)

MATHEMATIK

nicht genügend (5)

und so weiter. Erst gegen Ende Erfreuliches:

FREIHANDZEICHNEN

lobenswert (2)und

TURNEN

vorzüglich (1).

RELIGIONSLEHRE

genügend (4)

DEUTSCHE SPRACHE

nicht genügend (5)

GEOGRAPHIE

genügend (4)

GESCHICHTE

genügend (4)

MATHEMATIK

nicht genügend (5)

Aber dann noch einmal, ganz zum Schluss, sehr Gräuliches:

STENOGRAPHIE

nicht genügend (5)

Also immer noch die drei Fünfen. Gewiss, Steno war Wahlfach, diese Fünf zählte nicht mit. Aber schon die beiden ersten Fünfen waren zu viel. Ihm war klar, dass ihm eine Wiederholung des eben durchlaufenen Schuljahres bevorstand.

Nur das nicht! Jetzt reichte es. Schluss – aus!

Noch vor der Ausgabe der Jahresschluss-Zeugnisse ließ sich Adi in der Schule krankmelden und fuhr einfach heim nach Linz, zu seiner Mutter.

Die war gerade von Leonding nach Linz umgezogen, nur ein paar lächerliche Kilometer, die Adi früher täglich zu Fuß zurückgelegt hatte. Aber Umzug ist Umzug. Die Mutter hatte also noch alle Hände voll zu tun mit der Umräumerei und Einrichterei.

»Was?«, rief sie ihm verblüfft entgegen, als er in die Wohnung stürmte. »Du bist schon da? Aber das Schuljahr ist doch noch gar nicht ganz zu Ende. Ist was passiert, Adi? Sag – ist was passiert?«

Sie umarmte ihn erschrocken.

Wie lieb sie aussah. Ihr dunkles Haar. Ihr kleiner Mund. Vor allem ihre Augen mochte Adi. Sie hatte so unwahrscheinlich helle Augen.

Eine noch junge Witwe war sie, erst fünfundvierzig Jahre alt. Und immer sauber und adrett, sogar wenn sie Teppiche klopfte. Nie wurde sie laut. Aber was das Beste an ihr war: Sie mochte ihn. Niemand auf der ganzen Welt mochte ihn! Nur sie.

»Ich hab so ein Stechen auf der Brust«, sagte er und hustete. »Schon seit Tagen.«

Er sah mit Genugtuung die Angst in ihren Augen. Er wusste, dass sie sich ständig um sein Leben ängstigte. Kein Wunder. Von sechs Kindern, die sie geboren hatte, waren ihr vier weggestorben: Gustav und Ida waren nicht viel mehr als ein Jahr alt geworden. Otto hatte nur ein paar Tage gelebt. Dann war Adi zur Welt gekommen und am Leben geblieben. Fünf Jahre lang war er der Jüngste und Letzte geblieben, bis zu Edmunds Geburt. Dieser Bruder starb kurz vor dem Eintritt in die Schule an Masern. Zuletzt hatte sich noch Paula eingestellt, sieben Jahre jünger als Adi.

Hatte die Mutter also nicht allen Grund, auch um die beiden Letzten, die ihr geblieben waren, zu bangen?

Gleich am nächsten Tag ging sie mit Adi zum Arzt. Er tat leidend, klagte über Schmerzen in der Herz- und Lungengegend, berichtete von Schwächeanfällen und behauptete, er könne sich oft nicht konzentrieren. Und schließlich war er ja wirklich schmal und hochgeschossen und sah nicht gerade wie das blühende Leben aus.

»Wie blass er ist, wie blass«, jammerte die Mutter. »Er wird doch nicht etwa die Schwindsucht haben, Herr Doktor? Ich bitte Sie, tun Sie alles, was in Ihrer Macht steht, Herr Doktor …!«

Der Arzt beruhigte sie. Aber nein, schwindsüchtig sei der Junge ganz sicher nicht. Lunge und Herz seien in Ordnung. Aber man könne natürlich nicht ausschließen, dass er zu schnell gewachsen und sein Organismus dadurch zur Zeit überfordert sei.

»Bist du oft müde?«, fragte er ihn.

Adi nickte lebhaft. Oh ja – und wie! In der Schule kämpfe er dauernd mit dem Schlaf.

Und besonders beim langen Vornübergebeugt-Sitzen tue das Atmen weh, müsse er husten. Beim Gehen und Stehen sei ihm wohler.

»Ja, das viele Sitzen«, sagte der Arzt, »ist Gift für einen jungen Körper.«

Adi erreichte, was er wollte: Der Arzt empfahl der Mutter, ihn mindestens ein Jahr lang daheim zu behalten. Denn durch den Schulbesuch könne sich sein Zustand verschlimmern.

Adi verbeugte sich beim Abschied tief vor ihm.

Aber es entging ihm nicht, dass die Mutter auf diesen ärztlichen Rat mit Niedergeschlagenheit reagierte. Und er wusste genau, was sie dachte: Nun ist der Junge schon jetzt ein Jahr zu alt für seine Klasse. Wenn er ein Jahr aussetzt und dann die letzte Klasse noch einmal wiederholen muss, wird er drei Jahre älter als seine Klassenkameraden sein!

»Das ist doch kein Zustand!«, klagte sie.

»Es ist ja noch ein Jahr Zeit bis dahin«, tröstete er sie. »In einem Jahr kann vieles passieren. Denk doch nicht so weit im Voraus.«

Er selbst war insgeheim überglücklich. Endlich war er die verhasste Schule los! Und er dachte gar nicht daran, diese herrliche Freiheit nach einem Jahr zu beenden. Aber darüber sprach er noch mit niemandem. Mit der Zeit würde sich alles von selber richten.

So kam’s. Mit einer Schule hatte Adi nur noch ein einziges Mal sehr kurz etwas zu tun: Mitte September holte er in Steyr sein Zeugnis ab, das ihm jetzt gar nichts mehr bedeutete. Das war alles. Danach blieb er in Linz.

Es wurde ein wundervoll faules Jahr. Es ging ihm so gut wie einer Made im Speck.

Sie lebten jetzt in der Humboldtstraße Nummer 31. Er, Mutter, Schwester Paula und Tante Johanna, Mutters jüngere Schwester. Die Hannitante. Die war bucklig und hatte keine eigene Familie. Schon solange sich Adi erinnern konnte, lebte sie bei ihnen und besorgte den Haushalt. Sie gehörte einfach dazu. Man nahm sie mit der Zeit gar nicht mehr wahr, außer wenn sie mal zornig wurde.

Und dann war da noch der Hagmüller-Junge, der Sohn des Bäckers und Gastwirts Hagmüller in Leonding. Die Hagmüllers wohnten nicht weit von dem Haus entfernt, das die Mutter verkauft hatte, bevor sie nach Linz übersiedelte. Sie waren mit ihr befreundet gewesen. Der Junge, vier Jahre jünger als Adi, ging in Linz zur Schule. Da man von Leonding nach Linz zu Fuß eine Stunde unterwegs war, blieb er viermal in der Woche über Mittag bei Adis Familie, aß mit und machte danach im Zimmer neben der Küche seine Hausaufgaben, bis der Nachmittagsunterricht begann.

Zu fünft saßen sie also um den Küchentisch, und die Kleinste von allen war nicht Paula, sondern die bucklige Hannitante.

Adi war der Einzige in der Familie, der ein Zimmer für sich allein hatte. Es war nur ein kleiner Raum, ein Kabinett, mit einem einzigen Fenster, aber niemand anderer hatte darin etwas zu suchen, außer der Hannitante, wenn sie es auskehrte oder Staub wischte.

In diesem Raum verbrachte er einen großen Teil seiner Zeit, las, malte oder träumte. Er stand auf und ging zu Bett, wann es ihm passte. Er störte niemanden, denn Paula und die beiden Frauen schliefen im anderen Zimmer. Es war eben nur eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung, wobei das zweite Zimmer die Wohnküche war.

Paula kicherte gern. Sie war nun schon ein großes Mädchen, neun Jahre alt, fast zehn, hochgeschossen, aber nicht so blass wie ihr Bruder. Oft war die Küche voller Gekicher, wenn Paula Freundinnen mit heimbrachte. Die Mutter hieß alle willkommen, ihr wurde das Kindergewiesel und -gewusel nie zu viel.

Zu Adi kam niemand.

»Hast du denn keine Freunde?«, fragte sie ihn einmal bekümmert.

»Hatte ich mal«, antwortete er verdrossen. »Als ich noch klein war.«

»Und was ist mit deinen ehemaligen Mitschülern hier aus der Linzer Realschule? Da warst du doch sicher auch mit einigen befreundet.«

Adi schüttelte den Kopf.

»Dann geh hinaus und such dir neue Freunde!«

»Wozu?«, fragte Adi.

»Magst du denn keine?«, fragte die Mutter bang.

»Sie stören nur.«

»Stören? Wobei?«

»Wobei? Wobei?«, äffte er sie schroff nach. »Ich hab zu tun!«

»Ist ja schon gut«, flüsterte die Mutter betroffen.

Er kannte ihre Gefühle. Er wusste, was jetzt in ihr vorging: Nein, sie wollte ihren Adi nicht verärgern. Er war schließlich kein Kind mehr. Und er musste geschont werden, denn seine Gesundheit war ja angegriffen.

Aber das, was sie da eben gehört hatte, war ihr doch auf den Magen geschlagen. Keine Freunde? War das denn noch normal? In diesem Alter? Und dann sein ständiges Hin- und Hergehen, seine Unruhe! Manchmal hörte sie ihn ja halbe Nächte rastlos wandern. Was ging dabei in ihm vor?

Und da war noch etwas, was sie sehr bedrückte: Nie wollte er sonntags mit in die Kirche gehen, in die Messe, seit er gefirmt worden war. Das konnte doch nicht gut gehen, so gottlos aufzuwachsen! So zu tun, als ob es den Herrgott gar nicht gäbe!

Vielleicht lag das alles an seiner angegriffenen Gesundheit. Er war ja so lang und hager und blass, der Arme, er litt sicher an sich selber. Herausfüttern musste sie ihn! Dann würde sich all das, was ihr Unruhe bereitete, von selber geben. Dann würden sich auch Freunde einstellen und ihn von dieser Rastlosigkeit abhalten, würden ihn mitnehmen in die Kirche, würden ihn zu Festen und Feiern einladen, zu Wanderungen und allerlei Allotria. Jetzt musste er sich ja auch bald für Mädchen zu interessieren beginnen. Es würde schon alles irgendwie ins Lot kommen bei ihm …

Sie entfernte sich leise.

Freunde. Adi dachte an die Zeit in Leonding. Seit er neun Jahre alt gewesen war, hatte er dort gelebt. In Leonding hatte er Scharen von Freunden gehabt, von Spielkameraden, die meisten jünger als er. Immer war er der Anführer gewesen.

Auf dem Kirabühel waren sie herumgetollt, in den Ausläufern des Kürnberger Waldes hatten sie herrliche Schlupfwinkel entdeckt. Räuber und Gendarm hatten sie gespielt, Fangen und Verstecken. Am häufigsten aber Krieg, als Indianer und Cowboys oder als Deutsche und Franzosen.

Und alle hatten seinen Befehlen gehorcht.

Das war auch kein Wunder. In der Schule hatte er damals geglänzt, immer Einser im Zeugnis, auch im Betragen. Und weil sein Vater ein Zoll-Oberamtsoffizial gewesen war, galt er sowieso als etwas Besseres unter den Bauern-, Krämer- und Tagelöhnerkindern. Bei ihm daheim hatte keine Armut geherrscht, wenn’s auch nicht üppig zugegangen war. Seine Mutter konnte es sich sogar leisten, ihn in Matrosenblusen zu stecken!

Aber das waren nicht die einzigen Gründe gewesen. Die Jungen von Leonding hatten ihn als Anführer anerkannt, weil er führen konnte! Weil er reden, weil er sie begeistern, weil er sie zum Gehorchen zwingen konnte!

Und wie sie ihm gehorcht hatten! Da war selten eine Widerrede aufgekommen. Er hatte sich auf sie verlassen können. Zum Beispiel damals, als seine Bande aus Versehen, eigentlich aus Dummheit, einen Waldbrand auslöste. Er befahl ihnen, das Feuer auszutreten. Sie taten ihr Möglichstes.

Aber die meisten von ihnen, er auch, waren barfuß. Und so bekamen sie das Feuer nicht in den Griff. Panik! Blitzschnell entschloss er sich deshalb zu einer anderen Strategie: Er befahl ihnen, davonzulaufen und nichts, aber auch gar nichts, kein Sterbenswörtchen, von dieser Sache zu verraten, sonst gebe es ein böses Ende mit Hieben, Verhören und vielleicht sogar einem Jahr oder mehr in der Besserungsanstalt!

So kam nichts heraus, obwohl die Feuerwehr ausrücken musste.

Ja, am liebsten hatte er Krieg gespielt, mit flatternden Wimpeln und Hurra! und Attacke! Mit Siegern und Besiegten.

Manchen der Jungen war das allmählich langweilig geworden, sie hatten nicht immer dasselbe spielen wollen. Es gebe doch schließlich auch noch andere Spiele!

Adi schnaubte höhnisch, als er daran dachte. Als ob Krieg spielen jemals langweilig werden konnte!

Er war nicht auf die Meuterer angewiesen gewesen. Es hatte genug andere Jungen gegeben, die nur darauf lauerten, mittun zu dürfen. Vor allem die jüngeren. Die waren wie wild hinter ihm her gewesen, wie erpicht auf ihn!

Er nickte. Ja, die Menschen lechzen nach Häuptlingen und Führern, denen sie sich anschließen können. Von denen sie sich sagen lassen können, was sie zu tun und zu lassen haben.

Gehorchen ist ja so viel leichter als führen!

Er, Adi, gehörte zu den Häuptlingen, den Führern, zur Elite.

Er stand auf und ging wieder hin und her in seinem Kabinett. Wie ein Gefangener in seiner Zelle. Wie ein Raubtier im Käfig.

Eines Tages. Sein Blick schweifte durch das Fenster hinaus in die Weite über den Dächern. Sein Tag würde kommen. Dann würde er frei sein und führen!

Hin und her, hin und her. Bis in die Nacht. Drüben sprach die Hannitante im Schlaf. Adi hatte sie auch schon manchmal schreien hören. Da war die Mutter aufgestanden, hatte sich auf ihren Bettrand gesetzt, hatte beruhigend auf sie eingeredet und ihr dann einen Tee gekocht.

Die Mutter war immer gleichmäßig temperiert, bei der Hannitante ging’s auf und ab. Manchmal bekam sie einen richtigen Rappel, da geriet sie außer sich und beschimpfte die ganze Welt. Aber im Allgemeinen werkelte sie stumm vor sich hin. Sie fraß alles in sich hinein, bis sie wieder mal überlief.

Adis Gedanken kehrten zu sich selbst zurück.

Als er dann nach Linz in die Realschule gekommen war, war alles ganz anders geworden. Hier in Linz hatten sie nicht erkannt, was in ihm steckte, weder Lehrer noch Mitschüler. Die Dummköpfe!

Er war in der Klasse nicht mehr der Intelligenteste gewesen, weil es in Linz viele gab, die einen klugen Kopf hatten. Für die Leondinger Schule hatte er nie daheim für den nächsten Tag zu lernen brauchen. Er hatte es ohne Mühe geschafft, auch ohne Fleiß ein Primus zu sein.

In der Realschule aber war hartes Lernen angesagt, Tag für Tag eine Menge Hausaufgaben, die sich nicht mehr in zehn Minuten erledigen ließen. Und hier hatte Adi nicht einmal mit seinem Vater auftrumpfen können, denn viele Schüler seiner Klasse hatten Väter, die etwas viel Höheres als ein Zoll-Oberamtsoffizial waren.

Freilich, er war nicht der Einzige gewesen, mit dem es in der Realschule erst einmal bergab ging. Von einer Landvolksschule in eine höhere Stadtschule zu kommen und sich dort durchzusetzen, war nicht einfach. Und es war auch ein großer Nachteil, nicht dort zu wohnen, wo die meisten anderen Mitschüler wohnten. Man konnte nach dem Unterricht nicht mit ihnen zusammen sein. Adi hatte ja immer nach Leonding heimwandern müssen.

Da war ihm nichts anderes übrig geblieben, als während der Schulstunden und in den Pausen in anderer Weise auf sich aufmerksam zu machen. Aber so gut wie niemand war daran interessiert gewesen, ihn als Anführer anzuerkennen. Er hatte sich damit nur seine Betragensnote versaut.

Eine miese, fiese Schulzeit war das gewesen. Verkannt hatten sie ihn, die Lehrer, nichts gegolten hatte er bei ihnen, und noch dazu hatten sie ihn zwingen wollen, sich wie irgendein x-beliebiger Niemand ihren Anordnungen, ihrem Diktat zu beugen, also zu pauken, was sie ihm vorschrieben!

Da hatte er gestreikt. Und war durchgefallen.

Als er mit dem Zeugnis heimgekommen war, hatte es natürlich Krach gegeben. Sein Vater hatte sich fürchterlich aufgeregt, hatte ihn gewatscht.

»Wie willst du denn mit so einem Zeugnis zu einem respektablen Beruf kommen!«, hatte er ihn angeschrien. »Faul bist du – stinkfaul! Aber das wird sich ändern!«

Es änderte sich tatsächlich: Adi hatte jetzt lernen müssen. Allerdings kontrollierte nicht der Vater die Aufgaben. Er war ja oft nicht daheim. Sondern die Mutter, meistens aber Angela, die Stiefschwester, die damals schon so gut wie erwachsen war.

Die Mutter hatte sich leicht hinters Licht führen lassen, die glaubte ihm, wenn er erzählte, heute habe es wegen der ungewöhnlichen Hitze keine Aufgaben gegeben. Aber der Angela hatte er mit solchen plumpen Schwindeleien nicht kommen können. Die hatte nur gelacht und ihm angedroht, wenn er ihr nicht sage, was er aufhabe, werde sie ihm eben andere Aufgaben geben. Weigerte er sich, zu tun, was sie ihm befahl, drohte sie ihm, dem Vater Bericht zu erstatten. Dann hätte es Hiebe gesetzt. Noch jetzt sah er ihr Gesicht über sich schweben, wenn er an jene Zeit dachte. Wie er es gehasst hatte, damals!