4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

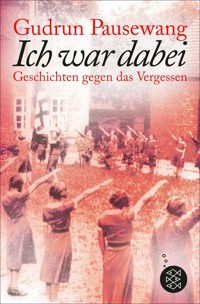

Gudrun Pausewangs Erzählungen über den Nationalsozialismus: »Ein beeindruckendes Zeitzeugnis.« Süddeutsche Zeitung Zeitzeugin Gudrun Pausewang schildert in 20 kurzen, oft sehr persönlichen Geschichten Begebenheiten, die sich während der NS-Zeit abspielten. Mal verarbeitet sie eigene Erinnerungen, mal Augenzeugenberichte Dritter zu kurzen Erzählungen. In jeder einzelnen steckt das ganze Entsetzen und der ganze Schmerz über die Verbrechen der Nationalsozialisten. Geschichte, die jungen Lesern durch Literatur ganz unmittelbar zugänglich gemacht werden kann und muss – gegen das Vergessen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 193

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Gudrun Pausewang

Ich war dabei

Geschichten gegen das Vergessen

FISCHER E-Books

Inhalt

Er war noch warm

Ich reise viel mit der Bahn. Kürzlich saß ich auf einem Fensterplatz im ICE und machte mir Gedanken über Themen für mein nächstes Buch. Mir gegenüber, auf der anderen Seite des schmalen Tisches, saß eine alte Frau, die, wie es schien, auch ihren Gedanken nachhing. Manchmal begegneten sich unsere Blicke, und bald ergab sich ein Anlass, ein Gespräch zu beginnen.

Sie erzählte mir die folgende Geschichte:

»1941 war das. Im Herbst. Mitten im Krieg. Unser Vater war an der Front. An einem Donnerstag, einem herrlich blauen Herbsttag, haben sie die letzten Juden, die noch da waren, aus unserem Städtchen abgeholt.

Das kam nicht überraschend. Ich kann mich erinnern, dass unsere Mutter in den Wochen, ja Monaten davor oft verwundert sagte: ›Die Nassauers und die Grüns und die Birnbaums sind noch immer da. Haben sie die vergessen?‹

Es war um die Mittagszeit, das weiß ich genau, aber es gab bei uns noch nichts zu essen, weil unsere Mutter noch nicht vom Einkauf zurück war. Damals konnte man nicht kaufen, was und wie viel man wollte. Alles Essbare gab es ja nur auf Lebensmittelkarten und manchmal musste man beim Metzger oder Bäcker dafür Schlange stehen.

Oder im Kolonialwarenladen. Der hatte früher den Birnbaums gehört. Seit drei Jahren gehörte er der Frau Friesing, die aber längst nicht so freundlich wie die Birnbaums war. Früher hatte uns Herr Birnbaum immer ein Bonbon zugesteckt, wenn wir dort einkauften. Die Friesing war mürrisch und für Kinder hatte sie gar nichts übrig.

Wir vier, meine jüngeren Geschwister und ich, hatten schon Hunger. Ich war damals vierzehn Jahre alt und ging das letzte Jahr zur Schule. Aber dieser Donnerstag lag in den Herbstferien. Ich musste auf meine Geschwister aufpassen, während Mutter nicht daheim war. Weil die Kleinen quengelten, lehnte ich mich aus dem Fenster um nach ihr auszuspähen.

Da sah ich den geschlossenen, dunklen Lastwagen vor dem Haus der Birnbaums halten. Uniformierte Männer sprangen heraus. Ich wunderte mich, denn die anderen Male waren sie in der Morgendämmerung gekommen, so um fünf Uhr, als der ganze Ort noch geschlafen hatte.

Während zwei Männer ins Haus gingen, kamen schon die ersten Nachbarn gelaufen und gafften. Und da sah ich auch unsere Mutter mit zwei vollen Einkaufstaschen die Straße heraufkeuchen. Ich rannte zur Tür und ließ sie herein. Aufgeregt stürzte sie in die Küche, wo meine Geschwister schon warteten, setzte die Taschen ab, kippte sie aus, hängte sie sich an den Arm und rief: ›Schnell, schnell, die holen die Birnbaums ab! Nix wie rüber!‹

Und schon hob sie meinen jüngsten Bruder aus seinem Laufstall und rannte mit ihm hinaus. Wir anderen liefen ihr nach. Sie schob sich dicht bei der Tür der Birnbaums in die erste Reihe der Gaffer und zerrte uns neben sich.

Wir sahen zu, wie sie sie herausführten: Erst den Vater Birnbaum, der uns, als er noch der Besitzer des Kolonialwarenladens gewesen war, immer Kredit gegeben hatte. Er trug einen Rucksack, auf den eine Wolldecke geschnallt war. Dann die beiden Töchter: Elsbeth, die in der Schule zwei Jahre lang neben mir gesessen hatte und meine beste Freundin gewesen war, bevor meine Mutter mir den Umgang mit ihr verboten hatte. Und Nora, vier Jahre älter. Wenn ich bei Elsbeth drüben gewesen war, hatte ich Nora oft beim Klavierspielen zugehört. Sie konnte wunderschön spielen. Manchmal hatte sie gesungen und sich dazu auf dem Klavier begleitet. Vor allem bei dem Lied ›Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht‹ war ich überzeugt gewesen, dass es keine schönere Musik auf der Welt gibt als diese. Bei der Schlusszeile der ersten Strophe ›Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt‹ hatte ich manchmal einen Knoten im Hals, weil sie so tröstlich und zugleich so traurig war: Was aber, wenn Gott nicht will?

Beide Mädchen trugen auch Rucksäcke. Dieses Gepäck, fuhr mir durch den Kopf, konnte nicht in den zehn Minuten gepackt worden sein, die seit der Ankunft des Lastwagens vergangen waren.

Nach Nora kam der alte Birnbaum heraus, geführt von Frau Birnbaum. Er hatte einen langen weißen Bart und sehr helle Augen. Noch heute stelle ich mir die Großväter in alten Geschichten so vor wie ihn. Er war schon über achtzig, halb blind und nicht mehr gut zu Fuß. Frau Birnbaum hatte ihn untergehakt. In der anderen Hand trug sie einen Koffer. Sie hatte verweinte Augen und vermied es, den Blicken der Gaffer zu begegnen. Ihr Hut saß nicht richtig. Ihr war wohl keine Zeit geblieben, seinen Sitz vor dem Spiegel zu überprüfen.

Und dann kam noch Jux aus der Haustür geschossen, Birnbaums Spitz. Er kläffte wie verrückt. Er bellte die Gaffer und vor allem die uniformierten Männer an, die jetzt die fünf Birnbaums zwangen, das schmale Klapptreppchen hinaufzusteigen, um die Ladefläche des Lastwagens zu erreichen. Vater Birnbaum stieg zuerst hoch und half den anderen von oben, indem er ihnen die Hände entgegenstreckte und sie hinaufzog.

Den alten Birnbaum packte auf einmal die Panik, als er die hohe Rückwand des Lastwagens vor sich sah. Er wollte wieder ins Haus zurück. Er begriff wohl gar nicht, was da mit ihm geschah. Aber Frau Birnbaum hielt ihn fest und die Uniformierten wollten ihn hochwuchten. Er zappelte in seiner Angst so sehr, dass er den Männern aus dem Griff geriet. Da wurden sie ärgerlich und packten ihn hart an. Ihm rollte der Hut vom Kopf und die Brille verlor er auch. Mit den Beinen zuerst kam er oben an.

Manche der Gaffer lachten bei diesem Anblick.

Und als Jux den Hut schnappte und ihn nun vorsichtig zwischen seinen Lefzen hielt, während er zu seinen Leuten in der Erwartung hinaufschaute, dass sie ihm den Hut abnehmen und ›Brav, Jux!‹ zu ihm sagen würden, amüsierten sich alle Zuschauer. Auch unsere Mutter. Auch meine Geschwister. Auch ich.

Der eine Uniformierte riss dem Hund den Hut aus dem Maul und warf ihn hinauf in den Wagen. Und als ich zuschaute, wie die Männer die Leiter hochklappten und die Plane der Rückwand schlossen, erhaschte ich noch einen Blick von Elsbeth. Sie sah mich an. Dann war die Wand zu, die Uniformierten sprangen auf, der Wagen rollte davon. Laut bellend rannte Jux hinter ihm her, bis alles in einem Staubwirbel verschwand.

Ich bückte mich nach der Brille, hob sie auf und schob sie in meine Schürzentasche. Meiner Mutter zeigte ich sie nicht. Ich hab sie übrigens noch heute.

Mutter drückte mir meinen kleinen Bruder in die Arme. Sie brauchte jetzt ihre Hände für die beiden Einkaufstaschen.

Die Haustür stand noch immer sperrangelweit auf. Das war ungewöhnlich. Die früheren Male, als sie die Sommerkorns und die Levis und die Hamburgers abgeholt hatten, waren danach die Häuser immer verschlossen gewesen und ein Zettel von der Polizei hatte an den Haustüren geklebt. Hier bei den Birnbaums war das wohl vergessen worden. Aber alle wussten: Von den Sommerkorns, Levis und Hamburgers war niemand wiedergekommen. Also würde auch niemand von den Birnbaums zurückkommen.

Und schon drängte sich ein Teil der Gaffer durch die weit offene Tür ins Haus. Unsere Mutter auch. Sie überließ es mir, ihr mit meinen Geschwistern zu folgen.

›Kommt, kommt, schnell!‹, hörten wir sie von innen rufen.

Als wir im halbdunklen Treppenhaus standen, sahen wir die Leute in die einzelnen Räume stürzen. Und schon kamen die ersten wieder zurück, schwer beladen: Frau Beck, unsere Nachbarin, hatte zwei Federbetten unter den Armen, Frau Möller von schräg gegenüber erschien auf einmal in Frau Birnbaums Pelzmantel, der alte Herr Lotterbach schleppte den verschnörkelten Lehnsessel, in dem der alte Herr Birnbaum immer gesessen hatte, zur Tür hinaus. Durch einen Türspalt sah ich, wie die Friesing, der jetzt der Kolonialwarenladen gehörte, Bett- und Tischwäsche aus einer Kommode zerrte.

›Wo bleibst du denn, Hilde!‹, hörte ich unsere Mutter aus dem Hintergrund rufen.

Sie war in der Küche, nein, in der Speisekammer, die man von der Küche aus erreichte. Ich kannte mich ja in Birnbaums Haus aus.

Als wir in die Küche kamen, hörten wir sie in der Speisekammer rumoren. Ich schaute mich um. Hier war alles noch so, wie ich es von früher, als ich noch fast jeden Tag hier ein- und ausgegangen war, in Erinnerung hatte. Nur eins war anders: Früher hatten die Birnbaums immer im Esszimmer gegessen. Jetzt war der Tisch hier in der Küche gedeckt: fünf Teller, fünf Suppenlöffel, fünf sauber gefaltete Stoffservietten, ein großer hölzerner Untersetzer in der Mitte. In einem Körbchen lagen ein paar Brotscheiben. Offensichtlich hatten die Birnbaums gerade essen wollen. Aber dazu waren sie nicht mehr gekommen.

›Setzt euch schon an den Tisch!‹, rief unsere Mutter aus der Speisekammer.

Ich wunderte mich. Der Tisch war doch nicht für uns gedeckt! Aber wir gehorchten ihr, wie immer. Sie würde wohl ihre Gründe haben, hier mit uns zu essen. Fünf Teller. Das passte genau für uns. Ich warf einen Blick auf den Herd. Auf ihm stand ein Topf. Ich konnte nicht sehen, was er enthielt, denn ein Deckel bedeckte ihn – bis auf einen Spalt, aus dem der Griff einer Schöpfkelle ragte.

Schon saßen Hans, der Zehnjährige, und Bertel, die Sechsjährige. Ich setzte Horsti, den jüngsten Bruder, dazu. Auch ich setzte mich. Wir warteten. Ein paar Mal ging die Küchentür auf, Gesichter schauten herein, grinsten, verschwanden wieder.

Es dauerte keine fünf Minuten, bis unsere Mutter schwer beladen aus der Speisekammer kam. Sie wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Ihre beiden prall gefüllten Taschen stellte sie neben dem Küchenschrank ab.

Hastig beugte sie sich über den Herd, hob den Deckel vom Topf und schnupperte.

›Eintopf‹, sagte sie. ›Riecht gut. Ja, die Birnbaums waren immer bekannt für ihre gute Küche.‹

Als ob es die Birnbaums gar nicht mehr gab.

Sie hob den Topf vom Herd auf den Tisch, stellte ihn auf den Untersatz, nahm den Deckel ab und teilte uns Eintopf aus. Als jemand die Tür aufriss, rief sie: ›Hier waren wir die Ersten!‹

Die Tür ging wieder zu. Wir hoben die Löffel. Jetzt würde die Mutter gleich ›Gesegnete Mahlzeit!‹ sagen. Wie immer vor dem Essen.

›Gesegnete Mahlzeit‹, sagte sie, senkte ihren Löffel in den Eintopf und kostete.

›Und er ist noch schön warm‹, fügte sie zufrieden hinzu.

Der Persilschein

Unter der Trauerweide sitzt Frau Schüssler auf ihrem Korbsessel. Sie schläft. Soll Laura sie wecken, wegen dem Persilschein? Das wäre unhöflich. Sie schaut sich um. Vielleicht sind ja noch andere Bewohner des Seniorenheims im Garten?

Dort unter dem großen Walnussbaum haben sich vier muntere Leutchen zusammengefunden: Frau Kosel, Frau Gabler, Frau Aurich und Herr Tann. Laura steuert auf sie zu.

»Hallo, Laura!«, ruft Herr Tann. »Gerade habe ich gedacht, jetzt müsste Laura kommen, um Leben in die Runde zu bringen – und da kamst du!«

Er lacht schallend.

»Brauchst du wieder Hilfe bei den Hausaufgaben?«, fragt die dicke, gemütliche Frau Gabler. »Wir stehen zu Diensten.«

Laura nickt: »Ich muss bis morgen wissen, was ein Persilschein war.«

»Persilschein?«, ruft Herr Tann und grinst verschmitzt. »Wenn Lügen stinken würden, hätte damals ganz Westdeutschland gestunken.«

»Wann damals?«, fragt Laura.

»In den ersten Nachkriegsjahren«, sagt Frau Gabler. »Bis in die Fünfziger hinein.«

»Aber da war die Nazizeit doch schon zu Ende«, wundert sich Laura.

»Der Persilschein hatte mit der Entnazifizierung zu tun«, erklärt die dürre Frau Aurich, die früher mal Lehrerin war. »Alle ehemaligen Nazis, also Mitglieder der Hitlerpartei oder anderer Naziorganisationen, wurden von einem Gericht, der Spruchkammer, je nach der Größe ihrer Schuld zu Hauptschuldigen, Belasteten, Minderbelasteten, Mitläufern und Entlasteten erklärt und dementsprechend bestraft.«

»Jeder wollte natürlich zu den Entlasteten oder Mitläufern gehören, weil die ohne Strafen davonkamen«, berichtet Frau Gabler. Sie ist so dick, dass sie mehr keucht als spricht. »Man bat deshalb Freunde oder Bekannte, schriftlich zu bezeugen, dass man ein guter Mensch war und Nichtnazis geholfen hatte. Diese Gefälligkeitserklärungen, die einen Nazi vor dem Richter entlasten sollten, nannte man im Volksmund ›Persilscheine‹.

»In solchen Texten wurde genauso viel gelogen, wie bis auf den heutigen Tag in den Grabreden gelogen wird«, sagt Herr Tann und bricht wieder in Gelächter aus.

Laura schreibt und schreibt. Was für Wörter: »Spruchkammer«, »Entnazifizierung«, »Mitläufer«, »Gefälligkeitserklärung«! Aber so richtig durchschaut sie die ganze Sache noch nicht.

Frau Kosel hat bisher still zugehört. Sie ist die Kleinste und Zierlichste in der Runde. Laura hat sie bisher meistens als sehr schweigsam erlebt. Aber man kann an ihrem Gesicht erkennen, dass sie über das, was sie sieht und hört, viel nachdenkt.

»Ich will dir eine Geschichte von einem Persilschein erzählen«, sagt sie. »Dann kannst du dir eher vorstellen, was es damit auf sich hat.

Ich hatte eine Freundin. Judith Cohn hieß sie und sie wohnte mit ihren Eltern einen Stock höher, genau über uns. Diese Freundschaft begann schon im Kindergarten. Wir hatten beide keine Geschwister. Vielleicht hingen wir deshalb so aneinander. Wir gingen morgens zusammen fort und kamen mittags zusammen heim. Auch nachmittags waren wir unzertrennlich. Noch heute höre ich in meinen Träumen manchmal den Ruf vom oberen Balkon: ›Evi, kommst du rauf?‹

Auch unsere Eltern waren miteinander befreundet. Oft machten wir zusammen Ausflüge. Da wurde viel gelacht. Die Cohns waren so heiter und locker. Judiths Vater war Jurist in einer großen Versicherungsgesellschaft, mein Vater war Weinhändler. Wir versorgten die Cohns mit Wein, geschenkt natürlich, und Judiths Vater beriet uns gratis, wenn wir juristischen Rat brauchten.

Wir kamen in die Schule und saßen nebeneinander in der Bank. Judith half mir beim Lesen, ich half ihr in Mathe. Unsere Väter machten zusammen Kanufahrten auf der Weser, unsere Mütter gingen oft zusammen ins Kino. Und als unser Opa starb, heulte sich Mutti an der Schulter von Judiths Mutter aus.

Ja, ich wusste schon damals, dass die Cohns Juden waren – ohne mir darüber klar zu sein, was das bedeutete. Ich dachte, das sei so was Ähnliches wie Katholik oder Protestant. Was das war, wusste ich aber auch nicht genau.

Dann kam Hitler an die Macht. Er hasste die Juden. Und wer sich schon ein bisschen mit seinem Programm vertraut gemacht hatte, wusste: Jetzt geht es den Juden an den Kragen. Vati zuckte dazu die Schultern und meinte, es werde alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mutti fand Hitler toll und kaufte eine Hakenkreuzfahne, die wir bei jeder passenden Gelegenheit aus dem Fenster hängten. Vati trat in die Hitlerpartei ein, weil er sonst die Nazi-Kundschaft verloren hätte. Mutti wurde auch Parteimitglied und hängte ein großes Hitlerbild über unser Klavier.

Uns Kinder interessierte das wenig. Wir spielten nach wie vor miteinander. Aber wir spürten, dass es zwischen meinen Eltern und Judiths Eltern nicht mehr so war wie früher. Vater Cohn verlor seinen Arbeitsplatz, Mutter Cohn hatte oft verweinte Augen. Ihre Heiterkeit war verflogen. Wir machten auch keine Ausflüge mehr mit ihnen. Als ich Mutti nach dem Grund fragte, antwortete sie: ›Na ja, sie lassen sich nicht mehr so gern in der Öffentlichkeit sehen.‹ Ich sagte: ›Lade sie doch für den nächsten Sonntag zum Waldsee ein. Das war immer so schön. Dort sind doch außer uns und den Cohns so gut wie nie andere Leute zum Baden …‹

Aber Mutti schüttelte den Kopf: Dort seien so viele Mücken. Außerdem habe sie am Sonntag keine Zeit.

Eines Morgens wies Frau Köster, unsere Lehrerin, Judith an, sich von nun an in die hinterste Bank zu setzen, zusammen mit einer Schülerin, die Emma Würzburger hieß und – wie wir inzwischen wussten – auch Jüdin war. Wir merkten, dass Frau Köster das nicht gern tat. Aber es handelte sich offensichtlich um eine Anordnung der Schulleitung. Judith war ganz niedergeschlagen, aber in der Pause und auf dem Heimweg waren wir wieder beisammen.

Ein paar Monate später sagte Mutti zu mir: ›Du hängst immer noch an Judith. Schau dich doch mal um: Es gibt so viele andere nette Mädchen!‹

›Was hast du gegen Judith?‹, fragte ich beunruhigt.

›Sie ist doch eine Jüdin.‹

›Na und?‹, sagte ich und begann zu weinen.

Sie strich mir über den Kopf und sagte: ›Ich kriege Schwierigkeiten, wenn man dich mit Judith sieht! Such dir eine andere Freundin, bitte! Tu’s mir zuliebe, ja?‹

Ich war gewöhnt, Judith alles zu erzählen. Ich erzählte ihr auch das. Ab diesem Tag trafen wir uns nur noch heimlich. Umso enger hingen wir aneinander. Aber das dauerte nicht mehr lange. Denn die Cohn-Eltern beschlossen, nach Amerika auszuwandern. Judith weinte schrecklich, als sie mir das erzählte, und ich weinte mit ihr. Ich konnte mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen.

Mutti aber schien sehr erleichtert zu sein, als sie von Familie Cohns bevorstehender Abreise hörte. Sie trug jetzt ihr Parteiabzeichen immer deutlich sichtbar auf dem Mantelkragen. Und eines Tages verkündete sie stolz, sie sei zur Leiterin der NS-Frauenschaft in unserer Stadt ernannt worden. Das war die Organisation nationalsozialistischer Frauen. Sie bekam ein eigenes Büro im Rathaus und fühlte sich sehr wichtig.

An einem Nachmittag, als Vati unterwegs war, um Kunden zu beliefern, schleppte Vater Cohn leere Schachteln aus dem Keller herauf. Cohns Wohnungstür ging auf und zu. Wir hörten über uns Geschiebe von schweren Gegenständen.

›Jetzt packen sie‹, sagte Mutti. Sie zog ein altes Arbeitskleid an und sagte zu mir: ›Komm mit, wir wollen ihnen helfen.‹

Das fand ich nett von ihr. So nett war sie zu den Cohns schon lange nicht gewesen. Als wir unsere Wohnungstür aufmachten, überzeugte sie sich davon, dass niemand im Treppenhaus war. Erst dann hasteten wir hinauf. Mutti klingelte zweimal kurz, einmal lang: das verabredete Signal aus der Zeit, als sie noch Freundinnen gewesen waren. Mutter Cohn öffnete verblüfft.

›Ich wollte dir nur ein bisschen beim Packen helfen, Ruth‹, sagte Mutti und schritt an ihr vorbei in Cohns Wohnzimmer, wo neben vollen Kartons und Koffern eine leere Kiste stand. Auf dem Tisch lag ein Stapel Zeitungen. Daneben türmten sich feine Porzellanteller und -tassen.

›Die wolltest du doch sicher gerade einpacken, nicht wahr?‹, sagte sie. Als Ruth nickte, setzte sie hinzu: ›Das überlass mal mir.‹ Und schon begann sie einen Teller nach dem anderen sorgfältig in Papier zu wickeln und in die Kiste zu schichten. Ich hörte Geräusche in Vater Cohns Arbeitszimmer. Aber schon ging die Tür des Kinderzimmers auf, Judith kam heraus und riss die Augen auf, als sie uns hier sah. Sie stellte sich neben mich. Ich fasste nach ihrer Hand. Seite an Seite blieben wir stehen, stumm sahen wir unseren Müttern zu. Auch Judiths Mutter packte jetzt wieder. Sie wickelte die Tassen in Papier.

›Traurig, dass ihr fortgeht‹, sagte Mutti, über die Kiste gebeugt. ›Wirklich sehr traurig!‹

Ruth Cohn gab keine Antwort.

›Ich heiße das nicht gut, was euch angetan wird‹, seufzte Mutti.

Sie sprach ins Leere. Ich spürte, dass sie sich unbehaglich fühlte.

›Steh doch nicht so rum‹, fuhr sie mich an. ›Pack mit an!‹

Aber ich rührte mich nicht und sagte kein Wort. Auch Judiths Mutter gab die ganze Zeit keinen Laut von sich. Die Einzige, die sprach, war meine Mutti. Sie sprach immer hastiger: ›Ich habe mit dieser ganzen Judenhetzerei nichts zu tun, gar nichts, aber man kann ja nichts dagegen machen, das kommt von oben, dagegen ist man machtlos, ja, das wisst ihr doch auch, nicht wahr? Man muss ohnmächtig zusehen, ja, so ist das, meine liebe Ruth, du weißt nicht, wie sehr ich darunter leide …‹

Und so weiter. Es war qualvoll für alle.

Die Tür zum Arbeitszimmer flog auf, Judiths Vater erschien.

›Ja, da staunst du, Leo, nicht wahr?‹, rief Mutti hastig und tat munter. ›Es ist ja so traurig, dass ihr wegwollt. Ich habe eben schon zu Ruth gesagt, wie Leid mir das tut. Aber ich kann euch ja verstehen, dass ihr lieber –‹

Sie brach mitten im Satz ab, warf einen Blick auf Leo, dann auf Ruth, schließlich auf Judith und mich, die wir Hand in Hand dastanden, legte die Zeitung, die sie gerade hatte in Stücke reißen wollen, wieder auf den Tisch zurück und sagte: ›Ich glaube, wir müssen jetzt gehen. Ich hab für morgen noch eine Menge zu tun. Und wenn wir uns bis zu eurer Abreise nicht mehr sehen sollten, möchte ich euch für euren Neuanfang in den Staaten alles, alles Gute wünschen …!‹

Die Cohns antworteten nicht. Ich fühlte Judiths festen Händedruck und drückte auch. Ich wusste, dass ich sie noch einmal sehen würde. Morgen in der Schule. Und dann mindestens noch einmal im Versteck. Stumm verließen wir die Cohnsche Wohnung und gingen die Treppe hinunter.

Als Vati heimkam, erzählte ihm Mutti, wo wir gewesen waren. Da wurde er wütend: ›Bist du von allen guten Geistern verlassen? Wenn das jemand gesehen hat!‹

›Wer weiß, wie mal alles kommt‹, gab sie zur Antwort. ›Man muss sich den Rücken offen halten. Vielleicht kann uns meine kleine Helferei noch mal nützen.‹

Am übernächsten Tag kam der Lastwagen von der Spedition und holte alles ab. Am selben Tag waren auch die drei Cohns weg, ohne dass sie sich von meinen Eltern verabschiedet hatten. Nur Judith und ich hatten uns noch einmal in dem kleinen Pavillon in dem verwilderten Garten hinter unserem Haus getroffen und hatten mit Tränen voneinander Abschied genommen. Und wir hatten einander fest versprochen, immer, immer Freundinnen und in Verbindung zu bleiben, was auch geschehe.

Nach ein paar Wochen hab ich tatsächlich einen Brief aus New York bekommen, von Judith. Sie schrieb mir, dass sie an der deutsch-belgischen Grenze alles, was in ihrem Umzugswagen gewesen war, hatten zurücklassen müssen. Angeblich wegen eines fehlenden Stempels. Nur ihre Handkoffer durften sie mitnehmen. Und jetzt suche ihr Vater nach Arbeit. Es gefalle ihr nicht in New York. Daheim sei es viel schöner gewesen. Und sie habe in New York noch keine Freundin gefunden. So eine wie mich werde sie überhaupt nie, nie mehr finden …

Ich schrieb ihr zurück. Mein Brief kam an. Wir wechselten noch mindestens zehn Briefe, dann begann der Krieg und damit war Schluss mit unserem Briefwechsel.«

Frau Kosel seufzt und schweigt. Frau Aurich, Frau Gabler und Herr Tann seufzen auch. Laura schluckt. Eine traurige Geschichte. Aber dann fällt ihr der Persilschein ein. Der ist doch in der ganzen Story gar nicht vorgekommen!

»Sie ist ja auch noch nicht zu Ende«, sagt Frau Kosel.

Laura will alles hören – sofort!

»Das Ende ist schnell erzählt«, sagt Frau Kosel traurig. »Wir wohnten nach dem Krieg noch immer in derselben Wohnung. Sie war von den Bomben verschont geblieben. Aber es hing kein Hitlerbild mehr darin. Und in unserer ehemaligen Weinhandlung hausten Bombengeschädigte.

Schon zwei Monate nach dem Waffenstillstand schrieb ich an Judith. Mein Brief kam ein paar Wochen später zurück – mit einem amerikanischen Stempelaufdruck. Die Übersetzung hieß: ADRESSATUNAUFFINDBAR. Aber ein paar Monate später erhielt ich einen Brief aus den Staaten, aus New York. Judith gratulierte mir zu meinem zwanzigsten Geburtstag. Ich freute mich riesig. Als ich sie zum letzten Mal gesehen hatte, waren wir noch Kinder gewesen. Jetzt war ich schon Kindergärtnerin! Ich erfuhr, dass ihr Vater amerikanischer Soldat geworden und im Krieg gefallen war. Und dass ihre Mutter jetzt in einem Büro arbeitete. Ich schrieb ihr sofort zurück und erzählte ihr, wie es uns