Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

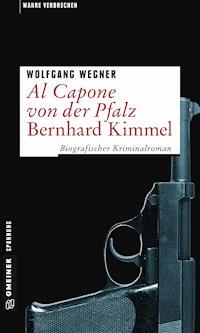

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Wahre Verbrechen im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

Die Medien nannten ihn »Al Capone von der Pfalz«: Bernhard Kimmel machte mit seiner Bande Ende der 1950er Jahre das südliche Rheinland-Pfalz unsicher. Für die Meisten waren sie Verbrecher, manche aber sahen in ihnen Helden, die den Reichen das Geld abknöpften und die Polizei an der Nase herumführten. Dann die Wende: Ein Mord geschieht, es kommt zu einer nie dagewesenen Großfahndung und die Bande landet im Gefängnis. Anfang der 1980er Jahre macht Kimmel wieder Schlagzeilen: Bei einem Einbruch erschießt er einen Polizisten. Die Geschichte eine legendären Kriminellen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 315

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wolfgang Wegner

Al Capone von der Pfalz – Bernhard Kimmel

Biografischer Kriminalroman

Impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2017

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Polizeihistorischer Verein Stuttgart e.V.

ISBN 978-3-8392-5378-6

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind zu Teilen fiktional.

1. Kapitel

Wald bei Lambrecht, Juli 1947

Bernhard liebte den Geruch des Waldes, besonders dann, wenn es geregnet hatte. Von den Bäumen tropfte es und zwischen den teils mächtigen Stämmen waberte leichter Dunst. So wie an diesem Sommertag, als er mit seiner Clique durch die Umgebung von Lambrecht streifte. Aber war es überhaupt seine Clique? Sie waren alle älter als er und vor allem kräftiger. Manche hatten sogar schon ein Mädchen. Bernhard dagegen war klein und schmächtig, seine großen Augen und die leicht abstehenden Ohren boten den anderen immer wieder Anlass zum Spott.

»So, Leute, gleich macht’s rums!« Erwin hatte den Arm gehoben und der Gruppe bedeutet, stehen zu bleiben. Er war einer der ältesten und spielte sich gern als Anführer auf. In der Hitlerjugend hatte er in den letzten Kriegsmonaten beim Schanzen am Westwall geholfen. Nichts Besonderes eigentlich, aber er prahlte damit, als ob er direkt in der Normandie gewesen und den amerikanischen GIs in die Augen gesehen hätte.

Bernhard war damals neun und ein braver Schulbub. Europa brannte, doch in Lambrecht ging das meiste seinen gewohnten Gang. Man spürte zwar, dass sich die Lage von Woche zu Woche veränderte, seit die Alliierten in der Normandie gelandet waren und gegen Deutschland vorrückten. Auch die örtlichen Nazis wurden sichtlich nervös, doch sie plärrten immer noch ihre Parolen vom »Endsieg« und verbreiteten Angst unter denen, die ihnen nicht mehr glaubten und heimlich bei verdunkelten Fenstern die Radiosender der Alliierten hörten.

Bernhard focht das alles nicht an. Er ging jeden Tag mit Pausenbrot und Schiefertafel aus dem Haus und verbrachte die Zeit nach dem Unterricht meist in den Wäldern. Dort fühlte er sich geborgen. Nicht zu Hause bei seinen Eltern, die sich mehr dem Studium der Bibel als dem normalen Leben widmeten. Die Stiefmutter hatte erreicht, dass auch der Vater den Zeugen Jehovas beigetreten war. Und so wurde in der Familie Kimmel auch kein Weihnachten gefeiert, weil dieses Fest in der Bibel nicht genannt wurde. Bernhard wurde immer traurig, wenn seine Klassenkameraden von den Geschenken erzählten, die sie unter dem bunt geschmückten Tannenbaum mit den vielen Kerzen gefunden hatten. Ihm blieb dieses Erlebnis vorenthalten.

Bernhard hatte nur die Tannenbäume im Wald.

Auch an den immer häufigeren Fliegeralarm hatten sich die Menschen im Pfälzer Wald gewöhnt. Die Bomber flogen nach Ludwigshafen, Mannheim oder Karlsruhe. Doch dann kam der Tag, von dem an sich alles änderte. Das war im März 1945. Tiefflieger kreisten am Himmel, stürzten sich immer wieder hinunter, warfen Bomben und feuerten mit ihren Bordwaffen. Der ganze Wald verwandelte sich in ein Schlachtfeld, aus dem die abgekämpften deutschen Soldaten in ihren meist zerlumpten grauen Uniformen flohen, um den rettenden Rhein zu erreichen. Wenn der Tank leer war, ließen sie ihre Fahrzeuge stehen, Pferde wurden von den Wagen abgeschirrt, irrten umher und dienten später der hungernden Bevölkerung als Nahrung.

Allmählich nahmen die Luftangriffe ab, und als dann über Nacht die Hakenkreuzfahnen aus dem Ort verschwunden waren, wusste jeder, dass bald eine neue Zeit beginnen würde.

Bernhard hatte schon vor Wochen bei seinen Klettereien am Teufelszinken eine Höhle entdeckt und eingerichtet: ein kleines Lager aus Zweigen und Blättern, eine Art Regal und ein kleiner Tisch, den er aus dem elterlichen Keller mitgenommen hatte und den sicher niemand vermisste. Er hatte geglaubt, dass niemand sein Refugium entdecken würde. Umso überraschter und erschrockener war Bernhard, als er eines Tages einen Eindringling vorfand. Der leicht korpulente Mann trug die Uniform der Gendarmerie. Wenn Bernhard sich nicht täuschte, hatte er den Rang eines Leutnants. Und der Mann kam ihm bekannt vor. Er musste ihn in Lambrecht schon einmal gesehen haben.

»Die Amerikaner sind da«, keuchte der Leutnant. »Nimm dich in Acht!«

Bernhard verstand zunächst nicht, was der Mann meinte. Dann dämmerte es ihm: Die amerikanischen Truppen, von denen alle teils mit Angst, teils mit Hoffnung erzählten, hatten den Pfälzer Wald durchquert und waren in Lambrecht angekommen. Aber ihm, dem Neunjährigen, würden sie wohl kaum etwas tun.

Der Leutnant begann, seine Uniform auszuziehen. Aus einem großen Pappkarton, den er neben sich auf einen Felsen gestellt hatte, nahm er eine Cordhose, ein weißes Hemd und eine Strickjacke. Nachdem er die neuen Sachen angezogen hatte, legte er seine Uniform sorgfältig zusammen und packte sie in den Karton.

»Das ist nur vorübergehend. Bald hol ich die wieder ab. Such ein Versteck oder vergrab alles.«

Bernhard hörte kaum hin, denn seine Augen waren auf jenen Gegenstand gerichtet, den der Leutnant in Ölpapier eingewickelt und zwischen Hose und Jacke der Uniform gelegt hatte: eine Pistole! Der Junge verstand sofort, dass sie nun ihm gehören würde, ob der Leutnant nun zurückkäme oder nicht. Wie von magischen Kräften angezogen, lag sein Blick auf dem dunklen Metall.

Die Pistole des Gendarmen war bald vergessen. Denn als der Krieg vorbei war, waren die Wälder um Lambrecht voll von Waffen und Munition, von den Landsern auf der Flucht weggeworfen: Handgranaten, Panzerfäuste, Pistolen, Gewehre und kistenweise die dazu passende Munition. Für die Jungs wurden die Wälder zu einem einzigartigen Abenteuerspielplatz. Jetzt konnten sie »Räuber und Gendarm« spielen, ohne »Peng, peng« rufen zu müssen. Jetzt knallte es wirklich und die Kugeln schlugen in Bäume und Felsen ein.

Bernhard hatte anfangs großen Respekt vor den Knarren. Aber bald schon gewann er Zutrauen. Mit einer Pistole in der Hand fühlte er sich größer.

»Zur Einstimmung nehmen wir uns den da vor.« Erwin deutete auf eine alte Kiefer, die windschief am schmalen Forstweg stand, dem sie schon eine Weile gefolgt waren.

»Die jagen wir in die Luft!« Triumphierend hielt er eine Wehrmachtshandgranate hoch über seinen Kopf. Von Weitem hätte man sie für eine Art Hammer halten können, denn an einem hölzernen Stiel war ein metallener Topf angebracht, der die Sprengladung enthielt.

Erwin steckte die Handgranate in eine Höhlung zwischen zwei aus dem Boden ragenden Wurzeln der Kiefer.

»Achtung!« Er zog an der kleinen Schnur, die aus dem Stiel herauskam, und rannte los. Er hatte noch vier Sekunden Zeit, um in Deckung zu gehen. Die anderen hatten bereits Schutz gesucht und hielten sich die Ohren zu.

Kaum war Erwin hinter einem Strauch in die Knie gegangen, als ein dumpfer Krach die Stille durchbrach und Holzsplitter in alle Richtungen umherflogen. Der alte Baum bewegte sich langsam und fiel dann knirschend auf den Weg.

»Yippie!« Mit großem Hallo sprangen alle aus der Deckung und begutachteten zufrieden die selbst herbeigesprengte Wegsperre.

»Und nun zum Höhepunkt des Tages!« Erwin baute sich breitbeinig auf. Wie sehr Bernhard diesen Kerl verabscheute! Ständig prahlte er mit seinen Heldentaten. Der Gipfel war vor zwei Tagen erreicht, als er behauptete, er habe eine Handgranate auf seinem Kopf explodieren lassen.

»Das kann ich auch!«, hatte Bernhard gerufen, weil es ihm nun wirklich zu bunt geworden war. Doch wenige Augenblicke später hatte er seine unbedachte Äußerung bereut. Denn Erwin hatte grinsend in die Runde geblickt und gemeint: »Na, dann zeig uns das doch mal. Bis übermorgen bereite ich alles vor.«

Dieses Übermorgen war schneller gekommen, als Bernhard lieb gewesen war. Jetzt war es da.

»Los, wir ziehen uns in den Wald zurück.« Erwin stapfte mit seinen geflickten Kniebundhosen und den dünnen Halbschuhen, die er vom Vater geerbt hatte, los und alle folgten im Gänsemarsch. Nach zweihundert Metern blieb er stehen.

»So, hier sieht uns keiner. Auf geht’s! Bernhard, komm her!«

Zögernd trat der Junge nach vorne, wo sich ein Halbkreis um Erwin gebildet hatte, der gerade einige Gegenstände aus seinem Rucksack holte. Auch ihn hatte er im Wald gefunden. Ein paar Blutspritzer zeugten davon, dass sein Vorbesitzer nicht ungeschoren aus dem Tal gekommen war.

Erwin hatte einen leicht verbeulten Wehrmachtshelm auf den Boden gelegt und begann, eine kleine Eisenplatte auf die Oberseite zu binden. Dann polsterte er den Helm mit allerlei Tüchern aus. Bernhard sah ihm aufmerksam zu, doch immer wieder suchten seine Augen die Umgebung ab, bis er gefunden hatte, was er suchte: Unweit ihres Sammelplatzes befand sich eine freie, mit viel Moos bewachsene Stelle.

»So, fertig.« Erwin hielt ein seltsames Gebilde in die Höhe. Auf dem Helm ragte eine jener Stilhandgranaten in die Höhe, mit denen auch Bernhard schon oft hantiert und herumexperimentiert hatte. Die Stahlplatte sollte ihre Wucht abfangen und es würde darauf ankommen, sich so schmal wie möglich zu machen. Das wäre für Bernhard kein Problem. Dennoch begann sein Herz schneller zu schlagen.

Das überleb ich nicht. Der Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Er musste an seine Mutter denken. Nicht an jene, mit der sein Vater jetzt verheiratet war, sondern an die »Schweizer Mutter«, wie er sie nannte. Die, die ihn vor elf Jahren zur Welt gebrachte hatte. Ihre Seele war krank geworden und so kam der kleine Bernhard erst zur Oma nach Liestal, dann hatte ihn der Vater Ende August 1941 nach Lambrecht geholt.

»Auf geht’s, Kimmel, oder willst du kneifen?« Erwins laute Stimme rief Bernhard in die Gegenwart zurück. Stumm schüttelte er den Kopf und setzte sich den schweren Helm auf. Die Riemen band er nicht zu.

Langsam ging Bernhard zu der Stelle, die er sich ausgeguckt hatte. Er hoffte, dass das weiche Moos die Wucht der Granate abfedern würde. Seine kleinen, schmalen Hände zitterten, als er die Schlaufe der Abreißschnur ertastete. Die anderen sahen es nicht, denn sie hatten sich in gebührendem Abstand Deckung hinter Bäumen gesucht.

Da war die Schnur. Jetzt musste er nur noch daran ziehen. Bernhard zögerte, doch dann riss er mit einem Ruck die Schnur heraus, presste beide Arme so sehr an den Körper, dass es schmerzte.

Ein ohrenbetäubender Krach, ein Schlag auf den Helm, als ob ein Riese ihn mit der Faust zertrümmern wollte. Dann war es still. Außer einem Pfeifen in beiden Ohren vernahm Bernhard kein Geräusch. In seiner abgetragenen Lederhose spürte er etwas Feuchtes, Warmes.

Dann sah er seine Freunde, die wie in Zeitlupe aus ihren Deckungen kamen. Sie schienen zu jubeln, er sah, wie sie die Münder bewegten, doch er konnte keinen Ton hören. Wenige Augenblicke später umringten sie ihn, schlugen ihm auf die Schultern, lachten und ließen ihn hochleben. Jetzt lachte auch Bernhard. Und wie er lachte! Glücklich und wie von einer großen Last befreit. Er hatte die größte aller Mutproben bestanden und war den anderen endlich ebenbürtig.

»Ein Hoch auf unseren Bomben-Kimmel!« Erwin schien ehrlich beeindruckt zu sein. Als er den neuen Helden hochheben wollte, entzog sich Bernhard geschickt: »Ich muss heim – ist schon spät!«, rief er und rannte den Weg in Richtung Lambrecht zurück. Seine Freunde sahen ihm zuerst sprachlos nach, doch schon nach wenigen Augenblicken zogen auch sie johlend davon.

Bernhard schlug sich schnell wieder in die Büsche. Er kannte einen kleinen Bach, mehr noch ein Rinnsal, aber groß genug, um sein Malheur zu beseitigen. Schnell streifte er die Hosen ab und hockte sich ins Wasser. Er spürte kaum die Kälte des klaren Wassers, so sehr schoss immer noch das Adrenalin in seinen Adern.

Der Junge wusch sich, so gut es ging, und zog die Lederhose, die nur ein wenig in Mitleidenschaft gezogen war, wieder an. Seine Unterhose dagegen musste er verloren geben, angewidert schmiss er sie ins Unterholz. Dann hockte er sich wieder an den Bach und betrachtete sein Spiegelbild im Wasser. Erinnerungen an sein erstes Abenteuer, von dem aber niemand etwas wissen durfte, wurden wach.

2. Kapitel

Wald bei Lambrecht, Spätherbst 1945

Der Herbst hatte bereits alle Blätter rot und gelb verfärbt, kühle Brisen und feuchte Nebel bildeten die Vorboten der kalten Jahreszeit. Der spindeldürre Junge zitterte jedes Mal vor Kälte, wenn er das Haus verließ, aber noch weigerte er sich beharrlich, die Knickerbocker gegen eine lange Hose auszutauschen.

In den letzten Wochen hatte er sich eine gewisse Perfektion darin angeeignet, Forellen mit den bloßen Händen zu fangen. Der Neunjährige hätte nicht erklären können, wie er es anstellte, mit den Händen dorthin zu greifen, wo der Fisch auch tatsächlich stand, die Gesetze der Lichtbrechung waren ihm unbekannt. Viele, meist vergebliche Versuche hatte es gebraucht, bis er den Bogen heraushatte. Geduld kam dazu.

Bernhard war so in sich versunken, dass er den Schatten nicht bemerkte, der sich seit einigen Tagen an seine Fersen geheftet hatte. Jedes Mal, wenn der Junge an einen der Bachläufe kam, in denen er einen Leckerbissen für sich und seine Eltern fangen wollte, war der Schatten schon da. Er schien einen Instinkt dafür zu haben, wo Bernhard diesmal sein Anglerglück versuchen wollte. Verborgen zwischen den Bäumen, beobachtete der Mann, wie geschickt das schmächtige Kerlchen mit seinen Fingern umging und den Fischen keine Fluchtmöglichkeit bot.

Gerade als er einen Fisch packen wollte, hörte Bernhard ein Knacken hinter sich, das ihn aufhorchen ließ. Er erstarrte und sein Herz begann schneller zu schlagen. Die Geräusche des Waldes waren ihm vertraut und so wusste er sofort, dass dieses hier mit Sicherheit nicht von einem Tier stammte. Es klang wie das unbedachte, schwere Auftreten eines Menschen.

Wer konnte das sein?

Der Junge lauschte. Oft hatte er eine Pistole mit an den Bach genommen, doch ausgerechnet heute nicht. Er spürte, wie sich eine leise Furcht in ihm ausbreitete. Langsam stand er auf und drehte sich um. Er wäre nicht überrascht gewesen, den Förster vor sich zu sehen, der nach Wilderern Ausschau hielt. Wobei das jetzt am helllichten Tag wenig Sinn machte. Im schlimmsten Fall wären es französische Soldaten, die im Wald eine Übung durchführten. Dann wäre es wieder gut, keine Pistole dabeizuhaben.

Doch was er sah, überraschte ihn noch mehr: Vor ihm stand ein hünenhafter Mann mit zerzaustem Haar und einem langen, ungepflegten Vollbart. Seine Kleidung war an mehreren Stellen geflickt, die Schuhe, soweit sie unter der weiten Hose hervorlugten, waren ziemlich abgetragen.

Bernhard erinnerte sich an Geschichten seiner Mutter von Männern, die im Wald kleinen Kindern auflauerten. Er war sich sicher gewesen, dass sie alles erfunden hatte, um ihn davon abzuhalten, alleine in den Forst zu gehen. Doch jetzt war er sich nicht mehr so sicher.

»Keine Angst, Kleiner.« Der Mann hatte eine sonore, weiche Stimme ohne jede Aggression. Er nahm seinen Rucksack ab und stellte ihn neben sich. »Ich tu dir nichts. Ich beobachte dich schon länger, wie du die Fische fängst. Du bist sehr geschickt.«

Der Fremde kam nicht von hier, er sprach Hochdeutsch mit ein wenig Dialekt, den Bernhard aber noch nie zuvor gehört hatte.

»Ich heiße Theo, und du?«

»Bernhard.«

»Das ist ein schöner Name. Fängst mir auch eine Forelle, Bernhard? Ich habe schon lange keinen Fisch mehr gegessen. Hab richtig Appetit drauf.« Er lachte und strich sich über den Bauch.

Bernhard wusste nicht, was er antworten sollte, aber es schien ihm besser, zu nicken. Jetzt lachte der Fremde noch mehr.

»Du hast immer noch Angst, das seh ich. Musst aber nich. Komm, zeig mir, wie du das machst.« Der Mann kam näher und hockte sich neben Bernhard ans Wasser. Er lächelte sanft und allmählich gewann Bernhard Zutrauen. Vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzend, watete er ein Stück weiter in den Bach hinein, dann blieb er ruhig stehen und schaute suchend zu allen Seiten ins Wasser. Ein paar Minuten verharrten beide in ihrer Position, dann entdeckte Bernhard hinter einem Stein eine mittelgroße Forelle. Kurz visierte er die Beute an, dann griff er blitzschnell ins Wasser und hielt den zappelnden Fisch triumphierend in die Höhe.

»Potz Blitz, Respekt!«, rief der Fremde und stand auf. Er sprang mit zwei Schritten ins Wasser, nahm Bernhard den Fisch mit einer Hand ab und schlug ihn mehrmals auf den Stein, der dem Tier eben noch als Deckung gedient hatte.

Zwanzig Minuten später knisterte ein kleines Feuer, über dem Theo aus Zweigen eine Art Drehspieß gebaut hatte. Bernhard hatte nicht schlecht gestaunt, als Theo aus seinem Rucksack Salz und Gewürze geholt und damit die Forelle eingerieben hatte. Jetzt duftete sie köstlich.

»Sag mal, willst du dir ein bisschen Geld verdienen?« Theo spuckte eine Gräte aus und wischte sich den Mund mit dem Hemdsärmel ab.

»Klar«, antwortete Bernhard wie aus der Pistole geschossen. Er hatte etwas Zutrauen zu dem Mann gefasst.

»Und du magst die Franzmänner sicher auch, oder?« Der Mann, der sich Theo nannte, sah den Jungen mit einem schiefen Grinsen an. Bernhard war etwas irritiert. Was wusste der Fremde? Oder hatte er einfach nur ins Blaue hinein geraten? Immerhin waren die französischen Besatzer nur bei denen beliebt, die Geschäfte mit ihnen machten. Hatte man die Amerikaner als Befreier gesehen oder doch zumindest respektiert, erzeugten die Franzosen mit ihrem willkürlichen und rücksichtslosen Regime sehr schnell Hass bei der Bevölkerung. Sie wollten die Deutschen spüren lassen, wer den Krieg gewonnen hatte, und piesackten alle, vom einfachen Bauern bis zum Fabrikanten.

Besonders schlimm waren die Beschlagnahmungen von Häusern, aber auch von Dingen des täglichen Bedarfs. Bernhard und sein Vater hatten dies bereits am eigenen Leib gespürt. Kimmel nahm seinen Sohn mit, wenn er Richtung Rhein zog und bei den Bauern versuchte, so viel wie möglich zu hamstern. Einmal stoppte sie kurz vor Neustadt eine Patrouille und befahl, den Handwagen samt Inhalt auszuhändigen. Bernhards Vater war kein Held und körperlich eher schmächtig, außerdem gesundheitlich angeschlagen. Dennoch weigerte er sich, dem Befehl nachzukommen, wollte die so dringend benötigten Lebensmittel nicht aufgeben. Einer der Franzosen packte ihn daraufhin und drückte ihm mit seiner kräftigen Hand die Luft ab. Bernhard wollte zu Hilfe kommen, doch der Soldat schüttelte ihn ab wie ein lästiges Insekt und trat ihm unter dem Gelächter seiner Kameraden in den Hintern.

Noch schlimmer erwischte es ihn einmal auf dem Nachhauseweg von der Schule. Bernhard nahm immer so viel wie möglich von den Mahlzeiten der Schulspeisung in Milchkannen mit nach Hause, damit auch seine Eltern etwas davon hätten. Mit Teelöffeln aßen sie davon, damit die Menge größer erschien.

»Du musst die Suppe lange im Mund behalten, damit du viel von dem Geschmack hast«, hatte sein Vater einmal gesagt. Ein Satz, den Bernhard nie vergessen würde.

An jenem Tag hatte es Erbsensuppe gegeben, die er selbst nicht so gerne aß. Also hatte er nur wenig davon gelöffelt, der Rest füllte fast die ganze kleine Milchkanne. Bernhard freute sich schon, seinen Eltern eine richtig große Mahlzeit mitbringen zu können. Fröhlich pfeifend und summend lief er die Straßen entlang. Er passierte gerade eine Villa, die ein Offizier der Franzosen für sich und seine Familie requiriert hatte, als er einen Schlag gegen die Kanne spürte, dann gleich noch einen. Er zuckte zusammen. Ein drittes Geschoss traf seinen Unterschenkel. Vor Schreck ließ Bernhard die Kanne fallen und die Erbsensuppe ergoss sich auf den staubigen Boden. Schnell rannte er auf die andere Straßenseite und duckte sich hinter einen Trümmerhaufen.

»La Boche est un lâche!« Grölend kamen zwei Jungen hinter einem kräftigen Baum hervor, der ihnen Deckung geboten hatte. Einer trug ein Luftgewehr, der andere, im Gegensatz zu seinem schlanken Bruder ein kleiner, dicklicher Kerl mit Igelfrisur, hatte eine Zwille abschussbereit in der Hand. Er legte einen Stein auf das Gummi, zielte grob in Bernhards Richtung und ließ das Geschoss sausen. Es schlug weit entfernt von ihm ein, aber es verfehlte seine Wirkung nicht: Bernhard wagte es nicht, den Kopf aus der Deckung zu heben. Er hörte, dass die beiden Jungen auf die Straße getreten waren. Sie unterhielten sich auf Französisch, was Bernhard nicht verstand. Dann erklang ein klapperndes Geräusch von Metall.

Die Kanne!, schoss es Bernhard durch den Kopf. Er vergaß die Vorsicht und spähte über den Rand der Trümmer – und erschrak. Gleichzeitig stieg unbändige Wut in ihm hoch, als er sah, dass der Schlanke die Kanne mitten auf die Straße gestellt hatte und hineinpinkelte. Als er fertig war und den Hosenlatz geschlossen hatte, grölten die Jungen noch einige unverständliche Wörter und verschwanden wieder auf dem Grundstück.

Bernhard wartete noch zwei Minuten, ehe er seine Deckung verließ. Angeekelt nahm er die Kanne, goss den ekligen Inhalt auf die Straße und trottete niedergeschlagen davon. Bevor er nach Hause ging, wusch er die Milchkanne im Speyerbach aus. Sein Vater versuchte, ihn zu trösten, als er von dem Überfall erfuhr. Sie hätten sowieso schon gegessen, meinte er, was Bernhard aber nicht glaubte. Er sah die Traurigkeit tief in den Augen seines Vaters. Und er schwor Rache.

»Komm schon, sag, was denkst du über die Franzosen?«

Bernhard hatte Theo ganz vergessen, so sehr hatten ihn die frischen Erinnerungen mitgenommen. »Ich hasse sie!«, schrie er dann heraus und war selbst über die Heftigkeit des Ausbruchs erschrocken.

Theo lachte aus vollem Hals. »Das ist gut, mein Kleiner. Dann werden wir’s denen mal zeigen. Pass mal auf.«

Theo holte ein zusammengefaltetes Stück Papier aus seinem Rucksack und breitete es auf dem Waldboden aus. Es war ein Ortsplan von Neustadt, das erkannte Bernhard sofort.

»Hier«, Theo tippte mit dem Finger auf den Plan, »die Villa, kennst du die?«

»Klar, das ist die Villa Böhm.« Bernhard hatte nicht überlegen müssen. Das markante Gebäude mit dem umliegenden Park mitten in Neustadt kannte jeder aus der Gegend. Und zwar weniger wegen der Gründerzeitarchitektur, von der Bernhard sowieso nichts wusste, sondern wegen des letzten Bewohners, dem Gauleiter und Reichskommissar Josef Bürkel, der für die Deportation der noch verbliebenen Juden aus dem Gau Saarpfalz sorgte. Jeder wusste das.

»Hast du gehört, dass da jetzt ein Offizier der Franzosen drin wohnt?«

Nein, davon hatte Bernhard nicht gehört und es war ihm eigentlich auch egal. Er verstand nicht, was Theo von ihm wollte. Der erzählte ihm dann, dass der Offizier überall in der Pfalz Schmuck, Münzen und andere Wertgegenstände konfiszieren ließ und in einem Sicherheitsraum im Keller der Villa hortete. Dorthinein käme man nur durch einen Lüftungsschacht.

»Und jetzt kommst du ins Spiel«, beendete Theo seinen Bericht. »Du bist klein, schmal und flink. Du kannst da hineinklettern und durch den Schacht bis in den Raum kriechen. Dann schnappst du dir die Sore und haust auf dem gleichen Weg wieder ab. Keiner wird’s merken.«

»Sore«, das Wort hatte Bernhard noch nie gehört. Überhaupt blieb ihm Theo ein bisschen unheimlich. Woher wusste er das alles? Aber der Gedanke, einem Franzosen etwas wegzunehmen, gefiel ihm.

In den kommenden Tagen trafen sie sich regelmäßig im Wald, saßen zusammen und besprachen ihr Vorhaben. Dann begannen die Übungen. Durch den Wald gelangten sie nach Erfenstein, wo sich rechts und links des Tals zwei kleine Burgruinen gegenüberstanden. Da die Tage kühler und kürzer wurden, waren nur noch wenige Wanderer unterwegs, die ihr Tun hätten beobachten können. In dem zerfallenen Mauerwerk gab es kleine Fensteröffnungen und andere Lücken, durch die Bernhard hindurchkriechen musste. Theo wählte immer engere Stellen aus und Bernhard schürfte sich die Haut an Beinen und Armen auf.

Nach zwei Wochen war Theo endlich zufrieden. An einem Freitag Ende Oktober sollte der Einbruch über die Bühne gehen.

*

Neustadt an der Weinstraße, Villa Böhm, 26. Oktober 1945

Sie hatten sich unter den dichten Bäumen versteckt, die in einem Halbkreis um die Villa herum standen. Um sich zusätzlich zu tarnen, waren sie vollständig schwarz gekleidet. Der imposante Bau mit seinen zwei Stockwerken besaß eine große Veranda, zu der vom Garten her rechts und links breite Stufen hinaufführten. Von der Veranda gelangte man wiederum über bogenförmig angeordnete Treppen zu einem Balkon. Theo deutete auf die rechte dieser beiden Treppen. Bernhard sah zunächst nur ein großes zweiflügliges Fenster, dessen Vorhänge zugezogen waren. Doch dann entdeckte er darunter, halb von der Treppe verborgen, eine dunkle Öffnung, die durch ein gusseisernes Gitter gesichert war. Bernhard verstand sofort: Das war der Lüftungsschacht, durch den er kriechen sollte.

Zuerst aber hieß es warten und beobachten. Theo war sich zwar sicher, dass der Offizier nicht zu Hause war, aber vielleicht gab es ja Hausangestellte. Jedoch die Fenster blieben dunkel.

Gerade schlug die Kirchturmuhr zehnmal, als sie im Schutz der Bäume zur Veranda schlichen und geduckt die freie Fläche überwanden. Sie verharrten einen Moment ruhig in der Hocke vor dem Schacht, dann begann Theo, das Gitter aus der Verankerung zu nehmen. Bernhard war verblüfft. Offenbar hatte sein seltsamer Freund schon Vorarbeit geleistet oder es gab außer ihm noch einen Komplizen.

Geräuschlos legte Theo das Gitter auf den Steinfliesen ab. Bernhard zog sich bis auf die Unterhose aus, damit er sich mit der Kleidung nicht irgendwo verhakte. Dann band Theo ihm ein Seil um den Bauch, an das er mehrere Beutel und eine weitere, dünnere Schnur band, und gab ihm einen dünnen Wasserschlauch in die Hand. Auch das hatten sie geübt: Durch den Schlauch konnten sie sich einigermaßen verständigen, falls es Komplikationen geben sollte.

Theo sah sich noch einmal um, dann gab er ein Zeichen und Bernhard begann, mit dem Kopf voran in den Schacht zu kriechen. Er hatte nur eine kleine Taschenlampe, die er auch nicht sofort einschalten sollte, sondern erst, wenn der Schacht sich leicht nach unten neigte.

Bernhard kroch langsam vorwärts. In Theos Worten hatte sich alles so leicht angehört, aber jetzt bekam er doch ein ungutes Gefühl. Es roch muffig, immer wieder gerieten ihm Spinnweben ins Gesicht und vor allem kitzelte Staub in Nase und Rachen. Bernhard konnte nur mit Mühe ein Husten und Niesen unterdrücken. Als es, wie vorhergesagt, leicht nach unten ging, knipste er die Lampe an und fühlte sich gleich ein bisschen sicherer und ruhiger.

Allerdings verengte sich jetzt der Schacht, Bernhard konnte kaum noch den Kopf heben und das Kriechen wurde mühsamer. Dann hatte er das kleine Gefälle überwunden, unter sich spürte er Holz und Lehm, wo zuvor noch glattes Metall die Wände des Schachts gebildet hatte. Die Haut, die ohnehin schon von den Übungen an vielen Stellen aufgescheuert war, brannte. Bernhard biss die Zähne zusammen.

»Alles klar?«, hörte er Theo sehr leise durch den Schlauch fragen. Offenbar ging es dem Mann nicht schnell genug.

»Alles klar«, flüsterte Bernhard leicht hüstelnd zurück. Er war sich nicht sicher, ob Theo ihn verstehen würde.

Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, spürte er mit den Händen vor sich eine Öffnung, die nach unten führte. Der Schacht war zwar noch nicht zu Ende, aber nach Theos Angaben war die erste Öffnung die des »Schatzraums«, wie er ihn genannt hatte. Bernhard hielt die Lampe in das dunkle Viereck und erkannte sofort, dass er hier richtig war: In mehreren Vitrinen lagen Edelsteine, Münzen und wertvoll funkelnde Schmuckstücke. Bernhard kannte den Mann nicht, der all dies zusammengestohlen hatte, aber er schien verrückt zu sein. Er hatte sich sein eigenes kleines Museum geschaffen. Ein bisschen allerdings bewunderte er die Unverfrorenheit des Offiziers.

Schnell schlüpfte er durch das Loch und ließ sich nach unten fallen. Die Vitrinen waren nicht mehr zusätzlich verschlossen, sondern ließen sich leicht öffnen. Behände ließ Bernhard Schmuck und Edelsteine in die kleinen Beutel gleiten, band sie an das dünne Seil und nahm dann den Wasserschlauch. Er hielt ihn dicht an den Mund und rief: »Fertig!« Sogleich straffte sich das Seil und die Beutel schwebten in die Höhe. Bernhard verfolgte im Strahl der Lampe, wie die Beute durch das Loch in der Decke im Lüftungsschacht verschwand. Plötzlich wurde ihm bange. Was, wenn Theo ihn hier unten ließ? Sein Herz begann zu klopfen.

»Theo?«, rief er in den Schlauch. Keine Antwort.

»Theo, bist du da? Hol mich raus!« Seine Stimme zitterte etwas und er hatte auch zu laut gerufen. Ängstlich lauschte er mit einem Ohr in den Schlauch, mit dem anderen in Richtung der Stahltür, die den Raum verschloss.

»Nimm die Hände nach oben an das Seil, wenn es gespannt ist. Wenn du durch das Loch bist, ziehst du dich selbst ganz raus. Verstanden?«

Theo! Er ließ ihn nicht zurück! Bernhard hätte jubeln können.

»Verstanden.« Kaum war seine Antwort am anderen Ende des Schlauchs angekommen, spannte sich das Seil, und Bernhard griff zu. Er wurde in die Luft gezogen und erreichte in Windeseile die Decke, wo er sich festhalten und mit eigener Kraft in den Lüftungsschacht ziehen konnte. Der Rückweg kam ihm dann noch einmal endlos lang vor, bis der Luftzug endlich stärker und frischer wurde und er schließlich Theos Gesicht in der Schachtöffnung sah.

»Na endlich«, zischte Theo, »wir müssen machen, dass wir hier wegkommen.« Er packte Bernhard an den dünnen Armen und zog ihn mit einem Ruck ins Freie. »Zieh dich fix an!«, befahl er und deutete auf den Haufen Kleider, der auf der Treppe lag. Bernhard tat wie befohlen. Er band sich gerade die Schuhe zu, als plötzlich in einem der Zimmer über ihnen Licht aufflammte. Der Offizier war zurück!

»Verdammt!«, fluchte Theo mit nur halb geöffneten Lippen. Dann suchte er hektisch den Boden um den Schacht herum ab, damit kein zurückgelassener Gegenstand, nicht einmal ein Faden, sie verraten könnte. Schließlich deutete er die Richtung an, in die sie verschwinden mussten. Der Weg über die Veranda war jetzt zu gefährlich, sie mussten sich durch die dichten Sträucher zwängen, die die Mauer der Veranda umgaben. Theo gab Bernhard einen Schubs, weil der noch nicht loslaufen wollte. Der rechte Schuh war noch offen. Aber das musste jetzt egal sein, jederzeit konnten sie entdeckt werden.

Mit Mühe zwängten sie sich zwischen den dichten Zweigen hindurch. Zu Bernhards Abschürfungen kamen jetzt noch Schrammen im Gesicht hinzu. Nur gut, dass alle wussten, wie oft er im Wald unterwegs war. So ließe sich alles erklären.

Es dauerte fast zwanzig Minuten, bis sie den Park durchquert hatten, da sie immer wieder still verharrten und lauschten. Endlich hatten sie den Mauerdurchbruch erreicht, durch den sie hineingekommen waren. Theo duckte sich in den Schatten der Steine, fasste Bernhard an den Armen und zog ihn zu sich heran.

»Wir müssen jetzt Abschied nehmen, mein Freund.« Bernhard glaubte, etwas Traurigkeit in der Stimme zu hören. Später, mit dem Abstand von vielen Jahren, kam ihm das unsinnig vor. Für Theo war er nur ein Werkzeug gewesen, mehr nicht.

»Wir dürfen uns jetzt nicht mehr treffen und wenn wir gefragt werden, ob wir uns kennen, lügen wir. Verstanden?« Bernhard nickte.

»Gut«, fuhr Theo fort, »ich verschwinde jetzt aus der Gegend, vielleicht gehe ich ins Ausland. Dort verkaufe ich die Sachen.« Bei diesen Worten klopfte er auf seinen Rucksack. »Dann komme ich zurück und du bekommst deinen Anteil. Aber du musst Geduld haben, es kann schon etwas dauern. In Ordnung?« Wieder nickte Bernhard.

»Dann mach’s gut, kleiner Mann.« Theo knuffte Bernhard in die Seite und noch bevor der etwas sagen konnte, war er durch die Maueröffnung verschwunden. Bernhard war so durcheinander, dass er noch ein paar Minuten hocken blieb. Schließlich schlüpfte auch er, sich vorsichtig umsehend, aus dem Garten und lief über Umwege nach Hause. Sein Zimmer lag in einem rückwärtigen Anbau. So konnte er immer unbemerkt durch ein Fenster hinauskriechen und durch den kleinen Gemüsegarten bis zum nahen Waldrand laufen. Ganz leise kletterte er wieder hinein und zog sich seinen Schlafanzug an. Dann schlich er sich zum Schlafzimmer der Eltern. Der Vater schnarchte und auch die Mutter schlief tief und fest. Sie hatten von seinem Ausflug nichts bemerkt.

Er würde noch oft an das Erlebnis mit Theo denken und an das, was er von ihm gelernt hatte. Theo selbst aber sah er nie wieder.

3. Kapitel

Lambrecht, Frühjahr 1954

Fast zehn Jahre war es her. Und doch: Jedes Mal, wenn er an jenem Bach vorbeikam, an dem er Theo kennengelernt hatte, dachte Bernhard an den geheimnisvollen Fremden. In seinem Inneren wusste er, dass er nie mehr etwas von ihm hören würde, aber ein kleiner Funken Hoffnung glimmte immer noch in dem Siebzehnjährigen. Und so tröstete er sich mit dem Gedanken, Theo habe viel zu tun und einfach keine Zeit, sich zu melden.

Immer noch streifte er durch die Wälder, schoss mit der Waffe, die er hin und wieder aus seinem Versteck holte, auf Bäume, manchmal auch auf Konservendosen, die er heimlich von zu Hause mitnahm. In diesen Momenten fühlte er sich wie der Schinderhannes, jener 1803 hingerichtete Räuber aus dem Hunsrück, von dem es später hieß, er habe den Reichen genommen, um den Armen zu geben. Über zweihundert Taten wurden ihm nachgewiesen. Bernhard bewunderte diese Figur. Als der Großvater noch lebte, aber bereits von der Krankheit gezeichnet im Bett lag, schickte er den kleinen Bernhard öfter auf den Speicher. Dort lagen vom vielen Lesen zerfledderte Abenteuerhefte, spannend erzählte Geschichten von Johannes Bückler, genannt Schinderhannes. Meistens las ihm der Großvater vor, manchmal betrachteten sie aber auch nur die Zeichnung auf der Titelseite, die den Räuber bei einem seiner Überfälle zeigten: eine imposante, hochgewachsene Erscheinung mit wildem Bart. Dann erzählte der Großvater eine jener Geschichten, die er so oft schon gelesen hatte.

»Was willst du mal werden, Bernhard?«, fragte der Großvater eines Tages.

»Ich will ein guter Räuber werden!«, kam es wie aus der Pistole geschossen. »So wie der Schinderhannes!«

Der Großvater hatte gelacht und dem Jungen übers Haar gestrichen. Aber das Lachen erschien Bernhard fast wie Vorfreude auf das, was noch kommen würde.

Seit der Sache mit Theo wusste Bernhard, dass er ein gewisses Talent hatte, auch wenn er nur Anweisungen ausgeführt hatte. Aber noch war er nicht so weit, selbst eine Gruppe anzuführen. Noch immer lief er mit den anderen mit: Mit Erwin, der jetzt über zwanzig war, mit Kurt, Marie, Manfred und dessen Schwester Ellie, die ihm so gefiel. Gemeinsam brachen sie in Wochenendhäuser und Jagdhütten ein, die sie zu Fuß erreichen konnten. So wie an jenem Tag im Mai.

Wieder einmal waren sie ziellos im Wald unterwegs gewesen. Am Spätnachmittag, als Hunger und Langeweile eine ungute Verbindung eingingen, schlug Erwin vor: »Leute, lasst uns zur Hütte vom Hankel, dem alten Weberknechter, gehen! Gucken wir mal, ob’s da drinnen was zu essen und zu picheln gibt.«

Leopold Hankel war einer jener Lambrechter Tuchfabrikanten, die ihren Arbeitern Löhne zahlten, mit denen man gerade so durchkam. Und das auch nur, wenn ein eigener Schrebergarten die Versorgung mit Kartoffeln und anderem Gemüse sicherstellte. Den gelernten Weberinnen und Webern ging es dabei noch besser als den ungelernten Tagelöhnern, die am Rande der Stadt mehr hausten als lebten. Leute wie Hankel waren daher verhasst, auch wenn die Lambrechter ohne sie überhaupt keine Arbeit gehabt hätten. In Erichs Gruppe hießen sie daher »Weberknechter«.

Erwins Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Querfeldein erreichten sie in einer halben Stunde die stattliche Jagdhütte, die mehr an ein Wochenendhaus erinnerte. Alle Läden waren geschlossen und zusätzlich mit einem Vorhängeschloss gesichert.

»Wie sollen wir da rein kommen. Wir haben kein Werkzeug dabei«, meinte Manfred fast schon resignierend.

»Wird wohl nix mit Party«, pflichtete ihm Kurt bei, während die Mädchen stumm daneben standen und sich zu langweilen schienen.

Bernhard wollte etwas sagen, seine Lippen bewegten sich, doch er machte den Mund nicht auf. Dann bemerkte er, dass Ellie ihn betrachtete. Er musste mit seinem mahlenden Unterkiefer einen dämlichen Gesichtsausdruck machen, denn das Mädchen sah ihn überrascht an. Offenbar befürchtete sie, er sei Epileptiker, würde gleich umfallen und sich auf dem Boden wälzen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als seine Gedanken offen auszusprechen: »Wir müssen hinten rein.« Und als die anderen ihn verständnislos ansahen, ergänzte Bernhard: »Die Hütte ist so groß, die hat bestimmt einen Hintereingang.«

»Klasse Idee. Hätte von mir sein können!«, rief Erwin. Wieder schien es Bernhard, dass der Ältere ihn mit einem Anflug von Bewunderung ansah. Aber vielleicht bildete er sich das auch nur ein.

Alle rannten zur Rückseite des Jagdhauses. Tatsächlich, da war eine kleine Metalltür. Sie musste zu einem Raum ohne Fenster oder in einen Gang führen, denn rechts und links von ihr war nackte Mauer, die lediglich an einigen Stellen kleine Öffnungen hatte, die an Schießscharten erinnerten.

»Also, die kriegen wir auf«, strahlte Kurt und wollte sich schon ans Werk machen, als Erich ihn zurückhielt.

»Lass das mal den Kleinen machen.« Er streckte das Kinn in Bernhards Richtung. Der Kleine! Also war er in den Augen des Anführers immer noch kein gleichwertiges Mitglied, obwohl er in wenigen Tagen achtzehn wurde.

Bernhard sah sich das Schloss an. Kurt hatte recht, das einfache Buntbartschloss stellte kein Hindernis dar, wenn man ein bisschen vorbereitet war. Erwin nickte Kurt zu, der seinen Rucksack abnahm und darin kramte, bis er gefunden hatte, was er suchte: einen langen, leicht rostigen Nagel, dessen letztes Viertel um 90 Grad gebogen war.

Bernhard nahm das Werkzeug entgegen. Im Augenwinkel sah er, wie Ellie ihn gespannt ansah. Er durfte jetzt nicht versagen. Aber auch die Sache mit der Granate damals war ja gut gegangen und das hier war weit weniger gefährlich. Zumindest körperlich nicht. Wollte er zur Bande gehören, musste er diese Aufgabe meistern.

Mit leicht zittrigen Händen schob er den Dietrich ins Schloss. Er hatte noch nie mit so etwas gearbeitet und wusste nicht, wie er das Ding zu bewegen hatte. Er musste sich jetzt ganz auf seinen Instinkt verlassen. Hinter sich hörte er Kurt gelangweilt seufzen und er spürte die Blicke aller im Nacken.

Vorsichtig bewegte Bernhard den Nagel im Schloss, wobei er seine Position immer wieder um wenige Millimeter veränderte. Er begann zu schwitzen.

»Soll ich?«, hörte er Kurt hinter sich fragen. Genau in diesem Moment griff der Dietrich, Bernhard drehte ihn nach links und das Schloss sprang auf.

»Hey!«, jubelten die Mädchen verhalten. »Gut gemacht«, lobte Erwin. Diesmal war echte Freude in seiner Stimme zu spüren.

Alle drängten sich in den Raum, der sich im Schein der Taschenlampen als eine Art Werkstatt entpuppte, in der Fabrikant Hankel seine Jagdbeute häutete und zerlegte. Eine weitere, unverschlossene Tür führte in den Hauptraum der Jagdhütte. Im Schein einiger schnell entzündeter Gaslampen betrachteten die jungen Leute staunend einen Raum, der aus einer anderen Zeit zu stammen schien. Über einem großen, offenen Kamin hing ein imposantes Hirschgeweih, vor der Feuerstelle lag ein Fell zwischen zwei schweren Sesseln. Die gegenüberliegende Seite nahm ein mächtiger Holztisch ein, um den mehrere Stühle gruppiert waren. Mit den Schnitzereien an Rücken- und Armlehnen sahen sie sehr edel aus. In der Ecke stand ein Gasherd, dessen gusseisernes Abzugsrohr an der Wand entlang nach oben führte. Eine schmale Treppe an der Vorderseite führte ins Obergeschoss, wo offenbar Schlafräume lagen.

»Und wo ist jetzt was zu trinken?«, rief Manfred und leckte sich die Lippen.

Alle sahen sich um. Kurt sprang mit wenigen Sätzen die Treppe hoch.