Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Silberburg

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Günther Bentele konstruiert einen Krimi um die Verstrickungen in einem schwäbischen Dorf und zeichnet dabei ein feines Porträt seiner Hauptfigur Felix Fideler. Die Bevölkerung von Tigerfeld auf der Schwäbischen Alb ist gespalten: Die Positionen der Befürworter und der Gegner der geplanten Windkraftanlagen scheinen unvereinbar zu sein. Es geht um Umwelt- und Naturschutz, um die "Verspargelung" der Landschaft, um die Energiewende und natürlich um viel Geld. Felix Fideler, der Windfachmann aus Stuttgart mit Wurzeln auf der Reutlinger Alb, soll mit seinem Gutachten eigentlich für klare Verhältnisse sorgen. Doch als plötzlich der Hauptinvestor ermordet wird, steht Fideler plötzlich im Zentrum der Aufmerksamkeit. Er findet sich in einem Netz von Gerüchten und Verdächtigungen wieder, deren Ursprung in der Vergangenheit liegen. Vor zwanzig Jahren wurde Tigerfeld schon einmal von einem Mörder heimgesucht. Damals war das Opfer die wesentlich jüngere Amelie, mit der Fideler ein Verhältnis hatte ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 326

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

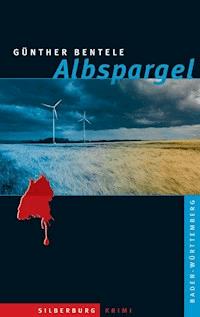

Günther Bentele

Albspargel

Ein Baden-Württemberg-Krimi

Günther Bentele, in Bietigheim geboren, war Lehrer am Gymnasium. In seiner Heimatstadt Bietigheim-Bissingen leistete er Wesentliches für die Erhaltung der historischen Altstadt; daraus entstand eine Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten in der Orts- und Landesgeschichte. Daneben veröffentlichte er im Bereich der Jugendliteratur 13 Romane und erzählende historische Sachbücher, für die er mit dem Friedrich-Gerstäcker-Preis und dem Hansjörg-Martin-Preis für den besten Kinder- oder Jugend-Kriminalroman ausgezeichnet wurde. »Albspargel« ist sein erster Krimi für Erwachsene.

Für Peter Jüngling

© 2012 by Silberburg-Verlag GmbH, Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.

Alle Rechte vorbehalten.

Covergestaltung: Christoph Wöhler, Tübingen.

Coverfoto: © Karina Baumgart – fotocent.

Lektorat: Bettina Kimpel, Tübingen.

E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1514-7

E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1515-4

Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-1186-6

Besuchen Sie uns im Internet und entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:

www.silberburg.de

Nein, ich bin kein Tigerfelder. Wer kennt schon Tigerfeld? Dennoch, es ist wichtig für diesen Bericht: ein winziges Nest auf der Schwäbischen Alb, ein unbedeutendes katholisches Pfarrdorf auf der Hochfläche an der B 312, in der Mitte gelegen zwischen Reutlingen und Riedlingen, vom Unterland her gesehen acht Kilometer vor dem Kloster Zwiefalten.

Zwanzig Jahre lang wollte ich nicht mehr hierher!

Seltsam stark empfand ich nun das letzte Wegstück als Heimkehr – alles in mir schien sich dagegen zu sträuben – darüber wollte ich jetzt nicht nachdenken. Ich beschloss, die kleine Wanderung zu genießen, dehnte sie sogar aus und nahm um die Mittagszeit den kleinen Umweg von Pfronstetten aus über Aichstetten. Den Wagen hatte ich vor der Rose in Pfronstetten stehen lassen, meinem Standquartier für die nächste Zeit. Ich wollte zu Fuß im Zauberort meiner Kindheit eintreffen. September, Rückseitenwetter, für einen Meteorologen gerade hier oben besonders eindrucksvoll: Bewölkung Cumulus congestus, böiger Nordwestwind hinter der Kaltfront, hoher Luftdruck, keine Schauer. Wechsel von Sonne und Wolken.

Auf der Albhochfläche wirken die Quellwolken gewaltiger – die Wolkenunterseiten abgeschnitten wie vom Messer eines Riesen. Sie ziehen auf dem Taupunkt wie auf einem See kristallklaren Wassers – eine ausgedehnte dunkle Fläche unter den blendend weiß hoch aufquellenden Wolkengebirgen. Auf den Feldern die wandelnden Schatten. Die Sonne, wenn sie eine Lücke fand, im Gesicht glühend wie im Sommer, dann wieder die kalten Windstöße.

Die Hochfläche der Alb, Felder und Wiesen, eingerahmt von Hügeln und Wäldern. Hinter mir der Kirchturm von Pfronstetten, zwischen Wäldern und Äckern im Westen Wilsingen; vor mir, eingebettet in Obstwiesen und Krautgärten, das Betonkirchlein von Aichstetten mit seinem modernistisch schrägen Turm; nach Norden die Wälder um das Tiefental und die Aichelauer Steige.

Ehrlich, das Herz schlug. Es hört sich so billig an: »Back to the roots« und so weiter, auf Papier und im Fernsehen zigtausendemal zu Tode geritten. Und doch war es so. Jeder Schritt war vertraut, scheinbar immer noch dieselben Obst- und Vogelbeerbäume links und rechts der Straße, mit ihren Flechten an Stämmen und Ästen, wie vor über zwanzig Jahren.

Und daneben pochte das Schreckliche.

Ich stieg hinauf auf den Hochwasserbehälter zwischen Aichstetten und Tigerfeld, einen heute von dichtem Gebüsch umwachsenen kleinen, steilen, früher kahlen Höcker. Da waren nach Westen die Wälder um den Alten Hau, das düstere Hart, davor das schwarze Auchtweidle und jenseits der flachen Senke des Hasentals der Winkel, eingerahmt von Wald; da waren im Süden, halb verdeckt durch das Dorf Tigerfeld, das steinige Annaleu, die Altspreite und die Schalkshüle. Dann auf der anderen Seite der Bundesstraße 312 östlich vom »Schloss« das Fetzenried, ein heller Buchenwald, von dem aus sich der dunklere Laiherwald nach Südosten Richtung Huldstetten dehnte, davor am Hang der Schneidergarten und das Pfarrwiesle, dahinter der Ganswinkel, und wie die Fluren in Tigerfeld sonst noch heißen. Ich hätte sie im Schlaf hersagen können. Da war im Osten der Weg mit den vielen Vogelbeerbäumen, der sich an einem Flurkreuz gabelt und hinüberführt zum St. Georgenhof und als Wanderweg vorbei am Lämmerstein über das Digelfeld nach Hayingen oder hinunter in das Glastal zur Wimsener Höhle und von dort der Aach entlang zum Kloster Zwiefalten.

Vom Wasserbehälter aus hatte man mir als Kind zum ersten Mal die Alpenkette gezeigt: Schneeberge im August!

Die Feldwege hier oben hatte ich noch als »Albautobahnen« in Erinnerung – Fahrstreifen in Reifenbreite aus gelbweißem Albkies, dazwischen, von den Rädern der Fuhrwerke nicht erreicht, der Grünstreifen aus Breitwegerich, Vogelknöterich und dem Einjährigen Rispengras – jetzt alles längst asphaltiert.

Ein paar kalte Windböen zerrten an mir.

Der Aichstetter Weg, den ich genommen hatte, war jetzt eine moderne Fahrbahn, abgesenkt und beim Wasserbehälter eingeschnitten in eine Wölbung des Bodens, kaum Verkehr. Daneben lief das geteerte Sträßlein für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Da stand wie eh und je das Aichstetter Käppele, jetzt aber durch die in den Hang darunter eingeschnittene Straße seltsam erhöht; rührend der Blumenstrauß, den jemand aufgestellt hatte.

Drüben, ein paar hundert Meter weiter nach Westen, parallel zu meinem Weg von Aichstetten, sah ich die Autos auf der B 312.

Und vor mir, jetzt dunkel gegen die Sonne, lag das Dorf Tigerfeld, breit ausgestreckt. Der vertraute Umriss, samt der barocken Haube der Dorfkirche.

Ganz nah am Ort kam ich vorbei am altersgrau verbretterten Futterhaus meines Onkels, der hier im Flecken Bauer und Seiler gewesen war. Dahinter der Beerengarten, jetzt eine gestaltlose Wildnis mit eingesunkenen Steinpfosten und verfaulten Zaunlatten. Vom Immenhaus, dem Bienenhaus im hinteren Garten, war nichts mehr zu sehen. Als Kinder hatten wir dort Honigwaben auslutschen dürfen – herrlich süß bei aller Angst gestochen zu werden.

Einige neue Häuser am Ortsrand, daneben Riesensilos, die nach Industrialisierung aussahen. Einige Scheunen und Ställe bei der Kirche im Ort waren abgerissen – sie hatten Parkplätzen weichen müssen.

Auch die Scheune meines Onkels war verschwunden. Hier waren wir von der Obet ins Stroh gesprungen, hatten Raubtiere im Zirkus gespielt und Salto vorwärts probiert. Einmal hatte mein Onkel hinterher eine im Stroh verschüttete Sense herausgezogen.

Die Straßen waren leer zur Mittagessenszeit. Nur ein uraltes Weiblein an einem Holzstoß hatte sich umgedreht und mir lange nachgeschaut. Ich kannte sie noch: die alte Mechthild, eine Bauernmagd, sie musste jetzt weit über neunzig sein. Aber auf sie würde niemand achthaben, wie man hier zu völliger Bedeutungslosigkeit sagt.

Ich durchquerte den Ort Richtung Huldstetten und Zwiefalten.

Draußen am Weg beim »Schloss« war eine Baustelle: die Erde aufgerissen wie eine gelbe Wunde und abgeschrankt – ein Rohrgraben; dazwischen die ausgeworfenen gelbbraunen Steine wie Knochen eines Fossils. Die braune Farbe kommt vom Eisengehalt: Man findet auf den Äckern hier oben immer wieder schwarzbraune Kügelchen – Bohneisenerz. Das »Schloss« war ursprünglich Armenhaus und Spital des Klosters Zwiefalten mit verwittertem Wappen über dem Eingangsportal, schlichter Barock mit steilem Mansardendach, ein lieblicher Bau in einer lieblichen Gegend, in dem im Zweiten Weltkrieg jüdische alte Menschen nach der Zwangsenteignung und vor der Ermordung in einem »Judenaltenheim« gesammelt wurden, um einige Monate mitten im Dorffrieden auf den Weitertransport zu warten, voll Ungewissheit und Todesahnung.

Ein paar Steinwürfe weiter in Richtung Fetzenried konnte man noch lange nach dem Krieg einen ehemaligen Schießplatz sehen; mit Wällen und zerschossenen und abgefaulten Holzpfählen – als hätte man daran Deserteure erschossen.

Lange vorher hatte man hier oben Flachs gebrochen. Heute sind hier nur noch Steine, Wind, gelbes Gras, Disteln und wilde Stachelbeersträucher.

Ein schöner Blick auf Huldstetten, dahinter blau und grau eine heute wahrscheinlich nur eingebildete Ahnung der Alpenkette, dazu der Blick auf das Huldstetter Hart, ein paar Dächer von Geisingen.

Rückwärts, im Sonnenschein und Wolkenschatten Tigerfeld. Früher mein Lieblingsblick. Ein Idyll, das für mich freilich trügerisch geworden war. In der Gestalt immer noch der alte Ort. Aber jetzt von Süden her sah ich zum ersten Mal die vielen Dächer, die mit Photovoltaik gedeckt waren – stahlblau, quadratisch, in der Wirkung irgendwie japanisch oder jedenfalls asiatisch.

Abgesehen vom Rauschen der wenigen Autos auf der B 312 heute am Sonntagmittag immer noch wie früher die große Stille, nur der Wind bildete ein Hintergrundgeräusch; hie und da das Krähen eines Hahnes oder, trotz Sonntag, das Tuckern eines fernen Traktors, das Schlagen eines Hammers, das Krächzen einer Krähe.

Hinter dem »Schloss« Richtung Huldstetten zieht sich der Laiherwald bis zum Ganswinkel und erreicht hier die höchste Stelle des Tigerfelder Eschs, wie die Bauern auf der Alb ihre Ackerflur nennen. Am Ganswinkel stehe ich auf einer Höhe von 763 Metern, fast 30 Meter höher als die Kirche von Tigerfeld. Diese ausgesetzte Stelle kann von den kräftigen Westwinden frei erreicht werden; vor allem kaum gebremst durch die Rauigkeit der Landschaftsoberfläche, Wälder und Erhebungen. Ich spürte hier oben die kalten Windstöße viel heftiger als auf dem Weg von Aichstetten und sah die Wolkenschatten, wie jedes Mal bei dieser Wetterlage, in überraschend schneller Folge über die Flur ziehen.

Auf diesem exponierten Punkt nun sollte nach dem Willen einer Gruppe von Investoren – Bauern und anderen Anlegern – eine Windkraftanlage mit 187 Metern Gesamthöhe errichtet werden.

Aus diesem Grunde war ich hier. Ich heiße Felix Fideler, Dr. Felix Fideler, bin im Unterland geboren, teilweise aber auf der Alb in Tigerfeld aufgewachsen und hier fast so heimisch geworden wie im Unterland, wo ich zur Schule ging. Die beiden ersten Silben im Namen Fideler spricht man lang, also mit langem »i« und langem »e«, die Betonung liegt dabei auf dem »i« der ersten Silbe, was manche verblüfft. Aber es ist so.

Ich bin Meteorologe mit Spezialisierung auf die Strömungsforschung des Windes und hätte eigentlich seit fünf Jahren im Ruhestand sein müssen. Aber wie überall, wo die Wirtschaft boomt, fehlen Fachkräfte. Seit sich die Anlagen zur Gewinnung der Windkraft, dank kräftiger Subventionen und dem Wechsel in der Politik, ausbreiten, sind Windspezialisten gesucht wie seltene Erden.

Man hatte mich trotz Altersgrenze gebeten, für bestimmte Standorte Windgutachten zu erstellen – so vergingen ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre. Zu dem neuen Auftrag hatte ich schon nein gesagt, denn ich wollte meinen Ruhestand noch einige Jahre bei guter Gesundheit genießen, und man weiß ja nie – mit siebzig.

»Sicher, es ist wohl schlimm, siebzig zu werden«, sagte ich vor einigen Jahren zu einem Freund, der die neuerworbene Sieben in seinem Lebensalter nur schwer ertrug, »aber viel schlimmer ist es, nicht siebzig zu werden.«

Doch dann hatte ich ahnungslos, fast beiläufig, ohne wirkliches Interesse die Unterlagen zu einem bestimmten Projekt geöffnet. Der Kollege, der es eigentlich hätte bearbeiten sollen, war krank geworden. »Windkraftanlage Tigerfeld«, las ich – ein elektrischer Bogen, von einer Starkstromleitung auf mich übergesprungen, hätte mich nicht mehr erschreckt als dieser Name.

Vier-, fünfmal war ich in den beiden letzten Jahrzehnten durch das Dorf meiner Kindheit gefahren. Wenn man so will: mit geschlossenen Augen, und nur, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Ich wollte den Flecken nicht mehr sehen und auch nicht an ihn denken oder an ihn erinnert werden.

Aber nun ergriff mich eine seltsame Faszination. Kindheits- und Jugenderinnerungen packten mich wie mit Krallen, es mag auch das Alter gewesen sein. Alles Neinsagen nützte nichts. Ich willigte ein.

Ein Windgutachten für ein bestimmtes abgegrenztes Gebiet, wie zum Beispiel für eine Windkraftanlage, ist für mich längst Routine. Ich mache meine Arbeit mit dem Computer und gelegentlich noch mit dem Anemometer, dem Windmessgerät, und werde hier nur wenige Worte darüber verlieren. Die entscheidenden Messungen waren letztlich alle bereits von Mitarbeitern gemacht und zusammengetragen worden. Ich hatte sie nur noch am Rechner mit dem Windatlas in Zusammenhang zu bringen, in Simulationsprogrammen auszuwerten und in eine Empfehlung oder Ablehnung münden zu lassen.

Ich hätte dazu nicht vor Ort sein müssen. Aber erstens ist es gut, wenn man die Messpunkte vor Augen hat bei einer solchen Auswertung. Zweitens wusste ich von der ersten Sekunde an, dass mich das Dorf samt meiner Kindheit, die ich zum Teil darin verbracht habe, buchstäblich mit Haut und Haaren auffressen würde.

Über den Nutzen einer Anlage für die betreffende Region oder für die Menschheit mache ich mir nur noch wenige Gedanken. Dennoch stört mich als Wissenschaftler, dass hierzulande Diskussionen kaum mehr Bedeutung haben: darüber, wie rasch die Energiewende sich wirtschaftlich und technisch umsetzen lässt; oder auch, inwieweit die Quantifizierbarkeit einer menschengemachten Erwärmung möglich ist; oder wie problematisch der Landschaftsverbrauch für Windkraftanlagen, Überlandleitungen und Pumpspeicherwerke bei einer Totalversorgung mit erneuerbaren Energien ist; wie prekär Energiegewinnung ist, die nicht auf zuverlässig berechenbaren Quellen beruht. So sehr die Atomwende nach Fukushima zu begrüßen ist, um das Restrisiko von Atomanlagen zu vermeiden, um Ressourcen zu schonen, auch um der Tyrannei der Anbieter von Rohstoffen zu entgehen. Aber geschah nicht alles viel zu hastig? Ohne nötige Prognosen und durchgängig kalkulierte Sicherheit der Verbraucher?

Dazu: Bedeutete die angesichts der Klimaerwärmung weltweite Aufwertung der Meteorologen selbst nicht auch eine Art Bestechung?

Natürlich musste eine der ersten Windkraftanlagen, die unter der neuen Zielsetzung hier oben errichtet werden sollte, die Gemüter bewegen. Ob ein so riesenhaftes Projekt in die jeweilige Landschaft passte? Für mich war der Beitrag zur Erstellung einer Windkraftanlage nur eine Frage meiner Wissenschaft, hier des Spezialgebiets Strömung der Winde, und nicht des Naturschutzes oder gar der Ästhetik. Ich bin für solche Themen nicht genügend qualifiziert, um als Wissenschaftler darüber Auskunft geben zu können.

Das Gesamtergebnis würde ich so rasch wie möglich veröffentlichen: ob die Kraft des Windes und seine Zuverlässigkeit für einen ergiebigen Betrieb an diesem Punkt der Erde ausreichend waren für ein Windrad dieser Größe oder nicht. Das Ergebnis würde sehr spät kommen. Der Vorgang hatte vor meinem Einstieg lange auf Halde gelegen.

Ich versichere, Lobeshymnen wie: Windkraftanlagen seien Kathedralen des Fortschritts, lassen mich kalt – was haben Kathedralen heute noch mit Fortschritt zu tun? Auch meine ich, dass die Frage eines Windrades keine religiöse Frage ist, wie man bei manchen bekennerhaft vorgetragenen Äußerungen den Eindruck hat. Persönliche Gedanken oder gar Gefühle sind der Wissenschaft abträglich.

Aber ich spürte, dass es hier in Tigerfeld für mich in seltsamer Weise anders war: Es war ein wunderliches Nebeneinander – eine Art Hassliebe, die dem Ort meiner Kindheit galt. Das Fazit aber war, dass ich den Tigerfeldern die Windkraftanlage in ihrer 187 Meter hohen Monstrosität gönnte, ihnen den Riesenspargel gewissermaßen zufügen wollte wie eine Strafe, wie die Waffe eines schweren Unwetters, das den wunderbar herben Reiz ihrer Landschaft unwiederbringlich zerstören würde. Gleichzeitig aber war ich im Innersten auch empört, ja wütend über diese Zerstörung.

Meine früheste Erinnerung an Tigerfeld setzt ein im Winter 1945 auf 1946. Ich war vier Jahre alt, der Krieg mit den Bomben war vorbei. Im ganzen Unterland gab es kaum ein Stück Brot.

Nein, ich bin kein Tigerfelder, ich habe es schon einmal betont. Aber ich hatte dort Verwandte, kinderlos: meine Tante und meinen Onkel, den Bruder meines Vaters. In den Hungerzeiten des Nachkriegs war der Bauernhof das Schlaraffenland: Weißbrot, Butter, Rauchfleisch, Würste, Schwarzer Brei, fette Suppen, sogar Butter und Gsälz auf dem Brot, Inbegriff des Paradieses.

Mein Onkel holte mich kurz nach Weihnachten zu Hause ab. Ich durfte mit der Bahn bis Kleinengstingen fahren, wahrscheinlich die erste bewusst erlebte Zugfahrt meines Lebens. Aber das Bähnlein verließ hier oberhalb der Zahnradbahn an der Honauer Steige unsere Richtung und bog ab Richtung Münsingen.

Wir mussten zu Fuß weiter. Der Schnee reichte mir bis über die Knie. Zuerst war ich begeistert: Bei uns im Unterland war noch keine Flocke gefallen. Aber nach einer halben Stunde hatte ich mich müde gestapft, und mein Onkel musste mich tragen. Er trug mich die ganze Strecke über Bernloch bis Oberstetten auf dem Arm, zwei Stunden lang im tiefen Schnee. Der Onkel, ein vierschrötiger kräftiger Mann mit Schenkeln wie ein Mastbaum, gelangte hier wohl ebenfalls an seine Grenzen. Es war Nacht geworden und so bitterkalt, dass ich trotz meiner Strickhandschuhe erbärmlich an den Fingern fror. Mehr als drei Stunden Weg lagen noch vor uns.

Ich erinnere mich immer noch wohlig an die dunkle Wirtsstube in Oberstetten, in die wir eintraten, die mollige Wärme, die Geborgenheit nach der Frostnacht draußen, an den kleinen Christbaum mit bunten Kugeln und Engelshaar, das wir zu Hause nicht hatten. In der plötzlichen Wärme der Stube fielen mir die Augen zu.

Am anderen Morgen erwachte ich in Tigerfeld im Bett. Die Oberstettener, voller Mitleid, hatten noch in der Nacht mit Hilfe der Polizei telefonisch einen Holzvergaserlastwagen beschafft, der uns nach Tigerfeld brachte – zum Ende des Jahres 1945!

Es gab im Ort immer noch das Gasthaus zur Krone, dessen goldenes Wirtshausschild ich als Kind bewundert hatte und das früher, wie damals fast jede Dorfwirtschaft, sein eigenes Bier braute. Ich besitze noch Bierkrüge mit der Krone darauf aus dieser Zeit.

Jahrzehntelang wurde erzählt, wie an einem Sonntagnachmittag, an dem die ganze restliche Familie des Kronenwirts bei der Hochzeit einer Verwandten war, der Wirt als Braumeister in seinem eigenen Braukessel ertrunken war. War der Tod im Bier ein schrecklicher oder ein schöner? Über diese Frage wurden im Ort Witze gemacht. Es wurde auch behauptet, dass der neue Kronenwirt das Bier aus dem Unglückskessel noch verkauft hat.

Jetzt saß ein Italiener auf der Krone.

Der Gastraum war rustikal wie in fast allen dörflichen Gasthäusern. Fachwerk war freigelegt worden und mit schwarzer Farbe gestrichen. Die Ausfachungen in der Trennwand zur Bar ersetzte Glas. Um den schönen gusseisernen Pfeiler in der Mitte, einziges Überbleibsel der alten Dorfwirtschaft, waren Reben aus Plastik mit Trauben geschlungen. An den Wänden sah man Bilder von Ischia, Palermo und vom Vesuv. An der Decke hingen kupferne Lampen. Auf einem Brett standen noch einige der alten Bierkrüge mit dem Emblem der früheren Brauerei.

Ich erinnerte mich noch an eine Reklametafel, die vor über einem halben Jahrhundert in der Nähe der Theke hing. Ein volles Glas Bier war abgebildet mit dem Namen einer Brauerei darauf.

Zu lesen war:

Am jüngsten Tage wird es klar

Wie ehrlich unser Kronenwirt war.

Der Name »Kronenwirt« war am dafür vorgesehenen freien Platz mit Tinte eingetragen.

Ein Witzbold hatte mit Kugelschreiber darunter geschrieben:

Im Gegenteil, man wird es wissen,

Wie uns der Kronenwirt beschissen.

Die Tafel blieb viele Jahre an ihrem Platz hängen.

Als einzige Gäste saßen am Nachbartisch zwei Frauen und zwei Männer mittleren Alters – offenbar keine Ehepaare – und unterhielten sich über Gymnastik, Abnehmen, einen aufgeblasenen Chef und Fußball.

Auf der Speisekarte gab es nur deutsche Kost, wie Sauerbraten, gemischten Braten, Jägerschnitzel oder Forelle blau. Italienische Gnocchi Gorgonzola oder Spaghetti frutti di mare wären mir lieber gewesen. Ich nahm das Jägerschnitzel und dachte an den abgedroschenen Witz, woher die bloß die vielen Jäger nehmen. Mein Onkel war Jäger gewesen.

Es gab in der Krone sogar vier Fremdenzimmer, drei waren frei, wie ich später erfuhr. Ich zog es vor, in Pfronstetten zu bleiben, und überlegte unsicher, ob ich mein Quartier nicht noch weiter entfernt am Traifelberg oder in Riedlingen aufschlagen sollte.

Ich war unruhig und beschimpfte mich selbst: Ich merkte schon beim ersten Bissen, dass ich mich, ohne eigentliche Absicht, so gesetzt hatte, dass ich die Türe ständig im Auge behielt. War ich nicht sogar sprungbereit, um davonzustürzen nach Pfronstetten, mein Gepäck zusammenzuraffen, um diese Gegend nie wieder zu betreten?

Andererseits: Hatte ich denn wirklich etwas zu verbergen? Waren nicht eher sie es, die Tigerfelder, die sich vor mir hätten verstecken müssen? Aber in keinem Dorf der Welt verstecken sich die Bewohner vor einem Einzelnen, der dazu noch von außen kommt.

Und schließlich war ich freiwillig hier!

Hatte auf dem Weg mich nicht die Landschaft umarmt, wie man ein Kind nach Jahren wieder in die Arme schließt?

»Sie sind nicht von hier?«, fragte der Wirt, ein sizilianischer Typ mit älblerischem Akzent.

»Nein«, sagte ich und fügte hinzu, weil mich der Teufel ritt: »Gewissermaßen.«

»Entweder du bist aus einem Ort oder du wohnst da oder du bist fremd – was gibt es noch?«

»Sie sind Sizilianer«, sagte ich, was ihn freute, dabei hätte ich genauso gut falsch liegen können, »und Ihre Heimat ist nun Tigerfeld, nicht?«

»Einmal Sizilianer, immer Sizilianer«, sagte er und lachte. »Mazzuoli, Andrea«, ergänzte er und streckte die Hand aus. »Mein Vater ist vor fast fünfzig Jahren aus Sizilien nach Deutschland gekommen; ich bin in Mannheim geboren und in Pforzheim aufgewachsen. Aber mein Vetter lebt in Sizilien. Er baut Orangen an, wunderbare Blutorangen. Wenn Sie einmal nach Sizilien –« Er unterbrach sich, weil aus der Küche das Zeichen gekommen war, dass mein Jägerschnitzel fertig war. »Mein Sohn kocht«, sagte er, ein Tablett mit zwei Gläsern Bier in der Hand und den Teller mit meinem Schnitzel auf dem Arm, »er kocht sehr gut. Die Tochter hilft sonntags mit, ist aber heute in Reutlingen. Meine Frau liegt im Krankenhaus, schon seit sieben Wochen.«

Sein Gesicht war düster geworden. Aber er fing sich schnell. Der gesprächige Mann freute sich sichtlich, dass er einen Gast hatte, der zuhörte, und blieb am Tisch stehen.

»Kindheit in Deutschland, du verstehen.« Nun lachte er wieder. »Manchmal strenge ich mich an, als Ausländer erkannt zu werden. Dabei bin ich seit meiner Geburt deutscher Staatsbürger. – Geschäfte?«, fragte er wieder mit schwäbisch-badisch und gewollt sizilianischem Akzent. Verbesserte sich aber schnell und mit unsicherem Blick: »Nein, heute ist ja Sonntag.«

Ich nickte. Ich nannte ihm meinen Namen, Dr. Fideler. Warum ich den Grund meiner Anwesenheit nicht nannte – es ist in dieser Geschichte so vieles unklar.

»Was heißt gewissermaßen von hier, Herr Doktor?«, beharrte Andrea Mazzuoli.

Er solle mich einfach Fideler nennen, sagte ich. Aber er beachtete meinen Einwand nicht.

Ich aß mein deutsches Essen. Warum hieß das eigentlich Jägerschnitzel? Kein Pilz auf der Gabel, in der ganzen Soße schwamm keiner – und ich dachte an Pizza vongole.

Herr Mazzuoli ließ nicht locker.

Ich bestellte ein zweites Bier.

»Steht Ihr Wagen drüben bei der Kirche, Herr Doktor?«

»Ich bin nicht von hier. Aber ich bin in Tigerfeld aufgewachsen«, sagte ich, »manchmal jedenfalls.«

Was, zum Teufel, ging diesen Mannheimer Sizilianer meine Herkunft an! Und warum, zur Hölle, gab ich ihm überhaupt Auskunft?

Am Nachbartisch wurde es laut – Autoreifen, Bundesliga, Abseits, Beschiss, Diät, Lidschatten, Handtaschen. Oder alles zusammen. Sonntag mit Einkehr.

Der Wirt schwieg.

Am Nachbartisch wurde es noch lauter.

»Nächsten Mittwoch, also noch in dieser Woche, findet hier die Versammlung statt wegen des Windrads, Herr Dr. Fideler, Sie kommen doch auch?«

Er wusste, wozu ich hier war. Wozu dann das anfängliche Versteckspiel?

»Eine Versammlung noch in dieser Woche?«

Ich war überrascht. Ich hatte nichts davon gewusst. Allerdings kümmerte ich mich wenig um solche Ereignisse, wenn ich nicht selbst als Experte dazu eingeladen war. Und dafür war es zu früh.

Sie war mir gleichgültig, diese Versammlung: Die eine Gruppe von Schreihälsen wird dafür sein, die andere dagegen – beide ohne wirkliche Sachkenntnis. Freilich, jeder Haufen hätte einen Experten dabei, und jeder Experte würde genau das sagen, was sein Haufen von ihm verlangte.

Meine Meinung? Ich war Windexperte, nur das. Meine Meinung hätte ich in diesem Fall erst noch genauer verifizieren müssen; bis Mittwoch war das nicht zu schaffen.

»Es wird hoch hergehen«, meinte der Wirt, als redete er von einer Fußballübertragung, »und Sie als Windexperte!«

Es war deutlich, dass er mein Urteil, zumindest aber meine Meinung hören wollte. Ja, es schien mir jetzt, als hätte er von Anfang an darauf losgesteuert.

»Ja, wenn Sie es schon wissen, Herr Mazzuoli: Ich bin Meteorologe, Spezialist für Windströmung, ganz richtig.«

Wirte müssen das denken, was der Gast denkt, das ist so und muss so sein, dachte ich. Der Wirt ist Wirt und muss seine Gäste bedienen. Aber ich war Windexperte und musste meine Wissenschaft bedienen.

»Sie kommen weit herum, Herr Dr. Fideler.«

»Ja«, sagte ich und nahm einen Schluck.

»Sie haben Zeit, Sie sind sicher bald im Ruhestand«, redete er weiter.

Traurig, aber man sieht mir mein Alter an.

Inzwischen hatte sich Herr Mazzuoli zu mir gesetzt.

»Ja«, sagte ich mit gleichmütiger Stimme, obwohl mir seine Fragerei auf die Nerven ging.

»Sie halten sich bedeckt?«

»Bedeckt ist nur der Himmel«, sprach ich als Meteorologe.

»Also?«

»Ein Windrad soll gebaut werden«, sagte ich langsam. »Ein sehr hohes Windrad.«

Ich schwieg. Das wusste er ja schon alles selbst.

»Und?«

»Nichts und«, sagte ich und nippte am Bier, »das bringt überall Unfrieden.«

Er rückte näher, seine Stimme wurde lauter. »Wir brauchen das Windrad.«

Wir redeten noch eine Zeit lang hin und her. Der Mann strampelte sich offensichtlich ab, um von mir ein positives Urteil zu bekommen. Aber ich bin Wissenschaftler, Naturwissenschaftler.

Der Nachbartisch hatte bezahlt, sie setzten ihren Streit im Auto fort. Am Fenster brummte eine dicke Schmeißfliege und stieß immer wieder gegen die Scheibe.

Der Wirt bot mir einen Schnaps an auf Kosten des Hauses. Ich lehnte ab: weil ich noch fahren müsse. Dabei war ich zu Fuß.

»Das Wichtigste bei einem Windrad ist der Wind, also?«, beharrte er und starrte mich an, unsicher und besserwisserisch zugleich.

»Das Wichtigste bei einem Windrad ist der Wind, ganz recht«, redete ich mit der Stimme eines Experten. Dann fügte ich hinzu: »Ich meine den Wind, der weht, nicht den, der gemacht wird.«

»Es sind Fachleute da«, sagte er eifrig, »sie werden reden. Beide Seiten bieten Experten auf. Sie wären doch der wichtigste, der Schiedsrichter.«

»Der Schiedsrichter ist nie der Wichtigste. Er ist nur ein Werkzeug. Es wird hoch hergehen, Sie haben es gesagt«, antwortete ich.

»Ja«, beeilte er sich zu sagen, »da wäre es doch gut, wenn –« Er unterbrach sich und sah mich an.

»Es ist immer gut, wenn –«, erwiderte ich sarkastisch und ging zur Türe.

»Ich verstehe nicht recht«, sagte er verwundert.

»Das alles ist höchst kompliziert, ganz recht.«

»Sie müssen kommen, gerade Sie müssen doch da sein am Mittwoch.« Er wiederholte sich. »Herr Dr. Fideler, bitte!« Herr Mazzuoli wurde jetzt sehr eifrig. »Wir haben Gästezimmer, bitte sehr, drei sind noch frei.« Er redete hastiger, immer sizilianischer in der Gestik und immer älblerischer in der Aussprache. »Sie können gerne eines der Zimmer haben.«

»Ich verstehe.« Ich nickte ihm zu. »Die Saison ist vorüber. Sie brauchen Gäste.«

»Es geht mir nicht darum, nicht ums Geld, ich bitte Sie,« Herr Mazzuoli zögerte,»Sie können das Zimmer umsonst haben.«

»Ich bin nicht bestechlich«, lächelte ich freundlich.

Was war da los?, überlegte ich, als ich die Krone verlassen hatte. Warum der Eifer des Herrn Mazzuoli? Ich sollte günstig aussagen für ihn. Ich war der Experte. Er wollte das Windrad.

Welches Interesse hatte der sizilianisch-badisch-schwäbische Kronenwirt an dem Windrad, das sich über dem Ganswinkel erheben sollte?

Das Windrad könnte doch dem Tourismus schaden, die Gegend verschandeln, die Ruhe stören – genügend Gründe für einen Wirt, gegen ein solches Unternehmen zu sein.

Direkt gefragt hatte er mich nicht. Aber wahrscheinlich setzte er einfach voraus, dass ich derselben Meinung war wie er: Jeder ist für den VfB Stuttgart, da muss man es nicht erst lange noch betonen. Ein Wirt ist gewohnt, seine Gäste in die allgemeine Meinung einzubeziehen.

Es war kalt geworden, als ich aus der Krone trat. Die Heizkraft der Sonne, die hie und da an den Rändern der jetzt gewaltigen Quellwolken immer noch grell aufschien, kam nicht mehr an gegen den böigen, kalten Nordwind. Die kommende Nacht würde sehr kalt werden; es würde aufklaren, eine kalte Sternennacht – es war Neumond – vielleicht, jetzt Ende September, sogar schon der erste Bodenfrost.

Aber das war Sache der Kollegen vom Wetterdienst und hatte mit Windrädern und Dorfwirten nichts zu tun.

Die Bundesstraße war jetzt am Sonntagnachmittag fast leer. Die meisten Autos kämen erst gegen Abend, aber noch bei Licht, wenn die Wanderer und Albausflügler wieder die Honauer Steige hinunterfahren würden, um am Abend nicht den Tatort zu versäumen.

Ein paar Kinder spielten auf dem weiträumigen Hofplatz der Familie Pocherd; einige Frauen standen an der Einmündung der Straße nach Aichstetten. Sie redeten und machten zu den Dorfinformationen, die sie hingebungsvoll aufsaugten, Kommentare und bildeten daraus ihre Vorurteile und Meinungen.

Auf mich achtete niemand.

Es war mir recht und auch wieder nicht. Denn irgendwann heute oder in den nächsten Tagen würde ja die erste Begegnung mit den Tigerfeldern stattfinden, vor der ich mich mit fast kindischem Herzklopfen fürchtete wie ein Student vor dem Examen. Ich gebe das zu.

Ich hatte keinen Grund, mich zu verstecken – aber ich hatte jeden Grund, mich zu fürchten.

Drüben auf der anderen Seite der Straße erhob sich hinter ihren noch vollständigen gekalkten Wehrmauern die Kirche des Heiligen Stephanus, des gesteinigten Märtyrers, dessen rechte Hand zwei Wegstunden weiter im Kloster Zwiefalten aufbewahrt wird. Die Kirche ist im Innern ein Kleinod mit einer kostbaren hochbarocken Kreuzigungsgruppe.

In dem engen Durchgangsportal zum winzigen Kirchhof stieß ich mit einem Mann zusammen. Er trug einen grünen Hut, sein Gesicht war mir beim ersten Anblick fremd. Es war auch schwer zu erkennen, weil im Augenblick die Sonne kräftig durch die Wolken brach und ich ihn gegen das Licht sah. War er jung? War er alt? Ein Junger würde mich nicht kennen. Es gab mir einen Ruck: Es war der alte Hochstecher, wenig älter als ich, der mir da unvermittelt entgegentrat.

Er blieb stehen und spuckte aus. »Hat man dir nicht gesagt, Felix Fideler, dass du dich in Tigerfeld nicht mehr blicken lassen sollst?«

Seine Stimme hatte sich nicht geändert. Ich erkannte sie sogleich wieder. Eine Stimme, hell und schneidend kalt. Eine Stimme, ich hatte es schon früher oft gedacht, von der man sich nicht vorstellen kann, dass sie irgendwann im Leben etwas Zärtliches geflüstert haben könnte. Dieser Eindruck wurde auch durch das breite Älblerisch nicht gemildert.

Es ist sinnlos, gegen ein Urteil der Öffentlichkeit anzukämpfen, das genügend Zeit hat, sich festzusetzen. Du kannst dagegen Sturm laufen, bis du aufgibst. Ich hatte bereits vor zwanzig Jahren aufgegeben. Nun waren diese zwanzig Jahre, vom alten Hochstecher aus gesehen, überhaupt nicht vergangen.

Er drängte sich rücksichtslos an mir vorbei und verschwand Richtung Parkplatz.

Ich war erschrocken, aber gleichzeitig erwachte in mir Trotz. Ich war das gewohnt. Wäre ich sonst nach Tigerfeld gegangen?

Dann las ich auf einem Grabstein plötzlich einen Namen, der mich traurig machte: Franz Graßner. Gestorben war er vor über einem Jahr. »Er suchte Dich woanders«, war darunter zu lesen.

Was hieß das? Wer war »Er«? Gott? Oder sollte »Er« Graßner bedeuten? Wer war dann mit »Dich« gemeint? Gott? Oder umgekehrt? Rätselhaft. Der Ort. Alles war vertraut und doch neu.

Veränderungen hatten längst vor den zwanzig Jahren eingesetzt, in denen ich nicht mehr durch den Ort gegangen war.

Die futuristischen Siloanlagen, von denen sich immer noch einige am Ortsrand erhoben, hatten heute ihre Funktion eingebüßt, das war deutlich zu erkennen; sie wurden von den flachen betonierten Fahrsilos ersetzt, die eher an überkommene, aber ins Gigantische vergrößerte Misten erinnerten.

In einigem Abstand vom Ortsrand, ich hatte es zuerst gar nicht wahrgenommen, erhoben sich breit und flach die nicht weniger futuristisch anmutenden Kuppelgebäude einer Biogasanlage. Maisfelder kurz vor ihrer Ernte hatte ich genügend gesehen. Mais statt Weizen – Brennstoff statt Brot. Sonst hatten Bauern ihre Ernte in den Fluss gekippt oder Benzin darüber gegossen und verbrannt, wenn sie nicht genug dafür bezahlt bekamen – jetzt wird die Ernte in den Automotoren verbrannt, die Bauern haben ihr subventioniertes Auskommen und die Getreidepreise steigen.

Ich ging mutig in einem weiten Bogen durch das Dorf, sollten sie mich doch sehen. Leute fremd grüßend, innerlich verkrampft, weil mich jeden Augenblick wieder einer anspucken konnte wie der alte Hochstecher.

Durch das Dorf schlendern: früher eine Unmöglichkeit. Man konnte nicht zwischen arbeitenden Menschen als Zuschauer herumspazieren. Man fiel unweigerlich auf: »Hast du nichts zu tun, du Faulenzer? Dem lieben Gott den Tag stehlen?«

Es wurde nicht gesagt, aber man wusste, was die Leute dachten.

Ich wanderte in den nächsten Tagen immer wieder durch das Dorf und verlor langsam die Scheu vor Blicken und – wie ich es von mir kannte – einigermaßen auch vor Worten. Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit. Den alten Hochstecher sah ich nicht mehr.

Das Wetter blieb trocken, wie diese Rückseitenwetterlagen mit ihrem hohen Luftdruck ja oft recht beständig sind, nur dass nach einigen Tagen ein Hochnebel, wie er hier auf über siebenhundert Metern eher selten ist, sich zäh hielt und auf eine hohe und dünne, feuchtere und wärmere Inversionsschicht schließen ließ.

Verfall sprang an vielen Stellen in die Augen: alte Ställe mit schiefen Türen, zerbröckelte Einfassungen; Gerümpel; Scheunen, in deren Dächern Ziegel fehlten; verwilderte Vorgärten. Ich bin als Wissenschaftler gewöhnt, jeder Veränderung die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Auch verkommene Wohnhäuser gab es, aber wenige: die Dächer eingesunken, die Fenster mit Läden zugeschlagen oder die Läden herabgefallen. Auf den verkrauteten Höfen zwischen Miste und Stall wuchsen noch immer die Büschel der Wegmalve, der Malva neglecta, deren grünliche Fruchtscheibchen wir als Kinder – in der Nachkriegszeit nicht mit Süßigkeiten verwöhnt – begeistert aßen.

Der Verfall machte keinesfalls den Charakter des Dorfes aus. Insgesamt wirkte es freundlich, ja, bei aller Herbheit fast heiter, wenn der Hochnebel manchmal dünner wurde und die weißliche Scheibe der Sonne als glasig helles Licht auf dem Dorf lag. Gärten, jetzt im Herbst voll Astern und Dahlien, sahen aus wie die Bauerngärten von früher.

Die neuen Häuser am Rand des Ortes griffen die Gestalt der alten nicht mehr auf. Sie orientierten sich an modernen Einfamilienhäusern wie aus dem Katalog mit städtisch gepflegtem Rasen. Das Dorf wurde an vielen Stellen zur Schlaf- und Freizeitstätte.

Dazwischen, oft in alten Gebäuden zwischen neuen, die moderne Landwirtschaft; flach gedeckte Ställe, Wellplastik, Beton. Einige Höfe waren deutlich als Anlagen von Teilzeitbauern zu erkennen. Insgesamt mochten es etwa ein Dutzend Anwesen sein, in denen noch Landwirtschaft betrieben wurde. Scheunen waren oft Speicher, Werkstatt oder Garage. In leeren Flächen moderne technische Anlagen, offene Hallen, Gestänge, Maschinen, deren Zweck ich nicht kannte. Im Dorfkern die ausladenden Gebäude und Standflächen eines Spediteurs.

Am Abend würden auf der B 312 die Fahrzeuge ihre Besitzer zurückbringen von den Arbeitsplätzen in Büros, Werkstätten und Fabriken; die Autos würden in ehemaligen Scheunen oder Ställen abgestellt. In der Dunkelheit sah der Ort fast aus wie das Bauerndorf vor fünfzig Jahren, aber in die Reihen der warm beleuchteten Fenster brach das kalte, unruhige Licht der Fernseher.

Fast immer wurde ich gegrüßt, meist auch von den Kindern, schwäbisch-älblerisch – ich war über jedes Wort glücklich, das ich hörte.

Die Generation unter dreißig kannte mich nicht oder vielleicht nur vom Hörensagen. Hier fühlte ich mich wohler. Ältere, die mich sofort erkannt hätten, sah ich wenige – man sieht daran, wie alt man geworden ist. Die Altersgenossen waren tot oder blieben in ihren Stuben.

Von irgendwoher wummerten die Bässe einer Stereoanlage. Sonst war von der Jugend wenig zu bemerken.

»Lohnt es sich, das anzuschauen, Tigerfeld?« Ein junger Mann, noch nicht dreißig, arbeitete an einer Kartoffelerntemaschine.

»Sieht doch sehr schön aus, vieles gerichtet.«

Ich merkte erst jetzt, dass ich vor einem besonders heruntergekommenen ehemaligen Viehstall stehen geblieben war.

»Ja, aber das kostet auch, das kannst du dir kaum vorstellen«, sagte er.

Ich überlegte. Gewisse Ähnlichkeiten gibt es bei vielen Tigerfelder Familien. Dass er mich mit du angeredet hatte, sagte nichts.

»Es kommt doch aber nun bald der große Geldregen nach Tigerfeld«, erwiderte ich.

Ich wunderte mich. Die Bauern hier oben sind wortkarg und reden nicht auf der Straße mit jedem Fremden, auch ein junger nicht.

Er grinste verlegen und wechselte zum Sie. »Ja, es heißt, Sie selbst könnten es zu einem guten Schluss bringen, Herr Dr. Fideler.«

Er kannte mich! Zumindest wusste er, weshalb ich hier war.

»Und was ist ein guter Schluss?«

»Das wissen Sie besser als unsereiner.«

»Und für Sie, was ist für Sie ein guter Schluss?«

Die Sonne ging auf in seinem Gesicht. Darauf hatte er gehofft, dass er mir das sagen durfte.

»Das Windrad muss kommen. Unbedingt.« Er sagte es hastig, mit rotem Gesicht.

»So, muss es? Und warum?«

»Sie müssen uns helfen. Sie sind doch der Metreo –«, er stockte, »der Windmensch. Sie sind doch Herr Dr. Fideler?«

»Meteorologe, zwei e, drei o, ein e«, belehrte ich ihn. Ich kann das manchmal nicht lassen.

»Sie sind doch da wegen dem Windrad«, sagte er eifrig.

»Was soll ich es abstreiten?« Ich lächelte.

Er musste die Vorgeschichte um meine Person kennen. Wahrscheinlich seit er denken konnte.

»Und du? Deine Eltern kenne ich sicher.« Ich wechselte zum Du, weil ich es im Ort seit jeher so gewohnt war.

»Ich heiße Jörg Fuchslocher.«

Fuchslocher. Ich kannte ihn und seine Familie. Sein Großvater war der alte Fuchslocher, Dominikus Fuchslocher; er war in meiner Kindheit der Schmied in Tigerfeld gewesen. Er beschlug die Rösser, wie man hier oben sagt. Auch sonst schmiedete er alles, was man schmieden kann, an den Leiterwägen, an den Bindemähern, an den Dreschmaschinen, am Gartentörle, an den Aufhängungen der Stallketten der Kühe, er zog Eisenreifen auf Wagenräder. Er reparierte auch Autos und Traktoren. Ein überaus geschickter Handwerker, der es in jedem entsprechenden Betrieb in der Stadt als Werkmeister weit gebracht hätte.

Sein Sohn Hermann hatte von ihm die Werkstatt übernommen und war sehr erfolgreich geworden.

Aber als ich etwa fünfzehn war, geschah im Winter etwas Furchtbares. Es wurde noch Jahre davon geredet. Am Traktor des Schulzen Mattheis gab die Bremse nach, was im flachen Tigerfeld an sich nicht zu einem so schlimmen Unglück hätte führen müssen.

Aber der Mattheis Schulz hatte den Traktor im Schneidergarten abgestellt, einer der steilsten Stellen im Tigerfelder Esch, um dort Apfelbäume zu schneiden oder zu fällen und zu Kleinholz zu machen. Seinen dreijährigen Sohn Martinle hatte er mitgenommen, warm eingepackt mit Schal und dicker Wollmütze, die Mutter lag mit Fieber im Bett. Schnee war noch keiner gefallen.

Martinle saß im gelben Gras und spielte Klötzchen mit Baumsplittern. Da löste sich plötzlich die Bremse am Traktor, und das Ungeheuer fing an sich zu regen, die gewaltigen Räder rollten auf das Kind zu, das die Zurufe des Vaters – vielleicht wegen der dicken Mütze – nicht hörte und weiterspielte. Mattheis stand auf seiner Leiter und musste als Vater schreiend mit ansehen, wie sein kleiner Sohn überrollt wurde. Das Kind war tot.

Die Suche nach dem Schuldigen wurde von den Behörden nach wenigen Wochen eingestellt; niemandem war ein Versagen nachzuweisen: dem Mattheis nicht und dem Schmied Hermann Fuchslocher nicht. Der aber hatte den Traktor erst wenige Wochen zuvor in der Werkstatt gewartet. Ein Fall äußerster Tragik, wurde amtlicherseits festgestellt, was ich auch heute nur unterstreichen kann. Der Mattheis freilich hätte einen Keil unterlegen müssen, aber wer legt schon an einem zwar steilen, aber doch winzigen Hang einen Keil unter? Und wirf das einem Vater vor, der gerade sein Kind verloren hat!

Aber der Dorfschmied Hermann Fuchslocher, der Vater von Jörg Fuchslocher, wurde nun im Ort von allen gemieden. Sie brauchten ihn natürlich weiter für ihre Maschinen und Pferde, aber die wenigsten redeten mit ihm mehr, als zur Beschreibung eines Schadens und zur Bezahlung der Arbeit nötig war.

Auch der Sohn Jörg hatte es schwer. In der Schule wurde er hin- und hergestoßen, ich hatte davon gehört. Jetzt stand er vor mir – eigentlich ein frischer Bursche, wenn auch schüchtern, und er brauchte meine Hilfe. Fühlte er sich darüber hinaus gerade mit mir verbunden, da er meine Geschichte kannte?

»Jörg«, sagte ich und war mehr ergriffen, als ich gedacht hätte.

Jörg war ein Opfer: Das Unglück war lange vor seiner Geburt geschehen.

»Jörg«, wiederholte ich, »woher weißt du, wer ich bin?«

»Alle sprechen darüber.« Er machte eine lange Pause. »Sie müssen uns helfen.«

»Lebt dein Vater noch?«

»Er ist letztes Jahr gestorben und meine Mutter vor vier Jahren. Ich will die Werkstatt weiterführen: Landtechnik, das ist die große Zukunft. Letztlich haben mein Vater und mein Großvater schon damals nichts anderes gemacht, wenn sie nicht gerade Pferde beschlagen haben. Und mein Großvater Dominikus Fuchslocher war schon zu seiner Zeit ein besserer Handwerker als mancher; und ich kann schmieden und schlossern, repariere Autos und Traktoren, auch Erntemaschinen, und habe Maschinenschlosser gelernt. Ich nehme es mit jedem Mechaniker und Mechatroniker auf zwischen Münsingen und Gammertingen und zwischen Reutlingen und Riedlingen.« Er redete eifrig und verschluckte sich ein paar Mal.

»Und jetzt brauchst du Geld für eine neue Schmiede?«