22,99 €

Mehr erfahren.

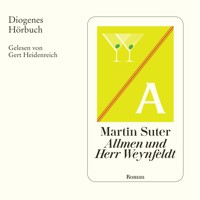

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Allmen

- Sprache: Deutsch

In einer Bar begegnet Allmen einem kultivierten Herrn seines Alters – Adrian Weynfeldt. Der Name ist dem Kunstdetektiv selbstverständlich ein Begriff. Es ist der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft. Als Weynfeldt kurz darauf bemerkt, dass ein Bild in seiner Sammlung fehlt, schaltet er Allmen ein. Weynfeldts bunter Freundeskreis gibt sich zugeknöpft. Nur die Kunstbuchhändlerin will reden. Doch bald schon kann sie das nicht mehr. Allmen steht vor seinem ersten Mordfall.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 174

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Martin Suter

Allmen und Herr Weynfeldt

roman

Diogenes

Für Margrith und Toni

Erster Teil

1

Sie waren schon fast beim Viennois unten, als er Herrn Arnold bat zu wenden. Dieser machte wortlos einen gekonnten U-Turn mit dem langen 1978er Cadillac Fleetwood und fuhr in der ruhigen Art des Herrenchauffeurs zurück zur Villa Schwarzacker.

Ein grauer Tag, nicht regnerisch, aber trüb, war still in einen düsteren Abend geglitten. Allmen hatte nach einem späten Frühstück ein wenig Schubert gespielt und, als ihm das zu traurig geworden war, sich zu einer kleinen Siesta hingelegt. Als er erwachte, war es schon dunkel gewesen, und es hatte nach frijoles geduftet, schwarzen Bohnen, der täglichen Hauptmahlzeit, die die einfachen Leute in Guatemala zu den Maistortillas essen.

Wenn Carlos und María ihm dieses Gericht zum Abendessen auftischten, wollten sie dem patrón sagen, dass die Haushaltskasse leer war.

Allmen hatte dieses Dinner verzehrt, ohne sich etwas anmerken zu lassen, und dann Carlos gebeten, Herrn Arnold zu bestellen. Mit kaum verhohlener Missbilligung hatte der gehorcht.

Schon beim Verlassen des Gartenhauses hatte Allmen etwas gestört. Eine Weile hatte er geschwankt zwischen Regenmantel mit Hut oder nur Schirm und sich dann für Letzteres entschieden. Er trug, weil er das Grau dieses Tages mit einem Farbtupfer kontrastieren wollte, einen imperialblauen Dreiteiler seines englischen Schneiders und bewusst nicht den anthrazitfarbenen, den ihm Carlos bereitgelegt hatte. Dazu eine honiggelbe Seiden-Crêpe-Krawatte mit feinem chinesischem Muster.

Sie hatten die Villen hinter sich gelassen, die Straßen waren schon von Mehrfamilienhäusern mit Wohnungen der gehobenen Klasse gesäumt, dazwischen die ersten Bürohäuser, und Allmen wusste noch immer nicht, warum er sich nicht wohlfühlte.

Erst als der See bereits zu erahnen war, entschloss er sich, einen der Spiegel herunterzuklappen, die für beide Passagiere der Limousine in die Fonddecke eingelassen waren. Er betrachtete sich.

Es war die Krawatte. Sie passte zu nichts. Nicht zum Anzug, nicht zum Wetter, nicht zum Gesicht und nicht zu seiner Stimmung.

Carlos hatte nicht überrascht ausgesehen, seinen patrón so bald wiederzusehen. Ihn konnte nichts überraschen. Und falls doch, ließ er es sich nie anmerken.

»Krawatte«, hatte Allmen nur bemerkt, und Carlos ging an den großen Kleiderschrank im kleinen Schlafzimmer, kam mit einer Auswahl Krawatten über dem Arm zurück und wartete, bis Allmen die honiggelbe entfernt hatte.

»Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, Don John.«

»Bitte.«

»Zum Anthrazitfarbenen hätte sie gepasst.«

Allmen hatte sich für diese Kritik revanchiert, indem er die von Carlos angebotene kastanienbraune verschmähte, einer mohnroten den Vorzug gab und sich schließlich für eine ziegelrote mit kleinsten Goldeinschüssen entschied.

»Gute Wahl, Don John«, hatte Carlos gesagt. Allmen hatte den ironischen Unterton überhört.

Jetzt, gut zwanzig Minuten später, hielt Herr Arnold vor dem Viennois. Durch die hell erleuchteten Fenster war zu sehen, dass viel Betrieb herrschte, mehr als sonst um diese Zeit.

Allmen schlenderte zur Eingangstür. Dort hing ein Schild: Geschlossene Gesellschaft.

Eine geschlossene Gesellschaft im Viennois? Das hatte Allmen noch nie erlebt.

Er betrat das Café. Am Eingang stand ein kurz geschorener junger Mann im schwarzen Anzug. Er grüßte ihn freundlich, musterte ihn, sah auf eine Liste, die er in der Linken hielt, und fragte: »Name?«

»Allmen.«

Der Mann suchte mit seinem Kugelschreiber im Anfang der Liste. »Allmen, Allmen.«

»Dann schauen Sie unter V, von Allmen.«

Der Mann blätterte auf die zweite Seite und suchte im unteren Drittel. »Haben Sie eine Einladung?«, fragte er, jetzt etwas misstrauisch.

Gerade als Allmen antworten wollte: Ich benötige keine Einladung, ich bin hier Stammgast, kam ihm Gianfranco zu Hilfe. »Ihr Tisch ist leider belegt, Signor Conte, aber ich finde selbstverständlich ein anderes Plätzchen für Sie.«

Allmen wollte am Türsteher vorbeigehen, ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen. Aber der hielt ihn am Oberarm zurück. Und zwar mit einem Griff, der Allmen davon abhielt, Widerstand zu leisten.

»Um was für einen Anlass handelt es sich denn, Gianfranco?«

»Um eine Einladung von Spotlight, der Boutiquenkette.«

»Ach so«, antwortete Allmen, »ich befinde mich an einem Event. Dann gehe ich besser wieder. Ich besuche keine Events.«

Gianfranco begleitete ihn die paar Schritte zum Ausgang. Beim Abschied raunte er ihm zu: »Bella cravatta, Signor Conte.«

2

Die Stadt war still, als hätte die Düsternis ihre Bewohner nach Hause getrieben. Gelegentlich fuhr ein Auto über die Brücke. In den Trams saßen wenige Fahrgäste in großen Abständen.

Am Brückenkopf wandte sich Allmen nach rechts und folgte dem schwarzen Fluss. Zwei Schwäne schliefen am Ufer, den Kopf unter den Flügel gesteckt wie unter eine Daunendecke.

Eine Frau mit einem kleinen Hund kam ihm entgegen. Sie blieb stehen, hob das Tierchen auf und wartete. Als Allmen auf gleicher Höhe war, sagte er: »Guten Abend.« Sie erwiderte nichts, aber der Zwergpinscher kläffte kurz auf.

Aus dem La Rivière drang leise Musik. Eine weiche Frauenstimme sang The Man I Love, begleitet von einem Piano und einem Bass.

Die Bar lag außerhalb von Allmens Revier. Er besuchte sie nur selten, dabei war sie ein angenehmer Ort. Eine sehr amerikanische Cocktailbar mit der richtigen Mischung aus Licht und Schatten und unaufdringlichen Barmen in eierschalenfarbenen Dinnerjackets.

Als Allmen sie betrat, dachte er: Vielleicht sollte ich mein Revier ums La Rivière erweitern. So warm und freundlich umfing ihn die Atmosphäre des Raumes.

Er legte seinen Mantel ab und setzte sich auf einen der mit rotem Leder gepolsterten Barhocker, bestellte eine Margarita und lauschte den letzten Klängen von The Man I Love.

Die Sängerin trug ein schwarzes Cocktailkleid und lächelte ihm kurz zu, als könnte auch er damit gemeint sein.

An einem Nischentisch zwischen zwei Fenstern saß ein Paar, ineinander vertieft. In einer kleinen Sitzgruppe diskutierten zwei Männer, jeder mit einem Tablet vor sich.

Dort, wo der lange Tresen bei der Wand endete, saß auf dem letzten Hocker ein Mann allein. Er trug einen Anzug, der auch im Sitzen saß, hatte ein Martiniglas vor sich und war einfach da, ohne zu lesen oder in ein Handy zu starren. War da, in Gedanken, die manchmal ernst und manchmal heiter zu sein schienen.

Allmen nippte an seiner Margarita. Sie war gut. Sparsam im Cointreau, ausgewogen im Tequila-Limetten-Verhältnis und mit nicht zu viel Salz am Glasrand.

Als er die zweite bestellte, fragte er den Barman: »Was trinkt die Band?«

»Die Sängerin Champagner, Piano und Bass Jack Daniels.«

»Bitte«, sagte Allmen, mit einer diskreten Geste in die Richtung der Band.

Als er die Drinks gebracht hatte und mit Allmens Margarita zurückkam, fragte der Barman: »Ob sie einen Wunsch haben, lassen sie fragen.«

Allmen nickte: »Slow Dance.«

Er sah, wie der Barman zur Sängerin ging und ihr seinen Wunsch mitteilte. Sie lächelte Allmen zu, sagte etwas zu den beiden Musikern und begann:

»Alright, you win

You’ll get one song

One song, my friend

And when the music stops

We say goodbye

And then I’ll be moving on with my life

Don’t stay too close to me

Keep your hands

Where they’re supposed to be

It’s just a slow dance

Not a romance

You know you’ve got no chance

It’s just a slow dance …«

Auch bei diesem Song sandte sie Allmen das Lächeln, das bedeutete, damit könnte auch er gemeint sein.

Der Mann am Ende des Tresens hatte die Szene beobachtet und nickte Allmen mit einem bedauernden Schmunzeln kurz zu. Dann fischte er die Olive mit dem Zahnstocher aus dem unberührten Drink und aß sie.

Allmen kam er bekannt vor. Nicht wie jemand aus den People-Nachrichten, dazu war er zu »vornehm«. Ein Eigenschaftswort aus dem Wortschatz seines bäurischen Vaters. Deswegen hatte es Allmen aus seinem Vokabular verbannt. »Vornehm« sagen nur die, die es selbst nicht sind.

Der Mann besaß etwas anderes: Klasse. Etwas, das die Leute auf den People-Seiten selten haben.

Er bestellte noch etwas. Der Barman machte sich an einem Drink zu schaffen, schüttelte ihn, öffnete den Ausguss des Shakers, füllte dessen Inhalt in ein beschlagenes Martiniglas, tauchte eine Olive mit einem Zahnstocher in den Drink und brachte ihn zum Gast. Das andere nahm er ihm weg. Er hatte es nicht angerührt. Einzig die Olive hatte er gegessen.

Allmen war beeindruckt. Nur die Olive. Das musste er sich merken.

Er nippte an seiner Margarita. Die Band legte ihre Musikpause ein und prostete Allmen zu. Er hob das Glas und lächelte.

Vielleicht würde er nach der Pause noch eine Runde spendieren.

Bei diesem Gedanken fiel ihm ein: Er befand sich gerade in einer seiner überinvestierten Phasen. Es war möglich, sogar wahrscheinlich, dass er gerade kein Bargeld auf sich trug. Auch kein Kleingeld. Genau wusste er das nicht, er schaute nie nach. Geld steckte er bewusst nur an Rückzahltagen ein, Tagen, an denen er zu Barem gekommen war und damit bei allen seinen Gläubigern großzügig seine grundsätzliche Kreditwürdigkeit bewies.

Dies war ein wichtiger Grund, weshalb er darauf achtete, sich an den anderen Tagen, also den meisten, nur innerhalb seines Reviers zu bewegen. Wo ihn Kellner, Maîtres d’Hotel, Barmen und so weiter kannten und er anschreiben lassen konnte. Oder, wie er es nannte, »spätern«.

Das hier war kein solcher Ort. Da genügte sein diskretes Handzeichen nicht, diese winzige Drehung mit dem waagrechten linken Zeigefinger, das »später« bedeutete. Hier erwartete man Cash. Oder Kreditkarten, etwas, das Allmen überhaupt nie besitzen würde, weil er es als etwas Ordinäres verachtete.

Es blieb Allmen nichts anderes übrig, als seine Kreditwürdigkeit zu improvisieren.

Bei wem, war keine Frage: beim Gast mit der Olive. Der sah aus wie einer von seinesgleichen.

Allmen ergriff seine halb volle Margarita und ging an den paar leeren Hockern vorbei zum letzten Platz.

»›Allein sitzen sollte verboten sein‹, sagte meine schottische Nanny immer. Erlauben Sie?«

Der Mann zuckte die Schultern.

Allmen setzte sich auf den Hocker und streckte dem Fremden sein Glas entgegen. Dieser hob seinen Martini, und sie stießen an.

»Allmen«, sagte der eine.

»Weynfeldt«, antwortete der andere.

Beide führten die Gläser an die Lippen. Allmen trank einen Schluck. Weynfeldt tat nur so.

»Dieser Drink beamt mich immer direkt nach Antigua, Guatemala. Waren Sie da auch schon mal?«

Weynfeldt nickte.

»Die letzte noch vollständig erhaltene Stadt der spanischen Konquistadoren. Mir gefällt, dass gleich hinter den Stadttoren die Natur beginnt. Wie früher bei uns.«

Weynfeldt nickte wieder, lächelte und schwieg.

Aha, dachte Allmen, ein Schweiger. Er war es gewohnt, neue Begegnungen rasch einzuschätzen und sich ihnen und ihrer Art anzupassen, und schwieg auch, nippte an seiner Margarita, schloss die Augen und ließ sich nach Antigua beamen.

Er hatte Herrn Weynfeldt richtig eingeschätzt: Der Mann war zu höflich, um nicht zu wissen, dass es nun an ihm war, das Schweigen zu beenden. »Ich wohnte dort gern im Panza Verde. Sehr hübsch.«

»Und das Essen: hervorragend«, ergänzte Allmen. »Ich bleibe allerdings der Posada Don Rodrigo treu. Wissen Sie, weshalb?«

Herr Weynfeldt schüttelte den Kopf.

»Wegen der Bar. Vielmehr: wegen des Barman, Esteban. Und natürlich seiner Margaritas. Salud.« Er hob das Glas und leerte es.

Herr Weynfeldt hob seines auch. Allmen sah aus den Augenwinkeln, dass er nur die Lippen netzte.

»Mich störten da die Papageien«, sagte nun Weynfeldt.

»Die beiden Aras im Patio? Zu lärmig?«

»Nein, sie taten mir leid. Über einen Meter Spannweite, und dann müssen sie angekettet auf einem Trapez sitzen als Innendekoration.«

»Sind Sie Vogelfreund?«

»Sie nicht?«

»Wo ich lebe, gibt es viele Vögel.«

»Sie wohnen auf dem Land?«

Allmen deutete in die Richtung des Villenhügels. »Nein, dort oben. Aber das Anwesen hat viel Umschwung. Ihres auch?«

Weynfeldt schüttelte den Kopf. »Stadtwohnung.«

Er ergriff mit spitzen Fingern den Zahnstocher der Olive und aß sie.

Allmen winkte den Barman herbei.

»Dasselbe?«, fragte der.

»Nicht für mich.« Er sah Weynfeldt an.

Dieser schüttelte den Kopf.

»Dann die Rechnung, bitte.«

Allmen erwartete nun einen kleinen galanten Streit um das Privileg, bezahlen zu dürfen, den er ohne übertriebene Gegenwehr zu verlieren gedachte.

Aber Herr Weynfeldt akzeptierte die Geste mit einem beiläufigen Dankeschön.

Allmen war gezwungen, seine Nummer mit der vergeblichen Suche nach Bargeld zu spielen. Er beherrschte sie mittlerweile virtuos: die Zielsicherheit, mit der er in die linke Brusttasche griff, die Nonchalance, mit der er die leere Hand herauszog und die Linke in der rechten Brusttasche versenkte. Die winzige Irritation, als auch diese leer wieder zum Vorschein kam. Nichts übertrieben, alles klein, ohne sich von der Konversation ablenken zu lassen.

Als die Suche in den Hosentaschen ebenfalls erfolglos war, schüttelte er lächelnd ganz leicht den Kopf und murmelte: »Carlos, Carlos.«

»Bitte?«, sagte Herr Weynfeldt.

»Ach, nichts, so heißt mein Diener. Ein Fehler, der ihm manchmal beim Garderobe-Handling unterläuft – Tascheninhalt-Panne. Kennen Sie bestimmt.«

Herr Weynfeldt ging nicht darauf ein.

Der Barman brachte die Rechnung. »Ich fürchte, Sie müssen mir eine Faktura machen, bin dummerweise bargeldlos aus dem Haus.«

»Wir akzeptieren alle Kreditkarten.«

»Aber ich nicht«, antwortete Allmen, »ich besitze keine und werde es auch weiterhin so halten.« Und zu Herrn Weynfeldt: »Hassen Sie diese Plastikdinger auch so?«

»Ja, aber sie sind leider praktisch. Darf ich aushelfen?«

Ohne eine Antwort abzuwarten, nahm er die Rechnung, warf einen Blick darauf, griff in die Brusttasche und bezahlte – bar.

Allmen beging nicht den Anfängerfehler, sich überschwänglich zu bedanken. Er akzeptierte die Geste mit der Selbstverständlichkeit des Reichen unter Reichen.

3

María und Carlos waren in der kleinen Dachstube, die ihnen als Wohnzimmer diente. Sie saß in einem der beiden Sessel und lackierte sich die Nägel.

Carlos liebte den Geruch. Er hielt zwar rot lackierte Nägel für eine chacha, wie daheim die Hausmädchen hießen, für sehr unpassend. Aber das war seine Meinung als Diener. Als Liebhaber war er ganz verrückt danach.

Er saß an seinem kleinen Arbeitstisch vor dem Computer und googelte den Mann, von dem ihm Don John erzählt hatte. Er hieß Adrian Weynfeldt und war der einzige Nachkomme einer alten Handelsdynastie.

»Er hat also Geld«, hielt María fest in ihrer direkten Art. »Ich meine: wirklich. Er tut nicht nur so.« Und spitz fügte sie hinzu: »Wie gewisse andere Leute.«

»Das weiß man nicht immer so genau. Das Handelshaus gehört jedenfalls nicht mehr ihm. Und er muss auch arbeiten. In einem Auktionshaus.«

María schob eine Hand unter die Nagellampe. »Vielleicht arbeitet er gegen die Langeweile.«

»Wäre es dir langweilig, wenn du reich wärst?«

María musste nicht lange überlegen. »Nein. Aber dir.«

Carlos googelte weiter. »Aussehen tut er schon wie reich. Aber das tun ja viele.«

»Zeig. Ich habe das Auge dafür, ob einer reich ist oder nur so tut.«

Carlos drehte den Bildschirm zu María. Sie warf einen Blick darauf und sagte bestimmt: »Der ist.«

»Woran siehst du das?«

María überlegte. »Weiß nicht. Ich sehe es einfach.« Sie lachte. »Bei dir habe ich jedenfalls sofort gesehen, dass du es nicht bist.«

»War. Inzwischen bin ich es ein kleines bisschen.«

»Das sieht man auch.«

Als Carlos ein wenig stolz nickte, fügte sie hinzu: »Dass du es nur ein kleines bisschen bist.«

Die Lampe piepste, und María begann, mit der fertigen Hand die unfertige zu bearbeiten.

4

Nach der Begegnung mit dem eleganten Fremden war Adrian Weynfeldt in melancholischer Stimmung die paar hundert Meter nach Hause spaziert. Es herrschte kaum Verkehr, und die Straßenlampen umgab ein trübseliger Hof. Vor dem Hintereingang der Bank zog er pro forma sein Badge hervor, aber die Tür öffnete ihre Verriegelung mit einem leisen Surren. Es war vor Mitternacht, der Mann von der Security saß noch vor den Bildschirmen und hatte ihn erkannt und den Öffner gedrückt.

Weynfeldt trat ein und hob die Hand dankend in Richtung Überwachungskamera. In einem der Salons setzte er sich auf das olivgrüne Lederpolster eines original Moser-Sessels, in der Hand ein Mineralwasser mit Eis und etwas vom frischen Zitronensaft, den Frau Hauser ihm jeweils presste und in Porzellankännchen im Kühlschrank hinterließ. Offen gestanden – und offene Geständnisse pflegte er nicht oft abzulegen, auch nicht vor sich selbst – fühlte er sich in letzter Zeit ein wenig … nun, nicht gerade einsam, aber ein wenig … nur mit sich.

Das war er zwar immer gewesen, außer in der Zeit mit Lorena. Aber seit zwei Jahren war er es wieder. Seit sie sich getrennt hatten. »Getrennt« war zwar nicht der richtige Ausdruck. Sie nannten es »Abstand nehmen«. Es war »eine neue Form des Zusammenlebens«, wie Lorena es nannte. Aber die ungeschminkte Wahrheit war: Sie lebten getrennt. »Sind aber Freunde geblieben«, wie man sagt.

Weynfeldt sah sich im Zimmer um. Die Designermöbel aus den Dreißiger- bis Sechzigerjahren, die Bildersammlung mit den Werken großer Expressionisten, Kubisten und Futuristen – die Einrichtung der riesigen Wohnung war ausschließlich von ihm geprägt. Etwas, das Lorena ihm vorzuwerfen begonnen hatte, als es in ihrer Beziehung etwas zu holpern begann.

Sie hatte natürlich recht, musste er zugeben, aber es gab auch einen Grund dafür: Das Zimmer, das er, schweren Herzens, für sie hatte räumen lassen, als sie zusammengezogen waren, wurde von ihr auf eine Weise eingerichtet, die er nur als groben Stilbruch bezeichnen konnte. Was er nur insgeheim tat. Er wusste aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlte, wenn jemand etwas, das einem lieb war, als Stilbruch bezeichnete. Nicht wenige aus seinem Bekanntenkreis hatten dies in Bezug auf Lorena getan.

Er schenkte sich Soda und Zitrone nach, fischte mit der silbernen Zange zwei Eiswürfel aus dem Kübel und ließ sie ins Glas fallen.

Vielleicht, dachte er, hätte er mit dem Mann im La Rivière Adressen tauschen sollen. Wie er das als junger Mann auf Reisen manchmal mit Zufallsbekanntschaften getan hatte. Er schien amüsant und kultiviert zu sein. Und abgesehen vom alten Remo Kalt, den er als Treuhänder von seinen Eltern übernommen hatte, wäre er der Einzige in seinem Freundeskreis mit einem anständigen Schneider.

Er trank einen Schluck, stellte das Glas zurück auf den niedrigen Beistelltisch, ging zur Hausbar und kam mit einer Flasche Wodka zurück. Mit einem kleinen Schuss davon verschaffte er seinem Drink ein wenig diskrete Wirkung.

Wird man so zum einsamen Trinker?

Weynfeldt angelte sich einen der Notizblöcke, die auf dem gelben Bauhaus-Sideboard lagen und die Logos von Hotels aus aller Welt trugen. Er erwischte einen aus der Villa d’Este am Comersee.

Véronique: Kontaktadresse von Allmen besorgen, notierte er für seine Assistentin.

5

Wenn Carlos die Bürste mit weit ausholenden Schwüngen über die Schuhe sausen lässt, bedeutet das die letzte Hochglanzpolitur. Allmen genoss diese Phase des Schuhputzens wie das Finale eines Strauss-Walzers. Er wartete auf den Schlussakkord und bereitete sich darauf vor, sofort auf das kurze Antippen der Ledersohlenspitze reagieren zu können und den Wechsel auszuführen: den bearbeiteten Schuh auf den Teppich zu senken und gleichzeitig den wartenden anzuheben und auf die schmale Fußstütze des Schuhputzkastens zu setzen.

Das Schuhputzritual liebten beide. Allmen, der auf seinem Lieblingspolstersessel thronte, und Carlos, der vor ihm kauerte. Die Rollen schienen unmissverständlich verteilt: oben der Schuhträger und unten der Schuhputzer. Aber es war umgekehrt: Der vermeintlich Unterwürfige befahl, der vermeintliche Herr gehorchte. Vielleicht führten Allmen und Carlos bei diesem Ritual genau deshalb die offensten Gespräche.

So auch diesmal: »Dieser Señor Weynfeldt«, begann Carlos. Allmen war einen Moment versucht, das Buch, das aufgeschlagen mit dem Umschlag nach oben auf seinem rechten Oberschenkel lag, zu ergreifen. Es war seine Zuflucht für Momente, in denen Carlos ein Thema anschnitt, das ihm nicht behagte. Aber Weynfeldt war kein solches, und so fragte Allmen: »Was ist mit ihm?«

»Er ist offenbar sehr, sehr reich.«

Carlos stand auf, griff in die Bauchtasche seiner Schürze, die er zum Schuhputzen trug, nahm ein Papier heraus und entfaltete es. Ein nicht sehr vorteilhaftes Bild von Adrian Weynfeldt neben einer Staffelei. Darauf das Bild einer nackten Frau, die vor einem Kaminfeuer kniete. Die Bildlegende lautete: Auktion bei Murphy’s. Femme nue devant une salamandre von Félix Vallotton, hat gestern für den Sensationspreis von vier Komma eins Millionen den Besitzer gewechselt. Daneben im Bild: der Experte des Auktionshauses für Schweizer Kunst.

»Ich habe ihn gegoogelt. Der müsste nicht arbeiten, der hat von seinen Eltern ein Vermögen geerbt.«

»Ich weiß. Altes Geld.« Allmens Hand näherte sich dem Buch, das Gespräch schien sich einem Aspekt des Themas zu nähern, den er lieber mied.

Aber zu spät. »Altes Geld kann theoretisch also auch anhänglich sein«, sagte Carlos sinnend und tippte kurz an die Spitze der Ledersohle.

Allmen vollzog den Seitenwechsel und murmelte: »Sehr viel Geld ist immer anhänglich. Das kriegt man nicht los.«

»Fast nicht.« Auch Carlos murmelte nun.

Allmen drehte demonstrativ die aufgeschlagenen Seiten zu sich. »Wenn das eine Anspielung auf meine finanzielle Situation sein soll, habe ich sie überhört.«

»Muy bien, Don John«, sagte Carlos und wusste, dass er gewonnen hatte.

Und richtig: Allmen musste noch hinzufügen: »Glauben Sie nicht, Carlos, dass ich nicht weiß, dass Sie auf meine momentanen Ausstände anspielen.«

Sie hatten sich einst darauf geeinigt, das Wort »Schulden« zu meiden. »Unsereiner«, pflegte Allmen zu sagen, »unsereiner hat keine Schulden. Unsereiner hat allenfalls Ausstände.«

»Beides hat mit Geld zu tun, Don John«, hatte Carlos einmal gewagt einzuwenden.

»Geld?«, hatte Allmen spöttisch gefragt, »was ist das?«

»Leider das Wichtigste«, war Carlos’ kühne Antwort gewesen.

»Nur für die, die keines haben«, hatte Allmen lässig geantwortet. »Für die anderen spielt es keine Rolle.«

Als Carlos darauf nichts entgegnete, ergänzte Allmen: »Und ich gehöre zu den anderen.«

Als Carlos weiterhin stumm widersprochen hatte, erläuterte Allmen seine These: »Für die, auf die das einmal zutraf, trifft es für immer zu. Egal, in welcher finanziellen Lage sie sich gerade befinden.«

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: