12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HJB Verlag & Shop KG

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Im Herbst 1942 entscheidet sich die politische deutsche Führung gegen den Rat des Generalstabs dazu, die deutsche Heeresgruppe Süd in zwei Teile aufzuspalten. Der eine Teil soll, wie ursprünglich vorgesehen, Stalingrad einnehmen und den sowjetischen Güterverkehr über die Wolga unterbinden. Die zweite Armeegruppe soll im Frühjahr 1943 die Wolga hinab in den Kaukasus und bis ans Kaspische Meer vorstoßen und die dortigen Ölfelder erobern. Danach wäre Indien ein weiteres Fernziel, und die Vereinigung mit Rommels Afrika-Truppen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aber die Realität erinnert die Träumer daran, dass die Rote Armee noch nicht geschlagen ist und die deutschen Truppen der Heeresgruppe Süd weder zahlen- noch materialmäßig in der Lage sind, gleichzeig zwei Großoperationen durchzuführen. Stalin weiß das – und so kommt es zur Schicksalsschlacht um Stalingrad. Martin Schempp schreibt und verlegt seit 20 Jahren Bücher. Davor war er als Redakteur bei Zeitschriftenverlagen tätig. Seine große Leidenschaft ist seit Jugendzeiten die Militärgeschichte. Und so verbringt er noch heute einen Großteil seiner Freizeit auf den ehemaligen Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs. Martin Schempp wohnt mit seiner Frau in Euskirchen bei Köln.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 409

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

ALTERNATIVER BEOBACHTER

Stalingrad

6. Armee befreit: Generaloberst Hoth entsetzt Festung Stalingrad

Military-Fiction-Roman

von

Martin Schempp

Inhalt

Titelseite

Die Ausgangslage

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Die Folgen

Vita

In eigener Sache

Empfehlungen

Alternativer Beobachter

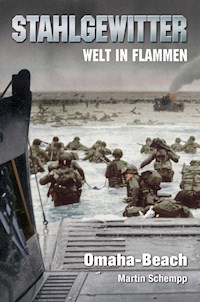

Stahlgewitter – Welt in Flammen

Inferno – Europa in Flammen

Impressum

Die Ausgangslage

Als in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 1941 der deutsche Angriff auf Russland begann, ging nicht nur die Wehrmacht von einem kurzen Krieg aus. Selbst ausländische Nachrichtendienste erwarteten einen schnellen Zusammenbruch der russischen Armee. Denn selten verfügte ein Angreifer über solche Vorteile wie Deutschland in diesem Frühsommer 1941.

Stalin, der entgegen jeglicher Warnungen und Fakten noch immer auf eine Versöhnungsmöglichkeit mit Hitler hoffte, hatte seinen Grenztruppen befohlen, nicht auf Provokationen zu reagieren, und sich geweigert, irgendwelche Verteidigungsmaßnahmen einzuleiten. Zuvor hatte er Ende der 1930er Jahre in seiner typischen Mischung aus Paranoia, Größenwahn und Rachsucht die Rote Armee von möglichen Gegnern gesäubert: Über sechsunddreißigtausend Offiziere, darunter vierhundert hohe Generalstäbler, wurden verhaftet oder hingerichtet.

Prominentestes Opfer war Marschall Tuchatschewski, einer der energischen Befürworter der beweglichen Kriegsführung. Seine Thesen galten ab sofort als Verrat. Und so war es kein Wunder, dass nach dem Angriff der Deutschen sich kein russischer General traute, seine Panzer gemäß Tuchatschewskis Lehre zusammenzuziehen und geballt gegen die Wehrmacht einzusetzen.

Die hatte für das ›Unternehmen Barbarossa‹ die größte Angriffsstreitmacht der Militärgeschichte versammelt: Unter Hinzurechnung der verbündeten Armeen standen rund vier Millionen Soldaten bereit, über dreitausend Panzer, siebentausend Kanonen und zweitausend Flugzeuge. Nach den schnellen Siegen in Polen, Frankreich und auf dem Balkan herrschte im Offizierskorps größtenteils eine euphorische Stimmung: In ein bis zwei Monaten würde man Russland in die Knie gezwungen haben. Doch nicht alle Offiziere waren dieser Meinung. Viele lasen in den letzten Tagen vor der Schlacht in den Memoiren des französischen Generals Caulaincourt, zu dem Napoleon vor dem Angriff auf Russland im Jahr 1812 gesagt hatte, dass die Russen nach spätestens zwei Monaten um Frieden bitten würden. Wie Napoleons Feldzug tatsächlich ausging, ist bekannt. Daher spürten nicht wenige deutsche Offiziere angesichts des riesigen Landes, das sie unterwerfen sollten, eine gewisse Skepsis. Auch monierten sie den späten Zeitpunkt des Angriffs. Der war für den 15. Mai geplant, jedoch wegen Hitlers Balkanfeldzug und logistischer Probleme um fünf Wochen verschoben worden. Entscheidende fünf Wochen, wie der Verlauf des Krieges zeigen sollte.

»Die Sowjetunion ist ein verrottetes Gebäude, das zusammenbrechen wird«, hatte Hitler vollmundig getönt. Doch dieses Gebäude hielt stand. Nach der Verwirrung und dem Chaos der ersten Kriegswochen wurde der russische Widerstand im Verlauf des Sommers hartnäckiger. Die Rotarmisten kämpften mit großer Tapferkeit und Selbstaufopferung, abgeschnittene Einheiten hielten oft bis zum letzten Mann aus. Der einzelne Soldat zeichnete sich durch Sturheit und Vaterlandsliebe aus. Letzteres überraschte die Deutschen am meisten. Hatten sie doch geglaubt, ein auf Unterdrückung basierendes System könnte sich nach außen nicht wirkungsvoll verteidigen. Zwar begrüßte die Bevölkerung der Ukraine die deutschen Soldaten mit schwenkenden Fähnchen als Befreier vom sowjetischen Joch. Doch hatten die Besatzer dabei die tief verwurzelte Liebe der russischen Bevölkerung zu ihrem »Mütterchen Russland« unterschätzt. Ein Angriff auf ihr Land zwang demzufolge selbst diejenigen, die das stalinistische System hassten, dazu, es zu unterstützen.

Ein halbes Jahr später war ›Unternehmen Barbarossa‹ noch immer nicht beendet. Nachschubprobleme, Hitlers taktische Winkelzüge, die herbstliche Schlammperiode, extremer Verschleiß an den Fahrzeugen, die winterliche Kälte von bis zu minus vierzig Grad und die allgemeine Erschöpfung der deutschen Soldaten stoppten Mitte Dezember 1941 den Feldzug endgültig. Die darauf von Stalin eingeleitete Winteroffensive der Russen war zwar schlecht vorbereitet, reichte jedoch aus, um die Deutschen in ihren Stellungen festzunageln oder sie teilweise sogar zurückzudrängen.

Mit dem Frühjahr stiegen nicht nur wieder die Temperaturen, sondern auch die Moral der Wehrmacht. Im April 1942 gab das Führerhauptquartier Weisungen für den »endgültigen Sieg im Osten« heraus: ›Operation Blau‹. Deren Schwerpunkt lag im Süden. Hitler wollte zwar auch Leningrad erobern und sich mit den Finnen vereinigen, in erster Linie aber die Industriestandorte im Donez-Becken und die kaukasischen Ölfelder einnehmen. Dem Stoß auf Moskau maß er zum Entsetzen seiner Generäle nur zweitrangige Bedeutung bei. Hitler schien die Fehlschläge des vorangegangenen Winters zu ignorieren oder vergessen zu haben. In seiner üblichen Realitätsverweigerung glaubte er nach wie vor an einen bevorstehenden Zusammenbruch Russlands. Die Einwürfe der Generalität, die Wehrmacht habe bei weitem nicht die Mittel und Kräfte, dieses riesige Land auf so breiter Front zu schlagen, ließ er abblitzen. Am meisten Kopfzerbrechen bereitete den führenden Köpfen der Wehrmacht jedoch Hitlers überraschende Planänderung: Statt wie vorgesehen zuerst Stalingrad zu besetzen und dann in den Kaukasus einzumarschieren, wollte er plötzlich beides auf einmal. Mit der Folge, dass er die ohnehin knappen deutschen Kräfte ein zusätzliches Mal schwächte.

Der Verlauf von ›Operation Blau‹ bestätigte die Meinung der Skeptiker. Leningrad verteidigte sich hartnäckig, Moskau lag in weiter Ferne, in Stalingrad tobten blutige Häuserkämpfe, und der Angriff auf den Kaukasus hatte sich auf halber Strecke festgefahren. Die gesamte Ostfront war aufs Äußerste überdehnt wie eine bis zum Zerreißen gespannte Schnur. Ein einziges Ereignis würde diese Schnur reißen lassen. Und dieses Ereignis stand unmittelbar bevor. Im Süden der Ostfront, wo die 6. Armee einsam die Stellung an der Wolga hielt.

Prolog

25. August 1758, Zorndorf, Mark Brandenburg

Im Norden des brandenburgischen Ortes Zorndorf, gedeckt durch eine dichte Reihe von Holunderbüschen und Heckenrosen, stand der Reitergeneral, Oberbefehlshaber über fünfzig Schwadronen, mit seinen Stabsoffizieren auf einer Anhöhe und beobachtete vom Sattel seines Pferdes aus die Schlacht, die in diesem Moment vor seinen Augen tobte. Er und seine Offiziere waren bis aufs Äußerste gespannt, die jüngeren unter ihnen nestelten ungeduldig an ihren Zügeln. Denn die Schlacht stand auf der Kippe, und die Preußen waren im Begriff, sie zu verlieren.

Vom Tal herauf drang das Klirren von Säbeln, das Schießen von Musketen, das Krachen von Kanonen und das Brüllen von Menschen wie das Brausen eines Ozeans. Über dem Schlachtfeld schwebte eine riesige Staubwolke. Es war schwül, die Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel und ließ den General und seine Offiziere in ihren Uniformen schwitzen. Die preußische Kleiderordnung verlangte, dass die Uniform mit ihrem blauen Rock, ihrer weißen Weste und ihrer weißen Hose stets korrekt getragen werden musste – Kragen und Knöpfe geschlossen, Hut auf dem Kopf. In Bächen lief ihnen der Schweiß am Körper hinab, immer wieder wischten sie sich über die brennenden Augen, um besser beobachten zu können. Mosquitos umschwirrten sie und wollten an ihr Blut. Auch die Pferde litten unter der Hitze. Fortwährend schlugen sie mit ihrem Schweif nach Bremsen, die sie in Schwärmen umkreisten.

In dieser Schlacht bei Zorndorf mussten die Preußen unter allen Umständen der russischen Armee unter Wilhelm von Fermor den Einmarsch in die Mark Brandenburg, in das Kernland Preußens, verwehren. Die Russen hatten zuvor Ostpreußen erobert. Wenn sie jetzt die preußische Armee schlugen, wäre die Mark Brandenburg verloren. In einem Eilmarsch hatte König Friedrich II. am Vorabend seine Truppen aus dem nördlichen Vorpommern herangeführt.

Achtunddreißigtausend Preußen gegen vierundvierzigtausend Russen. Den ganzen Tag schon tobte die Schlacht in sengender Augusthitze. Die kampferprobten preußischen Grenadiere rannten seit Stunden gegen die russischen Linien an, doch umsonst – ihre Kräfte erlahmten allmählich, Hitze und Durst forderten ihren Tribut. Die Schlacht stand auf der Kippe.

Die Blicke der Offiziere huschten immer wieder zu ihrem Befehlshaber. Was würde er tun? Vor einer halben Stunde hatte ein Melder einen Befehl des Königs überbracht: Der General solle mit seiner Reiterei sofort im Zentrum der Schlacht angreifen, um die preußische Hauptmacht zu entlasten und vor der Vernichtung zu bewahren. Doch der Reitergeneral hatte nicht reagiert. Zu früh, hatte er seinen Offizieren erklärt. Er würde angreifen, aber später, zum richtigen Zeitpunkt. Die Offiziere waren schockiert. Noch nie wurde ein Befehl des Königs verweigert. Sie bestürmten ihren General, des Königs Befehl zu befolgen, anzugreifen, um die drohende Niederlage zu verhindern.

Diese Niederlage, hatte ihnen der General geantwortet, würde eintreten, wenn er zu früh angriffe, solange die Russen noch zu stark seien. Der richtige Zeitpunkt würde kommen, sobald die Russen geschwächt seien. Dann würde er losschlagen, und zwar mit Erfolg. Bis dahin aber müssten seine Schwadronen in ihren gut gedeckten Stellungen warten. Und vor allem die Nerven behalten.

In diesem Augenblick preschte ein weiterer Melder heran. Schweißnass das Pferd, mit Schaum vor dem Maul, schmutzig und abgerissen der Melder. Offenbar war er unterwegs gestürzt oder abgeworfen worden. Blut lief ihm über das zerschrammte Gesicht. Vor dem General sprang er aus dem Sattel und reichte ihm einen zusammengefalteten Brief. »Eine Nachricht des Königs, Herr General«, keuchte er.

Dieser öffnete seelenruhig den Brief und las seinen Inhalt laut vor: »Ich befehle Ihm ein letztes Mal, das Zentrum zu attackieren. Sonst haftet Er mit seinem Kopf persönlich für den Ausgang der Bataille.«

Erwartungsvoll blickten die Offiziere ihren General an. Nach dieser Drohung musste er einlenken. Also Angriff. Sie nahmen die Zügel kürzer und prüften den Sitz ihrer Hüte. Doch der General reichte dem Melder erst einmal seine eigene Feldflasche und ließ ihn ausgiebig trinken. Dann klopfte er ihm auf die Schulter und lobte ihn für seinen Einsatz. Schließlich wandte er sich an seine Offiziere. »Meine Herren, ich weiß, Sie würden jetzt am liebsten losreiten und den Russen zeigen, was eine Harke ist.«

Ein begeistertes »Jawohl!« aus allen Kehlen war die Antwort.

»Ich aber versichere Ihnen – es ist noch zu früh.«

Die Offiziere murrten, funkelten ihren General feindselig an, waren drauf und dran, ihren Pferden die Sporen zu geben.

»Bitte«, sagte der General ruhig, »ich halte Sie nicht zurück. Reiten Sie zu Ihren Schwadronen und greifen Sie die Russen an. Schließlich hat es der König so befohlen. Doch denken Sie an alle unsere gemeinsamen Gefechte und Schlachten: Habe ich Sie bis jetzt nicht jedes Mal zum Sieg geführt? Habe ich mit meiner Einschätzung nicht jedes Mal recht behalten?«

Stumm nickten die Männer, wechselten Blicke, beruhigten sich, hielten ihre Pferde zurück.

»So ist’s recht, meine Herren, ich habe nichts anderes von Ihnen erwartet. Also: Sobald unsere Infanterie zu weichen beginnt und die Russen die Verfolgung aufnehmen, greifen wir an. Dann befinden wir uns nämlich im Rücken des Feindes.« Er wandte sich an den Melder, der sich inzwischen etwas erholt hatte und auf weitere Anweisungen wartete. »Richte Er dem König folgendes aus: Nach der Schlacht möge der König über meinen Kopf verfügen, aber in der Schlacht wolle er mir erlauben, von ihm Gebrauch zu machen.«

Kaum war der Melder davongeprescht, bahnte sich auf dem Schlachtfeld die Wende an. Die ersten preußischen Grenadiere wichen zurück. Die Russen drückten nach, die Linie der Preußen brach zusammen, und wenige Minuten später rannte die halbe preußische Armee kopflos nach hinten.

»Jetzt!« Der Reitergeneral drückte seinem Pferd die Hacken in die Flanken und galoppierte an der Spitze seiner Offiziere die Rückseite des Hügels hinab, wo rund sechstausend Reiter ungeduldig auf den Einsatzbefehl warteten. Trompetensignale schmetterten durch die Sommerluft, Pferde wieherten, Befehle wurden gebrüllt, dann erzitterte der ausgetrocknete Boden unter dem Donnern von tausenden von Hufen.

Zwei Stunden später. Wieder einmal hatte der General recht behalten. Seine Reiterei packte die russische Infanterie im Rücken und richtete ein Blutbad an. Sofort bekamen die flüchtenden Preußen wieder Mut, machten kehrt, und plötzlich sahen sich die Russen von zwei Seiten bedrängt. Sie gerieten in Panik, flüchteten in Richtung des Flusses Mietzel, wo sie im Morast stecken blieben und vollständig aufgerieben wurden.

Als die Abenddämmerung heranbrach, ritt der General mit seinen Offizieren zum Feldherrenhügel, auf dem König Friedrich II. sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Der Adjutant des Königs trat der Gruppe entgegen und fragte: »Wen darf ich dem König melden?«

»Von Seydlitz, Friedich Wilhelm von Seydlitz«, antwortete der General.

Kapitel 1

12. Oktober 1942, Moskau, Kreml

Der Kreml steht am Ufer der Moskwa auf einem von sieben Hügeln, auf denen die russische Hauptstadt Moskau erbaut wurde. Östlich schließt sich der historische Stadtteil Kitai-Gorod mit dem Roten Platz an. Der Ur-Kreml, ganz aus Holz gebaut, geht auf das frühe Mittelalter zurück und brannte im Laufe der Jahrhunderte mehrmals ab. Unter dem Großfürsten Iwan III. erhielt der Kreml im 15. Jahrhundert in etwa seine heutige Form, zunächst aus weißem Kalkstein, der aus den nahen Moskauer Steinbrüchen gehauen wurde. Die in der Mehrzahl beschäftigten italienischen Baumeister verwendeten später zum ersten Mal auch Ziegelsteine, die dem Kreml, seinen Türmen und seiner Mauer ihre noch heute unverwechselbare dunkelrote Farbe gaben. Zwar verlegte Zar Peter der Große Anfang des 18. Jahrhunderts den Regierungssitz ins neu gegründete St. Petersburg, dennoch wurde am Kreml munter weitergebaut, und viele der noch heute existierenden Gebäude entstanden.

Im Jahr 1812 stand Moskau eine Zeitlang unter Besatzung der Franzosen, die die ehrwürdigen Kremlbauten als Pferdeställe und Kasernen missbrauchten. Als Napoleon den Rückzug antreten musste, wollte er aus Rache den gesamten Kreml sprengen. Doch nasses Wetter und der Widerstand der Einwohner verhinderten Schlimmeres. Die nächsten großen Umbrüche fanden während der russischen Oktoberrevolution im Jahr 1917 statt. Mit dem Zusammenbruch des Zarenreichs verlor St. Petersburg seinen zwei Jahrhunderte alten Hauptstadtstatus, und Moskau wurde politischer und gesellschaftlicher Mittelpunkt des neuen Sowjetstaates. Die erbitterten Kämpfe zwischen Bolschewiki und Zaristen verschonten auch den Kreml nicht. Artilleriebeschuss und Straßenkämpfe zerstörten oder beschädigten eine Reihe von Bauwerken, darunter die Kreml-Türme und das Tschudow-Kloster. Im März 1918 zog der Revolutionsführer Lenin samt Regierung im Kreml ein, da er sich hinter den Mauern der Festung vor einem Staatsstreich oder ausländischen Interventionen sicher fühlte. Er ließ die beschädigten Gebäude reparieren und mehrere von ihnen zu Wohnhäusern für Regierungsmitglieder und deren Familien umbauen. Sich selbst richtete Lenin im Senatspalast Arbeitsräume und eine Wohnung ein. 1927 schließlich ließ er das gesamte Kreml-Areal als hochgesicherte Residenz für die Öffentlichkeit schließen.

Lenins Nachfolger Stalin zog ebenfalls in den Senatspalast. Unter seinem Kommando entstanden in den 1930er Jahren mehrere neue, architektonisch eher zweifelhafte Bauwerke. Auch entfernte er auf den vier Kreml-Türmen die vergoldeten Doppeladler als Zeichen der Zarenzeit und ersetzte sie durch rote Sterne. 1933 baute Stalin den Großen Kremlpalast zur Tagungsstätte um, die Schlacht um Moskau leitete er jedoch von seinem Büro im Senatspalast aus.

In diesem Büro fand jene folgenreiche Besprechung statt, die der Diktator an diesem kalten, verregneten 12. Oktober 1942 mit seinen beiden ranghöchsten Generälen abhielt: Armeegeneral Georgi Konstantinowitsch Schukow, Stalins Stellvertreter als Oberbefehlshaber der Armee, sowie Generaloberst Alexander Michailowitsch Wassilewski, Chef des Generalstabs.

Stalins Büro bestand aus zwei großen Räumen, die durch einen offenen Durchgang miteinander verbunden waren. Die Einrichtung war spartanisch, ohne die geringste Spur von Luxus. Weiße Wände, hohe Fenster, zugezogene Vorhänge. Als kulturelles Zugeständnis stand in einer Ecke ein leise vor sich hinblubbernder Samowar mit verschiedenen Tee- und Zuckersorten. An den Wänden hingen die Portraits der Generäle Alexander Suworow und Michail Kutusow. Suworow bekämpfte im 18. Jahrhundert erfolgreich die Türken, während Kutusow ein Jahrhundert später Napoleon aus Russland vertrieb.

Im kleineren der beiden Räume hatte sich Stalin einen Schreibtisch, zwei Aktenschränke und mehrere Regale aufstellen lassen. Im anderen Raum befanden sich zwei kleine Tische, sechs Stühle, eine Sitzgruppe mit zwei Sesseln und einem Sofa sowie ein großer Kartentisch.

Auf diesem ausgebreitet lag eine Landkarte, die von Nordosten nach Südwesten die Südwest-, die Don-, die Stalingrad- und die Südfront des russischen Kriegsschauplatzes zeigte. Man erkannte die Stadt Stalingrad, das Schwarze Meer und den Kaukasus. Deutlich hervorgehoben war entlang des Don von Woronesch über Kasanskaja hinab nach Stalingrad die Frontlinie. Dort knickte sie nach Süden ab und durchschnitt das Kaukasusgebirge in der Mitte.

Stalin, mittlerweile 64 Jahre alt, trug wie immer während der Arbeit seine einfache graue Tuchuniform. Nach Lenins Tod hatte er seinen Konkurrenten Leo Trotzki entmachtet und war seit 1927 uneingeschränkter Alleinherrscher der Sowjetunion. Er hatte die Positionen des Staatschefs, Parteivorsitzenden und Armee-Oberbefehlshabers in Personalunion auf sich vereinigt. Im Moment jedoch konnte der Diktator an seiner Machtfülle keine Freude finden. Die kleinen schwarzen Augen in dem fleischigen Gesicht blitzten böse. Sein mächtiger Schnurrbart zitterte, immer wieder fuhr er sich durch die vollen, kurzen, streng nach hinten gekämmten Haare. Wie besessen klopfte er mit dem Zeigefinger auf die Stelle der Landkarte, auf der der Name Stalingrad geschrieben stand. So besessen, dass Schukow und Wassilewski fürchteten, er werde sich den Finger brechen.

Wie immer kam Stalin ohne Umschweife zur Sache: »Bei allen dieser fast zweitausend Heiligen, die das russische Volk kennt und verehrt: Erklärt mir, was so schwer daran sein kann, mit drei russischen Armeen eine einzige Hitlerarmee zum Teufel zu jagen? Eure Offensive im Norden hätte die verdammte deutsche 6. Armee zurückschlagen sollen. Stattdessen sitzen die Fritzen nun bereits seit vier Wochen in der Stadt, die meinen Namen trägt. Also, verflucht nochmal, was ist dort unten schiefgelaufen?«

Der schlanke dunkelhaarige Wassilewski, Absolvent der Moskauer Militärakademie, ließ sich von Stalins Wutausbruch nicht im Geringsten beeindrucken und antwortete kühl, mit einem Hauch von Arroganz:

»Eine deutsche Armee besitzt erstens die doppelte Stärke einer russischen, Generalissimus. Zweitens haben sich die Deutschen so fest in die Trümmerwüste Stalingrads verkrallt, dass wir ihnen jede Straße, jedes Haus einzeln entreißen müssen. Das kostet viel Zeit und noch mehr Blut. Drittens sind unsere Soldaten erschöpft, sie haben keine Winterbekleidung, es fehlt an Verpflegung und Munition. Die Grabenstärke der Regimenter beträgt noch 50 Prozent. Sie bekommen zwar Ersatz, doch die neuen Soldaten sind schlecht ausgebildet und fallen wie die Fliegen.«

»Dann müsst ihr die Burschen eben mit Gewalt auf die Deutschen hetzen.« Man sah es dem aus einfachen Verhältnissen stammenden Georgier an, dass ihm Wassilewskis elitäres Gehabe gehörig auf die Nerven ging. Aber er beherrschte sich, wohl um die Qualitäten des Generals wissend.

»Das tun wir schon, Generalissimus. Auf Ihren Befehl hin haben wir hinter unseren Linien Maschinengewehre postiert, die jeden erschießen, der ohne Befehl zurückweicht.«

Stalin strich mit der Hand über seinen buschigen Schnurrbart und seufzte. »Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Eine Idee von Chruschtschow. Bringt sie denn wenigstens etwas?«

»Wenn ich das so formulieren darf, nein. Unsere Männer opfern ihr Leben sowieso, um die Faschisten aus Mütterchen Russland zu vertreiben. Man muss deswegen nicht auch noch von hinten auf sie schießen.«

»Egal – ich kann dem russischen Volk jedenfalls nicht zumuten, dass die Stadt, die den Namen seines Staatsoberhaupts trägt, noch immer von den Hitleristen besetzt ist. Deshalb werde ich euch weitere vier Armeen zur Verfügung stellen. Damit packt ihr die Deutschen und werft sie endgültig aus Stalingrad hinaus. Verstanden?«

Schukow und Wassilewski warfen sich einen Blick zu. Der Chef, wie Stalin genannt wurde, war wie immer die Ungeduld in Person, nichts ging ihm schnell genug. Er spielte gerne den großen Heerführer, besaß aber keinerlei Erfahrung als Generalstabsoffizier. So endeten viele seiner Operationen als Fehlschläge. Doch die Erfahrung lehrte, dass man Stalin besser nicht widersprach. Je nach dessen Laune konnte das als antisowjetische Aktivität oder gar Verrat ausgelegt werden. Der Grat zwischen Gefängnis und Beförderung war stets schmal. Man benötigte schon gewichtige Gründe, um anderer Meinung zu sein als der Chef. Vor allem musste man hinterher einen Erfolg vorweisen können. Wenn nicht, war man für immer weg vom Fenster.

Schukow, der gedrungene, korpulente Bauernsohn mit dem breiten, gewinnenden Lächeln und den weißen Zähnen, nickte bedächtig. Er wusste, dass Stalin seine ebenfalls einfache Herkunft schätzte. Vermutlich konnte er sich deshalb mehr erlauben als andere Generäle. Trotzdem blieb Schukow immer diplomatisch. Wozu sich im Affekt die Zukunft verbauen? Politiker kamen und gingen, Soldaten blieben.

»Das«, sagte Schukow schließlich, »wäre eine durchaus erfolgversprechende Möglichkeit. Die jedoch aufgrund der Zähigkeit und Beharrlichkeit der Deutschen nach wie vor viel Zeit und Blut kosten würde.«

»So so,«, knurrte Stalin. »Habt ihr beiden denn eine bessere Idee?«

»Ja, Generalissimus. Der Genosse Wassilewski und ich hätten einen Vorschlag. Wir müssten ihn nur noch zu Papier bringen.«

»Ja, worauf wartet ihr dann noch? Legt los. Und zwar jetzt sofort.«

Damit drehte sich Stalin abrupt um, ließ Schukow und Wassilewski stehen und ging hinüber in den anderen Raum, wo er in Hörweite der beiden Generäle begann, in irgendwelchen Akten zu blättern.

Wie ihnen geheißen, steckten Schukow und Wassilewski die Köpfe zusammen und begannen sich zu beraten. Sie verschoben eine Menge Fähnchen auf der Landkarte und malten verschiedenfarbige Pfeile auf die Folie, mit der die Karte überzogen war.

Eine Stunde später kehrte Stalin zurück. »Es heißt, ich höre schlecht. Glaubt kein Wort davon. Das, was ich hören muss, das höre ich. Einiges von dem, was ihr da miteinander geredet habt, habe ich also mitbekommen. Auf den Rest bin ich neugierig.«

Schukow nahm einen Zeigestab aus Holz und tippte damit zuerst auf Stalingrad, dann auf den Kaukasus. »Die Deutschen haben ihre Kräfte verzettelt, indem sie gleichzeitig Stalingrad und den Kaukasus angegriffen haben. Nun sind ihre Linien überdehnt und von zu wenigen Truppen besetzt. Ihre Südostfront steht auf wackeligen Beinen. Darauf beruht unser Plan.« Schukow zog mit dem Stock einen Kreis um Stalingrad. »Wir durchbrechen links und rechts von Stalingrad die deutschen Linien und kesseln in einer weit ausholenden Zangenbewegung die 6. Armee ein.« Dann tippte er auf die Stadt Rostow, an der Spitze des Asowschen Meeres gelegen, und sagte. »In einem schnellen Vormarsch stoßen wir südwestlich nach Rostow und schneiden die deutsche Kaukasus-Armee ab. Ohne Verbindung nach hinten und ohne Nachschub ist sie erledigt. Sobald Stalingrad befreit ist, greifen wir auf breiter Front an, drängen die Heeresgruppe B der Deutschen nach Süden ab und drücken sie mit dem Rücken zum Schwarzen Meer. Damit bricht der komplette Südflügel der deutschen Ostfront zusammen.«

Stalin hatte bis dahin aufmerksam und stumm zugehört. Nur seine Mundwinkel und Augen zuckten. Er sagte nichts, runzelte lediglich hin und wieder die Stirn. Wer ihn kannte, konnte das als eine Art Zustimmung deuten. Aber keinerlei Einwände? Kein Wenn und Aber? Nicht die übliche Krittelei? Verunsichert sahen sich Schukow und Wassilewski an.

»Gut, das wird so gemacht«, sagte Stalin kurz angebunden. »Mitte November schlagen wir los. Ihr beiden seid mir dafür verantwortlich. Ich stelle euch ein Dokument aus, das jeden Einheitsführer verpflichtet, euren Anordnungen Folge zu leisten, sonst fällt er demnächst in Sibirien Bäume. Fragen?«

»Nein, Generalissimus.«

»Dann ab mit euch.«

Als die beiden Generäle den Senatspalast durch die hohe Doppeltür verlassen hatten, zündeten sie sich draußen im Schnee erst einmal eine Zigarette an. Stumm nahmen sie die ersten Züge.

»Hat der Chef da gerade ohne Einwände unseren Plan akzeptiert?«, fragte Wassilewski.

»Ich kann es zwar kaum glauben, aber das hat er.«

»Dann sollten wir zusehen, dass unser Plan gelingt. Tut er das, hagelt es Orden. Wenn nicht, fällen wir demnächst in Sibirien Bäume.«

Kapitel 2

28. Oktober 1942, Kletskaja, nordwestlich von Stalingrad

Es war empfindlich kalt geworden. Der Winter stand drohend vor der Tür. Ein eisiger Wind pfiff über die flache, kahle Kalmückensteppe. Kein Baum, kein Strauch, nur verwelktes und erfrorenes Gras. Eine Landschaft wie ein Totentuch. Noch fiel kein Schnee. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis sich die Steppe weiß färben würde.

Ein Leutnant und ein Generalmajor standen in einer vorgeschobenen Stellung und beobachteten mit einem auf drei Beinen ruhenden Scherenfernglas die russischen Stellungen. Die brusthohen Laufgräben der Stellung waren sorgfältig ausgehoben und mit Holzbohlen abgestützt. Dicke Laufbretter bedeckten die Grabenböden und schützten die Soldaten vor Nässe und Kälte. Der Leutnant hieß Bellmann und war seit vier Wochen Verbindungsoffizier bei der 6. Rumänischen Division und direkt deren Kommandeur, Generalmajor Mihail Lascar, unterstellt. Vor dem Krieg von der Wehrmacht ausgebildet, galt die Division als beste Einheit der Rumänen.

Bellmann war 1939 direkt nach dem Abitur eingezogen worden. Als Gefreiter machte er 1940 den Norwegenfeldzug mit, im Frühjahr 1941 den Balkanfeldzug, danach den Angriff auf Russland. Nach der Beförderung zum Unteroffizier wurde er im Sommer 1942 auf den Offizierslehrgang geschickt und nach dessen Abschluss zu Lascars Division versetzt. Bellmann war ein athletischer Typ. Groß, schmales Gesicht, markantes Kinn. Volle dunkelbraune Haare, Schwiegersohntyp. Frierend zog der im September einundzwanzig Jahre alt gewordene Leutnant den Kragen seines Sommermantels hoch.

Der Generalmajor lachte. »Mensch, Bellmann, besorgen Sie sich endlich einen Satz rumänische Steppjacken und Stepphosen. Die sind genau für dieses Wetter gemacht. Wir verfügen zwar über keine schweren Waffen, doch konnten wir uns immerhin Winterbekleidung organisieren.« Er deutete auf Bellmann. »Sie und Ihre deutsche Wehrmacht hingegen besitzen wohl ein gewaltiges Waffenarsenal, stecken aber immer noch in Sommeruniformen.«

Mihail Lascar sprach exzellentes Deutsch, wenngleich mit hartem osteuropäischem Akzent. Als Brigadegeneral der 1. Gebirgsbrigade nahm er am Russlandfeldzug teil, kämpfte bei der Rückeroberung der vormals rumänischen Gebiete Bessarabien und Bukowina. Bei der Schlacht am Asowschen Meer zeichnete er sich im Kampf gegen eine russische Übermacht aus, nach der Schlacht von Sewastopol erhielt er das Ritterkreuz. Als Generalmajor übernahm er die 6. Armee, im November 1942 verlieh ihm Hitler als erstem Ausländer das Eichenlaub zum Ritterkreuz.

Bellmann winkte ab. »Bis zum Winter ist Stalingrad eingenommen, dann sitzen wir alle in warmen Winterquartieren und brauchen keine extra Bekleidung. Glauben Sie mir, Herr General, der Führer hat alles vorgeplant.«

Michail Lascar lächelte nachsichtig. Der Generalmajor war ein ruhiger, souveräner Mensch. Gewinnendes Lächeln, schmales Gesicht mit aristokratischen Zügen, hinter dessen freundlichem Ausdruck sich eine entschlossene und durchsetzungsfähige Persönlichkeit verbarg. Lascar besaß vollendete Umgangsformen, drückte sich gewählt aus, wurde nie laut. Frauen flogen auf ihn und seine stets makellose Uniform. Bei sich und seinen Männern legte er großen Wert auf eine ordentliche Erscheinung. Unter dieser vornehmen Schale lauerte jedoch ein harter Krieger, der von sich und seinen Leuten das Äußerste forderte.

Der junge Bellmann war für ihn ein typischer Vertreter der deutschen Nazi-Generation. Hinters Licht geführt und belogen, wie das ganze Volk. Von dem Pomp, den Paraden, den Aufmärschen, den Reden, den Sprüchen. Bedingungslos folgten sie ihrem Führer. Endlich Arbeit für alle, raus aus der Weltwirtschaftskrise. Endlich weg mit der Schande von Versailles, der Demütigung des Friedensvertrages, dem finanziellen Ruin durch die Sieger. Endlich war Deutschland wieder wer. Dass Hitler als Diktator herrschte – nun ja, das musste man halt in Kauf nehmen. Eine Demokratie, das hatte sich während der Weimarer Republik gezeigt, wurde mit solchen Herausforderungen nicht fertig. Es brauchte einen starken Mann. Und ganz so schlecht war Hitler ja nicht. Die Judenvernichtung? Alles nur Feindpropaganda. Die Kriege? Präventivschläge, von den Feinden Deutschlands provoziert.

Sollte Lascar das alles jetzt Bellmann um die Ohren hauen? Nein, dazu war der General viel zu kultiviert. Stattdessen sagte er: »Ihr Vertrauen in den Führer in Ehren, aber hat er bis jetzt nicht vielleicht einfach nur Glück gehabt? Hoch gepokert und gewonnen? Waren seine Kriege tatsächlich notwendig? Die Ausschreitungen gegen die Zivilbevölkerung wirklich nur Erfindungen des Feindes?«

Bellmann straffte sich und zog seinen Mantel glatt. »Ich muss zugeben, Herr General, dass ich von den Taten der Jagdkommandos in Russland gehört habe. Unschön, aber wohl nicht zu vermeiden. Späne, die beim Hobeln fallen.«

»Und jetzt vergießt er in Stalingrad unnötig Soldatenblut.«

»Ganz und gar nicht. Stalingrad, Herr General, ist für die Russen ein Symbol des Widerstands. Deshalb müssen wir die Stadt unbedingt einnehmen. Ihr Fall wird die Moral der Russen brechen, unser Sieg wird dann nur noch eine Frage der Zeit sein. Wir werden die Ölraffinerien am Kaspischen Meer erobern, Moskau besetzen, und die Russen werden um Frieden betteln.«

»Nun, vergessen Sie dabei nicht die enorme Überlegenheit Russlands an Soldaten und Waffen, die gewaltigen Reserven von Menschen und Material hinter dem Ural? Die Wehrmacht hingegen ist für die lange russische Front zu schwach, ihre Personaldecke zu dünn. Sie kann nicht gleichzeitig Leningrad im Norden, Moskau in der Mitte und den Kaukasus im Süden angreifen. Nur eines dieser drei Ziele ist erreichbar. Aber der Führer wusste es ja wieder einmal besser als seine Generäle. Er hätte, wie ursprünglich vorgesehen, zuerst Stalingrad nehmen und sich danach um den Kaukasus kümmern sollen. Stattdessen ließ er zeitraubend umgruppieren und beide Ziele gleichzeitig angreifen. Erneut teilte er damit die ohnehin schwachen Kräfte der Wehrmacht. Und jetzt haben sich beide Angriffe festgefahren.«

Bellmann schwieg für einen Moment. »Das sind alles Dinge, die wir Männer an der Front nicht beurteilen können. Der Führer hingegen mit seinem Überblick schon. Ich darf Sie an Polen, Norwegen und Frankreich erinnern, Herr General. Hat der Führer dort nicht seine Genialität bewiesen?«

»Ich denke, er hatte vor allem Glück, dass England und Frankreich keinen Krieg wollten. Außerdem stammten die Pläne für diese Feldzüge von Wehrmachtsoffizieren. Den Angriff auf Russland hat Hitler immer wieder verzögert und deshalb viel zu spät begonnen.« Lascar rieb sich die Hände warm und stampfte mit seinen Filzstiefeln auf die gefrorene Erde. »Kein Wunder, Ihr Führer war ja schließlich nur Gefreiter und besitzt keine Generalstabsausbildung.«

Wieder schwieg Bellmann für einen Moment. »Es gibt da ja immer noch unsere Verbündeten: Rumänien, Bulgarien, Italien. Mit deren Hilfe werden wir Russland schon in die Knie zwingen.«

»Meinen Sie? Vergessen Sie dabei nicht, dass meine 6. Division die einzige voll kampffähige der ganzen rumänischen Armee ist?«

Mit Bewunderung in der Stimme antwortete Bellmann: »Nein, das vergesse ich nicht. Denn dank Ihnen befindet sie sich ja schließlich auf diesem hohen Niveau. Dank Ihrem Engagement und Ihrer harten Hand, Herr General.«

Lächelnd musterte Lascar Bellmann. Sie hatten sich auf Anhieb verstanden, der junge deutsche Leutnant und der dreiundfünfzigjährige rumänische General. Entdeckten ihre gemeinsamen Vorlieben für Cognac, Oper und Theater. Beide Männer waren sehr energische Charaktere, die zupackten und mit gutem Beispiel vorangingen, und ihre Leute zu Höchstleistungen antrieben.

»Danke für die Blumen, Bellmann. Doch die Masse der verbündeten Armeen hat leider nur geringen Kampfwert, ob Rumänen, Bulgaren oder Italiener. Schlechte Ausrüstung, schlechte Moral. Wozu sich für die Deutschen in Russland töten lassen? Ich kann das sogar verstehen. Was ich allerdings nicht verstehe, ist die Tatsache, dass die Wehrmacht ihren Verbündeten weder schwere Waffen noch Transportmittel liefert. Seit Wochen fordern wir von Hitler und dem OKW Panzerabwehrwaffen und Lastwagen an. Bekommen aber nur leere Versprechungen. Wie oft haben wir die Deutschen schon vor einem bevorstehenden russischen Großangriff gewarnt, den uns Gefangene verrieten? Wenn der kommt, haben wir einer Walze von T-34 nur eine Handvoll 3,7-Zentimeter-Panzerabwehrgeschütze entgegenzusetzen. Dann kann die ganze Front zusammenbrechen.«

Bellmann schlug sich beide Arme um den Leib, um sich aufzuwärmen. Seine Zehen lagen in seinen dünnen Lederstiefeln wie tiefgefrorene Leichen in einem Kühlhaus. »Ich weiß, Herr General, aber auch die Wehrmacht ist knapp an Panzerabwehrwaffen. Und außerdem will ich nicht unerwähnt lassen, dass die Rumänen schon einige Male einen falschen Angriffszeitpunkt vorausgesagt haben.«

»Das ist richtig, aber lieber ein Alarm zu viel als einer zu wenig. Es gibt übrigens Überlegungen, die 6. Armee, die 4. Panzerarmee und zwei rumänische Armeen zu einer Heeresgruppe zusammenzufassen. Mit Marschall Antonescu als Befehlshaber. Eine ausgezeichnete Idee, die die Kampfmoral der Rumänen erheblich stärken würde. Hoffen wir, dass sie umgesetzt wird.«

Eine Weile schwiegen die beiden Männer. Abwechselnd suchten sie mit dem Scherenfernglas die russischen Stellungen ab. Nichts war zu sehen oder zu hören. Trotzdem bildeten sich Sorgenfalten auf der Stirn des Generals.

»Wenn der russische Großangriff mit Panzern kommt, und er kommt, dann werden sie uns jagen wie die Hasen. Sie werden auf der gesamten Front durchbrechen. Dann wird es wieder heißen, die Rumänen seien keine guten Soldaten.«

»Ich glaube an keinen Großangriff, Herr General. Die Russen sind fertig, geschwächt von ihrer letzten Winteroffensive. Haben wir sie im darauffolgenden Sommer nicht wieder zurückgetrieben? Stalingrad ist so gut wie gefallen, das Kaspische Meer bald erreicht. Der Führer hat gesagt, dass die industrielle Kraft der Russen versiegt ist, dass sie keine Waffen und keine Soldaten mehr haben.«

Lascar antwortete nicht. Links und rechts von ihm standen seine Soldaten in ihren sorgfältig ausgehobenen Schützengräben. Um ihre Moral machte er sich keine Sorgen. Sie würden kämpfen wie Löwen. Was ihm wirklich Sorgen bereitete, war die gesamte Panzerabwehr in diesem Abschnitt: eine einzelne 3,7-Zentimeter-Pak. Türklopfer nannten es die Russen. Hoffen wir, dachte er, dass Bellmann recht hat. Wenn nicht, dann Gnade uns Gott.

Kapitel 3

11. November 1942, Kremenskaja, Hauptquartier 65. russische Armee

Ein Armee-Oberbefehlshaber, vier Korpskommandeure und mehrere Stabschefs standen nebeneinander in einer Reihe und blickten mit eingezogenen Köpfen betroffen zu Boden. Wie ungezogene Schuljungen während der Standpauke ihres Lehrers. Der Lehrer, das war in diesem Fall Armeegeneral Georgi Konstantinowitsch Schukow. Mit rotem Kopf und donnernder Stimme ging er vor den Offizieren auf und ab las ihnen die Leviten.

»Heilige Mutter von Kasan! Ihr müsst ja nicht einmal selbst denken, ihr Hornochsen, ihr braucht nur Befehle zu befolgen. Einfache, klare Befehle. Aber selbst dafür seid ihr zu einfältig, ihr Bande von Dummköpfen.« Mit seinen breiten Händen fuchtelte er den Offizieren vor den Gesichtern herum.

Die getrauten sich nicht einmal zu blinzeln, geschweige denn sich zu verteidigen. Ein Wort Schukows genügte, und jeder von ihnen befände sich binnen zweier Tage entweder vor einem Kriegsgericht oder als einfacher Soldat in einem Schützengraben.

»Ich habe ganz deutlich angeordnet, dass Truppenbewegungen nur bei Nacht zu erfolgen haben. Tagsüber darf sich nicht einmal eine Maus auf den Straßen bewegen. Aber was sehe ich auf meiner Inspektionsfahrt? Am helllichten Tag kutschieren eure Lastwagenkolonnen durch die Gegend. Weiterhin habe ich befohlen, die Panzerbrigaden vom Erdboden verschwinden zu lassen, sie so zu tarnen, dass sie unsichtbar werden. Und, heilige Olga, was sehe ich? Zusammengeklumpt wie Schafherden stehen eure Panzer auf der offenen Steppe herum, sodass selbst ein Einäugiger und ein Blinder an Bord eines deutschen Aufklärers sie sehen können.«

Abrupt blieb Schukow stehen und legte eine Pause ein. Schnaufend sah er zu den Fenstern des holzvertäfelten Raumes hinaus, der dem Oberbefehlshaber der 65. Armee als Arbeitszimmer diente. Dieser Raum war eigentlich das Direktorenzimmer einer Schule. Doch im Augenblick waren sämtliche Schulen in der Nähe der Front geschlossen, die Schüler hatten frei.

Draußen auf dem Pausenhof schien die Sonne auf den frisch gefallenen Schnee. Spatzen, denen der Hof in diesen Tagen alleine gehörte, pickten auf der Suche nach Insekten auf dem Boden herum.

Drinnen im Direktorenzimmer hörte man kein Wort, keinen Laut, nur das leise, unterdrückte Atmen der Offiziere. Schukow senkte die Stimme ein wenig und wurde etwas freundlicher. Er hatte sie genügend in die Ecke getrieben. Es wurde Zeit, sie von dort wieder ein bisschen herauszulassen.

»Hört mir gut zu. Das Gelingen von ›Operation Uranus‹ hängt entscheidend davon ab, dass die Deutschen nichts, aber auch gar nichts davon mitbekommen. Habe ich das nicht wieder und wieder betont? Sollten die Deutschen hingegen bemerken, dass wir vor ihrer Nase gewaltige Truppenkontingente zusammenziehen, wäre der Überraschungseffekt verloren. Sie könnten sich an einer Hand ausrechnen, dass eine große Offensive bevorsteht und entsprechend reagieren. Deshalb ist es äußerst, ich betone: äußerst wichtig, dass meine Befehle ausgeführt werden. Habt ihr das verstanden?«

Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: »Jawohl, Genosse General!«

»Dann versteckt verdammt nochmal eure Panzer und holt eure verfluchten Lastwagen von den Pisten. Und zwar augenblicklich. Kapiert?«

»Jawohl, Genosse General!«

Wie die Mäuse, wenn die Katze um die Ecke kommt, spritzten die Offiziere auseinander und verließen hastig den Raum. Nur der Armee-Oberbefehlshaber, ein hochdekorierter, erfahrener Kämpfer, blieb. Stumm stand er da, die Augen auf Schukow gerichtet. Der ging auf ihn zu und tippte ihm mit dem Zeigefinger auf die Brust.

»Sie haften mir mit Ihrem Kopf dafür, dass künftig nichts mehr schiefgehen wird. Sollte ›Operation Uranus‹ wegen Ihrer Nachlässigkeit verraten werden, befehlige ich persönlich das Erschießungskommando.«

Wortlos drehte sich Schukow um und nickte Wassilewski zu. Der hatte die ganze Zeit danebengestanden und die Szene ohne ein Wort beobachtet. Wieder einmal hatte er die andere Seite des sonst so diplomatischen militärischen Stellvertreters Stalins erlebt. Schukow konnte brutal sein, ohne Rücksicht auf Menschen, er opferte Soldaten wie Schachfiguren. Schukow stammte aus einfachen Verhältnissen. Lehre, Abendschule, Abitur, Militär. Dort arbeitete er sich vom einfachen Soldaten hoch zum Offizier. Steiler Aufstieg im russischen Bürgerkrieg. Anfang 1941 Chef des Generalstabs der sowjetischen Armee und hinter Timoschenko Stellvertretender Verteidigungsminister. Im Juni 1941 verlor er an der Südwestfront bei Rowno und Dubno trotz Überlegenheit eine Panzerschlacht und wurde als Generalstabschef abgesetzt. Im Winter 1941 leitete er die Verteidigung Moskaus und organisierte die Gegenoffensive. Dabei erwarb er sich den Ruf als bester Stratege der Roten Armee. Im August 1942 rehabilitiert, wurde er Stellvertretender Militär-OB, also Stalins Stellvertreter.

Dass sich Schukow und Wassilewski so gut verstanden, war nicht selbstverständlich. Im Gegensatz zu Schukow versuchte Wassilewski, Leben zu schonen. Als Jugendlicher besuchte er geistliche Schulen, gab sich stets einfühlsam und menschlich. Kein Draufgänger. Was beide jedoch vereinte, war der unbedingte Wille zum Sieg. Beide waren brillante Planer und Strategen, liebten Witz und Ironie und beizeiten ein Glas Wodka.

Nebeneinander verließen sie die Schule über eine breite Außentreppe. Draußen wartete ihr Jeep, ein offener GAZ-64, und ihre Eskorte, bestehend aus einem weiteren Jeep mit den beiden Adjutanten und zwei Soldaten. Schukow und Wassilewski blieben an ihrem Fahrzeug stehen. Zündeten sich eine Zigarette an und blinzelten in die wärmende Sonne. Vor zwei Wochen hatte die Frostperiode begonnen und die völlig verschlammten und unpassierbaren Böden des Herbstes gefrieren lassen. Perfekte Voraussetzungen für einen Großangriff. Die Vorbereitungen für ›Uranus‹ liefen wie geschmiert. Die Funkaufklärung hatte ergeben, dass die Deutschen nicht die geringste Ahnung von den gewaltigen Truppenansammlungen hatten, die direkt vor ihrer Nase stattfanden. Die Maskirovka, die Täuschungsmanöver, funktionierten ausgezeichnet: Das Vortäuschen von Truppenbewegungen durch Funkverkehr. Hin- und herfahrende Lastwagen vor Moskau und Woronesch. Das Aufstellen von Fahrzeug- und Panzerattrappen. Die Beschränkung der Fahrzeugbewegungen auf die Nacht. Das Verstecken der Lastwagen bei Tag in Wäldern, Dörfern oder auf Bauernhöfen. Das Übermitteln von Befehlen nur persönlich oder telefonisch, weder schriftlich und schon gar nicht per Funk. Schließlich wurden über den Don siebzehn Brückenattrappen errichtet, um die Aufmerksamkeit der Luftwaffe von den fünf echten Brücken abzulenken, über welche die Truppen marschieren sollten.

Wassilewski warf seine Kippe in den Schnee, dass es zischte. »Bis jetzt läuft alles nach Plan. Die Deutschen haben nicht den leisesten Schimmer, was sich da zusammenbraut. Es wäre geradezu grotesk, wenn ›Operation Uranus‹ nur wegen der Dummheit einiger Weniger auffliegen würde.«

Schukow nickte. »Wenn alles klappt, werfen wir die Deutschen ins Schwarze Meer.«

Die kleine Kolonne fuhr los. In ihren gefütterten Steppjacken und -hosen, mit Pelzmützen auf dem Kopf und Pelzhandschuhen über den Händen waren die Männer sehr gut gegen den scharfen Fahrtwind geschützt. Sie hatten bewusst auf die üblichen Militärmäntel mit Rangabzeichen verzichtet und stattdessen die wattierte Winterbekleidung der Rotarmisten angezogen. Niemand sollte sie auf ihrer Inspektionsfahrt erkennen. Deshalb auch die Jeeps anstatt des beflaggten Generalswagens. Nur so würden sie erfahren, ob ihre Anweisungen tatsächlich umgesetzt wurden.

An einem Waldrand entlang ging es Richtung Westen, wo mit der 21. Armee die nächste Station ihrer Kontrollfahrt lag. Schwer lastete der frisch gefallene Schnee auf den Ästen und Zweigen der Bäume und drückte sie tief Richtung Erde hinab, sodass die Besatzungen der beiden Jeeps ab und zu von oben eine nasskalte Dusche abbekamen. Auf einmal hielt der Fahrer an, entfaltete die Landkarte und zeigte sie Wassilewski.

»Ich bin mir nicht sicher, Genosse General, wie weit wir noch von der Front entfernt sind.«

Wassilewski legte sich die Karte auf die Schenkel, fuhr mit dem Zeigefinger darüber und kam zu demselben Ergebnis. Die Landkarte war für eine exakte Positionsbestimmung einfach zu ungenau. »Ich schlage vor, dass wir umdrehen, bevor wir der Front zu nahe kommen. Die ist in dieser Gegend alles andere als eine durchgehende Linie. Man warnte uns heute Morgen vor deutschen Spähtrupps, die hier überall durchs Hinterland schleichen sollen.« Dem General war ohnehin nicht wohl dabei, dass sie ohne den sonst üblichen Begleitschutz auf Inspektionsfahrt gegangen waren. Doch Schukow war anderer Meinung gewesen. Wenn sie mit großem Trara kämen, hatte Schukow beim Start gesagt, wisse jeder Bescheid und sei vorbereitet. So könne man keine echte Kontrolle durchführen.

Auch diesmal pfiff der Draufgänger Schukow auf die gebotene Vorsicht. »Heilige Anna, macht euch nicht gleich in die Hosen. Weit und breit ist kein Laut zu hören, keine Motoren, keine Schießereien.« Er spitzte die Ohren. »Oder hört ihr irgendetwas?« In der Tat waren das Rauschen der Bäume und das Hämmern eines Spechts die einzigen Geräusche in der weißen Wildnis. »Na also. Wir kurven garantiert irgendwo tief im eigenen Hinterland herum.« Er stieß den Fahrer an. »Weiter, los, los!«

»Wollen wir nicht wenigstens den anderen Jeep als Vorhut vorausfahren lassen?«, warf Wassilewski ein.

Schukow bleckte seine makellosen Zähne und grinste. »Hast du Schiss, Alexander Michailowitsch? Vertrau’ mir.«

Die beiden Jeeps folgten weiter dem Waldrand. Dank Allradantrieb wühlten sie sich wie Wildschweine durch den Schnee. Nach einem Kilometer hielt der Fahrer erneut an.

»Was ist denn nun schon wieder?«, herrschte Schukow ihn an.

»Laut Karte müssten wir jetzt in diesen Waldweg einbiegen, Genosse General. Ich habe aber keine Ahnung, wo wir uns genau befinden. Vielleicht im Niemandsland zwischen den Fronten oder schon bei den deutschen Stellungen. Sollen wir nicht auf Nummer sicher gehen und …«

»Red’ keinen Quatsch, du Hosenscheißer. Fahr einfach weiter. Irgendwann stoßen wir wieder auf unsere eigenen Truppen. Garantiert.«

Der Fahrer legte einen Gang ein und fuhr weiter. Nach einem weiteren Kilometer tauchte hundert Meter vor ihnen eine Reihe von Soldaten auf. Weiße Tarnanzüge, Fellmützen. Der Fahrer ging vom Gas. Eigene? Feindliche? »Weiter, nicht anhalten!«, befahl Schukow.

In diesem Moment sah man über den Schultern der Soldaten deutsche Maschinenpistolen mit den charakteristischen Stangenmagazinen hängen. Entgeistert glotzte der Fahrer Schukow an. »Fahr weiter«, zischte der General, »wir tun so, als wären wir Fritzen.«

Die Deutschen, zehn Mann, von denen einer ein MG auf der Schulter trug, zeigten beim Anblick der beiden Jeeps keine Reaktion. Vermutlich hielten sie sie für eigene. Auf beiden Seiten waren Beutefahrzeuge nichts Außergewöhnliches, und unter den Tarnanzügen waren Uniformen ohnehin nicht zu erkennen. Als die beiden Jeeps die Reihe der Deutschen passierten, hob Schukow die Hand und winkte. Die Deutschen grüßten zurück und marschierten weiter.

»Wir haben es geschafft!«, rief Wassilewski und klatschte vor Erleichterung in die Hände. »Jetzt aber nichts wie weg!«

In dieser Sekunde zerteilte etwas die kalte Winterluft wie ein Schwert. Ein scharfer deutscher Befehl: »Halt! Sofort anhalten!«

»Verdammt, die haben den roten Stern auf den Türen gesehen«, schrie Schukow. »Los, Vollgas und ab durch die Mitte!«

Der Schnee stob in dichten Wolken davon, als die beiden Jeeps mit durchdrehenden Reifen beschleunigten. Die Deutschen zögerten keine Sekunde, rissen ihre MPi an die Schultern und schossen. Den zweiten Jeep mit den beiden Adjutanten und den beiden Soldaten erwischte es zuerst. Ein Geschosshagel zerfetzte das Fahrzeug samt Besatzung. Der Jeep rollte noch ein Stück weiter, traf einen Graben und blieb darin stehen. Danach konzentrierten die Deutschen ihr Feuer auf den ersten Jeep. Mehrere Kugeln schlugen im Heck ein, Wassilewski stöhnte auf und sackte in sich zusammen.

»Da, rechts rein in den Wald!«, schrie Schukow dem Fahrer zu und zeigte auf einen schmalen Waldweg. Verzweifelt riss der Fahrer den Jeep herum, doch der rutschte auf der verschneiten Piste geradeaus weiter und knallte gegen einen Baum. Glas splitterte, die beiden Männer wurden gegen den Rahmen der Windschutzscheibe geschleudert.

»Los, raus!«, keuchte Schukow und zerrte den Fahrer hinter dem Jeep in Deckung. Dann riss er seine Pistole aus dem Halfter und peilte über die Motorhaube des Fahrzeugs. Von Deckung zu Deckung springend, näherten sich die Deutschen. Während die eine Hälfte die beiden Russen durch MPi-Feuer niederhielt, arbeitete sich die andere Hälfte Meter um Meter vor.

Schukow und dem Fahrer pfiffen ununterbrochen die Kugeln um die Ohren, sodass sie kaum die Köpfe heben konnten. Schukow kroch zum Heck des Jeeps, legte seine Pistole an und wollte gerade abdrücken, als die Salve aus einer Maschinenpistole seine Brust aufriss. Der General war tot, bevor sein Körper auf dem verschneiten Waldboden aufschlug.

»Hände hoch! Ruki wwerch!«, schrien die Deutschen den Fahrer an. Der warf sofort seine Pistole weg und ergab sich.

»Na, Iwan«, sagte einer der Deutschen in ganz passablem Russisch, »habt ihr euch verfahren?« Sie schoben den Jeep auf den Waldweg zurück und starteten ihn. Dann untersuchen sie den anderen Jeep, doch da war nichts mehr zu machen. Die sechs toten Russen wurden in den ersten Jeep gelegt, ein Deutscher setzte sich hinters Steuer, dann brauste der Jeep davon.

»So, und du, Iwan«, sagte der Deutsche mit dem passablen Russisch zum Fahrer, »du kommst mit uns. Noch ein kurzer Fußmarsch, dann hast du den Krieg überstanden.«

Bewacht von einem Soldaten mit entsicherter MPi reihte sich der Fahrer zwischen den deutschen Soldaten ein. Er zerbiss einen derben Heiligenfluch zwischen den Lippen. Wie konnte Schukow nur so leichtsinnig sein? Wassilewski und er hatten ihn noch gewarnt. Umsonst. Zum Glück hatten sie keinerlei Unterlagen von ›Operation Uranus‹ dabei. Doch wenn die Deutschen den Toten die Tarnanzüge auszogen, würden sie schnell erkennen, wen sie da erwischt hatten. Der Führer des Spähtrupps würde gewiss befördert werden.

Im Gänsemarsch drang der Trupp immer tiefer in den Wald ein, bis er von der Bildfläche verschwunden war. ›Operation Uranus‹ hatte seine beiden wichtigsten Akteure verloren. Die treibende Kraft hinter dem Unternehmen, die Garanten für seinen Erfolg lebten nicht mehr.

Kapitel 4

14. November 1942, Luftraum nordöstlich von Stalingrad

Nahezu vollständig aus Glas gefertigte Kanzel, doppelter Leitwerksträger, zwei schwache Motoren – die Focke-Wulf Fw 189 Uhu stellte im Hinblick auf ihre künftige Aufgabenstellung als taktischer Aufklärer einen absolut neuartigen Lösungsansatz dar. Die Ideen ihres Konstrukteurs Professor Kurt Tank reichten sogar noch weiter: Er dachte vorausschauend an die Verwendung austauschbarer Kanzeln je nach Einsatzzweck.

Ein optisches Glanzstück war die FW 189 gewiss nicht. Gemessen am damaligen Standard schien sie mit ihren dünnen Leitwerksträgern, ihren winzigen Triebwerken und ihrer knolligen Nase eher der Laune eines Konstrukteurs entsprungen zu sein. Der Triumph der Zweckmäßigkeit über die vollendete Form. Kein Wunder, dass die Maschine bei ihrer Vorstellung 1941 innerhalb des Reichsluftfahrtministeriums auf Widerstand stieß. Die Skeptiker waren überzeugt, dass sich das doppelte Leitwerk bei harten Flugmanövern verwinden würde und zweifelten an der Festigkeit der gesamten Konstruktion. Außerdem glaubten sie nicht, dass die FW 189 die Langsamflug- und Tiefflugeigenschaften ihrer einmotorigen Vorgänger erreichen würde. Doch weit gefehlt – der neue Aufklärer erfreute sich bei der Truppe sofort großer Beliebtheit und stellte alles in den Schatten, was bisher in den taktischen Aufklärungsstaffeln geflogen wurde.

Neben ihrer Wendigkeit schätzten die Besatzungen an diesem Flugzeug vor allem seine Robustheit. Der luftgekühlte Argus-Motor lief auch noch mit starken Beschussschäden, die grazile Zelle der Fw 189 entpuppte sich im Flugbetrieb als äußerst stabil, ihre Mechanik war jeder Strapaze und jeder Witterung gewachsen.

Robustheit – diese Eigenschaft war bei jenem Piloten, der seine Focke-Wulf gerade durch den Luftraum nordöstlich von Stalingrad dirigierte, dringend notwendig. Mit einem Gesicht, als sei heute Morgen sein Haus abgebrannt, saß der Obergefreite Paul Drechsler hinter dem Steuerhorn und spähte mit zusammengekniffenen Augen durch die großflächige Frontverglasung der Fw 189. Ab und zu stieß er einen gequälten Seufzer aus und murmelte etwas von »kein Aas zu sehen«, »bringt ja sowieso nichts« und »hätten gleich zu Hause bleiben können«. Die leichte sächsische Färbung seiner Aussprache verriet den gebürtigen Thüringer.

»Na, alter Miesepeter«, foppte ihn sein Copilot lachend, »wieder mal schlechte Laune?«

»Erstens«, knurrte Drechsler, »kann ich meine Laune immer noch selbst bestimmen, und zweitens geht dich das einen Scheiß an.«

»Hoppla, heute sind eure Empfindlichkeit aber besonders mies drauf. Darf man untertänigst fragen, an was es denn dieses Mal liegt? Schlecht geschlafen, oder einen Rüffel vom Kommandeur bekommen? Oder ist es nur das Übliche?«

»Weißt du was? Rutsch’ mir den Buckel runter und lass’ mich einfach in Ruhe, du verdammte Nervensäge.«

»Na ja, hätte mich schon auch interessiert, ob etwas Besonderes vorgefallen ist«, erklang von hinten die Stimme des Bordmechanikers. »Also?«

»Was, also? Nichts also. Quatscht mich nicht blöde an und lasst mir meinen Frieden.«

Grinsend drehte sich der Copilot zu dem Bordmechaniker um. »Scheint tatsächlich nur der übliche Frust Seiner Empfindlichkeit zu sein. Na, da bin ich ja beruhigt. Dachte schon, es sei etwas vorgefallen.«

»Kruzitürken, was glaubt ihr Heinis eigentlich?«, schnaubte Drechsler, »habe ich denn nicht allen Grund, mies gelaunt zu sein? Melde mich zur Luftwaffe, bestehe die Pilotenausbildung mit sehr gut, will zur Jagdwaffe und werde stattdessen zur Aufklärung versetzt. Anstatt in einer superschnellen Me 109 die Iwans vom Himmel zu holen, hocke ich in dieser lahmen Krähe und muss meine Bahnen ziehen wie ein Bauer auf dem Acker seine Furchen.«

»Tz, tz, tz, tz«, schüttelte der Copilot den Kopf. »Das ist aber die ganz falsche Einstellung, mein Freund. Pass’ auf: Jeder bekommt im Leben einen Platz zugewiesen, und den sollte er ausfüllen, so gut er kann. Dass sie dich zu den Aufklärern gesteckt haben, hat nichts mit deinem Können zu tun. Du bist ein erstklassiger Pilot, das wissen wir, und das weißt du. Aber es muss nun mal auch Leute geben, die Aufklärungsmaschinen fliegen.«

»Das hat mein Ausbilder, dieser Schwätzer, auch gesagt. Es seien halt gerade bei den Jagdstaffeln keine Plätze frei.«

»Na, dann kannst du ja sogar froh sein«, tönte es von hinten lachend, »dass du nicht bei den Transportfliegern gelandet bist und mit einer Tante Ju herumeiern musst.«

»Außerdem«, fügte der Copilot hinzu, »so materialmordend wie du fliegst, hätten sie dich bei den Jägern schon längst rausgeschmissen.«

Drechsler reckte entrüstet das Kinn vor. »Blödsinn! Wir sind hier im Krieg und nicht auf irgendeinem Provinzflugtag. Da wird eine Maschine eben manchmal an ihre Belastungsgrenze geflogen. Das muss deutsche Wertarbeit abkönnen. Und überhaupt: Habe ich euch beide bis jetzt nicht immer heil nach Hause gebracht?«

»Das schon, und dafür sind wir dir auch bis in alle Ewigkeit dankbar, du Kunstflieger. Das meine ich übrigens ernst. Trotzdem nennen dich die Mechaniker den Uhu-Tod.«