9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HJB Verlag & Shop KG

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

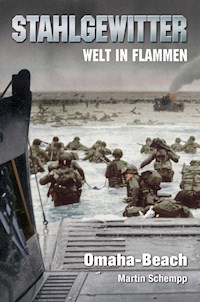

Der »Alternative Beobachter« ist ein Mitteilungsorgan des UNITALL Verlages, um experimentell und in Buchform militärhistorisch bedeutende Schlachten und Geschehnisse anders enden zu lassen, als es in Wirklichkeit geschah. Jeder Roman hat einen Anhang, in dem der Autor die Folgen dieses alternativen Geschichtsverlaufs untersucht. Im Frühjahr 1944 weiß die deutsche Wehrmacht, dass die Alliierten im Laufe der nächsten Monate in Nordfrankreich landen werden. Nach wie vor unklar sind jedoch der genaue Ort und Zeitpunkt. Während Feldmarschall Rommel als Oberbefehlshaber des Atlantikwalls die Landungstruppen direkt an den Stränden schlagen will, beabsichtigt die deutsche Generalität, den Feind kommen zu lassen und anschließend in einer klassischen Landschlacht zu vernichten. Hitler kann sich jedoch für keine der beiden Varianten entscheiden. Er geht einen faulen Kompromiss ein, indem er den Großteil der im Westen stationierten Panzerdivisionen als Reserve zurückhält. Um die verfahrene Situation zu retten, entwickelt Rommel einen geheimen Plan, mit dem er seine Karriere und sein Leben riskiert. Als die Alliierten dann am 6. Juni 1944 tatsächlich in der Normandie landen, muss sich zeigen, ob das mutige Vorhaben des Feldmarschalls aufgeht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

ALTERNATIVER BEOBACHTER

Invasion abgewehrt!

Alliierte an den Stränden der Normandie vernichtet!

Military-Fiction-Roman

von

Martin Schempp

Inhalt

Titelseite

Widmung

Die Ausgangslage

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Die Folgen

Vita

Empfehlungen

Inferno – Europa in Flammen

Stahlzeit

Der Stählerne Traum

Impressum

Widmung

Für meine Frau Sylva, die mir alles beigebracht hat, was ich über das Schreiben weiß.

Die Ausgangslage

Die Deutschen

Zu Beginn des Jahres 1944 hatte sich der Horizont für das Deutsche Reich verdunkelt. Vorbei waren die Zeiten der triumphalen Blitzkriege, die zwischen 1940 und 1941 einen Großteil Europas in die Knie gezwungen hatten. Hitler beging den verhängnisvollsten seiner unzähligen Fehler: Er überdehnte die materiell und personell begrenzten Kräfte der Wehrmacht, indem er sie in Russland, in Skandinavien, in Afrika, in Südeuropa und auf dem Balkan in den Kampf schickte. Eine 15.000 Kilometer lange Front zu verteidigen, die von Norwegen zur spanischen Grenze, über Südfrankreich nach Griechenland und von Rumänien in die finnische Arktis führte, war für ein Land von der Größe Deutschlands völlig unmöglich. Gerade einmal die Hälfte aller deutschen Soldaten konnte an der überlebenswichtigen russischen Front eingesetzt werden, der Rest kämpfte auf anderen Kriegsschauplätzen.

Hitlers Gegner hingegen hatten es nach Jahren der Niederlagen endlich geschafft, ihr enormes Rüstungspotential zu mobilisieren und das globale Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten zu verschieben. Vor allem der Kriegseintritt und die ungeheure Wirtschaftskraft der Vereinigten Staaten waren ausschlaggebend für die militärische Wende. 1940 quasi bei Null gestartet, produzierten die USA Anfang 1944 bereits vierzig Prozent sämtlicher Rüstungsgüter der Welt.

Zu diesem Zeitpunkt besaßen die Alliierten die Luft- und Seeherrschaft, was ihnen erlaubte, Zeitpunkt und Ort zu bestimmen, an dem sie den deutschen Machtbereich angreifen wollten. Die Bombardements bei Tag und Nacht zerstörten nicht nur die deutsche Rüstungsproduktion und legten das Transportwesen lahm, sondern bewirkten auch, dass rund 20.000 Flugabwehrgeschütze, die an anderen Fronten dringend gebraucht wurden, dort nicht zum Einsatz kamen. Die anfänglich so erfolgreichen U-Boote hatten die Schlacht im Atlantik verloren und konnten nicht verhindern, dass Geleitzüge Millionen von Tonnen Kriegsmaterial nach England und Russland beförderten.

Strategisch befand sich die Wehrmacht überall auf dem Rückzug: Afrika war verlorengegangen, Italien wurde von Engländern und Amerikanern aufgerollt, die Russen trieben das deutsche Heer auf die Reichsgrenze zurück. Auch auf dem diplomatischen Parkett sah es nicht gut aus. Italien war bereits zum Feind übergelaufen, Ungarn, Bulgarien und Rumänien führten geheime Verhandlungen. Die bislang neutrale Türkei dachte darüber nach, auf Seiten der Alliierten in den Krieg einzutreten, und die Schweiz weigerte sich plötzlich, deutsches Gold in Schweizer Franken umzutauschen.

Dennoch blieb die Wehrmacht ein nicht zu unterschätzender Gegner. Im Osten zog sie sich in langsamem Tempo planmäßig zurück und ließ die russische Armee für ihre Erfolge blutig bezahlen.

Im Sommer 1943 gelang es ihr reibungslos, in Griechenland, Jugoslawien und Südfrankreich die italienischen Truppen zu entwaffnen. Und in Italien zeigte die Wehrmacht wieder einmal eindrucksvoll ihre defensive Stärke, indem sie den Vormarsch der Alliierten zu einem blutigen Albtraum machte.

Überraschenderweise schaffte die deutsche Rüstungsproduktion in ihrer schlimmsten Lage ihren höchsten Ausstoß. Dank sieben Millionen Zwangsarbeitern und einer eisernen Disziplin hob Rüstungsminister Albert Speer den Anteil von Kriegswaffen an der industriellen Produktion von 22 Prozent 1942 auf 40 Prozent Anfang 1944 an.

Nach wie vor intakt war die Moral der Zivilbevölkerung. Denn die alliierten Bombardements verfehlten komplett ihr Ziel, den Willen der Deutschen zu brechen, und erreichten das Gegenteil – man rückte zusammen, machte irgendwie weiter, und hoffte auf die Wunderwaffen, die Hitler und Goebbels in Aussicht stellten: überlegene Düsenjäger, weit reichende Raketen, unbesiegbare U-Boote. Auch in den Schützengräben hielt man durch und verteidigte verbissen jeden Meter Boden. Obwohl die Truppe längst wusste, dass der Krieg verloren war. Was die Soldaten an ihren Waffen hielt, war neben Pflichtgefühl, Kameradschaft und Ehre vor allem die Angst, dass das Vaterland vom Feind überrollt werden würde.

Die deutschen Landser kämpften schon längst nicht mehr für Führer und Endsieg, sondern nur noch um die Zukunft ihrer Familien. Sie hofften auf einen Separatfrieden mit den Alliierten im Westen und stemmten sich verzweifelt gegen die russische Armee. Ihnen war aber auch bewusst, dass eine Landung an den Küsten Westeuropas nur eine Frage der Zeit war. Ein Erfolg oder Misserfolg dieser Landung konnte den Verlauf des Krieges entscheidend beeinflussen.

Die Alliierten

Im Jahr 1939 hatte kein Mensch im Traum daran gedacht, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nur wenige Jahre später Hauptmotor der alliierten Kriegsführung sein würden. Denn 1939 verfügten die USA gerade einmal über zwei Infanteriedivisionen, die an der mexikanischen Grenze stationiert waren. Damit rangierte die US-Armee zahlenmäßig hinter der belgischen und der rumänischen Armee.

Dennoch besaßen die Amerikaner eine ureigene militärische Tradition, die hauptsächlich aus dem Sezessionskrieg von 1861 bis 1865 herrührte. Dieser war der erste industriell geführte Krieg der Welt, bei dem zwei Massenarmeen aufeinanderprallten. Die Amerikaner lernten daraus vier Dinge: Massenfertigung von Rüstungsgütern, unbedingte Materialüberlegenheit, schneller Transport von Truppen und zahlenmäßig überlegener Frontalangriff. Diese Prinzipien beeinflussten fortan ihre Militärdoktrin.

Der Einsatz der US-Armee im Ersten Weltkrieg war zu kurz, um daraus Lehren folgen zu lassen. In der Nachkriegszeit schickten die Amerikaner ihre Offiziere nach Paris, wo sie auf der Kriegsschule der zu dieser Zeit besten Armee der Welt ausgebildet wurden.

Als die USA am 7. Dezember 1941 in den Krieg gegen Japan eintraten, war ihre militärische Situation schon eine ganz andere. Innerhalb von nur zwei Jahren hatte sie aus ihren beiden Grenzdivisionen eine große, schlagkräftige Armee gemacht, die sich in puncto Quantität vor ihren europäischen Gegenparts nicht zu verstecken brauchte. Was dieser Armee allerdings fehlte, war die Kampferfahrung. Und das sollte sich im November 1942 deutlich zeigen – während der alliierten Invasion Nordafrikas, der Operation Torch, blamierten sich die amerikanischen Divisionen bis auf die Knochen.

Kein Wunder, dass die Briten mit ihrer großen Kampferfahrung, ihrer langen militärischen Tradition und ihrer geografischen Position als Startort einer jeden Operation gegen den Kontinent in der alliierten Allianz die Führungsrolle beanspruchten.

Ihr Premier Winston Churchill war ein Verfechter der Peripherie-Strategie und wollte das Deutsche Reich lieber an seinen Außengrenzen schwächen, anstatt die Festung Europa frontal anzugreifen. Zu tief saßen die blutigen Erfahrungen aus den Stellungsschlachten des Ersten Weltkriegs, der misslungenen Landung 1915 bei den Dardanellen bei Gallipoli und die Niederlage des britischen Expeditionskorps 1940 in Nordfrankreich.

So trafen im Mai 1943 nach der Niederlage der Achsenmächte in Afrika zwei Strategien aufeinander: Die Amerikaner strebten eine massierte Landung in Mitteleuropa an, gefolgt von einem Stoß direkt ins Herz des Deutschen Reiches. Hingegen wollten die Briten die englisch-amerikanischen Anstrengungen auf Italien konzentrieren. Anstatt einer Landung in Frankreich favorisierte Churchill einen Vorstoß über den Balkan nach Slowenien. Damit wollte er in Deutschland durch die Hintertür einfallen und gleichzeitig den Russen den Weg nach Mitteleuropa versperren. Denn anders als die politisch naiven Amerikaner sah der Premier bereits zu diesem Zeitpunkt die Gefahr einer sowjetischen Vorherrschaft in Osteuropa und den Beginn eines kalten Krieges.

Darüber hinaus war Großbritannien Anfang 1944 materiell und personell am Ende. Nach fünf Jahren Krieg gegen Deutschland und Japan in Europa, Nordafrika und Südostasien besaß das Land keine jungen Männer mehr, die man hätte in den Krieg schicken können. Seine Schulden bei den Amerikanern aufgrund von Waffenlieferungen waren inzwischen so hoch, dass sie die britische Wirtschaft ruiniert hätten, wären sie eingefordert worden. Auch aus diesen Gründen wehrte sich Churchill gegen eine frontale Attacke Mitteleuropas.

Schließlich war es die Forderung Stalins, zur Entlastung seiner Roten Armee in Westeuropa eine zweite Front zu eröffnen, die letztendlich zum Einlenken Churchills führte. Der englische Premier kapitulierte unter dem wirtschaftlichen und politischen Druck und stimmte auf der Konferenz von Teheran Ende November 1943 einer Invasion Nordfrankreichs zu.

Am 15. Mai präsentierte General Montgomery vor hohen Offizieren, Churchill und König Georg VI. die Invasionspläne. Der König bat den Oberkommandierenden der Unternehmung, den US-General Eisenhower, um seine Einschätzung. Der antwortete daraufhin: »Eure Majestät, bei der Operation Overlord werden 11.000 Flugzeuge in der Luft sein, um die größte Schiffsarmada der Geschichte zu beschützen. Die Landung wird ein Erfolg werden.«

Den Optimismus, den Eisenhower versprühte, teilte er selbst nicht. Er hatte bereits ein Schreiben formuliert, in dem er die persönliche Verantwortung für den Fall eines Scheiterns der Invasion übernahm. Durch die Erfahrung der bisherigen alliierten Landungen in Nordafrika, Sizilien, Anzio und Salerno wusste der General, dass für das Gelingen eines amphibischen Angriffs mehrere Voraussetzungen nötig waren: Lufthoheit, Seehoheit, Überlegenheit bei Menschen und Material, Überraschung, gutes Wetter und dass der Gegner sich so verhalten würde wie angenommen. Die ersten drei Punkte konnte Eisenhower als abgehakt betrachten. Auch die Überraschung war geglückt – Operation Fortitude, die Vortäuschung großer Truppenkontingente gegenüber dem Pas-de-Calais, ließ die Deutschen genau dort die Invasion erwarten. Die erste Unbekannte blieb das Wetter. Trotz größter Anstrengungen der englischen Meteorologen lag es im Bereich des Möglichen, dass eine überraschende Schlechtwetterfront die Landungsflotte durcheinanderwirbelte wie einen Haufen Spielzeugschiffe in einem Planschbecken. Der zweite Unsicherheitsfaktor war die Reaktion der Deutschen.

Vier Panzerdivisionen der Wehrmacht und drei der Waffen-SS standen in Nordfrankreich verteilt als Reserven. Die Planer der Landung gingen davon aus, dass diese Einheiten wegen der Lufthoheit der Alliierten und des zerstörten Straßen- und Schienennetzes niemals rechtzeitig an die Front gelangen würden, um dort entscheidend einzugreifen.

Und wenn doch?

Auch waren die bisherigen Landungen nie gegen ausgebaute Stellungen erfolgt. Diesmal aber wartete die – objektiv betrachtet – beste Armee der Welt bis an die Zähne bewaffnet in betonierten Bunkern auf die Angreifer.

Prolog

Im Kamin prasselte ein Feuer aus Buchenholzscheiten und warf lange Schatten auf die mit Stofftapeten verkleideten Wände. Züngelnde Flammen tauchten den Raum in warmes, rötliches Licht. Die hohen Türen aus Eichenholz waren fest verschlossen, die schweren Brokatvorhänge zugezogen. Der Raum war der einzige in dem alten Gebäude, in dem noch Licht brannte. Sonst waren an diesem kalten Winterabend überall schon längst die Flure dunkel, die Büros verwaist, die Zimmer leer.

Der Feldmarschall strich seine Uniformjacke glatt, berührte aus alter Gewohnheit mit Daumen und Zeigefinger das von Eichenlaub, Schwertern und Brillanten geschmückte Ritterkreuz an seinem Kragen, kniff seine Augen zu Schlitzen zusammen und fixierte die drei Generalstabsoffiziere, die mit ihm um den großen Kartentisch aus Eichenholz herumstanden. »Nun, meine Herren, Sie haben meinen Plan gehört. Was halten Sie davon?«

Einige Augenblicke lang war es komplett still im Lageraum.

Der Generalmajor atmete tief aus und sagte: »Er ist ziemlich riskant.« Dann schritt er von der gegenüberliegenden Seite des Kartentischs zu einem silbernen Tablett und ließ sich von dem Hauptmann seine Kaffeetasse noch einmal vollschenken. Er würde in dieser Nacht ohnehin kein Auge zutun. Da kam es auf eine zweite Tasse nicht an.

»Selbstverständlich ist er das«, antwortete der Feldmarschall ohne zu zögern. »Äußerst riskant sogar. Ich gebe ihm bestenfalls eine fünfzigprozentige Erfolgschance.«

Der Generalmajor beugte sich nach vorn und stellte seine Kaffeetasse auf dem Tisch ab, der mit Landkarten von Nordfrankreich in den unterschiedlichsten Maßstäben bedeckt war. Das Meer war blau eingezeichnet, die Strände gelb, die Wiesen hellgrün, die wenigen Wälder dunkelgrün. Dann hob der Generalmajor seinen Kopf: »Was wir hier begehen, ist Verweigerung eines direkten Führerbefehls, Hochverrat und Wehrkraftzersetzung. Lohnt sich dieses immense Risiko überhaupt?«

Der Feldmarschall ging zum Feuer, stocherte ein wenig in der Glut und legte ein paar Scheite nach. »Ich bin absolut davon überzeugt, dass es sich lohnt. Wenn wir handeln, hat Deutschland die Chance auf einen ehrbaren Frieden. Wenn wir nichts tun, bedeutet das mit Sicherheit die vollkommene Zerstörung unseres Landes.«

Wieder war es einen Moment still. Der Hauptmann rüttelte an der hohen Eichentür und prüfte, ob sie noch immer fest verschlossen war. Dann schob er einen der Vorhänge ein Stück beiseite und spähte argwöhnisch hinaus, um sicherzugehen, dass kein unerwünschter Lauscher am Fenster stand.

»Lässt sich eine solche Aktion denn überhaupt geheimhalten?«, hakte der Generalmajor nach. »Was ist mit den Kommandeuren? Sind die dabei?«

»Bei absoluter Funkstille wird nichts nach außen dringen. Kein Telefon. Die Verständigung darf nur persönlich oder über Melder erfolgen. Sollte trotzdem etwas durchsickern, sagen wir, es handle sich um eine Übung. Die Kommandeure sind in der Tat ein erhebliches Risiko. Wir müssen hoffen, dass sie ihre Befehle für echt halten und befolgen.«

Der Generalmajor nickte. »Könnte funktionieren.«

Der vierte Mann im Raum, ein Marineoffizier mit den zwei schmalen und dem breiten Streifen eines Vizeadmirals an den Ärmeln, hatte bisher geschwiegen. Bedächtig entnahm er einem kunstvoll gravierten Silberetui eine Zigarette, klopfte mit ihrem Filter auf den Kartentisch und sah dem Feldmarschall in die Augen. »Was, wenn der Plan schiefgeht?«

»Dann, meine Herren, landen wir alle vier zuerst vor dem Kriegsgericht und danach am Galgen oder vor dem Erschießungskommando.«

Kapitel 1

6. Juni 1944, 4.00 Uhr, Ärmelkanal, Höhe Portsmouth

»Mensch, Mensch, LI! Sehrohrtiefe halten! Wenn mir ständig diese verdammten Zweimeterwellen über die Linse schwappen, kann ich nichts sehen. Das ist hier der Ärmelkanal, LI. Da draußen kutschieren jede Menge Tommyzerstörer umher. Nicht, dass uns einer von denen noch aus Versehen über den Haufen fährt.«

»Is’ schon klar, Herr Kaleu, aber so’n Tausendtonnenboot is kein Fahrstuhl, den man eben mal so rauf und runterlässt.« Der Leitende Ingenieur verzog beleidigt das Gesicht und kratzte sich am Kopf, der für seinen gedrungenen, massigen Körper eigentlich viel zu klein war. »Vor allem bei dem Sauwetter da oben.« Er beugte sich zu den beiden Tiefenrudergängern vor und wies sie mit seiner merkwürdig hohen Fistelstimme an: »Vorn oben zwei, hinten unten eins. Ihr habt’s gehört, Jungens. Sehrohrtiefe.« Dann warf er einen Blick auf den Papenberg, einen nach seinem Erfinder benannten Tiefenmesser, in dessen Mitte eine gefärbte Wassersäule die Tauchtiefe des U-Boot-Kiels angab. Links des Papenbergs war ein Zeiger angebracht, mit dessen Hilfe sich feststellen ließ, wie weit der Sehrohrkopf aus dem Wasser ragte. Zufrieden nickte er. »Gut so, Jungens, passt.« Dann steckte er sich einen Kanten Brot in den Mund und begann langsam mahlend zu kauen. Der LI kaute eigentlich ständig, wenn er nicht gerade schlief.

Seit nun schon vier Stunden stand Kapitänleutnant Dobberstein in der Zentrale von U-988 und peilte durch das ausgefahrene Luftzielsehrohr. Selten stieß der Mond für ein paar Sekunden durch diese rabenschwarze Nacht, und auch dann waren nur ein bis zwei Meter hohe Wellen zu sehen, deren graue Schaumkronen von kräftigen Windböen weggeblasen wurden. Der schlaksige Dobberstein mit seinen unvorschriftsmäßig langen hellblonden Haaren seufzte. Da drüben musste Portsmouth liegen, die Hafenstadt an der englischen Südküste. Bei besserem Wetter hätte man ihre Lichter sehen können. Vor seinem inneren Auge bauten sich Bilder aus einem Urlaub auf, den er vor dem Krieg während seines Ingenieurstudiums mit Freunden in Südengland verbracht hatte. Weiße Felsen, reetgedeckte Cottages, gemütliche Fischerdörfer, Cream tea mit Scones und fetter Butter von Kühen aus Cornwall. Dobberstein seufzte erneut. Ein starker, schwarzer englischer Tee würde ihm jetzt guttun. Nicht diese Plörre von Ersatzkaffee, die ihm der Koch vor ein paar Minuten in einer Blechtasse in die Hand gedrückt hatte. Das Zeug schmeckte noch übler als es roch.

Er fröstelte. Die Zentrale von U-988 war wie das ganze Boot unangenehm kalt und feucht, die Luft roch verschimmelt und schmeckte nach 52 ungewaschenen Männern. Dobberstein inklusive. Seit sie vor fünf Tagen von Brest ausgelaufen waren, standen alle unter Daueranspannung. An Körperreinigung war an dem einzigen Waschbecken in dem mit Nahrungsmitteln vollgehängten Mini-Lokus ohnehin nicht zu denken. Dobbersteins Kopfhaut juckte. Was gäbe er jetzt für frisch gewaschene Haare …

Dobberstein löste für einen Moment das Gesicht vom Sehrohr, rieb mit beiden Handrücken seine brennenden Augen, schob die Kommandantenmütze mit dem schmutzig grauen Überzug in den Nacken und sah sich in der abgedunkelten Zentrale von U-988 um. Zwischen dem beinahe undurchdringbaren metallenen Dschungel aus Rohrleitungen, Handrädern, Hebeln, Schaltern, Ventilen, Anzeigen, Messinstrumenten und Glasröhren blickten ihn lauter junge Gesichter an, richtige Milchbärte. Mit ihren 26 Jahren gehörten Dobberstein und sein Leitender bereits zur alten Garde. Viel älter wurden U-Boot-Offiziere im Kriegsjahr 1944 nicht. Die Schlacht auf dem Atlantik war verloren, die Alliierten hatten Ende 1943 die absolute See- und Lufthoheit errungen. Flugzeugträger fuhren in den Geleitzügen mit und füllten den bisher überwachungsfreien Bereich im Mittelatlantik aus. Die deutschen U-Boote wurden vom überlegenen Radar der Flugzeuge bereits weit vor den Geleiten geortet, unter Wasser gedrückt und vernichtet. Die besten Chancen hatten die Grauen Wölfe noch im Nordatlantik. Unter den extremen Wetterbedingungen des Eismeeres hatten die alliierten Zerstörer genug mit sich selbst zu tun, und es gelang den U-Booten hin und wieder, durch das engmaschige Netz der Bewacher zu schlüpfen.

Auch U-988 hatte bei seiner vierten Feindfahrt das Eismeer zum Ziel. Es hatte sich schnorchelnd in den Ärmelkanal hineingeschlichen und passierte gerade mit Schleichfahrt Portsmouth. Der Schnorchel, dieser zwölf Meter lange Mast, der die beiden MAN-Dieselmotoren unter Wasser mit Luft versorgte, war ausgeklappt und erlaubte es dem U-Boot, getaucht seine Batterien aufzuladen. Die Gefahr, durch Radar entdeckt zu werden, war damit zwar gebannt, die Schallortung eines englischen Zerstörers würde U-988 jedoch aufspüren. Deshalb musste man während des Schnorchelns höllisch auf der Hut sein.

»EinsWO«, rief Dobberstein durch das offene Zentraleschott, »lösen Sie mich bitte mal für eine Weile ab?«

»Jawohl, Herr Kaleu«, antwortete es aus der Offiziersmesse.

Dobberstein peilte erneut durch das die Wirklichkeit vierfach vergrößernde Okular des Luftzielsehrohrs, er versuchte, zwischen Wellen, Wolken und Regenschleiern irgendetwas zu erkennen. »Noch einen allerletzten Rundblick, dann dürfen Sie …« Plötzlich verstummte er. Die Kaffeetasse flog auf die Flurplatten, der Ersatzkaffee ergoss sich in die Bilge. »Mensch, EinsWo, mich laust der Affe. Ich glaube, ich habe da gerade Lichter gesehen. Schnell, sehen Sie sich das mal an.«

Der erste Wachoffizier schnappte sich seine Mütze, sprang wie eine zusammengepresste Feder von der gepolsterten Holzbank der Offiziersmesse und schwang sich geschmeidig wie ein Kunstturner durch das runde Schott. Dass der EinsWO sich wie ein Kunstturner bewegte, lag daran, dass er Kunstturner war. Zumindest bis er sich vor zwei Jahren zur U-Boot-Waffe gemeldet hatte. Mit täglichen Liegestützen, Kniebeugen und Klimmzügen hielt er sich fit und ließ am Zentraleschott gerne sein turnerisches Können aufblitzen. Erwartungsvoll klemmte er sich hinter das Sehrohr. »Lichter, tatsächlich … nordweisend. Sie haben recht, Herr Kaleu. Abgedunkelt, aber immer noch gut zu sehen.«

»Unsere?«

»Nichts gemeldet, Herr Kaleu.«

»Also Tommies.«

»Sieht so aus, Herr Kaleu … ein Geleitzug?«

»Hmmm, bisschen groß für einen Geleitzug. Lassen Sie mich nochmal ran.«

Dobberstein schwenkte das Sehrohr behutsam von links nach rechts, und was er sah, machte den redseligen Düsseldorfer zum ersten Mal, seit er als Achtzehnjähriger im Abitur die Matheprüfung vergeigt hatte, für ein paar Sekunden sprachlos: Eine gewaltige, mindestens zwanzig Kilometer breite Armada fuhr genau auf U-988 zu.

»Kriegsschiffe, nach den Aufbauten zu urteilen. Wo kommen die plötzlich alle her? Verstehe ich nicht. Verlegen die Briten ihre Flotte von Scapa Flow in den Kanal?« Er schüttelte den Kopf. »Ergibt keinen Sinn. Aber was treiben die da?« Dobberstein nahm das Auge vom Sehrohr und sah seinen ersten Wachoffizier fragend an. »Was denken Sie?«

Der EinsWO hob die Schultern. »Möglicherweise ein Landemanöver?«

»Mensch, EinsWO, natürlich, Sie haben recht! Das könnte die Invasionsflotte sein!«, rief Dobberstein. »Diese verdammte Landung, die soll doch irgendwann in diesem Sommer stattfinden, wenn ich mich richtig erinnere. Oder nicht?«

»Stimmt genau, Herr Kaleu«, antwortete der EinsWO aufgeregt. »Und zwar zwischen dem fünften und achten eines jeden Monats, wegen der Gezeiten. Sagte der Flottillenchef bei der letzten Besprechung.« Er schluckte. »Aber wenn das da nur ein Ablenkungsmanöver ist? Die Invasion wird ja oben am Pas-de-Calais erwartet.«

»Ablenkungsmanöver? Großer Gott, EinsWO, schauen Sie sich dieses Ablenkungsmanöver mal an. Hier.« Dobberstein schob seinen Ersten ans Sehrohr.

Der zuckte angesichts der Schiffsansammlung, die auf U-988 zumarschierte, zusammen, als hätte er in eine Steckdose gefasst. »Du liebe Zeit, natürlich, das ist die richtige Invasion. Was machen wir jetzt?«

Dobberstein kaute auf seiner Unterlippe. »Wenn ich das wüsste. Unser Auftrag ist klar – jedes feindlich Schiff anzugreifen, auf das wir treffen. Und davon kommen gerade jede Menge auf uns zu.«

Der EinsWO kratzte sich an seinem mächtigen Bizeps. »Herr Kaleu, das wäre Selbstmord. Da sind sicher Dutzende Zerstörer und Korvetten dabei. Gegen eine solche Übermacht haben wir nicht die geringste Chance. Mit ihrer neuen Schallortung haben die uns sofort am Wickel, und dann …«. Er machte mit dem Zeigefinger am Hals eine waagrechte Bewegung von links nach rechts.

»Korrekt analysiert. Aber …«, Dobberstein hielt kurz die Luft an, »… es herrscht Krieg, und wir alle müssen unsere Pflicht tun. Jedes Schiff der Invasionsflotte, das wir versenken, kann seine Kanonen nicht mehr auf unsere Kameraden an den Stränden abfeuern. Wenn wir uns jetzt feige verdrücken, kostet dies das Leben deutscher Soldaten.« Dobberstein hob die leere Kaffeetasse auf.

Ringsum in der Zentrale war es mucksmäuschenstill geworden. Der dicke LI, der hagere Obersteuermann, die milchgesichtigen Rudergänger, der kaum ältere Zentralemaat hatten jedes Wort von Dobberstein und dem EinsWO mitbekommen. Erwartungsvoll blickten sie die beiden an.

Dobberstein zupfte an seinem verwaschenen, verfusselten, ehemals dunkelblauen Troyer, über den er die Träger seiner Arbeitshose geschoben hatte. Wie auf allen deutschen U-Booten herrschte auch an Bord von U-988 eine legere Kleiderordnung mit den unterschiedlichsten Kombinationen aus militärischen und zivilen Teilen. Vielleicht, weil jede Kriegsmarine ihre Wurzeln in irgendeiner Handelsmarine hat. Vielleicht, weil Marinesoldaten zuerst Seeleute und dann erst Soldaten sind. Vielleicht aber auch, weil in einem engen, feuchten und mit Technik, Nahrung und Sprengstoff vollgestopften U-Boot militärisches Gehabe nicht nur lächerlich wirkte, sondern darüber hinaus aus Platzmangel undurchführbar war. Einzig auf eine korrekte Kopfbedeckung legte Dobberstein Wert. Und so trugen die Mannschaftsdienstgrade und Maate Schiffchen, der Obersteuermann und die beiden Obermaschinisten Mützen mit schwarzem Schirm, der LI, der ZweiWO und der EinsWO Offiziersmützen mit goldbesticktem Schirm. Der LI kombinierte dazu gerne ein viel zu weites, kariertes Baumwollhemd, der EinsWO einen dünnen, engen Sportpullover, der seine Muskeln zur Geltung brachte.

Dobberstein hörte auf zu zupfen. »Also gut, wir greifen an.« Dann drehte er sich zum Zentraleschott. »Hinrichs!«

»Jawohl, Herr Kaleu«, klang es aus dem Funkschapp.

»Funkspruch an den BDU: Feindlicher Schiffsverband gesichtet, 20 Seemeilen südlich von Portsmouth, Fahrtrichtung Süd, zirka tausend Einheiten, operieren in Verband. U-988.«

»Jawohl, Herr Kaleu.«

Wieder einmal ging er auf Jagd. Dobberstein spürte das vertraute Kribbeln in seinen Händen, sein Puls beschleunigte sich, sein ganzer Körper spannte sich wie ein Flitzebogen. Er klappte die beiden Handgriffe des Sehrohrs ein und sagte: »Dann mal los. EinsWO – alles auf Gefechtsstation!«

»Alles auf Gefechtsstation!«, echote der Erste Wachoffizier.

Fünf Minuten später war der Schnorchel eingeholt, und U-988 beschrieb mit halber Kraft seiner beiden Elektromotoren einen weiten Bogen, der es in eine Position von fünfundvierzig Grad zu dem sich nähernden feindlichen Flottenverband brachte. Die schnorchelnde Stahlröhre hatte sich in eine tödliche Waffe verwandelt. In der Zentrale hätte man eine Maus trippeln hören können.

Irgendwo verursachten unsichtbare Wassertropfen mit ihrem pitsch, pitsch das einzig wahrnehmbare Geräusch. Alle hatten die Ohren gespitzt und lauschten Dobberstein, der über ihnen im spärlich beleuchteten Turm auf seinem Fahrradsattel saß und am Gefechtssehrohr klebte. An seiner Seite in höchster Anspannung der EinsWO.

»Kaum zu glauben. Keine Bewacher, keine Seitensicherung. Dafür eine Minensucherflottille, die vorausfährt und solchen Krach macht, dass die uns nicht orten würden, selbst wenn wir ihnen unsere Position durchgeben würden. Die rechnen anscheinend nicht mit deutschen U-Booten in ihrem Vorgarten. Oder ihre Zerstörer haben gerade etwas anderes zu tun. Frage Horchpeilung?«

»Keine Horchpeilung«, antwortete der Funker, der mit geschlossenen Augen langsam am Rad seines Peilgerätes drehte.

»Na, dann wollen wir mal.« Dobberstein beugte sich zur Zentrale hinab. Seine Stimme wurde leiser. »Das wird jetzt heikel, Männer. Sobald unser erster Torpedo detoniert, ist da oben die Hölle los. Dann machen die Jagd auf uns. Viele Jäger, nur ein Hase.« Er lächelte spitzbübisch. »Aber ein schlauer Hase. Der wird den Jägern ein Schnippchen schlagen. So wie immer. Alles klar, Männer?«

»Alles klar, Herr Kaleu.« Die Besatzung von U-988 grinste. So kannten und liebten sie ihren Kommandanten. Mutig, optimistisch, schlau. Längst hatten sich seine Erregung und sein Kampfgeist auf sie übertragen.

»Also, je einen Zweierfächer auf das Schlachtschiff und den schweren Kreuzer an der Spitze des Verbandes. Den Aal aus dem Heckrohr ebenfalls auf das Schlachtschiff, und dann nichts wie weg. Alles notiert, Stegmaier?«

»Jawohl, Herr Kaleu«, antwortete der wortkarge Obersteuermann, der über den Kartentisch gebeugt Dobbersteins Angaben in eine Kladde eintrug.

Pitsch, pitsch machten die Wassertropfen, pitsch, pitsch machten die quälend langsam verrinnenden Minuten. Man hörte, wie Dobberstein schwer atmete. Er musste nun die Geschwindigkeit der gegnerischen Schiffe, ihre Entfernung, ihren Tiefgang und den Winkel, in dem sie sich seinem Boot näherten, schätzen und an den Bootsmann weitergeben, der sie im Vorhalterechner einstellte. Das war schon bei Tag eine Aufgabe, die Erfahrung und räumliches Sehvermögen verlangte. Jetzt, bei Nacht und in diesem Wetter, musste Dobberstein sein gesamtes, in vier Jahren als U-Boot-Kommandant gesammeltes Können aufbieten, um keinen Fehler zu machen. Normalerweise verriet einem die Bugsee eines Schiffes seine ungefähre Geschwindigkeit. Seinen Winkel zum U-Boot konnte man daran erkennen, wie schnell es beim Näherkommen größer wurde. Da beides bei Nacht äußerst schwierig einzuschätzen war, wurden Nachtangriffe sonst über Wasser gefahren. Dafür waren aber heute entschieden zu viele Feindfahrzeuge über U-988 versammelt.

Dann war es soweit.

»Mündungsklappen öffnen. Rohr eins bis vier bewässern. Streuwinkel drei Grad.«

Der erste Wachoffizier rief Dobbersteins Befehle nach unten in die Zentrale, von wo sie in den Torpedoraum weitergegeben wurden.

»Rohr eins und zwei … los!«

»Rohr eins und zwei los!«, echote der EinsWO.

»Rohr drei und vier … los!«

»Rohr drei und vier los!«

Jedes Mal, wenn die beiden eineinhalb Tonnen schweren Torpedos eines Fächers mit Pressluft aus ihren Rohren ins Wasser des Ärmelkanals gestoßen wurden, ging ein Ruck durch U-988.

Dobbersteins nächster Befehl kam aus dem Turm: »Neuer Kurs neunzig Grad … Heckrohr … los!«

»Heckrohr los!«

»So, und jetzt ab durch die Mitte. LI, beide Maschinen volle Kraft voraus, Angriffssehrohr ein. Auf 150 Meter gehen.«

Während das Boot sich behäbig nach vorn neigte und seine beiden in der Summe 750 PS starken Elektromotoren es mit der Geschwindigkeit eines Radfahrers von der Invasionsflotte wegbrachten, glitt Dobberstein, ohne die Stufen der schmalen Eisenleiter zu berühren, in die Zentrale hinab. Bewegungslos, als wäre die Zeit angehalten, erwarteten ihn seine Männer. Man konnte die mit Energie aufgeladene feuchte U-Boot-Luft förmlich mit den Händen greifen. Pitsch, pitsch, machten die Wassertropfen. Stumm lauschte jeder mit nach oben gerichteten Augen und versuchte sich vorzustellen, was sich auf der Wasseroberfläche gerade abspielte. Der Leitende stand hinter den beiden Rudergängern und flüsterte seine Befehle, der Obersteuermann hielt die Stoppuhr in der Hand, die anzeigte, wann die Torpedolaufzeiten um waren. »Jetzt«, sagte er und hatte den Mund kaum geschlossen, als kurz hintereinander fünf Detonationen das Unterseeboot durchschüttelten. Ein triumphierendes Lächeln huschte über die Gesichter.

»Na, das hätten wir mal wieder erstklassig hingekriegt, Männer«, raunte Dobberstein. »Bin gespannt, wie lange es dauert, bis die Royal Navy uns …«

In diesem Augenblick steckte der Funker den Kopf aus seinem Schapp. »Schraubengeräusche aus 180 Grad, schnell näher kommend. Fünf Zerstörer.«

»Donnerwetter, da versteht aber einer sein Handwerk.« Dobberstein nickte anerkennend. »Jetzt werden wir sehen, wer schlauer ist – die Jäger, oder der Hase?«

Kapitel 2

6. Juni, 3.00 Uhr, La Roche-Guyon, Generalfeldmarschall Rommels Hauptquartier

Schloss La Roche-Guyon ist ein großes, prächtiges Renaissanceschloss am Ufer der Seine, etwa sechzig Kilometer westlich von Paris. Die Herzöge von La Rochefoucauld hatten es im 15. Jahrhundert errichtet und im 18. Jahrhundert, als die meisten Burgen und Schlösser nicht mehr der Verteidigung, sondern nur noch der Repräsentanz dienten, der damaligen Mode folgend in ein barockes Wohnschloss mit Terrassen, Gärten, Gemüsegarten und einem schmucken Eingang verwandelt.

Da die Seine an dieser Stelle einen sanften Bogen vollführt, konnte man vom Schloss aus den Schiffsverkehr bereits aus der Ferne beobachten und damit kontrollieren. Deswegen wurde La Roche-Guyon in seiner langen kriegerischen Geschichte immer wieder belagert, gestürmt, besetzt und wieder befreit. Von den Wikingern, den Normannen, den Engländern und den französischen Revolutionären.

Seine jüngsten Besatzer waren im Februar 1944 eingezogen. Das war, kurz nachdem der populärste Feldherr der deutschen Wehrmacht, Erwin Rommel, zum Chef der Heeresgruppe B in Nordfrankreich ernannt worden war und das Schloss zu seinem Hauptquartier gemacht hatte. Die knapp vierhundert Bewohner des verschlafenen Ortes hatten nicht schlecht gestaunt, als urplötzlich eine Hundertschaft Deutscher in ihr Leben trat – Stabsoffiziere, Schreiber, Fahrer, Funker, Kradmelder und Wachsoldaten. Die neuen Hausherren komplimentierten die Familie des Herzogs von La Rochefoucauld höflich in die oberste Etage des Schlosses, betonierten eine Reihe von Splittergräben und verwandelten die an einen Kalksteinfelsen gebaute Anlage in einen Militärstützpunkt. Doch kehrte nach der ersten Aufregung schnell der Alltag zurück, und das Leben ging in La Roche-Guyon wieder seinen gewohnten Gang.

Rommel selbst wohnte nicht im Schloss, sondern ein Stück abseits im kleinen, gemütlichen Pavillon d’Enville. In der Bibliothek des Schlosses hatte er das Kartenzimmer eingerichtet. Als Operationszentrale diente der große Salon. Er ließ sich mittels hoher Fenster und Türen zu einer Reihe von herrlichen Rosenterrassen öffnen, die den Feldmarschall an seinen Rosengarten zu Hause im schwäbischen Herrlingen erinnerten.

Der große Salon mit seinem barocken Mobiliar und seinen kunstvoll gewebten Wandteppichen war eine Augenweide und wurde in zeitgenössischen Reiseführern als der schönste aller Schlosssäle entlang der Seine bezeichnet. Einer der Wandteppiche wurde durch eine überdimensionale Landkarte verdeckt. Sie war übersät mit blauen Linien und Pfeilen von Truppenbewegungen, schwarzen Buchstaben und Zahlen von Divisionen sowie den Symbolen von Heeresgruppen und Armeen der Wehrmacht – ein schwarzweiß kariertes Quadrat für eine Armee, dasselbe mit roter Einfassung für eine Heeresgruppe.

Von Bombardierungen waren Ort und Schloss bislang verschont geblieben, Bewohner und Besatzer fanden nachts normalerweise erholsamen Schlaf. Nur nicht heute. Denn Rommel hatte bereits die ganze Nacht hindurch seinen kompletten Stab um sich versammelt. Schreiber hackten Anweisungen und Befehle in ihre Adler-Schreibmaschinen, Funker drehten an ihren Einstellknöpfen und morsten knapp gefasste Sätze in den Äther, Melder flitzten die Flure entlang, Offiziere brüteten über Materiallisten und Truppenaufstellungen. Aus allen Ecken der großzügigen Räume des Schlosses drang geschäftiger Lärm.

Der große Salon war erfüllt von dem Geklapper der Schreibmaschinen, dem Knistern und Zirpen von Funkgeräten, dem Klackern von Morsegeräten und den Stimmen der Telefonisten.

Die vier Männer, die sich vor die große Landkarte gestellt hatten, mussten lauter als gewohnt sprechen, um sich zu verständigen. Die drei Heeresoffiziere unter ihnen waren durch die karmesinrote Waffenfarbe ihrer Kragenspiegel und die ebenso gehaltene Paspelierung ihrer Schulterstücke als Stabsoffiziere zu erkennen. Ihre strengen feldgrauen Uniformen und ihre hohen Reiterstiefel aus schwarzem Leder verliehen ihnen eine martialische Erscheinung. Ganz anders der vierte Offizier: Er trug den eleganten dunkelblauen Zweireiher der Marine, der ohne die Ärmelstreifen jederzeit als ziviler Abendanzug durchgegangen wäre. Nichts an dieser der Handelsmarine ähnelnden Uniform deutete auf die Stabstätigkeit ihres Trägers hin.

Kritisch musterte Generalleutnant Hans Speidel die Landkarte und rückte seine Brille mit den runden, von einem Metallrahmen eingefassten Gläsern zurecht. »Sind Sie sich wirklich sicher, Herr Feldmarschall, dass die Invasion gerade heute, am sechsten Juni, stattfinden wird?«

Der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B sah seinen Stabschef an. Dieser mittelgroße, dunkelhaarige Doktor der Geschichte mit den kleinen Hamsterbäckchen im vergnügten Gesicht, das einem Realschuldirektor gut stehen würde, war erst vor zwei Monaten von der 8. Armee zu Rommels Heeresgruppe gekommen.

Er und Speidel hatten sich auf Anhieb verstanden und gemocht. Beide waren keine Freunde großer Worte, sprachen aus, was sie dachten, und ergänzten sich vorzüglich. Auf der einen Seite der 53-jährige Rommel, der charismatische Truppenführer, der mit außergewöhnlicher Klugheit und Energie, mit geistiger Beweglichkeit und Reaktionsschnelligkeit seine Gegner zur Verzweiflung brachte. Auf der anderen Seite der 47 Jahre alte Speidel, der begnadete Stratege und Organisator, der Rommels Ungestüm in die richtigen Bahnen lenkte, ihm den Rücken freihielt und damit die Möglichkeit gab, das zu tun, was er am besten konnte – an der Front bei seinen Divisionen zu sein und von vorn zu führen.

Erwin Rommel schob sein markantes Kinn mit dem Grübchen nach vorn, lächelte vielsagend und antwortete mit dem typischen Singsang in der Stimme, den ein Schwabe niemals im Leben los wird: »Mein lieber Herr Speidel, ja glauben Sie denn im Ernst, ich würde sonst den Geburtstag meiner Frau an der Front statt zu Hause in Herrlingen verbringen?«

Speidel schmunzelte. »Ja, natürlich, wie konnte ich das vergessen.«

»Aber Spaß beiseite, meine Herren. Für mich ist die Situation so klar wie noch nie.« Rommel strich mit der Hand seine Uniformjacke glatt und berührte sein Ritterkreuz, unter dem der Pour le Mérite hervorlugte, den Rommel für seine Verdienste während der Isonzoschlachten im Ersten Weltkrieg erhalten hatte. Dann setzte er sich auf die Kante eines der plüschigen Barockstühle, mit denen der große Salon möbliert war. »Erstens hat die Abwehr gestern Abend um viertel nach neun diese beiden ominösen Gedichtzeilen abgehört, das Signal an die Resistance, dass die Invasion in den nächsten vierundzwanzig Stunden stattfinden wird. Zweitens hat der Marinegruppenstab in Paris um ein Uhr heute früh durchgegeben, dass seine Funkmessstationen an der Küste im Ärmelkanal eine außergewöhnlich große Anzahl sich bewegender Punkte geortet haben. Drittens hat der Stabschef der siebten Armee, Generalmajor Pemsel, gegen zwei Uhr früh massive Fallschirmabsprünge gemeldet, die seiner Meinung nach auf die bevorstehende Landung hindeuten.« Erneut die unbewusste Bewegung zum Ritterkreuz. »Und viertens haben wir erst vor einer Viertelstunde von Generalleutnant Reichert gehört, dass seine 711. Infanteriedivision zwei britische Fallschirmspringer geschnappt hat, die detaillierte Karten unserer Stellungen bei sich hatten. Außerdem ist die Resistance in seinem Bereich schon die ganze Nacht so aktiv wie noch nie.« Rommel erhob sich und verschränkte die Arme hinter dem Rücken. »Das sollen alles Zufälle sein? Nein, nein, meine Herren. Das ist die Invasion. Sie kommt. Und zwar heute. Die einzige offene Frage lautet: Landen die Alliierten am frühen Morgen bei Ebbe oder gegen Mittag bei Flut?«

Ein Schreiber legte Rommel ein frisch abgetipptes Dokument zur Unterschrift vor. Der Feldmarschall zeichnete es ab und sah zu den hohen Holzfenstern hinüber. Ein wenig frische Nachtluft würde jetzt guttun. Denn die Luft im Raum war verbraucht. Sie roch nach Tabak, Kaffee, menschlichen Körpern, ungelösten Problemen und schweren Gedanken. Doch vereitelte die Verdunklung, dass die dicken Brokatvorhänge auch nur einen Spalt beiseitegeschoben werden durften.

Vizeadmiral Friedrich Ruge fischte eine Gauloises mit Filter aus seinem silbernen Etui. »Ich kann Ihnen da nicht zustimmen, Herr Feldmarschall. Es ist meiner Ansicht nach äußerst unwahrscheinlich, dass sie ausgerechnet bei diesem miserablen Wetter kommen. Im Kanal herrschen Dauerregen, starker Wind und hoher Wellengang. Weshalb sollten sie gerade bei solchen Bedingungen landen?«

»Weil Sie, verehrter Herr Ruge, mir genau das in Ihrer Eigenschaft als Marine-Verbindungsoffizier vor ein paar Tagen bestätigt haben. Oder sind Ihre Leute etwa nicht zu der Erkenntnis gekommen, dass unter Berücksichtigung von Wetterdaten, Ebbe, Flut und Mondstand eine Landung im Juni nur zwischen dem fünften und siebten stattfinden kann?«

Der hagere, groß gewachsene Ruge steckte die Gauloises zwischen Zeige- und Mittelfinger, zündete sie mit einem Streichholz an und nahm mit Genuss einen tiefen Zug. Dabei fiel ihm die Mahnung seines Arztes ein – keine französischen Zigaretten. Zu stark, zu viel Nikotin. Aber genau das war ja der Punkt. »Schon, Herr Feldmarschall«, antwortete er, »das sind sie, aber …«

»Eben. Und zwar genau hier in der Normandie, weil der Pas-de-Calais mit seinen schmalen Stränden und hohen Felsen für eine so große Landungsoperation ungeeignet ist.«

»Stimmt, aber doch nicht bei diesem Wetter. Was, wenn die Stationen an der Kanalküste Möwen statt Schiffe angemessen haben?«

Rommel lachte, während sich der süßliche Rauch der Gauloises im Raum verteilte. »Ist ja schon vorgekommen, ich weiß. Trotzdem – auch die Luftwaffe geht von einer baldigen Landung in der Normandie aus. Die haben die Bombenangriffe auf Bahnhöfe, Brücken und Straßenkreuzungen der letzten Monate in ganz Nordfrankreich analysiert und festgestellt, dass das Hinterland der Normandie am schwersten betroffen war. Braucht es noch mehr Beweise?«

Speidel nahm seine Brille ab, zog ein sauber gefaltetes, weißes Taschentuch aus der Hosentasche und begann, sorgfältig die dicken runden Gläser zu putzen. »Am Pas-de-Calais hätten sie mit Boulogne, Dünkirchen und Calais sofort drei Häfen für ihre immensen Mengen an Nachschub zur Verfügung. Bei einer Landung an den Normandiestränden dagegen müssten sie erst einmal – sozusagen durch die Hintertür – Le Havre oder Cherbourg erobern. Das kostet Zeit, die sie nicht haben.« Er griff nach einem langen Zeigestock aus Holz, drehte sich zu der großen Landkarte um und stach damit wie ein Degenfechter auf die Meerenge zwischen Dover und Calais. »Wenn sie dagegen genau hier landen, haben sie nicht nur den kürzesten Weg übers Wasser, sondern können auch direkt auf die Reichsgrenze vorstoßen. Sie kassieren dabei die V-1-Abschussbasen und schneiden unsere sämtlichen Divisionen im Westen Frankreichs ab. Außerdem hat die Luftwaffe eine Truppenkonzentration von angeblich achtzig Divisionen in Südostengland festgestellt, die ebenfalls auf eine Landung am Pas-de-Calais hindeutet.«

Ruge schüttelte energisch den Kopf. »Eine Truppenkonzentration, die nach meinen Informationen vorgetäuscht ist.«

»Woher stammen Ihre Informationen?«

»Von Admiral Canaris höchstpersönlich.«

Speidel zog geringschätzig einen Mundwinkel nach oben. »Von Canaris, der in England schon längst keine Spione mehr hat?«

»Ebenso wenig wie die Luftwaffe Aufklärungsflugzeuge.«

Speidel grinste. »Touché, Herr Ruge, touché. Aber mal im Ernst – wie kommt die Abwehr zu dieser Einschätzung?«

Man sah Ruge an, dass er sich freute, der gefürchteten Ironie Speidels endlich einmal Paroli hatte bieten können. Er kostete seinen kleinen Sieg einige Sekunden lang aus und sagte dann: »Canaris geht davon aus, dass es sich dabei um eine Phantomarmee handelt, die einzig aus Fahrzeugattrappen und getürkten Funksprüchen besteht.«

»Obwohl der amerikanische Vorzeigegeneral Patton diese Armee befehligt und sich ständig in Südostengland aufhält?«

»Gerade weil er sich ständig in Südostengland aufhält, Herr Speidel.«

»Aber Hitler und das OKW glauben Canaris nicht?«

»So ist es.«

Rommel fuhr mit beiden Händen über seine hohe Stirn und strich das schüttere Haar zurück. »Außerdem dürfen Sie eines nicht vergessen, meine Herren: Nach dem Debakel von Dieppe vor zwei Jahren werden die Alliierten nie mehr einen befestigten Hafen angreifen. Über die Hälfte ihrer Landungstruppen blieben damals tot oder gefangen zurück. Die haben ihre Lektion gelernt, glauben Sie mir.«

»Im Gegensatz zum Führer, der sich durch Dieppe in seiner Meinung bestätigt sieht, dass ausschließlich die Häfen das Ziel einer feindlichen Invasion sind.«

»Genau, mein lieber Ruge. Das ist ja das Fatale. Am Pas-de-Calais verbaut er Millionen Tonnen von Beton und konzentriert seine Divisionen, während die doppelt so lange Normandieküste viel zu wenig Baumaterial bekommt und von der Hälfte der Truppen verteidigt wird. Dabei bräuchte er nur an die Landungen in Tunesien, Sizilien, Salerno und Anzio zurückzudenken. Was haben die Amerikaner dort gemacht? Lange, breite Sandstrände benutzt. Strände wie die hier in der Normandie.«

»Auch scheint Hitler die Erfahrung aus dem Frankreichfeldzug vergessen zu haben.« Zum ersten Mal in dieser Nacht hörte man im großen Salon die Stimme Hauptmann Aldingers. Zurückhaltend wie immer hatte der Adjutant des Feldmarschalls mit überkreuzten Armen einen Schritt neben Rommel gestanden und die Debatte mit angehört. Obwohl sich die beiden Offiziere seit ihrer gemeinsamen Zeit zwischen 1915 und 1918 im Königlich Württembergischen Gebirgsbataillon kannten, nutzte Hermann Aldinger diese Tatsache niemals für seiner Position unangemessene Vertrautheiten aus. Er besaß genügend Takt und Erfahrung, um zu erkennen, wann sein Chef auf seine Meinung Wert legte. Zum Beispiel jetzt. »Wir haben damals die als uneinnehmbar geltende Maginot-Linie an einem Tag geknackt. Aber er glaubt, dass sein viel schwächer befestigter Atlantikwall die Alliierten aufhalten kann.«

Rommel nickte. »Exakt, Aldinger, Sie bringen es auf den Punkt, ich habe Hitler schon so oft gesagt, dass unsere Strandbefestigungen einen Feind höchstens ein paar Stunden aufhalten können. In dieser Zeit müssen die Reserven herangeführt werden. Dann können wir die Landungstruppen ins Meer zurückschlagen, bevor sie sich festsetzen. Das funktioniert aber nur, wenn unsere Reserven dicht an der Küste stehen.«

»Von Rundstedts, Guderians und Schweppenburgs Variante der klassischen Landschlacht hat aber in der Vergangenheit immer perfekt hingehauen«, widersprach Speidel, der in militärischen Debatten aus Prinzip gerne den Konterpart übernahm. »Die alten Generäle wollen die Alliierten landen lassen, unsere Verbände im Hinterland sammeln, und wenn der Gegner von der Landung erschöpft ist und noch nicht über schwere Waffen verfügt, vereint zuschlagen, ihn einkesseln und vernichten. Sie haben es ja 1940 in Frankreich und 1942 in Afrika selber vorexerziert, Herr Feldmarschall.«