9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Die ideale Umwelt für den menschlichen Körper ist ein mildes Klima am Meer. Doch die meisten Menschen leben unter anderen Bedingungen. Oder setzen sich extremen Umwelten aus, steigen auf Berge, tauchen, fliegen ins Weltall - und überleben dabei Belastungen, die lange unmenschlich waren. Hanns-Christian Gunga untersucht die Auswirkungen von Hitze und Kälte, aber auch von Schichtarbeit und Langstreckenflügen auf den Körper. Er macht deutlich, dass der Anpassung des Menschen an veränderte Umwelten enge physiologische und psychologische Grenzen gesetzt sind; gleichzeitig verändert sich das Klima. Daraus entsteht ein biologischer, aber auch ein politischer Konflikt: Der menschliche Körper passt immer weniger in unseren Lebensraum. x

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 186

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

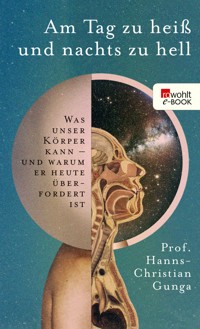

Hanns-Christian Gunga

Am Tag zu heiß und nachts zu hell

Was unser Körper kann – und warum er heute überfordert ist

Über dieses Buch

Die ideale Umwelt für den menschlichen Körper ist ein mildes, ausgeglichenes Klima am Meer. Doch die meisten Menschen leben heute unter gänzlich anderen Umweltbedingungen: in überfüllten, lärmenden, zunehmend heißen Städten, südlich der Sahara, in Arabien oder Asien. Andere – insbesondere aus den Industrieländern – setzen sich willentlich extremen körperlichen Belastungen aus. Sie steigen auf Berge, sie tauchen Apnoe, sie fliegen ins Weltall, springen von Klippen oder aus der Stratosphäre. Doch wie viel hält der Körper aus? Wo sind die Grenzen?

Hanns-Christian Gunga erklärt, wie weit sich der Mensch aus evolutionsbiologischer Sicht an unterschiedliche Umwelten anpassen kann. Er beschreibt anhand von Fallbeispielen, was der menschliche Körper kann, was nicht und welchen Risiken er in der Zukunft ausgesetzt ist. Er erläutert die Grenzen des menschlichen Lebensraums und untersucht die Auswirkungen moderner Umweltbedingungen wie beispielsweise Schichtarbeit, Vereinsamung oder Überbevölkerung auf den Körper.

Das Buch macht deutlich, dass der Anpassung des Menschen an extreme Umwelten auf der Erde – und erst recht im All – enge physiologische und psychologische Grenzen gesetzt sind. Daraus entsteht ein biologischer, aber auch ein dramatischer gesellschaftspolitischer Konflikt, der durch den globalen Klimawandel noch beschleunigt wird.

Vita

Hanns-Christian Gunga, geboren 1954, lehrt und forscht als Universitätsprofessor für Weltraummedizin und Extreme Umwelten an der Charité in Berlin. Der Mediziner, Geologe und Paläontologe ist stellvertretender Direktor des Instituts für Physiologie. Er hat als Wissenschaftler zahlreiche Forschungsreisen nach Nord- und Südamerika, Asien, Afrika und in die Antarktis unternommen und verschiedene internationale Raumfahrtmissionen begleitet.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2019

Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung philipp igumnov flickr.com/photos/woodcum / Getty Images

ISBN 978-3-644-00179-4

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Prolog

Kapitel 1 Temperatur

Wärmeregulierung

Kleidung

Große Hitze – was tun?

Warnzeichen

Kälte

Kapitel 2 Druck

Trend Bergsteigen

Tibet und Chile

Kapitel 3 Energie

Physiologie des Hungers

Knurrt das Hirn wie ein Magen?

Fasten

Diäten

Wie viel Energie verbrauchen wir?

Wie lange kann ein Mensch maximal hungern?

Hungern und Rauchen

Hungersnot

Kannibalismus

Kapitel 4 Raum

Isolation und Sexualität

Kapitel 5 Zeit

Zeitzonen

Unsere innere Uhr

Eulen und Lerchen

Kultureller Schlafentzug

Gesund schlafen

Wie misst der Körper Zeit?

Kapitel 6 Schwerkraft

Der schwerelose Körper

Fit bleiben im All

Strahlung, Schlaf, Psyche

Epilog

Quellen und Literaturhinweise

Danksagung

Prolog

2018 war das wärmste Jahr im Temperaturdurchschnitt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Im Mittel lagen die Lufttemperaturen circa zwei Grad Celsius über den Temperaturen, die in den vergangenen 50 Jahren in Deutschland gemessen wurden. Die Landwirtschaft wies drastische Einbußen auf, und Waldbrände hielten in ganz Deutschland die Bevölkerung in Atem. Und auch dieser Sommer war europaweit von extremer Hitze geprägt. Im Juni hatten wir den heißesten je für diesen Monat aufgezeichneten Tag.Bilder von ausgetrockneten Flüssen und schrumpfenden Gletscherzungen in den Hochgebirgen Europas verstärken den Eindruck einer dramatischen Entwicklung. Das gute Wetter macht viele misstrauisch. Kein Wunder also, dass diese klimatischen Jahrhundertereignisse das Bewusstsein für die Folgen eines Klimawandels geschärft haben; dass das Thema nun die gesellschaftliche Debatte und auch die Politik bestimmt.

Diese nicht endenden Sonnentage haben uns vor Augen geführt, dass auch der Mensch mit seiner Physiologie für höhere Umgebungstemperaturen nicht geschaffen ist. Vielen ist es im Sommer in Deutschland schlicht zu heiß – und erst recht in Frankreich, wo in Gallargues-le-Montueux mit 45,9 Grad Celsius am 28. Juni 2019 nach Angaben des französischen Wetterdiensts die höchste Temperatur im Land seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen wurde. Und wenn schon in Nordeuropa vor allem ältere Menschen wegen der Hitze Hilfe bei Ärzten suchen oder in die Notaufnahmen eingeliefert werden mussten, wird deutlich, dass die bisher scheinbar geringen Klimaveränderungen in anderen Regionen der Welt noch viel katastrophalere Auswirkungen haben werden. In Afrika, südlich der Sahara, wo 320 Millionen Menschen leben, sind die Temperaturen in den Sommermonaten schon heute im Grenzbereich dessen, was ein Mensch ertragen kann. Insbesondere dann, wenn er gleichzeitig schwere körperliche Arbeit in einer heißen und feuchten Umgebung verrichtet. Unter diesen Umweltbedingungen steigt die physische Belastung exponentiell und überfordert selbst eine an die Verhältnisse angepasste Bevölkerung. Die Menschen in dieser Region werden gezwungen sein, entweder ihre Arbeitszeit am Tag merklich zu verkürzen oder physische Arbeiten in die frühen Morgen- oder Abendstunden zu verlegen – was in Afrikas Subsistenzwirtschaft kein Überleben sichern kann. Damit ist leicht nachvollziehbar, welche Auswirkungen ein Klimawandel auf die Ernährungssituation, auf die gesellschaftlichen Systeme und die daraus resultierenden Migrationsbewegungen haben wird: Der Klimawandel verkleinert den Lebensraum des Menschen – weil er den menschlichen Körper überfordert.

Doch das Klima stellt bei weitem nicht die einzige Überforderung dar. In den Metropolen dieser Welt, wo seit 2008 erstmals mehr Menschen leben als auf dem Land, wirken räumliche Enge und allgegenwärtiges Licht unseren natürlichen Bedürfnissen entgegen. Schichtarbeit und Flugreisen über mehrere Zeitzonen hinweg bringen unseren Rhythmus durcheinander. Die Auflösung familiärer Strukturen führt zu sozialer Vereinsamung. Gleichzeitig suchen wir selbst die körperliche Überforderung: Wir tauchen in die Tiefe, steigen auf Berge und veranstalten eine Fußball-WM in Katar, wo es viel zu heiß ist für ein solches Sportturnier. Wir essen zu viel und hungern danach, wir nehmen Drogen und bringen unseren Körper so aus dem Takt, wir optimieren und tätowieren ihn, und statt zu schlafen, schauen wir auf Bildschirme: Unser Körper muss sich immer auch den veränderten sozialen Umwelten anpassen.

All diesen Formen körperlicher Leistungsfähigkeit, aber eben auch der Überforderung unseres Körpers wird in dem vorliegenden Buch nachgegangen, einschließlich der Frage, ob wir, wenn es zu ungemütlich auf der Erde werden sollte, körperlich in der Lage wären, auf einem anderen Planeten wie dem Mars weiterzuleben.

Die Grenzen des Körpers sind die Grenzen des Menschen – und dieses Buch handelt von Menschen in physischen und psychischen Extremsituationen. Die Physiologie ist die Wissenschaft und die Lehre vom Leben, von den normalen Lebensvorgängen und insbesondere von den physikalischen Funktionen des Organismus. Letztere werden unter anderem durch Umwelteinflüsse wie Temperatur, Druck und Schwerkraft beeinflusst. Hinzu kommt, dass es besonders in Extremsituationen entscheidend sein kann, wie eine Belastung empfunden wird. So wird eine physiologische Fragestellung gleichermaßen zu einer psychologischen: Wie wirkt sich Einsamkeit, das Alleinsein, physiologisch auf den Menschen aus?

Den Kapiteln sind unterschiedliche Beispiele von Extremerfahrungen vorangestellt, die sich mit dem Leben und Überleben in einer spezifischen extremen Umwelt beschäftigen. Das kann die Arktis sein, der Weltraum, die Wüste, das Meer oder andere lebensfeindliche Umgebungen. Mit ihrer Hilfe werden die physiologischen Grundlagen des Körpers beschrieben. Es ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Soll es auch nicht sein. Mein Buch soll neugierig machen und zeigen, wie eigentümlich das Leben ist und wie eigentümlich es gerade unter Extrembedingungen verlaufen kann.

Wärmeregulierung

Schon geringfügige Veränderungen der Körperkerntemperatur fordern den Körper unverzüglich zu Gegenmaßnahmen auf. Die hierfür zur Verfügung stehenden autonomen Mechanismen – also jene Abläufe, die wir nicht willentlich beeinflussen können – sind überschaubar: der «innere Wärmetransport» und der Wärmeaustausch mit der Umgebung. Bei Wärmebelastung werden Hautgefäße durch Botenstoffe und Nerven geöffnet. Die Durchblutung wird erhöht, und die Haut rötet sich. Bei Kälte hingegen werden die Gefäße geschlossen, die Haut ist blass, und die Wärmeverluste werden durch den Verschluss vermindert. Wichtig für die Regulierung der Körpertemperatur sind spezielle Schleusen in den Blutgefäßen, die das tiefe und oberflächliche Gefäßsystem verbinden. So funktioniert der Wärmetransport vom Körperkern – dazu gehören Leber, Nieren, Herz, Lunge und Gehirn – zur Körperschale, der Haut, zum Beispiel zu den Handinnenflächen, zu den Ohren oder Füßen: Die zunehmende innere Wärmeproduktion durch körperliche Arbeit oder sommerliche Hitze führt zu einer verstärkten Hautdurchblutung an Körperteilen, die eine relativ große Oberfläche bei geringer Masse aufweisen. Sie sind in der Lage, ihre Durchblutung besonders gut zu drosseln oder zu steigern, je nach Bedarf. Wenn man so will, sind sie die Fenster unseres Körpers. Diese Körperteile können ihre Durchblutung extrem variieren und so die abgegebenen Wärmemengen regulieren. Die Finger können hierfür ihre Durchblutung um das 600fache steigern – kein Wunder, dass man den Ring dann kaum noch vom Finger bekommt.

Physikalisch gesehen stehen für den Wärmeaustausch mit der Umgebung vier Mechanismen zur Verfügung: Konvektion, Konduktion, Strahlung und Evaporation (Abbildung 1). Die Konvektion ist der Wärmetransport mit Hilfe eines bewegten Mediums Luft oder Wasser. Blut als bewegtes Medium im Körper übernimmt konvektiv den Wärmetransport von den Muskeln zur Haut; die vom Copiloten Toner im Tagebuch Wüste beschriebene «Kühle Brise von Nordwesten» ist genau dieser effektive konvektive Wärmetransport von Luft. Konduktion hingegen ist Wärmeleitung in einem ruhenden Medium. Die Wärme wird hier von Atom zu Atom weitergegeben. Im Körper findet der konduktive Wärmetransport im Gewebe statt. Außerhalb des Körpers dort, wo der Körper in direktem Austausch mit Oberflächen und Gegenständen ist: Wenn Sie jetzt bequem auf einer Couch liegen sollten, dann findet Konduktion dort statt, wo Sie mit Rücken und Beinen im Kontakt zum Polster sind. Unangenehmer wird es, wenn konduktiver Wärmetransport am Bügeleisen erfolgt. Dann werden große Wärmemengen von außen in kurzer Zeit der Haut zugeführt, und es kommt unweigerlich zu Verbrennungen mit Blasenbildung. Aber in der Regel ist unsere Umgebung kühler als unsere Körperoberfläche, und so können wir unsere überschüssige Wärme an die Umgebung abgeben. Die so abgeführten Wärmemengen beim ruhenden Menschen lassen sich relativ gut abschätzen. Pro Quadratmeter Hautoberfläche und pro Grad Celsius Temperaturdifferenz zwischen Haut- und Umgebungstemperatur werden circa drei Watt abgegeben. Bei einer Umgebungstemperatur von 25 Grad Celsius und einer Hauttemperatur von 33 Grad ergeben sich 24 Watt/Quadratmeter. Für die gesamte 1,7 Quadratmeter große Körperoberfläche eines Erwachsenen entspricht dies der Energie einer Glühbirne.

Der dritte Mechanismus des Wärmeaustauschs ist die Strahlung: Jeder Stoff mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt sendet elektromagnetische Strahlung einer bestimmten Wellenlänge aus. Kurze Wellenlängen werden von heißen Objekten abgestrahlt, lange Wellenlängen von kühleren (Abbildung 4). Die ausgestrahlte Wellenlänge hängt also von der Oberflächentemperatur ab. Da Menschen und Tiere im gesamten Temperaturspektrum relativ kühle Objekte sind, strahlen sie im langwelligen Bereich, dem Infrarot. Wie kann man sich die Strahlung und die Strahlungsverluste des Körpers besser verständlich machen? Vielleicht so: Legen Sie das Buch aus der Hand und führen Sie die Handinnenflächen an Ihre Wangen bis auf einen Zentimeter Abstand. Halten Sie die Hände in dieser Stellung. Sie werden bemerken: Es wird zunehmend warm. Dieses Gefühl wird dadurch hervorgerufen, dass die Luft im Raum zwischen den Handinnenflächen und den Wangen weitgehend gefangen ist. Die Hautoberflächen strahlen im Infrarotbereich und erwärmen rasch die Luft im Zwischenraum. Wärmefühler (-rezeptoren) in der Haut im Wangen- und Handbereich erfassen die Temperaturänderung. Diese Rezeptoren liegen 500 bis 1500 Mikrometer tief in der Lederhaut und sind unterschiedlich dicht über den Körper verteilt. Unter Ruhebedingungen bei 20 bis 25 Grad Celsius Umgebungstemperatur gibt der Mensch mehr als die Hälfte seiner gesamten Wärmeproduktion in Form dieser Infrarotstrahlung ab. Bei höherer Umgebungstemperatur nimmt der Anteil des Wärmeverlusts durch Strahlung kontinuierlich ab. Ist die Hauttemperatur gleich der Umgebungstemperatur, kann auf diesem Weg dem Körper keine Wärme mehr entzogen werden.

Der vierte Wärmetransportmechanismus des Menschen ist das Schwitzen (die Evaporation oder perspiratio sensibilis). Durch diese Wasserverdunstung auf der Hautoberfläche kann dem Organismus Wärme entzogen werden. Bei dem Übergang von einem flüssigen in einen gasförmigen Zustand, hier Wasserdampf, wird Energie benötigt. Bei vollständiger Verdunstung reicht eine Schweißmenge von rund 2 Gramm/Minute aus, um die gesamte beim Grundumsatz des erwachsenen Menschen entstehende Wärme abzuführen. Da der erwachsene Mensch pro Quadratmeter Körperoberfläche maximal 10 bis 15 Gramm/Minute Schweiß produzieren kann, ist die Evaporation, das Schwitzen, der zentrale Mechanismus der Wärmeabgabe. Bei schwerer körperlicher Arbeit können bis zu 90 Prozent der anfallenden Körperwärme über diesen Mechanismus an die Umgebung abgegeben werden. Die Evaporation funktioniert allerdings nur, wenn der von den Schweißdrüsen erzeugte Wasserdampfdruck größer ist als der Wasserdampfdruck in der Umgebung. Im schwül-warmen tropischen Klima oder im Dampfbad kann deshalb der Schweiß nicht verdampfen. Er sammelt sich an der Hautoberfläche und tropft einfach zu Boden. Es kommt zu keiner Kühlung durch Evaporation. Ist hingegen die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung niedrig, wie im Wüstenklima, kann der Mensch kurzfristig auch extrem hohe Lufttemperaturen und eine hohe Wärmezufuhr aushalten. Voraussetzung ist natürlich, dass der Körper über genügend Flüssigkeit verfügt.

Denn nicht nur über die Schweißdrüsen, auch über die Atmung verliert der Mensch Flüssigkeit. (Da man diese Flüssigkeitsverluste nicht merkt, bezeichnet man sie wissenschaftlich auch als perspiratio insensibilis.) Die Verluste entstehen dadurch, dass der Körper die Einatmungsluft, die in der Regel ziemlich trocken ist, mit eigenem Körperwasser in den Lungen anfeuchten muss. Das Lungengewebe muss feucht sein, um den Gasaustausch in der Lunge mit dem Blut sicherzustellen. Atmet der Mensch die angefeuchtete Atemluft aus, geht ihm Flüssigkeit verloren. Bei