5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kösel-Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Geld und Glück fallen nicht vom Himmel

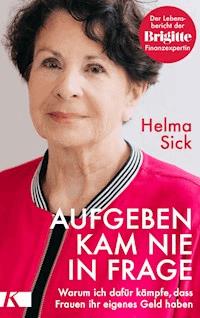

Helma Sick ist durch ihre jahrzehntelange Finanzberatung und ihre »Brigitte«-Kolumne zu einer Institution geworden. Warum engagiert sie sich so stark dafür, dass Frauen unabhängig auf eigenen Füßen stehen? Was steht hinter der erfolgreichen Finanzexpertin, was treibt sie an? Zum ersten Mal gibt sie Einblick in ihre spannende Lebensgeschichte. Erfolg und Selbstbewusstsein wurden ihr keineswegs in die Wiege gelegt, sondern unter harten Bedingungen selbst erarbeitet. Das beschreibt sie ohne Selbstmitleid und mit einer anpackenden Haltung, die Mut macht, das eigene Leben in die Hand zu nehmen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 297

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Das Buch

Für Helma Sick ist es ein Herzensanliegen, Frauen dabei zu unterstützen, unabhängig auf eigenen Füßen zu stehen. Warum engagiert sie sich so stark dafür? Was steht hinter der erfolgreichen Finanzexpertin, was treibt sie an?

Geld und Glück fallen nicht vom Himmel – eine Wahrheit, die Helma Sick in ihrem Leben oft erfahren hat und die sie immer wieder versucht, auch weiterzugeben. Seit dreißig Jahren berät sie Frauen in Finanzfragen, seit über 20 Jahren schreibt sie zu Geldthemen in »Brigitte« und »Brigitte Woman«. Für viele verkörpert sie Expertise, Haltung und Standvermögen – sie ist eine Institution geworden. Erfolg und Selbstbewusstsein wurden ihr jedoch keineswegs in die Wiege gelegt. Aber sie hat nie aufgegeben, hat Lösungen gesucht und gefunden und ist immer wieder über sich selbst hinausgewachsen. Mit Mut, großer Energie und der Bereitschaft, sich Hilfe zu suchen und sie anzunehmen, ist es ihr gelungen, ihr Leben nach ihrem Willen zu gestalten und zu einer wirklich unabhängigen Frau zu werden. Ihre Geschichte ist die ganz persönliche Erfolgsgeschichte einer Frau ohne Larmoyanz und mit einer anpackenden Haltung, die verblüfft und gleichzeitig Mut macht.

Die Autorin

Helma Sick, 1941 im Bayerischen Wald geboren, war u. a. Sekretärin, Schreibmaschinenlehrerin und Leiterin eines Frauenhauses. Sie studierte Betriebswirtschaft und gründete 1987 das Unternehmen »frau & geld Helma Sick«, das Frauen unabhängig finanziell berät und dessen Inhaberin sie heute zusammen mit ihrer Nichte Renate Fritz ist. Die Mutter und Großmutter ist Autorin mehrerer erfolgreicher Finanzratgeber und schreibt regelmäßig in »Brigitte« und »Brigitte Woman«.

Helma Sick

AUFGEBENKAMNIEINFRAGE

Warum ich dafür kämpfe, dass Frauen ihr eigenes Geld haben

Kösel

Inhalt

Einleitung

Ehrbare Fassade: Kindheit im Bayerischen Wald

Eine Tochter als perfekte Tarnung

Die Ehe – einzig wahres Lebensziel?

Was man nicht alles aushält

Das Kapital und seine Folgen

Ein Haus für hundert Frauen

Eine Familie wird gegründet

Neue Wege

Trauer um verpasste Möglichkeiten

Mein zweites Single-Leben

Die neue Freiheit

Meine Hütte – meine Hunde

Unsere Firma expandiert

Frauen und Geld

Sag mir, wo die Männer sind …

Glück und Geld fallen nicht vom Himmel

Anmerkungen

Einleitung

Es war bei einem Vortrag. Kurz vor Beginn kamen zwei Frauen auf mich zu. »Wir sind eigentlich gar nicht hier, um Ihren Vortrag zu hören, sondern weil wir Sie sehen wollten«, gestand die eine. »Ja«, fügte die andere hinzu, »wir wollten im Grunde nur wissen, ob es Sie wirklich gibt.« Ich muss ziemlich verwirrt geschaut haben. Wie kamen die beiden auf die Idee, an meiner Existenz zu zweifeln? Die Frauen erklärten, dass ihre Kinder immer die Zeitschrift Bravo gelesen hatten. Dort gab es eine regelmäßige Kolumne eines Dr. Sommer, an den sich junge Leserinnen und Leser wenden konnten. Dieser Dr. Sommer war aber nicht real, sondern die Kolumne wurde von einem Team aus mehreren Redakteurinnen und Redakteuren geschrieben. Das hatte die beiden Frauen auf die Idee gebracht, doch einmal nachzuforschen, ob das bei Brigitte und meiner Kolumne eventuell auch so sei. Nun, ich bin eine ganz reale Frau, Inhaberin (mittlerweile zusammen mit meiner Nichte Renate Fritz) des Unternehmens »frau & geld Helma Sick, Finanzdienstleistungen für Frauen«, Mutter, Großmutter, Münchnerin (seit 48 Jahren) und keineswegs eine Fiktion!

Eigentlich hätte die Sache für mich erledigt sein können, aber wenig später war ich zu der BR-Fernsehsendung Unter vier Augen eingeladen. Ich sollte mich aber dort nicht nur als Finanzexpertin vorstellen, denn in dieser Funktion sei ich ja bereits sehr bekannt. Aber man wüsste so gut wie nichts über mich privat, wie ich lebe und wie ich wurde, was ich heute bin. Und so erzählte ich dem Redakteur bei einer Vorbesprechung in meinem Büro von meiner schwierigen Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit im Bayerischen Wald. Danach fragte er berührt: »Wie kann man so etwas überleben und dann noch so lebensbejahend sein?«

Zwei starke Kräfte halfen mir, all das zu überstehen:

Einmal eine unbändige Wut über all die Herabsetzungen und Demütigungen, denen ich als Kind und Jugendliche und speziell als Mädchen ausgesetzt war. Und der damit verbundene tiefe Wunsch, es allen zu zeigen.

Und zum anderen war es all das, was ich in meinem kleinen Heimatort von früher Jugend an beobachtet hatte: dass Frauen oft unglücklich ans Haus und an ihren Mann gebunden waren, finanziell völlig abhängig von ihm. Den Mann zu verlassen, ein eigenes Leben aktiv zu gestalten, fiel ihnen meistens nicht einmal im Traum ein. Sie hatten selten einen Beruf und damit auch kein Geld.

Ich aber wollte raus aus diesem Teufelskreis. Nicht nur durch meine persönlichen Erfahrungen, sondern auch durch meine späteren Tätigkeiten wurde mir immer wieder aufs Neue klar, wie wichtig es ist, dass Frauen finanziell unabhängig sind und bleiben.

Ich wollte praktisch etwas für Frauen tun, ihnen Mut machen, nicht aufs Glück zu vertrauen, sondern selbst tätig zu werden. Das ist bis heute so geblieben: Immer noch engagiere ich mich und halte bundesweit viele Vorträge, um diese Botschaft immer wieder zu vermitteln.

Glück und Geld fallen nicht vom Himmel, man muss sie sich erarbeiten. Ich habe nie aufs Glück vertraut, sondern hart gearbeitet und meine Augen aufgemacht. Wenn etwas schiefging, habe ich mich gefragt, was mein Anteil daran war und wie es nun weitergehen könne. Dabei habe ich nie mein Ziel aus den Augen verloren – und das war unter anderem meine Unabhängigkeit.

Vielleicht können Sie von meinen Erfahrungen profitieren. Wenn Sie nach der Lektüre Ihr Leben selbst in die Hand nehmen oder es sich nicht mehr aus der Hand nehmen lassen, hat dieses Buch seinen Zweck erfüllt.

Ehrbare Fassade: Kindheit im Bayerischen Wald

Nach außen hin waren wir eine ganz normale, ehrbare Familie. Vater Geschäftsmann, Imker und Bienenzüchter, politisch aktiv. Mutter eine tüchtige Geschäftsfrau und Hausfrau, treue Katholikin, der sonntägliche Kirchenbesuch eine Selbstverständlichkeit. Zwei Kinder.

Hinter der Fassade aber lagen Abgründe, normal war gar nichts. Und weil ich im Laufe meines Lebens sehr viele solcher Familienverhältnisse gesehen habe, sehr viel Fassade und Scheinheiligkeit, bin ich zutiefst misstrauisch gegenüber dem gern von konservativen Parteien propagierten Familienbild, das allzu oft nicht der Realität entspricht.

Mein Vater kam 1893 zur Welt, auf einem Bauernhof im Bayerischen Wald, in bescheidenen, aber geordneten Verhältnissen. Er hatte von Geburt an eine unheilbare Muskelschwäche, lernte erst mit drei Jahren laufen und ging zeit seines Lebens an einem Stock. In seinen letzten Jahren war er vollständig gelähmt.

Nach dem Volksschulbesuch versuchte er sich als Pferdehändler. Später, im Ersten Weltkrieg, diente er in der Kavallerie. Ab 1919 engagierte er sich politisch im Bayerischen Bauern- und Mittelstandsbund, einer liberal-konservativen Partei, die sich – für Bayern ungewöhnlich – betont antiklerikal positionierte. Sehr bald entdeckten seine Parteifreunde, dass mein Vater ein begabter und mitreißender Vortragsredner war, und nutzten dieses Talent. Schließlich, im Oktober 1928, wurde er Schriftleiter und Lokalredakteur bei der Viechtacher Zeitung.

Mein Vater war nur 1,65 Meter groß, schmal und dunkelhaarig mit einem Oberlippenbart – beileibe kein Adonis, aber trotzdem kam er bei Frauen gut an. Vielleicht, weil er witzig war und charmant und gut reden konnte? Ich erinnere mich noch gut, wie aufgeregt die Nonnen im örtlichen Krankenhaus, wo er regelmäßig wegen seiner Muskelschwäche behandelt wurde, jedes Mal waren, wenn er kam. Ich – damals noch ein kleines Kind – durfte ihn begleiten, bekam von den Nonnen Saft und manchmal ein Bonbon.

Auch bei meiner Mutter kam er gut an. Sie war ein hübsches Mädchen, der altmodische Ausdruck »drall« beschrieb sie gut. Auch sie wuchs auf einem Bauernhof auf, aber im Gegensatz zu meinem Vater in großem Elend. Ihr Vater war Alkoholiker, versoff Hab und Gut. Hunger war Alltag. Auch für ordentliche Kleidung und Schuhe reichte das Geld nicht. Sogar im Winter musste sie häufig barfuß in Holzschuhen gehen. Wie mir erzählt wurde, schlug der Vater, wenn er betrunken aus dem Wirtshaus nach Hause kam, nicht nur seine Kinder, sondern vergewaltigte auch seine Frau. Daraus entstanden fünfzehn Kinder, von denen fünf noch ganz klein starben. Die restlichen zehn, fünf Mädchen, fünf Buben, überlebten irgendwie.

Dieses Elend hielt meine Großmutter nicht aus. Sie wusste keinen Ausweg, wegzugehen war unmöglich, sie hatte keinen Beruf und kein Geld, und es gab auch niemanden, der sie hätte aufnehmen können. Und so nahm sie sich mit fünfzig Jahren das Leben: Sie erhängte sich.

Wie mein Vater auf meine Mutter aufmerksam wurde, weiß ich nicht, vermutlich durch einen sogenannten »Schmuser«. So nannte man damals Männer, die einen ehrbaren Beruf hatten, sich aber mit dem Verkuppeln Heiratswilliger etwas Geld dazuverdienten. Sie zogen von Dorf zu Dorf, schauten sich die Heiratswilligen an und vermittelten den Kontakt zu potenziellen Partnern. Jedenfalls kam mein Vater eines Tages mit seinem Motorrad in das Dorf meiner Mutter. Er war fünfzehn Jahre älter als sie und ein angesehener Mann: Lokalredakteur der Ortszeitung, das war schon was! Für meine Mutter eröffnete sich durch ihn eine völlig neue Welt; ihr muss es wie ein Lottogewinn vorgekommen sein. Um 1930 herum, genau weiß ich es nicht, heirateten die beiden. Sie bezogen eine Mietwohnung in einer kleinen Marktgemeinde mit Geschäften, einem Krankenhaus und einem Rathaus.

Das Haus, in dem sich die Mietwohnung befand, war groß und hässlich. Alle Räume waren dunkel, kaum ein Sonnenstrahl drang durch die Fenster. Und es war feucht, es roch nach Schimmel. Die Toilette war nur über einen langen, düsteren Gang zu erreichen. Die meiste Zeit hielten wir uns in der Küche auf. Das Wohnzimmer war klein, ein schmaler Schlauch. Saß ich auf dem Sofa, konnte ich zusehen, wie Mäuse an den Wänden entlanghuschten. Manchmal schlüpfte ich in meine Hausschuhe und stellte mit einem Aufschrei fest, dass Mäuse es sich sogar darin gemütlich gemacht hatten. Es reichte doch schon, dass sie im Zimmer herumrannten – dass sie auch noch meine Schuhe okkupierten, ging zu weit!

Nichts an unserer Wohnung war komfortabel, es gab nicht einmal ein Bad, wir wuschen uns in der Küche. Nur in der Waschküche stand eine alte Wanne, in der ich einmal in der Woche baden durfte. Mein Bruder und ich mussten uns ein sehr kleines Zimmer teilen.

Weltfremd? Hauptsache gehorsam …

Mein großer Bruder Heribert, das erste Kind meiner Eltern, kam 1933 zur Welt, eine schwere Geburt. Das zweite Kind, wieder ein Junge, wurde einige Jahre später tot geboren. In allen furchterregenden Einzelheiten legte meine Mutter mir später dar, wie schrecklich dieses Erlebnis gewesen sei und dass die Ärzte ihr dringend nahegelegt hatten, keine weiteren Kinder zu bekommen, da sie mit einer weiteren Schwangerschaft ihr Leben riskieren würde. Diese Warnung der Ärzte besprach sie mit ihrem Beichtvater, denn natürlich würde ihr Mann mit ihr schlafen wollen, und wirksame Verhütung gab es zu dieser Zeit nicht, ganz davon abgesehen, dass sie seitens der Kirche unerwünscht war. Der katholische Priester gab ihr in seiner Weltfremdheit – und diese nehme ich der Kirche bis heute übel – den Rat, dass sie dann eben nicht mit ihrem Mann schlafen dürfe. Nur, wie sollte das gehen? Mit meinem Vater jedenfalls ging es nicht, und so kam ich 1941 zur Welt. Ob mich meine Mutter in meinen ersten Lebensjahren mochte, weiß ich nicht. Später jedenfalls machte sie mir das Leben zur Hölle.

Mein Vater ging dafür überaus liebevoll mit mir um. Ich war seine Prinzessin, sein Augenstern. Er kümmerte sich um alles, was mich betraf, las mir vor, nahm mich mit zu seinen Bienenvölkern. Erst ein halbes Leben später sollte ich der Wahrheit über all das, was da wirklich zwischen meinem Vater und mir abgelaufen war, auf die Spur kommen. Denn seine Liebe zu mir war keine reine Vaterliebe. Aber ich hatte die Geschehnisse so tief in mir vergraben, dass jahrzehntelang nichts davon an die Oberfläche trat. Bis zu dieser späten Erkenntnis war meine Welt übersichtlich: Meine Mutter war die Böse, mein Vater der Gute.

Ein Geschäft zum Überleben

Aus alten Unterlagen, in Sütterlin verfasst (diese Schrift musste ich in der Schule noch lernen), konnte ich entnehmen, dass mein Vater den Bauern- und Mittelstandsbund 1932 verlassen hatte, um Kontakt mit der NSDAP aufzunehmen. Wie viele andere Leute glaubte er, die Nationalsozialisten könnten drängende Probleme wie hohe Arbeitslosigkeit und Rezession lösen, Veränderungen herbeiführen und Wohlstand für alle bringen. Im Bayerischen Wald, in der Grenzregion zu Böhmen, war die Armut damals besonders groß, da es keine Industrie gab, die den kinderreichen Bauernfamilien eine Zukunft versprochen hätte.

Vaters anfängliche Euphorie für die neue Bewegung verflog aber rasch. Sehr schnell begriff er, wie der Hase lief und worauf das Ganze hinauslaufen sollte. Er war, wie so viele, auf die falschen Versprechungen und Parolen hereingefallen. Seine Erkenntnis behielt er aber nicht für sich. Vielmehr sollte jeder erfahren, wie Anhänger verheizt worden waren, wie sich da wieder eine Partei an die Macht katapultiert hatte und diese Macht nun missbrauchte. Da Vater seinen Mund aufmachte und seinem Missmut in populären und gut besuchten Vorträgen Ausdruck gab, wollte die NSDAP schon ein Jahr später wegen Disziplinlosigkeit und »politischer Unzuverlässigkeit« nichts mehr mit ihm zu tun haben. Parteimitglied war er nie, so weit war es gar nicht gekommen.

Mein Vater wurde ein erbitterter Nazigegner, und weil er so massiv gegen Hitler und dessen Partei wetterte – nicht nur in örtlichen Versammlungen, sondern auch in der Zeitung, für die er schrieb – , verlor er auf Druck der Kreisleitung der NSDAP seinen Job als Lokalredakteur: Man kündigte ihm, und zwar fristlos. Von einem Tag auf den anderen war er arbeitslos, ohne Einkommen, obwohl er für seine Frau und meinen Bruder Heribert (ich war damals noch nicht auf der Welt) zu sorgen hatte. Weil er seine Arbeit als Redakteur nicht mehr ausüben konnte – ihm war klar, dass ihn wegen der zügig vorangetriebenen Gleichschaltung kein anderes Presseorgan mehr einstellen würde – , kam er schließlich auf die Idee, wenigstens dem Papier treu zu bleiben. Und so eröffnete er einen kleinen Schreibwarenladen mit Briefumschlägen, Tinte, Farbbändern, Farbstiften – und mit Zeitungen.

Meine Mutter hatte mit dem, was meinen Vater umtrieb, wenig zu tun, für Politik interessierte sie sich nie. Hinter dem Ladengeschäft aber stand sie voll und ganz und entwickelte sich tatkräftig zu einer guten und tüchtigen Geschäftsfrau. Aber es machte ihr natürlich Angst, dass die NSDAP in unserer Ortschaft immer mehr Einfluss gewann und dass sie und ihre Familie Anfeindungen ausgesetzt waren. Die örtliche Gruppe der NSDAP wollte meinem Vater nämlich verbieten, das Schreibwarengeschäft zu betreiben. Nur mithilfe einflussreicher Freunde konnte er diese Schikane abwehren. Die Erlaubnis, auch mit Büchern zu handeln, wurde ihm aber wegen politischer Unzuverlässigkeit verwehrt. Mein Vater, schon seit vielen Jahren aktiver Imker, wollte Bienenzuchtartikel verkaufen, um eine kleine zusätzliche Einkommensquelle zu haben. Aber auch dies wurde ihm nicht gestattet. Bei der Gendarmerie stand er an erster Stelle der Verhaftungsliste; er wurde ständig überwacht.

Eine Tochter als perfekte Tarnung

Auf Dauer erwies es sich als unmöglich, in einem klammen, schimmeligen Haus mit Papier zu handeln. Und von einem Laden konnte eigentlich auch keine Rede sein, es war eher ein kleiner Lagerraum. Aber mein Vater hatte treue Kunden und war angesehen in unserem Ort. Deshalb fingen meine Eltern 1946, ein Jahr nach Kriegsende, an, ein Haus zu bauen, ein richtiges Wohn- und Geschäftshaus. Mein Vater plante das schon lange, er wusste, wie sehr seine Ware unter den schlechten Bedingungen litt. Aber während des Krieges hatte ihm die örtliche Bank einen Kredit verweigert – natürlich aus politischen Gründen, niemand hatte ihm Geld leihen dürfen. Nun aber war der Krieg vorbei, die politische Situation hatte sich geändert.

Erspartes hatten meine Eltern kaum, sie mussten also hohe Schulden machen. Noch heute spüre ich die Bedrohung, wenn der Bankdirektor zu uns ins Haus kam und hinter verschlossenen Türen ernste Gespräche mit meinen Eltern führte, weil sie den Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen konnten. Das Schreibwarengeschäft warf einfach zu wenig ab, um die Schulden rasch abtragen zu können. Mein Vater betrieb zwar noch eine große Imkerei mit 150 Bienenvölkern, die Honig produzierten, der anschließend verkauft wurde. Auch züchtete und verkaufte er Königinnen, aber all das war nur ein Nebenverdienst, unsere finanzielle Situation besserte sich dadurch nicht entscheidend. Dazu kam, dass mein Vater nicht krankenversichert war – vermutlich hatte ihn wegen seiner Krankheit keine Versicherung aufgenommen. Die vielen Behandlungen, die er brauchte, musste er allesamt selbst bezahlen.

Die geschlossenen Türen riefen bei mir auch Erinnerungen an die letzten Kriegsjahre wach, an konspirative Treffen in dunklen Hinterzimmern. Dorthin nahm mich mein Vater mit, wenn er sich mit Männern traf, die so wie er gegen Hitler agierten. Ich war erst zwei oder drei Jahre alt, zu klein, um zu verstehen, was bei diesen Diskussionen im Flüsterton verhandelt wurde. Erst als Erwachsene verstand ich, dass mein Vater mich offensichtlich als Alibi mitgenommen hatte – nach dem Motto: Wo Väter mit ihren Kindern hingehen, droht keine politische Gefahr. Ich war die perfekte Tarnung: Vater und Tochter machten einen Ausflug zu Freunden!

Dabei suchten wir ähnlich missliebige Leute auf, wie mein Vater einer war. Ich erinnere mich an einen Mann, der später in ein Konzentrationslager gebracht wurde. Mein Vater hörte, wie ich später aus seinen Unterlagen erfuhr, regelmäßig den Londoner »Feindsender« BBC, was damals streng verboten war. Und er gab alles, was er da hörte, an seine politischen Freunde weiter.

Die Angst geht um

Diese geheimen Treffen fanden zwar nie bei uns zu Hause statt, dennoch trugen sie – ebenso wie die unangenehmen Besuche des Bankdirektors – dazu bei, dass ich meine Umgebung als bedrohlich empfand. Ich war sehr nervös als Kind und bin es auch lange geblieben. Immer hatte ich sehr viel Angst, und ich denke, dass diese durch die Atmosphäre bei uns zu Hause geschürt wurde, ebenso wie durch ein Bedrohungsszenario, das in unserem Ort in aller Munde war: »Der Russ kommt!« Alle waren fest davon überzeugt, dass »der Russ« irgendwann bei uns einmarschieren würde. Und was dann Schreckliches geschehen würde, konnte man sich ja denken … Stattdessen rückten aber 1945 die Amerikaner mit ihren Panzern bei uns ein und wurden von der Bevölkerung freudig begrüßt. Uns Kindern schenkten sie Kaugummi und Bonbons.

Meine ständige Angst wurde noch verstärkt durch einige schlimme Ereignisse, die sich mir nachhaltig eingeprägt haben.

Unser Haus stand am Ende einer abschüssigen Straße. Eines Tages fuhr ein Bus diese Straße herunter, und als der Fahrer abbremsen wollte, merkte er, dass die Bremsen nicht funktionierten. Der Bus krachte mitten in unser Geschäft hinein, Heizkörper gingen durch den Aufprall entzwei, Wasser strömte in riesigen Mengen heraus und vernichtete vieles, was sich im Laden befand. Papier und Zeitungen saugten das Nass gierig auf. Ob meine Eltern gegen solche Schäden versichert waren? Ich weiß es nicht.

Der nächste Schock ließ nicht lange auf sich warten. Ich war zwölf. Mein Vater kam abends nach einem geselligen Beisammensein nach Hause, betrat den Flur und rief: »Komisch, hier riecht es aber angebrannt!« In der Küche saß ein Onkel von mir, ein Bruder meiner Mutter, der aus dem Krieg zurückgekehrt war und bei uns als eine Art Hausmeister fungierte, weil er keine andere Arbeit gefunden hatte. Augenblicklich sprang er auf und rannte die Treppe hinunter in den Keller. »Die Heizung!«, hörte ich ihn noch rufen. Was auch immer er daraufhin an der Heizung machte – es führte dazu, dass sie explodierte. Ein Wahnsinnsknall erschütterte das gesamte Haus. In den Mauern taten sich dicke Risse auf. Mein Onkel wankte mit lauten Schmerzensschreien die Treppe herauf, Gesicht und Oberkörper waren völlig schwarz. Ein Rettungswagen wurde gerufen, mein Onkel kam mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus.

Doch ganz besonders nachhaltig und schmerzlich grub sich das folgende Ereignis in meine Erinnerung ein. Wir hatten einen Hund, einen Boxer. Bodo hieß er, genau: Bodo von Hülshoff. Mit ihm konnte ich herrlich spielen, er machte alles mit. Ein Beispiel: Der Keller unseres Hauses beherbergte nicht nur die Heizung, er war in viele kleine Räume aufgeteilt, in denen alle möglichen Sachen gelagert wurden. Ich lief mit Bodo in den Keller und sagte zu ihm: »Ich verstecke mich jetzt, und du musst mich suchen.« Tatsächlich wartete er, bis ich mich in irgendeiner Ecke verkrochen hatte. Er tat sogar so, als würde er mich nicht gleich finden, obwohl ich unentwegt kicherte und er sich natürlich auf seine hervorragende Hundenase verlassen konnte. Nachdem er also in alle Räume geschaut hatte, sprang er schließlich mit einem Satz auf mich zu und schleckte mein Gesicht ab. »Du bist ein toller Hund«, lobte ich ihn. Ich liebte Bodo über alles. Ein Wachhund war er allerdings nicht: Läutete es abends an der Haustür, verkroch er sich, bei Gewittern versteckte er sich hinterm Sofa.

Nach einigen Jahren entdeckte man, dass Bodo Krebs hatte. Von Monat zu Monat ging es ihm schlechter. Er konnte am Ende kaum noch laufen, fressen mochte er auch nicht mehr. Da es damals kaum Tierärzte gab, holten sich meine Eltern Rat in der Apotheke. Dort riet man uns, den Hund mithilfe eines Narkotikums, das man über die Nase verabreicht, einzuschläfern. Ich stand neben meinen Eltern, hörte nur das Wort »einschläfern«. Ich wusste mit meinen zwölf Jahren natürlich nicht, was ein Narkotikum ist. Ich dachte – und meine Eltern stellten das auch nicht richtig – , man würde Bodo etwas in die Nase tun, er würde tief und fest schlafen und dann in den Hundehimmel kommen und keine Schmerzen mehr haben. Diese Vorstellung fand ich tröstlich und sagte, dass ich das machen wollte. Aber Bodo schlief nicht einfach ein. Er war ein großer Hund, der sich heftig wehrte. Und so musste ich sein quälendes Sterben nicht nur mit ansehen, ich war sogar aktiv daran beteiligt. Meine Eltern standen daneben und sahen zu.

Sehr viel später wurde mir bewusst, dass meine Eltern das nicht hätten zulassen dürfen. Sie hätten Bodo einschläfern müssen, nachts, während ich schlief. Ich wäre dann morgens aufgewacht und hätte Bodo tot aufgefunden, hätte weinen und mich von ihm verabschieden können. So aber verfolgte mich das schreckliche Sterben meines geliebten Hundes noch sehr lange.

Schock im Pfarrhaus

Als ich dreizehn oder vierzehn war, hatte ich ein weiteres schreckliches Erlebnis, das mich jahrzehntelang verfolgte. Ein Mädchen in diesem Alter war damals, anders als heute, noch ein Kind, trug Zöpfe, Schminke gab es nicht, mit Jungen durfte man nicht sprechen.

In unserem Ort war gerade ein katholischer Gastpriester zu Besuch. Er kümmerte sich um die Seelsorge, predigte in den Messen und nahm den Gläubigen die Beichte ab. Auch ich musste bei ihm zur Beichte gehen. Als ich im Beichtstuhl saß, fragte er mich, sein Gesicht ganz nah an dem Trenngitter, ob ich denn aufgeklärt sei. Nein, flüsterte ich. Weder mein Vater noch meine Mutter hatten mit mir über das gesprochen, was zwischen Mann und Frau ablief. Ich hatte nur das aufgeschnappt, was meine Freundinnen so erzählten, was in der Schule kursierte.

Daraufhin sagte der Priester, ich solle doch am Nachmittag ins Pfarrhaus kommen, um 15 Uhr. Dann entließ er mich. Ich hatte ein ganz ungutes Gefühl. Aber damals kam in unserem kleinen Ort der Pfarrer gleich nach dem lieben Gott. Wenn wir Kinder einem Pfarrer im Ort begegneten, mussten wir einen Knicks machen und sagen: »Gelobt sei Jesus Christus.« Und wehe, wenn wir es vergaßen! Ich durfte die Verabredung also nicht ignorieren, so gern ich es auch getan hätte.

Bedrückt machte ich mich nach dem Mittagessen und den Hausaufgaben auf den Weg ins alte Pfarrhaus. Durch die Pforte betrat ich den Garten. Alles war still, niemand war zu sehen, nicht einmal das Töpfeklappern einer Haushälterin war zu hören. Noch bevor ich läuten konnte, wurde mir die Tür geöffnet. In ihr stand breit und mächtig der Herr Pfarrer, ein dicker Mann mit rundem, rotem Gesicht und grauem Bart. Er war fast kahl und trug eine Brille. »Komm rein«, begrüßte er mich.

Zögernd trat ich ein. Er wies mir den Weg in ein hinteres Zimmer. Es war nicht groß, außer einem Schreibtisch, zwei Stühlen, einem Bett und einem riesigen Kreuz an der Wand gab es keine Möbel. »Setz dich«, sagte er und zeigte mit der Hand auf den Stuhl, der vor dem Schreibtisch stand. Ich wollte mich nicht setzen, ich hatte Angst! »Nun nimm schon Platz!« Der Pfarrer wurde langsam ungeduldig.

Notgedrungen setzte ich mich, er zog seinen Stuhl dicht neben meinen. Auf dem Schreibtisch lagen Hefte mit nackten Menschen. Wie erstarrt saß ich da. Der Pfarrer griff zu einem der Hefte mit den entblößten Frauen- und Männerkörpern »in Aktion« und blätterte es durch. Er fing an zu schwitzen und schwer zu atmen. Dann zwang er mich, die Pornohefte anzuschauen, und fasste mich dabei unter dem Rock an. Ich saß wie gelähmt auf meinem Stuhl. Mittlerweile keuchte er regelrecht, dann stand er auf, ließ auch mich aufstehen und sagte in diesem bestimmten, tragenden Pfarrerston: »Verspürst du jetzt nicht auch den Wunsch, mir anzugehören?«

Ich wusste nicht, was das zu bedeuten hatte, was er mit »anzugehören« meinte, ich wusste nur, dass das, was hier passierte, nicht sein durfte. Instinktiv schrie ich deshalb so laut ich konnte: »Nein!«, während der Pfarrer immer wilder schnaufte. Und dann geschah etwas Verrücktes: Er befahl mir niederzuknien und segnete mich. Dann durfte ich gehen.

Völlig verstört lief ich zurück nach Hause. Meiner Mutter konnte ich mich nicht anvertrauen. Sie hätte mir nicht geglaubt und vermutlich mir die Schuld gegeben. Sie merkte zwar, dass ich sehr durcheinander war, aber sie fragte nicht nach. Und mein Vater war durch unser kompliziertes Verhältnis auch nicht der, mit dem ich über so etwas reden konnte.

Doch andere Mädchen aus meiner Klasse, mit denen der Pfarrer Ähnliches gemacht hatte, erzählten ihren Eltern davon. Und ihnen wurde geglaubt. Die öffentliche Empörung war groß, und der Gottesmann wurde, wie in der katholischen Kirche in solchen Fällen üblich, zwangsversetzt: Er kam an einen anderen Ort, wo er wahrscheinlich weiter sein Unwesen getrieben hat.

Die spätere Erinnerung an dieses Erlebnis zeigte und bestätigte mir wieder einmal, wie unmenschlich das Zölibat war und ist. Warum zwingt man Männer im besten Lebensalter, keusch zu leben, einer Beziehung abzuschwören? Warum sollen sich Gläubige Rat suchend an einen Pfarrer wenden – so, wie es meine Mutter damals nach der Geburt ihres zweiten Kindes tat –, wenn dieser über Liebe und Partnerschaft aus eigener Erfahrung gar nichts weiß?

Grausame Liebe

All diese Ereignisse waren schlimm für mich. Aber das, was mein künftiges Leben wirklich nachhaltig negativ beeinflusst hat, war die Beziehung zu meinen Eltern.

Mein Vater liebte mich über alles, er vergötterte mich. Ich war sein Augapfel, seine Prinzessin. Immerhin wurde ich also in meinen ersten Lebensjahren geliebt. Aber – das weiß ich heute – es war keine normale Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Denn er missbrauchte mich. Er ging nicht zum Äußersten dabei, war nicht brutal, sondern eher liebevoll. Und ich hielt das natürlich für Liebe, ich kannte ja nichts anderes, er war mein Vater. Vergleichsmöglichkeiten hatte ich nicht. Die meisten meiner Freundinnen hatten keinen Vater mehr, er war entweder im Krieg gefallen oder noch in Gefangenschaft.

Meine Mutter hingegen hegte eine tiefe Abneigung gegen mich, die immer schlimmer wurde. Sie schlug mich, wann immer ich den Mund aufmachte und etwas wollte. Sie war so voller Zorn, dass sie mit allem, was sie gerade in der Hand hatte, auf mich eindrosch. Sogar ein Bügeleisen war einmal dabei.

Und sie sagte zutiefst verstörende Dinge zu mir. Als ich vierzehn oder fünfzehn war, hatten wir uns einmal heftig gestritten. Ich sehe es noch vor mir: Wir standen im Garten, da sagte sie ganz ruhig, aber voller Wut, eiskalt: »Wenn ich dich doch gleich nach der Geburt ertränkt hätte.« Ich fing an zu weinen. »Warum magst du mich denn nicht?«, schluchzte ich verzweifelt. »Du hast immer genug zum Essen und immer was zum Anziehen gehabt«, sagte sie daraufhin. Essen? Anziehen? Das war doch etwas Selbstverständliches, oder? Mir ging es darum, geliebt zu werden, und sie sprach von Essen und Kleidung! Erst später begriff ich, dass das für sie als Kind und Jugendliche nicht selbstverständlich gewesen war: Sie hatte nie genug zu essen gehabt, und auch bei der Kleidung hatte es hinten und vorn nicht gereicht. Doch auch vor diesem Hintergrund war es extrem grausam und hartherzig, so mit dem eigenen Kind zu sprechen. Und ihre sehr harte Kindheit allein konnte ihr Verhalten nicht erklären, denn ihre Schwestern, die genauso aufgewachsen waren, liebten ihre Kinder und waren nett zu ihnen.

Bei jeder sich bietenden Gelegenheit sagte mir meine Mutter, dass ich hässlich sei: »Du bist hässlich, so unglaublich hässlich. Schau dich nur an!« Begegnete ich ihr morgens, sagte sie regelmäßig: »Du schaust wieder aus wia d’ Henn unterm Schwoaf.« Das hieß: Ich sah ihrer Ansicht nach »beschissen« aus. Und ich glaubte ihr das. Sah ich in den Spiegel, registrierte ich jeden winzigen Pickel in meinem Gesicht. Ich sah die Haare, die, wie ich fand, merkwürdig von meinem Kopf abstanden, und dann diese Beine, die meiner Meinung nach viel zu dick waren. Meine Mutter hatte recht. Auch ich fand mich hässlich und sah nur Mängel.

Wenn meine Mutter so mit mir sprach, konnte ich nur weinen. Dabei sehe ich, wenn ich heute Fotos von mir anschaue, ein sehr niedliches kleines Mädchen und – später – eine richtig hübsche Jugendliche. Ich hatte dunkle Haare, wache Augen und ein gleichmäßig geformtes Gesicht. Weder war ich zu dick noch zu dünn, nicht ein einziger Makel war auszumachen. Warum hatte ich das nicht im Spiegel gesehen? Hatte ich denn nicht meine Freundinnen gefragt, die mir bestimmt erklärt hätten, dass meine Mutter spinnen würde? Wahrscheinlich nicht – aus Angst vor der Antwort. Meine Mutter war die oberste Instanz. Erst mit dreißig fing ich an, eine eigene Meinung von mir zu entwickeln.

Häufig sagte meine Mutter auch: »Du kommst noch mal ins Gefängnis.« Ich war jedes Mal außer mir … Wie kam sie darauf? Kamen nicht Menschen ins Gefängnis, die etwas Böses verbrochen hatten? Aber ich hatte doch nichts getan! Und dann hatte ich noch mehr Angst, etwas falsch zu machen.

Erst Jahrzehnte später, nach langer Psychoanalyse, in der ich erstmals die Erkenntnis zulassen konnte, dass mich mein Vater missbraucht hat, erst da ergab dieser Satz einen »Sinn«, wenn man in diesem Zusammenhang überhaupt von »Sinn« sprechen kann: Meine Mutter muss geahnt, wenn nicht gewusst haben, was zwischen meinem Vater und mir vorging. Und sie reagierte, wie offenbar viele Mütter reagieren, wenn sie »so etwas« ahnen – sie machen die Töchter dafür verantwortlich. Sie wagen es nicht, ihren Mann dafür zur Rechenschaft zu ziehen, weil das ja Konsequenzen haben müsste, zum Beispiel den Mann zu verlassen. Aber wo hätte sie hingehen sollen? Sie hatte keinen Beruf, kein eigenes Geld, niemanden, der sie unterstützt hätte. Also blieb sie, lebte weiter in ihrer Rolle als Geschäftsfrau, Hausfrau und Mutter.

Wenn ich sie auf ihre so harten Worte ansprach, zuckte sie nur jedes Mal mit den Schultern und meinte: »Das sagt man halt so.«

Nein, das sagte man nicht so. Das sagte man nur so, wenn man es auch so meinte.

Wenn die Störnäherin von der Weiz erzählt …

Es gibt aber zum Glück auch positive Dinge, die ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe. Sehr gern erinnere ich mich an Rosi, die Störnäherin. Sie war eine gemütliche, sehr runde Frau, die zweimal im Jahr zu uns kam. »Die Stör« war für Frauen so etwas Ähnliches wie »die Walz« für Handwerksburschen. Die Wandernäherinnen waren in der Regel ledige gelernte Schneiderinnen, die durch das Land reisten. Auf Bauernhöfen oder in Privathaushalten wie unserem besserten sie Wäsche aus, nähten Vorhänge, flickten Hosen und Jacken, fertigten aber auch neue Kleidung. Sie wohnten und aßen in den Familien; ihre eigene tragbare Nähmaschine brachten sie mit.

Rosi war meist zwei Wochen bei uns. Sie saß in unserer großen Wohnküche an ihrer Nähmaschine. Ich hielt mich gern neben ihr auf, wenn sie nähte. Sie kam ja viel herum und kannte die unglaublichsten Geschichten – vom armen Bauernmädchen, das einen amerikanischen Millionär geheiratet hatte, vom Chefarzt, der einen Anhalter mitnehmen wollte, der ihm dann eine Schlinge um den Hals gelegt und ihn ausgeraubt hatte. Von einem Bauern berichtete sie, über den man hinter vorgehaltener Hand erzählte, er habe seinen Bruder umgebracht und im Wald vergraben und sei unter dem Druck seiner Schuld Alkoholiker geworden.

Besonders gern erzählte Rosi, wo es wieder »geweizt« hatte. Eine »Weiz« war ein Gespenst, eine Geistererscheinung. »Es weizt« war der altbayerische Ausdruck dafür, dass es spukte.

Und Rosi wusste Geschichten von Hellseherinnen, wie von der, die mit anderen Frauen beim Sonntagskaffee zusammensaß. Plötzlich sagte sie zu einer der anwesenden Frauen: »Geh heim und back einen Kuchen, dein Mann kommt aus der Gefangenschaft.« Die Frau ging heim, buk einen Kuchen, und kaum war der Kuchen fertig, stand ihr Mann vor der Tür, von dem sie seit Jahren nichts mehr gehört hatte. Ich liebte diese Geschichten. Es war immer schaurig-schön mit Rosi. Sie war nicht nur fleißig, sie war auch äußerst unterhaltsam.

Mutig wie Maria

Ich ging auch sehr gern in den von Nonnen geführten Kindergarten, und noch lieber ging ich später in die Grundschule, obwohl in meiner Klasse 54 Kinder saßen. Aber Fräulein Gramminger, unsere resolute Klassenlehrerin, hatte alles voll im Griff. Es waren so viele Kinder, weil 1950 eine Flüchtlingswelle aus Ostpreußen und Sudetenland über unseren kleinen Ort hereingebrochen war. 12 Millionen Flüchtlinge waren es insgesamt, zwei Millionen von ihnen kamen nach Bayern.

Ein Mädchen aus meiner Klasse, sie hieß Maria, ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Sie lebte mit ihren Eltern in ärmlichen Verhältnissen auf einem Einödhof. Für ihren täglichen Weg zur Schule, der über Felder und durch Wälder führte, brauchte sie eine geschlagene Stunde. Und natürlich wieder eine Stunde für den Heimweg. Schulbusse gab es ja damals nicht. Und gerade dieses Mädchen fehlte kaum jemals. Sie kam bei Regen und bei Schnee, bei Hitze und bei Kälte – und die Winter im Bayerischen Wald können sehr kalt sein! Es war vermutlich der unbedingte Wille, etwas zu lernen, der sie antrieb, auch allein alle Widrigkeiten auf sich zu nehmen. Und das beeindruckt mich bis heute zutiefst, besonders wenn ich sehe, dass Kinder und manchmal sogar Jugendliche heute nicht mal zwei Straßen weit allein zur Schule gehen dürfen.

Und noch etwas löst die Erinnerung an Maria bei mir aus: eine richtige Wut. Maria kam des Öfteren mit zerrissenen Kleidern in die Schule, weil sie ja durch Wälder und über Felder, durch Brombeergestrüpp und auf unbefestigten Wegen laufen musste. Und ich finde es dekadent und pervers, wenn ich heute auf der Straße Leute sehe, im Wohlstand aufgewachsen, die es schick finden, in zerrissenen Jeans herumzulaufen und dafür sogar noch viel Geld auszugeben. Was sich wohl die Näherinnen in Bangladesch denken, wenn sie solche Hosen herstellen? Viele von ihnen leben in Slums und sind schon seit Kindesalter in den Fabriken beschäftigt. Eine solche Näherin verdient vierzig Euro im Monat und schuftet dafür zehn Stunden am Tag.

Vielleicht habe ich ja einiges, was ich erreicht habe im Leben, auch Menschen wie Maria, Vorbildern an Mut und Ausdauer, zu verdanken.

Die große Freiheit