Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

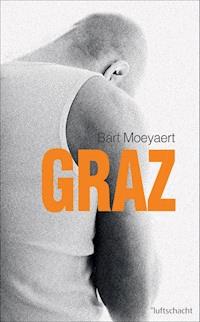

Das neue Buch des Astrid Lingdren Memorial Award Preisträgers Bart Moeyaert. Von Wagemut , Gefühlschaos und der Nützlichkeit eines Sofas

Bart Moeyaert ist ein Meister darin, die Welt durch die Augen seiner jungen Leser zu sehen und ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Der neue Jugendroman des Astrid-Lindgren-Preisträgers 2019. Bianca ist genervt. Ihre Mutter meint, man brauche eine Bedienungsanleitung für sie. Ihr Vater will sie nur noch alle zwei Wochen sehen, weil sie so bockig ist. Und ihr kranker kleiner Bruder zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Am liebsten würde Bianca verschwinden. Stattdessen hält sie den Mund, weil sie so gut schweigen kann. Nur ihre Gedanken kann sie nicht zum Schweigen bringen. Messerscharf seziert sie ihre Situation, die sich urplötzlich ändert, als eine neue Nachbarin auf dem Sofa sitzt. Durch ihre Fragen merkt Bianca erst, wie gut sie Gefühle ausdrücken kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 105

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Das neue Buch des Astrid Lingdren Memorial Award Preisträgers Bart Moeyaert. Von Wagemut , Gefühlschaos und der Nützlichkeit eines SofasBart Moeyaert ist ein Meister darin, die Welt durch die Augen seiner jungen Leser zu sehen und ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Der neue Jugendroman des Astrid-Lindgren-Preisträgers 2019. Bianca ist genervt. Ihre Mutter meint, man brauche eine Bedienungsanleitung für sie. Ihr Vater will sie nur noch alle zwei Wochen sehen, weil sie so bockig ist. Und ihr kranker kleiner Bruder zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Am liebsten würde Bianca verschwinden. Stattdessen hält sie den Mund, weil sie so gut schweigen kann. Nur ihre Gedanken kann sie nicht zum Schweigen bringen. Messerscharf seziert sie ihre Situation, die sich urplötzlich ändert, als eine neue Nachbarin auf dem Sofa sitzt. Durch ihre Fragen merkt Bianca erst, wie gut sie Gefühle ausdrücken kann.

Bart Moeyaert

Bianca

Aus dem Niederländischen von Bettina Bach

Carl Hanser Verlag

1

Mein Bruder hält seine Gabel und sein Messer in der Hand. Er hat Hunger, sagt er.

»Ich nicht so.«

Ich finde es viel zu warm für warmes Essen.

Auf Alans nackter Brust ist ein Ausrufezeichen.

Man hat ihm schon dreimal den Brustkorb aufgeschnitten, aber es sieht nur aus wie ein Mal, und er lebt noch.

Bum-bum macht sein Herz links der Narbe.

Nein, stimmt nicht, bum-bum macht sein halbes Herz.

2

Ping, macht die Mikrowelle hinter mir, trotzdem stellt meine Mutter nichts auf den Tisch.

Sie setzt sich hin und pflanzt die Ellbogen neben ihren Teller. Sie will was mit uns besprechen, sagt sie.

Und zu Alan: »Ruhig bleiben.« Sie hält ihre Hand vor sein Gesicht, als hätte er schon viel zu viel geredet, dabei ist Alan ruhig und sitzt still da und atmet.

Sie nimmt ihm Messer und Gabel weg.

Danach stützt sie die Ellbogen wieder ab und legt das Kinn auf die Hände. Sie guckt von mir zu einem Fleck auf dem Tisch, der die Form eines Fischs hat.

Dann holt sie tief Luft und sagt, mein Vater und seine Cruz wollten es anders machen als bisher.

»Ohne Einleitung, Mama«, sage ich.

Ohne Einleitung heißt es, Papa und seine Cruz fänden mich schwer zu händeln.

Das ist nichts Neues.

Neu ist der Vorschlag, der dann folgt.

Sie fänden es praktischer, wenn ich nicht mehr jedes Wochenende zu ihnen komme. Einmal alle zwei Wochen wäre besser, denken sie. Oder alle drei. Das wäre mir doch sicher auch lieber.

Oder?

Es klingt nicht nach einem Vorschlag. Es klingt, als würden wir es jetzt so machen.

Trotzdem wollen sie wissen, was ich davon halte.

Ich schaue von meiner Mutter zu dem weißen Teller vor mir.

Es liegt nichts drauf, aber wart mal: Guck noch mal hin. Auf einmal liegt da ein Stück zähes Fleisch, um das ich nicht gebeten habe.

»Bin ich nicht. Nur manchmal nicht ganz einfach.«

»Das habe nicht ich gesagt, Bianca«, sagt meine Mutter.

»Nein. Aber du könntest Papa widersprechen.« Meine Stimme zittert.

Mama schüttelt den Kopf und tut so, als würde sie lächeln.

»Ich gebe nur weiter, was er gesagt hat. Dann kannst du es gleich mit ihm und Cruz besprechen, wenn sie heute Nachmittag kommen. Deine Entscheidung. Du weißt doch, dass du ein Mädchen mit Gebrauchsanweisung bist, und darauf nehme ich Rücksicht. Du wolltest keine Einleitung, also hast du keine bekommen. Ich sage es so, wie sie es gesagt haben.«

Schwer zu händeln.

Ich schiebe den Teller weg.

Dann schaue ich zu Alan, der wieder Gabel und Messer in die Hand genommen hat und sie wie zwei Soldaten neben seinem Teller auf das Futter aus der Mikrowelle warten lässt.

»Und er?«, frage ich Mama und nicke in Alans Richtung.

Soll er doch mit dem Besteck machen, was er will. Obwohl er das Messer so gefährlich dicht ans Gesicht hält, dass er sich fast das Auge aussticht.

Alan schaut zu mir. Er seufzt. Er will nicht wissen, was ich davon halte.

Aber der Erklärung meiner Mutter hört er zu.

Sie sagt, für ihn würde sich nichts ändern.

»Das geht auch gar nicht, bei seiner Gesundheit. Der Junge ist neun.«

Sie meint, dass er erst neun ist, sagt es aber so, als würde er nie zehn werden.

Ich verdrehe die Augen. Hilfe!

Mama und Theater.

Seit ein paar Monaten besucht sie einen Kurs, das merkt man.

Alan verspürt die Neigung darzustellen, was er gehört hat. Dass er ein armes, armes Würstchen ist. Ein lächerlich kleines Etwas. Ein wehrloses Geschöpf.

Er lässt den Kopf über die Stuhllehne fallen und stöhnt und sagt mit der Stimme von Stewie aus Family Guy, er hätte Hunger. Er könnte einen ganzen Hackbraten verputzen. Oder eine ganze Schale warmer Kirschen, locker.

Ja-ha.

Er guckt schon ganz gierig.

Mama legt den Finger auf die weiße Pille neben seinem Glas, schiebt sie zu ihm.

»Prima, dann fang doch mal mit der an.«

Sie nimmt ihm erst die Gabel, dann das Messer aus der Hand und legt sie neben seinen Teller. Gleich gebe es Essen, sagt sie, und dass sie froh wäre, wenn er dann zwei, drei oder vier Happen isst.

»Bianca und ich sind fast fertig mit dem Besprechen.«

Alan hat das Maul eines Wolfs und den Magen einer Maus. Mit einem leeren Teller vor sich ist er der Allergrößte, aber wenn er dann was drauf hat, ist es immer viel zu viel, und er gibt auf.

Ich schaue zu Mama und frage sie mit einem Blick, ob sie von mir erwartet, dass ich gleich Ping mache, weil ich eine Minute über den neuen Plan von Papa und seiner Cruz nachgedacht habe und ihn eigentlich / ehrlich gesagt / logisch / klar doch / kein Problem / super finde.

Sie wartet.

Ich schweige.

Von wegen Ping.

Ich finde es nicht gut. Ich habe was anderes im Kopf. Einen ganz anderen Plan.

Sie beugt sich zu mir, als hätte ich was gesagt und sie hätte es nicht verstanden.

»Jetzt tu mal nicht so, als ob du dich auf die Wochenenden freust, Bianca. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie dir fehlen würden, oder? Im Mai warst du froh, als sie gesagt haben, sie holen dich lieber am Samstag ab als am Freitag. Anderthalb Tage mit ihnen in einem Haus, das ist dir doch schon zu viel.«

»Das ist kein Haus, wo die wohnen.«

»Natürlich ist es ein Haus. Sie wohnen mit vielen anderen Menschen zusammen und das Gebäude hat ein Dach, also ist es ein Haus, das hat sich dein Vater so ausgesucht.«

»Und seine Cruz«, sage ich. »Ja, gut.«

Ich zucke mit den Schultern.

Ein Gebäude, das früher ein Speicher war, wo fast keine Wände sind und so ungefähr alles allen gehört / ja, okay / es hat ein Dach / es ist ein Haus.

Wenige Sekunden, mehr brauche ich nicht, um zu entscheiden, dass ich keine Lust mehr habe auf den Rest dieses Gesprächs. Sie werden es aber auch nie kapieren: Zuerst entscheiden sie ohne mich, und dann werde ich gefragt, ob ich die Entscheidung gut finde.

Diesmal nicht.

Ich habe keine Lust auf meinen Bruder, der sich aufführt wie ein ausgehungertes Tier, das über sein Essen herfallen will, um dann ein paarmal im Fleisch rumzustochern und am Ende um ein Butterbrot zu betteln — und es auch noch bekommt.

Ich habe keine Lust auf Soße, die aussieht wie Blut.

Ich will nicht aufpassen müssen beim Essen, weil Sauerkirschen Flecken machen und weil die Küche noch weiß ist und neu, und schau mal, wie schön grün der Philodendron ist.

Ich schiebe den Stuhl zurück. Die Stuhlbeine kreischen auf den Fliesen.

Mama fasst sich an den Kopf.

Spitze.

»Ich habe keinen Hunger«, sage ich.

»Du musst essen.«

»Muss ich nicht.«

Mama sagt zu meinem Rücken, dass ich dableiben soll. Dass ich jetzt essen soll, wegen meines Hungers später. Dass gleich ein Freund von Alan zum Spielen kommt. Und dass die Mutter dieses Freundes eine ganz besondere Frau ist. Dass ich im siebten Himmel sein würde, die Frau kenne ich nämlich. Ehrlich.

Sie schwört es.

»Du findest sie supertoll.«

Weil ich nicht reagiere, schlägt sie einen anderen Ton an.

Sie sagt, ich sei unfair. Wenn ich so weitermache, müsste sie am Ende noch meinem Vater und seiner Cruz recht geben.

Ich bleibe unten an der Treppe stehen, die Hand auf dem Geländer.

Schwer zu händeln.

Mama spricht es nicht aus, aber es geht ihr durch den Kopf.

Mir fallen viele Dinge ein, die ich gern tun oder sagen würde, doch ich atme nur tief ein und ganz langsam wieder aus.

Alan sagt: »Ich höre sie atmen, sie lebt noch.«

»Ja«, sagt Mama.

Sie geht mit seinem Teller zum Topf mit den Kirschen auf dem Herd und fragt, wie man den Namen seines Freundes eigentlich richtig ausspricht. »Schees?«

Alan sagt etwas, was so ähnlich klingt.

»Genau«, sagt Mama. »So.«

Sie kichern zusammen.

Ich muss weg hier. Von diesem Zweiergekicher wird mir immer ein bisschen schwarz vor Augen.

Ich klopfe mir auf die Hosentasche.

Habe ich den Schlüssel dabei?

Ja.

Ich mache die Tür auf. Dann ziehe ich sie hinter mir zu.

Ich will nicht, dass man denkt, ich wäre wütend, aber wenn man das denkt, ist es auch nicht schlimm.

3

Mama nennt michrasend.

»Ich weiß, wie du dich fühlst, Kleine. So war ich auch in deinem Alter.«

Früher musste sie bei jeder Kleinigkeit Dampf ablassen, sonst hätte sie mit Sachen um sich geworfen.

Ich weiß, was Dampf ist, aber sie hat keine Ahnung, wie ich mich fühle.

Sie verwechselt mich mit einer verwöhnten Göre, die sich wütend auf den Boden wirft und mit den Füßen strampelt und nein, nein, nein brüllt.

Falsch.

Ich bin viel rasender, als sie denkt, aber mit einem Unterschied: Ich mache fast keinen Krach.

Wenn ich nachher zurückkomme, wird sie mich fragen, wo ich war.

Sie wird wissen wollen, ob jetzt wieder alles okay ist. Hat der Spaziergang geholfen, ist der Dampf abgelassen?

Bin ich jetzt wieder — äh — händelbar?

Ja, werde ich sagen.

Und einen Spaziergang beschreiben, den ich nicht gemacht habe.

Ich werde zeigen. Unter ihrem Arm durch. Mein Finger überquert die Brücke. Ich zeige bis ans hintere Ende der Bibliothek. Dann zeige ich im Bogen ums Altenheim und erzähle Geschichten über Leute, die ich nicht gesehen habe. Oder ich sage, ich hätte es nur bis zum Spielplatz geschafft und dort geschaukelt.

Sie nimmt Schauspielunterricht — ich brauche keinen.

Sie wird mir in die Augen schauen, und dann schaue ich zurück und erfinde immer weiter Geschichten, bis sie denkt: Ach, das wird schon, mit Bianca. Das Kind hat es nicht leicht, aber ich bin ja schon froh, wenn es jeden Tag ein bisschen weniger schwierig ist.

Wenn die wüsste.

4

Wenn ich mir auf die Taschen klopfe, um zu spüren, ob ich meine Schlüssel dabeihabe, und dann die Haustür hinter mir zuziehe, mache ich keinen Spaziergang zum Dampfablassen.

Wenn ich die Tür zugezogen habe, biege ich rechts ab.

Vor dem Spielplatz wieder rechts und danach noch mal.

Ich gehe um den halben Block.

Am anderen Ende des Gartens kehre ich durchs Tor zu uns zurück. Dort bleibe ich im Schatten der Hecke stehen.

Keiner sieht mich.

Am Anfang habe ich mich mit dem Rücken an die Betonmauer gepresst und ein paar Sekunden gewartet und meinen ganzen Mut zusammengenommen.

Ich habe es nicht so mit Krabbelviechern.

Jetzt warte ich nicht mehr, es bringt nichts. Ich kneife die Augen zusammen und schiebe mich vorsichtig zwischen die Büsche und die Mauer.

Erst die Schulter und danach alles andere.

Ich muss aufpassen, dass mir der Beton nicht die Haut aufschürft. Hier und da lugen Bolzen raus. Manchmal bleiben meine Kleider dran hängen.

Immer ist da ein Moment, wo ich am liebsten kehrtmachen möchte. Weil ein Insekt summt oder sein Beinchen bewegt. Weil etwas juckt oder klebt. Da verpuppt sich alles Mögliche und kriecht und krabbelt rum.

Manchmal habe ich das Gefühl, die Hecke will nicht, dass ich da bin.

Dann pikst mir ein Zweig in die Seite.

Hau ab, hau ab.

Die Hecke war zuerst da.

Schon bevor wir eingezogen sind.

Einmal hat jemand einen Spaten in die Erde gestochen und eine Kuhle gegraben und den Anfang einer Hecke gepflanzt. Einmal dachte jemand: Das wird eines Tages eine Hecke, wo keiner mehr durchkommt.

Aber da haben sie nicht mit mir gerechnet.

Irgendwann ist die Betonmauer weg. Das fühlt sich immer komisch an.

Überall um mich rum ist nur noch Hecke. Staub und Grün, Spinnweben, stacheliges Holz. Als wäre ich in eine Baumkrone geworfen worden und wüsste nicht mehr, wo rechts und links, vorn und hinten ist.

Dann zähle ich bis drei, weil ich nicht für immer im Gebüsch gefangen sein möchte.

Drei, zwei, hopp.

5

Da stehe ich dann, heil und ganz, auf diesem winzigen Stückchen Erde, von dem niemand weiß, dass es das gibt.

Es ist echt nicht groß.

Ich kann mich nicht mal lang hinlegen.