14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Verlagsbuchhandlung Liebeskind

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

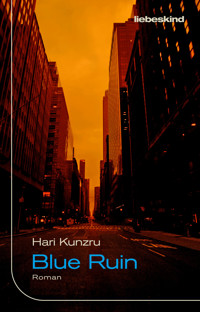

Im London der Neunzigerjahre war Jay einer der vielversprechendsten jungen Künstler. Heute hat er keinen festen Wohnsitz, er schläft in seinem Auto und liefert Lebensmittel in Upstate New York aus. Die Pandemie ist in ihrer Hochphase, jeder ist verunsichert und hat Angst. Jay muss eine Lieferung zu einem riesigen, mit einem ausgeklügelten Alarmsystem gesicherten Anwesen bringen, das mitten im Wald liegt. Als sich die Tür öffnet, steht ihm eine Frau gegenüber, die einst spurlos aus seinem Leben verschwand … Vor über zwanzig Jahren hatten Jay und Alice eine stürmische, selbstzerstörerische Beziehung, bis Alice mit seinem besten Freund Rob durchbrannte, der später in New York zum gefeierten Kunststar aufsteigt. Trotz Schutzmaske und seines desolaten Zustands erkennt Alice Jay sofort und lädt ihn ein, eine Zeit lang auf dem Anwesen Zuflucht zu suchen, zusammen mit Rob und einem befreundeten Paar. Doch die Vergangenheit lässt sich nicht einfach ausblenden, und die Situation läuft langsam, aber sicher aus dem Ruder ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 387

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Hari Kunzru

Blue Ruin

Roman

Aus dem Englischen übersetzt von Nicolai von Schweder-Schreiner

Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel

»Blue Ruin« bei Alfred A. Knopf, New York und Simon & Schuster, London.

© Hari Kunzru 2024

© Verlagsbuchhandlung Liebeskind 2024

Alle Rechte vorbehalten

Covermotiv: Jean Marmeisse / plainpicture

Covergestaltung: Robert Gigler, München

eISBN 978-3-95438-177-7

Für meine Freundinnen und Freunde

Poverty Piece:

Remain poor until the war ends

Lee Lozano, April 1970

Inhalt

Teil 1

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Teil 2

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Danksagung

Hari Kunzru bei Liebeskind

1

TROTZ DER MASKE ERKANNTE ICH SIE SOFORT. Sie stand auf der Veranda am Ende der Einfahrt, das Gewicht auf einem Fuß, das andere Bein entspannt, die linke Hand um das rechte Handgelenk gelegt, sodass Finger und Daumen quasi eine Handschelle bildeten, eine unverwechselbare Geste, wegen der ich sie manchmal aufgezogen hatte, weil sie dabei aussah, als wollte sie sich selbst an die Polizei ausliefern. Ihre Haare waren immer noch lang und zu einem unordentlichen Dutt hochgesteckt. Sie trug Flip-Flops und abgeschnittene Jeans, ein verblichenes Band-T-Shirt, Gesichtsschutz und blaue OP-Handschuhe. Ihre Arme und Beine waren glatt und gebräunt.

Das Haus selbst war nicht protzig, zumindest verglichen mit anderen Villen, die man von der Straße aus sehen konnte, aber gerade diese Bescheidenheit deutete auf ungeheuren Luxus hin. Vom Tor führte die Auffahrt fast eine Meile durch den Wald bis zu einem Hügel mit Blick auf einen glitzernden See. Das Anwesen war unerwartet groß, wie eine Miniaturwelt, die sich in jeder Richtung bis zum Horizont zu erstrecken schien. Mittendrin stand weder das Schloss eines Raubritters noch eine dieser Hedgefonds-Absurditäten, die es in diesem Teil von Upstate New York zuhauf gab, sondern ein zweistöckiges Holzhaus mit spitzen Giebeln, verkleidet mit geschwärzten Zedernschindeln. Über der Tür wuchs eine blaue Glyzinie. Darunter stand Alice.

Ich hatte Alice seit zwanzig Jahren nicht gesehen. Es hatte keinen Brief und keinen Abschied gegeben. Eben lebten wir noch zusammen in der stickigen Londoner Wohnung ihrer Tante, und plötzlich war sie von einem Tag auf den anderen verschwunden, und ich durfte die Scherben aufsammeln. Ihr jetzt nach so langer Zeit zu begegnen war ein Schock für mich, ein Schlag, den ich am ganzen Körper spürte. Mir war sowieso schon schwindelig. Die Tüten aus dem Kofferraum zu heben, kostete mich enorme Kraft. Als mir klar wurde, dass es wirklich Alice war, musste ich erst mal stehen bleiben und mich abstützen. In den zwanzig braunen Papiertüten waren Lebensmittel, jede einzelne war mit einem Codewort bedruckt, damit ich wusste, zu welcher Bestellung sie gehörten. Die Codewörter wurden nach dem Zufallsprinzip aus einem Wörterbuch ausgesucht und waren einer der wenigen interessanten Aspekte meines Jobs. Ich achtete jedes Mal darauf, manchmal notierte ich sie mir sogar. Früher hätte ich wahrscheinlich Kunst daraus gemacht.

Ich ging davon aus, dass Alice gleich wieder ins Haus gehen würde. Das taten die meisten Kunden. Sie wollten einem nicht zu nahe kommen. Einmal lautete eines der Codewörter ÜBERTRÄGER. Ich konnte es ihnen nicht verübeln. Niemand wusste irgendetwas. Wir wurden beherrscht von Angst und Fehlinformationen. Ich konnte allerdings auch nicht behaupten, dass es mir nichts ausgemacht hätte, wenn sie mir die Tür vor der Nase zuschlugen, die angespannten Gesichter, wenn sie einem durch die geschlossenen Fenster Anweisungen gaben. Es war nicht schön, ständig als Bedrohung angesehen zu werden. Es machte einen mürbe. Ich ertappte mich dabei, einseitige, geflüsterte Diskussionen mit den Leuten zu führen. Glaubst du, ich steh gern hier draußen? Aber Alice blieb. Sie stand auf der Veranda, umklammerte ihr Handgelenk und beobachtete mich.

Jahre zuvor hatte ich einen Pakt mit mir geschlossen. Dazu gehörte, dass, egal womit ich mich über Wasser hielt, ich mich nicht erniedrigen lassen würde. Wenn die Leute ein bestimmtes Bild von mir hatten, weil ich Toiletten putzte oder Müll aufsammelte, dann war das ihre Sache, nicht meine. Aber es fiel mir tatsächlich nicht leicht, mich mit Alices Augen zu sehen, einen Mann mittleren Alters mit schmuddeliger OP-Maske, der ihre Einkäufe aus dem Kofferraum einer alten Karre hob und jetzt auf sie zuhinkte.

Während ich die ersten Tüten vor der Tür absetzte, wich ich ihrem Blick aus. Auf einmal fühlte ich mich zurückverwandelt in den Menschen, für den ich mich schon längst nicht mehr hielt. Zehn Minuten zuvor hätte ich behauptet, mich kaum noch an die Zeit mit Alice zu erinnern, jedenfalls nicht im Detail. Wie es sich anfühlte, mit ihr zusammen zu sein, was wir alles erlebt hatten. Ich hätte zugegeben, ab und zu an sie zu denken, aber auch gesagt – und das wäre die Wahrheit gewesen –, dass ich mich nur undeutlich erinnerte und kein spezielles Gefühl damit verband, höchstens vielleicht so etwas wie Scham. Wir waren sehr jung. Wir hatten uns beide nicht richtig verhalten. Damals fühlte die Trennung sich an, als würde sie eine bleibende Narbe hinterlassen, was vielleicht auch stimmte, auf jeden Fall hatte sie die Monate oder sogar Jahre danach geprägt. Aber so war das nun mal im Leben. Man verlor immer wieder Menschen. Alice fiel da kaum noch ins Gewicht. Hätte ich behauptet.

Ich ging zurück zum Auto und versuchte, mir im Klaren darüber zu werden, was hier los war, wie diese Frau sich plötzlich wie eine Jalousie vor meine Erinnerungen legen konnte. Zwanzig Jahre später war aus der dürren Kettenraucherin von früher die Herrin über eine Art Märchenreich geworden. Mir zitterten die Knie. Ich hatte Mühe zu atmen. Zweimal würde ich noch laufen müssen. Zwei weitere Gelegenheiten für sie, mich zu erkennen. Sie hatte mehrere Kisten Wasser bestellt, die mir jetzt ungewöhnlich schwer vorkamen. Ich stolperte, verzog vor Schmerz das Gesicht und war froh, dass sie es unter der Maske nicht sehen konnte.

»Jay?«

Ich wollte nur noch, dass der Moment vorbeiging. Einfach wegfahren und nicht mehr an sie denken. Es gibt kurze Begebenheiten, die unser Leben berühren, so flüchtig, dass wir uns hinterher fragen, ob sie überhaupt passiert sind. HIRNGESPINST war auch mal ein Codewort gewesen.

»Jay?«

Natürlich hatte ich mich verändert. Ich wog mehr als mit fünfundzwanzig. Mein Bart wurde langsam weiß, und die Augen sanken in ihre Höhlen wie Kieselsteine in einen Brunnen. Ich hatte jahrelang mit den Händen gearbeitet, oftmals in der Sonne, und wenn ich irgendwo mein Spiegelbild sah, dachte ich an guten Tagen an ein Stück Treibholz. Knorrig, geschliffen von Sand und Wasser, aber zumindest glatt und sauber. Sauberkeit war mir immer wichtig gewesen. So ziemlich das Schlimmste an meinem Wiedersehen mit Alice war die Tatsache, dass ich seit Tagen nicht geduscht hatte. Ich war mir meines Geruchs bewusst und schämte mich deswegen. Der Angstschweiß des Prekariats. Der Geruch nach Krankheit und Tankstellenessen.

»Jay, bist du das?«

Was hatte ich für eine Wahl? Es kostete mich einige Willenskraft, mich umzudrehen und ihr ins Gesicht zu blicken. Ich fühlte mich, als würde man mir mit der Zange die Seele aus dem Körper ziehen und sie vor ihr ausbreiten. Sieh mich an, Alice. Eine zerfetzte Membran. Ein schmutziger Fetzen Ektoplasma, der nichts von nichts trennt.

»Hallo Alice.«

Das war alles. Zwei Silben, ein Name. Unsere Freunde hatten unsere Namen immer aneinandergehängt. Jayunalice. Aliceunjay. Erst konnte ich ihr nicht in die Augen sehen, ich wollte mir das Mitleid, vielleicht auch die Abscheu in ihrem Blick ersparen. Als ich es dann doch tat, spürte ich eine Intensität, auf die ich nicht vorbereitet war. Ich sah mich nicht nur durch sie mit meinen Schwächen konfrontiert, einem Problem aus der Vergangenheit, sondern auch mit ihr selbst, einem anderen Menschen, der nichts mit mir zu tun hatte, den ich nicht begriff. Alice war plötzlich da, vollkommen präsent, in einem Maße, dass es mich umhaute, wie ein Sturzbach, ein Sternenstrom. Sie sagte noch etwas, das ich nicht mitbekam, weil ich auf dem Boden lag, nach Luft schnappte und mir Kies in die rechte Wange und in die Handflächen drückte. Während mir das Herz bis zum Hals schlug, blickte ich auf eine Landschaft, die aus dieser Perspektive aussah wie die Oberfläche des Mars.

ALS ICH JUNG WAR, dachte ich selten über meinen Körper nach. Er fiel mir nur auf, wenn er nicht tat, was ich wollte. Normalerweise trug er mich gehorsam durch Menschenmengen und Partys, über Hügel und Zäune, unter Wasser, an Strände, in Betten, Zelte, Clubs und Toilettenkabinen, in andere Körper. Wie die meisten körperlich fitten jungen Männer hob und schleppte ich, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, es irgendwann nicht mehr zu können oder mich zumindest länger davon erholen zu müssen.

Zur Liste meiner Narben gehörte unter anderem ein hässlicher roter Striemen an der Wade, den ich mir zuzog, als ich beim Aussteigen aus einem Pritschenwagen mit einer Art handgeschweißtem angeschraubtem Rahmen ausrutschte und mich an einem scharfen Metallstück schnitt. Von der Küchenarbeit hatte ich Verbrennungen an den Unterarmen, und der linke große Zeh hatte keinen Nagel mehr, seit mir auf einer Baustelle das Ende eines Stahlträgers draufgefallen war. An meinem rechten Zeigefinger war eine weiße L-förmige Linie, Überbleibsel eines Unfalls mit einem Glaskrug, ebenfalls in einer Restaurantküche. Auf Booten hatte ich mir ein paarmal den Kopf angeschlagen und mir an Seilen und Leinen die Hände aufgeschnitten. Als mir beim Reinigen eines Industriespeichertanks die Maske runterfiel, atmete ich giftige Dämpfe ein. Niemand konnte mir sagen, was genau darin gewesen war, aber ich hatte Blut gehustet, und meine Lunge war seitdem nicht mehr dieselbe. Ich hatte oft Schmerzen, konnte aber nur selten zum Arzt gehen, und wie viele andere Menschen auch kam ich irgendwie zurecht. Meine Knie waren das Einzige, was mir zu schaffen machte. Im Winter hatte ich mal als Packer in einem Lagerhaus gearbeitet. Die Knie taten mir weh, aber ich konnte es mir nicht leisten, eine Pause zu machen. Mit jeder Schicht wurde es schlimmer, und am Ende wurde ich sowieso gefeuert, weil ich nur noch von Gang zu Gang humpelte.

Alice stand über mir und sah mich besorgt an, die Augen weit aufgerissen über der blassblauen Maske. Von unten betrachtet, wirkte sie gleichzeitig riesig und unwirklich. Die Sonne stand hinter ihr und verlieh ihr eine weiche, goldene Aura, obwohl das auch am Fieber liegen konnte. Sie strahlte eine Gesundheit aus, die durch Yoga, Massagen, frisch gepresste Säfte und Geld entstand. Es gab eine Zeit, da hatten unsere Körper praktisch aneinandergeklebt. Sie hatten zusammengehört, zueinandergepasst. Hätte uns in diesem Moment jemand gesehen, wäre jemand Zeuge dieser sentimentalen Szene geworden – die Lady vor dem kleinen Haus mit der weißen Veranda und den vielen blauen Blumen, die sich über den am Boden liegenden Bettler beugt –, der Unterschied hätte nicht offensichtlicher sein können. Ein anspruchsvolles Work-out ist, rein körperlich gesehen, nicht dasselbe, wie jeden Tag fünfzehn Kilometer mit einem Barcode-Leser über Hartboden zu stampfen.

Sie streckte instinktiv die Hand aus, zögerte dann aber. Als ich versuchte, mich ohne ihre Hilfe aufzusetzen, und sie sich bückte, um mich zu stützen, waren unsere Gesichter für einen kurzen Moment nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Sie wich zurück.

»Sorry«, sagte sie. »Ich meine, bist du krank?«

»Nicht mehr.«

»Ich darf mich auf keinen Fall anstecken.«

»Keine Sorge. Ich bin nicht ansteckend.«

»Woher weißt du das?«

»Ich hab mich getestet. Du brauchst keine Angst haben.«

Zwei Monate waren vergangen seit dem Morgen, als ich merkte, dass die Empanada, die ich gerade auf dem Bahnsteig gekauft hatte, nach nichts schmeckte. Manche Menschen spürten die Krankheit kaum, aber mich hatte sie komplett umgehauen. Zehn Tage lang war ich kaum aus dem Bett gekommen, lag auf dem Bauch und versuchte, Luft in meine Lungen zu kriegen. Ein paar Symptome hatten sich hartnäckig gehalten. Ich war wie benebelt. Es fiel mir schwer, mich zu konzentrieren. Ich begab mich auf verworrene Gedankenreisen, was zum Beispiel das Autofahren anstrengend und gefährlich machte. Vor allem aber war ich hundemüde und völlig kraftlos, wie eine Marionette, der man die Fäden abgeschnitten hatte.

Ich ließ mich auf die Stufen vor der Veranda fallen und gab ihr ein Zeichen, Abstand zu halten. »Ich muss die Maske abnehmen. Bleib lieber …«

Sie trat einen Schritt zurück. Ich machte die Bänder los und wischte mir mit einem Taschentuch Augen und Mund ab. Ihr mein Gesicht zu zeigen fühlte sich unangenehm intim an, als wäre ich nackt. Sie wandte den Blick ab.

»Du bist es wirklich, Jay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich … ich meine, ich wusste ja nicht mal, ob du …«

Sie verstummte.

Als ich Alice kennenlernte, war ihr französischer Akzent überlagert von einem leichten Ostlondoner Tonfall. Nachdem wir etwa ein Jahr zusammen waren, ließ sie das t weg und nannte Leute »fam«. Nichts davon war mehr da. Das Französisch hörte ich noch durch, vielleicht auch den vietnamesischen Singsang ihrer Mutter, alles andere war glatt gebügelt. Sie klang international, kaum zu verorten. Ich war verwirrt. Es erschien mir unlogisch, hatte ich mich womöglich geirrt? War das wirklich Alice? Oder war die Frau hier eine Doppelgängerin und Betrügerin? Ich wollte etwas sagen, bekam aber immer noch nicht richtig Luft.

»Willst du ein Wasser?«

Ich nickte.

»Ich hol dir eins.«

Sie ging ins Haus. Ich sank auf die Treppe zurück und fragte mich, was mit mir los war. Ich fühlte mich, als hätte mir jemand einen Haufen nasse Schwämme in die Brust gestopft. Die Umgebung war fast zu schön, das Pfefferkuchenhaus, der See, der durch die Bäume glitzerte. Wo war ich? Wo war ich in Wirklichkeit? Ich überlegte, was zu tun war. Eigentlich hätte ich mich dringend hinlegen müssen, aber ich hatte erst einen Teil meiner Tour absolviert und noch mehrere Lieferungen vor mir. Im Moment wusste ich nicht, wie ich aufstehen und zum Auto hätte gehen sollen, geschweige denn irgendwo hinfahren.

Ich hatte diverse Extremsituationen erlebt, hatte Kälte und Hunger erlitten, mehrmals, aus welchen Gründen auch immer, fast aufgegeben, früher oder später aber doch immer letzte Kraftreserven mobilisieren können. Ich versuchte mich aufzurichten, weg von diesem einlullenden Ort zu kommen, zurück in die Realität, meine Realität, meine eigentliche Welt. Aber ich war erschöpft und spürte, wie ich weich wurde. Am liebsten wäre ich dort auf den Stufen sitzen geblieben, bis die Erde mich verschluckte und ich endlich loslassen konnte.

»Hier, bitte.«

Ich nahm die kleine blaue Glasflasche und riss den Verschluss auf. Sie entfernte sich ein Stück und sah mir beim Trinken zu. Das Wasser strömte wie ein Elixier durch meinen Körper. Vielleicht bin ich tot, dachte ich, und Alice ist hier, um mich übers Wasser auf die andere Seite zu bringen. Ich war bereit zu kämpfen. Was immer es war, dieser trügerische Strudel aus Luft und Sonnenlicht, ich würde mich nicht hineinziehen lassen.

Wenn ich mich eine Stunde lang ausruhen könnte, mich eine halbe Stunde ins Auto legen, vielleicht könnte ich meine Tour dann zu Ende bringen. Ein paar Kilometer weiter war ein Walmart mit großem Parkplatz und einer Reihe von Müllcontainern, hinter denen man vor den Überwachungskameras geschützt war. Ich hatte schon mal dort gestanden, um zu schlafen, würde es jetzt aber kaum bis dahin schaffen. Entweder musste ich Alice bitten, einen Krankenwagen zu rufen oder mich hier auf dem Grundstück parken zu lassen, zumindest für ein paar Stunden. Ich wollte keinen Krankenwagen rufen. Ich würde mich erklären müssen, mich Alices Gnade ausliefern, und ich wusste nicht wirklich, wo ich anfangen sollte. Es war zu viel passiert. Es war zu kompliziert. Ich war es nicht mehr gewohnt zu reden. Ich war überfordert.

Fang ein Gespräch an. Sag, was man so sagt.

Als ich fragte, ob sie schon lange hier wohnte, lachte sie. »Um Gottes willen, nein. Das Haus gehört Bekannten. Wir mussten unbedingt aus der Stadt raus.«

Ich musste nicht fragen, wen sie mit »wir« meinte. Sie las mir die Frage aus dem Gesicht ab.

»Rob. Wir sind noch zusammen.«

Dann erklärte sie mir, dass noch ein anderes Paar dort wohnte, und dass Rob mit ihnen spazieren sei, aber ich hörte schon nicht mehr zu. Sie waren noch zusammen. Ich war immer davon ausgegangen, dass Alices Beziehung mit Robert nur Mittel zum Zweck gewesen war, ein Vorwand, um von mir wegzukommen. Mich für meinen besten Freund zu verlassen, war, so redete ich mir ein, eine Politik der verbrannten Erde, paradoxerweise ein Zeichen dafür, wie ernst es mit uns gewesen war. Ich war wahnsinnig wütend darüber gewesen, allerdings mehr auf Rob als auf sie. Ich hatte ihm vertraut. Ich dachte, er respektierte mich. Ich hatte die beiden einander nähergebracht – mir war durchaus klar, was ich alles falsch gemacht hatte –, und vielleicht war mein Wunsch, dass sie sich mögen, naiv gewesen, aber als dann etwas zwischen ihnen lief, hätte er den Mut haben müssen, es mir ins Gesicht zu sagen.

Schon in den Wochen nachdem sie verschwunden waren, als ich praktisch am Ende war, wurde mir klar, dass ich Alice nicht glücklich gemacht hatte, und das gab mir die Möglichkeit, ihr nach und nach zu verzeihen. Ich hätte mich auch verlassen, ich war keine angenehme Gesellschaft. Ich hatte immer angenommen, dass Alice, sobald sie sich aus diesem seltsamen Netz befreit hatte, das wir um uns gesponnen hatten, Rob verlassen und sich jemand anderen suchen würde. Ich stellte sie mir gern in einer Art abstrakter Freiheit vor, in einem Leben, von dem ich nichts wusste. Dadurch wurde sie für mich zu jemandem, der einfach verschwunden, im Nebel der Zeit verloren gegangen war. Stattdessen erfuhr ich, dass Rob und sie noch ein Paar waren, dass ihrer beider Leben noch mit unserer gemeinsamen Vergangenheit verbunden war, damit, wer wir gewesen waren und was wir zusammen erlebt hatten. Eine schmerzhafte Erkenntnis. In meiner Selbstgefälligkeit hatte ich immer geglaubt, alles würde sich um mich drehen, tatsächlich war ich nur eine Randfigur in Alices und Robs Geschichte, jemand, der, wenn überhaupt, erwähnt würde (»Sie war damals mit so einem schlimmen Typen zusammen«), wenn andere Paare fragten, wie sie zusammengekommen waren.

»Ihr habt also geheiratet.«

»Ja.«

Es folgte eine längere, unangenehme Pause.

»Habt ihr Kinder?«

»Nur eins. Sophie. Sie ist fünfzehn. Sie ist bei ihren Cousinen in Paris.«

»Fünfzehn. Dann hast du sie ja ziemlich schnell bekommen, nachdem …«

»Ja.«

»Und deine Schwester hat auch Kinder.«

»Vier.« Sie zuckte mit den Schultern. »Da drüben sind die Familien gern mal etwas größer.«

»Ich kann sie mir gar nicht …«

»Carine.«

»Stimmt, Carine. Also, als Mutter vorstellen.«

»Sie hat sich ziemlich gemacht. Die Leute gratulieren ihr auf der Straße, dass sie ihre katholische Pflicht erfüllt.«

Alices ältere Schwester hatte damals in einer Investmentbank gearbeitet. Alice hatte sie immer als getrieben und karrieregeil beschrieben. Sie würde bis in die Puppen arbeiten, mit den Jungs Kurze kippen und sich regelmäßig irgendwelchen körperlichen Herausforderungen wie Marathons und Iron Man stellen. Dass sie jetzt ihre Herde durch Faubourg Saint-Germain führte, war eine merkwürdige Vorstellung.

Das Gespräch ermüdete mich, so lange hatte ich seit Wochen mit niemandem mehr geredet. Aber mir war klar, dass ich nicht wieder in Schweigen verfallen durfte.

»Muss hart sein, so lange von deiner Tochter getrennt zu sein.«

»Schön ist es nicht. Sie ist jetzt schon fast drei Monate weg. Die Reisebeschränkungen haben uns kalt erwischt. Und, na ja, dann schien es uns sicherer, wenn sie einfach dableibt.«

»Das ist eine lange Zeit.«

»In Frankreich sind die Zahlen sehr niedrig. Und Rob und ich müssen ein paar Dinge klären. Insofern ganz gut, dass sie nicht hier ist.«

Ich konnte Alices Mund hinter der Maske zwar nicht sehen, aber ich wusste, dass sie die Lippen zusammenkniff. Die Situation war vertrackt, und sie würde noch schlimmer werden, wenn Rob zurückkam. Das Schweigen zog sich hin. Ich versuchte, Luft zu holen, ohne dass es zu angestrengt wirkte.

»Es ist so lange her«, sagte Alice überflüssigerweise.

Ich nickte und dachte an Rob. Ich fragte mich, ob er seine großspurigen Ambitionen als junger Maler hatte verwirklichen können. Allem Anschein nach ja.

»Was ist mit dir? Wohnst du hier in der Nähe?«

Ihre Stimme klang jetzt heller, fast schrill. Cocktailparty-Geplauder. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. »Nicht weit.«

»Hast du Kinder?«

»Nein.«

»Wolltest du keine?«

»Hat sich einfach nicht ergeben.«

Dann sagte sie es noch mal: »Jay, es ist so lange her.«

Sie wurde unsicher, suchte vergeblich nach Worten. Sie tat mir fast leid. Es hatte keinen Sinn, so zu tun, als ließe sich aus den Trümmern unserer Beziehung noch etwas retten. Die Vergangenheit war schmerzhaft und gleichzeitig unwiederbringlich vorbei. Ich kam schwankend auf die Beine.

»Hey, du wirkst wirklich nicht stabil.«

»Alles okay.«

»Ich wünschte, ich könnte dich ins Haus bitten, aber …« Sie hielt entschuldigend die Hand hoch.

Ich setzte die Maske wieder auf und zuckte kurz zusammen, als die Gummibänder über meine wunden Schläfen scheuerten. »Ich fahr dann mal lieber.«

»Bist du sicher?«

»Ja, glaub schon, du nicht?«

Sie antwortete nicht.

»War schön, dich zu sehen, Alice.« Ich ging los, einen Fuß vor den anderen. Links, rechts. Mir wurde schwindelig. Als ich kurz vor dem Auto wieder stolperte, kam sie hinter mir hergelaufen.

»Das ist doch verrückt. Du musst zum Arzt.«

»Mir geht’s gut«, beteuerte ich hustend und zog die Maske übers Kinn.

»Ich sollte einen Krankenwagen rufen.«

»Bitte nicht.«

»Warum nicht?«

»Darum.«

Es dauerte eine Weile, bis sie begriff. In ihrer Welt waren die Menschen krankenversichert.

»Fahren kannst du so jedenfalls nicht.«

Unsere Blicke wanderten gleichzeitig zum offenen Kofferraum. Neben den Tüten mit den nicht ausgelieferten Einkäufen stand ein Karton mit Klamotten, aus dem eine zusammengerollte Isomatte ragte. Ich konnte mit ansehen, wie ihr klar wurde, dass ich in meinem Wagen lebte. In mir tat sich ein Abgrund auf.

»Jay …«

»Lass gut sein. Du musst dir keine Sorgen machen.«

»Was ist passiert?«

»Nichts ist passiert. Ich lebe so, wie es mir gefällt.«

»Ich hab nie gesagt … hör zu, ich wusste, dass du verschwunden bist, dass du aus England weggegangen bist, aber danach hab ich nichts mehr von dir gehört.«

»Das ist alles so lange her. Gib mir kurz einen Moment, dann bin ich weg.«

»Jay.«

»Nur ganz kurz.«

Ich lehnte mich gegen den Wagen. Sie stand mit verschränkten Armen da und wippte vor und zurück.

»Hör zu, Jay, ich erlaube mir kein Urteil, und ich will mich auch wirklich nicht in deine Angelegenheiten einmischen, aber du machst keinen guten Eindruck. Du bist krank.«

»Ich war krank. Jetzt nicht mehr.«

»Du bist gerade ohnmächtig geworden.«

Aus meiner Kehle drang ein leises Geräusch, der Versuch eines Lachens. »Ich muss zugeben, ich würde mich gern hinlegen.«

»Ich kann dich nicht mit ins Haus nehmen. Das … ich meine, es geht einfach nicht. Einer der beiden anderen Gäste, Marshal … er ist Robs Galerist. Es ist so schon nicht leicht für ihn. Er ist so was wie ein Hypochonder.«

»Verstehe. Mach dir meinetwegen keine Umstände.«

»Ach, das ist doch bescheuert. Versprichst du mir, dass du nicht ansteckend bist?«

»Ich hatte es vor zwei Monaten. Jetzt hab ich Antikörper. Es sind nur … na ja, die Nachwirkungen.«

Sie überlegte kurz. »Steig ein. Ich fahre.«

»Danke, aber ich will nicht ins Krankenhaus. Ich muss mich nur etwas hinlegen.«

»Das meinte ich nicht. Ich weiß, wo du bleiben kannst. Jedenfalls für heute Nacht. Auf der anderen Seite vom See.«

Ich wollte ihr erklären, dass ich die restlichen Bestellungen ausliefern musste – da ich sonst mit ziemlicher Sicherheit meinen Job los war –, aber mir fehlte die Kraft. Als ich mich auf den Beifahrersitz setzte, schämte ich mich erneut für meinen strengen Geruch.

Alice startete den Motor und ließ die Fenster runter. »Sorry. Kannst du die Maske wieder aufsetzen?«

»Klar.«

Ich zog die Maske über und atmete den Gestank ein. Ich trug sie seit Tagen, sie war locker und durchgeweicht. Ich drückte mir den kleinen Metallstreifen auf die Nase, damit sie fester saß.

Alices Verantwortungsbewusstsein hatte selbst das letzte Jahr unserer Beziehung überlebt, als wir uns regelrecht zugrunde richteten. Es war so was wie ihre schwache Seite. Wenn du ein Problemlöser bist, merken die Leute früher oder später, dass sie mit ihren Problemen zu dir kommen können, und dann hast du keine Ruhe mehr. Während sie den Gang einlegte, fiel mir ein, dass sie sich im Gegensatz zu Rob und mir nie wirklich auf ihre Arbeit konzentrieren konnte, weil sie stattdessen dauernd in anderer Leute Projekte verstrickt war, hier und da half, jemandem einen Gefallen tat. Als ich mich jetzt also im Beifahrersitz zurücklehnte, kam mir das bekannt vor. Ich war mit einem Problem zu ihr gekommen. Sie schob alles andere beiseite und kümmerte sich um mich. Wir fuhren den Hügel hinunter in Richtung See. Um das Haus herum waren Rasenflächen und Blumenwiesen angelegt. Ich entdeckte mehrere Nebengebäude, eine rote Scheune auf einer Anhöhe, ein Bootshaus.

»Wo sind wir hier?«

Alice zuckte mit den Schultern. »Greg, dem das Anwesen gehört, ist Marshals Geldgeber. Er ist nicht da. Ich glaube, er hat eine Ranch in Neuseeland. Er bleibt in seinem Bunker, bis die Pandemie vorbei ist.«

»Ein echter Bunker?«

»Eine Art Schutzraum. Ein Komplex, wie Marshal es nennt. Ein unterirdischer Komplex. Den er sich natürlich zu gern mal ansehen würde.«

Während Alice fuhr, wurde mir bewusst, wie nah wir nebeneinandersaßen. Ich versuchte, nicht zu offensichtlich hinzusehen, und schnappte nur Details auf. Wie ihr die Strähnen ins Gesicht fielen, die Impfnarbe auf dem Oberarm, vertraut und doch so völlig neu. Wir fuhren am See entlang, bis wir zwischen den Bäumen auf der anderen Seite das kleine Haus sahen. Ein Bild wie eine alte Postkarte, etwas, das so eigentlich gar nicht mehr existieren dürfte. Jetzt ging es bergauf in den Wald hinein.

»Das gehört alles zum Grundstück?«

»Ja. Irre, oder?«

Sie parkte den Wagen vor einer Scheune mit Satteldach und Flügeltüren. Mit den schwarzen Schindeln sah sie ein bisschen so aus wie das Haupthaus, nur dass diese hier moosbedeckt und schief waren. Offenbar kam selten jemand her. Alice stieg aus, schob die Türen auf und fuhr den Wagen hinein.

»Soll ich dich stützen?«

»Geht schon.«

Ich öffnete die Beifahrertür. Sie half mir aus dem Wagen. Es roch nach Moder und verfaultem Holz. Die Staubkörner funkelten in der Sonne, aus verschwommenen Konturen zeichneten sich Gartengeräte und Baumaterial ab. Verrostetes Werkzeug, ein paar Eimer Farbe, Liegestühle mit verschimmelter Segeltuchbespannung. In der Ecke, in Spinnweben gehüllt, stand ein Aufsitzrasenmäher. Alice führte mich eine Treppe hoch in einen überraschend aufgeräumten, luftigen Raum, eine Dachkammer mit Mansardenfenstern, die auf den Weg zum See blickten. Es gab ein Bett, einen Teppich, einen kleinen Kühlschrank, sogar eine Kochplatte.

»Ich glaube, das ist für die Gärtner. Keine Ahnung. Jedenfalls kannst du dich erst mal hier verkriechen. Ist hoffentlich nicht staubig.«

»Danke.«

»Du kannst bloß nicht vor die Tür gehen. Tut mir leid, aber wir dürfen hier keinen Besuch empfangen. Marshal meint, die hätten hier ein aufwendiges Sicherheitssystem. Mit Kameras und so. Ich hab’s nicht ganz verstanden. Jedenfalls darfst du dich nicht sehen lassen. Auch nicht im Wald.«

»Im Wald sind Kameras?«

»Hat er gesagt. Ich komm später wieder und bring dir was zu essen. Danach weiß ich noch nicht. Wir denken uns was aus.«

Gehorsam legte ich mich hin und verfiel fast augenblicklich in einen unruhigen Halbschlaf. Ich sah Alice körperlos über mir schweben wie die Grinsekatze aus Alice im Wunderland, nur Augen, Haare und gemusterte Maske. Ich dachte an die Lieferungen, die ich nicht ausgefahren hatte. Ich hätte Alice sagen sollen, dass sie mir nichts zu essen zu bringen brauchte. Im Kofferraum lagen noch ein Dutzend Tüten mit Lebensmitteln, die jetzt schlecht wurden. Vielleicht würde mein Arbeitgeber es nicht als Diebstahl behandeln. So was kam vor. Ich würde ihnen schreiben, dass ich krank war. Würde versprechen, möglichst viel zurückzubringen. Und für den Rest aufkommen …

Dann war ich wieder in Queens, in dem Haus in Jackson Heights. Alice war komischerweise auch da, aber nicht im Haus, sie wartete irgendwo auf mich. Ich musste unbedingt zu ihr, weil sie gleich gehen würde, hatte aber nicht die Kraft. Es war ein einziger Irrgarten, noch mehr als in Wirklichkeit. Ich musste mich an der Wand abstützen auf dem Weg ins Bad, nur dass das Badezimmer im Traum nicht da war, wo es sonst war, und ich in einen Flur mit mehreren angelehnten Türen kam. Etagenbetten und Kartenspieler. Augusto, der wie eine Kröte vor dem riesigen vergoldeten Kopfteil seines Bettes hockte.

Das Haus hatte keine bestimmte Funktion, weder im Traum noch sonst. Es lag hinter einer belebten Straße mit Juwelieren und Sari-Läden. Zwischen einem Waschsalon und einer Bodega führte eine stinkige kleine Gasse auf einen von Ratten bevölkerten Hinterhof, auf den heiße chemische Luft aus der laut surrenden Klimaanlage des Waschsalons blies. Eine zerschrammte Holzfurniertür, vielleicht aus einem ehemaligen Büro, führte zu einem Treppenhaus voller Fahrräder und von dort in ein Labyrinth aus Räumen, die keil- und scheibenförmig in andere Räume hineingebaut waren. Dort lebten wir zu zehnt bis zwölft. Wenn jemand auszog, kam direkt jemand Neues. Die meisten waren zwischen zwanzig und dreißig und arbeiteten als Pizzaboten oder auf dem Bau. Ich war bei Weitem der Älteste, arbeitete nachts für einen Fahrdienst und schlief tagsüber. Einmal die Woche schickte der Vermieter einen mürrischen jungen Chassiden vorbei, der die Miete eintrieb. Wir zahlten alle in bar. Derselbe junge Mann hatte mich beim Einzug herumgeführt und dabei die ganze Zeit mit seinem Klapphandy telefoniert. In meinem Traum saß er jetzt an seinem üblichen Platz in der Küche und guckte genervt, während einer der Bangladeschi wegen der kaputten Toilette auf ihn einredete. Irgendwas war immer. Schimmel oder Kakerlaken. Wir wussten, dass die Unterkunft nicht den Vorschriften entsprach, aber der Vermieter, ich glaube, es war sein Onkel, wusste auch, dass keiner von uns etwas sagen würde. Wenn du Ärger machst, bist du draußen, wenn du Musik machst, bist du draußen, wenn Augusto etwas sagt, dann machst du das auch, sonst kriegt Yoni es mit, und dreimal darfst du raten, dann bist du draußen. Augusto war ein kleiner, stämmiger Mann, eine Art Kalfaktor, der darauf achtete, dass die Leute nicht zu laut waren, nicht tranken und keine Drogen nahmen. Das gab immer Ärger. Viele von uns arbeiteten im Schichtdienst, und wenn sie nicht schlafen konnten, wurden die Leute wütend. Ich weiß nicht, ob Augusto überhaupt arbeitete. Soweit ich es beurteilen konnte, verließ er nicht mal das Haus. Er hatte ein großes Zimmer im hinteren Teil mit eigenem Bad, dort saß er und hörte leise Radio. Seine Tür war entweder angelehnt, wenn er jemanden abpassen wollte, um ihm zu drohen, oder aber schwer verriegelt.

Ich gab auf und ging zurück in mein Zimmer, eine kleine Zelle mit rosa Bodenfliesen und Spiegelquadraten in der Tür. Mein Bett sah noch so aus, wie ich es verlassen hatte, zerknüllte feuchte Laken auf der Schaumstoffmatratze, umringt von Lebensmittelverpackungen und Wasserflaschen. Ich legte mich wieder hin, hustete und keuchte, und plötzlich war Nacht, und meine Stimme war weg. Ich bekam keinen Laut mehr raus. Ich wollte schreien, aber es kam nur ein heiseres Krächzen, ein Flüstern nach Bunchie, dem Einzigen, der mir helfen konnte. Ich hab Durst, Bunchie, Bunchie, bist du da? Bunchie war Guyaner, und als ich krank wurde, kümmerte er sich um mich. Ich kroch zur Tür, schob Geld untendurch, und kurz darauf stellte er mir etwas zu essen davor. Dafür war ich ihm sehr dankbar. Ohne ihn wäre ich verhungert. Sonst wollte niemand etwas mit mir zu tun haben. Jetzt war es zu spät, Bunchie war weg. Ein unheimliches gelbes Licht drang von der Gasse herein, draußen rief jemand etwas auf Spanisch, der Trapbeat aus einem stehenden Auto brachte die Fliegengitter zum Zittern.

In so einem Haus funktioniert keine Quarantäne. Man kann nicht wirklich auf Abstand bleiben. Als Bunchie krank wurde, gab er mir die Schuld, als hätte er sich durch die Tür angesteckt und nicht bei den Typen, mit denen er nach der Arbeit trinken ging, und wahrscheinlich hatte er das auch Augusto erzählt, der daraufhin eines Nachmittags zu mir ins Zimmer kam. Ich lag da, zitterte und bekam kaum Luft und war so tief in meiner eigenen Welt versunken, dass ich erst dachte, er hätte sich für eine Party verkleidet. Das war natürlich Quatsch. Zu was für einer Party sollte Augusto gehen? Er hatte irgendwo eine alte Armee-Gasmaske aufgetrieben und füllte jetzt den Türrahmen aus mit seinem gewaltigen Körper, den groteskerweise ein Gummiinsektengesicht mit zwei dicken Glasscheiben anstelle der Augen krönte. Eine Figur aus einem Albtraum, einer dunklen Ecke meiner Seele. Wegen der Maske und des Fiebers verstand ich nicht, was er sagte, und fragte mehrmals, als was er verkleidet sei, woraufhin er wütend wurde, mit einer Autoantenne zurückkam und so tat, als wollte er mich damit auspeitschen. »Ich hab gesagt, du sollst abhauen, warum tust du nicht, was ich sage?«

Dann saß ich im Auto, in dieser zeitlosen Zeit, der Zeit der Pandemie, ohne Form und ohne Richtung. Während ich durch die menschenleeren Straßen steuerte und den alten Motor heulen hörte, blickte ich durch die Dunkelheit zurück. Augusto stand in der Tür. »Du kannst hier nicht bleiben, Tio Jay, du steckst uns alle an.« Hinter ihm Bunchie, und Iqbal. Iqbal oder Hamid, über Mund und Nase ein kariertes Tuch. Eine Bürgerwehr, die mich aus dem Haus vertreiben wollte. Ich versprach Augusto, mein Zimmer nicht zu verlassen, in einen Eimer zu scheißen, was auch immer er von mir verlangte. »Nichts zu machen. Yoni hat gehört, dass du es hast, also will er, dass du verschwindest.« Und so landete ich auf der Straße, schwach und hilflos wie ein Säugling, samt Rucksack und zwei Pappkartons mit meinem Hab und Gut. Das war das eine Mal, dass ich am liebsten aufgegeben hätte. Und das tat ich auch erst mal. Ich saß einfach nur da und wartete, dass etwas passierte.

Im Traum fuhr ich durch Manhattan, durch die breiten, leeren Avenues. Der letzte Mensch auf Erden. Ohne einen Funken Hoffnung wartete ich darauf, dass die App sich meldete, als Zeichen, dass es noch irgendeinen anderen Überlebenden gab, jemanden, der sich bei mir auf die Rückbank setzte. Als ich einen Blick in den Spiegel warf, saß sie schon da. Sie zog an ihrer E-Zigarette und blickte auf ihr Handy.

Hallo Alice.

Du hättest ins Krankenhaus fahren sollen.

Ich weiß, aber es ist kompliziert.

Ich saß auf dem Bürgersteig und sah hoch in den Himmel. Früher oder später würden die Bullen kommen. Die alten Junkies vor der Bodega taten so, als ignorierten sie mich, aber ihre Energie schlängelte sich heimlich in meine Richtung. Sie sahen chaotisch aus – mit ihren Krücken, Zigaretten, den Masken ums Kinn, wie sie sich herumstritten und sich gegenseitig Sachen auf ihren Handys zeigten, ihr ganzes hektisches Getue –, dabei waren die Typen Tag und Nacht auf Zack. Was ist wohl in den Kartons? Der Junge sieht krank aus. Der kann sich nicht wehren. Obwohl meine Beine sich anfühlten wie Wasser, sammelte ich also wie Lazarus meine Sachen zusammen und zog weiter.

Es kostete mich alle Kraft, zum Auto zu gelangen. Ich stellte den Fahrersitz zurück und legte mich hin. Mein Herz raste. Als es mir irgendwann besser ging, fuhr ich raus aus der Stadt. Ohne zu wissen, wohin. Ich kam mir vor wie eine Katze, die sich ein Plätzchen zum Sterben sucht. Ich hatte ein vages Bild im Kopf. Bäume. Kühle Luft, ein grünes Blätterdach, raschelndes Laub. Ich wollte mein Leben nicht in Queens beenden. Nachdem ich in Gedanken versunken fast einen Lastwagen gestreift hatte, parkte ich in einem Vorort hinter einem Einkaufszentrum und schlief erschöpft ein.

Im Traum wollte ich mit Alice reden, aber sie konnte mich nicht hören. Sie war in ein Video auf ihrem Handy vertieft, und wenn ich dann wieder hinsah, war es meistens nicht mehr sie, sondern einer der hundert anderen Menschen, die ich durch die Gegend gefahren hatte. Die Straßen waren eine leere Computerspielewelt, die direkt vor meinen Augen entstand. Erst sah es aus, als wären wir auf dem Weg zum Flughafen, aber dann kamen wir vom Expressway ab und landeten in einem Labyrinth aus Straßen, gesäumt von Autowerkstätten und Möbeldiscountern. Plötzlich waren da Leute, die ich kannte. Patrice und Oleg auf dem Weg zur Arbeit in der Bäckerei, Olu, der als Freiheitsstatue verkleidet vor dem Steuerberaterbüro stand und mit seinem Pappschild herumwedelte. Die Typen kenn ich, sagte ich zu Alice, aber sie sah nicht mal hoch. Dann sagte ich: Ich glaube, das ist das Ende der Welt.

So wie man zu wissen glaubt, wo man sich eine Lebensmittelvergiftung geholt hat, die verdorbenen Shrimps, das Huhn, das komisch roch, glaubte ich zu wissen, von wem ich das Virus bekommen hatte. Mitte März, kurz bevor die Stadt in den Lockdown trat, nahmen nur wenige Leute das Problem ernst, die meisten machten weiter wie immer. Ich brauchte Geld, ich hatte also keine andere Wahl, als zu arbeiten, immerhin fand ich ein Fläschchen Desinfektionsmittel, das letzte im Laden, und obwohl es bitterkalt war, ließ ich das Fenster einen Spalt offen, was bei einigen Fahrgästen nicht gut ankam. Vor einem Club sammelte ich drei junge Damen auf, die nach Inwood wollten. Haare aufgetürmt, High Heels, Bronzer, in Wickelkleider gezwängt. Es war Samstagabend, und die drei dementsprechend aufgedreht. Sie schrien vor Lachen und wollten dauernd irgendwas, die Heizung aufdrehen, andere Musik anmachen, schneller fahren. Eine hustete, als sie den Rauch ihrer E-Zigarette ausstieß. Ich erinnerte mich – wobei das in Wirklichkeit eigentlich gar nicht möglich war, wahrscheinlich hatte ich es mir in meiner Panik nur ausgemalt –, wie sie einen Sprühregen kleiner Tröpfchen in meine Richtung ausstieß.

Es gab Menschen, neue Menschen, die weit oben in Hochhäusern wohnten und für die das Ende der Welt keine Rolle spielte, weil die Katastrophe bereits einkalkuliert war. Dort saßen sie jetzt gut geschützt und konnten ihre immer gleichen Träume träumen. Wir anderen hatte keine Wahl. Vor uns machte die Geschichte nicht halt. Sie brüllte uns direkt ins Gesicht.

Als ich aufwachte, wusste ich nicht, wo ich war. Mir war eiskalt, an den Autoscheiben lief das Kondenswasser runter. Ich lag im Bett, im Zimmer mit den rosa Kacheln, in klammes Bettzeug gewickelt, hustete und rief nach Bunchie. Ich wachte an hundert verschiedenen Orten auf, in allen Betten, in denen ich je geschlafen hatte, zu allen möglichen Tageszeiten. Irgendwann war es totenstill und roch nach feuchtem Holz, und ich hörte Vögel singen. Da wusste ich, dass ich nicht in der Stadt sein konnte. Von meinem Bett aus sah ich hohe Bäume und fragte mich, ob jetzt endlich alles vorbei war.

Vorsichtig stand ich auf. Mir war schwindelig, und ich hatte Hunger, aber es ging mir besser als vorher. Ich beschloss, die Tüten im Wagen zu durchstöbern, aber als ich die Treppe runterkam, hing dort eine Einkaufstasche mit ein paar Sachen und einer Nachricht von Alice, ich hätte geschlafen, und sie hatte mich nicht wecken wollen. In der Tüte waren in Alufolie gewickelte Sandwiches, Wasserflaschen, Schmerztabletten, Toilettenpapier, eine Zahnbürste, Desinfektionsmittel und frische Masken. Ich hielt die Tasche in der Hand wie eine Bombe. Es war lange her, dass mir jemand ein Carepaket gemacht hatte.

Eine Ecke der Scheune war mit Rigipsplatten abgetrennt. Hinter einer Tür entdeckte ich ein einfaches, aber funktionelles Badezimmer mit einer kleinen Duschkabine neben der Toilette. Ich sah im Auto nach, ob ich noch saubere Klamotten hatte. Eine Stunde später war ich frisch geduscht, angezogen und rasiert und fühlte mich so sauber wie seit Tagen nicht mehr, aber auch so müde, dass ich mich direkt wieder oben hinlegen musste. Ich schlief fast sofort ein, und als ich die Augen aufmachte, ging die Sonne unter, und die Bäume waren nur noch schwarze Umrisse vor dem Fenster. Also machte ich die Augen wieder zu und wachte erst zum nächsten, blauweißen Morgenlicht auf. Es roch nach Erde und Mulch und nach Holz, das die Feuchtigkeit der Nacht ausatmete.

Ich setzte mich aufrecht hin. Ich fühlte mich zittrig und leer, dafür waren die Kopfschmerzen weg, und meine Wahrnehmung war klar. Das kleine Feldbett über der Scheune war mein erstes richtiges Bett, seit Augusto mich aus dem Haus in Jackson Heights geworfen hatte. Wenn man im Auto schläft, hat man dauernd Angst, dass jemand an die Scheibe klopft, mit der Taschenlampe leuchtet oder am Türgriff rumfummelt. Obwohl ich seit Jahren unterwegs war und oft an ungewohnten, wenig einladenden Orten übernachtet hatte, fühlte ich mich immer noch unsicher. Nachdem ich jetzt zum ersten Mal seit Langem richtig ausgeschlafen hatte, überkam mich eine Flut von Gefühlen, die ich nur schwer bewältigen konnte. Ich atmete tief durch und kämpfte mit den Tränen.

Im Handschuhfach lag eine dünne Rolle Zwanzig-Dollar-Scheine. Ich hatte mir ausgerechnet, dass ich noch sechs Wochen arbeiten musste, bis ich genügend Geld für eine Mietkaution zusammenhätte. Vielleicht konnte ich in einem der Touristenorte auf Long Island einen Sommerjob an Land ziehen. Für Straßen- oder Landschaftsbau oder die anderen schweren Arbeiten, die ich zuletzt gemacht hatte, war ich zu schwach, und meine wiederholten Fieberschübe und Ohnmachtsanfälle brachten mich zu einer Frage, die ich früher oder später würde beantworten müssen, was ich nämlich tun sollte, wenn ich körperlich nicht mehr in der Lage war, meinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Zuerst musste ich mir eine Bleibe besorgen, dann konnte ich über den Rest nachdenken. Versuchsweise stand ich auf und stieg vorsichtig die Treppe hinunter, immer zwei Füße auf einer Stufe, wie ein kleines Kind. Ich duschte noch mal und war dankbar für jede Sekunde heißen Wassers. Da ich nicht wusste, wann ich das nächste Mal etwas Besseres als eine öffentliche Toilette finden würde, wollte ich mir das Gefühl einprägen, wie der Strahl auf Nacken und Schultern traf und mir über den Hinterkopf rann. Ich ging zum Wagen, zog mich an und ärgerte mich, dass ich nicht ein paar Sachen gewaschen hatte, die über Nacht hätten trocknen können. Ich kramte in den Lebensmitteln nach etwas zum Frühstücken. Zumindest einen Teil davon würde ich wegschmeißen müssen. Ich fand ein ganzes Huhn, Lachs, Milch, alles lauwarm. Ich riss ein paar Stücke von einem Laib Brot ab und strich zerlaufene Butter drüber, mit einem Plastikmesser, das ich aus einer Salatbar im Supermarkt hatte mitgehen lassen. Ich überlegte, was ich mit dem Rest anfangen sollte. Das meiste war noch gut, aber die Firmenpolitik sah vor, alles wegzuwerfen, was zurückgebracht wurde, egal aus welchem Grund. Es gab riesige Müllcontainer voller einwandfreier Lebensmittel, die mit Vorhängeschlössern gesichert waren, damit niemand sich daran bediente. Wenn ich ihnen anbot, mir die Verluste vom Lohn abzuziehen, vielleicht konnte ich den Job dann behalten.

Als ich in der Zentrale anrufen wollte, stellte ich fest, dass mein Akku alle war. Ich suchte nach dem Ladegerät und ging nach oben, um das Handy anzuschließen. Wahrscheinlich konnte ich mich auf einen Haufen wütender Nachrichten gefasst machen. Also ließ ich es ausgeschaltet, ging wieder hinunter und öffnete vorsichtig das Scheunentor, nur einen Spalt, sodass man mich nicht sehen konnte. Ich lehnte mich von innen an die Tür und atmete die Luft ein. Während ich in den Wald horchte, wurde mir immer mehr bewusst, was fehlte: das helle Rauschen der Stadt, das kaum wahrnehmbare Geschrei aus Klimaanlagen, Stromkabeln, surrenden Neonröhren und dem Stress von zu vielen Menschen auf zu engem Raum.

Ein Stück weiter vorne schlängelte sich ein Weg hoch in den Wald. Die Einsamkeit hatte etwas Perfektes. Durch das Blätterdach fiel grünes Licht. Ich hielt den Atem an und stellte mir vor, den Hügel hochzulaufen und in Moos und Selbstvergessenheit zu versinken. Stattdessen schloss ich die Tür und machte mich zum Aufbruch bereit. Ich räumte den Müll aus dem Auto. Es roch nach Schweiß und Snacks, nur notdürftig von einem Duftbaum kaschiert. Selbst wenn ich es staubsaugen und dampfreinigen würde, könnte ich nie wieder Fahrgäste darin befördern. Der Dreck von Wochen steckte in sämtlichen Kanten, in den Fensterdichtungen, Sitztaschen und Polstern. Obwohl der Wagen zwanzig Jahre alt war, lief er einwandfrei und war auf jeden Fall sein Geld wert gewesen. Ich hatte ihn immer sorgfältig gepflegt, und auch wenn er nicht gerade den üblichen Standards entsprach, hatte sich nie ein Fahrgast beschwert. Meine Bewertungen waren gut.

Offenbar halten wir gern an der Vorstellung fest, dass ein Mensch im Großen und Ganzen sein ganzes Leben lang derselbe bleibt – ein menschliches Schiff des Theseus, bei dem alle Einzelteile ausgetauscht werden, ohne dass es sich im Wesentlichen verändert. Dabei sind wir weniger beständig, als wir vorgeben. Wir erleben Sprünge, Abschnitte, eine plötzliche Neuordnung. Ich hatte immer Ziele, auch wenn sie für andere Menschen vielleicht nicht nachvollziehbar waren. Aber irgendwann verlor ich die Verbindung zu dem Menschen, der sie sich gesetzt hatte. Hätte man mich gefragt, was ich hier machte, warum ich Lebensmittel auslieferte, hätte ich nur eine oberflächliche Antwort darauf gehabt.

Den Wagen aufzuräumen war anstrengend, also ging ich nach oben, um mich auszuruhen. Ich döste weg, und als ich aufwachte, war es dunkel und ich hörte jemanden meinen Namen rufen.

»Jay? Alles in Ordnung?«

Halb benommen raffte ich mich auf und tastete nach einer Maske.

»Ja. Alles okay.«

»Kann ich hochkommen?«

»Warte kurz.«

Sie kam die Treppe hoch. Sie trug Sportsachen, Leggings und ein langärmliges Top, die Haare unter einem Cap zum Pferdeschwanz gebunden. Die Maske im selben Orangeton wie die Schuhe. Beim Anblick ihres perfekt abgestimmten Outfits fragte ich mich erneut, wer diese Frau war, was aus ihr geworden war. Zu unserer Zeit hatte ihre größte sportliche Betätigung darin bestanden, in den Laden um die Ecke zu laufen.

Wir wechselten bemüht ein paar Worte, wie Leute, die sich auf einer langweiligen Party kennenlernen und das Beste daraus machen. Als ich schließlich sagte, ich würde mich auf den Weg machen, ich müsse wieder an die Arbeit, erwiderte sie, dass ich nicht aussähe, als ob ich dazu in der Lage sei.

»Du bist bestimmt nicht der Erste, dem so was passiert. Ruf an, klär das.«

»Das ist ein automatisiertes System.«

»Okay, aber irgendwo müssen ja Menschen sitzen.«

Es war schwer, ihr das zu erklären. Sie war reich, sie war es gewohnt, respektiert, vielleicht sogar hofiert zu werden. Wenn sie mal nicht ihrem Status entsprechend behandelt wurde – von einem Beamten oder Dienstleister –, gab es bestimmt einen ziemlichen Aufstand. Wahrscheinlich konnte sie sich kaum vorstellen, dass ich abgesehen von der App keinerlei Kontakt zu meinem Arbeitgeber hatte. So war nun mal das Konzept. Selbst wenn man nach Stunden endlich jemanden in einem fernen Callcenter erwischte, gab es keine Büroräume. Niemanden, an dessen Menschlichkeit man hätte appellieren können.

»Wartet jemand auf dich?«

Ich zögerte, irritiert über ihren Richtungswechsel. »Nein.«

»Na dann.«

»So einfach ist das nicht.«

»Ich verstehe nur nicht, warum du wegwillst. Wenn es um Geld geht, finden wir bestimmt einen Weg.« Sie stand auf. Sie wirkte fast wütend.