9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

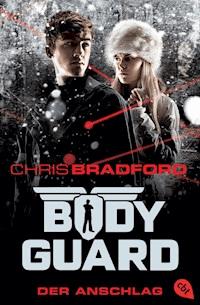

- Herausgeber: cbj TB

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die Bodyguard-Reihe

- Sprache: Deutsch

Im Fadenkreuz der Mafia

Als Connor Reeves den Auftrag erhält, den Sohn eines millionenschweren Oligarchen vor einem möglichen Anschlag der russischen Mafia zu schützen, ahnt er nicht mal ansatzweise, auf was er sich da einlässt. Denn neben der Mafia ist noch eine Geheimorganisation hinter der Familie des Oppositionspolitikers her, alle staatlichen Stellen sind korrupt und jeder scheint sein eigenes skrupelloses Spiel um die Macht im Land zu spielen. Connor wird langsam klar, dass er sich in Russland auf dem weltweit gefährlichsten Terrain für Personenschützer befindet. Dort können Jugendliche nämlich nicht nur Bodyguards werden, sondern ebensoleicht Auftragskiller ...

Erfolgsgarant Chris Bradford liefert mit "Bodyguard" kugelsichere Action kombiniert mit explosiven Showdowns.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 451

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

DER AUTOR

© Danny Fitzpatrick

CHRIS BRADFORD recherchiert stets genau, bevor er mit dem Schreiben beginnt: Für seine neue Serie »Bodyguard« belegte er einen Kurs als Personenschützer und ließ sich als Leibwächter ausbilden. Bevor er sich ganz dem Bücherschreiben widmete, war Chris Bradford professioneller Musiker und trat sogar vor der englischen Königin auf. Seine Bücher wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet.

Bereits erschienen:

Band 1: Bodyguard – Die Geisel

Band 2: Bodyguard – Das Lösegeld

Band 3: Bodyguard – Der Hinterhalt

Band 4: Bodyguard – Im Fadenkreuz

Band 6: Bodyguard – Die Entscheidung

Super Bodyguard

Mehr Informationen zur Bodyguard-Serie unter:

www.cbj-verlag.de/bodyguard

Mehr zu cbj auf Instagram @hey_reader

CHRIS BRADFORD

DER ANSCHLAG

Aus dem Englischen von

Karlheinz Dürr

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

© 2017 der deutschsprachigen Ausgabe

cbj Kinder- und Jugendbuchverlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

© 2017 Chris Bradford

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Assassin«

bei Puffin Books, einem Imprint von Penguin Books Ltd., Uk

Übersetzung: Karlheinz Dürr

Umschlaggestaltung: semper smile, München

unter Verwendung des Originalumschlags:

© Larry Rostant

MP · Herstellung: UK

Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach

ISBN 978-3-641-19844-2V009

www.cbj-verlag.de

Für die Roys,

gute Freunde auf immer!

PROLOG

Tiefer Schnee dämpfte die Schritte der Männer, die auf das Bauernhaus zuschlichen. Nur das schwache silberne Schimmern einer schmalen Mondsichel lag über der stillen Winterlandschaft. Wie dunkle, geisterhafte Schatten stahlen sich die fünf Männer durch die klirrende Kälte.

Im Haus jedoch war es hell und warm. Ein gut genährtes Feuer knisterte im Ofen und selbstgebrannter Wodka wärmte die Mägen der vier Bauern, die am alten hölzernen Esstisch saßen.

»Es ist eine Schande!«, fauchte ein bärtiger Mann, der so groß, stark und schlecht gelaunt wie ein sibirischer Braunbär war. »Dieses Mal ist die Bratwa mit ihren Forderungen zu weit gegangen!«

»Aber was können wir schon machen, Anton?«, fragte ein Bauer mit wässrigen Augen. Seine schwieligen Hände umklammerten das Wodkaglas, als hätte er Angst, dass jemand es ihm wegnehmen könnte. »Entweder zahlen wir das Schutzgeld oder sie fackeln unsere Häuser ab, holen sich unsere Frauen und Töchter … oder sie bringen uns um.«

»Genau deshalb müssen wir uns endlich wehren, Egor.« Anton kippte den Wodka hinunter, goss sich ein weiteres Glas ein und schenkte auch seinen Freunden nach.

Ein Mann mit stark geröteten Wangen, der wie ein Getreidesack auf dem Stuhl hing, zog heftig an seiner Zigarette und starrte missmutig in sein Glas. »Wie denn? Was können wir schon machen, wenn die Bratwa sogar den Bürgermeister von Salsk in der Tasche hat, obwohl der uns doch eigentlich vor ihr schützen sollte?«

»Grigori hat recht«, nickte Egor. »Wir brauchen einen neuen Bürgermeister. Erst dann können wir es wagen, uns mit der Bratwa anzulegen.«

Anton tippte mit dem Zeigefinger auf den Tisch. »Was wir eigentlich brauchen, ist ein neuer Führer für unser Land. Einen, der nicht korrupt und keine Marionette der Bratwa ist. Aber haben wir auch nur die Aussicht, dass so einer an die Macht kommt? Nein, nicht die geringste! Also müssen wir die Sache selbst in die Hände nehmen.« Er wandte sich an Grigori. »Unsere Stärke liegt in unserer Zahl, Kamerad. Wenn sich alle Bauern und Handwerker und Händler in der Gegend zusammentun, können wir Widerstand leisten. Und das korrupte Regime zu Fall bringen.«

»Aber ist ein schlechter Friede nicht immer noch besser als ein guter Krieg?«, widersprach Egor. »Wir könnten alles verlieren, alles!«

»Wir hätten alles zu gewinnen! Unsere Freiheit! Sicherheit für unsere Familien! Unser Leben!«, gab Anton scharf zurück. Er schlug mit der Faust so heftig auf den Tisch, dass die Wodkaflasche wackelte und die Gläser klirrten. »Wir sind doch nicht mehr im Mittelalter! Sondern im modernen Russland! Trotzdem ist es so, als würden wir in einem Feudalstaat leben, als Sklaven der Bratwa. Sie stehlen uns das Essen vom Tisch, verprügeln unsere Söhne, nehmen sich unsere Töchter. Es reicht jetzt! Genug ist genug!«

»Anton hat recht«, sagte Luka, der jüngste Bauer am Tisch, und rieb sich die weizenblonden Bartstoppeln. »Höchste Zeit, dass wir uns wehren.«

Grigori stieß einen tiefen Seufzer aus und richtete sich ein wenig auf. Er verzog das Gesicht und kippte den Wodka hinunter. »Welche Wahl haben wir schon? Die Bratwa wird uns sowieso alles nehmen.« Er blickte Egor an, der resigniert mit den Schultern zuckte, dann wandte er sich wieder an Anton. »Also, Anton, wie ist dein Plan?«

Anton antwortete mit grimmigem Lächeln. »Dazu braucht man eine Menge Mumm … und noch mehr Wodka!« Er schwenkte die fast leere Flasche. »Nadia, sei ein braves Mädchen und hole für deinen Papa noch einen Wodka aus dem Keller.«

Seine fünfjährige Tochter, die mit ihrem kleinen Bruder vor dem Feuer spielte, blickte auf und nickte gehorsam. Sie sprang auf und lief in die Küche, wo ihre Mutter Kartoffeln schälte und in den dicken braunen Eintopf warf, der auf dem Herd brodelte. Im Vorbeilaufen stieg Nadia der köstliche Fleischgeruch in die Nase. Das Wasser lief ihr im Mund zusammen.

Ihre Mutter lächelte. »Dauert nicht mehr lange, mein Kätzchen«, sagte sie und strich Nadia zärtlich über die hellblonden Locken.

Nadia verdrängte ihren Hunger und schob den Riegel zur Kellertür auf. Sie zögerte ein wenig, als sie in die schwarze Tiefe hinabblickte. Ohne die Wärme des Feuers in der Stube kroch ihr jetzt plötzlich ein kalter Schauder über den Rücken. Der Keller machte ihr immer Angst – die vielen dunklen Winkel, in denen Spinnweben hingen, der modrige Grabgeruch … unwillkürlich kamen ihr furchtbare Dinge in den Sinn, die dort unten auf sie lauern mochten.

Aber sie kämpfte die Angst nieder und tastete nach dem Lichtschalter. Nur eine einzige, nackte Glühbirne erhellte flackernd die Finsternis. Doch der schwache Lichtschein gab ihr genügend Mut, die Holztreppe hinabzusteigen. Auf halbem Weg hörte sie, wie die Tür über ihr wieder zufiel und das vertraute Licht der Küche nicht mehr hereindrang. Nadia zitterte – war sie in dem feuchten dunklen Keller gefangen? Obwohl sie wusste, dass es nur Einbildung war, kam es ihr so vor, als würden die Kisten mit Kartoffeln und Karotten nur so von widerlichen Käfern und Maden wimmeln. Die Einmachgläser auf den Regalen waren nicht mehr mit Marmelade, sondern mit geronnenem Blut gefüllt. Und die Reihen der Wodkaflaschen warfen riesige drohende Schatten ins Halbdunkel.

Und je mehr sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnten, desto stetiger wuchs ihre Angst.

Nadia griff eilig nach einer Wodkaflasche und wollte gerade wieder die Treppe hinaufsteigen, als sie von oben einen gewaltigen Schlag hörte, gefolgt von wütendem Männergebrüll. In der Küche schrie ihre Mutter schrill auf; ihr Schrei ging in ein seltsames Gurgeln über. Nadias Herz raste. Sie rannte die Stufen hinauf … und blieb vor der Türschwelle stehen. Sie spähte durch den schmalen Spalt zwischen der Tür und dem Türrahmen. Ihre Mutter lag auf dem Boden; eine Blutlache breitete sich um sie aus. Dahinter konnte sie einen schmalen Ausschnitt des Esszimmers sehen, wo Männer mit Messern die Freunde ihres Vaters brutal angriffen. Und sie sah ihren Vater, dem einer der Fremden eine Waffe an die Schläfe hielt und ihn zwang zuzusehen, wie seine Freunde ermordet wurden.

Nadia hörte ihren kleinen Bruder weinen.

»Bringt das Kind zum Schweigen!«, befahl der Mann rau, der ihren Vater mit der Pistole bedrohte.

Ein ohrenbetäubender Knall. Dann Stille. Der Mann grinste. »Schon besser.«

Nadia hatte aufgehört zu atmen. In diesem Augenblick war ihre Welt stumm und taub geworden. Sie konnte nicht anders, als mit weit aufgerissenen Augen den Überfall beobachten, und während ihr Tränen über die Wangen rollten, musste sie mitansehen, wie der Mann ihrem Vater den Lauf der Pistole noch brutaler gegen den Hinterkopf rammte.

»So geht es jedem, der sich gegen die Bratwa verschwören will«, sagte er. Ihr Vater brach weinend in die Knie.

Der brutale Mann war groß, mit kurz geschorenem schwarzem Haar und einer großen Hakennase. Am Nacken, direkt über dem Hemdkragen, war eine primitive Tätowierung zu sehen: drei Blutstropfen. Obwohl Nadia noch so klein war, wusste sie doch schon, was das Symbol bedeutete: Dieser Mann gehörte zur örtlichen Bratwa-Bande. Doch da war noch ein weiterer Mann, der ein wenig abseits stand. Mit Augen, die so kalt wirkten wie ein frostiger Wintermorgen, beobachtete er die brutale Szene mit verstörender Gleichgültigkeit. Mit seiner blassen Gesichtshaut und der sehnigen, mageren Gestalt wirkte er so bedrohlich wie ein Agent des russischen Geheimdienstes FSB – aber Nadia kam er nicht wie ein Russe vor.

Ein zweiter Schuss knallte – und zerstörte Nadias Welt für immer. Ihr Vater wurde nach vorn geschleudert und fiel auf den Boden.

»So lösen wir hier in Russland die Probleme, mein Freund«, erklärte der Tätowierte dem grauäugigen Fremden voller Stolz. »Sie können dem Bürgermeister sagen, dass dieses Unkraut ausgerottet wurde, bevor es wachsen konnte.«

Der Fremde blickte sich im Raum um. »Zu viele Beweise, die das hier mit euch in Verbindung bringen könnten … und mit dem Bürgermeister«, sagte er in erstaunlich gutem Russisch.

»Sie haben recht. Wir werden hier gründlich aufräumen.« Der Tätowierte sammelte die Gläser auf dem Tisch ein, schüttete die Wodkareste auf den Boden und nahm ein Feuerzeug heraus.

»Ein gutes Feuer im Winter ist wichtig«, sagte er mit rauem Gelächter und steckte den Alkohol in Brand.

Nadia keuchte vor Entsetzen auf, als sich die Flammen rasch ausbreiteten. Die Flasche glitt ihr aus der Hand und fiel polternd auf den Boden. Sie zerbrach nicht, aber der Lärm verriet ihr Versteck. Der Tätowierte und der Fremde fuhren herum und starrten zur Kellertür herüber. Nadia rannte die Treppe hinunter. Das Licht! Sie riss eine Flasche vom Regal, zerschmetterte die tief hängende Glühbirne und versteckte sich in der Lücke zwischen zwei Regalen.

Mit fünf großen Schritten war der Anführer an der Tür, riss sie auf und entdeckte die Wodkaflasche, die auf der obersten Stufe lag und immer noch wackelte.

Der Tätowierte spähte in die Dunkelheit hinunter. Er drehte den Lichtschalter. Nichts geschah.

»Komm rauf, wer immer da unten ist!«, bellte der Mann in den dunklen Keller hinunter.

Niemand antwortete. Und niemand kam herauf.

»Wie du willst«, knurrte der Mann. »Dann wirst du eben geröstet.«

Er hob die Flasche auf, zerschmetterte ihren Hals an der Wand, goss den Inhalt über die Holzstufen und setzte ihn in Brand. Der Wodka flammte auf. Der Mann schlug die Tür zu und schob den Riegel vor.

Inzwischen hatten sich auch im Wohnzimmer die Flammen weiter ausgebreitet. Der Fremde und die Bande verließen das brennende Haus. Als die Männer über die schneebedeckten Felder davonstapften – hinter sich das lodernde Inferno des Hauses hell vor dem schwarzen Himmel –, zerriss der gellende Schrei eines kleinen Mädchens die kalte Nacht.

KAPITEL 1

Zehn Jahre später

»Du bist tot, Connor!«

Connor Reeves biss vor Schmerzen die Zähne zusammen. Er zitterte vor Anstrengung; seine Hand schien in einem Schraubstock zerquetscht zu werden und der Arm wurde ihm schier aus der Schulter gerenkt.

»Gib auf!«, knurrte Jason und legte sich mit dem ganzen Körper in den Angriff.

Kommt nicht in Frage, dachte Connor. Die beiden Kämpfer starrten sich über den Tisch hinweg an.

»Hey, was geht ab?«, fragte Amir, der gerade in den Einsatzraum im Buddyguard-Hauptquartier kam.

»Armdrücken«, antwortete Charley. Sie drängte sich nun mit dem ganzen Rest des Teams um den Wettkampftisch.

»Und? Wer gewinnt?«, fragte Amir, der ebenfalls zum Team gehörte.

»Jason natürlich«, grinste Ling und blickte bewundernd auf den mächtigen Bizeps ihres Freundes.

»Der Kampf ist noch nicht vorbei«, gab Charley scharf zurück und schob ihren Rollstuhl ein wenig näher heran. »Komm schon, Connor! Du kannst ihn schlagen!«

Aber Connors Arm war schon halb zur Tischplatte gesunken. Jeder Muskel, jede Sehne war bis zum Äußersten angespannt, um dem mächtigen Druck von Jasons Arm zu widerstehen. Trotz seiner vierzehn Jahre war Jason bereits 1,77 Meter groß, gebaut wie ein Schwergewichtsboxer und sehr viel stärker als sein Gegenüber. Trotzdem hatte Connor nicht die Absicht aufzugeben, ohne sein Äußerstes gegeben zu haben. Und die vielen Stunden harten Kampfsport-Trainings und am Boxsack waren nicht vergebens gewesen. Zwar mochte er nicht so stark sein wie Jason, aber er hatte Ausdauer und Durchhaltevermögen. Wenn er nur lange genug standhielt, würde die Milchsäure in Jasons Muskeln schießen und ihn schwächen. Dann würde ihm Connor den Rest geben.

»Achtung, Connor! Du bist nahe dran, dir den Arm zu brechen«, warnte Amir seinen Freund, als er sich zwischen die anderen Zuschauer drängte. »Deine Schulter muss in einer Linie mit dem Arm sein. Drehe den Oberkörper zu Jason, bring den Arm wieder hoch und schau immer auf deine Hand …«

»Hey, coachen ist hier nicht erlaubt!«, fauchte Ling, kniff die Augen zusammen und starrte Amir mit ihren tiefschwarzen Augen wütend an.

»Mach ich doch gar nicht!«, gab Amir mit unschuldigem Lächeln zurück. »Ich versuche nur, ihn anzufeuern.«

Aber bevor Connor dem Rat seines Freundes folgen konnte, unternahm Jason einen weiteren Versuch, Connors Hand auf den Tisch zu drücken. Connor biss sich hart auf die Unterlippe, während er mit seiner ganzen Kraft Widerstand leistete. Aber er spürte, wie sein Unterarm langsam nachgab, als die Schmerzen immer stärker wurden.

»Connor, du musst den Oberarm näher am Körper halten«, zischte ihm Amir ins Ohr. »Dadurch kannst du die Kraft von Arm und Körper besser verbinden. Versuche, die Faust ein wenig nach oben zu drehen und seine Hand näher zu dir zu ziehen. Die Technik heißt Top-Roll – so wird es für Jason schwerer, seine ganze Muskelkraft gegen dich einzusetzen.«

»Woher weißt du das alles?«, wollte Richie wissen und betrachtete vielsagend Amirs schmächtige Gestalt. »Du siehst ja nun wirklich nicht wie ein Rocky Balboa aus!«

»Internet«, erklärte Amir. »Hab da mal ein Video von einem Profikampf gesehen, bei dem einer der Kämpfer in derselben Situation wie Connor war. Sein Arm brach wie ein Zweig. Ich hätte beinahe über den Bildschirm gekotzt, es war echt krass.«

»Das möchte ich gern sehen!«, sagte Ling mit boshaftem Grinsen.

»Aber hoffentlich nicht grad jetzt«, sagte Charley. Sie hielt die Armlehnen ihres Rollstuhls so fest gepackt, dass die Knöchel weiß hervortraten, während sie Connors verzweifelten Kampf immer besorgter beobachtete.

Connor verdrängte die Vorstellung, dass sein Arm plötzlich wie ein Zweig brechen könnte, drehte die Faust ein wenig nach oben und rückte sich so zurecht, dass sein Arm näher an seinem Körper lag. Tatsächlich ließ der Schmerz ein klein wenig nach und er konnte sich Jasons neuem Angriff besser widersetzen.

»Du bist so ein Weichei, Connor!«, versuchte ihn Jason zu reizen.

Connor überhörte die Beleidigung und sparte sich die Kraft für den Kampf auf. Beide wussten, dass dies hier mehr war als nur freundschaftliches Armdrücken. Für beide ging es um Stolz und gegenseitige Achtung, aber vom Ausgang des Kampfes hing auch ihr Rang im Team ab. Jason hatte offensichtlich mit einem leichten Sieg gerechnet. Connor sah in den Augen seines Gegners nicht nur Überraschung, sondern auch Wut darüber, dass ihm der Sieg nicht längst gelungen war – und mit jeder weiteren Sekunde schien er unsicherer zu werden.

»Mach ihn fertig, Jason!«, drängte ihn Ling.

Grunzend vor Anstrengung unternahm Jason einen weiteren Versuch, Connors Arm hinunterzudrücken. Connors Hand kam der Tischplatte noch ein bisschen näher, bis es ihm gelang, dem neuen Druck zu widerstehen und seine Position zu halten. Aber er wusste nicht, wie lange er noch durchhalten konnte. Sein Arm zitterte inzwischen so heftig, dass es schien, als würde er einen Anfall bekommen.

»Gib auf … du hast … keine Chance«, keuchte Jason, aber auch sein Gesicht war vor Anstrengung dunkelrot angelaufen. Die Adern an Hals und Oberarm traten so weit hervor, dass es wirkte, als würden sie gleich platzen.

Connor sah, wie schwer es Jason fiel, ihn zu besiegen, und das gab ihm neue Kraft.

»Nicht aufgeben, Connor! Allez! Allez! Allez!«, drängte Marc, der vor Aufregung in seine Muttersprache fiel.

Richie war für die Gegenseite. »Du hast ihn fast, Jason!«

Auch die übrigen Zuschauer feuerten nun einen der beiden Kämpfer an, sodass sich der Einsatzraum praktisch in eine Kampfsportarena verwandelte. Connors Handknöchel, weiß vor Anstrengung, waren nur noch ein paar Zentimeter von der Tischplatte entfernt. Jason witterte den nahen Sieg und legte seine ganze Energie in einen letzten Angriff.

Aber erstaunlicherweise gelang es Connor, sich aus der drohenden Niederlage herauszukämpfen. Millimeter um Millimeter drückte er Jasons Hand wieder nach oben, gewann einen winzigen Vorteil …

»Aufhören! Der Colonel ist da!«, unterbrach Charley plötzlich den Kampf.

Die anderen setzten sich schnell auf ihre Plätze, als Colonel Black in den Raum kam. Connor und Jason lösten die schweißnassen Hände, sprangen auf und nahmen Haltung an.

Der Colonel war ein ehemaliger SAS-Soldat mit silbergrauem, militärisch kurzem Haarschnitt und kantigem Gesicht, wie der Prototyp eines Offiziers aus einem Hollywoodfilm. Er warf einen kurzen Blick auf die beiden verschwitzten Kämpfer. »Freut mich, dass ihr beide euch endlich vertragt«, sagte er mit leicht sarkastischem Unterton.

Er bedeutete dem Team, sich zu setzen, und ging zur Stirnseite des Raums, an der ein großer Monitor installiert war. Noch bevor er mit der Einsatzbesprechung beginnen konnte, raunte Jason Connor zu: »Ich hab gewonnen.«

»Hast du nicht«, zischte Connor zurück.

Jason warf ihm einen wütenden Seitenblick zu. »Hatte deine Handknöchel auf der Tischplatte!«

»Hab sie nicht berührt. Außerdem wurde der Kampf unterbrochen.«

»Du hättest sowieso nicht gewonnen …«, gab Jason verächtlich zurück.

»Könnt ihr euch nicht einfach auf ein Unentschieden einigen?«, flüsterte Charley den beiden zu, während der Colonel das Notebook und den großen HD-Monitor hochfuhr und sich wieder dem Team zuwandte.

»Nein!«, sagten Connor und Jason im Chor. Sie schauten sich an und grinsten.

»Revanche?«, fragte Jason herausfordernd.

»Kann’s kaum erwarten«, antwortete Connor. Insgeheim hoffte er jedoch, dass der Kampf nicht schon bald stattfinden würde. Jason gegenüber hätte er es zwar niemals zugegeben, aber sein Arm schmerzte höllisch.

KAPITEL 2

»Korruption! Kriminalität! Mord! Das ist das Russland, in dem ich aufgewachsen bin – aber nicht das, in dem ich leben will!«, rief der Redner auf dem Podium. Seine schmalen Augen funkelten vor Eifer und Wut. »Unsere Regierung macht schon seit vielen Jahren mit Dieben und Kriminellen gemeinsame Sache. Sie saugen unserem Heimatland das Blut aus. Und sie verprassen das, was ihr alle mit euren Händen erarbeitet habt und deshalb euch allen gehört!«

Die Menschenmenge, die sich dicht um das Rednerpodium drängte, applaudierte und jubelte zustimmend. Dabei war der Redner sicherlich keiner von ihnen: er war groß und schlank, trug einen eleganten, maßgeschneiderten dunkelblauen Nadelstreifenanzug zur randlosen Brille und glich eher einem Börsenmakler als einem Revolutionär – aber er schaffte es, die Wut der Menge anzufachen.

»Die Mafia hat sich im Herzen unserer Mutter Russland eingenistet!«, donnerte er weiter und schlug sich auf die Brust. »Aber ich schwöre: Ich werde diesen Staat zerstören, der von Verbrechern beherrscht wird! Ich schwöre: Ich werde dieses System vernichten, in dem grade mal ein halbes Prozent der Bevölkerung über achtzig Prozent des Volksvermögens besitzt! Ich schwöre: Ich werde für unser Volk kämpfen!«

Wieder brachen die Zuhörer in Jubel aus.

»Aber diesen Kampf kann ich allein nicht gewinnen«, fuhr er fort. »Ich brauche EUCH, das wunderbare russische Volk! Ihr müsst euch erheben! Ihr müsst aktiv werden. Die aufgeblähten Schweine, die sich auf unsere Kosten mästen, werden den Trog nicht freiwillig verlassen. Wählt die Veränderung. Wählt Unser Russland!«

Der Mann hob beide Arme, die Hände zu Fäusten geballt, und seine Zuhörer brachen in ekstatischen Applaus und Jubel aus und begannen zu skandieren: »RUSSLAND! RUSSLAND! RUSSLAND!«

»Viktor Malkow«, sagte Colonel Black, hielt das Video an und drehte die Raumbeleuchtung wieder hoch, »russischer Milliardär und Politiker. Er gehört zu der sogenannten neuen Garde der Politiker. Und er ist der Führer der einzigen glaubwürdigen Oppositionspartei Russlands. Die Bewegung Unser Russland wurde als Reaktion auf eine ganze Reihe von Vorfällen und nationalen Skandalen gegründet, wobei ein Ereignis eine ganz besondere Rolle spielte, nämlich das brutale Massaker an einer russischen Bauernfamilie und mehrerer ihrer Freunde. Es wurde vor zehn Jahren von einer Mafiabande verübt. Größeren Zulauf bekam die Partei allerdings erst, nachdem sich Viktor an die Spitze der Bewegung setzte. Er will vor allem gegen die Korruption im Land kämpfen und ist deswegen im Volk außerordentlich beliebt. Aber das bringt ihn natürlich in einen direkten Konflikt – nicht nur mit der Regierung, sondern auch mit der Bratwa.«

»Bratwa?«, fragte Jason.

»Die russische Mafia«, erklärte der Colonel. »Bratwa bedeutet Bruderschaft. Es ist ein Sammelbegriff für verschiedene Gruppierungen des organisierten Verbrechens in ganz Russland. Jede Bande wird von einem Mafiaboss geleitet, der Pakhan genannt wird. Die russische Mafia bestand ursprünglich aus entlassenen Strafgefangenen, korrupten Beamten und Unternehmern; man unterscheidet heute mehrere große Gruppen. Man kann sagen, die Bratwa ist die heimliche Herrscherin Russlands.« Der Colonel räusperte sich. »Das wiederum bedeutet, dass Viktor Malkow, der ja mit dem Versprechen auftritt, die Korruption auszumerzen, für die Russenmafia zum Feind Nummer eins geworden ist. Und hier kommen wir ins Spiel.«

Der Colonel rief das Foto eines dunkelhaarigen Jungen auf: schmale Nase, dünne Lippen, scharf hervortretende Wangenknochen – das genaue Abbild seines Vaters, nur dass der Sohn viel missmutiger in die Kamera starrte.

»Operation Schneesturm«, fuhr der Colonel fort. »Unser Klient ist der fünfzehnjährige Feliks Malkow, Viktors einziger Sohn und die einzige Schwachstelle in seinem Panzer. Unsere Aufgabe ist es, den Jungen vor einer potenziellen Entführung oder vor einem Mordanschlag zu schützen.«

Marc hob fragend eine Augenbraue. »Warum potenziell? Nach allem, was Sie über die Bratwa gesagt haben, ist es doch ziemlich wahrscheinlich, dass sie ihn irgendwann umnieten wollen.«

Der Colonel bestätigte die Vermutung mit einem kaum merklichen Nicken. Er verschränkte die Arme vor der breiten Brust; der Gründer der Buddyguard-Organisation mochte bereits auf die Fünfzig zugehen, war aber körperlich in Spitzenkondition. »Unserem Auftraggeber ist die Gefahr vollkommen bewusst, in der er und sein Sohn sich befinden. Daher hat er ein eigenes Sicherheitsteam angeheuert. Aber Viktor will gewiss sein, dass er seinen Feinden immer einen Schritt voraus ist. Deshalb sollen wir den letzten Verteidigungsring um seinen Sohn bilden. Einen unsichtbaren Schutzschild.«

»Und was ist mit seiner Mutter?«, fragte Charley.

»Verstorben«, antwortete der Colonel knapp. Er warf einen Blick auf seine Notizen. »Sie ertrank letztes Jahr im Swimmingpool der Villa der Familie. Ein tragischer Unfall. Der Gerichtsmediziner vermutete Selbstmord.«

»Kein Wunder, dass der Junge so unglücklich ausschaut«, meinte Amir mit einer Kopfbewegung zum Foto auf dem Bildschirm.

Colonel Black tippte mit dem Zeigefinger auf seine Aufzeichnungen. »Ihr Tod scheint den Jungen ganz besonders hart getroffen zu haben. Er war danach ein halbes Jahr lang in psychotherapeutischer Behandlung.«

Connor studierte das Foto noch einmal genauer. Verständlich, dass der Junge so trotzig wirkte. Wer immer für diesen Einsatz abkommandiert wurde, musste sehr behutsam mit ihm umgehen. »Okay. Und wer ist als Buddyguard für diese Operation vorgesehen?«, fragte er.

Die stahlgrauen Augen des Colonels richteten sich auf ihn. »Du … und Jason.«

Sowohl Connor als auch Jason zuckten zusammen und fuhren beinahe von ihren Stühlen hoch. Damit hatte keiner von ihnen gerechnet. Denn erstens hatte Connor nach dem brutalen Einsatz in Afrika, den er gerade erst hinter sich hatte, den Colonel gebeten, ihn für eine Weile nicht mehr auf eine Mission zu schicken. Und zweitens wusste der Colonel, dass die beiden alles andere als dicke Freunde waren.

»Ah – das absolute Traumpaar der Buddyguards!«, witzelte Richie.

»Halt die Klappe«, murrte Jason mit düster zusammengezogenen Augenbrauen.

»Na klar, ihr beide habt doch heute Morgen schon richtig lieb Händchen gehalten«, sagte Ling spöttisch. »Und wer weiß, wenn die Mission vorbei ist, werdet ihr euch vielleicht ewige Treue schwören!«

Das Team brach in Gelächter aus. Nur Jason und Connor lachten nicht. Das war die schlimmste Partnerschaft, die Connor sich hätte vorstellen können. Die beiden Jungen waren von Anfang an Rivalen gewesen. Sie waren sich über nichts einig und gerieten sich ständig beim geringsten Anlass in die Haare. Schon beim ersten Zusammentreffen hatte Jason versucht, Connor zu verprügeln. Sicher, das war nur ein Test gewesen, um herauszufinden, ob Connor überhaupt das Zeug zu einem Buddyguard hatte, aber damals hatte Connor Jason besiegt und ihm damit vor den Augen der anderen eine Schlappe eingetragen. Das war der Beginn ihrer Rivalität gewesen – seither versuchte jeder der beiden zu beweisen, dass er das Alphatier war. Ob während der Fitnessübungen, im Kampfsporttraining, bei den Missionen … und sogar bei den Streichen, die sie sich gegenseitig spielten.

»Und wer hat dann das Kommando bei der Operation?«, wollte Jason wissen.

»Charley wird wie immer eure Teamleiterin sein«, antwortete der Colonel und nickte ihr anerkennend zu. »Ihr beide werdet undercover arbeiten und offiziell als Feliks’ Cousins auftreten. Aber unter euch beiden wird Connor den Befehl haben. Du bist sein Stellvertreter.«

»Stellvertreter!« Jason blieb buchstäblich der Mund offen stehen. »Warten Sie mal, Colonel … Ich bin schon länger Buddyguard als Connor. Deshalb sollte ich beim Einsatz den Befehl haben.«

Der Colonel blickte ihn streng an. »Ich habe meine Entscheidung getroffen. Wenn du ein Problem damit hast, dann sag es jetzt und nicht erst, wenn die Mission begonnen hat. Also: Hast du ein Problem damit?«

Jason starrte ihn einen Moment wütend lang an, doch dann schüttelte er knapp den Kopf. »Nein, Sir!«

»Gut. Bei diesem Einsatz werdet ihr aufeinander angewiesen sein«, sagte der Colonel, wobei seine Stimme so ernst klang wie noch vor keiner anderen Mission. »Ich will euch nichts vormachen: Für einen Bodyguard ist Russland zurzeit das gefährlichste Land der Welt.«

KAPITEL 3

Nikolaj Antonow ging schnell die Straße entlang, dicht gefolgt von einem Bodyguard mit der Statur eines Kleiderschranks. Nikolaj fühlte sich sicherer, seit er den ehemaligen tschetschenischen Soldaten als Leibwächter angeheuert hatte, vor allem hier, in den fast menschenleeren Straßen von Moskau City, dem riesigen Finanzbezirk, der von den wirtschaftlichen Problemen Russlands besonders stark betroffen war.

Nikolaj war Banker und im Moment hatte er es sehr eilig. Den Kopf mit dem schmalen, rattenähnlichen Gesicht und der dicken runden Brille gesenkt haltend, ging er rasch an der verwaisten Baustelle eines halbfertigen, heruntergekommen Wolkenkratzers vorbei. Unvermutet traten ihm zwei kahl geschorene Männer in schwarzen Wintersteppjacken in den Weg. Nikolajs Bodyguard war sofort alarmiert, runzelte die dichten schwarzen Brauen und ballte die gewaltigen Fäuste.

»Nikolaj Antonow«, sprach einer der beiden den Banker an; keine Frage, sondern eine Feststellung. Nikolaj entdeckte eine Tätowierung auf der rechten Hand des Mannes, ein Totenschädel, das Symbol der Bratwa für einen verurteilten Mörder. Die Handknöchel waren schwielig, und auf der Wange, die breit und kantig war wie ein Ziegelstein, bemerkte Nikolaj eine lange weiße Narbe. Das ließ vermuten, dass der Mann ein Kryscha war, einer der äußerst brutalen Schutzgeld-Erpresser der russischen Mafia.

Der Banker schluckte heftig. »J-ja?«, fragte er unsicher, während sein Bodyguard hinter ihm nach der Pistole griff.

»Der Pakhan möchte Sie sprechen.«

Nikolaj hob die Hand und signalisierte damit seinem Leibwächter, die Pistole im Holster zu lassen. »Mich? Aber warum sollte der Pakhan mit mir sprechen wollen?«, fragte er, während sein Blick an den Männern vorbei über die Straße zuckte, so nervös wie der einer Maus, die von einer hungrigen Katze in die Ecke getrieben wird. »Ich hatte bisher immer nur mit seinem Buchhalter zu tun.«

»Das müssen Sie ihn schon selber fragen«, antwortete der Kryscha rau. Im selben Moment rollte ein schwarzer Mercedes mit getönten Scheiben heran und hielt neben dem Banker am Bordstein. Die hintere Tür schwang auf. Ein Mann mit strengem Gesicht, tiefliegenden Augen und dünnen Lippen saß bequem zurückgelehnt auf dem Rücksitz. Eine Hand lag lässig auf der mittleren Lederarmstütze; im Licht der LED-Deckenleuchte glitzerte ein prunkvoller goldener Siegelring mit dem Relief eines Bärenkopfes.

Der Banker riss geschockt die Augen auf. »Roman Gurow?Sie … Sie sind der Pakhan?«

»Das scheint Sie zu überraschen?«, fragte der Mann.

»Natürlich! Aber Sie sind doch …«

»Wer ist der Ochse?«, unterbrach ihn Roman und hob den beringten Zeigefinger in Richtung des Leibwächters, der hinter Nikolajs Schulter aufragte.

»Äh … Maxim, mein Bodyguard«, antwortete der Banker und richtete sich wieder ein wenig auf.

Ohne Vorwarnung packten die beiden Kryscha den bulligen Beschützer; einer schob ihm den Arm von hinten um den Hals, der andere zog ein gezahntes Messer und stieß es ihm ins Herz. Der Bodyguard sank ohne einen Laut leblos zu Boden.

»Als Bodyguard taugt er nicht viel«, bemerkte Roman beiläufig. »Steigen Sie ein.«

Doch Nikolaj starrte geschockt auf seinen toten Beschützer, den die beiden Kryscha nun unter den Achseln packten und durch den Schneematsch zerrten. Die Leiche zog eine Blutspur hinter sich her. Wie einen Sack Abfall warfen sie ihn in einen der Bauschuttcontainer.

»Ich sage es nicht noch einmal«, sagte der Mafiaboss. »Oder sollen Ihnen meine Männer beim Einsteigen behilflich sein?«

Nikolaj stieg hastig in den Wagen und setzte sich neben den berüchtigten und weithin gefürchteten Roman Gurow.

»W-w-was kann ich für Sie tun?«, fragte der Banker unsicher, verzweifelt bemüht, ein wenig Haltung zu bewahren. Der Mercedes fuhr wieder an.

»Sie managen unsere Investitionen. Und bisher bin ich mit der Rendite sehr zufrieden, die sie abwerfen, vor allem in diesen schwierigen Zeiten«, erklärte Roman, wobei er lässig den Ring an seinem Finger drehte. »Aber ich wurde kürzlich darauf aufmerksam gemacht, dass bei jeder einzelnen Transaktion ein wenig … Sahne abgeschöpft wurde.«

»Wirklich?«, fragte Nikolaj, und selbst in seinen eigenen Ohren klang die Frage künstlich und gezwungen.

Roman starrte ihn an. »Sie sind unser Banker. Ich dachte eigentlich, dass Ihnen so etwas sofort hätte auffallen müssen.«

Nikolajs Zungenspitze fuhr nervös über die Lippen. Schlagartig wurde ihm klar, dass es keinen Zweck hatte, den Mafiaboss täuschen zu wollen, deshalb wechselte er schnell die Taktik. »Ich hatte tatsächlich schon so etwas be… aber ich kann Ihnen versichern, dass … dass es sich nur um eine Fehlbuchung handelte …«

»Zwanzig Millionen Dollar sind ein bisschen viel für eine einzige Fehlbuchung, meinen Sie nicht auch?«

Nikolaj blickte verlegen auf seine Hände und versuchte vergeblich, ihr Zittern zu verbergen. »Äh … ja, natürlich … ich werde den Fehler sofort korrigieren.«

»Gut«, nickte Roman lächelnd und hielt ihm die Hand hin. »Ich freue mich, dass wir dieses kleine Missverständnis so leicht ausräumen konnten.«

Der Banker starrte die angebotene Hand einen Moment lang fassungslos an. Der Goldring funkelte wie das Versprechen, dass mit diesem Handschlag sein Fehler vergeben und vergessen sei. Nikolaj lächelte unsicher und ergriff die dargebotene Hand … und zuckte schmerzhaft zusammen, als seine Hand wie in einem Schraubstock zusammengequetscht wurde. Der Mafiaboss drückte und drehte sie so kräftig, als wollte er dem Banker die Hand aus dem Gelenk schrauben. Unwillkürlich stieß Nikolaj einen schrillen Schrei aus. Mitleidlos erhöhte Roman den Druck, bis ein widerliches Knacken zu hören war, als würde ein dürrer Zweig zerbrochen. Das Blut wich schlagartig aus Nikolajs Gesicht; er stöhnte auf, vor Schmerzen fast wahnsinnig.

Roman beugte sich dicht zu dem Banker hinüber und flüsterte ihm ins Ohr: »Solltest du jemals wieder versuchen, die Bratwa zu bestehlen, werde ich dir nicht nur die Handknöchel brechen, mein Freund. Hast du verstanden?«

Nikolaj war nur noch zu einem schwachen Nicken fähig.

Roman befahl seinem Fahrer anzuhalten. Die Hintertür öffnete sich automatisch.

»Seien Sie vorsichtig, der Gehweg ist vereist«, sagte Roman warnend, jetzt wieder im höflichen Ton eines Geschäftsmannes, trat Nikolaj aber, als dieser ausstieg, so kräftig in den Hintern, dass der Banker aus der Limousine stürzte und in voller Länge auf dem Gehweg aufschlug. »Sie wollen sich doch nicht noch etwas brechen, oder?« Und bevor sich die Hecktür wieder schloss, rief er ihm noch zu: »Ich rate Ihnen, einen neuen Bodyguard anzuheuern.«

Während Nikolaij wie benommen auf dem Eis liegen blieb, glitt der Mercedes fast lautlos davon. Der Pakhan wandte sich an seine Assistentin, die auf dem Beifahrersitz saß. »Und nun zu den wirklich wichtigen Dingen, die zu regeln sind … Viktor Malkow.«

KAPITEL 4

»Aber das ist ein echtes Messer!«, rief Amir entsetzt. Die Augen traten ihm förmlich aus den Höhlen, als die scharfe Klinge dicht vor seinem Gesicht vorbeifuhr.

»Natürlich ist es echt«, sagte Steve gelassen. Der Kampfsporttrainer der Buddyguard-Organisation ragte stark und groß wie ein Block Granit vor dem schmächtigen Amir empor. »Sei kein Weichei. Höchste Zeit, dass ihr mit richtigen Waffen trainiert. Sonst wäre es, als wolltet ihr im Sandkasten schwimmen lernen.«

»A-a-aber wir könnten doch dabei verletzt werden!«, stotterte Amir und wandte sich hilfesuchend zum Rest des Teams um, die in der Sporthalle standen. Die anderen Buddyguards schienen genauso geschockt zu sein wie er. Nach der Einsatzbesprechung am Morgen und Bugsys Sicherheitstraining mit dem Auto stand jetzt ihre tägliche Trainingseinheit in Selbstverteidigungstechniken auf dem Stundenplan.

Steve nickte. »Genau darum geht es. Regel Nummer eins für die Selbstverteidigung gegen einen Messerangriff lautet: Es gibt keine. Ihr werdet auf jeden Fall mindestens eine Schnitt- oder Stichwunde davontragen, egal wie geschickt oder vorsichtig ihr seid. Deshalb stellen wir uns bei dieser Trainingseinheit gar nicht erst die Frage, wie man sich gegen einen Messerangriff wehren kann, sondern wie man ihn überleben kann.«

Connor wusste nur allzu gut, was Steve damit meinte – er hatte es selbst erlebt. Bei seiner ersten Mission hatte er die Tochter des US-Präsidenten beschützen müssen; dabei hatte ein Angreifer mit einem Springmesser auf ihn eingestochen. Gerettet hatte ihn nur sein T-Shirt, ein speziell für die Buddyguard-Organisation hergestelltes Hemd aus stichfestem Hightech-Gewebe. Connor war klar, dass er beim nächsten Messerangriff vielleicht nicht mehr so viel Glück haben würde. Doch als er nun das Messer mit der zwölf Zentimeter langen Klinge betrachtete, das vor ihm auf dem Tisch lag, kamen ihm ernsthafte Bedenken. Übertrieb Steve nicht ein wenig mit seinem Versuch, möglichst realistische Bedingungen beim Training zu erzeugen? Wenn schon die Missionen lebensgefährlich waren, konnte man dankend auf ein Training verzichten, das einen ins Krankenhaus beförderte!

»Ein Messer mitten in einer Stichbewegung abfangen zu wollen, ist ungefähr so ratsam, wie die Hand in einen Mixer zu stecken«, fuhr der Trainer fort, ließ das Messer durch die Luft wirbeln und fing es geschickt am Griff wieder auf. »Und deshalb verrate ich euch auch gleich die Regel Nummer zwei bei einem Messerangriff: Hau ab – solange du noch kannst. Distanz ist dein bester Verbündeter, wenn du es mit so einer Waffe zu tun hast. Denkt immer daran: Ein Angreifer, der mit Adrenalin vollgepumpt ist, kann mehrere Schritte Abstand in weniger als eineinhalb Sekunden überwinden.«

Ohne jede Vorwarnung stürzte Steve plötzlich vor und hielt die rasiermesserscharfe Klinge direkt an Marcs Kehle.

»Merde!«, schrie Marc entsetzt und riss geschockt die Augen auf.

»Kein Grund zu fluchen, aber ich denke, ihr habt kapiert, was ich damit sagen wollte.« Steve senkte das Messer und gab Marc wieder frei. »Eineinhalb Sekunden lassen euch sehr wenig Zeit zu reagieren.«

»Ach, ich denke mal, er hat ziemlich schnell reagiert«, sagte Ling und blickte mit vielsagendem Grinsen auf Marcs Shorts. »Vielleicht solltest du eine trockene Unterhose anziehen, Marc.«

Marc schaute unwillkürlich an sich hinunter und das Team brach in schallendes Gelächter aus.

»Ha-ha«, machte Marc mit rotem Gesicht, als ihm klar wurde, dass er auf ihren Trick hereingefallen war.

»Darüber reißt man keine Witze«, brummte Steve verärgert und deutete mit dem Messer auf das Team. »Euer Leben kann eines Tages von den Techniken abhängen, die ich euch hier beibringen will. Im Internet könnt ihr Kampfsporttrainer sehen, die verschiedene Verteidigungstechniken gegen Messerangriffe vorführen. Einige sind ganz einfach, andere sehen lediglich gut aus, wieder andere sind einfach nur dumm oder sogar gefährlich. Und die meisten funktionieren in realen Angriffssituationen gar nicht. Es gibt nur einen einzigen wirksamen Weg, mit einem messerschwingenden Angreifer fertig zu werden, und der lässt sich in unserer Sprache mit drei präzisen S-Wörtern beschreiben: Seize. Strike. Subdue.«

Er winkte Jason zu sich und gab ihm das Messer. »Packen, schlagen, niederringen – das klingt einfacher als es ist.« Er nickte Jason zu. »Greif mich an.«

»Stich oder Hieb?«, fragte Jason und wog das Messer in der Hand. Aufgrund von Jasons Größe und Boxerfahrung wählte ihr schrankgroßer Trainer oftmals ihn aus, um bestimmte Techniken zu demonstrieren. Jason wusste daher, dass Steve einen harten und schnellen Angriff erwartete.

»Kannst du selbst bestimmen«, antwortete Steve und hob die Hände zur Abwehr. »In der realen Situation weiß ich ja auch nicht, was kommt.«

Jason nickte, dann griff er Steve mit einem Überhand-Stoß an, wobei er auf Steves Brust zielte. Steve trat blitzschnell seitwärts nach rechts, blockierte die Messerhand mit dem Unterarm und stieß Jason die Handfläche ins Gesicht. Gleichzeitig packte er sein Handgelenk, rammte ihm das Knie in den Bauch und warf ihn zu Boden, wo er ihn in den Polizeigriff nahm. Bevor Jason noch wusste, wie ihm geschah, erhöhte Steve den Druck, sodass Jason sein Messer loslassen musste. Die Aktion lief dermaßen schnell ab, dass Jason nach nicht einmal vier Sekunden entwaffnet war.

Als Connor Jasons schmerzverzerrtes Gesicht sah, war er froh, von Steve nicht als Angreifer ausgewählt worden zu sein.

Jason stöhnte erleichtert auf, als Steve ihn freigab. »Gut. Jetzt zeige ich euch die Abwehr noch einmal in Zeitlupe.«

Jason schüttelte zur Auflockerung die Arme, dann wiederholte er langsam den Stoßangriff. Langsam und geschmeidig trat Steve mit erhobenem Unterarm direkt in den Angriff hinein.

»Der Schlüssel zu allem ist, die Kontrolle über den Messerarm zu gewinnen, also ihn zu packen«, erklärte Steve. »Kann sein, dass man ihn zuerst abblocken muss, aber wenn man den Arm des Angreifers nicht sofort zu packen bekommt, kann er zurückweichen und einen zweiten Angriff starten.«

Steve packte Jasons Handgelenk und schlug Jason in Zeitlupe die Handkante gegen den Hals.

»Gleichzeitig müsst ihr zuschlagen. Kopf oder Hals sind die besten Optionen. Der Angreifer ist momentan geschockt, die Waffe unter Kontrolle. Jetzt müsst ihr ihn unterwerfen. Das kann man durch mehrere Kniestöße zum Kopf, zum Bauch oder in den Unterleib einleiten, danach wirft man ihn zu Boden.«

Er simulierte einen Kniestoß in Jasons Unterleib. Jason stieß ein schrilles Kreischen aus, verdrehte theatralisch die Augen und brach in die Knie. Das Team kicherte. Steve wandte den Polizeigriff an, aber mit so viel Kraft, dass Jason vor Schmerzen aufjaulte. Steve knurrte: »Nimm das gefälligst ernst!«

»Erst wenn ihr die volle Kontrolle über den Angreifer habt, könnt ihr versuchen, ihn zu entwaffnen«, fuhr Steve fort. »Sonst könnte es sein, dass ihr ein paar Finger verliert.« Er zeigte ihnen, wie leicht ihm der Angreifer selbst in dieser Situation noch einen Zeigefinger abschneiden konnte, wenn er nicht vorsichtig genug war. »Danach brecht ihr ihm den Arm oder tut, was immer nötig ist, um einen weiteren Angriff zu verhindern. Keine Angst, Jason, ich lasse dich jetzt in Ruhe.«

Jason nickte dankbar, als Steve den schmerzhaften Griff lockerte. Erleichtert trat er wieder in die Reihe zurück.

»Eure Priorität muss sein, euch und euren Klienten in Sicherheit zu bringen«, erklärte Steve und verteilte weitere Messer im Team. »Die 3S-Technik ist nicht besonders nett, aber sehr effektiv. Bildet Zweierteams und fangt mit der Übung an.«

Das Alphateam teilte sich in Kampfpaare auf. Alle waren äußerst vorsichtig, da sie wussten, dass sie es mit einem richtigen Messer zu tun hatten.

»Hoffen wir, dass keiner von uns es jemals in Wirklichkeit mit so einem Ding zu tun bekommt!«, sagte Richie und beäugte das äußerst scharfe Messer in seiner Hand. »Vor allem du, Charley.«

»Was willst du damit sagen?«, fragte Charley scharf.

»Na ja … du kannst dich ja nicht … ich meine, wie willst du …?«, stotterte Richie und suchte vergeblich nach den richtigen Worten.

»Greif mich an«, forderte ihn Charley heraus. Ihre strahlend blauen Augen wirkten plötzlich kalt; Connor wusste, dass Richie nun eine Lektion bevorstand, die er wohl nie mehr vergessen würde. Und Richie wusste es offenbar auch. Aber ein Rückzieher kam jetzt nicht mehr in Frage. Nichts reizte Charley mehr als das, was Richie gerade getan hatte: ihre Fähigkeiten geringer einzuschätzen als die anderer Leute, vor allem im direkten Zweikampf.

»Bist du … sicher?«, fragte Richie und blickte zwischen dem Messer und Charley hin und her. Offenbar fragte er sich, wer gefährlicher war – das Messer oder Charley.

Charley nickte knapp. »Los, fang an. Aber halte dich nicht zurück … nur weil ich im Rollstuhl sitze.«

Connor lächelte Richie mitleidig an. Noch immer zögernd, hob der junge Ire das Messer, doch dann griff er sie schnell mit einem weit ausholenden Hieb an. Er zielte auf Charleys Schulter. Charley drehte sich so schnell mit ihrem Stuhl, dass man fast glauben konnte, er würde von Raketen angetrieben. Sie wich dem ersten Angriff aus und riss einen der Metallarme aus dem Rollstuhl. Die wie geölt funktionierende Technik gab den Arm sofort frei. Damit hatte sie nun eine tödliche Waffe in der Hand, die einem der kurzen Tonfa-Kampfsport-Schlagstöcke mit ihren charakteristischen Quergriffen glich. Bevor Richie zu einem zweiten Angriff ausholen konnte, schlug ihm Charley den Stock auf das Handgelenk. Richie schrie auf und ließ das Messer fallen. Im nächsten Augenblick klappte er zusammen, als sie ihm den Metallstock mit voller Wucht in den Bauch rammte. Nun musste sie sich nur noch leicht nach vorn beugen und den seitlichen Handgriff des Tonfa hinter Richies rechten Fußknöchel haken. Ein kräftiger Ruck – und Richie wurde das Bein unter dem Leib weggerissen. Er verlor das Gleichgewicht und schlug hart auf dem Boden auf.

»So würde ich mich gegen einen Messerangriff wehren«, erklärte Charley gelassen und schob ruhig den Metallstock wieder in die Halterung zurück. Der Rest des Teams starrte sie mit offenem Mund bewundernd an.

KAPITEL 5

»Noch ein Einsatz! Letztes Mal hast du mir versprochen, dass es keinen mehr geben wird!«

Connor stöhnte innerlich, als er die vorwurfsvolle Stimme seiner Großmutter hörte und sah, wie sie die Lippen zusammenpresste, um ihre Wut zu beherrschen. Er verstand, dass sie sich verraten und betrogen fühlen musste.

»Ich weiß … und ich habe ja auch darum gebeten, vorerst nicht mehr eingesetzt zu werden«, sagte er zerknirscht in die Webcam an seinem Tablet-Computer. »Aber der Colonel ließ nicht locker. Außerdem bin ich bei dieser Mission nicht allein. Jason kommt mit.«

»Dann haben die Terroristen jetzt also zwei Kinder als Zielscheiben!«, sagte seine Großmutter verbittert. »Na, wie können sie da noch daneben schießen?«

»Nein, es bedeutet doppelten Schutz«, widersprach Connor.

»Für die Person, die ihr beschützen sollt, aber nicht für euch beide. Du stehst direkt in der Schusslinie. Du riskierst alles. Und wofür?«

»Das weißt du doch«, sagte Connor und gab sich Mühe, sie seine Verärgerung nicht hören oder sehen zu lassen. »Für dich und für Mum. Mit dem, was ich mache, können wir ihre Pflege bezahlen. Ich muss …«

»Du musst überhaupt nichts, Connor! Wir werden schon eine Lösung finden. Das war schon immer so«, sagte seine Großmutter fest. »Du solltest nicht dein Leben aufs Spiel setzen, damit wir es leichter haben. Wenn deine Mutter die Wahrheit wüsste, würde sie …«

»Sie darf es nicht erfahren, hörst du? Bitte sag es ihr nicht!«, fiel ihr Connor ins Wort. »Gran, darüber haben wir doch schon gesprochen. Es gehört zu meiner Abmachung mit Colonel Black, dass niemand von meiner Rolle bei der Buddyguard-Organisation erfahren darf. Sie kann nur deshalb so wirksam arbeiten, weil nur wenige Menschen darüber Bescheid wissen. Und wenn niemand Bescheid weiß, bleibe ich als Schutzschild praktisch unsichtbar. Der beste Bodyguard ist der, den niemand bemerkt, verstehst du?«

»Aber mir hast du von Buddyguard erzählt!«, warf seine Großmutter verwundert ein.

»Natürlich habe ich das. Ich weiß doch, dass ich dir nichts vormachen kann, Gran! Aber Mum muss glauben, dass ich in einem Privatinternat bin und dafür von einer Sportstiftung ein Stipendium bekomme. Wenn sie die Wahrheit herausfände, würde sie die Sache doch sofort beenden, und dann könnte ich nicht mehr als Buddyguard arbeiten.«

Connor hasste es, seine Mutter bei dieser Sache hinters Licht führen zu müssen: Sie hatte Multiple Sklerose im fortgeschrittenen Stadium. Als Gegenleistung für Connors Einsätze zahlte die Buddyguard-Organisation für eine Vollzeitpflegerin und die privatärztliche Behandlung, die sie so dringend benötigte. Ohne diese Unterstützung hätte man seine Mutter und seine Großmutter längst voneinander getrennt, sie in verschiedene Pflegeheime eingewiesen und ihn, Connor, in eine Pflegefamilie gegeben. Obwohl seine Großmutter behauptete, sie würden auch ohne Connors Buddyguard-Einsätze zurechtkommen, wusste sie doch, dass er im Grunde keine andere Wahl hatte. Er musste es einfach tun.

»Hör mal, es ist nur noch diese eine Mission …«

»Du bist genau wie dein Vater!«, blaffte ihn die Großmutter an. »Der sagte das auch immer! Nur noch diese eine Mission!«

Trotz ihres Streits musste Connor unwillkürlich lächeln. So sehr er es auch hasste, seine Großmutter zu verärgern, gefiel es ihm doch, mit seinem Vater verglichen zu werden. Seine eigenen Erinnerungen an ihn verblassten immer mehr, aber sie waren für Connor immer ein Trost gewesen, etwas Wunderbares, das er für alle Zeit bewahren wollte und ihm immer wieder neuen Mut gab. Das war einer der Gründe, warum Connor überhaupt damit einverstanden gewesen war, Buddyguard zu werden – und es war der Grund, warum ihn Colonel Black rekrutiert hatte. Denn sein Vater war Elitesoldat beim SAS gewesen, dem britischen Special Air Service, und hatte in einem Spezialkommando gedient, das mit Terrorismusabwehr und Personenschutz für hochrangige Politiker betraut gewesen war. Und Connor war entschlossen, seinem Vater nachzueifern.

Das faltige Kinn seiner Großmutter füllte nun fast den ganzen Monitor aus. Erst kürzlich hatte Connor seiner Mutter und Großmutter ein neues Tablet geschenkt, eines der besten, die er sich hatte leisten können, damit sie mit ihm besser in Kontakt bleiben konnten, vor allem jetzt, da beide Frauen immer weniger mobil waren. Aber seine Großmutter vergaß ständig, wo sich die winzige Webcam befand.

»Gran, zieh den Kopf ein wenig zurück, sonst kann ich dich nicht sehen.«

Er hörte sie leise vor sich hin murmeln, dann kam ihr Gesicht wieder richtig in den Fokus. Hinter der Brille füllten sich ihre Augen mit Tränen.

»Wohin schicken sie dich dieses Mal?«, fragte sie. Connor atmete ein wenig auf. Offenbar hatte sie die Entscheidung akzeptiert.

»Das darf ich dir nicht sagen.«

Gran schnaubte verächtlich. »Ich glaube, das möchte ich auch gar nicht wissen. Sonst mache ich mir nur noch mehr Sorgen.«

»Gran, ich bin vorsichtig, versprochen.«

Sie hob die Hand und berührte das Tablet, als wollte sie sanft seine Wange streicheln. »Letztes Mal warst du auch vorsichtig …« – ihre Stimme brach fast – »und wärst trotzdem beinahe nicht mehr zurückgekommen.«

»Bin ich aber«, sagte er. Er rutschte verlegen auf dem Stuhl hin und her, als er plötzlich die Narben auf dem Rücken spürte. Sie stammten von den scharfen Krallen eines Leoparden. Die Wunden waren zwar vollständig verheilt, aber die Haut über den schmalen weißen Linien spannte noch, ein leichtes Jucken, das ihn ständig daran erinnerte, wie nahe er dem Tod gewesen war.

»Wie geht es Mum?«, fragte er abrupt, um das Thema zu wechseln.

»Gut«, antwortete sie, wobei sie unwillkürlich zur Seite blickte. »Jedenfalls nicht schlechter …«

»Kann ich mit ihr sprechen?«

Gran lächelte sanft. »Im Moment schläft sie, aber ich richte ihr aus, dass du angerufen hast. Und mach dir keine Sorgen, ich werde ihr sagen, wie gut du in der Schule zurechtkommst. Und grüße deine wunderbare Charley von mir. Aber bitte pass auf dich auf, mein Junge – du bist alles, was wir haben.«

Sie beendete den Anruf und das letzte Bild war noch einen kurzen Augenblick auf dem Monitor zu sehen: ihre blasse Hand, die eine Träne abwischte, die über ihre faltige Wange rann. Connor schob das Tablet beiseite und starrte durch das Fenster seines Zimmers auf die Landschaft hinaus – die Breacon Hills mit ihren windschiefen Bäumen und Sträuchern. Es war ein wunderbarer, abgelegener Ort, perfekt geeignet für eine geheime Schutzorganisation, aber Connor fühlte sich hier auch sehr weit von seiner Mutter und Großmutter entfernt. Viel zu weit. Er schluckte, kämpfte die Tränen hinunter. Er wusste, dass ihm seine Großmutter die bittere Wahrheit über den tatsächlichen Zustand seiner Mutter verschwieg. Aber er wusste auch, dass er als Buddyguard mehr für sie tun konnte, als wenn er zu Hause den minderjährigen Krankenpfleger spielte und sie alle mit der mageren Witwenrente auskommen müssten, die seine Mutter bezog.

»Deine Großmutter hat vollkommen recht. Höchste Zeit, dass du hier rauskommst.«

Connor wirbelte herum. Charley stand mit ihrem Rollstuhl in der offenen Tür. Er hatte keine Ahnung, wie lange sie schon dort zugehört hatte, aber er war froh, sie zu sehen. Er lächelte. »Aber wenn ich bei den Buddyguards ausscheide, würde ich dich nicht mehr sehen können.«

Sie rollte neben ihn ans Fenster und ergriff seine Hand. »Das ist wirklich süß von dir, Romeo, aber für die Buddyguards hast du schon genug Blut geopfert. Drei Schläge kann man vielleicht wegstecken, aber dann sollte man gehen – bevor dir etwas passiert, das sich nicht mehr heilen lässt.«

Sie blickte vielsagend auf ihren Rollstuhl hinab, dann wieder in Connors Augen, um sich zu vergewissern, dass er verstanden hatte, was sie damit sagen wollte.

»Ich hab’s kapiert, Charley, aber ich mache das für meine Mum und Gran«, erklärte er. »Ich weiß, dass mein Vater viel größere Gefahren auf sich nahm, und er hat nie aufgegeben.«

»Nein, hat er nicht«, antwortete Charley tonlos. »Aber was ist dann mit ihm passiert?«

»Hey! Nur weil ich den Fußstapfen meines Vaters folgen will, heißt das noch lange nicht, dass ich ihm auch ins Grab folge!«, blaffte Connor sie an und entriss ihr wütend die Hand.

Eine Weile herrschte düsteres Schweigen. Beide starrten in die Ferne. Auf den Hügelkuppen und Bergen lag eine feine Schneedecke.

Charley griff wieder nach seiner Hand. »Tut mir leid. Das hätte ich nicht sagen sollen.«

Auch Connor bereute seinen Wutausbruch. Sie gingen erst seit ein paar Monaten miteinander; das war ihr erster Streit.

»Ich habe schon so viel im Leben verloren … ich will dich nicht auch noch verlieren«, gestand Charley zögernd und drückte zärtlich seine Hand. »Du bist das Beste, was mir seit langer, langer Zeit passiert ist.«

Connor legte ihr den Arm um die Schultern und zog sie an sich. »Und du für mich.« Er schob eine lange blonde Haarsträhne aus ihrem Gesicht. »Du verlierst mich nicht, niemals«, versprach er ihr und beugte sich näher, um sie zu küssen.

Aber sie wich ihm aus. »Connor … bei diesem neuen Einsatz habe ich ein sehr schlechtes Gefühl …«

»Er ist nicht anders als alle anderen …«

»Genau das macht mir Sorgen! Bisher hattest du unglaubliches Glück, aber was ist, wenn du wirklich ernsthaft verwundet wirst, so wie ich, oder noch schlimmer?«

Connor sah die tiefe Angst in ihrem Blick. »Das war eine tragische und einmalige Situation«, sagte er sanft. »Aber im Ernst: Colonel Black würde uns niemals zu einem Selbstmordeinsatz schicken.«

Charley hielt seinen Blick fest. »Bist du sicher?«

KAPITEL 6

Connor starrte auf den Lauf der Waffe hinunter, versuchte, sich auf die Gefahr zu konzentrieren, die ihm aus nächster Nähe drohte, aber stattdessen schoss ihm immer wieder durch den Kopf, was Charley Colonel Black zufällig hatte sagen hören: Der Auftrag ist es wert, einen oder zwei Buddyguards zu riskieren.

»Hände hinter den Kopf!«, befahl die Frau, die ihm die Pistole vors Gesicht hielt, wobei ihre olivgrünen Augen jede seiner Bewegungen aufmerksam beobachtete, und sei sie noch so klein.

Connor hob langsam die Hände. Er konnte einfach nicht glauben, dass es dem Colonel mehr ums Geld als um das Leben seiner Buddyguards ging. Der Colonel Black, den er bisher kennengelernt hatte, war ein aufrechter, höchst ehrenwerter Mann, ein ehemaliger Soldat, dem Connor vollkommen vertraute. Schließlich waren der Mann und sein Vater enge Freunde gewesen – beide hatten zusammen im SAS gedient und der Colonel verdankte Connors Vater sogar das Leben. Nein: Connor konnte sich nicht vorstellen, dass Colonel Black russisches Roulette mit seinem, Connors, Leben spielte.

Der Finger der Frau krümmte sich um den Abzug. Connor musste handeln! Er griff blitzschnell nach der Waffe.

Seize. Strike. Subdue.

Packen. Schlagen. Niederringen. Aber schon der erste Schritt misslang. Zwar schaffte er es mit knapper Not, die Waffe zu packen, aber schon im selben Augenblick krachte der Schuss. Das Geschoss prallte mit voller Wucht gegen seine Brust. Rote Flüssigkeit spritzte über Gesicht und Jacke; ringsum wurde alles schwarz …

Connor hörte ein unverkennbares, gutturales Lachen.

»Zu langsam, amigo«, spottete Jason.

Connor zog die Schutzmaske vom Gesicht. Der Paintball war beim Aufprall explodiert, Maskenglas, Gesicht und Brust waren dicht mit roten Farbflecken übersät.

»Ich glaube, wir sollten dich in Pizzagesicht umtaufen«, spottete Jason weiter, der Connors Niederlage offenbar voll auskosten wollte.

Connor starrte ihn mit schmalen Augen an. »Dann sehe ich jetzt wohl aus wie du?«

Das Team kicherte, während Jason wütend schnaubte.

»Kein Wunder – die Farbe spritzte bis zu uns herüber.«

»Das reicht jetzt!«, mischte sich Jody ein und winkte ihnen mit dem Paintballmarkierer zu, endlich still zu sein. Jody, die Personenschutztrainerin, war eine junge, attraktive Frau, die bei flüchtigem Hinsehen eine gewisse Ähnlichkeit mit Lara Croft hatte. Eine ehemalige SO14-Beamtin der Schutzeinheit, die früher für die Bewachung der königlichen Familie zuständig gewesen war. Sie war genauso hart und zäh wie der Kampftrainer Steve, wusste so viel wie der Überwachungstrainer Bugsy und verfügte über fast so viel Erfahrung wie Colonel Black. Keine Frau, mit der man sich anlegen sollte.

»Wie ihr gerade gesehen habt, ist die Chance verschwindend gering, einen Pistolenschützen zu entwaffnen, bevor er abdrücken kann«, erklärte Jody, während sich Connor mit dem Jackenärmel die rote Farbe aus dem Gesicht wischte. »Trotzdem ist es nicht völlig unmöglich, einen Pistolenangriff zu überleben. Das geschieht immer wieder. In so einer Situation hängt euer Überleben von drei Faktoren ab. Erstens von der Absicht des Angreifers. Zweitens von seiner Entfernung. Und drittens von seinem und eurem Training.«

Jody schob den Sicherheitshebel vor und legte die Paintballpistole auf die Motorhaube des Range Rover, neben dem sie stand. Stattdessen nahm sie ihren Thermokaffeebecher und trank einen Schluck. Trotz der winterlichen Kälte hatte sie das Alpha-Team für diese Übung – Abwehr eines Pistolenangriffs – ins Freie kommandiert. »Leichter zu säubern«, hatte sie erklärt.