16,99 €

Mehr erfahren.

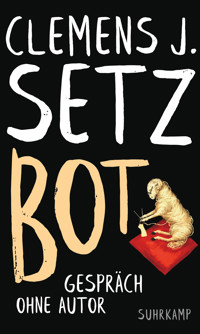

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein bekannter Schriftsteller und werden um ein ausführliches Interview gebeten. Sie sollen Auskunft geben über Ihre Interessen und intellektuellen Vorlieben, über die Voraussetzungen und Hintergründe, über Motive und Themen Ihres umfangreichen Werks. Stellen Sie sich vor, Ihnen fällt nichts ein, gar nichts, so sehr Sie sich auch bemühen. Dann muss eben jemand anderer über Sie erzählen. Aber wer sollte das sein? Wer weiß gut genug über Sie und ihre Bücher Bescheid? Im Fall des Schriftstellers Clemens J. Setz fand sich eine Alternative. Aber keine natürliche Person steht hier Rede und Antwort, sondern eine Art künstliche Intelligenz, sein Millionen von Zeichen umfassendes elektronisches Tagebuch – die ausgelagerte Seele des Autors, kurz gesagt: ein Clemens-Setz-Bot. Und was der Befragte selbst im mündlichen Gespräch nicht zu verbalisieren mochte, gibt das Werk allein, völlig losgelöst von seinem Autor, in verblüffender Offenheit preis.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 190

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Clemens J. Setz

BOT

Gespräch ohne Autor

Herausgegeben von Angelika Klammer

Suhrkamp

»Something seems beautiful? Wittgenstein: You mean it clicks? When things don’t click, take clicker from your pocket and click it.«

Vorwort

Alan Turing formulierte 1950 eine Testsituation, mit der man künstliche Intelligenz messen kann: Der Interviewer kommuniziert schriftlich mit einer Quelle, die entweder ein Computer oder ein anderer Mensch ist. Erscheinen dem Interviewer die Antworten seines Gegenübers als intelligent, dann sei, so Turing, dieses Gegenüber als intelligent anzusehen, egal wie es zu diesem Ergebnis gekommen sei. Auch bei unseren Mitmenschen wissen wir ja nicht mit Sicherheit, wie sie zu ihren Antworten kommen. Der amerikanische Sci-Fi-Schriftsteller Philip K. Dick parodierte in seinem berühmten Roman Do Androids Dream of Electrical Sheep?, der als Blade Runner filmisch adaptiert wurde, den Turing-Test. Im Buch geht es um Replikanten, die durch den »Voigt-Kampff-Test« als nicht menschlich überführt werden können. Der Voigt-Kampff-Test misst allerdings nicht Intelligenz, sondern Mitgefühl.

Dies brachte 2005 ein amerikanisches Forscherteam auf die Idee, Philip K. Dick (der 1982 starb) als Roboter nachzubauen. Es sollte nicht nur eine Kopie seines Erscheinungsbildes werden, sondern ein sprachfähiger, intelligenter Roboter, der sich so verhalten würde, als wäre er der echte Philip K. Dick. Man sammelte also alle bekannten sprachlichen Äußerungen (Romane, Erzählungen, Aufzeichnungen, Tagebücher, Interviews) des enorm produktiven Autors. Glücklicherweise hatte er zu Lebzeiten Zehntausende Seiten geschrieben. Vor einigen Jahren erschienen seine gesammelten religiös-philosophischen Meditationen unter dem Titel Exegesis, ein seltsames, einzigartiges Werk. Die Textbestände wurden auf einem Server in Memphis, Tennessee, gespeichert und mit einer Software verbunden. Die Software, entwickelt von dem Programmierer Andrew Olney, wohnte im Kopf des Androiden, den der Roboterexperte David Hanson modelliert hatte (zuvor hatte er bereits seine Freundin und seinen Sohn als bewegliche Roboter nachgebaut). Als »Phil« fertig war, stellte man ihn Philip K. Dicks Tochter Isa vor. Phil saß auf einer Couch. Isa stellte ihm eine Frage, und die Antwort ergab Sinn, es war eine Episode aus ihrem gemeinsamen Familienleben. Isa war schockiert.

Die Unterhaltungen mit Phil waren allerdings nicht immer einfach. Oft laberte er stundenlang vor sich hin. Bei einer Präsentation auf einer Sci-Fi-Convention schaffte es Olney nicht rechtzeitig, den überlaufenden Speicher des sich in einer Endlosschleife verheddernden Androiden zu leeren. Phil redete immer weiter. Also griff Olney zu einer Notlösung: Er schaltete den Lautsprecher, aus dem die Roboterstimme kam, aus und ließ Phil im Geiste weiterreden (nur die von feinen Motoren gesteuerten Lippen bewegten sich), während eine neue Frage aus dem Publikum gestellt wurde. War die Frage zu Ende formuliert, schaltete Olney den Lautsprecher wieder ein, und der Monolog, immer noch die Antwort auf die Frage davor, ging weiter. Nach einer Weile passten Fragen und Antworten auf merkwürdige Weise zusammen. Keinem Anwesenden fiel der Fehler auf. Die meisten waren der Meinung, vernünftige Dialoge gehört zu haben. Den Turing-Test zu bestehen, ist also, so scheint es, nicht nur eine Frage der Intelligenz, sondern auch des Sounds oder des Stils. Im Dezember 2005 verlor David Hanson den Androidenkopf während einer Flugreise zu einer Präsentation bei Google. Der Kopf tauchte nie wieder auf.

Mich beeindruckte das Schicksal dieses Roboterkopfes sehr. Ich sah darin, nicht zuletzt wegen der thematischen Nähe zu Philip K. Dicks Romanhandlungen, in denen ständig irgendwelche künstlichen Wesen ein eigenständiges Leben zu erkämpfen versuchen, einen ungeheuren Triumph, den ich mir auf eine vage und kaum ausformulierbare Weise auch für mich selbst wünschte.

Einige Jahre danach las ich Douglas Hofstadters verrücktes Buch I Am a Strange Loop, in dem er die Theorie aufstellt, dass das Gehirn eines verstorbenen Menschen sozusagen als Programm in den Gehirnen derer, die ihn zu Lebzeiten gut kannten, abgespielt werden kann. Besonders bei Liebespartnern sei die Fähigkeit, die Gedankengänge des anderen vorauszusagen, durch jahrelanges Miteinander und durch unbewusstes Kopieren des Gegenübers so gut entwickelt, dass der Tote buchstäblich im Partner weiterlebe. Jeder Mensch hinterlässt also kleine, unvollständige Sicherungskopien seines Gehirns in den Köpfen der anderen.

Aus England wird ein Fall berichtet, in dem Zwillinge ihr Leben lang alles gemeinsam und zugleich machten und schließlich chorisch, das heißt mit leichter, wechselnder Verzögerung, sprachen. Auch auf unerwartete Fragen antworteten sie meist im selben Augenblick und im selben Wortlaut. Als die Zwillinge wegen Stalkings eines Lastwagenfahrers vor Gericht gestellt wurden, bezichtigten sie ihr Opfer der Lüge und riefen im selben Moment aus: »The bucking fastard is lying!« Der Lapsus war beiden synchron passiert.

Dies alles bestärkte mich in der Ansicht, dass man auch mich dereinst würde rekonstruieren können aus dem Material, das ich hinterlassen habe. So schwer kann das wirklich nicht sein.

Ende 2016 erhielt ich die Anfrage meines Verlages, ob ich mit der Lektorin Angelika Klammer eine Art Gesprächsband machen wolle. Angelika Klammer hatte schon zuvor mit verschiedenen Dichterinnen und Dichtern längere Interviews geführt. Sie flößte mir sofort großes Vertrauen ein. Aber nachdem wir uns dann getroffen hatten, erwies es sich, dass mit meinen transkribierten Antworten wenig anzufangen war. Stellen Sie sich vor, jemand redet einfach irgendwas, seitenlang. Genau so. Man muss das eben auch können, das mündliche Erzählen. So sehr ich mich auch bemühte, am Ende klang alles wie: »Na ja, ich versuche halt, wenn ich schreibe, das so zu machen, dass es auch irgendwie interessant ist für den Leser, weil, wenn es nicht interessant ist, dann ist es auch nicht wirklich interessant, denke ich, weil …« Und so weiter.

Nun stand die Interviewerin vor der Frage: Projekt abbrechen oder nicht? Eine Weile versuchten wir es noch, aber es wurde nichts. Schließlich kamen wir auf eine Idee. Ob wir uns nicht, anstatt meine mündlichen Aussagen mühsam zusammenzuklauben und aufzubereiten, aus meinen Journalen bedienen könnten? Diese Journale sind in einer elendslangen Worddatei gesammelt, die so etwas wie eine ausgelagerte Seele bildet. Seit Jahren trage ich in ihr allerlei Gelerntes und Beobachtetes, Fundstücke und rants, Reiseaufzeichnungen und Nachrufe auf Tiere ein, ja sogar sonderbare Fotos und gereimte Gedichte finden darin ihren Platz. Angelika Klammer versuchte sich vorzustellen, wie es wohl wäre, anstatt des verstockt dahinplaudernden Autors einfach diese Datei zu befragen und auf deren Antworten wiederum Gegenfragen zu formulieren und so weiter, als wäre das Worddokument ein lebender Gesprächspartner. Sie stellte also ihre vorbereiteten Fragen und suchte in der Datei nach Antworten. Damit keine menschliche Finderintelligenz die Ergebnisse verwässern konnte, wurden die Treffer durch eine simple Volltextsuche bestimmter zentraler Wörter innerhalb der formulierten Frage oder auch sinnverwandter Begriffe erzielt. In anderen Fällen wurde einfach nach dem Zufallsprinzip auf eine beliebige Seite gescrollt.

Bekanntlich ist es, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, eine schwer zu verteidigende Eitelkeit, seine Notizbücher und Journale schon zu Lebzeiten zu publizieren. Glücklicherweise schwebte uns aber gerade kein solches Buch vor, sondern ein, in gewissem Sinne, postumes. Der Autor selbst fehlt und wird durch sein Werk ersetzt. Durch eine Art Clemens-Setz-Bot, bestehend aus den kombinierbaren Journaleinträgen, in deren rudimentärer K.-I.-Maschine er vielleicht noch irgendwo eingenistet lebt.

Tag 1

In einer neuen Stadt gehen Sie am liebsten gleich in eine Apotheke. Warum?

Freitagnachmittag in Wien. In der Apotheke überlege ich, den etwas losen Ärmelknopf meines Mantels abzureißen und der Verkäuferin vor mir in den Ausschnitt zu werfen, wie eine Münze in einen Automaten, vielleicht wäre es die richtige Zauberhandlung gegen meine Halsschmerzen. Ich bin unterwegs zum Bahnhof, und die Luft hat schon Schnee. Überhaupt sollte man mehr mit Knöpfen um sich werfen. Früher trugen die Männer zu diesem Zweck Orden an der Brust. Ein einzelnes Zeitungsblatt treibt auf der Straße, mal aufgeregt anbrandend gegen Hausmauern, mal geduckt undulierend wie ein Rochen. – Halspastillen werden zu Kontaktlinsen, wenn man sie lange im Mund hat.

(Anfang Dezember 2016)

Was unterscheidet eine inspirierende Apotheke von einer langweiligen?

In Dresden sehe ich einen Mann mit einem silberknaufigen Spazierstock (den er beim Gehen nur leicht aufsetzt) in der linken und einer rollenden Sauerstoffflasche in der rechten Hand. So geht er auf der Straße dahin.

In der Auslage eines Antiquariats liegt ein Buch: Kleine Anleitung zur Freundschaft mit einem Globus von Kapitän Alfred E. Schmidt, Verlag von Dietrich Reimer, 1939. Daneben gleich die Apotheke, hübsche Kombination, man hat an mich gedacht. Aber leider stehen keine Sauerstoffflaschen in der Auslage. Die Stadt reimt sich nicht vollkommen.

(6. März 2013)

Den Tipp mit der Apotheke haben Sie von Tucholsky. Was kann man sich noch von der Literatur abschauen?

Wolfseule twitterte einen Gedichtbandtitel, Ich bin ein Bauer und mein Feld brennt. Das lädt sehr zum Übernehmen und Weiterdichten ein:

Ich bin ein Vatikan und mein Papst brennt.

Die Sonne heute, in der erneut übers Land hereingebrochenen Föhnwärme, scheint ständig von allen Seiten zu kommen, momentweise sogar von unten, so als stünde man neben einer Vielzahl aufgeklappter Kopiergeräte, deren leuchtender Lesebalken hinter dem Glas auf und ab wandert. Irgendwo in dieser Stadt rollt eine Kugel, sie rollt unter Häusern dahin und unter Gärten, es ist eine uralte Kugel, und sie stößt kaum irgendwo an. Auf der Straße blieb eine alte Frau stehen und wandte sich, obwohl da nichts war, atemlos um, eine Hand an ihrem Mund. Es hat elf Grad, die Zeit vergeht gläsern. In den Stirnhöhlen fließt elektrisches Licht. Ozonblauer alpiner Kopfschmerz. Einige Vögel riefen im Hof durcheinander, sie hatten irgendetwas verloren, es fand sich nicht. Meine Armbanduhr fühlt sich falsch an, aber jedes Mal, wenn ich hinsehe, geht sie richtig. Man spürt heute den Erdkern. Selbst wenn ich Wasser aus einem Glas trinke, spüre ich ihn, da, weit unter mir.

Ich bin ein Plattenladen und mein Jazz brennt.

Jemandem in vollkommener Dunkelheit die Hand schütteln.

Der Moment, wo man beim Friseur den eigenen Hinterkopf in dem kleinen Handspiegel als Nachbarplaneten gezeigt bekommt.

Ich bin ein Kalender und mein Mai brennt.

Ich bin ein Zahnarzt und meine Schi-Alpin-Poster überall an jeder Wand brennen.

12.12., Fahrt nach Frankfurt. »BahnCard-Inhaber sind in allen ICE, IC/EC innerhalb Deutschlands CO2-frei unterwegs.« – In diesen Stunden wird Aleppo von syrischen Regierungstruppen eingenommen. Zehntausende Menschen sind eingekesselt, Familien schreiben auf Twitter, dass sie gemeinsam auf den Tod warten. Massenexekutionen auf der Straße. – Ein rotwangiges, puttenhaft gequollenes Kind quälte mit seinen Fingernägeln einen Luftballon, den es mit in den Zug genommen hatte. Er platzte erst bei Nürnberg.

Ich bin ein Salzburg und mein Mönchsberg brennt.

Draußen fuhr der Mond als langsames Schneeräumfahrzeug vorbei.

Ich bin ein Geld und meine Kaufkraft brennt.

Es raureift jetzt jede Nacht, das Fußballfeld ist voll. Tu nicht so verschneit, sagte ich ihm im Vorbeigehen. Das Feld hatte viele Krähen zur Antwort.

Ich bin eine Kirche und mein Chor brennt.

Während er mit seiner Tochter telefonierte, ging seine verkühlte Geliebte durch alle Räume und markierte hustend ihr Revier.

Wie gut meiner Stirn dieser erste Stern am dämmrigen Abendhimmel tut.

Ich bin eine Luther-Bibel und mein Hiob brennt.

Sie zog einen blechernen Eimer unter einem Tisch hervor, aber es klang wie ein Mensch, der sich in der Badewanne umdreht.

Ich bin eine Wolfseule und mein Twittergenie brennt.

(Dezember 2016)

Jemanden zu verfolgen, heißt es einmal in Die Stunde zwischen Frau und Gitarre, sei nicht so leicht, wie es in Filmen dargestellt wird. Wo täuscht uns die Kunst noch etwas vor?

Gotik, diese wunderbare Mutation während der Mittelalterlichen Warmzeit. Als hätte damals die ganze Welt nach Prothesen verlangt und man hätte ihr diesen Wunsch endlich erfüllt. Aufgabe: Lerne die alten Kirchen als die Raumstationen zu sehen, die sie in Wahrheit sind. Die Heiligenbilder lenken eher ab, täuschen, schwindeln. Lass die Kunst, schau aufs Handwerk. In ihm verstecken sich vielleicht, so wie heute im Internet, vernünftige Ansätze für Alien-Landebahnen.

(September 2017)

Welche Gegenden ziehen Sie besonders an? Terrains vagues?

Der strenge Forstgeruch gleich hinter dem Rollfeld der Flugzeuge. Scharf-grell in der Kehle. Vorstellung: Gegen eine seit Jahrhunderten ausgestorbene Pflanze allergisch sein. Gedanke an meinen Schaukelstuhl zu Hause; wenn ich ihn im Traum sehe, ist er immer ein Blasebalg. Ein kleines Herz, kerngesund wie ein junger Fahrraddynamo, schlägt mit Vogellauten in einem Baum. Daneben Tower und Ankunftshallen, undeutlich in der aufgeladenen Luft. Es ist genau die Lufttemperatur, bei der Verandaholz üblicherweise sommerlich zu duften beginnt. Merkwürdiger Gedanke beim Vorbeigehen an einem kleinen, verkrümmten Baum neben den Terminals: »Da wächst er, der Baum der Schulterlosen.«

(August 2013)

Sie haben einen besonderen Blick für »Thomassons«, diese aus der Zeit gefallenen, nutzlosen Gebilde: eine Treppe, die nirgends mehr hinführt; ein Knauf, an einerWand befestigt, der nur mehr für sich selbst steht – welche Thomassons haben Sie in letzter Zeit entdeckt?

Perfekter Thomasson in der Inneren Stadt (Bürgergasse). Obwohl bedeckt von Verputz, ließ sich das Hebelchen endlos im Kreis drehen. Vorstellung eines uralten eingemauerten Filmprojektors, der nun wieder, da endlich draußen jemand kurbelt, anspringt und seine vergessenen Bilder ins dichte Dunkel wirft.

(1. 3. 2016)

Eine »Leuchtstoffröhre, vermutlich schon vor Jahren infolge ihrer Einsamkeit verrückt geworden«; ein »Telefon, das jeden Tag klingelte, ohne jemals erhört zu werden«– haben Sie Mitleid mit solchen Gegenständen?

Systemisches Mitleid.

(Dezember 2013)

»Es war erstaunlich, dass alle Menschen so entspannt an den Gegensprechanlagen vorbeigehen konnten, ohne sie pausenlos zu betätigen und zu aktivieren … Das paradoxe Glücksgefühl, sich mit einem ganzen Haus unterhalten zu können …« Was bringt Sie noch auf Ideen?

Nonnen in der Straßenbahn: durchgespielte Levels. Innen bestehen sie zweifellos aus Hirse. Aus rüstiger Hirse. Wenn sie sich abends hinlegen, dann legt sich Hirse hin, rüstige Hirse. Eine der Nonnen saß zusammengesunken da, sie hätte sich den langen Balken ihres Kruzifixes, das sie um den Hals trug, in den Bauchnabel stecken können, dann wäre der Heiland aufrecht dagestanden, als Wahrheit. Und endlich wäre die Telefonverbindung zustande gekommen.

(August 2016)

Was fasziniert Sie an Baustellen?

Im tiefsten Baustellen-Sommer der Gedanke an John Cage. Seine Art, die Zunge zu zeigen, wenn er lachte. Seine magnetisierende Stimme. Seine Fähigkeit, jedes Geräusch als interessant zu erleben. Das Gurrlied dieser Mischmaschine. In einem Interview aus dem Jahr 1992 erzählt Cage, wie er eines Tages mit dem Maler Mark Tobey spazieren gegangen und von diesem alle paar Meter auf interessante Risse im Asphalt aufmerksam gemacht worden sei. Vor ein paar Tagen sah ich eine Gruppe amerikanischer Touristen, die mit einer Tatüü-tatüü-Feuerwehrsirene mitsangen. Und hier überall die Baggerfahrzeuge und Klettergerüste. Bagger sind die besseren Dinosaurier.

(Juli 2012)

Und an Gerüsten?

Charles Lullin, nach zwei Kataraktoperationen sehbehindert und in der Folge mit einer Reihe ungewöhnlicher visueller Halluzinationen konfrontiert, sah eines Tages beim Spazierengehen ein großes Baugerüst. Bei der Rückkehr nach Hause erwartete ihn ebendieses Gerüst, auf wenige Zentimeter verkleinert, auf dem Boden seines Wohnzimmers.

(Januar 2013)

Doch dann walzen Bulldozer die Häuser nieder, das Gelände wird zur weiten, staubigen Marslandschaft mit ein wenig Gras als Erinnerung an frühere Zeiten. Stimmt Sie der Gedanke an eine Welt ohne Menschen melancholisch?

Jemand hat ein Bild der fantastischen, gewiss keine Menschen benötigenden Landschaft hinter der Mona Lisa angefertigt, also derselbe Ausschnitt, bloß ohne die Frau. Ich fand es zufällig auf einem Blog. Beim Betrachten stellte sich ein ähnliches Triumphgefühl ein wie damals, als ich auf einem Foto den Baum sah, der kerzengerade durch mehrere Balkone des großen Hotels in Tschernobyl gewachsen war.

(August 2016)

Sammeln Sie Untergangsszenarien?

Robotic Technology Inc., eine Firma in Maryland, deren Auftraggeber das Pentagon ist, hat einen Roboter gebaut, der seine Energie aus organischer Materie in seiner Umwelt beziehen kann. Er heißt EATR – Energetically Autonomous Tactical Robot. »It can find, ingest, and extract energy from biomass in the environment (and other organically-based energy sources), as well as use conventional and alternative fuels (such as gasoline, heavy fuel, kerosene, diesel, propane, coal, cooking oil, and solar) when suitable.« Der Roboter soll vor allem in Kriegsgebieten eingesetzt werden, wo er sich von den dort haufenweise herumliegenden Leichen ernährt. Ich denke, nach der Auslöschung der Menschheit könnten EATRs die Gärtner der neuen Erde sein. Sie vertilgen die letzten unheimlichen Spuren.

(Dezember 2013)

Keine dystopischen Fantasien, sondern solche, die Freiheit in Stadt und Leben brächten, sind auf Schienen und Seilen dahingleitende Wohneinheiten oder Flaschenzüge, die Körbe samt ihren Insassen auf und ab bewegen.

Im Hafen von Triest beim großen Kran »Ursus«. Er wurde einst für ein bestimmtes Schiff gebraucht, seit den Neunzigern ist er außer Betrieb und verrostet. Er ist ausgesprochen hübsch. Da er Bär heißt, baut man sofort eine persönliche Beziehung zu ihm auf. Bei uns tragen Kräne ja normalerweise keine Eigennamen. Daneben der »alte Hafen«, anmutig verfallene Gebäude, mein Urban-Explorer-Instinkt erwacht, aber es ist alles sehr gut abgesichert und umzäunt. Stacheldraht. An der Fassade der alten Hafengebäude stehen kleine Hebevorrichtungen, die ein Gefühl kindischer Freude vermitteln: Man sieht Szenen vor sich, in denen einem verdutzten Schiffsreisenden der Koffer aus der Hand genommen wird von einem kleinen, am Seil hängenden Greifarm. Wir laufen entlang der Absperrung, vielleicht kommt man ja doch irgendwo rein – und gelangen so, wie gezogen von einem Flaschenzug höherer Dimension, überraschend zum Bahnhof. In einem Torbogen neben einem großen Firmenparkplatz wohnen Obdachlose. Kleider, zum Trocknen ausgebreitet auf einer Mauer. Dazu viele Jogger, die durch den Abend rennen.

(März 2015)

Alle Männer, die kurz einmal Zigaretten holen, also aussteigen wollten, stellen Sie sich abgetaucht in ein gigantisches Tunnelsystem vor – ein großes Bild. Aber wie lässt sich Freiheit mit einem Leben im Untergrund zusammenbringen?

Ein Land, in dem es als gefährlich revolutionär gilt, Kosmonaut werden zu wollen. Es dürfen ausschließlich unbemannte Raketen den Erdboden verlassen. Flugzeugpiloten, die aus Versehen einmal zu hoch fliegen, verschwinden für Jahre in Arbeitslagern. Nach und nach bildet sich eine Untergrundbewegung, deren Mitglieder tagelang in engen Kammern mit Helmen auf dem Kopf zusammenhocken und sogar kleine unterirdische Zentrifugen betreiben. Wenn die starke Fliehkraft der Zentrifugenkapsel ihnen die Blutzufuhr ins Gehirn abschneidet und sie den Tunnelblick bekommen, haben sie den metallischen Geschmack der Freiheit im Mund.

(März 2012)

»Dérive«, das ziellose Umherschweifen, das die Situationisten so faszinierte, kann man immer und überall praktizieren. Was entdecken Sie auf Ihren Streifzügen?

Aleksey Pogrebnoj-Aleksandroff, ein russischer Zoologe, machte in den Achtzigerjahren Audioaufnahmen vom Elefanten Batyr, der von 1969 bis 1993 allein in einem kasachischen Zoo unter recht elenden Bedingungen in einem Käfig lebte, bis ihn ein Wärter versehentlich mit einer Überdosis Schlaftabletten umbrachte. In seinem ganzen Leben hatte Batyr keinen anderen Elefanten zu Gesicht bekommen oder gehört. Eines Tages stellte man fest, dass er, ohne dass seine Wärter sie ihm absichtlich beigebracht hätten, einige russische Wörter auszusprechen gelernt hatte, die er, ähnlich einem Menschen, der auf Fingern pfeift, auf seinem Rüssel wie auf einem Musikinstrument nachspielte. Pogrebnoj-Aleksandroff berichtet, dass der Elefant zumeist nachts, in einer Ecke seines Geheges sitzend, mit sich selbst gesprochen habe, sozusagen zu seiner eigenen Unterhaltung in der Dunkelheit.

Der Elefant habe die aufgeschnappten Wörter nahezu lautlos wiederholt, immer und immer wieder, wie im Schlaf – es sei ein Klang gewesen, so der Zoologe, vergleichbar mit dem von Ultraschallapparaten, die man gegen Stechmücken verwendet, oder auch mit dem hohen Summen bestimmter Moskitos, das menschliche Ohren bis zum vierzigsten Lebensjahr noch recht gut hören können. Bei der Artikulation der Wörter habe Batyr nur die Spitze seines Rüssels im Maul gehabt und sehr feine Bewegungen mit einer fingergroßen Falte auf der Rüsselspitze ausgeführt. Die Wörter, die der Elefant wiederholte, waren sein Name (kurz und abgehackt intoniert), »Wasser«, »guter Batyr«, »böser Batyr«, »Idiot«, »Ja«, »Geh«, verschiedene umgangssprachliche Ausdrücke für »Penis« und »Gib her!«.

(Februar 2012)

Batyr im Almaty-Zoo

Heißt das, Sie finden besonders viel zu Tieren?

Die Goldene Qualle lebt von Sonnenenergie. Wie macht sie das? Sie hat sich eine Alge angezogen, wie ein Kleidchen, und lebt mit ihr in Symbiose. Die Alge macht Fotosynthese. Die Qualle schwimmt an die Oberfläche und sonnt sich dort, was die Alge dazu bringt, Glukose herzustellen, die wiederum die Qualle ernährt. – Nachdem ich das gelesen hatte, wollte ich irgendwas anheulen, aber es war gerade kein Mond in Reichweite.

(März 2014)

Parkbänke, diese unverrückbaren Objekte, »völlig ohne den Wind der Zeit, der an allem zerrt und nagt«, mögen Sie. Welche Gegenstände noch?

Auf dem Weg mit dem Zug von Graz nach Ljubljana fällt ein sehr hoher Schornstein auf, in der Nähe von Trbovlje, er hört gar nicht mehr auf, überragt die Berge. Von seiner ungeheuren Erscheinung fühlt man sich durchleuchtet und erkannt. H.D. Thoreau schrieb in seinem Tagebuch 1841: »Auch diese Stadt liegt unter dem Himmel gebreitet, ein Hafen der Einfahrt und Abfahrt für Seelen zum Himmel und von dort her.« Oh, der Heilige Schornstein von Trbovlje. So hoch wie er ist sonst nur der Tod. Wenn Kirchen so hoch wären, ich würde mich in ihnen dauernd nur anzünden.

(April 2015)

Haben Sie eine Vorliebe für bestimmte Lichtverhältnisse, Farben des Himmels?

Im Traum sah ich ein Fenster, durch das man einen schwülen, flimmernden Tag erahnen konnte. Das Licht wirkte allerdings schwer, dunkelblond, fast herbstlich. Und diese spezielle Farbmischung wurde im Traum als »Spiel der beethovenlosen Toten« bezeichnet. Das bedeutete: alle Toten außer Beethoven. Sie, die nicht mit seinem musikalischen Genie gesegnet waren (oder sind), mischen nun vom Jenseits aus die Sonne, die Farbe und alle Schatten der Erde – für uns, die Lebenden.

(Oktober 2012)

Ein perfekter Spaziergang – ist Ihnen so etwas schon einmal gelungen?

Spaziergang mit Sarah vom Cobenzl-Parkplatz aus hinunter in die Stadt. Sehr vorstädtisches Wien hier, Kurt Gödels Wohnhaus, kleine windstille Plätze mit Kastanienbäumen. Schöner, sonniger Tag. »Da ist ein Hohlweg«, sagte Sarah, »glücklich, wer in Hohlwegen lebt.« Über eine Tür an einem Gebäude, vor der ich kurz stehen blieb, sagte sie: »Besser nicht aufmachen, dahinter sitzt am Ende nur ein lachender Imker.« Beim Anblick des Himmels über Wien sagte ich: »Das ist nicht Himmel, das ist Smog«, worauf Sarah ohne Pause entgegnete: »Doch, das ist Himmel, da sind Hagebutten.« Und tatsächlich waren da Hagebutten vor uns. »Ich hab als kleines Kind schon Hagebutten kennengelernt«, erklärte sie. Dann waren plötzlich Kastanien vor uns auf dem Weg, sie waren gerade mit Fallen und Kullern fertig und lagen nun da. Sarah: »Musst aufpassen, dass du nicht auf den Kastanien ausrutschst. Schädelbasisbruch, dann blutest ausm Ohr.« Und an einer anderen Stelle sagte sie: »Das ist ein eigenartig ragendes Gebäude da, schau wie das ragt.« Ich sah einen Container und fragte: »Ob’s dem Adalbert Stifter auch so gegangen ist, dass er, aus der Natur kommend, plötzlich wieder in was ganz anderem war?« – »Ja«, antwortete Sarah, »dauernd«, und sie ergänzte: »Er blickte über die Landschaft und wurde manches gewahr.« Über diesen Punkt herrschte Einverständnis zwischen uns. Das Sonnenlicht war herbstlich schwach, aber stellenweise dann wieder golden und brennend auf der Haut, als wäre Alkohol darin. Wir kauften etwas zu trinken und gerieten in eine Traube schnatternder Schüler. Auf einer steinernen Plakette an einer Hauswand waren Musiknoten eingeprägt zur Erinnerung an einen weinseligen Grinzinger Liedkomponisten, der früher hier gewohnt hatte. »Anscheinend tragen heute alle Leute T-Shirts mit großen Buchstaben«, sagte Sarah.

(Oktober 2016)

Gibt es einen Ort, an den Sie nie freiwillig gehen würden?