Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hannibal Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Bowie Odyssee

- Sprache: Deutsch

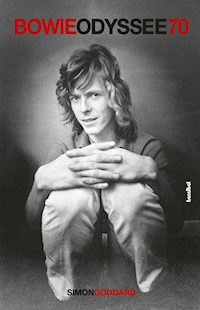

David Bowies Weg zum Erfolg: fesselnd wie ein Roman Wir schreiben das Jahr 1970, und David Bowie steht kurz vor seinem großen Durchbruch. Nach mäßig erfolgreichen Lehrjahren mit Beatbands und Songs über lachende Gnome, dem kreativen Ausprobieren von Rock, Folk, Avantgarde und Pantomime ist er bereit für das erste Album, das sein künstlerisches Genie angemessen inszeniert - das versponnene und kontroverse "The Man Who Sold The World". Vor allem aber haben sich in diesem Schicksalsjahr alle Akteure eingefunden, die für Bowies unglaubliche Karriere eine entscheidende Rolle spielen sollen. Angie Bowie, Ehefrau, Muse und unermüdliche Energielieferantin. Tony Visconti, genialer Soundtüftler und Produzent. Marc Bolan, Freund, Konkurrent sowie Katalysator. Und Tony de Fries, der als skrupelloser Manager versuchen wird, alle Steine aus Bowies Karriereweg zu räumen - zu einem hohen Preis. Es ist eine beeindruckende Besetzung, die jedem großen Roman zur Ehre gereichen würde - und Simon Goddard macht aus dieser Szenerie in der Tat ein packendes Buch. Er nimmt den Leser mit zu Bowie nach Hause, ins Hippie-Paradies von Haddon Hall, ins verrufene Soho und ins graue Nordengland, wo Bowie mit Mick Ronson den ersten Mitstreiter der später legendären Spiders From Mars kennenlernt. Meisterlich kontrastiert er die Tristesse der englischen Vorstädte mit dem Geist des Aufbruchs jener Zeit, und sein fesselnder Stil lässt Szenen und Begegnungen vor dem inneren Auge des Lesers entstehen, die sich überraschend authentisch anfühlen: Ja, so könnte es gewesen sein! Ein faszinierendes Bowie-Abenteuer und zugleich Auftakt einer Serie, die mit einem Buch pro Jahr Bowies Karriere in den entscheidenden Siebzigerjahren nachzeichnet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 282

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Simon Goddard

BowieOdyssee70

www.hannibal-verlag.de

Impressum

Der Autor: Simon Goddard wurde 1971 in Cardiff geboren. Er schrieb unter anderem: The Comeback: Elvis and the Story of the 68 Special (Buch des Jahres in MOJO und Q) und Ziggyology: A Brief History of Ziggy Stardust.

Deutsche Erstausgabe 2021

© 2021 by Hannibal

Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen

www.hannibal-verlag.de

ISBN 978-3-85445-713-8

Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-712-1

Titel der Originalausgabe: Bowie Odyssey 70

Copyright © 2020 Omnibus Press

(A Division of the Wise Music Group)

ISBN 978-1-913172-04-6

Coverdesign: Fabrice Couillerot

Bildrecherche: Simon Goddard

Grafischer Satz in deutscher Sprache: Thomas Auer

Übersetzung: Andreas Schiffmann

Deutsches Lektorat: Dr. Rainer Schöttle

Deutsches Korrektorat: Gisela Wunderskirchner

Hinweis für den Leser:

Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.

Widmung

Für Sylvia

Northern District Primary School, 1970

„Liebe Cathy, liebe Claire,

könnt ihr mir irgendwie helfen? Ich weiß einfach nicht, wer ich wirklich bin.

Anscheinend verhalte ich mich jedem Menschen gegenüber anders. Ich vermittle ständig unterschiedliche Eindrücke von mir, und das ertrage ich nicht mehr. Offensichtlich verändere ich mich andauernd. Auf eine Person wirke ich langweilig, zurückhaltend und still, auf die nächste extrovertiert und heiter, ja geradezu überschwänglich! Ich bin total durcheinander. Ob das immer so bleiben wird?“

Anonymer Brief an die Zeitschrift Jackie, 1970

EINS

„David Bowie trägt einen Fellmantel, einen superweißen …“

Der erste Samstag der Siebziger, und das sind die Nachrichten – nein, die Sensationen! Ihretwegen halten sich junge Girls gegenseitig an den Trägern ihrer Teenform-BHs zurück, um schnell acht Pennys für die aktuelle Wochenausgabe von Mirabelle auf den Ladentisch zu knallen und als Erste lesen zu können, was die Klatsch-und-Tratsch-Rubrik „Grapevine“ über die Götter offenbaren mag. Cilla Black lässt sich die Haare wachsen! Neil von Amen Corner hat ein Kätzchen von einem Baum gerettet!! Und David Bowie trägt einen Fellmantel!!! Einen superweißen!!!!

Da ist er auch, auf der Rückseite. Auf einem Knie vor einem Busch in einem lavendelfarbenen Anzug, mit einer Fransentasche aus Velours an einer Schulter und schlaff herabhängenden Händen wie auf einem Gemälde von Michelangelo, die Haare glanzlos und ungepflegt, den Mund leicht geöffnet und den Unterkiefer ein wenig vorgeschoben, stirnrunzelnd, als sei er unsicher, wie er auf eine Frage antworten solle, vor die er sich vom Kameraobjektiv gestellt sieht. Dies ist noch nicht das Gesicht von jemandem, der den Starruhm genießen kann, doch mit seinem Ausdruck wird es zu einem potenziellen Mosaikteil anbetungswürdiger Niedlichkeit für Kinderzimmerwände, das man aus dem Wust der wöchentlich um Sparschwein-Kleingeld buhlenden Pop-Zeitschriften reißt oder schneidet.

„EINSIEDLER.“

Größer, dünner, jugendlicher und zwei Pennys günstiger kommt die Zeitschrift Jackie daher, in der das neue Jahr mit „Stärkere, schniekere Kerle für 1970!“ eingeläutet wird. Der schnurrbärtige Barde Peter Sarstedt ist „Mann des Monats“ Januar, Barry Evans aus Aber, Herr Doktor … der „Betthase britischer Backfische“, und David Bowie gerade schnieke genug für eine halbe Seite mit einem einzelnen Wort als Überschrift in der Rubrik Mehr heiße News! Top-Popstar David Bowie interessiert sich sehr für Astrologie, Hypnose und Wiedergeburt; zudem plant er, nach Tibet zu reisen.

„Ich glaube, die Mönche dort verstehen die tiefgreifenden Themen genau, die mich beschäftigen“, sinniert er. „Angeblich schotten sie sich wochenlang in Berghöhlen ab und essen nur alle drei Tage eine kleine Mahlzeit. Gerüchten zufolge sind einige von ihnen Jahrhunderte alt, und ich will unbedingt herausfinden, ob das stimmt.“

Schneeweiße Mäntel und Fantasien von einem abgeschiedenen Dasein als 500-jähriger Höhlenmensch auf Nulldiät. Die Welt weiß wenig über David Bowie, nun, da die Sixties vorbei sind, in deren letztem Atemzug er erst zum Star geworden ist.

„Er fing mit dem Saxofon an, spielt auch Gitarre, kennt sich mit Kunst aus, beschäftigte sich mit dem Buddhismus und ist als ‚Pantomime‘ aufgetreten.“

Alles wahr. Bloß schweigt man darüber, wie schlecht diese Auftritte waren.

„Alter 22. Schlank, blond. Ein Auge blau, das andere grau. Geboren in Brixton, London, aufgewachsen in Bromley, Kent. Er gründete ein, zwei Bands, bevor er Sänger wurde und eigene Songs schrieb. Kein Fanclub; schreibt an Philips Records, London.“

Fast alles wahr. Beide Augen sind blau, doch das linke wirkt graubraun, weil er unterschiedlich große Pupillen hat: rechts ein kleiner Punkt, links eine Billardkugel. Eine bleibende Erinnerung an einen Streit, den er als Teenager mit seinem besten Freund wegen eines Mädchens hatte. Und, nein, er hat wirklich keinen Fanclub.

„Sein Vater, ‚ein kränklicher Mann aus Yorkshire‘, ist kürzlich gestorben, und sein Bruder, den Bowie für ein Genie hält, lebt in einer Nervenheilanstalt. [David] kümmert sich vorwiegend um seine Mutter, die er auch mit ins Studio von Top of the Pops nimmt, um sie aufzuheitern.“

Hundertprozentig korrekt, aber das ist Penny von Disc ja eigentlich immer. Penny Valentine, die Hohepriesterin des Pop aus der Fleet Street – der Straße, in der die Londoner Presse residiert –, hat die verlässlichsten Ohren, das größte Herz und den ehrlichsten Schreibstil.

„David Bowie ist ein außergewöhnliches menschliches Wesen.“

Zudem ist sie in ihn verliebt. Kann schnell passieren.

Liebte er ihn auch, jener kränkliche Mann aus Yorkshire? Die Frage wurde nie gestellt. Die Antwort liegt nun unter einem Rosenbeet verborgen, dessen Oberboden gefroren ist, die Erde darunter feucht mit der Asche aus dem einst lebendigen Fleisch, den Muskeln und Knochen seines Vaters darin, die man weniger als fünf Monate zuvor verstreut hat. Es gibt keine Gedenktafel, weder einen Grabstein noch ein Kreuz – nichts, was der Welt sagen würde, dass Haywood Stenton Jones, den man als „John“ kannte, im Jahr des Untergangs der Titanic in Doncaster geboren wurde und zu der Zeit starb, als die ersten Menschen den Mond betraten. Nichts von seinem Lebenswandel, seinem Nachtclub und den Träumen im Scheinwerferlicht, die mit ihm gestorben sind, nichts über seine Verdienste beim Militär oder seinen Einsatz für die Barnardo-Kinderheime, seine beiden Frauen und zwei außerehelichen Kinder. Übrig bleiben nur ein bepflanzter Flecken Erde auf einem Friedhof in der Nähe des Krematoriums in Elmers End und die Gewissheit des Halbwaisen darüber, dass die greifbaren Überreste seines Vaters – nach dem Einbalsamieren, Einsargen, Aufbahren und Verbrennen zu Milliarden Kohlestaubpartikeln – verschwunden, aufgelöst, fortgespült oder verweht sind. Er war da, dann auf einmal nicht mehr, und wird fortan für immer weg sein. Nie können sie einander die Dinge sagen, zu deren Äußerung keiner von ihnen bereit gewesen ist. Nie gemeinsam teilhaben an allem Glück, Ruhm und Reichtum, Ehefrauen und Kindern oder Sorgen des Sohnes, der eines Tages selbst zu Asche werden wird, der da ist und dann plötzlich nicht mehr, nachdem er 46 Jahre, fünf Monate und fünf Tage auf dem trostlosen Ozean einer Welt ohne Vater verbracht hat.

Nein, nichts bleibt übrig außer den Rosen und dem Leeregefühl des Kummers in einem Reihenhaus in Bromley, nicht weit weg von den Bahnschienen und einem Pub aus viktorianischer Zeit. Es ist dieses vorletzte Haus vor der Straßenecke, mit einem Schlafzimmer nach hinten im Obergeschoss, wo David jahrelang grübelt, plant, träumt, Wünsche hegt, Musik hört, lernt, liest und schreibt, masturbiert und sich fragt, ob er dem allen je entkommen wird. Dasselbe Haus, in dem sein Vater sein Letztes aushauchte und wo das Telefon in der darauffolgenden Woche jeden Nachmittag um fünf Uhr klingelt. Er – David – ist stets derjenige, der den Anruf annimmt, nichts hört und die Stille nicht als Verbindungsstörung deutet, sondern für eine bestärkende Nachricht von Vater zu Sohn aus dem Jenseits hält: Alles wird gut. Er überlegt sich gut, wem er davon erzählt, und verschweigt es seiner trauernden Mutter, die wie zum permanenten Gedächtnis ihrer Witwenschaft weiter darin wohnt, bis sich ein Käufer findet und sie mit der Vergangenheit abschließen kann. Nachdem dies geschehen ist und das Haus in Plaistow Grove nicht mehr Familie Jones gehört, wird das ektoplasmatische Knacksen für den Fall, dass das Fünfuhrphantom die Telefonleitung je wieder besetzen sollte, für immer unverstanden bleiben.

***

Eine Stimme aus einer anderen Welt. Ein Unbekanntes Singobjekt, das im Winter ʼ69 vom äußeren Rand des Radarschirms in die Charts dringt. Eine Stimme, die nicht aus dem Weltraum kommt, aber dort hinfliegen wird, und deren Berühmtheit vom ersten Anfang an bereits außerirdisch ist, weder von der Erde noch aus dem Himmel stammt. Der Ruhm rührt noch von einem einzelnen Song über Einsamkeit im All her, auf den sich das Ausmaß von David Bowies Bekanntheit beim ersten Glockenschlag von Big Ben im Jahr 1970 beläuft.

Die Single – seine zehnte – war im Juli ʼ69 erschienen. Sie brauchte drei Monate, um in die Atmosphäre der Charts einzutreten, verzögert durch ein vorübergehendes Radiosendeverbot von „Space-Songs“ in jenem übernervösen Mondlandungssommer, und verglimmte dann in der ersten Novemberwoche auf Rang 5 wie ein Sternschnuppenschwarm. Nur 60 Tage vor dem Ende der 60er-Jahre, gerade als alle drei Fernsehsender in Farbe empfangbar geworden waren und man die sogenannte „Stadt von morgen“ am Südostufer der Themse halb fertiggestellt hatte, während der Mond mit den Abdrücken von Menschen hergestellter Silikonstiefel neben Sternen am Winterhimmel hing, deren Erforschung noch kühnere technologische Entwicklungen erforderten, und der Stanley-Kubrick-Film, der den Titel des Songs inspiriert hatte, noch durch die Kinos spukte wie Charles Dickensʼ Geist der zukünftigen Weihnacht, wurde Davids Hit gefeiert als elegischer Ausdruck unserer Ängste vor dem, was die 1970er-Jahre bringen mochten. „Space Oddity“.

Seine Melodie wirkte traurig, aber vertraut. Penny von Disc brachte es in ihrer ersten Rezension treffend auf den Punkt: „Mr. Bowie hört sich wie die Bee Gees auf ihrem besten Album ‚New York Mining Disaster‘ an.“ Richtig. Die Musik selbst beschrieb sie als „Kreuzung aus Moody Blues, Beatles und Simon & Garfunkel“. Liebe macht blind, doch Penny war nicht taub.

„Space Oddity“ handelte vom All und sollte auch entsprechend klingen – schwerelos wegen des Spiels des jungen Cellisten Paul Buckmaster, das pulsierte wie Polarlichter; futuristisch durch das Stylofon, ein spielzeugartiges Miniaturkeyboard ohne richtige Tasten, das David von einem flüchtigen Bekannten bekommen hatte und dessen schwirrender Satellitenton an die Geräusche von Strahlenpistolen oder Weltraumraketen in Zeichentrickserien denken ließ; einsam aufgrund des beunruhigenden Pathos in Davids Stimme und des kindlich schlichten Abzählreim-Texts, in dem ein Astronaut buchstäblich Mist baut und ziemlich dumm dreinschaut. Bowie und Major Toms Tragödie gelangten 1969 im selben Moment zu Ruhm. Wovon sich die Öffentlichkeit stärker angesprochen fühlte, ließ sich unmöglich bestimmen. War es der Sänger, das Lied oder die allzu glaubwürdige Geschichte eines einzelnen Astronauten, dessen Antrieb auf dem Weg zum Mond ausfällt, sodass er aufgeschmissen, ohne die Hilfe der Bodenstation, mit wachsender Verzweiflung hören muss, wie seine Notrufe immer schwächer werden? David sang „Space Oddity“ nicht als Erzähler, sondern als todgeweihte Hauptfigur, die ohnmächtig durchs Rundfenster des Schiffs auf den schwindenden hellblauen Punkt Erde starrt.

Die Ballade des einsamsten Menschen im Universum.

Ein herrschaftliches Gebäude auf einer Anhöhe wie eine fette Spinne mit zweistöckigen, mehrgliedrigen Beinen an einem prachtvollen Leib, der wie ein transsylvanisches Schloss aussieht. Es wurde vor nicht ganz einem Jahrhundert für Geistesschwache eingerichtet, ein steinernes Rettungsboot der Verdammten, und besitzt ein eigenes Wappen. Ein geviertelter Kreis, darunter das lateinische Motto Aversos compono animos, was so viel bedeuten soll wie: „Ich beruhige gestörte Seelen“. Innen das Georgskreuz über der Themse, ein angelsächsisches Kreuz, Schmetterlinge und der Äskulapstab als Symbole für Seelenheilkunde und Medizin sowie das Kreuz von Southwark, dem Einzugsbereich der Anstalt in Südlondon.

Jedes Spinnenbein enthält nach Geschlechtern getrennt unterschiedliche Stationen, die nach Wissenschaftlern, Dichtern, Malern, Schriftstellern und Angehörigen des örtlichen Adels benannt wurden: Chaucer, Dickens, Faraday, Turner, Wren und dergleichen. Man führt nur noch selten Leukotomien durch, hat es aber früher häufig getan, und es kommen weiterhin sowohl Elektroschocktherapie als auch im Bedarfsfall Zwangsjacken und Gummizellen zum Einsatz. Vorzugsweise wird aber mit chemischen Mitteln ruhiggestellt: Chlorpromazin, Imipramin, Trifluoperazin. Darum dient das Personal – männlich und weiblich, viele Schwarze und Ausländer – vornehmlich als Aufpasser für wandelnde Leichen.

Jeden Morgen stehen seine tausend oder mehr Seelen zum Frühstück auf. Männer, die sich selbst rasieren dürfen, müssen sich anstellen und darauf warten, dass ein Aufseher sie in Gemeinschaftswaschräumen einseift, wo die Wände der Duschzellen unverputzt sind und die Gucklochtüren der Toiletten an Pferdetransporter denken lassen. Sie waschen sich wie Strafgefangene und scheißen wie Tiere im Stall. Sie haben keine eigene Kleidung, sondern tragen das, was man ihnen an abgetragenem Tweed in gebleichtem Grau oder ausgewaschenem Marineblau zuteilt, wenn es im entmenschten Einheitston aus der Wäscherei zurückkommt. Die Kantine bietet Haferbrei, Pflaumen, eingelegten Fisch oder Eier mit Schinkenspeck. Den Blatttee mischt man der Einfachheit halber bereits im Kessel mit Milch und Zucker, sodass er beim Einschenken körnig ist und aussieht wie von Urin aufgeschwemmter Sand. Später am Vormittag gibt es nochmals Tee und Gebäck. Das Mittagessen beschränkt sich auf Fleisch und zwei Gemüsestücke, dazu Fruchtsaft sowie als Nachtisch eine Süßspeise und Custard, eine traditionelle Eiercreme. Im Laufe des Nachmittags werden noch einmal körniger Tee und ein Stück Kuchen gereicht, um 18 Uhr erneut Fleisch und zwei Gemüsestücke. Sie essen mechanisch, abgesehen von denjenigen mit kaputter Motorik: sabbernde Zombie-Babys mit Lätzchen, denen Mütter mit gestärkten Schürzen und wenig Geduld bei Tisch die Gesichter abreiben müssen.

Wer kann, findet täglich Arbeit in Wäscherei, Küche oder Gemüsegarten. Zum Freizeitangebot gehören Korbflechten, Kunst- und Nähunterricht, Bibelratespiele und Klassik-Abende, die von gastierenden Musikern bestritten werden. In den Aufenthaltsräumen stehen Fernseher, im großen Saal werden gelegentlich Filme gezeigt, und ein Lädchen verkauft Zigaretten. Es gibt einen Pitch-und-Putt-Platz, ein Schwimmbecken und eine sehr große gotische Kirche für alle, die sich über die zur Hemmung ihrer Dopaminrezeptoren verschriebenen Medikamente hinaus betäuben möchten. Ringsum ist das Anwesen von Wald umgeben: Wildblumen und Bäume – Buche, Holzapfel, Vogelbeere, Hasel, Stechpalme, Hartriegel, Rosskastanie, Eiche, Linde und Spitzahorn. Auf einem nicht mehr verwendeten Friedhof wispern die verwesenden Gebeine früherer Unheilbarer zur Warnung: Hütet euch vor den unentrinnbaren Fängen von „The Cane“.

Auf einer nach dem Dichter und Künstler William Blake benannten Station liegt in einem Einzelbett aus Metall zwischen weiteren belegten Plätzen in einem Raum, der durch Schiebefenster mit orangen Vorhängen überwacht wird, unter einer grünen Decke der Mann, den er als „Bruder“ bezeichnet. Kein Jones wie David, sondern ein Burns wie seine Mutter. Terence Guy Adair. Halbbruder Terry. Unehelich gezeugt mit einem Franzosen namens Wolf, der verschwand, ehe sein Bastard schreiend in einer Mittsommernacht zwischen den Weltkriegen entbunden wurde.

Die Armee gab ihr Bestes, um einen Mann aus dem Jungen zu machen, indem sie ihn in die Royal Air Force aufnahm und nach Übersee schickte, wo er manches zu sich nahm, das er besser nicht genommen hätte, und anderes sah, das er bereute, gesehen zu haben. Dinge, die ihm in schlimmen Wachträumen, Wein- und Schüttelkrämpfen nach Hause folgten. Dinge, derentwegen er glaubte, die Erde würde brennen und der Himmel sich öffnen, weshalb er sich tagelang in Höhlen in der Umgebung vor der Welt versteckte, bis man ihn fand, abstempelte und hierher nach Cane Hill schickte. Wo er nun mit 32 liegt, zehn Jahre älter als der Halbbruder, der ihn als Genie ansieht. Die Hälfte der Gene. Die Hälfte dessen, was er ist. Was er vielleicht mal sein wird.

Der blaue Fiat, der seinem Vater gehörte, steht in einer geschotterten Einfahrt an der Southend Road, einer Landstraße durch die Vororte nördlich des Bahnhofs Beckenham Junction. Das Haus mit der Nummer 42, ein Mitte des 19. Jahrhunderts hochgezogener Riese aus rotem Ziegelstein mit weißem Gesimse und Fachwerkgiebeln, steht separat und wirkt trostlos feudal. Seine Bauweise spiegelt eine Fülle frommer Quäker-Absichten wider, die sich dem gotischen Prunk des industriellen Wohlstands zur Mitte der viktorianischen Ära gebeugt hat. Der Name: Haddon Hall.

Im Dampfmaschinenzeitalter wohnte in dieser freiherrlichen Festung, die man für Charlotte Brontës Thornfield in Jane Eyre halten könnte, ein wohlhabender Kerzenhersteller aus Wandsworth, dessen Einkünfte womöglich für Dochte zum Beleuchten der zahllosen dunklen Winkel, Nischen, Ruhezimmer und Kämmerchen draufgegangen wären, wenn es keine Gaslaternen gegeben hätte. Aus der Ferne sieht die Fassade der Westseite nach einer Kapelle aus, und die nach Osten ausgerichtete Rückseite wirkt von Nahem betrachtet nicht weniger imposant: ein Eingangsportal mit Säulen und einer Brüstung aus behauenem Stein, davor ein Landschaftsgarten mit Zierbäumen bis zu einer Hecke, die an einen Golfplatz grenzt. Sogar der Holzschuppen wurde bunt verglast. Die Kulisse mag idyllisch sein, doch das Gebäude scheint Unheil zu verkünden. Es ist wie geschaffen für Schreie mitten in der Nacht und Geistererscheinungen, ein gebrauchsfertiger Altar für Dämonenbeschwörungen, wie Dennis Wheatley oder H. P. Lovecraft sie mit zittriger Hand zu Papier gebracht haben.

Der Krieg konnte Haddon Hall nichts anhaben, nachdem es um nur wenige Meter von einem Marschflugkörper der Nazis verfehlt worden war. Das Gebäude überstand den Einschlag, doch sein Interieur fiel bald den Grillen des ehemaligen Gärtners zum Opfer. Dieser Mr. Hoy erbte das Gut und separierte es willkürlich in Einzelwohnungen. Appartement 7 nimmt als größte das gesamte Erdgeschoss inklusive Eingangssaal und einer Prachttreppe an der Hintermauer ein, die sich unter einem dreiflügeligen Arkadenfenster aus Buntglas teilt; die beiden Treppen enden auf einander gegenüberliegenden Absätzen. Einst führten sie zu den Räumlichkeiten im Obergeschoss weiter, wo jetzt auf einer Seite Mr. Adams mit seiner Familie lebt und auf der anderen Seite Mr. Charles. Eine Treppe ins Nichts, zu betreten ausschließlich für die Mieter von Apartment 7, das 14 Pfund die Woche kostet.

Die Türen im Erdgeschoss bestehen aus massiver Eiche, die Wände sind frisch gestrichen weiß und die Decken mit einem einfachen, sich wiederholenden Quäker-Muster verziert. Ohne Schuhe bekommt man kalte Füße auf den mit Nut und Feder verbundenen Bodenfliesen, die gründlich gereinigt wurden, um die Duftmarken der kürzlich mit ihren Vorbesitzern – zwei spleenigen, ältlichen Professoren – ausgezogenen 18 Katzen zu entfernen. Ein opulenter Kamin nimmt die Ecke des Saals gegenüber dem Treppenfuß ein, beiderseits gelangt man in verschiedene weitere Räume.

Beim Eintreten stößt man gleich links auf eine Küche, die früher eine Toilette war. Daran schließen sich drei Haupträume an; der größte von ihnen dient momentan tagsüber als Wohnzimmer und wird für günstige Übernachtungen vermietet. Dahinter gib es ein kleines Bad. Gegenüber reihen sich zwei große Schlafzimmer, jeweils mit Erkerfenstern: das hintere mit Blick auf Vorbau und Garten, das vordere auf die Haupteinfahrt. Diese Räume und die Personen, die darin schlafen, werden sich verändern, genauso wie ihre Farben und Gebrauchszwecke. Haddon Hall verfügt über die merkwürdige Eigenschaft, die Erinnerungen seiner Besucher zu verzerren, egal ob sie nur eine Nacht oder mehrere Monate lang bleiben. Jeder wird Zeuge eines besonderen Augenblicks der Wandlung nicht nur des Hauses selbst, sondern auch seines Hauptbewohners. Des vaterlosen Sohnes, Halbbruders eines Genies, nationalen Popstars.

„Ein großes Jahr für David Bowie.“

Die „Pop-Prognose“ von Mirabelle für 1970. Es gibt gute Gründe dafür, dass es ein solches Jahr wird, groß und super wie sein Fellmantel. Vorausgesetzt, David landet einen weiteren Riesenhit. Etwas Unerwartetes und Weltfremdes, das die Herzen der Massen kurzschließt und sie in gleicher Weise fesselt wie „Space Oddity“. Etwas Neues. Etwas Zeitgemäßes.

Etwas, das dem unbegreiflichen wie unausweichlichen wilden und frischen Sound der 1970er-Jahre gerecht wird.

ZWEI

London sieht 1970 nach dem siebentägigen Silvesterkater nicht anders aus als London 1969. Die gleichen Autos und Klamotten, Alkoholgetränke und Kippen, dieselben flimmernden Leuchtreklamegötter am Piccadilly Circus mit ihren Predigten von Cinzano, Skol und Coca Cola. Andererseits bricht keine neue Ära unmittelbar auf ein Fingerschnippen um Mitternacht hin an.

Soho bumst sich stöhnend von der Dienstagnacht in den Mittwochmorgen. Es ist stets derselbe alte Zirkus, der die Stadt nie verlassen hat. Nicht die kleine Welt von Sammy Lee aus Der Gehetzte von Soho, sondern groß und böse für jedes nach Sex gierende Landei, das mit prall gefüllter Brieftasche in Euston Station aus dem Zug purzelt, um sich im erstbesten Etablissement mit flackerndem Rotlicht ausnehmen zu lassen. Perlenvorhänge und maltesische Schläger. Hemdfliege am Eingang, gerahmte Fotos im Fenster. Trockene Münder, die sich die Lippen beim Gaffen auf Girls lecken, die üppiger geschminkt sind als Weihnachtsgänse gestopft. Brüste wie fahle Halbmonde, die nichts mit jenen auf den Fotos draußen gemein haben und kraft des Gesetzes nicht wackeln dürfen. Live, ununterbrochen, Mitgliedschaft nicht erforderlich. Jetzt sündigen, später zahlen. Hereinspaziert, hereinspaziert! Willkommen in Sodom und Gomorrha, London-Mitte.

Oder hinausspaziert. Richtung Norden in die Wardour Street, vorbei am Marquee, aus dem es dumpf dröhnt, und dem Club The Ship, wo sich die Welt und ihre Narren versucht sehen, Komiker Tommy Cooper ohne seinen Fez bei einem einsamen Pint zu stören, den Gerüchen des New Shanghai nach zu einem schmalen Fußgängerweg, über dem frei vom Nebel des 19. Jahrhunderts eine viktorianische Laterne hängt. Eine Gasse, an deren Ecke ein V-Mann in einem Krimi auf einen Ermittler warten könnte, in der es neben weiteren unfeinen Freudentempeln, einem Schuster und einem Büro für Pferdewetten eine unscheinbare Tür mit leicht übersehbarer Klingel an der Mauer gibt. Zur Zeit der Industriellen Revolution verbargen sich dahinter Kupferstecher mit ihren Farben, Platten, Druckpressen und Lehrlingen, doch vor zwei Jahren erfüllten sich die Brüder Norman und Barry Sheffield einen gemeinsamen Traum und verwandelten die ehemalige Werkstatt mit zehn Tonnen Gipskarton in ein modernes Tonstudio. Sie benannten es nach einem britischen Linienflugzeug, dessen Name die geschäftliche Dreierbeziehung der beiden mit einem Fremdinvestor symbolisierte: Trident.

Die erste Gruppe, die hier einen Top-10-Hit aufnahm, war die Band von Manfred Mann. Der Text von „My Name is Jack“ drehte sich um eine Hippie-Absteige in San Francisco mit dem Spitznamen „Garbo’s“, der sich wegen eines Plakats der einsamen Diva Greta am Empfang eingebürgert hatte. Ein paar Wochen später kamen die Beatles, die während einer Auszeit von der Abbey Road im selben Keller na-na-na-na sangen. Von dem Goldstaub, den sie hinter sich verstreuten, bleibt auch etwas an dem neunfachen Single-Versager David Bowie hängen: Als er im darauffolgenden Sommer mit seinem Song über Major Tom im Trident aufschlug, fand er seine Bodenstation.

Der Flugleiter, der „Space Oddity“ zu einem Erfolg machte, ist ein empfindlicher Dezibel-Experte namens Gus Dudgeon. Lieder über den Weltraum, Astronauten und Raketen lassen ihn zu Hochform auflaufen; 1968 landete die Bonzo Dog Doo-Dah Band mit dem von ihm koproduzierten „I’m An Urban Spaceman“ einen Top-5-Hit, und das Gleiche geschah mit „Space Oddity“, nachdem er die richtige Erdatmosphärenschicht für David bestimmt hatte. Jetzt versucht Gus, mit Streicher-Arrangements im Stil von Paul Buckmaster auch bei anderen Singer-Songwritern Wunder zu wirken, darunter der rätselhafte Michael Chapman aus Yorkshire sowie ein junger Pianist aus Pinner, der Reg heißt und gerade ein erstes Album unter seinem selbst gewählten Künstlernamen „Elton John“ im Trident aufnimmt. Bis Gus wieder in die Umlaufbahn eintritt, wird also gar nicht viel Zeit vergehen.

Während David die frühen Stunden des letzten Tages seines 23. Lebensjahrs im Trident verbringt, ist Gus jedoch nicht da. Heute Nacht wärmt ein anderer Hintern den Sessel hinterm Mischpult. Er gehört jemandem, der sich wie David jeden Tag im Apartment 7 des Hauses Southend Road 42 aus den Federn schält.

Tony Visconti ist ein Freund und mehr als ein Produzent. Das Universaltalent aus Brooklyn kann komponieren, spielen und singen, wenn es sein muss, Noten schreiben und arrangieren. Tony weiß, wie Musik beziehungsweise das Business funktioniert, und besitzt als 25-jähriger Ex-Heroinabhängiger eine ziemlich gute Menschenkenntnis. Mit je einem Ohr für Pop und schräges Zeug ist er professionell genug, um eine Flowerpower-Ballade mit Billy Fury anzugehen, und angemessen ausgeflippt, um sich den Wasserpfeifen-Sounds der Lewis-Carroll-Fans Boeing Duveen and the Beautiful Soup zu widmen. Mit seinem East-River-typischen Selbstbewusstsein, seinem Ansehen als Wehrdienstverweigerer, dem Surfer-Grinsen und mit Augen, die ein wenig an Mr. Spock erinnern, wird Tony zum Schwarm britischer Hippie-Chicks. Die einheimischen Bands scheinen ihn auch zu lieben. Sobald er den Mund aufmacht, vermittelt sein italoamerikanischer Akzent den ungewaschenen Hoffnungsträgern vorn im Aufnahmeraum, die New York City nie näher gekommen sind als bis zum Fernsehgerät, wenn die Zeichentrickserie TopCat lief, einen Hauch von Glamour.

So warʼs auch bei David, als er Tony im Sommer der Liebe kennenlernte. Sie fanden beim Rauchen in Science-Fiction, Buddhismus und gegenseitiger transatlantischer Neugier gemeinsame Nenner, bevor sie überhaupt auf Musik zu sprechen kamen. Visconti hatte die Staaten gerade ohne Rückflugticket verlassen und eine glücklose Karriere in einem Beatnik-Duo mit seiner baldigen Exfrau hinter sich. Im Bürobezirk in der Oxford Street heuerte er bei einer neuen Produktionsfirma an, die Moody-Blues-Produzent Denny Cordell und Davids Verleger David Platz leiteten. Bowie hatte gerade sein Debütalbum veröffentlicht und wollte nun neue Producer für die nächste LP. Tony war begabt, eifrig und Amerikaner, wobei David nur die ersten beiden Eigenschaften suchte, doch die Herkunft besiegelte ihre Freundschaft.

Wäre Tony darauf aus gewesen, hätte er „Space Oddity“ produzieren können. David fragte ihn, doch er lehnte idiotischerweise ab, also erhielt Gus den Job. Tony sagte Nein, weil er den Song „zu schnörkelhaft“ fand – und das sagte jemand, der für „Jabberwock“ von Boeing Duveen and the Beautiful Soup mitverantwortlich zeichnete. Nichtsdestoweniger produzierte er die restlichen Tracks des schlicht DavidBowie betitelten zweiten Albums und spielte Bass darauf. Und weil sie jetzt zusammenwohnen, wäre er töricht, David erneut abzusagen.

Darum sitzt er heute Nacht abermals im Trident: zur Wiedergutmachung, indem er selbst auch einen Top-5-Hit für seinen Freund produziert. Er wird den neuen Session-Schlagzeuger Godfrey am Bass begleiten, der ansonsten mit der Band Gass wuscheligen Soul macht. Ihr Leadgitarrist ist ein alter Kumpel, den er und David seit etlichen Jahren kennen; Tony hat ihn eingeladen und setzt auf ihn als Schallgeheimwaffe. Die kann in diesem Fall gleichwohl jederzeit nach hinten losgehen.

Geschossen hatte Tony mit dieser Waffe bisher je zwei Top-20-Alben – beides Jugendzimmereintagsfliegen: fertig binnen einer Woche, draußen in der nächsten –, und schwächere Singles, die Plätze in den 20er- und 30er-Reihen der Charts einnahmen. Das lautmalerische „Deborah“ handelte von einem Girl, das gleichzeitig wie ein Zebra, ein Hengst und eine Galeone aussieht, wohingegen „One Inch Rock“ womöglich derb wirkte, aber noch weniger Sinn ergab. Dennoch strahlten der Sound dieser Stücke neben der Art und Weise, wie sie gesungen wurden, ungeachtet ihrer blumig blöden Texte eine betörende Schönheit aus, die sich scheinbar in hörbare Schwingungen übertragen hatte, als sei der trockenen Farbe einer Illustration von Arthur Rackham ein guter akustischer Geist entwichen.

Die Musik, die von zwei Personen gemacht wurde, hörte sich nach einer Gitarre an, die mit einem Paar Bongos davonlief, angefeuert mit zusätzlichen Kapriolen von Kazoo, chinesischem Gong, Fingerzimbeln und einem sogenannten Pixifon. Dies passte zur Stimme, die elfenhaft säuselnd darüber schwebte wie eine sachte Beschwörung oder ein gemurmeltes Gebet an Waldgötter des Morgen- und Abendgrauens, ständig schwankend durch unvermittelte Aufschreie, die von wild brünstigem Fieber zeugten. So ein Organ ohne jegliche Furcht vor dem Spott, den es auf sich ziehen würde, war noch nie an die Oberfläche der Populärmusik gedrungen: ein erstickter Zigeunerblues, der zusammen mit dem Wust aus Morgenland-Mystik darunter zitterte. Mehr Pop-Eskapismus ging nicht: Das war Rock ʼnʼ Roll nach den Gemälden von Edward Burne-Jones mit Elvis als Lancelot, der einer Lady von Shalott nach der anderen Ständchen brachte, ein irres Klangrezept aus Hare Krishna, den Everly Brothers, Bilbo Beutlin, William Blake, Eddie Cochran, Edmund Spenser und eine Fünferpackung Räucherstäbchen, alles im selben Mörser zerstampft und im selben Hexenkessel gebraut. Ein Sound namens Tyrannosaurus Rex.

Tony hat vor Kurzem sein viertes Album mit dem kuriosen Duo aufgenommen, dessen eine Hälfte gerade ausgetauscht wurde. Aussehen und Name des neuen Perkussionisten sind absolut umwerfend. Mickey Finn wird die anspruchslose Aufgabe zuteil, lässig mit flachen Händen auf zwei Congas zu klopfen, das Übrige tut dann das Gesicht eines Sexgottes, das auf dem Hals sitzt wie eine klassische Büste auf einem Sockel in einer Galerie. Wegen Gesichtern dieser Art haben die Brontë-Schwester Romane über Frauen geschrieben, die wie sie selbst waren: getrieben zu undenkbaren Extremen irrationalen Verhaltens aus Liebe zu einem solchen Antlitz – romantisch im Sinne Byrons, freibeuterisch und der Tatsache gewiss, mit Wonne Unzucht begehen zu können. Dabei ist Mickey nur Tyrannosaurus Rexʼ Schatten.

Das Licht der Band, ihr Nahaufnahmen mit Zoom würdiges, völlig ebenmäßiges Konterfei, ihr schalkhaftes Lächeln, das Schulmädchen in Ohnmacht fallen lässt, ihre Roma-Locken und Dandy-Wimpern, ihr bebendes Zwerchfell und Fantasy-Hirn, ihr großstädtischer Mod-Wolf im Provinzhippie-Schafspelz ist ebenfalls Tonys Freund und die Geheimwaffe, die er ins Trident gebeten hat. Ein Sänger und nicht ganz neun Monate jünger als David, geboren im selben Jahr in derselben Stadt, bloß am anderen Flussufer. Nicht minder talentiert und mit genauso hohen, vielleicht sogar höheren Ambitionen. Und so wie David nicht mit dem Namen Bowie, sondern als Jones zur Welt kam, dachte Mark Feld, die Welt sei seinem Genie eher gewogen, wenn es sich Marc Bolan nennen würde.

Zwei Unikate, geboren unter gegensätzlichen RockʼnʼRoll-Sternen – David an Elvis Presleys Geburtstag, Marc an James Deans Todestag. Die Faktoren Ort, Alter und Interessen rückten sie während Sohos Blütezeit in den 1960ern ins Magnetfeld des jeweils anderen, sodass sie einander in Clubs und Caféhäusern umkreisten: beide Klinkenputzer auf der Tin Pan Alley, wo sie sich immerzu auf der Jagd nach demselben Traum von Erfolg als Sänger begegneten. Sie waren Spiegelbilder füreinander, beide von unendlicher Ausdauer, ließen sich nicht von ständigen Misserfolgen beirren, sondern erfanden ihre Identitäten immer wieder neu in ungeduldigen Metamorphosen zwischen Blueser, Mod und Folk-Barde. Sie waren Schwämme, einer wie der andere, bloß dass sie sich unterschiedlich ausdrückten. David rastlos, stürmisch, frühreif und nicht sicher, ob er sich der Pop-Welt oder dem Theater hingeben sollte, weil sich seine durchdringende Stimme eventuell besser eignete, um die vermögende Oberschicht unter Scheinwerfern und Feuerschutzvorhängen zu bezaubern. Marc klug und gerissen, den Blick entschieden auf die RockʼnʼRoll-Herrlichkeit am fernen Horizont gerichtet, gleichgültig gegenüber bösen Vorzeichen, die darauf hindeuten mochten, dass er es nicht schaffte. David war von Natur aus ein Beobachter, Anstifter, Kopist, Schauspieler und Aufnehmer, der die besondere Fähigkeit und den Drang besaß, von einem Tag auf den nächsten alles zu werden, was er sein wollte. Marc hingegen wusste von jeher, dass er unabhängig von seiner Frisur, Hose oder musikalischen Ausrichtung auf der Erde weilte, um Rockstar zu werden. David lernte und machte; Marc war einfach nur.

Beide hatten das Ende der Sechziger für sich absehen können. David als früheres Mitglied von The Manish Boys, The Lower Third und The Riot Squad, Marc als Einzelhändler in Sachen Hippie-Pampe und Ex-Musiker von Johnʼs Children. Niemand nahm sie zur Kenntnis. Wie durch Gedankenübertragung flohen sie jeweils in ihre Fantasie, wo sich David mit Kobolden amüsierte und Marc auf Dinosaurier verlagerte. Tyrannosaurus Rex suggerierte bedeutungsschwangere, wüste Musik, keine Mantras im Schneidersitz oder Ringelpieze, weil er neuerdings einen Narren an Der Herr der Ringe gefressen hatte. Er erklärte für gewöhnlich, er habe den Namen gewählt, um an jene Geschöpfe zu erinnern, die einst auf dieser Welt lebten und so atemberaubend wie anmutig waren, dass man sich lächerlich machte, wenn man nicht an Drachen glaubte. Tyrannosaurus Rex machten Dino-Dance für Märchenfans.

Tony hatte sie in einem stickigen Keller in der Tottenham Court Road entdeckt, wo sie vor einem kleinen verzückten Haufen Stinker auftraten, die alle auf Sitzkissen hockten und ihre Haare herumwarfen. Nachdem sie als Hippie-Spaß-Act einen Plattenvertrag erhalten hatten, spielten sie ihr erstes Album für ein paar Hundert Pfund in vier Tagen ein. Die Erwartung war so gering wie der Titel lang: My People Were Fair and Had Sky in Their Hair … But Now Theyʼre Content to Wear Stars on Their Brows. Es sprang frech auf Platz 15 der Charts. In weniger als einem Jahr folgten zwei weitere LPs, deren letzte – Unicorn – den zwölften Rang schaffte. Marc war nun nicht unbedingt ein Popstar, aber er schwamm im Underground ganz oben.

David drohte immer noch irgendwo darunter zu versinken. Die Schildkröte aus Bromley war außerstande, mit dem Hasen aus Hackney Schritt zu halten. Der Freund in Marc half seinem alten Tin-Pan-Gefährten, soweit es seine dünne Haut zuließ. Nachdem Bowie mit seiner gefürchteten „Pantomime“ begonnen hatte, lud Bolan ihn als Support für eine Tyrannosaurus-Rex-Tour ein, damit Hunderte seine reizlosen Luftnummern ausbuhten. Als Tony Marc bat, im Studio für David Hintergrundgesang mit einem kümmerlichen Chor aufzunehmen, war er vergnügt johlend am Start, kicherte und mimte, am Mikro Pirouetten drehend, die Temptations. Hier sprechen wir allerdings vom September 1969; damals galt Marc etwas im Underground und David nichts im Niemandsland. Bis „Space Oddity“ in die Charts stieg. Scheiße, tat das weh …

Und zwar deshalb, weil Davids Single in die Top 5 gelangte und Marcs jüngste nicht einmal an den Top 40 gekratzt hatte. Schmerzhaft war außerdem, dass Marc beim Hören des Songs jedes Mal auf das Stylofon gestoßen wurde, dessen mechanischer, gehässig grausamer Klang ihn daran erinnerte, dass er selbst der Riesentrottel war, der David das Instrument in einem ungewöhnlichen Anflug von Selbstlosigkeit geschenkt hatte. Am ärgsten schmerzte jedoch die Tatsache, dass David nun unwiderruflich ein Popstar war. Die Titelseite von Disc. Poster in Jackie. Auftritte bei Tony Blackburn im Frühstücksfernsehen. Top of the Pops. Und Marc warʼs nicht.

Heute Abend ist er immer noch keiner. Trotzdem steht er im Trident, anderthalb Meter groß in seinen grünen Damenschuhen von Chaussures Ravel. Seiner Auffassung nach ist er schon ein Superstar. In ihren Augen auch.

Denn wohin Marc geht, geht auch sie.

Sie ist im vergangenen September hier gewesen, ein Mitglied jenes kümmerlichen Chors für David. Sie ist Marcs Managerin, Fahrerin, Promoterin, Aufpasserin, Betreuerin und künftige Ehefrau. Er umschreibt sie gerne mit „weißer Stern, schwierig und fern“, „schleichendʼ Gefühl, astrales Gewühl“ oder als „dazu bestimmt, mein Einhorn zu sein“. Sogar ihr Name liest sich wie einer seiner Songtitel. June Child.

Sie ist vier Jahre älter als er, aufgeweckt, durchsetzungsstark und eigensinnig, hat einen pflegeleichten, unauffälligen Strubbelkopf und sinnlichen Blick, der verführen oder so schnell vernichten kann, wie ein Fallbeil niedersaust. Ihren Augen entgeht nichts. Es sind diejenigen einer Frau, die viel gesehen und getan hat, die noch mehr tun will; Augen, mit denen sie Syd Barrett und Eric Clapton abblitzen ließ, ehe sie sich schließlich bei einer Schüssel Müsli auf Marc fixierte. Sie wussten schon nach wenigen Löffeln, dass sie einander liebten.