Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kriminalkommissar Reinicke

- Sprache: Deutsch

Berlin 1930: Emil Bachmann sitzt wegen Mordes im Gefängnis. Grau ist der Alltag, geprägt durch Schikanen der Aufseher. Dann kommt Emils Zellennachbar hinter ein Geheimnis aus dessen Vergangenheit - aus seiner Zeit bei der SA. Am nächsten Morgen ist der Mithäftling tot, erhängt. Kriminalkommissar Franz Reinicke glaubt nicht an Selbstmord und begegnet bei seinen Ermittlungen dem Mann wieder, den er selbst vor Jahren verhaftete: Bachmann. Kaltblütig und verroht. Ein Mann, dessen Handwerk das Töten ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 369

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

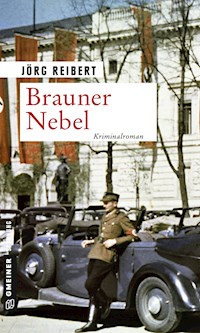

Jörg Reibert

Brauner Nebel

Kriminalroman

Zum Buch

Ohne Gnade Berlin 1930: Emil Bachmann sitzt wegen zweifachen Mordes im Gefängnis ein. Der Alltag hinter Gittern ist rau, von harter Arbeit und Entbehrungen geprägt. Zwischen den Häftlingen gibt es zahlreiche Spannungen. Emils Zellennachbar kommt hinter ein Geheimnis aus dessen Vergangenheit. Am nächsten Tag findet man die Leiche des Mannes am Fenstergitter der gemeinsamen Zelle aufgehängt – angeblich Selbstmord. Routiniert ermittelt Kriminalkommissar Franz Reinicke und begegnet so dem Mann wieder, den er vor Jahren verhaftete. Er ist sich sicher, dass Emil Bachmann schuldig ist. Aber kann er das auch beweisen? Jahre später kommen alle NS-Straftäter per Amnestie frei. Auch Emil Bachmann fällt unter das neue Gesetz. Völlig mittellos findet er Unterschlupf in einem SA-Heim. Es sind neue Zeiten angebrochen. Seine Kameraden nehmen Rache an allen, die ihnen früher in die Quere gekommen sind. Der braune Mob ist völlig entfesselt. Franz Reinicke versucht sich dem Treiben entgegenzustemmen. Doch was kann er ausrichten?

Jörg Reibert wurde 1972 in Braunschweig geboren und lebt mit seiner Familie in Bamberg. Er ist Maschinenbauingenieur und promovierte im Bereich Geschichte der Naturwissenschaften über Technik im Ersten Weltkrieg. 2017 veröffentlichte er im Gmeiner-Verlag den zeitgeschichtlichen Krimi „Ein böser Kamerad“, dessen Fortsetzung mit „Brauner Nebel“ nun vorliegt.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Ein böser Kamerad (2017)

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2019

Lektorat: Katja Ernst

Herstellung: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – LEONE

Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-6158-3

Widmung

Für Eva, Henning und Jana

Teil I

Grau

Grau ist eine Farbe ohne Farbstich, sie bewegt sich zwischen schwarz und weiß.

Sie gilt als unauffällig, langweilig und traurig. Die Individualität geht in der grauen Masse unter.

Graue Tage sind geprägt von Eintönigkeit und Trübsinn.

Nimmt man Weiß für das Leben und Schwarz für den Tod,

so steht grau für die Farbe der Geister und der Untoten.

Kapitel 1

Freitag, 14. März 1930

Zellengefängnis Moabit, Lehrter Straße, Berlin

Ping,

Ping,

Ping,

Ping!

Emil Bachmann wälzt sich auf die andere Seite. Der eiserne Bettrahmen quietscht, die Drahtbespannung gibt unter seinem Körpergewicht nach. Er zieht sich die abgenutzte Wolldecke bis zu den Ohren hoch. 5:30 Uhr, Weckzeit, wie an jedem Arbeitstag der Woche. Wachtmeister Jankowski, der Schinder, scheppert mit dem großen Schlüsselbund weiter geräuschvoll über die Stäbe der Geländer.

Ping,

Ping,

Ping,

Ping!

Nur einmal kurz liegen bleiben dürfen, nur noch ein paar Minuten Ruhe. Aber die sind ihm nicht vergönnt. Der gesamte Zellenbau erwacht. Jetzt hört er weitere Schritte auf dem Gang, das Eilen von Stiefeln der Aufseher und das Klappern der Häftlingspantinen. Die Metallkarre des Kalfaktors rattert durch den Trakt. Bachmann schlägt die Augen auf. Direkt vor seiner Nase zieht sich ein feines Spinnennetz aus Rissen über den Putz. Unter ihm, auf der Pritsche seines Zellengenossen Helmut Keßler, kommt ebenfalls Leben in die Matratze. Er dreht sich von der Wand weg und schaut über den Rand des Bettes. Dort hängen zwei Beine heraus, die in grauen Drillichhosen stecken. Die rechte Socke hat an der Ferse ein ausgefranstes Loch. Das sollte er gefälligst mal stopfen. Jetzt setzt auch das Klopfen der Häftlinge gegen die Heizungsrohre ein, mit dem sie sich von Zelle zu Zelle Zeichen geben.

Tak.

Tak, Tak, Tak.

…

Tak.

Eine Stimme ertönt auf dem Gang, so laut, dass sie nur von einem Aufseher herrühren kann. Wahrscheinlich bekommt der Kalfaktor seinen üblichen Anschiss, weil er mit der Essensausgabe in Verzug ist. Eine Metalltür fällt krachend ins Schloss. Keßler erhebt sich mit leichtem Stöhnen. Er sieht zu Emil hoch und kratzt sich die Brust.

»Hmm!«, brummt Keßler ihm als Morgengruß entgegen. »Raus aus der Furzmolle, damit wir die Betten hochklappen können.«

»Kannst mich mal«, entgegnet Bachmann und zieht sich die muffige Decke übers Gesicht.

»Selber«, kontert Helmut Keßler. Er tritt an das Blechschapp neben der Zellentür und klappt den Deckel nach oben. Emil hört den Urinstrahl in den darunter stehenden Eimer auftreffen. In der kleinen Zelle fängt es an, scharf zu riechen. Ein paar kostbare Sekunden bleiben ihm noch, dann muss er raus.

Helmut Keßler gießt einen Schwall Wasser aus der Kanne in seine Blechtasse, nimmt sich die Zahnbürste und hockt sich auf den Blechkasten, um sein Morgenei zu legen. Derweil steigt Emil aus dem Bett, faltet die Decke vorschriftsmäßig und deponiert sie auf dem Hocker. Helmuts Zudecke wischt er mit einer Armbewegung auf den Fußboden, dann klappt er die Metallrahmen der Betten an die Wand und legt die Riegel vor. Derart verschlossen bleiben sie bis zum Abend.

»Mach hinne, ich muss auch mal«, knurrt er in Richtung seines Zellennachbarn. Er nimmt sich die Waschschüssel und stellt sie auf den Tisch, um mit der Morgentoilette zu beginnen. Zuerst wickelt er sich den Lumpen vom Hals, den er nachts als Schalersatz gegen die feuchtkalte Luft trägt. Dann zieht er die Anstaltsjacke und das Hemd aus und legt beides auf den Hocker. Mit freiem Oberkörper beugt er sich über den Trog und schüttet sich mit der hohlen Hand Wasser auf die Haut.

Keßler hat seine Sitzung beendet und räumt die Zahnputzutensilien auf das kleine Regalbrett, das den Gefangenen für ihre persönlichen Dinge zur Verfügung steht. Als er in die Hocke geht, um seine Decke aufzuheben, lässt er einen lauten Furz fahren. Emil verdreht entnervt die Augen. Was gäbe er manchmal für eine Einzelzelle – oder wenigstens für einen anderen Mithäftling, nicht einen solchen Berufsverbrecher wie den Keßler, den sie vor ein paar Monaten zu ihm gesteckt haben.

Da klackt an der Zellentür der Judas, das kleine Guckfenster, und Emil hört, wie der Schlüssel im Schloss gedreht wird: Aufschluss zum Frühstück. Doch wehe, einer von ihnen würde jetzt von selber die Zelle verlassen, das gäbe eine hausinterne Strafe und die ganzen mühsam verdienten Vergünstigungen wären mit einem Schlag gestrichen. Einzig der Kalfaktor darf die Tür aufmachen, um das Essen hereinzustellen.

Wenigstens können die Gefangenen danach der engen Kammer entfliehen, da sie zur Arbeit in der Gefängnistischlerei eingeteilt sind. Für neun Stunden, zuzüglich der Pausen, dem Hofgang und der Unterrichtszeit entkommen sie diesem Loch. Doch dem Mithäftling Keßler entrinnt Emil dabei nicht. Der gehört nach seinem Empfinden zur Strafe dazu. Früher gab es nur Einzelzellen und ein absolutes Schweigegebot, da man nicht wollte, dass sich die Häftlinge gegenseitig auf dumme Ideen bringen. Seit dem Krieg ist das abgeschafft worden, weil mit der neuen Zeit auch der Gedanke der Humanität in den Gefängnissen Einzug gehalten hat. Der Gefangene wird nicht mehr verwahrt, nein, er soll sich bessern und wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden! Wahrscheinlich kommen die Neuerungen jedoch eher daher, dass zu viele Häftlinge einen Koller gekriegt hatten. Zuerst fängt es damit an, dass die Leute mit sich selbst sprechen, irgendwann werden sie gewalttätig, schreien und schlagen um sich. Das kriegt man mit Dunkelarrest als Disziplinarstrafe auch nicht richtig in den Griff. Die Menschen, die nach Jahren entlassen werden, sind halb verblödet und zu nichts mehr zu gebrauchen. In den Zuchthäusern ging es früher sogar noch strenger zu als hier im Gefängnis. Normalerweise wäre Emil Bachmann ohne Wenn und Aber in solche Haft genommen worden, doch sein Anwalt hat vor Gericht auf »Gesinnungstäter« plädiert und sich letztendlich mit dem Richter entsprechend verständigt. Nur weil Bachmann Mitglied der SA ist und seine Opfer zufällig Juden waren, kriegt er nun Vergünstigungen und muss eine Stunde am Tag weniger arbeiten, als es im Zuchthaus der Fall gewesen wäre. Dabei wäre es ihm sogar recht, wenn er länger malochen dürfte. Hauptsache raus aus der Zelle, diesem stinkenden zehn Quadratmeter großen Loch, in dem er sich mit dem Proleten Helmut Keßler jede Nacht um die Ohren schlagen musste. Einem Dieb und Betrüger obendrein, der bereits mehrfach verurteilt wurde. Selbst der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, der eine Zuchthausstrafe mit sich gebracht hätte, wäre Emil lieber gewesen. Was hat er denn von seinen Rechten bisher gehabt? Die haben ihn schon früher nicht vor Krieg und Not bewahrt, und dass ihn jemand auf der Straße oder auf der Arbeit ordentlich mit »Herr Bachmann« anreden muss, ist ihm nicht wichtig.

An der Mauer zum Gang rumpelt es. Die Klappe zum Toilettenschapp wird durch einen Häftling von außen geöffnet und der schwappende Notdurftkübel aus seinem Blechgehäuse gezogen und geleert. Emil ist froh, dass er eine ordentliche Beschäftigung hat. Auch wenn die Beförderung zum Kalfaktor unter den Gefangenen als erstrebenswert gilt – fremder Leute Ausscheidungen zu entsorgen hat er schon beim Kommiss gehasst. Die beiden Zelleninsassen stehen sich gegenüber und warten auf das Eintreffen der Morgenverpflegung. Gekämmt und gewaschen, die abgewetzte Anstaltskleidung schlotternd um die dünnen Körper, verbringen sie die nächsten Minuten, wie schon so viele zuvor, mit Warten.

»Morgensuppe!«, meint Keßler schlecht gelaunt. »Wetten die würden die Scheißeeimer noch in der Küche verkochen, wenn sie könnten?«

»Ach, halt die Fresse«, knurrt Emil Bachmann angeekelt zurück. Noch 30 Minuten, denkt er sich, und wir werden in die Tischlerei im Keller geführt. Dann muss der Mann arbeiten und dabei die Klappe halten. Dort würde später auch das Mittag- und Abendessen verabreicht. Erst um 19 Uhr ginge es zurück in die Zelle. Dort müsste er noch drei Stunden lang diesen Idioten ertragen bis zum Zapfenstreich, dann wäre es vollbracht. Wieder einen Tag in Würde totgeschlagen. Am schlimmsten sind die Sonntage, an denen es keine Arbeit gibt und sich die Minuten zäh wie Honig ziehen. Emil ist im Gefängnis geradezu zum Bücherwurm geworden, Hauptsache, er hat etwas, was er sich vors Gesicht halten kann, um nicht Keßlers ständiges Geplapper aushalten zu müssen. Dem scheint der Bau nichts anhaben zu können. Kunststück, der ist ja schon das vierte Mal hier drin.

Im Krieg hat Keßler angefangen zu klauen. Zuerst aus Not, dann aus Gewohnheit. Ab und zu ist er der Polente dabei in die Finger geraten – Künstlerpech. Beim letzten Mal gab es viereinhalb Jahre für einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Großhändler von Wirkwaren – zuzüglich einem Rest der Bewährungszeit vom letzten Mal. Das hat sich für ihn wirklich nicht gelohnt. Sein Kompagnon, der Schmiere stand, konnte sich vor dem Gericht fein herausreden, obwohl ihm Keßler in der Hoffnung auf Haftverkürzung ordentlich eine eingetunkt hat. Aus Mangel an Beweisen musste der Richter den Komplizen jedoch laufen lassen. Dafür hat sich der Kerl anständig gerächt und zieht nun mit Keßlers Mädel um die Häuser. Sauber hat er sie ihm ausgespannt. Was soll der Gute im Gefängnis dagegen machen? Zweimal kam sie ihn noch besuchen, dann war Schluss mit dem Theater, und Emil durfte sich die ganzen Jammergeschichten des Beziehungsendes anhören.

Der alte Bratsch, der Küchenkalfaktor, öffnet die Zellentür. Er bewegt sich so langsam, dass man beim Zusehen schon müde wird. Aber warum sollte er sich auch beeilen? Der wird in seinem Leben ohnehin keine Aussicht mehr ohne Gitterstäbe haben, und das ist ihm nur allzu deutlich bewusst, wie er selbst immer wieder betont.

Beide Gefangenen greifen sich ihre Tassen, um den Morgenkaffee zu empfangen. Mit einer großen Kelle löffelt Bratsch ihnen je einen Schlag davon in das Blechgeschirr. Dann gibt er Brot und Aufstrich aus und verschwindet wieder. Keßler und Bachmann setzen sich zusammen an den kleinen Holztisch in ihrer Zelle und schmieren sich die Stullen mit Margarine und Marmelade.

Schweigend essen sie vor sich hin, nur ab und zu wird das Kauen unterbrochen, wenn einer von ihnen einen Schluck Kaffee nimmt.

»Noch was?«, fragt Keßler und deutet mit seinem stumpfen Schmiermesser auf die Reste, die auf dem Tisch liegen.

»Nein, fertig«, entgegnet Emil, leckt die Klinge ab und wischt sich die Hände an der Hose sauber.

Auch Keßler beendet das Frühstück. Sie räumen auf und lassen das Geschirr vom Tisch verschwinden. Ein letzter prüfender Blick auf die Zelle zeigt ihnen, dass alles in Ordnung ist: die Betten hochgeklappt, Hocker und Tisch ordentlich ausgerichtet und das Bettzeug zusammengelegt. So würde die Inspektion durch den Wachtmeister ohne Rüge durchgehen.

»Raustreten!«, schallt auch schon dessen Kommando durch den Gang. Helmut Keßler und Emil Bachmann öffnen die Tür, treten hindurch und stellen sich vorschriftsgemäß rechts von ihrer Zelle nebeneinander auf. Auch die Insassen der Nachbarzellen reihen sich im Gang auf. Aus der 17 schlurft der krumme Berger, der weit über 50 Jahre alt ist und einen Buckel hat. Sein Mithäftling Franke, obwohl nicht sonderlich groß gewachsen, überragt Berger locker um Haupteslänge. Vor der 16 pult der Gefangene Keller mit einem Finger seiner gelblich blassen Hand im Ohr. Hinter ihm, halb verborgen, steht Häftling Melzer, der ebenfalls, wie Bachmann und Keßler, in der Gefängnistischlerei eingeteilt ist.

Bachmann lässt seine Augen durch den Zellenflügel C streifen. Ähnlich einer Kathedrale ist der 70 Meter lange Bau mit einem hohen Gewölbe überdacht. Im Block selbst sind die Zellen auf drei Stockwerke verteilt. Die untere Reihe ist durch den ebenerdigen Flur zugänglich, in die beiden oberen Etagen gelangt man über schmiedeeiserne Galerien, die sich an die weißgekalkte Wand klammern. Das ganze Gefängnis besitzt vier solcher Flügel, die gespreizt, wie die Finger einer Hand, vom Verwaltungsbau abgehen. Das Haus ist darauf angelegt, die Gefangenen mit einem Blick vom Zentrum aus überwachen zu können. Seit 80 Jahren steht es in Moabit, nicht weit von der Mitte Berlins. Eine sechs Hektar große Welt, mit eigenen Regeln und eigenen Bewohnern, die streng in zwei Klassen unterteilt sind: die Befehlenden und die Befehlsempfänger.

»Achtung!«, ruft Wachtmeister Jankowski, und die Inhaftierten müssen still stehen, bis sie von ihren Betreuern zum Dienst abgeholt werden. Mit geschwellter Brust patrouilliert der Schließer im Gang und mustert einzelne Sträflinge genau. Er sucht Nachlässigkeiten, wie etwa rissige Anstaltskleidung, um sie abstrafen zu können. Später wird er die Zellen durchsuchen, um weiteres Fehlverhalten festzustellen. Jankowski ist ein Tyrann, der von allen hier abgrundtief gehasst wird, gegen dessen Spielchen sie jedoch machtlos sind.

Zum Glück erscheint in dem Moment Wachtmeister Goerz, der die Tischlerei unter sich hat. Mit einem Wink des Zeigefingers beordert er seine Häftlinge zu sich. Die sechs Gefangenen machen sich auf den Weg in den Arbeitstag.

*

Café Josty, Friedrich-Ebert-Straße, Berlin

Gut gelaunt greift sich Kommissar Reinicke eine Schrippe, schneidet sie auf und bestreicht sie dick mit Butter und Erdbeermarmelade. Herrlich, so ein bürofreier Tag mitten in der Woche, denkt er sich und schaut sich nach einem Kellner um. In schwarzen Anzügen laufen sie zwischen den Tischen hin und her und übersehen ihn geflissentlich. Immer wieder zuckt seine Hand nach oben, wenn sich ein Ober auf ihn zu bewegt, aber es scheint wie verhext zu sein. Schon seit einigen Minuten möchte er eine Bestellung aufgeben.

»Soll ich mir meinen Kaffee etwa selber holen?«, brummelt er vor sich hin, es nagt in ihm. Er blickt an sich herab. Sein Anzug sitzt einwandfrei, der Binder tadellos um den Kragen. Was unterscheidet ihn denn verdammt noch einmal von den übrigen Gästen? Ist es der Kriminaler, den man ihm immer und überall ansieht? Ist das Personal einfach nicht auf Zack, weil der Laden erst vor ein paar Wochen eröffnet wurde? Nein, er ist kein Schriftsteller, Dichter, Dirigent, oder was sich sonst alles hier herumtreibt und sich vor den anderen Gästen produziert. Reinicke bekommt eine rötliche Gesichtsfarbe, wie jedes Mal, wenn er sich ärgert.

»Was darf es sein, mein Herr?«

Unbemerkt von dem Kommissar hat sich ihm ein Kellner von der Seite genähert und verbeugt sich leicht, um die Bestellung aufzunehmen. Reinicke, der eben noch vor Zorn gebebt hat, fühlt sich überfahren.

»Ich – äh …«, er räuspert sich. »Ich hätte gerne Kaffee!«

»Sehr wohl, der Herr. Mit Milch und Zucker? Möchten Sie eine Tasse oder ein Kännchen?«

Lacht der Lackaffe ihn aus? Reinicke sieht den Ober prüfend an, aber er entdeckt keinerlei Anzeichen von Überheblichkeit. Ein wenig entspannt er sich. »Eine Tasse mit allem bitte«, bestellt er.

»Möchten Sie sonst noch etwas?«, erkundigt sich der Kellner weiter. »Ich kann Ihnen gerne noch einmal die Karte bringen.«

»Nein danke, nur den Kaffee und die Rechnung«, bittet Reinicke.

Er nimmt die Tageszeitung wieder auf, in der er vorhin gelesen hat. Der Zeitungshalter ist ihm zu lang, ungeschickt hantiert er mit dem Stock und versucht, dabei sein Frühstücksgedeck nicht vom Tisch zu fegen. »Bin halt doch kein Literat«, brummt er frustriert und legt das Blatt zur Seite.

Er blickt durch die Fenster auf die Friedrich-Ebert-Straße. Autos quetschen sich nebeneinander auf den Fahrspuren und keilen beinahe die Tram dazwischen ein. Fußgänger hasten panisch zwischen den Fahrzeugen auf die gegenüberliegenden Straßenseiten.

Fast wie im Schützengraben, erinnert sich Reinicke. Sprung auf, marsch, marsch, sind wir damals über die Felder gerannt, immer die tödliche Gefahr im Nacken. Viel besser hat es der Zivilist von heute auch nicht, denkt er sich. Wenn dich so ein Kfz erwischt, knallt es böse. Jeden Tag sind die Zeitungen voller Unfälle, mit Schwerverletzten und Toten. Nur regt sich heutzutage niemand darüber auf. Die Bevölkerung nimmt den Zustand anscheinend als gottgegeben hin, wie Schnupfen und schlechtes Wetter.

Dagegen könnte die Stadtverwaltung etwas tun, kommt es ihm in den Sinn – Ampeln aufstellen, Zebrastreifen anlegen, Verkehrspolizisten bereitstellen. Doch hier wird gespart. Dafür gönnt sich Berlin die beste Mordkommission der Welt, mit einem Riesenapparat am Alexanderplatz – wichtig, schon klar –, nur um vergleichsweise wenige Mörder dingfest zu machen.

Jetzt eilt eine Gestalt über die Straße, klein, den Hut mit der linken Hand fest auf den Kopf gedrückt, während die Mantelschöße hinter ihm herwehen. Reinicke erkennt ihn am gehetzten Gang, sein Informant mit Spitznamen »Beulendieter« nähert sich. Woher er den Namen hat, weiß niemand genau. Mal hieß es, er sei ein übler Schläger, andere führten die Bezeichnung auf sein krummes und schiefes Gesicht zurück. Den könnte getrost ein Auto erwischen, denkt sich Reinicke, um den wäre es überhaupt nicht schade. Sauber überfahren und anschließend ein pompöses Begräbnis im Kreis der Ganovenfreunde, wäre doch ein passend-schönes Ende.

Viel wahrscheinlicher ist, dass er den Beulendieter in den nächsten zwei, drei Jahren unter dubiosen Umständen in irgendeiner ärmlichen Behausung tot auffinden wird. Die sich anschließende Ermittlungsarbeit wird von vornherein zum Scheitern verurteilten sein. Der Täter, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, wird aus dem Gaunerumfeld stammen, und die halten dicht, selbst im schärfsten Verhör. Das wird dann wieder einen »nassen Fisch« geben, einen ungelösten Fall, dessen Akte der Chef der Berliner Mordkommission mit einem Seufzer im Schrank ablegen wird.

Die Tür zum Café öffnet sich, und Beulendieter steckt den Kopf herein. Suchend blickt er vom einen zum anderen Ende des Raumes. Als er den Kommissar entdeckt, hellt sich seine Miene auf, und er tritt ein. Gebeugt, den Hut vor sich haltend, durchquert er das Café und bleibt vor Reinickes Tisch stehen.

»Da!« Reinicke weist mit der Hand auf einen freien Stuhl und legt den Zeitungshalter an den Rand der Tischplatte.

»Juten Morgen!«, strahlt ihn Beulendieter an und wirft seinen Hut auf dem Tisch. Umständlich beginnt er sich den Mantel vom Leib zu nesteln.

Angeekelt schiebt der Kommissar die Kopfbedeckung mit dem Zeitungsstock aus der Reichweite seiner Kaffeetasse. »Auch einen?«, fragt er und deutet auf das vor ihm stehende Getränk.

»Jerne, natürlich«, bestätigt ihm sein Gegenüber, der sich durch eine Verbeugung nur noch mehr im Mantel verheddert.

»Ober!«, ruft Reinicke in den Raum. Jetzt braucht er sich nicht zu bemühen, die Aufmerksamkeit des Personals zu erhaschen, denn einige der Bediensteten sehen bereits zu dem seltsamen Paar hinüber, das der Kriminaler und der Kriminelle abgeben. Zwei Kellner in der Umgebung des Tisches tuscheln miteinander und verziehen belustigt das Gesicht. Einer der beiden strafft sich betont und eilt herbei.

»Tasse Kaffee für meinen Gast«, knurrt Reinicke ihm entgegen, ohne das servile und in diesem Fall ironische »Was wünschen der Herr?« abzuwarten.

Mit einem »Sofort!«, verschwindet der Mann umgehend wieder.

»Aahh«, nimmt Beulendieter Platz und knetet sich die Hände.

»Was gibt’s Neues?«, fragt ihn Reinicke.

»Tja«, macht es der Angesprochene spannend. »Ick weeß jar nich, wo ick anfangen soll.«

»Mich interessieren keine Geschichten, das weißt du! Komm zur Sache.«

»Ja, uf jeden Fall war et nich einfach«, sagt der Informant und reibt grinsend Daumen und Zeigefinger gegeneinander.

»Was willst du?«, reagiert der Kommissar ungehalten. »Du hast schon einen reichlichen Vorschuss eingestrichen.«

»Ja, aber ick hatte Auslagen«, reklamiert Beulendieter.

»Was denn für ›Auslagen‹?«, äfft der Kriminaler den weinerlichen Ton nach. »Haste einen auf dicke Hose machen müssen und allen einen ausgegeben?«

»Nun«, druckst der andere herum. »Det nich jerade.«

»Bevor ich dir noch mehr Geld in den Rachen schmeiße, lass erst mal etwas hören«, insistiert Reinicke.

»Ihre Bestellung«, unterbricht der Kellner das Geplänkel, stellt die Tasse ab. »Macht 2,20 Mark für Frühstück und die Getränke«, wendet er sich an den Kommissar. Übellaunig zieht dieser seine Brieftasche hervor und begleicht die Rechnung.

Gesalzene Preise haben sie, denkt er bei sich. Da hätten wir auch in irgendeine Kneipe gehen können. Dort gäbe es leckeres Bier und niemand würde uns schief ansehen.

Er wirft dem Kellner ein paar Münzen als Trinkgeld hin, die jener eilig aufklaubt. Mit einem »Ich wünsche den Herren noch einen erfolgreichen Tag« verabschiedet der Mann sich.

Der Tag ist Reinicke mittlerweile gründlich zuwider.

»Und?«, will er das Gespräch wieder aufnehmen, doch Beulendieter schaut sich nur verunsichert um und schweigt. Der Kommissar hat genug von dem Getue. Er greift wütend nach der Zeitung, schlägt sie auf und hält sie sich vors Gesicht. Er grunzt und greift nach seiner Tasse, bis es sein Informant nicht mehr aushält.

»Sie war jar nich da!«, platzt es aus ihm heraus.

»Ach, sieh an«, kommentiert Reinicke und lässt die Zeitung sinken.

»Ick schwör et ihnen hoch und heilich, ick hab ihr zwee Stunden ufjelauert, aber nüschte!«

»Du, ich zahl dir keine 20 Mark, um mir Stussgeschichten anzuhören. Was hast du dann gemacht?«

»Ick bin bei ihrem Jeschäft vorbei und hab inne Schaufenster jekiekt.«

»Bist du verrückt? Du solltest dich dort nicht sehen lassen.«

Auf Reinickes Schreibtisch liegt seit Monaten ein Fall, kalt wie Asche. Ein toter Theaterregisseur. Vielleicht war es wirklich ein Herzanfall gewesen, wie der Rechtsmediziner nicht ausschließen wollte. An der ganzen Sache wäre nichts auffällig, bestünde da nicht eine seltsame Verbindung zu einem Nähstudio für höhere Töchter. Und es gab Gerüchte, dass die Näherinnen und Modelle, allesamt ausnehmend hübsch, wie Reinicke selbst schon festgestellt hatte, nebenbei für Geld die Hüllen fallen ließen. Zudem wurde der Madame, die den Laden betrieb, nachgesagt, sie würde ihre Kundschaft mit Kokain versorgen. Reinicke hatte bei der Sitte nachgehakt: Fehlanzeige. Die Dame ging offensichtlich sehr diskret vor und zählte außerdem ausschließlich gut betuchte und verschwiegene Männer zu ihrem Kundenstamm.

Äußerst ungern erinnerte sich der Kommissar an seinen peinlichen Auftritt im Nähsalon. Anscheinend hatte er sich nicht gut genug auf seine Rolle als harmloser Kunde vorbereitet, denn schon nach kurzer Zeit wurde er von Madame mehr oder weniger deutlich aus dem Geschäft hinauskomplimentiert.

Und jetzt muss er seinen freien Vormittag mit Beulendieter, der Flasche, verbringen, den er auf die Sache angesetzt hat …

»Was hast du gesehen?«, will Reinicke wissen.

»Nüscht, nur det übliche. Mädels probieren irgendwelche Klamotten an und quatschen die janze Zeit miteinander.«

»Verdammter Mist!«, knurrt der Kriminaler. »Du passt weiter auf, ich muss ein paar Tage aus Berlin weg«, befiehlt er dem Spitzel. »Wenn ich wieder da bin, und du hast nichts Vernünftiges herausbekommen, kannst du dir eine andere Arbeit suchen, verstanden?«

Beulendieter schluckt hart. »Jawoll, Herr Kommissar!« Er starrt sein Gegenüber eine Weile an.

»Gibt’s noch was?«, erkundigt sich der Kriminaler.

Der Gefragte schüttelt den Kopf.

»Na, dann gute Jagd«, wünscht Reinicke ihm und deutet mit dem Kopf zur Tür.

Beulendieter nimmt sich Hut und Mantel, greift schnell nach seiner Kaffeetasse und leert den Rest mit lautem Schlürfen. Er dienert zum letzten Mal Richtung Kommissar und verlässt das Café.

Entspannt lehnt sich Franz Reinicke auf dem Stuhl zurück. Nur noch wenige Stunden in Berlin, dann wird er sich mit seiner Verlobten Anja Gerke in den Zug setzen und ein paar Tage ins Grüne fahren. Sie haben sich ein kleines Hotel im Nirgendwo ausgesucht, um dem Hauptstadttrubel zu entfliehen. Kein Dienst, keine Büroarbeit, keine Zumutungen, wie dieser Mensch eben. Der Kommissar nimmt sich den Rest seines Marmeladenbrötchens und beißt beherzt hinein.

Kapitel 2

Freitag, 14. März 1930

Zellengefängnis Moabit, Lehrter Straße, Berlin

Emil Bachmann legt den Schalter der elektrischen Kreissäge um. Der hohe kreischende Heulton wird leiser, als würde ihr jemand die Luft abdrücken. Ein letztes Mal spuckt die Maschine eine Wolke Sägestaub aus, der wie Nebel einige Momente lang im Raum hängt. Er bückt sich zum Haufen mit Abfallholz und greift sich eine Latte. Diese drückt er gegen das gewaltige, sich immer noch schnell drehende Sägeblatt, um es abzubremsen. Ein durchdringendes Quietschen erfüllt den engen Kellerraum. Schließlich beginnt das Blatt zu singen und zu rattern, bis es nach einigen Sekunden stehen bleibt. Der letzte Ton verhallt, dann senkt sich Stille über den Raum. Bachmann holt sich die Putzwolle aus den Ohren, die er sich hineingesteckt hat, und fährt sich durch die Haare. Sägemehl rieselt von ihm herab. Es bleibt an der groben, verschwitzten Drillichkleidung hängen. Er klopft den gröbsten Staub mit der flachen Hand ab und ist bereit für das Mittagessen.

»Pack mal mit an!«, brüllt Otto Berger quer durch den Raum. Er ist gerade dabei, einen breiten Riemen wieder auf ein Treibrad zu legen. »Das Aas ist mir heute schon zum dritten Mal runtergesprungen«, sagt er und schüttelt frustriert den Kopf.

»Das ist unter aller Kanone in dem Laden«, brummt Emil Bachmann. »Die Maschinen fallen halb auseinander, alle sind schief und wackelig. Draußen würde niemand an solchen Dingern arbeiten – zu gefährlich!«

»Für uns langt das gerade«, erwidert der Gefangene Berger. »Früher waren wir Kanonenfutter, jetzt eben Maschinenfutter. Wenn wir einen Unfall bauen, flicken sie uns wieder zusammen und schauen, zu was wir noch taugen.«

Nachdem er seinem Mithäftling zur Hand gegangen ist, setzt sich Emil zu den anderen Arbeitern der Tischlerei auf eine grob gezimmerte Bank und wartet auf die Essensausgabe. Wachtmeister Goerz öffnet die Stahltür zum Kellerflur, durch die sie bereits die Essenskarre heranrumpeln hören.

»Alles auf!«, kommandiert er, und die Gefangenen stellen sich mit ihrem Geschirr in einer Reihe an. Die Ausgabe besorgt der alte Bratsch. Acht Jahre wegen Raubüberfall, obwohl er eigentlich nur Schmiere stehen sollte, wenigstens behauptet er das immer wieder. Grau und gekrümmt wartet er neben seinem Wagen und hält jedem Einzelnen eine Portion Brot entgegen. Den Eintopf klatscht er mit einer Kelle in die Metallschüsseln.

Als Bachmann die Hand nach dem Brot ausstreckt, sieht Bratsch ihn direkt an und zwinkert ihm kaum merklich zu. »Warzecha«, murmelt der Alte, ohne den Mund zu verziehen, wie es die Häftlinge schon nach kurzer Zeit im Gefängnis beherrschen. Niemand der Umstehenden bekommt etwas davon mit, doch Emil läuft es heiß den Rücken hinunter. Als er dem Kalfaktor sein Essgeschirr reicht, nutzt er den Moment, um sich unauffällig umzublicken. Der Wachtmeister steht hinter ihm, nur ein paar Meter entfernt, und starrt desinteressiert in die Luft.

Als er den gefüllten Napf zurückerhält, bemerkt Emil die Ecke eines Papierstücks zwischen Bratschs Fingern hervorlugen. Mit beiden Händen umfasst er seine Schüssel mitsamt den Händen des Gegenübers, und während er das Essen in Empfang nimmt, wandert das Zettelchen zu ihm hinüber.

Er kaut, ohne etwas zu schmecken. Automatisch stopft er Löffel um Löffel in sich hinein, schluckt, beißt, reißt ein Stück vom Brot ab wie alle neben ihm. Der kleine Zettel unter seiner Fußsohle – den er beim Hinsetzen dorthin geschoben hat, indem er vorgab, sich zu kratzen –, er drückt, obwohl er doch nicht zu spüren ist.

Emil Bachmann sucht den Blick Wachtmeister Goerz’. Während er isst, darf man ihn nicht ansprechen. Abseits von den Gefangenen hat er sich niedergelassen und sein Essenspaket ausgewickelt. Als wollte er die Häftlinge verhöhnen, hat er Salzgurken und eine dicke Knackwurst dabei, wovon er abwechselnd abbeißt. Laut schmatzend lässt er es sich schmecken, während die Sträflinge sich mit ihrem faden Fraß zufriedengeben müssen. Aber Goerz tut es nicht aus Bosheit, im Herbst spendiert er ihnen sogar mal ein paar Äpfel oder Zwetschgen, nein, Goerz hat einfach keine Ahnung davon, dass die Gefangenen ihn aus tiefster Seele beneiden.

Bachmann will wissen, was auf dem Zettelchen steht. Unruhig wartet er, bis alle ihre Mahlzeit beendet haben. Auch der Aufseher wischt sich endlich mit einem Taschentuch das Gesicht und die Hände sauber, stößt auf und blickt dann zu den Gefangenen hinüber.

Bachmann hebt den Arm. »Müsste mal austreten«, sagt er zu dem Wächter.

»Jetzt wartste, bis alle ufjeräumt haben«, befiehlt Goerz. »Hab keene Lust zweemal hin- und herzuloofen!«

Frustriert bleibt ihm nichts anderes übrig, als abzuwarten. Quälend langsam vergehen die Minuten. Die Mitgefangenen wischen ihre Essgeschirre aus und stellen sie zusammen. Als endlich alle Mann bereitstehen, um die Arbeit aufzunehmen, schickt Wachtmeister Goerz sie zurück an ihre Plätze. Nur Emil zögert einen Moment lang.

»Wat denn? – Ach ja, musst mal raus«, fällt dem Aufseher ein. Er sucht an seinem Bund den Schlüssel für den Gang hervor und nickt Emil zu, dass er mitkommen soll. »Zwee Minuten, hörste, nich wieda ewich rumtrödeln«, weist Goerz ihn zurecht. Er bleibt in der geöffneten Tür stehen, um sowohl Bachmann auf dem Gang zu den Toiletten zu beobachten, wie auch die anderen Gefangenen in der Tischlerei im Auge zu behalten.

Kaum hat Emil die Toilettentür hinter sich geschlossen, greift er nach dem Kassiber. Er muss sich den Zettel dicht vor das Gesicht halten, so klein ist die Schrift und so schwach das Licht, welches aus einem hoch gelegenen Fenster in den Raum fällt. Mühsam kann er den Text entziffern:

Keßler erzählt Unfug über dich herum. Pass auf!

Emil stutzt. Was soll dieser Idiot denn über ihn erzählen? Fein säuberlich reißt er den Kassiber in kleine Fetzen. Na klar, der Keßler liegt ja mit ihm auf einer Zelle und hat sonst nichts, mit was er sich die Zeit vertreiben kann. Aber was bedeutet Unfug? Er streut das Papier in die Kloschüssel und zieht an der Spülkette. Wem erzählt er überhaupt irgendwas? Und wieso hat es Warzecha aufgeschnappt? Der arbeitet doch in der Schreibstube. Emil blickt in die Toilette, ob noch Papierreste zu entdecken sind, und macht sich auf den Rückweg. Bevor er den Flur erreicht, hört er schon Wachtmeister Goerz.

»Zeit is um!«, brüllt dieser durch den Flur. Als ihm Bachmann einige Augenblicke später mit gesenktem Blick entgegenkommt, brummt er zufrieden.

*

Levetzowstraße, Berlin-Moabit

»Los, mach schnell!« Franz Reinicke stürmt die Treppe des Mietshauses nach unten. »Das Taxi wartet nicht ewig!« Er balanciert in der einen Hand ihren Koffer neben seiner Tasche und mit der anderen zieht er sie am Arm mit sich.

Anja Gerke richtet im Laufen ihr Hütchen, während sie versucht, in ihren hohen Schuhen das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Hastig klacken ihre Absätze über die Holzstufen. »Jetzt mach langsamer, wenn ich mir die Knochen breche, haben wir beide nichts davon.«

»Taxameter läuft«, sagt er nur. »Der Zug fährt um kurz nach zwei!«, drängt er seine Verlobte.

Zusammen hasten sie abwärts. Vor der Tür steht bereits der Chauffeur und reißt Franz Reinicke geradezu die Gepäckstücke aus der Hand. Die Erwähnung eines großzügigen Trinkgeldes scheint dem Fahrer Flügel zu verleihen. Mit Schwung öffnet er die Wagentür für das Paar. Unter seiner grauen Uniformhose ragen frisch gewienerte Ledergamaschen hervor. Auch der tiefschwarze Opel ist auf Hochglanz poliert. In dessen kariertem Seitenstreifen, dem Markenzeichen der Taxis, spiegelt sich das Sonnenlicht. Behände klettert der Mann hinter das Lenkrad. Mit quietschenden Reifen reiht er sich in den Straßenverkehr ein, sodass die Insassen im Fond übereinander purzeln. Lachend liegt Anja Gerke auf dem Kommissar, der versucht sie festzuhalten und ihr einen Kuss auf den Mund zu drücken. Schmunzelnd wirft der Fahrer den Fahrgästen einen Blick über den Rückspiegel zu.

»Keene Angst, det schaff ick schon. Bis zum Anhalter braus’ ick direktemang durch.« Er hält, was er verspricht. Mit einem Affenzahn sausen sie durch den Tiergarten. Hupend macht sich der Taxifahrer den Weg frei. Die Bellevueallee führt direkt auf den Anhalter Bahnhof zu. Als das wuchtige Gebäudeportal im Fenster erscheint, drückt Anja Gerke aufgeregt Franz’ Hand. Der Chauffeur nimmt schwungvoll die letzte Abzweigung zum Askanischen Platz, umkurvt einen Linienbus und reiht sich in eine Schlange von wartenden Fahrzeugen ein. »Knappe Viertelstunde, det hat dicke jereicht!«, meint er und grinst Reinicke zufrieden an.

»Stimmt«, sagt der erleichtert und legt dem Mann neben dem Fahrpreis einen guten Zuschlag in die aufgehaltene Hand.

Nachdem die Fahrgäste ausgestiegen sind, bleiben sie erst einmal mit offenem Mund stehen. Direkt vor ihnen erhebt sich die ziegelgelbe Front der riesigen Bahnhofshalle. Hohe, gemauerte Rundbögen tragen das gigantische Dach. Um die Figurengruppe an der Spitze erkennen zu können, müssen beide den Kopf weit in den Nacken legen. Auch wenn sie Berliner sind, kommen sie doch nicht oft in den Genuss, von diesem Bahnhof aus zu verreisen.

»Kein Wunder, dass unser Wilhelm zwo hier immer seinen Staatsbesuch empfangen hat«, registriert Reinicke. »Da hat jeder Besucher gleich die Größe der Reichshauptstadt am eigenen Leib erleben können.«

»Ja, ja«, bemerkt der Chauffeur spöttisch. »Jetz wern wa erst mal fix innen Zuch klettern, sonst könnta noch den janzen Tach lang det herrliche Jebäude ankieken. Jute zehn Minuten habta noch!«

Er händigt ihnen die Koffer aus und schwingt sich wieder hinters Lenkrad. »Jute Reise!« Er tippt sich mit zwei Fingern an den Mützenschirm und entlässt die beiden ins Getümmel. Ein stetiger Strom an Reisenden drückt sich durch das Eingangsportal in die Halle. Reinicke zieht aus dem Sakko seine Brieftasche hervor.

»Zum Glück habe ich die Karten schon«, freut er sich und hält sie dem Kontrolleur an einer Absperrung zum Bahnsteig hin. Der prüft die Pappkärtchen kurz und winkt sie mit einer Handbewegung durch. Auf den Plattformen herrscht dichtes Gedränge. Alles ist in den Rauch der Lokomotiven gehüllt, der sich unter der hohen Dachkuppel sammelt, ehe er ins Freie abzieht. Es riecht intensiv nach Kohlenfeuer und Schmierfett. Die grünen Personenwaggons füllen die Bahnsteige. Zwischen die Reisenden, von denen die meisten gehetzt erscheinen, drängen sich Kofferträger, Zeitungs- und Bockwurstverkäufer, Schaffner und anderes Bahnpersonal. Am Ende des Gebäudes lassen drei riesige Rundbögen die Aussicht auf den strahlenden Himmel zu. Im Hintergrund rauscht eine gelbe Stadtbahn auf der Hochbrücke vorbei.

»Welches Gleis?«, fragt Anja Gerke ihren Verlobten.

»Sechs«, antwortet Franz Reinicke. Er wirft einen prüfenden Blick auf eine der hohen Bahnsteiguhren. »Langt noch, das liegt direkt vor uns.«

In diesem Moment fährt ihr Zug ein. Die Dampflokomotive nähert sich langsam dem Kopfgleis. Schrilles Bremsenkreischen erfüllt die Luft, sodass sich Anja Gerke die Ohren zuhält. Sanft fasst Franz sie am Arm und zieht sie mit sich. Ein paar Meter weiter öffnet er eine Tür des Abteilwagens. »Dritter Klasse, Raucher, so ist’s richtig«, freut er sich und hilft ihr in den Waggon.

Als sie im Abteil angekommen sind, fällt die Anspannung von ihnen ab. Während Reinicke ihr Gepäck auf der Ablage verstaut, richtet Anja ihr Kleid. Ihren Hut hängt sie vorsichtig an einen Garderobenhaken, lässt sich auf die Holzbank niedersinken und betrachtet das Treiben vor ihrem Fenster. Sie wirkt glücklich, den Trubel hinter sich gelassen zu haben, und räkelt sich mit zufriedenem Gesichtsausdruck.

*

Zellengefängnis Moabit, Lehrter Straße, Berlin

Die grauen Gestalten schlendern im Kreis über den dreieckigen Hof. Die Zellenflügel begrenzen ihn an zwei Seiten, den Abschluss des Areals bildet eine fünf Meter hohe Backsteinwand, die das gesamte Gelände umgibt. An deren Endpunkten befinden sich die Wohnhäuser der Aufseher, die wie Wachtürme das Grundstück überragen. Derart sind auf dem Gefängnisgelände drei sogenannte Spazierhöfe eingerichtet. In ihnen sind Beete angelegt, zwischen denen mehrere kreisförmige Bahnen verlaufen, auf denen sich die Häftlinge bewegen müssen. Vorschriftsgemäß mit auf dem Rücken gehaltenen Armen, mit vorgeschriebenen drei Schritten Abstand zum Vordermann, damit die Gefangenen sich nicht unterhalten können. Wachtmeister Jankowski steht wie ein Zirkusdirektor in der Mitte und passt auf. Ruckartig dreht er sich immer wieder mal, um vermeintliche Übeltäter auf frischer Tat zu ertappen, aber die Häftlinge sehen sich vor. Zu gerne und zu schnell verhängt der verhasste Aufseher Strafen wie Essensentzug oder Postverbot. Darauf lässt es niemand ankommen.

Wenigstens können sie sich hier bewegen und ein paar Meter weit laufen. Früher befanden sich in den Spazierhöfen kleinste, nach oben offene, ummauerte Abteile, in denen die Häftlinge ihren Freigang verbringen mussten. Wie die Speichen eines Wagenrades waren die dreieckigen, winzigen Bereiche angeordnet, in denen man, wenn man die Arme ausstreckte, beide seitliche Begrenzungsmauern berühren konnte. Einzig der Himmel war für die Gefangenen sichtbar – kein Baum, kein Strauch, kein bisschen Grün. Heute ist diese Einrichtung abgerissen, nur der äußere kreisrunde Pfad, auf dem die Häftlinge dahintrotten, erinnert an die Umrandung der alten Käfige.

»He, du! Schließ jefälligst zu deinem Vordermann auf«, brüllt der Aufseher den Gefangenen Melzer an. Der gehorcht wortlos und verringert mit zwei größeren Schritten wie gewünscht den Abstand.

Eine Besonderheit dieses Hofes ist, dass hinter der Abschlussmauer die Irrenabteilung liegt. Dorthin stecken sie die hoffnungslosen Fälle, die für den normalen Gefängnisalltag nicht geeignet sind. Schauderhafte Geschichten kursieren unter den Häftlingen. Die Geistesgestörten sollen mit Elektroschocks und eiskalten Wasserbädern behandelt werden. Bestätigen kann das zwar niemand, aber es regt die Fantasie der Inhaftierten auf grausamste Weise an. Während sie selbst zur Ruhe verdonnert sind und sich weder unterhalten noch rufen noch anderweitig lärmen dürfen, müssen diese Regeln von den Verrückten nicht eingehalten werden. Beim Hofgang ertönt die ganze Zeit lang ein Schrei aus einer der Fensterreihen, bei dem sich den Männern die Nackenhaare aufstellen. »Wolfsgeheul«, lautet der passende Gefängnisausdruck. Welche geschundene Seele sich dahinter verbirgt, weiß niemand, doch alle Gefangenen sind sich sicher, dass sie niemals dort landen möchten.

Eine Stunde an jedem Tag geht das so. Ob bei sengender Sonne oder eisigem Schneetreiben – die Häftlinge haben ihren Hofgang zu absolvieren. Wenigstens müssen sie nicht starr auf ihrem Posten stehen wie der Beamte. Schon zum dritten Mal zieht Jankowski seine Taschenuhr aus der Hose und kontrolliert die Uhrzeit.

»Abtreten auf die Zellen«, brüllt er in die Runde, und die Gefängnisinsassen bewegen sich auf die Stahltür zu, die von Wachtmeister Lorenz aufgehalten wird.

Im Gang sammeln sich die Häftlinge hinter denjenigen Aufsehern, die ihren jeweiligen Flurabschnitt betreuen, und werden wieder in die Hafträume geführt. Als Letzter kehrt Wachtmeister Jankowski aus dem Hof zurück. Die sechs Gefangenen, für die er zuständig ist, stellen sich in einer Reihe auf und gehen bis zur nächsten Gittertür, die die Gänge in einzelne Abschnitte unterteilt. Lorenz öffnet ihnen, denn allein er verfügt über einen Schlüssel dafür. Selbst wenn die Gefangenen eine der Wachen überwältigen würden, würden sie nur bis zur nächsten anschließenden Absperrung gelangen. Niemand käme auf den Gedanken, einen der Schließer anzugreifen, so verhasst er auch sein mochte. Die Sinnlosigkeit dieser Handlung ist offensichtlich und die zu erwartende Strafe furchtbar. Derjenige Häftling hätte sich mit einem Schlag ausnahmslos alle Beamten zum Feind gemacht. Neben der Gerichtsstrafe, die die Tat nach sich zöge, wäre der Gefangene fortan den täglichen Schikanen und Gewalttätigkeiten durch das Personal schutzlos ausgeliefert. Also trotten die Insassen stumm im Gänsemarsch dahin.

Jankowski öffnet die Zelle mit seinem Schlüsselbund, Bachmann und Keßler gehen hinein. Der Wachtmeister wirft die Tür hinter ihnen ins Schloss und schließt geräuschvoll ab.

»Puh!«, macht Keßler, als der Schieber am Guckloch klackt. Die beiden bleiben steif und unbeweglich stehen. Jankowski wirft einen letzten Blick in die Zelle, dann verschließt er den Judas wieder. Die zwei hören, wie sich seine schweren Schritte entfernen.

»Was ein Affe«, kommentiert Bachmann und setzt sich auf einen der Hocker.

Auch sein Mithäftling lässt sich erst einmal unter Stöhnen nieder und streckt die Beine aus. »Und, wie viel hast du heute geschafft?«, will er von Emil wissen.

»Vier Kisten Wäscheklammern gesägt, eine Stunde Maschine repariert«, berichtet dieser.

»Bei mir warn’s nur dreieinhalb«, brummt Keßler.

»Mensch, pass auf, dass du dein Tagessoll schaffst. Faul wie du bist, werden wir alle noch abgestraft.«

»Und wenn schon«, knurrt sein Mithäftling. »Hab sie nicht um so ne Arbeit gebeten.«

»Ab und zu kann der Goerz schlechte Leistung ausgleichen, aber auf Dauer fällt das auf«, mault ihn Bachmann an.

»Mir doch egal«, beendet Keßler das Gespräch und fängt an, mit einem Holzspan den Dreck unter seinen Fingernägeln hervorzuholen. Schräg hängt er mit dem Hintern auf seinem Hocker und lehnt sich mit dem Rücken an die Mauer. Sein ganzer Körper signalisiert Widerwillen. Emil Bachmann zuckt mit den Achseln über so viel Dummheit und schüttelt stumm den Kopf.

Auf dem Flur hören sie, dass der Kalfaktor sich zur Essensausgabe nähert. Erneut klacken Schlüssel, Zellentüren schlagen auf und zu. Lustlos stellen sich die zwei nebeneinander auf und warten, bis aufgeschlossen wird. Bratsch verteilt die Abendverpflegung und füllt die Wasserkanne auf. Wie jeden Tag gibt es ein paar Scheiben Graubrot, diesmal zusätzlich ein winziges Stück Butter und etwas Hartkäse.

Schweigend sitzen die beiden Häftlinge anschließend auf ihren Hockern und schmieren sich die Stullen. Schnell haben sie das karge Abendbrot aufgegessen. Danach müssen sie ihre Unterkunft aufräumen und säubern. Erst wenn der Aufseher bei seinem Rundgang die Zelle inspiziert und alles für in Ordnung befunden hat, dürfen sie die Bettrahmen herunterklappen und sich hinlegen.

Nachdem Emil Bachmann sein Essgeschirr auf dem kleinen Wandbrett abgestellt hat, beginnt er mit einem Handfeger, die Ecken der Zelle auszukehren. Seufzend erhebt sich auch Keßler und stellt die beiden Hocker aufeinander. Schweigend arbeiten sie nebeneinander, jeder versucht, so gut es geht, dem anderen in dem engen Loch auszuweichen. Emil merkt, wie Wut in ihm hochsteigt. Dieses Eingesperrtsein! Dieses Herumtigern auf engstem Raum! Keinen Augenblick lang ist er für sich. Ständig ist jemand um ihn herum, wird er überwacht oder muss er auf jemanden Rücksicht nehmen. Aus Versehen rempelt ihn Keßler an.

»Pass doch auf!«, faucht Bachmann ihn an

»Tschulliung«, kommt es zurück. »Hab hinten leider keine Augen.«

*

Jüterbog, Brandenburg

»Da entlang«, sagt die alte Dame und geht den engen Flur des Hauses entlang. Franz Reinicke hat große Probleme, Schritt zu halten, da er einen Koffer und eine Tasche mit sich herumwuchtet und versucht, nirgendwo anzustoßen. Die Wände hängen voller Bilder: gerahmte Drucke und Sinnsprüche. An einer Stelle bildet eine Kommode eine Engstelle, zusätzlich ragen Zweige aus einer halbmeterhohen Vase in seinen Kopfbereich hinein. Er schwitzt und fasst nach, um das Gepäck, das ihm fast unter dem Arm hervorrutscht, besser in den Griff zu bekommen.

»Das ist Ihr Zimmer.« Mit einer einladenden Geste öffnet die Pensionswirtin die Tür, auf der eine kleine metallene Fünf angebracht ist. Reinicke bringt erleichtert die Gepäckstücke in den Raum und stellt sie ab.

»Bitte, Frau Reinicke«, sagt die Wirtin, drückt Anja Gerke einen Schlüssel in die Hand und macht kehrt. Die junge Frau schließt lächelnd hinter ihr ab und sieht sich in dem hellen, lichtdurchfluteten Raum um. Im weißgestrichenen Mansardenzimmer öffnet sich ein mannshohes, mit kleinen Sprossen unterteiltes Erkerfenster nach außen. Davor ist ein winziger Tisch mit zwei Stühlen platziert. Ein Spitzendeckchen liegt auf ihm, in einer Vase steckt ein Strauß mit Frühlingsblumen. Das Bett steht seitlich an der Wand. Hoch wölben sich weiß bezogene Federbetten darauf auf und laden ein, sich hineinzulegen.

Anja Gerke tritt ans Fenster und blickt hinaus auf weite Felder. Am Horizont beginnt der schwarzgrüne Kiefernwald. Sie schließt die Augen und atmet tief ein. Franz Reinicke tritt hinter sie und legt die Arme um sie. »Gratuliere, Frau Reinicke!«, flüstert er ihr ins Ohr.

»Ich freue mich, dass ich einen Kriminalbeamten zu einer Straftat verleiten konnte«, sagt sie schmunzelnd. Da nur verheiratete Paare ein gemeinsames Zimmer erhalten, gab der Kommissar sie bei der Anmeldung als seine Ehefrau aus.

»Allerhöchstens eine Ordnungswidrigkeit«, murmelt er und küsst sie sanft auf die Wange. »Und wenn wir auffliegen, verhafte ich die Wirtin wegen Kuppelei«, scherzt er.

»Unfug!« Sie lacht ihn aus und dreht sich in seinem Arm um. »Komm, wir machen einen Spaziergang.«

Ein paar Minuten später stehen sie auf der Straße.

*

Die Abenddämmerung senkt sich langsam über die Heidelandschaft. Das Paar spaziert auf einem Feldweg in Richtung eines in der Entfernung sichtbaren Dorfes. Der Sandboden überzieht ihre Schuhe mit einer feinen Puderschicht, und ihre Schritte knirschen leise. Anja Gerke hat sich untergehakt und den Kopf an Franz Reinickes Schulter gelehnt. Der Trubel der Hauptstadt scheint ihnen endlos weit weg. Hier herrscht nur Stille, kein Quietschen der Straßenbahnen, kein Verkehr, keine Menschenseele ist zu sehen. Ihr Gespräch dreht sich um Franz Reinickes Beruf – ein Thema, dem er normalerweise lieber ausweicht. Doch hier in dieser Umgebung gibt er bereitwilliger Auskunft.

»Ist es für dich nicht manchmal gefährlich?«, fragt sie ihn.