Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kriminalkommissar Reinicke

- Sprache: Deutsch

Während der Krawalle am Kurfüstendamm läuft Kommissar Franz Reinicke der SA-Mann Emil Bachmann über den Weg. Jener saß bis vor Kurzem noch im Zuchthaus. Und das hätte er nach Reinicke nie verlassen dürfen. Seit Jahren wartet er darauf, Bachmann für immer wegsperren zu können. Und auf einmal bietet sich ihm die Gelegenheit. Bachmann ist zum Reichsparteitag in Nürnberg gereist und nach einem Zechgelage neben einer Leiche aufgewacht. Reinicke wird aus Berlin herbeigerufen und reibt sich schon die Hände.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 329

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Jörg Reibert

Im Gleichschritt stark

Kriminalroman

Zum Buch

Berlin 1935 Um Konflikte mit den Nationalsozialisten in den Reihen der Polizei zu vermeiden, lässt sich Kriminalkommissar Reinicke in die Abteilung für Verkehrsdelikte versetzen. Doch lange hält er es dort nicht aus, und sein alter Chef holt ihn in die Mordabteilung zurück. Währenddessen hetzen auf dem Kurfürstendamm und in den angrenzenden Straßen SA-Männer Juden und schüchtern Passanten ein. Dabei läuft Reinicke Emil Bachmann über den Weg, der die Ausschreitungen nutzt, um eine persönliche Rechnung zu begleichen. Doch Bachmann entzieht sich jeglicher Strafverfolgung. Als dieser mit seinen SA-Kameraden zum Reichsparteitag nach Nürnberg fährt, glaubt Reinicke an seine Chance. Denn Bachmann sitzt kurz darauf im Gefängnis. Nach einer durchzechten Nacht ist er neben der Leiche eines SA-Mannes aufgewacht. Bachmann fehlt jegliche Erinnerung. Die örtliche Kriminalpolizei fordert Kommissar Reinicke aus Berlin an, um die Ermittlungen zu unterstützen. Kann der Kommissar seinen Widersacher endlich unschädlich machen?

Jörg Reibert wurde 1972 in Braunschweig geboren und lebt mit seiner Familie in Bamberg. Er ist Maschinenbauingenieur und promovierte im Bereich Geschichte der Naturwissenschaften über Technik im Ersten Weltkrieg. 2017 veröffentlichte er im Gmeiner-Verlag den zeitgeschichtlichen Krimi »Ein böser Kamerad« und dessen Fortsetzung »Brauner Nebel«. Mit »Im Gleichschritt stark« folgt nun der dritte Teil der Reihe.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

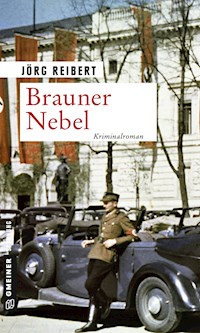

unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild

»Ankunft von Berliner SA-Männern auf dem Anhalter Bahnhof bei der Rückkehr vom Reichsparteitag in Nürnberg - veröffentlicht 16.09.1936«

ISBN 978-3-8392-7668-6

Widmung

Für Eva, Henning und Jana

Teil 1

Berlin 1935

Weltstadt, Reichshauptstadt, Moloch, Häusermeer, Glanz und Gloria,

dunkle Absteigen, Regierungsbauten und Kellerlöcher

Berlin, Dienstag, 25. Juni 1935

Berlin ächzt unter der Sommerhitze. Die Luft im Polizeipräsidium ist stickig. Die Möbel atmen den Geruch nach Holz, Harz und Tabakrauch aus. Das Sonnenlicht wird durch einen dünnen Stoffvorhang gefiltert und fällt in einem hellen Streifen auf den schweren Büroschreibtisch. Staubpartikel tanzen durch die Luft. Kriminalkommissar Franz Reinicke sitzt über eine Akte gebeugt. Die Anzugjacke hat er über den Stuhl gehängt und die Krawatte so weit gelockert, wie es die Sitten bei der Kripo gerade noch als schicklich zulassen. Im Raum ist es still, nur von außerhalb dringen Geräusche herein: der Verkehrslärm des nahen Alexanderplatzes, das Klingeln der Tram, das Klappern der Schreibmaschinen aus den Nachbarbüros. Reinicke kaut auf einem Bleistift herum, mit dem er sich von Zeit zu Zeit Notizen macht. Er ist ein unauffälliger Typ, mittelgroß, nicht gerade schlank, aber auch nicht beleibt, wie es andere seiner Kollegen jenseits der vierzig Jahre geworden sind. Seine Gesichtsfarbe tendiert ins Rötliche, jedoch nicht von der gesunden Art, wie sie von sportlicher Betätigung an der frischen Luft herrührt. So auch seine Haarfarbe, auch wenn man den Grundton Blond nennen mag. An den Schläfen zeigen sich erste graue Schatten, doch der Schnauzbart steht nach wie vor kräftig und buschig da und verleiht seinem Gesicht einen entschlossenen Zug.

Die Stirn des Kriminalkommissars liegt in Falten, er liest sich immer wieder den vor ihm liegenden Fall durch, gleicht die Zeugenaussagen ab und sucht nach der Verbindungslinie, der Wahrheit zwischen ihnen. Ein banaler Verkehrsunfall – nichts Ungewöhnliches im turbulenten Berlin. Reinicke müsste nur aus dem Fenster sehen und würde alle paar Minuten einen Beinahe-Unfall beobachten können. Hier allerdings ist ein Mensch gestorben, noch schlimmer, ein Kind.

Ein Bauer, der Waren nach Berlin geliefert hat, ist mit seinem Fuhrwerk auf den Gleisen der Straßenbahn stehen geblieben. Das Pferd wollte einfach nicht weiterlaufen. Dummerweise ist gleichzeitig die Bahn auf ihn zugefahren und hat die Breitseite des Leiterwagens erwischt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das hölzerne Fahrzeug völlig zerstört und noch ein paar Meter mitgezogen, bis die Tram zum Stillstand gekommen ist. Der Bauer ist dabei bis auf ein paar blaue Flecke unverletzt geblieben, weil sein Kutschbock glücklicherweise schon über die Gleise hinausgeragt hat. Auch dem Pferd ist nichts passiert, es wurde lediglich in seinem Geschirr reichlich unsanft durch die Gegend geschoben. In der Straßenbahn wurden die Fahrgäste durch die abrupte Bremsung durcheinandergeschleudert, auch hier hat es fast keine schlimmeren Blessuren gegeben. Bis auf das Kind.

Reinicke lehnt sich in seinem Drehstuhl zurück und erinnert sich an das Verhör. Er ist kurz nach dem Unfall eingetroffen, etwa eine halbe Stunde war vergangen. Die ersten Aufräumarbeiten sind bereits im Gange gewesen, man hat die Reste des Leiterwagens eingesammelt, um die Straße frei zu machen.

Reinicke schüttelt den Kopf. Was haben sie ihm in der Mordkommission immer und immer wieder eingetrichtert, einen Tatort nie zu verändern, alles zu belassen und fotografisch zu erfassen. Sehnsüchtig denkt er an diese Zeit zurück. Berlin hatte damals die erste Mordkartei weltweit, in der die Fälle dokumentiert und geordnet wurden. Und heute? Sitzt er in der wohlklingenden Kriminalgruppe M, die seit 1933 auch Sittlichkeitsverbrechen und Branddelikte bearbeitet, und eben die tödlichen Verkehrsunfälle, wie dieser, der vor ihm auf dem Tisch liegt.

Reinicke würde gern wieder aktiv werden, jagen, den Kitzel spüren, der ihn immer packt, wenn er einen undurchsichtigen Fall auf den Tisch bekommt. Doch er kann froh sein, sich hinter seinen unpolitischen Verkehrsdelikten verstecken zu können. Zu viel Mord und Totschlag gibt es seit der Machtergreifung, so viel hat er gesehen und gehört, was er nicht verfolgen konnte und durfte. Man hat ihm bedeutet, von bestimmten Dingen die Finger zu lassen, und er hat sich daran gehalten.

Blut war in der Tram, verschmiert auf dem Boden. Ein relativ kleiner Fleck. Der Angestellte eines Kaufhauses, der sich auf dem Weg in seine Arbeitsstätte befunden hat, hat unsanft die Haltestange geküsst, was ihn mehrere Vorderzähne hat einbüßen lassen. Der Mann hat mit verschmiertem Hemd auf einem Treppenabsatz gegessen, als Reinicke ihn befragt hat, und ist in Rage geraten. Er hat befürchtet, dass seine Verlobte mit ihm in diesem Zustand nicht mehr vor den Traualtar treten würde, und sofort Geld verlangt. Unsinnig hohe Beträge sollten ihm gezahlt werden, von der Regierung, der Stadt Berlin, dem Trambahnfahrer, er war da nicht sehr wählerisch.

Reinicke schließt die Akte nachdenklich und legt sie beiseite, auf den Stapel der Papiere, die für ihn uninteressant sind, weil sie keine Aussage zu dem eigentlichen Drama enthalten, das sich ereignet hat. Ein Kind hat hinten auf der Plattform des Wagens gestanden, ist anscheinend gerade aufgesprungen. Auf jeden Fall hat sich das zehnjährige Mädchen außerhalb des Waggons befunden, als dieser unsanft abgebremst wurde. Es hat dadurch seinen Halt verloren und wurde aufs Kopfsteinpflaster geschleudert. Genickbruch – der Tod ist sofort eingetreten.

Wer ist nun schuld an diesem tragischen Unglück, fragt sich Reinicke. Und das wird auch das Gericht fragen, wenn es die Akten aufarbeitet, die Reinicke sorgsam anlegt. Trägt der Bauer die Schuld? Hätte er sich anders verhalten müssen oder können? Ist das störrische Verhalten des Pferdes Ursache für den Tod des Mädchens, oder war der Straßenbahnfahrer zu schnell unterwegs? Hätte er rechtzeitig bremsen müssen? Die Situation anders einschätzen?

Im Gericht sind sie viel beschäftigt, das weiß der Kriminalkommissar. Man wird sich also weitgehend auf sein Urteil verlassen und seine Einschätzung übernehmen. Oder war alles nur ein dummer Zufall, eine Tragödie ohne fremdes Zutun?

Das wird der Familie des Kindes egal sein. Todesnachrichten zu überbringen hasst Reinicke. Es ist jedes Mal anders und doch immer gleich. Manchmal nehmen die Angehörigen die Hiobsbotschaft gefasst auf, manchmal heulen sie wie die Hunde, schreien, wüten, wollen es nicht wahrhaben. Reinicke geht das persönlich nahe. Er ist nicht gut im Trostspenden, Gefühlsregungen wie Mitleid und Trauer kann er nicht gut vermitteln, obwohl er sie genauso tief empfindet wie die Angehörigen. Zu viel Tod hat er im Krieg gesehen und erleben müssen, doch fasst es ihn immer wieder an, gerade wenn so ein unschuldiges Kind dran glauben muss, das noch sein ganzes Leben vor sich gehabt hätte.

Der Vater war stumm, hat nur geseufzt und sich auf das Kanapee fallen lassen. Die Hände zitterten, der Mundwinkel zuckte, und dennoch, obwohl es ihm in diesem Moment, als der Kommissar vor ihm stand, das Herz zerrissen hat, hat er keinen Laut der Klage von sich gegeben. Die Mutter hat laut gejammert, aber die Reaktion des Vaters hat den Kommissar weit tiefer getroffen. Und obwohl Reinicke im Dienst keinen Alkohol trinkt, hat er sich hinterher ein großes Glas Schnaps zugestanden, das er in der nächsten Eckkneipe mit heiserer Stimme geordert hat.

*

Die Uniform sitzt nicht mehr so stramm wie am Morgen. Schweißflecke zeichnen sich unter der Achsel ab und färben den braunen Stoff des Hemdes dunkel. Unter dem linken Arm klemmt ein Paket, der Arm mit der blutroten Hakenkreuzarmbinde kann es kaum umfassen. Sie leuchtet strahlend in der Sommersonne und verschafft dem Träger bei den entgegenkommenden Passanten Platz. Emil Bachmann schiebt sich durch das Gedränge am Kurfürstendamm, seine Frau Frieda und Else, eine Freundin von ihr, im Schlepptau. Bachmanns Krawatte baumelt vor dem Bauch hin und her, die Füße in den Schaftstiefeln dampfen in ihren Wollsocken. Am liebsten würde er seine Kappe absetzen und sie seiner Frau in die Hand drücken, aber als SA-Mann muss er Vorbild sein. So bleibt er immer wieder mürrisch stehen, wenn die beiden Frauen vor einem Schaufenster einen Stopp einlegen, um die Auslage zu betrachten.

Noch sieht man bei Frieda keinen Bauch. Sie ist in der zehnten Woche schwanger, das einzige Zeichen ihres veränderten Zustands sind die geschwollenen Brüste, die ihr geblümtes Sommerkleid ausfüllen und den Stoff straffer erscheinen lassen. Emil betrachtet seine Frau mit Wohlgefallen. Schon immer hat er sie ansprechend gefunden, aber nun, in Erwartung des Nachwuchses, fühlt sich ihre Beziehung gleich doppelt gut an. Was hat sich für ihn in den letzten Jahren nicht alles zum Besseren gewendet. Aus dem abgerissenen Soldaten, der mittellos aus dem Krieg heimkehrte, dem ehemaligen Zuchthäusler, der für die Bewegung kämpfte und seinen Kopf hingehalten hat, ist ein angehender ehrbarer Familienvater geworden, mit einer ordentlichen Stelle als Schreiner und einem bescheidenen Zuhause.

Nun gehen sie ein paar Besorgungen für den Nachwuchs einholen, eine Bettdecke wie ihre eigene, nur deutlich kleiner, haben sie schon erstanden. Sie haben zwar genug Angebote der Frauen von Kameraden, ihre abgelegten Kindersachen zu übernehmen, was sie aus Kostengründen auch gern tun werden, aber was das Kinderbett angeht, ist Frieda wählerisch. Da darf es nur das Beste und Neueste sein. Auch Emil steuert seinen Beitrag zu und arbeitet bereits an einer Wiege, die er selbst schreinert. Sein Arbeitgeber lässt ihn nach Arbeitsende nach Belieben werkeln. Ansonsten müssen sie jeden Pfennig umdrehen. Wie Emil weiß, endet ein Schaufensterbummel nicht immer in irgendeinem Laden, um etwas zu erstehen. Schon gar nicht hier bei den Nobelgeschäften am Kurfürstendamm. Die beiden Frauen wollen meist nur im Anblick der vielen schönen Kindersachen schwelgen und sich hinterher beim Kaffee darüber austauschen. Frieda ist innerhalb von ein paar Wochen zur Expertin in Sachen Kindererziehung geworden, und Else, obwohl ein paar Jahre jünger, diskutiert bereits eifrig mit.

»Wie viel Uhr haben wir?«, fragt Frieda.

»Kurz nach halb elf«, antwortet Emil.

»Dann wird es Zeit, zum Arzt zu gehen«, meint sie.

»Kannst du das noch mit nach Hause nehmen?« Mit diesen Worten drückt ihm Else ein weiteres Paket in die Hand.

Emil nickt.

»Gut, trennen wir uns hier«, bestimmt Frieda und gibt ihrem Mann einen Kuss auf die Wange.

»Und du bist dir bei dem Arzt sicher?«, fragt Emil.

»Musst du wieder davon anfangen?« Frieda runzelt die Stirn.

»Aber ein Jude? Das passt doch heute nicht mehr. Wenn das die Kameraden mitkriegen.«

»Der Nürnberger wurde mir von Tante Irmgard empfohlen, weißt du nicht mehr? Die schwört auf ihn. Wir haben ausgemacht, dass ich, sobald es sichtbar wird, zu einem Arzt im Viertel wechsle. Aber gerade jetzt am Anfang wollen wir doch nichts falsch machen.«

»Na gut«, seufzt Emil. »Sein Handwerk beherrscht er ja angeblich.«

»Mach dir keine Sorgen, mein Schatz.« Sie drückt ihm erneut einen Kuss auf die Backe. »Wir sehen uns nachher im Sturmlokal.«

Als Emil schwer beladen geht, winken ihm die beiden Frauen hinterher.

*

Die ganze Zeit muss er sich das Büro mit diesem Spießer teilen. Reinicke verzieht das Gesicht, als ob er beim Hasenbraten auf eine Schrotkugel gebissen hätte. Bei Mordermittlungen kann man nicht immer nach Schema F vorgehen, da muss man auch mal um die Ecke denken. Aber dieser graue Typ im grauen Anzug, den sie zu ihm gesteckt haben, wäre als Buchhalter besser aufgehoben denn als Kriminaler. Bei allem muss er erst seinen Vorgesetzten um Erlaubnis bitten. So sind halt die Kollegen von der Sitte. Bei den einen denkt man, es seien Zuhälter, bei den anderen kann man sich sicher sein, dass sie einer Frau nie etwas antun würden und in der Gegenwart von Damen aus dem Gewerbe eher noch erröten. Reinicke würde gern wissen, wie der seine Fälle ordentlich bearbeitet hat.

Andersherum nimmt Reinicke an, dass der gute Herr Mudde, seines Zeichens nur Kriminal-Bezirkssekretär, fleißig beobachtet, was sich bei ihnen im Büro zuträgt, und eifrig Meldung nach oben macht. Eine Parteizugehörigkeit ist Reinicke nicht bekannt, aber er ist dennoch auf Habacht und hütet seine Zunge, so schwierig ihm das auch fällt.

Er angelt nach der Packung Juno-Zigaretten auf dem Schreibtisch, nimmt sich eine und steckt sie in den Mund. Mudde blickt auf, als hätte man nach einem Hund gepfiffen. Reinicke lacht in sich hinein. Er weiß, dass der Kollege Nichtraucher ist, aber in den Büros herrscht – Pech für ihn – nun mal kein Rauchverbot. Reinicke greift sein vergoldetes Feuerzeug betont langsam und lässt den Deckel aufschnappen. Mudde schaut herüber, als würde Reinicke einer Fliege die Flügel ausreißen.

Nachdem das Rädchen mit einem kratzenden Geräusch über den Zündstein gefahren ist, schießt lautlos die Flamme empor. Mit ruhiger Hand nähert sich Reinicke der Zigarette, verharrt zwei, drei Sekunden reglos vor ihrem Ende und schließlich, mit einem knisternden Geräusch, frisst sich das Feuer in den Tabakschnitt. Reinicke inhaliert, bis die Glut hellrot aufleuchtet, und lässt mit einem metallischen »Kling« das Feuerzeug zuschnappen. Er inhaliert tief ein und bläst den Rauch genüsslich in den Raum.

Kriminal-Bezirkssekretär Mudde verzieht angeekelt das Gesicht und hüstelt gekünstelt, als ob Reinicke ihm direkt ins Gesicht gepustet hätte. Anschließend steht er auf und öffnet das Fenster. Reinicke verachtet seinen Kollegen aus vollster Seele. Nicht einmal beim Thema Rauchen hat er es geschafft, ihm seine Meinung ins Gesicht zu sagen. Herumgedruckst hat er, anstatt zu sagen, dass er Nichtraucher ist und es ihn stört. Nein, es kam sogar ihr gemeinsamer Chef an und hat plötzlich, zum unpassenden Zeitpunkt, das Thema aufs Tapet gebracht. Reinicke hat sich jedoch einfach blöd gestellt und so getan, als wüsste er nicht, worauf die Diskussion hinauslaufen sollte. Seitdem wird im Büro weiterhin geraucht, wie in allen anderen auch, und der Mudde führt jedes Mal sein Theater auf.

Als der Kriminalkommissar aufgeraucht hat, drückt er den Zigarettenstummel im Aschenbecher aus. Wenigstens einen Vorteil hat die Anwesenheit des anderen in seinem Büro, denkt er. Sein Aschenbecher wird regelmäßig, wie von Zauberhand geleert. Immer wenn er nach Verlassen des Büros zurückkommt, sieht das Teil wie ausgeleckt aus.

»Sie können das Fenster wieder schließen«, meint er süffisant zu seinem Kollegen.

»Ich würde es gern noch ein wenig offen stehen lassen«, bemerkt der Angesprochene. »Der Geruch des Rauches ist ekelhaft.«

»Nun, wenn Sie bei dem Lärm arbeiten können«, meint Reinicke, »dann werde ich mich ein wenig um andere Angelegenheiten kümmern.« Er steht auf und greift nach seinem Hut am Garderobenständer. »Falls ich erst später zurück sein werde, sagen Sie bitte, ich sei außer Haus unterwegs. Guten Tag.«

»Guten Tag«, antwortet sein Kollege.

Reinicke verlässt kopfschüttelnd das Büro. Seit ein paar Monaten geht das nun schon so, und er stellt jeden Tag aufs Neue fest, dass er mit diesem Menschen einfach nicht auf einen grünen Zweig kommt.

*

In der S-Bahn drückt sich Emil mit den Einkäufen auf den dunklen Ledersitz und streckt die Füße von sich. Einfach mal durchatmen können. Er setzt die Kappe ab und wischt sich mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Der Zug ist nicht so voll, wie man um diese Tageszeit erwarten könnte. An den Haltestellen steigen Leute aus und andere ein, die sich durch die Wagen bewegen, um einen Platz zu suchen. Nach jedem Stopp dauert es ein paar Minuten, bis sich alles gefunden hat und die Fahrgäste im Rattern des Zuges und im Takt der Schlingerbewegungen der nächsten Haltestelle entgegenstreben.

Emil fallen in der Hitze des Tages fast die Augen zu. Mühsam kämpft er gegen den Schlaf an, der ihn im Wiegen des Wagens zu umfangen droht. Auf einmal merkt er, wie er angesprochen wird. Jemand lässt sich vernehmlich neben ihn auf den Sitz plumpsen und haut ihm auf die Schulter. Emil braucht einen Augenblick, bis er wieder völlig da ist. Sein Kamerad Hans Jerke aus dem Sturm 27 lacht ihn an.

»Na, unterwegs in großen Geschäften?«, deutet er mit dem Kopf auf die Einkäufe.

Emil brummt etwas in sich hinein.

»Was hast du denn da?«

»Kindersachen«, gibt Emil zurück.

»Na, warste mit der Holden unterwegs?«, knufft ihn Hans in die Seite. »Wirst mir ja noch ein richtiger Bürgerlicher.«

Emil hat keine Lust, sich aufziehen zu lassen. »Frida musste noch zum Arzt, da bin ich schon vorgefahren.«

»Hat sie sich mitten im Sommer einen Schnupfen geholt?«, lacht Hans.

»Frauenarzt«, rutscht es Emil raus, und im nächsten Moment hätte er sich auf die Zunge beißen mögen.

»Sie ist beim Frauenarzt? Das gibt’s ja gar nicht. Erzähl mal, wie geht es denn da zu?«

»Idiot, ich war gar nicht drin, hab sie nur hingebracht.«

»Und dazu fährst du durch die halbe Stadt? Es gibt doch genug Ärzte bei uns in der Wiener Straße.«

»Das hat sich meine Frau in den Kopf gesetzt. Es sollte unbedingt einer aus dem Westen sein. Ihre Tante war schon bei dem.«

»Aber da gibt’s doch nur Juden«, bemerkt sein Kamerad.

»Schon …«

»Wie heißt der denn?«, hakt Hans nach.

»Keine Ahnung.« Emil zuckt hilflos mit den Achseln.

»Du hast Frieda gerade zum Arzt gebracht und weißt nicht mehr seinen Namen?«

»Nürnberger heißt der.«

»Nürnberger? Und der Vorname?«

»Dr. Friedemann Nürnberger.«

»Na, ick fress ’nen Besen, wenn das kein Jude ist.«

Emil hustet verlegen.

»Emil, da musst du was gegen tun! Du kannst deine Frau nicht zum Juden rennen lassen. Das war vielleicht früher in Ordnung, aber heute macht das kein Mensch mehr, und schon gar keine Frau mit einem Mann bei der SA. Wir haben 1935!«

»Die Frieda …«

»Frieda versteh ich nicht, die hat doch früher auch bei der SA gearbeitet, und ihr Bruder ist bei uns. Da kann man sich doch nicht so gehen lassen.«

»Aber sie wollte …«

»Kein Aber, mein Guter. Eigentlich müsste ich das dem Sturmführer melden, verstehst du?«

»Ja.«

»Komm, wir finden eine Lösung. Sorg einfach dafür, dass Frieda da nicht mehr hingeht. Ich versteh dich sowieso nicht. Wie kannst du nur einverstanden sein, dass ein Jude seine Hand an sie legt? Bei jedem anderen Arzt ist das ja auch nicht schön, muss aber sein. Aber ein Jude, der seine Finger in das Heiligste deiner Frau steckt.«

Als Emil das hört, sieht er rot. Krampfhaft umklammert er die Armlehne des Sitzes und bohrt seine Fingernägel in das Leder. Sein Kamerad hat recht. Warum hat er es nicht selbst von Anfang an so gesehen? Warum musste ihn erst ein anderer darauf bringen?

Emil atmet aus. »Hast ja recht«, brummt er leise. Um dann plötzlich mit der Hand auf die Sitzfläche zu schlagen. »Ich mache sofort Schluss mit dem Unfug, du hast mein Wort!«

Die umstehenden Fahrgäste schauen erschrocken von diesem Ausbruch zu ihm herüber. Aber ihm ist es gleich. Hans Jerke stößt ihn in die Seite.

»Aussteigen, wir sind da.«

Erleichtert nimmt Emil seine Einkäufe und steuert auf die Tür zu.

*

Als Franz Reinicke durch die langen Flure des Polizeipräsidiums geht, kommen ihm zwei Kollegen entgegen. Er kennt sie nur vom Sehen, wie er arbeiten sie für die Kriminalgruppe M. Statt Anzug tragen beide die schwarzen Parteiuniformen der SS. Die Tressen und Borten leuchten in hellem Silber auf dem dunklen Stoff. Ihre Schaftstiefel sind auf Hochglanz gewienert und klacken rhythmisch auf dem Steinboden. Rot leuchten die Armbinden mit dem Hakenkreuz Reinicke entgegen. Als die beiden sich bis auf drei Meter dem Kriminalkommissar genähert haben, reißen sie ihre Arme nach oben und brüllen ihm ein »Heil Hitler!« entgegen. Mechanisch ruft Reinicke »Heil!« zurück und lässt seinen rechten Arm einmal durch die Luft schwingen, was wenig zackig aussieht.

Die neuen Sitten kommen ihm immer noch fremd und seltsam vor. Statt »Guten Morgen« und »Guten Tag« nun dieses Heil-Gerufe. Den Begriff »Heil« hat er früher nur in der Kirche gehört, und auch da hat ihn niemand mit lautem »Heil« begrüßt.

Er verlässt das Polizeipräsidium Richtung Alexanderplatz. Groß und wuchtig steht das alte Gebäude neben den neuen grauen Kästen, die seit einigen Jahren die freie Fläche des Platzes einrahmen. Das Präsidium strahlt noch den alten Glanz des Kaiserreichs aus, erbaut aus roten Backsteinen mit Türmchen und Bogenfenstern. Stellenweise herrscht noch der alte Geist in diesem Gebäude – der des unpolitischen, unbestechlichen preußischen Beamten –, während schleichend die Nazis nach und nach ihre Leute dort installieren. Seit der Machtübernahme besetzen sie die Schlüsselpositionen in der Verwaltung mit den Ihren – mittlerweile ist das Parteibuch wichtiger geworden als die passende Qualifikation. Auch der neue Polizeipräsident, ein Magnus von Lewetzow, der seit 1933 dieses Amt innehat, passt genau in dieses Schema. Ein alter Nazi, der neben seiner Laufbahn als Marineoffizier und Trommler für den abgedankten Kaiser Wilhelm und später für Hitler über keinerlei Erfahrung im Polizeidienst verfügt. Nun hat er die Berliner Polizei dem neuen Geist gefügig gemacht und die Gestapo aufgebaut. Franz Reinicke hasst ihn dafür, aber noch mehr für die wilden Lager, in denen die SA ihre politischen Gegner foltert. Er ist diesen Mordanstalten begegnet, er weiß, was sich dort abspielt. Er hat genug in Erfahrung gebracht, was er in diesen Zeiten aber niemals vor ein ordentliches Gericht bringen kann.

Reinicke rückt seinen Hut zurecht und steuert zielstrebig den Bahnhof an. Er will nach Kreuzberg und sich um ein anderes Thema kümmern, das mit dem Verkehrsunfall auf seinem Schreibtisch reichlich wenig zu tun hat.

*

»Bitte sehr, gnädige Frau«, mit diesen Worten hilft Dr. Nürnberger seiner Patientin vom Behandlungsstuhl herab. »Dann sehen wir uns in vier Wochen wieder.« Frieda begibt sich hinter den stoffbespannten Paravent des Behandlungszimmers, um sich wieder anzukleiden.

»Und wie sicher ist es jetzt, dass ich schwanger bin?«, möchte sie wissen. »Ich fühle doch, dass sich etwas bei mir verändert hat. Mein ganzer Körper funktioniert anders, ich habe keine Regel mehr, ich muss mich ständig übergeben. Auch macht es mir Spaß, Kindersachen anzuschauen, darum hätte ich früher einen riesigen Bogen gemacht.« Sie kommt hinter dem Paravent wieder hervor. Dr. Nürnberger antwortet nicht, sondern begleitet sie lediglich über den Flur in sein Sprechzimmer. Während sie sich auf den Besucherstuhl setzt, nimmt er auf der Kante seines riesigen Schreibtisches Platz, wobei er ein paar Patientenakten beiseiteschieben muss. Er wendet sich ihr zu. Neben ihm steht eine kleine bronzene Plastik, auf die er seine Hand legt. Während er ihr den Sachverhalt erklärt, fährt er immer wieder über die Kanten der Figur, die einen bärtigen Mann mit Stab darstellt, um den sich eine Schlange windet. Fasziniert folgt Frieda seinen Fingern mit den Augen.

»Nun, absolute Sicherheit haben wir erst, wenn sich der Bauch wölbt und ich den Herzschlag im Hörrohr vernehmen kann. Das wird etwa ab der achtzehnten Woche so sein. Bis dahin müssen wir uns auf die vorhandenen Anzeichen stützen. Ihre Morgenübelkeit und die gespannten Brüste deuten ja schon eindeutig auf eine Schwangerschaft hin. Wir müssen uns leider noch einen Monat in Geduld üben, aber bis zur nächsten Untersuchung würde ich Sie dennoch vorerst einmal als schwanger einstufen. Meinen herzlichen Glückwunsch!«

»Was muss ich ab jetzt beachten?«

»Meine Liebe, genießen Sie die Zeit und schonen Sie sich. Meiden Sie körperliche Belastungen und geistige Anspannungszustände. Das ist jetzt das Beste, das Sie für sich und Ihren Nachwuchs tun können.«

»Raten Sie das allen Frauen?«

»Natürlich, trösten Sie sich, Sie sind nicht allein. Eine gewisse Unsicherheit gehört am Anfang dazu. Jede Frau möchte so bald wie möglich erfahren, ob sie sich in anderen Umständen befindet. Es dauert allerdings ein wenig, bis auch ich als erfahrener Mediziner das sicher bestätigen kann. Neueste Forschungen lassen allerdings hoffen.«

»Inwiefern?«

»Es gibt die Möglichkeit, den Urin von schwangeren Frauen in weibliche südafrikanische Krallenfrösche zu injizieren. Wenn die betreffende Frau schwanger ist, laichen die Tiere innerhalb von ein bis zwei Tagen ab. Allerdings ist dieses Verfahren noch in der Erprobung, ich habe lediglich in Fachzeitschriften darüber gelesen.«

»Haben ich das gerade richtig verstanden? Sie spritzen mein Pipi in eine Kröte, und die sagt dann, ob ich schwanger bin?«

»Es mag sich seltsam anhören, aber es handelt sich um exotische Tiere, die anscheinend besonders empfindlich reagieren. Und ja, tatsächlich wird der Urin in das Tier appliziert. Dieses leidet dadurch jedoch kaum und kann mehrfach für diese Art der Vorhersage benutzt werden.«

»Ich glaub es nicht, was wir von den Kannibalen noch alles lernen können!«

»Nein, nein, Frau Bachmann, da irren Sie sich. Die Frösche kommen zwar aus Afrika, doch die medizinische Forschung auf diesem Gebiet wird derzeit von einem Argentinier durchgeführt. Das Verfahren ist noch nicht erprobt, doch vielleicht können wir es bei Ihrem zweiten Kind ausprobieren?« Er zwinkert Frieda Bachmann zu. »Wer weiß, was bis dahin alles möglich ist.«

Sie seufzt. »Jetzt muss vor allem beim ersten alles glattgehen.«

Beide stehen auf, und der Arzt verabschiedet sich per Handschlag von ihr. Als sie durch die Zimmertür tritt, kommt ihr Else entgegen, die im Flur gewartet hat.

»Alles gut?«, fragt sie.

»Aber sicher«, beteuert der Arzt und wendet sich ihr zu. »Bringen Sie Ihre Freundin jetzt nach Hause, und in einem Monat kommen Sie wieder bei mir vorbei.« Er nickt den beiden Damen huldvoll zu und entschuldigt sich.

*

Franz Reinicke steht vor der Eckkneipe Zum Nassen Pudel. Er ist in der Nähe des Gleisdreiecks unterwegs, einer Gegend um den Anhalter Güterbahnhof. Die Bebauung hier stammt aus der Jahrhundertwende. Das Gebiet ist alles andere als ein gutes Viertel, viele Arbeiter wohnen hier, und entsprechend wurden die Mietskasernen aus dem Boden gestampft. Kreuzberg halt, denkt Reinicke. Fast in Sichtweite des Regierungsviertels und doch so anders.

An der Ecke eines Gründerzeithauses befindet sich die Eingangstür, zu der ein paar Stufen nach oben führen. Oberhalb ist ein Schild mit einem tropfend nassen Hund aufgehängt, unter dem der Kneipenname in roten Buchstaben aufgemalt wurde. Franz Reinicke tritt durch die Tür und schaut sich um. Der Tag ist noch jung, zu früh für einen Kneipenbesuch. So ist auch nur ein einziger Gast anwesend, der sich, ein Glas Bier in der Hand, an die äußerste Ecke des Tresens drückt. Der Raum liegt im Halbschatten, es riecht nach abgestandenem Bier, Tabakqualm und schalen Bockwürsten. Im Schankraum streut eine alte, untersetzte Frau in einem blauen Kittel Sägespäne auf den Boden. Hinter der Theke steht ein kräftiger Mann mit vollem braunem Schnauzbart und poliert Gläser, die er anschließend in einem Regal aufreiht. Seine Schürze ist nicht mehr ganz sauber, ebenso wie das Geschirrtuch, dessen eines Ende er sich auf die Schulter gepackt hat.

»Grüß dich, Eugen«, nickt der Kommissar ihm zu. Er angelt nach einem Hocker und lässt sich am Tresen nieder. Seinen Hut legt er auf das dunkle Holz der Theke und streicht sich die schütter werdenden Haare mit den Händen glatt.

Hinten an der Wand hängt eine Hakenkreuzfahne, ansonsten wirkt der Laden wie jede andere normale Kneipe auch.

»Ah, die Polente«, begrüßt der Wirt den Ankömmling und zieht eine Augenbraue hoch. »Was darf’s sein? Sie haben sich ja ewig nicht mehr hier blicken lassen.«

»Haben Sie einen Kaffee für mich?«, fragt Reinicke.

»Müsste noch was da sein.« Mit diesen Worten schlurft er in den hinteren Bereich der Kneipe. »Milch, Zucker?«, ruft er nach vorn.

»Milch und Zucker bitte«, gibt Reinicke zurück.

Der Kaffee kommt beige schwappend in einer rot geblümten Tasse und wird vor dem Kommissar abgestellt.

»Macht zehn Pfennige.«

Reinicke kramt in seiner Tasche und legt den verlangten Groschen auf die Theke. »Haben Sie was Neues gehört?«, kommt der Kriminaler direkt zum Thema. »War schwierig für mich in der letzten Zeit zu kommen, das Thema ist zu heiß.«

Der Wirt sieht sich verstohlen um, obwohl er weiß, dass er praktisch allein mit dem Kommissar ist. Der einsame Biertrinker ist bereits zu benommen und zu weit weg, um dem Gespräch folgen zu können. Der Wirt deutet mit dem Kopf auf die Putzfrau und brummt »Gleich«, um mit lauter Stimme fortzufahren: »Erna, kannst du mal hinten in der Küche aufwischen? Da ist noch kompletter Saustall! Hier kannste später weitermachen, Gäste kommen ja noch nicht viele.«

Wortlos verzieht sich die Alte mit ihren Putzsachen.

»Es wird ruhiger«, beginnt der Wirt zu erzählen. »Die fangen nicht mehr so viele Leute weg. Meinen Bruder haben sie ja Anfang 34 direkt an seiner Arbeitsstelle abgeholt. Is auch klar, als Gewerkschafter is der denen ein Dorn im Auge. Er hat allerdings nur ein paar Wochen in Schutzhaft verbracht, dann haben sie ihn wieder entlassen. Vorher hat er noch eine Stillschweigeverpflichtung unterschreiben müssen. Danach ist er direkt wieder auf Arbeit. Dort haben die auch nicht weiter nachgefragt, ein paar blaue Flecke hat er noch im Gesicht gehabt und etwas ramponiert ausgesehen. Natürlich hat jeder gewusst, was mit ihm passiert ist und dass die SA dahintersteckt. Das ist ja auch der Zweck der Übung, die übrigen Leute so einzuschüchtern, dass sie nicht wagen aufzumucken.«

»Ja, das haben Sie mir schon berichtet«, sagt Reinicke und nickt dazu. »Was meint man in der SA dazu, dass Sie einen Bruder bei den Linken haben?«

»Das ist kein Problem, ganz im Gegenteil. Für die hat der Klaus seine Abreibung bekommen. Wenn er jetzt einsieht, dass er auf der falschen Seite gestanden hat, nehmen sie ihn mit Kusshand auf.«

»Als ehemaligen Gewerkschafter?« Reinicke verzieht ungläubig das Gesicht.

»Er hat auf der Straße gegen die SA gekämpft. Komischerweise erkennen die das an. Somit ist er quasi schon auf dem halben Weg, einer der ihren zu werden.«

»Und, hat Klaus Lust dazu?«

»Nie im Leben. Der hat dermaßen die Schnauze voll von dem Verein, dass ihn keine zehn Pferde in die Nähe eines Sturmlokals bringen werden.«

»Und für Sie ist das auch kein Problem?«, hakt Reinicke nach.

»Irgendwie ist mir die Lust am SA-Spielen vergangen. Früher war’s ja noch in Ordnung, sich mit den Kommunisten zu kloppen. Es hat auch Klaus nicht gestört, dass wir unterschiedliche politische Ansichten hatten. Das war eher noch gut für die Diskussion. Aber seit der Machtergreifung hat die SA nichts mehr zu tun. Für mich fühlte es sich damals richtig an, auf die Straße zu gehen und zu kämpfen. Aber jetzt, wo wir gewonnen haben … Die ersten Abreibungen waren ja auch noch in Ordnung, mal den Kommunisten richtig eins mitgeben. Aber heutzutage kann jeder so mir nichts, dir nichts eingesackt werden. Das hat mit den Zielen der Bewegung für mich nichts gemein.«

Er ist leicht erregt, geht zum Zapfhahn, ergreift ein kleines Glas und lässt sich langsam ein Bier einlaufen. Bedächtig nimmt er einen Schluck und wischt sich den Schaum von der Oberlippe.

»Der Schock kam vor einem Jahr, als die SS in der SA-Führung aufgeräumt hat. Zu Dutzenden haben sie die erste Führungsriege erschießen lassen. Seitdem taugt der Verein nichts mehr. Und selbst wenn unser Stabschef Röhm schwul gewesen sein soll, was ich bis heute nicht glauben kann, vorher hat’s doch auch keinen gestört.«

»Tja«, seufzt Reinicke »Das ist in den neuen Zeiten nun mal so. Die rote Linie, die nicht überschritten werden darf, hat sich verschoben und ist nicht immer eindeutig zu erkennen.«

»Dabei hatte Klaus noch Glück«, meint der Wirt. »Der hat nur Prügel bezogen, nicht wie 33, als die Leute mit gebrochenen Knochen und ausgeschlagenen Zähnen wiederkamen, wenn überhaupt. Seit dem Röhm-Putsch vor einem Jahr macht die SA etwas ruhiger, und die SS hat ihr den Rang abgelaufen. Allerdings geht es wieder mit den Festnahmen los, die haben das Columbia-Haus in Tempelhof aktiviert und holen wieder Leute ab.«

»Irgendwas Konkretes?«, mag Reinicke wissen.

»Ich erzähl Ihnen das alles sowieso nur, weil sie mir damals geholfen haben und dafür gesorgt haben, dass ich aus dem Untersuchungsgefängnis freigekommen bin. Sonst würde ich niemals mit einem von der Polizei über so was reden.«

Reinicke denkt an den Abend vor zwei Jahren zurück. Die Polizei hat einige SA-Rabauken eingesammelt und zum Präsidium am Alexanderplatz gebracht. Noch vor der erkennungsdienstlichen Behandlung hat er sich mit seinem Kollegen einige passende Kandidaten ausgeguckt, von denen sie dachten, dass sie vielleicht zu einer Zusammenarbeit mit der Polizei bereit seien. Es sind diejenigen gewesen, die sich in der Sammelzelle nicht mit ihren Kameraden verbündet haben. Die nicht mit stolzgeschwellter Brust die Aufseher provoziert haben. Es sind die Einzelnen gewesen, die mit gesenktem Kopf in der Zellenecke gesessen haben und denen man angesehen hat, dass ihnen die ganze Veranstaltung Unwohlsein bereitet. Diejenigen, die trotz der Einflussnahme der SA noch in ihrer alten Werteordnung steckten. Unter dem Vorwand des Schichtwechsels wurde dann der Rest der Truppe ohne erkennungsdienstliche Behandlung entlassen. Später haben dann Beamte der politischen Polizei übernommen und sich an die entsprechenden Kandidaten herangemacht. So wurde auch der Wirt des Nassen Pudels angesprochen und langsam als Informant rekrutiert. Reinicke hat dann inoffiziell den Kontakt übernommen, als er gegen den Sturm 27 am Görlitzer Bahnhof ermittelt hat.

»Schon gut«, beschwichtigt der Kriminalkommissar. »Ich halte die Klappe. Außerdem darf ich ohnehin nichts Offizielles unternehmen. Ich hab damals versucht, ein paar Tötungsdelikte der SA zu dokumentieren, aber daraus ist nichts geworden. Bei der SS ist es noch schwieriger, da komme ich an keinerlei Informationen ran. Außerdem sitzen die SS-Männer direkt im Polizeipräsidium und fangen an, unsere Aufgaben zu übernehmen. Wenn ich je was rumerzählen würde, müsste ich selbst damit rechnen, dass die mich abholen oder sogar verschwinden lassen.«

Der Wirt atmet schwer aus.

»Was im Columbia-Haus vor sich geht, weiß kein Mensch genau. Aber wie sie die Menschen, die sie dorthin verschleppt haben, misshandeln, ist in der Bevölkerung kein Geheimnis. Die Schreie sind weithin zu hören, es haben sich sogar schon Anwohner beschwert. Aber leider ist da nichts zu machen …«

»Ich weiß«, bemerkt Reinicke. »In der Wiener Straße beim Sturm 27 war’s dasselbe. Ich hatte die Ermittlungen laufen, aber konnte nichts weiter ausrichten. Als ich meine Ergebnisse dokumentieren wollte, ist der Stopp von oben gekommen. Von ganz oben«, fügt er bedeutungsvoll hinzu.

Beide schauen sinnierend eine Weile vor sich hin.

»Was machen wir jetzt?«, nimmt der Wirt den Faden wieder auf.

»Nichts, wie immer«, verkündet Reinicke. »Ich komme demnächst mal wieder vorbei. Wenn Sie was Handfestes haben, höre ich es mir gern an.«

»Ich darf nirgendwo schriftlich auftauchen«, bekräftigt der Wirt nochmals nachdrücklich. »Das haben Sie mir in die Hand versprochen. Mein Name – nirgendwo!«

»Natürlich«, versichert der Kommissar, »ich erwähne Sie mit keinem Wort.«

»Ich hab keine Lust, dass die SS mich hier abholt!«

»Denken Sie etwa ich?«, antwortet Reinicke. »Sie können sicher sein, dass alles, was mir berichtet wird, nie in irgendeiner Akte verzeichnet wird.«

*

Der offizielle Teil des Abends wurde gerade vom Sturmführer Friedrich Carl von Wedow beendet. Nun sitzt der SA-Sturm 27 noch im Lokal in der Wiener Straße zusammen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ragt die Fassade des Görlitzer Bahnhofs auf, eines der Berliner Kopfbahnhöfe, aus dem die Züge mit Hauptrichtung Südost abgehen. Auf ihrer Seite liegen gründerzeitliche Wohnhäuser, fünf Stockwerke hoch, am Ostrand des Stadtteils Kreuzberg. Nach dem Weltkrieg war das Viertel, Postbezirk SO 36, vornehmlich von Arbeitern und damit Mitgliedern der KPD und SPD bewohnt. Dennoch hat das die NSDAP nicht davon abgehalten, sich genau dort im Jahr 1925, damals noch in Kocks Kneipe, nach ihrer Verbotszeit wiederzugründen. Aus taktischen Gründen zog man in den Wiener Garten, Hausnummer 10, um, da der Eingang im Hochparterre liegt und sich davor noch ein Gartengrundstück befindet. Das hat bei Belagerungen durch den Rotfrontkämpferbund der KPD geholfen, ihr Lokal leichter zu verteidigen. Vor ein paar Jahren war es noch bitter nötig, sich in den heftigen Straßenkämpfen mit den Roten häufiger mal zurückziehen zu können.

Heute, nachdem die NSDAP die absolute Macht im Reich errungen hat, ist dies ohne Bedeutung. Die SA-Einheit trifft sich zwar nach wie vor im Sturmlokal, doch die Zeit der Straßenschlachten ist vorbei. Die Schlägertruppe der SA, gerade nach dem Röhm-Putsch, ist zur Statistenrolle verkommen.

Emil Bachmann sitzt mit Hans Jerke und Konrad Geiger vor seinem Bier. Die Luft ist zum Schneiden dick, die Aschenbecher quellen vor Kippen über. Man raucht »Sturm« oder »Trommler«, die Eigenmarken der SA, zu deren Konsum die Männer angehalten werden, auch wenn das Verbot, andere Zigaretten zu kaufen, nicht mehr so streng wie früher gehandhabt wird. Der Tabak ist kratziger als die der feineren Marken Juno oder Manoli.

Im mit dunklem Holz verkleideten Raum herrscht im Halbdunkel. Mehrere Tische mit Stühlen davor befinden sich zur Linken, rechts hinter dem Tresen zapft ein Schankmädchen Bier. Die Wände sind mit NS-Devotionalien geschmückt, über der Theke ist eine künstliche Eichenranke mit hineingesteckten kleinen Hakenkreuzfähnchen aufgehängt.

Hans nimmt das Kartenspiel, das neben ihm auf dem Tisch liegt, und beginnt zu mischen. Die beiden Mitspieler ziehen Pfennigmünzen aus ihren Geldbörsen und legen sie neben sich bereit. Nachdem er ausgeteilt hat, beginnt Konrad zu reizen. Es folgt ein schlappes Spiel, das er gewinnt, und ein paar Münzen wandern über den Tisch. Auch die nächsten beiden Runden verlaufen recht ruhig, die Männer konzentrieren sich auf das Spiel.

In der vierten Runde reizt Konrad Geiger, bis Emil »Weg!« sagt.

Plötzlich, mitten im Spiel, fängt Hans wieder mit dem Thema vom Vormittag an.

»Und, haste dich nun nach einem anderen Arzt umgehört?«

Emil schaut ihn verdutzt an und ordnet seine Karten auf der Hand neu. »Was soll denn das jetzt? Lass gut sein.«

Hans winkt diese Runde ab: »Weg!«

Als die ersten Stiche auf die Tischplatte fliegen, hakt er nach.

»Ich hab noch mal drüber nachgedacht, Emil«, hebt er an, während er eine Pik-Dame ausspielt. »Dass die Frieda bei dem ist, geht einfach nicht. Wir haben hier im Sturm einen Ruf, den wir uns über Jahre hinweg aufgebaut haben. So was gibt Gerüchte. Noch ist es nicht rum, aber wenn es erst mal raus ist, fängst du das nicht mehr ein.«

Konrad zieht bei den Worten nur eine Augenbraue hoch und streicht den Stich ein. »Was ist mit dem Arzt?«, will er wissen.

»Ist halt ein Pfuscher«, wiegt Hans ab.

»Na und?« Emil wird sauer.

»Nichts ›Na und‹«, erwidert Hans. »Versprich mir, dass das heute zum letzten Mal passiert ist.«

»Gut«, knurrt Emil zurück. »Ich sag es Frieda heute noch.«

Konrad, der die ganze Zeit nur zugehört hat, nickt und teilt die neue Runde aus.

Eigentlich liebt Emil Skat, aber heute ist ihm die Lust vergangen. Als das Spiel vorbei ist und Hans neu mischen will, winkt er ab. »Lass mal, reicht für heute.«

»Na ja«, grinst Hans zurück. »Hast ja auch drei Pfennige verloren. Als werdender Familienvater muss man aufs Geld achten.«

Emil stürzt den Rest seines Bierglases herunter und nimmt die Kappe vom Tisch. Nach kurzer Verabschiedung macht er sich auf den Heimweg.

Der Juniabend ist wunderbar lau, die Abenddämmerung weicht langsam der Schwärze der Nacht. Die einzelnen Straßenlaternen werfen ihren gelblichen Schein aufs Granitpflaster. Emil war im Lokal heiß von der Wärme, dem Bier und den Ermahnungen. Nun streicht die kühle Abendluft um seinen erhitzten Kopf. Er fühlt ein leichtes Pochen hinter der Stirn, Anzeichen der am nächsten Morgen zu erwartenden Kopfschmerzen. Der Kies des Wiener Gartens knirscht unter seinen groben Marschstiefeln.