Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Tereza Berger

- Sprache: Deutsch

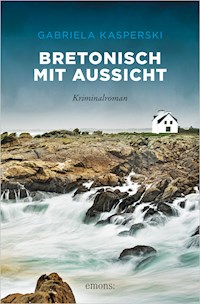

Ein stimmungsvoller Kriminalroman mit Tiefgang. Tereza Berger, Buchhändlerin mit Kampfgeist, will eine verschwundene Nonne rehabilitieren, die im Verdacht steht, ihre Mitschwestern und eine Pariser TV‑Crew mit einer Fischsuppe vergiftet zu haben. Dumm nur, dass Tereza als Köchin engagiert war und deshalb selbst zum Kreis der Verdächtigen gehört. Damit nicht genug, stößt sie am Strand von Camaret-sur- Mer auf einen Toten. Der ehemalige Marineadmiral war eine bretonische Berühmtheit. Hängen die beiden Fälle zusammen? Terezas Nachforschungen führen sie zu einer geheimnisvollen Grotte – und weit zurück in die Vergangenheit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gabriela Kasperski war als Moderatorin im Radio- und TV-Bereich und als Theaterschauspielerin tätig. Heute lebt sie als Autorin mit ihrer Familie in Zürich und ist Dozentin für Synchronisation, Figurenentwicklung und Kreatives Schreiben. Ihre Sommerferien verbringt sie seit vielen Jahren in der Bretagne.

www.gabrielakasperski.com

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2021 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: shutterstock.com/LOUIS-MICHEL DESERT

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer

Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-723-1

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

Hélas! Je sais un chant d’amour

Triste et gai, tour à tour.

Ach! Ich kenne ein Liebeslied,

traurig und froh, mal so, mal so.

Prolog

Camaret-sur-Mer, 23.Juni 1940

Bernard Sonnetts Hände stanken, obwohl er sie geschrubbt hatte. Im Laufen wischte er sie an der kurzen Hose ab, immer und immer wieder. Seine Mutter hatte ihn Scholle ausgräten lassen, ausgerechnet am wichtigsten Tag seines Lebens. Als er den alten Leuchtturm erreichte, war niemand da.

»Marie?« Er hatte sich die Seele aus dem Leib gerannt, und nun war sie weg. Mittlerweile kannte sie den Weg. Aus dem verwöhnten Pariser Mädchen, das Ende des Winters mit seiner Familie in Morgat angekommen war, war eine Waldelfe geworden.

Den ganzen Frühling über hatten Bernard und Marie in der Turmruine gespielt. Heimlich, für sich, nicht beachtet von den Soldaten, die zwischen der Landspitze von Gouin und dem verfallenen Turm einen Bunker fertiggestellt hatten. Der Bunker aus Beton.

Die Frauen im Dorf sahen mit düsterem Blick zu, wenn die Lastwagen Material auf die Klippe karrten und dafür einen Umweg fahren mussten. Bernard und Marie machten sich einen Spaß daraus, schneller zu sein als die Autos.

Bernard liebte diesen Platz auf den Klippen. Von hier aus hatten sie den Blick über die Welt. Links die Erbsenfelsen, die Tas de Pois, am gegenüberliegenden Ufer der berühmteste der bretonischen Leuchttürme, der Phare du Petit Minou. Und dazwischen das Meer, tintenblau, türkis oder dunkelgrau wie heute.

Bernard und Marie hatten sich eine Hütte gebaut, eine cabane, an eine windschiefe Kiefer gelehnt. Pinienäste bildeten das Dach, der Boden war mit Holzlatten belegt, darauf zwei auseinandergeschnittene Säcke. Heute würden sie die cabane einweihen.

Als er seiner Mutter eben erklärt hatte, dass er spät heimkehre, hatte sie nicht zugehört. Sie hatte in der Fischsuppe gerührt und sich Sorgen gemacht. In Brest sollte heute ein Kriegsschiff auslaufen. Wieso das so schlimm war, verstand Bernard nicht. Ständig liefen irgendwelche Schiffe aus, dafür kamen andere an. Brest war ein stolzer Hafen. Das wusste Bernard von seinem Vater. Im Salon, der eigentlich bloß eine Verlängerung der engen Küche war, hatte seine Mutter mit den anderen Frauen geklagt und leise geweint. Es war bizarr. Sonst weinten sie nie, dafür war keine Zeit.

Bernard dagegen fühlte sich voller Zuversicht. Eines Tages, schwor er sich, eines Tages werde ich eine Villa in Morgat haben. Mit einem hellen Salon, wo die Sonne den ganzen Tag scheint. Ich werde maMère Brioche anbieten und süßen Apfelsaft, und nie mehr im Leben, wirklich gar nie mehr, werden wir eine Fischsuppe mit Kartoffeln und Lauch essen.

Bernard fasste in seine Hosentasche. Warm und weich war da ein Stück Kuchen. Ein Kouign’amann, darin eingebacken die feine Goldkette. Dafür hatte er viele Wochen gespart. Beim Abholen in der Bäckerei hatte ihm die Lehrtochter zugezwinkert.

»Geburtstag«, hatte er gemurmelt und den Blick des deutschen Wehrmachtssoldaten hinter sich gemieden, der Mann war ihm unheimlich gewesen.

»Sie geben uns auf«, hatte maMère gesagt. »Bald kommen immer mehr Deutsche.«

Bernard keuchte, gleich würde er die cabane erreichen. Der Schmugglerpfad war verwachsen und kaum zu erkennen.

Plötzlich vernahm er die Kirchenglocken, obwohl der Wind in Böen blies. Bernard blieb stehen. Etwas war passiert. Letztes Mal hatten sie so geläutet, als der Krieg ausgebrochen war. Der Krieg. Er hatte den Vater verschlungen. Den Onkel. Den Nachbarn. Seinen Papie. Er hatte maMère Falten ins Gesicht geschnitzt und machte, dass sie sich kein Brot mehr leisten konnten.

Über den schmalen Grat der Felszunge kletterte Bernard zur Hütte. Unter ihm brandete das Meer an die Klippen, dennoch tänzelte er schnell und sicher. Am Ziel angekommen, klaubte er den Kuchen aus der Hosentasche. Ob ihr die Kette gefallen würde? Sie wollte ihm auch ein Geschenk geben. Ein ganz besonderes Geschenk, hatte sie angekündigt. Wenn er daran dachte, wurde ihm heiß.

»Marie?« Er blieb stehen. »Marie?«

Keine Antwort. Bestimmt spielte sie mit ihm. Sie wollte ihn nämlich zum Singen bringen.

»Sing mir das Chanson, Bernard, und ich komme immer zu dir«, hatte sie gesagt.

Das Lied war ihr Erkennungszeichen. Bernard fand es ein wenig kitschig. Er hatte mit dem Banjo seines Vaters, an dem es nur noch zwei Saiten gab, geübt. Ohne Begleitung klang seine Stimme dünn und unsicher.

Er räusperte sich und fing an. »Hélas! Je sais un chant d’amour …«

Plötzlich hielt er inne. »Marie?« Was machte sie da oben auf der Klippe?

Er lief los, hinunter zum Strand, auf der anderen Seite wieder hinauf, vorbei am Manoir des Schriftstellers Saint-Pol-Roux. Dessen Tochter kam manchmal ins Dorf zum Einkaufen, eine scheue Frau.

»Halte dich fern von ihr«, hatte maMère gesagt. »Diese Familie schaut in den Abgrund.«

Marie jedoch fand die Tochter geheimnisvoll, das Manoir zauberhaft, Saint-Pol-Roux hochinteressant.

Als Bernard das schlossartige Gebäude mit den fünf kleinen Türmen erreichte, hörte er eine wütende Stimme und duckte sich hinter die Steinmauer, die den schmalen Weg säumte. Nun kam eine zweite Stimme dazu.

»Nein, lassen Sie mich.« Es war Marie, ihr elegantes Pariser Französisch war unverkennbar.

Bernard wollte reagieren, aber Beine, Füße und Zehen waren wie eingefroren. Aus dem Augenwinkel sah er Marie auftauchen. Schnell wie der Wind lief sie den Weg entlang, in den Armen ein Bild mit Rahmen, viel zu groß für die zierliche Person. Durch eine Spalte sah sie Bernard direkt in die Augen und warf ihm das Bild über die Mauer zu.

In diesem Moment bemerkte er den Mann, der hinter Marie aufgetaucht war, den Helm tief in die Stirn geschoben, eine Machete in der erhobenen Hand. Bernards Schrei implodierte. Doch Marie wich aus. Ein Sprung, dann jagte sie durch die Büsche auf der anderen Seite davon.

Endlich splitterte die Eisschicht um Bernard. Er nahm das Bild, lehnte es dicht an die Mauer, trat hinter der großen Eiche auf den Weg und stürmte geradewegs auf den Mann zu. Es war der Wehrmachtssoldat aus der Bäckerei.

»Hast du eben ein Mädchen gesehen?«, fragte er.

»Sie ist zum Manoir gelaufen, das Manoir von Saint-Pol-Roux. Ein alter Schriftsteller, ein wenig wunderlich.«

Bernard sprach wie ein Wasserfall. Er tat alles, um den Mann abzulenken. Es gelang, er eilte davon.

Danach wartete Bernard viele Stunden. Aber Marie kam nicht mehr. Es war der 23. Juni 1940, sein Geburtstag. Er wurde vierzehn Jahre alt.

1

Camaret-sur-Mer, 18.Juni

»Casse-toi du bout du monde« prangte in zuckerrosa Schönschrift auf der Fensterscheibe des »DEJALU«, der einzigen deutsch-englischen Buchhandlung der Bretagne, die ich vor gut einem Jahr eröffnet hatte.

»Verpiss dich doch selbst«, murmelte ich und reckte einen Stinkefinger.

Unser Hund Merguez, eine verspielte Trottoirmischung, bellte wie verrückt, obwohl die Straße menschenleer war. Und doch musste kürzlich jemand hier gewesen sein, die Farbe war noch feucht. Die Schmierereien am Schaufenster waren so selten geworden, dass ich gehofft hatte, mein Widersacher hätte aufgegeben.

Ich hinterließ eine Nachricht bei Commissaire Gabriel Mahon von der Police nationale, beruhigte den Hund und öffnete das verrostete Gartentürchen. Es war Montagmorgen, meine Laune ließ ich mir nicht verderben.

Dem Winter in Zürich war ein harter Frühling in der Bretagne gefolgt. Stürmisches Wetter, kaum Touristinnen, verstaubte Bücher, Ebbe in der Kasse, aber seit einigen Tagen war der Sommer da, windig, warm und weit.

Ich deponierte die Tüte mit den Croissants, dem Chèvre frais und den bunten Kirschtomaten auf dem rostigen Messingtisch und ging an der Hausmauer entlang in den hinteren Garten, wo ich die Badesachen auf die Leine hängte. Wegen der hohen Wellen war das Schwimmen eine Herausforderung gewesen. Es war mir, als ob ich die Berührung des Wassers immer noch spürte, den Druck im Nacken, wenn die Welle sich über mir brach, die Leichtigkeit meines Sprungs, das Landen auf Sand, das Eintauchen in die eisige Helle. Es war Sport und Meditation gleichzeitig, der perfekte Ersatz fürs Surfen, das ich mir nicht zutraute, trotz der Überredungsversuche meiner Freundin, der Surflehrerin Ayala. »Nein, sorry, vielleicht nächstes Jahr. Zu viele Dellen, zu wenig beweglich.«

Mit den Fingern streifte ich über den Lavendel. Der Duft vermischte sich mit dem der Orangenblüten, gleich würde ich das »DEJALU« aufschließen.

Nachdem ich die Schaufensterschmiererei entfernt hatte, hängte ich ein Plakat über die Stelle.

»Les Bergamottes de Camaret & ARMELLE«.

Es war Reklame für das große Konzert an der Hafenmole, das am Samstag zu Mittsommer die Saison eröffnen würde. Auf dem Foto sah man die fünf singenden Nonnen, Les Bergamottes de Camaret, und dazu Armelle, den französischen Superstar. Ein echter Clou. Ihre Mischung aus bretonischer Folklore und modernem Chanson gefiel durch alle Generationen, ein großer Publikumsaufmarsch war dem Dorf gewiss, die wenigen Hotels waren genauso ausgebucht wie der Zeltplatz, die Gästezimmer und die Airbnbs.

In meiner frisch bemalten Küche vermischte sich der Farbgeruch mit dem Duft nach frischem Kaffee.

»Chante la vie, chante, comme si tu devais mourir demain!«

Den Ohrwurm hatte ich seit letztem Sommer nicht mehr gehört, heute passte er perfekt.

Ich füllte den Hundenapf mit Wasser aus der Gallone. Es war immer eine vorrätig, denn ab und zu gab es Probleme mit der Wasserversorgung. Meine »Villa Wunderblau« hing am selben Kreislauf wie das fertig renovierte Rathaus ein paar Querstraßen weiter. Ein Dorfgerücht besagte, dass die Fehlplanung mit der Abwesenheit des Bürgermeisters zusammenhing. Er war im Urlaub, in einer Auszeit, krank oder tot, je nachdem, mit wem man sprach.

Der Milchschäumer surrte. Ein Geschenk von Kai, meinem Sohn. Er war vor einer Woche angekommen, um der Küche den letzten Schliff zu verpassen.

Ich goss die Milch in die taubenblaue Tasse, den Kaffee mischte ich darunter, malte ein Herz in den Schaum.

»Coucou, Tereza.«

Sylvie Meerwein, im gleichen T-Shirt wie ich. »DEJALU« leuchtete in blauer Schrift quer über die Brust. »Alles fit im Schritt?«

Ich lachte. Sylvie war eine Perle, genau wie ich in Camaret-sur-Mer gestrandet. Jeden Morgen radelte sie von ihrem Wohnwagen auf dem Campingplatz zu mir.

Merguez fraß sie fast auf vor Begeisterung, dabei hatte er sie vorgestern zum letzten Mal gesehen. Sylvie wischte sich das Gesicht ab.

»Du stinkst, mein Lieber. – So ein Käffchen wäre wunderbar.«

»Steht in der Küche für dich bereit.«

Ich wunderte mich nicht, dass postwendend ein Schrei ertönte.

»Unglaublich. Ihr seid fertig?«

»Wir haben das ganze Wochenende geschuftet. Hast du die Durchreiche zum Laden gesehen? Nun sind wir auch ein Bistro.«

»Ausgesprochen toll.«

Sylvie klatschte mich ab, dass ihr Kaffee überschwappte. Den kleinen Finger schob sie in meinen und machte eine Bewegung vor, eine zurück. Und eine Drehung. Das bretonische Tänzchen geriet zu einem wilden Geschüttel, als meine Playlist auf Queen wechselte.

»Pardon, ist offen? Gibt’s hier wirklich deutsche Bücher? In Quimper haben sie uns das erzählt.«

Zufrieden, rundum zufrieden, um nicht zu sagen glücklich, überließ ich Sylvie die beiden Kundinnen, rückte einen der Blechbuchstaben über der atlantikblauen Eingangstür zurecht und eilte die Treppe hoch ins frisch renovierte Bad, wo das Wasser der Dusche wunderbar warm aus dem Duschkopf pritschelte. Die Sonnenkollektoren funktionierten, die Waben auf dem Dach sorgten sogar für Aufsehen und fanden Nachahmer. Denn Les Femmes de Camaret, Camarets Frauencombo, rührten die Werbetrommel für Nachhaltigkeit. Eine verkehrsfreie Mole hatten sie fast hingekriegt. Der Verkehr rollte nur noch in einer Richtung an der Häuserzeile vorbei, die Restaurants hatten ihre Tische und Stühle bis ans Ufer vorgerückt, und von der Place de Gaulle aus zog sich eine nagelneue Promenade bis zum Hafengebäude.

Als der Wind das Fenster zuknallte, drückte ich vor Schreck zu viel Zahnpasta raus. Den weißen Fleck beseitigte ich mit Klopapier, schmiss es in die Schüssel und betätigte die Spülung. Da hörte ich ein Geräusch. Es war eine Art Gurgeln, ganz tief aus dem innersten Innern der »Villa Wunderblau« heraus.

Ich starrte auf die WC-Schüssel und auf das, was sich im hohen Bogen auf den hellen Plattenboden ergoss.

»Merde alors.«

***

Einen noch viel schlimmeren Fluch stieß Isidore Breonnec aus. »Das ist eine verdammte Scheiße, Tereza, es muss die fosse septique sein. Sie ist voll.«

Isidore ist Bretone, ein alteingesessener Camarétois, mein Tüftler in der Not, mein Handwerker fürs Grobe, der immer dann mit seinem Moped angetuckert kommt, wenn ich ihn brauche. Ein veritabler Fels in meiner Brandung. Ohne ihn wäre die »Villa Wunderblau« nicht das, was sie ist. Der graue Bart, das hellblaue Hemd, das rote Halstuch und sein verwaschenes Käppi, das er nun zerknautschte, sind seine Arbeitsuniform.

»Sylvie, Kai, macht ihr Kaffee? Ich muss mit Tereza besprechen, was zu tun ist.«

Sylvie und Kai zogen ab, eifrig diskutierend, warum die »Villa Wunderblau« über ihren eigenen Abwassertank verfügte, der nun vollgelaufen war und die stinkende Überschwemmung im Bad verursacht hatte.

Isidore fluchte, weil er das Schuhband nicht aufbekam. Linkisch, aber süß. Die Frauen mochten ihn, nicht zur Begeisterung seiner gegenwärtigen Freundin.

Ivy und Isidore waren erst seit wenigen Wochen ein Paar. Dass er mich mit »Saludo« und einem Küsschen grüßte, war ihr nicht geheuer. Dabei musste sie keine Angst haben, ich war nicht so weit. Mein Ex saß mir in den Knochen, obwohl die Scheidung über zehn Jahre her war.

»Was machen wir jetzt?« Überfordert und verzweifelt starrte ich Isidore an.

Er murmelte etwas, zog Plastikhandschuhe an, holte Eimer, Wischmopp und jede Menge Lappen und half mir beim Aufputzen. Es war eine widerliche Sache.

»Besser geht’s nicht«, sagte er schließlich. »Du brauchst professionelle Hilfe.«

»Wird das teuer?«

»Zur Not erhöhst du den Kredit.«

Der doppelte Espresso, den Sylvie uns in der Küche bereitstellte, half mir kaum über meinen Schock hinweg. Und es wurde noch schlimmer, der Abpumpdienst war ausgebucht, wie sich herausstellte.

»Sie kommen morgen Nachmittag«, sagte Isidore, nachdem er eine halbe Stunde lang herumtelefoniert hatte. »Bis am Donnerstag ist alles wieder in Ordnung.«

Sylvie, Kai und ich standen auf der Straße und schauten zu, wie er den Werkzeugkoffer im Anhänger des Mopeds verstaute. »Jetzt muss ich los. Wir bauen die große Bühne auf. Gleich kommt das Fernsehen.«

Auf Sylvies Nachfrage erzählte er, dass ein TV-Team aus Paris angereist sei. »Eine Reportage soll es geben.«

»Alles wegen der Bergamotten und Armelle?«, fragte sie.

»Es geht auch um Bernard Sonnett. Er ist einer der ältesten Bürger der Halbinsel, eine bretonische Berühmtheit, weil er jahrelang den ›Gefährten der Bretagne‹ vorstand. Sogar ein Buch ist über ihn erschienen.«

Davon hatte ich noch nie gehört. »Was ist das für ein Verein?«

»Sie setzen sich für die Belange der Bretagne ein, wirtschaftlich, politisch und kulturell. Bernard wird zum Granit-Ritter gekürt. Eine große Ehre.«

»Das klingt nach Asterix und Obelix.« Kai grinste.

»Auf die sind wir auch stolz. Aber noch mehr auf Bernard. Er feiert bald den Fünfundneunzigsten. Ehemaliger Admiral, er hat noch den Zweiten Weltkrieg erlebt. Sein Sohn ist Musikproduzent. Er hat Armelle eingeladen.« Isidore reckte beide Arme. »Wir werden berühmt. Und dann rollen die Euros, auch im ›DEJALU‹. Saludo, mes chers, bis morgen.«

Er winkte uns zu, schwang sich auf das Moped und verschwand in Richtung Dorf.

»Eine Fernsehreportage?«, sagte ich zu Sylvie. »Ob da vielleicht noch ein wenig Sendezeit für unsere Buchhandlung drin ist? Das wäre schlagkräftige Gratiswerbung. Ich muss zusehen, dass ich das Team kennenlerne.«

Ich überlegte, trotz der vollen Kloake geöffnet zu bleiben, aber Sylvie redete es mir aus.

»Gestank und Bücher, das geht nicht zusammen.« Damit brauste sie auf ihrem Rad davon, während Kai sich in den VW-Bus setzte. Er hatte spontan bei Ayala einen Surfkurs gebucht.

Hauten die alle ab? »Du wolltest mir doch helfen?« Wenn ich meinen Sohn schon mal hier hatte … »Wir könnten später am Hafen Galettes essen.«

Er lachte mich durch das heruntergekurbelte Autofenster an. »Ich übernachte bei Ayala.«

»Ist das Haus fertig? Vielleicht hat sie kein Klo.«

»Mama, echt.« Kai fand meinen Scherz nicht lustig.

Ayala Ngkachana war vor Kurzem in ihr Holzhaus eingezogen, nachdem die Surfbude letztes Jahr abgebrannt war. Sie hatte die arbeitslosen Monate genutzt und das Haus eigenhändig gebaut. Mit Aussicht auf den Ozean. Stürmisch romantisch.

»Brauchst du einen Schlafsack?«

»Sie hat ein Gästebett.«

Was Ali dazu sagen würde, Kais Freund in Berlin? Oder war er nicht mehr sein Freund? Kai war weg, bevor ich die Frage ausgesprochen hatte.

»Bye, Mam«, rief er im Davonfahren.

Als ich den Laden betrat, zuckte ich zusammen. Der Gestank hatte sich überall ausgebreitet, das hielt niemand aus. Bis auf Merguez. Der wedelte erfreut mit dem Schwanz.

Ich hängte ein Schild ins Fenster, »Closed« stand darauf. Ayalas Tochter Mathilde hatte es gemalt. Die Kleine war zehn, sie wohnte seit Dezember bei Ayala, nachdem sie die Kleinkindjahre bei ihrer Oma in einem Township in Südafrika verbracht hatte. Zwischen Mathilde und mir war es Liebe auf den ersten Blick gewesen. Wegen ihr hatte ich eine Kinderecke mit englischsprachigen Büchern und dunkelhäutigen Heldinnen eingerichtet.

Draußen klingelte es. Sœur Nominoë, Dirigentin der Bergamottes und Oberin des Leuchtturmklosters, stieg von ihrem Elektrobike. Ihr Gesichtsausdruck wirkte heiter, die Haube auf den luftigen grauen Haaren saß trotz des stürmischen Windes tadellos. Nach der Begrüßung kam sie auf ihr Anliegen zu sprechen.

»Das Fernsehteam macht heute Aufnahmen im Kloster und will zum Abendessen bleiben. Ich habe Krankenbesuche eingeplant und keine Zeit zum Vorbereiten. Können Sie einspringen, Tereza?«

»Als Sängerin?«

»Als Köchin.«

»Als Köchin? Nie im Leben.«

2

Über den Küstenwanderweg stieg ich hinauf in Richtung Klosterleuchtturm, Merguez lief voraus. Es windete heftig vom Meer her, so sehr, dass ich mich immer wieder festhalten musste.

»Am späten Nachmittag bin ich da«, hatte ich Nominoë versprochen. Es war eine echte Notlage, wenn sie auf mich zurückgriff. Meine Kochkünste beschränkten sich auf das Auspacken des Chèvre frais und das Waschen der Kirschtomaten. Sehr begabt war ich auch im Aufschneiden eines Baguettes.

Plötzlich stolperte ich. Vergeblich stützte ich mich am Holzgeländer der kleinen Plattform ab, ich verlor das Gleichgewicht, bis der Hund mich nach hinten zog.

»Danke, Merguez.«

Mit klopfendem Herzen begutachtete ich das Geländer. Das hellgraue Holz war zersplittert, die beiden Teile baumelten herunter, ich war schlicht zu schwer für diese Konstruktion.

Mein Handy klingelte.

»Wo bleiben Sie, Tereza?«, fragte Sœur Marie Claude, eine von Sœur Nominoës Mitschwestern. »Ich soll Ihnen von Nominoë ausrichten, dass sie zur Sicherheit eine Fischsuppe bestellt hat, eine Godaille bretonne. Sie müssen also nicht so viel kochen.«

»Nicht so viel« hieß in Frankreich immer noch genug. Unter einem Dreigangmenü kam man auch bei einem improvisierten Klosterpicknick nicht davon.

»Ich bin gleich da, es ist mir etwas dazwischengekommen. Eine Kleinigkeit.«

Von wegen. Meine Beine hörten nicht mehr auf zu zittern. Tief durchatmen, Tereza.

Karibikgrün schimmerte das Wasser durch die Kiefern, die Wellen waren klein und nervös, von glitzernden Spritzern gekrönt. Eine Reihe von Minikatamaranen fuhr vorbei, einer hinter dem anderen, die violett-weißen Segel gebläht. Am Horizont kam ein Tanker in Sicht, er sah aus wie ein Kriegsschiff, düster, mit bulliger Seitenfront. Die Stimmen, die ich vernahm, erklangen aber nicht von da, sondern von einem mit Touristen gefüllten Motorboot, das von Camaret her die Küste entlangtuckerte und offenbar den kleinen Klosterstrand unter mir ansteuerte. »Les Méduses« war neonpink auf schwarz an die Seitenwand gepinselt.

»Attention!«

Erst jetzt wurde mir klar, dass ich für die Bötchenfahrer so gut zu sehen war wie sie für mich. Sie zeigten zum Strand und zu den zerklüfteten Felsen unter mir.

»Au secours! Hilfe! So helfen Sie doch!«

Es gab nichts mehr zu überlegen. »Komm, Merguez.«

Der Pfad war so steil, dass ich manche Stellen nur auf allen vieren schaffte. Ein Sprung und ich prallte auf den weichen Sand, wo ich umknickte.

»Au! Merguez, warte.«

Aber der Hund war weg. Hier unten rauschte der Wind so stark, dass er mir den Atem nahm. Die Flut hatte eingesetzt, die heranrollenden Wellen schoben Steine vor sich her, in wenigen Stunden wäre vom Sandstrand kaum mehr etwas zu sehen. Ich hörte ein Bellen und folgte ihm. Merguez war dabei, die Möwen zu verscheuchen, bis er den Schwanz einzog und steif vor einem Kleiderhaufen stehen blieb, der sich beim Näherkommen als Nachthemd entpuppte, hellblau, mit weißen Rändern.

Erst auf den zweiten Blick bemerkte ich, dass darunter zwei dünne Beine mit Wanderschuhen herausragten. Es war ein Mann. Er lag mit dem Gesicht nach unten, die eine Hand zur Faust geballt, daneben ein winziger, versteinerter Fischkopf und eine dünne Goldkette mit einem Kruzifix in der Form eines Triskels, des keltischen Symbols, das in der Bretagne so häufig zu sehen ist und für Erde, Luft und Wasser steht.

Merde, dachte ich. Was wird Gabriel Mahon dazu sagen?

***

»Zum Kloster?« Prüfend sah mich Commissaire Gabriel Mahon an, die Füße fest in den Sand gestemmt. Graue Strähnen fielen ihm in die Augen, und der Ledermantel flatterte im Wind.

Mahon war ein Schotte im Dienste der Police nationale, im Winter in Brest, im Sommer auf der Halbinsel Crozon stationiert. Ich liebte das Brummen seines Motorrads, einer Royal Enfield Bullet. Ansonsten war unsere Beziehung durchwachsen.

Das Touristenboot war weggefahren, soeben war der Tote abtransportiert worden. Zwei Rettungskräfte hatten den Mann auf die Bahre gelegt, waren damit durchs Wasser gewatet und hatten ihn ins Sanitätsschiff verladen.

»Wenn Sie zum Kloster wollten, was machen Sie dann am Strand?«

»Den Kopf lüften. Und den da ausführen.« Ich deutete auf Merguez.

Wie immer streichelte Gabriel Mahon Merguez’ weißen Fellwirbel am Nacken.

»Und dabei sind Sie über eine Leiche gestolpert? Schlechte Gewohnheit, Madame Berger.«

Unser Blickwechsel wurde von der Dienstärztin unterbrochen.

»Können Sie mal herkommen, Monsieur le Commissaire?«

Mein Französisch war ausreichend, um den Austausch zwischen den beiden zu verstehen. Ein schrecklicher Unfall, wie es aussah. Der Küstenwanderweg war steil, zu steil für mich, noch schlimmer für einen alten Mann. Hatte ich nicht eben darüber nachgedacht? Die Natur hier war traumhaft, und manchmal verkehrte sie sich in einen Alptraum.

Ich ertappte mich dabei, dass ich über den kleinen Kiesel in Fischkopfform strich, den ich eingesteckt hatte – schönem Strandgut konnte ich nicht widerstehen. Plötzlich hielt ich inne. Wäre das ein Beweis gewesen, verwischte ich hier Spuren? Es war zu spät, den Kiesel zurückzulegen.

Mahon trat erneut zu mir, nachdem er die Ärztin verabschiedet hatte, und wies mich an, den Ablauf zu beschreiben.

Als ich fertig war, schaute er von meinen abgelatschten Stoffturnschuhen zu den Felsen. »Lebensgefährlich, damit zu klettern.«

Darauf ging ich nicht ein. »Was denken Sie, warum kam der Mann hierher? Zum Spazierengehen? Er war alt.«

»Diese Überlegungen überlassen Sie mir.« Noch charmanter als sonst. Das konnte heiter werden.

»Ah, bonjour.« Der Commissaire ging auf einen Mann zu, der den Weg herunterkletterte. Er trug den perfekten Küstenlook, mit Trekkingsandalen, einem marineblauen Poloshirt und einer Ray-Ban-Sonnenbrille. Er schien sehr aufgeregt.

»Es ist mein Vater. Wo ist er? Kann ich ihn sehen?«

Mahon wehrte ab. »Es tut mir leid. Er wurde bereits nach Morgat überführt.« Er sprach Alain Sonnett, so hieß der Mann, sein Beileid aus. »Sie sind sehr spät. Wir haben so lange wie möglich gewartet …«

Sonnett rang die Hände. »Ich war in Brest unterwegs und habe das Handy nicht gehört.« Er setzte sich schwer auf einen Stein. »Mein Vater … die Nachricht sollte mich eigentlich nicht überraschen … er ist in letzter Zeit oft ausgebüxt und durch die Gegend gewandert. Der Klosterstrand war sein absolutes chouchou. Und doch … außer ihm …« Ein trockener Schluchzer. »Am Samstag hätte er seinen fünfundneunzigsten Geburtstag gefeiert.«

Mahon wirkte behutsam. »Die Ehrenfeier, ich weiß. Viele wollten kommen und ihn beglückwünschen.«

Mir wurde etwas klar. »Bernard Sonnett? Der Marineadmiral, der zum Granit-Ritter geschlagen werden sollte? Er ist der Tote? Was für eine traurige Nachricht.«

Alain Sonnett wandte sich zu mir, durch die Sonnenbrille waren seine Augen nicht zu sehen. »Wer sind Sie?«

Mahon stellte mich vor. »Madame Berger. Sie leitet die deutsche Buchhandlung vor Ort.«

»Das ›DEJALU‹? Davon habe ich schon gehört. Ich wäre längst vorbeigekommen, wenn Sie auch französische Bücher hätten.«

Unter anderen Umständen hätte ich Alain Sonnett erklärt, dass ich keine Konkurrenz zur hiesigen Buchhandlung schaffen wollte.

»Sie hat Ihren Vater gefunden«, fügte Mahon an. »Und uns benachrichtigt.«

Sonnett bedankte sich bei mir. Einen Moment lang standen wir alle drei zusammen, vor uns das gleißende Meer, um uns der Wind, der unsere Gedanken davontrug.

»Ein großer Festakt war für meinen Vater geplant«, sagte Alain nach einer Weile. »Hunderte von Zuschauern haben wir erwartet. Eben habe ich Armelle am Bahnhof abgeholt, sie hätte ein bretonisches ›Happy Birthday‹ gesungen. Nun wird sie wohl ein Trauerlied intonieren.«

Spontan griff ich nach seiner Hand, während der Hund wedelte wie verrückt. »Das tut mir leid. Ich frage mich, wieso Ihr Papa hier runtergestiegen ist. Es ist gefährlich, ich selbst habe es kaum geschafft.«

»Er war ein alter Kletterer. Auf der Halbinsel Crozon kennt er jeden Stein. Bei zunehmendem Mond zog es ihn raus. Seine langen Spaziergänge sind berühmt, manchmal blieb er Tag und Nacht weg.« Er ergänzte, dass seinem Vater eine Villa in Morgat gehörte.

»Von Morgat bis hierher ist er gelaufen? Das sind bestimmt zehn Kilometer.«

»Er wohnt meistens im Altersheim in Camaret.« Er schüttelte ungläubig den Kopf. »Das Personal hatte den Auftrag, gut auf ihn aufzupassen. Die haben ihn überall gesucht.«

»An der Aussichtsstelle sind mir abgeknickte Äste aufgefallen. Und das Geländer ist kaputt. Monsieur Sonnett könnte gestürzt sein. Oder haben Sie Fußspuren im Sand gefunden, die darauf hindeuten, dass er hier unten gestolpert ist?« Ich sah Mahon an, dann wieder Sonnett. »Sie sagten, dass er den Strand geliebt hat. Vielleicht wollte er ihn ein letztes Mal besuchen.«

»Ein letztes Mal?« Beide Männer wirkten irritiert.

Warum hatte ich auch so eine blöde Formulierung gewählt? »Meine Oma hat immer zu mir gesagt: ›Vielleicht mach ich das zum letzten Mal‹, wenn sie heimlich eine geraucht hat. Verstehen Sie?« Das war gelogen, meine Oma war gestorben, als ich ein Kleinkind war.

Alain nahm seine Brille ab. Er hat schöne Augen, dachte ich. Dunkelbraune.

»Ihre Oma und mein Vater hatten vieles gemeinsam.«

»Madame Berger …«, Mahon zog das weiche »Sch« der französischen Aussprache meines Namens penetrant in die Länge, »Sie dürfen gehen. Ich habe gehört, dass sich die ›Villa Wunderblau‹ in eine Kloake verwandelt hat.«

»Ah, die Buschtrommel. Neuigkeiten reisen schnell auf Crozon. Wieso erwähnen Sie nicht, dass wieder mal meine Scheibe beschmiert wurde? Hiermit erstatte ich Anzeige gegen unbekannt. Den Fall sollten Sie endlich lösen, Monsieur Mahon.«

Mahon ignorierte die Aufforderung. »Wo finde ich Sie, falls ich noch Fragen habe?«

»Im Kloster. Ich bin als Köchin engagiert.«

»Sie können kochen?«

»Ich plane Galettes complètes. Kommen Sie vorbei? Dann geb ich eine Extraportion Arsen dazu. Soll ja ein Geschmacksveredler sein.«

Der Commissaire würdigte mich keines Blickes mehr, nur den Hund streichelte er zum Abschied. Während ich wieder hochkraxelte – ohne Merguez hätte ich es kaum geschafft –, fiel mir etwas ein. Das Kruzifix des alten Mannes, in dieser besonderen Form des Triskels. Es war mir bekannt vorgekommen. Nun wusste ich auch, wieso.

3

»Hatten Sie das schon immer?«

Ich starrte auf das goldene Schmuckstück, das an Sœur Nominoës Hals baumelte. Sie war früher als geplant zurück von ihren Kommissionen, ich hatte sie bei den Erdbeeren im hinteren Klostergarten angetroffen.

Sie fasste sich an die Tracht. »Das Kruzifix? Es gehört zum Leuchtturmorden.«

Der Leuchtturmorden war ein Mysterium. Manche behaupteten, Sœur Nominoë sei eine Weltliche, der Orden reine Phantasie. Andere wiederum meinten, es seien Benediktinerinnen, die sich von der Kongregation abgewendet hatten. Die helle Tracht und die weiße Haube sprachen für Letzteres, die Lebensform für Ersteres. Fragte man bei Sœur Nominoë nach, legte sie einen Finger an die Lippen und erinnerte an das Schweigegelübde. Eine sehr praktische Geste, die sie immer dann anwandte, wenn es ihr passte.

Noch ganz unter dem Eindruck der Ereignisse am Strand, goss ich dem hechelnden Merguez Wasser in eine Schale und erzählte Nominoë von dem Toten. Als ich seinen Namen nannte, passierte etwas ganz und gar Außergewöhnliches: Die Nonne wurde kalkweiß. Besonders deutlich zu sehen, weil sich ihre Haut normalerweise sandfarben von der abgenutzten Haube abhob.

»Der alte Bernard ist tot?« Sie packte mich bei den Schultern. »Das ist nicht möglich, ich habe ihn eben noch gesehen.«

Ich gab ihr eine Zusammenfassung der Ereignisse. »Wieso trug Bernard Sonnett das Kruzifix des Ordens bei sich?«

»Ich weiß es nicht, möglicherweise habe ich einige verschenkt. – Er ist wirklich tot. Ich muss sofort …« Sie murmelte vor sich hin und eilte in Richtung Kloster, kam noch mal zurück. »Wieso denkt die Polizei, dass es ein Unfall war?«

»Bernard Sonnett ist gestürzt.«

»Weiß der Sohn Bescheid?«

»Alain?« Ich bejahte. »Der Klosterstrand sei das ›chouchou‹ seines Vaters gewesen, hat er gesagt. Was heißt das?«

»Sein Lieblingsstrand. Wo ist der Sohn jetzt? Immer noch da unten?«

»Bei Gabriel Mahon im Kommissariat, er gibt seine Aussage zu Protokoll.«

»Gabriel Mahon? Das heißt, die Police nationale ist involviert. Was für eine Katastrophe! Bitte, Tereza, Sie dürfen den anderen noch nichts davon erzählen.«

»Sœur Nominoë?« Ayalas Stimme klang aus dem weit geöffneten Fenster des Speisesaals und unterbrach unser leises Gespräch. »Wo bleiben Sie?«

Einen Moment war ich abgelenkt. Ayala, das einzige weltliche Mitglied des Bergamotten-Chors, war hier und dementsprechend nicht mit Kai unterwegs. Vielleicht hatte ich die Dinge zwischen den beiden überinterpretiert.

»Sie kommt gleich!«, rief ich. Doch als ich um mich blickte, war Nominoë weg. Nanu, konnte sie zaubern?

Ayala winkte mir zu. »Coucou, Tereza, ich hab’s schon gehört. Du kochst für uns?«

»Ich plane höllische Galettes, mach dich auf was gefasst.«

Ayala schüttelte ihre dunkle Zopffrisur. »Zur Not greifen wir auf Butterkekse zurück.«

Es war ein Scherz, Ayala hasst Butter.

»Alle mal herhören!«

Auf ihren Ruf hin kamen die Nonnen herbeigeeilt. Ich erkannte Sœur Jeanne, die stumme Schwester, die ganzjährig bei Nominoë lebte, und die beiden anderen, Sœur Marie Claude, die mich angerufen hatte, sowie die hagere Sœur Marthe, die ich noch nie getroffen hatte.

»Nicolette hat Bescheid gegeben.«

Sofort setzte ein Wispern ein.

»Das ist die Regisseurin der Filmcrew«, erklärte mir Ayala. Dann zu den anderen drei: »Es gibt eine Planänderung. Wir sollen sofort zur Probebühne im Hof.«

Sœur Marthe war erzürnt. »Ich weiß genau, was Nicolette im Schilde führt. Sie will uns aus dem Konzept bringen. Armelle kommt nämlich einen Tag früher, stellt euch vor. Und sie wird nicht nur ihre Solos, sondern auch zusammen mit uns singen. Die Berühmtheit Armelle begleitet die Bergamotten.«

»Woher weißt du das?« Sœur Marie Claude, rund und rosig, sah aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte.

»Hat mir eine Möwe zugeflüstert.«

Marie Claude begann zu zittern. »Mon Dieu, wenn Armelle kommt, trau ich mich nicht mehr, da bring ich keinen Ton raus.«

»Entspann dich, Marie Claude, Armelle hat auch als Chorsängerin angefangen«, antwortete Ayala. »Hier auf Crozon übrigens.«

»Es ist eine stupide Idee. Man mischt keine Laien und Profis. Altes bretonisches Sprichwort.« Das kam von Marthe.

»Nichts gegen einen vielfältigen bretonischen Chor. Ein Glaube, eine Sprache, ein Herz. Auch ein Sprichwort.« Ayala zwinkerte mir zu. »Nicht alle von uns finden es gut, dass Armelle mit uns singt, wie du merkst.«

»Nenne uns ruhig beim Namen«, sagte Marthe. »Ich, Marie Claude und Jeanne sind absolut dagegen.«

Das war mehr als die Hälfte der Bergamotten.

»Wir sollten streiken.«

»Und das Publikum enttäuschen?«, fragte Ayala.

»Sie werden unserer Meinung sein.«

»Die verkaufen uns für ein Butterbrot, wenn sie Armelle haben können.«

»Die Leute hier oben lieben die Bergamotten. Im Frühling war das Konzert ausverkauft.«

»Du sprichst von den zwanzig Leuten im Gemeindesaal? Nominoë braucht Geld, schon vergessen? Sonst ist das Kloster bald eine Ruine.«

»Damit hat Ayala recht.« Marie Claude schien bekümmert. »Heute Morgen ist der Herd ausgestiegen. Nur noch der Holzofen ist intakt. – Ich helf dir beim Feuermachen«, ergänzte sie, als sie meinen Blick sah.

Also hatte Nominoë Geldsorgen? Warum sprach sie nie darüber?

Ayala versuchte hartnäckig, die Nonnen von Armelle zu überzeugen. »Ich bin sicher, wir können nur profitieren. Alain Sonnett will das Beste für uns. – Das ist Armelles Agent.« Die Erklärung ging an mich.

Er war also nicht nur Musikproduzent, sondern auch Agent, und nun lag sein Vater tot unten am Klosterstrand. Was für eine traurige Ironie des Schicksals.

Wir gingen gemeinsam in den Klosterhof, wo die kleine Bühne mit den fünf Mikrofonständern aufgebaut war. Hier probten die Nonnen für das große Konzert am Samstag. Es war ein Grasplatz, eingerahmt vom Hauptgebäude, einer leicht verfallenen Steinmauer und einem Turm sowie einem weit geöffneten Holztor. Das ganze Ambiente wirkte wie ein mittelalterliches Schloss, bereit für Ritterspiele.

Da parkte ein Jeep vor dem Tor, dem eine junge braunhaarige Frau mit Stirnfransen entstieg, ihr Cowboylook wurde unterstrichen von einem breiten Hut, einer Cargohose und dem halblangen Safarigilet. Als sie sich nach ihrer Ledertasche bückte, wurde am unteren Rücken ein Tattoo sichtbar, zwei ineinander verschlungene zarte Blüten.

Ihr folgten zwei ältere, glatzköpfige Herren, beladen mit Kameras, Stativen und Lampen, der eine übergewichtig, der andere mager. Zum Abschluss ein verjazzter Tonmann und eine ältere Frau mit Klemmbrett. Das musste die Regisseurin sein.

»Sie wohnen alle zusammen im ›Thalassa‹-Hotel, das Kloster war ihnen zu popelig«, flüsterte mir Ayala zu.

Das war meine Chance, die Buchhandlung ins Gespräch zu bringen. Ich trat zur Klemmbrett-Frau und stellte mich vor.

»Vielleicht wäre das ›DEJALU‹ etwas für Ihre Reportage. Ich habe viele Bücher über Chöre auf meinem Aktualitäten-Tisch.«

Sie sah nicht von ihrem Brett hoch. »Auf Deutsch? Wir drehen für ›France 1‹.«

»Und auf Englisch.«

Ohne zu antworten, ging sie weiter.

Ich ließ nicht locker und folgte ihr. »Das ›DEJALU‹ ist wunderschön. Es ist doch wichtig, dass Camaret in dem Film vielseitig gezeigt wird.«

»Nett, dass Sie mir meinen Job erklären.«

Ich holte sie ein und drückte ihr einen Flyer in die Hand. »Wir haben auch ein kleines Bistro. Und eine italienische Kaffeemaschine.«

Sie blieb stehen und musterte mich. Die Leuchtschrift auf der Brust, den Flatterlook, die Windjacke, die randvolle Boule-rouge-Tasche. »Nicolette, kommst du mal?«, sagte sie schließlich.

Das Tattoomädchen schoss herum. »Was ist? Ich will anfangen.«

»Hast du in deiner Repo Platz für einen Werbespot über eine deutsche Buchhandlung?«

War die Klemmbrettfrau nicht die Regisseurin?

Das Tattoomädchen stellte sich vor. »Nicolette Ginsberg, Regie. Sie sind nicht die Erste, das ganze Dorf hat bei uns angeklopft.« Ihre Stimme war unerwartet rauchig, sie sprach Französisch und Englisch gemischt. »Sorry, aber wir haben alles abgedreht. Es fehlen nur noch Probenbilder und dann natürlich das Konzert.« Sie nickte mir zu. »Sie können ja versuchen, am Samstag einen Stand am Hafen aufzustellen. Machen die anderen auch.«

»Was für einen Stand?«

»Mit Ihren Büchern. Vielleicht kommen die so mal ins Bild. Garantieren kann ich nichts.« Nicolette pfiff durch die Zähne, so scharf, dass Merguez aus seinem Nickerchen aufschreckte. »Alle mal herhören. Wir starten.«

Der dicke Kameramann arrangierte die drei Nonnen auf der Bühne, während der Dünne Ayala filmte, wie sie eine schwarze Jacke überzog.

»Wo ist Nominoë?«, fragte Nicolette plötzlich.

»Sie kommt gleich, ich übernehme solange«, sagte Marthe.

Sie wäre gern die Nummer eins, dachte ich, als ich bemerkte, wie Marthe Marie Claude, die sich jedes Mal aufplusterte, wenn der dicke Kameramann in ihre Richtung sah, einen ermahnenden Blick zuwarf.

Nicolette pfiff erneut. »Macht mal Probenstimmung und lasst den Schmus weg. Mich interessiert der Blick hinter die Kulisse, die Ecken und Kanten. Go!«

In diesem Moment war ein Motor zu hören.

»Cut!«, rief Nicolette. »Fuck!«

Alle sahen zum Eingang. Ein Auto mit offenem Verdeck war vorgefahren.

»Ein Citroën Traction Avant Cabriot«, platzte der dicke Kameramann heraus. »Von 1945 oder früher. Nach dem Krieg haben die aufgehört zu produzieren. Geil.«

Alain Sonnett, ich erkannte ihn sofort, stieg aus, ging auf die andere Seite, öffnete die Tür und half einer Frau. Das Auffallendste war ihre Mähne, wie gemacht für den bretonischen Wind. Bemerkenswert war auch ihr Kleid von leuchtendem Violett, der Ausschnitt tief, die Sandalen hoch, die Lederjacke voller Fransen, die Lippen von dunkelstem Burgund, das Gesicht weiß gepudert.

»Armelle«, erklärte Ayala überflüssigerweise. »Seit bekannt ist, dass sie kommt, sind die Ticketverkäufe durch die Decke geknallt.«

»Gut fürs Kloster«, sagte ich.

Wir sahen beide zum Hauptgebäude, das mit den ockerfarbenen Mauern und den riesigen Fenstern wunderschön und nicht die Spur baufällig aussah.

»Nominoë hat nie erwähnt, wie schlimm es steht.« Erst jetzt wurde mir bewusst, dass die Kinder fehlten. »Findet denn dieses Jahr kein Sommerlager statt?«

Ayala schüttelte den Kopf. »Leider nein. Auch Mathilde wäre hierhergekommen.«

Natürlich, es wäre ideal gewesen. Nun musste die Kleine für die Zeit, in der ihre Mama rund um die Uhr Surfkurse gab, woandershin in die Ferien fahren.

»Wie geht’s Mathilde in Quibéron? In dem Sportcamp da ist es bestimmt auch schön.«

Ayala wirkte bedrückt. »Sie sagt, es sei alles in Ordnung. Aber ihre Stimme klang eigenartig am Telefon. Ich bin unruhig.«

Ayala war im Kern dieselbe Glucke wie ich. »Es sind ja nur drei Wochen«, tröstete ich sie.

»Trotzdem. Ich hätte sie hierbehalten sollen.«

»Es ist am Anfang immer schwierig. Morgen wird’s besser. Eine wichtige Erfahrung für sie, dass sie es allein schaffen kann.«

»Sie war jahrelang allein, Tereza.«

»Aber du musstest arbeiten, es war existenziell. Das haben wir doch schon mehrfach besprochen. Bitte Nominoë um Absolution, wenn du dir selbst nicht verzeihen kannst. Wo bleibt sie denn?«

Ayala zuckte die Achseln. »Sie kommt sicher gleich. Sieh dir mal die Hühner an.« Wir beobachteten, wie die Crew und die restlichen Nonnen sich um Armelle scharten.

Ich musste lachen. »Angesichts der Feindin werden sie milde, wie es sich für Nonnen gehört.«

Ayala streckte sich, die traurige Stimmung von eben war verflogen. »Nie im Leben würde jemand wie Armelle freiwillig mit ein paar Nonnen singen.« Sie beugte sich zu meinem Ohr. »Sie muss ihren Ruf kitten. Es gab da eine Geschichte mit einem Minderjährigen. War in den sozialen Medien. Armelle braucht positive Schlagzeilen. Da kommen ihr so ein paar Dorfnonnen und eine Benefizgala für die Erhaltung eines morschen Klosters gerade recht.«

Das klang plausibel. »Nicht zu vergessen die Ehrenfeier für Bernard Sonnett«, fügte ich an.

»Der Alte, der zum Granit-Ritter ernannt werden soll?«

Trotz Nominoës Verbot erzählte ich Ayala von den Ereignissen am Strand.

Mit der Arroganz der Jugend fand sie den Tod Bernards nicht so tragisch. »In dem Alter muss man damit rechnen.« Etwas anderes hingegen erstaunte sie. »Du hast wieder eine Leiche entdeckt?«

»Diesmal steckt kein Verbrechen dahinter, zum Glück. Bernard Sonnett ist gestolpert und abgestürzt.«

Den Moment suchte sich Armelle für eine Kostprobe ihres Könnens aus und ließ uns verstummen. Sie sang von Liebe und Verrat, von Sehnsucht und Leidenschaft, Töne von unglaublicher Wärme, die sie aus der Tiefe dieser Erde am Ende der Welt schöpfte und direkt in unsere Seelen sandte. Und was soll ich sagen, sie packte mich ganz und gar.

Ayala machte ein Daumen-hoch-Zeichen, Marie Claude wischte eine Träne weg, Marthe faltete die Hände, die Kameramänner täuschten eine Ohnmacht vor, der Tonmann ließ den Galgen sinken, die Aufnahmeleiterin verzog anerkennend den Mund, sogar der Hund setzte sich aufrecht hin, dazu das Licht der sinkenden Sonne, das sich wie ein oranger Filter über alles legte … Die Szene war filmreif, ein Tableau vivant voller Symbolkraft.

Als der letzte Ton verklang, klatschten alle. Plötzlich bemerkte ich einen Schatten. War das Nominoë, auf dem Weg zum Leuchtturm? Ich wollte ihr hinterhereilen, als sich Alain Sonnett mir in den Weg stellte.

»Nun habe ich Sie erkannt, bonjour, Tereza.« Er wirkte besorgt. »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den anderen nichts vom Tod meines Vaters sagen. Die Probe soll nicht behelligt werden.«

»Aber Ihr Vater ist gestorben, niemand erwartet, dass Sie an dem Tag arbeiten.«

»Es ist unermesslich wichtig, Armelles erstes großes Konzert in der Heimat. Davon hängt ihr Erfolg hier ab. Die Bretagne kann auch ein steiniges Pflaster sein, Armelle gilt als Abtrünnige.«

Unser Gespräch wurde von Nicolettes Pfeifen unterbrochen. »Bergamotten! Bitte begebt euch auf die Bühne, Armelle stellt sich dazu, findet eure Plätze, folgt der natürlichen Ordnung. Wir filmen euch dabei.«

Die Atmosphäre verlor die Magie, es wurde technisch, Nicolette dirigierte die Kameramänner in verschiedene Richtungen, gab flüsternde Anweisungen, war mal hier, mal da.

Die Aufnahmeleitung kam auf mich zugeeilt. »Können Sie die Chefnonne holen? Sie ist verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt.«

Über den steilen Weg ging ich durch ein kleines Stück Wald bis zum Leuchtturm hoch. Vielleicht bereitete Nominoë ja eine Sendung vor. »Presqu’île Sophie« war ein illegaler Piraten-Radiosender, Kult auf der Halbinsel. Dass Nominoë dessen Moderatorin war, wurde als ein offenes Geheimnis gehandelt, das niemand aufdeckte. Das Mysterium sollte bestehen bleiben.

Die metallene Eingangstür, die einen Spaltbreit offen stand, quietschte, als ich sie ganz aufmachte, und fiel mit einem Knall hinter mir ins Schloss. Es wurde stockdunkel.

»Nominoë?« Meine Stimme klang hoch und dünn in dem schmalen Treppenhaus. Sollte ich hinaufsteigen und im Lampenraum nachsehen? »Nominoë, sind Sie hier?«

Keine Antwort. Schnell ging ich wieder hinaus, froh, dem Turm zu entrinnen, in dem ich vor einem Jahr fast eine Prügelei mit Mahon gehabt hätte, und eilte zurück in den Klosterhof. »Sie ist nicht hier.«

Die Aufnahmeleiterin gab sich mit meinem Bescheid nicht zufrieden. »Können Sie in ihrem Zimmer nachschauen, wir brauchen sie wirklich dringend.«

Auch im Kloster war niemand, weder in der Eingangshalle noch in der Küche. »Nominoë?«

Plötzlich hörte ich Schritte, die schnell wieder verklangen. Ich musste sie mir eingebildet haben. Ich betrat das Refektorium, das ich nur erfüllt von Kinderstimmen kannte. Nun wirkte es verlassen, die Tische waren zusammengeschoben, die Stühle in einer Ecke aufgestapelt. Daneben im Singsaal war auch alles dunkel.

Schon wieder die Schritte. Ich glaubte, eine Kapuze auszumachen, so wie sie mir in manchen Alpträumen erschien. Ich lief zum Ausgang, blieb mit klopfendem Herzen stehen. Aber da war niemand.

Nimm dich zusammen, Tereza, du siehst Gespenster, nur weil der Schmierant wieder mal zugeschlagen hat. Finde die Nonne, koch die Galettes und geh wieder heim. Vermutlich war der Anblick des Toten doch zu viel gewesen. So was steckt man nicht einfach so weg.

Ich fröstelte und setzte meine Suche fort. Nominoë war weder im Büro noch in der Kapelle.

Ein verschlossenes Zimmer erregte meine Aufmerksamkeit, den Schlüssel fand ich an einem Haken davor. Der Raum enthielt Vitrinen mit kirchlichem Schmuck, goldenen Kelchen, violetten Soutanen, einer Messglocke, einer Hostienschale und einer geschmückten Monstranz. In der letzten Vitrine befand sich ein Waffenarsenal – mehrere Pistolen, Säbel, ein Enterhaken. Es erinnerte mich an Kais Piratenphase, als er acht Jahre alt gewesen war. Leise schloss ich ab und legte den Schlüssel zurück.

Nun blieb nur noch der dritte Stock. Es fühlte sich verboten an, in die privaten Gemächer von Nonnen einzudringen.

»Sœur?«

Vorsichtig öffnete ich Tür um Tür. Große Fenster, glatte Holzböden, dunkelgrüne Tapeten, es roch nach Möbelpolitur und Zitrone. Die Einrichtung war überall gleich. Ein schmales Bett, ein Schrank, ein kleiner Schreibtisch. Zierliche Kruzifixe in der Triskelform an der Wand, identisch mit dem Kreuzchen auf Nominoës Brust. Die verfolgen mich, die Dinger, dachte ich.

Im letzten Zimmer erblickte ich endlich Nominoë. »Sœur? Ich habe Sie gesucht. Die anderen wollen mit der Probe anfangen.«

Sie lehnte am offenen Fenster und starrte aufs Meer hinaus. Das durchsichtige Türkisblau in Ufernähe ging in tintenblaue Weite über, ein Segelschiff kämpfte mit den Wellen. Am Horizont bemerkte ich wieder den Tanker. Diesmal kam er von rechts.

»Nominoë?« Auf Zehenspitzen trat ich näher. »Ich habe das Schiff schon mal gesehen. Woher kommt es?«

»Aus dem Hafen von Brest vermutlich. Wie viele Kamine zählen Sie?« Nominoë rieb sich die Augen, sie wirkte erschöpft.

»Zwei oder drei.«

»Dann ist es ein Zerstörer.«

War das ein Scherz? »Ein Kriegsschiff?«

»Nicht alles ist so schön, wie es scheint, Tereza, auch nicht in der Bretagne.«

Sollte ich darauf antworten, dass ich das wohl wusste? Aber Nominoë war so sehr in den Anblick des Meeres versunken, dass ich es nicht wagte, sie zu stören. Als ob sie die Aussicht ein letztes Mal genießen würde, dachte ich.

»Wenn irgendetwas passiert«, sagte sie nach einer Weile, »machen Sie sich keine Sorgen, Tereza. Ich werde immer in der Nähe sein. Und ich komme wieder.«

Bevor ich nachfragen konnte, erschallte von unten eine Stimme.

»Hé! Ich bringe die Fischsuppe!«

Nominoë gab sich einen Ruck. »Ich komme!«, rief sie und eilte an mir vorbei. »Beeilung, Tereza, gleich wollen zwanzig Personen futtern. Sie müssen mithelfen. Suppe und Galettes kochen sich nicht von selbst.«

Ich blieb noch einen Moment stehen. Durchs Treppenhaus hörte ich zwei Stimmen und Teile ihrer Unterhaltung.

»Die Godaille bretonne?«

»Nach Ihrem Lieblingsrezept. Die Kräuter kommen am Schluss dazu, denken Sie daran.«

»Ich bezahle bar.«

Die Unterhaltung klang herrlich normal. Wieso spürte ich dann einen Klumpen in der Brust?

Ich ging nach unten in die Küche, wo es aus einem messingfarbenen Topf auf dem Holzherd nach Rosmarin und Fisch duftete, daneben gab es einen Teller voller Kräuter. Ich sah einen kräftigen Arm und einen pinkfarbenen Lappen durch die Tür ins Refektorium verschwinden.

»He, Moment, hallo! Monsieur? Sind Sie der Koch? Was genau soll ich mit den Zutaten machen? Wo ist Nominoë?«

Doch ich fand den Mann nicht mehr, er musste das Haus bereits wieder verlassen haben.

Zurück in der Küche, war der Teller mit den Zutaten leer und Nominoë dabei, den Ofen zu feuern. »Sie können die Galettes aus Ihrer Tasche holen, Tereza.«

***

»Schmeckt hervorragend, Tereza.«

»Ich wusste nicht, dass du so gut kochen kannst.«

Das Essen war in vollem Gang. Und was soll ich sagen, alle waren zufrieden. Die stressige Probe, in der Marthe rumgezickt und Marie Claude sich offen gegen ihre Glaubensgenossin gestellt hatte, war vergessen. Armelle war guter Dinge, die Crew ebenso, und Alain Sonnett sah nicht mehr so bedrückt aus wie eben.

»Diese Galettes, merveilleuses. Sind die selbst gemacht?«, fragte die Aufnahmefrau, die das Klemmbrett zur Seite geschoben hatte.

Ich weiß nicht, was in mich fuhr, auf jeden Fall ließ ich mich, anstatt die Wahrheit zu sagen, zu einer detaillierten Beschreibung des Backvorgangs hinreißen. Der Applaus ging mir runter wie bretonische Butter. Ayala bedankte sich überschwänglich, als ich ihr eine vegetarische Variante brachte, hier oben hatte sie als Veganerin normalerweise das Nachsehen.

»Lecker, Tereza. Wirklich. Hast du gut gemacht.«

Sie zwinkerte mir zu und machte Nominoës Schweigegelübde-Geste.

Eine SMS kam herein. Isidore. Der Pumpdienst hatte ihn angerufen. Morgen sei unmöglich. Markt in Crozon. Was der Markt mit dem Abpumpen von Scheiße zu tun hatte, war mir ein Rätsel. »Jeudi matin. Früher geht’s nicht.«

Sei’s drum, dann würden sie den Tank halt erst am Donnerstag leeren.

»Ich brauche einen Schnaps. Mögen Sie in den Keller gehen, Tereza?«, fragte Sœur Marie Claude und unterdrückte einen Damen-Rülpser. »Ich bin so vollgefressen, ich schaffe es nicht mehr. Gleich beim Eingang lagern wir einen Dessertwein. Einen Muscat. Der würde wunderbar passen.«

Von der Küche aus ging ich durch den Flur, als ich aus der halb offenen Tür des Refektoriums eine Stimme hörte. »Wo ist es? Du bist verpflichtet, es mir mitzuteilen.«

Die Stimme klang tief und hasserfüllt. Sie passte nicht zu der Stimmung, sie war wie aus einer anderen Welt.