Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

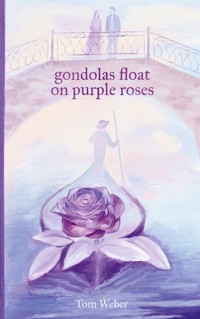

Tito spürt eine ganz besondere Nähe zu seiner Redaktionskollegin Anja. Aber Anja führt offenbar mit ihrem Freund Jacopo eine glückliche Beziehung. Als Anja eines Tages mit verweinten Augen vor Titos Tür steht, bietet sich dem jungen Mann die Gelegenheit. Die beiden brechen überstürzt zu einer Reise nach Venedig auf. Gemeinsam erkunden sie die Stadt und Tito genießt die Zeit mit Anja. Bei einem Ausflug auf die Insel Murano wird ihm klar, dass er sich ein Leben mit Anja an seiner Seite wünscht. Soll er ihr gegenüber seine Liebe offenbaren? Doch während Tito im Strudel seiner Gefühle gefangen ist, trifft Anja eine Entscheidung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 115

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„[...] denn der Mann lebte von diesem Austausch. Und so erzählte er dem Hibiskus von seinem letzten Konzert: [...]“

Für A.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Tag 2

Tag 5

Tag 6

Kapitel 4

Tag 15

Tag 16

Danksagung

Schlusswort

Kapitel 1

Ich hasse es, mit dem Bus zu reisen. Obwohl, nein, das ist natürlich übertrieben. Ich fahre gerne mit dem Bus, wenn nicht viele Leute mitfahren. Dann genieße ich meine zwei Sitzplätze, höre Musik und verwandle den leeren Blick aus dem schmutzigen Busfenster zum Beginn der Reise meiner Gedanken. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, ob andere Menschen das auch tun, aber ich bin mir ziemlich sicher. Die meisten sind Träumer und selbst Teenager, denen man ja besonders heute oft vorwirft, total dem Materialismus verfallen zu sein, habe ich schon oft dabei beobachten können, wie sie den Blick zum Busfenster hinaus auf etwas anderes, etwas Höheres gerichtet haben. Es ist diese kleine Alltagsphilosophie, die uns im 21. Jahrhundert übriggeblieben ist. Es scheint, dass die Zeit der großen Ideale vorbei ist.

Gott ist tot, der Kommunismus hat versagt, der Faschismus hat sich selbst zerfleischt und unsere liberale Demokratie steckt fest in einem Hamsterrad der Uneinigkeit. Der moderne Mensch lebt heute in einer Zeit, in der alles berechenbar ist und alles einen monetären Wert hat. Unsere Arbeit muss uns nicht mehr unbedingt Spaß bereiten, sondern der Wirtschaft von möglichst großem Nutzen sein. Kinder sind heute Investitionen in die Zukunft und mit allerhand Statistiken und Psychologie sollen sie schon möglichst früh zu einem effizienten Produkt geformt werden. Alles ist zu einem einzigen, riesigen Wettbewerb mutiert, der sich Leben nennt, bei dem niemand weiß, was der Preis ist, aber jeder weiß, dass er gewinnen will.

Für Träume ist in dieser Welt kein Platz. Träume haben keinen Wert, mit ihnen macht man kein Geld. Man muss sich praktisch schämen, wenn man sich heute vor seinen Freunden als Träumer outet. Im besten Fall erntet man verständnislose Blicke, im schlimmsten Mitleid, einen zur Seite geneigten Kopf und einen allgemeinen Gesichtsausdruck, den man sonst nur einem Kind zumutet, das gerade verkündet hat, Superman werden zu wollen, wenn es einmal groß ist. Doch ich bin überzeugt, dass wir mehr sind als Netflixabonnenten und Büroarbeiter. Unser Vermächtnis werden keine Formeln, Gleichungen oder Statistiken sein. Das wahre Erbe der Menschheit sind seine Geschichten, seine Kunst, in welcher Form auch immer, und vor allem die Gefühle, aus denen sie entstanden sind. Gefühle, die sich nicht in einem Emoji zusammenfassen lassen oder in einem Tweet von nicht einmal 140 Zeichen. Der Blick aus dem Busfenster mag alles sein, was vielen geblieben ist, aber ich glaube nicht, dass es dabei bleiben muss. Wir alle sind zu einem gewissen Grad Künstler und anstatt das Leben als einen Wettbewerb zu sehen, wäre es eine Überlegung wert, es als ein großes, kollektives Kunstwerk zu betrachten. Wir alle könnten daran mitwirken, wir könnten schreiben, malen oder auch vertonen und gemeinsam unsere Spuren hinterlassen. Natürlich hat all dies nichts mit der Realität zu tun, dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Es ist ein Blick aus dem Busfenster.

Diesen Bus, in dem ich gerade sitze, hasse ich jedoch wirklich. Er ist vollgepackt mit verschwitzten Touristen und einem Ehepaar, das sich wohl spontan dazu entschieden hat, sich gleich hier im Bus scheiden zu lassen. Irgendwie verstehe ich es ja schon, dass viele junge Menschen es heute vorziehen, nicht zu heiraten. Immerhin gab es wohl selten so viele Scheidungen wie in unserer Zeit und diejenigen, die verheiratet bleiben, scheinen oft sehnsüchtig auf die Scheidung durch den Tod zu warten, die ihnen während der Hochzeit versprochen wurde. Auch die Institution Heirat scheint ein Opfer des großen Wettbewerbs geworden zu sein. Um als erfolgreich durchzugehen, reicht es nämlich nicht aus, einer Arbeit nachzugehen, auch eine Beziehung gehört dazu. Wenn man mit Anfang 30 noch Single ist, muss man irgendeinen grundlegenden Charakterfehler haben und wird gerne mal Opfer einer dann fast schon krankhaften Kupplungswut seiner Freunde. Ist man in einer Beziehung, hat man es jedoch vergleichsweise nicht wirklich besser. Der soziale Druck ist groß und aus einer Freundin oder einem Freund sollte möglichst schnell zumindest eine eingetragene Lebenspartnerschaft werden. Jedes Baby ist eine Trophäe und die anschließende Trennung mit dem dazugehörigen Streit um das Sorgerecht gehört schon praktisch zum sozialen Aufstieg dazu.

Wo bleibt auch noch die Zeit für eine richtige Beziehung zwischen der Karriere und den eigenen Hobbys? Wer kann es sich noch leisten, eine Person wirklich kennenzulernen, einander zuzuhören und manchmal vielleicht sogar zusammen zu träumen? Die oft geführte Diskussion, ob es sich um Freundschaft oder ein bisschen mehr handelt, ist doch eigentlich komplett überflüssig. Meines Erachtens nach besitzen Freunde immer die besten Voraussetzungen für eine stabile und dauerhafte Liebesbeziehung. Ich bin mir sicher, dass diejenigen am Ende belohnt werden, die Zeit und Aufmerksamkeit in die Entwicklung einer Beziehung investieren, die auf mehr als nur reiner Zweckmäßigkeit beruhen soll.

Dies ist vielleicht auch ein Grund, weshalb ich mich schon immer viel lieber mit Frauen über Gefühle und Beziehungen unterhalten habe als mit meinen männlichen Freunden. Viele Männer haben zweifellos den Vorteil, dass sie einfacher gestrickt sind und sich nicht so viele Gedanken um beispielsweise Gefühle machen. Doch leider verstehen dadurch viele von ihnen nicht die Wichtigkeit von Gefühlen, gerade in einer Beziehung. Es scheint mir, dass Frauen diese Komplexität von Natur aus besser verstehen. Dabei war die Einstellung der Männer doch einmal eine ganz andere: Jahrhundertelang waren es Männer, die Sentimentalität als ihre Eigenschaft beanspruchten und sie in bewegenden literarischen Kunstwerken zur Schau stellten. Nach all diesen seichten Machos, die das Männerbild der letzten Jahrzehnte geprägt haben, wird es Zeit für die Männer, das Gefühl wiederzuentdecken. Als Mann Gefühle zu zeigen hat nichts mit Verweichlichung oder gar Verlust der Männlichkeit zu tun, im Gegenteil, es ist ein simples Ausleben unseres Menschseins.

Es ist dermaßen einfach, Menschen zu beurteilen. Genau jetzt, in diesem Moment, könnte ich jeden einzelnen meiner Sitznachbarn in diesem Bus allein ihrem Äußeren nach einschätzen. Wir tun dies so oft, fast schon unbewusst, und bis zu einem gewissen Grad ist dies sicherlich auch natürlich. Ich frage mich allerdings, wo dabei eigentlich die Authentizität bleibt. Ich ertappe mich selbst öfters dabei und fühle mich im Nachhinein sogar schlecht. Denn eigentlich glaube ich noch an so etwas wie Ehrlichkeit, die sich auch noch bezahlt macht in dieser Welt, die so viel mehr Wert auf Künstliches legt. Wir leben im Zeitalter der Etiketten, wunderbar propagiert durch den Trend der Hashtags, Stichworte, welche die wichtigsten Trends online kompakt zusammenfassen. Geschichten sind heute kürzer als früher, soziale Brennpunkte lassen sich in 140 Zeichen zusammenfassen und mit einem simplen retweet oder einem like hat man seine Meinung ausreichend begründet. Je kürzer, desto besser, im Zeitalter, in dem alles instant ist und Wartezeiten von mehr als zehn Sekunden uns bereits durch odysseegleiche Qualen treiben, bleibt keine Zeit für ausführliche Argumente. Ständig werden wir gefordert zu urteilen: »Gefällt dir dies, was sagst du zu jenem«, und Reaktionen sind wie per Knopfdruck abzugeben. Kein Wunder, dass Referenden wieder so populär sind, Abstimmungen, die genau die momentane Stimmung wiedergeben und eben nicht eine durchdachte, rational geprägte Meinung. Aber heute möchte ich ausnahmsweise einmal nicht politisch werden, nicht einmal in meinen eigenen Gedanken.

Während mir all diese Überlegungen durch den Kopf schießen, nähern wir uns dem Ziel unserer Reise. Ich denke oft über Vergleichbares nach, fühle mich nachher aber immer etwas scheinheilig. Immerhin muss ich zugeben, dass ich selbst weit entfernt von Perfektion bin. Aber ich versuche mich jeden Tag daran und das ist vielleicht schon etwas wert. Wie kann es Entwicklung geben, wenn wir nicht versuchen? Zur Seite rollen und resignieren war für mich jedenfalls bisher noch nie eine Option.

Wir sind nun fast da. Ich sehe bereits die große Brücke, die das Festland mit Venedig verbindet. Rechts neben mir sitzt Anja. Sie sieht müde aus und ihre Augen sind noch leicht gerötet. Wir beide wissen, dass wir nicht hier sein sollten und dennoch haben wir keine Sekunde gezögert, aufzubrechen. Ich weiß nicht, was ich mir von dieser Reise erwarten kann, sicher ist nur, dass wir viel zu besprechen haben.

Kapitel 2

Mein Vater Bernardo war Zeit seines Lebens ein begeisterter Anhänger des Kommunismus. Nichts konnte ihm seinen Glauben an die Befreiung des Proletariates nehmen, nicht einmal das totalitäre Regime der Sowjetunion und die Unerbittlichkeit, mit der die KPdSU die sogenannten Volksdemokratien kontrollierte. Sowieso war mein Vater nicht auf den Glauben an das Erbe Lenins angewiesen, denn es gab einen anderen roten Gott, den er verehrte: Josip Broz, genannt Tito, den kroatischen Erbauer und langjährigen Führer des sozialistischen Jugoslawiens. Dieser Mann war für meinen Vater der wahre Revolutionsführer, derjenige, der die Balkanstaaten mit »Brüderlichkeit und Einheit« vom Joch des Faschismus befreite, ohne dabei auf die Hilfe der Roten Armee angewiesen zu sein. Tito war für meinen Vater der bessere Lenin und die positive Verkörperung der Stärke Stalins.

»Genosse Tito ist der wahre Führer der Arbeiter. Wir müssen uns an seinem Beispiel orientieren, wenn wir die Revolution nach Italien tragen wollen!« So oder so ähnlich schrieb mein Vater während seiner Zeit als Journalist für die Zeitung L’Unità, damals das offizielle Sprachrohr der kommunistischen Partei Italiens. Mit solchen Positionen machte er sich jedoch bei der Parteiführung äußerst unbeliebt, da die italienischen Kommunisten bis in die 80er Jahre der UdSSR nahestanden. Doch meinem Vater war dies ziemlich gleich, ihm ging es nicht um politische Machtpositionen in der Partei, sondern um die Verbreitung seiner Ideale. Ich habe es immer bewundernswert gefunden, wie treu mein Vater sich selbst sein ganzes Leben über blieb. Selbst nach der Implosion der Sowjetunion und dem kurz darauffolgenden Auseinanderbrechen von Titos ehemaligem Staatsgebäude blieb mein Vater fest überzeugt, dass der Kommunismus nicht versagt habe. Die Schuld am Zerfall Jugoslawiens schob er vollständig dem Machthunger des serbischen Präsidenten Slobodan Milošević in die Schuhe. Seine Liebe zu Tito ging dabei sogar so weit, dass er jede Beteiligung Kroatiens und dessen Präsidenten Franjo Tuđman vehement bestritt. Bis zu seinem Tod vor fünf Jahren blieb er davon überzeugt, Titos Jugoslawien wäre das sozialistische Paradies gewesen, ohne es jemals einmal selbst besucht zu haben.

Doch selbst nach seinem Tod lebt die Begeisterung meines Vaters für diesen sozialistischen Führer weiter. Als mein Vater Ende der 80er Jahre erfuhr, dass er einen Sohn bekommen sollte, brauchte er nicht lange zu überlegen, wie er ihn nennen sollte. Da meine Mutter auch keine Einwände gegen diesen Namen hatte, erblickte ich so am 20. Januar 1988 in Rom als Tito Monteiro Rossi das Licht der Welt. Ich habe eigentlich nicht einmal etwas gegen den Namen, im Gegensatz zu Benito oder Adolf ist er im Vergleich nicht in diesem Maße angeschwärzt. Die meisten Menschen kennen die Geschichte der Balkanstaaten entweder überhaupt nicht oder, wenn sie sie kennen, dann ist Tito immer noch der autoritäre Führer, der nicht wirklich etwas Schlimmes angerichtet hat. Meine Schulzeit überlebte ich auch deswegen einigermaßen ungehänselt, eigentlich ist meine scholastische Laufbahn im Rückblick sogar ziemlich unspektakulär. Ich hatte gute Noten, ohne dabei genial zu sein, und verbrachte meine Zeit größtenteils mit der Lektüre von Romanen und vor allem Gedichtbänden. Die Klassiker der italienischen und französischen Kultur hatten es mir dabei immer schon besonders angetan. Nach meinem Abitur entschied ich mich gegen ein Studium an einer Universität, was meinem Vater sogar entgegenkam, weil er die Hochschulen sowieso für korrupte, bürgerliche Einrichtungen hielt. Ich schlug mich von da an als freier Journalist durch und schrieb alles, was man von mir verlangte. Viel Geld verdiente ich logischerweise nicht, doch es war genug, um ein passables Leben zu führen.

Meine Mutter ist Alessandra Rossi, geborene Meis. Als eine ruhige Frau, die alle wichtigen Entscheidungen im Haushalt ihrem Mann überließ, war sie für mich immer schon eine wichtige Vertrauensperson. Größtenteils eine Hausfrau, verbringt sie ihre Freizeit mit der Erschaffung von Kunstwerken. Obwohl sie viele unterschiedliche Techniken beherrscht, ist es die Malerei, die bis heute ihre große Passion geblieben ist. Sie war es auch, die mein Interesse an Literatur immer aktiv unterstützt und mich immer mit neuen Büchern versorgt hat.

Was meine Eltern wohl zusammengeführt hat, war ihre gemeinsame Überzeugung, ihren Mitmenschen helfen zu wollen, nur in der Durchführung dessen setzten sie auf andere Mittel. Während mein Vater immer für einen sozialen Wandel eintrat, verbrachte meine Mutter ihre Zeit lieber mit sozialer Arbeit und Freiwilligenhilfe in lokalen Suppenküchen oder auch in Kindertagesstätten. Sie hat mit der Zeit einer Unmenge an Menschen geholfen und so ist es kein Wunder, dass sie heute noch zu den beliebtesten Menschen in unserer Stadt zählt. Meine beiden Elternteile waren in diesem Sinne Idealisten, die sich immer voll und ganz für eine bessere Welt eingesetzt haben, auch wenn dieser Kampf oft aussichtslos schien.

Mein Vater starb am 12. August 2008 durch einen Herzinfarkt. Niemand hatte es kommen sehen und sein Tod hat meine Mutter und mich schwer getroffen. Trotz seiner fast schon krankhaften Obsession mit einem verstorbenen kommunistischen Führer war er immer ein guter Ehemann und auch Vater gewesen. Ich war während eines ganzen Jahres unfähig, irgendeiner Arbeit nachzugehen, und zog mich in eine toxische Einsamkeit zurück. Mein Vater, so wirr er vielleicht in seinen politischen Vorstellungen war, hatte mich sein ganzes Leben lang unterstützt. Wenn es nicht um Politik ging, war er ein lustiger Mensch, der seinen Wein genoss und abends auch gerne mal alte italienische Volkslieder sang. Nach seinem Tod wurde es sehr still in unserem