4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Ein uralter Pakt, zerbrechlicher als je zuvor – eine Liebe gegen alle Regeln: spannende Fantasy-Liebesgeschichte mit viel Magie.

Avas Meyster wird tot aufgefunden – sie glaubt an Mord, aber die New Yorker Loge, in der sie zur Dämonenjägerin ausgebildet wird, will das offenbar vertuschen. Als sie eigenmächtig beginnt, Nachforschungen anzustellen, stößt sie auf rätselhafte Hinweise, die ihr Meyster vor seinem Tod hinterlassen hat. Sie alle führen zur sagenumwobenen Tabula Smaragdina, einer Schrift, die ihrem Besitzer Macht über Leben und Tod verspricht. Doch das Wissen um die Legende ist gefährlich: Nicht nur Hexen, Werwölfe und Chimären sind Ava plötzlich auf den Fersen, sondern auch der Ordensmarschall Jacob sitzt ihr im Nacken. Will er ihr wirklich helfen oder verfolgt er seine ganz eigenen Ziele?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Das Buch

Ein uralter Pakt, zerbrechlicher als je zuvor – eine Liebe gegen alle Regeln: spannende Fantasy-Liebesgeschichte mit viel Magie.

Avas Meyster wird tot aufgefunden – sie glaubt an Mord, aber die New Yorker Loge, in der sie zur Dämonenjägerin ausgebildet wird, will das offenbar vertuschen. Als sie eigenmächtig beginnt, Nachforschungen anzustellen, stößt sie auf rätselhafte Hinweise, die ihr Meyster vor seinem Tod hinterlassen hat. Sie alle führen zur sagenumwobenen Tabula Smaragdina, einer Schrift, die ihrem Besitzer Macht über Leben und Tod verspricht. Doch das Wissen um die Legende ist gefährlich: Nicht nur Hexen, Werwölfe und Chimären sind Ava plötzlich auf den Fersen, sondern auch der Ordensmarschall Jacob sitzt ihr im Nacken. Will er ihr wirklich helfen oder verfolgt er seine ganz eigenen Ziele?

TriggerwarnungIn diesem Buch kommen die folgenden sensitiven Themen vor: Tod, Suizid, Kampfszenen, Autounfall.

Die Autorin

© privat

Anna Weydt, 1989 in Hamburg geboren, studierte Germanistik und lebt in Niedersachsen. Sie ist gerne unterwegs und lässt die Begeisterung für das Reisen und neue Orte in ihre Texte einfließen. In ihren Geschichten sucht sie nach dem kleinen Funken, der ganze Welten aus den Angeln heben kann.

Mehr über die Autorin auf Instagram: https://www.instagram.com/annaweydt/

Der Verlag

Du liebst Geschichten? Wir bei Loomlight auch!

Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autoren und Übersetzern, gestalten sie gemeinsam mit Illustratoren und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.

Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.

Mehr über unsere Bücher und Autoren auf: www.loomlight-books.de

Loomlight auf Instagram: www.instagram.com/loomlight_books/

Viel Spaß beim Lesen!

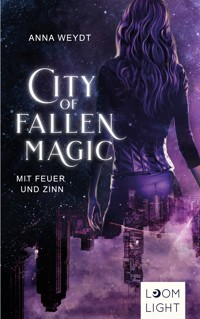

Anna Weydt

City of Fallen Magic – Mit Feuer und Zinn

Für meinen Geografen und für die Jönudóttir.

Und für denjenigen, der meine Venen punktieren wollte, aber nie dazu gekommen ist.

Weil jeder von euch auf seine Art einen Teil zu diesem Buch beigetragen hat.

1

Ich duckte mich hinter einen am Straßenrand parkenden Wagen und wartete, versuchte meinen Atem zu kontrollieren. Mein Herz schlug immer noch heftig von dem Sprint, der mich hierhergebracht hatte, und ich wusste, dass er es hören konnte. Vorsichtig richtete ich mich auf und wagte es, einen kurzen Blick über die Motorhaube zu werfen.

Nichts.

Die Straße lag verlassen da, glänzte noch vom Regen. Sie war gesäumt von Bäumen, eingerahmt von gusseisernen Stützen. Wasser gluckerte in Richtung der Kanäle. Die Fenster der Brownstone Häuser waren dunkel. Außer dem Auto, hinter dem ich mich versteckte, parkten ungewöhnlich wenige weitere Wagen in der Straße. Ich verharrte einen Augenblick, dann drückte ich mich wieder gegen das Metall.

Irgendetwas fühlte sich falsch an. Ich hatte nur noch nicht herausgefunden, was. Das Gefühl nagte an mir wie eine kalte Hand, die kurz über meiner Schulter schwebte. Es war wie …

„Da bist du ja.“ Jemand ließ sich neben mir zu Boden gleiten. Die katzenhafte Gestalt gehörte zu Juna, meiner besten Freundin. Ihr schwarzes Haar schimmerte bläulich im Licht der Straßenlaternen. Sie hatte es aufwendig geflochten, damit es ihr beim Kampf nicht in die Quere kam. Ihre Stirn war gerunzelt, als wollte sie fragen, wieso ich noch nicht weitergegangen war. Schließlich war hier nichts, die Straße schien auf den ersten Blick friedlich. Ja, beinahe ausgestorben. Und genau das war das Problem.

Ich schüttelte den Kopf und legte einen Finger auf die Lippen. Meine Handschuhe, die über den Fingerspitzen abgeschnitten waren, damit ich meine Waffe besser nachladen konnte, kratzten über meine Haut.

Juna nickte. Jetzt spürte sie es auch, das sah ich an ihrem Blick. Mit der gleichen Geräuschlosigkeit, mit der sie sich neben mich gesetzt hatte, lehnte sie sich vor. Der Wagen verdeckte sie gerade so weit, dass sie sich jederzeit wieder zurückziehen konnte. Sie hob die rechte Hand und zeigte auf das Haus, das direkt gegenüber stand. Ich lehnte mich ebenfalls vor.

Juna hatte recht. Es war das Haus, auf das sich mein Gefühl konzentrierte. Jetzt, wo sie es mir gezeigt hatte, spürte ich die schwarze Energie, die von ihm aufstieg wie eine Rauchwolke. Automatisch fanden meine Finger die Waffe, die an einem Halfter an meiner Hüfte angebracht war, zogen und luden sie. Ihr Gewicht fühlte sich beruhigend an. Juna hatte ihre Waffe ebenfalls gezückt. Sie drehte ihren Kopf zu mir und formte mit den Lippen: Bei drei.

Ich nickte. So leise wie möglich verlagerte ich mein Gewicht auf die Zehen, kauerte mich zusammen. Juna gab das Zeichen und wir rannten geduckt los, quer über die Straße, auf die Treppe zu, die zum Eingang des Brownstone Hauses führte. Wir stürmten die Stufen mit zwei Sätzen nach oben, dann hielt ich abrupt inne.

„Warte, Juna!“ Ich versuchte sie noch davon abzuhalten, durch die Tür zu brechen. Doch es war zu spät.

Meine Freundin sprang nach vorne und warf sich gegen die Eingangstür. Eigentlich hätte sie unter ihrem Gewicht nachgeben und nach innen splittern müssen. Das tat sie aber nicht. Juna flog geradewegs hindurch, als ob die Tür gar nicht existierte. Und das tat sie genau genommen auch nicht.

Meine beste Freundin erkannte ihren Fehler, versuchte zurückzurudern. Aber es gelang ihr nicht. Stattdessen taumelte sie hilflos in das dahinter aufgespannte Netz.

„Verdammt!“ Ich fluchte und stopfte die Waffe hektisch zurück in ihr Halfter. Der Dämon hatte uns gelinkt und uns direkt in die Fänge einer Arachne getrieben. Wie ich diese Viecher hasste. Sie war hier irgendwo, und gegen eine Arachne halfen die Kugeln, die ich in meiner Waffe hatte, nicht. Die, die es getan hätten, lagen sicher unter meinem Kopfkissen im Haus meines Meysters. Vorbereitung war alles, das hatte er uns immer wieder beigebracht. Aber das brachte mir jetzt auch nichts.

„Ich komm klar.“ Juna hatte eine Hand freibekommen. An ihrem Arm klebten grünlich schimmernde Fäden, die sie aus dem Netz gerissen hatte, in dem sie gefangen war.

„Hör auf, dich zu bewegen.“ Ich sah sie eindringlich an. „Du weißt, dass sie das anlockt.“ Ich stand immer noch auf der Türschwelle. Jetzt, wo wir ihr erlegen waren, hatte sich die Täuschung aufgelöst.

Die Gedanken in meinem Kopf überschlugen sich, suchten nach einer Lösung, meine Freundin zu befreien und gleichzeitig den Dämon nicht entkommen zu lassen. Es musste eine geben!

Aber bevor mir etwas einfallen konnte, fiel mein Blick auf die Arachne, die kopfüber an einem Türrahmen hing. Sie hatte ihre Spinnengestalt angenommen. Natürlich. Wahrscheinlich ging sie nicht davon aus, dass zwei Adepten der New Yorker Loge dumm genug waren, ihr ins Netz zu gehen. Das Klicken ihrer Mandibeln erfüllte den Raum. Ich musste die Situation aufklären, immerhin bestand eine fünfzig-fünfzig Chance, dass sie zu den Nachtwesen gehörte, die sich dem Pakt unterworfen hatten.

Schnell zog ich die Taschenlampe aus meiner hinteren Hosentasche und leuchtete damit den Raum aus. Ich vermied es tunlichst, das Licht direkt auf die Arachne zu lenken. Mein Meyster hatte darauf bestanden, dass das das letzte Mittel im Kampf gegen ein solches Wesen sein musste. Denn die empfindlichen Spinnenaugen erblindeten sofort, wenn sie mit dem Licht unserer Taschenlampen in Berührung kamen.

„Arachne, wandle dich!“ Ich wollte meine Stimme mit einem autoritären Unterton versehen, wusste aber nicht, ob man mir das abnahm. „Wir gehören zur Loge.“

Das Wesen bewegte sich nicht. Immerhin hörte das Klickern auf. Es schien abzuwägen und ich tat genau dasselbe. Angreifen oder versuchen, eine friedliche Lösung zu finden? Mein Herz trommelte gegen sein Rippengefängnis. Unsere Aufgabe war es, den Pakt zwischen den alchemistischen Logen und der Kirche zu wahren. Den Pakt, der besagte, dass wir die Nachtwesen davon abhalten sollten, in die Welt der Menschen einzugreifen. Der Pakt, der uns seit rund zweihundert Jahren Frieden bescherte. Gehörte die Arachne zu jenen Nachtwesen, die den Pakt unterstützten, oder zu denen, die versuchten, ihn zu sabotieren? Eine Regel hatte sie mit ihrem Netz in diesem Haus jedenfalls nicht gebrochen. Ich wusste, dass sie Tiere fingen, Katzen zum Beispiel. Oder kleine Hunde. Menschen gehörten nicht in ihr Beuteschema, auch wenn das Netz offensichtlich kräftig genug war, um einen festzuhalten.

Die Arachne begann zu zucken, hing aber weiterhin an der Decke. Ihre Beine bildeten sich in einem rasanten Tempo zurück, bis nur noch zwei und der Torso übrig waren. Das struppige Fell verschwand, Arme traten anstelle der Spinnenbeine und eine Frau hielt sich mit beiden Händen am Rahmen der Tür fest, an dem eben noch die riesige Spinne gehangen hatte. Sie war nackt.

Ich blinzelte und schaute zu Boden. Ich musste unbewusst den Atem angehalten haben. Erleichtert stieß ich jetzt die Luft aus. Die Arachne hatte sich also dazu entschieden zu kooperieren.

Die Frau streckte sich, bevor sie sich zu ihrer vollen Größe aufrichtete. Sie hatte kurzes dunkles Haar und ein Muttermal auf der Schulter. Ihre Nacktheit schien sie nicht im Mindesten zu stören. „Die Loge in meinem bescheidenen Heim?“, fragte sie mit rauer Stimme. Ich wusste, dass die Wesen immer einen Moment brauchten, um sich an ihre menschliche Gestalt zu gewöhnen. Ich ließ ihn ihr.

„Wir suchen einen Dämon.“

Sie schmunzelte. „Das habe ich mir schon gedacht.“

„Weißt du, wo er ist, Arachne?“, fragte Juna aus ihrer unvorteilhaften Position im Netz. Sie hatte es immer noch nicht geschafft, sich zu befreien. Der Kopf der Frau zuckte zu ihr hinüber. Es schien fast, als hätte sie Juna bis eben gar nicht bemerkt. „Lass mich dir helfen, Adeptin.“ Die Arachne stand neben meiner Freundin, bevor ich sie aufhalten konnte. Mit mehreren raschen Bewegungen durchtrennte sie das Netz mit ihren messerscharf zugefeilten Fingernägeln, bis Juna nicht länger darin gefangen war. Meine Freundin nickte der Spinnenfrau zu. Die Arachne richtete sich wieder an mich: „Der Dämon war nicht hier, Adeptin.“

„Das habe ich dich nicht gefragt.“ Meine Hand schloss sich enger um den Griff der Taschenlampe. Auch in ihrer jetzigen Gestalt war sie empfindlich gegen Licht. Zwar nicht im gleichen Maße wie zuvor, aber es würde reichen, um uns aus der Gefahrenzone zu bringen. „Leiste dem Pakt deinen Dienst.“

Das Schmunzeln der Arachne gefror. Sie beugte den Kopf und murmelte: „Ich habe seine Gegenwart gespürt, Adeptin. Er hat sich im Hinterhof versteckt, bevor ihr gekommen seid. Dann ist er zum Fluss gelaufen.“

„Wann?“

„Vielleicht vor zwei Minuten.“

„Den hol ich mir“, zischte ich an Juna gewandt und spürte die Wut durch meine Adern pulsieren. „Dem Pakt zur Ehre.“

„Dem Pakt zur Ehre“, erwiderte die Arachne. Sie blieb neben ihrem zerstörten Netz stehen, während wir an ihr vorbei zum Hinterausgang des Brownstone Hauses sprinteten. Zwei Minuten Vorsprung waren viel, aber meine Wut und Scham beflügelten mich. Juna und ich würden nicht die Adepten sein, die sich von einem einfachen Kreuzungsdämon hatten austricksen lassen. Wo er uns schon wie zwei absolute Anfänger hatte aussehen lassen, würden wir ihn jetzt verdammt noch mal stellen.

Der Hinterhof war kahl: Unkraut wuchs zwischen Betonplatten, eine kaputte Plastikschaukel, von der die rote Farbe abblätterte, lehnte rechts an der Wand. Ein aufgestochener Basketball lag nicht weit davon entfernt. Es war klar, dass das Haus verlassen war. Die Illusion des Dämons hatte nur so lange gehalten, wie Juna nicht durch die falsche Tür gefallen war.

An zwei Seiten war der Hinterhof von Steinmauern umgeben, die dritte Seite schützte nur ein Maschendrahtzaun, der in der Mitte eingerissen war. Das musste der Fluchtweg des Dämons gewesen sein.

Juna und ich liefen los. Meine Freundin schien genauso zu fühlen wie ich. Ich brauchte sie nicht anzusehen, um zu wissen, dass sie vor Wut kochte. Wir ließen den Zaun hinter uns und überquerten den Rasen, der dahinter lag. Der Hudson breitete sich vor uns wie eine samtige schwarze Fläche aus, in der Ferne erhob sich die glitzernde Fassade Manhattans. Wenn ich es nicht so eilig gehabt hätte, ich hätte innegehalten, um den atemberaubenden Ausblick zu genießen. Das war einer der Gründe, weshalb ich Brooklyn so liebte.

„Hier lang!“ Ich musste unbewusst langsamer geworden sein. Juna war schon ein gutes Stück vor mir. „Ich spüre ihn.“

Ich heftete mich an ihre Fersen. Das war der Vorteil daran, wenn man eine Halb-Nymphe zur Freundin hatte: Sie hatte Magie im Blut und konnte deshalb andere Magische in der Nähe wahrnehmen.

Wir ließen die Rasenfläche hinter uns. An ihrem Ende lag ein Radweg und dahinter der Fluss. Wir waren nicht mehr weit von der Manhattan Bridge entfernt, der weniger bekannten Schwester der Brooklyn Bridge. Was hatte der Dämon vor? Wollte er auf die Brücke?

Ich sah mich um, aber außer uns war niemand zu sehen. „Wenn er auf die Brücke läuft, wird es ungemütlich“, gab Juna zu bedenken. Sie keuchte.

„Ich weiß“, antwortete ich kurz angebunden. Die Brücke war voller Autos, voller Menschen, die nichts von der Existenz der Nachtwesen ahnten. Auch wenn der Dämon menschlich aussah, würde ihn das nicht davon abhalten, seine Kräfte einzusetzen. Im schlimmsten Fall hieß das, dass es Tote geben würde.

„Was machen wir jetzt? Ihn ziehen lassen?“, fragte Juna.

„Nein.“ Das war keine Option. Der Dämon hatte den Pakt schon gebrochen. Was hielt ihn davon ab, noch Schlimmeres zu tun? „Komm.“

Ich joggte den Weg entlang, bis die Brücke über uns aufragte wie einer der Wolkenkratzer Manhattans. „Ist er noch hier?“, fragte ich.

„Ja.“

„Wo?“

Juna blieb stehen. „Da. Am Fuß der Brücke. Siehst du die Leiter? Sie führt nach oben.“

Ich folgte ihrem ausgestreckten Zeigefinger und sah den Dämon, der keine zehn Fuß von uns entfernt bereits die halbe Strecke auf der Treppe zurückgelegt hatte. Er wollte tatsächlich nach oben. Aber er war nicht schnell genug gewesen.

Meine Hand fand die Waffe. Mit einem Ruck zog ich sie heraus. „Dämon!“, rief ich. Das Wesen drehte nicht einmal den Kopf. Wie besessen kletterte es weiter.

„Ava“, flüsterte Juna drängend.

„Dämon!“, rief ich ein zweites Mal. „Leiste dem Pakt deinen Dienst.“

Keine Reaktion.

„Ava, schieß jetzt oder er ist außer Reichweite.“

Ich biss mir auf die Lippe. Sie hatte recht. Es war zwar unsere Aufgabe, die abtrünnigen Nachtwesen davon abzuhalten, den Pakt zu brechen. Aber in erster Linie hatten wir uns dem Schutz der restlichen verschrieben. Wir wollten sie weder verletzen noch töten. Aber manchmal, besonders in Momenten wie diesen, blieb uns keine andere Wahl. „Ava, jetzt!“

Als ich anlegte, war mein Atem ganz ruhig. Ich zielte und drückte ab. Die Kugel traf.

Der Dämon erstarrte in seiner Bewegung und schaute zum ersten Mal nach unten. Es schien fast, als wurde ihm die Höhe, in der er sich befand, jetzt erst richtig bewusst.

„Er wird seine Gestalt ändern. Noch eine Kugel, Ava!“

Ich legte noch einmal an, zielte und schoss. Auch die zweite Kugel verfehlte ihr Ziel nicht. Sie würde ihn nicht töten, aber sie würde ihn davon abhalten, seine menschliche Gestalt zu verlassen. Und sie würde ihn benommen machen. So benommen, dass er jeden Moment die Leiter hinunterfallen würde. „Juna, jetzt!“

Meine Freundin schnellte vor. So zügig wie möglich zeichnete sie den Bannkreis, ihre Lippen rezitierten die Bindeformeln. Die Wirkung der Kugeln hielt schließlich nicht ewig und ich wollte diesen Mistkerl endlich von der Straße haben.

In diesem Moment ließ der Dämon los. Gerade noch rechtzeitig schaffte es Juna, den Kreis zu schließen. Kurz erglühte er rot, bevor er seine Macht entfaltete. Dann traf der Körper auf.

Trotz der Kugeln hatte sich der Dämon geschützt, sodass seiner menschlichen Form nichts geschah. Ihre Wirkung hatte aber noch nicht ganz nachgelassen, weswegen er leicht benommen auf die Füße kam. Er schwankte gefährlich hin und her. Dennoch passte er peinlich genau darauf auf, den Rand des Bannkreises nicht zu berühren. Täte er das, würde er sich verbrennen.

Ich trat vor. „Dämon“, wiederholte ich, „leiste dem Pakt deinen Dienst.“

Er zischte und wischte sich etwas aus dem Gesicht, das wie Blut aussah. Aber ich wusste es besser. Es war seine Substanz. Er versuchte sich immer noch von seiner menschlichen Gestalt zu lösen. Sobald die Wirkung der Kugeln nachgelassen hatte, würde er das auch schaffen. Natürlich würde es ihm nicht gelingen, den Bannkreis zu verlassen. Vorerst jedenfalls. Seine natürliche Form würde ihn jedoch mächtiger machen als die, in der er sich jetzt befand.

„Leiste dem Pakt deinen Dienst“, forderte ich ein drittes Mal.

Der Dämon zischte wieder.

Ich wollte gerade vortreten, als Schritte hinter uns laut wurden. Ein Mensch? Mein Kopf fuhr herum, doch es war nur John. Junas Miene verfinsterte sich. „Was will der hier? Wir haben ihn doch schon in Queens abgehängt“, murmelte sie.

„Da scheine ich genau richtig zu kommen.“ John blieb stehen. Er klopfte sich imaginären Staub von der Jacke und strich sich das schulterlange dunkle Haar aus dem Gesicht. „Du machst ihn doch hoffentlich nicht kalt, Ava?“

Ich kniff die Lippen zusammen. „Du weißt, dass wir ihn nicht töten dürfen.“

„Wir haben aus Notwehr gehandelt. Wen interessiert es schon?“, fragte er und spuckte in Richtung des Dämons.

„Hör auf mit dem Scheiß, John.“ Ich wusste, dass er die Nachtwesen hasste. Ich wusste nicht, woher er das hatte, an unserem Meyster konnte es nicht liegen. Dazu, ihn zu fragen, war ich allerdings auch nie gekommen. John und ich waren beide Adepten des gleichen Meysters, aber weitere Gemeinsamkeiten besaßen wir nicht. Er hatte eine jähzornige Ader, war ehrgeizig und auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Außerdem war er älter als ich, und daran erinnerte er mich auch gerne.

Aus den Augenwinkeln sah ich, dass das Wesen wie weichgezeichnet wirkte. Es würde nicht mehr lange dauern und der Dämon konnte seine wahre Gestalt annehmen. Dann blieb uns nichts anderes übrig, als ihn tatsächlich zu töten.

„Ava, Ava, Ava.“ John klang tadelnd, während er an Juna und mir vorbeischlenderte und sich dem Kreis näherte. Ich versteifte mich. „Du musst noch viel lernen.“ Er blieb vor dem Bannkreis stehen. Ich wusste, was er tun würde, bevor er es tatsächlich tat. „John, nicht!“ Ich langte nach vorne, konnte aber nicht mehr verhindern, dass Johns Fuß den Bannkreis brach. In diesem Moment verflüssigte sich die Gestalt des Dämons. Innerhalb von Sekunden wurde er zu einer pulsierenden schwarzen Masse. Und dieser Masse war die kleine Öffnung in ihrem Gefängnis nicht entgangen.

„Ups.“ John zuckte mit den Schultern.

„Bist du total bescheuert?“, fauchte Juna. Sie brachte ihr Bannbüchlein mit zitternden Fingern zum Vorschein, aber der Dämon war schneller. Er schoss an John vorbei, der ihn gewähren ließ, und umhüllte Juna. Sofort ließ sie das Buch fallen und umfasste ihren Hals, begann zu röcheln.

„Arschloch“, warf ich John an den Kopf, „du wusstest, dass sie das tun würde.“

John verschränkte beide Arme vor der Brust. „Willst du deiner Freundin nicht helfen?“

Wenn Blicke hätten töten können, John wäre auf der Stelle umgekippt. Aber jetzt brauchte Juna meine Hilfe. Ich wusste, dass der Dämon tat, was er tun musste, um nicht vernichtet zu werden. Er wusste, dass er keine Chance hatte, nicht gegen drei Adepten. Nun ja, eigentlich waren es nur zwei. John sah das hier ja nur als Unterhaltung an.

Es gab zwei Arten, Dämonen zu binden: Die eine, die ihnen nicht wehtat, war das Rezitieren aus dem Bannbüchlein. Die zweite war die Silberfalle. Im Gegensatz zum Bannen vernichtete die Silberfalle den Dämon und seine Substanz.

Ich wollte das eigentlich nicht tun. Das Wesen hatte zwar gegen den Pakt verstoßen, als es gestern Nacht, bevor wir es fanden, einen Menschen mithilfe seiner Magie verführt hatte, aber es war nur ein Kreuzungsdämon.

Juna sank zu Boden.

Aber ich musste. Meine Hand fuhr in den Beutel, den ich am Gürtel trug, und holte eine Handvoll Silberpulver hervor. Ohne weiter zu zögern blies ich es in die wabernde schwarze Masse.

Der Dämon reagierte sofort. Ein Zischen und Brodeln setzte ein. Die Masse entließ Juna aus ihrem Griff und verdichtete sich, so lange bis der Dämon in seine menschliche Form zurückgezwungen wurde. Nur seine Augen leuchteten rot. John trat vor. „Auf die Knie, Dämon.“

Das Wesen spuckte ihm vor die Füße, sagte aber nichts.

„Sofort.“ John war in seinem Element. Es widerte mich an.

Der Dämon blieb, wo er war. „Ich hoffe, du bist der Erste, den sie töten werden“, zischte er. „Ihr“, er machte eine Handbewegung in meine Richtung, „ihr alle werdet euch noch wünschen, dass ihr den Pakt nie geschlossen hättet. All eure Arbeit wird umsonst gewesen sein, all eure Arroganz wird –“ Eine silberne Klinge trennte den Hals des Dämons vom Körper und unterbrach ihn mitten im Satz. Juna schrie auf.

„So.“ John wischte sein Schwert an der Jacke des Dämons ab, bevor sich der Körper aufzulösen begann. „Ich konnte seinem Geschwätz nicht länger zuhören.“

„Du ekelst mich an.“ Juna war wutentbrannt. „Das wird ein Nachspiel haben, John.“

„Ach ja? Welches denn?“, fragte er, während sich die Substanz des Dämons langsam verflüssigte. „Sei froh, dass du überhaupt aufgenommen wurdest, Nymphe.“

Juna zog ihre Waffe und ich schnappte nach Luft. So weit war John noch nie gegangen. „Das nimmst du zurück“, sagte meine Freundin gefährlich leise.

Ich legte ihr eine Hand auf den Arm. „Juna, nimm die Waffe runter. Das will er doch nur.“

„Lass mich, Ava.“

„Bitte“, flüsterte ich, „ich brauche dich hier.“

Juna zielte noch einen Moment auf John, der sie süffisant grinsend ansah. Dann steckte sie die Waffe weg.

„Lass uns gehen.“ Ich legte ihr meine Hand zwischen die Schulterblätter und musste etwas fester als sonst zudrücken, damit sie auch wirklich mitkam.

„Ja, haut ruhig ab“, provozierte John noch einmal.

Ich fuhr herum. „Juna werden sie vielleicht nicht glauben, John, aber vertrau mir, wenn ich dir sage, dass Albert dich dafür exkommunizieren wird. Dafür sorge ich.“ Ich hielt seinem Blick stand, dann drehte ich mich wieder zu Juna um und sagte leise: „Komm. Mein Meyster wird sich darum kümmern, das verspreche ich dir.“

2

Es war kurz vor elf, als Juna und ich aus dem Schacht der New Yorker Subway traten. Das Rattern des Zuges verhallte hinter uns, wir waren allein. Kaum jemand nutzte zu dieser Zeit mitten in der Woche noch die Züge. Davon abgesehen war es allgemein bekannt, dass die New Yorker Subway ab einer gewissen Uhrzeit mit Vorsicht zu genießen war. Auch wir waren schon in Konfrontationen geraten – oder solche, die welche hätten werden können, wenn wir nicht unsere Waffen betont auffällig um die Hüfte getragen hätten. Das hielt die Creeps fern. Und den Rest der dunklen Gestalten auch.

„Bist du dir sicher, dass Meyster Albert sich damit überhaupt befassen will?“, fragte Juna schon zum dritten Mal. Die Unsicherheit in ihrer Stimme war deutlich zu hören. Sie hasste es, Hilfe anzunehmen. Sie hatte Angst, schwach zu wirken, obwohl Juna die stärkste Person war, die ich kannte. Sie hatte sich gegen alle Widerstände in die Loge gekämpft und war die Erste mit magischem Blut, die zu einer alchemistischen Adeptin geworden war.

„Natürlich“, versicherte ich ihr. „Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Er hat sich für deine Aufnahme eingesetzt, als viele dagegen waren. Er wird sich auch dieses Mal darum bemühen.“

Meine Freundin senkte den Kopf, während wir den Bürgersteig entlangliefen. Die Betonplatten waren mit Kaugummiresten und Herbstblättern übersät, die von den Bäumen gerieselt waren wie Schnee, der den nahenden Winter ankündigte. Genauso wie in dem Teil von Brooklyn, in dem wir den Dämon gejagt hatten, reihten sich hier Brownstone Häuser wie an einer Kette nebeneinander auf. Im Gegensatz zu der Straße, in der wir gejagt hatten, begegneten uns hier jedoch Menschen. Zu viele Menschen.

Ich runzelte die Stirn. „Was sind das für Lichter?“

„Wo?“, fragte Juna.

„Dahinten!“ Ich deutete mit dem Zeigefinger in die Richtung, in der das Haus meines Meysters lag. Mein Zuhause. Meine Ausbildungsstätte.

Juna blieb stehen und ich folgte ihrem Beispiel. Die Lichter waren blau und rot und tanzten in einer nie enden wollenden Litanei über die Ziegel der angrenzenden Häuser. Das war kein gutes Zeichen.

„Das … das sieht nach Cops aus.“ Junas Stimme riss mich zurück in die Realität.

„Was macht die menschliche Polizei hier?“, fragte ich und spürte, wie sich mein Magen zusammenzog. Menschen in der Nähe eines alchemistischen Hauses, die nichts mit den Logen zu tun hatten, bedeuteten meistens Ärger. Nicht unbedingt für uns, aber als Geheimgesellschaft, die unter dem Radar lebte, war es gelinde gesagt unvorteilhaft, in menschliche Machenschaften verstrickt zu sein.

„Komm.“ Juna zupfte an meinem Ärmel und gemeinsam joggten wir die Warren Street hinunter. Je näher wir den Lichtern kamen, desto unruhiger wurde ich. Ich hatte das ungute Gefühl, dass es hier nicht um ein Problem der Menschenwelt ging, dem wir nur als Zuschauer beiwohnten. Irgendetwas sagte mir, dass das hier mehr war. Nur noch vier Häuser von meinem Zuhause entfernt, blieb ich wie angewurzelt stehen. Eine Traube Menschen stand in einem Halbkreis auf Bürgersteig und Straße und gaffte. Vor ihnen eine Absperrung aus gelbem Plastik.

Juna stoppte neben mir. „Scheiße“, murmelte sie. Ich antwortete nichts. Was hätte ich auch sagen sollen?

„Lass uns näher ran, vielleicht sind es auch eure Nachbarn“, flüsterte meine Freundin und griff nach meinem Ärmel. Gemeinsam schoben wir uns durch die Menge bis nach ganz vorn vor das Absperrband.

Das Haus meines Meysters war das einzige weiße in einer Reihe von roten und braunen. Vor ihm parkten drei Polizeiautos und ein Krankenwagen. Er war leer. Die blaue Haustür, die ich so mochte, stand sperrangelweit offen. Cops liefen aus dem Haus und verschwanden darin wie Ameisen in ihren Bau. Dabei waren sie doch die Fremdkörper, die nicht hierhergehörten. Irgendjemand neben mir murmelte: „Ich wusste schon immer, dass etwas mit dem alten Kauz nicht stimmte.“

Ich spürte, wie eine irrationale Wut durch meine Adern zu pulsieren begann. Ich wollte mich umdrehen und dem Mann, den ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte, ins Gesicht schreien, dass er keine Ahnung hatte. Dass er weder mich noch meinen Meyster kannte. Dass er nicht wusste, wer wir waren, und dass er und die Polizei die Letzten waren, die hier sein sollten.

Juna spürte, dass ich mich anspannte, und legte mir eine Hand auf die Schulter. „Nicht jetzt“, flüsterte sie. Mit zusammengebissenen Zähnen nickte ich. Mein Blick wanderte zurück zum Haus. Und noch bevor wir uns entscheiden konnten, aus der anonymen Menge hinauszutreten, wurde eine Trage aus dem Inneren zum Ausgang geschoben. Sie war aus Metall und auf sie geschnallt war … Ich sog scharf die Luft ein. Auf sie geschnallt war ein Körper, bedeckt von einem weißen Tuch. Ich konnte das Gesicht nicht sehen, aber ich ahnte, wer es war. Wer es sein musste.

„Ava.“ Junas Stimme klang erstickt. „Es tut mir so leid.“

Ich brauchte einen Moment, um zu verstehen, was ihr leidtat. Denn alles um mich herum schien langsamer zu laufen, wie in Zeitlupe. Der Gedanke, dass dort auf der Bahre, die gerade die Stufen heruntergetragen wurde, mein Meyster lag, war so fern wie die Sterne am Himmel. Ich starrte auf die Trage, deren metallener Unterbau am Fuße der Treppe angekommen wieder ausgefahren wurde. Die Sanitäter rollten sie zum Krankenwagen und hoben sie hinein. Der dumpfe Knall der sich schließenden Türen riss mich aus meiner Lethargie.

Unbeholfen machten meine Beine einen Schritt nach vorne. Dann noch einen und noch einen, bis sich das Absperrband gefährlich spannte. „Miss“, ein Polizist kam auf mich zugeeilt. „Bitte treten Sie zurück!“

Ich schaute ihn nicht einmal an. Meine Augen waren auf den Krankenwagen gerichtet, auf ihn fixiert. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich dorthin wollte. Dass ich mich überzeugen musste, dass mein Meyster nicht der Körper war, der starr und tot auf der Trage gelegen hatte. Denn das würde bedeuten … das würde bedeuten … „Miss, ich habe gesagt: Bleiben Sie zurück!“ Der Polizist zog seine Waffe.

Finger gruben sich von hinten in meinen Oberarm, ließen mich taumeln. Ich wollte mich umdrehen, um zu sehen, wer mich davon abhielt, mein Ziel zu erreichen, aber ich konnte meinen Blick einfach nicht von dem Krankenwagen lösen. Die Sanitäter stiegen gerade ein und starteten den Motor.

„Ava“, eine Männerstimme dicht an meinem Ohr, „komm mit.“

Ich rührte mich nicht. Der Polizist senkte seine Waffe und sah mich an. Der Druck der Finger in meinem Fleisch wurde stärker. „Jetzt. Die Loge wartet auf dich. Wir erklären dir alles Weitere.“

Drei Sekunden verstrichen, dann blickte ich zu Boden. Schnell drehte ich mich um und folgte dem Mann, dessen Finger meinen Oberarm immer noch fest umklammerten, zu einem der parkenden Autos. Er öffnete die Beifahrertür. „Steig ein.“ Ich tat wie mir geheißen, fühlte mich nach wie vor benommen. Als ob das, was ich gerade gesehen hatte, nie passiert war. Noch mehr Türen schlugen. Dann fuhren wir los.

Ich brauchte zehn Blocks, bis mich der Schock langsam aus seinen Klauen entließ. Als ich endlich nicht mehr wie paralysiert auf die Laternen starrte, die ich im Seitenspiegel hinter uns kleiner werden sah, hatten wir Cobble Hill längst hinter uns gelassen. Wir fuhren in Richtung Dumbo und Manhattan Bridge. Ich kannte die Strecke: Wir waren auf dem Weg zum Hauptquartier der Loge.

Mit zitternden Fingern wischte ich mir übers Gesicht, als ob ich das Bild des toten Körpers auf der Trage aus meiner Erinnerung löschen könnte. Im Rückspiegel sah ich Juna, die mich mit genau dem gleichen Schock in den Augen betrachtete, aus dem ich mich gerade befreit hatte.

Der Wagen erreichte die Brücke. Ich öffnete den Mund, konnte aber nichts sagen, meine Zunge klebte pelzig am Gaumen. Nutzlos. Ich räusperte mich.

Ein Mal.

Zwei Mal.

Dann hatte ich genug Mut gesammelt, um die Frage zu stellen, die mir so viel Angst machte: „Ist er tot?“

Der Fahrer sagte nichts, bis wir in der Mitte der Brücke waren. Manhattan wurde vor mir immer größer, die Lichter der Gebäude schwirrten in der Luft wie Diamanten. „Ja.“

Ich schluckte den stacheligen Ball hinunter, der sich in meiner Kehle gebildet hatte, und sah den Mann zum ersten Mal an: eine Narbe am rechten Auge, die bis zur Wange reichte, Bart, dunkles Haar. Ich hatte ihn noch nie gesehen, aber das musste nichts heißen. Als Adeptin war ich nur bei der Hauptversammlung anwesend, und ich war längst nicht lange genug dabei, um alle Mitglieder der New Yorker Loge zu kennen. „Wie?“

Der Wagen hatte das Ende der Manhattan Bridge erreicht und rumpelte gerade über die Begrenzung zur Straße. „Das wird dir Diakon Libarius erklären.“

Natürlich. Er war nur der Bote, der mich und Juna aus der Gefahrenzone gebracht hatte. Ich schaute wieder in den Rückspiegel und fand den Blick meiner besten Freundin. Sie wirkte besorgt. Aber wer wäre das in Anbetracht der Tatsachen nicht?

Zwanzig Minuten später hielten wir vor dem Woolworth Building. Erbaut von einem der reichsten Männer New Yorks war es schon vor langer Zeit in den Besitz der Loge übergegangen. Ich guckte nach oben: Achtundfünfzig Stockwerke ragte es in den Himmel, wie ein Speer. Das Gebäude verkörperte den Charme des alten New York wie kein anderes. Die Detailverliebtheit, mit der es gestaltet worden war, verblüffte mich immer wieder aufs Neue. Offiziell wurden hier Wohnungen für Superreiche gebaut und es war für die Öffentlichkeit tabu, tatsächlich dienten diese Maßnahmen aber nur dem Schutz der Loge.

Auch zu dieser Stunde waren die Straßen noch voller Menschen. Taxis schoben sich wie gelbe Insekten durch den Verkehr und im Park nebenan spielte eine Band auf einer Bühne. Für die New Yorker ging das Leben weiter. Nur für mich war es stehen geblieben.

Die Beifahrertür wurde geöffnet und der Mann, der uns hergebracht hatte, sagte: „Komm, Ava. Man erwartet dich.“

Zögerlich stieg ich aus dem SUV, der in der Parkzone nur für Logenwagen abgestellt worden war. Ich spürte ein Ziepen in der Magengegend: Mein Instinkt verriet mir, dass etwas nicht stimmte.

Ich schüttelte den Kopf.

Alles stimmte nicht. Mein Meyster war tot. Die menschliche Polizei hatte seine Leiche abtransportiert und wer weiß nicht was noch alles in unserem Haus entdeckt.

Juna war hinter mir, als wir durch die Drehtür ins Gebäude gelangten. Sobald wir sie durchquert hatten, war der Lärm der Straße verschluckt. Das Foyer des Logenhauptquartiers war ebenso beeindruckend wie seine äußere Erscheinung: Gold, Marmor und Terrakotta dominierten mein Sichtfeld. Links und rechts befanden sich Fahrstühle, die wie aus einer gotischen Kirche entliehen wirkten. Geradeaus in der großen Halle spannte sich eine byzantinisch anmutende Kuppel auf, geschmückt mit Aberhunderten von Steinen. Dahinter führte eine repräsentative Treppe in den Versammlungssaal der Loge.

Der Mann steuerte zielsicher auf die Anmeldung zu, die unter der Kuppel errichtet worden war. Außer uns und dem Portier war niemand da. Das wunderte mich nicht. Zwar lebten einige Logenmitglieder im Gebäude, aber es war spät und die Nachricht von Albert hatte sich bestimmt noch nicht herumgesprochen.

„Ich bringe Ava Stein, wie von Diakon Libarius angeordnet.“

Der Portier nickte. „Sehr wohl. Warten Sie.“ Er griff nach einem schweren goldenen Hörer, der zu einem Telefon aus den Zwanzigern gehörte. Die Loge hatte schon immer ein Faible für Altes gehabt, auch in ihrer Inneneinrichtung.

„Ja“, hörte ich den Portier sagen, „sie ist hier.“ Er legte auf und sah mich über seinen Brillenrand hinweg scharf an. „Kommen Sie, Adeptin.“ In Kombination mit seinem schwarzen maßgeschneiderten Anzug mit Stehkragen und dem grauen Haar, das im Nacken zu einem Pferdeschwanz gebunden war, wirkte er wie ein Lehrer. Ein ungeduldiger Lehrer, der mit seiner Hand zu wedeln begann, als ich nicht sofort reagierte. „Der Diakon empfängt Sie jetzt.“

„Ava, geh“, flüsterte Juna hinter mir. „Ich warte auf dich.“

Der Mann, der uns gebracht hatte, wandte sich wieder zu uns um. „Das wird nicht nötig sein. Ich bringe Sie zu Ihrem Meyster“, sagte er an Juna gewandt. „Er wird Ihnen alles Weitere erklären.“

„Alles Weitere?“, echote Juna. „Was soll das heißen?“

„Das erfahren Sie dann.“ Er machte eine Geste in Richtung der Drehtür. „Gehen wir.“

Hilflos sahen meine beste Freundin und ich uns an, dann folgte Juna der Aufforderung. Einen Augenblick später war ich mit dem Portier allein. Das Unwohlsein verstärkte sich noch. Das hier fühlte sich falsch an.

Der Mann räusperte sich und ich senkte den Blick zu Boden. Trotzdem würde ich der Situation jetzt nicht entfliehen können und vielleicht bekam ich ja wirklich ein paar Antworten von unserem Obersten. Das Amt des Diakons war zwar auf drei Personen verteilt, dennoch galt Henning Libarius bei Weitem als der Mächtigste unter ihnen. Bisher hatte ich nicht besonders viel mit ihm zu tun gehabt. Er hatte mir nur ein Mal bei meiner Initiierung die Hand geschüttelt, wobei sich sein stahlgrauer Blick in meinen gebohrt hatte, als würde er etwas in meinem Gesicht suchen.

Der Portier führte mich um den Empfangstresen herum und die Treppe hinauf. In der Weihnachtszeit wurde hier ein Baum aufgestellt und die Mitglieder mussten über Seitentüren in den Saal gelangen. Aber das würde noch ein paar Monate dauern. Er öffnete die Flügeltüren und ließ mich in den Raum. Danach schloss er sie hinter mir.

Ich war allein.

Vorsichtig machte ich einige Schritte in den Saal hinein. Ich hatte ihn erst einmal gesehen, bei meiner Initiierung. Jetzt waren die Stuhlreihen verschwunden. An zwei Seiten war der Raum mit bodentiefen Fenstern ausgestattet, die einen wunderbaren Blick auf das glitzernde Manhattan eröffneten. An der Rückwand war ein Podest angebracht worden, auf dem ein runder Tisch aus Mahagoniholz samt Stühlen stand. Trotz seiner Größe wirkte er ein wenig verloren.

Ich machte ein paar Schritte in den Raum hinein. Der Holzboden im Fischgrätenmuster knarzte unter meinen Füßen. Mein Blick war immer noch wie magisch von dem nächtlichen Gesicht der Stadt angezogen.

Eine Tür klappte, ich drehte mich um. Diakon Libarius hatte den Saal durch einen Nebeneingang betreten. Unter seinem Arm klemmte etwas, das aussah wie eine Akte. Das Hemd unter seinem marineblauen Pullunder wirkte zerknittert, als ob er es sich nur eilig übergeworfen hätte. Seinen Augen sah man die späte Stunde jedoch nicht an. Sie waren berechnend und kalt wie immer. „Ava.“

„Diakon.“ Ich neigte den Kopf.

„Es tut mir leid, dass du es auf diese Weise erfahren musstest. Ich habe gehört, dass du gerade auf dem Weg nach Hause warst. Wenn es irgendetwas gibt, das ich für dich tun kann, lass es mich wissen.“

Ich lächelte. Der Kloß in meinem Hals machte es mir unmöglich zu antworten. Wieder sah ich Alberts Leiche auf der Bahre vor mir, hörte die Stimmen der Menschen, schmeckte den Schock auf meinen Lippen.

Der Diakon gab mir einen Moment, bevor er fortfuhr: „Auch wenn du es jetzt wahrscheinlich noch gar nicht begreifen kannst, müssen wir dafür sorgen, dass du auch weiterhin sicher untergebracht wirst. Schließlich bist du eine unserer besten Adeptinnen.“ Das Kompliment perlte an mir ab wie Wasser von einer Regenjacke. Meine Gedanken waren nach wie vor bei Albert. „Deshalb habe ich mit einer Meysterin auf Staten Island telefoniert. Sie wäre bereit, dich aufzunehmen.“

„Ich ...“ Ich versuchte einen klaren Satz herauszubringen, aber ich fühlte mich immer noch wie in Watte gepackt. Mein Kopf war einfach zu keinem klaren Gedanken fähig. Mich interessierte nicht, ob irgendeine Meysterin mich aufnehmen wollte. Das Einzige, was ich wissen wollte, war, wieso Albert tot war, verdammt noch mal! Warum überfuhr er mich so? Müsste er nicht wissen, dass das die Frage war, die mir auf der Zunge brannte?

Unsere Blicke begegneten sich und ich runzelte die Stirn. Er machte das absichtlich. Er wollte mich in eine Richtung drängen, wollte verhindern, dass ich Fragen stellte. Ich kniff die Augen zusammen, konzentrierte mich. „Vielen Dank für Ihr Angebot, Diakon. Aber zuerst möchte ich mehr über den Tod meines Meysters erfahren. Das verstehen Sie sicher.“

Seine Augen blitzten auf. Ich hatte also recht gehabt. „Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht viel, Ava.“

„Aber Sie können mir sicher verraten, weshalb die menschliche Polizei vor Ort war.“ Mein Tonfall war scharf. „Es geht nicht nur um Albert, Diakon. Die Menschen haben im Haus Spuren gesichert. Sie werden es auf den Kopf stellen. Das könnte die Loge gefährden.“

Er schüttelte sachte den Kopf, als hätte ich etwas Dummes gesagt. Ich spürte, wie mein Inneres vor Wut anfing zu brennen. „Das lass unsere Sorge sein. Wahrscheinlich handelt es sich nur um ein Missverständnis.“

„Nein. Ich habe die Polizeiwagen gesehen.“

Der Diakon wirkte ein wenig verstimmt, aber schließlich ließ er sich zu einem kurzen Kopfnicken bewegen. „Na gut. Ich werde Exaktoren aussenden.“

„Danke.“ Sein Entgegenkommen hatte mir ein wenig Mut gemacht. „Was werden Sie wegen des Mordes unternehmen?“

„Ava“, er klang schon wieder, als würde er mit einem Kindergartenkind sprechen, „wir müssen erst einmal prüfen, ob überhaupt ein Mord vorliegt.“

Mir klappte die Kinnlade herunter. „Was? Aber wie können Sie –“

In diesem Moment wurde die Tür in meinem Rücken wieder geöffnet. Wer störte ausgerechnet in diesem Moment unsere Unterhaltung?

„Diakon, verzeihen Sie meine späte Ankunft. Meine Mitadeptin hat mir leider nichts von dem bedauerlichen Vorfall erzählt.“

Ich fuhr herum. Es war John. Mit langen Schritten kam er auf uns zu, selbstsicher wie immer. Fast schien es, als würde es ihn überhaupt nicht tangieren, dass Albert tot war.

„Mister Bradford.“ Henning Libarius klang erfreut. Warum wunderte mich das nicht? „Wie ich Ava eben schon erklärt habe, werden Sie beide in Staten Island untergebracht. Eine der dortigen Meysterinnen wird Sie aufnehmen.“

John neigte ehrerbietig den Kopf. Am liebsten wäre ich ihm ins Gesicht gesprungen. „Das ehrt uns sehr. Nicht wahr, Ava?“

„Natürlich“, gab ich zähneknirschend zurück, bevor ich mich wieder an den Diakon wandte. „Ich würde aber gerne auf unser Gespräch zurückkommen –“

„Was kann wichtiger sein als unsere Zukunft?“, fuhr mir John ins Wort und sammelte schon wieder Fleißsternchen beim Diakon.

Ich schoss ihm einen wütenden Blick zu. „Der Tod unseres Meysters zum Beispiel?“

„Die Loge wird sich darum kümmern.“

„Wie kannst du nur so kaltblütig sein?“

„Ich diene dem Pakt. Alles andere ist nicht von Belang.“

Ich blinzelte. „Das musst ausgerechnet du sagen!“ Wie konnte er es wagen, diese Karte auszuspielen, nachdem er den Dämon, den Juna und ich hätten binden sollen, einfach vernichtet hatte? Er und dem Pakt dienen? Dass ich nicht lachte.

Johns zufriedene Miene ließ meine Finger zucken. Am liebsten hätte ich sie ihm um den Hals gelegt und kräftig zugedrückt.

„Genug.“ Die Stimme des Diakons durchschnitt unseren Streit. „Ava, bitte warte im Nebenzimmer“, er machte eine Geste in Richtung der Tür, durch die er die Halle betreten hatte, „ich habe noch etwas mit John zu besprechen.“

„Aber –“

„Sofort.“

Die Demütigung brannte auf meinen Wangen, als ich den Kopf senkte. Ich wusste, wann ich verloren hatte. Ohne beide noch eines Blickes zu würdigen, stürmte ich hinaus und ließ die Tür unwirsch hinter mir ins Schloss fallen. Das Nebenzimmer war vollgestopft mit Bücherregalen. Es gab keinen Stuhl, keine Fenster. Nur eine weitere Tür an der gegenüberliegenden Wand.

Ungeduldig tigerte ich auf und ab. Ich war rausgeschickt worden, als ob mich das alles nichts anginge. Zugegeben, ich war noch nicht volljährig, so wie John, und zusätzlich Adeptin. Aber ich hatte das dumpfe Gefühl, dass es nicht daran lag. Es lag an mir und den Fragen, die ich gestellt hatte. Es lag daran, dass der Diakon mir nicht erklären wollte, warum die Loge nichts tat, um unsere Entdeckung zu verhindern. Warum zum Henker war er so ruhig gewesen? Und warum hatte er behauptet, dass Alberts Tod kein Mord gewesen war? Mein Meyster hätte sich nicht umgebracht. Gestern erst hatten wir den Ausbildungsplan des nächsten Jahres miteinander durchgesprochen. Nichts hatte darauf hingewiesen, dass er … Der Stachelball war wieder da, drückte mir die Kehle zusammen. Ich suchte nach der Wut in meinem Bauch, um die Trauer zurückzudrängen. Ich wollte nicht weinen. Nicht jetzt. Nicht hier.

Ich atmete mehrere Male tief durch.

Ein Mal.

Zwei Mal.

Drei Mal.

Dann ging es wieder. Erschöpft glitt ich an einem der Bücherregale auf den weinroten Teppich, der den ganzen Boden bedeckte. Auf einmal war ich so müde. Am liebsten hätte ich sofort die Augen geschlossen, mich in mein Bett gelegt und wäre morgen früh mit dem schlechten Gefühl eines Albtraums wieder aufgewacht. Aber ich wusste, dass das nicht passieren würde.

Als sich mein Gedankenkarussell etwas beruhigt hatte, streckte ich die Beine aus und lauschte. Die Stimmen von John und dem Diakon waren verstummt. Hatte man mich vergessen? Wie lange saß ich hier schon? In manchen Momenten zog die Zeit einfach an mir vorbei, und dieser hier war einer davon. Ich hätte nicht sagen können, ob ich zehn Minuten oder zehn Stunden auf dem weinroten Teppich gesessen hatte. Mein tauber Hintern gab mir allerdings deutlich zu verstehen, dass es schon eine Weile her sein musste, dass ich den Raum betreten hatte.

Mit einem Ächzen kam ich auf die Füße und legte meine Hand auf den Türknauf, der zum Saal führte. Ich drückte ihn hinunter und spähte nach draußen.

Der Saal war leer.

Das war seltsam. Der Diakon schien so fixiert darauf gewesen zu sein, mich möglichst rasch zu der neuen Meysterin abzuschieben, er hätte mich nicht vergessen. Vielleicht hatte meine Warnung ja doch etwas bewirkt? Trotzdem würde ich nicht länger hier sitzen bleiben. Ich musste den Diakon finden und mit ihm über den Tod Alberts sprechen. Das war er mir schuldig.

Ich schloss die Tür wieder und öffnete die gegenüberliegende. Sie führte auf einen Gang, der ebenfalls mit Teppich ausgelegt war. An marmornen Wänden hingen Gemälde ehemaliger Diakone der New Yorker Loge und altertümliche Lampen mit Schirmen.

Leise zog ich die Tür hinter mir zu. Jetzt, wo ich hier war, war ich mir nicht mehr sicher, ob das die richtige Entscheidung gewesen war. Wäre es nicht besser gewesen, zurück zum Portier zu gehen? Aber der hätte mich mit Sicherheit nicht zu Libarius gelassen. Das sagte mir meine Intuition.

Entschieden schüttelte ich die Zweifel ab und marschierte los. Der Teppich verschluckte meine Schritte. Es war nichts zu hören, nur die Lüftung rauschte im Hintergrund. Ich ging weiter, bis der Gang um eine Ecke bog. Kurz bevor ich sie erreicht hatte, wurde irgendwo dahinter mit Nachdruck eine Tür aufgerissen. „Sorgen Sie dafür, dass der Ordensmarschall verschwindet, Ripley. Er darf uns nicht dazwischenfunken.“

Ich blieb wie angewurzelt stehen. Das war die Stimme des Diakons gewesen. Er musste gleich hinter der Ecke stehen, so nah klang sie.

Der Mann, mit dem er gesprochen hatte, antwortete: „Sehr wohl, Diakon.“

„Niemand wird in diesem Fall ermitteln, habe ich mich klar ausgedrückt? Wir behandeln Alberts bedauerliches Ableben nicht als Mord. Erst recht nicht nach der Sache mit Bartholomäus. Sie wissen besser als ich, dass er schon genug Ärger gemacht hat. Gut, dass er nicht länger in New York ist.“ Er klang nicht, als würde er den Tod meines Meysters bedauern. Eher so, als käme er ihm sehr gelegen. Und wer war Bartholomäus? Ich hatte den Namen schon einmal gehört, aber mir wollte beim besten Willen nicht einfallen, wo. „Schicken Sie trotzdem jemanden, der das Haus sichert. Wer weiß, was der alte Narr dort alles liegen hatte. Nichts, was die Menschen ohne Magie finden würden, natürlich. Aber man weiß nie.“

„Natürlich.“

Eine kurze Pause. „Ach … und Ripley?“

„Ja?“

„Sorgen Sie auch dafür, dass Alberts Adeptin nach Staten Island gebracht wird. Sie hat mir zu viele Fragen gestellt. Sie wartet im Nebenzimmer des großen Saals.“ Er räusperte sich. „Wie ein Lämmchen.“

„Ich werde sie gleich holen, Diakon Libarius.“

„Danke.“ Schritte entfernten sich, zum Glück in die andere Richtung. Einen Augenblick noch war ich wie erstarrt, dann drehte ich mich auf dem Absatz um und hastete zurück zu der Tür, die in den Nebenraum führte. Auf gar keinen Fall sollte jemand erfahren, dass ich den Diakon belauscht hatte. Das würde mich in Teufels Küche bringen.

Gerade als sich meine Hand um den Türknauf schloss und ihn herumdrehen wollte, schlichen sich die letzten Worte von Henning Libarius wieder in meinen Kopf: Niemand wird in diesem Fall ermitteln.Sie hat mir zu viele Fragen gestellt. Wie ein Lämmchen. Ich erschauerte vor Ekel und die Wut, die mich aufrecht gehalten hatte, war zurück.

Ich drehte den Knauf und schlüpfte in den Nebenraum. Doch ich blieb nicht dort. Stattdessen durchquerte ich ihn und den dahinterliegenden Saal. Mit zitternden Fingern stieß ich die Flügeltüren auf und rannte die Treppe hinunter am Portier, der mich überrascht ansah, vorbei zum Ausgang.

Dann war ich draußen.

Der Lärm der Stadt schwappte über mich wie eine Welle, während ich auf die City Hall Subway Station zulief. Weg, nur weg. So weit und so schnell wie möglich.

Ich war kein Lämmchen.

Und wenn der Diakon dachte, dass ich den Tod meines Meysters einfach hinnahm, dann lag er falsch. Wenn er schon keine Fragen stellte, dann war es meine Aufgabe, das zu übernehmen. Es war das Mindeste, das ich für Albert tun konnte. Schließlich war er wie ein Vater für mich gewesen.

3

Die Subway ratterte von links nach rechts, während ich auf meinem orangen Plastiksitz über die Reichweite meiner Entscheidung nachdachte. Es war nicht schlau gewesen zu fliehen. Aber es war richtig. Ich musste einfach wissen, was wirklich mit Albert geschehen war. Ich konnte nicht weitermachen, als wäre nie etwas passiert. Aber das hieß auch, dass ich ab jetzt untertauchen musste. Ich glaubte zwar nicht, dass ich wichtig genug war, um von der Loge mit Großaufgebot gesucht zu werden, aber Diakon Libarius würde mich sicherlich nicht ohne Konsequenzen herumschnüffeln lassen. Er würde verhindern, dass ich mehr über den Tod von Albert herausfand, genauso wie er meine Fragen hatte unter den Teppich kehren wollen. Ich musste also vorsichtig sein, auf der Hut. Doch bevor ich Licht ins Dunkel bringen konnte, wollte ich zurück zum Haus. Ich würde mich bewaffnen und nach Hinweisen suchen, die die Loge nicht gefunden hatte. Wenn sie denn überhaupt schon dort gewesen waren. Ich brauchte einen Anfang, einen Hinweis, irgendetwas.

Ich schluckte die Angst herunter, die sich wie aus dem Nichts um meinen Brustkorb klammern wollte, und atmete tief durch. Vielleicht sah ich auch nur Gespenster. Vielleicht war der Weg der Loge der richtige. Aber das konnte ich erst sagen, wenn ich meinen ausprobiert hatte. Und solange ich nicht sicher wusste, weshalb mein Meyster tot war, würde ich nicht klein beigeben.

Um mich abzulenken, schaute ich nach links. Der einzige andere Passagier war ein Obdachloser, der zusammengerollt auf einer Sitzreihe lag. Er trug eine blaue Mütze, zerrissene Jeans und Sneakers, von denen sich die Sohlen lösten. Von ihm ging keine Gefahr aus. Ich hatte keine Ahnung, wie spät es war, aber es musste früher Morgen sein. Noch waren keine Pendler unterwegs, also etwas zwischen zwei und drei Uhr?

Der Zug hielt. Ich fuhr mir übers Gesicht und stand auf. Die Fahrt war zügiger gegangen als gedacht. Mit gesenktem Kopf und tief in die Stirn gezogenem Hoodie, um nicht direkt in die Kameras zu gucken, verließ ich den Bahnhof.

Draußen hatte es wieder angefangen zu regnen. Schwere Tropfen klatschten auf die Straße, während ich über den Asphalt lief. Fast bereute ich, dass ich eine Station vorher ausgestiegen war. Mir war das Risiko einfach zu groß gewesen, dass die Loge mich an der Bergen Station abfing. Auch jetzt noch war ich bis aufs Äußerste angespannt. Doch außer mir war niemand bei diesem Wetter auf den Straßen.

Als ich in die Warren Street einbog, zog sich mein Magen zusammen. Wieder überfielen mich die Bilder des Krankenwagens, der Polizeilichter, der Menschen. Aber dieses Mal war neben dem Schock und der Trauer auch Wut dabei. Wut auf den Diakon, auf die Loge.

Nein.

Mein Meyster hätte sich nicht umgebracht. Das ohne richtigen Anhaltspunkt zu behaupten, war einfach falsch. Der Diakon hatte das aus einem Grund gesagt, den ich jetzt noch nicht kannte. Aber ich würde ihn aufdecken. Darauf konnte er Gift nehmen.

Als das Haus in meinen Blickwinkel rückte, blieb ich stehen und zog mich in den Schatten eines Treppenaufgangs zurück. Die Brownstone Häuser boten eine perfekte Tarnung, denn viele in unserer Straße hatten Vorgärten, die mit hohen Büschen und Bäumen bepflanzt waren, die auch jetzt im Herbst noch eine gute Deckung boten.

Vorsichtig checkte ich die Lage, ließ meinen Blick über die parkenden Autos gleiten. In keinem sah ich eine Silhouette sitzen, die darauf wartete, mich zurück ins Hauptquartier zu schleifen. Alle Fenster waren dunkel. Die Stadt, die niemals schlief, lag hier in Brooklyn so früh am Morgen da wie in einem Dornröschensarg.

Ich war allein.

Einen Moment noch blieb ich stehen, nahm die Stimmung in mich auf. Beinahe fühlte es sich friedlich an. Wenn da nicht das gelbe Absperrband gewesen wäre, das vor dem Eingang zu meinem Zuhause gespannt war. Ich gab mir einen Ruck.

Eiligen Schrittes überquerte ich die Straße. Meine Jeansjacke hatte sich längst voll Wasser gesogen und ich schwor mir, den Regenmantel einzupacken. Der Herbst war dieses Jahr besonders nass.

Ich beugte mich unter dem Absperrband durch und lief die Treppen zum Keller hinunter. Den Haupteingang zu nehmen erschien mir nach dem Polizeiaufgebot zu riskant. Wer wusste schon, welcher neugierige Nachbar vielleicht doch Nachtwache schob? Meine kalten, klammen Hände nestelten den Schlüssel ins Schloss und dann war ich drin. Erleichtert schloss ich die Tür hinter mir und lehnte mich an sie. Obwohl ich zu Hause war, wollte sich das Gefühl von Geborgenheit nicht einstellen. Und ich wusste auch, weshalb: Irgendwo hier war mein Meyster gestorben. Ich hatte Angst davor, etwas vorzufinden, das mich daran erinnerte. Irgendetwas, das ich nicht sehen wollte. Der Gedanke ließ mein Herz zu Eis gefrieren und ich zog die Taschenlampe hervor, die ich zuletzt gegen die Arachne eingesetzt hatte. Innerlich zitternd leuchtete ich den Keller aus – hier sah alles so aus wie immer: Betonboden, Backsteinwand, Metallregale an den Wänden, in denen sich Einmachgläser stapelten, mein altes Fahrrad in der Ecke. Nichts, was den Verdacht der Menschen erregen würde. Auch wenn ich es nicht zugeben wollte, ein bisschen erleichtert war ich.

Trotzdem war der Keller nicht nur deswegen mein Ziel gewesen, weil es unauffälliger war, das Haus von hier aus zu betreten. Ich wusste, dass Albert hinter dem Regal zu meiner Linken eine Geheimtür verborgen hatte. Dahinter war sein Büro, sein richtiges Büro.

Ich lauschte noch einmal in die Stille des Hauses hinein. Nichts. Dann betätigte ich den Knopf. Er war so gut in das Regal eingelassen, dass niemand, der nicht von ihm wusste, ihn jemals hätte finden können. Geräuschlos schwang das Regal nach außen auf und gab den Backstein frei. Auch jetzt noch würde niemand das Büro betreten können. Nur mit dem Schlüssel, der um meinen Hals baumelte, war das möglich.

Wie tausende Male zuvor öffnete ich den Zugang und trat auf die Treppe, die in das Versteck führte. Ich würde Licht brauchen, Albert war nicht der ordentlichste Mensch gewesen. Die Taschenlampe wäre keine große Hilfe. Auch wenn ich das nicht gerne riskierte, ich wollte nicht umsonst hergekommen sein.

Das Deckenlicht flammte auf und tauchte den Raum in sein weiches Licht. Mein Herz zog sich schon wieder zusammen, weil einfach alles mich an meinen Meyster erinnerte: der Läufer über dem nackten Steinboden, die Ledersessel vorm Kamin, in dem noch die abgebrannten Scheite des letzten Feuers lagen. Und die zwei großen Tische. Einer davon war Alberts Schreibtisch gewesen, an dem anderen hatte er Experimente durchgeführt.

Ich schluckte den Klos in meinem Hals hinunter und ging auf den Tisch zu, auf dem sich Aufzeichnungen türmten. Erst jetzt, als ich näher herangetreten war, bemerkte ich, dass sie in akkuraten Stapeln geordnet waren. Ich kniff die Augen zusammen. Das war nicht Alberts Art. Bei ihm hätten die Papiere durcheinander auf der Platte gelegen, in genau der Reihenfolge, in der er sie gebraucht hatte. War doch jemand hier gewesen?

„Ich dachte mir, dass jemand von der Loge kommt.“

Der Schreck fuhr mir genauso heftig in die Knochen, wie ich mich umdrehte. Meine Hand schoss zu der Waffe, die ich gerade ziehen wollte.

„Ah, ah, ah.“ Der Mann, der im Türrahmen stand, schüttelte den Kopf. In seiner Hand eine Pistole. „Das würde ich an deiner Stelle lassen.“

Meine Finger schwebten kurz vor dem Griff, ich taxierte den Fremden. Im Gegenlicht konnte ich ihn nicht besonders gut sehen, aber er schien Ernst machen zu wollen. „Sagt wer?“, fragte ich deshalb.

Ein kurzes Lachen, dann trat er weiter in den Raum hinein. Er zielte direkt mit seiner Waffe auf mich. Keine Chance, dass ich ihm zuvorkam. „Jemand, der schon gefunden hat, wonach du suchst.“

Na gut, ich gab auf. Vorsichtig, damit er es nicht in den falschen Hals bekam, hob ich meine Hände. „Wonach suche ich denn?“

Er hatte das Ende der Treppe erreicht, sodass ich ihn jetzt richtig sehen konnte. Er war groß, bestimmt an die eins neunzig, dunkle Hose, eine Kapuze verdeckte sein Gesicht. Mein Blick blieb an dem Ring hängen, den er am rechten Mittelfinger trug. Er war silbern und in ihn eingeprägt war das Zeichen der hochmeisterlichen Loge. „Nach einem Hinweis darauf, wieso Meyster Albert ermordet wurde.“