7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

**Entfessele deine innere Macht** Das Leben von Noras Vorfahrin wurde im 19. Jahrhundert durch die Hexenverfolgung beendet – seitdem bestimmt ein uralter Reim das Schicksal ihrer Familie. Als Nora in das Dorf im Harz zurückkehrt, aus dem sie ursprünglich stammt, lernt sie nicht nur den faszinierenden Adrian kennen, auch die Zeilen des Reims ergeben plötzlich Sinn. In einem Strudel aus mysteriösen Ereignissen gefangen, erkennt Nora, dass Adrian und ihr Schicksal enger miteinander verknüpft sind, als gedacht und dass die Welt der Hexen wirklich existiert ... Textauszug: »Das Dorf hat manchmal diese Wirkung«, sagte Adrian, als hätte er meine Gedanken gelesen. »Was?«, fragte ich. »Na, dieses ganze Gerede von Hexen und Flüchen und Zaubern: Das führt häufig dazu, dass Menschen sich in dieses Thema fallen lassen. Ich fürchte, das ist uns auch passiert.« //»Dark Forest Coven. Elsterschatten« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Impress

Die Macht der Gefühle

Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.

Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.

Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.

Jetzt anmelden!

Jetzt Fan werden!

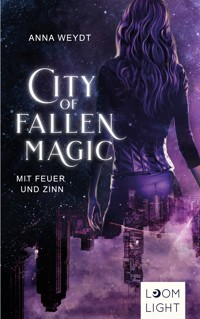

Anna Weydt

Dark Forest Coven. Elsterschatten

**Entfessele deine innere Macht**

Das Leben von Noras Vorfahrin wurde im 19. Jahrhundert durch die Hexenverfolgung beendet – seitdem bestimmt ein uralter Reim das Schicksal ihrer Familie. Als Nora in das Dorf im Harz zurückkehrt, aus dem sie ursprünglich stammt, lernt sie nicht nur den faszinierenden Adrian kennen, auch die Zeilen des Reims ergeben plötzlich Sinn. In einem Strudel aus mysteriösen Ereignissen gefangen, erkennt Nora, dass Adrian und ihr Schicksal enger miteinander verknüpft sind, als gedacht und dass die Welt der Hexen wirklich existiert …

Wohin soll es gehen?

Buch lesen

Vita

Playlist

© privat

Anna Weydt, 1989 in Hamburg geboren, studierte Germanistik und lebt in Niedersachsen. Sie ist gerne unterwegs und lässt die Begeisterung für das Reisen und neue Orte in ihre Texte einfließen. In ihren Geschichten sucht sie nach dem kleinen Funken, der ganze Welten aus den Angeln heben kann.

VORBEMERKUNG FÜR DIE LESER*INNEN

Liebe Leser*innen,

dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die Spoiler enthält.

Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du auf Probleme stößt und/oder betroffen bist, bleibe damit nicht allein. Wende dich an deine Familie und an Freunde oder suche dir professionelle Hilfe.

Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.

Anna und das Impress-Team

Maybe it’s not about the length of time you’ve known someone.Maybe it’s about instant recognition on an unconscious level.Our souls know each other.— S.E. Hall

PLAYLIST

Jedes Kapitel hat seine ganz eigene Stimmung – mal traurig, mal nachdenklich, mal voller Herzklopfen. Diese Songs haben mich beim Schreiben der Geschichte mit den Charakteren fühlen lassen und deshalb möchte ich sie dem Roman gern als Playlist voranstellen.

Babe – Taylor Swift

Don’t You Forget About Me – Simple Minds

Golden – Harry Styles

Don’t Kill My Vibe – Sigrid

Don’t Feel Like Crying – Sigrid

Dangerous – Roxette

Rewrite The Stars – Zac Efron, Zendaya

Uncover – Zara Larsson

Runaway – Linkin Park

Waking the Witch – Kate Bush

The Witch’s Daughter – Ashley Serena

Shock to Your System – Tegan and Sara

Castle of Glass – Linkin Park

Midnight – The Birthday Massacre

Noises – Pale Waves

Savin Me – Nickelback

Be Bold and Be Brave – Secession Studios & Greg Dombrowski

Unfamiliar – The Birthday Massacre

All Souls Night – Loreena McKennitt

Make Them Gold – CHVRCHES

Just Like Fire – P!nk

Lost In The Echo – Linkin Park

Mother’s Daughter – Miley Cyrus

Family – The Chainsmokers & Kygo

Willow Dancing Witch Version – Taylor Swift

She Cometh – Dark Magic Music

Pins and Needles – The Birthday Massacre

Only For The Weak – In Flames

The Curse – Agnes Obel

Fuel to Fire – Agnes Obel

One for Sorrow – Insomnium

Magpie – The Unthanks

The Night We Met – Lord Huron ft. Phoebe Bridgers

Paint It, Black – Ciara

Goodbye – Apparat

Rescue Me – OneRepublic

Hey, Soul Sister – Train

One for Sorrow

One for sorrow.

Two for joy.

Three for a girl.

Four for a boy.

Five for silver.

Six for gold.

Seven for a secret,

Never to be told.

Eight for a wish.

Nine for a kiss.

Ten for a bird,

You must not miss.

Eleven is worse.

Twelve for a dastardly curse.

Englischer Kinderreim

1

One for sorrow

Mit einiger Anstrengung wuchtete ich meinen Koffer die Rolltreppe hinauf zum Gleis. Sie war kaputt, einen Aufzug gab es nicht. Schweiß stand auf meiner Stirn.

Verdammt, dieser Sommer war wirklich unerträglich heiß.

Oben angekommen blieb ich einen Augenblick stehen, um wieder zu Atem zu kommen. Nun war es also so weit: Ich würde Berlin verlassen, um in einem kleinen Ort im Harz meine Wunden zu lecken. Wunden, von denen ich vor zwei Tagen nicht geglaubt hätte, sie jemals zugefügt zu bekommen. Meine Gedanken reisten zurück zu dem Tag, an dem ich meinen Freund – jetzt Ex-Freund – mit meiner besten Freundin zusammen im Bett erwischt hatte. Zu seinen gestammelten Erklärungsversuchen und dem Glitzern in ihren Augen. Zu den Lügen, die Mila unserer Clique erzählt hatte. Zu den bösartigen Nachrichten, die mein Handy geflutet hatten. Sie hatte das alles wirklich schlau eingefädelt, hatte dafür gesorgt, dass ich nicht nur meinen Freund verlor, sondern auch noch alle Glaubwürdigkeit. Sie hatte mir gezeigt, wie flüchtig Freundschaften waren und wie schnell alles, was man für sicher gehalten hatte, beendet werden konnte.

Ich seufzte und griff nach dem Koffer. Vor zwei Tagen hatte ich auch mit meiner Tante Alma telefoniert. Am Abend des Telefonats war meine Mutter von der Arbeit nach Hause gekommen und ich hatte ihr von meinen Plänen erzählt. Wobei erzählt das falsche Wort war: Ich hatte sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Erst war sie nicht begeistert gewesen, hatte Bedenken geäußert, aber dann hatte sie mich doch ziehen lassen. Schließlich bat ich sie nicht darum, auf ein Festival mit reichlich Alkohol und fremden Männern fahren zu dürfen, sondern in den Harz. Zu meinen Verwandten. In ein Dorf, in dem sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagten. Wäre es nach mir gegangen, wäre ich sofort gefahren. Die Bahn hatte das aber anders gesehen, weswegen ich nur ein Ticket ein paar Tage später bekommen hatte.

Und jetzt stand ich hier. Abfahrbereit.

Ich justierte meinen Rucksack nach und sah mich um. Auf dem Gleis war einiges los: Familien mit Kindern, eine Horde älterer Damen, die beschwipst schunkelten, Studierende, in Lernkarten vertieft, und Geschäftsleute, die mit gewichtiger Miene telefonierten. Weit und breit kein freier Platz, um meinen Rucksack abzustellen. Hoffentlich kam der Zug bald.

Langsam ging ich über den Bahnsteig, bis ich den gröbsten Andrang hinter mir gelassen hatte.

Mein Handy surrte. Ich schaute schon gar nicht mehr drauf. Es war sicherlich schon wieder Philipp. Nachdem ich ihn und Mila hatte stehen lassen und mit tränenüberströmtem Gesicht mit dem Rad nach Hause gefahren war, wobei mich beinahe eine aufgeregte Elster in den Gegenverkehr gedrängt hätte, war einen Tag lang Ruhe gewesen – danach hatten seine Nachrichten begonnen. Erst waren sie flehentlich gewesen, dann selbstgerecht und schließlich beleidigend. Ich sei an allem schuld, schließlich hätte ich so wenig Zeit für ihn gehabt. Jede dieser Nachrichten hatte gestochen wie eine Wespe, war unter die Haut gegangen. Deshalb hatte ich seine Nummer gesperrt. Aber er schaffte es trotzdem immer wieder, mich zu erreichen – offenbar hatte er sich nicht nur bei einem Kumpel das Handy geliehen, sondern gleich bei mehreren. Deshalb ignorierte ich jetzt alles, was nicht von meiner Mutter oder meiner Tante kam.

Ich erspähte einen freien Platz. Endlich! Dort konnte ich meinen Rucksack loswerden. Natürlich hatte ich viel zu viele Bücher eingepackt, auch wenn ich wusste, dass der Ort, an den ich fuhr, eine Bibliothek besaß. Aber dort gab es sicher nur alte Schinken. Uninteressante alte Schinken. Mit einiger Mühe wuchtete ich meinen Rucksack auf die Bank und ließ mich danebenplumpsen. Die Ansagetafel kündigte das Eintreffen des Zuges in zehn Minuten an.

Ich griff in eine der Außentaschen des Rucksacks und zog eine Banane hervor. Während ich sie schälte, schaute ich nach rechts. Mein Blick blieb an einem jungen Mann hängen, ein paar Jahre älter als ich. Vielleicht um die zwanzig. Er hatte braunes Haar mit einem Rotstich, sein Gesicht war von Sommersprossen übersät und er hatte seine Nase tief in ein Buch gesteckt. Er war mir direkt sympathisch.

Vorsichtig rutschte ich ein wenig nach vorn, legte die Banane zur Seite und tat so, als würde ich mir meine Sneakers zubinden. Dabei versuchte ich unauffällig den Titel des Buches zu erhaschen. Wenn er es doch nur ein bisschen höher halten würde, dann könnte ich …

Er hob den Kopf und unsere Blicke trafen sich. Seine Augen hatten die gleiche Farbe wie sein Haar und etwas an sich, das mich nicht wegsehen ließ. Es war wie eine elektrische Verbindung, die sich plötzlich zwischen uns aufspannte. Er hatte feine Züge und ein ausgeprägtes Kinn. Fast schien sich mein Hirn jede Linie seines Gesichts, jede Sommersprosse, jedes Haar genau einprägen zu wollen. Ich wusste, dass ich ihn anglotzte, aber ich konnte es einfach nicht abstellen.

Er grinste.

Mit einer nicht sehr eleganten Bewegung rutschte ich auf meinen Platz zurück. Meine Wangen brannten und ich starrte angestrengt auf die Schienen vor mir. Verdammt, warum musste ich so seltsam sein? Warum konnte ich nicht wie ein normaler Mensch zu ihm gehen und fragen, was er las? Nein, lieber machte ich komische Verrenkungen, um ja keinen sozialen Kontakt herstellen zu müssen. Am liebsten hätte ich mir gegen die Stirn geschlagen, aber ich war mir nicht sicher, ob er noch in meine Richtung sah. Das hätte dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Wenn er mich nicht jetzt schon für merkwürdig hielt, spätestens dann wäre es so weit. Innerlich schüttelte ich den Kopf. Warum war das überhaupt wichtig? Er war ein völlig Fremder. Was kümmerte es mich, was er von mir dachte?

Der einfahrende Zug rettete mich aus meiner Misere. Schnell sprang ich auf, griff nach meinem Rucksack und tauchte in der Menge der wartenden Menschen unter. Mein Herz klopfte rasend schnell.

Ich wartete, bis die Türen sich öffneten. Dann wuchtete ich den Koffer die Stufen nach oben und ließ mich einige Minuten später in einem Abteil auf meinen reservierten Platz fallen. Ob der lesende Fremde wohl in denselben Zug gestiegen war? Ich hatte mich nicht mehr getraut, über die Schulter zu gucken. Sei’s drum. Ich sollte mich nicht auf fremde Typen konzentrieren, sondern darauf, nicht noch einmal so eine Enttäuschung wie mit meinem Ex zu erleben. Mit einer fahrigen Bewegung zog ich mein aktuelles Buch hervor und begann zu lesen.

***

Ein paar Stunden und zweimal Umsteigen später war ich endlich da. Den Jungen hatte ich nicht noch einmal gesehen. Etwas in mir fand das furchtbar schade, aber ändern konnte ich daran nichts. Außerdem wurde ich von der Landschaft abgelenkt, die schon seit geraumer Zeit an mir vorbeizog und dabei wie aus einem Bildband wirkte: zerklüftete Felsen, ewig weite Kornfelder, Flüsse, die sich in vielen Windungen durch die Natur schlängelten – und immer wieder dichter Tannenwald mit bemoostem Boden.

Der Zug hielt an dem kleinen Bahnhof. Ich stieg aus und wurde von Sommerluft und lauem Wind empfangen. Ganz anders als in Berlin und viel kühler.

Einen Augenblick lang verharrte ich, dann zog ich meinen Koffer über die Pflastersteine.

Das Bahnhofsgebäude war alt: Verschnörkelte Türmchen, Messingschilder und ausgesessene Holzbänke erinnerten mich stark an Gleis 9 ¾. Vor der Tür wartete schon das Taxi, das eine meiner Tanten für mich bestellt hatte. Ich stieg ein und wir fuhren los.

Auch wenn ich die Strecke nach Tannenburg schon einige Male mit meiner Mutter gefahren war, konnte ich mich nicht an der Landschaft sattsehen. Schließlich war ich bisher nur im Winter hier gewesen – mit kahlen Bäumen und pudrigem Schnee, wohin das Auge blickte. Jetzt waren die Straßen von strahlend grünem Blattwerk überwachsen, durch das nur ab und zu ein Sonnenstrahl fiel. Der warme Sommerwind, der durch die offenen Fenster hereinkam, spielte mit meinem Haar und ich fühlte mich zum ersten Mal, seit ich Berlin verlassen hatte, nicht so, als würden mir die Tränen kommen. Rechts türmte sich eine meterhohe Felswand, links ging es steil in die Tiefe. Der Taxifahrer jagte wie ein Wahnsinniger durch die Kurven. Meine Hand klammerte sich am Türgriff fest.

»Sind wir bald da?«, fragte ich nach der nächsten Kurve.

»Fünf Minuten noch, Mädchen.« Er sah in den Rückspiegel und nickte mir zu. Dabei schien er den Radfahrer völlig zu übersehen, der direkt vor uns fuhr.

»Vorsicht!« Ich deutete nach vorn.

Der Taxifahrer riss das Steuer nach links und preschte in keinem halben Meter Abstand an ihm vorbei. Dabei hupte er wild und zeigte seinen Mittelfinger im Rückspiegel. »Diese Straßenhechte, eine echte Plage.« Er versuchte abgeklärt zu wirken, aber ich sah ihm an, dass er sich genauso erschrocken hatte wie ich. Eilig drehte ich mich um, um zu sehen, ob es dem Radfahrer gut ging, bevor uns die nächste Kurve außer Sichtweite brachte.

Mich traf es wie ein Blitz: der Junge vom Gleis!

Er hatte angehalten und sah unserem Wagen hinterher. In einer Hand hielt er ein Handy, wahrscheinlich hatte er sich das Kennzeichen notiert. Hatte er mich gesehen? Innerlich betete ich, dass das nicht der Fall war.

Das Taxi hielt vor dem Haus meiner Tante. Der Fahrer war bereits von ihr bezahlt worden und half mir beim Ausladen. Dann klemmte er sich wieder hinters Steuer und fuhr genauso halsbrecherisch davon, wie er gekommen war.

Ich atmete tief durch.

Geschafft.

Jetzt war ich also hier. Weit weg von meinem Ex, weit weg von Mila und all dem Chaos, das beide hinterlassen hatten. Das Haus meiner Tanten hatte sich seit unserem letzten Besuch vor zwei Jahren kein bisschen verändert: Es war ein Fachwerkhaus mit einem wunderschönen überdachten Balkon, an dem mehrere Windspiele befestigt waren, und dunkelblau angestrichenen Ornamenten, die die Bedachung verzierten. Vor dem Haus lag ein kleiner Garten. Er war Tante Almas Reich. Üppige Blumen, die an dem Holzzaun emporwucherten, Bohnenstangen, Kartoffelgrün. Sie hatte Geschichten davon erzählt, wie ihr Garten im Sommer blühte, jetzt endlich konnte ich es selbst sehen.

Die Eingangstür öffnete sich und Tante Franka steckte den Kopf heraus. »Nora!« Sie strahlte über das ganze Gesicht. »Da bist du ja!« Mit schnellen Schritten kam sie den gepflasterten Weg bis zum Gartentor hinunter, öffnete es und zog mich in ihre Arme. Auch sie hatte sich kaum verändert: Ihre pechschwarzen Haare waren zu einem Zopf streng nach hinten gebunden und ihre grauen Augen waren genauso stechend, wie ich sie in Erinnerung hatte. Als würde sie mit ihnen in Menschen hineinsehen können.

Unwillkürlich musste ich lächeln. Franka und Alma waren zwei ungleiche Schwestern, aber eins hatten sie gemeinsam: Sie waren unglaublich herzlich. Schade, dass wir so selten bei ihnen waren. Das Einzige, das ich diesbezüglich wusste, war, dass vor vielen Jahren etwas vorgefallen sein musste, das meine Mutter dazu bewogen hatte, Tannenburg zu verlassen und nie wieder zurückzukehren. Sie hatte nie darüber gesprochen und ich hatte nicht gefragt. Wir hatten eine stumme Abmachung: Ich horchte sie nicht über ihre Mutter, Oma Ida, aus, die zusammen mit Franka und Alma in diesem Haus wohnte, und sie ließ mich machen. Damit fuhren wir beide ganz gut.

»Hattest du eine gute Anreise?« Franka schob mich auf Armeslänge von sich.

Ich beeilte mich zu nicken. »Ja, ja absolut. Nur der Taxifahrer war ein bisschen«, ich suchte nach Worten, »wild.«

Sie lachte. »André? Das sieht ihm ähnlich. Aber du bist ja heil da. Komm rein, du kennst dein Zimmer.«

Zusammen schleppten wir meinen Koffer in den Flur. Anders als im Winter war er jetzt nicht mit Mistel- und Tannenzweigen dekoriert. Stattdessen schlängelten sich bunte Rankblumen aus Kübeln die Wände hoch. Sonst war alles beim Alten: Links stand ein Garderobenschrank aus hellem Holz, davor lag das Hundekörbchen von Oskar, Almas Labrador. An der rechten Wand war eine Schlüsselablage angebracht, daneben ein mannshoher Spiegel. Links und rechts ging es in die Räume meiner Tanten, geradeaus in Richtung Wohnzimmer. Dort führte auch die Treppe nach oben. Im ganzen Haus roch es nach Kräutern, vor allem aber nach Lavendel, der über jedem Türbogen angebracht war.

»Deinen Koffer bringen wir nachher hoch. Komm!« Franka hielt auf die Treppe zu und führte mich in das Zimmer im ersten Stock, das meine Mutter und ich früher bei unseren Besuchen bezogen hatten. Ich hatte es schon immer gemocht, denn es strahlte eine beruhigende Gemütlichkeit aus. In keiner Weise war es mit unserer cleanen Altbauwohnung in Berlin zu vergleichen, im Gegenteil. Am ehesten ähnelte es dem Dark-Academia-Stil: Zwei Wände waren dunkelblau gestrichen, an einer hatte meine Tante goldene Sterne angebracht. Ein Schrank aus dunklem Holz stand von der Tür aus rechts, auf ihm lag ein alter Reisekoffer. Rechts thronte ein Bett aus einem Eisengestell, an der Wand hinter ihm hingen mehrere Bilderrahmen und erneut eine Handvoll getrocknete Kräuter.

Franka machte eine ausholende Geste. »Willkommen in deinem Reich. Oder sollte ich sagen: deinem Refugium?« Sie zwinkerte mir zu.

Ich senkte den Blick und grinste verhalten. Ja, Franka wusste definitiv Bescheid. Das hatte ich schon bei unserem Telefonat bemerkt. Aber sie war höflich genug, um mich nicht auszufragen. Ich setzte den Rucksack ab und wusch mir im angrenzenden Badezimmer die Hände.

Als ich zurückkam, fragte Franka: »Möchtest du den Laden gleich sehen oder dich morgen früh überraschen lassen?«

Kurz überlegte ich, bevor ich antwortete: »Jetzt?«

»Alles klar.« Sie streckte ihre Hand in die Hosentasche. »Hier ist dein Schlüssel. Pass gut auf ihn auf. Wenn du dich eingelebt hast, kann es vorkommen, dass du den Laden für einen Tag allein führen musst, aber keine Angst«, hängte sie sofort an, als sie meinen Gesichtsausdruck sah, »das machen wir erst, wenn du dich sicher fühlst.«

Während wir die Treppe wieder nach unten gingen, summte Franka vor sich hin. Als wir auf die Straße traten, ging die Sonne gerade unter. Sie malte bunte Farben an den Himmel, als wäre er ihre Leinwand.

»Hier entlang.«

Wir spazierten ein kurzes Stück die Straße hinunter, dann schloss Franka die Tür zum Laden auf, der meine perfekte Ausrede gewesen war, um den Sommer in Tannenburg zu verbringen. Denn meine Großmutter befand sich nach einem Herzinfarkt in der Reha. Franka und Alma wäre es zeitlich nicht möglich gewesen, den Laden über den gesamten Sommer zu öffnen, hätte ich mich nicht angeboten einzuspringen, immerhin arbeiteten sie beide in der Tourismuszentrale in Thale.

Der Laden befand sich in einem Haus der Jahrhundertwende, das direkt zwischen der Hauptstraße und dem Fluss lag, der einmal quer durch den Ort verlief. In den großen Sprossenfenstern mit Rundbogen entdeckte ich schon die ersten Waren, die Oma Ida verkaufte. Ich hatte den Laden noch nie von innen gesehen, dafür hatte meine Mutter bei unseren kurzen Besuchen gesorgt.

»Hereinspaziert!«, rief Franka wie auf dem Jahrmarkt.

Drinnen sah es genauso urig aus, wie ich es mir vorgestellt hatte: knarzende Dielen, dunkle Regale und mehrere Plüschsessel im hinteren Bereich, in deren Mitte ein runder Tisch stand. Auf ihm lag abgedeckt etwas, das meinen Blick sofort magisch anzog.

»Was ist das?« Ich trat näher, aber Franka machte eine Handbewegung, als ob es nicht weiter wichtig wäre.

»Ach, das … ist Idas Glaskugel.«

»Ihre was?« Meine Stimme ging eine Oktave nach oben. Seit wann las meine Großmutter die Zukunft aus einem Stück Glas?

Franka drehte sich um. »Du wirst hier einiges finden, das du nicht erwartet hast, Nora«, sagte sie mit einem Gesichtsausdruck, den ich nicht deuten konnte.

Der Satz löste bei mir aber kein Unbehagen aus – vielleicht hätte er das tun sollen. »Was heißt das?«

»Wir verkaufen den üblichen Plunder … Postkarten, Kühlschrankmagneten. Du weißt, was ich meine.«

Ich nickte.

»Aber Ida ist auch für … äh …«, sie unterbrach sich, »für etwas anderes bekannt.«

Warum klang sie so geheimnisvoll? Sonst redete Franka nie um den heißen Brei herum. »Sie dealt aber nicht mit Drogen, oder?«, versuchte ich die Situation aufzulockern.

Franka lachte auf. »Nein, keine Sorge. Wir verkaufen esoterischen Bedarf.«

»Warum hast du das nicht gleich gesagt?« Es war doch nichts dabei. In Berlin gab es etliche Läden, die Kristalle, Tarotkarten und vieles mehr an den Mann brachten. Ehrlicherweise hatte ich mich schon das ein oder andere Mal dabei erwischt, wie ich in einem von diesen Läden gelandet war, um mir die Edelsteine und den Schmuck anzusehen.

Franka zuckte mit den Schultern. »Ich dachte, das würde dich abschrecken.«

Jetzt musste ich lachen. »Überhaupt nicht. Legt sie auch Tarotkarten?«

»Manchmal.«

»Cool.«

Die Erleichterung meiner Tante stand ihr ins Gesicht geschrieben, als sie fortfuhr: »Hauptsächlich geht Tee gut, der steht da hinten. Wir haben Gläser, aus denen abgefüllt wird, wenn ein Kunde sich für einen entschieden hat. In der Ecke mit der Glaskugel sind die Kristalle untergebracht. Wir decken sie jeden Abend ab, nur zur Sicherheit. Durch die vielen Fenster kann man sehr leicht reinsehen. Der Touri-Bedarf ist im vorderen Bereich, Briefmarken sind neben der Kasse in der kleinen Schublade. Habe ich noch was vergessen?« Sie legte einen Finger an ihr Kinn. »Ich denke nicht. Die Schicht im Laden geht um neun Uhr morgens los, wir essen heute Abend erst nach acht. Schau dich also gern so lange noch ein wenig im Dorf um.«

Während Franka die Tür zum Laden verschloss, ging ich die Dorfstraße hinunter. Die beiden Cafés waren bereits geschlossen, die Touristen saßen in ihren Ferienwohnungen. Nur ein Restaurant hatte noch geöffnet. Niemand war auf den Straßen zu sehen. Das hatte sich also nicht geändert.

Ich erreichte einen Kreisverkehr, direkt dahinter ging es zum Fluss hinunter. Ein Blick über die Schulter: immer noch keiner da. Eilig lief ich den grasbewachsenen Abhang ans Wasser, zog meine Schuhe aus und hielt meine Füße ins kühle Nass. Der Strom kam direkt vom Brocken, dem höchsten Berg im Harz, wo es auch jetzt im Sommer an vielen Tagen noch kalt war. »Ah.«

Einen Augenblick lang starrte ich auf das Flussgras, das wie gekämmtes grünes Haar mit der Strömung sacht hin und her trieb. Ich war tatsächlich hier. Und ich hatte seit meiner Ankunft nicht einen Gedanken an Philipp verschwendet. Verdammt, es war die richtige Entscheidung gewesen herzukommen. Hier würde ich entspannen können, ohne an jeder Ecke an ihn erinnert zu werden.

Als ob er spürte, dass ich an ihn dachte, vibrierte mein Handy. Augenrollend zog ich es hervor … und tatsächlich: Es war schon wieder er, mit noch einer neuen Nummer, und Mila hatte sich auch bemüht. Ich biss mir auf die Lippen, spürte, wie das wütende Zittern meiner Hände wieder einsetzte. Wie konnte eine Person so dreist sein? Es war genug. Ein für alle Mal.

Einem Impuls folgend stand ich auf, holte aus und warf. Mit einem satten Platschen landete das Handy im Wasser. Jetzt würden weder mein Ex-Freund noch meine ehemals beste Freundin mich erreichen können. Endlich Ruhe!

Jemand räusperte sich und mein Kopf ruckte nach oben.

O nein!

Der Junge vom Bahnsteig in Berlin stand auf der Brücke, die über den Fluss führte, seine Arme auf der Brüstung abgestützt, während ein amüsiertes Grinsen seinen Mund umspielte. Manchmal hasste ich mein Leben.

2

Als die Sonne durch die halb geschlossenen Vorhänge strahlte, wachte ich auf. Es war kurz nach sechs, aber ich fühlte mich so ausgeschlafen wie schon lange nicht mehr. Alma hatte mir nach dem Abendessen noch einen ihrer selbst hergestellten Tees gekocht, der mich sofort auf eine wohlig warme Art und Weise müde gemacht hatte. Keine Albträume, keine Gedanken an Philipp – es war herrlich gewesen.

Ich zog mich an und ging die Treppe hinunter in die Küche. Sie war im Landhausstil gehalten und es duftete bereits nach angebratenen Zwiebeln. Aber niemand war zu sehen. Erst als ich durch die Terrassentür nach draußen ging, sah ich Franka: Sie stand draußen und fütterte einen pechschwarzen Kater. Sein Fell glänzte in der Morgensonne, während er gierig auf die Dose starrte, die Tante Franka in der Hand hielt. Dabei schlug sein Schwanz hin und her.

»Da bist du ja schon, Nora. Darf ich vorstellen? Das ist ein Streuner, der uns seit zwei Wochen besucht. Selbst von Oskar lässt er sich nicht vertreiben. Er ist immer hungrig, selbst wenn er das Futter gerade erst verdrückt hat.« Sie wedelte mit der leeren Dose.

Als ich auf die Terrasse getreten war, hatte sich die Aufmerksamkeit des Katers weg von Tante Franka und auf mich gerichtet. Er musterte mich aufmerksam aus moosgrünen Augen, die mit goldenen Flecken gesprenkelt waren. Fast so, als wollte er mich nach meinem Namen fragen. Vorsichtig ging ich in die Knie und streckte meine Hand aus.

Kurz zögerte das hübsche Tier, dann ging es auf mich zu: die Ohren nach vorn, den Schwanz aufgestellt. Er stieß sein Köpfchen gegen meine Hand und ich kam der Aufforderung nach Streicheleinheiten nach.

»Na so was«, Franka trat zwei Schritte zurück, »von mir lässt er sich nie anfassen, aber Katzen haben ihren eigenen Kopf, nicht wahr?« Sie ging an mir vorbei ins Haus. »Wir sehen uns gleich im Laden, Liebes.«

Ich nickte, dann setzte ich mich auf den Boden und streichelte den Streuner weiter. Sein Fell war gepflegt, wie das einer Katze, die ein Zuhause hatte. Vielleicht hatte er das auch und füllte in der Nachbarschaft zielsicher seinen Bauch. »Wenn ich doch nur deinen Namen wüsste«, murmelte ich, während ich ihm über den Rücken streichelte.

Azem.

Ich erstarrte. Schaute auf den schnurrenden Kater, der mir immer noch seinen Rücken hinhielt. Hatte ich mir das gerade eingebildet? Oder hatte ich den Namen, der mir urplötzlich in den Sinn gekommen war, schon einmal woanders gehört?

Fieberhaft dachte ich nach, aber mir fiel bei bestem Willen niemand ein, der so hieß. Weder Tier noch Mensch. Seltsam.

Ein letztes Mal noch fuhr ich mit der Hand durch das Fell. Dann stand ich auf, verabschiedete mich und aß die Reste des Omeletts, das Franka in der Küche für mich hatte stehen lassen. Danach machte ich mich auf den Weg zum Laden.

Franka war schon da und hinter der Theke stand …

»Tante Alma!«

»Nora! Endlich sehen wir uns. Ich war noch unterwegs …« Weiter kam sie nicht, denn in diesem Moment wurde ich von Oskar umgerannt, der schwanzwedelnd um mich herumtollte. Als ich mich zu ihm hinunterbeugte, hielt der braune Labrador in seinem Freudentaumel inne und schnüffelte an meiner Hand. Er schien alles andere als begeistert.

Alma kam hinter der Theke hervor. »Du kommst wie gerufen! Ohne dich hätten wir den Laden über den Sommer zulassen müssen. Ich habe so viel im Haus zu tun und habe eine«, sie machte eine Pause, als suchte sie nach Worten, »Weiterbildung angefangen.«

Ich sah, wie Franka Alma einen Blick zuwarf, als wollte sie sie daran hindern weiterzusprechen, aber Alma ließ sich nicht beirren. Im Gegensatz zu Franka war sie viel kleiner und rundlicher, aber mit demselben schwarzen Haar, nur dass sich durch ihres eine weiße Strähne zog. Es war mit einer Nadel zu einem Dutt geformt. Alma hatte eine Vorliebe für Kristallketten und selbst gestrickte Socken in allen Farben des Regenbogens. »Hilfst du mir dabei, die Schilder nach draußen zu räumen, Nora?«

Gemeinsam trugen wir die Aufsteller vor die Tür, die verkündeten, was es im Laden meiner Großmutter zu kaufen gab. Während Alma die Rollen richtig einstellte, hielt ich das Schild fest. Dabei fiel mir ein älterer Herr auf, der auf der anderen Straßenseite stand und zu uns hinüberblickte. Seine Arme waren vor der Brust verschränkt, seine buschigen Augenbrauen missbilligend zusammengezogen. »Wer ist das?«, fragte ich meine Tante.

Alma folgte meinem Blick und seufzte. »Ach, das ist Herr Heinrich. Er … sieht es nicht gern, dass Ida hier … Lesungen anbietet.«

Ich runzelte die Stirn. »Wieso das denn?«

»Du wirst es noch merken, Nora: Die Leute hier im Dorf mögen keine Menschen, die anders sind. Ich weiß, dass das für eine waschechte Berlinerin wahrscheinlich schwierig zu fassen ist, weil bei euch alles so offen ist … Aber hier sind die Menschen nicht so.«

»Du meinst, sie sind engstirnig?«, bot ich an.

»Könnte man so sagen.« Alma gab dem Schild einen Klaps. »Mach dir keine Gedanken. Meistens gucken sie nur.«

Auch wenn ich wusste, dass mich diese Worte beruhigen sollten, taten sie genau das Gegenteil. Die Feindseligkeit, die von dem alten Herren ausging, konnte ich sogar aus dieser Entfernung spüren. Bei keinem meiner Besuche war mir das bisher aufgefallen, aber ich war auch immer nur ein paar Tage hier gewesen, bevor es meine Mutter zurück nach Berlin gezogen hatte. Ich hatte nie Zeit gehabt, die anderen Dorfbewohner kennenzulernen oder etwas über das Verhältnis meiner Tanten zu ihnen zu erfahren.

»Entschuldigung?« Eine Stimme lenkte mich ab. Sie gehörte zu einer Frau, die mehrere Postkarten in der Hand hielt. »Kann man bei Ihnen auch Briefmarken kaufen?«

Ich nickte lächelnd und erledigte unter den wachsamen Augen meiner Tante meine erste Tat als Verkäuferin, indem ich die Briefmarken hervorkramte.

Der Rest des Vormittags verging wie im Fluge: Ich beriet zwei Urlauberinnen, die sich bei der Wahl ihrer Ansichtskarten nicht entscheiden konnten, lernte, wie man die Kasse bediente, und hörte Alma und Franka dabei zu, wie sie zwei Kundinnen die Vor- und Nachteile bestimmter Kristalle erklärten. Den alten Herrn sah ich nicht wieder und als die Kirchenglocke zwölf schlug, sagte Alma: »Mittagspause, Nora. In einer Stunde geht es weiter. Solange machen wir zu.«

Franka deutete in Richtung des Hauses: »Möchtest du mit uns zu Mittag essen?«

Ich lauschte auf meinen Magen, aber ich hatte noch keinen Hunger. »Ich gehe eine Runde spazieren.«

»In Ordnung. Dann bis nachher!«

Ich trat auf die Straße und streckte mich. Fast automatisch sprang mein Blick zu der Stelle, an der der alte Herr gestanden hatte, aber er war fort. An seiner statt standen fünf Meter weiter zwei Frauen, die schon die siebzig kratzten. Sie starrten mich genauso durchdringend an wie der Mann vorhin.

Eilig senkte ich den Kopf und lief über die Straße. Aus den Augenwinkeln sah ich einen Vogel über den Asphalt hüpfen, dicht gefolgt von einem weiteren. Eine der älteren Damen gab einen Schreckenslaut von sich. Hatte sie sich wehgetan? Besorgt tat ich einen Schritt in ihre Richtung, aber anstatt mich zu sich zu winken, bekreuzigten sie sich. Dann rief die eine zu mir hinüber: »Bleib, wo du bist!«

Was sollte das nun wieder? Müsste ich sie kennen? Schnell sah ich an mir hinunter: Mom-Jeans, ein Crop-Top und Sneakers – nein, das war nun wirklich nichts Außergewöhnliches. Almas Worte kamen mir wieder in den Sinn: Du wirst es noch merken, Nora: Die Leute hier im Dorf mögen keine Menschen, die anders sind.

Aber war ich so anders?

»Mach dir nichts draus, die sind zu jedem so, den sie nicht kennen«, sagte eine Stimme neben meinem linken Ohr. »Es könnte natürlich auch daran liegen, dass sie dich wie ich dabei beobachtet haben, wie du dein Handy im Fluss versenkt hast.«

Ich wirbelte herum. Und da stand er: Der Typ vom Bahnsteig in Berlin. »Du schon wieder«, rutschte es mir heraus.

»Das kann ich nur zurückgeben«, sagte er und milderte seine Worte mit einem schnellen Lächeln ab.

»Und das aus dem Mund von jemandem, der sich von Taxifahrern umfahren lässt.«

Seine Augen weiteten sich. »Das warst auch du?«

»Also genau genommen war das André.« Jetzt musste ich auch grinsen.

Er streckte die Hand aus. »Adrian.«

»Nora«, sagte ich und ergriff sie. »Du kommst also aus Berlin.«

»Ich studiere dort«, sagte Adrian. »In den Semesterferien fahre ich nach Hause.«

»Und das hier ist dein Zuhause?«, fragte ich, während mein Blick wieder auf die alten Damen fiel, die immer noch tuschelnd in einiger Entfernung standen.

»Schuldig im Sinne der Anklage.« Er machte eine Bewegung mit dem Arm in Richtung des Flusses. »Lass uns runtergehen, dann musst du ihnen nicht mehr dabei zusehen, wie sie sich das Maul zerreißen.«

Ich ließ ihn gewähren, auch wenn eine Alarmleuchte in meinem Hinterkopf anging. Adrian schien auf den ersten Blick zu der Art von Mann zu gehören, um die ich normalerweise einen großen Bogen machte, um mein Herz nicht zertrampeln zu lassen. Hat ja gut funktioniert, erinnerte mich mein Hirn mit einem sarkastischen Unterton und ich musste schlucken. Auch wenn mein Ex mich nicht mehr erreichen konnte: In meine Gedanken stahl er sich trotzdem noch. Aber vielleicht wollte Adrian auch einfach nur nett sein. Also gab ich mir einen Ruck und folgte ihm.

Er führte mich hinunter zum Fluss, allerdings an eine andere Stelle als die, an der ich gestern gesessen hatte. Hier stand eine Bank und man konnte uns von oben nicht sehen.

»Und du?«, fragte Adrian mich, als wir uns gesetzt hatten. »Du kommst jedenfalls nicht von hier, so viel ist sicher.«

Ich nickte. »Stimmt, ich komme auch aus Berlin. Aber ich arbeite hier … über den Sommer.« Irgendetwas hielt mich davon ab, ihm zu erzählen, dass ich Frankas und Almas Nichte war. Ob es an den Blicken der Frauen lag oder dem alten Herrn heute Morgen – ich konnte es nicht sicher sagen.

»Ach?« Er zog eine Augenbraue nach oben. »In dem Hexenladen?«

»Dem was?«

»Na, dem Laden, in dem sie Tarotkarten legen.«

»Ja«, sagte ich zögernd. »Genau da.«

Er lehnte sich zurück. »Krass. Wie bist du denn da rangekommen? Und wieso gerade hier? In Berlin gibt es doch tausend Möglichkeiten, sich über den Sommer etwas dazuzuverdienen.«

Langsam kam ich in Bedrängnis, aber ich wollte ihm immer noch nicht sagen, dass ich zur Familie gehörte. Also blieb ich so dicht an der Wahrheit, wie ich konnte. »Ich wollte mal raus. Die Stadt ist im Sommer so stickig und außerdem gehört es sich nicht, fremde Leute auszufragen«, ging ich zum Gegenangriff über.

Adrian schmunzelte. »Touché. Dann muss ich wohl etwas von mir erzählen.«

»Nur wenn du willst.«

Er bückte sich und hob einen der Steine vom Boden auf. »Er ist flach, siehst du? Perfekt, um ihn springen zu lassen.«

Adrian stand auf, ging leicht in die Knie und ließ den Stein über das Wasser hüpfen. Zwei, drei Sprünge, dann versank er. Adrian setzte sich wieder. »Ich studiere Medizin, habe vor einem Jahr angefangen. Ist sau viel Arbeit und ich habe es mir anders vorgestellt.«

Ein Mediziner also. Davon hatte mein Ex-Freund, der selber Jura studierte, auch einige im Bekanntenkreis. Keiner von ihnen war mir besonders sympathisch.

»Und du?«, fragte er. »Was studierst du?«

»Gar nichts«, antwortete ich und sah ihn provozierend an. »Ich gehe noch zur Schule.«

»Eine Schülerin also.«

»Sieht so aus.«

Wir schwiegen einen Augenblick und ich fragte mich, ob es das gewesen war. Wahrscheinlich würde er gleich aufstehen und sich verabschieden. Etwas in mir fand das schade, aber ein anderer Teil schob dieses Gefühl entschieden zur Seite.

»Wie alt bist du eigentlich?«, fragte er schließlich betont beiläufig.

»Siebzehn. Und du?«

»Neunzehn.«

Ich grinste ihn an. »Alter Mann.«

Gespielt empört stemmte er die Hände in die Hüften und tat dann so, als würde ihm der Rücken wehtun. Ich schüttelte den Kopf. Dann sah ich einen Schatten, der sich über das Geländer der Brücke beugte. Es war eine der alten Frauen. Hatten sie immer noch nicht genug?

Adrian folgte meinem Blick und rollte mit den Augen. »Das ist der Grund, weshalb ich nach Berlin gegangen bin.«

»Verständlich«, sagte ich. »Sag mal … ist das wirklich normal hier?«

Einen Augenblick lang sagte Adrian nichts, dann erwiderte er: »Es ist nicht so einfach.«

»Was denn?« Er wusste also mehr, als er zugeben wollte. Ich hatte es geahnt.

»Wenn du nicht von hier kommst, kannst du das natürlich nicht wissen und vielleicht ist es auch besser, wenn das so bleibt. Du wirst ja nur über den Sommer hier sein, oder?«

»Schon. Aber ich wüsste gern, wieso ich oben im Laden von Leuten böse angestarrt werde. Liegt es an meiner Kleidung?«

Adrian schmunzelte. »Nein. Wobei …« Er musterte mich von oben bis unten und meine Wangen fingen an zu brennen. »Nein, definitiv nicht.«

»Idiot«, ich kniff ihn in den Arm. »Jetzt sag schon.«

»Aua!« Er zögerte, bevor er es sagte. »Die Familie, die den Laden führt, hat einen Ruf.«

Das hatte ich mir fast gedacht. Aber ich wollte mehr wissen. »Und das heißt?«

Adrian druckste herum, es fiel ihm offensichtlich schwer, auf den Punkt zu kommen. War es so schlimm? Oder schämte er sich? Schließlich rückte er mit der Sprache raus. »Also … weißt du, viele Leute im Dorf glauben, dass der Laden von Hexen geführt wird.«

Jetzt war ich es, die ihn sprachlos anstarrte. »Was?«

»Es klingt total bescheuert, das ist mir klar.«

»Ja, das tut es. Hexen gibt es nicht. Also jedenfalls keine, die in Hogwarts zur Schule gegangen sind und bei Snape Zaubertränke gebraut haben.«

»Das sag mal den beiden da oben«, er nickte mit dem Kopf in Richtung der alten Frauen, die immer noch auf der Brücke standen.

»Verarschst du mich gerade?« Das konnte doch nicht sein Ernst sein. Wer glaubte denn an Hexen und Zauberer? An Hermine, Gandalf oder Merlin? Deren Kräfte so sichtbar waren, dass man sie nicht leugnen konnte. Ich wusste, dass der Harz viel Profit aus dem Thema zog, allein das Städtchen Thale mit dem Hexentanzplatz schlachtete das Thema bis zum Erbrechen aus. Aber das war Marketing, um Touristen anzulocken. Niemand glaubte doch wohl wirklich an Magie im eigentlichen Sinne?

Adrian wirkte bedrückt, als er sagte: »Leider nein. Je tiefer du in den Harz fährst und je kleiner die Dörfer werden, desto lebendiger ist der Glaube an … nun ja … an Hexen.«

»Und Magie?«

»Das auch.«

Ich konnte es immer noch nicht recht fassen, deshalb hakte ich noch einmal nach: »So richtig mit Flüchen – du weißt schon: Avada Kedavra und so?«

»Ja.«

Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Krass.«

Das erklärte eine Menge. Um nicht zu sagen, alles. Ein esoterischer Laden wie der meiner Tanten war in Berlin keine Besonderheit. Aber hier … hier schien er offenbar das Misstrauen der Leute zu wecken.

»Mach dir keine Sorgen«, sagte Adrian. »Sie reden nur. Meistens jedenfalls.«

»Meistens?« Meine Stimme schwankte. Was sollte das nun wieder heißen? Und warum musste ich dabei daran denken, dass Franka eine ähnliche Wortwahl benutzt hatte?

»Wenn ich dir das erzähle, nimmst du das nächste Taxi in Richtung Bahnhof. Und wer weiß, wie viele Radfahrer du auf deiner Flucht mitnimmst. Das kann ich nicht verantworten«, sagte er, halb im Scherz, halb ernst.

»Ey«, ich sah ihn böse an, »dafür kann ich nichts.«

»Das würde ich jetzt auch behaupten.« Bildete ich es mir nur ein oder versuchte er mich absichtlich aufzuziehen? Aber davon würde ich mich nicht ablenken lassen. »Was heißt meistens, Herr Doktor?«

Adrian rieb sich die Stirn. »Du lässt auch nicht locker, oder?«

»Niemals!«

»Na gut. Du wolltest es so. Einmal im Jahr gibt es ein Dorffest, zur Sommersonnenwende.«

»Was für ein Wort.«

»In der Tat.«

»Was ist das für ein Fest?«, bohrte ich weiter.

»Dort feiern sie den Tod der Hexen, die vor langer Zeit das Dorf mit einem Fluch belegt haben sollen. Die armen Frauen, die den Laden führen, haben es in dieser Zeit nicht leicht. Dabei bin ich sicher, dass an den Gerüchten nichts dran ist. Aber erzähl das mal Leuten, die in dieser Dorfgemeinschaft aufgewachsen sind.«

»Sie brauchen einen Außenseiter, einen Sündenbock«, sagte ich leise.

»Genau das.«

»Puh.« Jetzt machten Tante Frankas Worte gleich viel mehr Sinn. Ob meine Mutter davon wusste? Sie hatte mir jedenfalls nie davon erzählt. Bis jetzt hatte ich gedacht, dass ich das Leben meiner Verwandtschaft zumindest rudimentär kannte, aber das? Das war mir völlig neu. Wieso blieben sie in einem Dorf, das ihre Anwesenheit nicht wollte?

»War klar, dass dir das zu denken gibt«, sagte Adrian. »Tut mir leid, ich wollte dir nicht den Tag versauen.«

»Was? Nein. Es ist nur … Ich dachte bis vor fünf Minuten, dass diese Art von Dorfdynamik nur in amerikanischen Filmen vorkommt.«

Er sah auf seine Hände. »Das würde ich mir wünschen.«

Die Uhr, die in dem Türmchen des gelb angestrichenen Holzhauses auf der anderen Seite des Flusses hing, schlug zur vollen Stunde. »Shit, ich muss los.«

»Pause vorbei?«

»Ja.« Ich stand auf. »Schön dich kennengelernt zu haben.«

»Gleichfalls.«

Wir umarmten uns kurz. Dabei fiel mir auf, dass er verdammt gut roch.

»Vielleicht sehen wir uns ja noch mal, Nora aus Berlin.«

»Ganz bestimmt.« Ich holte tief Luft, hielt kurz inne und sagte dann: »Immerhin ist der Laden meiner Tanten nur einen Hexensprung entfernt.«

Damit drehte ich mich grinsend um und ließ Adrian stehen.

Ein schneller Blick über die Schulter verriet mir jedoch, dass er mir mit offenem Mund hinterher starrte.

3

Two for joy

Alma stellte einen Topf mit Suppe vor uns auf dem Esstisch ab. Ein Korb mit frisch gebackenem, duftendem Kräuterbrot und Butter standen bereits daneben. Nach und nach tat sie erst mir, dann sich selbst und schließlich Franka auf.

Ich hatte den Rest des Tages damit verbracht, die einzelnen Kristalle und ihre Heilwirkung zu lernen, denn meine Tanten hatten gehörig untertrieben, was ihren Kundenstamm anging: Es gab viele, die den Laden besuchten – nicht um Postkarten und Nippes zu kaufen, sondern um sich beraten zu lassen. Zwar lebten die meisten ihrer Kunden in den Nachbardörfern und angrenzenden Städten, aber das Geschäft lief rund. Umso ärgerlicher war es, dass die Dörfler meine Familie auf dem Kieker hatten.

Als auch Alma saß, konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. »Warum sind hier alle so feindselig?«, platzte es aus mir heraus.

»Autsch!« Alma hatte sich am heißen Topf verbrannt.

»Ich meine … ich habe heute jemanden getroffen, der behauptet, die Leute aus dem Dorf würden glauben, unsere Familie könne zaubern. Absolut lächerlich.« Meine Tanten tauschten Blicke. »Oder nicht?«, hakte ich nach.

»Es ist nicht so einfach, Nora.«

»Was soll das denn heißen? Welcher normale Mensch gibt im 21. Jahrhundert bitte ein Fest, um den Tod anderer zu feiern? Und macht dann seinen Nachbarn das Leben schwer, weil man sie für Hexen hält?«

»Wo hast du das gehört?«, fragte Franka scharf.

Ihr Ton überraschte mich. Normalerweise war meine Tante die Ruhe selbst.

»Ich … ich habe einen Jungen getroffen, er hat mir davon erzählt.«

»Natürlich.« Alma klang bitter. »Sie müssen es jeden wissen lassen.«

»Alma …« Franka sah meine andere Tante an, als ob sie ihr am liebsten den Mund verboten hätte. Dann wandte sie sich wieder an mich. »Hör zu, Nora. Dieses Dorf ist nicht so wie Berlin oder andere Großstädte. Die Leute bilden sich viel auf vermeintliche Traditionen ein, auch auf welche, die gar keine sind.« Sie nahm einen Löffel von der Suppe.

»Aber was bedeutet das?« Warum war Franka so gut darin, alles, aber gleichzeitig nichts zu sagen? Als ob sie sich um das Thema herumwinden wollte.

»Das bedeutet, dass sie uns wegen einer Geschichte verurteilen, die ungefähr hundertsiebzig Jahre her ist«, sagte Alma und ignorierte Franka. »Nora hat ein Recht darauf, es zu erfahren«, sagte sie an ihre Schwester gewandt. »Sie ist Teil dieser Familie, das werden sie auch noch herausfinden. Wenn der Junge sie schon ausgefragt hat, wird es nicht mehr lange dauern.«

»Na schön«, murmelte Franka.

Alma tunkte ein Brotstück in ihre Suppe. »Ich hätte mir gewünscht, dir nicht davon erzählen zu müssen. Du solltest einen schönen Sommer hier haben, einen unbeschwerten. Nach dem, was meine Schwester gesagt hat … nun ja.« Sie unterbrach sich. »Du weißt, was die Hexenverfolgung war, oder?«

Ich nickte.

»Gut. Du weißt auch, dass sie bis ins 18. Jahrhundert andauerte?«

Wieder nickte ich.

»Dieses Dorf und einige andere hier in der Gegend haben noch länger an dieser Praktik festgehalten. Deshalb gab es auch lange nach den offiziell letzten Hexenverfolgungen hier immer noch Jagden. Niemand hat darüber gesprochen, es waren Einzelfälle … Jedenfalls haben die offiziellen Stellen es so hingestellt.«

Franka übernahm: »Auch im 19. Jahrhundert haben viele Menschen hier in der Gegend noch an Magie geglaubt: Fabelwesen, Rituale, der böse Blick. Als die Ernte zwei Winter in Folge verdorben war, suchte man Schuldige.«

»Und es hat jemanden aus unserer Familie getroffen?«

»So ist es. Sie hieß Johanna, wir wissen nicht viel über sie. Nur dass sie Opfer des Aberglaubens wurde. Man hat ihr einen Scheiterhaufen gebaut und … sie verbrannt«, sagte Alma leise. »Seitdem haben die Dörfler ein Auge auf uns. Aber die Kräuterlehre gehörte auch schon im 19. Jahrhundert zu unseren Gaben. Auch wenn die Leute es nicht zugeben wollen: Sie kamen damals zu uns und sie tun es noch heute.«

Ich gab einen ungläubigen Laut von mir. »Aber das ist Ewigkeiten her! Wie kann es sein, dass das immer noch eine Rolle spielt?«

»Tradition«, sagte Franka schlicht. »Dinge ändern sich hier nur langsam. Die Arbeitslosigkeit ist groß, die Leute haben viel, viel Zeit. Da ist es einfach, einen Sündenbock zu finden und sei es aus Gründen, die … streitbar sind.«

Also hatte Adrian recht behalten. Die Dörfler waren so sehr in ihrem Aberglauben gefangen, dass sie selbst jetzt noch Vorurteile pflegten. Und damit hätte ich niemals im Leben gerechnet.

»Mach dir keine Gedanken, Nora«, sagte Tante Alma, die meine Schweigsamkeit misszuverstehen schien. »Wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert. Heute beschränkt sich die Verachtung auf Streiche, die eigentlich auch nur um die Sommersonnenwende vorkommen.«

»Also jetzt.«

»Ja.« Alma senkte den Kopf.

»Mach es wie wir: Ignorier sie einfach!«

Schweigend aßen wir weiter. So lecker die Suppe auch war, die Offenbarung meiner Tanten ließ mich nicht los. Hätte ich geahnt, was für eine Geschichte meine Familie hatte … Mir war bis gestern nicht einmal klar gewesen, wie lang unsere Historie zurückging. Keine meiner ehemaligen Freundinnen in Berlin wusste noch, wie ihre Ururgroßeltern hießen. Ich atmete tief durch.

»Noch etwas anderes«, wechselte Franka das Thema. »wir möchten übermorgen Oma Ida besuchen. Wir hätten dich gefragt, ob du mitkommst, aber dann müssten wir den Laden schließen …«

»Gar kein Problem«, beeilte ich mich zu sagen. »Ich schaffe das schon.«

Hoffte ich jedenfalls. Unter dem Stern der Dinge, die ich gerade erfahren hatte, spürte ich ein leichtes Flattern in der Magengegend bei dem Gedanken daran, allein im Laden zu stehen. Aber dafür war ich hergekommen. Und nun würde ich meine Tanten auch unterstützen, egal wie gern ich meine Großmutter auch gesehen hätte. Vielleicht bot sich auch noch ein anderer Tag an, an dem ich sie besuchen konnte. »Grüßt sie von mir und wünscht ihr gute Besserung.«

Alma lächelte. »Das machen wir gern … hier«, sie schob mir etwas über die Eichenbohlen des Tisches zu. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass du deins verloren hast. Der Dorftratsch. Du weißt schon.«

Vor mir lag ein Handy. Nicht zu fassen. Verlegen nahm ich es und schob es in die Tasche meines Hoodies, den ich für die kühlen Abendstunden übergezogen hatte. »Danke.«

»Nicht dafür, Liebes.«

Als Alma begann die leeren Teller einzuräumen, standen wir auf. »Ich gehe hoch«, sagte ich und fühlte das Handy in meiner Hoodietasche.

»Falls du noch rausgehen möchtest, schalte es bitte ein«, sagte Franka. »Ist das in Ordnung für dich?«

»Klar.« Wenn ich daran dachte, was sie mir gerade erzählt hatten, war ich sogar froh darüber, wieder ein Handy zu haben. Langsam bekam ich den Eindruck, dass das Dorf doch nicht der friedliche Ort war, für den ich es gehalten hatte.

»Ach und eine Sache noch.« Franka beugte sich vor, während Alma im Hintergrund den Geschirrspüler einräumte. »Ich weiß nicht, mit wem du gesprochen hast, und ich möchte auf keinen Fall die gleichen Vorurteile haben wie die Dörfler uns gegenüber. Aber nimm dich vor der Bürgermeisterfamilie in Acht, besonders vor Martin Engels und seinem Sohn.«

»Okay …«

»Ich meine das ernst, Nora. Sie sind nicht gut auf uns zu sprechen.«

»Alles klar.« Ich wusste zwar nicht, woher ich wissen sollte, wer zu dieser Familie gehörte, aber ich hatte ohnehin nicht vor, hier viele Freundschaften zu knüpfen. Auch wenn ich die Erzählung meiner Tanten zu der Geschichte unserer Familie spannend fand, wusste ich doch, warum ich hier war: um meinen Ex zu vergessen. Auf keinen Fall wollte ich das Drama, dem ich gerade entkommen war, durch ein neues eintauschen. »Ich passe auf mich auf, versprochen.«

»Gut.«

»Brauchst du noch Hilfe?«, fragte ich meine andere Tante, die gerade den Geschirrspüler anstellte.

»Nein, nein. Geh ruhig nach oben.«

Und das tat ich. Langsam und nachdenklich stieg ich die Treppen hinauf in den ersten Stock. In meinem Zimmer hatte jemand die Fenster geschlossen, die ich heute Morgen zum Lüften geöffnet hatte. Mit einem leisen »Flump« ließ ich mich aufs Bett sinken. Es war herrlich weich.

Mir ging das Gespräch einfach nicht aus dem Kopf, das wir gerade geführt hatten. Das alles klang für mich nicht nach einem Dorf aus dem 21. Jahrhundert, sondern so, als ob die Leute hier gedanklich im Mittelalter hängen geblieben wären. Wie konnte man eine Familie mehr als ein Jahrhundert später immer noch für etwas verurteilen, das es schlichtweg nicht gegeben hatte, niemals geben würde? Das war verrückt.

Ich griff nach meinem Rucksack und holte den Laptop heraus, den ich wider besseres Wissen mitgenommen hatte. Ein Blick in mein E-Mail-Postfach zeigte mir, dass Philipp und meine ehemals beste Freundin auch davor nicht haltgemacht hatten. Ich markierte alle Mails und schob sie, ohne sie zu lesen, in den Spam. Dann fiel mir siedend heiß ein, dass ich meine Mutter noch gar nicht angerufen hatte. Wie ich sie kannte, wollte sie wissen, wie es mir ging. Schnell zog ich das Handy hervor, speicherte ihre Nummer, die ich im Laptop notiert hatte, neu ein und schrieb ihr eine längere Nachricht, in der ich auch erklärte, warum ich selbst eine neue Nummer hatte. Danach schloss ich den Laptop und legte auch das Handy weg.