8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rayo Verde Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ciclogénesis

- Sprache: Spanisch

Más de un millón de copias vendidas en EEUU del experto en antirracismo Ibram X. Kendi. #BlackLivesMatter Con más de un millón de copias vendidas en EEUU, Ibram X. Kendi nos ofrece en Cómo ser antirracista las claves del antirracismo —desde los conceptos más básicos hasta los casos menos evidentes—, que nos ayudarán a ver con claridad todas las formas de racismo, a comprender sus consecuencias tóxicas y a trabajar para oponerse a ellos de manera personal y colectiva. Ibram X. Kendi nos ofrece las claves del antirracismo —¿Somos racistas? ¿O actuamos de forma racista o antirracista?— añadiendo el género, la clase, la orientación sexual ... y también las diferentes intersecciones entre ellas que fortalecen la opresión y la violencia que reciben estos colectivos. Entendiendo el racismo como estructural y sistémico, Kendi apela a la responsabilidad individual y a la lucha colectiva contra el sistema que legitima y practica el racismo en nuestra sociedad.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 526

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

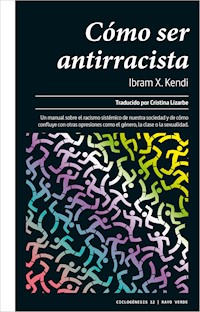

Cómo ser antirracista

CICLOGÉNESIS 12 | RAYO VERDE

Cómo ser antirracista

Ibram X. Kendi

Traducido por Cristina Lizarbe

Un manual sobre el racismo sistémico de nuestra sociedad y de cómo confluye con otras opresiones como el género, la clase o la sexualidad.

Primera edición: noviembre 2020.

Título original: How to be an antiracist

Copyright © 2019 by Ibram X. Kendi

This translation published by arrangement with One World, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC

© de la traducción del inglés, Cristina Lizarbe Ruiz

© de esta edición, Rayo Verde Editorial, 2020

Diseño de la cubierta: Tono Cristòfol

Ilustración de la cubierta: © jiris / Adobe Stock, 2020

Producción editorial: Xantal Aubareda y Sandra Balagué

Corrección: Nuria Ochoa

Diseño ebook: Víctor Sabaté (Iglú de libros)

Publicado por Rayo Verde Editorial

Gran Via de les Corts Catalanes 514, 1r 7a, Barcelona 08015

Clica sobre los iconos para encontrarnos en las redes sociales

http://www.rayoverde.es

ISBN: 978-84-17925-42-0

THEMA: JFSL, JFS

La editorial expresa el derecho del lector a la reproducción total o parcial de esta obra para su uso personal.

Tabla de contenido

Para la supervivencia

Mi introducción racista

Odiaba los trajes y las corbatas. Había pasado diecisiete años rodeado de feligreses con traje y corbata y sombreros altísimos. Mi ropa de adolescente mostraba a las claras la actitud de desafío del hijo de un predicador. Era el 17 de enero del año 2000. Más de trescientas personas negras —y un puñado de personas blancas— llegaron aquel lunes por la mañana con sus mejores galas a la Hylton Memorial Chapel en Virginia del Norte. Mis padres lo hicieron en estado de shock. De alguna forma, su hijo, que iba dando tumbos por la vida, había conseguido llegar a la ronda final del concurso de oratoria Martin Luther King Jr. del condado de Prince William.

No me presenté con una camisa blanca debajo de un traje oscuro y una corbata a juego, como la mayoría de mis contrincantes. Lucía una atrevida americana dorada y una elegante camisa negra con una corbata de rayas en tonos vivos. El bajo de mis pantalones negros y anchos coronaba mis botas de color crema. Había suspendido el examen de respetabilidad sin ni siquiera abrir la boca, a pesar de lo cual mis padres, Carol y Larry, eran todo sonrisas. No recordaban la última vez que me habían visto con una corbata y una americana, por muy chillonas y estrambóticas que fueran.

Pero mi ropa no era lo único que no encajaba allí. Mis contrincantes eran prodigios académicos. Yo no. Tenía una nota media por debajo de 3.0; mi puntuación en el examen de admisión de la universidad apenas rondaba el 1000. Las universidades estaban seleccionando ya a mis contrincantes. Yo todavía flotaba en el limbo después de haber recibido por sorpresa dos cartas de admisión de dos universidades a las que había enviado la solicitud con pocas ganas.

Unas semanas antes estaba en la cancha de baloncesto con mi equipo del instituto, calentando para un partido en casa, recorriendo las líneas de tiro. Mi padre, con su metro noventa y dos y sus noventa kilos, emergió de la entrada del gimnasio de mi instituto. Caminó despacio hasta la cancha de baloncesto, agitando sus largos brazos para llamar mi atención —y avergonzándome delante de lo que podríamos llamar el «juez blanco»—. Un clásico de papá. No le importaba lo más mínimo lo que los blancos moralistas pensaran de él. Casi nunca, por no decir nunca, fingía una sonrisa de cortesía, forzaba una voz más calmada, ocultaba su opinión o evitaba montar una escena. Quería y odiaba a mi padre por vivir con sus propias reglas en un mundo que solía negarles esas reglas propias a las personas negras. Era el tipo de actitud desafiante que podría haber provocado que una turba lo linchara en una época y un lugar diferentes —o que lo lincharan unos hombres con placa en la actualidad—.

Corrí hasta él antes de que pudiera acercarse a nuestras líneas de tiro. Curiosamente aturdido, me tendió un sobre manila marrón.

—Te ha llegado esto hoy.

Me hizo gestos para que abriera el sobre allí mismo, en mitad de la cancha, mientras los estudiantes y profesores blancos nos observaban.

Saqué la carta y la leí: había sido admitido en la Universidad de Hampton, en Virginia del Sur. Mi estupor inicial explotó en una felicidad indescriptible. Abracé a papá y respiré. Las lágrimas se mezclaron con el sudor de mi cara sofocada. Los ojos blancos que teníamos a nuestro alrededor y que nos juzgaban se desvanecieron.

Creía que era estúpido, que era demasiado tonto como para ir a la universidad. Por supuesto, la inteligencia es tan subjetiva como la belleza. Pero seguí guiándome por los estándares «objetivos», como las puntuaciones de los exámenes y los boletines de notas, para valorarme a mí mismo. No es extraño que solo mandara dos solicitudes para la universidad: una a Hampton y la otra al centro al que acabé yendo, la Universidad A&M de Florida. Menos solicitudes implicaban menos rechazos, y estaba completamente seguro de que esas dos clásicas universidades negras iban a rechazarme. ¿Por qué iba a querer una universidad en su campus a un idiota que no es capaz de entender a Shakespeare? Nunca se me ocurrió que tal vez no estaba intentando entender a Shakespeare y que por eso abandoné mi clase de Inglés II del Bachillerato Internacional en mi último año. Pensándolo bien, no leí demasiado durante aquellos años.

Quizá, si hubiera leído algo de historia por aquel entonces, habría descubierto la importancia histórica de la nueva localidad a la que mi familia se había mudado desde la ciudad de Nueva York en 1997. Habría sabido más sobre todos esos monumentos confederados que tenía alrededor en Manassas (Virginia), como el ejército caído de Robert E. Lee. Habría sabido por qué tantos turistas viajan hasta el Manassas National Battlefield Park para revivir la gloria de las victorias confederadas en las batallas de Bull Run durante la Guerra Civil. Estuve ahí donde el general Thomas J. Jackson se ganó su apodo, «Stonewall» (muro de piedra), por su tenaz defensa de la Confederación. Los habitantes de Virginia del Norte han mantenido el muro de piedra intacto después de todos estos años. ¿Ha visto alguien la ironía de que mi existencia negra y libre representase al Instituto Stonewall Jackson en este concurso de oratoria Martin Luther King Jr.?

Los encantadores organizadores del evento de la hermandad Delta Sigma Theta, los orgullosos dignatarios y los participantes estábamos sentados en el púlpito. (El grupo era demasiado grande como para decir que estábamos sentados en el púlpito). El público estaba sentado en filas que se curvaban en torno al largo y arqueado púlpito, dejando espacio para que los oradores pudieran caminar hasta los extremos de la capilla mientras daban su charla; cinco escalones nos permitían bajar hasta el público si queríamos hacerlo.

Los estudiantes de primaria habían dado unos discursos sorprendentemente maduros. El emocionante coro infantil había cantado detrás de nosotros. El público se volvió a sentar y se quedó en silencio, esperando a los tres oradores de instituto.

Yo fui el primero, cada vez más cerca del clímax de una experiencia que ya había cambiado mi vida. De ganar el concurso de mi instituto hacía unos meses a ganar «el mejor ante el jurado» en un concurso del condado semanas antes —sentía un aumento considerable de confianza académica—. Si había salido de esta experiencia derrochando confianza para la universidad, había entrado en ella con el bajón del instituto. Todavía me pregunto si fue el mal concepto que tenía de mí mismo lo que generó primero el mal concepto que tenía de mi gente. ¿O era el mal concepto que tenía de mi gente lo que había activado ese mal concepto de mí mismo? Como la famosa cuestión del huevo y la gallina, la respuesta no es tan importante como el ciclo que describe. Las ideas racistas provocan que la gente no blanca tenga un peor concepto de sí misma, algo que la hace más vulnerable a las ideas racistas. Las ideas racistas provocan que la gente blanca tenga un mejor concepto de sí misma, algo que la atrae más hacia las ideas racistas.

Pensaba que era un estudiante mediocre y me bombardeaban con mensajes —por parte de personas negras, personas blancas, medios de comunicación— que me decían que la razón residía en mi raza…, algo que me desanimaba aún más y me hacía sentir aún menos motivado como estudiante…, algo que solo reforzaba en mí mismo la idea racista de que las personas negras eran poco estudiosas…, algo que me hacía sentir aún más desesperanza o indiferencia…, y así sucesivamente. Este ciclo no se interrumpía en ningún momento con un análisis más profundo de mis circunstancias y carencias específicas o una mirada crítica a las ideas de la sociedad que me juzgaba. En vez de eso, el ciclo reforzaba las ideas racistas que había dentro de mí hasta que estuve listo para predicárselas a los demás.

Recuerdo el concurso MLK con mucho cariño. Pero cuando recuerdo el discurso racista que di, enrojezco de pura vergüenza.

—¿Cuál sería el mensaje del doctor King para el nuevo milenio? Imaginemos un doctor King con setenta y un años, y enfadado… —Y comencé mi remix del discurso de «I have a dream» de King.

Nuestra emancipación de la esclavitud era motivo de gozo, empecé. Pero «ahora, ciento treinta y cinco años después, las personas negras siguen sin ser libres». Mi voz tronaba ya, el tono enfadado, más Malcolm que Martin.

—¡Las mentes de nuestros jóvenes siguen cautivas!

No dije que las mentes de nuestros jóvenes son cautivas de las ideas racistas, como diría ahora.

—¡Creen que está bien ser los más temidos de nuestra sociedad! —dije, como si el miedo que inspiran fuera culpa suya.

—¡Creen que está bien no pensar! —ataqué, recurriendo a la clásica idea racista de que la juventud negra no valora la educación tanto como sus colegas no negros. A nadie parecía importarle que esta idea tan trillada estuviera basada en anécdotas y nunca en pruebas. Con todo, el público me animó con su aplauso. Seguí disparando ideas racistas sin fundamento y ya refutadas, sobre todo lo que la juventud negra hacía mal, irónicamente, el mismo día que se exhibían todas las cosas buenas de la juventud negra.

Empecé a pasearme de forma frenética por la pasarela que conducía al púlpito, ganando impulso.

—¡Creen que está bien escalar el alto árbol de los embarazos! —Aplauso—. ¡Creen que está bien limitar sus sueños a los deportes y la música! —Aplauso.

¿Había olvidado que yo —no «la juventud negra»— era quien había limitado mis sueños al deporte? ¿Y estaba hablando de la juventud negra en tercera persona? ¿Quién demonios me creía que era? Al parecer, subirme a aquel ilustre escenario me había sacado del reino de los jóvenes negros normales y corrientes —y, por lo tanto, inferiores— y me había alzado hasta el reino de lo raro y extraordinario.

Durante mis arrebatos de oratoria alimentada por los aplausos, no me di cuenta de que decir algo erróneo sobre un grupo racial es como decir que algo es inferior respecto a ese grupo racial. No me di cuenta de que decir que algo es inferior respecto a un grupo racial es expresar una idea racista. Creía que estaba ayudando a mi gente, cuando en realidad estaba despachando ideas racistas sobre mi gente para mi gente. El juez negro parecía estar engulléndolas y dándome palmadas en la espalda para escuchar más. Yo seguí dándoles más.

—Sus mentes están cautivas, y nuestras mentes adultas están ahí, a su lado —dije señalando el suelo—. Porque por alguna razón creen que la revolución cultural que empezó el día que mi sueño nació ya se ha terminado.

»¿Cómo puede haberse terminado cuando fracasamos tantas veces por no tener agallas? —Aplauso.

»¿Cómo puede haberse terminado cuando nuestros hijos se van de casa sin saber cómo esforzarse, sino solo cómo no esforzarse? —Aplauso.

»¿Cómo puede haberse terminado si está ocurriendo todo esto en nuestra comunidad? —pregunté, alzando la voz—. Así que os digo, amigos míos, que aunque es posible que esta revolución cultural no acabe nunca, yo sigo teniendo un sueño…

Sigo teniendo una pesadilla: el recuerdo de este discurso siempre que reúno el valor para revivirlo de nuevo. Me resulta difícil creer que acabara el instituto en el año 2000 pregonando tantas ideas racistas. Una cultura racista me había ofrecido la munición para disparar a personas negras, para dispararme a mí mismo, y yo la había cogido y la había usado. El verdadero crimen entre las personas negras es el racismo interiorizado.

Fui un incauto, un bobo que había visto las luchas actuales de las personas negras el día de MLK del año 2000 y había decidido que esas personas eran el problema. Esta es la función habitual de las ideas racistas, y de cualquier otra clase de intolerancia en términos más generales: manipularnos para ver a la gente como el problema, en vez de las políticas que la mantienen atrapada.

El lenguaje que emplea el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos ofrece un claro ejemplo de cómo funciona esta clase de lenguaje y pensamiento racista. Mucho antes de que se convirtiera en presidente, Donald Trump solía decir que «la pereza es un rasgo característico de los negros»1. Cuando decidió postularse para presidente, su plan para hacer que Estados Unidos volviera a ser grande consistía en difamar a los inmigrantes latinoamericanos diciendo que la mayoría eran criminales y violadores y pidiendo miles de millones para construir un muro en la frontera y así impedir su paso. Prometió «una paralización total y completa de la entrada de musulmanes a Estados Unidos». En cuanto se convirtió en presidente, adoptó la costumbre de llamar «estúpidos» a sus críticos negros. Dijo que todos los inmigrantes de Haití «tienen el sida», y al mismo tiempo, en verano de 2017, alabó a los supremacistas blancos afirmando que eran «muy buena gente».

A pesar de todo, siempre que alguien señalaba lo obvio, Trump respondía con variaciones de un estribillo conocido: «No, no. Yo no soy racista. Soy la persona menos racista a la que habéis entrevistado jamás», que «habéis conocido jamás», que «os habéis encontrado jamás». El comportamiento de Trump puede ser algo excepcional, pero sus negaciones son algo habitual. Cuando las ideas racistas resuenan, suelen venir acompañadas de la negación de que esas ideas racistas lo son. Cuando las políticas racistas resuenan, suelen venir acompañadas de la negación de que esas políticas racistas lo son.

La negación es el pulso del racismo, el pulso de ideologías, razas y naciones. Late dentro de nosotros. Muchas de las personas que denunciamos enérgicamente las ideas racistas de Trump negamos enérgicamente las nuestras. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a la defensiva como por instinto cuando alguien nos dice que algo que hemos hecho o dicho es racista? ¿Cuántos de nosotros estaríamos de acuerdo con esta frase: «“Racista” no es una palabra descriptiva. Es una palabra peyorativa. Equivale a decir “No me gustas”»? Estas son las palabras reales del supremacista blanco Richard Spencer, quien, al igual que Trump, se identifica como «no racista». ¿Cuántos de nosotros que despreciamos a los Trumps y a los supremacistas blancos del mundo compartimos su autodefinición de «no racista»?

¿Qué problema hay en ser «no racista»? Es una afirmación que implica neutralidad: «No soy racista, pero tampoco estoy muy en contra del racismo». Pero es que no existe la neutralidad en el conflicto del racismo. Lo contrario a «racista» no es «no racista». Es «antirracista». ¿Cuál es la diferencia? Uno apoya la idea de una jerarquía racial, como racista, y el otro la igualdad racial, como antirracista. Uno cree que los problemas tienen su origen en grupos de personas, como racista, y el otro localiza la raíz de los problemas en el poder y las políticas, como antirracista. Uno permite que las desigualdades raciales perduren, como racista, y el otro se enfrenta a las desigualdades raciales, como antirracista. No hay un espacio seguro para el «no racista». La afirmación de neutralidad «no racista» es una máscara para el racismo. Esto puede parecer duro, pero es importante que apliquemos desde el primer momento uno de los principios fundamentales del antirracismo, que es devolver la palabra «racista» a su uso adecuado. «Racista» no es —como argumenta Richard Spencer— algo peyorativo. No es la peor palabra que existe, no equivale a un insulto. Es descriptivo, y la única manera de deshacer el racismo es identificarlo y describirlo constantemente —y luego desmantelarlo—. El intento de convertir este término, que tan útil resulta a nivel descriptivo, en un insulto que casi no puede utilizarse está pensado, por supuesto, para conseguir lo contrario: congelarnos en la inacción.

La idea común de afirmar tener «daltonismo racial» es similar a la noción de ser «no racista» —al igual que en el caso del «no racista», la persona daltónica, como se supone que no ve la raza, no consigue distinguir el racismo y cae en una pasividad racista—. El lenguaje del daltónico racial —como el lenguaje del «no racista»— es una máscara para ocultar el racismo. «Nuestra Constitución es daltónica racialmente»2, proclamaba John Harlan, magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, en su oposición a Plessy v. Ferguson, el caso que legalizó la segregación de Jim Crow en 1896. «La raza blanca se considera a sí misma la raza dominante de este país», continuó el magistrado Harlan. «No dudo que lo seguirá siendo para siempre si permanece fiel a su gran legado». Una Constitución daltónica para unos Estados Unidos supremacistas blancos.

Lo bueno es que ser racista o antirracista no son identidades fijas. Podemos ser racistas un minuto y antirracistas el siguiente. Lo que decimos sobre la raza y lo que hacemos respecto a la raza en cada momento determina lo que somos, no quiénes somos.

Yo era racista la mayoría de las veces. Estoy cambiando. Ya no me identifico con los racistas que afirman ser «no racistas». Ya no hablo a través de la máscara de la neutralidad racial. Las ideas racistas ya no me manipulan y me hacen creer que los grupos raciales son el problema. He dejado de creer que una persona negra no puede ser racista. Ya no vigilo cada una de mis acciones como si me estuviera viendo un juez blanco o negro, intentando convencer a la gente blanca de mi igualdad humana, intentando convencer a la gente negra de que estoy representando bien a mi raza. Ya no me importa cómo las acciones de otras personas negras se reflejan en mí, porque ninguno de nosotros somos representantes de nuestra raza, y tampoco es responsable ninguna persona de las ideas racistas de otra. Y he llegado a ver que el movimiento de racista a antirracista es siempre constante —exige comprender y rechazar el racismo basado en la biología, la etnia, el cuerpo, la cultura, el comportamiento, el color, el espacio y la clase—. Y, más allá de eso, significa estar dispuesto a luchar contra las intersecciones del racismo en otros tipos de intolerancia.

Este libro trata, en definitiva, sobre la lucha fundamental en la que todos participamos, la lucha para ser plenamente humanos y ver que los demás también lo son. Comparto mi propio viaje desde mi crianza en la conciencia racial enfrentada de la clase media negra de la era Reagan, mi giro hacia la derecha, por la carretera de diez carriles del racismo antinegro —una carretera en la que, curiosamente, no hay policía y la gasolina es gratis—, y el desvío por la carretera de dos carriles del racismo antiblanco, donde la gasolina es escasa y hay policía por todas partes, todo ello antes de encontrar y girar hacia el camino sin asfaltar y sin iluminar del antirracismo.

Después de emprender este agotador viaje que conduce al camino sin asfaltar que es el antirracismo, la humanidad puede llegar hasta el claro de un futuro potencial: un mundo antirracista en todo su imperfecto esplendor. Puede hacerse realidad si nos centramos en el poder en vez de en las personas, si nos centramos en cambiar la política en vez de a los grupos de personas. Es posible si superamos nuestro cinismo respecto a la permanencia del racismo.

Sabemos cómo ser racistas. Sabemos cómo fingir que no somos racistas. Veamos ahora cómo ser antirracistas.

Capítulo 1 Definiciones

RACISTA: Alguien que respalda una política racista mediante sus acciones o su inacción, o que expresa una idea racista.

ANTIRRACISTA: Alguien que respalda una política antirracista mediante sus acciones o que expresa una idea antirracista.

Soul Liberation se balanceaba sobre el escenario del estadio de la Universidad de Illinois, luciendo unos coloridos dashikis y unos afros que se alzaban como puños cerrados, un espectáculo increíble de ver para los once mil universitarios del público. Soul Liberation no se parecía en nada a los grupos de blancos trajeados que habían estado entonando cánticos durante casi dos días después del día de Navidad de 1970.

Los estudiantes negros habían conseguido que la InterVarsity Christian Fellowship, el principal campus del movimiento evangélico de Estados Unidos y organizador del evento, dedicara la segunda noche del encuentro a la teología negra. Más de quinientos asistentes negros de todo el país estaban presentes cuando Soul Liberation empezó a tocar. Dos de aquellos estudiantes negros eran mis padres.

No estaban sentados juntos. Días antes habían viajado en el mismo autobús durante veinticuatro horas que parecieron cuarenta y dos desde Manhattan, pasando por Pensilvania, Ohio e Indiana, antes de llegar al centro de Illinois. Cien neoyorquinos negros coincidieron en el Urbana’70 de la InterVarsity.

Mi madre y mi padre se habían conocido semanas antes, durante las vacaciones de Acción de Gracias, cuando Larry, un estudiante de contabilidad del Baruch College de Manhattan, coorganizó un evento de inscripción para ir al Urbana’70 en su iglesia de Jamaica, en Queens. Carol era una de las treinta personas que asistieron; había venido a casa, a Queens, desde el Nyack College, una pequeña escuela cristiana a unos setenta y dos kilómetros al norte de casa de sus padres en Far Rockaway. No pasó nada en su primer encuentro, pero Carol se fijó en Larry, un estudiante demasiado serio con un afro gigantesco y la cara escondida detrás de un bosque de vello facial, y Larry se fijó en Carol, una chica menuda de diecinueve años con pecas oscuras diseminadas por toda su tez de color caramelo, aunque lo único que hicieron fue charlar un poco. Habían decidido, cada uno por su cuenta, ir al Urbana’70 cuando se enteraron de que Tom Skinner estaría predicando allí y de que actuarían los Soul Liberation. A los veintiocho, Skinner estaba haciéndose famoso como joven predicador de la teología de la liberación negra. Antiguo pandillero e hijo de un predicador baptista, llegaba a miles de personas a través de su programa de radio semanal y sus giras, en las que pronunciaba sermones capaces de abarrotar lugares emblemáticos como el Teatro Apollo de su nativa Harlem. En 1970, Skinner publicó sus libros tercero y cuarto, How Black Is the Gospel? y Words of Revolution.

Carol y Larry devoraron ambos libros como una canción de James Brown, como una pelea de Muhammad Ali. Carol había descubierto a Skinner a través de su hermano pequeño, Johnnie, que se había inscrito con ella en Nyack. La conexión de Larry era más ideológica. En la primavera de 1970, se había apuntado a «The Black Aesthetic», un curso impartido por el célebre literato del Baruch College Addison Gayle Jr. Por primera vez, Larry leyó The Fire Next Time de James Baldwin, Native Son de Richard Wright, las desgarradoras obras de Amiri Baraka y The Spook Who Sat by the Door, el manifiesto revolucionario prohibido de Sam Greenlee. Fue un despertar. Después del curso de Gayle, Larry empezó a buscar una forma de reconciliar su fe con su recién encontrada conciencia negra. Esa búsqueda lo llevó hasta Tom Skinner.

Soul Liberation inició su popular himno, «Power to the People». Los cuerpos de los estudiantes negros que se habían colocado justo delante del escenario comenzaron a moverse casi al unísono con los sonidos de los retumbantes tambores y el pesado bajo que, junto con las palmas sincopadas, generaban el ritmo y el blues de un renacimiento sureño rural.

La oleada de ritmo se expandió enseguida por los miles de cuerpos blancos del estadio. No tardaron mucho en ponerse de pie, balanceándose y cantando juntos el conmovedor cántico del Black Power.

Cada acorde de Soul Liberation parecía crear anticipación para la entrada del ponente principal. Cuando la música acabó, llegó el momento: Tom Skinner, con un traje oscuro y una corbata roja, se colocó detrás del atril. La voz seria, listo para comenzar su lección de historia.

—La Iglesia evangélica […] estaba a favor del statu quo. Estaba a favor de la esclavitud, estaba a favor de la segregación, predicaba contra cualquier intento del hombre negro de ser independiente.

Skinner contó cómo llegó a adorar a un Jesucristo blanco, de la élite, que enmendaba a las personas mediante «reglas y regulaciones», un salvador que vaticinaba la visión de la ley y el orden de Richard Nixon. Pero, un día, Skinner se dio cuenta de que había entendido mal a Jesús. Jesús no formaba parte del Rotary Club y tampoco era policía. Jesús era un «revolucionario radical, con pelo en el pecho y mugre en las uñas». La nueva idea de Jesús de Skinner nació de una nueva lectura del evangelio y se comprometió con ella. «Todo evangelio que no […] hable de la cuestión de la esclavitud» y la «injusticia» y la «desigualdad —todo evangelio que no quiera ir donde la gente pasa hambre y sufre pobreza y liberarla en nombre de Jesucristo— no es el evangelio».

En la época de Jesús, «había un sistema en funcionamiento al igual que hoy en día», afirmaba Skinner. Pero «Jesús era peligroso. Era peligroso porque estaba cambiando el sistema». Los romanos encarcelaron a este «revolucionario» y «lo clavaron a una cruz» y lo mataron y enterraron. Pero tres días después Jesucristo «se levantó de la tumba» para darnos testimonio hoy. «Proclamad la liberación de los cautivos, predicad la visión para los ciegos» e «id por el mundo y decidles a los hombres que están encadenados mental, espiritual y físicamente, “¡El libertador ha llegado!”».

La última frase vibró en la multitud. «¡El libertador ha llegado!». Los estudiantes prácticamente saltaron de sus asientos y lo ovacionaron; contagiándose de su fresco evangelio, los libertadores habían llegado.

Mis padres fueron muy receptivos al llamamiento de libertadores evangélicos de Skinner y asistieron a varias asambleas negras a lo largo de la semana de la conferencia, unas asambleas que reforzaban este llamamiento cada noche. En Urbana’70, mamá y papá acabaron abandonando la iglesia civilizadora, conservadora y racista de la que se habían dado cuenta de que formaban parte. Fueron rescatados por la teología de la liberación negra y se unieron a la iglesia sin iglesias del movimiento del Black Power. Nacidos en la época de Malcolm X, Fannie Lou Hamer, Stokely Carmichael y otros antirracistas que se enfrentaron a los segregacionistas y a los asimilacionistas en las décadas de 1950 y 1960, el movimiento por la solidaridad negra, el orgullo cultural negro y la autodeterminación económica y política negra habían cautivado a todo el mundo negro. Y entonces, en 1970, el Black Power cautivó a mis padres. Dejaron de pensar en salvar a las personas negras y empezaron a pensar en liberarlas.

En la primavera de 1971, mamá volvió al Nyack College y ayudó a crear un sindicato de estudiantes negros, una organización que cuestionaba la teología racista, las banderas confederadas en las puertas de las habitaciones y la escasez de estudiantes, y programas negros. Empezó a llevar vestidos con estampados africanos y a envolver su creciente afro con lazos de motivos similares. Soñaba con viajar a la madre patria como misionera.

Papá volvió a su iglesia y dejó su famoso coro juvenil. Comenzó a organizar programas que planteaban preguntas estimulantes: «¿Es el cristianismo la religión del hombre blanco?», «¿Es la iglesia negra importante para la comunidad negra?». Empezó a leer la obra de James Cone, el erudito padre de la teología de la liberación negra y autor del influyente libro Black Theology & Black Power en 1969.

Un día, en la primavera de 1971, papá reunió el valor para ir a Harlem y asistir a la clase de Cone en el Union Theological Seminary. Cone daba conferencias sobre su nuevo libro, A Black Theology of Liberation. Después de la clase, papá se acercó al profesor.

—¿Cuál es su definición de un cristiano? —preguntó papá con su estilo más serio posible.

Cone miró a papá con la misma seriedad y respondió:

—Un cristiano es aquel que lucha por la liberación.

La operativa definición de James Cone de lo que era un cristiano describía un cristianismo de los esclavos, no el cristianismo de los esclavistas. Escuchar esta definición fue un momento revelador en la vida de papá. Mamá tuvo su propia revelación, una similar, en su sindicato de estudiantes negros: que el cristianismo trataba sobre la lucha y la liberación. Mis padres, cada uno por su cuenta, habían encontrado el credo con el que dar forma a sus vidas para ser el tipo de cristianos que el Jesús revolucionario les había inspirado ser. Esta nueva definición de una palabra que ya habían elegido como su identidad central los transformó de manera natural.

Mi propio camino para ser antirracista, un camino que aún no ha acabado, comenzó en el Urbana’70. Lo que cambió a mamá y a papá provocó un cambio en sus dos hijos no nacidos: esta nueva definición de la vida cristiana se convirtió en el credo que ha fundamentado las vidas de mis padres y las vidas de sus hijos. No puedo desconectar los esfuerzos religiosos de mis padres para ser cristianos de mi esfuerzo secular para ser antirracista. Y el momento clave para todos nosotros fue definir nuestros términos para poder empezar a describir el mundo y nuestro lugar en él. Las definiciones nos anclan a los principios. No se trata de algo sin importancia: si no hacemos lo básico, que es definir el tipo de personas que queremos ser con un lenguaje estable y coherente, no podemos trabajar para conseguir objetivos estables y coherentes. Algunos de mis pasos más consecuentes en mi camino hacia el antirracismo han sido los momentos en los que he llegado a definiciones básicas. Ser antirracista significa establecer definiciones claras del racismo/antirracismo, de las políticas racistas/antirracistas, de las ideas racistas/antirracistas, de las personas racistas/antirracistas. Ser racista significa redefinir la palabra racista constantemente, de forma que nuestras cambiantes políticas e ideas queden exoneradas, y también nuestra cambiante persona.

Así que establezcamos algunas definiciones. ¿Qué es el racismo? El racismo es un matrimonio entre políticas e ideas racistas que produce y normaliza las desigualdades raciales. Bien. ¿Y qué son las políticas y las ideas racistas? Tenemos que definirlas por separado para entender de dónde viene ese matrimonio y por qué interactúan tan bien entre ellas. De hecho, demos un paso atrás y planteémonos la definición de otra expresión importante: la desigualdad racial.

La desigualdad racial se produce cuando dos o más grupos raciales no están prácticamente en pie de igualdad. Este es un ejemplo de desigualdad racial: el 71 % de las familias blancas ocupaban una vivienda propia en 2014, frente al 45 % de familias latinoamericanas y el 41 % de familias negras. La igualdad racial se produce cuando dos o más grupos raciales están relativamente en pie de igualdad. Sería un ejemplo de igualdad racial si los porcentajes de los tres grupos raciales que ocupan viviendas propias fueran más o menos equitativos en los años cuarenta, en los setenta o, aún mejor, en los noventa.

Una política racista es toda medida que produce o mantiene la desigualdad racial entre los grupos raciales. Una política antirracista es toda medida que produce o mantiene la igualdad racial entre los grupos raciales. Con política me refiero a las leyes, las normas, los procedimientos, los procesos, las regulaciones y las directrices, escritos y no escritos, que gobiernan a las personas. No existen las políticas no racistas o neutrales. Todas las políticas de todas las instituciones en todas las comunidades de todas las naciones producen o respaldan la desigualdad o la igualdad racial entre los grupos raciales.

Las políticas racistas han recibido otros nombres: «racismo institucional», «racismo estructural» y «racismo sistémico», por ejemplo. Pero son unos términos más vagos que «política racista». Cuando los uso, acabo teniendo que explicar enseguida qué significan. «Política racista» es más tangible y exacto, y es más probable que las personas, incluyendo sus víctimas, lo entiendan de inmediato, ya que pueden no tener el beneficio de una gran fluidez en términos raciales. «Política racista» expresa exactamente cuál es el problema y dónde está. «Racismo institucional», «racismo estructural» y «racismo sistémico» son redundantes. El racismo en sí es institucional, estructural y sistémico.

«Política racista» también desgrana la esencia del racismo mejor que «discriminación racial», otra expresión frecuente. «Discriminación racial» es una manifestación inmediata y visible de una política racial subyacente. Cuando alguien discrimina a otra persona en un grupo racial, está aplicando una política o aprovechando la ausencia de una política de protección. Todos tenemos la capacidad de discriminar. Solo unos pocos tienen la capacidad de hacer política. Centrarse en la «discriminación racial» es apartar la mirada de los agentes centrales del racismo: la política racista y los políticos o legisladores racistas, o lo que yo llamo poder racista.

Desde la década de 1960, el poder racista se ha apropiado del término «discriminación racial», transformando el acto de discriminar según la raza en un acto inherentemente racista. Pero si la discriminación racial se define como tratar, considerar o hacer una distinción en favor o en contra de una persona según la raza de esa persona, entonces la discriminación racial no es inherentemente racista. La cuestión decisiva es si la discriminación produce igualdad o desigualdad. Si la discriminación produce igualdad, entonces es antirracista. Si la discriminación produce desigualdad, entonces es racista. Alguien que reproduce la desigualdad ayudando a un grupo racial sobrerrepresentado para conseguir riqueza y poder es muy distinto de alguien que desafía esa desigualdad ayudando de forma temporal a un grupo racial infrarrepresentado para conseguir una riqueza y un poder relativos hasta que se alcanza la igualdad.

La única solución a la discriminación racista es la discriminación antirracista. La única solución a la discriminación pasada es la discriminación presente. La única solución a la discriminación presente es la discriminación futura. Como dijo el presidente Lyndon B. Johnson en 1965, «No se puede coger a una persona que, durante años, ha sido coartada con cadenas y liberarla, llevarla a la línea de salida de una carrera y entonces decirle “Eres libre para competir con los demás” y creer de verdad que has sido completamente justo». Harry Blackmun, magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, escribió en 1978: «Para superar el racismo, primero debemos tener en cuenta la raza. No hay otra forma. Y para tratar igual a algunas personas tenemos que tratarlas de forma diferente».

Los campeones racistas de la discriminación racial creados para mantener las desigualdades raciales antes de la década de 1960 son ahora los oponentes racistas de la discriminación antirracista ideada para desmantelar esas desigualdades raciales. El movimiento racista más peligroso no es la improbable deriva de la ultraderecha hacia un etnoestado blanco, sino la deriva del estadounidense común hacia uno «racialmente neutral». En realidad, el constructo de la neutralidad racial alimenta el victimismo del nacionalismo blanco sugiriendo la noción de que cualquier política que proteja o impulse a los estadounidenses no blancos hacia la igualdad es «discriminación inversa».

Así es como el poder racista es capaz de decir que las políticas de discriminación positiva que consiguen reducir las desigualdades raciales «tienen en cuenta la raza» y los test estandarizados que producen desigualdades raciales son «racialmente neutrales». Así es como pueden echarle la culpa al comportamiento de grupos raciales enteros de las desigualdades entre grupos raciales diferentes y seguir diciendo que sus ideas son «no racistas». Pero las ideas no racistas no existen, solo las ideas racistas o las antirracistas.

Entonces, ¿qué es una idea racista? Una idea racista es toda idea que sugiera que un grupo racial es inferior a otro grupo racial de la forma que sea. Las ideas racistas sostienen que las inferioridades y superioridades de los grupos raciales explican las desigualdades raciales en la sociedad. Como Thomas Jefferson sospechaba una década después de declarar la independencia de los Estados Unidos blancos: «Los negros, en origen una raza distinta, o diferenciada por el tiempo y las circunstancias, son inferiores a los blancos en sus cualidades tanto corporales como mentales».

Una idea antirracista es toda idea que sugiera que los grupos raciales son iguales en todas sus aparentes diferencias, que no hay nada bueno ni malo en ningún grupo racial. Las ideas antirracistas sostienen que las políticas racistas son la causa de las desigualdades raciales.

Entender las diferencias entre las políticas racistas y las políticas antirracistas, entre las ideas racistas y las ideas antirracistas, nos permite volver a nuestras definiciones básicas. El racismo es una poderosa colección de políticas racistas que se traducen en una desigualdad racial y que son justificadas por ideas racistas. El antirracismo es una poderosa colección de políticas antirracistas que se traducen en una igualdad racial y que son justificadas por ideas antirracistas.

Una vez tenemos una definición sólida de racismo y de antirracismo, podemos empezar a encontrarle sentido al mundo racializado que nos rodea, y al que nos precede. Mis abuelos maternos, Mary Ann y Alvin, se trasladaron con su familia a Nueva York en la década de 1950, durante la fase final de la Gran Migración Afroamericana3, contentos de alejar a sus hijos de los violentos segregacionistas de Georgia y de la recolección de algodón bajo el cada vez más tórrido sol de Georgia.

Pensándolo bien, también estaban alejando a su familia de los efectos del cambio climático. La política climática de no hacer nada es una política racista, ya que el sur global, en su mayoría no blanco, está siendo víctima del cambio climático más que el norte global más blanco, a pesar de que el norte global más blanco está contribuyendo más a su aceleración. La tierra se hunde y las temperaturas suben desde Florida hasta Bangladés. Las sequías y la escasez de comida devoran los cuerpos en el este y el sur de África, una región que representa ya el 25 % de la población malnutrida del mundo. Las catástrofes medioambientales causadas por el ser humano y que afectan a los cuerpos no blancos de forma desproporcionada no son algo poco frecuente; por ejemplo, casi cuatro mil zonas de Estados Unidos, la mayoría pobres y no blancas, tienen mayores índices de envenenamiento por plomo que Flint (Michigan).

Pertenezco a una generación alejada de la recolección de algodón a cambio de unas monedas bajo el clima cálido de Guyton, en las afueras de Savannah. Ahí es donde enterramos a mi abuela en 1993. Los recuerdos de su reconfortante calma, su buena mano para las plantas y sus grandes bolsas de basura llenas de regalos de Navidad revivieron mientras volvíamos a Nueva York después de su funeral. Al día siguiente, mi padre se aventuró en Flushing, en Queens, para ver a su madre, una madre soltera, que también se llamaba Mary Ann. Tenía la piel marrón oscura más clara del mundo, una sonrisa que te abrazaba y un ingenio capaz de abofetearte.

Cuando mi padre abrió la puerta de su apartamento, olió el humo de la estufa que se había dejado encendida, y también otra clase de olor. Su madre no aparecía por ninguna parte, corrió por el pasillo y llegó a su dormitorio, en la parte trasera. Allí encontró a su madre, como si estuviera durmiendo, pero muerta. Su pelea con el alzhéimer, una enfermedad que tiene más prevalencia entre los afroamericanos, había acabado.

Puede que no haya un privilegio blanco más importante que la propia vida. Las vidas blancas ascienden a un valor de 3,5 años adicionales frente a las vidas negras en Estados Unidos, que es la más evidente de un sinfín de disparidades respecto a la salud, unas disparidades que empiezan desde la infancia, donde la tasa de muerte de bebés negros duplica la de niños blancos. Pero al menos mis abuelas y yo nos conocimos, compartimos momentos, nos quisimos. Nunca conocí a mi abuelo paterno. Nunca conocí a mi abuelo materno, Alvin, que murió de cáncer tres años antes de que yo naciera. En Estados Unidos, los afroamericanos tienen un 25 % más de probabilidades de morir de cáncer que los blancos. Mi padre sobrevivió al cáncer de próstata, que mata al doble de hombres negros que blancos. El cáncer de mama mata a las mujeres negras de forma desproporcionada.

Tres millones de afroamericanos y cuatro millones de latinoamericanos consiguieron un seguro médico gracias a la Affordable Care Act (ACA), que redujo el índice de personas no aseguradas de ambos grupos a cerca del 11 % antes de que el presidente Barack Obama dejara el cargo. Pero unos abrumadores 28,5 millones de estadounidenses siguen sin seguro, una cifra lista para crecer después de que el Congreso derogara el mandato individual en 2017. Y a la gente no blanca le resulta cada vez más difícil sacar del poder mediante el voto a los políticos que fabrican esas políticas diseñadas para acortar sus vidas. La racista política de voto ha pasado de la privación del derecho a ejercerlo con las leyes de voto de Jim Crow a la privación del derecho a ejercerlo mediante la encarcelación masiva y las leyes de identificación de los votantes. A veces estos esfuerzos son tan descarados que acaban mal: Carolina del Norte aprobó una de esas leyes de identificación de votantes específicos, pero en julio de 2016 la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito la anuló, afirmando que sus diversas disposiciones «están dirigidas a los afroamericanos con una precisión casi quirúrgica». Pero otras se han mantenido y han tenido éxito. La estricta ley de identificación de votantes de Wisconsin suprimió cerca de doscientos mil votos —el objetivo, de nuevo, eran sobre todo los votantes no blancos— en la elección de 2016. Donald Trump ganó ese estado clave por 22 748 votos.

Estamos rodeados de desigualdad racial, tan visible como la ley, tan oculta como nuestros pensamientos privados. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿en qué lado de la historia estaremos? Una persona racista es alguien que respalda una política racista mediante sus acciones o su inacción o que expresa una idea racista. Una persona antirracista es alguien que respalda una política antirracista mediante sus acciones o que expresa una idea antirracista. «Racista» y «antirracista» son como etiquetas movibles que se colocan y se sustituyen según lo que alguien hace o no hace, según lo que apoya o expresa en cada momento. No son tatuajes permanentes. Nadie se convierte en un racista o en un antirracista. Solo podemos esforzarnos por ser uno u otro. Podemos estar luchando por ser racistas sin darnos cuenta. Podemos estar luchando por ser antirracistas sin darnos cuenta. Al igual que cuando se combate una adicción, ser antirracista exige una autoconciencia persistente, una autocrítica constante y una introspección frecuente.

Las ideas racistas han definido nuestra sociedad desde el principio y pueden resultar tan naturales y obvias como para ser banales, pero las ideas antirracistas siguen siendo difíciles de entender, en parte porque van en contra del curso de la historia de este país. Como dijo Audre Lorde en 1980: «Todos hemos sido programados para responder a las diferencias humanas entre nosotros con miedo y odio y para manejar esa diferencia de tres formas posibles: ignorarla y, si no es posible, copiarla si creemos que es dominante, o destruirla si creemos que está subordinada. Pero no tenemos patrones para relacionarnos a través de nuestras diferencias humanas como iguales». Ser antirracista es una elección radical frente a esta historia, y exige una reorientación radical de nuestra conciencia.

Capítulo 2 Conciencias enfrentadas

ASIMILACIONISTA: Alguien que expresa la idea racista de que un grupo racial es inferior a nivel cultural o conductual y que respalda programas de enriquecimiento cultural o conductual para desarrollar ese grupo racial.

SEGREGACIONISTA: Alguien que expresa la idea racista de que un grupo racial inferior de forma permanente no puede desarrollarse y que respalda políticas que segregan a ese grupo racial.

ANTIRRACISTA: Alguien que expresa la idea de que los grupos raciales son iguales y ninguno necesita desarrollo y que respalda políticas que reducen la desigualdad racial.

Mis padres no se habían visto desde el viaje en autobús al Urbana’70. Se acercaba la Navidad de 1973. Soul Liberation celebró un concierto en la icónica iglesia presbiteriana de Broadway en Harlem, que se convirtió en una reunión para los asistentes al Urbana’70 de Nueva York. Papá y mamá asistieron. Los dos viejos amigos se reencontraron y pasó algo más. Después de que los acordes de Soul Liberation acabaran y se hiciera el silencio, mis padres volvieron a hablar y la chispa se encendió por fin.

Días después, papá llamó a mamá y le pidió salir.

—Me han llamado de las misiones —respondió mamá—. Me marcho en marzo.

Mamá y papá perseveraron, incluso después de que mamá se fuera a dar clase a una aldea rural liberiana en las afueras de Monrovia durante nueve meses. Ocho años más tarde se casaron, y cuando llegué al mundo se atrevieron a llamarme, a mí, su segundo hijo, «padre glorificado», pese a que los cuerpos negros no se solían glorificar. Justo antes de esa llegada, mientras mi madre embarazada celebraba su trigésimo primer cumpleaños el 24 de junio de 1982, el presidente Reagan le declaró la guerra a su bebé no nacido. «Tenemos que acabar con la drogadicción mediante un cumplimiento más estricto de la ley», dijo Reagan en el Rose Garden de la Casa Blanca.

No era la drogadicción con lo que se quería acabar, por supuesto, sino con la gente como yo, nacida en este régimen de «cumplimiento más estricto de la ley». Las duras políticas penales por los delitos relacionados con las drogas —y no un crecimiento neto de la delincuencia— causaron que la población de las prisiones estadounidenses se multiplicara por cuatro entre 1980 y 2000. Mientras que los criminales violentos solían representar cerca de la mitad de la población carcelaria en cualquier momento dado, se encarceló a más gente por delitos relacionados con las drogas que por delitos violentos cada día desde 1993 hasta 2009. Las personas blancas tienden más a vender droga que las negras o latinoamericanas y las tasas de consumo son similares entre las razas. Pero los afroamericanos tienen más probabilidad que los blancos de ser encarcelados por delitos relacionados con las drogas. Los narcodelincuentes negros no violentos pasan en prisión el mismo tiempo (58,7 meses) que los criminales violentos blancos (61,7 meses). En 2016, las personas negras y latinoamericanas seguían estando extremadamente sobrerrepresentadas en la población carcelaria en un 56 %, el doble de su porcentaje en la población adulta de Estados Unidos. Las personas blancas seguían estando extremadamente infrarrepresentadas en la población carcelaria en un 30 %, alrededor de la mitad de su porcentaje en la población adulta de Estados Unidos.

Reagan no empezó esta supuesta guerra, como cuenta la historiadora Elizabeth Hinton. El presidente Lyndon B. Johnson nos marcó como objetivo por primera vez cuando dijo que 1965 fue «el año en el que este país comenzó una exhaustiva, inteligente y efectiva guerra contra el crimen». Mis padres estaban en el instituto cuando la guerra contra el crimen de Johnson dejó en ridículo a su poco respaldada guerra contra la pobreza, como un francotirador armado hasta los dientes deja en ridículo a un cirujano traumatólogo con recursos insuficientes. El presidente Richard Nixon anunció su guerra contra las drogas en 1971 para arrasar con sus críticos más duros, los activistas negros y los activistas en contra de la guerra. «Podíamos arrestar a sus líderes, hacer redadas en sus casas, disolver sus reuniones y denigrarlos noche tras noche en los noticiarios de la tarde», le dijo John Ehrlichman, el jefe de política interna de Nixon, a un reportero de Harper años más tarde. «¿Que si sabíamos que estábamos mintiendo sobre el tema de las drogas? Por supuesto que sí».

Las personas negras se sumaron a esa denigración, convencidas de que los camellos homicidas, los pistoleros y los ladrones heroinómanos estaban tirando «por el desagüe» todos «los logros conseguidos con tanto esfuerzo con el movimiento por los derechos civiles», citando un editorial del The Washington Afro-American en 1981. Algunos líderes negros, si no la mayoría de ellos, en un esfuerzo por parecer salvadores de su gente frente a esta amenaza, cambiaron de opinión y decidieron colocar al criminal negro junto al racista blanco en la categoría de enemigos de su pueblo.

Unos aparentemente contradictorios llamamientos para encerrar y salvar a las personas negras se sucedieron y enfrentaron en las legislaturas de todo el país, pero también en las mentes de los estadounidenses. Los líderes negros se sumaron a los republicanos, desde Nixon hasta Reagan, y a los demócratas, desde Johnson hasta Bill Clinton, en la petición y la obtención de más agentes de policía, penas más duras y obligatorias y más cárceles. Pero también exigieron el final de la brutalidad policial, más trabajo, mejores escuelas y programas para el tratamiento de la drogadicción. Estas exigencias se recibieron con menos entusiasmo.

Para cuando yo nací, en 1982, la vergüenza del «crimen entre personas negras» (Black on Black crime) estaba a punto de aplastar el orgullo del «Black is beautiful» de toda una generación. Muchos estadounidenses no negros miraban a los adictos negros con aversión y demasiadas personas miraban a esos mismos adictos con vergüenza.

Mis padres venían ambos de familias pobres, una que trabajaba en obras urbanas en el norte, la otra en campos rurales en el sur. Ambos enmarcaron su paso de la pobreza a la clase media en la década de 1980 como un ascenso en la escalera de la educación y el trabajo duro. A medida que su situación mejoraba, los avasallaban con temas de conversación racistas sobre personas negras que se negaban a mejorar, aquellas que se encadenaban de forma irresponsable a la heroína o al crack, que disfrutaban robando y siendo dependientes criminalmente del dinero ganado con mucho esfuerzo de los estadounidenses que ascendían como ellos.

En 1985, la adorada abogada de derechos civiles Eleanor Holmes Norton salió en The New York Times afirmando que la «solución […] no es tan sencilla como cubrir las necesidades básicas y [ofrecer] oportunidades», como afirman los antirracistas. Instó al «derrocamiento de la enrevesada y depredadora subcultura del gueto». Instó a personas como mis padres, con «orígenes en el gueto», a salvar a las mujeres y los «hombres del gueto» inculcándoles los valores del «trabajo duro, [la] educación, [el] respeto por la familia» y «lograr una vida mejor para sus propios hijos». Norton no ofrecía ningún tipo de prueba empírica para fundamentar su postura de que algunos negros «del gueto» tenían deficiencias respecto a cualquiera de estos valores.

Pero mis padres, junto con muchos otros de la nueva clase media negra, consumían estas ideas. La clase que desafió las políticas racistas desde la década de 1950 y a lo largo de la de 1970 empezó ahora a desafiar a otras personas negras en las décadas de 1980 y 1990. El antirracismo parecía una indulgencia ante el comportamiento autodestructivo que estaban presenciando a su alrededor. Mis padres obedecieron la orden de Norton: me alimentaron con el mantra de que la educación y el trabajo duro me harían ascender, igual que los habían hecho ascender a ellos, y con eso, al final, todas las personas negras ascenderían. Mis padres —incluso con su conciencia racial— eran susceptibles a la idea racista de que la pereza era lo que mantenía oprimidas a las personas negras, así que prestaban más atención a regañarlas que a meterse con las políticas de Reagan, que estaban haciendo trizas la escalera por la que ellos habían subido y castigando luego a la gente por no conseguirlo.

La revolución de Reagan fue justo eso: una revolución radical en beneficio de los ya poderosos. Enriqueció aún más a los estadounidenses de altos ingresos reduciendo sus impuestos y las regulaciones del gobierno, implantando un muy generoso presupuesto militar y frenando el poder de los sindicatos. El 70 % de las personas negras de ingresos medios dijeron que observaban «una gran cantidad de discriminación racial» en 1979, antes de que los revolucionarios de Reagan hicieran retroceder la aplicación de leyes de derechos civiles y regulaciones de la discriminación positiva, antes de que hicieran retroceder la financiación de los gobiernos estatales y locales, cuyos contratos y empleos se habían convertido en vías seguras para las viviendas unifamiliares urbanas de la clase media negra. El mismo mes que Reagan anunció su guerra contra las drogas, durante el cumpleaños de mamá de 1982, el presidente cortó la red de seguridad de los programas federales de asistencia social y el Medicaid, mandando a la pobreza a más personas negras de bajos ingresos. Su «cumplimiento más estricto de la ley» lanzó a más personas negras a las garras de policías violentos, que a mediados de la década de 1980 mataron a veintidós personas negras por cada blanca. La juventud negra tenía una probabilidad cuatro veces mayor de estar en paro en 1985 que en 1954. Pero pocos conectaron el aumento del paro con el aumento de los delitos violentos.

Los estadounidenses han sido entrenados durante mucho tiempo para ver las deficiencias de las personas en lugar de las de la política. Es un error bastante fácil de cometer: a la gente la tenemos delante de nuestras narices. Las políticas quedan lejos. Somos especialmente malos a la hora de ver las políticas que acechan detrás de las luchas de la gente. Así que mis padres se apartaron de los problemas de la política para contemplar los problemas de las personas, y volvieron a intentar salvar y civilizar a los negros en lugar de liberarlos. La teología civilizadora se volvió más atractiva para mis padres, frente al aumento del crack y el daño que hacía a las personas negras, como lo hizo con tantos hijos de los derechos civiles y del Black Power. Pero, en muchos sentidos, la teología de la liberación siguió siendo su hogar filosófico, el hogar en el que me criaron.

En el fondo, mis padres seguían siendo esas personas enardecidas por la teología de la liberación negra en el Urbana. Mamá seguía soñando con ser una trotamundos del mundo negro, y también una misionera de la liberación, un sueño que sus amigos liberianos alimentaron en 1974. Papá soñaba con escribir poesía liberadora, un sueño que alimentó el profesor Addison Gayle en 1971.

Siempre me pregunto qué habría pasado si mis padres no hubieran dejado que sus razonables miedos les impidieran perseguir sus sueños. Mamá como viajera, ayudando a liberar el mundo negro. Papá acompañándola y buscando inspiración para su poesía de libertad. En cambio, mamá se conformó con una carrera corporativa en las tecnologías de la salud. Papá se conformó con una carrera como contable. Entraron en la clase media estadounidense —un espacio entonces definido por su desproporcionada mayoría blanca— y comenzaron a mirarse a sí mismos y a su gente no solo a través de sus propios ojos, sino también «a través de los ojos de los demás». Se juntaron con otras personas negras que trataban de encajar en ese espacio blanco mientras seguían intentando ser ellos mismos y salvar a sus semejantes. No era tanto una máscara lo que llevaban, sino que estaban divididos en dos mentes.

Este concepto doble reflejaba lo que W. E. B. Du Bois expresó de manera imborrable en Las almas del pueblo negro en 1903. «Es una sensación peculiar, esta doble conciencia, esta sensación de verse siempre a sí mismo a través de los ojos de otros», escribió Du Bois. Él no quería ni «africanizar Estados Unidos» ni «blanquear su alma negra en un mar de americanismo blanco». Du Bois deseaba «ser negro y estadounidense al mismo tiempo». Du Bois deseaba habitar constructos opuestos. Ser estadounidense es ser blanco. Ser blanco es no ser negro.

Lo que Du Bois denominó doble conciencia puede tener un nombre más preciso, como conciencia enfrentada. «Uno siente siempre su dualidad», explicaba Du Bois, «un estadounidense, un negro; dos almas, dos pensamientos, dos luchas irreconciliables; dos ideales en guerra en un cuerpo oscuro, cuya obstinada resistencia es lo único que evita que se haga añicos». Du Bois explicaba también como esta guerra se estaba librando en su propio cuerpo oscuro, entre su deseo de ser negro y el de «refugiarse en la masa de estadounidenses de la misma forma que los irlandeses y los escandinavos» lo estaban haciendo.

Estas ideas enfrentadas estaban ahí en 1903, y este mismo duelo pasó a mis padres, y sigue estando ahí hoy en día. El duelo interno de la conciencia negra parece producirse a menudo entre ideas antirracistas y asimilacionistas. Du Bois creía al mismo tiempo en el concepto antirracista de la relatividad racial, según el cual cada grupo racial se mira a sí mismo con sus propios ojos, y en el concepto asimilacionista de los estándares raciales, de «mirarse a sí mismo a través de los ojos» de otro grupo racial —en su caso, las personas blancas—. En otras palabras, quería liberar a las personas negras del racismo pero también quería cambiarlas, salvarlas de sus «vestigios de barbarie». Du Bois afirmaba en 1903 que tanto el racismo como «el bajo nivel social de la multitud de la raza» eran «responsables» de la «degradación de las personas negras». La asimilación sería parte de la solución a este problema.

Las ideas asimilacionistas son ideas racistas. Los asimilacionistas pueden seleccionar cualquier grupo racial como el estándar superior en base al cual otro grupo racial debería medirse, el punto de referencia que deberían tratar de alcanzar. Los asimilacionistas suelen elegir a las personas blancas como el estándar superior. «¿Se detienen alguna vez los estadounidenses a pensar que en esta tierra hay un millón de seres humanos de sangre negra […] que, a juzgar por cualquier estándar, han alcanzado la plenitud del mejor tipo de cultura europea moderna? ¿Es justo, es decente, es cristiano […] menospreciar semejante aspiración?», preguntaba Du Bois en 1903.

La conciencia enfrentada se manifestó de una forma distinta para mis padres, que lo convirtieron todo en una cuestión de autosuficiencia negra. En 1985, se sentían atraídos por la iglesia episcopal metodista africana (AME) de Allen de Floyd H. Flake en Southside Queens. Flake y su igualmente carismática esposa, Elaine, transformaron Allen en una megaiglesia y en uno de los empleadores del sector privado más importantes de la zona a través de su liberado reino de empresas comerciales y de servicios sociales. Desde su escuela hasta su complejo de viviendas para la tercera edad, y su centro para víctimas de la violencia doméstica, la iglesia de Flake no tenía paredes ni límites. Era justo el tipo de iglesia que resultaba, por naturaleza, fascinante a los descendientes del Urbana’70. Mi padre se unió a la plantilla de Flake en 1989.

Mi programa favorito de la iglesia era el de Acción de Gracias. Solíamos llegar cuando las filas de gente rodeaban el edificio de la iglesia, que olía especialmente bien aquel día. El aroma a carne y a salsa de arándanos calentaba el aire de noviembre. Los olores eran aún más deliciosos a medida que entrábamos en el sótano del salón comunitario, donde estaban las cocinas. Solía encontrar mi sitio en la interminable cadena de montaje de bandejas. Apenas podía ver por encima de la comida. Pero me ponía de puntillas para ayudar a dar de comer hasta el último bocado a cinco mil personas. Traté de ser tan dulce con aquellas personas hambrientas como lo era la tarta de melocotón de mi madre. Este programa de personas negras alimentando a personas negras encarnaba el evangelio de la autosuficiencia negra que los adultos de mi vida estaban inculcándome.