6,49 €

Mehr erfahren.

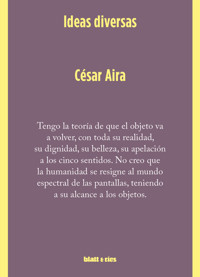

- Herausgeber: Jus, libreros y editores

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Continuación de ideas diversas es una sucesión de piezas breves sobre los temas más variados –la literatura, por supuesto, pero también las artes plásticas, el insomnio, la perplejidad ante el paso del tiempo, etcétera− unidas por el tantas veces olvidado tono de la reflexión. Es inútil, pues, intentar describir este libro desde el "trata de": la apuesta de Aira es mucho más radical. Quiere devolver el lenguaje al centro de la tarea del escritor y al escritor a un lugar que con frecuencia pierde: el de la conciencia curiosa, dubitativa; el del altavoz de la subjetividad. "Si hay actualmente un escritor que escapa a todas las clasificaciones, ése es César Aira." Roberto Bolaño "Uno de los autores más influyentes en castellano." El Cultural

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

CÉSAR AIRA

CONTINUACIÓN DE IDEAS DIVERSAS

A LA MEDIANOCHE del 14 de octubre de 1806, Napoleón se paseaba en su caballo blanco por las calles de Jena en llamas. Sus tropas, después de la victoria, habían entrado a saco en la ciudad, con licencia de pillaje, destrucción y muerte. Fue la ocasión que tuvo Hegel de ver pasar frente a él al Emperador, y aunque su casa también había sido saqueada y sus libros y papeles quemados la fecha le quedó marcada por el privilegio irrepetible de haber visto al Espíritu del Mundo en persona, etc., etc., etc. La escena, en su dramatismo cinematográfico de reunión cumbre, viene siendo desde hace doscientos años una favorita de historiadores y exégetas. El mundo se pone en escena en ella.

¿Pero es el mundo realmente? Porque un polinesio, o un esquimal, o un gaucho de las pampas argentinas, bien podría decir: «¿Napoleón? ¿Quién es?». Y para tacharlos de ignorantes habría que poner en juego la misma soberbia ombliguista de esos verdaderos enanos sanguinarios que se creyeron dueños del mundo sólo por haber efectuado matanzas y destrucciones en media docena de pequeños países de Europa. Uno siente cierta satisfacción ante ese desconocimiento: merecido se lo tienen.

Y no es necesario ir a rincones muy lejanos del mundo para encontrar ignorancia. Aquí nomás hay muchos, muchísimos jóvenes y no jóvenes que no saben quién es Napoleón, aunque les suene el nombre. Y no hablemos de Hegel. Es uno de los casos, pocos, debo reconocerlo, en que felicito y agradezco la ignorancia.

A MI EDAD… he comenzado a olvidar nombres de un modo alarmante. Algunos tengo que anotarlos, cuando sé que puedo llegar a necesitarlos. Debería hacerlo con todos. Pero si los anoto en papeles sueltos, en una hoja cualquiera de mis cuadernos, no me sirve. Debería tener una libreta específica, para llevar siempre conmigo y así saber dónde tengo que acudir en busca de un nombre que ha desaparecido de mi mente. ¿Pero qué nombres anotar ahí? ¿Cómo puedo saber de antemano qué nombre voy a olvidar? Los que olvidé una vez es probable que vuelva a olvidarlos. O los nombres de cosas, sitios o personas que sé que necesitaré en algún momento. En cuanto al método de archivo: no debería usar el orden alfabético, que no tiene ninguna pertinencia aquí. Más bien un orden temático, bien pensado.

Y este orden me revelaría, al fin, como un beneficio marginal pero de suma importancia, la estructura de mis intereses y de mi pensamiento.

A UN FANTASMA le preguntan el nombre: responde diciendo uno que no es el suyo, no porque haya querido engañar sino por equivocación: le pasa siempre. Sabe cuál es su nombre, pero en el momento de decirlo se confunde y dice otro. Por ejemplo, se llama Alicia, pero dice Elena. Y después se pregunta «¿Elena? ¿De dónde pude sacar eso?». No conoce (no conoció en vida) a ninguna Elena, nombre que ni siquiera le gusta especialmente.

Muchas veces el humano viviente que le hace la pregunta tiene que corregirlo, cuando sabe de quién se trata. Otras veces se corrige él solo. O bien el error no es corregido.

A los vivos eso no les pasa. Podría pasarles. Podría darse el caso, y seguramente se ha dado más de una vez, de que uno quiera decir su nombre, al presentarse o respondiendo a una pregunta, y se equivoque y diga otro. Pero eso siempre tiene una explicación, por ejemplo que inmediatamente antes haya estado hablando de otro, repitiendo su nombre: «Evaristo me contaba que él, Evaristo, es un alcohólico reprimido. ¡Este Evaristo! Ya me ha dicho cosas así antes. Evaristo es un bromista. ¡Qué loco, Evaristo!». En ese momento se une al grupo un conocido de los demás, pero no de él, y al saludarlo y presentarse, todavía con la cabeza llena de otras anécdotas de Evaristo, le da la mano y dice «Mucho gusto, Evaris…», y suelta la risa, dice su nombre y explica el motivo de la equivocación.

En el caso de los fantasmas no hay ninguna explicación.

Esa impregnación de un nombre que se da en los vivos es un fenómeno relacionado con el olvido de los nombres que se da con la edad, anticipo de la muerte.

A UN TRADUCTOR se le están planteando todo el tiempo los pequeños grandes problemas de la microscopía de la escritura. Yo dejé de traducir hace diez años, y lo hice con alivio, pero pasado el tiempo empecé a sentir que había perdido algo. Y sigo sintiéndolo. Lo que más extraño no son las facilidades del oficio sino sus dificultades, esas perplejidades puntuales que despertaban mi pensamiento por lo común adormecido. Ahora que ya no traduzco tengo que inventármelas. Invento una, ya que estoy. Supongamos que en una novela que sucede en un país lejano los personajes, en la más extrema pobreza, se ven obligados a sobrevivir de lo que les da una naturaleza avara, alimentos que el autor menciona por sus nombres, seguro de que sus lectores connacionales captarán de inmediato de qué se trata: esos pobres infelices están en el fondo de la miseria y el desamparo, víctimas del atraso, de la injusticia social, casi al nivel de los animales… Pero sucede que los alimentos que menciona para transmitir ese mensaje son la rúcula, los champiñones y el salmón ahumado, que para sus connacionales serán inmediatamente señales de pobreza, de comer lo que crece silvestre en los prados y se atrapa con la mano en los arroyuelos, mientras que en la lengua y el país del traductor connotan caros restaurantes gourmet, sofisticación y riqueza. ¿Qué hacer? Descartado el recurso fácil de la nota al pie, la «N. del t.» de la que todo buen traductor aborrece con justo motivo, una solución sería evitar lo específico y poner algo así como «hierbas y hongos silvestres, y pescado ahumado». Eso podría funcionar, siempre y cuando unas páginas más allá al autor no se le ocurra que la rúcula o los champiñones o el salmón jueguen un papel en tanto tales en el argumento de la novela, por ejemplo que los salmones que nadan contra la corriente por el río que pasa cerca de la primitiva aldea de los personajes traigan adheridas unas partículas fosforescentes que indican que en el mar frente a la desembocadura del río se están llevando a cabo operaciones de mutación de algas por parte de un grupo de científicos renegados de la NASA… Ahí yo, traductor (pero todo esto es un problema imaginario), adoptaría una solución radical: los haría alimentarse de bagres fileteados, lo que para un lector argentino transmitiría muy bien la idea de pobreza extrema. Y las partículas fosforescentes se las pondría en la punta de los bigotes. Y como los bagres nadan a favor y no en contra de la corriente, los científicos clandestinos estarían trabajando río arriba, tierra adentro, quizás en lo alto de las montañas, haciendo sus alquimias con las rocas de las surgentes. Poco a poco se iría transformando en una novela mía, y no sé si podría seguir tratándose de una traducción.

A UNA JOVEN ACTRIZ que trabajaba mucho, bien conceptuada por su ductilidad, la contrataban para pequeños papeles de la más diversa índole. En uno hacía de la conflictuada paciente de un psicoterapeuta, prestigioso profesional en la ficción, médico de almas experimentado que siempre daba en la tecla. La joven vio la oportunidad de explorar con él algunas zonas oscuras de su propia vida, y encontró que le daba buen resultado: logró abrir compuertas de sus represiones y reconciliarse con figuras de su pasado. Colaboró el hecho de que el actor que hacía el papel de terapeuta fuera excelente y los guionistas estuvieran a la altura. Le sirvió de antecedente para aprovechar la ocasión que se le presentó poco después, cuando actuó en el papel de la amante de un gran financista: obtuvo de él datos para invertir sus ahorros y pagar menos impuestos. La satisfacción que le produjo le hizo pensar que, además, en este caso como en el anterior, estaba recibiendo atención y asesoramiento gratuito de eminencias que en la vida real habrían estado mucho más allá de sus medios. Estos eran más bien modestos, pues el glamour del ambiente cinematográfico y televisivo ocultaba tras su brillo cachets módicos y salteados. Cuando tuvo el papel de la sobrina de un médico se hizo diagnosticar unos problemitas de columna, ahorrando no sólo los honorarios de un médico real sino el tiempo de sala de espera y consultorio, porque todo pudo hacerse en horas de trabajo y simultáneamente con éste. Lo mismo con un abogado, del que ella era la secretaria, y al que, ya envalentonada, puso a cargo de su defensa en el juicio que le había iniciado el miserable actorzuelo con el que había convivido dos años. Esta vez el ahorro fue sustancial, porque los abogados reales eran de una codicia inaudita y tratándose de una figura del mundo del espectáculo se habrían cebado con ella. Con el tiempo se dio cuenta de que no era la única que usaba esta ventaja que daba la actuación. Ella lo había descubierto sola, se había ido dando naturalmente, pero todos los actores hacían lo mismo, y lo hacían desde siempre. Eso les permitía ahorrar en las profesiones liberales (¡y algunos usaban hasta el plomero y el albañil!), que se llevan buena parte del presupuesto de la gente común, y con sus bajos ingresos podían mantener el nivel en ropa, limusinas, balnearios y fiestas, de modo que el público siguiera viendo deslumbrado el firmamento de las estrellas.

AL ARTE más extremadamente experimental (por ejemplo un ballet que consista nada más que en arrancarle una por una las hojas a una planta), el que exhibe su originalidad con el descaro provocador del absurdo y lo gratuito, se lo ve, no sin razón, como un producto del capricho individual, del juego de las formas practicado en la intimidad de la voluntad artística, desinteresado de la realidad histórica en la que vive su autor.

Y sin embargo esa exacerbación de la originalidad actúa exactamente del mismo modo que la válvula que hace histórica a la Historia. Una vez que se lo ha hecho ya no se lo puede volver a hacer. Lo vuelve irrepetible porque su esencia y su existencia es la irrepetibilidad, y no tiene otra cosa. Igual que los hechos que suceden en el tiempo.

ANOCHE, dando vueltas en la cama sin poder dormir, me vino esta pregunta: ¿Y si el insomnio fuera un sueño? No la tomé en serio como pregunta, pero me gustó como frase, como poesía. Pensé por un instante encender la luz del velador y anotarla. No lo hice; siempre que me he molestado en anotar una de esas frases o ideas nocturnas, al leerla a la mañana siguiente la he encontrado desprovista de todo interés, como productos fantasmagóricos que son de una mente que debería estar dormida y no lo está. Pero seguía pareciéndome una sugerente construcción verbal. Quizás la recordaría a la mañana. Quizás no: se borraría, como los sueños.

Como se ve, la recordé. Y en cierto modo, creo, la recordé para responderla. O se respondió a sí misma recordándose. No, el insomnio no es un sueño.

AYER ME ENTERÉ de que el tercer nombre de E. T. A. Hoffmann era Christian. Se lo cambió por Amadeus en homenaje a su ídolo, Mozart. Pero si no se lo hubiera cambiado, sus iniciales habrían sido E. T. C., o sea «etcétera», lo que no es un buen pronóstico para un escritor.

La función del «etc.» (que puede tener otras formas, como el and so forth en inglés) es un tanto falaz. En general sugiere que el argumento tiene más fuerza de la que realmente tiene. El argumento en tanto sostenido por ejemplos, por una serie de ejemplos que el «etc.» sugiere que podría extenderse indefinidamente. O la serie de determinaciones de un objeto, o la serie de hechos que contribuyeron a la caída de un imperio. O la serie de series…

Etcétera es un mal augurio para un escritor porque significa una renuncia al discurso; se le deja al lector que complete la frase o la enumeración, sabiendo que podrá hacerlo. Y podrá hacerlo efectivamente porque eso que no se dice y que cubre el «etc.» es obvio. Significa todo lo contrario de lo que es el trabajo del escritor: el cansancio, la inutilidad de seguir.

CÓMO ME GUSTARÍA escribir una novela policial que se llame La monja asesina. Habría un homicidio, la investigación correría a cargo de un perspicaz detective, el grupo de posibles culpables incluiría a la esposa del muerto, a su amante, al hijo que no sabía que era su hijo, al socio, al cuñado policía y, la menos sospechosa, una monjita que recibía donaciones de caridad del difunto. Al final se descubre que, contra toda apariencia, la asesina era la monja. Fin. El lector no lo podría creer. Se quedaría mirando la última página después de leer la última línea, con la boca abierta, atónito, perplejo, sin entender nada. Trataría de encontrar alguna respuesta en las solapas, en la contratapa, hasta en el número de ISBN del libro, algún dato sobre el autor que explique esto, y después volvería a ver la ilustración de la tapa, en la que un hábil dibujante, siguiendo mis precisas instrucciones, habría representado a la monjita vertiendo el arsénico en la taza de té con una sonrisa malévola en el rostro ya despojado de la máscara de dulzura y sumisión con la que transitó las doscientas páginas de la novela hasta el desenlace y revelación. El lector exclamaría: «¡No puede ser! ¿Será una broma?». No se explicaría cómo la editorial pudo consentir en algo semejante. Evidentemente el autor ha hecho valer su prestigio, porque a un desconocido jamás se lo permitirían… Terminaría poniéndolo en la cuenta de mis vanguardismos.

CREO QUE LA PERIODISTA que me entrevistaba se sobresaltó cuando, después de decirle que a mí me importaban más los autores que los libros, ejemplifiqué diciendo «más Kafka que La metamorfosis, porque al fin de cuentas La metamorfosis podría haberla escrito otro igualmente bien». Y ella, asustada por mi provocación: «¿¡Cómo otro!? Si es una obra maestra de Kafka…».

Y sin embargo creo que es así. Recuerdo que cuando estaba en una residencia de estudiantes festejamos la primavera con un concurso de poesía. Había varios estudiantes de Letras, aspirantes a poetas, y más de uno que años después llegamos a ser escritores reconocidos. Aun así el concurso lo ganó, con justicia, un muchacho que estudiaba bioquímica o algo así; no tenía ningún contacto ni interés en la literatura, pero hizo un acabado pastiche de encendida poesía surrealista. Presentó dos poemas y ganó el primero y segundo premios. No se necesita ningún talento específicamente literario para hacer un buen pastiche. Y un pastiche es indistinguible del artículo genuino, que a su modo, de rebote, siempre será un pastiche.

CUANDO OIGO a alguien apreciar las diferencias y calidades de los whiskies: ahumados, amaderados, frutales… me siento por completo distante. A mí lo único que me importa del whisky es su efecto: despreocupación, desinhibición, sueño.

No sé si influido por lo que me pasa con el whisky, o por una disposición natural en mí, en la literatura también voy al efecto, y me son indiferentes las apreciaciones sobre la calidad de la escritura. (Aun siendo un resultado mecánico, el efecto una vez producido es un fenómeno complejo, que depende de mil calidades sutilmente interconectadas.)

Cuando uno quiere poner por escrito una idea que se le ha ocurrido, hay algo así como un desaliento previo, una convicción fatalista de que no será posible, o que no saldrá bien, no sólo por el trabajo que da sino por una especie de forzamiento, de antinatural, que conlleva ese trabajo. No debería ser así. La idea ya está hecha de palabras, ¿de qué otra cosa va a estar hecha? Pero son palabras en estado naciente, todavía sin asomar como palabras, sino como lo que va a hacer a las palabras. Un mínimo de experiencia enseña que la idea no será realmente idea hasta que esté redactada, pero igual uno se aferra a creer que es una idea ya, y por serlo es una buena idea, en ese formato sin sintaxis, sin las palabras justas y en orden. Esa cualidad de informe le da un brillo, un encanto, una elegancia de fábula. (El desaliento es parte de ese sentimiento.) Y si es la idea de un relato, la historia de ese relato sucede fuera del tiempo, en un resplandor de sucesos simultáneos cargados de tiempo.

CUANDO SE ESCRIBÍAN MANIFIESTOS de los movimientos artísticos de vanguardia, se daba una contradicción: la intención que presidía el movimiento era la creación de un lenguaje distinto, por lo general enfrentado de modo militante, a veces virulento, al discurso corriente. Pero el manifiesto que lo proponía estaba escrito en ese lenguaje corriente y convencional, y no podía ser de otro modo si querían hacerse entender.