Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Bibliothek César Aira

- Sprache: Deutsch

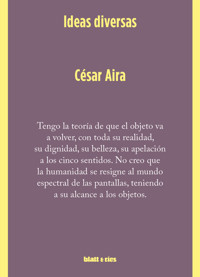

»Duchamp in Mexiko« versammelt drei zentrale Essays César Airas, die ihn erstmals nicht nur als genialen Autor von Novellen und Romanen zeigen, sondern ihm die Möglichkeit geben, sein eigenständiges und stilistisch virtuoses Nachdenken über Kunst und Literatur zu entdecken. Ausgehend von Marcel Duchamp über de Chirico bis Lezama Lima entwickelt Aira in den Texten eine eigene Theorie der modernen Kunst und reicht dem Leser unter der Hand zudem einen Schlüssel für seine eigenen Texte. Mit »Duchamp in Mexiko« überführt César Aira die Avantgarde nun auch konzeptionell ins neue Jahrhundert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 137

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bibliothek César Aira

Band 4

Herausgegeben und übersetzt aus dem Spanischen von Klaus Laabs

César Aira

Duchamp in Mexiko

Essays

Inhaltsverzeichnis

Duchamp in Mexiko

In Havanna

1

2

3

4

5

6

7

Über zeitgenössische Kunst

Weitere Bände

Impressum

Duchamp in Mexiko

Als Tourist in Mexiko, noch einmal! Ich fasse es nicht, wie kann man nur so blöd sein! Noch einmal! Noch einmal in die Falle gegangen! … Wie der Springteufel mit der Spiralfeder, nur andersrum: der Clownskopf, der nicht aus dem Kasten raus-, sondern in ihn reinspringt, und ich mit ihm. Ein Palast, klack! Rein mit mir! Eine Kirche, klack! Ein Museum, klack! Der Deckel ist drauf, und ich gucke ihn mir von unten an, ungläubig, sprachlos. Wie konnte ich nur noch einmal in dieselbe Falle tappen? Und es ist genau »dieselbe«, genau »noch einmal«! Das ist es, was mich dabei am meisten wurmt. Ich wusste doch, was gespielt wird, wie konnte ich mich da breitschlagen lassen? Und von wem eigentlich? Von mir selber? Ein anderer kann es nicht gewesen sein. Erklären kann ich mir das nur damit, dass ich mich irgendwie aufgespalten habe, es muss ein Doppelgänger sein, mein zweites Ich, das jetzt hier in Mexiko ist. Man glaubt, man wird aus Schaden klug und lernt aus Erlebtem dazu, doch dann bleibt in einer vergänglichen Verkörperung von einem selbst das Bewusstsein dahinter zurück, und man stolpert in der Gegenwart über denselben Stein. Dass Mexiko die Gegenwart ist und ich in ihr, darüber könnte ich mich totärgern! So was von unüberlegt und dämlich! Die Selbstvorwürfe können gar nicht groß genug sein.

Was soll’s. Bleibt das Praktische: Wenn ich schon mal hier bin, zum Glück nicht für lange, muss ich daraus wenigstens irgendeinen Nutzen ziehen. Um die Zeit rumzukriegen, habe ich mir vorgenommen zu schreiben. So finde ich zumindest den Trost einer gewohnten mechanischen Betätigung, bei der ich nicht denken muss und die mich zugleich in Anspruch nimmt. Ich könnte auch handfester Nutzen daraus ziehen und shoppen gehen. Wir argentinischen Touristen profitieren vom Wechselkurs; sie haben das Geld hier wie die Verrückten abgewertet, so dass im Moment alles unglaublich billig ist. Aber man müsste Lust dazu haben und außerdem die Energie, sich auf die Suche nach Dingen zu machen, die sich wirklich lohnen, die wirklich spottbillig sind, man wird nämlich immer anspruchsvoller; der Vorteil des automatischen Sparens bewirkt nur, dass man es immer mehr übertreibt – wie ein Geiziger andersrum, der letztlich aber stets wie ein Geiziger ticken wird … Allein schon die Mühe, die es kostet, sich wegen der Einkäufe auf den Weg zu machen; fertig wird man sowieso nie. Unterm Strich hat man dann nichts von der Reise gehabt, weil die Shops oder Malls, aus denen man den ganzen Tag nicht rauskommt, überall die gleichen sind.

Und trotzdem, man kommt nicht drumrum. Es ist eine Tortur, der man nicht entrinnen kann, und in gewisser Weise vermengt sie sich mit der Tortur überhaupt, dass ich Dämlack hier den Touri spiele, anstatt dass ich zu Hause geblieben wäre.

Die Frage wird noch unangenehmer in Anbetracht meiner prekären finanziellen Situation; wo ich mir doch schon seit zwei Jahren kein Paar neue Schuhe mehr geleistet habe und mit durchgewetzten Sohlen rumlaufe. Keine Frage, ich sollte mich lieber um mein argentinisches Geld kümmern, damit meine Familie den Bauch vollbekommt. Letzten Endes habe ich das mexikanische Geld mit argentinischem gekauft; auch wenn das hiesige nur noch Bündel von wertlosem Papier sind. Selbst wenn ich für einen argentinischen Peso eine Million mexikanische Peso bekäme … Da ich nicht in der Lage bin, den »einen« zu verschwenden, kriege ich folglich auch nicht die »Million«. Vermutlich liegt darin auch die Antwort auf die eingangs gestellte Frage. Der einzige Grund, warum ich hier hergekommen bin, ist Habgier, Arme-Leute-Habgier. Weil ich gewusst habe, dass hier alles spottbillig ist. Weil ich mir eine Million Paar Schuhe kaufen wollte. Auch wenn nicht die geringste Aussicht auf Erfolg besteht, ist es dieser Gedanke, der mich im tiefsten Unterbewusstsein angetrieben hat. Aber losgehen und mir ein Paar Schuhe kaufen oder sonst was von dem, was ich brauche, das wäre zu erniedrigend und würde meine Depressionen ins Unerträgliche steigern.

Bleiben die Bücher. Die sind natürlich der vorderste Grund meiner Erwartungen, besser gesagt, der einzig denkbare Grund. Alles Übrige würde ich nur aus Pflichtbewusstsein kaufen, an die Hand genommen von einem perversen Dämon; mit Büchern dagegen kenne ich mich persönlich aus. Selbst wenn alle meine Erwartungen zum Scheitern verurteilt sein sollten, so könnten die literarischen, auch wenn selbst sie nicht davor gefeit sind, einen Weg aufzeigen, wie die Sache zu bewältigen wäre. Bücher haben etwas universell Gültiges an sich, das dem Fluch des Tourismus entgehen sollte. Und in Sachen Bücher bin ich Spezialist. Wobei ich natürlich auch in so vielen anderen Sachen Spezialist bin … Allein schon die Tatsache, dass ich mich als Spezialist im Universellen erweise, sollte mich auf der Hut sein lassen.

Vom Kaufen billiger Bücher ist noch niemand reich geworden. Wenn ich so darauf gebrannt habe, reich zu werden, dann aus dem Grund, um dieser ungesunden Subjektivität zu entfliehen, bei der es normal ist, in eine Falle zu gehen. Aus der Perspektive der Falle, von ganz unten her gesehen, ist es schwer, die Bewegungen zu beurteilen, die uns aus ihr herausführen. Man versucht es ein bisschen auf gut Glück, wobei man vor den absurdesten Manövern nicht zurückscheut. Lernen kommt nicht in Frage, dafür fehlt es an Zeit; in der absoluten Gegenwart, in der der Kampf ausgetragen wird, führt der Irrtum nicht zu einer Einsicht (was andererseits die Subjektivität verschärfen würde), sondern ist der Stoff selbst der Tat, so wie sie verzeichnet wird.

Nun gut, Simsalabim, und ich habe mich objektiviert. Diese Pyrrhussiege bin ich gewohnt. Ich habe mich objektiviert, aber nicht im richtigen Sinn, wie diese objektivierten Mexikaner, die ich die ganze Zeit an mir vorbeiströmen sehe, allerdings rückwärts, wie ein abstraktes Subjekt, das von einem zweiten Bewusstsein geprüft wird. Ich werde versuchen, in einer superkurzen Erzählung zu zeigen, wie es passiert ist, oder, sagen wir, in einer Erzählung, ihrem Handlungsgerüst, ihrem Schema. Wenn ich noch fähig wäre, eine Erzählung mit Fleisch und Blut auf die Beine zu stellen, sähe alles nicht ganz so hoffnungslos aus, wie es ist. So bleibt mir nichts weiter übrig, als alles stichpunktartig aufzuschreiben, die Fakten festzuhalten, wie sie ungefähr gewesen sind.

Der Ausgangspunkt ist diese eine Frage, die ich mir immer wieder stelle: Was tun? Was soll ich tun, du mein barmherziger Gott?

Man könnte sich, zum Trost gewissermaßen, sagen: Die Situation ist geeignet (und sogar: sie ist ideal dazu), um nachzudenken (weil ansonsten nichts zu tun bleibt) und die Gelegenheit zu nutzen, um Klarheit über die Gedanken herzustellen, wie ich am besten Ordnung in mein Leben bringe … Nein, das wäre ein kompletter Irrtum. Weil es nichts zu bedenken und nichts zu überlegen gibt. Man muss handeln. Nachdenken nützt nur dann etwas, wenn es selbst Tat ist. Oder, andersrum gesagt, das Handeln bedarf keiner vorherigen Überlegung.

Vielleicht wäre es damit getan, ein bisschen was zu tun. Ein ganz klein bisschen vielleicht, ein leichter Anflug von Tun, ein Detail, und damit genug. Wenn es wirksam wäre, müsste es reichen.

Es gibt kein kleines Handeln. Die Wirkung, ob gut oder böse, verzweigt sich und breitet sich über alles Übrige aus.

In diesem Moment fällt mir folgende Möglichkeit ein: mich bräunen. Die rosig weiße Haut, die mich bedeckt, mit Hilfe der Sonne dunkler machen. Das schließt natürlich ein ganzes Lebensprogramm mit ein …

Nichts Vorausbedachtes kann gutgehen.

… Noch einmal die Falle, die mit einem kreuzfidelen »Klack!« über mir zuschnappt. Paläste, Kirchen, Museen … Die Gebäude sind schief und krumm, verstärken so den Eindruck eines schlimmen Purzelbaums … Wenn in eine dieser alten Kirchen eine Kanonenkugel einschlüge, würde sie auf dem Fußboden hin- und herschießen wie eine Flipperkuper. Tunkte man sie vorher in Federtusche oder Tintenfischtinte, dann entstünde ein Bild oder eher noch ein Schriftzug, der bei Lage der Dinge »argentinischer Dödel« lauten könnte. Der Horror, mit dem mich dieses Bauwerk erfüllt, wird auch nicht durch eine kleine Entdeckung abgeschwächt, die ich gemacht habe: In der Stadt hat man jeden Stein, jeden Quader, jedes Gesims einer jeden der unzähligen alten Kirchen durchnummeriert, wobei die Zahlen jeweils an der unauffälligsten Stelle mit Schablonen ganz klein in roter Farbe aufgemalt sind; sie sind aber schon von weitem unübersehbar. Die Absicht dahinter ist wohl die, die Kirchen richtig zusammenbauen zu können, falls ein Erdbeben sie wieder einmal durcheinanderschüttelt – eine Art Modellbaukasten, für den die verspielte Vorsehung freundlicherweise die Bauklötzer durcheinanderschmeißt, um so der Menschen schöpferisches Genie herauszufordern.

Eigentlich wollte ich diese Seiten ja ohne Stil, ohne jeden Anspruch schreiben, als rasch hingeworfene Notizen, eher Stichpunkte … Und doch werden daraus, ohne dass ich es will, alles Sätze, alles wird pompös und akademisch. Wenn ich irgendwann mal ohne Stil schreiben könnte, würde ich endlich leben. Aber ich weiß genau, dass ich nie schreiben werden kann, wie ich möchte. Ich schreibe gerade in meinem Zimmer im Hotel in der Calle Madero, und obwohl es nicht auf die Straße hinausgeht, höre ich das Akkordeon des Bettlers, den ich vorhin auf dem Bürgersteig auf der anderen Straßenseite gesehen habe; er (ein junger, sehr kleinwüchsiger Mann) spielt das Instrument, und ein kleines Mädchen von fünf oder sechs Jahren streckt den Vorbeikommenden das Tellerchen entgegen. Das Akkordeon hört sich fast wie eine Drehorgel an: immer gleich, mit keinem anderen Rhythmus als dem der Wiederholung, ohne erkennbare Melodie. Es lässt sich davon nur sagen, dass es ein Akkordeon ist und jemand es spielt. Ich habe nicht gesehen, dass jemand etwas auf den Teller gelegt hätte, und wenn es danach ginge, was der Bettler tut, würde ich sagen, er hat auch nichts verdient. Er will es aber nicht dafür, was er tut, sondern dafür, was er ist: ein Bettler. Ich frage mich, wie lange er noch weitermachen wird.

Es ist ein Akkordeon, und jemand spielt es. Das Minimum an Sinn. Im allgemeinen Durcheinander, das auch dem Minimum innewohnt, kommt es zu irgendeiner Bewegung, die genauso gut die sein kann, sich von ein bisschen Kleingeld zu trennen. Es ist ein Akkordeon, bis wann geht es noch weiter. Ich frage mich das, und jemand spielt es.

Doch das Ziel dieser Notizen, die sehr kurz sein werden, besteht darin, den Kauf zu erzählen, den einzigen, zugleich mehrfachen, den ich getätigt habe. Zuvor noch eine Erklärung, damit er nicht im luftleeren Raum steht.

Gegen jede Illusion von Stil spricht zu meinen Gunsten die Überzeugung, dass, was ich erzähle, zu erzählen nicht lohnt. Die Zeit ist vollgestopft mit Geschichten, und niemand macht sich die Mühe, sie zu erzählen. Die einzige Aufgabe dieser Geschichten besteht darin, Leerräume zu füllen und die eine durch die nächste abzustützen, wie man einen Zusammenhang durch die Interaktion seiner Teile abstützt. Doch eine Geschichte, wenn sie aus ihrem Zusammenhang gerissen wird (allerdings macht eben das den Vorgang ihrer Objektivierung aus), interessiert niemanden, und sie ist nichts. Der dem Stil beigefügte Mehrwert wird dem Nichts beigefügt, und ich muss dieses Nichts kultivieren, weil es der einzige Vorsprung ist, den ich unter den gegenwärtigen Umständen habe.

Ich weiß nicht, ob ich das schon notiert habe, aber diese Geschichte gründet sich auf der Situation, zu der es in letzter Zeit immer häufiger und immer verschärfter kommt, dass man sich nämlich an einem Ort befindet, wo das Geld, das man hat, nach dem Wechseln sehr viel mehr wert ist als zu Hause. Das ist ein Effekt der Experimente in Makroökonomie, die die Regierungen unserer lateinamerikanischen Länder veranstalten. Alles wird unfassbar billig, und dadurch wird ein psychisches Bedürfnis entfesselt, Käufe zu tätigen, eine Tätigkeit, die in diesem Fall losgelöst ist von der Logik, von der sie gemeinhin begleitet wird. Die Situation an sich hat etwas Abstraktes, als wolle sie den Wert der Geschichte, der in ihr stecken kann, dementieren. Zu dieser Abstraktion, diesem Schematismus, trägt bei, wie sich die Zeit verhält: Gezwungenermaßen ist man nur ein paar Tage an diesen Orten, aber das Geld, das man hat, würde reichen, um noch endlos weiter einkaufen zu gehen und Geld auszugeben. Um dieses virtuelle Unendlich in eine Woche zu packen, muss die Zeit asymptotisch nach innen ausgedehnt werden. Und die diesbezüglichen Geschichten nehmen etwas Absurdes an.

Ich für meinen Teil kann ohne Ende Bücher kaufen und diese lesen. Obwohl ich jetzt Geld habe und mir alles leisten kann, was ich an Büchern haben will, hat sich in mir ein Sparinstinkt aus meiner Jugend erhalten, der es mir unmöglich macht, einem Schnäppchen zu widerstehen. Nach meiner Ankunft in Mexiko hatte ich kaum meine Sachen im Hotel abgestellt und ein Sanborn’s angesteuert, um mir eine Telefonkarte zu kaufen, als ich ein Buch sah … Ich drehte es um, wollte den Preisaufkleber sehen … und wie erwartet, es war ein Witz, praktisch umsonst … neunundneunzig Pesos, das war, umgerechnet in Dollar, neunundneunzig mal null … Irgendetwas aber stimmte nicht, ein Detail, das mich zögern ließ. Die Form war zwar in Ordnung, bloß der Inhalt, der ließ einen winzigen Zweifel aufkommen, ob wirklich alles seine Richtigkeit hatte. Weil man, wenn man nach Mexiko kommt, davon ausgeht, dass man mexikanische Bücher kaufen muss … Und das hier war Import, ein Buch über Duchamp, ein großer Kunstband, Hardcover. Weder Rivera noch Orozco noch Frida Kahlo oder Dr. Atl, sondern Duchamp. Es war aber ein richtig gutes Buch, mit Fotos, die ich nicht hatte, und wie es der Zufall will, ist Duchamp mein Lieblingskünstler, aus weit mehr Gründen, als ich hier darlegen kann. Ich zögerte nur einen Augenblick und kaufte es. Der erste Schritt war getan. Alles Übrige würde sich von selbst ergeben, fast ohne jedes Zutun meinerseits. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Er ist ein kleiner Abgrund sui generis, da heißt es, springen oder nicht springen. Man kann sein ganzes Leben lang dort stehen, ganz gleich, ob man springt oder nicht. Es ist ein Ventil, durch das die Zeit aufgepumpt wird.

Dieser ungesunde Erlebnishunger, wo wird er uns noch hinführen? In die Vernichtung.

Ich musste ihn ins Gleichgewicht bringen, mit Phasen der Leere, der Aneignung und Verarbeitung.

Ich wollte die Leere, doch die Leere stellte mich auf die Probe und wurde zur Qual. Von diesem Moment an befand sich meine Stimmung im freien Fall.