4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eride Editorial

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

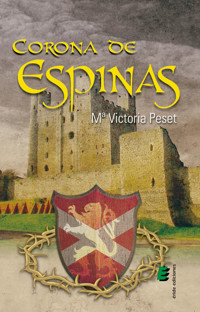

La historia se inicia en Edimburgo, cuando la peste negra está causando millones de muertes. Elizabeth y Bob viven la muerte de sus padres, quedándose solos muy jóvenes; sobreviviendo como pueden, dan cobijo a un bebé. Asombrados, comprueban que lleva una corona de espinas grabada en la palma de su mano. A la sombra y en la distancia, alguien vigila y observa, a la espera de un gran acontecimiento. Los dos hermanos huyen con el bebé de su poblado, tras una terrible situación que pone en peligro la vida de los tres. Una novela emocionante, ambientada en un mundo de caballeros, damas, ciudades medievales y apasionantes supersticiones.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico Dirección editorial: Ángel Jiménez

Edición eBook: noviembre, 2021

Corona de espinas

© María Victoria Peset

© Éride ediciones, 2016

Espronceda, 5

28003 Madrid

Éride ediciones

ISBN: 978-84-18848-55-1

Diseño y preimpresión: Éride, Diseño Gráfico Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO

(Centro Español de Derechos Reprográficos,

www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

DEDICATORIA

Te dedico esta novela con tanto cariño como puedas imaginar.

Para mi hija Laura.

Te quiero, mi vida.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer muy sinceramente a todos mis amigos el apoyo tan grande que me habéis dado; sin vosotros, no hubiera sido posible.

Quiero agradecer a todos mis familiares la ayuda prestada y vuestra participación. Mil gracias.

Quiero agradecer a las administradoras de algunas páginas de literatura, por su gran apoyo y contribución a dar a conocer mi novela: Ana G., Mirella Patiño, María Loretto Navarro, Rosa de la Mata, en especial. Gracias, amigas.

Quiero agradecer a mis compañeros de editorial, a todos los que me dan ánimo a diario. Gracias, sois geniales.

Quiero agradecer a la editorial su confianza puesta en mí, en especial a Sylvia. Gracias, amiga.

Quiero agradecer a Manuel Ayet Saura su aportación para la novela. Gracias, amigo.

Y por último, agradezco su apoyo, comprensión, paciencia y ayuda a mi marido Carlos; gracias, cariño.

e la tristeza

borra el calor de la ilusión,

nace una luz de esperanza

con corona de pasión.

Perseguida, envidiada, protegida,

nadie sabe porqué vienes,

nadie sabe adónde vas,

alguien te espera en lo alto.

Oh, niña de la tristeza,

tus estigmas te delatan.

¿Serás princesa real?».

MANUEL AYET SAURA

INTRODUCCIÓN

El mundo medieval es fascinante, he disfrutado enormemente documentándome para poder escribir esta preciosa historia.

Ya de pequeña me llamaban mucho la atención las ferias medievales y las visitaba con gran entusiasmo. Hoy día lo hago muy gratamente siempre que puedo, junto a mi marido y mi hija. Los oficios antiguos: el herrero, el curtidor, los artesanos y sus talleres, resultan de gran interés. Me llama mucho la atención cómo vivían día a día, imaginándome en más de una ocasión recorriendo los puestos en las plazas con el barro en los pies. Con sus vestimentas gruesas apenas dejando respirar la piel y que no se dejara sentir el olor de la poca higiene de entonces. Una curiosidad se me quedó grabada mientras me documentaba: se bañaban muy poco, quizás un par de veces al año, y cuando lo hacían siempre era el hombre de la casa el primero; acto seguido y para aprovechar el agua, se bañaba el hijo mayor y así sucesivamente. Por último ponían dentro de ese agua al bebé. Hoy en día eso es inimaginable. Las mujeres de entonces no tenían voz para nada, su paso por la vida era estar siempre dispuestas para su marido, la casa, los hijos, y se ocupaban de los animales. Estas mujeres, si en estos momentos volvieran a estar entre nosotros, creo que no se adaptarían para nada… o quizás sí. Mientras me documentaba, he aprendido tantas cosas que me agradezco a mí misma haber elegido este tema. Las casas, sus construcciones, cómo estaban hechas… se vivía en la cocina-estancia y todos la compartían, aunque hubiera cada vez más miembros en la familia. Se amontonaban para dormir en la misma habitación. Algunos, con un poco más de suerte, tenían dos habitaciones. Los hijos escuchaban los actos sexuales de los padres, incluso los veían; pero no le daban apenas importancia. La novela empieza en Edimburgo en el año 1350, cuando la peste negra mató a millones y millones de personas. Se contagiaban unos y otros, pero no tenían ni idea de por qué. Hoy sabemos que las pulgas de las ratas llevaban la enfermedad de un sitio a otro. Viendo dibujos de la peste negra, no me extraña que pensaran que era una maldición o incluso que la había enviado el demonio. Acudían a curanderos pero nada podían hacer. Eran tiempos de suma importancia de la Iglesia y de sus a veces avariciosos miembros. Doy paso a una historia, una historia con este escenario de fondo, pero sumamente entrañable, que os hará reír, emocionar, llorar, y que estoy segura que vais a disfrutar.

CAPÍTULO I

Edimburgo, año 1350.

Todo empezaba a estar desatendido y el trigo seguía sin segar. Muchos campesinos caían muertos en caminos, y en sus casas; la enfermedad parecía que se propagaba cada vez más deprisa por el contacto con enfermos y con sus ropas. La peste cada vez invadía más casas.

Elizabeth y Bob habían llamado al curandero del poblado. Los dos hermanos estaban angustiados: sus padres empezaron a encontrarse mal. El curandero hacía lo que podía, pero de nada servía. Quería sacar la enfermedad de sus cuerpos, sangrando y purgando con lavativas; aplicaba compresas calientes y les ponía pócimas que contenían especias raras. Mortíferas inflamaciones empezaban a cubrir todas las partes del cuerpo, y poco a poco asomaban unas manchas negras en brazos y muslos.

Elizabeth lloraba abrazada a su hermano en la única habitación de la casa. Sobre los rellenos de paja, se retorcían de dolor sus padres moribundos.

Bob sacó de la habitación a su hermana pequeña. Elizabeth tenía quince años, su cara estaba llena de graciosas pecas; de pelo castaño y ojos violeta, era el tesoro de su padre. Bob intentaba no llorar, se sentía un hombre ya, aunque solo tenía dieciocho años. Era un joven muy apuesto, había heredado también los ojos violeta de su madre y su pelo rizado y rubio caía graciosamente por su frente.

Se sentaron en el banco junto a la mesa de madera, era la otra estancia que contenía su humilde morada. Un fogón en el centro calentaba la casa, de las paredes colgaban varios estantes donde su madre había ordenado los pocos enseres que disponían en la cocina. Había varios ganchos de madera bien dispuestos que servían para colgar cualquier prenda. Empezaba a oscurecer. Bob peló un trozo de junco y lo mojó con manteca, lo encendió y entró en la habitación para alumbrar al curandero, que estaba muy preocupado pues no surtía efecto nada de lo que hacía. Miró al triste muchacho y, con la mano en su hombro, le anunció:

—Lo siento, Bob, nada más puedo hacer. Prepara a tu hermana, no creo que pasen de esta noche.

—¿Qué es lo que está pasando? Cada día muere más gente en la aldea.

—Nadie lo sabe; debe ser algo contagioso, todos tienen los mismos síntomas —contestó el curandero.

—¿Y mi hermana y yo correremos la misma suerte?

—No sé, porque hay gente que se contagia y otra no. Pero si esta noche mueren tus padres, sacadlos pronto de la casa, Bob, limpiad y desinfectad todo lo más rápido posible. Yo no sé qué más hacer.

El curandero se despidió de los dos desconsolados hermanos y salió rápidamente de allí.

—¡Se van a morir!, ¿verdad, Bob?

—Me temo que sí, Elizabeth. Ven, no deberíamos entrar, nada podemos hacer por ellos; podríamos enfermar también nosotros.

—No me pidas eso, hermano, no van a morir como perros abandonados. Son nuestros padres, debemos estar a su lado.

—Pero Elizabeth, es peligroso. ¿No has oído al curandero? Además, si mueren esta noche, debemos darnos prisa en desinfectarlo todo; si a alguno de nosotros le sucediera algo, el otro se quedaría solo. Lo hago por ti, hermanita, no quiero que te suceda nada, se lo prometí a papá.

Elizabeth, con lágrimas en los ojos, entró en la habitación sin escuchar a su hermano y se arrodilló junto a sus padres en silencio; no podía parar de llorar. Sus padres estaban ardiendo. Se dispuso a enfriar y cambiar unos paños que tenían en la frente, después los cogió de la mano y sintió cómo sus padres, casi sin fuerzas, apretaban las suyas.

Bob entró, no podía dejar sola a su hermana en ese duro trance. Los dos, arrodillados y llorando, contemplaron cómo sus padres se fueron sin poder decir nada. Bob cerró los ojos de su madre y en unas horas también los del padre. Sin pensarlo dos veces, Bob sacó dos sábanas blancas y puso una encima de la mesa bien extendida; no tuvo más remedio que pedirle ayuda a su hermana, él solo no podía levantar a su madre. Entre los dos la colocaron encima de la sábana; debían de ser rápidos para evitar contagios. Envolvieron a la madre y la trasladaron al lugar de enterramiento. Al lado de la pequeña iglesia de la aldea, varias personas se encontraban allí también enterrando a algún miembro de su familia.

Estaban preparados numerosos hoyos en la tierra. Los dos hermanos llegaron exhaustos, casi no podían hablar a causa del peso de la madre ya cadáver. Un vecino cercano los vio y se acercó para ayudarles. Elizabeth, con sus lloros, había dejado que se le cayera de entre las manos parte del cuerpo de la madre. Bob y Abel –su vecino– fueron en busca del padre. Elizabeth era incapaz de volver a la casa para traerlo, no podía con su alma.

Contemplaba el agujero con su madre allí dentro envuelta. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, llegando parte de ellas a las comisuras de sus labios.

Bob y Abel llegaron con el padre. Sus sollozos eran, si cabe, aún más fuertes. Mientras Bob depositaba el cadáver encima de la madre, contemplaba a su hermana; tenía tantas ganas de llorar como ella, pero debía demostrar fortaleza; ahora sí era el hombre de la casa, debía de cuidar de su hermana.

Cuando regresaron a casa observaron que numerosos vecinos estaban haciendo hogueras y quemaban todas las pertenencias y vestimentas de sus familiares muertos. Los dos hermanos los imitaron, sacaron de casa las pocas cosas que pertenecían a sus padres y las echaron en una hoguera.

Dentro de la casa quemaron incienso y especias de aromas suaves. Con cubos de agua y trapos viejos fregaron el suelo y las paredes de la casa; solo se escuchaban de vez en cuando los lloros de la joven Elizabeth.

Estaba amaneciendo. Los dos hermanos, después de limpiar toda la casa y llenos de tristeza, se quedaron dormidos acurrucados uno al lado del otro. El poblado permanecía silencioso, el humo de las hogueras desaparecía poco a poco, las campanas de la iglesia tocaban para ahuyentar a los demonios. De las casas empezaron a salir familiares vestidos de blanco que se dirigían hacia la iglesia para orar a sus muertos.

Bob se despertó, se lavó la cara y se puso sus botas. Abrió la puerta y se asomó, hacía frío. Vio pasar a numerosas personas, todas de luto, oía cómo sonaban las campanas; debía darse prisa y despertar a su hermana. Esa misa era también por sus padres y no podían faltar.

—¡Elizabeth, despierta!, tenemos que ir a la iglesia. ¿Oyes las campanas?

—¿Qué pasa, Bob, otra vez esas campanas?

—Estás aún adormecida y no piensas con claridad, llevas días viendo cómo la gente se dirige hacia la iglesia para rezar por sus familiares.

—¡Es verdad! Lo siento, tenemos que darnos prisa.

—Cámbiate, no puedes ir así.

Elizabeth cogió su camisa larga blanca, encima se puso su túnica sin mangas de lana, la ciñó a su cintura, cepilló deprisa su larga melena y salió a la calle. Su hermano estaba impaciente, llevaba sus gruesas calzas marrones, había cogido la camisa de lino blanco que le quedaba de su padre, y encima se puso su gruesa túnica atada con un cinturón y sus botas verdes.

La iglesia se encontraba muy cerca, estaba en el centro del pueblo. Por fuera parecía mucho más grande que por dentro; construida con sus gruesas piedras y sus vitrales, era bellísima. El gran campanario no paraba de sonar. Como era habitual desde hacía algunos días, ya que la peste había contagiado a muchos habitantes del pueblo falleciendo sin piedad, el obispo aguardaba en la puerta de la iglesia. Su vestimenta lo hacía poderoso a los ojos de los desdichados campesinos, con su toca puntiaguda blanca y su túnica roja abierta por los lados; encima llevaba una larga capa roja y zapatillas abiertas de cuero. Con paso firme y acompañado de su bastón, se dirigió hacia el altar. La iglesia se había llenado por completo.

Elizabeth y Bob llegaron y vieron un hueco al lado de su vecino Abel y su familia, quienes habían perdido a la pequeña de la casa. Todos estaban trastornados, y cuando el obispo tomó la palabra, se produjo el más absoluto silencio.

—Dios espera que como creyentes tengáis una buena conducta, premiará a todos aquellos que se porten bien regalándoles la vida eterna en el cielo. ¡Pero no lo dudéis!, sabed que castigará a todos aquellos que se porten mal. Dios es único y os dice: «Rezad por aquellos que se han ido, solo así llegarán a mí, sus almas perdidas serán guiadas y me encontrarán. Yo os doy la tierra, cultivadla y llenadla de frutos que os darán de comer a vosotros y a vuestras familias; haced ofrendas a vuestros religiosos con vuestros frutos y vuestras ganancias, debéis ser agradecidos por las manos que os guían por el buen camino hacia vuestra recompensa eterna. Todos aquellos que estén llenos de malos pensamientos y no sean bondadosos con su iglesia, al final de sus días tendrán su castigo e irán directos al infierno, sus almas nunca descansaran. Y ahora os pido que recéis por aquellos que perdieron ya su vida, están en vuestras manos.

¡Hacedlo!».

»Señor, recoge las almas de nuestros familiares, escúchanos, sé misericordioso, concédeles el eterno descanso al lado de tu infinito amor, que descansen en paz tus fieles difuntos y alivia nuestros tristes corazones. Amén.

Las familias más acomodadas se fueron acercando al desa fiante obispo.

Sus arcas se llenaban más deprisa de lo que jamás había imaginado, sus ojos estaban repletos de avaricia y se estaba enriqueciendo a costa de los temerosos habitantes. Los menos afortunados salieron hacia sus pobres y pequeñas parcelas, debían cultivar y hacer próspera su tierra antes de que fuera tarde. En sus mentes aún resonaban las palabras amenazadoras del obispo; tenían que hacer llegar sus ofrendas para salvarse y salvar a sus difuntos.

—Bob, la tierra de padre quedó sin trabajar al caer enfermo. ¿Qué vamos a hacer?, en casa apenas nos quedan alimentos.

—Lo sé, pero recuerda que padre me enseñó cómo trabajar la tierra.

No obstante, le pediré consejo a Abel, siempre fue muy amigo de padre; con un poco de suerte podríamos luego vender parte de lo que cosechemos en el mercado.

—Yo podría ayudarte si me enseñas. Padre y madre te nían unas monedas guardadas, podríamos comprar un par de cabras, las cuidaría y obtendríamos leche, yo me ocuparía de ir a venderla.

—Vamos a casa, hermanita, hasta ahora no me había dado cuenta de la mente tan despierta que posees, para ser mujer y además tan pequeña.

—No soy tan pequeña, tan solo un poco más que tú.

—¿No tienes hambre?, desde ayer que no hemos comido nada —dijo Bob—. Tendrás que preparar algo para comer. Después veremos las monedas de que disponemos. Hablaré con Abel y mañana iré al mercado y compraré algunas semillas, no sé si llegará para las cabras.

—Podrías llevarme contigo; «si nos llega», me gustaría elegir a mí las cabras.

Bob se quedó mirando a su pequeña hermana, parecía que iba a tener una buena aliada. Muchas veces la había ignorado, incluso había llegado a pensar que solo serviría para cuidar a su futuro esposo, criar a sus hijos y ocuparse de la casa como siempre había hecho su madre.

Llegaron a casa. En sus corazones había tristeza, el vacío que habían dejado sus padres se hizo palpable con el silencio de la morada.

Elizabeth abrió decidida la pequeña arca que había en el rincón de la sala donde su madre tantas veces había preparado la comida. Pequeños cuencos bien organizados apenas llenaban su contenido, en ellos había pequeños trozos de carne completamente cubiertos de sal. Tendría que racionar esos cuencos: faltaba poco para que terminara el invierno, pero aún pasaría algo de tiempo hasta que la tierra diera algún fruto; eso si su hermano lo lograba. Sus ojos se volvieron a llenar de lágrimas. Bob cogió de una de las repisas un cuenco, estaba lleno de nueces y dátiles. Al lado de la cazuela donde su madre encendía la leña para cocinar, encima de un pequeño estante, había unas frutas y verduras.

—Creo, Bob, que con un poco de suerte terminaremos de pasar el invierno, pero no sé qué haremos después —esta vez Elizabeth no pudo reprimir sus lágrimas.

—No quiero que llores. Ya verás, nos las apañaremos. Ahora encenderé el fuego y prepararemos algo para comer. Después, mientras tú pones un poco de orden aquí, yo iré a casa de Abel. Aunque tengo alguna idea, le preguntaré qué debería sembrar, estoy seguro de que me ayudará.

Unos golpes sonaron en la puerta. Bob se acercó y abrió, era Abel, en sus manos había sendos recipientes humeantes.

—Hola, chicos, espero que os guste lo que os traigo. Carla acaba de preparar un poco de sopa y me manda gustosamente para compartirla con vosotros.

—¡Muchísimas gracias, Abel! —contestó Bob—, ahora íbamos a encender el fuego. Tu mujer ha sido muy amable pensando en nosotros.

—¿Cómo se encuentra? —preguntó Elizabeth—, me dio mucha pena verla en la iglesia tan triste por la pequeña.

—Es verdad, ha sido muy duro para todos, pero ahora ya nada más podemos hacer que rezar por ella, al igual que voso tros. Siento mucho lo de vuestros padres. Sabéis que apreciaba mucho a vuestro padre, y como vecino y amigo, quería deciros que podéis contar con nuestra ayuda.

—No sabes cómo agradezco esas palabras, pensaba pasar por tu casa y pedirte consejo. A padre no le dio tiempo de plantar nada en nuestra tierra y, aunque yo siempre le ayudaba, ahora mismo no sé qué tendría que plantar primero para que nos diera algún fruto lo más rápido posible.

—Mi hermano está pensando, en cuanto tengamos cosechado lo que sea, venderlo en el mercado, ya que viene mucha gente de los alrededores a hacer sus compras aquí, y yo quiero dos cabras, las cuidaré y luego venderé su leche a todos los nobles y a los criados del castillo; cuando paseaba por el mercado con madre, los veía haciendo sus compras.

—¡Vaya, vaya, Elizabeth! Puedes venir a casa después de hacer tus tareas si quieres, estoy seguro de que Carla te enseñará un montón de cosas y platos que podrás preparar. Tu hermano sabrá cómo hacer, y además yo le ayudaré —dijo Abel arqueando una ceja y casi perplejo al oír a esa niña.

—Entonces, ¿te parece que comamos y luego me pase por tu casa?

—Sin ningún problema. La sopa se enfría, chicos, me voy. Hasta después.

—¿Has oído? «Haz tus tareas y Carla te enseñará a cocinar». Madre ya me enseñó un montón de cosas. Parecía que se reía cuando le he dicho lo de las cabras y de ir yo a vender la leche.

—Venga, hermanita, no te enfades. ¿Sabes?, no es muy normal todo lo que dices, son los hombres los que se ocupan de la labranza, de ir a vender al mercado, de ganar algunas monedas, mientras vosotras os ocupáis de la casa.

—Cómete la sopa, y antes de irte a casa de Abel me gustaría que me acompañaras a dar un paseo. Podríamos ir a buscar piñas para encender, me pone muy triste no ver a padres en casa.

—Está bien, Elizabeth, como quieras, pero que conste que lo hago porque eres mi hermana preferida —contestó Bob con una sonrisa.

Elizabeth le ofreció una pequeña sonrisa. «Cómo no voy a ser la preferida si no tienes otra», pensó en silencio.

Terminaron la sopa y después de recoger salieron a la calle. Se dirigieron hacia el castillo, que estaba asentado en lo alto del extinguido y sellado volcán. Bajaron por una pequeña colina y se adentraron en el bosque, todo estaba húmedo y mojado. El bosque, con sus altos árboles, apenas dejaba pasar un rayo de sol. Un pequeño riachuelo adornaba el bello paisaje. En silencio, Bob y Elizabeth recogían unas cuantas piñas.

De repente, Elizabeth se quedó perpleja. No podía dar crédito, al lado del río había una piel de zorro y dentro de ella algo se movía sin parar.

Le pareció que de dentro salían como pequeños gemidos. Poco a poco se acercó, antes de llamar a su hermano. Despacio, se asomó muy lentamente abriendo por completo la piel del animal.

—¡Oh, Señor! ¡Bob! Bob, corre, ven.

—¿Qué pasa? —contestó asustado el muchacho.

—¡Ven, mira, hay un bebe! Pobrecito. ¿Quién lo habrá dejado aquí?, se va a morir.

Sus brazos no paraban de agitarse, estaba muerto de frío, la barbilla le temblaba. Semidesnudo y tan solo envuelto con aquella piel, pensaron que no podía llevar mucho tiempo allí; sin duda, habría muerto. Era una niña y debía tener un mes de vida más o menos. La pequeña, por unos instantes, los miró: parecía que quería llorar pero de su garganta apenas salían pequeños sonidos; debía haber llorado tanto que no le quedaban fuerzas.

Elizabeth se apresuró y la cogió en sus brazos. Como por instinto, la envolvió y la acercó abrazada a su pecho; debía darle todo el calor posible. La pequeña no paraba de temblar. Bob no sabía qué hacer ni entendía cómo alguien había dejado a una pequeña abandonada a su suerte. En unas pocas horas, si ellos no hubieran pasado por allí, esa pequeña hubiera estado sentenciada a morir de frío y de hambre.

—¿Quién habrá dejado a esta pequeña aquí abandonada, Bob?

Pobrecita. ¿Qué vamos a hacer? —Elizabeth miraba a su hermano angustiada.

—No tengo ni idea, pero vamos a casa, debe estar muerta de hambre, aunque no sé qué le daremos, en casa no hay ni un poco de leche.

—Deberíamos decírselo a alguien, ¿no crees?

—¿A quién?, nadie se va a hacer cargo de ella. La gente está atemorizada con tantas muertes, y todos sobreviven como pueden.

Bien pensado, tampoco nosotros deberíamos, ya tengo bastante con nosotros dos.

—Pero Bob, ¿te estás oyendo? ¿Cómo puedes hablar así? Yo no podría hacer como si nada e irnos a casa.

—Está bien, hermanita, tienes razón, en verdad yo tampoco sería capaz, no tengo ni idea de cómo nos las apañaremos.

Cuando llegaron a casa, a Bob se le ocurrió coger un par de dátiles maduros, les quitó el hueso y los puso dentro de un cuenco. Tomó un cucharón de madera y los machacó hasta quedar bien triturados.

Añadió una pequeña cucharadita de miel y, observando la pasta que se había formado, decidió añadir un par de cucharaditas de agua mezclándolo todo muy bien.

Elizabeth sonreía ante la ocurrencia de su hermano, lo miraba complacida. «Madre estaría muy orgullosa de él, ojalá estuviera ahora aquí...», pensaba sin quitarle la vista a su hermano.

La pequeña continuaba en sus brazos, parecía que había dejado de temblar. Era de piel muy blanca y tenía un abundante pelo de color casi anaranjado para ser tan pequeña, o tal vez no lo era tanto; lo que estaba claro es que era un bebé de un mes o poco más. Alguien había querido deshacerse de ella pero de una forma muy cruel. Elizabeth solo podía mirarla y acercarla a ella, ya casi no temblaba.

—Siéntate, vamos a probar a darle esto, ojalá lo pueda comer.

—¿Y cómo se lo vamos a dar? —preguntó la joven muchacha.

—Pues solo se me ocurre untarlo en esta cucharilla y ponérselo en la boca. Espero que lo pueda chupar, ¡es tan pequeña!

Bob se acercó a su hermana y se sentó a su lado, cogió y untó la cucharilla acercándosela a la boca de la pequeña y le mojó los labios.

Parte de la pasta se cayó por la barbilla de la niña, la cual, al notar en sus labios el mejunje, sin darse cuenta sacó la lengua chupándolo poco a poco. Los dos hermanos sonrieron volviendo a repetir la acción hasta que la niña pareció saciada.

—Bueno, bueno, vaya con la pequeña, lo hemos conseguido. Eres un buen muchacho, Bob, padres estarían muy orgullosos de ti.

—Gracias, hermanita, aunque esto no acaba aquí. Encenderé fuego para que se caliente la casa, creo que le haría bien un baño caliente, y tú deberás buscar algo para ponerle en su... ya sabes.

—Sí, lleva tan solo unos trapos atados a los lados en su cintura.

CAPÍTULO II

Elizabeth cogió un trozo de tela y lo dobló, dejándolo preparado encima de la mesa. Entró en la habitación donde dormían y sacó un trozo de piel de oveja, era una de las pieles más calientes de las que disponían. La puso por encima de la niña y la cortó con forma para poner su cabecita por el centro; «la cubrirá entera y la mantendrá caliente», pensó. Preparó también un trozo de cuerda que le serviría de cinturón para ajustarla a su pequeña cintura y guardaría mejor la temperatura. No se le ocurría nada más.

Encima de la mesa, Bob había preparado un pequeño barreño con agua caliente y miraba contento las ocurrencias de su hermana. En principio les valdría; ya pensarían qué hacer con la niña. Elizabeth acostó a la niña en la mesa, quitó de entre sus piernas los trapos que llevaba atados y los tiró al suelo, estaban completamente empapados. La niña se puso a llorar desprotegida de la piel que llevaba por encima. Con cuidado, la metió dentro del agua y la pequeña dejó de llorar. Elizabeth intentaba lavarla, pero la niña no hacía más que moverse.

—¡Bob, ayúdame, se me va a caer! —dijo Elizabeth.

—¡Sácala ya!, solo hay que enjuagarla, supongo, ¿no? ¿Qué tiene esa niña en la palma de la mano? ¡La tiene sucia aún! —dijo Bob.

—¡No, no está sucia!, mira cómo la froto y no se va.

—¡Es verdad!, déjame ver. ¿Podrías sujetar un momento su mano, Elizabeth? Si no deja de moverla no puedo ver qué es eso. ¡Madre mía!

Hay que sacar a esta niña de esta casa, lleva alguna maldición con ella y nos podría traer desgracias o quién sabe qué.

—¡Pero hermano!, ¿qué estás diciendo, qué lleva en la mano?

—Es un dibujo, ¡un dibujo de una corona de espinas!, lo lleva en su piel.

La niña quedó callada, y por un instante inmóvil. Sus grandes ojos observaron a Bob. A este se le erizó la piel, era imposible que la niña, con tan solo un mes, entendiera lo que había dicho.

—¡No digas tonterías!, es tan pequeña e indefensa… Alguien le ha tenido que poner esa marca en la mano. No parece que sea de nacimiento, además, recuerda que esta pequeña ha sido abandonada; tal vez quien la abandonó le hizo esto.

—Esto va en serio, Elizabeth, esta niña tiene algo, no sé el qué. Lo presiento solo con mirarla, créeme, y además ella ya sabe que yo lo sé.

—Yo te diré lo que ella sabe: ella sabe que está en compañía, que ha comido, sabe que ya no tiene frío y que se encuentra limpia y seca. Y

ahora te diré lo que sé yo: la hemos encontrado y debemos ayudarla, se quedará con nosotros, los dos sabemos que seríamos incapaces de abandonarla a su suerte de nuevo. Será nuestra hermana pequeña, ahora ya no lo soy yo. Tranquilízate, hermano, nadie haría daño a la mano que le está prestando ayuda, y menos una pequeña tan bonita como esta. ¿A que no, Abby?, así se llamará.

—Está bien, ya veo que te has encariñado rápidamente con ella. Tienes razón, no podría abandonarla de nuevo, pobrecita.

Bob se agachó y acarició aquella carita tan peculiar con su pelo anaranjado. La niña levantó sus pequeñas manitas a la vez y acarició el pelo rizado de Bob. Los dos hermanos se miraron y rieron, esa pequeña había llegado en un momento de tristeza para ellos. Ahora se sentían más unidos y más fuertes, debían conseguir leche, más comida, ropa para la niña, y los dos sentían que lo podían hacer.

Cuando fuera un poco más mayor, le contarían cómo la habían encontrado. Tal vez la niña poseyera algún don, ¿quién lo sabía?

Ahora era tan solo un bebé y los necesitaba. Y con esos pensamientos salieron los dos hacia casa de Abel y Carla, sus vecinos. Debían presentar a la pequeña Abby; más tarde o más temprano se iban a enterar.

Salieron a la calle, estaba empezando a llover. Elizabeth protegía a la pequeña en su regazo al mismo tiempo que sorteaba los pequeños charcos de barro que ya se habían formado en la calle.

Bob llamó con los nudillos a la vieja puerta de madera de sus vecinos.

Abel abrió sonriendo a Bob, y lanzando una mirada de desconcierto a Elizabeth. No se había dado cuenta de la pequeña, pero pensó que Elizabeth no tenía que participar en la decisión de cómo tenían que organizar la tierra y qué sembrar.

Carla estaba pelando unos nabos, y Alfred, su hijo de ocho años, se abalanzó encima de Elizabeth al ver que llevaba en sus brazos algo cubierto que se movía.

—¡Mira, mamá, nos traen un bebé!

Desde que murió su hermana pequeña, Alfred había dejado de sonreír.

Ahora observaba a sus vecinos con una amplia sonrisa.

—¿Cómo nos van a traer un bebé, hijo, qué estás diciendo? —contestó Carla.

—Veréis —se apresuró a decir Bob—, es verdad que traemos un bebé, pero lo siento, Alfred, lo traemos para que la conozcáis, se va a quedar con nosotros.

Alfred hizo una mueca de enfado. Abel y Carla se miraron al mismo tiempo que se acercaron a Elizabeth para ver a la pequeña. No entendían quién era esa niña ni por qué la tenían con ellos.

Índice de contenido

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO IX

CAPÍTULO X

CAPÍTULO XI

CAPÍTULO XII

CAPÍTULO XIII

CAPÍTULO XIV

CAPÍTULO XV

Hitos

Portada