9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

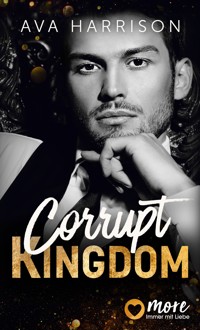

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Corrupt Empire

- Sprache: Deutsch

Sie sieht aus wie ein Engel. Mein Engel. Wenn ich nur eine Seele hätte, die es wert wäre, gerettet zu werden.

Cyrus Reed ist skrupellos. Ein Gangster. Ein Mörder. Er besitzt ein riesiges Vermögen, leitet ein Imperium und ist in der Unterwelt gefürchtet. Seine Pokerrunden sind legendär, seine Einsätze hoch. Doch dieses Mal geht einer der Gäste zu weit und setzt seine Tochter Ivy als Gewinn aus. Cyrus weiß, dass diese selbstbewusste und schöne Frau sich niemals mit jemandem wie ihm abgeben würde. Aber er wird nicht zulassen, dass jemand anderes sie bekommt. Schon einmal wurde ihm das Liebste genommen. Dieses Mal wird ihm das ganz sicher nicht passieren. Er wird sie beschützen, auch wenn er für sie ein Monster ist …

USA Today Bestsellerautorin Ava Harrison endlich auch auf Deutsch erhältlich! Alle Titel der "Corrupt Empire" Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 428

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Liebe Leserin, lieber Leser,

Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.

Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.

Wir wünschen viel Vergnügen.

Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team

Über das Buch

Sie sieht aus wie ein Engel. Mein Engel. Wenn ich nur eine Seele hätte, die es wert wäre, gerettet zu werden.

Cyrus Reed ist skrupellos. Ein Gangster. Ein Mörder. Er besitzt ein riesiges Vermögen, leitet ein Imperium und ist in der Unterwelt gefürchtet. Seine Pokerrunden sind legendär, seine Einsätze hoch. Doch dieses Mal geht einer der Gäste zu weit und setzt seine Tochter Ivy als Gewinn aus. Cyrus weiß, dass diese selbstbewusste und schöne Frau sich niemals mit jemandem wie ihm abgeben würde. Aber er wird nicht zulassen, dass jemand anderes sie bekommt. Schon einmal wurde ihm das Liebste genommen. Dieses Mal wird ihm das ganz sicher nicht passieren. Er wird sie beschützen, auch wenn er für sie ein Monster ist …

USA Today Bstsellerautorin Ava Harrison endlich auch auf Deutsch erhältlich! Alle Titel der »Corrupt Empire« Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.

Über Ava Harrison

USA Today Bestsellerautorin Ava Harrison liebt das Schreiben. Wenn sie sich nicht gerade neue Romances ausdenkt, kann man sie bei einem ausgiebigen Schaufensterbummel, beim Kochen für ihre Familie oder mit einem Buch auf der Couch antreffen.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Übersicht

Cover

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

Epilog

Danksagungen

Impressum

Lust auf more?

Ava Harrison

Corrupt Kingdom

Aus dem Amerikanischen übersetztvon Ivonne Senn

Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, daß er dabei nicht zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.

- Friedrich Nietzsche

Der Teufel kam zum Spielen, verhandelte Leben für einen Preis und schickte die Unfolgsamen in die Hölle.

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Newsletter

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

Epilog

Danksagungen

Impressum

1. Kapitel

Cyrus

Ich bin der König. Das hier ist mein Schloss, und wenn ich einen Thron hätte, würde ich verdammt noch mal darauf sitzen.

Ich stelle mein Cognacglas auf dem Treppengeländer ab und sehe zu, wie es am Abgrund balanciert. Unter mir hält einer meiner Untertanen in meiner Villa dreist Hof, aber sobald ich die Treppe herunterkomme, wird er sich erinnern, wo sein Platz ist.

Er gehört mir.

Alles hier gehört mir.

Offiziell ist meine Bank die reichste Privatbank der Welt. Inoffiziell ist sie das Tor zur Unterwelt. Jeder Penny, der von Kriminellen verdient wird, geht durch meine Hände. Und anders als die meisten Banken der Wall Street gebe ich nicht vor, etwas zu sein, was ich nicht bin. Das Geld, das in meinen Tresorräumen liegt, ist so schmutzig, wie es nur sein kann, weil ich mich nicht an die normale Klientel wende.

Nein.

Meine ist von anderer Natur.

Der niedrigste Abschaum der Menschheit.

Drogendealer. Waffenhändler. Kartelle und die Mafia. Manchmal auch zwielichtige Politiker, die Länder regieren, und Trust-Fund-Babys, die es verbockt haben.

Für sie bin ich der Retter. Sie müssen nicht mehr säckeweise Bargeld unter ihren Betten lagern, sondern kommen stattdessen alle zu mir, damit ich ihr Geld wasche und – sobald es sauber ist – vermehre. Heute Abend wird das Geld, das sie nicht in meiner Bank deponieren, hierhergebracht. Es wird dreckig, stinkend und verschmutzt sein von den Sünden, mit denen es verdient wurde, aber wenn der Abend endet, sind die Blutflecken verschwunden, und sie verlassen mich mit Blüten, die so rein sind wie frisch gewaschene Wäsche.

Auch wenn ich technisch gesehen einer von ihnen bin, ein Krimineller, kann ich sie nicht ausstehen. Was nicht wirklich viel aussagt, denn ich kann niemanden ausstehen.

Mein Haus ist bereit, meine Angestellten stehen parat. Das Spiel beginnt. Ich muss nicht mehr tun, als zu warten.

Ich hasse diesen Scheiß, aber es ist ein notwendiges Übel. Hier erfahre ich Geheimnisse. Entscheide über Vermögen. Ich werde ein Imperium erschaffen.

Das hier ist mein korruptes Königreich, und ich bin Gott.

Als die Gäste eintreffen, lasse ich meinen Blick von oben an der Treppe über das Foyer schweifen. Die Menge versammelt sich in der Mitte des Raumes, wartet auf Instruktionen, aber in Wahrheit warten sie nur darauf, dass das Pokerspiel beginnt.

Manchmal beobachte ich nur. Manchmal mache ich mir nicht mal die Mühe, runterzugehen. Die Tatsache, dass ich das Spiel veranstalte, reicht, damit die Spieler nicht aus der Reihe tanzen. Heute jedoch geselle ich mich dazu.

Ich will einen ganz bestimmten Gast im Auge behalten. Jemanden, den ich seit Jahren versuche hierherzulocken. Er ist noch nicht eingetroffen, doch meine Quelle sagt, dass er den Köder geschluckt hat. Sobald sich die Gelegenheit ergibt, werde ich die Falle stellen.

Während ich warte, fallen mir ein paar unbekannte Gesichter auf, die ich überprüfen muss, bevor sie mitspielen können. Ich sehe schon, dass der heutige Abend schlimmer wird als die meisten, und das will was heißen. Einige der zwielichtigsten Männer, die ich kenne, befinden sich unter den Gästen.

Die Ironie entgeht mir nicht. Ich verurteile Männer, die sich in nichts von mir unterscheiden.

Sie töten.

Ich töte.

Doch es gibt einen Unterschied: Ich töte nur, wenn ich muss.

Einige von diesen Schwachköpfen töten zum Vergnügen.

Um zu beweisen, dass sie Männer sind.

Aber dieser Scheiß macht sie nicht zum Mann. Da sie das nicht einsehen, ist ihnen nicht zu helfen. Deshalb wasche ich nur ihr Geld und lasse sie mit Zinsen bluten.

Obwohl sie das wissen, stehen sie hier in meinem Haus und bieten mir ihre Seele an. Ich habe genug gegen sie in der Hand, um sie alle zu Fall zu bringen.

Mit leichtem Kopfschütteln gehe ich langsam auf sie zu. Taxiere einen nach dem anderen. Aber es gibt nur einen, nach dem ich Ausschau halte. Bis ich ihn finde, nehme ich die größten Übeltäter wahr und werde dann Z ein Signal geben. Er ist mein zweites Paar Augen und Ohren und wird sie im Blick behalten.

Anfangs sehe ich die üblichen Verdächtigen: reiche Idioten, die nichts Besseres zu tun haben, als das Geld ihrer Daddys auszugeben. Diesen Typ Mann kenne ich – und ich hasse ihn.

Auf der anderen Seite des Raumes stehen die Drogendealer, Mafiamitglieder und korrupten Politiker.

Jede Gruppe ist für mich wichtig. Eine Hand wäscht die andere. Die meisten der Leute hier stehen auf meiner Klientenliste. Den Großteil der Geldwäsche erledigt meine Bank, aber was dort nicht gewaschen werden kann, wasche ich an meinen Pokerabenden. Deshalb sind die reichen Jungs hier. Sie wissen nicht, wie man spielt – sie wissen, wie man verliert.

Männer mit Drinks in der Hand sitzen an den Tischen. Heute sind nicht ganz so viele Spieler da wie sonst, deshalb wurden nur einige Tische aufgestellt, an denen acht bis zehn Spieler Platz haben. Es ist eine gesunde Mischung aus legal und illegal.

Langsam, aber gezielt durchstreife ich den Raum und lasse meinen Blick über die Tische schweifen.

Heute Abend schaue ich mir jeden Gast ganz genau an.

Hinten links ist Matteo. Er leitete die Ostküstenmafia, und ich mache viele Geschäfte mit ihm. Neben ihm sitzt seine rechte Hand, sein Cousin. Ihn kann ich nicht gut leiden, aber er ist ein notwendiges Übel.

Alaric, Tobias, Mathis und James sind ebenfalls da. Auch wenn sie zu den bösesten Männern von allen gehören, sind sie die einzigen Klienten, die ich halbwegs ernst nehmen kann.

Links von ihnen sitzt ein reicher, hübscher Junge, auch bekannt unter dem Namen Trent Aldridge. Er ist ein Trust-Fund-Baby und damit perfekt, um ihr Geld zu waschen.

Er kommt seit Jahren, obwohl er keine Ahnung vom Pokern hat. Seine Gründe, hier zu sein, sind die gleichen wie meine. Er will mehr Klienten gewinnen. Vor Kurzem hat Z erwähnt, dass Trent im Bereich Hedgefonds arbeitet.

Egal, warum er hier ist, er ist harmlos. Aber den Mann neben ihm habe ich noch nie gesehen. Er hebt sich von der Menge ab und sieht älter aus als meine üblichen Gäste. Als könnte er mein Vater sein. Oder besser noch, Trents Vater. Sie haben die gleichen Augen, die gleiche Hautfarbe, die gleichen Haare. Trent ist eine jüngere Version von ihm. Eine, die nicht verwittert ist. Die nicht gehetzt aussieht. Interessant. Warum ist dieser Mann hier? Ihn muss ich im Auge behalten.

Ich wende mich ab und mein Blick fällt auf den Typen, auf den ich gewartet habe.

Er ist hier.

Ich schaue zu Z und neige den Kopf ein wenig. Er nickt als Zeichen, dass er verstanden hat. Der Fisch hat den Köder geschluckt.

»Willkommen«, sage ich und alle Augen richten sich auf mich. »Boris«, sage ich. »Wie schön, dass du kommen konntest.«

Boris.

Alias: Der Schlächter.

Der Mann, von dem ich hoffe, dass er heute Abend in die Falle tappt. Er ist ein kranker Scheißkerl. Er und seine Freunde gehören nicht zu meinen Kunden. Selbst ich habe Grenzen. Ich wasche kein Geld für Männer, die mit Frauen handeln. Aber er ist ein Mittel zum Zweck.

Jetzt muss ich nur einen Weg finden, damit er mir sagt, was ich hören will.

Erzähl mir von deiner Organisation und wer dein Boss ist.

Deshalb ist er hier. Der beste Weg, um Informationen zu sammeln, ist, ihn betrunken zu machen, Geld gewinnen zu lassen und darauf zu warten, dass er sich wohlfühlt. Vermutlich wird er nichts im Detail erzählen, aber Männer reden. Wie beim Schach muss man nach Vorteilen suchen, Muster erkennen und dann das Spiel spielen, das vor einem steht. Er wird etwas verraten. Auf diese Chance habe ich zu lange gewartet, um sie mir jetzt vermasseln zu lassen.

Mit einem Nicken gebe ich dem Dealer meine Zustimmung, und das Spiel beginnt. Von der Seitenlinie aus sehe ich zu, beobachte und sammle Informationen über den Charakter jedes Einzelnen. Vor allem über Boris.

Wenn der Pot immer größer wird, werden einige Spieler leichtsinnig, andere selbstbewusster.

Eine Kellnerin kommt und nimmt die Getränkebestellungen auf. Die meisten Männer halten in ihrem Spiel inne, um sie anzusehen. Auch ich werfe ihr einen Blick zu. Sie ist hübsch, aber nicht mein Typ.

Während die restlichen Männer die Hand aussitzen, scheint Trents Vater All-in zu gehen.

Er ist leichtsinnig.

Von meinem Platz aus erkenne ich, wie eine Schweißperle über seine Schläfe rollt, und als ich sehe, gegen wen er spielt, verstehe ich seine Nervosität. Er spielt gegen Boris.

Doch das hier ist mehr als nur die Angst, dass der Schlächter ihn in Stücke hacken könnte. Sehr viel mehr.

Das hier ist Verzweiflung. Interessant.

Um seinetwillen hoffe ich, dass es niemandem sonst auffällt. Er braucht den Sieg. Wegen des Geldes.

Im Pot liegen Millionen.

Nun wird es interessant. Ich trete näher, damit ich keine Minute verpasse. Er schwitzt wirklich. So sehr, dass es niemandem entgeht. Vor allem nicht Trent.

»Vater«, versucht er einzugreifen, aber sein Erzeuger hört nicht zu, sondern lehnt sich auf seinen Ellbogen vor und wirft weitere Chips in die Mitte. Boris‘ Augen glänzen raubtierhaft. Er hat ihn genau da, wo er ihn haben will.

Er ist All-in.

Trents Vater schaut zu Trent. Er hat keine Chips mehr. Trent schüttelt den Kopf.

»Vater.« Nichts. »Dad.« Sein Blick fleht ihn an, aufzuhören, den Wahnsinn abzubrechen. Doch er kann nicht. Das steht ganz deutlich in den Augen des alten Mannes. Er ist gekommen, um zu gewinnen. Er muss gewinnen.

»Ich muss«, flüstert er seinem Sohn zu. »Und es wird gut gehen.«

Vater und Sohn sehen einander an. Eine schweigende Diskussion. Trent wird nicht gewinnen. Ich kenne solche Männer … Mein Vater war genauso.

»Also, was soll es sein?« Boris‘ Frage reißt mich aus meinen Gedanken. Ich sehe, wie Trents Vater herumzappelt.

»Call.« Seiner Stimme fehlt die Überzeugung.

Boris lehnt sich über den Tisch. Die Ellbogen auf die Platte gestützt, neigt er den Kopf und zieht eine Augenbraue in die Höhe. »Mit welchem Geld? Sieht so aus, als hättest du keine Chips mehr.«

»Ich habe es …« Seine Stimme bricht. »Nur nicht bei mir.«

»Das ist nicht gut.« Boris schüttelt den Kopf. »Mach mir ein Angebot«, lockt er.

Aldridge Senior hebt sein Handgelenk. Rot und protzig glänzt daran eine Richard-Mille-Uhr.

»Nein«, weist Boris ihn erneut ab, und die Langeweile steht ihm ins Gesicht geschrieben.

»A-aber die ist beinahe sechshunderttausend Dollar wert«, stottert er.

Wenn ich ein besserer Mensch wäre, würde ich einschreiten und den Scheiß stoppen. Aber das bin ich nicht, also nicke ich Z leicht zu. Weitermachen.

Wenigstens fühle ich mich gut unterhalten. Außerdem könnte das hier das sein, was ich über Boris brauche. Mal sehen, wo es hinführt.

»Was hast du noch von Wert? Uhren besitze ich zur Genüge.«

»Mein Haus?«

»Ich habe schon ein Haus. Mehrere sogar.« Ein finsteres Grinsen breitet sich auf Boris‘ Gesicht aus. »Etwas von echtem Wert …« Seine Stimme verebbt.

»Autos.«

»Du hast nichts, was ich will.« Die Antwort ist endgültig. Boris legt die Hände auf den Tisch, um den Pot zu sich heranzuziehen. Gleich ist das Spiel vorbei, bevor es richtig angefangen hat.

»Meine Tochter.«

Fuck. Das ist nicht das, was ich wollte.

Schweigen senkt sich über den Raum, schwebt über uns wie dunstiger Smog. Es fühlt sich an, als wenn seine Worte durch den Mund in meine Lungen eindringen.

Er würde seine Tochter verkaufen.

An diesen Mann.

Den Mann, den die Leute den Schlächter nennen.

Einen Mann, der in der Unterwelt dafür bekannt ist, seine Beute zu jagen und mit ihr zu spielen. Sein liebster Zeitvertreib ist es, in Fleisch zu schneiden. Daher sein Spitzname.

»Du würdest mir deine Tochter verkaufen?« Boris ist nicht überrascht. Denn es ist genau das, was er tut: handeln und stehlen.

»Dad …«, versucht Trent verzweifelt einzugreifen.

»Halt den Mund!«, brüllt der Vater seinen Sohn an, der nun leichenblass ist.

Boris‘ Grinsen wird noch größer, falls das überhaupt möglich ist, und breitet sich weit über sein unrasiertes Gesicht aus. »Ja.« Der Alte versucht, stark zu sein, doch er blufft. Das weiß ich. Trent weiß es auch. Um ehrlich zu sein, jeder hier im Raum weiß es. Nur er nicht. Er ist so verzweifelt, dass er seine Lügen wirklich glaubt. Ich sollte dem ein Ende setzen. Denn das war nicht mein Ziel.

»Wir handeln hier nicht mit Fleisch.« Ich trete vor und sehe aus dem Augenwinkel, dass Z den Kopf schüttelt. Er ist mit meinem Eingreifen nicht einverstanden. Ich kenne ihn. Er glaubt, das hier wäre genau das, was wir von Boris brauchen. Aber selbst ich habe, wie gesagt, meine Grenzen. Mein Wort ist in meinem Haus Gesetz, und niemand wäre so dumm, sich mir in den Weg zu stellen.

»Hast du sonst noch etwas von Wert?«, fragt Boris.

Ich höre ihnen nicht mehr zu. Ein neuer Deal wird geschlossen und das Spiel geht weiter.

Das tut es immer.

Es ist unausweichlich. Dieser Mann wird verlieren, und dann gehört sein Leben dem Russen.

Ich hebe meine Hand in Richtung Maggie. Ihr gehört die Firma, über die ich das Servicepersonal buche. Sie weiß, was ich will, und eilt ohne ein Wort davon.

Das Spiel ist wieder im Gange, und kurz darauf kehrt Maggie mit auf dem Marmorboden klackernden Absätzen zu mir zurück und reicht mir ein Glas Louis XIII.

Ich nehme einen Schluck. Feurig rinnt er mir die Kehle hinunter und verbrennt alte Dämonen.

Karten werden ausgegeben.

Worte gesprochen.

Karten umgedreht.

Der Gewinner verkündet.

Ich weiß, wer es ist, ohne hinzusehen.

Und den Preis kenne ich auch.

Ein Leben.

Die Frage ist nur: wessen?

2. Kapitel

Ivy

Der Winter ist zu Ende. Es ist ein ungewöhnlich warmer Tag. Normalerweise ist der Boden um diese Zeit im Jahr noch gefroren und alles von frischem Schnee bedeckt.

Aber heute scheint die Sonne, und ich spüre den Frühling in der Luft.

Er belebt mich. Haucht neues Leben in mein Herz. Was ich bei allem, was gerade los ist, unbedingt brauche. Meiner Mutter geht es einfach nicht besser, und das bringt mich langsam um.

Es ist aber ein guter Tag. Wenn es draußen schön ist, fühlt sie sich normalerweise immer besser. Es ist, als wäre sie eine Blume, die aufblüht, wenn die Sonne scheint.

Ich lebe mit meinen Eltern in ihrem Brownstone-Haus im West Village. Ich bin zweiundzwanzig – alt genug, um auszuziehen und allein zu leben –, aber dieses Haus zu verlassen hieße, ein Stück von meinem Herzen zu verlieren.

Meinen Garten.

Ihren Garten.

Ich bin die Einzige, die sich noch darum kümmert. Wie alles andere in diesem Haus würden sie ihn verdorren und sterben lassen, wenn ich nicht wäre. Deshalb knie ich gerade auf der Erde und rupfe alle Unkräuter und toten Pflanzen aus.

Der Garten ist der Grund, warum ich bleibe. Meine Mutter hat schon vor Jahren den Willen verloren, sich darum zu kümmern. Das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, als sie auch den Willen zu leben verlor. Sie mag zwar noch bei uns sein, aber sie ist nur noch die Hülle der Frau, die sie einst war.

Jetzt also kümmere ich mich darum, nutze alles, was sie mir beigebracht hat, um den Garten Jahr für Jahr zu neuem Leben zu erwecken.

Meine Finger greifen die verwitterten Stiele, und die harte Erde löst sich, als ich die toten Pflanzen befreie und in eine Mülltüte stecke.

Nachdem ich mit dem Unkrautzupfen fertig bin, stehe ich auf, schnappe mir die Mülltüte und wende mich zur Hintertür des Hauses. Durch die großen Erkerfenster sehe ich meine Mutter. Sie ist in der Küche, und selbst von hier draußen erkenne ich ihren ausdruckslosen Blick.

Sie ist leer. Hohl.

Einige Tage sind schlimmer als andere.

Nach allem, was ich weiß, ist heute einer von ihnen. Trotz Wärme und Sonne.

Mein Vater ist gestern Nacht nicht nach Hause gekommen.

Das ist nicht unüblich, genauso wenig wie die Mutlosigkeit meiner Mutter am nächsten Tag.

Vermutlich hat er eine Affäre. Immer, wenn ich ihn frage, wo er war, sagt er, er hätte lange arbeiten müssen. Aber ich weiß, dass das nicht stimmt, und sie weiß es unglücklicherweise auch.

Ich gehe hinein. »Hi Mom.« Ich gebe ihr einen Kuss auf die Wange.

Sie atmet mich ein, riecht vermutlich die frische Luft, die an meiner Haut klebt, und schaut dann auf, als würde es sie beleben. »Wo ist dein Vater?«

Ich schaue ihr direkt in die Augen. Die waren einst strahlend blau, so wie meine. Die Leute haben immer gesagt, dass ich aussehe wie sie. Dunkelblondes Haar, das mir in losen Wellen über den Rücken fällt, und große blaue Augen. Jetzt sehen wir einander nicht mehr ähnlich. Ihre blonden Haare sind grau geworden, ihre Augen haben jedes Funkeln verloren.

Aber zumindest sind sie nicht länger ausdruckslos. Ich sehe Wiedererkennen. Ich schenke meiner Mutter ein angespanntes Lächeln, trete einen Schritt näher und nehme ihre Hand. »Ich weiß es nicht, Mom«, sage ich mit vor Unsicherheit leiser Stimme.

Sie löst ihre Hand aus meiner und fährt sich damit durch ihre zerzausten Haare, als versuche sie, sie zu bändigen, um für meinen Vater präsentabel auszusehen. Wenn er nicht so ein Arschloch wäre, fände ich das süß. Aber unglücklicherweise ist er das, und sie hat Besseres verdient.

Sie hat es verdient, jemandes Ein und Alles zu sein.

»Ich habe ihn vorhin gesehen. Er war … wütend.« Beim letzten Wort erstirbt ihre Stimme.

Ich ziehe die Augenbrauen hoch. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich bezweifle nicht, dass er hier war. Er kommt und geht, wie es ihm gefällt. Es ist ihm total egal, welche Verwüstung er damit in meiner Mutter anrichtet. Vor allem, wenn er wütend ist. Und in letzter Zeit ist er oft wütend.

Angespannt.

Noch ein Grund, warum ich bleibe. Sie allein zu lassen, ist keine Option.

Nur für den Fall.

Ich vertraue meinem Vater nicht. Nicht, dass ich glaube, er würde ihr wehtun, aber irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Oft frage ich mich, ob Trent das auch bemerkt. Ich würde ihn ja fragen, aber er ist zu sehr damit beschäftigt, sich in der Stadt herumzutreiben, und wir reden uns nicht allzu oft.

Unterschiedlicher als wir können Geschwister nicht sein.

Ich bin häuslich. Mir gefallen die einfachen Dinge des Lebens. Ich wohne zu Hause, kümmere mich um meinen Garten und arbeite in Teilzeit als Floristin.

Ihm geht es nur um Geld und Ansehen. Das Nachtleben. Er will schnell und hart leben. Gott, er ist so ein Klischee!

Die Paparazzi lieben ihn.

Er ist ihr Liebling unter den »Milliardär-Trust-Fund«-Jungs. Obwohl, wenn ich mich so in dem Haus umsehe, in dem ich wohne, bin ich mir nicht sicher, dass dieser Titel noch zutrifft.

Ehrlich, ich verurteile ihn nicht. Wenn er feiern und spielen will, ist das für mich in Ordnung. Mich interessiert das alles nicht. Aber das bedeutet nicht, dass ich ihn nicht vermisse.

»Blühen die Blumen schon?« Die Stimme meiner Mutter holt mich aus meinen fernen Gedanken. Sie klingt so klar, was mich an die guten Zeiten erinnert. Als Dad hier war und der Wahnsinn sich noch nicht in ihrem Geist eingenistet hatte. Es erinnert mich an die Tage, wenn der Garten von pinkfarbenen Tupfern durchsetzt ist und üppig und bunt blüht.

In ihrer Stimme liegt Hoffnung. Erneut ergreife ich ihre zarte Hand. »Noch nicht, Mom. Aber bald.«

Sie nickt, und dann, als hätte man beim Fernseher den Sender gewechselt, ist sie nicht länger bei mir. Sie ist irgendwo anders hingegangen, an einen Ort tief in ihrem Kopf. Traurigkeit legt sich schwer über mich, rinnt langsam in meine Adern.

Bevor ich weiß, was ich tue, bin ich wieder draußen. Die ersten Blumen werden erst in ein paar Monaten in unserem Garten blühen. Dennoch heiße ich den milden Wintertag willkommen. Denn Tage wie dieser bringen meine Mom zurück, wenn auch nur für kurze Zeit.

Ich knie mich hin und reiße Unkraut zwischen dem harten, verwitterten Gras raus, hebe die Erde mit bloßen Händen. Mutterboden rieselt durch meine Finger und erinnert mich an rieselnden Sand in einer Sanduhr.

Vor mir ertönt ein Geräusch, und ich schaue auf. »Trent?« Ich schirme meine Augen gegen das Sonnenlicht ab. Mein älterer Bruder tritt aus dem Schatten. »Was machst du hier?«

»Kann ich nicht mal nach meiner Schwester sehen?« Er versucht, scherzhaft zu klingen, doch sein Ton passt nicht zu den Worten.

Fragend hebe ich eine Augenbraue. »Das könntest du, aber dann wärst du nicht mein Bruder.«

»Was soll das denn heißen?« Er bleibt stehen und starrt mich an.

In dem grellen Licht, das auf uns herabscheint, kann ich ihn nicht richtig sehen. Also lege ich meine Schaufel hin und richte mich auf. Als ich direkt vor ihm stehe, sehe ich ihn mir genauer an und schüttle dann den Kopf.

Er sieht scheiße aus.

Normalerweise ist er attraktiv, aber jetzt wirkt er abgekämpft und müde. Dunkle Schatten unter seinen Augen lassen mich vermuten, dass er seit Tagen nicht geschlafen hat.

»Bist du direkt aus der Bar gekommen?« Ich neige den Kopf und kneife die Augen ein wenig zusammen, um ihn eindringlich zu mustern. Nicht nur sein Aussehen ist anders, Trent verhält sich auch seltsam. Er wippt nervös von einem Fuß auf den anderen. »Warum benimmst du dich so?«

»Wie?«

»Hibbelig«, erwidere ich. »Bist du high?«

»Nein, Ivy.« Er versucht nicht mal, die Gereiztheit in seiner Stimme zu unterdrücken. »Das ist lächerlich.«

»Wirklich? Du tauchst aus dem Nichts auf und siehst … echt beschissen aus«, gebe ich zurück.

Er atmet tief ein und schüttelt den Kopf. Dann breitet sich das für ihn typische Grinsen auf seinem hübschen Gesicht aus, und ein Hauch seiner normalen Persönlichkeit schimmert durch. Einen Augenblick sehe ich vor mir, wie wir als Kinder gemeinsam im Dreck gespielt haben. Trent hat sich immer Moms Wasserschlauch genommen und uns damit bespritzt, als würde es regnen. Nachdem wir stundenlang gespielt hatten, waren wir beide komplett durchnässt, und Mom hat im Gärtnern innegehalten, uns angesehen und gelacht.

»Du bist nicht sehr nett, Schwesterherz.«

»Und du benimmst dich verdammt dubios.« Ich stemme die Hände in die Hüften und schürze die Lippen. »Was ist los?«

»Nichts. Habe ich doch gesagt.« Er verstummt und fängt an, auf der Terrasse auf und ab zu gehen. Seine gute Laune verschwindet schneller als eine Fata Morgana in der Wüste.

Was ist nur mit ihm los?

Das ist selbst für Trent ein seltsames Verhalten. Ich beobachte ihn, wie er hin und her tigert, wobei seine Lippen sich bewegen, als würde er mit sich selbst reden. Doch es kommen keine Worte. Dann holt er sein Handy heraus. Sein Körper spannt sich an, als er, wie ich annehme, eine Textnachricht liest.

»Alles in Ordnung?«, frage ich.

Erschöpft fährt er sich mit der freien Hand durch die Haare. »Das wird es bald sein«, sagt er und seufzt. Worum auch immer es in der Nachricht ging, es war offenbar nichts Gutes, denn mein Bruder sieht noch furchtbarer aus als vorher.

»Bist du sicher? Du machst mir Sorgen. Wenn du Hilfe benötigst …«

Mit einer Handbewegung bringt er mich zum Schweigen. Normalerweise hätte ich einen geistreichen Kommentar darüber abgegeben, wie unhöflich es ist, jemanden zu unterbrechen, aber irgendetwas sagt mir, dass ich das jetzt besser lasse. Vielleicht sind es die Ringe unter seinen Augen oder die Art, wie er die Stirn furcht, aber ich beschließe, den Mund zu halten und mir erst mal anzuhören, was er zu sagen hat.

»Ich nehme keine Drogen, Ivy, aber ich weiß deine Sorge zu schätzen. Kann ich nicht einfach mal hier bei meiner kleinen Schwester sein?«

Ich entscheide mich für einen Witz, um die angespannte Stimmung ein bisschen aufzulockern. »Ja. Wenn der Bruder dieser Schwester jemand anderes wäre als du.«

In gespielter Fassungslosigkeit schlägt er sich mit einer Hand an die Brust. Dann lacht er leise, und ich falle mit ein. Ich liebe den Klang seines Lachens. Oh, wie ich diese Version meines Bruders vermisse!

»Ich sage nur, wie es ist, Bruderherz.«

Nach der kurzen Atempause von der Anspannung verfallen wir beide in ein unbehagliches Schweigen. Auch wenn mein Bruder und ich einander nicht mehr nahestehen, fühlt es sich falsch an.

Seine Schultern sacken nach unten, als er mit der Schuhspitze gegen die Erde tritt, bevor er aufschaut und meinen Blick auffängt. »Geht es Mom gut?«, fragt er schließlich.

»Das kannst du sie selbst fragen, Trent.«

Er schaut wieder auf sein Handy, dann sehen seine blassblauen Augen erneut zu mir. »Ich glaube, ich muss jetzt los.«

»Bitte, Trent, was ist los? Geht es dir gut?«

Ein Schatten huscht über seine Züge, bevor er sich die Schläfen massiert. »Ich wollte nur nach dir sehen. Eigentlich wollte ich mit Dad reden …«

»Ist er wieder da?« Mein Magen zieht sich zusammen. Ich habe keinerlei Bedürfnis, ihn heute zu sehen.

»Nein.«

Verwirrt schüttle ich den Kopf. »Das verstehe ich nicht. Mom meinte, er wäre hier gewesen, aber ich habe ihn nicht gesehen.«

»Halte dich von ihm fern«, sagt Trent schroff.

Ich straffe die Schultern. »Warum? Du machst mir Angst. Hat er etwas angestellt?«

»Versprich mir einfach, dass du dich von ihm fernhältst. Ich werde ihn finden, aber kannst du bis dahin reingehen? Und wenn jemand kommt und nach ihm sucht, mach nicht auf.«

»Was? Nein. Guck dich doch mal um, es ist wunderschön heute.«

»Bitte.«

»Hör mal, Trent, ich bin dankbar, dass du hier bist. Ich freue mich wirklich, dich zu sehen, aber glaube mir, ich komme mit Dad schon klar.«

»Es ist nur …«

»Nein«, unterbreche ich ihn und recke das Kinn. »Du bist nicht hier. Ich ja. Ich habe es ganz gut hinbekommen, mich selbst großzuziehen. Und so sehr ich deine Besorgnis zu schätzen weiß, ich muss mich um Mom kümmern, und im Moment heißt das, ihren Garten fertig zu kriegen.«

»Ihr geht es nicht besser?«

»Im Winter ist ihre Depression schlimmer, aber wenn die Sonne rauskommt, blüht sie ein wenig auf.«

Er sieht zu dem Erdhaufen, den ich angehäuft habe.

»Ich hab dich lieb, Schwesterherz.«

»Ich dich auch, großer Bruder. Und jetzt lass mich weitermachen. Bald wird es dunkel.«

Mit einem letzten Nicken geht er.

Ich kann den Gedanken nicht abschütteln, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmt. Er hat gesagt, dass er keine Drogen nimmt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm das glaube.

Später, als ich ins Haus gehen will, höre ich Geräusche. Das Öffnen einer Wagentür. Schritte. Aus dem Augenwinkel sehe ich einen Schatten. Ich wirble herum. Wer kommt da? Mom? Mein Dad? Vielleicht noch einmal Trent?

Aber als ich mich komplett in die Richtung gedreht habe, aus der Geräusche und Schatten kamen, ist niemand da.

Ich schüttle das bedrohliche Gefühl ab, beobachtet zu werden. Während meine Finger an den Überbleibseln des letzten Sommers ziehen, könnte ich schwören, Bewegungen zu spüren. Und als fühlte die Welt um mich herum es auch, verdunkelt sich der Himmel.

Ich rieche den Regen, bevor er fällt. Die feuchte, nach Erde duftende Luft erfüllt meine Nase.

Ich sollte mich bewegen, doch ich tue es nicht. Stattdessen warte ich.

Ich warte auf das Krachen am Himmel, danach auf den ersten Regentropfen.

Die meisten Menschen mögen es nicht, im Regen draußen zu sein, aber ich liebe es. Es belebt mich. Und es erinnert mich an den Frühlingsanfang.

An Wiedergeburt.

3. Kapitel

Cyrus

Letzte Nacht war ein Alptraum.

Erst am frühen Morgen bin ich ins Bett gekommen. Ich habe den Überblick darüber verloren, wie viel Geld den Besitzer gewechselt hat – nicht, dass es wichtig wäre. Mich interessiert nur, wie viel Geld ich verdient habe.

Das kommt davon, wenn man sich einen Teil des Gewinns nimmt.

Sicher, das ist illegal, aber nicht einer der Armleuchter, die zu mir nach Hause kommen, wird sich beschweren. Nicht die Stammkunden, und ganz sicher nicht die Angestellten.

Denn damit würden sie ihr eigenes Todesurteil unterschreiben.

Doch egal, wie viel Geld ich abgeschöpft habe, der gestrige Abend war kein Erfolg. Das Ziel der Nacht wurde nicht erreicht. Wir haben keine Informationen aus Boris herausbekommen, die wir nutzen können, um die Organisation, für die er arbeitet, zu Fall zu bringen. Unserem Ziel, Alexander zu finden, sind wir kein Stück näher gekommen, und das nervt mich verdammt noch mal. Alle Informationen, die meine Männer gesammelt haben, waren Sackgassen. Niemand weiß, wo er ist, wo er wohnt oder wie man mit ihm in Kontakt kommt. Der Einzige, der uns diese Informationen beschaffen kann, ist Boris. Aber der würde eher sterben, als seinen Boss zu verraten.

Mein Handy vibriert auf dem Nachttisch, und ich strecke den Arm aus. Eine unbekannte Nummer. Die Klienten, mit denen ich arbeite, haben keine Nummern, die man nachverfolgen kann.

»Sprich!«, belle ich ins Handy. Alle, die mich kennen, wissen, dass sie mich nicht stören sollen. Vor allem morgens. Wie spät ist es überhaupt?

Mit dem Handy am Ohr schaue ich auf die Uhr. Die roten Ziffern glühen in der pechschwarzen Dunkelheit meines Schlafzimmers.

Hier drinnen ist es wie in einem Grab.

Wie in der Hölle.

Meiner eigenen persönlichen Hölle.

Elf Uhr am Vormittag.

»Cyrus«, sagt die vertraute Stimme von Z, meiner rechten Hand.

»Was ist das für eine Nummer?«

»Eine neue.«

Er muss es nicht erklären. Wir verschlingen Wegwerfhandys wie andere Süßigkeiten, abhängig von unseren jeweiligen Klienten und anderen Dingen.

»Warum rufst du mich so früh an?«

»Es ist beinahe Mittag.« Er lacht leise, aber ich schweige. Es ist egal, wie spät es ist: Wenn es sich nicht um einen Notfall handelt, will ich beim Schlafen nicht gestört werden.

Als er merkt, dass ich nicht reagiere, fährt er fort: »Es geht um Trent Aldridge. Von dem Spiel gestern Abend. Du weißt, wen ich …«

»Ja, ich weiß, wen du meinst«, unterbreche ich ihn. Ich weiß es ganz genau. Sein Vater war der Trottel gestern Abend. Z kennt mich seit Jahren und war die meiste Zeit davon mein engster Vertrauter. Dass er mich also wegen etwas stört, das mit diesem Typen zu tun hat, lässt mich an die Bettkante rutschen, wo ich meine Füße auf die Erde stelle und aufstehe. »Was ist mit ihm?«

»Er verlangt, mit dir zu sprechen«, sagt Z.

Ich schüttle den Kopf.

Un-fucking-fassbar.

»Niemand verlangt irgendetwas von mir.« Meine Stimme ist ruhig, aber der Ärger darin ist nicht zu überhören. Er ist tödlich.

In der Leitung wird es still.

Verdammt still.

Das Schweigen breitet sich zwischen uns aus, und ich weiß, dass die Wahrheit zum Greifen nah ist. Langsam stoße ich den Atem aus.

Am Ende des Spiels schuldete Trents Vater, Ronald Aldridge, Boris ein Vermögen. Was mit dem Kassieren dieses Geldes passiert, ist nicht mein Problem. Sie kennen die Regeln, also bin ich mir nicht sicher, was Trent von mir will.

»Da hast du recht, Boss, aber er möchte mit dir sprechen, und er klang ziemlich verzweifelt. Vielleicht ist das unser Einstieg …« Seine Stimme verebbt, und in dem Moment fallen die Puzzleteile an ihren Platz. Er könnte recht haben. Die Schulden, die Aldridge bei Boris hat, könnten genau das sein, was ich als Hebel brauche, um an das zu kommen, was ich haben will.

»Gut. Sag ihm, er soll herkommen.«

Nachdem ich aufgelegt habe, gehe ich ins Badezimmer. Unter der Dusche wasche ich mir die Nacht ab.

Das Handy klingelt in dem Moment, in dem ich aus der Dusche trete, also binde ich mir ein Handtuch um die Hüften und gehe ran.

»Sprich.«

»Er fleht dich an, zu ihm zu kommen.«

»Was zum Teufel, Z?«, antworte ich. »Nein.«

Ich gehe nicht zu ihm. Das ist meine einzige Regel. Ich verlasse meine Festung nicht. Die Leute kommen zu mir, nicht umgekehrt. Ganz zu schweigen davon, dass die Probleme, die sein Vater hat, nicht meine sind. Ich könnte ihre Lösung sein, aber es ist verflucht noch mal nicht meine Aufgabe, zu ihm zu fahren und die Sache dort zu klären.

»Boss, ich habe ihn noch nie so gehört.«

»Ich habe Nein gesagt.«

»Er sagt, es geht um Leben und Tod.«

Interessant.

»Erzähl weiter.«

»Er hat etwas von seiner Schwester gefaselt. Ich glaube, das könnte unser Ass im Ärmel sein.« Zs Stimme wird lauter. Die Gründe für Trent Aldridges verzweifelten Anruf werden klarer. Es geht nicht um Geld. Es geht um seine Schwester. Der Scheißer hat nicht zugehört. Ich heiße Menschenhandel nicht gut. Jetzt wird es Konsequenzen geben.

»Sag ihm, ich werde da sein.«

Heute mache ich eine Ausnahme. Ich fahre zu ihm, weil ich zugelassen habe, dass dieser Mist passiert ist. Und sie werden dafür zahlen müssen, dass ich meine eigene Regel breche.

»Gut, Boss. Ich lasse den Heli bereitstellen«, sagt Z. Da es nichts weiter zu besprechen gibt, lege ich auf und gehe in mein Ankleidezimmer.

In einem meiner üblichen dreiteiligen Anzüge verlasse ich das Zimmer, gehe den Flur hinunter und trete durch die Haustür nach draußen. In der Ferne sehe ich meinen Heliport. Z steht neben Maxwell, der den Hubschrauber fliegen wird. Sobald ich eingestiegen bin, startet er, und wir fliegen in Richtung Stadt.

Rein.

Raus.

Bald landen wir auf dem Dach eines Gebäudes, das mir gehört. Wir springen in einen meiner Wagen und fahren zu der Adresse, die Trent uns gegeben hat.

Fünfzehn Minuten später halten wir vor einem Brownstone-Haus in einer ruhigen Straße im West Village.

Das ist gut. Hier gibt es keine Zeugen, wenn ich Gewalt anwenden muss, um meine Botschaft rüberzubringen.

»Was hast du vor, Boss?«, fragt Z, der vorn neben Maxwell sitzt.

»Ihn mir schnappen.«

Ein paar Minuten später sehe ich einen ganz anderen Trent. Nicht den gleichen Mann, der jede Woche zu meinem Freitagsspiel kommt. Normalerweise sieht er aus wie der reiche Playboy von nebenan. Heute wie ein zerknautschtes Wrack. Als hätte er seit Tagen nicht geschlafen.

Selbst von hier, aus dem Wagen, sehe ich durch das Seitenfenster, dass er zittert. Vor Wut? Aus Angst? Ich bin mir nicht sicher. Aber er wirkt nicht so, als könnte er lange genug stillsitzen, um mir zu sagen, was zum Teufel hier los ist.

Ich stoße die Autotür auf und steige aus. Es ist ungewöhnlich warm heute.

Trent tigert unruhig auf und ab.

»Was ist los?«, frage ich.

»Ich kann ihn nicht aufhalten«, murmelt er und vergräbt seine Hände in den Haaren. »Ich weiß nicht, was ich tun soll.«

»Und wieso ist das mein Problem?«

Er atmet so tief ein, dass sein Brustkorb sich hebt. »Mein Vater.«

»Erneut: Ich sehe nicht, wieso mich das etwas angeht.« Ich beiße die Zähne zusammen. Ich wusste, dass der Idiot ein Problem werden würde. In dem Moment, in dem ich ihn gesehen habe, als ich ihn beim Spiel beobachtet habe, wusste ich es. Verflucht.

»Ich weiß nicht, wieso das mein Problem sein soll.« Aber das ist es. Und egal, was ich sage, ich weiß es.

»Ihr Spiel …«, setzt er an, aber ich lasse ihn den Satz nicht beenden, sondern packe ihn am Kragen.

»Das hat mit meinem Spiel nichts zu tun«, stoße ich aus. »Dein Vater hätte nicht dort sein sollen. Das geht auf dich.« Ich bin genervt, und das sollte ihm Angst machen. Doch Trent tut etwas, das ich nicht erwarte: Er entzieht sich meinem Griff. Er ist mutiger, als ich angenommen hatte, dennoch merke ich, dass meine Worte ihn zerstören.

»Ich brauche Ihre Hilfe.«

»Ich kann nichts für dich tun.« Ich wende mich zum Gehen. Für das hier habe ich keine Zeit, und ich bin tierisch genervt, dass ich dafür meine Festung verlassen habe. Auch wenn ich hergekommen bin, um einen Weg zu finden, die Situation zu meinem Vorteil zu nutzen, ist es den Ärger nicht wert, mich mit einem solchen Maß an Dummheit herumzuschlagen.

»Stopp!« Seine Stimme ist kräftig. »Ja, es ist meine Schuld. Aber ich kann nicht zulassen, dass er sie mitnimmt.«

Ich wusste, worauf das alles hinausläuft, dennoch lassen mich die Worte innehalten.

»Ich habe gestern Abend gesagt …«

»Ja, das haben Sie, aber das hat meinen Vater nicht im Geringsten interessiert. Er hat nichts mehr … und offensichtlich hat er gestern Abend das Wenige, was er noch besaß, auch verloren. Und mehr.«

»Was noch? Da ist doch mehr, sonst hättest du nicht dein Leben riskiert, um mich hierherzurufen.«

Trent schaut mir direkt in die Augen und nickt. »Ich habe ihn gehört. Er verkauft sie. Um seine Schulden zu begleichen. Und Boris hat gesagt, sie wäre perfekt.«

Perfekt für was? Oder besser: für wen?

»Und was genau ist daran mein Problem?« Meine Stimme ist ruhig, ohne jegliche Emotion, aber seine Worte haben mich tief getroffen. Keine Frau sollte so ein Schicksal erleiden. Ich mag eine Menge böse Dinge tun, aber eine Frau auf ein Auktionspodest zu stellen, gehört nicht dazu. Vor allem nicht auf eines, über das Boris das Sagen hat. In diesem Fall besteht ihre beste Chance aufs Überleben darin, dass er sie verkauft, denn wenn Boris sie behält … Er trägt nicht umsonst den Spitznamen Der Schlächter. Außerdem besteht noch die Möglichkeit …

»Ich dachte …« Trents Stimme unterbricht meine Gedanken.

»Was hast du gedacht?«

Er senkt den Blick. Der arrogante Scheißer wirkt am Boden zerstört.

»Die Bank … Ich weiß …«

Trent fängt wieder an, auf und ab zu laufen, und zwischen uns breitet sich ein brüchiges Schweigen aus.

»Du glaubst, meine Bank würde dich raushauen? Hör mal gut zu, mein Hübscher: Es gibt nichts, was du mir als Sicherheit anbieten könntest.«

Er zuckt kurz zusammen, bevor er die Schultern strafft. Aber selbst seine neu gefundene Haltung kann das Unbehagen auf seiner Miene nicht überspielen. »Ich werde das Geld zurückzahlen. Versprochen. Sie müssen nur Boris die Summe geben. Ihr helfen …« Er zeigt nach rechts. Da ich nicht sehen kann, auf was er da zeigt, trete ich einen Schritt vor.

Mein Blick findet das Ziel.

Da, auf der trostlosen, vom letzten Schnee halb gefrorenen Erde, sitzt die schönste Frau, die ich je gesehen habe.

»Wie alt ist sie? Ist sie überhaupt schon volljährig?«, stoße ich durch zusammengebissene Zähne aus.

»Ja. Zweiundzwanzig.«

Gott sei Dank.

Sie sieht ätherisch aus, wie die Göttin des Frühlings, die vom Himmel gestiegen ist, um Leben auf die Erde zu bringen.

»Ein Mittel zum Zweck«, formt Z lautlos mit den Lippen und spricht damit das aus, was auch mir durch den Kopf geschossen ist.

Ich nicke meinen Männern zu. »Erledigt. Ich werde dir das Geld für dein Problem allerdings nicht leihen. Denn dafür gibt es nur eine Lösung.«

»Was? Ich verstehe nicht.« Trent folgt meinem Blick.

»Ich nehme das Mädchen.«

4. Kapitel

Ivy

Warum tut das so weh?

In meinem Kopf dröhnt es.

Es fühlt sich an, als würde sich ein Presslufthammer in meinen Schädel bohren. Wobei meine Schädeldecke die Betonschicht ist, die durchbrochen werden muss, bevor das Loch entsteht.

Was stimmt mit mir nicht?

Ich versuche, meine Augen zu öffnen, was mir nicht vollständig gelingt. Aber trotz meiner vorübergehenden Blindheit spüre ich, dass irgendetwas faul ist.

Meine Glieder. Mein Magen. Alles tut weh, aber mein Kopf macht mir Angst. Es ist, als hätte sich dichter Nebel über einen Berg gelegt. Doch anstelle einer Landschaft passiert es mir.

Als ich es endlich schaffe, die Augen zu öffnen, sehe ich nur gedämpftes Licht. Die Fenster sind verhangen, sodass es schwer ist, irgendetwas zu erkennen. Die schmalen Strahlen, die in den Raum fallen, helfen nicht wirklich. Eine Welle der Übelkeit packt mich in dem Moment, in dem es mir bewusst wird: Ich bin nicht in meinem Haus.

Diesen Raum kenne ich nicht.

Ich rapple mich in eine sitzende Position auf. Meine Muskeln protestieren, als hätte ich zu viel Alkohol getrunken. Aber das ergibt keinen Sinn.

Langsam klärt sich mein Blick. Das Zimmer ist wunderschön und reich verziert. Es sieht aus wie aus einem Schloss. Hohe Decken, Marmorfußboden. Selbst in dem gedämpften Licht könnte ich schwören, Blattgold an den Wänden zu erkennen. Was ist das hier? Und was ist mit mir passiert?

Ich hebe die Hand und streiche mir durchs Haar, während ich versuche, mich zu erinnern.

Aber da ist nichts.

Meine letzte Erinnerung ist, dass ich im Garten bin. Seltsam. Auch das ergibt keinen Sinn. Ich muss noch irgendetwas anderes gemacht haben. Wie könnte ich sonst hier gelandet sein?

Ich bin in einem Haus. In einem Bett. Allein.

Vorsichtig hebe ich die Bettdecke, um sicherzugehen, dass ich darunter nicht nackt bin. Ein erleichterter Seufzer entfährt mir.

Ich bin vollständig bekleidet.

Und ich trage immer noch die Sachen, die ich beim Gärtnern angehabt habe, was bedeutet, dass ich mich nicht betrunken habe. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, ausgegangen zu sein.

Was ist also passiert?

Ich schlage die Decke zurück und steige aus dem Bett. Mein Körper zittert unkontrolliert. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Es ist, als hätte ich eine Schlaftablette genommen.

Würde das erklären, warum ich hier bin?

Nein. Außer …

Meine Knie fangen an zu zittern, als die Angst mir den Magen zuschnürt. Ein Gedanke, so kalt wie Eis, jagt mir einen Schauder über den Rücken.

Ich bin unter Drogen gesetzt worden. Entführt.

Panisch wende ich den Kopf, während blinder Terror mich durchströmt. Ein reißender Fluss ohne Ende. Je weiter ich den Raum Richtung Tür durchquere, desto schneller fließt die Strömung in mir.

Als meine Hand den metallenen Türgriff berührt, fürchte ich, ohnmächtig zu werden, so schnell pumpt das Blut durch meine Adern.

Rauschend.

Pochend.

Mich anflehend, umzudrehen. Aber wohin? Der einzige Weg aus diesem unbekannten Raum ist durch diese Tür.

Das Metall fühlt sich unter meinen Fingern kühl an und lässt mich noch mehr zittern. Langsam, als wollte ich mich aus dem Zimmer schleichen, drehe ich den Knauf.

Meine Ohren klingeln vor Panik. Ich bin eingesperrt. Verzweifelt rüttle ich am Türgriff. Ich will hier raus!

Als das nicht funktioniert, fange ich an zu schreien.

Mit den Fäusten hämmere ich gegen die Tür, bis der Schmerz durch meine Arme schießt. Das hier ist wie eine Szene aus einem schlechten Horrorfilm. Je mehr ich mich abmühe, desto zerbrechlicher fühle ich mich. Es ist, als wäre die Tür aus Stahl. In den Filmen sieht es immer so leicht aus: Die Heldin schlägt mit aller Macht gegen die Tür, und schon gibt diese nach. Nur in meinem Fall gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass meine Versuche Früchte tragen. Das Holz sieht noch genauso intakt aus wie zuvor.

Aller Sauerstoff scheint meine Lungen zu verlassen, als ich mich verzweifelt abmühe.

Nichts.

Es muss noch einen anderen Weg hinaus geben. Ich schaue mich im Zimmer um, sehe zu den Fenstern. Ja. Da kann ich hinausklettern.

Also vielleicht.

Ich muss es wenigstens versuchen.

Ich renne darauf zu und ziehe die Vorhänge zurück. Es gibt einen Metallgriff, um das Fenster zu öffnen. Ich ziehe es zu mir auf.

Kalte Luft schlägt mir ins Gesicht.

Kann es so leicht sein?

Kann ich wirklich fliehen?

Alles in mir zieht sich zusammen, als ich mich auf Zehenspitzen stelle und aus dem Fenster schaue.

Nach unten.

Und erkenne, dass es schlimmer ist, als ich gedacht habe. Direkt unter meinem Fenster ist eine Klippe. Meereswellen krachen gegen die Felsen.

Ich unterdrücke einen Schluchzer. Für Tränen ist keine Zeit. Auch wenn mein Brustkorb sich anfühlt, als würde er gleich platzen, muss ich ruhig bleiben und einen Weg aus diesem Zimmer finden.

Ich weiß nicht, wohin, aber ich muss es versuchen. Auf keinen Fall werde ich mich einfach so meinem Schicksal ergeben. Ich kann nicht in diesem Bett bleiben und darauf warten, dass wer auch immer mich entführt hat zurückkommt und mir wehtut.

Die Hände auf das Fenstersims gestützt, mache ich mich daran, hinauszuklettern. Vielleicht wird mir, wenn ich erst draußen bin, ein Fluchtweg ins Auge fallen.

Ich bin mit dem halben Oberkörper aus dem Fenster. Es muss hier doch irgendwo ein Geländer oder etwas geben, an dem ich mich festhalten kann. Vielleicht ein Fenster unter mir, zu dem ich mich hinunterhangeln kann? Ich schiebe mich vor und drücke die Arme durch, kann aber immer noch nicht richtig was erkennen draußen. Also hebe ich ein Bein, um noch weiter hinauszukrabbeln.

»Das würde ich an deiner Stelle nicht tun«, sagt eine Stimme hinter mir.

Ich erstarre vor Angst. Ich bin nicht allein. Während ich versucht habe zu fliehen, hat sich jemand in den Raum geschlichen. Warum habe ich ihn nicht hereinkommen gehört?

»Komm da runter.« Die kalte Stimme jagt mir einen Schauer über den Rücken, als würde ein arktischer Windhauch über mich hinwegfegen.

Langsam klettere ich vom Fenstersims. Die Vorhänge fallen zurück an ihren Platz, als ich mich umdrehe.

Es ist beinahe wieder stockfinster. Ich kneife die Augen ein wenig zusammen, um mich an die Dunkelheit zu gewöhnen.

Er steht in den Schatten.

Groß und dominant.

Wie der Todesengel, der gekommen ist, um mich auf die andere Seite zu ziehen. In die Hölle.

Ich bekomme eine Gänsehaut.

Noch habe ich sein Gesicht nicht gesehen, aber ich fürchte mich trotzdem. Seine Gegenwart reicht, um mich verängstigt in eine Ecke verziehen zu wollen.

Was ich nicht kann.

Er blockiert meinen Fluchtweg.

Also muss ich die Sache klug angehen.

Die Hände in die Hüften gestemmt, trete ich einen Schritt vor. Vielleicht bin ich starr vor Angst, aber das werde ich ihm nicht zeigen.

»Wer sind Sie?«, frage ich.

Er antwortet nicht.

»Warum bin ich hier?« Meine Stimme ist lauter als eben. Als er wieder nichts sagt, frage ich mich, ob ich ihn vorher wirklich gehört habe.

Ich mache noch einen Schritt vor. »Ich habe gefragt, warum ich hier bin?«

Nun tritt er aus den Schatten, und ich kann sein Gesicht sehen.

Attraktiv. Verstörend attraktiv sogar.

Ein Gott unter Sterblichen.

Kantige Gesichtszüge. Stark und mächtig. Dunkle Haare. Perfekt sitzender Anzug. Nicht irgendein Anzug. Dieser hier schreit förmlich nach Geld.

Macht.

Er strahlt pure Macht aus, mit dunklen Augen, die keine Seele haben.

»Warum bin ich hier?«

Das Schweigen, das sich über den Raum senkt, ist ohrenbetäubend.

Sprich mit mir. Nimm mich wahr. Erkenne an, dass ich gesprochen habe.

Irgendetwas.

Aber anstatt mir zu geben, wonach ich suche, zieht er sich in die Schatten zurück.

Schließt die Tür hinter sich. Dreht den Schlüssel herum.

Nachdem er fort ist, setze ich mich aufs Bett und schlinge die Arme um meine Knie. Ich ziehe mich in einen schützenden Kokon zurück. Es fällt mir schwer, das Zittern zu kontrollieren, das meinen Körper schüttelt. Was ist da gerade passiert? Wer ist dieser Mann, und was will er von mir?

Die Angst nimmt immer mehr Raum in mir ein.

Ich keuche auf, als mich die Erkenntnis trifft: Es kann nur einen Grund dafür geben, warum ich hier bin. Vermutlich bin ich entführt worden, weil er mich vergewaltigen und vielleicht sogar umbringen will.

Verstörende Gedanken schießen mir durch den Kopf, zeigen mir Bilder, denen ich keinen Einhalt gebieten kann. Ein Schluchzer entfährt mir, während mir die Tränen wie Wasserfälle über die Wangen strömen.

Nein. Ich schüttle den Kopf. Ich darf nicht weinen. Ich werde nicht weinen. Schnell wische ich mir die Tränen ab.

Es muss einen Ausweg geben. Ich schaue zu der Tür. Zu der verschlossenen Tür.

Ich bin gefangen.

In einem goldenen Käfig.

5. Kapitel

Ivy

Als ich etwas später meine Augen öffne und mein Blick auf die Tür fällt, schüttle ich verwirrt den Kopf.

Sie steht offen. I

Ich scheine Dinge zu sehen, die nicht wirklich da sind. Doch als ich richtig wach bin, gibt es keinen Zweifel: Ein Lichtstrahl fällt durch den Türspalt.

Sie ist geöffnet, und das Licht aus dem Flur scheint in mein Zimmer.

Das ergibt keinen Sinn.

Ist das hier die Twilight-Zone? Ein Paralleluniversum? Ich bin von der Wendung der Ereignisse so verwirrt, dass ich einfach nur dasitze und wie eine Idiotin auf den Weg starre, den ich für meine potenzielle Flucht nutzen kann.

Als meine Gliedmaßen sich nicht bewegen, schüttle ich erneut den Kopf. Was mache ich hier? Beweg dich!

Ich nehme meine Umgebung in mich auf und mir fällt auf, dass ich immer noch angezogen bin, meine Turnschuhe anhabe und den Mantel trage. Nichts hält mich davon ab, durch diese Tür zu gehen. Außer die Angst.