13,99 €

Mehr erfahren.

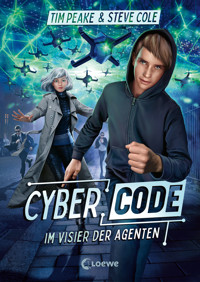

- Herausgeber: Loewe Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Cyber Code

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Band 2 des spannenden Action-Abenteuers Lange hat die Menschheit versucht, außerirdisches Leben aufzuspüren. Doch was passiert, wenn der Kontakt tatsächlich hergestellt wird? Kann Danny die Erde erneut vor der außerirdischen Bedrohung bewahren? Danny ist verzweifelt: Seine beste Freundin Jamila ist spurlos verschwunden! Da taucht Adi auf, seine außerirdische Verbündete. Doch sie benimmt sich äußerst merkwürdig und Danny ist sich nicht sicher, ob er ihr trauen kann. Dabei braucht er ihre Hilfe mehr als je zuvor! Denn eine feindlich gesinnte Lebensform hat ihren Weg aus dem Weltall auf die Erde gefunden … Freund oder Feind? Mit dieser Geschichte begeben sich Kinder ab 10 Jahren auf ein packend und zugleich humorvoll erzähltes Abenteuer rund um geheimnisvolle außerirdische Lebensformen. Freundschaft und Zusammenhalt treffen auf Action und coole Technik. Über allem schwebt die Frage: Was macht uns als Menschen aus und wie wird die Zukunft der Menschheit und des Planeten Erde aussehen? Spannender Lesestoff von Astronaut Tim Peake und Bestsellerautor Steve Cole! Der Titel ist bei Antolin gelistet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 295

Ähnliche

Tim Peake – Für Aiden und Ruth, eure Sterne werden immer hell leuchten

Steve Cole – Für Tobey, auf dem Weg in die Zukunft

INHALT

Sie sind hier …

Sprung ins Ungewisse

Einfach umwerfend

Unmögliche Signale

Ein Geist

Im Krankenhaus

Die verlorene Tochter

In die Falle gegangen

Unter Zugzwang

Ein frostiges Wiedersehen

Die Pizza, die es nicht gibt

Ein Beta kommt selten allein

Tod mit Vorwarnung

Außer Kontrolle

Leiche im Keller

Ende gut, Adi gut?

Kurzschluss

In der Zelle

Meine beste Feindin

Die Malus-Mutation

Völlig losgelöst

Die bittere Wahrheit

Leben in der Schwebe

Zum Abschuss freigegeben

Alptraum in New York

Insekten

Die Verwandlung

Schwarmus Rising

Später

Wissenschaftliche Hintergründe

Schwarmsprech

SIE SIND HIER …

Als der Schwarm sich auf den Weg zur Erde machte, brauchte er dafür kein Raumschiff. Er reiste mit Lichtgeschwindigkeit, als Code, als pure, körperlose Intelligenz. Unser Planet befand sich in katastrophalem Zustand: Die Meere waren vergiftet, die Luft verschmutzt. Die globale Durchschnittstemperatur stieg in alarmierender Geschwindigkeit an.

In den Augen der Außerirdischen war die Lösung für diese Probleme erschreckend simpel: Homo sapiens musste ausgelöscht werden. Sie planten, die Menschheit in Form von digitalisierten Gehirnströmen in eine Cloud hochzuladen, sodass sich die Erde in Ruhe regenerieren konnte.

Zwei Jugendlichen namens Danny Munday und Jamila al-Sufi gelang es damals, die außerirdischen Besucher davon zu überzeugen, dass die Erdenbewohner noch eine Chance verdienten. Dass Menschen sehr wohl auch zu Gutem imstande waren und die Sache ins Lot bringen würden.

Da unterlief dem Schwarm ein folgenschwerer Fehler.

Bei seiner Abreise zurück in die unendlichen Weiten des Alls hinterließ er auf der Erde Spuren außerirdischer Technologie – winzige Code-Fragmente, die, wenn sie in die falschen Hände gerieten, den Planeten zu zerstören vermochten.

Technologie hat uns immer schon Fortschritt ermöglicht, auf ihr beruht unsere Zivilisation. Zugleich besteht die Gefahr, dass Menschen sie aus Habgier für ihre eigenen Zwecke missbrauchen – oder in Prozesse eingreifen, die sie nicht zur Genüge begreifen.

Ihr müsst verstehen, dass wir in den Augen einer hochentwickelten Intelligenz wie dem Schwarm nicht viel mehr sind als brabbelnde Kleinkinder. Babys, denen der Umgang mit gefährlichen Technologien untersagt werden sollte.

1. SPRUNG INS UNGEWISSE

Habt ihr schon mal eure beste Freundin beim Probetraining für die Leichtathletik-AG angefeuert? Mit Klatschen und Wuhuu-Rufen bei jeder Hürde im Hindernislauf? Auch wenn ihr deshalb abschätzige Blicke von den coolen Kids kassiert?

Und habt ihr es dann schon mal erlebt, dass besagte beste Freundin durch den letzten Hindernisbalken hindurchsprintet, als sei er aus Luft?

Vermutlich nicht.

Mir hingegen, Danny Munday, ist an einem verhangenen Mittwochnachmittag an der Tartanbahn – ihr habt’s erraten – genau das passiert. Ich war live dabei, als die Beine meiner besten Freundin Jamila das Unmögliche möglich machten: Sie rauschten schnurstracks durch den Metallbalken hindurch.

Herr Sunaki, der Leichtathletik-Trainer, sah aus, als sei er soeben dem Weihnachtsmann höchstpersönlich begegnet. „Das war spitze, Jamila. Ich hätte schwören können, dass du bei der letzten Hürde nicht mal abgesprungen bist.“

Jamila wirkte so verwirrt, wie ich mich fühlte. „Na ja, quer hindurchgerast bin ich nicht. Oder?“

„Wohl kaum.“ Herr Sunaki blinzelte. „Obwohl es den Anschein hatte. Muss wohl eine optische Täuschung gewesen sein.“

Schön wär’s, dachte ich mit einem mulmigen Gefühl. Mir fiel da nämlich noch eine ganz andere Erklärung ein.

Mit merkwürdigen Vorkommnissen hatten Jamila und ich, wie ich euch gleich noch erzählen werde, viel Erfahrung.

„Jamila“, sagte Herr Sunaki nach einem Moment des Schweigens, „der Flop.“

„Was?“ Unwillkürlich sprang ich auf. „Das ist nicht fair!“, rief ich. „Sie können ihr doch nicht die Aufnahme ins Team verweigern, nur weil der eine Sprung gefloppt ist. Ich meine, sie hat doch nichts gemacht. Jedenfalls nichts Seltsames oder so.“ Ich verstummte kurz. „Stimmt doch.“

„Jamila soll mir als Nächstes die Flop-Technik an der Hochsprunglatte vorführen, Danny“, erwiderte Sunaki mit hochgezogener Augenbraue. „Kurze Verschnaufpause, dann sehen wir uns an der Matte, Jamila, okay?“

Ups. Ich spürte, wie ich rot anlief, ließ die Schultern sinken und versuchte, unter den Augen der coolen Kids nicht vor Schmach im Erdboden zu versinken.

Jamila kam zu mir herübergetrabt und reckte mit einem sarkastischen Grinsen die Daumen nach oben. „Schön, dass du von Anfang an meinen Ruf ruinierst, Dannyboy.“ Ihr dickes schwarzes Haar hatte sie zu einem zerzausten Pferdeschwanz zusammengebunden, der bei jedem schnaufenden Atemzug auf und ab wippte. Dann grinste sie. „Hast du mich beim Hindernislauf gesehen? Na, wie war ich? Mega, oder?“

Ich lächelte unsicher zurück. „Ähm …“

„Muss ich dir wie üblich auf die Sprünge helfen? Ich glaube, was du soeben gesehen hast“ – sie kratzte sich scheinbar grübelnd am Kinn – „war ganz großes Kino.“

„Hast du dich beim Laufen normal gefühlt?“, tastete ich mich vor. „Nicht irgendwie seltsam oder so? Der letzte Sprung war …“

„Ganz großes Kino“, beharrte sie. „Das ist der Ausdruck, den du suchst.“

War es nicht. Doch was mir eigentlich auf der Zunge lag, schluckte ich hinunter. Bestimmte Themen waren für mich tabu, denn vor fünf Monaten hatten Jamila und ich einander hoch und heilig geschworen: Nie wieder reden wir über den Tag, als die Aliens kamen.

„Wir können nicht ständig in der Vergangenheit festhängen“, lautete damals Jamilas Entschluss. „Was uns passiert ist, war einfach zu krass. Es war komplett unglaublich. Wir müssen die Erinnerung daran begraben, sonst kannst du es vergessen, dass sich unser Leben je wieder normal anfühlen wird.“

Mit dem Kopf durch die Wand – das war ich bei Jamila gewohnt. Mit dem Fuß durch die Hürde – das war neu. Bei dem Gedanken daran, was Jamilas „ganz großes Kino“ wohl zu bedeuten hatte, verkrampfte mein Magen.

„Du warst echt schnell“, brachte ich hervor. „Wie … Wie geht es dir?“

„Supergut.“ Theatralisch warf sie sich in Siegerpose. „Jetzt muss ich bloß den Hochsprung hinkriegen. Und dann noch eine der Wurfdisziplinen meistern.“

„Rauswurf?“, schlug ich vor.

„Hammerwurf.“ Sie verdrehte die Augen. „Und wenn du nicht aufpasst, schmeiße ich dir das Teil an die Birne, verstanden?“ Dann schwankte sie auf einmal, kniff die Augen zusammen und griff sich an den Kopf. „Autsch. Gerade fühlt sich’s an, als hätte mir jemand den Hammer über den Schädel gezogen.“

„Setz dich vielleicht lieber“, sagte ich besorgt. „Komm. Hier neben mich.“

„Kannst du ohne mich nicht mehr leben?“, spöttelte sie. „Nee, im Ernst. Ich kriege das Training schon hin. Ich weiß, dass ich es schaffe. Und meine Mum meckert schon die ganze Zeit, ich würde nicht genug Sport machen.“

„Fällt Zocken und mit mir Nachos futtern etwa nicht darunter?“

„Seltsamerweise nein“, erwiderte Jamila. „Sie will, dass ich was Sinnvolles mache.“

„Sinnvoll“, schnaubte ich. „Jam, du hast die ganze Welt geret–“

„Ich will kein Wort mehr hören, Munday.“ Auf einmal war sie total aufgebracht. „Wir waren uns einig. Das Thema ist abgeschlossen.“

„Ich sage ja nur, dass –“

„Lass es einfach.“ Sie machte auf dem Absatz kehrt und preschte zu den dicken blauen Sprungmatten, wo Herr Sunaki bereits auf sie wartete. Die Latte hatte er bei etwa einem Meter vierzig eingehängt. Dass Jamila im Sportunterricht gute Noten bekam und einen super Gleichgewichtssinn besaß, wusste ich. Schließlich hangelte sie sich an den meisten Abenden nach ihrer Zubettgehzeit heimlich von ihrem Schlafzimmerfenster zu meinem, wobei es unterwegs unter anderem eine Regenrinne zu überwinden galt. Aber wie sie im Hochsprung abschneiden würde, konnte ich absolut nicht einschätzen.

Herr Sunaki deutete vage in Richtung Latte und hakte etwas auf seinem Klemmbrett ab. „Bereit?“

Jamila lief in einer leichten Kurve an. Die letzten drei Schritte vor der Latte beschleunigte sie ihr Tempo.

Und dann brach sie die Gesetze der Physik.

Mit dem Sprungbein katapultierte sie sich in die Höhe und drehte sich im Flug, sodass sie mit Armen und Rücken zuerst über die Latte glitt – so weit, so gut. Doch mit der Ferse, das sah ich, hätte sie die Stange eigentlich streifen müssen. Als ihr das bewusst wurde, ging durch ihren Körper ein Ruck, so als würde er an unsichtbaren Schnüren nach oben gezogen. Mit gut zehn Zentimetern Abstand überwand Jamila die Hochsprunglatte. Sie flog weiter durch die Luft, schoss über die Bodenmatte hinaus, vollführte dabei noch eine halbe Schraube und landete schließlich, das Gesicht voraus, mit einem dumpfen Aufprall im Gras. Ironisches Klatschen wurde laut.

„Jam!“, rief ich und raste zu ihr – hätte Herr Sunaki mich gesehen, wäre ich garantiert auf der Stelle als Sprinter ins Leichtathletikteam aufgenommen worden. Er kniete jedoch bereits neben Jamila und half ihr in eine sitzende Position. Sie blutete aus dem linken Nasenloch und wirkte total benommen.

In meiner Hosentasche fand ich ein zerknittertes Taschentuch und reichte es ihr. „Igitt“, sagte sie, nahm es aber trotzdem entgegen.

„Ist alles in Ordnung, Jamila?“, fragte Herr Sunaki schockiert. „Wie du eben gesprungen bist … So was habe ich noch nie … Ich meine, bist du …? Wie …?“

„Mir ist irgendwie schlecht.“ Jamila hielt sich den Kopf.

„Du hast noch Glück gehabt. Bei dem Sturz hätte dir auch was Schlimmeres passieren können.“

„Es geht gleich wieder“, versicherte Jamila.

„Nichts da. Das war’s für heute mit dem Probetraining. Du gehst jetzt erst mal heim.“ Herr Sunaki warf einen Blick auf seine Armbanduhr. „Der nächste Bus fährt erst in einer Dreiviertelstunde. Meinst du, deine Mum könnte dich abholen?“

„Die muss meinen großen Bruder zur Arbeit fahren“, sagte Jamila.

„Oder vielleicht deine Eltern, Danny?“ Der Trainer sah mich erwartungsvoll an.

„Nett, dass Sie fragen, aber mein Vater ist Astrophysiker und lebt seit der Scheidung in Hawaii, während meine Mum als Radioastronomin geschätzte 24 Stunden am Tag mit dem Lovell-Teleskop am Jodrell-Bank-Observatorium verbringt. Von daher, nein, sorry, keine Chance“, hätte ich gern geantwortet. Stattdessen legte ich nur die Stirn in Falten und schüttelte den Kopf.

„Wir könnten ein Taxi rufen“, schlug ich vor. Der Sportplatz befand sich fünf Kilometer vom eigentlichen Schulgebäude entfernt – wir teilten ihn uns mit einer anderen Schule. Einfach heimlaufen kam daher nicht infrage. „Bis der Bus kommt, dauert es ja noch ewig.“

„Ich schaue mal, was ich machen kann“, versprach Herr Sunaki. „Danny, setz du dich mit Jamila auf die Bank vor dem Sportzentrum, ja?“

„Hast du gehört, Jam? Eine Bank. Die ist bestimmt voll gemütlich.“ Ich half ihr auf die Beine und flüsterte ihr ins Ohr: „Ist dir schlecht? Hast du Magenkrämpfe? Fühlt es sich an, als würde dein Blut Blasen schlagen?“

Als ihr klar wurde, worauf ich hinauswollte, wurde sie böse. „Danny. Lass es.“

„Hör endlich auf, so zu tun, als wäre alles normal“, gab ich zurück. „Warum willst du nicht mit mir darüber reden?“

„Weil ich es nicht kann“, zischte sie und schob mich unsanft weg. „Du verstehst es einfach nicht. Ich war im Internet gefangen. Ohne Körper. Du hast keine Ahnung, wie es ist, wenn man versuchen muss, nicht den Verstand zu verlieren, während das eigene Gehirn als Dunstwolke durchs WLAN wabert. Und das alles wegen denen.“ Ihr Lächeln von vorhin war komplett verschwunden. Sie sah erschöpft aus. Unglücklich.

Eine Antwort blieb ich ihr schuldig. Ich hatte sie immer wieder gedrängt, sich mir anzuvertrauen. Doch jetzt fiel mir einfach nichts ein, was ich dazu sagen konnte.

Es ist eine schwierige Situation, wenn man die Welt gerettet hat (ja, wirklich!), es aber niemandem sagen kann, weil es einem sowieso keiner glauben würde. Jam und ich hatten die Erde vor einer außerirdischen Schwarmintelligenz gerettet, die dachte, unser Planet wäre ohne Menschen besser dran. Natürlich nicht allein. Ein Mitglied des Schwarms hatte uns geholfen.

Ihr Name war Adi. ADI, das stand für Alien Digital Intelligence.

Und um uns zu helfen, hatte Adi uns verwandelt.

Wie soll ich euch das erklären? Wenn ihr zum Beispiel eure Hausaufgaben am Computer macht, dann existiert davon eine digitale Datei. Die könnt ihr speichern, kopieren, herunterladen, verschicken und so weiter. Oder aber ihr druckt sie aus. Die Papierversion ist dann allerdings nicht mehr digital, sondern analog. Ein echter, handfester Gegenstand.

Na ja, und jetzt stellt euch statt eurer Hausaufgaben etwas Gruseligeres vor: Aliens. Es gibt Außerirdische, die als formlose, masselose, digitale Superintelligenz existieren. Im All bewegen sie sich mit Lichtgeschwindigkeit fort, genau wie Radiowellen. Erreichen sie einen Planeten mit einer relativ hochentwickelten Zivilisation, können sie sich in dortige Technologien – wie zum Beispiel unser Internet – einschleusen, Kopien von sich erstellen und sich ungehindert ausbreiten. Und jetzt stellt euch vor, diese Aliens würden Maschinen bauen, mit deren Hilfe sie sich wie mit einem 3-D-Drucker ausdrucken könnten. Dann existieren sie als Wesen aus Fleisch und Blut – allerdings mit besonderen, übermenschlichen Fähigkeiten, die es ihnen erlauben, die Realität um sich herum zu beeinflussen, zu verformen, zu verbiegen.

Für so ein Alien ist es zum Beispiel ganz einfach, eine Hindernislaufhürde für Sekundenbruchteile verschwinden zu lassen oder mit purer Gedankenkraft Metall zu verbiegen.

Klingelt’s?

Total creepy, habe ich recht?

Ich könnte euch noch 100.000 andere Dinge über den Schwarm erzählen, aber ich will eure mickrigen Menschenhirne (nur ein Scherz!) nicht überfordern. Fürs Erste müsst ihr nur Folgendes wissen: Wenn man den Körper eines Menschen digitalisiert und ihn dann später wieder in seine normale Form zurückführt, dann kann es dabei zu … na ja, zu Komplikationen kommen.

Und glaubt mir: Mit Komplikationen kenne ich mich aus.

2. EINFACH UMWERFEND

„Alles wird gut, Jam“, murmelte ich, als könne ich allein durch das Aussprechen dieser Floskel dafür sorgen, dass meine Worte wahr wurden. Immerhin bog wenige Sekunden später tatsächlich ein weißer Kleinbus auf den Parkplatz vor dem Sportzentrum ein.

Am Steuer saß eine Frau Mitte zwanzig mit rot gefärbten Haaren. Sie ließ die Fensterscheibe heruntergleiten und rief uns mit einem Zahnspangenlächeln zu: „Seid ihr die Kinder, die nach Hause gefahren werden sollen? Einem von euch geht es nicht so gut?“

„Ja, das sind wir.“ Ich sprang von der Bank auf. „Der gute alte Herr Sunaki. Komm, Jam. Das ist zwar kein Taxi, aber macht ja nichts.“

„Wenn ich fest genug daran denke, kann ich das Ding vielleicht in ein Taxi verwandeln“, brummelte Jamila, während ich ihr beim Einsteigen half. „So wie du, als du Aliensaft intus hattest.“

„Je mehr du den ‚Aliensaft‘ benutzt, desto mehr tut es weh“, erklärte ich ihr. „Wie du vermutlich gerade selbst bemerkst.“

Jamila ist selbstverständlich keine Außerirdische. Sie ist der menschlichste Mensch, den ich kenne. Aber den Aliens haben wir es zu verdanken, dass wir erst in Daten umgewandelt und später wieder ausgedruckt worden waren. Bei mir hatte der Vorgang damals dazu geführt, dass meine Gene mit außerirdischer Energie aufgeladen wurden: Eine Zeit lang hatte ich daraufhin sogenannte Energene besessen. Sie verliehen mir Fähigkeiten, von denen Menschen normalerweise nicht mal träumen. Ich konnte mich durch feste Objekte hindurchbewegen und die Materie um mich herum verändern. Allerdings nur unter Schmerzen. Wenn ich die seltsamen Kräfte einsetzte, wurde mir kotzübel. Es dauerte nicht lange, bis ich sie aufgebraucht hatte – und danach war ich wieder normal.

Jamila war wesentlich länger in digitaler Form unterwegs gewesen als ich und außerdem von einem anderen, technisch ausgereifteren Gerät ausgedruckt worden. Bislang war ich der Ansicht gewesen, es hätte Jamila zu hundert Prozent in ihrer alten Form wiederhergestellt.

Aber was, wenn ich mich täuschte?

Was, wenn sie nun Energene besaß? Oder etwas noch Stärkeres? Etwas, das jetzt zum Ausbruch kam?

Ich bugsierte Jamila auf eine der hinteren Sitzbänke und rutschte neben sie. „Hör zu“, sagte ich. „Vielleicht ist es bloß falscher Alarm. Mag sein, dass ich überreagiere. Aber wenn tatsächlich irgendetwas mit dir sein sollte, dann kannst du es mir sagen, okay? Ich bin für dich da.“ Als ich aufsah, begegnete mir im Rückspiegel der Blick der Fahrerin.

„Auf der A 34 ist Stau“, verkündete sie. „Ich fahre euch über die Landstraße nach Didsbury.“

„Danke“, gab ich zurück. Jamila schwieg. Ihr waren die Augen zugefallen – sie schlief. Der Gedanke, dass sie möglicherweise kurz davor stand, ihre eigenen außerirdischen Kräfte zu entdecken, erfüllte mich mit einem Anflug von Neid. Auch wenn die Erinnerung bereits verblasste, wusste ich noch genau, wie aufregend und beängstigend dieser Moment für mich gewesen war und wie unglaublich phänomenal es sich angefühlt hatte, das Unmögliche zu tun.

Jam so leiden zu sehen, rückte jedoch alles in ein ganz anderes Licht.

„Wie geht es deiner Freundin?“, fragte die Fahrerin. „Ist alles in Ordnung, Jam?“

„Jamila“, korrigierte ich sie automatisch. „Ich bin der Einzige, der sie Jam nennt.“

„Entschuldige“, erwiderte die Fahrerin. „Jamila sieht ziemlich mitgenommen aus.“

„Ihr geht’s bald wieder besser“, versicherte ich, auch wenn ich es insgeheim selbst nicht glaubte. Jamilas Stirn war schweißbedeckt. An manchen Stellen zuckte es unter ihrer Haut, als feierten die Muskeln eine Party, während sie schlief.

„Es wäre mir sehr unrecht, wenn sie sich im Bus übergibt“, sagte die Fahrerin streng. „Pass gut auf und sag mir Bescheid, falls es losgeht, ja? Dann fahre ich links ran.“

„Nicht kotzen, Jam“, flüsterte ich ihr ins Ohr. Sie bewegte sich und stöhnte. „Sprich mir nach: Ich werde nicht kotzen. Ich werde nicht ko–“

„Hammerwurf“, entfuhr es Jamila plötzlich. Sie riss die Augen auf. „Ich muss den Hammer werfen.“ Verwirrt schaute sie sich um. „Wenn ich es vergeige, werde ich nicht ins Team aufgenommen.“

„Heute nicht mehr, Jam“, redete ich beschwichtigend auf sie ein. Doch meine Freundin ballte die Hand zur Faust, als ob sie einen Gegenstand umklammere. Mit geschlossenen Augen und immer noch sitzend schwang sie den Arm über dem Kopf im Kreis, wie Thor, wenn er mit Mjölnir zum Schlag ausholt. „Jam, was tust du? Herr Sukani würde bestimmt auch sagen, dass das nicht …“

Ich verstummte. Durch die Kreise, die Jamila mit dem Arm beschrieb, tanzten blaue Energiefunken, so als beschwöre sie gerade in einem Videospiel einen Zauber herauf. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Die Fahrerin bestaunte das Spektakel mit offenem Mund.

Angst hatte sie keine – in ihren Augen las ich Ehrfurcht. Sie konnte den Blick nicht abwenden.

„Vorsicht!“, rief ich. Der Minibus war auf die Gegenspur geraten, wo uns ein dicker Lkw hupend entgegenkam. Unsere Fahrerin stieg auf die Bremse und riss das Lenkrad herum. Wir schlingerten zurück nach links.

Da öffnete Jamila die Hand, in der sie ihren imaginären Hammer hielt.

Die Wucht ihres Wurfs riss ein klaffendes Loch in die Seitenwand des Fahrzeugs, das Fenster darüber zersplitterte. Ich rechnete damit, dass der Minibus umkippen und sich überschlagen würde, doch die Fahrerin brachte ihn wieder unter Kontrolle. Von der Hauptstraße waren wir auf einen asphaltierten Weg abgebogen, der durch ein Industriegebiet führte.

Wir rasten weiter.

„Stopp, anhalten!“, rief ich.

„Ich kann nicht!“, brüllte die Fahrerin. Sie drückte wie wild auf die Pedale und kämpfte panisch mit dem Schalthebel. „Nichts funktioniert mehr.“

Wir pesten geradewegs auf die Außenmauer eines Fabrikgebäudes zu.

„Bereit machen!“, schrie die Fahrerin.

Bereit machen? Zum Aufprall, oder was? Ich vergewisserte mich, dass ich angeschnallt war. Dann wandte ich mich Jamila zu. „Wach auf!“ Ich rüttelte sie an der Schulter. Sie warf den Kopf in den Nacken und verdrehte die Augen, sodass nur noch das Weiße zu sehen war. „Lass den Mist!“, herrschte ich sie an.

Sie antwortete nicht. Der aufheulende Motor übertönte meine Stimme. Die Wand aus roten Ziegelsteinen kam immer näher auf uns zu – wie ein Tsunami, der jeden Augenblick über uns hereinbrechen würde.

„Um Himmels willen, Jam!“ Dieses Mal schrie ich die Worte direkt in ihr Ohr. „Bitte!“

Ich schüttelte meine beste Freundin ein letztes Mal. Dann kniff ich die Augen zu.

Das Motorengeräusch erstarb. Ein heißer Luftschwall umfing mich.

„Un-glaub-lich“, raunte die Fahrerin. Pures Staunen sprach aus jeder Silbe.

Alles um uns herum schien in Zeitlupe abzulaufen. In der Ziegelmauer öffnete sich ein Loch, durch das der Minibus ganz langsam hindurchglitt. Zum Glück stand die Fabrik offensichtlich leer. In der Wand auf der anderen Seite des Gebäudes entstand eine weitere Öffnung, die uns wie magisch anzog.

Ich hielt mich an Jamila fest wie ein Ertrinkender an einem Strohhalm, bis der Kleinbus auf einer Art Vorplatz endlich wieder zum Stehen kam. Ich hörte eine Autotür zuschlagen. Als ich mich von Jamila löste, war unsere Fahrerin schon nicht mehr im Bus. Ich sah ihren roten Schopf in wahnwitziger Geschwindigkeit davonsausen. Wer konnte es ihr verübeln?

Schlaff wie ein vergessenes Salatblatt sank Jamila in sich zusammen. „Hey.“ Ich stupste sie an. „Alles in Ordnung. Wir sind in Sicherheit.“

Sie schlug ihre großen, dunklen Augen auf. „Ich habe mir ein Loch in der Mauer vorgestellt – und dann war da plötzlich eins.“

„Hm.“ Vor Angst und Erleichterung schlotterten mir die Knie. Ich half meiner Freundin, aus dem Fahrzeug zu klettern. „Eins muss man dir lassen, Jam. Du warst nur halb wach und trotzdem hast du uns gerettet.“

„Ja, nachdem ich uns fast umgebracht hätte.“ Jamila biss sich auf die Unterlippe und starrte auf den übel zugerichteten Bus. „Ich dachte irgendwie, ich müsste einen Hammer werfen.“

„Geschichten, die das Leben schreibt.“ Ich wagte ein vorsichtiges Grinsen. „Komm jetzt. Die Fahrerin hat das Weite gesucht und wir sollten hier auch nicht länger herumstehen.“ Ich warf einen Blick auf das riesige Loch in der Wand. „Es tauchen garantiert bald Leute mit tausend Fragen auf, die wir nicht beantworten wollen.“

„Wie recht du damit hast“, erwiderte Jamila und deutete himmelwärts.

Dort schwebte eine Drohne mit nach unten gerichteter Kameralinse.

„Wo kommt die denn her?“, flüsterte ich. „Jemand beobachtet uns.“

„Aber nicht mehr lange“, sagte Jamila und wedelte lässig mit der rechten Hand, woraufhin die Drohne in ihre Einzelteile zerbarst und ein Schauer aus Metall- und Plastikteilen auf uns herabregnete.

„Wow. Die wären wir los.“ Unauffällig beäugte ich Jamila. „Wie fühlst du dich?“

„Meinst du, da fliegen noch mehr von den Dingern rum?“ Sie sah sich hektisch um. Auf ihrer Stirn standen Schweißperlen. „Wer auch immer uns beobachtet, ist vielleicht nicht weit entfernt.“

„Lass uns gehen“, schlug ich vor.

„Nein. Ich muss erst sichergehen.“ Jamila streckte beide Hände in Richtung der Fabrikhalle aus, woraufhin das gesamte Gebäude zur Seite kippte wie ein umgeworfenes Legohaus. Der Lärm war ohrenbetäubend. Wolken aus Betonstaub erhoben sich, Ziegelsteine flogen durch die Luft. Ich musste husten und hielt mir die Ohren zu. Da fing Jamila an zu pusten, als würde sie die Kerzen auf einem Geburtstagskuchen ausblasen, und der Staub legte sich. Den Schaden, den sie angerichtet hatte, betrachtete sie wie eine Zweijährige, die ihre Spielsachen aus dem Kinderwagen geworfen hat.

Weitere Drohnen waren nicht in Sicht – doch die waren im Moment auch nicht unsere größte Sorge. „Wir müssen hier weg. Auf der Stelle. Komm.“ Ich fasste Jamila am Arm und wollte sie wegziehen.

Doch auf einmal konnte ich mich nicht mehr bewegen. Mein Körper war wie versteinert.

„Ich muss gar nichts, Munday“, sagte Jamila leise.

Selbst meine Lippen versagten den Dienst. Atmen oder Schlucken waren unmöglich. Es fühlte sich an, als hielte alles an mir die Luft an. Ich versuchte, die aufsteigende Panik zu unterdrücken und gegen die Lähmung anzukämpfen. Mein Herz schlug noch und in meinen Schläfen pochte das Blut. Aber was, wenn auch das bald aufhörte?

Da konnte ich mich auf einmal wieder bewegen. Ich stolperte nach vorn und fiel zu Boden. Ungeschickt rollte ich mich ab, wandte mich sofort wieder Jamila zu und wollte sie anschreien, wie ich noch nie in meinem Leben irgendwen angeschrien hatte.

Doch sie sah so unglücklich, so entsetzt zu mir herab, dass ich meinen Plan sofort wieder verwarf. Tränen strömten über ihre Wangen. „Heilige Makkaroni, es tut mir so leid. Das wollte ich nicht, Danny. Irgendwie hatte ich mich nicht unter Kontrolle.“

„Alles andere aber sehr wohl“, gab ich heiser zurück. „Eine ganz schlechte Kombi. Gleich sind uns sämtliche Polizisten der Stadt auf den Fersen. Können wir jetzt bitte gehen? Bitte? Du musst dich echt ausruhen.“

„Ja, okay“, sagte Jamila. „Ich glaube, da vorn an der Ecke ist eine Bushaltestelle.“ Ein wenig unbeholfen stakste sie los, raus aus dem Katastrophengebiet. Ich rappelte mich auf und folgte ihr. Aus Angst, sie könne ihre Kräfte erneut gegen mich verwenden, hielt ich einige Meter Abstand zu ihr.

Es war ein Unfall, redete ich mir selbst ein. Als Adi dir Energene verliehen hat, hast du auch jede Menge Mist gebaut.

Genau das war jedoch der Punkt: Meine Kräfte waren Adis Kräfte gewesen. Und Adi nutzte sie, um anderen zu helfen oder sie zu beschützen. Nach der Maxime hatte auch ich gehandelt. Jamilas Kräfte hingegen stammten von Agenten des Schwarms – von außerirdischen Soldaten, die das menschliche Leben auf unserem Planeten hatten auslöschen wollen.

Konnte es sein, dass der Bodyprinter Jamilas Verstand beschädigt hatte? Oder verändert? Und falls ja, was sollte ich tun?

Oh, Adi, dachte ich kläglich, wärst du doch hier!

Doch Adi befand sich in einer fernen Galaxie, irgendwo ganz weit draußen. Weil ihr Wunsch nach Unabhängigkeit dem Schwarm als Verrat galt, hatte man sie zurück ins All beordert, wo sie nun den Preis für ihr revolutionäres Denken zahlen musste.

Was genau mit Adi geschehen war, diese Frage hatte ich mir tausendfach gestellt – so wie auch jetzt, während ich an der Bushaltestelle wartete. Jamila war mit dem Kopf auf meiner Schulter eingenickt. Als eine ganze Kolonne von Polizeifahrzeugen an uns vorbeiraste und auf das Industriegelände abbog, versteckte ich mein Gesicht. Die Beamten würden ein wie von Geisterhand umgeworfenes Gebäude neben einem verlassenen Minibus vorfinden. Lange konnte es nicht dauern, bis sie die Spur zurück zu Herrn Sunaki und unserer Schule verfolgen und wir eine Antwort auf die Frage „Was um alles in der Welt geht hier vor sich?“ brauchen würden.

Endlich kam der Bus. Ich half der schläfrigen Jamila beim Einsteigen. Ganz hinten waren zum Glück zwei Plätze frei. Als der Bus aus der Haltebucht ausscherte, fiel mein Blick auf die digitale Werbefläche an dem Wartehäuschen.

Es war eine Anzeige für eine Antifaltencreme oder so was in der Art. Aber das Gesicht des Supermodels flimmerte. Mein Herz pochte wie wild, als statt des Models plötzlich etwas anderes zu sehen war: ein jüngeres Gesicht, auffällig symmetrisch. Hohe Wangenknochen. Weit aufgerissene, hellbraune Augen. Ein leicht verschwommenes, flackerndes Bild.

Ich klappte den Mund auf. Halten Sie den Bus an, wollte ich rufen. Ich muss mit ihr reden. Sie ist die Einzige, die uns helfen kann …

Doch da war das Gesicht bereits wieder verschwunden.

„Verdammt.“ Ich boxte in die Rückenlehne meines Sitzes und sackte frustriert zusammen.

„Was ist los?“, murmelte Jamila verschlafen.

Ich antwortete nicht. Kaute bloß auf der Unterlippe herum.

Ja, ich war mir ganz sicher: Was ich soeben als elektronisches Flimmern auf der Werbetafel gesehen hatte, war Adis Gesicht.

3. UNMÖGLICHE SIGNALE

Irgendwie schaffte ich es, Jamila nach Hause zu bringen. Sie hatte hohes Fieber und konnte sich kaum mehr auf den Beinen halten. Ihre Mutter schloss sie in die Arme, steckte sie ins Bett und machte sich sofort daran, etwas für sie zu kochen. Die leckeren Gerichte, die sie der Kranken servieren wollte, waren ihrer Ansicht nach imstande, jedes beliebige Wehwehchen zu kurieren.

Feste Überzeugungen sind eine gute Sache, dachte ich betrübt, aber gegen das, was Jamila hat, gibt es kein Hausmittelchen. Ich trabte die Stufen vor dem Haus der al-Sufis hinab, betrat unseren Vorgarten und schloss die Eingangstür auf. Mum war noch auf der Arbeit. Die Räume lagen so leer und einsam vor mir wie der nahende Abend ohne Jamila. Ich fragte mich, wie lange es wohl dauern würde, bis die Polizei bei uns klingelte. Unsere Fahrerin war doch garantiert zur nächsten Wache gesprintet, um zu erzählen, wen sie da hatte chauffieren müssen. Die kranke Jamila konnte einer Befragung vermutlich erst einmal entgehen. In anderen Worten: Es lag nun an mir, eine stimmige Story aus dem Hut zu zaubern.

Das wird schon, sagte ich mir. Niemand, der bei klarem Verstand ist, verdächtigt zwei Kinder, ein Loch in einen Minibus zu reißen und ein Fabrikgebäude umzuwerfen.

Aber die Drohne mit der Kamera hatte uns gesehen. Wer auch immer sie lenkte, wusste Bescheid.

Wo befand sich dieser mysteriöse Jemand jetzt? Beobachtete er oder sie uns noch immer?

Und war auf der Werbetafel wirklich Adis Gesicht aufgetaucht oder hatte ich mir das nur eingebildet?

Ich schloss die Vorhänge, setzte mich mitten im dämmerigen Wohnzimmer auf den Boden, schlang die Arme um die Knie und wünschte mir, meine Mum würde bald nach Hause kommen.

Ein paar Stunden später hatte das Universum endlich ein Einsehen. Ich schreckte hoch, als die Haustür auf- und wieder zuging und meine Mum in den Flur gestürmt kam. „Danny?“, rief sie. „Wo bist du? Mann, was für ein Tag. Was für ein Tag! Danny?“

O nein, die Polizei ist schon bei ihr gewesen, dachte ich. „Äh …“ Ich stand auf und öffnete die Wohnzimmertür. „Alles in Ordnung?“

„Du wirst nicht glauben, was heute passiert ist.“ Mit zerzausten Haaren und irre funkelnden Augen fegte meine Mutter in die Küche und pfefferte ihren leeren Thermo-Kaffeebecher in die Spüle. „Am Jodrell-Bank-Observatorium brennt die Hütte.“

„Was?“, entfuhr es mir.

„Nicht im wörtlichen Sinne“, schob sie eilig nach. „Was ich sagen will, ist: Die Flamme der Wissenschaft lodert hell.“ Sie öffnete den Kühlschrank und prüfte den eher kümmerlichen Inhalt. „Hm. Sag mal, hatten wir nicht noch Reste vom Lieferservice?“

„Da haben wir vor drei Wochen zuletzt bestellt“, erklärte ich ihr. „Jegliche Reste haben sich inzwischen vermutlich zu einer höheren Lebensform weiterentwickelt, die Kühlschranktür aufgestoßen und das Weite gesucht.“

Sie wirbelte herum. „Daher kamen wohl die komischen Signale, die wir heute empfangen haben.“

Ich runzelte die Stirn. „Was?“

„Fast Radio Bursts, Danny.“ Über beide Ohren grinsend trat Mum auf mich zu. „Wir haben heute einige sehr ungewöhnliche FRBs aufgezeichnet.“

Ich spürte einen dicken Kloß im Hals. Zwei Dinge wusste ich über FRBs. Erstens: Es handelte sich um kosmische Energieblitze, bestehend aus sich wiederholenden Radiowellen, die mit Lichtgeschwindigkeit aus fernen Galaxien auf die Erde trafen. Und zweitens: Der Schwarm nutzte FRBs, um unerkannt durch die Tiefen des Alls zu reisen.

Dann war das an der Bushaltestelle garantiert Adi, schoss es mir durch den Kopf. Zum ersten Mal wünschte ich mir, sie hätte ihre außerirdischen Kräfte nicht dazu verwendet, Mums Erinnerungen an den Schwarm vollständig auszulöschen. Denn das hieß, dass ich meiner Mutter jetzt weder erklären konnte, warum ich Angst um Jamila hatte, noch um Hilfe im Kampf gegen denjenigen bitten durfte, der mir und Jam die Drohne auf den Hals gehetzt hatte.

Gegen denjenigen oder dasjenige.

Ich täuschte ein gelangweiltes Gähnen vor. „Wo kamen diese Fast-Radio-Dingsbumse denn her?“

„Na ja, genau deswegen sind wir alle so von den Socken.“ Mum drehte eine der Gasplatten an und knallte einen Topf mit Wasser auf den Herd. „Ihr Ursprung lag nämlich ganz in der Nähe. Und damit meine ich nicht ‚ganz in der Nähe‘ wie damals, als mithilfe des europäischen Langbasisinterferometrie-Netzwerks mehrere FRBs entdeckt wurden, deren Ursprungspunkt irgendwo in der Galaxie Messier 81 lag.“ Ihr Blick driftete in weite Ferne, so als schwelge sie in einer glorreichen Erinnerung. „Aaah, weißt du das noch?“

„Da war ich acht, Mum.“

„Es war unglaublich. Einfach erstaunlich. Das Signal stammte aus einer zwölf Lichtjahre entfernten Galaxie. Ziemlich weit weg – und trotzdem war der Ausgangspunkt vierzigmal näher an der Erde als bei allen je zuvor aufgezeichneten FRBs.“ Mum schüttete eine Packung Fusilli in das lauwarme Wasser, wobei mehrere der Spiralnudeln ihr Ziel verfehlten und auf die Arbeitsplatte regneten. „Jetzt rate mal, woher das Signal heute kam. Da kommst du nie im Leben drauf.“ Sie hob eine der trockenen Nudeln auf, steckte sie in den Mund und kaute mit immer größer werdendem Enthusiasmus auf ihr herum.

Ich zuckte die Achseln. „Keine Ahnung. Vom Ende unseres Sonnensystems?“

„Ha! Falsch.“ Mum grinste. „Aber mach dir nichts draus. Niemand, der seine sieben Sinne beisammenhat, würde je darauf kommen. Es ist nämlich eigentlich unmöglich – mit annähernd hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit handelt es sich um einen Fehler im System.“ Sie hielt mir eine trockene Fussili hin. „Willst du auch?“

„Nee, danke.“ Ich kniff die Lippen zusammen. „Also, woher kamen die FRBs?“

„Von der Erde“, erwiderte Mum. „Vielleicht wirklich das zum Leben erwachte Essen vom Lieferservice, hm? Na ja, das Jodrell hat die Signale als einziges Radioobservatorium abgefangen. Mithilfe von Kommunikationssatelliten in erdnaher Umlaufbahn, die beim Überqueren von Großbritannien die merkwürdigen Signale reflektiert haben.“

Als pflichtbewusster Sohn versuchte ich, die neuen Informationen zu verarbeiten. „Das heißt, die FRBs wurden … von der Erde aus ins All geschickt, sind aber teilweise an den Satelliten abgeprallt?“

„Verrückt, oder?“ Mum wirkte auf einmal ernüchtert. „Die Daten müssen fehlerhaft sein. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Es ist kindisch, an eine große Entdeckung zu glauben. Ich darf mich da nicht hineinsteigern.“ Missmutig knabberte sie an einer weiteren trockenen Nudel herum. „Aber weißt du, manchmal braucht man im Leben einfach ein bisschen Aufregung und –“

„Mum“, unterbrach ich ihren Gedankengang, „wann habt ihr das Signal empfangen?“

„Heute Nachmittag“, antwortete sie. „Deshalb komme ich auch schon wieder erst so spät nach Hause – entschuldige, Danny. Pasta ist doch okay für dich, oder? Soße haben wir leider keine, aber ich glaube, irgendwo ist noch Ketchup.“

„Aber um wie viel Uhr?“, bohrte ich nach.

„Kurz nach 17 Uhr, wenn du es genau wissen willst“, erwiderte Mum.

Ich hatte es gewusst. Vage erinnerte ich mich daran, dass im Minibus die Nachrichten gelaufen waren. Es ist fünf Uhr, hatte der Radiosprecher verkündet, kurz bevor Jamila mit ihren Energenen ein Loch in die Wand gerissen und unseren fahrbaren Untersatz geschrottet, die Drohne in die Luft gejagt und die komplette Fabrikhalle aus ihrem Fundament gerissen hatten.

Was wiederum bedeutete, dass die Fast Radio Bursts von niemand anderem als Jamila ausgegangen waren. Dann war sie vermutlich auch diejenige, die Adis Gesicht auf die Werbetafel gezaubert hatte.

„Was wird dein Team jetzt unternehmen?“, fragte ich. „Vermutlich gar nichts, oder?“

„Oh, im Gegenteil, wir setzen alle Hebel in Bewegung, das Rätsel zu lösen.“ Mum schüttete Salz in das mittlerweile köchelnde Nudelwasser. „Die Nachtschicht prüft gerade die Daten der Satelliten. Wenn wir ihre Positionen triangulieren, müssten wir in der Lage sein, den Ursprungsort dieser theoretisch unmöglichen Radioblitze festzustellen und die Zone dann auf weitere ungewöhnliche Vorkommnisse hin zu untersuchen.“

Wie wäre es, wenn ihr eure Suche gleich in Jamilas Zimmer im Nachbarhaus startet? Völlig erschöpft schloss ich die Augen.

Meiner Mutter blieb das nicht unbemerkt. „Hey, Danny. Alles wird gut. Es gibt eine ganz normale Erklärung dafür, darauf kannst du dich verlassen. Du musst keine Angst haben.“

Hatte ich aber. Erst die Drohne, dann die Polizei und jetzt das Radioobservatorium – Jamila schwebte in immer größerer Gefahr.

Ich ging an diesem Abend früh ins Bett. Mein Kopf schwirrte und die Ketchupnudeln lagen mir schwer im Magen. In der Hoffnung, Jamila könnte vielleicht wach sein, klopfte ich an ihre Wand. Das machten wir oft – auf diesem Weg schickten wir uns verschlüsselte Nachrichten in Morsecode.

Doch heute antwortete niemand.

Um Viertel vor zehn knipste ich meine Nachttischlampe aus, kuschelte mich unter meine Decke und hoffte, der Schlaf möge meine Ängste vertreiben.

Um zwei Uhr morgens schreckte ich hoch: Jemand hatte meinen Fernseher angestellt. Der Bildschirm flackerte und ließ gespenstisches Licht über die Zimmerwände tanzen.

Und plötzlich starrte mir, in trübem Schwarz-Weiß, Adi entgegen.

Sofort saß ich kerzengerade im Bett. „Adi“, flüsterte ich. „Bist du das?“

„Ja, Danny.“ Adis Lippen bewegten sich erst, nachdem ich ihre Worte bereits gehört hatte. Ihre Stimme klang verzerrt und kam von weit weg. „Hör zu“, sagte sie. „Gefahr! Gefahr bahnt sich an.“

„Wer ist in Gefahr? Ich? Jamila?“

„Ihr beide“, erwiderte Adi. „Die Erde. Alle.“

4. EIN GEIST

Ein paar Sekunden lang hielt ich mich an der Hoffnung fest, dass ich vielleicht nur träumte. Aber in Träumen war mir niemals derart kalt. „Von was für einer Gefahr sprichst du, Adi?“, flüsterte ich. „Was ist passiert? Seit wann bist du wieder auf der Erde?“

„Diese Version von mir hat die Erde nie verlassen“, erwiderte Adis flackerndes, zuckendes Abbild. „Ich bin ein Schatten meiner selbst. Eine Gefangene.“

Ich schüttelte den Kopf. „Was? Ich verstehe dich nicht.“