Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

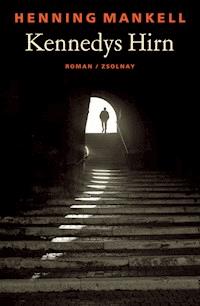

- Herausgeber: Zsolnay, Paul

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eigentlich hatte der junge Mann nur eine kurze Reise nach Afrika machen wollen, aber dann war er neunzehn Jahre geblieben. Statt in Uppsala sein Jurastudium zu beenden, verfolgt er in Lusaka ehrgeizige Reformpläne. Doch schließlich rät ihm der Mann, den er für seinen einzigen schwarzen Freund hält, für immer fortzugehen. Das "Auge des Leoparden" ist ein spannender und nachdenklich stimmender Roman über jenen fremden und exotisch reizvollen Kontinent, der uns von "Jenseits von Afrika" bis "Nirgendwo in Afrika" verzaubert hat. Henning Mankells persönlicher Erfahrung verdanken wir erneut ein mitreißendes Buch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 463

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Zsolnay E-Book

Henning Mankell

Das Augedes Leoparden

ROMAN

Aus dem Schwedischen von Paul Berf

Paul Zsolnay Verlag

Die schwedische Originalausgabe erschien

erstmals 1990 unter dem Titel Leopardens öga

im Ordfront Förlag in Stockholm.

ISBN 978-3-552-05681-7

© Henning Mankell 1990

Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe

© Paul Zsolnay Verlag Wien 2004/2013

Schutzumschlaggestaltung: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung eines Fotos von © Anthony Bannister, Gallo Images/CORBIS

Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen

finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke

Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

IMutshatsha

ER ERWACHT in der afrikanischen Nacht und glaubt plötzlich, sein Körper wäre zerborsten. Aufgeplatzt, die Eingeweide explodiert, und das Blut liefe ihm über Gesicht und Brustkorb.

In panischer Angst tastet er im Dunkeln nach dem Lichtschalter, doch als er ihn dreht, geht das Licht nicht an, und er denkt, daß der Strom wieder einmal ausgefallen ist. Seine tastende Hand findet schließlich eine Taschenlampe unter dem Bett, aber die Batterien sind leer, und er liegt weiter im Dunkeln.

Das ist kein Blut, zwingt er sich zu denken. Das ist Malaria. Ich habe Fieber, der Schweiß wird mir aus den Poren gepreßt. Ich habe Alpträume, krankhafte Alpträume. Zeit und Raum heben einander auf, und ich weiß nicht mehr, wo ich bin, weiß nicht einmal mehr, ob ich noch lebe.

Angelockt von der Feuchtigkeit, die aus allen Poren dringt, krabbeln Insekten über sein Gesicht. Er denkt, daß er aufstehen und nach einem Handtuch suchen sollte, weiß jedoch, daß er sich kaum auf den Beinen halten könnte; er müßte kriechen und hätte vielleicht nicht mehr die Kraft, ins Bett zurückzukehren. Wenn ich sterbe, will ich wenigstens in meinem Bett liegen, denkt er und spürt, daß sich ein neuer Fieberanfall ankündigt.

Ich will nicht auf dem Fußboden sterben, nackt, während Kakerlaken über mein Gesicht krabbeln.

Er krallt die Finger in das schweißnasse Laken und bereitet sich auf einen Anfall vor, der schwerer sein wird als die früheren. Schwach, mit einer Stimme, die kaum trägt, ruft er in der Dunkelheit nach Luka, aber abgesehen vom Zirpen der Zikaden bleibt alles still.

Vielleicht sitzt Luka vor der Tür, denkt er verzweifelt. Vielleicht sitzt er dort und wartet nur darauf, daß ich sterbe.

Das Fieber rollt durch seinen Körper wie Brecher, die sich unerwartet auftürmen. Sein Kopf brennt, als bohrten sich Tausende von Insekten in Stirn und Schläfen. Langsam wird er aus dem Bewußtsein in die unterirdischen Gänge des Fieberanfalls gesogen, wo die verzerrten Gesichter der Alpträume schemenhaft in den Schatten auftauchen.

Ich darf jetzt nicht sterben, denkt er und klammert sich an das Bettuch, um am Leben zu bleiben.

Aber der Sog des Malariaanfalls ist stärker als sein Wille. Die Wirklichkeit wird zerstückelt und in Teile zersägt, die nicht zusammenpassen. Auf einmal ist ihm, als säße er auf dem Rücksitz eines alten Saab, der führerlos durch die endlosen nordschwedischen Wälder braust. Er kann nicht erkennen, wer vor ihm sitzt, es ist nur ein schwarzer Rücken ohne Hals, ohne Kopf.

Das liegt am Fieber, denkt er erneut. Ich muß durchhalten und mir immerzu sagen, daß es nur das Fieber ist, sonst nichts.

Dann bemerkt er, daß es in seinem Zimmer schneit. Weiße Flocken fallen auf sein Gesicht herab, und es wird augenblicklich kalt um ihn herum.

Jetzt schneit es in Afrika, denkt er. Wie merkwürdig, das gibt es doch nicht. Ich muß einen Spaten auftreiben. Ich muß aufstehen und Schnee schaufeln, sonst werde ich hier begraben.

Er ruft noch einmal nach Luka, aber niemand antwortet, niemand kommt, und er beschließt, Luka fristlos zu kündigen, falls er diese Fieberattacke überlebt.

Banditen, denkt er verwirrt. Sie haben die Stromleitung gekappt.

Er lauscht und glaubt, sie hinter den Hauswänden schleichen zu hören. Er greift nach dem Revolver unter dem Kopfkissen, setzt sich mühevoll auf und richtet die Waffe auf die Tür. Um den Revolver zu heben, muß er ihn mit beiden Händen packen, und er fragt sich verzweifelt, ob er zum Abdrücken genug Kraft in den Fingern hätte.

Ich werfe Luka hinaus, denkt er wutentbrannt. Er hat die Stromleitung gekappt und die Banditen hergelockt. Ich darf nicht vergessen, ihn gleich morgen zu entlassen.

Er versucht, mit der Revolvermündung ein paar Schneeflocken aufzufangen, doch sie schmelzen vor seinen Augen.

Ich muß Schuhe anziehen, denkt er. Sonst erfriere ich noch.

Er mobilisiert seine letzten Kräfte, beugt sich über die Bettkante und tastet, aber dort liegt nur die leere Taschenlampe.

Die Banditen, denkt er benebelt. Sie haben meine Schuhe gestohlen. Sie waren hier, während ich geschlafen habe. Vielleicht sind sie noch da.

Wahllos feuert er in das Zimmer. Der Schuß hallt durch die Dunkelheit, und der Rückstoß wirft ihn in die Kissen.

Plötzlich ist er ganz ruhig, fast zufrieden.

Das alles ist natürlich Lukas Schuld. Er steckt mit den Banditen unter einer Decke, er hat die Stromleitung gekappt. Doch jetzt, nachdem er entlarvt ist, hat er keine Macht mehr. Er wird entlassen, von der Farm gejagt.

Mir können sie nichts anhaben, denkt er. Ich bin stärker als sie alle zusammen.

Die Insekten bohren sich weiterhin in seine Stirn. Er ist sehr müde, fragt sich, ob die Morgendämmerung noch fern ist, und denkt, daß er schlafen muß. Die Malariaanfälle kommen und gehen, und mit ihnen die Alpträume. Er muß unbedingt unterscheiden, was Einbildung und was Wirklichkeit ist.

Es kann hier nicht schneien, denkt er. Und ich sitze auch nicht auf dem Rücksitz eines alten Saab, der durch helle nordschwedische Sommerwälder braust. Ich bin hier in Afrika, nicht in Härjedalen, und zwar seit achtzehn Jahren. Ich muß Ordnung in meine Gedanken bringen. Das Fieber verleitet mich, in Erinnerungen zu stöbern, sie ans Licht zu holen und mir einzubilden, sie wären Wirklichkeit.

Erinnerungen sind tote Dinge, Alben und Archive, die man hinter schweren Schlössern lagern sollte. Die Wirklichkeit stellt Anforderungen an mein Bewußtsein. Im Fieber zu liegen heißt, innerlich die Orientierung zu verlieren. Das darf ich nicht vergessen. Ich bin in Afrika, seit achtzehn Jahren. Es war nicht so geplant, aber es hat sich so ergeben.

Wie oft ich Malaria hatte, kann ich gar nicht mehr sagen. Manchmal sind die Anfälle schwerer, wie jetzt, dann wieder leichter, ein Fieberschatten, der über mein Gesicht huscht. Das Fieber führt mich in die Irre, will mich fortlocken, beschwört Schnee herauf, obwohl wir mehr als dreißig Grad haben. Ich bin in Afrika, und ich war die ganze Zeit hier, seit ich in Lusaka aus dem Flugzeug gestiegen bin. Eigentlich wollte ich nur ein paar Wochen bleiben, aber es ist etwas länger geworden, das ist die Wahrheit, und nicht etwa, daß es schneit.

Sein Atem geht schwer, er fühlt, wie das Fieber in ihm tanzt, zum Ausgangspunkt zurücktanzt, zu jenem frühen Morgen vor achtzehn Jahren, als er zum erstenmal die afrikanische Sonne auf seinem Gesicht spürte.

Aus dem Nebel des Fieberanfalls löst sich unvermittelt ein Augenblick von großer Klarheit, eine Landschaft, deren Konturen gestochen scharf und rein sind. Er verscheucht eine große Kakerlake, die mit ihren Antennen ein Nasenloch abtastet, und sieht sich in der Passagiertür des großen Jets stehen, auf der obersten Stufe der herangerollten Fluggasttreppe.

Er erinnert sich, daß sein erster Eindruck von Afrika das Sonnenlicht war, das den Beton des Flugfelds schneeweiß schimmern ließ. Dann nahm er einen ganz bestimmten Geruch von etwas Bitterem wahr, von einem unbekannten Gewürz oder einem Holzkohlefeuer.

So war es, denkt er. Diesen Moment werde ich bis ins kleinste wiedergeben können, solange ich lebe. Achtzehn Jahre ist das jetzt her. Vieles von dem, was später geschehen ist, habe ich vergessen. Afrika wurde zur Gewohnheit. Und ich mußte einsehen, daß ich mich angesichts dieses verletzten und verstümmelten Kontinents niemals würde heimisch fühlen können ... Ich, Hans Olofson, habe mich daran gewöhnt, daß es mir unmöglich ist, mehr als Bruchteile dieses Kontinents zu erfassen und zu verstehen. Aber trotz dieser ständigen Unterlegenheit bin ich geblieben, habe eine der zahlreichen Sprachen gelernt, die man hier spricht, und beschäftige mehr als zweihundert Afrikaner.

Ich habe gelernt, in dem seltsamen Leben auszuharren, das man führt, wenn man gleichzeitig geliebt und gehaßt wird. Tag für Tag stehe ich zweihundert schwarzen Menschen von Angesicht zu Angesicht gegenüber, und ich weiß, daß sie mich am liebsten ermorden, mir die Kehle durchschneiden, meine Geschlechtsteile opfern und mein Herz essen würden.

Jeden Morgen bin ich auch nach achtzehn Jahren beim Aufwachen überrascht, daß ich noch lebe. Jeden Abend überprüfe ich meinen Revolver, lasse die Trommel zwischen den Fingern rotieren und vergewissere mich, daß niemand die Patronen durch leere Hülsen ersetzt hat.

Ich habe gelernt, tiefste Einsamkeit zu ertragen. Nie zuvor war ich von so vielen Menschen umgeben, die meine ganze Aufmerksamkeit einfordern und Entscheidungen von mir verlangen, zugleich aber in der Dunkelheit über mich wachen; unsichtbare Augen, die mich abwartend, lauernd verfolgen.

Am klarsten erinnere ich mich dennoch an den Augenblick vor achtzehn Jahren, als ich auf dem Lusaka International Airport aus dem Flugzeug stieg. Zu diesem Augenblick kehren meine Gedanken immer wieder zurück und geben mir den Mut und die nötige Kraft, auszuharren und einen Punkt zu finden, an dem ich noch meine eigenen Absichten erkenne.

Heute ist mein Leben eine Wanderung durch Tage, die mir unwirklich erscheinen. Ich führe ein Leben, das weder mein eigenes noch das eines anderen ist. Es gelingt mir nicht, aber es mißlingt mir auch nicht, das umzusetzen, was ich mir vornehme.

Unablässig frage ich mich, was eigentlich geschehen ist. Was hat mich hergeführt, weshalb bin ich zu der langen Reise aus dem abgelegenen, ständig eingeschneiten Binnenland Nordschwedens nach Afrika aufgebrochen, das doch nie nach mir gerufen hat? Was habe ich in meinem Leben nicht verstanden?

Am rätselhaftesten ist allerdings, daß ich achtzehn Jahre geblieben bin. Als ich Schweden verließ, war ich fünfundzwanzig, heute bin ich dreiundvierzig. Die ersten grauen Haare habe ich schon vor langer Zeit bekommen, mein Bart, den abzurasieren ich nicht die Zeit finde, ist bereits schneeweiß. Drei Zähne habe ich verloren, zwei im Unterkiefer und einen links im Oberkiefer. Der Ringfinger meiner rechten Hand ist bis zum unteren Glied verstümmelt, und von Zeit zu Zeit leide ich an Nierenschmerzen. Aus den Füßen entferne ich regelmäßig weiße Maden, die sich unter die Haut bohren. In den ersten Jahren kostete es mich große Überwindung, diese Operation mit einer sterilen Pinzette und einer Nagelschere durchzuführen. Inzwischen nehme ich einfach einen rostigen Nagel oder ein Messer, das zufällig zur Hand ist, und schneide die Parasiten aus den Fersen heraus.

Manchmal versuche ich, die vielen Jahre in Afrika wie einen Knick in meinem Leben zu sehen, der sich eines Tages als etwas erweisen wird, was im Grunde nie existiert hat. Ein wirrer Traum vielleicht, der wie eine Seifenblase zerplatzen wird, sobald ich mich endlich dazu durchringe, dieses Leben hinter mir zu lassen. Irgendwann muß dieser Knick in meinem Leben glattgestrichen werden.

Im Fieber wird Hans Olofson gegen unsichtbare Riffe geworfen, die ihm Schürfwunden beibringen. Hin und wieder läßt der Sturm nach, und er schaukelt auf den Wellen und merkt, daß er sich rasch in einen Eisblock verwandelt. Aber als er bereits zu spüren meint, daß die Kälte zu seinem Herzen vorgedrungen ist und seinen letzten Herzschlag zu Stille gefrieren läßt, wird der Sturm wieder stärker, und das Fieber schleudert ihn erneut gegen die messerscharfen Riffe.

In den unruhigen, zerrissenen Träumen, die wie Dämonen in seinem Innern wüten, kehrt er immer wieder zu jenem Tag zurück, an dem er nach Afrika kam. Zu der weißen Sonne und der langen Reise, die ihn nach Kalulushi führte und schließlich in diese Nacht, achtzehn Jahre später.

Wie eine böse Gestalt ohne Hals und Kopf steht das Fieber vor ihm, und er hält krampfhaft den Revolver fest, als läge in ihm seine endgültige Erlösung.

Die Malariaanfälle kommen und gehen.

Hans Olofson, aufgewachsen in einem düsteren Holzhaus am Ufer des Ljusnan, zittert unter dem naßgeschwitzten Laken.

Aus seinen Träumen löst sich die Vergangenheit, ein Widerschein der Geschichte, die er eines Tages vielleicht doch noch verstehen wird ...

DURCH SCHNEEGESTÖBER kehrt er in seine Kindheit zurück.

Im Winter 1956 um vier Uhr morgens ächzt und stöhnt das Gebälk des alten Holzhauses in der Kälte. Doch es ist nicht dieses Geräusch, das ihn aus dem Schlaf reißt, sondern ein anhaltendes Scharren und Murmeln aus der Küche. Er wacht so plötzlich auf, wie es nur Kinder können, und weiß sofort, daß sein Vater wieder den Fußboden schrubbt. In einem blaugestreiften Pyjama mit eingefressenen Kautabakflecken, an den Füßen Wollsokken, die bereits durchnäßt sind vom Putzwasser, das er wütend auf dem Fußboden verschüttet, hetzt der Vater seine Dämonen durch die Winternacht. Die beiden Elchhunde hat er am Holzschuppen angekettet, hat halbnackt in der eisigen Kälte an den festgefrorenen Ketten gezerrt, während das Putzwasser auf dem Herd langsam heiß wurde.

Und nun greift er in einer wütenden Scheuerattacke den Schmutz an, den nur er erkennt. Mit siedendheißem Wasser zielt er auf Spinnweben, die plötzlich an den Wänden aufflammen, schleudert einen ganzen Eimer voll den Abzug des Herds hinauf, felsenfest davon überzeugt, daß sich dort ein Knäuel gefleckter Schlangen verbirgt.

Im Bett liegend sieht Hans, ein Zwölfjähriger, der sich die Wolldecke bis zum Kinn hochgezogen hat, dies alles vor sich. Er braucht nicht aufzustehen und über die kalten Bodendielen zu schleichen, um sich zu vergewissern, was dort vorgeht. Er weiß es auch so. Durch die Tür hört er das Murmeln seines Vaters, nervöses Lachen, verzweifelte Wutanfälle.

Es geschieht immer nachts.

Als er zum erstenmal aufwachte und in die Küche schlich, war er fünf oder sechs Jahre alt. Im blassen Schein der Küchenlampe mit dem Milchglasschirm sah er seinen Vater im Putzwasser waten, die braunen Haare wüst zerzaust. Ohne es in Worte fassen zu können, hatte er doch begriffen, daß er selbst unsichtbar war. Ein anderes Sehen ergriff Besitz von seinem Vater, sobald er den Boden mit der Scheuerbürste bearbeitete. Er sah etwas, was nur er sehen konnte, und das machte Hans mehr angst, als wenn der Vater plötzlich eine Axt über seinem Kopf erhoben hätte.

Im Bett liegend und lauschend weiß er, daß die kommenden Tage still sein werden. Sein Vater wird sich nicht rühren, wird im Bett bleiben, bis er schließlich wieder aufsteht und seine grobe Arbeitskleidung anzieht, um erneut in den Wald zu ziehen, wo er für Iggesund oder Marma Långrör Bäume fällt.

Keiner der beiden, weder Vater noch Sohn, wird das nächtliche Schrubben mit einem Wort erwähnen. Dem Jungen im Bett kommt es fast so vor, als verflüchtige es sich wie eine boshafte Sinnestäuschung, bis er eines Nachts wieder davon wach wird, daß der Vater seine Dämonen fortschrubbt.

Aber jetzt, im Februar 1956, ist Hans Olofson zwölf Jahre alt; er wird sich in wenigen Stunden anziehen, wird ein paar Scheiben Brot verdrücken, seinen Ranzen schultern und sich in der Kälte auf den Weg zur Schule machen.

Die nächtliche Dunkelheit ist eine zwiespältige Gestalt, Freund und Feind zugleich. Aus der Schwärze kann sie Alpträume und vage Ängste heraufbeschwören. Das verkrampfte Gebälk verwandelt sich in der eisigen Kälte in Finger, die nach ihm greifen. Doch die Dunkelheit kann auch ein Freund sein, eine Möglichkeit, sich Gedanken über das Bevorstehende zu machen, das, was man Zukunft nennt.

Er malt sich aus, wie er zum letztenmal das einsame Holzhaus am Fluß verläßt, die Brücke über den Fluß überquert, unter der Wölbung des Brückenbogens in die Welt hinaus verschwindet, zunächst einmal in Richtung Orsa Finnmark.

Warum bin ich ich, denkt er.

Ich und kein anderer?

Er weiß genau, wann ihn dieser alles entscheidende Gedanke zum erstenmal heimgesucht hat.

Es war an einem hellen Sommerabend, als er in der stillgelegten Ziegelei hinter dem Krankenhaus spielte. Sie hatten sich in Freunde und Feinde aufgeteilt, ohne genaue Spielregeln festzulegen, und das fensterlose, halb eingestürzte Fabrikgebäude abwechselnd gestürmt und verteidigt. Sie spielten oft dort, nicht nur, weil es verboten war, sondern auch, weil das eingestürzte Gebäude wie eine sich immer wieder anpassende Kulisse war. Die Fabrik hatte ihre Identität verloren, aber durch ihre Spiele gaben sie der Ruine ein neues Gesicht, das sich laufend veränderte. Die verfallene Ziegelei war ihnen wehrlos ausgeliefert, die Schatten der Menschen, die früher hier gearbeitet hatten, waren nicht mehr da, um das Gebäude zu verteidigen. Jetzt herrschten hier die spielenden Kinder. Nur selten kamen schimpfende Eltern vorbei und rissen ihre Kinder aus dem wüsten Toben. Es gab Schächte, in die man stürzen, verrottete Leitern, von denen man fallen, verrostete Ofenluken, in denen man sich Hände und Beine einklemmen konnte. Aber die Kinder kannten die Gefahren und mieden sie, hatten längst die sicheren Wege durch das weitläufige Gebäude ausgekundschaftet.

An jenem hellen Sommerabend, als er sich hinter einem eingestürzten rostigen Brennofen versteckt hatte, um von seinen Spielkameraden entdeckt und gefangen zu werden, hatte er sich zum erstenmal die Frage gestellt, warum er er selbst war – und kein anderer. Der Gedanke hatte ihn gleichermaßen erregt und empört, hatte er doch das Gefühl, ein unbekanntes Wesen sei in seinen Kopf gekrochen und habe ihm das Losungswort für die Zukunft zugeflüstert. Von nun an würden ihm alle Gedanken und das Denken selbst wie eine Stimme von außen erscheinen, die in seinen Kopf kroch, ihre Botschaft überbrachte und anschließend auf dem schnellsten Wege wieder verschwand.

Damals hatte er aufgehört zu spielen, war davongeschlichen, zwischen den Kiefern verschwunden, von denen die tote Ziegelei umsäumt war, und zum Fluß hinuntergegangen.

Im Wald war es still gewesen, noch hatten die Mückenschwärme das Städtchen nicht erobert, das an einer Biegung des Flusses auf dessen langem Weg zum Meer lag. Eine Kähe krächzte ihre Einsamkeit im Wipfel einer schief gewachsenen Kiefer heraus und flatterte dann über die Hügelkuppe davon, auf der sich die Straße nach Westen schlängelte. Das Moos unter seinen Füßen federte, er war aus dem Spiel herausgetreten, und auf dem Weg zum Fluß veränderte sich alles. Solange er seine Identität nicht untersucht hatte, nur einer unter vielen war, trug er eine zeitlose Unsterblichkeit in sich, das Privileg des Kindes, tiefster Sinn der Kindlichkeit. In dem Augenblick aber, als sich die unbekannte Frage, warum er gerade der war, der er war, in seinen Kopf einschlich, wurde er zu einer ganz bestimmten Person – und damit sterblich. Nun hatte er sich selbst bestimmt, er war der Mensch, der er war, würde nie ein anderer werden, und er erkannte, daß es keinen Sinn hätte, sich gegen diese Tatsache zu wehren. Von nun an hatte er ein Leben vor sich, ein einziges, in dem er er selbst sein würde.

Am Fluß setzte er sich auf einen großen Stein und blickte auf das braune Wasser hinab, das träge Richtung Meer trieb. Ein Ruderboot ruckelte an einer Kette, und ihm wurde klar, wie einfach das Verschwinden sein könnte. Jedenfalls aus dem Städtchen, niemals jedoch aus sich selbst.

Lange blieb er so am Fluß sitzen und wurde erwachsen. Nun hatte alles Grenzen bekommen. Zwar würde er auch in Zukunft spielen, allerdings nie mehr so wie früher. Das Spiel war nun ein Spiel geworden, nicht mehr.

Er klettert über die Ufersteine, bis er das Haus erblickt, in dem er wohnt, setzt sich auf einen entwurzelten Baumstumpf, der nach Regen und Erde riecht, und schaut dem aufsteigenden Rauch hinterher.

Wem soll er von seiner großen Entdeckung erzählen? Wer kann sein Vertrauter werden?

Wieder schaut er zum Haus hinüber. Soll er an die morsche Tür im Erdgeschoß rechts klopfen, um mit Eier-Karlsson zu sprechen? Darum bitten, in die Küche eintreten zu dürfen, in der es stets nach ranzigem Fett, nasser Wolle und Katzenpisse riecht? Aber mit Eier-Karlsson kann er nicht reden, weil der mit niemandem spricht. Er schließt seine Tür, als wollte er sich in eine eiserne Eierschale hüllen. Hans Olofson weiß von ihm nur, daß er böse und dickköpfig ist. Er macht mit dem Fahrrad die Runde bei allen Bauernhöfen der näheren Umgebung und kauft Eier an, mit denen er anschließend diverse Kolonialwarenläden beliefert. Seinen Geschäften geht er immer frühmorgens nach, und den Rest des Tages verbringt er hinter der verschlossenen Tür.

Eier-Karlssons Schweigen prägt das ganze Haus. Es hängt wie Nebel über den verwilderten Johannisbeersträuchern und dem gemeinsamen Kartoffelacker, der Eingangstreppe und der Treppe zur oberen Etage, die Hans Olofson mit seinem Vater bewohnt.

Ebenso undenkbar erscheint es ihm, sich der alten Westlund anzuvertrauen, die gegenüber von Eier-Karlsson wohnt. Sie würde ihn in ihre Stickereien und pietistischen Botschaften einlullen, ihm nicht zuhören, sondern ihm ihre frommen Worte entgegenschleudern.

Bleibt nur noch die kleine Dachmansarde, die er sich mit seinem Vater teilt. Bleibt nur noch, nach Hause zu gehen und mit seinem Vater zu sprechen, Erik Olofson. Geboren in Åmsele, weit weg von diesem kalten Loch im tiefsten Innern der nordschwedischen Melancholie, das gottverlassen im Herzen Härjedalens liegt. Hans Olofson weiß, wie sehr es den Vater schmerzt, so weit weg vom Meer leben und sich mit einem träge dahinziehenden Fluß begnügen zu müssen. Seine kindliche Intuition sagt ihm, daß ein Mann, der einmal Seemann war, sich nicht wohlfühlen kann, wo dichter, grau verfrorener Wald den offenen Horizont versperrt. An der Küchenwand die Seekarte von den Gewässern um Mauritius und Réunion: man erkennt am verblichenen Kartenrand gerade noch die Ostküste Madagaskars, und die Meerestiefe ist an manchen Stellen mit unvorstellbaren viertausend Metern angegeben; diese Karte ist eine ständige Erinnerung an einen Seemann, der am völlig falschen Ort gelandet ist und dem das Kunststück gelungen ist, ausgerechnet dort zu stranden, wo es nicht einmal ein Meer gibt.

Auf dem Regal über dem Herd steht in einer Glasvitrine das Modell eines Vollschiffs. Vor Jahrzehnten aus einer dunklen indischen Boutique in Mombasa entführt, erworben für ein einziges englisches Pfund. In ihrem mit Kälte geschlagenen Teil der Welt, in dem Eiskristalle leben und keine Jakarandabäume, besteht der Wandschmuck für gewöhnlich aus Elchschädeln und Fuchsschwänzen. Hier muß es nach feuchten Gummistiefeln und Preiselbeeren riechen, nicht schwach nach salziger Monsunsee und heruntergebrannten Holzkohlefeuern. Aber das Vollschiff steht auf dem Regal über dem Herd und trägt den verträumten Namen Céléstine. Schon vor langer Zeit hat Hans Olofson beschlossen, nie eine Frau zu heiraten, die Céléstine heißt. Das wäre Verrat: am Vater, am Schiff, an sich selbst.

Außerdem ahnt er, daß es einen schwer in Worte zu fassenden Zusammenhang zwischen dem Vollschiff in seiner verstaubten Vitrine und den regelmäßig wiederkehrenden Nächten gibt, in denen sein Vater mit rasender Wut schrubbt. Ein Seemann sieht sich in einem nordschwedischen Urwald gestrandet, wo man keine Peilung vornehmen, keine Meerestiefe ausloten kann. Hans Olofson ahnt, daß der Seemann mit einem unterdrückten Klageschrei in seinem Innern lebt. Wenn seine Sehnsucht dann übermächtig wird, kommen die Flaschen auf den Tisch, werden die Seekarten aus der Truhe im Flur geholt, die Weltmeere erneut befahren, und der Seemann verwandelt sich in ein Wrack, das seine zu alkoholgeschwängerten Trugbildern entartete Sehnsucht fortschrubben muß.

Die Antworten bleiben dennoch immer unerreichbar.

Wie im Falle seiner Mutter, die verschwand, eines Tages einfach fort war. Hans Olofson war damals noch so klein, daß er sich an nichts erinnern kann, weder an sie noch an ihr Fortgehen. Die Fotografien, die hinter dem Radio im unvollendeten Logbuch seines Vaters liegen, und ihr Name, Mary, sind das einzige, was ihm von ihr geblieben ist.

Die beiden Fotografien beschwören ein Gefühl von Morgengrauen und Kühle herauf. Ein rundes Gesicht mit braunen Haaren, der Kopf ein wenig geneigt, möglicherweise die Andeutung eines Lächelns. Auf der Rückseite der Bilder steht Ateljé Strandmark, Sundsvall.

Manchmal stellt er sich seine Mutter als Galionsfigur auf einem Schiff vor, das in einem schweren Sturm in der Südsee untergegangen ist und nun auf dem Grund eines viertausend Meter tiefen Grabes ruht. Er stellt sich ihr unsichtbares Mausoleum irgendwo auf der Seekarte an der Küchenwand vor. Vielleicht bei Port Louis oder in der Nähe der Riffe an der Ostküste Madagaskars.

Sie wollte nicht. So lautet die Erklärung, die er von seinem Vater bekommt. Wenn sein Vater ihr Fortgehen überhaupt erwähnt, benutzt er immer diese Worte.

Jemand, der nicht will.

Schnell und unerwartet ist sie verschwunden, so viel begreift er. Eines Tages war sie fort, mit einem Koffer. Jemand hat sie in den Zug Richtung Orsa und Mora steigen sehen. Die Finnmark hat sich hinter ihrem Verschwinden geschlossen.

Diesem Verschwinden kann er nur stumme Verzweiflung entgegensetzen und die Vermutung, daß sie beide, sein Vater und er, schuld sind. Sie waren nicht gut genug und wurden zurückgelassen, ohne jemals ein Lebenszeichen von ihr zu bekommen. Im Grunde weiß er nicht einmal, ob er sie vermißt. Seine Mutter, das sind zwei Fotografien, keine Frau aus Fleisch und Blut, die lacht, Kleider wäscht und sich die Decke bis zum Kinn hochzieht, sobald die Winterkälte durch die Wände kriecht. Er hat vor allem Angst und schämt sich, ihrer nicht würdig gewesen zu sein.

Schon früh beschließt er, sich die Verachtung zu eigen zu machen, die das wohlanständige Städtchen der entlaufenen Mutter wie Fesseln angelegt hat. Er ist ganz einer Meinung mit den Anständigen, den Erwachsenen. Im eisernen Griff des Schicklichen leben sie gemeinsam in dem Haus, dessen Gebälk während der endlosen Winter seine Not herausschreit. Manchmal stellt Hans Olofson sich vor, ihr Haus wäre ein vor Anker liegendes Schiff, das auf Wind wartet. Die Ketten der Elchhunde am Holzschuppen sind in Wirklichkeit Ankerketten, der Fluß ist eine Bucht am offenen Meer. Die Dachmansarde ist die Kapitänskajüte, die untere Etage gehört der Mannschaft. Der Wind läßt auf sich warten, doch eines Tages werden sie die Anker lichten, und das Haus wird unter vollen Segeln flußabwärts segeln und ein letztes Mal Salut schießen, wo der Fluß am Volkspark eine Biegung macht, ehe der Wind sie davonträgt. Zu einem Fort von hier, aus dem eine Rückkehr nicht vorgesehen ist.

In dem hilflosen Versuch zu verstehen, legt er sich die einzig denkbare Erklärung dafür zurecht, warum sein Vater in dem vertrockneten Städtchen bleibt, täglich sein Werkzeug nimmt und in den Wald geht, der ihn doch daran hindert, das Meer zu sehen, Kurs zu setzen und Ausschau nach fernen Horizonten zu halten.

Gerade deshalb fällt er den Wald. Stapft durch tiefen Schnee, fällt einen Baum nach dem anderen, reißt die Rinde von den Stämmen und öffnet so die Landschaft allmählich für die endlosen Horizonte. Der gestrandete Seemann hat die Aufgabe übernommen, den Weg zu einer weit entfernten Küstenlinie zu bahnen.

Aber Hans Olofsons Leben besteht nicht nur aus schwermütiger Mutterlosigkeit und dem periodischen Alkoholismus des Vaters. Gemeinsam studieren Vater und Sohn die detaillierten Welt- und Seekarten des Vaters, gehen in Häfen an Land, die er besucht hat, und erforschen in ihrer Phantasie all jene Orte, die ihrer Ankunft noch harren. Die Seekarten werden von der Wand genommen, werden ausgerollt und mit Aschenbechern und abgestoßenen Tassen beschwert. Dann können die Abende lang werden, denn Erik Olofson ist ein guter Erzähler. Im Alter von zwölf Jahren verfügt Hans Olofson über ein gediegenes Wissen über solch entlegene Orte wie Pamplemousse und Bogamaio und hat an die letzten Rätsel der Seefahrerei gerührt, mythische Schiffe, die in ihrem eigenen Geheimnis verschwanden, Piratenkapitäne und begnadete Seemänner. Die geheimnisvolle Welt mit ihrem schwer durchschaubaren Regelwerk, in der Handelshäuser existieren und Frachtführer leben, nach denen sie sich richten müssen, hat er in seinem Gedächtnis gespeichert, ohne sie wirklich zu verstehen. Dennoch hat er das Gefühl, an eine große und entscheidene Quelle der Weisheit gerührt zu haben. Er kennt den Rußgeruch in Bristol, die unbeschreibliche Verschmutzung des Hudson, den Monsun auf dem Indischen Ozean, die bedrohliche Schönheit der Eisberge und das Rasseln der Palmenblätter.

»Hier säuseln die Wälder«, erklärt Erik Olofson. »Aber in den Tropen rasseln die Blätter der Palmen.«

Er versucht sich den Unterschied vorzustellen, schlägt mit einer Gabel an ein Glas, aber die Palmen weigern sich beharrlich, zu klirren oder zu rasseln. Noch säuseln die Palmen in seinen Ohren genau wie die Fichten, die ihn allseits umgeben.

Aber wenn er seiner Lehrerin erklärt, daß Palmen rasseln und daß es Seerosen gibt, die so groß sind wie der Anstoßkreis des Eishockeyfeldes vor der Volksschule, wird er sofort ausgelacht und als Lügner abgestempelt. Rektor Gottfried stürmt mit hochrotem Kopf aus seinem stickigen Büro, in dem er seinen Überdruß am Unterrichten durch regelmäßigen Wermutkonsum betäubt, zieht Hans Olofson an den Haaren und führt ihm vor Augen, was jemandem widerfährt, der vom Pfad der Wahrheit abgekommen ist.

Nachher, allein auf dem Schulhof, umgeben vom Exekutionskommando des Spotts, beschließt er, sein exotisches Wissen nie wieder nach außen zu kehren. In dieser Hölle aus schmutzigem Schnee und Holzhäusern hat man keinen Sinn für die Wahrheiten, die auf den Meeren zu suchen sind.

Mit verquollenem Gesicht kommt er nach Hause, setzt Kartoffeln auf und wartet auf seinen Vater. Ist das der Moment, in dem er beschließt, daß sein Leben eine unendliche Reise werden soll? Beim Kartoffelkochen fährt der heilige Geist des Reisens in ihn, über dem Herd hängen die feuchten Wollsocken des Vaters.

Segel, denkt er. Geflickte, ausgebesserte Segel ...

Als er abends im Bett liegt, bittet er seinen Vater, noch einmal von den Seerosen auf Mauritius zu erzählen, und schläft mit der Gewißheit ein, daß Rektor Gottfried in der Hölle schmoren wird, in der man endet, wenn man den Worten eines Seemanns keinen Glauben schenkt.

Später trinkt Erik Olofson Kaffee, tief im durchgesessenen Sessel neben dem Radio versunken. Leise läßt er die Ätherwellen rauschen, als wollte er im Grunde gar nicht hinhören, als würde ihr Rauschen ihm schon genügen. Der Atem des Meeres, weit, weit entfernt. Die Fotografien brennen im Logbuch. Er muß seinen Sohn alleine lotsen. Und so sehr er auch rodet, scheinen die Wälder doch immer nur dichter zu werden. Manchmal denkt er, daß die wirklich große Niederlage seines Lebens darin besteht, trotz allem auszuharren.

Aber wie lange noch? Wann platzt er wie ein Glas, das allzu lange erhitzt worden ist?

Die Ätherwellen rauschen, und er denkt wieder einmal darüber nach, warum sie ihn und ihren Sohn verlassen hat. Warum hat sie sich wie ein Mann verhalten, denkt er. Väter verlassen, verschwinden. Mütter nicht. Schon gar nicht, indem sie einem sorgsam ausgearbeiteten und durchdachten Fluchtplan folgen. Wie weit kann man einen anderen Menschen verstehen? Insbesondere einen Menschen, der in unmittelbarer Nähe gelebt hat, in den innersten Zirkeln des eigenen Lebens?

Im bleichen Licht am Radio versucht Erik Olofson zu verstehen.

Aber die Fragen kehren immer wieder und stehen auch am nächsten Abend noch Spalier. Erik Olofson versucht, in den Kern einer Lüge einzudringen, zu verstehen und weiterhin auszuharren.

Schließlich schlafen sie beide, der Seemann aus Åmsele und sein zwölfjähriger Sohn. Die Balken knacken in der winterlichen Dunkelheit. Ein Hund läuft im Mondlicht am Flußufer entlang.

Aber die beiden zottigen Elchhunde liegen in der Küche zusammengekauert vor dem Herd. Spitzen die Ohren und legen sie wieder an, wenn die Balken ächzen und klagen.

Das Haus am Fluß schläft. Das Morgengrauen ist noch fern in dieser schwedischen Nacht des Jahres 1956.

SEINE ABREISE nach Afrika kann er sich als schemenhaftes Schattenspiel ins Gedächtnis rufen.

Die Erinnerungen sind wie ein Wald, der früher übersichtlich und licht war, mit der Zeit jedoch immer undurchdringlicher geworden ist. Ihm fehlen die nötigen Gerätschaften, um Unterholz und Gestrüpp in dieser Landschaft zu beseitigen. Die Erinnerungen vermehren sich, die Landschaft wird immer unübersichtlicher.

Dennoch ist ihm von jenem frühen Morgen im September 1969, an dem er all seine Horizonte hinter sich läßt und in die Welt hinausfliegt, das eine oder andere im Gedächtnis haften geblieben.

Der Himmel über Schweden ist an diesem Morgen wolkenverhangen. Ein endloser Teppich aus Regenwolken hängt über seinem Kopf, als er zum erstenmal in ein Flugzeug steigt: Als er über das Flugfeld geht, dringt Wasser in seine Schuhe.

Ich verlasse Schweden mit nassen Strümpfen, denkt er. Sollte ich Afrika jemals erreichen, überbringe ich vielleicht herbstliche Grüße in Form einer Erkältung.

Auf dem Weg zum Flugzeug hat er sich noch einmal umgedreht, als gäbe es hinter ihm doch jemanden, der ihm zum Abschied zuwinkt. Aber die grauen Schatten auf der Dachterrasse des Flughafens haben nichts mit ihm zu tun. Niemand verfolgt seine Abreise.

Beim Einchecken wenige Minuten zuvor hatte er plötzlich große Lust bekommen, das Flugticket wieder an sich zu reißen, zu rufen, daß alles ein Irrtum sei, und schnell den Flughafen zu verlassen. Statt dessen bedankt er sich, als ihm zusammen mit der Bordkarte und guten Reisewünschen das Ticket wieder ausgehändigt wird.

Sein erster Zwischenstop auf dem Weg zum fremden Horizont ist London. Von dort geht es nach Kairo, Nairobi und schließlich nach Lusaka.

Er sagt sich, daß er ebensogut zu einem entlegenen Sternbild unterwegs sein könnte, der Leier oder einem der schwach leuchtenden Gürtelsterne des Orion.

Über Lusaka weiß er nur so viel, daß die Stadt nach einem afrikanischen Elefantenjäger benannt ist.

Mein Auftrag ist ebenso absurd wie lächerlich, denkt er. Wer außer mir ist schon unterwegs zu einer seltsamen Missionsstation mitten im Busch im Nordwesten Sambias, weit entfernt von den Hauptstraßen nach Kinshasa und Chingola? Wer reist schon mit einem flüchtigen Impuls als einzigem Handgepäck? Mir fehlt ein sorgfältig ausgearbeiteter Reiseplan, niemand begleitet mich bei meiner Abreise, niemand wird mich abholen. Die Reise, die ich in Kürze antreten werde, ist eine Ausflucht.

So denkt er damals, und von da an hat er nur noch vage Erinnerungen daran, daß er im Flugzeug sitzt und sich krampfhaft festhält. Der Flugzeugrumpf vibriert, der Düsenantrieb heult, die Maschine beschleunigt.

Mit leicht geneigtem Kopf steigt Hans Olofson auf in die Luft.

Siebenundzwanzig Stunden später, genau nach Fahrplan, landet er auf dem Lusaka International Airport.

Natürlich ist niemand gekommen, um ihn abzuholen.

HANS OLOFSONS erste Begegnung mit dem afrikanischen Kontinent verläuft ohne besondere Vorkommnisse. Er ist der europäische Besucher, der weiße Mann voller Überheblichkeit und Furcht, der sich gegen das Fremde wehrt, indem er es auf der Stelle verdammt.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!