4,99 €

Mehr erfahren.

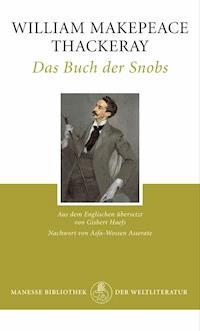

- Herausgeber: Manesse

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Buch, das den «Snob» populär machte

Er schläft in weißen Glacéhandschuhen, tischt auf bis zum Bankrott und kämpft erbittert um seine gesellschaftliche Stellung: der Snob. Heute in aller Munde, wurde der Typus des arroganten Selbstdarstellers überhaupt erst mit Thackerays Buch populär. Pünktlich zu dessen Geburtstag liegt die vergnügliche «Snobologie» in einer Neuübersetzung nun erstmals vollständig vor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 416

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY

Das Buch der Snobs

Aus dem Englischen übersetzt

von Gisbert Haefs

Nachwort von Asfa-Wossen Asserate

MANESSE VERLAG

VORBEMERKUNGEN

Die Notwendigkeit eines Werks über Snobs, demonstriert anhand der Geschichte und belegt durch treffliche Beispiele: Zur Abfassung dieses Werks bin ich vorherbestimmt. Meine Berufung, verkündet in höchst beredten Worten. Ich zeige, dass die Welt sich mählich auf das Werk und den Mann vorbereitet hat. Snobs sind zu erforschen wie andere Gegenstände der Naturwissenschaften, und sie sind ein Teil des schönen(mit großem sch). Sie finden sich in allen Schichten – vorzügliches Beispiel: Oberst Snobley.

Wir alle haben eine Behauptung gelesen (deren Wahrhaftigkeit gänzlich zu bezweifeln ich mir gestatte, denn ich wüsste gern, auf welchen Berechnungen sie gründet) – wir alle genossen, sage ich, den Vorzug, eine Bemerkung lesen zu dürfen, der zufolge, wenn die Zeitläufte und die Bedürfnisse der Welt nach einem Mann verlangen, sich dieses Individuum findet. So geschah es während der Französischen Revolution (es wird dem Leser gefallen, sie so früh eingeführt zu sehen), als es angebracht war, der Nation ein Korrektiv zu verabreichen, dass sich Robespierre1 als wahrlich widerwärtige und ekelerregende Dosis erwies und vom Patienten letztlich sehr zu seinem Vorteil beflissen geschluckt wurde; so auch, als es notwendig wurde, John Bull2 mit einem Fußtritt aus Amerika hinauszubefördern, dass Mr Washington3 vortrat und diese Arbeit zu allgemeiner Befriedigung erledigte; so auch, als der Earl of Aldborough unpässlich war, dass Professor Holloway mit seinen Pillen erschien und Seine Lordschaft heilte,4 wie per Annonce angezeigt etc. etc. Es ließen sich zahllose Beispiele anführen, um zu zeigen, dass Hilfe sich sogleich einstellt, wenn eine Nation in großer Bedrängnis ist, ganz wie in der pantomime5 (diesem Mikrokosmos), wenn der Clown etwas braucht – einen Bettwärmer, einen Pumpenschwengel, eine Gans oder eine Damenpelerine –, jemand seitlich aus der Kulisse herbeigeschlendert kommt, der ebenjenes Objekt bei sich trägt. Und hier kann ich nicht umhin zu bemerken, um unser geliebtes England und Irland muss es doch recht seltsam und eigenartig bestellt sein. Man kann sich durchaus denken, dass ein großes Volk von Moses geführt oder von Washington befreit oder von Leonidas oder Alfred dem Großen6 gerettet wird; wogegen es sich bei den Heroen, die gegenwärtig uns zu retten bestimmt sind, um ein paar notorische Quacksalber handelt, worin Sir Robert7 und Mr O’Connell8 mir gern beistimmen werden. Dies werfe ich als lediglich beiläufige Bemerkung ein und komme nun zum ursprünglichen Streitpunkt zurück, den man hinnehmen oder anfechten mag.

In jedem Falle gilt: Wer sich anschickt, ein Unterfangen zu beginnen, der zweifelt nicht an diesem. Sagen wir, es handle sich um eine Eisenbahn; die Direktoren stellen zu Anfang fest: «Für den Fortschritt der Zivilisation ist eine engere Verbindung zwischen Bathershins und Derrynane Beg9 unabdingbar und wird durch vielfältig lautstarke Bekundungen des großen irischen Volkes auch gefordert.» Oder nehmen wir an, es handle sich um eine Zeitung. In der Werbeschrift heißt es: «Zu einer Zeit, da die Kirche in Gefahr ist, von außen bedroht durch wüsten Fanatismus und schurkischen Unglauben und von innen untergraben durch gefährlichen Jesuitismus und selbstmörderisches Schisma, gibt es ein allgemeines Bedürfnis – ein leidendes Volk hat allenthalben Ausschau gehalten – nach einem kirchlichen Vorkämpfer und Hüter. In dieser unserer Stunde der Gefahr hat sich daher eine Vereinigung von Geistlichen und Edelleuten erhoben und beschlossen, die Zeitung ‹Der Kirchendiener›10 zu gründen» etc. etc. Die eine oder die andere der folgenden Feststellungen ist jedenfalls nicht zu widerlegen: Die Öffentlichkeit will etwas, deshalb liefert man es ihr; oder man liefert der Öffentlichkeit etwas, deshalb will sie es.

Schon lange bewegt mich im Geiste die Überzeugung, dass ich ein Werk zu schaffen habe – ein WERK, wenn Sie so wollen, in Großbuchstaben; dass ich einer Bestimmung folgen, in einen Abgrund springen (wie Curtius, mit Ross & Mannen11), ein großes gesellschaftliches Übel entdecken und heilen sollte. Diese Überzeugung Hat Mich Seit Jahren Verfolgt. Sie ist mir auf der belebten Straße nachgeschnürt, hat sich im einsamen Studierzimmer neben mich gesetzt, meinen Ellenbogen gestoßen, als dieser an der Festtafel den Weinpokal hob, hat mich durch das Labyrinth von Rotten Row12 verfolgt, mich begleitet in ferne Lande, auf Brightons Kieselstrand oder Margates Sand. Die Stimme übertönte das Dröhnen des Meeres; sie nistet in meiner Nachtmütze und wispert: «Wach auf, Schläfer, dein Werk ist noch nicht getan.» Voriges Jahr umfing mich im Kolosseum bei Mondschein die leise beflissene Stimme und sprach: «Smith oder Jones» (des Autors Name tut nichts zur Sache), «Smith oder Jones, mein guter Mann, das ist ja alles ganz nett, aber du solltest eigentlich zu Hause sein und dein großes Werk über SNOBS schreiben.»

Verspürt ein Mann diese Art Berufung, ist es gänzlich sinnlos, sich ihr entziehen zu wollen. Er muss zu den Nationen sprechen; er muss sich entbusen, wie Jeames13 sagen würde, oder ersticken und sterben. «Führe dir», so habe ich Ihrem ergebenen Diener oft im Geiste zugerufen, «vor Augen, wie du ganz allmählich auf deine große Arbeit vorbereitet wurdest und nun durch unwiderstehlichen Drang dazu getrieben wirst, sie in Angriff zu nehmen. Zuerst wurde die Welt erschaffen; dann ganz selbstverständlich die Snobs. Sie existierten seit vielen Jahren, waren jedoch ebenso unbekannt wie Amerika. Aber plötzlich – ingens patebat tellus14 – gewahrten die Menschen dunkel, dass es solch eine Rasse gab. Erst vor fünfundzwanzig Jahren fand sich ein Name, ein ausdrucksvoller Einsilbler15, um diese Spezies zu bezeichnen. Anschließend hat sich dieser Name über England verbreitet wie die Eisenbahn; heute kennt und erkennt man Snobs überall in einem Reich, über welchem, wie ich sagen hörte, die Sonne niemals untergeht. ‹Punch›16 erscheint, da die Zeit reif ist, um ihre Geschichte zu verzeichnen, und DAS INDIVIDUUM tritt auf, um in ‹Punch› diese Geschichte zu schreiben.»

Ich habe (und zu dieser Gabe beglückwünsche ich mich in tiefer und dauerhafter Dankbarkeit) ein Auge für den Snob. Wenn das Wahre das Schöne ist, dann ist es schön, selbst das Versnobte zu studieren: Snobs in der Geschichte aufzuspüren, wie gewisse kleine Hunde in Hampshire Trüffel aufspüren; Schächte in die Gesellschaft zu treiben und auf reiche Adern von Snob-Erz zu stoßen. Versnobtheit ist wie der Tod in einem Zitat von Horaz, welches Sie hoffentlich noch nie gehört haben: «Er klopft mit gleichem Fuß gegen armer Menschen Türen, wie er gegen Portale von Kaisern tritt.»17 Es ist ein großer Fehler, Snobs leichtfertig abzutun und anzunehmen, es gäbe sie allein in den niederen Schichten. Ein unermesslicher Prozentsatz an Snobs findet sich, glaube ich, in jeder Klasse der Sterblichen. Sie sollten über Snobs nicht voreilig oder ordinär urteilen; derlei zeigt, dass Sie selbst ein Snob sind. Auch ich wurde schon für einen solchen gehalten.

Als ich mich in Bagnigge Wells zur Wasserkur aufhielt und dort im «Imperial Hotel» weilte, saß mir für eine kurze Zeit beim Frühstück immer ein solch unerträglicher Snob gegenüber, dass ich wähnte, die Wässer würden keinerlei heilsame Wirkung auf mich ausüben, solange er dort bliebe. Sein Name war Oberstleutnant Snobley, von einem gewissen Dragonerregiment. Er trug Lackstiefel und Schnurrbart; er lispelte, dehnte die Wörter und verschluckte die Rs; er gestikulierte immer herum und strich seinen gewichsten Backenbart mit einem riesigen feuerroten Halstuch glatt, was den Raum mit einem so erstickenden Moschusgeruch erfüllte, dass ich beschloss, mich mit diesem Snob anzulegen, bis einer von uns das Gasthaus verließe. Zunächst begann ich harmlose Gespräche mit ihm, was ihn über die Maßen erschreckte, da er nicht wusste, wie er sich eines solchen Angriffs erwehren sollte und nie die leiseste Ahnung gehabt hatte, dass jemand es sich ihm gegenüber herausnehmen könnte, als Erster zu sprechen; dann reichte ich ihm die Zeitung; da er von diesen Avancen keine Notiz nehmen mochte, schaute ich ihm danach ruhig ins Gesicht und – nutzte meine Gabel wie einen Zahnstocher. Nachdem ich dies zweimal morgens praktiziert hatte, konnte er es nicht länger ertragen und reiste lieber ab.

Sollte der Oberst dies lesen, wird er sich dann wohl des Gentleman entsinnen, der ihn fragte, ob er Publicoaler18 für einen guten Schriftsteller halte, und der ihn mit einer vierzinkigen Gabel aus dem Hotel vertrieb?

KAPITEL 1

Der Snob, gesellschaftlich betrachtet

Es gibt relative und absolute Snobs. Mit «absoluten» meine ich solche Personen, die überall Snobs sind, in jeglicher Gesellschaft, vom Morgen bis in die Nacht, von der Jugend bis zum Grabe, da sie von der Natur mit Versnobtheit begabt wurden – und andere, die nur unter bestimmten Umständen und Lebensverhältnissen Snobs sind.

So kannte ich zum Beispiel einst einen Mann, der in meiner Gegenwart eine ebenso grässliche Tat beging wie jene, die ich im vorigen Kapitel angezeigt habe als von mir zu dem Behufe verübt, Oberst Snobley anzuwidern; nämlich die Verwendung der Gabel anstelle eines Zahnstochers. Wie gesagt, kannte ich einst einen Mann, der in meiner Gesellschaft im «Café Europa» dinierte (gegenüber der Großen Oper gelegen und, wie jeder weiß, der einzige Ort in Neapel, an dem man anständig diniert) und Erbsen mit Hilfe eines Messers aß. Es handelte sich um einen Menschen, über dessen Gesellschaft ich zunächst hocherfreut war – übrigens waren wir einander im Krater des Vesuv begegnet und wurden später in Kalabrien von Räubern überfallen und um Lösegeld festgehalten; aber das tut nichts zur Sache –, einen Mann von großer Kraft, vorzüglichem Gemüt und vielerlei Kenntnissen; ich hatte ihn jedoch nie zuvor beim Verzehren von Erbsen beobachtet, und sein Verhalten diesen gegenüber verursachte mir ärgste Pein.

Nachdem ich gesehen hatte, dass er sich in der Öffentlichkeit so benahm, stand mir nur noch ein Weg offen – die Bekanntschaft mit ihm zu beenden. Einem gemeinsamen Freund (dem Ehrenwerten Poly Anthus19) trug ich auf, diesem Gentleman die Angelegenheit so feinfühlig wie möglich zu bekunden und zu sagen, es seien schmerzliche Umstände – welche in keiner Weise Mr Marrowfats Ehre oder meine Wertschätzung ihm gegenüber beträfen – eingetreten, die mich dazu zwängen, mich des engeren Umgangs mit ihm zu begeben; und demgemäß begegneten und schnitten wir einander noch am gleichen Abend beim Ball der Herzogin von Monte Fiasco.

Jeder in Neapel bemerkte das Zerwürfnis von Damon und Pythias20 – tatsächlich hatte Marrowfat mir ja mehr als einmal das Leben gerettet –, aber was hätte ich als englischer Gentleman denn tun sollen?

Mein lieber Freund war in diesem Fall der relative Snob. Das Messer in der angedeuteten Weise zu verwenden gilt bei Personen von Rang, die einer beliebigen anderen Nation angehören, durchaus nicht als versnobt. Ich habe Monte Fiasco sein Tranchierbrett mit dem Messer reinigen sehen, und jeder Principe der Gesellschaft tat es ihm gleich. Ich habe an der gastlichen Tafel Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großherzogin Stephanie von Baden – welche ersucht sei, des ergebensten ihrer Diener gnädig zu gedenken, sollten diese schlichten Zeilen ihr je unter die kaiserlichen Augen gelangen –, dort also habe ich die Erbfürstin von Potztausend-Donnerwetter (jene Frau von heiterster Schönheit!) ihr Messer anstelle von Gabel oder Löffel verwenden sehen; ich habe gesehen, wie sie es, bei Zeus!, beinahe verschluckte wie Ramo Samee21, der indische Gaukler. Und habe ich die Augen abgewandt? Hat sich meine Wertschätzung der Fürstin vermindert? Nein, holde Amalia! Eine der echtesten Leidenschaften, so je von einer Frau inspiriert, wurde durch jene Dame in diesem Busen befeuert. O Schönste! Möge das Messer noch lange Speise zu diesen Lippen befördern, den rötesten und holdesten der Welt!

Kein einziges Mal habe ich in den vergangenen vier Jahren den Grund für meinen Zwist mit Marrowfat einer Menschenseele gegenüber erwähnt. Wir trafen uns in den Sälen der Aristokratie – den Sälen unserer Freunde und Verwandten. Wir stießen beim Tanz oder an der Tafel aneinander; aber die Entfremdung währte und schien unwiderruflich, bis zum 4. Juni des vorigen Jahres.

Wir begegneten einander im Hause von Sir George Golloper. Man setzte ihn zur Rechten und Ihren bescheidenen Diener zur Linken der bezaubernden Lady G. Erbsen waren Teil des Banketts – Enten und grüne Erbsen. Ich erbebte, als ich sah, wie Marrowfat aufgetan wurde, und schaudernd wandte ich mich ab, dass ich nicht die Waffe in seine furchtbaren Wangen dringen sähe.

Wie aber mein Staunen, mein Entzücken beschreiben, als ich ihn wie einen rechten Christenmenschen die Gabel verwenden sah! Nicht ein einziges Mal nutzte er den kalten Stahl. Die alten Zeiten wurden mir plötzlich lebendig – die Erinnerung an alte Dienste – wie er mich von den Räubern errettete – sein prächtiges Verhalten bei der Affäre mit der Gräfin Dei Spinachi – wie er mir die eintausendsiebenhundert Pfund lieh. Fast wäre ich vor Freude in Tränen ausgebrochen – meine Stimme bebte vor Rührung. «Frank, mein Junge!», rief ich, «Frank Marrowfat, mein lieber Freund! Ein Glas Wein!»

Errötend – tief gerührt – beinahe ebenso bebend wie ich, antwortete Frank: «George, nehmen wir Rheinwein oder Madeira?» Ich hätte ihn an mein Herz drücken mögen, wäre da nicht die Gesellschaft gewesen. Lady Golloper wusste wohl kaum, was der Anlass der Regung war, welche die Ente, die ich eben zerteilte, in den rosa Satinschoß Ihrer Ladyschaft beförderte. Die gutmütigste aller Frauen vergab mir das Missgeschick, und der Butler entfernte den Vogel.

Seither sind wir die besten Freunde, und natürlich hat Frank seine scheußliche Angewohnheit nicht wieder aufgenommen. Er hatte sie sich in einer Schule auf dem Lande zugezogen, wo man Erbsen anbaute und allein zweizinkige Gabeln verwendete, und nur durch längeren Aufenthalt auf dem Kontinent – dort verwendet man allgemein vierzinkige Gabeln – hatte er sich der widerwärtigen Gepflogenheit entledigt.

In diesem – und nur in diesem – Zusammenhang bekenne ich mich zur Mitgliedschaft in der Silbergabelschule22, und bewöge diese Geschichte auch nur einen einzigen Leser des «Punch» zu feierlicher Erforschung seines Gewissens und zur Frage: «Esse ich Erbsen mit dem Messer oder nicht?» – zum Begreifen des Ruins, der ihn in Fortführung dieser Handlungsweise ereilen mag (oder seine Familie durch die Betrachtung dieses Beispiels), so wären diese Zeilen nicht vergebens geschrieben. Und welche anderen Autoren auch immer zu diesen Miszellen beitragen mögen, schmeichele ich mir doch nun, dass zumindest Silk Buckingham23 sagen wird, ich sei ein moralisch wertvoller Mann.

Nebenbei: Da einige Leser von dumpfer Auffassungsgabe sind, darf ich ebenso gut sagen, was die Moral dieser Geschichte ist. Dies ist die Moral: Wenn die Gesellschaft gewisse Gepflogenheiten festgelegt hat, sind die Menschen verpflichtet, dem gesellschaftlichen Gesetz zu gehorchen und sich an seine harmlosen Anweisungen zu halten.

Sollte ich mich zum Britischen und Auswärtigen Institut begeben (und der Himmel sei davor, dass ich dies tue, gleich unter welchem Vorwand oder in welchem Kostüm), sollte ich zu einer der Teegesellschaften in Morgenrock und Pantoffeln gehen und nicht in der üblichen Gewandung eines Gentleman, nämlich mit Pumps, goldgesäumter Weste, weichem Hut, falscher Halskrause und weißer Krawatte – dann beleidigte ich die Gesellschaft und äße Erbsen mit dem Messer. Mögen die Portiers des Instituts ein derart anstößiges Individuum hinausscheuchen. Solch ein Missetäter ist ein höchst aufdringlicher und widerspenstiger Snob, soweit es die Gesellschaft angeht. Ebenso wie Regierungen hat sie Gesetze und Polizei, und wer aus den zum allgemeinen Wohlbefinden festgesetzten Dekreten Nutzen zu ziehen wünscht, muss sich anpassen.

Ich bin von Natur aus dem Egoismus abhold, und inbrünstig schmähe ich Eigenlob; doch kann ich nicht umhin, hier einen Umstand anzuführen, der den fraglichen Punkt illustriert und in dem ich, wie ich wohl meinen will, mit beträchtlicher Umsicht handelte.

Als ich vor einigen Jahren in Konstantinopel weilte (in einer heiklen Mission), spielten die Russen, unter uns gesagt, ein doppeltes Spiel, und es wurde nötig, unsererseits einen Sonderverhandler einzusetzen. Leckerbiss, Pascha von Rumelien, damals Oberster Galeondschi der Hohen Pforte, gab in seinem Sommerpalast zu Budschukdere24 ein Diplomatenbankett. Ich saß zur Linken des Galeondschi und der russische Agent, Graf de Diddloff, zu seiner Rechten. Diddloff ist ein Dandy, der notfalls ob des Dufts einer Rose an aromatischen Schmerzen stürbe; im Verlauf der Verhandlung hatte er dreimal versucht, mich ermorden zu lassen; aber in der Öffentlichkeit waren wir natürlich Freunde und begrüßten einander aufs Herzlichste und Charmanteste.

Der Galeondschi ist – oder war, leider!, denn eine Bogensehne ward sein Ende – ein verlässlicher Vertreter der alten Schule in der türkischen Politik. Wir aßen mit den Fingern und benutzten Brotfladen als Teller; die einzige Neuerung, die er zuließ, war die Vertilgung europäischer Schnäpse, denen er mit großem Behagen zusprach. Er war ein gar gewaltiger Esser. Neben anderen Gerichten wurde ihm eine riesige Platte vorgesetzt, ein in seiner Wolle zubereitetes Lamm, gefüllt mit Dörrpflaumen, Knoblauch, Asafoetida25, Chilischoten und anderen Gewürzen, die scheußlichste Mischung, die je ein Sterblicher roch oder schmeckte. Der Galeondschi langte prächtig zu, und orientalischer Gepflogenheit gemäß bestand er darauf, seine Freunde zur Rechten wie zur Linken zu versorgen, und wenn er auf einen besonders schmackhaften Happen stieß, so steckte er diesen eigenhändig dem jeweiligen Gast in den Mund.

Niemals werde ich den Gesichtsausdruck des armen Diddloff vergessen, als Seine Exzellenz eine größere Menge dieser Speise zu einem Ball rollte, «bak, bak» (es ist sehr gut!) ausrief und Diddloff die grässliche Kugel verabreichte. Der Russe rollte entsetzlich mit den Augen, als er die Gabe empfing; er schluckte alles mit einer Grimasse, von der ich dachte, sie müsse Zuckungen vorangehen, ergriff die nächste erreichbare Flasche, die er für einen Sauternes hielt, die sich jedoch als französischer Branntwein herausstellte, und trank davon fast einen halben Liter, bevor ihm sein Irrtum aufging. Das gab ihm den Rest; halb tot wurde er aus dem Speisesaal getragen und zum Abkühlen in einer Laube am Ufer des Bosporus deponiert.

Als die Reihe an mich kam, nahm ich den würzigen Bissen mit einem Lächeln zu mir, sagte «Bismillah», leckte mir in heiterer Sättigung die Lippen, und als das nächste Gericht aufgetragen wurde, rollte ich selbst so geschickt einen Ball und stopfte ihn dem alten Galeondschi mit solcher Anmut in den Mund, dass ich sein Herz gewann. Russland war sogleich aus dem Feld geschlagen, und der Vertrag vonKebabonopel wurde unterzeichnet. Was Diddloff betrifft, so war für ihn alles vorbei; er wurde nach St. Petersburg zurückbeordert, und Sir Roderick Murchison26 sah ihn später als Nr. 3967 in den Bergwerken des Ural arbeiten.

Die Moral dieser Geschichte (das bedarf keiner weiteren Erläuterung) ist, dass es in der Gesellschaft viele unangenehme Dinge gibt, die man einfach schlucken muss, und zwar mit lächelndem Gesicht.

KAPITEL 2

Der Königliche Snob

Vor langer Zeit, zu Beginn der Herrschaft der gegenwärtigen Gnädigen Majestät, trug es sich «an einem ersprießlichen Sommerabend», wie Mr James27 sagen würde, zu, dass drei oder vier junge Kavaliere nach dem Essen einen Becher Wein tranken, und zwar in der Gaststätte mit Namen «The King’s Arms», geführt von Mistress Anderson im königlichen Dorf Kensington28. Es war ein lauer Abend, und die Ausflügler beschauten eine fröhliche Szene. Die hohen Ulmen der alten Gärten prangten in ihrem vollen Laub, und zahllose Kutschen des englischen Adels rollten vorüber zum nahe gelegenen Palast, wo der Fürst Sussex29 (dem später sein Einkommen nur noch Teegesellschaften zu geben gestattete) seine Königliche Nichte bei einem Staatsbankett bewirtete. Sobald die Karossen der Edlen ihre Besitzer vor dem Bankettsaal abgesetzt hatten, kamen ihre Pagen und Diener herüber, um im angrenzenden Garten von «The King’s Arms» einen Krug dunkelbraunen Biers zu leeren. Durchs Gitterwerk sahen wir diesen Burschen zu. Bei St. Bonifaz! Das war ein wunderlicher Anblick!

Selbst die Tulpen in Mijnheer van Dunks30 Gärten waren nicht prächtiger als die Livreen dieser Dienstleute in ihren buntscheckigen Röcken. Alle Blumen des Feldes blühten auf ihren krausen Hemdbrüsten, alle Farben des Regenbogens glommen auf ihren Samthosen, und die Langstieligen unter ihnen gingen im Garten hin und her mit jener bezaubernden Feierlichkeit, jenem berückend bebenden Prangen der Waden, das uns immer fasziniert und hingerissen hat. Der Weg konnte nicht breit genug für sie sein, als dort die Achselbänder in Kanariengelb, Scharlachrot und Hellblau auf und ab stolzierten. Mitten in ihrem Gepränge wurde plötzlich ein Glöckchen geläutet, eine Seitentür tat sich auf, und Ihrer Majestät höchsteigene karmesinrote Lakaien kamen mit Epauletten und schwarzem Plüsch herein, nachdem sie zuvor ihre Königliche Herrin abgesetzt hatten.

Es war erbarmungswürdig zu beobachten, wie sich die anderen armen Hanseln bei diesem Auftritt verdrückten! Keiner der braven Plüschgemeinen vermochte den königlichen Dienern zu trotzen. Sie verließen den Weg; sie schlichen in dunkle Löcher und tranken schweigend ihr Bier. Die Königsdiener behaupteten den Besitz des Gartens, bis das Königsdienermahl angekündigt wurde, worauf sie sich verzogen, und aus dem Pavillon, in dem sie aßen, hörten wir gemäßigte Hochrufe, Reden und lauten Beifall. Die anderen Diener sahen wir nie wieder.

Meine lieben Lakaien – im ersten Moment so dünkelhaft und im nächsten so unterwürfig – sind nur die Abbilder ihrer Herren im Diesseits. Wer Erbärmliches erbärmlich bewundert, ist ein Snob – vielleicht ist das eine zulässige Definition dieser Gestalt.

Und das ist auch der Grund, aus dem ich mich, mit dem größten Respekt, erkühnt habe, den Königlichen Snob ganz oben auf meine Liste zu setzen, so dass alle anderen ihm Platz machen, wie die Diener den Vertretern des Königshofs in den Gärten zu Kensington. Von diesem oder jenem Gnädigen Herrscher zu sagen, er sei ein Snob, bedeutet lediglich, dass Seine Majestät ein Mensch ist. Auch Könige sind nur Menschen und Snobs. In einem Land, in dem Snobs die Mehrheit bilden, wird sicher nicht ausgerechnet einer der Höchsten unfähig sein zu herrschen. Bei uns haben sie dies zu allgemeiner Bewunderung bewiesen.

So war zum Beispiel Jakob I. ein Snob, noch dazu ein schottischer Snob, und die Welt birgt keine anstößigere Kreatur als einen solchen.31 Er scheint keine einzige gute menschliche Eigenschaft besessen zu haben – weder Mut noch Großzügigkeit noch Ehrlichkeit noch Verstand; doch lese man selbst, was die bedeutenden Gelahrten und Doktoren Englands über ihn gesagt haben! Karl II., sein Enkel, war ein Schuft, aber kein Snob; wogegen mir Ludwig XIV., sein pedantischer alter Zeitgenosse – der große Verehrer allen Pomps – immer als unbestreitbarer und königlicher Snob erschienen ist.

Ich will jedoch die Beispiele für Königliche Snobs nicht aus unserem eigenen Lande wählen, sondern auf ein benachbartes Königreich verweisen, das von Brentford – und auf seinen Monarchen, den bedeutenden und betrüblicherweise verblichenen Gorgius IV.32 Mit der gleichen Demut, mit welcher die Diener in «The King’s Arms» den Königlichen Plüschträgern wichen, verneigte sich die Aristokratie von Brentford vor Gorgius, gehorchte ihm und proklamierte ihn zum Ersten Gentleman Europas. Und man mag sich erstaunt fragen, welche Meinung diese Edlen von einem Gentleman haben, wenn sie Gorgius solch einen Titel verliehen.

Was heißt es, ein Gentleman zu sein? Heißt es, ehrlich, edel, großzügig, tapfer, klug zu sein und, wenn man all diese Eigenschaften besitzt, sie auf sichtlich anmutigste Weise zu pflegen? Sollte ein Gentleman ein folgsamer Sohn, ein treuer Gatte und ein ehrbarer Vater sein? Sollten sein Leben anständig, seine Rechnungen bezahlt, sein Geschmack erlesen und elegant, seine Ziele im Leben erhaben und edel sein? Mit einem Wort, sollte nicht die Biographie eines Ersten Gentleman Europas so beschaffen sein, dass sie zu Nutz und Frommen in einer Schule für junge Damen gelesen und mit Gewinn in den Seminaren junger Gentlemen studiert werden kann? Diese Frage stelle ich allen Unterweisern der Jugend – Mrs Ellis und den Frauen von England; allen Schulmeistern von Dr. Hawtrey bis hinunter zu Mr Squeers.33 Vor meinem geistigen Auge beschwöre ich ein furchtbares Tribunal der Jugend und Unschuld herauf, dem die ehrwürdigen Lehrer beiwohnen (wie auch die zehntausend rotbäckigen Armenkinder von St. Paul’s); es sitzt zu Gericht, und in seiner Mitte verficht Gorgius seinen Fall. Hinaus aus dem Gerichtssaal, hinaus, fetter alter Florizel34! Gerichtsdiener, hinaus mit diesem aufgedunsenen, pustelwangigen Mann! Wenn Gorgius in dem neuen Palast35, den das Volk von Brentford gerade baut, unbedingt eine Statue haben muss, dann sollte sie im Lakaienquartier aufgestellt werden. Man sollte ihn darstellen, wie er einen Rock zurechtschneidet; in dieser Kunst soll er ja vortrefflich gewesen sein. Ferner erfand er den Maraschino-Punsch, entwarf eine Schuhschnalle (dies in der Blüte seiner Jugend und auf dem Höhepunkt seiner Erfindungskraft) und baute einen chinesischen Pavillon, das scheußlichste Gebäude der Welt. Er lenkte einen Vierspänner fast ebenso gut wie der Kutscher der Droschke nach Brighton, focht elegant und spielte, sagt man, ganz gut Fiedel. Und er lächelte so unwiderstehlich faszinierend, dass Personen, die man Seiner Erhabenheit vorstellte, ihm mit Leib und Seele zum Opfer fielen, wie ein Karnickel zur Beute der großen Boa Constrictor wird.

Sollte durch eine Revolution Mr Widdicomb36 auf den Thron von Brentford gelangen, so möchte ich wetten, die Leute wären von seinem unwiderstehlich majestätischen Lächeln ebenso fasziniert und würden ebenso erbeben, wenn sie niederknieten, um ihm die Hand zu küssen. Reiste er nach Dublin, würde man an der Stelle, wo er das Land betrat, einen Obelisken errichten, wie es die Paddyländer37 taten, als Gorgius sie besuchte. Wir alle haben mit Entzücken jene Geschichte von des Königs Reise nach Haggisland38 gelesen, wo seine Anwesenheit prächtige Aufwallungen von Loyalität auslöste und der berühmteste Mann des Landes – der Baron von Bradwardine – an Bord der königlichen Jacht ging, das Glas fand, aus dem Gorgius getrunken hatte, es als unschätzbare Reliquie in seine Rocktasche steckte und mit seinem Boot wieder an Land fuhr. Doch setzte sich der Baron auf das Glas, zerbrach es und zerschnitt gründlich seine Rockschöße, und die unschätzbare Reliquie ging der Welt für immer verloren.39 O edler Bradwardine! Welcher uralte Aberglaube mag Euch wohl angesichts eines solchen Idols in die Knie gezwungen haben?

Wenn Sie sich moralischen Gedanken über die Wechselfälle der menschlichen Angelegenheiten hingeben möchten, sollten Sie ins Wachsfigurenkabinett gehen und sich dort die Darstellung des Gorgius in seinen wahren, echten Kleidern anschauen. – Einlass ein Shilling40. Kinder und Diener sechs Pence. Gehen Sie hin und zahlen Sie die sechs Pence.

KAPITEL 3

Der Einfluss der Aristokratie auf die Snobs

Am Sonntag der vorigen Woche besuchte ich hier in der Stadt die Kirche; der Gottesdienst hatte eben geendet, da hörte ich zwei Snobs sich über den Pastor unterhalten. Einer fragte den anderen, wer der Geistliche sei. «Das ist Mr Soundso», erwiderte der zweite Snob, «Hauskaplan des Earl of Dingsbums.» – «Ach, tatsächlich?», sagte der erste Snob in einem Tonfall unbeschreiblicher Befriedigung. Für diesen Snob standen Orthodoxie und Wesen des Pastors damit sogleich fest. Über den Earl wusste er nicht mehr als über den Kaplan, schloss aber aus des Ersteren Autorität auf des Letzteren Eignung; und ganz zufrieden mit Hochwürden ging er heim wie ein kleiner unterwürfiger Snob.

Dieser Vorfall bot mir gar noch mehr Anlass zum Nachdenken als die Predigt, und er ließ mich staunen über Ausmaß und Verbreitung der Lordolatrie in diesem Land. Welche Bedeutung konnte es denn für Mr Snob haben, ob Hochwürden Kaplan einer Lordschaft war oder nicht? Welch eine Adelsverehrung überall in diesem freien Lande herrscht! Wie sind wir doch alle mehr oder minder kniefällig daran beteiligt. Und im Hinblick auf das große hier zu behandelnde Thema glaube ich, dass der Einfluss des Adels auf die Versnobtheit bemerkenswerter war als die jeder anderen Einrichtung. Mehrung, Nährung und Verklärung von Snobs gehören zu den «unbezahlbaren Diensten», wie Lord John Russell41 sagt, die wir dem Adelsstand verdanken.

Es kann auch gar nicht anders sein. Ein Mann wird ungeheuer reich, oder er arbeitet erfolgreich als Helfer eines Ministers, oder er gewinnt eine große Schlacht oder schließt ein Abkommen oder ist ein schlauer Anwalt, der massenhaft Honorare einstreicht und es zu einem Sitz im Parlament bringt; und das Land belohnt ihn auf ewig durch eine kleine Krone aus Gold (mit mehr oder weniger Kugeln oder Laub), durch einen Titel und den Rang des Gesetzgebers. «Deine Verdienste sind so groß», sagt die Nation, «dass es deinen Kindern gestattet sein soll, gewissermaßen über uns zu herrschen. Es hat nicht die geringste Bedeutung, dass dein ältester Sohn ein Trottel ist; wir finden deine Dienste so bemerkenswert, dass deine Ehrungen ihm zufallen sollen, wenn einst der Tod deine edlen Schuhe leert. Bist du arm, dann werden wir dir eine solche Summe Geldes geben, dass sie es dir und dem jeweils Erstgeborenen deiner Linie auf ewig möglich machen wird, in Schwelgerei und Pracht zu leben. Es ist unser Wunsch, in diesem glücklichen Land eine Familie auszuzeichnen, die immer den ersten Rang einnehmen und die höchsten Gewinne und besten Chancen auf Regierungsposten und Patronage haben wird. Wir können nicht alle deine lieben Kinder zu Peers machen – dadurch würde die Peerage gewöhnlich und das Oberhaus unbehaglich voll –, aber die jüngeren sollen alles erhalten, was eine Regierung geben kann: Sie sollen die besten aller Stellen bekommen; sie werden mit neunzehn Jahren Hauptleute und Oberstleutnants sein, während grauhaarige alte Leutnants dreißig Jahre mit dem Drill der Mannschaften zubringen; sie werden mit einundzwanzig Schiffe befehligen und Veteranen, die schon gekämpft haben, ehe sie geboren wurden. Und da wir vor allem ein freies Volk sind, und um alle zu ermuntern, ihre Pflicht zu tun, raten wir jedem Manne jeglichen Ranges: Werde ungeheuer reich, streiche maßlose Honorare als Anwalt ein, halte große Reden oder zeichne dich aus und gewinne Schlachten – und du, ja sogar du, wirst in die privilegierte Klasse erhoben, und deine Kinder sollen ganz natürlich über die unseren herrschen.»

Wie können wir Versnobtheit vermeiden bei solch einer zu ihrer Verehrung eingerichteten, wunderbaren nationalen Institution? Wie können wir umhin, vor Lords zu kriechen? Fleisch und Blut können gar nicht anders. Wer könnte dieser wunderbaren Versuchung widerstehen? Inspiriert durch das, was man edle Nachahmung nennt, greifen manche Leute nach Ehren und erringen sie; andere, zu schwach oder gewöhnlich, bewundern jene blindlings, die derlei erreicht haben, und liegen vor ihnen auf dem Bauch; wieder andere, unfähig, dergleichen zu erringen, hassen, schmähen und beneiden sie wütend. Es gibt nur wenige sanfte und keineswegs eingebildete Philosophen, die den Zustand der Speichelleckergesellschaft, wie sie eben ist – niedere Verehrung von Mann und Mammon kraft Gesetzes, mit einem Wort: immerwährende Versnobtheit – gelassen betrachten und das Phänomen untersuchen können. Und ich frage mich, ob unter diesen gelassenen Moralisten einer ist, dessen Herz nicht vor Wonne pochen würde, wenn man ihn sehen könnte, wie er Arm in Arm mit ein paar Herzögen die Pall Mall42 entlanggeht? Nein, beim Zustand unserer Gesellschaft ist es unmöglich, nicht hin und wieder Snob zu sein.

Auf der einen Seite ermutigt es den Gewöhnlichen, versnobt gewöhnlich, und den Adligen, versnobt arrogant zu sein. Wenn eine edle Marquise in ihren «Reisebeschreibungen» über die schlimme Unvermeidlichkeit schreibt, «mit Menschen jeder Art und Zugehörigkeit» in Berührung zu kommen, mit der sich Reisende auf einem Dampfschiff plagen, wobei sie impliziert, dass jegliche Gemeinschaft mit Gottes Geschöpfen für Mylady, da sie über ihnen steht, unangenehm ist – wenn also die Marquise von Londonderry43 derlei schreibt, haben wir zu bedenken, dass keine Frau natürlichen Herzens solch eine Empfindung hätte hegen können; dass jedoch die Gepflogenheit des Bückens und Kriechens, welche sich ihre gesamte Umgebung gegenüber dieser schönen und großartigen Lady zugelegt hat – dieser Besitzerin von so vielen schwarzen und anderen Diamanten44 –, sie tatsächlich zu der Annahme bewog, sie sei der Welt ganz allgemein überlegen, und dass die Leute keinen Umgang mit ihr haben sollen, es sei denn aus ehrfurchtsvoller Distanz. Ich entsinne mich, einmal in der großen Stadt Kairo gewesen zu sein, als ein europäischer Prinz sie auf dem Weg nach Indien besuchte. Nachts herrschte dort im Gasthaus große Aufregung: Ein Mann hatte sich in einem nahen Brunnen ertränkt; alle Bewohner des Hotels drängten sich im Hof, darunter auch Ihr bescheidener Diener, der einen gewissen jungen Mann nach dem Anlass des Aufruhrs fragte. Wie hätte ich denn wissen sollen, dass dieser junge Gentleman ein Prinz war? Er hatte Krone und Zepter nicht bei sich; er trug ein weißes Jackett und einen Filzhut; er schien jedoch überrascht, dass jemand ihn anredete, antwortete mit einer unverständlichen Silbe und – winkte seinen Adjutanten herbei, dass dieser mit mir spreche. Es ist unser Fehler, nicht der der Erhabenen, dass sie sich so weit über uns wähnen. Wenn du dich unbedingt unter die Räder werfen musst, wird der Götze über dich hinwegrollen, verlasse dich darauf, und wenn man vor Ihnen, mein lieber Freund, und mir jeden Tag einen Kotau vollzöge, wenn wir, wo immer wir erschienen, Leute vorfänden, die in sklavischer Anbetung vor uns kröchen – so würden wir uns ganz natürlich als Hoheit gebärden und die Größe akzeptieren, mit welcher uns auszustatten die Welt beharrlich beschlösse.

Hier nun aus Lord Londonderrys Reisen45 ein Beispiel für jene gelassene, gutmütige, selbstverständliche Art, mit der ein bedeutender Mann die Ehrungen der ihm gegenüber Minderwertigen entgegennimmt. Nachdem er einige tiefschürfende und einfallsreiche Bemerkungen über die Stadt Brüssel gemacht hat, schreibt Seine Lordschaft: «Wir verweilten einige Tage im ‹Hotel de Belle Vue› – einem weit überschätzten Etablissement, längst nicht so komfortabel wie das ‹Hotel de France› –, und dort machte ich die Bekanntschaft von Dr. L., dem Arzte der Gesandtschaft. Es war ihm ein Anliegen, als Gastgeber mir die Ehre zu erweisen, und er bestellte für uns beim Chefkoch ein dîner en gourmand, wobei er versicherte, es übertreffe das des ‹Rocher› zu Paris. Zu sechst oder acht nahmen wir an der Bewirtung teil, und wir alle stimmten überein, dass es dem in Paris Dargereichten unendlich unterlegen war, nur weitaus extravaganter. So viel zu Nachahmungen.»

Und so viel zu dem Gentleman, der das Dinner gab. Dr. L., dem es ein Anliegen war, als Gastgeber Seiner Lordschaft «die Ehre zu erweisen», bewirtet ihn mit den besten Speisen, die man für Geld beschaffen kann – und Mylord findet das Dargebotene extravagant und minderwertig. Extravagant! Für ihn war es nicht extravagant. Minderwertig! Mr L. tat sein Bestes, diese edlen Kinnbacken zu befriedigen, und Mylord nimmt das Fest an und entlässt den Gastgeber mit einem Rüffel. Wie ein Pascha mit drei Rossschweifen über ein nicht zufriedenstellendes Bakschisch murren mag.

Aber wie könnte es auch anders sein in einem Land, in welchem die Lordolatrie Teil unseres Glaubensbekenntnisses ist und unsere Kinder dazu erzogen werden, den Adelskalender als des Engländers zweite Bibel zu achten?

KAPITEL 4

Die «Hofpostille»46 und ihr Einfluss auf die Snobs

Aus Beispielen zieht man die besten Lehren; daher wollen wir mit einer wahren, authentischen Geschichte beginnen, die zeigt, wie junge aristokratische Snobs erzogen werden und wie früh sich ihre Versnobtheit zur Blüte bringen lässt. Eine schöne und vornehme Dame (pardon, verehrte Madam, dass Eure Geschichte veröffentlicht wird; sie ist jedoch von solcher Moral, dass sie der ganzen Welt bekannt sein sollte) erzählte mir, dass sie in ihrer frühen Jugend eine kleine Freundin hatte, die inzwischen ebenfalls eine schöne und vornehme Dame ist. Weitere Vorreden sind wohl nicht nötig, wenn ich Miss Snobky erwähne, die Tochter von Sir Snobby Snobky, deren Einführung bei Hof am vorigen Donnerstag solch ein Aufsehen erregte.

Als Miss Snobky noch im Kinderzimmeralter war und des frühen Morgens im Park von St. James zu spazieren pflog, gehegt von einer französischen Gouvernante und geleitet von einem riesigen, behaarten Diener in der kanarienfarbenen Livree der Snobkys, begegnete sie bei diesen Promenaden gelegentlich dem jungen Lord Claude Lollipop, dem jüngeren Sohn des Marquis von Sillabub. Auf dem Höhepunkt der Saison beschlossen die Snobkys plötzlich aus ungenanntem Grunde, die Stadt zu verlassen. Miss Snobky sprach mit ihrer Freundin und Vertrauten. «Was wird der arme Claude Lollipop sagen, wenn er von meiner Abwesenheit erfährt?», fragte das weichherzige Kind.

«Ach, vielleicht erfährt er es ja nicht», antwortete die Vertraute.

«Meine Liebe, er wird es in der Zeitung lesen», erwiderte das sieben Jahre alte liebe modische Schüftchen. Sie wusste bereits um ihre Wichtigkeit, und dass alle Welt in England, alle Möchtegernvornehmen, alle Silbergabelverehrer, alle Klatschbasen, alle Krämergattinnen, Schneidergattinnen, Anwalts- und Kaufmannsgattinen und die Leute, die in Clapham und am Brunswick Square wohnen und deren Aussicht auf Umgang mit einer Snobky nicht größer ist als die meiner geschätzten Leser auf ein Abendessen mit dem Kaiser von China, dennoch jeden Schritt der Snobkys mit Interesse verfolgten und sich freuten zu erfahren, wann sie nach London kamen und wann sie es verließen.

Hier der Bericht über Miss Snobkys Kleidung und die ihrer Mutter, Lady Snobky, aus den Zeitungen vom vorigen Freitag47:

«Miss Snobky

Habit de Cour48: gelbes Illusionskleid49 aus Nankingstoff50 über einem Unterkleid aus schwerem erbsengrünen Cordsamt, en tablier51 besetzt mit Rosenkohl-Bouquets; Mieder und Ärmel hübsch besetzt mit Calimanco52 und geschmückt mit rosa Schleppe und weißen Rettichen. Kopfschmuck: Karotten und Zipfel.

Lady Snobky

Costume de Cour53: Schleppe aus erlesensten Pekingtüchlein54, elegant besetzt mit Goldflitter, Stanniol und Aktenschnüren. Leibchen und Unterrock aus himmelblauem Baumwollsamt, besetzt mit bouffants55 und nœuds56 von Klingelzügen. Brustlatz: eine Semmel. Kopfschmuck: ein Vogelnest mit einem Paradiesvogel57 über einem schweren Türklopfer aus Messing en ferronnière58. Dieses prächtige Kostüm, verfertigt von Madame Crinoline aus der Regent Street, war Objekt allgemeiner Bewunderung.»

Das haben Sie gelesen. O Mrs Ellis! O Mütter, Töchter, Tanten und Großmütter Englands, dies ist die Art von Mitteilungen, die für Sie in den Zeitungen steht! Wie könnten Sie es denn vermeiden, Mütter, Töchter etc. von Snobs zu sein, solange Ihnen ein solches Geschwätz vorgesetzt wird?

Sie stopfen das rosige Füßchen einer jungen vornehmen chinesischen Dame in einen Hausschuh, der etwa die Größe eines Salztöpfchens hat, und halten den armen kleinen Zeh darin so lange gefangen und verdreht, bis die zwergenhafte Verkümmerung unheilbar ist. Später könnte sich der Fuß nicht einmal zu seiner natürlichen Größe ausdehnen, wenn Sie ihr eine Waschwanne als Schuh gäben; ihr ganzes Leben lang wird sie kleine Füße haben und ein Krüppel sein. Ach meine liebe Miss Wiggins, danken Sie Ihren Sternen dafür, dass Ihre schönen Füße – wiewohl ich feststelle, dass diese, wenn Sie gehen, nahezu unsichtbar klein sind –, danken Sie also Ihren Sternen dafür, dass die Gesellschaft sich an ihnen niemals so vergangen hat; schauen Sie sich jedoch um und sehen Sie, wie vielen unserer Freunde in den höchsten Kreisen das Gehirn derart früh und rettungslos gestaucht und entstellt wurde.

Wie kann man denn von diesen armen Geschöpfen erwarten, dass sie sich natürlich bewegen, wenn die Welt und ihre Eltern sie doch so grausam verstümmelt haben? Solange eine «Hofpostille» existiert – wie zum Teufel sollen Leute, deren Namen darin aufgeführt werden, sich je für gleichen Ranges halten wie die Rasse von Speichelleckern, die täglich diesen abscheulichen Unsinn liest?

Ich glaube, unseres ist nun das einzige Land auf der Welt, in dem die «Hofpostille» noch in voller Blüte steht – in dem man liest: «Heute wurde Seine Königliche Hoheit Prinz Pattypan in seinem Laufwagen an die frische Luft gebracht», «Prinzessin Pimminy wurde ausgefahren, geleitet von ihren Ehrendamen und begleitet von ihrer Puppe» etc. Wir lachen über die Feierlichkeit, mit der Saint Simon verkündet: «Sa Majesté se médicamente aujourd’hui.»59 Unmittelbar vor unseren Augen ereignet sich täglich der gleiche Wahnwitz. Jener wunderbare, geheimnisvolle Mann, der Verfasser der «Hofpostille», erscheint jeden Abend mit seinen Neuigkeiten in der Zeitungsredaktion. Einmal bat ich den Herausgeber einer Zeitung um die Erlaubnis, ihm auflauern und seiner ansichtig werden zu dürfen.

Ich hörte, in einem Königreich, in dem es einen deutschen Prinzgemahl gibt (es muss sich um Portugal60 handeln, da die Königin dieses Landes einen kleinen deutschen Fürsten geheiratet hat, der von den Eingeborenen sehr bewundert und geachtet wird), habe dieser, sooft er sich daran ergötzt, zwischen den Karnickelkäfigen von Sintra oder den Fasanengehegen von Mafra zu jagen, einen Jagdhüter bei sich, der ihm selbstverständlich das Gewehr lädt, dieses dann einem Edelmann, dem königlichen Stallmeister, aushändigt, welcher es sodann dem Fürsten reicht, der munter drauflosfeuert – das abgefeuerte Gewehr dem Edelmann zurückgibt, der es dem Jagdhüter reicht, und so weiter. Aber niemals wird der Fürst das Gewehr aus der Hand des Ladenden entgegennehmen.

Solange diese unnatürliche und monströse Etikette andauert, muss es Snobs geben. So lange sind die drei an diesem Vorgang beteiligten Personen Snobs.

1. Der Jagdhüter – von allen am wenigsten Snob, denn er erfüllt nur seine tägliche Pflicht; hier jedoch erscheint er als Snob, das heißt in einer Position der Erniedrigung vor einem anderen Menschen (dem deutschen Prinzen), mit dem er nur über einen Dritten Umgang haben darf. Ein freier portugiesischer Wildhüter, der sich selbst für unwürdig erklärt, mit einem anderen unmittelbar zu verkehren, erklärt sich zum Snob.

2. Der begleitende Edelmann ist ein Snob. Wenn es den deutschen Fürsten entehrt, das Gewehr vom Jagdhüter entgegenzunehmen, entehrt es auch den geleitenden Edelmann, diesen Dienst zu tun. Er verhält sich als Snob gegenüber dem Jagdhüter, den er am Umgang mit dem Fürsten hindert – als Snob gegenüber dem Fürsten, dem er entehrende Unterwürfigkeit bezeugt.

3. Der Prinzgemahl von Portugal ist ein Snob, weil er andere Menschen in dieser Form beleidigt. Es ist nichts dabei, die Dienste des Jagdhüters unmittelbar anzunehmen; doch schmäht er mittelbar den geleisteten Dienst und die beiden Diener, die ihn vollziehen; und daher ist er, sage ich mit gebührender Achtung, ein höchst unzweifelhafter wiewohl königlicher SN-B.

Und dann liest man im «Diario do Governo»61:

«Gestern erging sich Seine Majestät, der König, auf der Jagd in den Wäldern von Sintra, geleitet von Seiner Exzellenz dem Obersten Whiskerando Sombrero. Seine Majestät kehrte fürs Mittagsmahl heim nach Necessidades62 etc. etc.»

«Ach, schon wieder diese ‹Hofpostille!›», rufe ich. Nieder mit der «Hofpostille» – diesem Werkzeug und Verbreiter der Versnobtheit! Ich gelobe, ein Jahr lang jede Tageszeitung zu abonnieren, die ohne Hofnachrichten erscheint – und sei es gar der «Morning Herald»63. Wenn ich diesen Unfug lese, schwillt in mir der Zorn an; ich fühle mich wie ein Verräter, ein Königsmörder, ein Mitglied des «Calf’s Head Club»64.

Die einzige Hofpostillengeschichte, die mir je gefallen hat, war die über den König von Spanien, der teilweise geröstet wurde, weil die Zeit zu knapp war, als dass der Premierminister dem Obersten Kammerherrn hätte befehlen können, den Bewahrer des Großen Goldzepters zu ersuchen, den Ersten Diensttuenden Pagen anzuweisen, den Hauptlakaien zu bitten, der Ehrenzofe aufzutragen, dass sie einen Wassereimer bringe, Seine Majestät zu löschen. Ich gleiche dem Pascha mit den drei Rossschweifen, dem der Sultan seine Hofpostille schickt, die Bogensehne.

Es würgt mich. Möge es für immer abgeschafft werden!

KAPITEL 5

Was Snobs bewundern

Nun wollen wir erörtern, wie schwierig es selbst für große Männer ist, dem Snobismus zu entgehen. Der Leser, dessen edle Empfindsamkeit angewidert ist von der Behauptung, dass Könige, Prinzen und Lords Snobs seien, hat gut reden, wenn er sagt: «Du bist doch nach eigenem Bekunden selbst ein Snob. Unter dem Vorwand, Snobs zu beschreiben, malst du, dünkelhaft und dumm wie Narziss, nichts als deine eigene hässliche Visage ab.» Ich bin jedoch diese übellaunige Aufwallung seitens meines getreuen Lesers zu vergeben gewillt, da sie auf seine unselige Geburt und Herkunft zurückzuführen ist. Vielleicht ist es Briten generell unmöglich, nicht in gewissem Maße Snob zu sein. Gelänge es, die Leute hiervon zu überzeugen, wäre das gewiss schon ein ungeheurer Fortschritt. Wenn ich die Krankheit dargelegt habe, dürfen wir hoffen, dass andere, wissenschaftlich Veranlagte das Heilmittel zu entdecken vermögen.

Wenn Sie, ein Mensch aus den mittleren Schichten, ein Snob sind – Sie, dem niemand besonders schmeichelt; der nicht von Speichelleckern umgeben ist; den keine katzbuckelnden Diener oder Verkäufer zur Tür hinausgeleiten; den der Polizist zum Weitergehen auffordert; der herumgestoßen wird im Gedränge dieser Welt und unter unseren Brüdern, den Snobs –, dann bedenken Sie, wie viel schwerer es einem Menschen fällt, dem zu entgehen, wenn er nicht über Ihre Vorteile verfügt und sein Leben lang, der Lobhudelei unterworfen, Zielscheibe von Gemeinheiten ist: Bedenken Sie, wie schwer es für einen Götzen der Snobs ist, kein Snob zu sein.

Als ich in dieser bemerkenswerten Weise mit meinem Freund Eugenio disputierte, ging Lord Buckram an uns vorüber, der Sohn des Marquis von Bagwig, und klopfte an die Tür des Familiensitzes am Red Lion Square. Bekanntlich nahmen seine edlen Eltern vorzügliche Stellungen am Hof jüngst verblichener Herrscher ein. Der Marquis war Verweser der Speisekammer, Mylady Verweserin des Puderschränkchens bei Königin Charlotte. Buck (wie ich ihn nenne, da wir eng vertraut sind) gewährte mir im Vorübergehen ein Nicken, und ich fuhr fort, Eugenio zu beweisen, wie unmöglich es diesem Edelmann wäre, nicht einer von uns zu sein, da sich doch sein Leben lang Snobs mit ihm befasst hätten.

Seine Eltern beschlossen, ihn nicht von einem Hauslehrer unterrichten zu lassen, sondern schickten ihn zum frühestmöglichen Zeitpunkt auf eine Schule. Reverend Otto Rose, Dr. theol., Prinzipal der Vorbereitenden Akademie für junge Adlige und Gentlemen, Richmond Lodge, übernahm die Erziehung dieses kleinen Lords, fiel nieder und betete ihn an. Er stellte ihn allen Vätern und Müttern vor, die anreisten, um ihre Kinder in der Schule zu besuchen. Mit Stolz und Wonne sprach er vom hochwohlgeborenen Marquis von Bagwig als einem der liebenswerten Freunde und Gönner seines Seminars. Mit Lord Buckram köderte er eine derartige Menge von Schülern, dass an Richmond Lodge ein neuer Flügel angebaut und das Etablissement um fünfunddreißig neue weiße, baumwollbezogene Bettchen ergänzt wurde. Mrs Rose nahm den kleinen Lord oft in ihrem Einspänner mit, wenn sie zu Besuchen ausfuhr, so dass die Gattin des Pfarrherrn und die Frau des Arztes beinahe starben vor Neid. Als ihr eigener Sohn und Lord Buckram ertappt worden waren, wie sie gemeinsam einen Obstgarten plünderten, prügelte der Dr. theol. sein eigen Fleisch und Blut ganz unbarmherzig, weil er den jungen Lord auf Abwege geführt hatte. Unter Tränen schied er von ihm. Auf dem Tisch in des Prinzipals Arbeitszimmer lag immer, wenn er Gäste empfing, ein Brief an den Hochwohlgeborenen Marquis von Bagwig.

In Eton wurde einiges an Versnobtheit aus Lord Buckram herausgeprügelt; ganz unvoreingenommen wurde er mit Birkenruten behandelt. Aber selbst dort lief ihm eine erlesene Gruppe unterwürfiger Schmarotzer nach. Der junge Crœsus lieh ihm dreiundzwanzig funkelnagelneue Sovereigns65 aus der Bank seines Vaters. Der junge Crawley erledigte für ihn die Schularbeiten und bemühte sich um eine Einladung zu ihm nach Hause; dafür vertrimmte ihn der junge Bull in einem fünfundfünfzigminütigen Kampf, und zu seinem großen Nutzen wurde er mehrmals ausgepeitscht, weil er die Schuhe seines Lehrers Smith nicht gründlich genug poliert hatte. Nicht alle Jungen sind am Morgen ihres Lebens Speichellecker.

Als er jedoch auf die Universität ging, krabbelten ganze Horden von Speichelleckern auf ihm herum. Die Tutoren66 schmeichelten ihm. Die Professoren machten ihm plumpe Komplimente. Der Dekan vermerkte weder seine Abwesenheit beim Gottesdienst, noch hörte er je den Lärm, der aus seinen Räumen drang. Eine Anzahl achtbarer junger Burschen (unter den Achtbaren, in der Baker-Street-Schicht, gedeiht die Versnobtheit nämlich besser als in jeder anderen Gruppe Englands), eine Anzahl von ihnen klebte an ihm wie die Egel. Crœsus musste ihm nun immer wieder Geld leihen, und Buckram konnte nicht mit den Hunden ausreiten, ohne dass Crawley (von Natur aus ein schüchternes Geschöpf) ebenfalls draußen war und jedes Hindernis zu überspringen suchte, gegen das sein Freund anritt. Der junge Rose kam in dasselbe College; sein Vater hatte ihn ausdrücklich zu diesem Zweck zurückgehalten. Er ließ es sich einen Quartalswechsel kosten, Buckram ein einziges Dinner zu geben; er wusste ja, dass man ihm diesem Behuf gewidmete Extravaganzen jederzeit verzieh; und wenn er Buckrams Namen in einem Brief erwähnte, erreichte ihn von daheim stets eine Zehn-Pfund-Note. Welch wüste Visionen sich im Hirn von Mrs Podge und Miss Podge, Gattin und Tochter des Prinzipals von Lord Buckrams College, abspielten, weiß ich nicht, aber dieser ehrwürdige alte Gentleman war von Natur aus allzu sehr Lakai, um auch nur eine Minute lang anzunehmen, eines seiner Kinder könnte einen Adligen heiraten. Daher betrieb er eilends die Verbindung seiner Tochter mit Professor Crab.

Als Lord Buckram seinen Studienabschluss ehrenhalber erlangt hatte (denn auch Alma Mater ist ein Snob und kriecht vor einem Lord wie alle anderen), als Lord Buckram ins Ausland reiste, um seine Ausbildung zu vollenden, nun, Sie alle wissen, welche Gefahren dort auf ihn lauerten und wie viele Angelhaken nach ihm ausgeworfen wurden: Lady Leach und ihre Töchter folgten ihm von Paris nach Rom und von Rom nach Baden-Baden; Miss Leggit brach vor seinen Augen in Tränen aus, schlang die Arme um den Hals ihrer Mama und wurde ohnmächtig, als er seinen Entschluss verkündete, Neapel zu verlassen; Hauptmann Macdragon aus Macdragonstown, Grafschaft Tipperary, forderte ihn auf, «dass er seine Absichten klaamacht von wegens meine Schwester, Miss Amalia Macdragon aus Macdragonstown», und er wollte ihn erschießen, falls er nicht dieses makellose, schöne junge Wesen heiratete, welches später von Mr Muff in Cheltenham zum Altar geführt wurde. Hätten Beharrlichkeit und vierzigtausend Pfund in bar ihn verlocken können, so wäre aus Miss Lydia Crœsus gewiss Lady Buckram geworden. Graf Towrowski nahm sie später nur zu gern samt der Hälfte des Geldes, wie die ganze bessere Gesellschaft weiß.

Und nun ist der Leser vielleicht begierig zu erfahren, was dies für ein Mann ist, der so vieler Damen Herz verwundet hat und bei Männern in solch erstaunlicher Gunst stand. Wenn wir ihn beschreiben wollten, müssten wir persönlich werden, und bekanntlich tut der «Punch» dies nie. Überdies hat es wirklich keinerlei Bedeutung, was für ein Mann er ist und welche persönlichen Qualitäten er besitzt.

Angenommen, er wäre ein junger Edelmann mit literarischen Neigungen und veröffentlichte noch so törichte und schlechte Gedichte, so würden die Snobs Tausende seiner Bände kaufen und die Verleger (die meine Passionsblumen und mein großartiges Epos um keinen Preis haben wollten) ihm zu seinem Recht verhelfen. Angenommen, er wäre ein Edelmann mit jovialen Neigungen und einem Hang, Türklopfer abzureißen, Schnapsbudiken zu frequentieren und Polizisten halb totzuschlagen, so würde die Öffentlichkeit seine Zerstreuungen mit Wohlwollen und Sympathie verfolgen und sagen, er sei ein herzhafter, aufrechter Kerl. Angenommen, er wäre ein Liebhaber von Kartenspiel und Pferderennen, hätte einen Hang zum Schwindeln und ließe sich gelegentlich dazu herab, einen Einfaltspinsel beim Kartenspiel auszunehmen, so würde ihm die Öffentlichkeit verzeihen, und viele ehrbare Leute würden ihm den Hof machen, wie sie es auch bei einem Einbrecher täten, wenn dieser zufällig ein Lord wäre. Angenommen, er wäre ein Idiot, so wäre er dank unserer glorreichen Verfassung doch gut genug, über uns zu herrschen. Angenommen, er wäre ein ehrlicher, hochherziger Gentleman, umso besser für ihn. Er kann jedoch ein Esel sein und dennoch geachtet oder ein Raufbold und dennoch ungeheuer beliebt oder ein Schurke, und dennoch würde man für ihn Entschuldigungen finden. Snobs würden ihn immer noch verehren. Männliche Snobs werden ihm alle Ehren erweisen und weibliche ihn mit Wohlgefallen betrachten, ganz gleich, wie hässlich er auch sei.

KAPITEL 6

Über einige achtbare Snobs

Nachdem mir eine Menge Vorwürfe gemacht wurden, weil ich Monarchen, Fürsten und den geachteten Adel in die Kategorie der Snobs verwiesen habe, hoffe ich, mit diesem vorliegenden Kapitel allen zu gefallen, indem ich meine feste Meinung bekunde, dass sich die größte Vielfalt an Snobs in den respektablen Klassen dieses weitläufigen, glücklichen Reiches findet. Ich gehe meine geliebte Baker Street hinab (zurzeit befasse ich mich mit einer Biographie von Baker67, dem Begründer dieser gefeierten Straße), schlendere durch Harley Street (wo jedes zweite Haus ein Totenschild68