0,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein medizinisch-psychologischer Roman über die Zerrissenheit moderner Menschen, Heilung und den Preis der Vernunft.

Der Schriftsteller Toby Neumann kämpft gegen die Spätfolgen jahrelanger Medikamenten-Therapien und eine Gesellschaft, die Krankheiten verwaltet, aber selten heilt. Als seine Partnerin ihn verlässt, stürzt er in einen Strudel aus Selbstzweifeln, Wut und der Suche nach einem Sinn jenseits der üblichen Strukturen.

Er gelangt zu einer naturheilkundlichen Ärztin - einer Frau, die mehr in ihm sieht als einen Patienten. Doch ihr Ehemann, ein mächtiger Unternehmer, zieht Toby in eine gefährliche moralische Spirale. Zwischen Empathie und Manipulation, zwischen Körper und Geist verschwimmen auch die Grenzen zwischen Wahrheit und Wahn.

Sprachlich intensiv, psychologisch präzise und von beklemmender Aktualität!

Dieser Kriminalroman erschien auch unter dem Titel "Die Wahrheit schläft nicht ewig".

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Das Gift der Lüge

Krimi

BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitelinfo

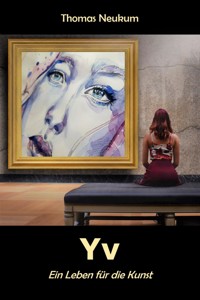

Thomas Neukum

DIE WAHRHEIT SCHLÄFT NICHT EWIG

Krimi

Copyright 2023

Prolog

Die Wahrheit kann ein Krampf der Liebe sein – reif für die Klapse oder reif für ein Buch. Angespannt wie ein Schachspieler dachte Toby Neumann beim Schreiben möglichst alles vom Ende her. Dennoch musste er einen Satz löschen, rieb sich die Schläfen und tippte die Worte neu.

Er litt unter Epilepsie.

Eigentlich hätte er nach zwei Stunden des äußerlichen Starrens und inneren Bilderrauschens eine Pause machen müssen. Toby schrieb nicht vorranging für Geld, obwohl er das vielleicht sollte.

Die Nähte seines gutsitzenden, sauberen Pullovers lösten sich unter der Achsel und bildeten ein kleines Loch. Draußen auf dem Fensterbrett ließ sich eine Möwe nieder und schielte ihn durch die geschlossene Scheibe an, wie das nicht selten in Rostock vorkam. Toby lebte in einer kleinen Wohnung mit hellbraunen Möbeln und einer abgenutzten Couch, aber nicht allein.

Seine Freundin, Emma, die wie er 39 Jahre war, zahlte die Miete von ihrer vollen Erwerbsminderungsrente. Wenngleich sie hübsch und schlank aussah, litt sie an schwerwiegenden Gewebsveränderungen. Die Krankheit war beinahe so besorgniserregend wie Krebs und wucherte am schlimmsten in der Lunge. Zudem hatte Emma eine Angststörung, die einerseits ihre Atemnot mitverursachte, andererseits bewirkte. Es war kompliziert.

Toby kniff unter Schwindelgefühlen am Schreibtisch die Augen zusammen, doch er hörte, wie Emma ihren Sauerstoffschlauch durch die Wohnung schleifte. Sie schob ihn zugleich in ihrer Nase zurecht, die ungeachtet ihrer Blässe bis zu den Wangen mit entzündeten Fleckchen behaftet war.

In einer Zimmerecke stand der stahlgraue Sauerstofftank. Emma konnte an diesem großen Behälter auch ein kleineres, tragbares Gerät aufladen. Trotzdem keuchte sie bei jedem Schritt und brauchte draußen sogar einen motorisierten Rollstuhl. Das Problem war nämlich nicht so sehr das Ein- als vielmehr das Ausatmen. Wenn die Lungen mit verbrauchter Luft, also Kohlendioxid voll sind, dann passt kein Sauerstoff mehr hinein. Um das zu begreifen, muss man nicht einmal Medizin studiert haben. Nichtsdestoweniger wurde jede Woche ein Brimborium mit der Sauerstofflieferung veranstaltet, um den Tank wieder zu befüllen. Gab es denn keine bessere Hilfe?

Eine Lungentransplantation würde Emma kaum überleben. Dass die Mediziner aber ihren modernen Fortschritt lobten und so ratlos waren, so unfähig, das enttäuschte Toby zutiefst.

„Es ist schon nach sieben“, sagte Emma. „Ich beginne mal langsam, das Abendessen zu kochen, ja? Schreib in Ruhe weiter.“

Tobys Stresslevel schoss jedoch nach oben. „Ich werde dir gleich helfen, Emma! Wirklich gleich …“

Er wollte nur noch einen Absatz fertigschreiben und die Gedanken wiedereinfangen, die ihm vorher zugeflogen waren. Doch sie schwirrten wie Bienen in der hereinbrechenden Dämmerung seines Kopfes umher, wobei sie ihn vielleicht stechen und keinen Ertrag mehr einbringen würden. Weshalb ausgerechnet diese Metapher ...?

Emmas Onkel drosch lieber Phrasen wie: ›Wenn’s nicht geht, geht’s nicht.‹ Das passte zu diesem wohlmeinenden Barbaren mit dem Gesicht eines haarigen Leberkäses! In der Küche aber schepperte das Geschirr so laut, dass es Toby durchzuckte und er sich von seinen abschweifenden Überlegungen losriss.

Emma hatte Olivenöl in eine Pfanne gegeben und schnitt Gemüse: Zwiebeln, Auberginen, Zucchini und Paprika. In einem Topf sprudelte allerdings schon Wasser.

„Soll ich die Nudeln reinmachen?“, fragte sie.

„Nein, nein, vor allem die Aubergine braucht doch viel länger“, antwortete Toby. Weil Emma das Gemüse wieder mal Stückchen für Stückchen zerkleinerte, statt es übereinanderzuschichten und mehr auf einen Streich zu schaffen, bat er um das Messer. Aber schon im selben Augenblick nahm Toby es ihr aus der Hand und säbelte drauflos. Ruckzuck verfrachtete er die bunten Lebensmittel in die Pfanne und ließ sie brutzeln.

Obwohl Emma nun regungslos danebenstand, schnaufte sie heftiger als zuvor. Sie beobachtete verunsichert, wie Toby die Knoblauchpresse und eine Flasche mit stückigen Tomaten aus dem Schrank holte.

„Kann … kann ich sonst noch etwas tun?“, fragte Emma.

„Schon gut, nein. Doch! Rühr bitte in der Pfanne. Ich hol die Kräuter aus der Gefriertruhe“, antwortete Toby, und sogleich drehte er sich zu den Fächern unter dem Kühlschrank. Dabei erweckte er den Eindruck eines leicht- bis mittelgewichtigen Boxers, der unsichtbaren Schlägen ausweichen will und sich duckt. Ihn befielen stärkere und stärkere Nackenschmerzen.

Während er wie aus dem Unterbewusstsein weiterkochte, blitzte auf einer höheren Ebene seines Bewusstseins der gesamte Absatz auf, den er nicht fertigschreiben konnte. Toby sah Zeile für Zeile mit fotografischer Klarheit vor sich. Doch wenn er jetzt zurück an den Laptop hechten würde, käme er noch übler ins Rotieren. So eine dämliche Zwickmühle!

Als Toby die Nudeln verspätet ins Wasser schütten wollte, musste er verblüfft feststellen, dass sie schon im Topf siedeten. „Oh, na gut, du hast sie reingetan“, sagte er zu Emma.

„Nein, das warst du.“

„Ich? Vor wie vielen Minuten?“

Emma hüstelte. „Ich habe nicht auf die Uhr gesehen.“

Das alles ärgerte Toby, weil er ein genauer Mensch war und seine Bemühungen um Genauigkeit zunichte gemacht wurden. Dennoch unterdrückte er jedes Schimpfwort gegenüber Emma und auch das Zittern in seinen Fingern, um zwei Teller herauszuholen. Nebelschwaden schwammen vor seinem Auge vorbei, als würden die Nudeln bereits seit einer halben Ewigkeit in einem Dampfbad liegen. Toby konnte jedoch nicht die Tatsache übersehen, dass sich da epileptische Symptome zusammenbrauten.

Woher kamen sie? Wem musste er diese Nervenschäden, diese Spätfolgen, diesen vermurksten Alltag zuschreiben? Reichte denn Emmas Krankheit nicht schon aus! Toby war kerngesund gewesen, bevor …

„Scheiße!“, rief er, weil ihm ein Teller zu Boden fiel und laut zerklirrte. Irgendwie tat es ihm furchtbar leid.

Emma starrte auf die Splitter und hatte ihre Schultern zur Brust vorgeschoben, als möchte sie ihre Lungen schützen. Obwohl sie dadurch erst recht nicht tief atmen konnte, sagte sie plötzlich: „Ich feg es zusammen, Toby. Bloß keine Hektik.“

Sie ging zu ihrem Tank und drehte die Leistung aufs Maximum, womit der Sauerstoff trotz der Kochgeräusche hörbar durch den Schlauch zischte. Toby überlegte, ob er die Scherben rasch selber beseitigen sollte. Doch es war bereits fraglich gewesen, wie er Emma das Messer aus der Hand genommen hatte. Er wollte sie nicht unselbstständig machen, wenn sie schon zur Tat schritt.

Derweil sie zusammenfegte, angelte er prüfend eine Nudel aus dem Wasser und schmeckte das Ratatouille ab. Da, natürlich! Toby bekrittelte sich selber, weil er vergessen hatte zu salzen, aber er holte das unverzüglich nach. Es wäre ja noch schöner, wenn er seiner Freundin oder irgendeiner Frau etwas Unausgegorenes vorsetzen würde.

Emma stützte sich allerdings nach der getanen Arbeit mit dem Besen gegen die Wand und rang so verzweifelt nach Luft, als wäre sie mehrfach um den Block gerannt. Wie jeder Mensch atmete sie unter großen Anstrengungen durch den Mund. Das bedeutete, dass der Sauerstoff zu allem Übel hin nur passiv durch die Nase eindrang und teilweise verpuffte. Wieder empfand Toby eine glühende Wut auf die naseweisen Ärzte, und wieder zwang er sich zur Selbstbeherrschung.

„Ähem, danke vielmals, Emma. Entschuldige, dass mir der Teller runtergefallen ist.“

Sie winkte beschwichtigend mit der Hand, da ihr der Atem zum Reden fehlte. Nachdem Toby den kaputten Teller ersetzt und das wohlriechende Gericht aufgefüllt hatte, stellte er alles auf den Tisch.

Emma erholte sich mühsam und nahm gegenüber von ihm Platz. „Guten Appe…tit“, schnaufte sie.

Weil sein rechter Unterarm verkrampft war, hielt Toby nur mit links eine Gabel und aß vorgebeugt. Merkwürdigerweise wirkte Emma gar nicht mehr beunruhigt, geschweige denn beängstigt.

„Ich bestreite nicht“, sagte Toby, „dass Medikamente beispielsweise die Kindersterblichkeit senken. Die ›Ärzte ohne Grenzen‹ riskieren ihr Leben, und unsere Notfallchirurgen retten viele. Als ich mal spazieren ging, erzählte mir ein alter Mann nach einem Schlaganfall, dass sie mit einer schlauchartigen Sonde über seine Leiste eingedrungen sind und auf diesem erstaunlichen Weg die Gefäßverstopfung im Gehirn beseitigt haben. Die Ursache wurde behoben. Sobald es aber im Fall von chronischen Krankheiten zu Schläuchen, Pillen, Symptombehandlungen und anderen Oberflächlichkeiten kommt …“ Toby schluckte hart an einem Bissen. „Diese Verhältnisse beziehungsweise Missverhältnisse sind absurd, einfach absurd!“

„Ich weiß“, erwiderte Emma müde.

„Hast du denn mal klipp und klar an den Stolz dieser Idioten appelliert, damit sie sich mehr anstrengen? Sie schaufeln sich durch so viele Patienten und Termine, dass sie sich erst richtig um dich kümmern, wenn du Druck ausübst.“

„Ich habe mit ihnen gesprochen, ja.“

„Und was antworten sie?“, fragte Toby gereizt.

Emma schaute in ihren Teller, kaute vorsichtig und zuckte mit den Schultern. „Sie sagen, dass sie auch keine Wunder vollbringen können.“

Dieses Zitat eines Zitates unterstrich doppelt die Einfallslosigkeit. Wahnsinnig frustrierend war das alles! Toby versuchte sein Trauma nicht an Emma auszulassen, zumal sie es schon bis zum Überdruss kannte. Doch es explodierte in einem Redeschwall aus ihm heraus:

„Ich bin nur Autodidakt, in einem Milieu von besoffenen Arbeitern aufgewachsen, geprügelt worden und auf der Hauptschule gelandet. Weil dort die Talentförderung von kreativen Kindern ein Fremdwort war und ich mich – welch Wunder – nicht wohlfühlte, hat man mich zu Psychiatrieärztin geschleppt! Ich ließ mich beschwatzen, dass man mich in eine Klinik überwies, und noch in eine, und noch in eine, und noch in eine. In meiner gesamten Jugend hatte ich keine Chance auf eine normale Ausbildung. Als ich nur noch einen einzigen Ausweg sah und sagte, dass ich Schriftsteller werden möchte, diagnostizierte mir ein Psychiater einen schizophrenen Größenwahn. Weißt du, wie viele Psychopharmaka mir über die Jahre verabreicht wurden?“ (Emma wollte etwas erwidern, aber Toby hatte sich in Rage geredet.) „Mehr als 20.000 Tabletten mit kritischen Inhaltsstoffen und noch kritischeren Nebenwirkungen! Man kann aber die Milieuprobleme eines Menschen nicht therapieren, indem man Chemie in seinen Körper schüttet. Das ist sozialpsychologisch so verpeilt, dass es in einen Roman von Franz Kafka und überhaupt nicht in die heutige Realität gehören dürfte. Tja! Ich bin dieser Hölle zwar entkommen, aber um welchen Preis? Es ging wirklich mit dem Teufel zu, dass diese Ärzte mich nicht ermordet haben. Mein Nervensystem ähnelt einem Computer, der tausendmal zu Boden geschmettert wurde und wundersamerweise noch funktioniert, wenn auch mit einem gravierenden Wackelkontakt. Ich habe an drei dieser Ärzte geschrieben – zwei Psychiater, eine Neurologin – und von keinem eine Antwort erhalten. Natürlich nicht! Sie können meine Worte nicht einfach leugnen, aber mir zustimmen, das werden sie sich niemals getrauen. Schon ein kleiner Satz der Entschuldigung hätte mir geholfen, meinen Seelenfrieden zu finden. Doch diese Leute befürchten wahrscheinlich nur, dass so etwas gleichbedeutend mit einem Schuldeingeständnis wäre und ich es vor Gericht gegen sie verwenden könnte. Lieber schweigen sie und verstecken ihr schlechtes Gewissen. Oder darf man von Ärzten kein Gewissen mehr erwarten? Sie haben mein Leben mit ihren Behandlungsmethoden ruiniert!“

Emma hielt ihre Gabel gesenkt und atmete so beklommen, als wäre ihre Brust versteinert. Zugleich erwiderte sie völlig emotionslos: „Ist halt so.“

Tobys Gesicht verzog sich schmerzhaft. „Das klingt, als wäre dir alles gleichgültig. Hast du denn gar kein Mitgefühl?“

„All die Jahre über hatte ich Mitgefühl und versucht, dir zu helfen, Toby. Ich habe dir meine Physiotherapeutin empfohlen, damit sie deine Krämpfe lindert … Adressen von Traumatologen und Psychologen rausgesucht, die keine Tabletten verschreiben … eine naturheilkundige Ärztin ausfindig gemacht, die deine Skepsis gegenüber der Schulmedizin versteht … Aber du lehnst alles ab.“

„Das ist nicht wahr“, protestierte Toby. „Ich war bei der Physiotherapeutin und sogar bei der naturheilkundigen Ärztin, aber sie konnten mir auf Dauer nicht helfen.“

„Ich kann auch nicht mehr“, schüttelte Emma den Kopf.

„Was soll denn das heißen?“

„Dass ich selber zu krank bin“, sagte sie schwach.