0,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein skandalöser Roman über Lust, Macht und Moral im Schatten der Französischen Revolution

Paris, 1781. Während die Jünger von Rousseau die Tugend predigen, lebt der Baron Lui de Figœr nach der wahren Philosophie seiner Zeit: dem Laster. Zwischen Intrigen, Freidenkertum und frivolen Salons entfaltet sich ein Spiel aus Verführung, Verrat und Aufklärung - geleitet von der ebenso schönen wie gefährlichen Marquise Diamond de La Valheur.

Zynisch, sinnlich und scharfzüngig

Der Wüstling ist kein historischer Schmöker, sondern eine satirische Versuchsanordnung über Heuchelei und Triebe im Zeitalter der Vernunft. Für Leserinnen und Leser von Laclos, Diderot, de Sade sowie modernen Gesellschaftssatiren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 141

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Der Wüstling

BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitel-Info

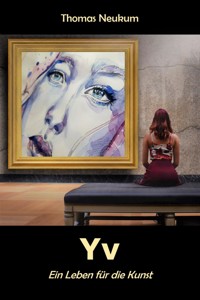

Thomas Neukum

DER WÜSTLING

Historischer Roman© 2022

PROLOG

Das Laster herrscht seit jeher über die schlechten und besseren, ja noblen Plätze. Doch selten verzaubert es die mittelmäßigen Zeitgenossen.

Im Frühjahr 1781 amüsierte sich der Wüstling Lui mit einer Marquise in einem Pariser Theater. Die Darsteller gebärdeten sich laut, aber die Loge war dunkel und nur halbvoll. Lui hatte seinen Mantel über die Lenden gebreitet, und die behandschuhten Finger der Marquise ließen sein strammes Glied zucken.

Infolge ihres spöttischen Lächelns verzog sich der aufgemalte Schönheitsfleck in ihrem Gesicht. Sie trug eine weiße Turmperücke und ein türkis-silbernes Kleid mit Korsett, das ihren üppigen Busen hochquetschte. Gar nicht weich, vielmehr kristallhart klang ihr Name, Diamond de La Valheur.

Ihr Begleiter, Lui de Figœr, war vierzig und damit fünf Jahre reifer als die Marquise. Nichtsdestoweniger befand er sich mit dem Titel eines Barons hierarchisch unter ihr. Er hatte eine weinrote Weste mit Goldknöpfen und schwarze Lackschuhe an. So manche Mademoiselle war schon an seinen breiten Schultern dahingeschmolzen. Mag sein, dass er die Augen eines vernunftbegabten Ziegenbocks besaß. Doch sein verwegenes und zugleich gefühlvolles Antlitz machte ihn sehr attraktiv.

Diamond de La Valheur hauchte in sein Ohr: „Kannst du mit dem Frauenhelden in Molières Bühnenstück mithalten? Traust du dir zu, auch so tugendhafte Damen in abenteuerliche Begierden zu stürzen?“

„Ich denke, das habe ich schon bewiesen.“

„Wirklich? Warum hast du dann noch nicht Marie-Sophie de Beaux verführt?“

„Ihr Ehemann und ich sind alte Freunde. Auch wenn ich nicht an seiner Hochzeit war, verbinden uns besondere Erinnerungen an die Militärausbildung.“

„Ach? In dem Fall hast du es noch nicht gehört?“, sagte die Marquise mit süßlichem Machtbewusstsein zu Lui. Taktisch neckte sie unter dem Herrenmantel seine fleischige Eichel. Doch auf einmal umgriff sie mit Nachdruck seinen Schaft.

Der Wüstling seufzte. „Was denn?“

„Unser Offizier de Beaux ist bei der französischen Beteiligung am Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten gefallen.“

Betroffen schob Lui ihre Hand weg.

„Wo bleibt deine gerühmte Standfestigkeit?“, forderte ihn die Marquise heraus. „Ich habe Marie-Sophie bereits einen Kondolenzbrief geschrieben. Du solltest ihr dein herzliches Beileid aussprechen und ihre Lebensfreude wieder entfachen. Sie ist doch noch jung. Findest du sie nicht schön?“

„Soviel ich weiß, gibt es kaum eine schönere Frau.“

„Na! Wenn man bedenkt, wie lange eine Nachricht über den Atlantik braucht, dann könnte ihr Mann schon seit zwei Monaten tot sein. Ich wette, dass du es nicht schaffst, Marie-Sophie vor Ablauf ihres Trauerjahres zu erobern.“

„Wie lautet der Wetteinsatz?“

Diamond de La Valheur lachte. Doch rasch besann sie sich wieder auf ihr Geflüster: „Ein Freidenker namens Lui de Figœr hat mir einmal erklärt, dass die Lust sich selber Gewinn genug sei, und ich werde bei diesem Drama entzückt mitfiebern. Solltest du Marie-Sophie hingegen nicht zur Vernunft bringen und ihrer dummen Ehre berauben können, so verlierst du eben deinen Ruf als berüchtigter Jäger.“

„Abgemacht!“

Die Marquise schwebte auf einem Gefühl dunkler Vorfreude. Denn ihr Neid gegenüber jüngeren, schöneren, moralischeren Frauen wurde von Jahr zu Jahr rachsüchtiger.

Jetzt schlüpfte der Wüstling mit seiner Hand unter ihren Rock, was sich aufgrund der bauschigen Länge gar nicht so leicht machen ließ. Dafür trug Diamond de La Valheur keine Unterwäsche, und ihre Spalte war wunderbar feucht. Lui rieb geschickt ihre rosige Knospe.

Ah, die Marquise schwelgte!

Einige Gäste spähten herüber, aber nicht lange. Zum einen bannte das Treiben auf der Bühne ihre Aufmerksamkeit, zum anderen war Diamond de La Valheur eine ebenso hervorragende Schauspielerin wie die ganze Theatergruppe. Als sich die Duellierenden abstachen, unterdrückte sie ein Aufstöhnen höchster Wonne. Doch sie hielt in vorgetäuschtem Entsetzen eine Hand vor den Mund und klemmte ihre Schenkel zusammen, damit der Wüstling dieses kitzelige Spielchen nicht für sich entscheiden konnte.

Noch ehe der Vorhang fiel, zockelte sie mit Lui aus dem Theatergebäude. Draußen auf der Kutschbank wartete ihr Diener wie ein klotziger Nachtmahr.

Er stammte aus den Pyrenäen. Seine Augen wirkten so schwarzbraun wie seine Bartstoppeln. Außerdem trug er einen Lederwams, Hut und Peitsche sowie einen Langdolch mit kleinem Diamanten am Griff.

Der riesige Kerl stieg von der Kutsche herunter, nickte Lui zu und öffnete die samtgepolsterte Kabine mit einer Verbeugung für seine Herrin. „Haben Sie die Vorstellung genossen, Madame?“

„Und wie! Merci, Raoul.“

Ungeduldig rutschte sie mit Lui hinein. Dann fuhr Raoul mit einem Peitschenknall los.

Teufel aber auch, selten sah man eine Kutsche so durch Paris wackeln! Die gebumste Marquise überließ sich zügellos ihren Trieben.

Schnaubend hielten die Rösser vor ihrem Stadtpalais. Als Diamond de La Valheur aussteigen wollte, musste sie sich auf Luis Arm stützen, so herrlich zitterten ihre Beine. Er selber hatte den Druck noch nicht entladen und begleitete hinein.

Die Marquise zündete pompöse Kerzenleuchter an und ließ ihre Hüllen mal hier, mal dort fallen. Anschließend biss sie in eine Nougatpraline und schlürfte die Likörfüllung. Am Treppengeländer entlang schritt sie mit schaukelndem Po vor Lui die Stufen hoch.

Bevor Raoul die Pferde versorgte und in seine Kammer trottete, beobachtete er vom gepflasterten Hof aus, wie im Schlafzimmer die Vorhänge zugezogen wurden. Das unersättliche Weib schrie die halbe Nacht lang unter den Orgasmen.

1. KAPITEL

Der Besuch bei der jungen Witwe

Marie-Sophie lebte in einem geerbten Burgschlösschen am Waldrand bei Paris. Am Vormittag sprang der Wüstling von seinem Pferd in das stiefelhohe Gras. Er trug seinen Degen am Gürtel, ging zur metallbeschlagenen Eichentür und klopfte.

Lediglich ein Specht und ein Singvogel antworteten.

Doch auf einmal wurde der Riegel beiseitegeschoben. Eine blonde Maid mit Stupsnase, hohen Wangenknochen und Erdbeerschnute erschien im Türspalt. Sie hatte ein schlichtes Schnürkleid an und grüßte mit einem leichten, russischen Akzent: „Bonjour, Monsieur. Wie kann ich Ihnen helfen?“

Sieh an, dachte Lui, das muss die Zofe sein. Die Kleine machte auf ihn nicht den Eindruck, als würde sie hinter diesen Mauern inbrünstig den Rosenkranz beten.

„Ich bin ein alter Freund des gefallenen Offiziers de Beaux und würde gerne Madame de Beaux sprechen.“

„Ach, treten Sie ein“, bat die Zofe.

Sie ließ Lui in einem Gästesaal alleine warten. Eine Sammlung von Kelchen aus dem Mittelalter stand auf dem Kaminsims, und es war so kühl, als hätte hier seit einer ganzen Ära kein Feuer mehr geknistert. In einer Vase auf der langen Tafel ließen gelbe Narzissen ihre Köpfe hängen. Abgesehen davon entbehrte der Raum jede feminine Note.

Wie sehr sich das änderte, als die schöne Witwe eintrat! Ein anthrazitschwarzes Seidenkleid floss an ihrer schlanken Figur herab, und Perlen lagen um ihren Hals. Sie hatte ihr brünettes Haar hochgesteckt und blaue Augen. Trotz ihrer fünfundzwanzig Jahre strahlte sie Haltung im Schicksal aus.

Marie-Sophie betrachtete Lui und glaubte, diesen galanten Mann schon mal getroffen zu haben. Doch ihr war schleierhaft, wo.

„Sie kannten meinen ehrenwerten Gatten, Monsieur?“

„Wir absolvierten zusammen die Militärausbildung“, antwortete Lui. „Daher möchte ich Ihnen mein aufrichtiges Bedauern ausdrücken, dass Sie ihn durch seinen Heldentod verloren haben.“

Marie-Sophie stand Lui in geraumer Entfernung gegenüber. Zugleich hielt sie ihre Arme ausgestreckt am Körper und wusste nicht recht, wie sie reagieren sollte. „Vielen Dank für Ihre Anteilnahme.“

Er beeilte sich, in bescheidenem Ton zu erzählen: „Unter den Kameraden galt ich zwar als guter Fechter, und ich möchte das noch heute von mir behaupten, aber mir fehlte der Ehrgeiz für eine Kriegskarriere. Monsieur de Beaux mutete schon damals wie ein rechtwinkliger Normanne an und pflegte mich mit den Worten aufzuziehen, dass mir die Liebe zum Vaterland fehle. Doch warum sollte ein Patriot nicht die Friedenstauben lieben? Wenn ich auf diese Weise mit ihm sprach, dann säbelte er mit einem nachsichtigen Schmunzeln eine Scheibe von seinem französischen Käse ab. ›Koste mal, wie weich er schmeckt‹, sagte Monsieur de Beaux und teilte mit mir.“

Rein äußerlich blieb Marie-Sophie ungerührt, obwohl sie in einer vieldeutigen Geste eine Handfläche hob. „Ja, so war er. Wollen Sie nicht Platz nehmen und einen Schluck trinken?“

Je zurückhaltender der Wüstling anfangs wäre, desto mehr könnte er sich am Ende herausnehmen. Deshalb lehnte er aus strategischen Gründen ab. „Ich möchte nicht aufdringlich wirken.“

„Das tun sie nicht“, versicherte die junge Witwe.

„Immerhin ist der Unabhängigkeitskrieg unserer amerikanischen Freunde gegen die britische Kolonialmacht so gut wie gewonnen. Dem französischen Volk droht ohnehin die Geduld auszugehen.“

„Wie meinen Sie das?“

„Unsere Militärhilfe verschlingt Unsummen. Dabei ärgern sich die Steuerzahler bereits genug über die teure Hofhaltung unserer Majestät.“

„Ach ja, selbstverständlich.“ Marie-Sophie war gebildet und nun verdrossen darüber, dass sie vor diesem Herrn unvorteilhaft dastehen könnte. Sie hoffte auf eine günstigere Gelegenheit.

„Ihr petit château liegt hier an einem malerischen, jedoch abgeschiedenen Platz“, bemerkte Lui über das Burgschlösschen. „Manchmal jage ich in den Wäldern und mache eine größere Beute, als ich für meinen kleinen Eigenbedarf benötige. Wenn Sie einverstanden sind, möchte ich Ihnen nach Möglichkeit etwas abgeben und Ihre Trauer mit meiner selbstlosen Gesellschaft lindern.“

Marie-Sophie zögerte. Dennoch fand sie Lui so angenehm und überzeugend, dass sie einwilligte: „Sie dürfen gern wiederkommen.“

Erfreut ließ er sich von ihr zur Tür geleiten.

Als er ins Freie trat, ließ die junge Witwe abermals ihre Stimme erklingen: „Monsieur, Sie haben mir nicht gesagt, wie Sie heißen.“

Er neigte sein Haupt und lächelte sie an. „Verzeihung, ich bin Lui Patrice, Baron de Figœr.“

Figœr! Der berüchtigte Name verwirrte prompt ihre Sinne.

Leise erschien die Zofe hinter Marie-Sophie, und beide sahen dem Wüstling nach, wie er ritterlich auf seinem Pferd davongaloppierte.

Das Kaffeehausgespräch

In einem Café debattierte der hübsche Jurastudent Armand freundschaftlich mit dem strubbeligen Literaten Theo. Sie rührten in ihren Schokoladentassen. Theo wollte hitzig schlürfen und machte große Augen, als er feststellen musste, dass nur noch kalter Bodensatz vorhanden war.

„Ich gebe dir noch eine Schokolade aus“, sagte Armand.

„Oh, Diderot würde es dir danken.“

„Du nicht?“

„Ich noch mehr“, beteuerte Theo.

Auch wenn die zwei Freunde in ihrer Grundansicht übereinstimmten, waren sie auffallend verschieden. Armands Hemd strahlte weiß und seine Kniehose so grün wie eine frische Hecke. Er entstammte einer Adelsfamilie aus der Provence und war ein Neffe der Marquise de La Valheur. Nichtsdestotrotz gab ihm die schreiende Ungerechtigkeit ganz besonders in Paris zu denken, als er für seine Universitätsbesuche hierherzog. Armand lehnte die hoffärtigen Perücken ab und ergriff Partei für den dritten Stand, die Bürger wie auch Bauern. Obwohl sein Erscheinungsbild so gesund und geschliffen wie die Vernunft von Voltaire wirkte, glühte der Jurastudent für Rousseaus urwüchsige Kulturkritik.

Eine merkwürdige Verschränkung! Denn umgekehrt erinnerte Theo mit seiner geflickten Bürgerkleidung und Leidenschaftlichkeit an den widerborstigen Rousseau, bewunderte aber Voltaire. Beide Philosophen waren im Jahr 1778 gestorben und wegen ihrer aufklärerischen Schriften mal innerhalb, mal außerhalb Frankreichs auf der Flucht gewesen. Im Gegensatz zu Rousseau schuf Voltaire zwar keine originellen Staatsideen, doch er brillierte mit seiner literarischen Vielseitigkeit umso gewitzter und gefährlicher auf anderen Gebieten. In seinen Flugblättern bekämpfte er voller Spott die verderbten Intrigen der Kirche. Theo eiferte ihm vor allem in der Gattung des Versdramas nach, aber der Nachwuchsschriftsteller versuchte sich auch an Prosastücken. Er half außerdem als Drucksetzer in der Pressewerkstatt seines geizigen Vaters. Gelegentlich erbettelte oder erschlich sich der Sohn sogar eigene Publikationen, die allerdings von unfeinen Leseratten in den Gully gespült wurden.

Nachdem der spargeldünne Kellner mit zwei neuen Tassen herbeigeeilt war, labte sich Theo am Schokoladenduft und sagte zu Armand: „Wenn doch alle Edelleute so edel wären wie du!“

„Die Mehrheit der Menschen sollte sich nicht in der Armut abrackern, während ein paar Reiche im Überfluss schwelgen und pupsen. Im Ernst, ich möchte meinen Beitrag leisten. Die arbeitende Bevölkerung muss nur verstehen, dass nicht sie vom Adel und Klerus abhängig ist, sondern der Adel und Klerus vom arbeitenden Volk.“

„Wohl wahr, aber wie willst du diese Subversion einem Bauern oder Handwerker erklären, der in seinem ganzen Leben kein einziges Buch gelesen hat?“, murrte Theo.

Armand rieb sich am Kinn. „Tja, vielleicht sollten wir unsere ganze Literatur zu Kompost verarbeiten.“

„Bist du verrückt?“

„Wissenschaften und Künste sind keine Zeichen des sittlichen Fortschritts, sondern des Verfalls“, resümierte Armand. „Aller Luxus lockert früher oder später die Sitten. Die antiken Politiker redeten von Tugend und Tapferkeit, unsere sabbeln nur noch vom Handel und Geld. Wozu müsste ich Jura studieren, wenn wir alle so unverbildet und unschuldig geblieben wären, wie wir geboren wurden? Der Mensch ist von Natur aus gut und wird durch die Gesellschaft eitel, habsüchtig, schlecht.“

„Du hast deinen Rousseau fleißig gelesen, und das bedeutet, dass du in Wahrheit die Erfindung des Buchdrucks nicht missen möchtest“, entgegnete Theo. „Um die nun einmal bestehenden Probleme zu lösen, brauchen wir mehr Vernunft und nicht weniger. Nichts gegen Träumer, denn ich bin selber einer, aber Rousseaus Gleichsetzung von ›Natur‹ und ›Tugend‹ ist letztlich ebenso künstlich wie der Garten Eden.“

„Woher weißt du, dass es den Garten Eden nicht gab?“

„Diese Frage ist nutzlos, mein Freund, denn wir können nicht zurück. So oder so, ich denke, dass der Wilde noch selbstsüchtiger war als der heutige Mensch.“

„Schwer vorstellbar“, warf der Jurastudent ein.

„Wer hat Rousseau denn geholfen, als er in Not geriet und verfolgt wurde? Hochkultivierte Gönner“, zeigte der Nachwuchsliterat mit seinem abgeleckten Löffel auf Armand. „Und Voltaire fand trotz seiner Angriffe auf die Ständegesellschaft sogar Unterschlupf bei einer Marquise, die so bewundernswert war wie deine Tante.“

Vertieft in ihr Gespräch hatten die beiden nicht gemerkt, wie sich das Kaffeehaus mit Klappern und Schnattern füllte. Doch nun trat Lui de Figœr ein.

Im Unterschied zu Theo wusste Armand, dass seine Tante mit dem Wüstling schlief und nicht unbedingt bewundernswert war. Dennoch versuchte sich der Neffe von Diamond de La Valheur aus Prinzip höflich zu verhalten.

Lui kam zu den jungen Herren. „Freunde der Weisheit, wie ich euch kenne, werden an diesem kleinen Tisch die großen Themen besprochen. Darf ich mich zu euch setzen?“

„Ein freier Stuhl ist kein Nein“, antwortete Armand.

Lui zog schelmisch eine Augenbraue hoch, nahm Platz und orderte einen schwarzen Kaffee mit einem Zuckerwürfel. Dann fragte ihn Theo herausfordernd, was er von Voltaire und Rousseau halte.

„Deren Hiebe gegen die alten, herrschenden Meinungen sind noch zu fromm gewesen“, raunte Lui.

„Wollen Sie scherzen?“, hakte Armand nach.