Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Neuer Weg

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der einzige Roman des Bestsellerautors Jean Ziegler Jean Ziegler macht in seinem packenden Roman die mutigen Unabhängigkeitskämpfe vom Kolonialismus im Afrika der 1960er Jahre lebendig. Am Morgen nach der Ermordung von Patrice Lumumba bricht die Apokalypse über den Kongo herein. An den Hängen der Vulkane und an den Ufern der großen Seen, in den Savannen, Dschungeln und Sümpfen erheben sich die Völker, attackieren die von den weißen Söldnern Oberst Cermiers unterstützte Obrigkeit und bedrohen die Minen von Maniema, wo die phantastischsten Gold-, Diamanten- und Uranschätze der Welt liegen. Zwei Männer geben diesen chaotischen Rebellionen Einheit, Ziel und Kraft und schmieden zutiefst verfeindete Stämme zu einer Armee zusammen. Die widersprüchlichsten Leidenschaften – Aufopferung, Liebe, Hass und unbändige Hoffnung – beseelen die Frauen und Männer der Rebellenarmee. Aber zwischen dem bewaffneten Gewerkschafter und Humanisten Thomas Lusangi und dem dogmatischen Revolutionär Malcolm Santos aus der Karibik, die zusammen kämpfen, jedoch nicht mit denselben Mitteln und nicht für dasselbe Ziel, erfolgt der Bruch, der die Niederlage des Aufstandes besiegelt. Niemand kann die Tragödie aufhalten. Am allerwenigsten Isabel, die Thomas liebt und von Santos des Verrats verdächtigt wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 281

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

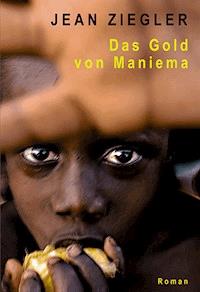

Jean Ziegler

Das Gold von Maniema

Roman

Aus dem Französischenvon Hanna van Laak

Zum Buch

Am Morgen nach der Ermordung von Patrice Lumumba bricht die Apokalypse über den Kongo herein.

An den Hängen der Vulkane und an den Ufern der großen Seen, in den Savannen, Dschungeln und Sümpfen erheben sich die Völker, attackieren die von den weißen Söldnern Oberst Cermiers unterstützte Obrigkeit und bedrohen die Minen von Maniema, wo die phantastischsten Gold-, Diamanten- und Uranschätze der Welt liegen.

Zwei Männer geben diesen chaotischen Rebellionen Einheit, Ziel und Kraft und schmieden zutiefst verfeindete Stämme zu einer Armee zusammen. Die widersprüchlichsten Leidenschaften – Aufopferung, Liebe, Hass und unbändige Hoffnung – beseelen die Frauen und Männer der Rebellenarmee.

Aber zwischen dem bewaffneten Gewerkschafter und Humanisten Thomas Lusangi und dem dogmatischen Revolutionär Malcolm Santos aus der Karibik, die zusammen kämpfen, jedoch nicht mit denselben Mitteln und nicht für dasselbe Ziel, erfolgt der Bruch, der die Niederlage des Aufstandes besiegelt.

Niemand kann die Tragödie aufhalten. Am allerwenigsten Isabel, die Thomas liebt und von Santos des Verrats verdächtigt wird.

„Besessen von der Grausamkeit der Kämpfe zwischen den schwarzen Stämmen, vom mörderischen Zynismus der weißen Söldner, die den Minenbaronen zu Hilfe eilten, versucht Jean Ziegler, der Zeuge der Apokalypse war, über 40 Jahre später seine Albträume zu exorzisieren. Ein Triumph!“

Jean-Philippe Caudron, La Vie

Der Autor

Jean Ziegler, Bürger der Republik Genf, Soziologe, war Professor an den Universitäten Genf und Paris-Sorbonne. Bis 1999 war er Nationalrat (Abgeordneter) im Eidgenössischen Parlament der Schweiz, dann Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Menschenrecht auf Nahrung. Seit 2008 ist er Mitglied, heute Vizepräsident des Beratenden Ausschusses des UNO-Menschenrechtsrates. Er ist Träger verschiedener Ehrendoktorate und internationaler Preise wie zum Beispiel des CARE-Millenniumspreises (2009) und des Internationalen Literaturpreises für Menschenrechte (2008).

Seine Bücher: Die Schweiz wäscht weißer; Die Schweiz, das Gold und die Toten; Wie kommt der Hunger in die Welt?, Die neuen Herrscher der Welt; Das Imperium der Schande; Der Hass auf den Westen – in mehrere Sprachen übersetzt, haben erbitterte Kontroversen ausgelöst und ihm hohes internationales Ansehen verschafft.

Das Gold von Maniema ist sein einziger Roman.

Widmung

Dieses Buch ist gewidmet dem Andenken von

Sergio Vieira de Mello,UNO-Hochkommissar für Menschenrechte,ermordet in Bagdad am 19. August 2003

Denise Comanne

Jean Ferrat

Peter Tschopp

Ernst Muehlemann

Die Originalausgabe erschien 1996 unter dem Titel„L’or du Maniéma“ bei Éditions du Seuil, Paris

© Jean Ziegler, Das Gold von Maniema.

Die Rechte an der deutschen Übersetzung von Hannavan Laak liegen beim Albrecht Knaus Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Oktober 2010Jean ZieglerDas Gold von Maniema

© der deutschsprachigen AusgabeVerlag Neuer Wegin der Mediengruppe Neuer Weg GmbHAlte Bottroper Str. 42, 45356 EssenTel.: + 49-(0) 201-2 59 15Fax: + 49-(0) 201-61 444 [email protected]

© Titelfoto: Jean Revillard© Foto J. Ziegler: Heiner SchmittDruck: GEMI s.r.o., Prag

ISBN 978-3-88021-378-4eISBN 978-3-88021-448-4

Zwei Euro vom Verkaufspreis sind Spende anSolidarität International e.V. (SI)www.solidaritaet-international.defür das Volksbildungszentrum Ngenyi im Kongo

Inhalt

Zum Buch

Der Autor

Widmung

Impressum

Erster Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

Zweiter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

Dritter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

Vierter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

Fünfter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

Sechster Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

Siebter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Achter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Neunter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

Zehnter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Elfter Teil

1. Kapitel

Epilog

Danksagung

Bücher von Jean Ziegler

Romane im Verlag Neuer Weg

Wer könnte jetzt noch antwortenauf die entsetzliche Hartnäckigkeitdes Verbrechens, wenn nicht dieHartnäckigkeit des Zeugnisses?

Albert Camus

Erster Teil

1. Kapitel

Alle Männer, alte wie junge, waren schon lange vor Morgengrauen aus ihren Hütten gerissen, über den Platz zum Flussufer getrieben, an die Stämme des Palmenhains gefesselt worden. Die Söldner schlugen sie mit Bambusstöcken bis aufs Blut. Sie drückten ihre Zigaretten in den offenen Wunden aus. Bei Sonnenaufgang befreiten sie mit kalkulierter Langsamkeit eine Geisel nach der anderen und führten sie auf den Platz zurück.

Goldener Dunst stieg vom Fluss Kapili auf. Die ersten Strahlen der Sonne ließen die Fenster der nahe gelegenen Missionsstation aufflammen und fielen auf hohe Becken, die hier und da herumstanden.

Der Prior der Missionsstation von Niangala ging schweren Schrittes in seiner mit Purpur eingefassten weißen Soutane. Ihm folgte ein junger Diakon, der die Fahne der Republik Kongo und die Monstranz mit dem heiligen Sakrament trug.

Fast die ganze Bevölkerung war auf dem Platz versammelt.

Auf ein Zeichen des Obersts hin kam der Prior näher. Er nahm seine Hornbrille ab und säuberte die Gläser peinlich genau mit seinen von Arthritis verkrümmten Händen. Dann kramte er aus seiner Soutane ein Papier und verlas es mit rauer Stimme, in schwerem flämischen Akzent: „Ihr wisst, wo Marandura sich verbirgt. Marandura ist ein Mörder. Er kämpft gegen die Obrigkeit. Die Obrigkeit hat ihre Macht von Gott. Marandura kämpft gegen Gott. Wer sich auf Maranduras Seite stellt, stellt sich gegen Gott. Es ist eure Pflicht, der Obrigkeit zu helfen. Wo ist Marandura?“

Ein paar Frauen bekreuzigten sich. Niemand antwortete.

Zwei Soldaten packten die erste Geisel unter den Achseln, ein dritter hob sie an den Beinen hoch. Sie tauchten sie kopfüber in eines der Becken. Einmal, zweimal, fünfmal. Gelbliche Flüssigkeit, vermischt mit Erbrochenem und Blut, ergoss sich auf den Boden. Nach jedem Eintauchen befragte der Offizier das Opfer. Einige der Jüngeren beschimpften ihn, die Alten bissen nur die Zähne zusammen.

Schließlich kam die Reihe an einen greisen Hirten, dessen Alter niemand kannte. Als der Offizier ihn zum wiederholten Mal aus dem Becken zerrte, ihn zu Boden warf und sich auf seine Brust kniete, um das Wasser herauszupressen, spien seine Lungen eine übel riechende grünliche Flüssigkeit aus. Seine Lippen erbebten. Einige Augenblicke lang einte die gleiche Erwartung Opfer und Henker. Der Alte murmelte etwas, doch niemand vernahm seine Stimme. Ein Zucken durchlief den abgezehrten Körper. Sein Gesicht wurde fahl, dann violett. Sein Blick brach, Blut rann aus seinen Mundwinkeln. Ein Röcheln drang aus seiner Kehle. Noch bevor der Offizier seinen Revolver gezogen hatte, gab der Alte sein Leben auf.

Der Prior strich sich über seine roten, kurzgeschnittenen Haare, blätterte in seinem Brevier und verlas hastig das Totengebet.

Die Sonne, die schon hoch am Himmel stand, überzog die Erde mit einem harten Licht. Atemloses Schweigen lag über dem Platz und dem Palmengarten. Die Kleinsten klammerten sich, von Entsetzen ergriffen, an die Röcke ihrer Mütter oder drückten sich aneinander.

Die Frauen wussten, dass Marandura, der Sohn des alten Dieudonné, des Kochs der Missionsstation, seit einigen Tagen wieder im Land war. Vor mehr als einem Jahr war er in Richtung Norden aufgebrochen, um sich im Dschungel anderen jungen Männern anzuschließen, die sich, wie es hieß, gegen die weißen Vorarbeiter auf den Plantagen auflehnten und Militärposten in Brand steckten. Ja, Marandura war zurückgekommen mit seinen Gefährten, hielt sich tagsüber versteckt und huschte nachts zwischen den Hütten umher. Zweimal schon hatte er die Jugendlichen des Dorfes um sich versammelt.

Die Söldner wussten zwar, dass die Rebellen sich in den Höhlen des Kapili-Tals versteckt hatten, doch die Verstocktheit der Dorfbewohner zwang sie, das Tal, die Anhöhen und die Abhänge systematisch zu durchkämmen; eine lange und gefährliche Operation mit ungewissem Ausgang.

Kurz vor Mittag trafen die Hunde ein, kräftige Schäferhunde, zur Jagd auf Schwarze abgerichtet. In Reih und Glied nebeneinander angeleint spürten sie mit der Schnauze am Boden der winzigsten Spur nach und durchschnüffelten zuerst den Talgrund, bevor sie sich an den mit dichtem Buschwerk bestandenen Hängen hocharbeiteten. Plötzlich spannten sich die langen Lederleinen am Beginn eines Pfads, heftiges Gebell. Die Söldner blieben den Hunden dicht auf den Fersen. Sie hatten den Finger am Abzug. Vor einer engen Schlucht auf halber Höhe kam die Meute zum Stehen. Ein paar zerbrochene Zweige, niedergedrücktes Gras, ein stacheliger Haufen vor einer Höhle bewiesen: Sie waren am Ziel.

Die Soldaten brachen in Jubel aus. Ein Leutnant beugte sich über den Spalt im Felsen. Er wurde auf der Stelle von mehreren Salven getroffen und fiel mit zerfetztem Gesicht nach hinten. Mehrere Männer und einige Hunde brachen im Feuer zusammen. Der Rest der Truppe ging hinter den umliegenden Felsbrocken in Deckung.

Der Kampf dauerte den ganzen Tag. Der von der Ausdauer der Aufständischen überraschte Oberst musste Verstärkung herbeirufen. Die Garnison von Goma entsandte seine von amerikanischen Beratern geflogenen Hubschrauber, aus denen zwei Abteilungen Söldner und eine Kompanie schwarzer Hilfstruppen sprangen. Sie bezogen auf dem Kamm und im Tal Stellung.

Obschon sie umzingelt waren und pausenlos beschossen wurden, waren Marandura und seine Kameraden nicht zur Kapitulation zu bewegen. Rasend vor Zorn befahl der Oberst, die Frauen herbeizuschaffen. Er wählte 50 von ihnen aus, fesselte sie an den Händen aneinander und befahl ihnen, sich in einer langen Reihe aufzustellen. Von panischer Angst ergriffen, gingen sie langsam den Hang hinauf, angetrieben von den Bajonettspitzen in ihren Rücken. Ihre purpurfarbenen, blauen und gelben Gewänder leuchteten vor dem Grau des überhitzten Gesteins. Weniger als 20 Meter vor der Höhle ließ der Oberst die Frauen anhalten. Er rief nach dem Diakon. Thomas Lusangi übersetzte Wort für Wort die Anweisungen des Oberst. Schweigen. Er wollte soeben wieder nach dem Megafon greifen, als sich eine Stimme aus der Grotte erhob. Eine singende Stimme, die Stimme eines Mannes aus dem Nordosten: „Wenn du uns haben willst, dann musst du uns holen, du Mistkerl.“

Die Schießerei brach von Neuem los. Der Oberst ließ die Frauen fortschaffen, die sich zwischen den feindlichen Linien zu Boden geworfen hatten und ihn behinderten. Die Sache war klar: Diese Fanatiker waren weder durch die Opferung der Frauen noch durch die Belagerung in die Knie zu zwingen. Er ließ auf der Anhöhe oberhalb der Höhle alle verfügbaren Benzinkanister aufhäufen und stieß sie in die Tiefe. Die Kanister rumpelten den Abhang hinab, prallten von Busch zu Busch, zerschellten an den Felsen. Eine krachende Salve setzte das Benzin sekundenschnell in Brand. Das Gestrüpp war ein Flammenmeer. Eine dichte Wolke, die den Geruch von verbranntem Fleisch, Benzin und Schießpulver verströmte, hing über dem Tal.

Durch den Qualm hindurch sah der Oberst schließlich, wie ein Felsblock vom Höhleneingang weggewälzt wurde. Ein Mann stürzte hervor, dann noch einer und wieder einer, am ganzen Körper brennend. Prächtige, absurde Fackeln. Schon erfasste das Feuer den hinteren Teil der Höhle und das Munitionslager. Mit einem Donnerschlag, als sei das Ende der Welt gekommen, erzitterte der Boden. Die Höhle war nur noch ein rauchendes Loch im geschundenen Schoß der Erde.

Die Operation war ein voller Erfolg: Das Dorf war in Angst und Schrecken versetzt und von Marandura, seinen Männern und seinen Waffen blieb nicht eine Spur.

2. Kapitel

Niangala, auf einem Felsvorsprung über dem Zusammenfluss des Kapili und des Duru gelegen, hatte etwa 7 000 Einwohner, die mehrheitlich dem Volk der Wagenia angehörten. Am äußersten Ende des Felsvorsprungs befand sich die Missionsstation, zu der eine steinerne Kirche mit grüngrauem Kupferdach, die Wohngebäude der Priester und Nonnen, die Schulen, das Krankenhaus, Reparaturwerkstätten für die Landwirtschaftsmaschinen, Gemüsegärten und eine Musterfarm, in der Zebus weideten, gehörten. Felder roter Gladiolen leuchteten jenseits der Umzäunung. Blaue Hibiskusbäume und riesige duftende Mimosastauden spendeten Schatten selbst am Mittag.

In einiger Entfernung schienen Lehmhütten wie zufällig entlang der einzigen gepflasterten Straße hingeworfen. Diese war leicht erhöht, damit die Lastwagen in der Regenzeit zwischen Juba und den Kaffeepflanzungen des Kivu den Ort passieren konnten. Beidseits der Straße reihten sich die Läden der mauretanischen Händler aneinander, die mit weiten blauen boubous, bodenlangen Gewändern, bekleidet waren, die Baracken der libanesischen Diamantenhändler, die Lebensmittelläden und die von Portugiesen geführten kleinen Restaurants, die höhlenartigen Geschäftsräume der pakistanischen, indischen und singhalesischen Familien, die jene zartgrünen, roten, violetten, orangefarbenen Stoffe verkauften, aus denen die Kongolesinnen ihre Wickelröcke anfertigten. Stelios, ein bärtiger, sympathischer Grieche mit Donnerstimme, führte das einzige Hotel am Ort.

Wie alle Märkte des Nordens und Nordostens fand auch der Markt von Niangala zweimal pro Woche statt, freitags und sonntags. Auf dem roten Lehmboden sitzend, boten die Bäuerinnen inmitten eines Höllenlärms aus Gegacker, Geschwätz, Gemecker und Geschrei kleine Portionen gerösteter Ameisen und geräucherter Raupen feil, Säckchen mit dicken Mehlwürmern, in Körben zusammengepferchte Hühner, angeleinte junge Affen mit traurigen Augen und räudigem Fell, Ziegen, die die dreckigen Papierschnipsel kauten, mit denen der Platz übersät war, Emailwannen, Korbwaren, Töpferarbeiten, Eisenpfannen, Seife und Blechnäpfe. Schwarze Schweine tummelten sich in der Menge, warfen Körbe um und wühlten in den Haufen faulender Früchte.

Hinter dem nördlichen Ortsausgang wand sich die Piste auf den Hügelkämmen entlang, gesäumt von winzigen Feldern, die den Hang bis zum Gipfel bedeckten, so wenig Land hatte man den Schwarzen zugestanden.

Pater Grégoire vom Sacré-Coeur de Jésus, geborener Hermann Vandamme, hatte die Mission nach dem Vorbild einer Militärgarnison aufgebaut. Er war ein Spätberufener: Vor seiner Priesterweihe hatte er ein halbes Leben lang der belgischen Krone als Marineoffizier gedient. Er verehrte Hierarchie, Gehorsam und Ordnung als Widerspiegelungen göttlicher Gerechtigkeit. So riefen die drei Glocken der Kirche morgens zur Messe, mittags zum Gebet und abends zur Lobpreisung des heiligen Sakraments. Alle getauften Einwohner hatten daran teilzunehmen. Auf die eine oder andere Weise entging keiner der strengen Ordnung, die die Bestellung des Landes, das häusliche Leben und die seltenen Vergnügungen der Bauern reglementierte: Der Orden stellte die Schuluniform der Kinder, gewährleistete kostenlose ärztliche Versorgung und verteilte Medikamente, er nährte die Familien, wenn der Regen ausgeblieben war und eine Hungersnot die Region heimsuchte. Infolgedessen besuchten mehr als 500 Kinder den Religionsunterricht und zahlreiche Erwachsene ließen sich bekehren. Die sudanesischen und malischen Scheichs und Imams mochten wohl rufen: „Mohammed ist groß!“ Jesus aber war reich: Die armen Bewohner der Region füllten die Kirche in der Hoffnung, sich die Gunst ihrer Wohltäter zu sichern.

Etwa zwanzig flämische, wallonische, französische und deutsche Missionare arbeiteten in Niangala, unterstützt von zehn afrikanischen Diakonen. Thomas Lusangi war schon vor zwölf Jahren bei ihnen aufgenommen worden. Alles an ihm verriet den Mischling, seine langen, steifen schwarzen Haare, die hohen Wangenknochen, die kupferfarbene Haut, die schmalen dunklen Augen. Mit seiner schlanken, muskulösen Gestalt, seiner sonoren Stimme gefiel er den Frauen.

Er war in einer Novembernacht des Jahres 1940 auf der Matte einer Strohhütte in Poto-Poto, in Brazzaville, geboren worden. Seine Mutter gehörte den Batetela an, „dem Volk ohne Boden“, das der Sultan von Sansibar seines Landes beraubt hatte. Chinesische Wanderarbeiter, von den Franzosen importiert, hatten in jenen Jahren die Eisenbahn zwischen Brazzaville und dem Atlantikhafen Pointe Noire ausgebaut. In den Nächten ihres Zahltags ergossen sie sich betrunken und verzweifelt in die Straßen von Poto-Poto, schliefen mit einheimischen Frauen, zeugten Kinder. Thomas nahm an, sein Vater sei einer dieser geschundenen Arbeiter gewesen.

Seine Mutter war gestorben, als er acht Jahre alt war. Noch immer empfand er jenes Gefühl von Verrat, von absoluter Verlassenheit, das ihn damals gelähmt hatte. Aus dem bis dahin lebhaften und fröhlichen Kind war ein verschlossener und misstrauischer Junge geworden.

Der Onkel, der ihn zunächst aufnahm, ein bitterarmer Fischer, hatte kein Geld für die Ernährung, die Kleidung, die Ausbildung des Heranwachsenden. Der Dampfer der Missionare von Niangala legte regelmäßig in Brazzaville an. Der Onkel vertraute seinen introvertierten Neffen Pater Grégoire an.

Wie die anderen Schüler hatte Thomas in der Mission lesen und schreiben gelernt. Er las viel. Gegenüber den Afrikanern seines Alters brüstete er sich mit seinen bruchstückhaften Kenntnissen der Philosophie und der Naturwissenschaften.

Als Mischling wurde er von seinen schwarzen Altersgenossen geschnitten. Arroganz war seine Verteidigung. Was seine Einsamkeit noch verstärkte.

Oft ließ der Prior den jungen Mann zwischen dem Angelusläuten und dem Abendessen, wenn rosiger Dunst aus dem Tal des Kapili aufstieg, in sein Arbeitszimmer rufen. Sobald man über die Schwelle des kargen Raums trat, erstarb der Lärm der Mission. Pater Grégoire erwartete seinen Besucher stehend, trotz seiner von Arthritis gemarterten Knie. Mit einem flüchtigen Lächeln forderte er Thomas auf, sich auf den Holzhocker ihm gegenüber zu setzen. Im Allgemeinen fragte er ihn ein oder zwei Stunden lang nach seiner Arbeit, lieh ihm Bücher, erkundigte sich nach seiner Lektüre. In Gegenwart Pater Grégoires verlor Thomas sein Misstrauen. Er verehrte den Prior, er bewunderte, er liebte ihn. Pater Grégoire war der Vater, den er so lange gesucht hatte. Doch schon lange vor dem Massaker in der Höhle des Kapili hatte die Beziehung zwischen Hermann Vandamme und seinem Schützling sich zu verschlechtern begonnen. Der Mestize ertrug nicht den Anblick der Kinder, die die Bäuerinnen aus dem Busch an den Behandlungstagen zum Pater Arzt in die Krankenstation brachten. Die faltigen Gesichter der unterernährten Säuglinge empörten ihn. Er wandte seinen Blick ab von den an Kwashiorkor leidenden Heranwachsenden, die mit ihren spärlichen roten Haaren und aufgedunsenen Bäuchen auf dünnen Beinchen einherschwankten. Die Erschöpfung der Mütter, ihre Unterwerfung unter ein blindes Geschick erbitterten ihn.

An diesem Spätnachmittag in Pater Grégoires Arbeitszimmer brachen Wut und Zorn aus ihm heraus.

„Hochwürden, ich ertrage es nicht mehr! Ich fühle mich wie ein Blutsauger. Ich lebe friedlich in der Mission, ich esse jeden Tag und sehe als Zuschauer dieses langsame Sterben. Kwashiorkor! Bilharziose! Malaria! Unterernährung! Mir kommt vor, Ihr haltet das für die normalste Sache der Welt.“

Der Prior kannte diese Zornausbrüche introvertierter Menschen, die sich ereiferten und nur durch Autorität zur Vernunft gebracht werden konnten. Im Übrigen, wer hatte dieses Unbehagen allen Gewissheiten zum Trotz nicht schon selbst erlebt? Doch darauf gab es nur eine Antwort.

„Wer bist du, dass du es wagst, dich gegen die Vorsehung aufzulehnen? Erfülle deine Pflicht, jeden Tag. An deinem von Gott dir zugewiesenen Platz. Nach bestem Wissen und Gewissen. Mit all deinen Kräften. Studiere, meditiere über der Heiligen Schrift, bereite dich vor auf ein nützliches Leben, auf ein Leben in Pflichterfüllung. Gott verlangt nicht das Unmögliche. Glaube an sein Erbarmen. Sei demütig. Warte, dass dir die Erleuchtung zuteil wird. Gott weiß besser als du um das Leid seiner Kinder. Er ist ihr Schöpfer, ihr Gott.“

Thomas schwieg verstockt.

„Die Glückseligkeit ist nicht von dieser Welt. Das Leid ist unser aller Los. Die Kinder werden im Jenseits glücklich sein.“

Thomas lachte bitter. Wie angestachelt fuhr der Prior fort.

„Willst du die Welt umstürzen? Alle Ungerechtigkeit besiegen? Du kannst nicht das Elend beheben. Du bist nicht der liebe Gott! Hüte dich, mein Freund, vor der Sünde des Hochmuts. Denk daran, allem Leid wohnt ein unergründlicher Sinn und Nutzen inne. Unser Herr hat am Kreuz gelitten.“

Thomas glaubte nicht mehr an das Böse, das Gutes hervorbringt.

„Hochwürden, diese Kinder sind Opfer. Die Weißen haben die Schwarzen ihres Landes beraubt. Und jetzt sind die Bäuche der Kinder von Würmern zerfressen und aufgebläht, sie essen nur jeden zweiten Tag und nachts weinen sie vor Hunger.“

Überrascht durch dieses Argument, das jedes religiösen Bezugs entbehrte, war Pater Grégoire nicht gewillt, Thomas auf dieses Terrain zu folgen. Seine Stimme wurde eindringlich.

„Das Leiden der Unschuldigen ist ein großes Mysterium. Befolge den Rat unserer heiligen Mutter, der Kirche: ‚Betrachte das Elend nie ohne zu beten.‘ Wir sind nichts. Ein Häufchen Staub im Wind. Vertrau auf den Heiligen Geist. Er wird deine Schritte lenken.“

„Beten, beten. Ihr betet, die Patres beten, ich bete, die Diakone, die Nonnen beten, die Schulkinder beten. Am Sonntag betet die ganze Gemeinde, Tausende von Menschen beten vor der Kirche. Was ändert das? Nichts! Das Elend der Bauern aus dem Busch wird mit jedem Gebet noch schrecklicher.“

Pater Grégoire war von einem unerschütterlichen, tiefen Glauben erfüllt. Er liebte Thomas. Der junge Mann war der Sohn, den er nie gehabt hatte. Diese Angriffe schockierten ihn nicht, im Gegenteil: Thomas’ Leidenschaft erschien ihm wie ein Akt des Glaubens. Pater Grégoire vom Sacré-Coeur de Jésus verabscheute intellektuelle Gleichgültigkeit, frömmelnde Selbstzufriedenheit, tatenlose Bigotterie. Beinahe zwölf Jahre lang hatte er versucht, Thomas einen lebendigen Glauben einzuhauchen, ein kritisches Gewissen, das Streben nach Wahrheit und Reinheit. Mit einer Spur Ironie dachte er, dass er sein Ziel erreicht hatte.

Doch dieses Mal war es keine heilige Leidenschaft, die Thomas beseelte. In seiner Stimme schwangen Bitterkeit, Härte und Zorn.

„Hochwürden, seid ehrlich! Wie soll man an einen Gott glauben, einen Gott lieben, der die Vernichtung so vieler Unschuldiger tatenlos zulässt? Entweder ist Euer Gott allmächtig, dann ist er nicht gut. Oder er ist gut, dann aber ohnmächtig.“

Das war ein banales Argument. Doch Thomas hatte gesagt: Euer Gott. Der Priester fühlte sich zurückgestoßen. Er begriff, dass sein Sohn ihn verleugnete, dass Jahre der Zuwendung, Erziehung, Gemeinsamkeit sich als vergeblich erwiesen. Bestürzt versuchte er seine Stimme zu festigen.

„Ich ziehe den Glauben den guten Gefühlen vor. Hüte dich vor der Gotteslästerung, Thomas. Gottes Wege sind unergründlich. Aber zweifle nicht an seiner Gerechtigkeit.“

Thomas zweifelte nicht mehr, der Glaube hatte ihn verlassen. Er lehnte es ab, den Prior ins Refektorium zu begleiten, und kehrte in sein winziges Diakonenkämmerchen zurück.

3. Kapitel

Oberst Jacques-François Cermier hatte Anfang 1962 sein Hauptquartier in Niangala aufgeschlagen.

Für seine Männer war Cermier, wie viele von ihnen ehemaliger Offizier des Ersten Ausländischen Fallschirmjägerregiments, das de Gaulle 1961 in Blida aufgelöst hatte, eine lebende Legende. Als blutjunger Freiwilliger hatte er mit den gaullistischen Kommandotruppen 1944 an der Invasion der Normandie teilgenommen, wurde vom General zum Compagnon de la Libération ernannt; er hatte Diên Biên Phu überlebt und 1956 die Panzervorhut bei Al Kantara geführt.

Er war groß und geschmeidig, begabt mit einer außergewöhnlichen Intelligenz. Er liebte schwarze Frauen, gutes Essen und Musik. Seine Oberlippe zierte ein schmaler schwarzer Schnurrbart. Er war gebildet und ein Mann von ausgesuchter Lebensart und trank sogar im Busch zu seinen Mahlzeiten Champagner. Er trank viel. Außerdem nahm er Kokain, was gelegentlich ein Zittern seiner linken Hand bewirkte. In seiner sarkastischen, melancholischen und draufgängerischen Art strahlte er etwas Aristokratisches aus. Zu Recht. Cermier war der nom de guerre des Grafen Olivier de Belcise.

Cermier befehligte den wilden Haufen der Söldner. Die Afrikaner nannten sie „les Affreux“, „die Schrecklichen“. Unter ihnen gab es viele Schwerverbrecher und Psychopathen. Am zahlreichsten waren die ehemaligen deutschen, kroatischen, österreichischen, ukrainischen und lettischen SS-Angehörigen. Ihrer Strafe waren sie 1945 durch Eintritt in die Fremdenlegion entgangen. 1961 putschten sie gegen de Gaulle in Algier.

Sie waren mit Cermier in den Kongo geflohen.

Die meisten trugen zwar den breitrandigen Hut der Elefantenjäger mit dem ledernen Kinnband, aber eine einheitliche Uniform gab es nicht. Einige Söldner benutzten Uniformbestände der Regierungsarmee, andere abgewetzte französische Legionärsuniformen. Wieder andere begnügten sich mit der kurzen Hose und dem blauen Hemd der einheimischen Plantagenarbeiter. Viele gingen in einfachen Gummisandalen, andere in teuren Dschungelschuhen mit hohem Beinschutz.

Untereinander verständigten sie sich in einem radebrecherischen Französisch. Trotz ihrer verschiedenen Herkunft und Vergangenheit hatten sie einiges gemeinsam: ihre Lust an der Gewalt, ihre Gier nach Geld und ihren mörderischen Rassismus.

In ihrer Mitte gab Cermier eine ziemlich außergewöhnliche Erscheinung ab. Wo immer er ging – und sei es auf den dornigsten, schlangenverseuchtesten Dschungelpfaden – schritt er in blitzblank geputzten schwarzen Reitstiefeln. Unter dem Äquator hielt er sich strikt an das Kleiderreglement der Kavallerieoffiziere von Saumur: vor der Sonne schützte ihn das steife, hellgraue „Képi“, die Schirmmütze. Die schwarze Krawatte zierte ein stets blütenweißes Hemd. Die beige-braune Uniform war makellos.

Cermier war kein Rassist.

Seine Obsession war die tödliche Bedrohung, die seiner Ansicht nach von den Marxisten und vom Islam ausging.

Das Oberkommando des Expeditionskorps Nord war im Hotel des Griechen untergebracht. Cermier verbrachte lange Stunden, oft ganze Nächte vor der großen Generalstabskarte, die an der Wand des Aufenthaltsraums im Erdgeschoss hing. Unter den Klängen des Adagios aus der Vierten Symphonie von Gustav Mahler schob er die bunten Fähnchen hin und her, überlegte, versuchte die Bewegungen seines Feindes durch das Labyrinth der überschwemmten Wälder, der Sümpfe, der Kanäle, der Pisten und Täler zu erahnen. Cermier war klar, dass er gegen diese Guerilla mit allen Mitteln kämpfen musste. Er hatte wertvolle Beziehungen zum SDECE, zur französischen Auslandsspionageabteilung, geknüpft. Der SDECE wusste beinahe alles über den Ursprung und die logistische Organisation der kongolesischen Rebellion. Durch ihn hatte er von der Versammlung des Vorbereitungskomitees der Trikontinentalen Konferenz in Kairo Wind bekommen. Sie hatte Mitte Juli 1961 stattgefunden, kaum sechs Monate nach der Ermordung Lumumbas. Dort war der Aufstand in Zentralafrika beschlossen worden.

Cermier wusste, dass Ägypten und Kuba mit Unterstützung der UdSSR die Kader ausbildeten, den Kauf des benötigten Materials und der Waffen finanzierten und die endlosen Kolonnen von Lastwagen und die Flottillen flacher Flussboote ausrüsteten, die von der südsudanesischen Stadt Juba aus Lebensmittel, Medikamente, Funkgeräte, Munition und Waffen an die Rebellenstützpunkte im Urwald verteilten.

Er musste die konkreten Einzelheiten dieses allgemeinen Plans herausfinden. Cermier kannte dazu nur eine Methode: die Folter. Eine Aktivität, die seinem Stellvertreter oblag, einem ehemaligen Legionär aus Kroatien mit Namen Branco Jusbasic. In Niangala war er gefürchtet und wurde gemieden. Aus gutem Grund. Der ehemalige Legionär, der dem Oberst bedingungslos ergeben war, verrichtete seine Henkersdienste listenreich, brutal und kompetent. Seine eigene Grausamkeit überstieg noch jene seines Herrn, dessen Zartgefühl und Humor auf sein Privatleben beschränkt blieben.

Im Keller des Hotels des Griechen ließ er vor den Augen seines mit Plastikseilen gefesselten Opfers sein koukri aufblitzen, das breite scharfe Messer der Elefantenjäger. Wenn die Drohung nicht genügte, wenn der Gefangene verstockt schwieg, zerschnitt Branco ihm systematisch Rücken, Bauch und Brust. Weit davon entfernt, ihm Einhalt zu gebieten, schienen die Schreie des Gequälten ihn aufzustacheln.

Schwieg der Gefangene immer noch, ging Jusbasic zur zweiten Phase über: Finger, Ohren, Hoden fielen auf den blutüberströmten Boden.

Die schrecklichen Schreie drangen durch die Mauern des Hotels, hallten im Ort wider. Die Frauen auf dem Hauptplatz bekreuzigten sich; Schweiß, geboren aus Angst und Zorn, perlte auf den Gesichtern der Bauern. Sie wussten, es war noch nicht vorbei. Mit der Spitze seines Koukris würde der Kroate seinem Opfer die Augen ausstechen, bevor er es, sofern noch am Leben, laufen ließ: Die Verstümmelungen dienten der Einschüchterung, sollten die Bewohner des Orts in Angst und Schrecken versetzen und die Entschlossenheit Cermiers nachdrücklich demonstrieren.

Unter der Folter hatten manche Gefangene geredet und Cermier konnte sich ein genaueres Bild von der Entstehung der ersten Rebellenarmee machen. Nassers Agenten, bestens informiert über die Machtstrukturen, die Mentalität und die Beweggründe der Urwaldvölker, hatten geschickt die Fäden gezogen. In Kairo, Khartum, Algier und Paris, überall, wo es Zande-Studenten gab, hatten sie Kontakt zu ihnen aufgenommen, genauer gesagt, zu den Prinzen der Zande, der einzigen Kaste, die sich ein Studium leisten konnte. Fast alle gehörten dem Clan der Avongara an, dem kaiserlichen Clan. Ihr höchster Würdenträger, der Mani, herrschte seit undenklichen Zeiten über die verschiedenen Stämme und Kasten der Zande, ihre Vasallen, ihre Verbündeten und ihre Sklaven. Der kaiserliche Kral befand sich in Yambio, in der sudanesischen Provinz Bar-el-Ghazal, etwa 700 Kilometer nördlich von Niangala.

Die marxistische Propaganda hatte Früchte getragen. Wieder zurück in der Heimat, indoktriniert, radikalisiert durch die Ermordung ihres Helden Patrice Lumumba, hatten die Prinzen ihre Reden den Erfordernissen der Tradition angepasst und den Hoffnungen ihrer Ältesten geschmeichelt. Dem Mani, seinen Beratern, Richtern, Wahrsagern und Generälen hatten sie erklärt, dass mächtige fremde Freunde bereit seien, ihnen Waffen, Transport- und Kommunikationsmittel sowie viel Geld zur Verfügung zu stellen, um das vor 70 Jahren von den belgischen Usurpatoren geraubte Reich der Vorfahren zurückzuerobern. Die Aussicht, seine Vormachtstellung über den Osten und den Norden des kongolesischen Subkontinents wiederherzustellen, hatte für den Mani schließlich den Ausschlag gegeben.

Gekleidet in ihre langen Mäntel aus weißer Baumwolle hatten die kaiserlichen Abgesandten die Einbäume bestiegen oder sich auf die von den Pygmäen geöffneten Pisten begeben, um sämtliche Krieger der Mangbetu vom Ufer des Albertsees im Osten über die Urwälder des Zentralkongo bis hin ins Tal des Chari im Westen zu mobilisieren. Das bedeutete, dass alle Völker, die Ngbandi sprachen und die Oberhoheit des Zande-Mani anerkannten, sich der revolutionären Sache verschrieben hatten. In den Marktflecken, Dörfern und Weilern unter dem Äquator waren die Kriegstrommeln geschlagen worden. Aus der roten Erde war eine Armee auferstanden. Cermier ahnte noch nicht, wie mächtig sie war.

An diesem Abend speisten der Oberst und seine Offiziere wie so oft im Refektorium der Mission. Die Küche Dieudonnés und der weißen Nonnen war weitaus besser als die des Griechen. Trotz dieser Gastfreundschaft misstraute Cermier dem Prior. Pater Grégoire, der vor kurzem zum Erzbischof der nördlichen Diözesen ernannt worden war, traf in der Tat regelmäßig in Léopoldville mit dem päpstlichen Nuntius zusammen. Der Vatikan missbilligte die drastischen Methoden der Regierungstruppen, insbesondere die der „Schwarzen Pfeile“, der einheimischen Antiterrorkommandos, deren Mitglieder sich vornehmlich aus den Bashi des Kivu rekrutierten, und hatte bereits mehrmals vom Premierminister in Léopoldville die Entlassung der Söldner verlangt.

Allen vatikanischen Empfehlungen zum Trotz begegnete Pater Grégoire dem Oberst und den Offizieren seines Generalstabs mit Achtung; er fühlte sich geehrt und war dankbar für die Ablenkung von der trübseligen Missionsroutine, welche ihm die Gespräche mit den Offizieren verschafften.

Cermier, der in Gedanken noch bei den Ereignissen vor der Höhle war, nahm nicht an der Unterhaltung teil. Es waren weniger der nutzlose Widerstand, der verzweifelte Mut Maranduras und seiner Kameraden, die ihn beunruhigten, als vielmehr ihre ethnische Zugehörigkeit. Sie waren sämtlich Wagenia. Bis zu diesem Zeitpunkt jedoch hatte die sogenannte Befreiungsarmee ihre Kämpfer beinahe ausschließlich unter den Zande rekrutiert.

Nachdem der Oberst das Tischgebet über sich hatte ergehen lassen, den übertriebenen Schmeicheleien des Priors gelauscht und einige Gläser Champagner geleert hatte, beschloss er, sich den Eifer der Missionare zunutze zu machen. Man musste sie nur ein wenig provozieren.

„Wagenia-Rebellen! Können Sie sich das vorstellen, hochwürdige Väter? So weit ist die Schlange also schon nach Süden vorgedrungen! Sie hat eure Schäflein vergiftet. Seht sie euch doch an, eure unterwürfigen und friedlichen Völker der Nordprovinz!“

Der zerbrechliche Pater Charles, der mit mehr als 80 Jahren immer noch die Krankenstation leitete, protestierte: „Aber Herr Oberst, Marandura und die anderen Terroristen waren nur ein isoliertes Häuflein. Die Hasstiraden von Radio Juba haben sie in die Irre geleitet! Glauben Sie mir, unsere Leute verabscheuen diese Gesetzlosen. Sie schämen sich ihrer sogar. Unsere Gemeindemitglieder sind treue Bürger, die der Regierung und ihren Streitkräften Respekt entgegenbringen. Niemals würden sie sich gegen die rechtmäßige Obrigkeit erheben.“

Entrüstet über den Zweifel an der Rechtschaffenheit „seiner“ Schwarzen rang der greise Priester nach Luft.

„Ich kenne sie seit mehr als 40 Jahren. Gewiss, sie haben ihre Fehler! Bei den Alten ist es der Palmwein. Bei den Jungen die sexuelle Promiskuität. Es gibt viel Streit in den Familien, viel Ehebruch. Ein paar grigris hier, ein paar Amulette da. Reste von Aberglauben. Aber Sie sollten sie am Sonntagmorgen sehen! Wie sie alle glücklich sind und, ordentlich angezogen, der Messe beiwohnen. Sie lieben uns, wissen Sie!“

Die anderen Missionare nickten zustimmend.

Der Prior widersprach ihm scharf.

„Pater Charles irrt sich, Herr Oberst. Die Wagenia lieben uns wohl kaum. Sie bekreuzigen sich, sie lassen sich taufen, sie kommen zur Kommunion aufgrund der schlichten Überzeugung, dass unsere Fetische mächtiger sind als die ihren. Sie kommen zu uns, weil wir ihre Kranken heilen, in Hungersnöten Lebensmittel verteilen, ihren Kindern eine Schule bieten. Aber im Grunde ihres Herzens verabscheuen uns die meisten.“

Cermier fing den schnellen, verächtlichen Blick auf, den der Prior Pater Charles zuwarf. Dieser rieb sich, verletzt und verwirrt, an seinem Bart. Die Missionare hatten die Gabeln niedergelegt, die Nonnen hatten aufgehört zu servieren. Drückendes Schweigen lastete auf dem Refektorium. Einzig das Rauschen des Ventilators an der Decke und das ferne Heulen eines Schakals waren zu hören.

In etwas freundlicherem Ton fuhr der Prior fort:

„Und dennoch ist auch Ihre Analyse falsch, Herr Oberst. Schon seit Generationen bekämpfen sich die Völker des Nordens. Eine Allianz zwischen den Wagenia und den Zande ist undenkbar. Sie hassen sich.“

Cermier fixierte den Priester. Seine linke Hand zitterte vom übertriebenen Konsum von Kokain. Pater Grégoire ärgerte ihn. Und Pater Grégoire wusste das, daher sein immer leidenschaftlicherer Tonfall, in dem sich persönliche Verstimmung und der Wunsch zu überzeugen mischten.

„Die Wagenia und die Zande hegen einen alten, eingefleischten, unausrottbaren Hass gegeneinander. Er hat nichts mit Religion zu tun, auch wenn die einen Christen und die anderen Muslime sind. Sie sind es ohnehin nur in Maßen. Es ist kaum mehr als ein hauchdünner Lack, der ihrem Glauben an die Götter des Urwalds nicht standhält. Das ist alles, was sie gemeinsam haben, abgesehen von der Sklavenjagd. Wobei die einen Opfer, die anderen Schinder waren.“

Pater Grégoire vom Sacré-Coeur de Jésus lockerte seine von Arthritis gemarterten Gelenke.

„Denken Sie an die arabischen Sklavenjäger aus Sansibar, Herr Oberst! Die Zande-Prinzen waren mehr als 300 Jahre lang ihre Gehilfen, ihre grausamen, gierigen, gnadenlosen Helfershelfer. In den Dörfern der Wagenia werden die Erzählungen von den Überfällen der Zande vom Vater auf den Sohn überliefert. Die Wagenia haben Hamed Ben Mohammed, genannt Tipo-Tip, den General der arabischen Armeen, nicht vergessen, so wenig wie die Sklavenhändler von Sansibar. Sie tragen noch die Narben dieses vergangenen Leids, das ihnen von den Zande zugefügt wurde. Darin wurzelt die Apathie, diese Passivität, die uns um den Verstand bringt, die jeder Eigeninitiative, jedem echten Fortschritt im Weg steht. Seht euch um, Herr Oberst! Das Trauma der Sklaverei ist in der Tiefe eines jeden Bewusstseins gegenwärtig. Lähmend, unausrottbar. Ein Wagenia würde sich eher vom Felsen von Niangala stürzen, als sich mit einem Zande zu verbünden.“