Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

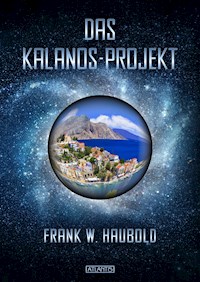

- Herausgeber: Atlantis Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Im Jahr 2030 ist das öffentliche Leben in der Union durch zahlreiche Restriktionen eingeschränkt und die Städte gleichen streng kontrollierten Sicherheitszonen. Als der Schriftsteller Fabian Grünberg von einem libertären Projekt erfährt, das sich auf der Mittelmeerinsel Kalanos etabliert hat, beschließt er, diese vielleicht letzte Chance zu nutzen und auszuwandern. Nach einer abenteuerlichen Überfahrt erreicht Fabian zusammen mit einer Handvoll Gleichgesinnter die Insel Kalanos, die in vielerlei Hinsicht seine kühnsten Erwartungen übertrifft. Schnell wird ihm jedoch klar, dass mit seinem neuen Leben etwas nicht stimmen kann. Als die Hintergründe offenbar werden, stellt er sich dennoch bereitwillig in den Dienst des Projektes, das jenseits aller Grenzen das Überleben der Menschheit sicherstellen soll …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Kapitel 1 Aufbruch

Kapitel 2 Lena 1

Kapitel 3 Die Überfahrt

Kapitel 4 Das Wunder

Kapitel 5 Aufklärung

Kapitel 6 Nachricht von einem fernen Ort

Kapitel 7 Solarstation

Kapitel 8 Belleîle

Kapitel 9 Metropolis

Kapitel 10 Auf neuen Wegen

Kapitel 11 Die Demütigung

Kapitel 12 Der traurige Mann

Kapitel 13 Jagdausflug

Kapitel 14 Die beste aller Welten

Kapitel 15 Der verschwundene Dichter

Kapitel 16 Der Narr auf dem Berge

Kapitel 17 Der Heilige

Epilog

Worterklärungen

Weitere Atlantis-Titel

Is all that we see or seem But a dream within a dream?

Kapitel 1 Aufbruch

Nun reiß dich schon los, alter Junge, ermahnte sich Fabian, nachdem er den halben Vormittag mit allerlei Scheinaktivitäten vergeudet hatte, nur um das Endgültige noch ein wenig hinauszuzögern. Obwohl sein Entschluss seit Wochen feststand, fiel der letzte Schritt schwer. Dabei war seine Reisetasche längst gepackt, die Gitarre in ihrem Koffer und die Papiere in den Taschen seines Parkas verstaut. Das MacBook dagegen würde er hierlassen, ebenso wie die anderen technischen Spielereien, die auf Kalanos ohnehin kaum funktionieren und allenfalls Neid erregen konnten. Falls ihn irgendwann wieder das Bedürfnis zum Schreiben überkam, konnte er das auch auf Papier tun. Die Wahrscheinlichkeit war allerdings nicht allzu hoch …

Natürlich würde er sich umstellen müssen und manches würde ihm fehlen, aber genau deswegen ging er ja. Viel zu lange hatten Dinge ihn beherrscht und sein Leben bestimmt, die kaum etwas mit ihm selbst zu tun hatten, nichts mit seinen Wünschen und Träumen, so naiv und weltfremd sie auch sein mochten.

Am wenigsten würde er das HV-Terminal vermissen, das er vor ein paar Jahren anstelle seines alten Fernsehers angeschafft hatte, obwohl er der bunten Lügenmärchen schon damals überdrüssig gewesen war. Zuletzt hatte er es kaum noch eingeschaltet. Auch dem Apartment würde er keine Träne nachweinen, in das er nach den Ausschreitungen des 24er Herbstes ohnehin nur widerwillig umgezogen war. Aber er war die Bilder nicht mehr losgeworden, das Blut und die wie zerbrochen wirkenden Körper, von den Terroristen nur drei Häuser weiter auf die Straße geworfen. Eine Antiterroreinheit hatte die Täter schon an der nächsten Autobahnauffahrt von ihren Motorrädern geschossen, aber das hatte die Albträume nicht gelindert und das Hochschrecken bei jedem verdächtigen Geräusch.

Das Apartment mit seiner hochgerüsteten Sicherheitstechnik hatte Fabian Schutz geboten, aber man konnte die Welt nicht aussperren, ohne sich selbst einzusperren, selbst wenn man kommen und gehen konnte, wann man wollte. Doch wollte er überhaupt irgendwohin gehen? Nach Einbruch der Dunkelheit waren die Straßen und Plätze verwaist und tagsüber konnte man allenfalls ein paar Dinge einkaufen, die online nicht sofort oder nur weniger frisch zu erhalten waren. Natürlich gab es auch ein paar Bars und Spielhallen in der Nähe, aber Fabian war kein Spieler und die Bars mit ihrem falschen Glanz und den leeren Gesichtern der Dauergäste hatten für ihn etwas Trostloses. Außerdem nervten die Kontrollen, in die man nach Mitternacht beinahe zwangsläufig geriet. Im Grunde lebte er seit Jahren in einer Art Selbstquarantäne, die sich kaum von der verordneten während der Corona-Krise unterschied. Was blieb, waren die Musik und Erinnerungen, die ihm jedoch mit jedem Jahr unwirklicher erschienen. War er das wirklich auf den alten Fotos, der langhaarige Junge mit dem arglosen Lächeln? Er hatte es verloren auf dem Weg, wie so vieles andere auch.

Natürlich konnte er so weitermachen wie bisher. Außer ein paar altersbedingten Wehwehchen fehlte ihm nichts und alles, was er zum Leben brauchte, wurde prompt und bequem frei Haus geliefert. Er konnte die Nachrichten von Krieg und Terror ignorieren, wie es die meisten taten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es die heimische Kleinstadt und sein bescheidenes und wohlgesichertes Lebensumfeld traf, war selbst bei skeptischer Betrachtung nicht sonderlich hoch. Er war nicht reich genug, um entführt zu werden, und nicht bedürftig genug, um sich mit zweifelhafter Gesellschaft einlassen zu müssen. Genau genommen ließ er sich mit keinerlei Gesellschaft ein, zumindest mit keiner aus Fleisch und Blut.

Es wäre leicht, sich einfach weitertreiben zu lassen, zehn oder noch mehr Jahre bis zum endgültigen Verfall, falls nicht schon vorher ein verstopftes oder geplatztes Gefäß den Schlusspunkt setzte. Das war zweifellos der bequemere Weg, aber letztlich kaum mehr als ein träges Verdämmern, ohne Herausforderung und Hoffnung.

Was Fabian stattdessen vorhatte, war abenteuerlich, erst recht für einen Mann seines Alters, der zwar relativ gesund, aber körperlich kaum belastbar war. Sein Verbindungsmann hatte ihm zwar versichert, dass auf Kalanos Neubürger aller Altersgruppen nicht nur willkommen, sondern auch bereits vor Ort waren, doch verbindlich war eine solche Aussage kaum. Wenn er die Grenze einmal überschritten hatte, gab es keine Gewissheiten mehr, keine monatlichen Rentenzahlungen, keine Versicherungen und vermutlich nicht einmal eine ordentliche Klinik für den Fall, dass er ernstlich krank wurde. Mit der Ausreise verlor er sämtliche Ansprüche und würde vermutlich sogar seine Pass-Chipkarte abgeben müssen, denn obwohl das Free Island Project hauptsächlich von Europäern und ein paar US-amerikanischen Aktivisten betrieben wurde, galt Kalanos seit dem Ausscheiden aus der Union als »gefährliches Ausland« – mit allen daraus resultierenden Konsequenzen.

Dabei war es mit Griechenland ein Unionsstaat gewesen, der die kleine Dodekanes-Insel in die Unabhängigkeit entlassen hatte. Zweifellos waren dabei Gelder in die ewig klamme griechische Staatskasse geflossen, aber der eigentliche Grund war die unmittelbare Nähe der Insel zu der von Unruhen erschütterten Türkei. Nach einem Überraschungsangriff islamistischer Freischärler mit Dutzenden Toten waren nicht nur die Touristen ausgeblieben, sondern auch die meisten Einheimischen von der Insel geflohen. Für den Aufbau einer ständigen Militärpräsenz war Kalanos zu unbedeutend, zumal die Aussicht auf eine Wiederbelebung des Tourismus gering war. Also hatte Griechenland auf seine Hoheitsrechte verzichtet und damit den Weg für das Free Island Project freigemacht.

Dennoch war Kalanos nicht etwa ein neuer europäischer Kleinstaat, sondern völkerrechtlich gesehen Niemandsland wie etwa die Antarktis. Jeder, der wollte, konnte sich dort niederlassen und sogar Land erwerben, sofern er sich mit der Projektleitung ins Benehmen setzte und das gewünschte Areal noch verfügbar war. Terrorattacken waren aktuell kaum zu befürchten, da die türkische Zentralregierung die entsprechende Küstenregion wieder kontrollierte. Dennoch erhielt die Union den Status »gefährliches Ausland« weiterhin aufrecht, wobei die Sicherheitsbedenken nach Fabians Überzeugung nur vorgeschoben waren. Viel eher wollte man verhindern, dass das Beispiel Schule machte. Praktisch bedeutete diese Einstufung unter anderem, dass es offiziell weder Flug- noch Fährverbindungen nach Kalanos gab. Auch kommunikations- und finanztechnisch war die Insel weitgehend isoliert.

Dennoch gab es mehr oder weniger legale Wege, mit dem Projektteam in Verbindung zu treten, aber die waren aufwendig und zudem kaum vor den Behörden zu verbergen. Gleichwohl hatte Fabian den Großteil seiner Ersparnisse auf ein eigens zu diesem Zweck eingerichtetes Offshore-Konto auf den Cayman Islands überwiesen, was vielleicht blauäugig war, aber letztlich die einzige Möglichkeit, die Überfahrt und die nötigsten Aufwendungen vor Ort zu finanzieren. Wie das praktisch ablaufen würde, war zwar noch unklar, aber immerhin hatte er inzwischen die Bestätigung für den Bootstransfer. Fabian sah auf die Uhr. Noch war reichlich Zeit, ganze vier Stunden bis zum Abflug nach Rhodos. Es konnte kaum jedoch schaden, wenn er schon ein wenig eher am Flughafen war.

»Auf geht’s«, murmelte er halblaut und kämpfte den Anflug von Wehmut nieder, den der Abschied von einer vertrauten Umgebung nun einmal mit sich brachte. Für einen Rückzieher war es ohnehin zu spät. Er vergewisserte sich, dass Brieftasche und Autoschlüssel an ihrem Platz waren, und nahm dann sein Gepäck auf. Lautlos schwang die Wohnungstür nach außen auf und schloss sich sofort wieder, kaum dass er die Lichtschranke passiert hatte. Mit einem metallischen Klicken rasteten die Riegel ein und verwandelten sein Apartment in eine uneinnehmbare Festung. Da Fabian niemanden über seine Pläne informiert hatte, würde es wohl Tage oder gar Wochen dauern, bis seine Abwesenheit auffiel. Der zurückgelassene Hausrat würde die Kosten der Beräumung sicherlich decken, und falls doch nicht, war das nicht mehr sein Problem. Kalanos war eine Freistatt, der Gerichtsbarkeit der Union entzogen.

Die Fahrstuhltür öffnete sich, nur Sekunden nachdem er den Rufknopf betätigt hatte. Der Lift war unbesetzt und es stieg auch niemand auf der Fahrt abwärts zu. In der Tiefgarage war es kühl und Fabians Schritte hallten von den nackten Betonwänden wider, als er vorbei an einem halben Dutzend anderer Fahrzeuge seinen Stellplatz ansteuerte. Mit mehr als zwanzig Jahren war der Benz der Methusalem unter den hier geparkten Autos, aber die knapp 100 Kilometer zum Flughafen würde er schon noch schaffen. Schließlich hatte er ihn ja erst vor ein paar Jahren aufwendig umrüsten lassen, nachdem das Verbot für Verbrennungsmotoren in Kraft getreten war.

Fabian zog das Ladekabel ab und verstaute sein Gepäck im Kofferraum und auf der Rückbank. Dann stieg er ein, schaltete den Antrieb zu und fuhr im Schritttempo Richtung Ausfahrt. Das Tor schwang automatisch auf und ohne einen Blick zurück beschleunigte Fabian die Geschwindigkeit und bog wenig später auf die Ausfallstraße Richtung Autobahn ein.

Die Fahrt zum Flughafen verlief ohne Zwischenfälle. Zwar meldete der Bordcomputer zweimal einen Scan und ID-Check, aber wenigstens gab es keine Straßensperre, die ihn aufgehalten hätte. Obwohl er ihn nicht mehr brauchte, stellte Fabian den Benz auf dem Deck für Langzeitparker ab. Aus dem gleichen Grund hatte er auch den Rückflug mitgebucht, um nicht unnötig Verdacht zu erregen. Zweihundert Euro mehr oder weniger spielten angesichts der Umstände ohnehin keine Rolle mehr. Natürlich würde das Ticket niemanden täuschen, der sich intensiver mit seiner Person beschäftigt hatte, aber er musste die Behörden ja nicht mit der Nase darauf stoßen, dass er nicht vorhatte zurückzukehren. Die einschlägigen Dienste wussten ohnehin Bescheid. Die entscheidende Frage war, ob sie überhaupt ein Interesse daran hatten, ihn an der Ausreise zu hindern. Vermutlich war er nicht wichtig genug, es sei denn, es ging ihnen ums Prinzip …

Dennoch spürte er, wie sich sein Herzschlag beschleunigte, als er der Angestellten am Check-in-Schalter seine Chipkarte reichte. Doch es schien alles in Ordnung zu sein, zumindest wurde sein Gepäck abgefertigt und das Ticket ausgedruckt. Dann jedoch hielt die junge Frau einen Moment lang inne und bedachte ihn mit einem prüfenden Blick.

»Herr Fabian Grünberg?«, fragte sie, wie um sich zu vergewissern, wartete seine Antwort aber nicht ab. »Da ist jemand von der Flugaufsicht, der Sie sprechen möchte. Es gibt da wohl noch eine Unklarheit.«

»Hoffentlich nichts Ernstes«, erwiderte Fabian nach einer Schrecksekunde. »Ist etwas mit der Maschine?«

»Nein, da kann ich Sie beruhigen«, lächelte die Frau und schob sein Ticket über den Tresen. »Es geht wohl eher um eine Routinebefragung. Da kommt schon jemand, der Sie abholt.«

Der junge Mann, den sie meinte, trug weder Uniform noch wirkte er sonst wie ein Flughafenangestellter. Mit den hellen Leinenhosen und dem legeren Sakko hätte Fabian ihn eher für einen Touristen gehalten, zumal ihm auch jegliche Aura einer Amtsperson fehlte.

»Herr Grünberg, nicht wahr?«, sprach er Fabian an reichte ihm zur Begrüßung die Hand. »Mein Name ist Helldorf, und ich bin hier für allgemeine Sicherheitsfragen zuständig.« Er lächelte eine Spur verlegen, was Fabian sofort für ihn einnahm. »Es tut mir leid, Sie behelligen zu müssen, aber ich denke, es wird nicht lange dauern. Zum Boarding sind Sie auf jeden Fall zurück. Wenn Sie mir bitte folgen wollen?«

Helldorfs Büro war nicht besonders groß, aber zweckmäßig eingerichtet und in seinen warmen gedeckten Farben ohne jede einschüchternde Aura. Die Sessel der kleinen Sitzgruppe waren bequem und vermittelten trotz der fest verteilten Rollen den Eindruck eines zwanglosen Gesprächs. Den angebotenen Kaffee lehnte Fabian allerdings ab, um die Unterredung nicht unnötig in die Länge zu ziehen.

»Also gut, Herr Grünberg«, begann der Beamte mit einem angedeuteten Lächeln. »Sie wollen uns also verlassen?«

Die Formulierung war geschickt gewählt, musste Fabian zugeben, weitaus verbindlicher als ein plumpes: »Wir wissen alles über Sie und Ihre Pläne.« Dennoch sagte sie genau das aus.

»Es wäre vermutlich unklug, das zu bestreiten«, erwiderte er zögernd. »Auch wenn es eigentlich eine persönliche Angelegenheit ist.«

»Der zweifellos eine sorgfältige Abwägung des Für und Wider vorangegangen ist, wie ich annehme«, stimmte sein Gegenüber in sanfter Ironie zu. »Und natürlich ist es Ihr gutes Recht, die Union auf Dauer zu verlassen, mit welchem Ziel auch immer.«

»Allerdings«, versetzte Fabian knapp. »Und wozu dann dieses Gespräch?«

»Zum Ersten interessieren mich Ihre Motive, die Sie natürlich nicht offenbaren müssen, wenn Sie nicht wollen …«

»Und zweitens?«

»Zweitens glauben wir, dass etwas mit dieser großen Inselfreiheit nicht stimmt.«

»Und das wäre?«

»Ich könnte jetzt sagen, dass ich nicht befugt bin, diese Interna weiterzugeben, aber dann hätten wir beide unsere Zeit verschwendet. Deshalb schlage ich einen Deal vor: Sie erzählen mir etwas mehr über sich und ich gebe Ihnen ein paar Informationen über Kalanos, von denen die Öffentlichkeit nichts weiß.«

»Und wenn ich ablehne?«

»Dann können Sie selbstverständlich gehen.« Helldorf zuckte mit den Schultern. »Es ist Ihre Entscheidung.«

Wenn das Ganze eine Art Pokerpartie war, dann war der Geheimdienstler eindeutig der bessere Spieler. Natürlich konnte Fabian ihn beim Wort nehmen und sich verabschieden, aber die Verunsicherung würde bleiben. Und beim geringsten Zweifel würde er sich wünschen, Helldorfs Angebot angenommen zu haben.

»Also gut«, sagte er schließlich. »Was möchten Sie wissen?«

»Ich würde gern erfahren, weshalb Sie gerade jetzt gehen, obwohl es seit Jahren ähnliche Projekte gibt, in New Hampshire zum Beispiel oder im serbisch-kroatischen Grenzgebiet. Immerhin schien es so, als hätten Sie sich mit den Gegebenheiten abgefunden.«

»Liberland war von Anfang an eine Totgeburt und New Hampshire mag liberaler sein als andere Bundesstaaten, ist aber immer noch Teil der USA, des Landes mit der höchsten Gefängnisdichte weltweit. Dort Freiheit zu erwarten, ist albern.«

»Mag sein.« Helldorf zuckte mit den Schultern und wechselte dann unvermittelt das Thema: »Sie haben schon ziemlich lange nichts mehr geschrieben. Warum?«

»Das hat unterschiedliche Gründe«, erwiderte Fabian nach kurzem Nachdenken. »Geht es Ihnen um Belletristik oder doch eher um Politisches?«

»Um beides. Ich versuche, Ihre Motive zu verstehen. Immerhin gab es Zeiten, zu denen Sie sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt haben.«

»Nett formuliert.« Fabian lächelte. »Es war in beiden Fällen ein Kampf gegen Windmühlen. Und irgendwann ist man es leid. Außerdem hatte ich keine Lust, jede kritische Zeile auf Strafbarkeit prüfen zu lassen: § 90c StGB ›Verunglimpfung der Europäischen Union und ihrer Organe‹, Sie verstehen?«

»Sicher, aber wenn ich ehrlich bin, halte ich das für eine Ausrede. Für mich sieht es so aus, als hätten Sie resigniert, nachdem Ihre Frau sich von Ihnen getrennt hat, und sich einfach treiben lassen. Und jetzt, so viele Jahre später, ist Ihnen die Freiheit auf einmal so wichtig, dass Sie bereit sind, alles dafür aufzugeben?«

»Ihre Süffisanz können Sie sich sparen«, erwiderte Fabian schärfer als beabsichtigt. »Und Sie wissen nichts über uns, was auch immer Sie glauben, herausgefunden zu haben.«

»Dann muss ich mich wohl entschuldigen.« Wenn Helldorfs zerknirschter Gesichtsausdruck gespielt war, dann durchaus glaubwürdig. »Ich nahm an, es gäbe da einen Zusammenhang.«

»Den gab es natürlich«, lenkte Fabian ein. »Nach einem solchen Einschnitt sieht man viele Dinge klarer. Nur hat das so gut wie nichts mit meinen aktuellen Plänen zu tun.«

»Also gut, dann noch einmal: Ich kann verstehen, dass Sie die Union, die Medien und den gesamten Politikbetrieb verabscheuen. Aber wenn das alles so unerträglich war, warum gehen Sie erst jetzt, in einem Alter, in dem die meisten nur noch ihre Ruhe haben wollen?«

»Ist das eine dienstliche Frage oder eine persönliche?«

»Teils, teils.« Wieder das verlegene, fast jungenhafte Lächeln. »Natürlich führen wir Statistiken, die uns helfen, bestimmte Trends zu erkennen. Aber es interessiert mich auch persönlich. Vor meiner Beamtenlaufbahn habe ich ein paar Semester Psychologie studiert, was es mir leichter macht, Dinge zu verstehen, die mit reiner Logik nicht zu erfassen sind. Außerdem habe ich inzwischen ein paar Geschichten von Ihnen gelesen, um nicht ganz unvorbereitet in dieses Gespräch zu gehen.«

»Sie nehmen Ihren Job ernst, Respekt.«

»Keinen Sarkasmus, bitte. Wollen Sie gar nicht wissen, ob sie mir gefallen haben?«

»Doch.« Fabian grinste. »Aber ich werde bestimmt nicht danach fragen.«

»Also gut, ich bin kein Fachmann, aber ich fand sie schon beeindruckend, die meisten jedenfalls.«

»Aber?«

»Na ja, insgesamt sind sie schon ein wenig düster und mitunter wünscht man sich als Leser einen weniger deprimierenden Ausgang. Manchmal kam es mir so vor, als wollten Sie auf keinen Fall zulassen, dass Ihren Figuren etwas Positives widerfährt.«

»Und was sagt Ihnen das über den Autor?«

»Da die düstere Grundstimmung kaum verkaufsfördernd sein dürfte, gehe ich davon aus, dass sie Ihrer Weltsicht entspricht. Die Schauplätze und Personen wechseln zwar, aber im Grunde erzählen Sie immer nur von sich selbst. Womit wir wieder beim Ausgangspunkt wären.«

»Inwiefern?«, fragte Fabian irritiert. Die Schlussfolgerungen des Beamten waren zwar einigermaßen nachvollziehbar, aber was hatten die vor Jahren veröffentlichten Geschichten mit seinen Auswanderungsplänen zu tun?

»Ganz einfach, Sie verhalten sich wie Ihre Figuren und suchen etwas, das es gar nicht geben kann. Die eigene Jugend vielleicht oder ein verlorenes Lebensgefühl, Freunde, die so niemals existiert haben, oder – was besonders naiv wäre – die ideale Gesellschaft. Im Grunde rechnen Sie gar nicht damit, irgendetwas dergleichen zu finden, aber Sie wollen sich auch nicht vorwerfen müssen, es nicht wenigstens versucht zu haben. Es ist wie die Suche nach dem Heiligen Gral, mit etwa den gleichen Erfolgsaussichten.«

»Ein bisschen viel Psychologie für meinen Geschmack«, erwiderte Fabian ausweichend, musste aber zugeben, dass Helldorf mit seinen Vermutungen gar nicht so weit danebenlag. Aber wozu trieb er überhaupt diesen Aufwand und was wollte er damit erreichen? Wenn der Beamte Fabian nicht ausreisen lassen wollte, brauchte er das nur anzuordnen. »Sicherheitsinteressen der Union« war eine Begründung, die fast jede Zwangsmaßnahme rechtfertigte, auch wenn die Betroffenen – zumindest theoretisch – dagegen klagen konnten. Aber so, wie es aussah, wollte Helldorf auf etwas anderes hinaus, etwas, das seine Kooperation erforderte. Nur hatte Fabian keinerlei Vorstellung, worum es dabei gehen sollte. Vielleicht erfuhr er mehr, wenn er seinem Gegenspieler ein Stück entgegenkam.

»Ich will gar nicht behaupten, dass alles nur Kaffeesatzleserei wäre«, nahm er den Gesprächsfaden wieder auf. »Aber wäre es nicht naheliegender gewesen, auf etwas so Simples wie ›Freiheit‹ abzustellen?«

»Und was verstehen Sie darunter?«, wollte Helldorf wissen. »Oder besser, was vermissen Sie konkret? Soviel ich weiß, hat Sie doch niemand ernstlich behelligt in all den Jahren.«

»Behördlicherseits«, schränkte Fabian ein. »Das stimmt. Vermutlich war ich nicht wichtig genug. Ein paar Hundert oder Tausend Leser sind kein relevanter Faktor. Heutzutage benötigt man auch keine Folterknechte und Erschießungskommandos mehr, solange man die Medien kontrolliert. Den Rest erledigen die solcherart Konditionierten gründlicher und enthusiastischer, als es bezahlte Staatsdiener oder Zuträger jemals könnten.«

»Das klingt verbittert«, bemerkte Helldorf gleichmütig, »aber es beantwortet nicht die Frage, welche Art Freiheit Ihnen vorschwebt. Was wäre für den Normalbürger denn anders, wenn es die von Ihnen beklagte Einflussnahme nicht gäbe?«

»Sie könnten genauso fragen, was einen dressierten Affen, der für seine Kunststücke Futter und eine warme und geschützte Schlafstelle erhält, von seinem Artgenossen in freier Wildbahn unterscheidet.« Fabian grinste. »Aber kehren wir doch einfach den Spieß um: Wieso sehen Sie in einem überschaubaren Projekt wie Kalanos eine Bedrohung? Weil das Modell Schule machen könnte?«

»Diese Gefahr ist eher gering.« Helldorf zuckte ungeduldig mit den Schultern. »Unser Problem sind nicht ein paar Hundert oder Tausend Aussteiger, sondern jene, die ganz spezielle Gründe haben, sich jeder Art von behördlicher Kontrolle zu entziehen.«

»Sie meinen Kriminelle?«

»Nein, gewöhnliche Kriminelle könnten in einem derart isolierten Gebiet kaum Geschäfte machen. Es geht um eine andere Klientel, die Kalanos zu ihrem Experimentierfeld machen könnte.«

»Vielleicht ein illegales Klonlabor, in dem Monster herangezüchtet werden? Kalanos als eine Art Insel des Dr. Moreau?«, spottete Fabian.

»Für uns hat das Thema nichts Erheiterndes, Herr Grünberg.« Helldorfs Stimme klang plötzlich hart. »Für fortgeschrittene Biotechnologien fehlt auf der Insel tatsächlich die notwendige Infrastruktur. Aber es gibt andere, nicht weniger bedrohliche Forschungen zum Beispiel auf dem Gebiet der Hirnsimulationen und der artifiziellen Intelligenz, die kaum mehr benötigen als ein paar Hochleistungsrechner und das entsprechende Know-how. In den letzten Monaten sind einige der üblichen Verdächtigen – auf ihrem jeweiligen Fachgebiet durchaus renommierte Experten – aus dem Blickfeld der Sicherheitsbehörden verschwunden, die wir auf Kalanos vermuten. Wir wissen nicht, wie weit sie in ihrem Ehrgeiz bereit sind zu gehen, aber es gibt Hinweise, dass ihr Projekt bereits fortgeschritten ist – möglicherweise zu weit.«

»Sie meinen, es könnte sich für die Union zur Bedrohung entwickeln?«, erkundigte sich Fabian ungläubig. »Entschuldigung, aber selbst eine starke KI, so es sie denn gäbe, wäre allenfalls im akademischen Sinne eine Gefahr.«

»Es geht hier nicht um Spekulationen«, erwiderte Helldorf brüsk. Alles Verbindliche war von ihm abgefallen. »Sie sind hier, weil Sie etwas für uns herausfinden sollen, nein, herausfinden werden, und zwar unabhängig davon, ob Sie das für sinnvoll halten oder nicht.«

»Sagten Sie nicht eben noch, dass ich jederzeit gehen kann? Ich glaube nicht, dass ich unter diesen Umständen mit Ihnen zusammenarbeiten möchte.« Es klang zwar nicht so entschieden, wie Fabian es sich gewünscht hätte, aber offener Streit war ohnehin nicht seine Domäne. Eigentlich wollte er nur in Ruhe gelassen werden.

»Davon würde ich abraten, obwohl es natürlich Ihre Entscheidung ist.« Helldorf lächelte kalt. »Muskelkrämpfe sind etwas Hässliches, erst recht, wenn der gesamte Körper betroffen ist. Für gewöhnlich tritt der Tod durch Atemlähmung ein, es sei denn, der Infizierte erhält noch während der Inkubationszeit das entsprechende Antitoxin.«

»Was soll das heißen?« Ungläubig starrte Martin den Beamten an. »Wenn das ein Scherz sein soll, dann ist er ziemlich geschmacklos.« Dennoch spürte er, wie sich etwas Kaltes in seiner Magengrube einnistete.

»Wenn Sie das glauben, können Sie jederzeit gehen.« Helldorf zuckte mit den Schultern. »An Ihrer Stelle wäre ich allerdings vorsichtig. Waren Sie nicht erst kürzlich beim Orthopäden wegen dieser lästigen Nackenverspannung?«

»Woher wollen Sie …« Fabian brach ab und biss sich auf die Lippen. Ihm war plötzlich kalt.

»Ach, jetzt erinnern Sie sich ja doch an die Spritze. Ein Anästhetikum, nicht wahr? Oder doch etwas weniger Harmloses?«

Er genießt das, dachte Fabian, während ihm der Schweiß ausbrach. Er genießt das wie dieser Zahnarzt im »Marathon-Mann« und wartet darauf, dass ich die Nerven verliere. Sein Körper verkrampfte sich und für Sekunden tanzten rote Ringe vor seinen Augen. Dann hatte er sich wieder unter Kontrolle.

»Was wollen Sie?«, fragte er mit belegter Stimme und räusperte sich.

»Nichts, was besonderen Aufwand erfordern würde.« Jetzt, da die Fronten geklärt waren, leistete sich Helldorf wieder ein verbindliches Lächeln. »Sie reisen wie geplant nach Kalanos und lassen die Dinge einfach auf sich zukommen. Wir erwarten von Ihnen nicht mehr als einen Bericht von der Lage vor Ort, den sie uns mit diesem kleinen Gerät zukommen lassen können.« Er langte hinter sich in eine Ablage und brachte eine Kameratasche mit der Aufschrift »Nikon« zum Vorschein, die er vor Fabian auf den Tisch legte. »Äußerlich ist die Kamera nicht vom Standardmodell zu unterscheiden«, erklärte er. »Die Beschreibung der Zusatzfunktionen liegt bei. Wenn Sie ganz sichergehen wollen, prägen Sie sich die Handhabung vor dem Boarding ein und vernichten die Anleitung danach. Wir glauben allerdings nicht, dass sich jemand dafür interessieren wird.«

»Und welcher Art soll die Information sein, die Sie von mir erwarten?«

»Wenn wir das jetzt schon wüssten, könnten wir auf Ihre Dienste verzichten«, wehrte Helldorf ab. »Wir rechnen allerdings damit, dass man früher oder später auf Sie zukommen wird, um Ihnen ein Angebot zu unterbreiten oder Sie zu einer Besichtigung einzuladen. Aber auch wenn nichts dergleichen geschieht, erwarten wir einen kurzen Bericht, den Sie als Audiodatei speichern und innerhalb des angegebenen Zeitfensters versenden sollten. Im Gegenzug erhalten Sie von uns die Information, wie Sie die eingeschleusten Erreger neutralisieren können.«

»Unabhängig vom Inhalt des Berichtes?«, fragte Fabian skeptisch.

»Natürlich wird es eine Plausibilitätsprüfung geben, aber wir gehen davon aus, dass Sie kein unnötiges Risiko eingehen werden. So wie von unserer Seite keinerlei Interesse an einem toten Informanten besteht. Mir ist durchaus klar, wie sehr Sie uns und unsere Methoden verabscheuen, aber manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Im Übrigen spielt es keine Rolle, was Sie von uns halten, solange Sie Ihren Teil der Abmachung erfüllen.«

»Das ist mir nicht entgangen«, erwiderte Fabian abweisend. »Aber auch wenn es für Sie belanglos ist, werde ich nicht aufhören, mir eine Welt ohne Leute wie Sie zu wünschen.«

»Sie sind ein Romantiker, Fabian Grünberg, das ist ein Luxus, den wir uns nicht erlauben können«, versetzte Helldorf knapp und stand auf. »Träumen Sie ruhig weiter von Freiheit und Gerechtigkeit. Ich erwarte Ihren Bericht zum vereinbarten Termin. Guten Flug!«

»Ich wäre schon zufrieden, Sie nicht wiederzusehen.« Mit angewiderter Miene griff Fabian nach der Kamera, stand auf und ging, ohne Helldorf noch eines Blickes zu würdigen, zur Tür.

Kapitel 2 Lena 1

Lena Vermeer wartete.

Sie saß allein auf der winzigen Terrasse des »Café Diana« und fragte sich, ob sie noch einen zweiten Kaffee bestellen sollte oder doch besser bezahlen und gehen. Georgius war nie sonderlich pünktlich, aber jetzt war es schon 20 vor fünf und sie waren für vier Uhr verabredet gewesen.

Nervös zündete sie sich eine weitere Zigarette an. Eigentlich hatte sie das Rauchen schon vor Jahren aufgegeben. Das war kurz nach ihrer Scheidung von Jan gewesen, als sie beschlossen hatte, sich nicht gehen zu lassen, weniger zu trinken und überhaupt gesünder zu leben. Unterschwellig hatte sie sich wohl auch der Illusion hingegeben, Yoga, Fitnesskurse und eine ausgewogene Ernährung könnten das Unvermeidliche wenigstens eine Zeit lang aufhalten. Damals war sie 39 Jahre alt gewesen und – wie ihr Freunde und Kollegen bestätigten – durchaus attraktiv für ihr Alter.

Doch der weiße Ritter war ausgeblieben, den es wohl ohnehin nur in Kitschromanen und Seifenopern gab. Lenas reale Eroberungen endeten dagegen in schöner Regelmäßigkeit mit Enttäuschungen, was noch die freundlichste Umschreibung war. Jenseits aller hormonellen oder alkoholischen Verklärungen verhielten sich ihre Kurzzeitpartner wie Klischeefiguren aus einem Macho-Comic: sich ausheulen, ficken, anpumpen. Bekamen sie nicht sofort, was sie wollten, verschwanden sie schneller als das sprichwörtliche Würstchen vom Kraut. Dennoch hörte Lena nicht auf, sich zu fragen, ob es nicht doch an ihr lag, ihren Ansprüchen, ihrem Alter oder ihrer Unfähigkeit, sich selbst etwas vorzumachen.

Ihre Arbeit im Steuerbüro bewältigte sie nach wie vor problemlos, aber sie war längst zur Routine geworden so wie die gelegentlichen Lobeshymnen ihrer Chefs. Arbeiten, einkaufen, ein paar Fernseh-Soaps und dann ab ins kalte Bett. Am Wochenende einen Barbesuch mit ein paar Drinks zu viel und hin und wieder einen One-Night-Stand mit einem Typen, den sie danach garantiert nicht wiedersehen wollte. Sollte das wirklich schon alles gewesen sein?

Dazu kam, dass sich ihr Viertel verändert hatte. Vertraute Nachbarn zogen weg und neue Mieter kamen, zumeist aus den Überseegebieten oder Nordafrika. Die meisten Frauen gingen verschleiert, aber das störte Lena weniger als die abschätzigen Blicke und die unzweideutigen Bemerkungen, mit denen sie aus kleinen oder größeren Männergruppen bedacht wurde, die vor Shisha-Bars und Teestuben herumlungerten. Einen dieser Kerle hatte sie geohrfeigt, als der ihr unvermittelt unter den Rock gegriffen hatte. Zweifellos hatte nur das rasche Eingreifen seiner Begleiter, die den Gedemütigten festhielten, Lena vor einer schmerzhaften Tracht Prügel oder Schlimmerem bewahrt.

Der Vorfall war nur ein Steinchen im Mosaik ihrer Frustrationen gewesen, hatte Lena aber dennoch in ihrer Entschlossenheit bestärkt, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und irgendwo anders neu anzufangen. Aber wohin sollte sie gehen? Die Übersee-Provinzen waren sicherlich eine Option, aber das Leben dort war kostspielig, ganz abgesehen von den horrenden Immobilienpreisen, die ihren Wunsch nach einem eigenen Geschäft illusorisch machten. Zwar hatte sie ein wenig Geld gespart, ein Daueraufenthalt unter karibischer Sonne ließ sich damit jedoch nicht finanzieren.

Auf das Free Island Project war sie eher zufällig gestoßen, durch einen Beitrag in einem Auswanderer-Forum. Sie war dem angegebenen Link gefolgt, und da ihr die Idee gefiel, hatte sie schließlich Kontakt mit dem Projektteam aufgenommen. Mit Jan hatte sie einmal auf der griechischen Insel Kos Urlaub gemacht, im Frühjahr, wo alles geblüht hatte, und in ihrer Erinnerung war es ein Sehnsuchtsort geblieben. Kalanos lag gar nicht so weit davon entfernt ebenfalls in der Nähe der türkischen Küste, also war das Klima dort ähnlich angenehm. Außerdem hatte ihr die Projektleitung versichert, dass selbstständige Unternehmungen gefördert würden, schließlich seien Freiberufler das Herz des libertären Projekts. Natürlich war es ein Risiko, alle Brücken hinter sich abzubrechen, aber was hatte sie zu verlieren? Nichts, war die ernüchternde Antwort und so hatte sie den Vertrag unterzeichnet, die Transferpauschale überwiesen und sich mit bescheidenem Gepäck auf den Weg gemacht.

Eigentlich war alles nach Plan gelaufen: der Linienflug nach Rhodos, der Transfer zu einer abgelegenen Hafenbucht und schließlich die Überfahrt mit einem zum Schmugglerboot umfunktionierten Fischkutter. Aber dann musste etwas passiert sein, an das sie sich nur noch in Bruchstücken erinnern konnte. Es war wohl ziemlich kühl gewesen in dieser Nacht, denn einer der beiden Seeleute hatte Decken an die Passagiere verteilt und später auch noch heißen Tee. Irgendwann musste Lena dann eingeschlafen sein; sie erinnerte sich noch vage, dass ihr auch ein wenig schwindelig gewesen war, und als sie erwachte, fand sie sich in einer Art Krankenzimmer wieder und hatte fürchterliche Kopfschmerzen. Eine freundliche Schwester hatte ihr etwas zu trinken gegeben, wahrscheinlich mit einem Medikament, denn nur wenig später war der Schmerz verflogen. »Keine Sorge, Frau Vermeer«, hatte der herbeigerufene Arzt, der sich als Dr. Lazlo vorstellte, sie beruhigt. »Sie hatten nur einen kleinen Zusammenbruch, der Kreislauf wahrscheinlich. Deshalb hat man sie gleich nach der Ankunft zu uns gebracht, aber soweit ich sehen kann, fehlt Ihnen nichts Ernsthaftes und wir können Sie in Ihr neues Leben entlassen.« Lena hatte sich zwar gewundert, denn so etwas war ihr noch nie passiert, aber wenigstens war es offenbar nichts Ernstes gewesen. Seltsam war nur, dass sie sich absolut nicht daran erinnern konnte, wie sie von Bord und in die Klinik gekommen war. War sie tatsächlich so lange ohne Bewusstsein gewesen? Dennoch war sie froh gewesen, dass alles so glimpflich abgelaufen war, und unterschrieb rasch die Entlassungspapiere, nachdem ihr der Arzt noch den Weg zu dem ehemaligen Hotel erklärt hatte, in dem die Projektleitung ihren Sitz hatte.

Das helle Hotelgebäude mit den blauen Kuppeln war leicht zu finden gewesen und offenbar hatte man sie bereits erwartet, denn sie wurde sofort in das Büro des zuständigen Mitarbeiters geführt. Der junge Mann stellte sich als Viktor vor und sprach sogar ein paar Brocken Holländisch, was Lena sofort für ihn einnahm. Die Unterkunftsfrage war schnell geklärt, da man ihr bereits ein Zimmer in einer Pension reserviert hatte, in dem sie zunächst unterkommen konnte: »So lange, bis du etwas Eigenes gefunden hast.« Im Verlauf des Gespräches wurde allerdings schnell klar, dass Lenas Vorstellungen von ihrem neuen Leben reichlich naiv gewesen waren. So gab es zwar zahlreiche leer stehende Wohnungen und Gebäude, aber die besseren waren natürlich schon vergeben und der Rest zumindest renovierungsbedürftig. Auch gab es keinerlei Touristen auf der Insel, wodurch der Bedarf an Souvenirshops und Handarbeitsgeschäften gegen null ging. Ähnliches galt für zusätzliche Straßencafés und Tavernen, sodass Viktor ihr ebenfalls davon abriet, sich in dieser Richtung selbstständig zu machen. Ein Handwerk hatte Lena nicht gelernt und sie besaß auch keinerlei Erfahrungen mit Obst- oder Gemüseanbau. Die Angebote, die ihr Viktor schließlich offeriert hatte, waren allesamt Aushilfsjobs für Ungelernte gewesen, die vermutlich nicht viel einbringen würden. Um einige Illusionen ärmer hatte sich Lena auf den Weg zur Pension gemacht, die beschaulich inmitten eines üppigen Gartens gelegen war und von der aus man das Meer sehen konnte.

Die ersten Wochen waren hart gewesen, mit anstrengender körperlicher Arbeit zuerst bei einem Obstbauern und dann in einer Weinkelterei. Doch Lena hatte sich durchgebissen und schließlich doch noch den Traum von einem eigenen Geschäft erfüllt. Zwar war es kaum mehr als ein besserer Kiosk, in dem sie frisches Obst, Gemüse, Olivenöl und Honig verkaufte, doch sie war freundlich und die Kunden mochten sie. An Gewinn oder gar die Rückzahlung des kleinen, glücklicherweise zinslosen Kredits an die Projektgesellschaft war zwar nicht zu denken, aber immerhin reichte es, wenn auch knapp, zum Leben.

Und dann hatte sie Georgius kennengelernt – eigentlich eher zufällig, als sie auf einem ihrer sonntäglichen Strandspaziergänge sein kleines Refugium entdeckt hatte. Die feinsandige Badebucht war etwas abseits gelegen und lud mit einer Handvoll Liegen und Sonnenschirme zum Verweilen ein. Dazu gab es einen grob zusammengezimmerten Kiosk mit Erfrischungen und zwei kleine Holztische samt Stühlen, denen man ihr Alter ansah. Und genauso wind- und wettergegerbt wirkte auch der einzige Gast, offenbar ein Einheimischer, der an einem der Tischchen saß mit einer Tasse Kaffee und dem unvermeidlichen Wasserglas vor sich. Dass es sich tatsächlich um den Inhaber handelte, war Lena erst klar geworden, nachdem sie vergeblich nach einer Bedienung Ausschau gehalten hatte.

Sie waren ins Gespräch gekommen, was sich anfangs etwas schwierig gestaltete, denn Lena sprach kein Griechisch und Georgius’ Englisch war ziemlich eingerostet. Ja, früher hätte sich das Geschäft gelohnt, zumindest in der Saison, aber jetzt käme kaum noch jemand vorbei … Auf Lenas Frage, warum er dann überhaupt noch geöffnet habe, hatte er lächelnd die Augen zusammengekniffen und geantwortet: »Hier ist es doch schön, oder etwa nicht?« Das war schwer zu bestreiten, nur waren es nicht nur die idyllische Lage im Schatten der Tamarisken und der traumhafte Blick aufs Meer gewesen, die Lena in ihren Bann gezogen hatten, sondern auch Georgius selbst, der hierhergehörte wie das verblichene Mobiliar und das blau-weiß gestrichene Fischerboot, das am Ufer lag.

Georgius war anders als die meisten Männer, die Lena gekannt hatte. Wenn er sprach, dann so gut wie nie über sich selbst, geschweige denn, dass er versucht hätte, ihr zu imponieren. Sein Alter ließ sich schwer schätzen, aber er war gewiss schon in den Fünfzigern, denn sein dunkles Haar war grau durchwirkt und das gebräunte Gesicht von unzähligen feinen Fältchen durchzogen. Wenn er arbeitete – und er fand trotz der fehlenden Kundschaft fast immer etwas, an dem er werkeln konnte –, traten die Muskeln an seinem sehnigen Oberkörper hervor und er ähnelte dann einem Fischer oder Hafenarbeiter aus einem alten Dokumentarfilm. Lenas Fragen beantwortete er stets mit einem Lächeln, das einfach nur freundlich war, fern jeder Berechnung. Später war Lena klar geworden, dass es sich um einen Grundzug seines Wesens handelte, der seinem Geschäft allerdings nicht unbedingt guttat. Wenn niemand kam, der ihm etwas abkaufte, dann war es auch gut und so war seine Frage, ob sie zum Essen bleiben wolle, wohl eher der Höflichkeit geschuldet. »Welches Essen?«, hatte sie zurückgefragt, denn der Kiosk war alles andere als geräumig und bot kaum Platz für eine Küche. »Fisch, natürlich«, hatte er erwidert und auf ein rußgeschwärztes Gestell gedeutet, das sich bei näherer Betrachtung als Holzkohlengrill erwies.

Obwohl Lena nicht besonders hungrig gewesen war, hatte sie eine Portion bestellt, vor allem deshalb, weil sie noch nicht gehen wollte. Außerdem war sie neugierig gewesen, wie der Mann es anstellen würde, ohne richtige Küche eine Mahlzeit zuzubereiten. Also hatte sie sich ein Glas Retsina bestellt und Georgius dabei zugesehen, wie er den betagten Grill in Betrieb setzte und zwischendurch immer einmal wieder im Kiosk verschwand. Da sich das Ganze wie erwartet hinzog, nutzte sie die Gelegenheit, um ein Bad im Meer zu nehmen. Natürlich gab es keinen Umkleideraum und so zog sie sich scheinbar unbefangen und ohne Eile gleich am Strand um, auch weil ihr natürlich klar war, dass der Mann sie dabei beobachten konnte. Georgius ließ sich nichts anmerken, als sie zurückkam, aber die Art, wie er sie ansah, hatte sich verändert. Später nannte Lena diesen Gesichtsausdruck für sich seinen »Jäger-Blick«, was insofern nicht ganz stimmte, da das Wild gar nicht die Absicht hatte, ihm zu entkommen …

Der gegrillte Fisch, auf den sie zunächst keinen Appetit gehabt hatte, schmeckte köstlich. Dazu gab es frischen Salat, Tsatsiki und Weißbrot wie in einem richtigen Restaurant. Georgius hatte sich zu ihr gesetzt, aber selbst nichts gegessen, nur hin und wieder an seinem Glas genippt und ihr nachgeschenkt. Sie hatten über dies und das gesprochen, gelacht und nach dem Essen mit Ouzo angestoßen, der stark war, aber dennoch nicht in der Kehle brannte.

Mittlerweile war es dämmerig geworden und die Schatten wurden länger. Und dann hatte Georgius Lena wie ein kleines Mädchen an der Hand genommen und war mit ihr zum Strand gegangen. »Deshalb bin ich geblieben«, hatte er gesagt und auf den flammenden Streifen am Horizont gedeutet, wo die untergehende Sonne das Meer in einen gleißenden Lavasee verwandelte. »Das gehört mir und jetzt uns beiden.« Lena hatte ihn auf die Wange geküsst, aber natürlich war es nicht dabei geblieben, als Georgius sie in die Arme genommen und an sich gezogen hatte. Es war wie ein Rausch gewesen, der sie erfasst hatte an diesem verzauberten Ort – ein Rausch, der alle Bedenken und alle Scham in einer Woge des Begehrens auslöschte. Sie hatten sich gefunden, stiegen auf und fielen, und wenn es überhaupt einen Moment der Furcht für Lena gegeben hatte, dann nur die, dass es plötzlich enden könnte und sie wieder allein wäre. Doch sie war nicht allein geblieben, auch nicht danach, denn als Lena zu sich kam, lag Georgius neben ihr und musterte sie mit leicht gerunzelter Stirn, als frage er sich, ob er ihr vielleicht wehgetan hätte. »Keine Sorge«, hatte sie gesagt. »Ich lebe noch – und wie …« Und dann hatten sie beide gelacht wie Kinder. Es war ihr erster Abend gewesen, und obwohl noch viele andere gefolgt waren, an denen sie sich an allen möglichen Orten geliebt hatten, hatte sich die Erinnerung in ihr Gedächtnis eingegraben und auch jetzt musste Lena unwillkürlich lächeln, wenn sie an Georgius’ halb besorgtes, halb fragendes Lächeln dachte, mit dem er sie angesehen hatte wie ein Kind, das es zu wild getrieben hatte …

Es war ein unerhörter Glücksfall, dass sie einander gefunden hatten – eine zweite Chance, an die Lena, wenn sie ehrlich war, nicht mehr ernsthaft geglaubt hatte. Dabei war Georgius nach den landläufigen Vorstellungen alles andere als ein Traummann. Er war nicht mehr jung, keineswegs wohlhabend und anstelle eines weißen Pferdes besaß er Ziegen und Hühner. Das Haus, in dem er wohnte, lag zwar idyllisch in einem Olivenhain, war aber kaum größer als ein Gartenhaus und eher spartanisch eingerichtet. Dazu kam, dass Georgius stets nur das Nötigste reparierte und ohnehin eine recht eigenwillige Art von Häuslichkeit pflegte, die mit Lenas Vorstellungen von einem geordneten Haushalt wenig zu tun hatte. Dafür entsprach er ihren Vorstellungen intimer Art umso vollkommener und seine Leidenschaftlichkeit machte es ihr leicht, auch ihrerseits alle Hemmungen fallen zu lassen. Nie hatte sie sich geborgener gefühlt und, ja, glücklicher als in seinen Armen, in die sie sich zurücksehnte, kaum dass sie ein paar Stunden getrennt waren. Natürlich war das albern, schließlich waren sie keine 17 mehr und Georgius brauchte seine Freiräume, so wie sie selbst auch.

Nur einmal hatte er ihrem Drängen nachgegeben und sie eines Morgens zum Fischfang mitgenommen. Es war kühl gewesen, das Meer noch grau und still und das Warten langweilig. Der Fang war ihrer Ansicht nach kaum der Mühe wert, aber natürlich hütete sie sich, das laut auszusprechen. Die tägliche Bootsfahrt gehörte nun einmal ebenso zu Georgius’ Ritualen wie das abendliche Zusammentreiben der Ziegen, das auch schon einmal Stunden dauern konnte, wenn sich eine davon verlaufen hatte. Stundenlang brannte auch das Feuer, das er unterhielt, um Holzkohle für den Grill herzustellen, mit ebenfalls eher bescheidener Ausbeute. Es waren diese Rituale, die Georgius’ Leben ausmachten, darüber machte sich Lena keine Illusionen und sie selbst war nicht mehr als eine zwar willkommene, aber keineswegs unentbehrliche Zugabe. Aber solange alles so blieb, wie es war, war das kein Problem. Und so stoisch Georgius’ Gelassenheit manchmal auch anmutete, hatte sie es bislang doch immer verstanden, sich seiner Aufmerksamkeit in geeigneter Form zu versichern …

Seiner Unpünktlichkeit war allerdings kaum beizukommen. Wenn Georgius »gleich« sagte, dann konnte das alles Mögliche bedeuten, zehn Minuten, eine Stunde oder nie. Es hatte wenig Sinn, sich darüber aufzuregen, denn wenn sie es tat, lächelte Georgius nur und murmelte etwas von »vergessen«, aber ihm war anzumerken, dass er gar nicht so recht wusste, worüber sie sich beschwerte. Heute hatte er es allerdings übertrieben, denn jetzt war eine geschlagene Stunde um und länger konnte und wollte Lena nicht warten.

Also bezahlte sie ihre Rechnung und machte sich, nun doch einigermaßen verärgert, auf den Heimweg. Unterwegs überlegte sie es sich jedoch anders. Zu Hause wartete nichts auf sie, noch nicht einmal eine ordentliche Mahlzeit. Schließlich hatten sie vorgehabt, nach einem Strandspaziergang noch irgendwo ein Glas Wein zu trinken und zu Abend zu essen. Das war ein Luxus, den sie sich nur selten gönnten, und natürlich würde sie auch diesmal die Rechnung übernehmen, denn Georgius’ Geschäfte – sofern man sie überhaupt als solche bezeichnen konnte – liefen schlecht. Der Kiosk brachte allenfalls an den Wochenenden etwas ein, und was die Fischerei und der Hof abwarfen, war erstens kaum der Rede wert und lief zudem meist auf der Basis von Tauschgeschäften.

Aber wie so manches war auch Geld für Georgius kein Thema. War welches im Haus, war es gut, und wenn nicht, dann war es auch nicht so schlimm. Er selbst wäre nie auf die Idee gekommen, mit Lena irgendwohin essen oder etwas trinken zu gehen und es hatte sie einige Mühe gekostet, ihn dazu zu überreden. Es gefiel ihm auch nicht, dass sie für ihn bezahlte, aber letztlich hatte er auch das akzeptiert, solange wenigstens der Schein gewahrt blieb. Oft konnten sie sich das ohnehin nicht leisten …