9,99 €

Mehr erfahren.

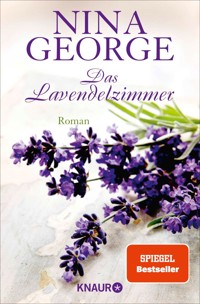

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein unwiderstehlicher Roman über die Macht der Bücher, die Liebe und die Magie des südlichen Lichts: "Das Lavendelzimmer" – ein internationaler Bestseller, übersetzt in 30 Sprachen, gefeiert von der Presse wie von Lesern weltweit. Er weiß genau, welches Buch welche Krankheit der Seele lindert: Auf seinem Bücherschiff, der »literarischen Apotheke«, verkauft der Pariser Buchhändler Jean Perdu Romane wie Medizin fürs Leben. Nur sich selbst weiß er nicht zu heilen, seit jener Nacht vor 21 Jahren, als die schöne Provenzalin Manon ging, während er schlief. Sie ließ nichts zurück außer einem Brief – den Perdu nie zu lesen wagte. Bis zu diesem Sommer. Dem Sommer, der alles verändert und Monsieur Perdu aus der kleinen Rue Montagnard auf eine Reise in die Erinnerung führt, in das Herz der Provence und zurück ins Leben. "Dieser Geschichte wohnt ein unglaublich feiner Zauber inne." Christine Westermann (WDR)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Nina George

Das Lavendelzimmer

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Er weiß genau, welches Buch welche Krankheit der Seele lindert: Auf seinem Bücherschiff, der »literarischen Apotheke«, verkauft der Pariser Bücherhändler Jean Perdu Romane wie Medizin fürs Leben. Nur sich selbst weiß er nicht zu heilen, seit jener Nacht vor 21 Jahren, als die schöne Provenzalin Manon ging, während er schlief. Sie ließ nichts zurück außer einem Brief – den Perdu nie zu lesen wagte. Bis zu diesem Sommer. Dem Sommer, der alles verändert und Monsieur Perdu aus der kleinen Rue Montagnard auf eine Reise in die Erinnerung führt, in das Herz der Provence und zurück ins Leben.

Inhaltsübersicht

Widmung 1

Widmung 2

Karte

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

Manons Reisetagebuch

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

Manons Tagebuch

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

Manons Reisetagebuch

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

Manons Reisetagebuch

44. Kapitel

Epilog

Rezepte

Bohémienne des légumes

Pistou

Lammkoteletts mit Knoblauchflan

Lavendeleis

Alternatives Rezept für Lavendeleis mit Lavendelsirup oder -honig

Die dreizehn Desserts

Jean Perdus literarische Notapotheke

Dank

Ich widme diesen Roman meinem Vater Joachim Albert Wolfgang George, genannt Jo der Breite.

Sawade/Eichwaldau 20. März 1938–4. April 2011, Hameln.

Papa, mit dir ist der einzige Mensch gestorben, der alles gelesen hat, was ich je schrieb, seit ich schreiben konnte. Du wirst mir fehlen, immer. Ich sehe dich in jedem Licht des Abends und in jeder Welle aller Meere. Du gingst mitten im Wort.

Nina George, im Januar 2013

Den Verlorenen gewidmet.

Und jenen, die sie immer noch lieben.

1

Wie konnte es nur passieren, dass ich mich dazu überreden ließ?

Zu zweit hatten die Generalinnen des Hauses No. 27 – Madame Bernard, die Besitzerin, und Madame Rosalette, die Concierge – Monsieur Perdu zwischen ihren gegenüberliegenden Parterrewohnungen in die Zange genommen.

»Dieser Le P. hat seine Frau ja schmählichst behandelt.«

»Schandhaft. Wie die Motte einen Brautschleier.«

»Manchen kann man’s ja nicht verübeln, wenn man sich ihre Gattinnen so anschaut. Eiswürfelmaschinen in Chanel. Aber Männer? Alles Ungeheuer.«

»Meine Damen, ich weiß gerade nicht, was …«

»Sie natürlich nicht, Monsieur Perdu. Sie sind der Kaschmir unter den Stoffen, aus denen Männer gestrickt sind.«

»Jedenfalls, wir bekommen eine neue Mieterin. In den Vierten, das ist ja Ihre Etage, Monsieur.«

»Aber Madame hat nichts mehr. Gar nichts, nur zerschmetterte Illusionen. Sie braucht quasi alles.«

»Und da kommen Sie ins Spiel, Monsieur. Geben Sie, was Sie können. Jede Spende ist willkommen.«

»Natürlich. Ich könnte vielleicht ein gutes Buch …«

»Na ja, wir dachten eher an etwas Praktisches. Einen Tisch zum Beispiel. Madame hat ja –«

»… nichts mehr. Ich verstehe.«

Der Buchhändler wusste zwar nicht, was praktischer sein konnte als ein Buch. Aber er versprach, der neuen Mieterin einen Tisch zu spenden. Einen hatte er ja noch.

Monsieur Perdu steckte seine Krawatte zwischen die oberen Knöpfe seines weißen, energisch gebügelten Hemdes und rollte die Ärmel sorgfältig auf. Nach innen, Umschlag für Umschlag, bis zum Ellbogen. Er fixierte die Bücherwand im Flur. Hinter dem Regal lag ein Zimmer, das er seit einundzwanzig Jahren nicht geöffnet hatte.

Einundzwanzig Jahre und Sommer und Neujahrsmorgen.

Aber in dem Zimmer stand der Tisch.

Er stieß die Luft aus, griff wahllos nach einem Buch und zog Orwells 1984 aus dem Regal. Es fiel nicht auseinander. Es biss ihn auch nicht in die Hand wie eine beleidigte Katze.

Er nahm den nächsten Roman, dann zwei, langte nun mit beiden Händen in das Regal, schaufelte ganze Bücherblöcke heraus und häufte sie neben sich auf.

Aus den Stapeln wurden Bäume. Türme. Zauberberge.

Er sah auf das letzte Buch in seiner Hand: Als die Uhr dreizehn schlug. Ein Zeitreise-Märchen.

Wenn er an Omen geglaubt hätte, wäre das jetzt ein Zeichen gewesen.

Er schlug mit den Fäusten unter die Bretter, um sie aus den Halterungen zu lösen. Dann trat er einen Schritt zurück.

Da. Dort schälte sie sich hervor. Hinter der Mauer aus Wörtern. Die Tür zu dem Zimmer, in dem …

Ich könnte doch einfach einen Tisch kaufen?

Monsieur Perdu strich sich über den Mund. Ja. Die Bücher abstauben, wieder einräumen, die Tür vergessen. Einen Tisch kaufen, einfach so weitermachen wie die letzten zwei Jahrzehnte. In zwanzig Jahren wäre er siebzig, und von dort aus würde er den Rest auch noch hinbekommen, vielleicht starb er ja früh.

Feigling.

Er schloss seine bebende Faust um die Drehklinke.

Langsam öffnete der große Mann die Tür. Er stieß sie sachte nach innen auf, kniff die Augen zusammen und …

Nur Mondlicht und trockene Luft. Er sog sie durch die Nase ein, forschte, fand aber nichts.

Der Geruch von *** ist verschwunden.

Monsieur Perdu war in einundzwanzig Sommern so geschickt darin geworden, um *** herumzudenken, wie er um einen offenen Gullydeckel herumgehen würde.

Er dachte ihren Namen am häufigsten als ***. Als Schweigen im Summton seines Gedankenflusses, als Weißraum in den Bildern der Vergangenheit, als Dunkelheit inmitten der Gefühle. Er vermochte alle Sorten Lücken zu denken.

Monsieur Perdu sah sich um. Wie still das Zimmer wirkte. Und trotz der lavendelblauen Tapeten blass. Die Jahre hinter der verschlossenen Tür hatten die Farbe aus den Wänden gepresst.

Das Licht aus dem Flur fand nur wenig, was einen Schatten warf. Ein Bistrostuhl. Der Küchentisch. Eine Vase mit vor über zwei Jahrzehnten auf der Ebene von Valensole geklautem Lavendel. Und einen fünfzigjährigen Mann, der sich nun auf den Stuhl setzte und die Arme um sich selbst schlang.

Da drüben waren Vorhänge gewesen. Dort Bilder, Blumen und Bücher, eine Katze namens Castor, die auf dem Diwan schlief. Es hatte Kerzenleuchter und Flüstern gegeben, gefüllte Rotweingläser und Musik. Tanzende Schatten an der Wand, der eine groß, der andere wunderschön.

Es hatte Liebe in diesem Zimmer gegeben.

Nun gibt es nur noch mich.

Er ballte die Fäuste und drückte sie an seine brennenden Augen.

Monsieur Perdu schluckte und schluckte noch einmal, um die Tränen niederzuringen. Sein Hals war zu eng zum Atmen, und sein Rücken schien zu glühen vor Hitze und Schmerz.

Als er wieder schlucken konnte, ohne dass es weh tat, stand Monsieur Perdu auf und öffnete die Flügelfenster.

Aus dem Hinterhof wirbelten Gerüche empor.

Die Kräuter aus Goldenbergs Gärtchen. Rosmarin, Thymian. Dazu mischten sich die Massageöle von Che, dem blinden Podologen und »Fußflüsterer«. Dazwischen ein Eierkuchenduft, der sich verwirbelte mit Kofis afrikanischen Grilleimergerichten, scharf und fleischig. Darüber schwebte der Junigeruch von Paris, er duftete nach Lindenblüten und Erwartung.

Aber Monsieur Perdu ließ nicht zu, dass diese Düfte ihn berührten. Er stemmte sich mit aller Macht gegen ihren Zauber. Er war sehr gut darin geworden, alles zu ignorieren, was in ihm auch nur irgendeine Art sehnsüchtiges Gefühl provozieren konnte. Gerüche. Melodien. Die Schönheit der Dinge.

Aus der Kammer neben der kargen Küche holte er Wasser und grüne Seife und begann, den Holztisch zu säubern.

Er stemmte sich gegen das verwaschene Bild, wie er an diesem Tisch gesessen hatte, nicht allein, sondern mit ***.

Er wusch und schrubbte und ignorierte die bohrende Frage, wie es denn nun weitergehen sollte, nachdem er die Tür zu dem Zimmer geöffnet hatte, in dem all seine Liebe, seine Träume und seine Vergangenheit begraben gewesen waren.

Erinnerungen sind wie Wölfe. Du kannst sie nicht wegsperren und hoffen, dass sie dich ignorieren.

Monsieur Perdu trug den schmalen Tisch zur Tür, hievte ihn durch die Bücherwand und an den papiernen Zauberbergen entlang ins Treppenhaus bis zur Wohnung gegenüber.

Als er klopfen wollte, erklang dieser traurige Ton.

Ein Schluchzen, erstickt, wie hinter einem Kissen.

Jemand weinte hinter der grünen Wohnungstür.

Eine Frau. Und sie weinte so, als ob sie sich wünschte, dass sie niemand, niemand hören sollte.

2

Sie war die Frau von diesem Sie-wissen-schon, diesem Le P.«

Wusste er nicht. Perdu las keine Pariser Klatschseiten.

Madame Catherine Le P.-Sie-wissen-schon war an einem späten Donnerstagabend aus der Agentur ihres Künstlermannes, wo sie seine Pressearbeit erledigte, nach Hause gekommen. Ihr Schlüssel passte nicht mehr, ein Koffer im Treppenhaus, darauf die Scheidungspapiere. Ihr Mann war unbekannt verzogen, hatte die alten Möbel und eine neue Frau mitgenommen.

Catherine-bald-Ex-Frau-von-Le-Mistkerl besaß nichts außer der Kleidung, die sie mit in die Ehe gebracht hatte. Und der Einsicht, dass sie so arglos gewesen war, erstens zu glauben, die einst empfundene Liebe werde über eine Trennung hinaus für menschenfreundlichen Umgang sorgen, und zweitens ihren Mann gut genug zu kennen, um von ihm nicht mehr überrascht zu werden.

»Ein weitverbreiteter Irrtum«, hatte Madame Bernard, die Hausherrin, zwischen zwei Rauchzeichen aus ihrer Pfeife doziert. »Du lernst deinen Mann erst richtig kennen, wenn er dich verlässt.«

Monsieur Perdu hatte die aus ihrem eigenen Leben so kaltherzig Ausgeschlossene bisher nicht gesehen.

Nun lauschte er ihrem einsamen Weinen, das sie verzweifelt zu dämpfen versuchte, vielleicht mit den Händen oder mit einem Küchenhandtuch. Sollte er sich bemerkbar machen und sie in Verlegenheit bringen? Er entschied, erst noch die Vase und den Stuhl zu holen.

Leise ging er zwischen seiner Wohnung und ihrer hin und her. Er wusste genau, wie verräterisch dieses alte, stolze Haus war, welche Dielen knarrten, welche Wände nachträglich eingezogen und dünn waren und welche verborgenen Mauerschächte wie Lautsprecher wirkten.

Wenn er sich über sein achtzehntausendteiliges Landkartenpuzzle in dem sonst leeren Wohnzimmer beugte, funkte ihm das Haus das Leben der anderen weiter.

Wie die Goldenbergs stritten (er: »Kannst du nicht mal …? Warum bist du …? Habe ich nicht …?«; sie: »Immer musst du … Nie machst du … Ich will, dass du …«). Er kannte die beiden noch als jungverheiratetes Paar. Da hatten sie öfter miteinander gelacht. Dann kamen die Kinder, und die Eltern drifteten auseinander wie Kontinente.

Er hörte, wie Clara Violettes Elektrorollstuhl über Teppichkanten, Dielen und Türschwellen rollte. Er hatte die Pianistin einst fröhlich tanzend gesehen.

Er hörte Che und den jungen Kofi, die kochten. Che rührte länger in den Töpfen. Der Mann war schon immer blind gewesen, aber er sagte, er sehe die Welt anhand von Geruchsspuren und Echos, die Menschen mit ihren Gefühlen und Gedanken hinterlassen. Che konnte spüren, ob in einem Zimmer geliebt, gelebt oder gestritten wurde.

Perdu lauschte an jedem Sonntag auch Madame Bomme, wie sie und der Witwenclub über schmutzigen Büchern mädchenhaft kicherten, die er ihnen hinter dem Rücken ihrer verkniffenen Anverwandten besorgt hatte.

Das Haus No. 27 in der Rue Montagnard war ein Meer aus Lebenszeichen, die an Perdus schweigende Insel brandeten.

Er hörte seit zwanzig Jahren zu. Er kannte seine Nachbarn so gut, dass es ihn manchmal wunderte, wie wenig sie von ihm wussten (obgleich ihm das auch ganz recht war). Sie ahnten weder, dass er so gut wie keine Einrichtung außer Bett, Stuhl und Kleiderstange besaß, keinen Nippes, keine Musik, keine Bilder, Fotoalben, Sofagarnitur oder Geschirr (außer für eine Person). Noch dass er diese Schlichtheit freiwillig gewählt hatte. Die beiden Zimmer, die er noch bewohnte, waren so leer, dass es hallte, wenn er hustete. Im Wohnzimmer befand sich nur das übergroße Landkartenpuzzle auf dem Boden. Sein Schlafzimmer teilten sich eine Matratze, das Bügelbrett, eine Leselampe und eine Kleiderstange auf Rollen mit einem dreifachen Satz der exakt gleichen Kleidungsstücke: graue Hose, weißes Hemd, brauner V-Pullover. In der Küche waren ein Herdkocher, eine Kaffeebüchse und ein Regal mit Lebensmitteln. Alphabetisch geordnet. Es war vielleicht ganz gut, dass dies niemand sah.

Und doch hegte er merkwürdige Gefühle für die Bewohner des Hauses No. 27. Es ging ihm auf eine unerklärbare Weise besser, wenn er wusste, dass es ihnen gutging. Und er versuchte, seinen Teil dafür zu tun, ohne dass es allzu sehr auffiel. Die Bücher halfen ihm dabei. Ansonsten bewegte er sich stets im Hintergrund, wie die Grundierung eines Bildes, und vorn spielte sich das Leben ab.

Jener neue Mieter, Maximilian Jordan, aus dem Dritten, der ließ Monsieur Perdu allerdings noch nicht in Ruhe. Jordan trug maßgeschneiderte Gehörschutzpropfen, darüber Ohrenschützer und an kühlen Tagen eine Wollmütze. Ein junger Schriftsteller, mit seinem ersten Werk wie mit einem Tusch berühmt geworden und seither ständig auf der Flucht vor Fans, die am liebsten bei ihm einziehen wollten. Jordan hatte ein seltsames Interesse für Monsieur Perdu entwickelt.

Als Perdu nun vor der Wohnungstür gegenüber den Stuhl und die Vase auf und um den Küchentisch arrangierte, hatte das Weinen aufgehört.

Stattdessen hörte er eine Diele knacken, auf der jemand so aufzutreten versuchte, dass es nicht knacken sollte.

Er spähte durch die Milchglasscheibe der grünen Tür. Dann klopfte er zweimal, ganz sachte.

Ein Gesicht kam näher. Ein undeutliches, helles Oval.

»Ja?«, flüsterte das Oval.

»Ich habe einen Stuhl und einen Tisch für Sie.«

Das Oval schwieg.

Ich muss sanft mit ihr sprechen. Sie hat so viel geweint, dass sie wahrscheinlich ausgetrocknet ist und zerfällt, wenn ich zu laut bin.

»Und eine Vase. Für Blumen. Rote Blumen, zum Beispiel, sie würden sehr schön auf dem weißen Tisch aussehen.«

Er drückte seine Wange fast ans Glas.

Flüsterte: »Ich kann Ihnen aber auch ein Buch geben.«

Das Licht im Treppenhaus erlosch.

»Was für ein Buch?«, flüsterte das Oval.

»Eines, das tröstet.«

»Ich muss aber noch weinen. Sonst ertrinke ich. Verstehen Sie das?«

»Natürlich. Manchmal schwimmt man in ungeweinten Tränen und geht darin unter, wenn man sie in sich behält.« Und ich bin am Grunde eines solches Meeres. »Dann bringe ich also ein Buch zum Weinen.«

»Wann?«

»Morgen. Versprechen Sie mir, dass Sie bis dahin etwas essen und etwas trinken, bevor Sie weiterweinen?«

Er wusste nicht, warum er sich das herausnahm. Es musste an der Tür zwischen ihnen liegen.

Das Glas beschlug von ihrem Atem.

»Ja«, sagte sie. »Ja.«

Als das Treppenlicht aufflammte, zuckte das Oval zurück.

Monsieur Perdu legte kurz die Hand an die Scheibe. Dort, wo eben noch ihr Gesicht gewesen war.

Und wenn sie noch etwas braucht, eine Kommode, einen Kartoffelschäler, kaufe ich es eben und behaupte, es stammt von mir.

Er ging in seine leere Wohnung, legte den Riegel vor. Die Tür zum Zimmer hinter den Büchermauern stand immer noch offen. Je länger Monsieur Perdu hineinschaute, desto mehr war es, als ob sich der Sommer 1992 aus dem Boden emporbäumte. Die Katze mit ihren weißen Samtpfotenschuhen sprang vom Diwan und streckte sich. Die Sonne streifte einen nackten Rücken, der Rücken drehte sich um, wurde zu ***. Sie lächelte Monsieur Perdu an, erhob sich aus ihrer lesenden Stellung und kam nackt, ein Buch in der Hand, auf ihn zu.

»Bist du endlich bereit?«, fragte ***.

Monsieur Perdu schlug die Tür zu.

Nein.

3

Nein«, sagte Monsieur Perdu auch am nächsten Morgen. »Dieses Buch möchte ich Ihnen lieber nicht verkaufen.«

Sanft nahm er der Kundin Die Nacht aus der Hand. Unter all den vielen Romanen seines Bücherschiffs mit dem Namen Literarische Apotheke hatte sie sich ausgerechnet den berüchtigten Bestseller von Maximilian alias Max Jordan ausgesucht. Dem Ohrenschützerträger aus dem dritten Stock der Rue Montagnard.

Nun sah die Kundin den Buchhändler entgeistert an.

»Aber wieso denn nicht?«

»Max Jordan passt nicht zu Ihnen.«

»Max Jordan passt nicht zu mir?«

»Genau. Er ist nicht Ihr Typ.«

»Mein Typ. Aha. Pardon, ich muss Sie jetzt aber doch darauf hinweisen, dass ich auf Ihrem Bücherschiff ein Buch suche. Und keinen Ehemann, mon cher Monsieur.«

»Mit Verlaub: Was Sie lesen, ist auf lange Sicht entscheidender, als welchen Mann Sie heiraten, ma chère Madame.«

Sie sah ihn aus zusammengekniffenen Augen an.

»Geben Sie mir das Buch, stecken Sie mein Geld ein, und wir können beide so tun, als sei es ein schöner Tag.«

»Es ist ein schöner Tag, vermutlich beginnt morgen der Sommer, aber dieses Buch bekommen Sie nicht. Nicht von mir. Darf ich Ihnen ein paar andere vorstellen?«

»Ach? Um mir einen uralten Klassiker anzudrehen, den Sie zu faul sind, über Bord zu werfen, wo er die Fische vergiften kann?« Sie war erst leiser, dann immer lauter geworden.

»Bücher sind doch keine Eier. Nur weil ein Buch ein paar Jahre älter ist, wird es nicht gleich schlecht.« Auch Monsieur Perdu hatte die Tonlage verschärft. »Und was heißt hier alt – Alter ist keine Krankheit. Alle altern, auch Bücher. Aber sind Sie, ist irgendwer weniger wert, weniger wichtig, nur weil es ihn etwas länger auf der Welt gibt?«

»Es ist doch lächerlich, wie Sie das hier alles verdrehen, nur weil Sie mir die blöde Nacht nicht gönnen.«

Die Kundin – oder vielmehr: Nicht-Kundin – warf ihr Portemonnaie in ihre edle Umhängetasche, riss am Reißverschluss, aber der verhakte sich.

Perdu spürte, dass etwas in ihm hochwallte. Ein wildes Gefühl, Zorn, Angespanntheit – nur, dass es nichts mit dieser Frau zu tun hatte. Dennoch konnte er seinen Mund nicht halten. Er ging ihr nach, während sie wütend durch den Bauch des Bücherschiffs stapfte, und rief ihr zwischen den langen Regalreihen im Dämmerlicht zu: »Sie haben die Wahl, Madame! Sie können gehen und auf mich spucken. Oder Sie können sich, genau von diesem Moment an, Tausende Stunden künftiger Qual ersparen.«

»Danke, bin schon dabei.«

»Indem Sie sich in den Schutz der Bücher begeben anstatt in unnütze Beziehungen mit Männern, die Sie so oder so nachlässig behandeln, oder in dummen Diätwahn, weil Sie dem einen Mann nicht dünn und dem anderen Mann nicht dumm genug sind.«

Sie blieb an der großen Fensterbucht zur Seine hin stehen und funkelte Perdu an. »Was erlauben Sie sich!«

»Bücher bewahren Sie vor Dummheit. Vor falscher Hoffnung. Vor falschen Männern. Sie kleiden Sie aus mit Liebe, mit Stärke, mit Wissen. Es ist Leben von innen. Wählen Sie. Buch oder …«

Bevor er den Satz beenden konnte, schob sich einer der Pariser Ausflugsdampfer vorbei. An der Reling eine Gruppe Chinesinnen unter Regenschirmen. Sie begannen, heftig zu fotografieren, als sie die berühmte schwimmende Literarische Apotheke von Paris sahen.

Der Dampfer schubste braungrüne Wasserdünen gegen das Ufer, das Bücherschiff schüttelte sich.

Die Kundin taumelte auf ihren schicken Absätzen. Doch statt ihr die Hand hinzuhalten, reichte Perdu ihr Die Eleganz des Igels.

Sie griff reflexartig nach dem Roman und hielt sich an ihm fest.

Perdu ließ nicht los, während er nun, beruhigend, zärtlich und nicht zu laut, mit der Fremden sprach.

»Sie brauchen ein Zimmer für sich allein. Nicht zu hell, mit einer jungen Katze, die Ihnen Gesellschaft leistet. Und dieses Buch, das Sie bitte langsam lesen. Damit Sie sich zwischendurch ausruhen können. Sie werden viel nachdenken und vermutlich auch weinen. Um sich. Um die Jahre. Aber es wird Ihnen danach bessergehen. Sie werden wissen, dass Sie jetzt nicht sterben müssen, auch wenn es sich so anfühlt, weil der Kerl nicht anständig zu Ihnen war. Und Sie werden sich wieder mögen und nicht hässlich und naiv finden.«

Erst nach dieser Anweisung ließ er den Einband los.

Die Kundin starrte ihn an. So erschreckt, wie sie ihn ansah, wusste er, dass er sie getroffen hatte. Ziemlich genau.

Dann ließ sie das Buch fallen.

»Sie sind ja total verrückt«, hauchte sie, wirbelte herum und stöckelte mit gesenktem Kopf durch den Bücherbauch zum Quai.

Monsieur Perdu hob den Igel auf. Der Einband hatte sich beim Sturz den Rücken verknackst. Er würde den Roman von Muriel Barbery wohl für ein, zwei Euro einem der Bouquinisten, den Bücherleuten am Quai, und ihren Wühlkisten überlassen müssen.

Dann sah er der Kundin nach. Wie sie sich durch die Menge der Flaneure kämpfte. Wie ihre Schultern in dem Kostüm bebten.

Sie weinte. Sie weinte wie jemand, der weiß, dass er natürlich nicht an diesem kleinen Drama zerbrechen wird. Der aber tief verletzt ist von der Ungerechtigkeit, dass es gerade ihr, gerade jetzt passierte. Man hatte ihr doch bereits eine Wunde geschlagen, brutal und tief. Reichte die nicht, musste noch so ein gemeiner Buchhändler daherkommen?

Monsieur Perdu vermutete, dass sie ihn, den blöden Papiertiger auf seiner doofen Literarischen Apotheke, auf ihrer persönlichen Eins-bis-zehn-Idiotenskala bei ungefähr zwölf einsortierte.

Er stimmte ihr zu. Sein Ausbruch, seine unsensible Rechthaberei musste etwas mit der vergangenen Nacht und dem Zimmer zu tun haben. Er war sonst geduldiger.

Im Prinzip konnte ihn kein Wunsch, keine Schimpferei und keine Merkwürdigkeit seiner Kunden erschüttern. Er ordnete sie in drei Kategorien. Die ersten waren jene, denen Bücher die einzig frische Luft in der Stickigkeit ihres Alltags bedeuteten. Seine liebsten Kunden. Sie vertrauten darauf, dass er ihnen sagte, was sie brauchten. Oder sie vertrauten ihm ihre Verletzlichkeiten an, wie »bitte keine Romane, in denen Berge oder Aufzugsfahrten oder Ausblicke vorkommen – ich habe nämlich Höhenangst«. Manche sangen Monsieur Perdu Kinderlieder vor, oder vielmehr brummten sie »mmhmm, mmh, dadada – das kennen Sie, oder?« –, hoffnungsvoll, dass sich der große Buchhändler für sie erinnerte und ihnen ein Buch gab, in dem die Melodien ihrer Kindheit eine Rolle spielten. Meistens wusste er es tatsächlich. Es gab mal eine Zeit, da hatte er viel gesungen.

Die zweite Kategorie Kunden kam nur auf seine Lulu, das Bücherschiff im Champs-Élyseés-Hafen, weil sie vom Namen der darauf installierten Buchhandlung angelockt waren: La pharmacie littéraire – die Literarische Apotheke.

Um ein paar originelle Postkarten zu kaufen (»Lesen gefährdet die Vorurteile« oder »Wer liest, lügt nicht – zumindest nicht gleichzeitig«), ein paar Miniaturbücher in braunen Medizinfläschchen zu erstehen oder um Fotos zu machen.

Aber diese Leute waren geradezu reizend im Gegensatz zu der dritten Sorte, die sich für Könige hielten, nur leider nicht so benahmen. Sie fragten Perdu vorwurfsvoll, ohne ein Bonjour, ohne ihn anzusehen, und jedes Buch betastend mit fettigen Fingern, mit denen sie vorher Pommes frites gegessen hatten: »Sie haben keine Pflaster mit Gedichten? Kein Toilettenpapier mit Fortsetzungskrimis? Wieso führen Sie keine aufblasbaren Reisekissen, das wäre mal sinnvoll in einer Bücherapotheke.«

Perdus Mutter, Lirabelle Bernier, geschiedene Perdu, hatte angeregt, Franzbranntwein und Thrombosestrümpfe zu verkaufen. Frauen ab einem gewissen Alter bekämen schwere Beine beim Lesen im Sessel.

An manchen Tagen liefen die Strümpfe besser als die Belletristik.

Er seufzte.

Wieso nur war die Kundin in ihrer dünnhäutigen Gefühlslage so erpicht darauf, Die Nacht zu lesen?

Gut, sie hätte ihr nicht geschadet.

Nicht sehr, zumindest.

Die Zeitung Le Monde hatte den Roman und Max Jordan als die »neue Stimme der zornigen Jugend« gefeiert. Die Frauenzeitschriften hatten sich nach dem »Jungen mit dem Hungerherz« verzehrt und großformatige Bilder des Autors abgedruckt, größer als das Buchcover. Max Jordan schaute immer etwas verwundert auf diesen Bildern.

Und verwundet, dachte Perdu.

In Jordans Debüt wimmelte es von Männern, die der Liebe aus Angst vor Selbstverlust nichts als Hass und zynische Gleichgültigkeit entgegenzusetzen hatten. Ein Kritiker hatte Die Nacht als »Manifest des neuen Maskulinismus« gefeiert.

Perdu hielt es für etwas weniger Hochtrabendes. Es war eine verzweifelte Bestandsaufnahme aus dem Innenleben eines jungen Mannes, der erstmalig liebt. Und nicht versteht, wie er, außerhalb seiner Selbstkontrolle, mit dem Lieben beginnen und, ebenfalls ohne sein Zutun, wieder damit aufhören kann. Wie sehr es ihn verstört, nicht selbst zu entscheiden, wen er liebt, von wem er geliebt wird, wo es anfängt und endet und all das entsetzlich Unberechenbare in der Mitte.

Liebe, die gefürchtete Diktatorin der Männer. Kein Wunder, dass der Mann als solcher dieser Tyrannin mit Flucht begegnete. Millionen von Frauen lasen das Buch, um zu verstehen, warum Männer grausam zu ihnen waren. Warum sie Schlösser austauschten, per SMS Schluss machten, mit der besten Freundin schliefen. Alles nur, um der Diktatorin eine lange Nase zu drehen: Siehst du, mich kriegst du nicht klein, nee, mich nicht.

Aber ob das die Frauen wirklich tröstete?

Die Nacht war in neunundzwanzig Sprachen übersetzt worden. Sogar nach Belgien verkauft, wie Concierge Rosalette zu vermelden gewusst hatte, und was die Belgier anging, nun ja, da hatte man als waschechter Franzose schließlich seine gesunden Vorurteile.

Vor sieben Wochen war Max Jordan in das Haus No. 27 in der Rue Montagnard gezogen. Gegenüber von den Goldenbergs in den Dritten. Noch hatte keiner seiner Fans, die ihn verfolgten mit Herzbriefchen, Anrufen und Lebensbeichten, Jordan aufgespürt. Sie tauschten sich sogar im Internet in einem Die Nacht-Wiki-Forum aus. Über seine Ex-Freundinnen (nicht bekannt, große Frage: Jordan noch Jungfrau?), exzentrischen Hobbys (Ohrenschützer tragen) und die möglichen Wohnadressen (Paris, Antibes, London).

Schon oft waren Nacht-Süchtige auf der Literarischen Apotheke gewesen. Sie hatten Ohrenschützer getragen und Monsieur Perdu bekniet, eine Lesung mit ihrem Idol zu veranstalten. Als Perdu das seinem neuen Nachbarn vorschlug, war der Einundzwanzigjährige wachsblass geworden. Lampenfieber, schätzte Perdu.

Jordan war für ihn ein junger Mann auf der Flucht. Ein Kind, ungefragt zum Literaten hochgeschrieben. Und sicher für viele auch ein Verräter der männlichen Gefühlsschlachten. Es gab sogar Hassforen im Web, in denen die anonymen Schreiber Jordans Roman auseinandernahmen, sich darüber lustig machten und dem Autor dasselbe nahelegten, was sein verzweifelter Protagonist in dem Roman tut, nachdem ihm klargeworden ist, dass er Liebe nie kontrollieren kann: Er stürzt sich von einem korsischen Felsen ins Meer.

Das Faszinierende an Die Nacht war für den Autor auch das Gefährliche: Er erzählte von männlichen Innenwelten, ehrlich wie nie ein Mann zuvor. Er zertrat alle Ideale und gewohnten Männerbilder der Literatur. Die vom »ganzen Kerl«, die vom »emotionsarmen Mann«, die vom »tüddeligen Alten« oder dem »einsamen Wolf«. »Männer sind auch nur Menschen« hatte eine feministische Zeitschrift entsprechend abgeklärt über Jordans Debüt getitelt.

Perdu imponierte, was Jordan gewagt hatte. Andererseits kam ihm der Roman vor wie eine Gazpacho, die beständig über den Suppenrand schwappte. Und sein Schöpfer war ebenso gefühlsflüssig und bar jedes Panzers, er war das Positivbild zu Perdus Negativ.

Perdu fragte sich, wie sich das wohl anfühlte, so intensiv zu empfinden und trotzdem zu überleben.

4

Perdu versorgte als Nächstes einen Engländer, der ihn fragte: »Ich habe hier neulich ein Buch mit grün-weißem Umschlag gesehen. Ist das schon übersetzt?« Perdu fand heraus, dass es sich um einen bereits siebzehn Jahre alten Klassiker handelte, den er ihm dann nicht verkaufte, sondern stattdessen einen Gedichtband. Anschließend half Perdu dem Paketboten, die Bücherwannen mit seinen Bestellungen von der Sackkarre auf das Schiff zu tragen, und dann noch der stets etwas gehetzten Lehrerin von der Grundschule auf dem anderen Seine-Ufer, ein paar aktuelle Kinderbücher zusammenzustellen.

Einem kleinen Mädchen schneuzte Perdu die Nase, die es in Der goldene Kompass gesteckt hatte. Ihrer überarbeiteten Mutter schrieb er eine Umsatzsteuererstattungsbescheinigung für das dreißigbändige Lexikon, das sie ihm auf Raten abkaufte.

Sie deutete auf ihre Tochter. »Dieses komische Kind will das Lexikon vollständig gelesen haben, bis es einundzwanzig ist. Gut, habe ich gesagt, sie bekommt die Enzypläd… Enzkopie … na ja, dieses Nachschlagewerk. Aber dann keine Geburtstagsgeschenke mehr. Und nichts zu Weihnachten.«

Perdu sah zu dem siebenjährigen Mädchen und nickte ihm zu. Die Kleine nickte ernst zurück.

»Finden Sie das normal?«, fragte die Mutter besorgt. »In diesem Alter?«

»Ich finde es mutig, klug und richtig.«

»Nicht, dass sie dann den Männern zu schlau ist.«

»Den Dummen bestimmt, Madame. Aber wer will die schon? Ein dummer Mann ist der Ruin jeder Frau.«

Die Mutter schaute überrascht von ihren ewig knetenden, geröteten Händen auf.

»Warum hat mir das keiner gesagt, früher?«, fragte sie mit einem kleinen Lächeln.

»Wissen Sie was?«, sagte Perdu. »Suchen Sie doch ein Buch aus, das Sie Ihrer Tochter zum Geburtstag schenken. Die Apotheke hat heute Rabatttag. Kaufe ein Lexikon und bekomme einen Roman dazu.«

»Aber meine Mutter wartet draußen auf uns.« Die Frau nahm ihm die Schwindelei gedankenlos ab und seufzte. »Maman will in ein Heim, sagt sie, und dass ich aufhören soll, mich um sie zu kümmern. Aber ich kann nicht. Könnten Sie das?«

»Ich schau mal nach Ihrer Mutter. Schauen Sie doch nach einem Geschenk, ja?«

Die Frau gehorchte mit einem dankbaren Lächeln.

Der Großmama des Mädchens brachte Perdu ein Glas Wasser auf den Quai. Sie traute sich nicht über die Gangway.

Perdu kannte das Misstrauen der Älteren, er hatte viele Kunden über siebzig, die er an Land beriet, dort auf der Parkbank, auf der die alte Dame nun auch saß. Je weiter das Leben voranschritt, desto vorsichtiger hüteten die Alten die guten Tage. Nichts sollte die Restzeit in Gefahr bringen. Deswegen fuhren sie nicht mehr fort, fällten die alten Bäume vor ihren Häusern, damit die ihnen nicht aufs Dach kippten, und taperten nicht mehr über den Fünf-Millimeter-Stahl einer Gangway über einen Fluss.

Perdu brachte der Großmutter auch eine magazingroße Büchervorschau, die sie als Fächer gegen die Sommerhitze verwendete. Die Ältere klopfte auffordernd neben sich.

Sie erinnerte Perdu an seine Mutter Lirabelle. Vielleicht waren es die Augen. Sie schauten wach und verständig. Also setzte er sich. Die Seine glitzerte, der Himmel wölbte sich blau und sommerlich über sie. Von der Place de la Concorde drangen Rauschen und Hupen herab, es gab keinen Moment der Stille. Nach dem vierzehnten Juli würde die Stadt ein wenig leerer werden, wenn sich die Pariser aufmachten, während der Sommerferien die Küsten und Gebirge zu besetzen. Trotzdem wäre die Stadt selbst dann noch laut und hungrig.

»Machen Sie das auch manchmal?«, fragte die Großmutter plötzlich. »Auf alten Fotos prüfen, ob den Gesichtern der Verstorbenen eine Ahnung anzumerken ist, dass sie bald sterben?«

Monsieur Perdu schüttelte den Kopf. »Nein.«

Die Frau öffnete mit bebenden Fingern voll brauner Jahresflecken ihr Halskettenamulett.

»Hier. Mein Mann. Das war zwei Wochen, bevor er umfiel. Und dann steht man da, als junge Frau, und hat plötzlich ein freies Zimmer.«

Sie fuhr mit dem Zeigefinger über das Bild ihres Ehemanns, stupste ihm zärtlich an die Nase.

»Wie gelassen er schaut. Als ob all seine Pläne Wirklichkeit werden könnten. Wir schauen in eine Kamera und denken, es geht alles immer weiter, aber dann … bonjour, Ewigkeit.«

Sie schwieg. »Ich jedenfalls lasse mich nicht mehr fotografieren«, sagte sie. Sie hielt ihr Gesicht in die Sonne. »Haben Sie ein Buch über das Sterben?«

»Sogar sehr viele«, sagte Perdu. »Über das Altwerden, über das Unheilbarkrankwerden, über das langsame Sterben, das schnelle, das einsame irgendwo auf dem Boden eines Krankenhauszimmers.«

»Ich habe mich oft gefragt, warum nicht mehr Bücher übers Leben geschrieben werden. Sterben kann jeder. Aber leben?«

»Sie haben recht, Madame. Es gäbe so viel über das Leben zu erzählen. Leben mit Büchern, Leben mit Kindern, Leben für Anfänger.«

»Schreiben Sie doch eins.«

Als ob ich jemandem einen Rat darüber geben könnte.

»Ich würde lieber eine Enzyklopädie über Allerweltsgefühle schreiben«, gab er zu. »Von A wie ›Angst vor Anhaltern‹ über F wie ›Frühaufsteherstolz‹ bis Z wie ›Zehenschüchternheit oder die Sorge, dass die Füße die Verliebtheit des anderen sofort vernichten können‹.«

Perdu fragte sich, warum er das der Fremden erzählte.

Hätte er doch bloß das Zimmer nicht geöffnet.

Die Großmutter tätschelte sein Knie. Er zuckte kurz zusammen. Berührungen waren gefährlich.

»Gefühlsenzyklopädie«, wiederholte sie lächelnd. »Also, das mit den Zehen, das kenne ich. Ein Lexikon der Allerweltsgefühle … Kennen Sie diesen Deutschen, Erich Kästner?«

Perdu nickte. Kästner hatte 1936, kurz bevor Europa in schwarzbrauner Düsternis versank, eine Lyrische Hausapotheke aus dem poetischen Arzneischrank seiner Werke herausgegeben. »Der vorliegende Band ist der Therapie des Privatlebens gewidmet«, schrieb der Dichter im Vorwort. »Er richtet sich, zumeist in homöopathischer Dosierung, gegen die kleinen und großen Schwierigkeiten der Existenz und dient der ›Behandlung des durchschnittlichen Innenlebens‹.«

»Kästner war ein Grund, warum ich mein Bücherschiff Literarische Apotheke nannte«, sagte Perdu. »Ich wollte Gefühle behandeln, die nicht als Leiden anerkannt sind und nie von Ärzten diagnostiziert werden. All diese kleinen Gefühle, Regungen, für die sich kein Therapeut interessiert, weil sie angeblich zu klein und zu unfassbar sind. Das Gefühl, wenn wieder ein Sommer zu Ende geht. Oder zu erkennen, nicht mehr ein ganzes Leben Zeit zu haben, um seinen Platz zu finden. Oder die kleine Trauer, wenn eine Freundschaft doch nicht in die Tiefe geht und man weitersuchen muss nach einem Lebensvertrauten. Oder die Schwermut am Morgen des Geburtstags. Heimweh nach der Luft seiner Kindheit. So etwas.«

Er erinnerte sich, dass seine Mutter ihm mal ein Leiden verraten hatte, das sie schmerzte, ohne dass es ein Gegenmittel gab. »Es gibt die Frauen, die einer anderen nur auf die Schuhe schauen, aber nie ins Gesicht. Und die anderen, die Frauen immer ins Gesicht schauen und nur selten auf die Schuhe.« Ihr waren die zweiten lieber, von den Ersteren fühlte sich Lirabelle gedemütigt und verkannt.

Um genau solche unerklärbaren, aber dennoch realen Leiden zu lindern, dafür hatte er das Schiff gekauft, das damals noch ein Frachtkahn war und ursprünglich Lulu hieß, hatte es eigenhändig umgebaut und mit Büchern gefüllt, die bei zahllosen unbestimmten Seelenkrankheiten die einzige Medizin waren.

»Schreiben Sie das doch. Gefühlsenzyklopädie für literarische Pharmazeuten.« Die alte Frau setzte sich gerade hin, wurde aufgeregter, lebhafter. »Fügen Sie Fremdvertrauen hinzu, unter F. Das seltsame Gefühl in Zügen, wenn man sich einem Unbekannten gegenüber weiter öffnet als je der eigenen Familie. Und Enkeltrost, unter E. Das ist das Gefühl, dass es weitergeht, das Leben.« Sie schwieg verträumt.

»Zehenschüchtern. Das war ich auch. Und gemocht … gemocht hat er meine Füße dann doch.«

Es ist ein Gerücht, dachte Perdu, als sich Großmutter, Mutter und das Mädchen von ihm verabschiedet hatten, dass sich Buchhändler um Bücher kümmern.

Sie kümmern sich um Menschen.

Als der Kundenstrom zur Mittagszeit nachließ – Essen war den Franzosen heiliger als der Staat, die Religion und das Geld zusammen –, fegte Perdu mit dem kräftigen Borstenbesen die Gangway und rührte dabei ein Nest Brückenspinnen auf. Dann sah er Kafka und Lindgren unter den Alleebäumen des Ufers auf ihn zuspazieren. Die beiden Straßenkatzen, die ihn täglich besuchten, hatte er so genannt, weil sie gewisse Vorlieben entwickelt hatten. Der graue Kater mit dem weißen Priesterkragen wetzte seine Krallen mit Genuss an den Forschungen eines Hundes von Franz Kafka, einer Fabel, in der die Menschenwelt aus Hundesicht gedeutet wird. Die rot-weiße Lindgren mit ihren langen Ohren indes lag gern bei den Büchern über Pippi Langstrumpf. Eine schöne Katze mit einem freundlichen Blick, die aus den Regaltiefen hervorlugte und jeden Besucher aufmerksam betrachtete. Manchmal taten Lindgren und Kafka Perdu den Gefallen, sich von einem der oberen Regalbretter ohne Vorwarnung auf einen Kunden der dritten Kategorie, die mit den Fettfingern, plumpsen zu lassen.

Die beiden belesenen Straßenkatzen warteten, bis sie sicher vor blinden großen Füßen an Bord kommen konnten. Dort strichen sie dem Buchhändler zärtlich maunzend um die Hosenbeine.

Monsieur Perdu stand ganz still. Kurz, nur sehr kurz, erlaubte er sich, seinen Abwehrpanzer zu öffnen: Er genoss die Wärme der Katzen. Ihre Weichheit. Er gab sich für Sekunden mit geschlossenen Augen der unendlich zarten Empfindung an seinen Waden hin.

Diese Beinahe-Liebkosungen waren die einzigen Berührungen in Monsieur Perdus Leben.

Die einzigen, die er zuließ.

Der kostbare Moment verging, als hinter der Regalwand, in der Perdu Bücher gegen die fünf Sorten Unglück der Großstadt (die Hektik, die Gleichgültigkeit, die Hitze, der Lärm und der – natürlich global anzuwenden – sadistische Busfahrer) einsortiert hatte, etwas einen infernalischen Hustenanfall bekam.

5

Die Katzen huschten fort in das Dämmerlicht und suchten in der Kombüse nach der Dose mit Thunfisch, die Perdu ihnen schon bereitgestellt hatte.

»Hallo?«, rief Monsieur Perdu nun. »Kann ich Ihnen helfen?«

»Ich suche nichts«, röchelte Max Jordan.

Der Bestsellerautor trat zögernd hervor, in jeder seiner Hände eine Honigmelone. Auf dem Kopf klemmten die obligatorischen Ohrenschützer.

»Stehen Sie drei da schon lange, Monsieur Jordan?«, fragte Perdu gespielt streng.

Jordan nickte, die verlegene Röte kroch bis unter seine dunklen Haarspitzen.

»Ich kam, als Sie der Dame mein Buch nicht verkaufen wollten«, sagte er unglücklich.

Oh, oh. Das war eher schlechtes Timing.

»Finden Sie es denn so furchtbar?«

»Nein«, antwortete Perdu sofort. Jordan hätte das allerkleinste Zögern als »ja« gedeutet. Es war nicht nötig, ihm das anzutun. Außerdem fand Perdu das Buch ja wirklich nicht furchtbar.

»Aber wieso haben Sie gesagt, ich passe nicht zu ihr?«

»Monsieur … äh …«

»Nennen Sie mich doch Max.«

Das hieße, dass der Junge mich auch bei meinem Vornamen nennen kann.

Die Letzte, die es getan hatte, mit dieser schokoladenwarmen Stimme, war ***.

»Bleiben wir doch zunächst bei Monsieur Jordan, Monsieur Jordan, ja? Schauen Sie, ich verkaufe Bücher wie Medizin. Es gibt Bücher, die sind für eine Million Menschen verträglich. Manche nur für hundert. Es gibt sogar Arzneien, pardon: Bücher, die nur für einen einzigen Menschen geschrieben sind.«

»O Gott. Für einen? Nur einen einzigen? Und dafür all die Jahre Arbeit?«

»Aber ja, wenn es ein Leben rettet! Diese Kundin, die brauchte Die Nacht jetzt aber nicht. Sie hätte sie nicht vertragen. Zu starke Nebenwirkungen.«

Jordan überlegte. Betrachtete die Tausende Bücher in dem Frachter, in den Regalreihen, auf den Sesseln und Stapeln.

»Aber wie können Sie wissen, welches Problem die Leute haben und welche Nebenwirkungen entstehen?«

Tja. Wie sollte er Jordan klarmachen, dass er nicht genau wusste, wie er das machte?

Perdu benutzte Ohren, Augen und Instinkt. Er war fähig, bei jeder Seele in einem Gespräch herauszuhören, was ihr fehlte. An jedem Körper bis zu einem gewissen Grad abzulesen, an der Haltung, an der Bewegung, an den Gesten, welche Gefühle ihn beugten oder erdrückten. Und schließlich besaß er das, was sein Vater »Durchhörsicht« genannt hatte. »Du siehst und hörst durch das hinweg, womit sich die meisten Leute tarnen. Und dahinter siehst du alles, was sie sorgt, was sie erträumen und was ihnen fehlt.«

Jeder Mensch hatte Talente, und die »Durchhörsicht« war eben seines.

Einer seiner Stammkunden, der Therapeut Eric Lanson, der in der Nähe des Élysée-Palastes praktizierte und Regierungsbeamte betreute, hatte Perdu mal seine Eifersucht gestanden – auf seine »psychometrische Fähigkeit, die Seele treffsicherer zu vermessen als ein Therapeut mit dreißig Jahren Zuhör-Tinnitus.«

Lanson verbrachte jeden Freitagnachmittag in der Literarischen Apotheke. Er hatte einen lustvollen Hang zu Schwert-und-Drachen-Fantasy und versuchte, Perdu mit Psychoanalysen der Figuren ein Lächeln zu entlocken.

Lanson schickte auch Politiker und ihre überspannten Büroleute zu Monsieur Perdu – mit »Rezepten«, auf denen der Therapeut die Neurosen in einem belletristischen Code notierte: »kafkaesk mit einem Hauch Pynchon«, »Sherlock, ganz irrational« oder »ein prächtiges Potter-unter-der-Treppe-Syndrom«.

Es war eine Herausforderung für Perdu, Menschen (meist Männer), die mit Gier, Machtmissbrauch und stupider Büro-Sisyphosarbeit zu tun hatten, in das Leben mit Büchern einzuweihen. Und wie befriedigend war es, wenn einer dieser gepeinigten Ja-Maschinen den Job schmiss, der ihm bis dahin jedes Restchen Eigenheit geraubt hatte! Oft war ein Buch an der Befreiung beteiligt.

»Schauen Sie, Jordan«, versuchte Perdu es jetzt anders. »Ein Buch ist Mediziner und Medizin zugleich. Es stellt Diagnosen und ist Therapie. Die richtigen Romane mit den passenden Leiden zusammenzubringen: Das ist die Art, wie ich Bücher verkaufe.«

»Verstehe. Und mein Roman war der Zahnarzt, obwohl Madame eine Gynäkologin brauchte.«

»Äh … nein.«

»Nein?«

»Bücher sind natürlich nicht nur Ärzte. Es gibt Romane, die liebevolle Lebensbegleiter sind. Manche sind eine Ohrfeige. Andere eine Freundin, die einem das angewärmte Badehandtuch umlegt, wenn man im Herbst melancholisch ist. Und manche … tja. Manche sind rosafarbene Zuckerwatte, prickeln für drei Sekunden im Hirn und hinterlassen glückliches Nichts. Wie eine heiße, schnelle Affäre.«

»Die Nacht gehört also zu den One-Night-Stands der Literatur? Sie ist ein Flittchen?«

Verflucht. Mit Schriftstellern sollte man nicht über andere Bücher reden, alte Buchhändlerregel.

»Nein. Bücher sind wie Menschen, Menschen sind wie Bücher. Ich sag Ihnen, wie ich es mache. Ich frage mich: Ist er oder sie die Hauptfigur ihres eigenen Lebens? Was ist ihr Motiv? Oder ist sie eine Nebenfigur in ihrer eigenen Geschichte? Ist sie dabei, sich selbst aus der eigenen Story wegzukürzen, weil ihr der Mann, der Beruf, die Kinder, der Job ihren ganzen Text auffrisst?«

Max Jordans Augen wurden größer.

»Ich habe ungefähr dreißigtausend Geschichten im Kopf, das ist nicht sehr viel, wissen Sie, bei über einer Million lieferbarer Titel allein in Frankreich. Die hilfreichsten achttausend Werke habe ich hier, als Notapotheke, aber ich stelle auch Kuren zusammen. Ich mische sozusagen eine Arznei aus Buchstaben: das Kochbuch mit den Rezepten, die sich lesen wie ein wunderbarer Familiensonntag. Ein Roman, bei dem die Heldin der Leserin ähnelt, Lyrik, die die Tränen fließen lässt, die sonst vergiften, wenn man sie schluckt. Ich höre zu, mit …«

Perdu zeigte auf seinen Solarplexus.

»Und darauf höre ich auch.« Er rubbelte über seinen Hinterkopf. »Und hierauf.« Jetzt zeigte er auf die zarte Stelle über seiner Oberlippe. Wenn es da kribbelte …

»Also, das kann man doch nicht …«

»Und ob man das kann.« Er vermochte es für 99,99 Prozent aller Menschen.

Aber es gab auch einige, die konnte Perdu nicht so durchhörschauen.

Sich selbst, zum Beispiel.

Das braucht Monsieur Jordan aber nicht gleich zu wissen.

Während Perdu auf Jordan eingeredet hatte, war ein gefährlicher Gedanke wie nebenbei zu ihm nach vorn und in sein Bewusstsein spaziert.

Ich hätte gern einen Jungen gehabt. Mit ***. Mit ihr hätte ich alles gern gehabt.

Perdu schnappte nach Luft.

Seit er das verbotene Zimmer geöffnet hatte, verschob sich etwas. Es ging ein Riss durch sein Panzerglas, mehrere haarfeine Risse, und es würde alles auseinanderbrechen, wenn er sich nicht wieder fing.

»Sie sehen gerade sehr … atmungsinaktiv aus«, hörte Perdu Max Jordans Stimme. »Ich wollte Sie nicht beleidigen, ich möchte nur wissen, was machen die Leute, denen Sie sagen: Ich verkaufe Ihnen das nicht, Sie passen nicht zueinander.«

»Die? Die gehen. Und Sie? Was macht Ihr nächstes Manuskript, Monsieur Jordan?«

Der junge Schriftsteller ließ sich mit seinen Melonen in einen der von Bücherstapeln umrahmten Sessel fallen.

»Nichts. Keine Zeile.«

»Oh. Und wann müssen Sie abgeben?«

»Vor einem halben Jahr.«

»Oh. Und was sagt der Verlag dazu?«

»Meine Verlegerin weiß ja nicht, wo ich bin. Niemand weiß es. Niemand darf es erfahren. Ich kann nämlich nicht mehr. Ich kann nicht mehr schreiben.«

»Oh.«

Jordan lehnte seine Stirn an die Melonen.

»Was machen Sie, wenn Sie nicht mehr weiterkönnen, Monsieur Perdu?«, fragte er matt.

»Ich? Nichts.«

Fast nichts.

Ich laufe nachts durch Paris, bis ich müde bin. Ich putze Lulus Motor, die Außenwände, die Fenster und halte das Schiff fahrbereit bis zur letzten Schraube, obwohl es sich seit zwei Jahrzehnten nicht fortbewegt.

Ich lese Bücher, zwanzig gleichzeitig. Überall, auf dem WC, in der Küche, im Bistro, in der Metro. Ich lege Puzzles so groß wie Zimmerböden, zerstöre sie, wenn ich fertig bin, und fange noch einmal an. Ich füttere herrenlose Katzen. Ich ordne Lebensmittel nach dem Alphabet. Ich nehme manchmal Tabletten zum Schlafen. Ich nehme Rilke zum Aufwachen. Ich lese keine Bücher, in denen Frauen wie *** vorkommen. Ich versteinere. Ich mache weiter. Jeden Tag dasselbe. Nur so überlebe ich. Aber sonst, nein, sonst mache ich nichts.

Perdu gab sich einen Ruck. Der Junge hatte um Hilfe gebeten. Er wollte nicht wissen, wie es Perdu ging. Also los.

Der Buchhändler holte aus dem kleinen nostalgischen Tresor hinter dem Tresen seinen Schatz hervor.

Sanarys Südlichter.

Das einzige Buch, das Sanary verfasst hatte. Zumindest unter diesem Namen. »Sanary« – nach dem einstigen Exil der Schriftstellerinnen und Schriftsteller Sanary-sur-mer an der provenzalischen Südküste – war ein geschlossenes Pseudonym.

Sein – oder ihr? – Verleger Duprés saß in einem Seniorenheim, draußen in Île-de-France, mit Alzheimer und sonnigem Gemüt. Duprés hatte Perdu bei dessen Besuchen zwei Dutzend verschiedene Geschichten aufgetischt, wer Sanary sei und wie das Manuskript in seinen Besitz gekommen war.

Also recherchierte Monsieur Perdu weiter.

Seit zwei Jahrzehnten analysierte er Sprachtempo, Wortwahl und Satzrhythmus, verglich Stil und Sujet mit anderen Autorinnen und Autoren. Perdu hatte es auf zwölf mögliche Namen gebracht: sieben Frauen, fünf Männer.

Er hätte sich gern bei einem von ihnen bedanken wollen.

Denn Sanarys Südlichter war das Einzige, was ihn berührte, ohne ihn zu verletzen. Südlichter zu lesen war eine homöopathische Dosis Glück. Es war die einzige Sanftheit, die Perdus Schmerzen linderte, ein kühler kleiner Bach auf der verbrannten Erde seiner Seele.

Es war kein Roman im klassischen Sinne, sondern eine kleine Geschichte über die verschiedenen Arten der Liebe. Mit wundersamen, erfundenen Worten und durchdrungen von einer großen Lebensfreundlichkeit. Die Melancholie, in der darin von der Unfähigkeit erzählt wurde, jeden Tag wirklich zu leben, jeden Tag als das zu begreifen, was er war, nämlich einzigartig, unwiederholbar und kostbar – oh, diese Schwermut war ihm so vertraut.

Nun reichte er Jordan seine letzte Ausgabe.

»Lesen Sie das. Drei Seiten, jeden Morgen, im Liegen vor dem Frühstück. Es soll das Erste sein, das in Sie eindringt. Nach ein paar Wochen werden Sie sich nicht mehr so wund fühlen. Nicht mehr so, als müssten Sie mit Ihrer Schreibblockade Buße tun, nur weil Sie Erfolg hatten.«

Max sah ihn durch die Melonen erschrocken an. Dann platzte es aus ihm heraus: »Woher wissen Sie das? Ich kann das Geld und diese verfluchte Hitze des Erfolgs wirklich nicht ertragen! Ich wünschte, es wäre alles nicht passiert. Wer etwas kann, wird eh gehasst, aber nicht geliebt.«

»Max Jordan, wenn ich Ihr Vater wäre, würde ich Sie jetzt übers Knie legen für diese dummen Worte. Es ist gut, dass Ihr Buch passiert ist, und es hat jeden Erfolg verdient, jeden einzelnen hart erkämpften Cent.«

Jordan glühte auf einmal vor stolzer, verlegener Freude.

Was? Was habe ich gesagt? ›Wenn ich Ihr Vater wäre‹.

Max Jordan hielt Perdu feierlich die Honigmelonen hin. Sie dufteten. Ein gefährlicher Geruch. Sehr nahe dran an einem Sommer mit ***.

»Essen wir zu Mittag?«, fragte der Schriftsteller.

Der Kerl mit den Ohrenschützern ging ihm zwar auf die Nerven, aber er hatte schon lange nicht mehr mit jemandem zusammen gegessen.

Und *** hätte ihn gemocht.

Als sie die Melonen in Stücke geschnitten hatten, hörten sie schicke Absätze auf der Gangway klappern.

Dann stand die Kundin vom Morgen in der Kombüsentür. Ihre Augen waren verweint, aber ihr Blick war klar.

»Einverstanden«, sagte sie. »Her mit diesen Büchern, die nett zu mir sind, und scheiß was auf die Typen, denen ich egal bin.«

Max blieb der Mund offen stehen.

6

Perdu rollte die Ärmel seines weißen Hemdes hoch, kontrollierte den Sitz seiner schwarzen Krawatte, zückte seine Lesebrille, die er seit neuestem benötigte, und geleitete die Kundin mit einer ehrerbietigen Geste zu dem Herz seiner literarischen Welt: den Lesesessel mit Fußbank und Blick auf den Eiffelturm durch die zwei Meter hohe und vier Meter breite Fensterfront. Natürlich auch mit einem Abstelltischchen für Handtaschen – Monsieur Perdus Mutter Lirabelle hatte ihn gestiftet. Und daneben ein altes Klavier, das Perdu zweimal im Jahr stimmen ließ, obgleich er selbst nicht spielen konnte.

Perdu stellte der Kundin, sie hieß Anna, einige Fragen.

Beruf, morgendliche Abläufe, das Lieblingstier ihrer Kindheit, Alpträume der letzten Jahre, zuletzt gelesene Bücher … Und ob ihre Mutter ihr gesagt hatte, was sie anziehen soll.

Fragen, die intim, aber nicht zu intim waren. Es galt, diese Fragen zu stellen und dann eisern zu schweigen.

Schweigend zuhören war die Basis für die Grundvermessung der Seele.

Anna arbeitete in der Fernsehwerbung, erzählte sie.

»In einer Agentur mit Kerlen jenseits des Haltbarkeitsdatums, die Frauen mit einer Kreuzung aus Espressomaschine und Sofa verwechseln.« Sie stellte sich jeden Morgen drei Wecker, um sich aus ihrem brachialen Tiefschlaf zu lösen. Und duschte heiß, um sich vorzuwärmen für die Kälte des Tages.

Sie hatte als Kind eine Vorliebe für Plumploris gehabt, eine geradezu aufreizend bequeme Kleinaffenart mit ständig feuchter Nase.

Anna trug als Kind am liebsten kurze, rote Lederhosen, was ihre Mutter entsetzte. Sie träumte häufig, nur mit einem Unterhemd bekleidet vor wichtigen Männern im Treibsand zu versinken. Und alle, alle wollten nur ihr Hemdchen, aber keiner half ihr aus der Grube.

»Keiner hat mir je geholfen«, wiederholte sie für sich, leise und bitter. Mit glänzenden Augen sah sie zu Perdu. »Nun?«, sagte sie, »wie blöde bin ich?«

»Nicht sehr«, antwortete er.

Wirklich gelesen hatte Anna zuletzt, als sie Studentin war. José Saramagos Die Stadt der Blinden. Es hatte sie ratlos zurückgelassen.

»Kein Wunder«, sagte Perdu. »Das Buch ist keins für jene, die das Leben beginnen. Sondern für die in der Mitte ihrer Jahre. Die sich fragen, wo zum Teufel die erste Hälfte eigentlich hin ist. Die aufblicken von ihren Fußspitzen, die sie emsig voreinander gesetzt haben, ohne zu schauen, wohin sie eigentlich so fleißig und brav rennen. Blind, obwohl sie sehen können. Erst die Lebensblinden brauchen Saramagos Fabel. Sie, Anna, Sie können noch sehen.«

Später hatte Anna nicht mehr gelesen. Sondern gearbeitet. Zu viel, zu lang, sie schichtete immer mehr Erschöpfung in sich auf. Bis heute hatte sie es nicht geschafft, auch nur einmal einen Mann in einer Werbung für Putzmittel oder Babywindeln unterzubringen.

»Die Werbung ist die letzte Bastion der Patriarchen«, teilte sie Perdu und dem andächtig lauschenden Jordan mit, »noch vor dem Militär. Nur in der Reklame ist die Welt noch in Ordnung.«

Nach all diesen Bekenntnissen lehnte sie sich zurück.

»Und?«, fragte ihr Gesichtsausdruck. »Bin ich heilbar? Sagen Sie mir die schonungslose Wahrheit.«

Ihre Antworten beeinflussten Perdus Buchauswahl nicht im Geringsten. Sie sollten ihn allein mit Annas Stimme, ihrer Stimmhöhe und ihren Sprechgewohnheiten vertraut machen.

Perdu sammelte jene Wörter, die im Strom der Allgemeinphrasen leuchtend auftauchten. Die Leuchtwörter waren es, die offenbarten, wie diese Frau das Leben sah und roch und fühlte. Was sie wirklich für wichtig hielt, was sie beschäftigte und wie es ihr zurzeit ging. Was sie verstecken wollte, unter vielem Wortgewölk. Schmerzen und Sehnsucht.

Monsieur Perdu angelte diese Worte heraus. Anna sagte häufig: »Das war so nicht geplant« und »Damit habe ich nicht gerechnet«. Sie redete von »zahllosen« Versuchen und »Alpträumen hoch zwei«. Sie lebte in der Mathematik, einer Kulturtechnik, die Irrationalität und Einschätzungen verdrängte. Sie verbot sich, intuitiv zu urteilen und das Unmögliche für möglich zu halten.

Aber das war nur der eine Teil, den Perdu erlauschte und sich merkte: das, was die Seele unglücklich machte.

Dann gab es noch den zweiten Teil. Das, was die Seele glücklich machte. Monsieur Perdu wusste, dass die Beschaffenheit der Dinge, die ein Mensch liebt, seine Sprache ebenso einfärbt.

Madame Bernard, die Hausherrin der No. 27