16,99 €

Mehr erfahren.

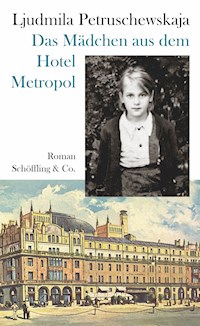

- Herausgeber: Schöffling & Co.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Hotel Metropol in Moskau ist seit der Oktoberrevolution 1917 Wohnsitz für hohe Beamte der sowjetischen Regierung. Auch Ljudmila Petruschewskajas Familie bolschewistischer Intellektueller wohnt dort. Nach ihrer Geburt 1938 verbringt sie in dessen Art-déco-Pracht ihre ersten Jahre, bis nahe Verwandte den Stalinschen Säuberungen zum Opfer fallen, verhaftet und hingerichtet werden. Als Kind von sogenannten Volksfeinden lebt sie fortan am Rande der Gesellschaft. Im Zweiten Weltkrieg wird die Familie evakuiert. Ljudmila hungert, schläft in Güterwaggons oder unter dem Tisch einer Gemeinschaftswohnung und besucht lange keine Schule. Von der Mutter verlassen, drängt es sie zu einem Leben in Freiheit. Wie Édith Piaf singt sie auf Höfen Lieder, erzählt Geschichten und spielt bettelnd Oliver Twist. In Ferienlagern und Kinderheimen erobert sie sich als Außenseiterin mit ihrem Naturtalent Respekt. Wie das Kind sich mit unbändiger Fantasie gegen die Welt zur Wehr setzt, darin liegen die Wurzeln für die Unangepasstheit der großen Schriftstellerin, die später so viele Menschen mit ihren Geschichten bezaubert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 278

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

[Cover]

Titel

Das Metropol

Meine Ursprünge

Die Wegers

Die Jakowlews

Der Krieg

Kuibyschew

Kuibyschew. Überlebensstrategien

Wie ich gerettet wurde

Zirkus Durow

Auf der Suche nach Essbarem

Die Puppen

Der Sieg

Das Haus der Offiziere

Die Geheimsprache

Das Bolschoi-Theater

Die Leiter hinunter

Literaturstunden im Bett

Theatervorstellungen. Der grüne Pullover

Das Porträt

Die Geschichte vom kleinen Matrosen

Mein neues Leben

Rückkehr ins Hotel Metropol

Mamascha

Das Pionierlager

Die Tschechow-Straße. Großvater Kolja

Der Versuch, einen Platz zu finden

Das Kinderheim

Ich will leben

Das Schneeglöckchen

Unreife Stachelbeeren

Gorilla

Der Sterbende Schwan

Sanytsch

Nachodka. Das Fundstück

Göttliche Musik der Hölle

Editorische Notiz

Bildnachweis

Glossar

Stammbaum

Autorenporträt

Übersetzerporträt

Über das Buch

Impressum

Das Metropol

Das Metropol ist heute eines der renommiertesten Hotels der Stadt Moskau. Es liegt nur drei Schritte vom Kreml entfernt. Hier logieren steinreiche und prominente Gäste. Aber kurz nach der Revolution und in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte dieses Haus eine besondere Bestimmung: Hier wohnten und arbeiteten hohe Beamte der bolschewistischen Regierung – des Rates der Volkskommissare. Das Hotel war von den Bolschewiki nationalisiert und in das »Zweite Haus der Sowjets« umfunktioniert worden. Außerdem waren dort die Mitglieder der Kommunistischen Internationale untergebracht.

Das Metropol war ein berühmtes Haus. Hier lebten Menschen, die eine Idee, eine Utopie hatten.

Fast alle Bewohner wurden in meinem Geburtsjahr 1938 verhaftet und kamen entweder ins Gefängnis oder wurden gleich erschossen.

Und in diesem vornehmen Hotel hatte mein Urgroßvater Ilja Weger, Dedja, ein alter Bolschewik, 1921 ein Zimmer zugewiesen bekommen. Er wohnte und arbeitete hier, bis auch er dem stalinschen Terror zum Opfer fiel. Dedja wurde von einem Lastkraftwagen überfahren, eine häufige Methode der Hinrichtung.

Ich wurde praktisch im Metropol geboren, man hat mich als Neugeborenes aus der Entbindungsklinik direkt in Dedjas Zimmer gebracht, hier habe ich die ersten Monate gelebt.

Das Hotel Metropol heute.

Ich kann mich noch gut an das Metropol erinnern, weil mich meine Mutter nach dem Krieg noch einmal zu Dedja brachte und wir eine Zeit lang bei ihm lebten.

Aber es zeigte sich sehr schnell, dass meine Anwesenheit dort niemandem gefiel. Ich war ein stürmisches Mädchen von neun Jahren und dazu im Krieg völlig verwildert. Eines Tages brachte ich das Fass zum Überlaufen. Ich hatte nämlich Dedjas hölzernes Schaukelpferd auf den Korridor geschoben und mir seine riesige Budjonny-Mütze aufgesetzt – ein Filzhelm mit langen kratzigen Ohrklappen und einer Spitze, wie ihn die Soldaten der Roten Reiterarmee im Bürgerkrieg trugen. Diese Budjonowka reichte mir fast bis zum Kinn, und ich musste den Kopf in den Nacken legen, um den Boden sehen zu können. Außerdem schnappte ich mir den schweren Säbel, schrammte auf dem Pferd durch die langen Korridore und rief laut: »Hurra, Genossen! Auf zum Kampf!«

Man stelle sich dieses Bild vor – im vornehmen Korridor des Metropol bewegt sich hüpfend und rumpelnd, den gewachsten Parkettboden zerkratzend und mit den Füßen stampfend, eine riesige Budjonowka auf einem Schaukelpferd vorwärts, und hinter ihr her schleift rasselnd ein Säbel.

Die Geschichte ist wie über alle Familien auch über unsere hinweggerollt: Erst die Revolution, dann die Jahre der großen Verhaftungswellen 1937, 1938, dann der Zweite Weltkrieg und die letzten Jahre von Stalins Herrschaft. Ich trage die Ideen meiner Verwandten, die alle Opfer des Terrors wurden, in mir. Mir sind reiche, machtbesessene Menschen suspekt, Reichtum und Macht generell. Bis auf den heutigen Tag akzeptiere ich die humanistischen Prinzipien meiner revolutionären Vorfahren. Ich habe das alles mit der Muttermilch eingesogen. Aber ich hasse jede Art von Ideologie, jede Form von Gewalt.

In meinen Erzählungen, Romanen und Theaterstücken verleihe ich jenen Menschen eine Stimme, die im Abseits stehen und sonst nicht gehört werden.

Meine Ursprünge

Denke ich über das Menschengeschlecht nach, dann stelle ich es mir nicht als Stammbaum mit Ästen vor. Für mich sieht es aus wie ein Wald, der sich weit hinstreckt – wie eine Kette von Menschen-Bäumen, die sich an den Händen halten. Aus irgendeinem Grunde stelle ich es mir so vor. Dort, im Nebel der Zeiten und Jahrhunderte, stehen sie, die vorangegangenen Generationen, Bäume mit vielen Ästen, ihren Armen, und jeder Vorfahr hält auf der einen Seite die Eltern fest und auf der anderen seine Kinder. Und jeder Mann ist sowohl Vater als auch Sohn und zugleich als Mensch einzigartig auf der Welt. Und jede Frau ist Kind ihrer Mutter und auch Mutter ihrer Tochter oder ihres Sohnes und gleichzeitig ein einmaliges Geschöpf, das keinem ähnelt. Jeder vereint in sich drei Wesen – Kind, Elternteil und die eigene Person.

Solange der Mensch, der im Zentrum steht, stark ist, stützt er die beiden Seiten, das heißt jene, die vor ihm sind, und jene, die nach ihm kommen. Dieses Zentrum verändert mit den Jahren seinen Platz in der Kette. Der Mensch wird schwach, seine Kraft geht über auf die nächste Generation. Sein Verstand, sein Wissen verschwinden mit ihm, das kann er nicht weitergeben, aber seine Eigenschaften kann er an die Nachkommen vererben – im Fall meiner Vorfahren Hartnäckigkeit, fürchterlichen, beinahe selbstzerstörerischen Starrsinn; die Kraft des Geistes; die Ansicht, dass die Mahlzeit spartanisch sein muss und das Wasser zum Waschen kalt; die Völlerei an Feiertagen; die Ablehnung jeglicher Staatsmacht; die Treue zur eigenen Überzeugung, auch wenn sie einem selbst und den Verwandten schadet; sentimentale Liebe zu Musik und Dichtung und starrköpfiges Beharren auf läppischen Dingen; grausame Aufrichtigkeit und die Unfähigkeit, pünktlich zu sein; die Reinheit der Absichten, der Wunsch, allen zu helfen, und der Hass auf die Nachbarn; Liebe zur Stille und gleichzeitig zum Lärm des Familiengeschreis; die Fähigkeit, ohne Geld auszukommen und irrsinnige Ausgaben für Geschenke zu machen; das völlige Drunter und Drüber im Haushalt und die unerbittliche Forderung an die Familie, die eigenen Sachen wegzuräumen. Und die grenzenlose Liebe zu kleinen Kindern, vor allem wenn sie schlafen in all ihrer Schönheit.

Meine Urgroßmutter Asja starb mit 37 Jahren an einer Sepsis, sie hinterließ sechs Kinder. Ihr Mann, mein Urgroßvater Ilja Weger, ein Arzt, ging zum Fluss, um sich zu ertränken. Er glaubte, er sei schuld am Tod seiner Frau. Fünf Kinder rannten ihm hinterher und holten ihn am Ufer ein. Das Kleinste, das sechste, wurde von der Ältesten getragen, von Wera. Sie alle hängten sich ihm an den Hals, hielten ihn zurück. Bei Asjas Beerdigung folgte die achtjährige Tochter Walentina ihrem Vater wie ein Schatten und flüsterte vor sich hin: »Mein ganzes Leben werde ich dir nachlaufen.« Fast alle wurden sie Revolutionäre in der Illegalität, mein Urgroßvater war Bolschewik, Kämpfer für die Rechte der Unterdrückten. Er arbeitete als Arzt für die Fabrikdirektion, aber zu ihm kamen in Strömen alle kranken armen Leute aus der Werksiedlung und den Dörfern. Er nahm aus Prinzip kein Geld für die Behandlung. Er hatte nur sein Gehalt. Weil er aber alle Unterdrückten behandelte und eigentlich nur für das höhere Fabrikpersonal zuständig war, wurde er entlassen. Neue Arbeit fand er lediglich, wenn eine Epidemie ausbrach – die Cholera oder die Pest, dann wurden alle Ärzte angestellt, sogar solche, die in der Verbannung lebten.

Sobald ich sprechen konnte, sagte ich »Dedja« zu ihm.

Die Wegers

Ich bin im Hotel Metropol geboren. Kurz nach der Revolution wurde es das »zweite Haus der Sowjets« genannt, denn die Hotelzimmer bewohnten nun die alten Bolschewiki. Zu ihnen gehörte mein Urgroßvater Ilja Sergejewitsch Weger, Mitglied der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei seit 1898. Dort lebte nach ihrer Scheidung auch seine Tochter, meine Großmutter Walentina Iljinitschna Jakowlewa, Mitglied der Partei seit 1912, mit ihren beiden Töchtern Wera und Walentina, meiner zukünftigen Mutter.

Alle drei waren wunderschön, wie im Märchen. Meine Baba Walentina wurde von dem Dichter Wladimir Majakowski verehrt, als er jung war, aber sie zog ihm den Studenten Nikolai Jakowlew vor. Ihre erste gemeinsame Tochter Wera war, als sie heranwuchs, das schönste Mädchen in der Militärakademie (die Haut so weiß wie Schnee, lange Zöpfe, tiefblaue Augen), und der zweiten Tochter, die wie meine Großmutter Walentina, Walja, hieß, liefen auf der Straße ständig irgendwelche Kavaliere hinterher, vor allem Soldaten. Dabei war sie erst vierzehn. Alle Fragen, wie sie heiße und wo sie wohne, beantwortete sie einfältig, verriet aber nie, wie jung sie war, und das ärgerte ihre Mutter und ihre Schwester. Sie war die Jüngste in der Familie, und alle hielten sie für ein unerfahrenes, naives Kindchen, obwohl sie fleißig lernte, bergeweise Bücher verschlang und später an der Fakultät für Literatur studierte. Auf ihrem Schreibtisch stapelten sich die Bände (allein über das Mittelalter drei riesige Chrestomathien). Sie befasste sich so tiefgründig und ernsthaft mit Literatur, dass profanes Lesen ihr wie eine Entweihung vorkam. Über die Nichte der dritten Frau ihres Großvaters, meines Dedja, die in der Hungerzeit oft ins Metropol zu ihm kam, um sich Bücher zu holen, sagte sie ironisch: »Klarer Fall, ein turgenewsches Mädchen, sitzt auf einer Bank am See und hält einen Roman in der Hand.« In Wirklichkeit aber war die Nichte wegen des Abendbrots gekommen.

Die Familie Weger auf einem Spaziergang 1912. Meine Großmutter Walentina trägt eine weiße Bluse. Hinter ihr mein Urgroßvater Ilja Weger (Dedja) und mein Großvater Nikolai Jakowlew. Dedja war nicht glücklich, als seine Töchter heirateten. Das erklärt wahrscheinlich seinen grimmigen Gesichtsausdruck.

Literatur war für die junge Walja ein Objekt des Studiums! Heimlich liebte sie den frühen Gorki.

Doch dann geschah es, dass dieses naive, ernsthafte und völlig unschuldige Mädchen an ihrem 21. Geburtstag, es war der 23. August 1937, auf der Datscha im Silberwald schwanger wurde.

Als Kind hörte ich mit eigenen Ohren, was sie unserer dickbäuchigen Hausmeisterin sagte, die im achten Monat war und darüber klagte, dass sie ewig nicht hatte schwanger werden können. Wir standen am Tor, und Mama zeigte lachend auf mich: »Bei mir hat’s gleich beim ersten Mal geklappt …«

In jenem Sommer 1937 wohnte die Familie im Silberwald. Dort stand die staatseigene Datscha von Wladimir Weger, dem ältesten Bruder meiner Baba, ebenfalls ein alter Bolschewik. Er war Leiter der Parteizelle der Russischen Revolutionären Arbeiterpartei im Moskauer Stadtbezirk Krasnaja Presnja und einer der Organisatoren des berühmten Barrikadenaufstandes von Krasnaja Presnja im Jahr 1905. Sein Parteiname war »der Wolgaer«.

Ich wohne und schreibe zwischen den Moskauer Metrostationen Barrikadnaja (»Barrikade«) und Straße des Jahres 1905. Und niemand weiß, dass diese Bezeichnungen von meinem Großonkel Wladimir Weger stammen, diese herausgerissenen Pflastersteine und die Barrikaden, die Skulptur Der Pflasterstein – die Waffe des Proletariats. Bis zum heutigen Tag holpern die Moskauer Busse zwischen dem Platz des Aufstands und der Metrostation Barrikadnaja über einen historischen Pflasterstein.

Der Wolgaer hat übrigens den 15-jährigen Jüngling Wladimir Majakowski in die Partei aufgenommen, woraufhin dieser für kurze Zeit ins Butyrka-Gefängnis kam und anschließend wieder aus der Partei austrat.

Majakowski ging in Wladimir Wegers Haus ein und aus und lernte dort dessen jüngere Schwestern Wera und Walja kennen. Und in meine Baba Walja hat er sich auf der Stelle verliebt.

In unserer Familie kursiert eine Legende, die besagt, dass Majakowski und sein Freund, der Avantgardekünstler Dawid Burljuk, aus diesem Haus in Mädchenblusen auf die Straße traten – Majakowski in der berühmt gewordenen gelben, Burljuk in einer lilafarbenen. Meine Mutter hat mir erzählt, dass die beiden jungen Männer diese Blusen von den beiden Schwestern bekommen hatten – aber die Mädchen waren klein von Wuchs, und Majakowski war riesengroß. Deshalb zweifle ich an der Aussage meiner Mutter. Vielleicht haben die Jungen die Mädchenblusen nur zum Spaß angezogen.

Außerdem hat mir meine Mutter erzählt, dass sie im Jahr 1930 mit ihrer Mutter in der Straßenbahn saß, als Majakowski einstieg. Baba soll zu ihm gesagt haben: »Das ist meine Tochter.« Der Dichter habe erschöpft und müde ausgesehen, erzählte sie. Es war sein letztes Lebensjahr. Im April 1930 hat er sich erschossen.

Meine Mutter Walentina und meine Tante Wera 1930. In diesem Jahr trafen meine Mutter und meine Großmutter im Trolleybus den Dichter Wladimir Majakowski. Er machte einen erschöpften und betrübten Eindruck. Ein paar Monate später beging er Selbstmord.

Im Jahr 1937 baute sich Wladimir Weger am 42. Kilometerstein der Kasaner Eisenbahnstrecke in einer Wissenschaftler-Kooperative ein Sommerhaus, die besagte staatliche Datscha im Silberwald aber schenkte er seiner Schwester Walja (meiner zukünftigen Großmutter) und ihren Töchtern Wera und Walja (meine zukünftige Mutter).

Im Frühling dieses verdammten Jahres 37 geschahen schreckliche Dinge in unserer Familie. Im Mai wurde Großmutters Bruder Jewgeni Weger, genannt Shenja, verhaftet und verhört, er war Mitglied des Politbüros der Ukraine und Sekretär des Odessaer Gebietskomitees der Partei. Ebenfalls verhaftet und erschossen wurde die jüngste Schwester Jelena, genannt Lena. (Sie hatte viele Jahre das Sekretariat von Michail Kalinin, dem damaligen Staatsoberhaupt der Sowjetunion, geleitet. Sie war das Baby, das von der Ältesten getragen wurde, als der Vater sich im Fluss ertränken wollte.) Verhaftet und hingerichtet wurde der Mann von Asja, einer weiteren Schwester meiner Großmutter. Die Hinrichtung durch Erschießen wurde damals euphemistisch mit den Worten »zehn Jahre ohne Recht auf Briefkontakt« umschrieben. Asja selbst wurde ein Jahr später abgeholt, sie hat viele Jahre im Gulag gesessen.

Die übrigen, die noch nicht verhaftet waren, warteten wie erstarrt auf ungebetene Gäste. Das war reine Folter.

Jede Nacht schreckte meine Großmutter von Geräuschen hoch: Ein Auto hält vor dem Haus, die Gartenpforte wird geöffnet, und es sind deutlich Schritte auf dem Kies zu hören …

In dieser Zeit kamen sie immer nachts, um die Menschen zu holen, die Wohnungen wurden versiegelt und ihre Bewohner nie mehr gesehen.

In der Vorstellung meiner Großmutter kam jede Nacht jemand von der Pforte über den knirschenden Kies. Aber keiner drang ins Haus ein. Also hieß es warten. An Schlaf war nicht zu denken. Und hinauszugehen und nachzusehen hatte Baba nicht den Mut.

Sie suchte einen Psychiater auf. Er sagte: »Bleiben Sie bei uns in der Klinik, hier sind Sie außer Gefahr.« Und sie blieb. Offenbar war das ihre Rettung, sie wurde nicht verhaftet.

Meine Großmutter, meine liebste Baba, war eine selten kluge und umsichtige Frau. Sie wusste, dass alle geholt werden – außer nachweislich psychisch Kranke.

Die wunderschöne junge Frau ihres Bruders Shenja, Solange Korpatschewskaja, eine Pianistin, zur Hälfte Französin, wurde nach der Verhaftung ihres Mannes ebenfalls abgeholt – sie verlor im Gefängnis von den nächtlichen Verhören den Verstand und wurde freigelassen.

Als Dedja sie besuchte, schluchzte sie ununterbrochen, ganz grau geworden in jungen Jahren, saß sie erschöpft und ausgemergelt auf dem Bett. Sie schrie unzusammenhängendes Zeug. Mein Urgroßvater war Arzt. Aber er setzte sich nicht zu ihr, sondern wandte sich ab und ging wortlos weg. Ich weiß nicht warum. Mag sein, dass er selbst die ganze Zeit in seinem Innern schreien wollte, sich aber mit letzter Kraft beherrschte. Sie, die Irre, hatte die Freiheit zu weinen. Shenja war Dedjas Hoffnung gewesen, sein ganzer Stolz; mit Lena hatte er seine Jüngste, sein geliebtes Töchterchen, verloren. Vielleicht fehlte ihm die Kraft zu einem Schmerzensschrei.

Das weitere Schicksal seiner Schwiegertochter war schrecklich – Solanges Mutter nahm sie und den kleinen Sohn zu sich und brachte beide in die Ukraine. Da begann der Krieg, und die Deutschen kamen. Solange, ihr Sohn und ihre Mutter wurden mit vielen anderen Juden bei lebendigem Leib begraben.

Aber das war später.

In der Zeit, die ich hier beschreibe – Sommer 1937 –, saß Solange noch in Haft, von Lena, Shenja und Asjas Mann kam keinerlei Nachricht. (Wir erinnern uns an die Umschreibung »ohne Recht auf Briefkontakt«.) Shenja und Lena waren am 23. und 24. Mai 1937 verhaftet worden. Am 3. September wurde Lena erschossen. Shenja am 21. November.

Vor Kurzem hat mir jemand erzählt, dass die Beschuldigten, die sich weigerten zuzugeben, Spione zu sein, und die kein Geständnis unterschrieben, mehr gequält und später hingerichtet wurden als die anderen.

In diesem schrecklichen Sommer also hielt sich meine Familie auf der Datscha im Silberwald versteckt.

Meine Mutter hat mir erzählt, dass Stefan, mein zukünftiger Vater, der wie sie Student des IFLI war, des Instituts für Philosophie, Literatur und Geschichte, in jenem Sommer zu ihr auf die Datscha kam.

Später erfuhr ich, dass mein Vater aus dem Nikolajewer Gouvernement stammte, aus dem Dorf Werchnije Rogatschiki, und dass viele Mitglieder seiner großen Familie Tuberkulose hatten. Er selbst kam krank nach Moskau, völlig mittellos, wie Lomonossow, aber da er von armen Bauern abstammte und hervorragende Fähigkeiten besaß, durfte er an der Arbeiterfakultät und danach am Moskauer IFLI studieren. Er hatte aber kein Dach überm Kopf. Zu einem Arzt ging er offensichtlich nicht. Wahrscheinlich hatte er Angst, man würde ihn ins Krankenhaus einweisen und er verlöre ein Jahr. Er war hochgewachsen, sympathisch und hatte Locken. Meine Mutter, eine eifrige Studentin der Fakultät für Literatur, war hübsch, zurückhaltend, ernsthaft, hatte keinerlei Lebenserfahrung und saß ständig über ihren Büchern. Außerdem lebte die Familie dieses liebreizenden Geschöpfs im besten Haus der Stadt, im Hotel Metropol. Mehr noch, die Mutter dieses jungen Mädchens hatte früher im Kreml gearbeitet und danach im Komitee für Wissenschaft. Und ihre Schwester studierte an der Militärakademie. Ich glaube, dass mein Vater aus diesem Grund große Angst vor der Familie hatte und sich mit meiner Mutter nur außerhalb des Hauses traf.

Ich halte es deshalb für sehr wahrscheinlich, dass Stefan nachts, unbemerkt von der Mutter und der Schwester seines geliebten Mädchens, heimlich, still und leise aus dem letzten Trolleybus stieg, zur Pforte kam, über den Kies zu ihrem Fenster schlich und sie leise zu sich rief. So erkläre ich mir die nächtlichen Geräusche, die meine Baba hörte. Die Schritte, die niemals mit einem Klopfen an der Tür endeten!

Meine Baba hatte also keine Halluzinationen, sie war psychisch völlig gesund.

Das ist meine Version des Geschehens.

Die Schritte im Kies hat es tatsächlich gegeben, aus der Datscha im Silberwald wurde jedoch nie jemand abgeholt und in die Lubjanka gebracht.

Am 26. Mai 1938 wurde ich geboren, ungefähr neun Monate nach Mamas Geburtstag.

Zum Glück bin ich nicht in der Wohnung eingeschlossen worden, wie es oft mit Babys von Verhafteten geschah. Ich wuchs an der Seite meiner lieben Baba auf, die mir die Bücher der großen russischen Schriftsteller vorlas, aber davon später.

Ungefähr zwei Jahre nach diesen von mir beschriebenen Ereignissen im Silberwald fuhren meine Verwandten einmal nach Moskau ins Hotel Metropol und entdeckten, dass die Tür zu ihrem Zimmer versiegelt war. Baba war vorausgegangen und hatte versucht, die Tür zu öffnen, was ihr nicht gelungen war. Da drehte sie sich auf der Stelle um und kehrte ihrer Wohnung für immer und ohne ein Wort den Rücken …

Meine Tante Wera ihrerseits, die nach ihrer Mutter ins Hotel gekommen war, trat beherzt an die Tür und sah, dass um die Türklinke ein Draht gewickelt war, an dem eine Plombe hing.

Wären die drei früher nach Hause gekommen, hätte man vielleicht auch sie weggebracht. Sie kamen aber, wie immer, zu spät.

Unsere Familie kommt ständig zu spät, von Generation zu Generation.

Aus ihrem Zuhause, dem Metropol, waren schon viele verschwunden. Einmal hatte meine Tante gesehen, wie ihre Wohnungsnachbarin weggebracht wurde. Sie war Sekretärin des Gebietskomitees der Partei, kam oft nach Moskau und stieg dann immer mit einem Trupp Männer, ihren Gehilfen, im Metropol ab. Auf der Schwelle zu ihrer Wohnung erblickte Tante Wera die Nachbarin in Begleitung zweier Männer: Der eine, der Uniform trug, ging voran, der andere, in Zivil, ging hinter ihr. Sie nahm an, die beiden seien die Gehilfen der Nachbarin.

Wera begrüßte sie freudig, weil sie ja nichts Schlimmes vermutete. Aber die Nachbarin wandte sich mit zusammengepressten Lippen ab.

Später sagte Wera ahnungslos zu ihrer Mutter: »Anna Stepanowna wurde von zwei Männern aus ihrer Truppe begleitet.« Meine Baba nickte nicht einmal mit dem Kopf.

Ohne Kleider, ohne Hab und Gut, ohne Bücher, ohne Möbel, Decken und Geschirr mitzunehmen, ganz zu schweigen von den Bildern, wandten die drei sich von der versiegelten Tür ab, gingen zu Dedja, der in einem anderen Aufgang des Metropol wohnte, und quartierten sich bei ihm ein.

Ich erinnere mich noch gut an Großmutters alte Wohnung im Metropol, sie bestand aus zwei zusammenhängenden Zimmern mit einer Verbindungstür. Über dieser Tür hing ein Bild: Auf dem smaragdfarbenen Hintergrund sah man das Profil einer Frau mit gebogenem Hals und leuchtend rotem Haar, das wie ein Helm auf ihrem Kopf saß.

Die Jakowlews

Meine Mutter hat später bestätigt, dass über der Tür tatsächlich das Porträt meiner Urgroßmutter hing – Alexandra Konstantinowna Jakowlewa, geborene Andrejewitsch-Andrejewskaja, wie ich jetzt weiß, Gutsherrin auf dem Hof Bulgarin im Gebiet der Truppen des Fürsten Donskoi. Einer Familienlegende zufolge hing in ihrem Haus ein eingerahmtes Dokument, in dem es hieß, dass ihr Vorfahr Andrejewitsch am Hof des polnischen Königs Sigismund II. August den Adelstitel erhielt. Angeblich war auch die Zeit angegeben, das 16. Jahrhundert. Es ist überliefert, dass die Brüder Andrejewitsch, Saporosher Kosaken, bei König Sigismund als Pferdeknechte dienten. Einer der beiden hielt das davonjagende Pferd des Königs auf, und dafür wurde er geadelt. Von seinem Nachfahren Jakow Maximowitsch Andrejewitsch ist bekannt, dass er Dekabrist und Mitglied einer Geheimgesellschaft war. Jakow wurde nach Sibirien verschickt. Dort in der Verbannung entdeckte er seine Liebe zur Kunst. Es gibt ein Porträt von ihm, das der berühmte Dekabrist und Künstler Nikolai Bestushew in Petrowski Sawod gemalt hat. (Eine spätere Kopie kam ins Moskauer Museum für Privatsammlungen.) Auf diesem Bild ist Jakow Andrejewitsch mit einem Pinsel in der Hand dargestellt. Er saß im Gefängnis von Tschita, danach in Petrowski Sawod. Als er zur Ansiedlung nach Werchneudinsk überführt wurde, war er bereits psychisch krank. Jakow starb mit 39 Jahren, von denen er 14 im Gefängnis verbrachte.

Der zweite Andrejewitsch, Gordej, wurde wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer Geheimgesellschaft verhaftet, er saß in der Peter-und-Paul-Festung in Sankt Petersburg, wurde aber nach einiger Zeit freigelassen.

Alexandras Porträt über der Tür unserer Wohnung wurde von Walentin Alexandrowitsch Jakowlew gemalt, einem Künstler aus der Gruppe Moskauer Salon – er war ein Vetter meines Großvaters Nikolai Feofanowitsch Jakowlew.

Walentin starb im Jahr 1919 als junger Mann. Seine Bilder werden im Museum von Woronesh und in Omsk aufbewahrt. Kürzlich gab es eine Ausstellung in der Galerie Elysium, wo einige erhalten gebliebene Landschaftsmalereien von Walentin Jakowlew gezeigt wurden. Unsere Familie besitzt nur noch das Bild Amor und Psyche, eine Landschaft in Öl auf Karton. Ich bin mit diesem Bild aufgewachsen. Wenn man die Bücherregale nicht mitzählt, ist dies das Einzige, was uns von Großvater Nikolai geblieben ist. Als er Professor wurde, begann er, seltene Bücher zu sammeln, beispielsweise Erstausgaben von Puschkin. Das alles ist verschwunden.

Meine Baba Walja hat meinen Großvater als junges Mädchen geheiratet, auch Großvater war noch blutjung. Als er sein Studium beendete, waren ihm schon zwei Töchter geboren worden, meine Tante Wera und Walja, meine zukünftige Mutter.

Meine Urgroßmutter, Baba Schura, wohnte in der Nähe einer der berühmtesten Moskauer Straßen, der Ostoshenka, und zwar in der Lopuchinski-Gasse, in einer Stadtvilla mit Garten. Als ihr Sohn Nikolai seine junge Frau Walentina ins Haus brachte, in dem nach herrschaftlicher Sitte der Diener auf einer Truhe in der Diele schlief, da kam die junge Bolschewikin, die solche Gewohnheiten nicht kannte, in den ersten Tagen nicht aus ihrem Zimmer vor Scham. Der Diener, ein Kosak, war das Erste, womit sie in ihrem neuen Zuhause zusammengestoßen war. Im dunklen Flur sprang er von seiner Truhe auf wie ein böser Geist und warf sich der jungen Frau zu Füßen: Er wollte ihr die Schuhe ausziehen. Urgroßmutter Schura, die Gutsherrin, spielte bis Mitternacht mit ihren Gästen Karten, waren keine Gäste da, spielte sie mit dem Diener. Von ihrem Mann Feofan hatte sie sich getrennt. Er besaß eine eigene Klinik (Hals-Nasen-Ohren). Nachdem er diese dann später der Sowjetmacht übergeben hatte, lebte er mit seiner medizinischen Assistentin als Chefarzt weiter in dem Gebäude. Mein Großvater Nikolai besuchte das Erste Gymnasium auf der Wolchonka 16, wo als Inspektor und Literaturlehrer A.F. Lugowskoi arbeitete, sein Lieblingslehrer. Danach begann Nikolai ein Studium an der Moskauer Universität, fuhr (so sagt es die Familienlegende) in einem eigenen Auto und spielte Geige. Seine Schwester Maria war, wie sollte es anders sein, eine Schönheit, sie wollte Schauspielerin werden. Der Bruder Pawel wurde Offizier. (Im Bürgerkrieg ging er mit der Weißen Armee in die Türkei und beendete seine Tage im hohen Alter als Taxifahrer in Paris; seine Schwester Maria hat ihn dort besucht.)

Eine andere Familienlegende besagt, dass mein Großvater Nikolai vor der Revolution aus Forschungsgründen nach Deutschland fuhr und seiner Frau von dort einen Koffer mitbrachte, den ihm ein Russe übergeben hatte. Für den Inhalt interessierte er sich nicht. In diesem Koffer aber waren eine Million Rubel Parteigelder versteckt. Voilà! Nicht irgendein plombierter Waggon.

Beide Jakowlew-Töchter, Wera und Walentina, wurden in der Lopuchinski-Gasse geboren. Als sie noch ganz klein waren, brachten sie es fertig, direkt aus ihrem Fenster im Parterre in den Garten zu klettern. Doch dann zog das junge Ehepaar in den obersten Stock des Hauses in der Narodnaja-Straße im Taganka-Bezirk, und die Mama führte die beiden Kleinen in die noch leere Wohnung, sie selbst aber wartete an der Tür auf die Träger, die die Möbel die Treppe hochbrachten. Es war Sommer und die Fenster waren geöffnet. Die Ältere, Wera, die drei Jahre alt war, kam zur Tür gerannt und zog die Mutter am Rocksaum. Doch die Mutter konnte nicht weg von der Treppe, sie musste ja den Möbelträgern zeigen, wohin sie die Sachen stellen sollten. Aber Wera gab nicht auf, zerrte immer weiter am Rock und schrie. Ihre Mutter gab schließlich nach und folgte ihr in eines der Zimmer. Und was musste sie erblicken? Die kleine Walja stand auf dem Fensterbrett und war gerade dabei, auf die Straße zu klettern (aus dem vierten Stock), so wie sie es im alten Haus gewohnt war.

So rettete Wera ihrer Schwester, meiner zukünftigen Mutter (und damit mir), das Leben.

Auf wunderbare Weise sind die Tagebücher eines Freundes von Großvater erhalten geblieben, des Dichters und Ethnografen Jewgeni Schilling. Seine Gedichte wurden in der bekannten Zeitschrift Makowez abgedruckt, zusammen mit denen von Welimir Chlebnikow.

Er war ein zutiefst religiöser Mensch, widmete eines seiner phantasmagorischen Stücke dem Philosophen Pawel Florenski, trat mit ihm in Briefwechsel und besuchte ihn bis zu dessen Verhaftung mehrmals in Sergijew Possad. Jewgeni Schilling selbst wurde 1932 verhaftet, er war Kurator des Museums der Völker der Sowjetunion. Der »Fall der Museumsmitarbeiter« hatte begonnen, verlief aber bald im Sande. Der Staatssicherheitsdienst NKWD konzentrierte sich auf eine effektivere Sache, auf den »Fall der Wirtschaftspartei«. Jewgeni Schilling wurde freigelassen.

In diese Tagebücher schrieb er einmal im Jahr, jeden November, seine Erlebnisse in Form eines Briefes »An einen fernen Freund«. Vielleicht war das sein Schutzengel. Kein einziges Mal nannte er diesen Freund beim Namen. Aber er schrieb ihm ganz intime Dinge und nannte ihn »mein liebster Freund«.

Folgende Tagebuchaufzeichnung stammt vom 26. November des Jahres 1917. Zu diesem Zeitpunkt waren die Jakowlews mit ihren beiden kleinen Töchtern gerade in die Narodnaja-Straße gezogen. Jewgeni Schilling besuchte die Familie: »Ich war zur Abendandacht. Die Predigt hielt der Bischof Kirill Tambowski. Es dämmerte schon mitten am Tag. Zu Hause legte ich mich ein bisschen hin … Ich musste noch einen weiten Weg zurücklegen und ein Ehepaar und ihre beiden Kinder besuchen. Bei ihnen verbrachte ich den ganzen Abend. Ich wurde herzlich empfangen, wir begrüßten uns, ein Stück Kuchen wurde abgeschnitten und zu aller Freude wurde der Beginn der Arie der Antonida aus Ein Leben für den Zaren einstudiert: ›Es kamen die bösen Drachen geflogen‹. Mir wurde die Rolle des Mannes zugewiesen, zu dem die Drachen geflogen kamen. Die Drachen selbst wurden von den beiden Mädchen gespielt. Die Inszenierung war sehr hübsch, dank der Naivität der beiden und ihrer Musikalität. Es verlief alles wie in der Oper: Der Diener huschte hin und her, die Lampe brannte und beleuchtete die singende Frau. Die kleinen Mädchen hörten andächtig ihrer Mutter zu. Man sah gleich, sie war eine Kennerin. Musik und Text wie im Original. Dann war Schlafenszeit, doch eines der Mädchen bettelte: ›Mama, erzähl uns die Geschichte von den Kindern der Erde!‹ Das war ein ›literarisches‹ Märchen oder besser gesagt, ein ›modernes‹ Märchen. Auf allem liegt der Stempel der modernen Zeit mit künstlerischem Niveau. Und wie gemütlich: die Lampe, die Frau, die Mädchen … Eine Kindheit, wie man sie sich wünscht. … Was wird aus diesen Mädchen werden? Vielleicht wird ihr Antlitz zu dem einer Medusa. Was versteckt sich in ihren Augen? Vielleicht träumen sie vom Wohl der Menschheit! Das alles in Verbindung mit dem lustig geformten Muff der Mutter …«

»Was wird aus diesen Mädchen werden«, schreibt er. Er war 25 Jahre. Meine Baba, die »singende Frau«, war 23.

Jewgeni Schilling fühlte sich offenbar nicht besonders wohl bei den Jakowlews. Sein Freund trat der Partei der Bolschewiki bei und nahm an den Straßenkämpfen teil …

Als ich diese Zeilen las, kam es mir so vor, als hätte man mir einen Filmausschnitt gezeigt.

Meine Tante und meine Mutter, drei und anderthalb Jahre alt, die kleine Wera und die winzige Walja, stehen am Tisch unter der Lampe, und eine jede schaut unter ihrer vorgewölbten Stirn hervor, die großen Augen auf den schönen Onkel gerichtet …

Diese Passage aus dem Tagebuch überreichte mir die wundervolle Malerin Katja Grigorjewa-Schilling.

Einmal waren wir beide zufällig zu Gast bei Freunden und saßen nebeneinander, wir wurden einander vorgestellt. Ich erzählte ihr, dass ich in der Kindheit einen Freund hatte, der Schilling hieß, Mischa Schilling. Da sagte sie, das sei bestimmt ihr Onkel gewesen! Dann stellte sich heraus, dass wir zeitweise im selben Haus gewohnt hatten. Weil ihr Vater, Jewgeni Schilling, und mein Großvater befreundet waren. Schilling hatte meinen Großvater in den zwanziger Jahren, als der seine Familie verließ, sogar aufgefordert, bei ihm in der Wohnung zu leben. Meine Mutter hat später auch dort gewohnt, im Krieg, als wir alle nach Kuibyschew evakuiert worden waren.

Der Sprachwissenschaftler Nikolai Jakowlew und der Ethnograf Jewgeni Schilling fuhren gemeinsam auf Expedition nach Dagestan, mein Großvater im Militärmantel und mit Pistole, Jewgeni aber war nur mit einem Notizblock bewaffnet. (Beide waren nicht von dieser Welt.)

Die Wohnung Nummer 37 gehörte Jewgeni Schillings drei Brüdern – Konstantin, Nikolai (beide sind früh gestorben) und Mischa.

Als in den zwanziger Jahren in die Wohnung in der Malaja Dmitrowka Nummer 29 andere Mieter eingewiesen werden sollten, bot Jewgeni Schilling meinem Großvater nach dessen Scheidung von meiner Baba an, mit seiner neuen Familie dort einzuziehen, er selbst zog einen Stock höher zu seiner Mutter. In einem dieser Zimmer der Schilling-Wohnung, im kleinsten, der ehemaligen Bibliothek, sollten später meine Mutter und ich leben – und zwar unter dem Tisch!

Und dieser Onkel Mischa, unser Zimmernachbar, Jewgenis Bruder, war in der Kindheit mein bester Freund. Er war Röntgenologe in der Poliklinik des Volkskomitees für Inneres, des NKWD. In seiner Jugend hatte er davon geträumt, Schauspieler zu werden. Wenn er gut gelaunt war, führte er Mama und mir seinen berühmten Tanz – mit Stock und Melone – vor, Charlie Chaplin, wie er leibt und lebt. War ich bei ihm zu Besuch, kam ich mir vor wie im Paradies – das Zimmer absolut sauber, an den Fenstern schwere Vorhänge, eine Standuhr, eine altertümliche Lampe auf dem Tisch, und in der Tiefe des Raumes stand ein Nachttisch mit einer Marmorplatte sowie ein ordentlich gemachtes Soldatenbett. In einem sonst leeren Schrank hing eine Militäruniform. Onkel Mischa ging in blauer warmer Offiziersunterwäsche, die er anstelle eines Schlafanzugs trug, durch die Wohnung, er sah sehr elegant darin aus.

Ich träumte davon, dass ich, wenn ich groß bin, genau so einen quadratischen Tisch mit Tischdecke besitzen würde, eine Standuhr und einen altertümlichen Lampenschirm. Und dass ich mit Messer und Gabel essen (und nicht mit einem Löffel aus dem Topf, nicht mit den Händen von einer Zeitung) und mir mit einer Serviette den Mund abwischen würde wie Onkel Mischa (und nicht mit dem Ärmel).

Meine zweite Erzählung schrieb ich über Onkel Mischa, ich habe sie aber nie veröffentlicht. Er heiratete eine Schauspielerin vom Kindertheater, eine gutmütige und freundliche Frau. Zuvor war sie viele Jahre wie eine Unsichtbare zu ihm zu Besuch gekommen, und an den Abenden, an denen sie da war, schloss Onkel Mischa die Tür zu seinem Zimmer ab.

Onkel Mischa und seine Frau kamen immer gut miteinander aus, sie waren lustig und unzertrennlich wie Zwillinge und rauchten ohne Unterlass. Als Onkel Mischas Beine amputiert wurden, trug sie ihn in den Hof und setzte ihn auf eine Bank …

In meinem Stück »Drei Mädchen in Blau« habe ich einer Person den Namen Schilling gegeben, ihm zu Ehren. Er war der einzige Mensch im Haus, der zu meiner Mutter und mir gut war.

Ich komme wieder auf die Familie der Jakowlews zurück. Großvater Nikolai legte seine beiden Mädchen immer selbst schlafen, und zwar auf sehr originelle Weise: Er setzte sich zwischen ihre beiden Betten und sang ihnen alte Kosakenlieder vor (»Es fließt der Fluss …«). Er war ein Donkosak. Dieses Erbe habe ich übernommen und meinen Kindern ebenfalls Kosakenlieder vorgesungen.

Als nach Krieg und Revolution hungrige und bettelarme Zeiten anbrachen, fuhr Großvaters Mutter, meine Urgroßmutter Baba Schura, auf ihr Gut am Don, um Nahrung und Kleidung zu holen (der Legende nach auch wertvollen Schmuck). Unterwegs wurde sie von Rotarmisten erschossen. Es heißt, man habe sie hinterhältig befragt, was sie von den Weißen und den Roten halte. Sie begriff die Frage nicht, war verwirrt und sagte, was ihr gerade in den Sinn kam. Jemand hatte sie begleitet und am Wegesrand begraben. Später erzählte er der Familie diese Geschichte.

Und hier ein Ausschnitt aus einem Aufsatz über Baba Schuras Sohn, meinen Großvater, Professor Nikolai Feofanowitsch Jakowlew, verfasst von seinen Schülern, den Professoren F. Aschnin und W. Alpatow:

»Adliger, Absolvent der Moskauer Universität, Begründer des Moskauer linguistischen Zirkels, in dem

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: