Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

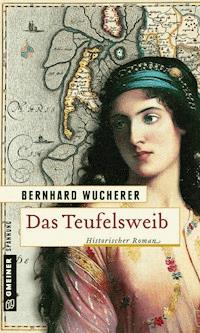

- Serie: Das Teufelsweib

- Sprache: Deutsch

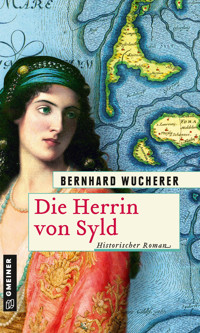

Winter 1311: Ein halbtoter Mann wird an den Strand von Syld gespült, wo die kräuterkundige Theresa ihn findet. Sie pflegt ihn gesund - die beiden verlieben sich. Bald darauf finden sie mehrere fremdländische, schrecklich zugerichtete Leichen sowie ein Wickelkind, das sie Anna Maria nennen und wie ihr eigenes großziehen. 20 Jahre später werden ihre Zieheltern ermordet und Anna Maria muss aus ihrer Heimat fliehen. Piraten verschleppen sie nach Marokko, wo sie als Sklavin verkauft wird. Und schon wieder muss sie fliehen. Auf ihrer abenteuerlichen Flucht erfährt sie Unglaubliches über ihre Herkunft …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 630

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bernhard Wucherer

Das Teufelsweib

Historischer Roman

Impressum

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Die Säulen des Zorns (2014), Tradition trifft Trend

in Oberstaufen (2013), Der Peststurm (2013), Die Pestspur (2012)

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Julia Franze

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung der Bilder von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Landelle-Juive_de_Tanger.jpg und

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JBAM_082.JPG

ISBN 978-3-8392-5592-6

Widmung

Diesen Abenteuerroman widme ich allen Marokkanerinnen und Marokkanern, die bisher schon aus ihrem geliebten Heimatland fliehen mussten.

Leider ließ es sich nicht vermeiden, dass sie dabei mehr Abenteuer zu bestehen hatten, als ihnen lieb war.

Den mutigen Bewohnerinnen und Bewohnern Marokkos, die gerade auf der Flucht sind oder es noch sein werden, wünsche ich dafür und für das Leben danach alles erdenklich Gute.

Ihnen und denjenigen Ländern, die ihnen Schutz gewähren und Sicherheit, vielleicht sogar Geborgenheit und das Gefühl von Heimat geben, gilt mein ganzer Respekt.

Den Hinterbliebenen der bei ihrer Flucht verstorbenen Familienmitglieder gilt meine ganze Anteilnahme.

Bernhard Wucherer

Prolog

Bei diesem Werk, dessen Inhalt im 14. Jahrhundert angesiedelt ist, handelt es sich zwar um einen nach bestem Wissen und Gewissen recherchierten historischen Abenteuerroman, aber um keinen ausgewiesenen Kultur- und Reiseführer. Es empfiehlt sich also nicht, auf den im Roman beschriebenen Spuren zu wandeln. Wenn sich der Autor auch beruflich mit dem Tourismus befasste und unter anderem für seine Allgäuer Heimat den Kultur- und Reiseführer »Tradition trifft Trend in Oberstaufen« geschrieben hat, soll hier doch die literarische Freiheit im Vordergrund stehen. Obwohl die Örtlichkeiten in diesem Roman weitestgehend der Realität entsprechen, weichen einige Angaben von der Wirklichkeit ab; so wurden die heute gültigen km/h der Authentizität wegen grob in alte Meilen umgerechnet.

Der Autor ist durch seine bisherigen historischen Romane »Die Pestspur«, »Der Peststurm« und »Die Säulen des Zorns« für akribische Recherche bekannt. Auch wenn einige der Protagonisten auf historisch belegten Personen basieren und er die Charaktere entsprechend der Zeit und den Umständen, in denen sie lebten, darstellt, handelt es sich vor allem um ein spannungsgeladenes historisches Abenteuer in Romanform.

Die Handlung beginnt im Jahre des Herrn 1311 auf der kargen Frieseninsel Syld (alte Bezeichnung für das heutige Sylt). Dieser Zeitabschnitt des frühen Mittelalters war geprägt von Unruhen, Kriegen und ständigen Regierungswechseln. Dies sowohl in Europa als auch in islamisch geprägten Ländern wie Marokko, neben der hohen See ein weiterer Hauptort unserer Handlung. Wenn zuvor Marrakech die Regierungshauptstadt gewesen war, so war dies zur Zeit der Romanhandlung die im Norden Marokkos gelegene Königsstadt Fès. Dort regierte von 1310 bis 1331 der verschwenderische, herrschsüchtige und grausame Merinidensultan Abu Said Uthman II. Nach einem Militärputsch folgte ihm der erst 16-jährige Abu I-Hasan auf den Thron, der mit Herz und Verstand bis 1351 regierte.

Im 7. Jahrhundert wurde mit dem Islam eine neue Religion geboren, die sich infolge der arabischen Eroberungen in Nordafrika, West- und Mittelasien und in Teilen Südeuropas ausbreitete wie eine Feuersbrunst. In Südeuropa drangen die Osmanen seit dem späten 14. Jahrhundert immer weiter vor. Von alledem wusste unsere erste Protagonistin Theresa Schwaegelin, die als »Kräuterweib« auf Syld lebte, so lange nichts, bis ein halbtoter Mann an den Weststrand der Insel gespült wurde. Schnell verliebten sich der aus Staufen im Allgäu stammende Reichsritter Ulrich von Schellenberg und seine Lebensretterin. Durch merkwürdige Umstände wurde ihr Glück mit Ziehtochter Anna Maria perfekt. Die zweite und wichtigste Protagonistin dieses Abenteuerromans verbrachte bis 1330 eine glückliche Zeit auf Syld. Dann aber sollte sie die Schattenseiten ihrer Zeit auf furchtbarste Art und Weise zu spüren bekommen, … in einer Zeit, in der nicht nur Handelsschiffe, sondern auch Piratenkraweels das Westmeer kreuzten und von Afrika aus bis nach Skandinavien fuhren, fanden in weiten Teilen Europas bereits die ersten Hexenpogrome statt. Und in Ländern wie Marokko war die Sklaverei längst an der Tagesordung.

Die traurige Vorgeschichte

Anno Domini Winter und Frühjahr 1311.

Auf Syld, der nördlichsten deutschen Frieseninsel.

Kapitel 1

»Hast du das gehört?«, fragte Ulrich von Schellenberg zu mitternächtlicher Stunde sein neben ihm liegendes Weib, das ihn erst vor kurzer Zeit wie Treibgut aus dem Westmeer gezogen und ihm somit das Leben gerettet hatte.

Weil sie einander von kirchlicher Seite aus betrachtet gleich aus mehreren Gründen nicht angetraut werden konnten, lebten sie seither in einem lottrigen Verhältnis zusammen. Aber dies spielte für die beiden keine Rolle. Sie hatten sich auch ohne den Segen der Kirche lieben gelernt. Und dass sie hoch im Norden der deutschen Lande auf der kargen Frieseninsel Syld wie Randständische abseits der Gesellschaft leben mussten, störte sie ebenfalls nicht – im Gegenteil: Sie fühlten sich hier sogar wohl. Und dies, obwohl sie sich alles andere als sicher fühlen konnten.

Da der ehemalige Reichsritter glaubte, etwas gehört zu haben, war er von seinem einfachen Strohlager aufgeschreckt. »Ist das nicht das Geheule eines Wolfs? Oder …« Noch bevor er eine Antwort erhielt, schloss er wieder die Augen. Kaum eingeschlafen, wurde der Mann abermals aus dem Schlaf gerissen. »Ich glaube …« Auf seine Ellenbogen gestützt, versuchte er nun, die Geräusche zu lokalisieren und zu identifizieren. Aber er konnte nur das Pfeifen des Windes durch die Ritzen ihrer Kate hören. Nachdem er auf sein Strohkissen zurückgefallen war, um wieder Schlaf zu finden, stutzte Ulrich erneut. »Verdammt: Da schreit doch ein Balg?«

»Nein, mein Geliebter: Da ist nichts! Schlaf wieder«, murmelte die neben ihm liegende Theresa Schwaegelin, die er unsanft aus dem Schlaf gerissen hatte. Sie drückte ihm ein zartes Küsschen auf die Wange und streichelte ihm auch noch sanft übers Gesicht. Dann drehte sie sich zur Seite, um ihn weiterschlafen zu lassen. In Wahrheit wollte die »Kräuterhexe« ihren Gefährten nur beruhigen – obwohl sie spürte, dass etwas Schreckliches geschehen war und sich weitere schlimme, für sie im Augenblick allerdings noch unerklärliche Dinge ereignen würden. Theresa war mit Kräften gesegnet, die von den Insulanern als übersinnlich bezeichnet wurden. Deswegen hatte sie die markerschütternden Schreie deutlich genug gehört, um zu wissen, dass diese nur von einem menschlichen Wesen stammen konnten, dem etwas Furchtbares zugestoßen sein musste. Oder waren es gar die Schreie mehrerer Menschen und das Heulen von Wölfen gewesen? Wahrscheinlich hat mir die Wahrnehmung einen Streich gespielt. Wenn ein Kind geschrien hätte, wäre mir das sicher nicht entgangen – hoffte sie zumindest. Denn die in diesem harten Winter ganz besonders stark auflandigen Winde verursachten die verschiedensten Geräusche und konnten im Halbschlaf ihre ansonsten klare Sinneswahrnehmung verwischt haben.

Theresa konnte nicht mehr einschlafen und lauschte noch eine ganze Weile konzentriert mit zu Schlitzen verengten Augen ins dunkle Nichts.

Die für ihre erst 19 Jahre ungewöhnlich erfahrene und belesene Frau wusste, dass – egal was auch geschehen sein mochte – sowieso jede Hilfe zu spät kommen würde. In diesen grausamen Zeiten war es fast schon an der Tagesordnung, dass Menschen eines ungewöhnlichen Todes starben. Und wer sich auch noch zu nachtschlafender Zeit über den Dünendamm zum einzigen Wäldchen auf Syld traute, war sowieso selbst schuld, lautete die allgemeine Meinung der hier ansässigen Seefahrer, die nicht wussten, was sich dort abspielte. Die Inselbewohner waren ein rauer Menschenschlag, der jahreszeitenbedingt äußerst erfolgreich den Heringsfang und sogar den Walfang betrieb. Deswegen mussten die verschrobenen Insulaner weniger Hunger leiden und waren in jeder Hinsicht anders als ihre auf dem östlichen Festland lebenden Mitmenschen. Dennoch verband sie etwas mit den »Ländischen«: Sie alle glaubten an übernatürliche Schattenwesen, die insbesondere im Winter mit heulendem Geschrei und Getöse aus den Wäldern kamen, um das Nutzvieh zu reißen und ihren Nachwuchs in die ewige Finsternis zu holen. Deshalb beteten die Insulaner inbrünstig zu Gott.

Auch wenn die Sylder glaubten, weniger Geister und Dämonen auf ihrer fast baumlosen Insel zu haben als die Ländischen mit ihren weiten Wäldern im Hinterland, konnte Theresa nur wegen der im Aberglauben tief verwurzelten Angst der einfachen Inselbevölkerung vor Übergriffen sicher sein. Würde sie zum Wohle der Inselbevölkerung nicht so viel von der Heilkunde und – wie hinter vorgehaltenen Händen getuschelt wurde – von Magie und Zauberei verstehen, hätte man sie schon längst öffentlich der Hexerei bezichtigt. So aber konnte sie dem ehemaligen Reichsritter Ulrich von Schellenberg von der Inselbevölkerung unbehelligt Unterschlupf gewähren und ihm ein gemütliches Heim bieten, dem die Liebe innewohnte. Sie führte mit ihm ein verhältnismäßig friedliches Leben in der abgeschiedenen Stille des einzigen kleinen Wäldchens inmitten der langgezogenen Westmeerinsel.

*

Ulrich von Schellenberg hatte es ungewollt vom – wie Theresa immer zu sagen pflegte – »südlichsten Süden« der deutschen Lande auf diese im hohen Norden liegende Insel verschlagen. Ursprünglich stammte Ulrich – wie er dann immer stolz bekundete – ebenfalls von einem Eiland; von der Sonneninsel Reichenau im Mare Brigantium, die damals herrschaftlich mit dem nahe an der freien Reichsstadt Lindau gelegenen Wasserburg verbunden gewesen war. Seine Vorfahren wurden erstmals 1137 als Vasallen des Otto von Freising erwähnt. Da die Schellenberger ihren Stammsitz im oberen Isartal hatten und den Staufern ebenso dienten wie den Habsburgern, hatte sich ein Zweig der Schellenberger im vorarlbergischen Feldkirch, also am westlichen Rand des Habsburgerreiches, niedergelassen. 1243 hatte Ulrichs Großvater Joseph von Kaiser Rudolf I. die unweit davon gelegene eigenständige Herrschaft Staufen mit zugehörigem Besitz als Reichslehen zugesprochen bekommen. In jenem südlichen Ort der deutschen Lande, den Theresa meinte, hatte er dann auf alten Mauerresten die Burg Staufen errichtet, die Ulrichs Vater Marquart zu Beginn des Jahres 1311 an den Grafen Hugo von Montfort zu Bregenz verkauft hatte.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Schellenberger bereits auf bestem Weg, zu einer der mächtigsten Adelsfamilien in Süddeutschland aufzusteigen. Während Ulrichs Bruder Marquart schon als Kind darauf vorbereitet wurde, dereinst die nahe der Residenzstadt Kempten gelegene Burg Sulzberg von seinem späteren Schwiegervater Konrad von Sulzberg zu übernehmen, hätte Ulrich selbst der Herr zu Staufen werden sollen. Aber es kam alles ganz anders.

Als der Vater die Burg Staufen notgedrungen an den Grafen von Montfort hatte verkaufen müssen, war Ulrich noch ein Säugling gewesen, weswegen er nur die ersten Jahre seiner Kindheit in diesem Teil des Allgäus verbracht hatte. Seine Jugend hatte er dann in anderen Teilen des Allgäus und im Oberschwäbischen, also nach wie vor im »südlichsten Süden« der deutschen Lande, verbracht. Kein Wunder also, dass er und Theresa kaum gegensätzlicher sein konnten. Dies äußerte sich beispielsweise in ihren grundverschiedenen Dialekten: Wenn Ulrich mit dem Friesischen immer noch Probleme hatte und er mit dem Sörling, der typischen Sylder Mundart, überhaupt nichts anfangen konnte, erging es Theresa mit dem breiten, aus dem alemannischen Sprachraum kommenden Allgäuer Dialekt ähnlich.

Dennoch hatten Ulrich und Theresa sich auf Anhieb blendend verstanden … und dies, obwohl die feinfühlige Frau ahnte, dass ihr Geliebter ein düsteres Geheimnis hütete.

Erst vor knapp eineinhalb Jahren hatte sie den damals 20-jährigen Mann mit dem langen flachsgelben Haar völlig erschöpft und am ganzen Körper mit Schürfwunden übersät bei ihrem wöchentlichen nächtlichen Gang zum Meer entdeckt. Als Theresa den Fremden aufgefunden hatte, hatte er besinnungslos im feuchten Sand des Weststrandes der Insel gelegen. Während sein Unterkörper bereits vom Meer mit Sand überspült worden war, hatte es das leicht schwappende Wasser noch nicht geschafft, auch den Oberkörper mit nassem Sand zu bedecken und in die Tiefe des Meeres zu ziehen.

Anstatt ihr wöchentliches Bad im Schutz der Nacht zu nehmen und Muscheln zu suchen, hatte die Frau mit den heilenden Händen den Besinnungslosen in ihre versteckt liegende Waldkate geschleppt und sofort damit begonnen, seine Wunden zu behandeln. Da sie damals schon mit der Kräuterkunde bestens vertraut gewesen war, hatte sie ihren Patienten innerhalb weniger Tage wieder auf die Beine gebracht. Und es war ihr sogar gelungen, den gefürchteten Wundbrand zu verhindern und die Hitze in seinem Körper zu senken. So ging es dem Mann, der sich bald als Nachkomme eines der ältesten Adelsgeschlechter aus den deutschen Landen vorgestellt hatte, körperlich rasch wieder besser. Seine seelischen Wunden konnte Theresa – obwohl sie schon bald darauf ein Paar geworden waren – allerdings nie ganz heilen. Denn Ulrich wich immer aus, wenn sie ihn darauf ansprach, weshalb es ihn von weit her ausgerechnet an ihren Strand gespült hatte. »Ich werde schon noch hinter dein Geheimnis kommen«, hatte die warmherzige Frau nicht nur einmal laut zu sich selbst gesagt und sich fest vorgenommen, dies auch zu tun.

*

Nicht nur in der bestens ausgebauten und ausgestatteten Holzkate inmitten des »vergifteten Waldes«, wie die verängstigten Sylder das einzige Wäldchen der Insel wegen dessen seltsam anmutender Bewohnerin nannten, war es still geworden. Auch dort, von wo das Geschrei und Geheule gekommen war, schien alles wieder ruhig zu sein. Jedenfalls hörten Ulrich von Schellenberg und Theresa Schwaegelin nichts mehr; kein Heulen, keine Schreie, nichts! Nur das Klappern eines Fensterladens im Wind ließ die aufmerksame junge Frau noch einmal kurz aufhorchen, bevor auch sie wieder einschlief.

*

Das Wäldchen war durch höher gelegene Dünen wie von einem ringartigen Schutzwall umgeben. Die knapp 90 Insulaner mieden diesen Teil der weitläufigen Dünen, insbesondere aber die kleine Baumgruppe. Deswegen lebten die meisten von ihnen meilenweit entfernt im Umfeld der aus der Eisenzeit stammenden Tinnumburg oder in den alten Burgställen des östlichen Zipfels und im südlichen Teil der nordfriesischen Insel.

Sogar die ansonsten in jeder Hinsicht robusten Männer hatten eine höllische Angst vor der geheimnisvoll auf sie wirkenden »Kräuterhexe«, den in Felle gewandeten, gehörnten »Waldgeistern« und all den anderen Wesen, die ihrer Meinung nach allesamt hinter dieser Düne ihr Unwesen trieben. Nur selten – und wenn, dann nur bei Tageslicht – wagten sich ein paar von ihnen in die Nähe und robbten dann vorsichtig den natürlichen Schutzwall hoch, um liegend zu erkunden, was sich dahinter abspielte. Zu Hause hatten sie dann – wieder mutig geworden – die haarsträubendsten Schauergeschichten erzählt. Dadurch hatten sie vor ihren Kindern gut dagestanden, hatten sie aber verängstigt und ebenfalls neugierig gemacht. Und weil sich in der Nähe zu allem hin auch noch eine frühneolithische Begräbnisstätte befand, hielten sie insbesondere die monotonen Laute der nur hier vorkommenden Sumpfohreule für die verzweifelten Schreie längst Verstorbener, was Anlass zur Vorsicht und für Spekulationen jeglicher Art gab.

Wenn doch jemand übermütig werden und sich zu weit vorwagen würde, hätte Theresa genügend Möglichkeiten, den unerwünschten Besucher mit unerklärlichen und erschreckenden Geräuschen zu vertreiben. Sicherheitshalber tat sie dies mit Hilfe eines extra dafür errichteten Gestells, an dem nicht nur eine alte Trommel, sondern allerlei ausgediente Gerätschaften hingen. Jede Nacht, bevor sie sich zur Ruhe legte, strich sie mit einer dicken Stange mehrmals über ausgediente Schüsseln aus dünn gezogenem Eisen oder Kupfer, blies in Glasflaschen und schüttelte ein Behältnis mit Glasscherben. Dazu gab sie selbst auch noch furchterregende Töne von sich.

Wenn jemand schwer verletzt oder erkrankt war, schrien die Angehörigen so lange über den Hügel hinüber, bis Theresa antwortete. Sie packte dann Kräuter, Salben, Tinkturen und ein Fläschchen Branntwein sowie einen Mörser mit Pistill und Wundbesteck zusammen.

Stets bildeten die neugierigen Menschen eine Gasse und beobachteten sie argwöhnisch. Denn alle wussten, wenn sich die Kräuterhexe in der Öffentlichkeit blicken ließ, benötigte jemand von ihnen dringend deren Hilfe. Es war immer ein imposantes Erlebnis für die Menschen, die sich allesamt nur untereinander und sonst kaum jemanden kannten, was im Laufe der Zeit dazu geführt hatte, dass es auf der Insel immer wieder zu Inzest und deswegen auch zu Inzucht kam, deren Folgen man längst sehen konnte.

Unter der weit ausladenden Gugel ihres wallenden schwarzen Umhangs hatte die imponierend groß gewachsene und gut gebaute Frau stets ihre kohlrabenschwarzen Haare versteckt. Mit dem Verstecken der im Sonnenlicht fast blau leuchtenden Haarpracht wollte sie vermeiden, dass Begehrlichkeiten vonseiten der Männer aufkamen. Aber dies nützte nicht viel; denn ihr stolzer Gang verlieh ihr ein besonderes Maß an Würde und Weiblichkeit.

*

Da die Inselbevölkerung nach Einbruch der Dunkelheit aus Angst ihre Katen verriegelte und sich nicht mehr nach draußen traute, war es in der vergangenen Nacht trotz des vollen Mondes von niemandem bemerkt worden, dass eine befremdlich wirkende Brigantine geankert hatte. Auf deren beiden Masten flatterten rote Flaggen im Wind, die ein merkwürdiges Pentagramm mit einer großen Mondsichel zierte. Diese umschloss einen kleinen fünfzackigen Stern, in dessen Zentrum sich eine aufgehende Sonne inmitten einer großen Handfläche befand.

Während sich drei dunkelhäutige Männer und ein blasser Priester mit einem Bündel in den Armen von vier Matrosen an Land hatten rudern lassen, hatte die Schiffsmannschaft auf dem in einer stillen Bucht auf der Westseite der Insel ankernden Schoner auf sie warten müssen. Da die Orientalen in dicke, edel verarbeitete Wüstenluchs- oder Leopardenfellmäntel gehüllt waren, hatten sie bei Weitem nicht so frieren müssen wie der hagere Priester, der über seinem schwarzen Talar aus gegebenem Anlass nur eine Stola mit Schutzkragen trug.

Lediglich zwei der vier Matrosen hatten die Männer zu deren Schutz ins Inselinnere begleitet. Die anderen beiden waren zur Sicherung des Bootes zurückgeblieben.

»Wenn wir unsere Mission erfüllt haben, müssen wir die beiden zum Schweigen bringen!«, hatte Thawab, der ranghöchste der mit Krummsäbeln bewaffneten Männer gezischt. Dabei hatte ihm der Wind die weitkrempige Schakalfellkappe vom Kopf gefegt und eine hässliche Narbe freigelegt, die sich vom linken Unterkiefer am Auge vorbei schräg über die Nase bis zum Haaransatz zog. Allein schon die Tatsache, dass nicht nur der in teuerstes Tuch und edelsten Pelz Gehüllte, sondern auch die beiden anderen Waffen tragen durften, hätte alle drei auf der Insel als privilegiert ausgewiesen, wenn sie denn jemand gesehen hätte.

»Es wäre wohl das Beste, wenn wir alle vier Matrosen zum Schweigen brächten, meint Ihr nicht auch?«, hatte indes Askari, der zweite im Bunde, empfohlen, bevor er aus dem Ärmel ein mit Spitzen und Initialen besetztes Tüchlein gezogen und hineingeschnäuzt hatte. »Verdammt!«, hatte er geschrien, als ihm der Wind das Sacktuch aus den Fingern gezogen und mitgenommen hatte.

»Ihr habt recht. Wir müssen alles dafür tun, dass niemand davon erfährt, was wir hier treiben. Dass wir sie hier aussetzen werden, muss unter uns bleiben. Für unser Schweigen wurden wir von Abu Saids Vater Abu r-Rabi’ bereits gut entlohnt! … Außerdem: Wenn auch nur einer von uns sein Maul nicht halten sollte, wäre dies unser aller Todesurteil! Und welch grausamer Tod uns dann auf Geheiß des Fürsten erwarten würde, wisst Ihr ja selbst«, hatte der junge Barir zu Bedenken gegeben.

»Weshalb all die Mühe? Warum haben wir den Balg nicht gleich über Bord geworfen?«, wollte Askari wissen.

Thawabs Augen verengten sich zu Schlitzen. »Du weißt ganz genau, warum das Kind zwar verschwinden muss, wir aber nicht Hand anlegen dürfen!«

»Ja, ja, schon gut! Aber wir hätten uns eine schöne Zeit machen können, anstatt wegen dieser Plage um die halbe Welt zu reisen.«

»Du wirst schon noch schnell genug zu deinen Metzen zurückkehren, mein werter Askari! Außerdem sind wir – abgesehen von dieser heiklen Mission – sowieso auf Handelsreise unterwegs. Da wir unsere Geschäfte in den dänischen Landen bereits erledigt haben, befinden wir uns ja schon wieder auf dem Heimweg. Und da wir unseren am weitesten entfernten Handelsstützpunkt ebenfalls hinter uns haben und wir uns hier in einem für uns neutralen Gebiet befinden, werde ich nun den mir zusätzlich übertragenen Auftrag zum Wohlgefallen Allahs des Barmherzigen erfüllen!« Nachdem Thawab dies gesagt hatte, war er mit dem Daumen der rechten Hand zu seinem Mund gefahren, um ihn zu küssen. Mit einer weiteren Geste, wie sie sich für einen gottesfürchtigen Muslim geziemte, hatte er seinen Schwur beendet.

»Pah! Barmherzig!«, hatte der Priester leise in sich hineingegrummelt und dabei unmerklich mit den Augen gerollt.

»Uns wurde klar und deutlich aufgetragen, dies nicht da zu tun, wo unser Herr Handelsbeziehungen pflegt. Dort kennt man Abu Said Uthman II., den von Allah und von uns gehassten Merinidenfürsten! Irgendjemand könnte uns gegen gutes Bakschisch an ihn verraten! … Und jetzt seid endlich still!«, hatte der Anführer des merkwürdigen Trupps noch angefügt, während Barir darauf verwiesen hatte, dass auch die auf dem Schiff wartende Amme bei der Rückfahrt über Bord gehen müsse.

»Das ist gut!«, hatte Askari aufgelacht, der es offensichtlich kaum erwarten konnte, endlich wieder die Weiberwelt im heimischen Wüstenland zu beglücken. »Der Leviathan wird sich freuen! Zuvor aber möchte ich mich noch ein wenig mit ihren Brüsten beschäftigen.«

Nachdem er dies gehört hatte, war es dem Priester zu bunt geworden, weswegen er mit hoch erhobenem Zeigefinger gedroht hatte: »Und ich nehme euch dann die Beichte ab.«

»Du Narr: Das wüsste unser von Gott gesandter Prophet Mohammed aber!«, hatte Askari gelästert und dabei verächtlich vor dem Christen auf den Boden gespuckt.

Während sich die drei zügig vom Strand entfernt hatten, war der Priester etwas zurückgeblieben und hatte fortwährend Gebete in Latein vor sich hingemurmelt. Dabei hatte er mit der freien rechten Hand den dichten Nebel und das leichte Schneetreiben immer wieder so mit Kreuzen geteilt, als wenn er dadurch die ewige Verdammnis der Dunkelheit und die Kälte für immer vertreiben könnte.

Dies hatte er so lange getan, bis ihn Thawab unterbrochen hatte: »Dort scheint mir eine gute Stelle zu sein!« Dabei hatte der Mann mit der hässlichen Narbe zu den Dünen gezeigt.

Warum ausgerechnet dort eine gute Stelle zum Ablegen des Bündels sein sollte, war den anderen ebenso wenig klar gewesen wie die Wahl dieser Insel. Aber der ranghöchste Hofbeamte der drei hatte gewusst, weshalb er gezielt dieses Eiland hatte ansteuern lassen, um seinen Auftrag zum Wohlgefallen Allahs und des Vaters seines Fürsten erledigen zu können.

Während die drei Männer immer wieder in alle Himmelsrichtungen geblickt hatten, um sicherzugehen, von niemandem gesehen zu werden, hatte der Priester sich in einem vermeintlich unbeaufsichtigten Moment zum von ihm abgelegten Säugling hinuntergebeugt. Zuvor hatte er heimlich ein in Stoff gewickeltes Amulett aus seiner Tasche gefischt, das er dem schlafenden Säugling unter die wärmende Decke schob.

»Was tust du da, närrischer Diener eines gekreuzigten Gottes?«, war er von Askari angeschnauzt und unsanft von dem Kind weggestoßen worden.

»N… Nichts! Ich habe dem bedauernswerten Geschöpf Gottes nur ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Immerhin ist das Mädchen …«

»Ja, ja, schon gut! Tu, was du nicht lassen kannst und weswegen du unbedingt hattest mitgekommen müssen. Verschone uns mit deiner Scharlatanerei! Aber du hast recht: Dies hier ist« − nun spuckte er auf das menschliche Bündel − »kein Kind unseres Gottes!«

Während die beiden anderen Männer sich direkt daneben erleichtert hatten, ohne sich im Geringsten vor dem inzwischen vor Kälte zitternden Priester zu schämen, hatte dieser seine Stola geküsst, bevor er das Paternoster gesprochen und aus Sure 6:32 des Propheten Mohammed zitiert hatte: »… und das irdische Leben ist nur ein trügerischer Genuss!«

»Das reicht für eine gottlose Christin mit halb almohadischen Wurzeln!«, hatte Askari geschrien und den Priester mit einem Ruck noch weiter von dem weggezerrt, das für ihn nur ein Bündel dicker Stoffe war.

»Und nun lasst uns zum Schiff zurückkehren«, hatte derjenige mit der prächtigsten Gewandung die Mission für beendet erklärt. Thawab hatte es nun eilig, in sein von Allah gesegnetes Land heimzukehren und seinem Auftraggeber Bericht zu erstatten.

Die vier hatten sich kaum in Richtung Meer entfernt, als zwei von ihnen die Matrosen zu sich beorderten, um sie wortlos kalten Blutes abzustechen. Einer der Seeleute war sofort zusammengebrochen. Der andere hatte vor Schmerzen heftig geschrien, bevor die Dolchklinge ein zweites Mal in seinen Brustkorb gefahren war. Diesen markerschütternden Schrei hatte man zwar nicht bis zum Schiff und schon gar nicht bis zu den nächsten Behausungen, wohl aber über eine Seite der Düne hinweg in den Wald hinein hören können.

*

Zuvor schon hatte der Leitwolf eines Wolfsrudels, das sich seit einem Schiffsuntergang direkt vor der nordfriesischen Küste auf Syld herumtrieb, heulend um sich geschart, um dem kleinen Tross zu folgen. Die Silberwölfe hätten dereinst ein Geschenk des dänischen Königs Waldemar II. an Abu r-Rabi’, den damals noch regierenden Sultan von Marokko und Vater von Abu Said Uthman II., den derzeit regierenden Merinidensultan sein sollen, wo sie wegen des Unglücks aber nicht angekommen waren. Noch vor dem Untergang des dänischen Schiffes hatten sich zwei der Tiere an Land retten können. Dort hatten sie sich zunächst von den wenigen an den Strand geschwemmten Leichen der Schiffsbesatzung ernährt und sich schon bald darauf zu vermehren begonnen.

Schnell waren sie auch in dieser Nacht auf Leichen gestoßen, die eine gute Mahlzeit versprochen hatten. Während sich das Wolfsrudel daran gemacht hatte, die beiden kurz zuvor niedergestochenen Matrosen zu zerfleischen, war der Matrose, der sofort zusammengebrochen war, aus seiner Besinnungslosigkeit erwacht und hatte in Todesangst um sich geschlagen und zu schreien begonnen. Die beiden Handlanger des Narbengesichts waren wohl Anfänger in Bezug auf eine rasche und möglichst schmerzlose Ermordung von Menschen gewesen. Wahrscheinlich, weil sie sich die Hände noch nie selbst schmutzig gemacht und solche Dinge stets anderen überlassen hatten.

Je mehr der schwerverletzte Matrose versucht hatte, sich zu wehren, umso mehr Wölfe hatten an ihm und nicht mehr an seinem bereits toten Kameraden herumgezerrt. Es war ein qualvoller Tod gewesen, den der Matrose hatte sterben müssen. Nachdem er endlich seinen Wunden erlegen war, hatte sich der Leitwolf einen großen Brocken Fleisch herausgerissen und sich dann zurückgezogen, damit sich auch der Rest seines Rudels über die unverhoffte Leckerei hermachen konnte. Bis auf das ständige Knurren und Schmatzen war es wieder still geworden.

Nur eine alte Wölfin schien dies nicht sonderlich interessiert zu haben. Mit erhobenem Kopf hatte sie in Richtung der Düne geschnuppert, um durch die Nebelschwaden zu ergründen, warum sie plötzlich einen anderen Menschengeruch in der Nase gehabt hatte; es war nicht der Geruch vom Blut toter Menschen, sondern der eines lebenden gewesen. Trotz ihres Hungers hatte sie die Mahlzeit links liegen lassen und war neugierig ihrer Witterung und den menschlichen Spuren gefolgt, die sie direkt zum kurz zuvor abgelegten Wickelkind geführt hatten.

Kapitel 2

Kaum, dass der Morgen graute und sich die Nebelschwaden selbst zu zerreißen schienen, kam Bewegung in die Kate hinter den Dünen. Ulrich von Schellenberg wusch sich das Gesicht am direkt neben der Behausung vorbeifließenden Rinnsal, das er in einer Kuhle aufgestaut und zum Schutz vor Verschmutzung mit einer extra hierfür zusammengezimmerten Holzplatte abgedeckt hatte. Schon lange wollte er eine geschlossene Zisterne daraus machen, war aber noch nicht dazu gekommen. Währenddessen war Theresa bereits eifrig dabei, die Kochstelle zu befeuern. Danach wollte sie das Wasser erhitzen, das ihr Geliebter gleich hereinbringen würde. Im Gegensatz zur Zisterne hatte Ulrich die Feuerstelle bereits fertiggestellt und sogar einen Rauchabzug aus Steinen errichtet. Er durfte nicht daran denken, wie schnell die Kate niederbrennen würde, wenn das Reetdach Feuer fing. Ein Funken würde genügen, um eine Katastrophe herbeizuführen. Denn das Reet lag offen auf den Querbalken des Dachstuhls. Theresa freute sich darüber, dass Ulrich so sehr auf Sicherheit bedacht war.

Auch wenn es karge Zeiten waren, mangelte es ihnen im Gegensatz zu den anderen Insulanern wenigstens nicht allzu sehr an Brennholz. So ließen sich die eisigen Winter ganz gut ertragen. Zudem waren die Ritzen ordentlich gegen die Kälte abgedichtet und der Wall tat ein Übriges, um den ständig pfeifenden Wind wenigstens etwas auszubremsen.

Um »ihren« Wald in vollem Umfang nutzen zu können, zahlte Theresa einmal jährlich Steuern an den gemeinen Land- und Strandvogt.

Nahrung hatten die beiden ebenfalls genügend. Denn in einiger Entfernung der Kate hatte Ulrich mehrere Karnickelfallen aufgestellt, in die zwischendurch auch mal ein junger Fuchs oder ein anderes Tier geriet. Zudem gab es hier Brandgänse und genügend andere große Vögel, die den Speiseplan ergänzten.

Trotzdem hatten die beiden zwischendurch Lust auf Fisch. Da Ulrich erst das Viertel eines Jahres auf der Insel war, schien es ihm noch zu gefährlich, von irgendjemandem gesehen zu werden. Deswegen schlich er nur einmal in der Woche im Dunkel der Nacht ans Meer, um mit seinem versteckt liegenden Boot ein Stück hinaus zu rudern, sich im Fischfang zu üben und manchmal sogar ein wenig zu schwimmen. Denn im Gegensatz zu fast allen Mitmenschen seiner Zeit hatte er als Kind im direkt unter der Burg Staufen liegenden Entenpfuhl das Schwimmen gelernt. Da er darin aber besser war als beim Fischen, kam es vor, dass er zwar frisch gewaschen, aber ohne Beute den Heimweg antreten musste.

»Und? Was gibt es für eine leckere Morgensuppe?«, wollte er von Theresa wissen.

Kurz darauf stellte sie ihm einen herrlich dampfenden Kräutersud hin und war auch schon dabei, ein paar Eier ihrer Hühner, die sie genau wie die beiden Ziegen und das Schaf nachtsüber in der Kate hielt, auf einer heißen Steinplatte zu braten.

»Zuerst einmal wünsche ich dir einen wunderbaren Tag«, kam es anstatt einer direkten Antwort zurück. »Fischsuppe gibt es aus dem dir ja bestens bekannten Grund keine«, lästerte sie. »Also musst du dich mit einem Teller geronnener Ziegenmilch zufriedengeben.«

»Auf Fischsuppe hätte ich heute auch keine Lust«, kam es fast ein wenig schnippisch zurück.

Um das Späßchen gleich wieder zu beenden, trat Theresa zu ihrem Geliebten und gab ihm einen Kuss. »Hast du gut geschlafen?«

Ulrich musste nicht lange überlegen. »Ja! Wie ein Bär im Winterschlaf!«

»Und du bist nachts nicht aufgewacht? Kein einziges Mal?«

»Nein? … Warum fragst du?« Ulrich war etwas irritiert.

Nachdem Theresa die heiße Steinplatte mit den gebratenen Eiern, über die sie getrocknete Kräuter gestreut hatte, und noch etwas Speck mit selbst gebackenem Brot auf den Tisch gestellt hatte, nahmen die beiden fast wortlos die erste Mahlzeit des Tages zu sich – eine Mahlzeit, wie sie sich nur wenige Menschen auf dem Festland leisten konnten.

»Ich glaube, heute Nacht ist etwas Schreckliches geschehen!«

Erstaunt legte Ulrich das Stückchen Brot, das er sich gerade abgerissen hatte, auf das als Teller dienende Holzbrett und schaute sie fragend an.

»Schon gut«, sagte sie milde lächelnd und erzählte ihrem Geliebten, was sie zu mitternächtlicher Stunde gehört hatte. »… und deswegen glaube ich, dass die Wölfe einen Menschen gerissen haben!«

Während Ulrich sich wunderte und von seinem Hocker erhob, wischte er sich den Mund mit einem Handrücken ab. Dann sagte er knapp: »Lass uns gehen und nachsehen!«

*

Da sie aus Sicherheitsgründen normalerweise niemals gemeinsam ihr schützendes Zuhause verließen, steckte Ulrich das Küchenmesser in die von ihm extra dafür gefertigte Lederscheide und schob sie sich unter den Gürtel. Es ärgerte ihn, dass er keine Waffen mehr besaß, und er konnte es kaum erwarten, bis »Friesenotto«, ein fahrender Händler, mit seiner nächsten Lieferung, zu der verbotenerweise auch ein Schwert und ein Dolch gehören sollten, auf die Insel kommen würde.

Obwohl erfahrungsgemäß keine Gefahr drohte, krochen sie vorsichtig zum obersten Punkt des Dünenwalls, um zu erkunden, was sie dahinter erwarten könnte. Erst als sie sicher waren, von niemandem gesehen zu werden, rannten sie wie kleine Kinder händehaltend und lachend die Sanddüne hinunter, um das zu suchen, was sie in der vergangenen Nacht gehört hatten. Es sollte eine ganze Weile dauern, bis sie fündig wurden.

Erst als Theresa ein offensichtlich vom Wind verwehtes Stück Stoff entdeckte und aufhob, wusste sie, dass sie mit ihrer nächtlichen Wahrnehmung recht gehabt hatte. Wegen des extrem starken Duftes, der an dem Stoff klebte, war der klugen Frau sofort klar, dass dieses Tüchlein noch nicht lange hier im Karst gelegen haben konnte. »Es riecht gut«, stellte sie fest und hielt den parfümierten Stoff Ulrich unter die Nase.

Der aber schob es sofort erschrocken von sich. »Moschus!«, entfuhr es ihm versehentlich in einem entsetzten Ton, den Theresa nicht an ihm gewohnt war.

»Was ist los?«, kam es ebenso erschrocken von ihr zurück.

»Ach, nichts!«, winkte Ulrich ab. Da er sie nicht noch mehr beunruhigen wollte, sagte er ihr nicht, dass und woher er diesen landestypischen Geruch kannte. Auch die von Künstlerhand gestickten orientalischen Ornamente auf dem Tüchlein interessierten ihn. Was ihn aber noch mehr beunruhigte, war die Erkenntnis, dass es hier oder in der Nähe ein hoher Herr verloren haben musste. Denn wäre es einer Edeldame abhandengekommen, würde es nach Rosenblüten duften. Um von diesem Tüchlein abzulenken, drängte er Theresa, mit der Suche fortzufahren.

Da der Wind ein Weilchen mit dem Tüchlein gespielt hatte, bevor es Theresa gefunden hatte, sollte es noch dauern, bis sie auf weitere Belege für die nächtlichen Vorkommnisse stießen.

Dann aber entdeckte Ulrich gleich mehrere Fußspuren im sand- und grasüberzogenen Kliff, über das immer wieder der Schnee stieb. »Pssst, Theresa! Komm hierher«, zischte er so leise wie möglich, um nicht aufzufallen und seiner Gefährtin die merkwürdigen Spuren zu zeigen. »Sie führen von West nach Ost und dann zurück zum Meer«, bemerkte er, während er sich hastig umsah und das Heft seines Messers umklammerte.

»Wieso weißt du das?«

»Weil die Spuren, die zur offenen See hin gehen, den größten Teil der Spuren, die von dort kommen, überdecken. Hier im Schnee kannst du es deutlich erkennen!«

»Und, was meinst du? In welche Richtung sollen wir gehen?«

Ulrich überlegte nicht lange, bevor er zum Meer hin zeigte. »Dorthin!«

Sie gingen in die von Ulrich vorgeschlagene Richtung. Dabei blickten sie sich ständig nach allen Seiten um.

»Da!«, rief Theresa erregt.

Während ihre Schritte zunehmend schneller wurden, erkannten sie, um was es sich handelte.

»Menschen?«, entfuhr es Theresa ungläubig, während sie sich an Ulrich klammerte.

»Ja! Zwei übel zugerichtete Menschen«, ergänzte Ulrich, während er in die Hände klatschte, um die Hundertschaft Sturm- und Lachmöwen zu vertreiben.

Die beiden blieben ein ganzes Weilchen schweigend vor den bis auf die Knochen ausgeweideten Matrosen stehen, bevor sie gemeinsam damit begannen, das vor ihnen liegende Übel zu enträtseln.

Ulrich bückte sich und hielt Theresa ein Büschel silbergrauer Haare entgegen.

»Also doch: Wölfe!«, entfuhr es ihr.

Nachdem sie sich vom ersten Entsetzen erholt hatten, untersuchten sie das, was die Wölfe von den beiden bedauernswerten Geschöpfen übrig gelassen hatten. Dass es sich um Matrosen gehandelt hatte, konnte der unruhig gewordene Mann anhand der zerrissenen und blutverkrusteten Gewandungen nur vermuten. Da zudem einige der Gliedmaßen im Umfeld verstreut herumlagen und auch die Gesichter abgenagt worden waren, konnten sie nicht ganz sicher sein, ob es sich um Männer oder Frauen handelte.

Dennoch hatte Ulrich eine schreckliche Vorahnung. »Sicher war keiner davon der Besitzer dieses Tüchleins«, orakelte er, weil er wusste, dass starker Moschusduft vorwiegend von betuchten Männern desjenigen Landes benutzt wurde, in dem er zuletzt gewesen war, bevor man ihn gefangen genommen, auf ein Schiff verfrachtet und vor Syld ins Meer geworfen hatte.

»So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich wusste nicht, dass Tiere derart wüten können«, bemerkte Theresa, als sie in einiger Entfernung auch noch eine Möwe sah, die sich bei ihrem Versuch, ein einzeln herumkullerndes Auge aufzuhacken, nicht hatte vertreiben lassen.

»Der Hunger lässt alle Geschöpfe zur reißenden Bestie werden!«, philosophierte Ulrich, bevor er Theresa zum Weitergehen ermunterte.

»Wie meinst du das?«, wunderte sie sich über Ulrichs plötzliche Wesensveränderung, bekam aber keine Antwort.

»Ich glaube, dass es sich hier um mindestens vier, wenn nicht fünf oder sechs verschiedene Fußabdrücke handelt«, ergänzte er stattdessen noch mit unverkennbarer Sorge in der Stimme. »Und siehst du dort …«, Ulrich zeigte wieder in Richtung Meer, »… sind es weniger Abdrücke.«

Erschrocken wollte Theresa wissen, wo dann die anderen waren. Hastig begann sie, die Fußabdrücke zu zählen. Dabei blickte sie sich ängstlich nach allen Seiten um.

Um sie zu beruhigen, sagte der offensichtlich erfahrene Fährtenleser, dass nach seiner Meinung alle Fußspuren dorthin zeigten, woher sie gekommen waren, also zum Meer.

»Und wenn doch nicht?« Wieder bückte sie sich, um hinter das Geheimnis der ominösen Fußabdrücke zu kommen.

Ulrich zog Theresa hoch, nahm sie wieder in die Arme, drückte ihr ein Küsschen auf die Stirn und sagte: »Mach dir keine Sorgen: Ich bin ja bei dir und beschütze dich!«

Theresa rollte mit den Augen. »Ja! Mit einem Küchenmesser.«

Aber der ehemalige Reichsritter aus dem Allgäu ließ sich dadurch nicht beirren und forderte sie stattdessen auf, mit ihm den Spuren nachzugehen.

Theresa fühlte, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Aber was?

Genau an dem Punkt, wo sie im Dunst des Morgennebels das Meer erkennen konnten, stießen sie auf zwei weitere Leichen. Es waren zweifelsfrei Männer, und die noch recht jungen Burschen waren offenbar erstochen worden. An deren Gewändern erkannte Ulrich nun eindeutig, dass es sich um Matrosen handelte und woher sie stammten. Er zitterte am ganzen Körper.

Obwohl Theresa dies bemerkte, ging sie nicht darauf ein. Stattdessen fragte sie: »Keine Wölfe?«

Ulrich schüttelte unruhig den Kopf.

»Wie sehen die denn aus?«, bemerkte Theresa.

Obwohl Ulrich über die Herkunft der Männer Bescheid wusste, zog er es vor, nichts zu sagen.

Einer der beiden merkwürdig aussehenden Gestalten hatte mandelförmige Augen und eine gelblich-braune Gesichtsfarbe, während der andere so schwarz im Gesicht war, als wenn er sich noch nie gewaschen hätte. »Das ist ein Mohr!«, klärte Ulrich seine Geliebte auf. »Davon habe ich schon einmal zwei anlässlich eines Festbanketts bei meinem Vetter in der Schattenburg im habsburgischen Feldkirch gesehen. Vor allem aber kenne ich solche Menschen von …« Da er sich nicht verplappern wollte, verharrte er mitten im Satz.

Obwohl Theresa auch dies aufgefallen war, stellte sie aufgrund der außerordentlichen Situation, in der sie sich befanden, keine weitere Frage und starrte stattdessen wortlos auf die Leichen.

Die Köpfe der Toten waren zu beiden Seiten kahl rasiert, und bei einem der beiden zog sich von der Mitte der Stirn das lange schwarze Haar zu einem Zopf geflochten den Rücken hinunter. Zudem trugen beide je einen Ring mit einem handförmigen Ornament im rechten Ohrläppchen. In der Mitte dieser Hand waren merkwürdige Zeichen, die nur Ulrich kannte. Auch die Pluderhosen und die bunt bestickten Westchen waren Theresa ebenso fremd wie die vorne nach oben gebogenen Schuhe. Deswegen sah sie Ulrich fragend an. Der aber reagierte nicht darauf. Stattdessen lenkte er ab: »Sieh mal: gänzlich zerschundene Hände! Das deutet auf Seeleute niederer Ränge hin.« Wortlos stand er da und ließ seinen Blick über das Wasser gleiten. Obwohl er glaubte, am Horizont einen kleinen schwarzen Punkt zu sehen, bei dem es sich um ein Schiff handeln könnte, sagte er nichts und nahm stattdessen den Toten in einem unbeobachteten Moment die Ohrringe ab, bevor er sich zum Gehen wandte. »Nun komm schon! Hier ist es zu gefährlich! Man könnte uns sehen!«

Da auch Theresa wusste, was passieren würde, wenn ausgerechnet sie mit zwei erstochenen Seeleuten in Verbindung gebracht wurde, stellte sie keine weiteren Fragen mehr und reichte ihm die Hand zum Gehen.

*

Während sie den Spuren in umgekehrter Richtung, die nach einem langgezogenen Haken direkt zu ihrem Wall führten, folgten, versuchten sie zu ergründen, weshalb diese beiden Männer hier gewesen waren und wo wohl die anderen sein könnten. Denn auch diesen beiden hatte das betörend duftende Tüchlein sicher nicht gehört.

»Die anderen sind wahrscheinlich dorthin zurückgegangen, woher sie gekommen sind«, sagte Ulrich.

»Aber wohin? Die meisten Behausungen der anderen Sylder liegen doch dort drüben und dort unten. Also müssen es, auch wegen ihrem Aussehen, Fremde gewesen sein!«, beharrte Theresa auf ihrer Meinung.

»Du hast ja recht: Möglicherweise sind sie mit einem Schiff gekommen und …«

»Was hatten die hier zu suchen?«, unterbrach Theresa ihn und zermarterte sich den Kopf.

Aber Ulrich reagierte wieder nicht darauf. Längst war Angst in ihm aufgestiegen. Denn er musste seine aufkommende Angst und seine Sorge vor Theresa verstecken. So kam Theresa mit ihren Erkenntnissen nicht weit und wurde zudem in ihren Gedanken gestört. Denn sie schien erneut etwas entdeckt zu haben und zeigte nach vorne, bemerkte dieses Mal aber nichts dazu. Zu groß war ihre Sorge, abermals auf etwas Schreckliches gestoßen zu sein.

Kapitel 3

Seit den Geschehnissen außerhalb des Schutzwalls waren drei Monate vergangen. Ganz langsam hielt das Frühjahr Einzug. Der Wind fegte immer noch schneidend kalt über die Insel, auf der es trotzdem zwei Grad wärmer war als auf dem elf Meilen entfernten Festland. Seit Wochen hatte es nicht mehr geschneit. Von Kälte, Stürmen und Dauerregen unberührt, mühte sich die Sonne, die Oberherrschaft zu erlangen, was ihr zwar nur sehr zäh, Tag für Tag aber ein bisschen besser gelang.

Eines schönen Tages hörte der draußen arbeitende Ulrich ein lautes Rufen, das jenseits des Walls zu ihnen herüber drang.

»Theresa, komm raus! Du wirst gebraucht.«

»Was ist los? Warum brüllst du so herum und erschreckst uns?«, rügte sie ihren Liebsten.

»Hörst du nicht? Da ruft jemand! Sicher ist einer der Dörfler erkrankt und benötigt deine Hilfe.«

Nachdem Theresa beide Hände hinter den Ohren zu Muscheln geformt und ihren Kampf gegen das Singen des Windes gewonnen hatte, rief sie entzückt: »Nein! Da ist niemand erkrankt. Das ist ›Friesenotto‹!«

Theresa eilte freudestrahlend in die Kate zurück, um die großen Muscheln zum Tauschen zu holen, die sie das ganze Jahr über gesammelt hatte. Zudem steckte sie ihre Geldkatze ein, die sie stets gut versteckt hielt, und schnappte sich die von Ulrich gegerbten Felle. »Bring uns was Schönes mit!«, rief Ulrich ihr hinterher. Er selbst freute sich schon auf das, was er hoffentlich bekommen würde.

»Friesenotto« war ein liebenswerter, aber merkwürdiger Mensch, dessen Vorfahren ursprünglich aus Jerusalem stammten und dessen Großeltern es über viele Umwege auf die Ostseeinsel Fehmarn verschlagen hatte. Und weil sein Vater ein strenger Patriarch gewesen war, hatte es der junge Samuel Lewinger vorgezogen, bei Nacht und Nebel von zu Hause abzuhauen. So war der komische Kauz irgendwann in Hamburg gelandet, wo er sich niedergelassen und Jahre später ein Weib gefunden hatte, das zu ihm passte. Um bei seinen Geschäften nicht immer gleich als Jude erkannt zu werden, hatte sich der reisende Krämer als Arbeitsname »Friesenotto« zugelegt. Die wenigsten seiner Kunden kannten seinen wirklichen Namen. Und es interessierte auch niemanden.

Der kleine Mann war stets unrasiert und trug seit Jahren dasselbe bunt gehäkelte Käppchen, unter dem struppige Haare hervorlugten. Über seiner Pluderhose schlabberte ein viel zu großes Hemd, das ursprünglich einmal weiß gewesen sein musste und das er mit einem messingbeschlagenen Ledergürtel zusammengebunden hatte, damit der Wind nicht zu viel Angriffsfläche fand, um ihn womöglich wegzublasen. Aber allein schon durch die vielen dicken Halsketten aus verschiedenen Steinen dürfte diese Gefahr nicht bestehen. An seinem Gürtel hingen etliche Lederbeutel, deren teils schwere Inhalte ebenfalls für die nötige Bodenhaftung sorgten.

Den Winter verbrachte der umtriebige Händler in Hamburg, wo er direkt an der Elbe sein ansehnliches Haus und einen Stall voller Kinder hatte. Da ihm dies oftmals zu viel wurde und er die vielen Mäuler stopfen musste, war er den Sommer über ständig unterwegs, um vom südlich gelegenen Amrum über das südöstliche Föhr bis zur dänischen Insel Rømø hoch Geschäfte zu tätigen. Und Syld lag da sozusagen in der Mitte.

Weswegen »Friesenotto« zwei Mal im Jahr von zu Hause ausriss, konnte Theresa schließlich egal sein; Hauptsache, er kam dann zu ihr, und sie bekam all das von ihm, was ihr Herz begehrte. Dies war meist vielerlei Nützliches, manchmal aber auch mehr oder weniger unnützes Zeug, das ihr einfach gefiel. Gerätschaften und Werkzeug jeglicher Art, bunte Stoffe und Kleidungsstücke aus aller Herren Länder, haltbare Nahrungsmittel und Alkohol, den sie in erster Linie zum Behandeln von Wunden benötigte, waren einige der Dinge, die sie dringend brauchte. Dazu gab es sogar Kräuter und Gewürze aus dem Morgenland, an die sie sonst niemals herankommen würde. Nicht nur deswegen, sondern auch wegen der gerühmten Heilkunst der Orientalen würde sie dieses fern gewähnte Land gerne einmal besuchen. Otto hatte einfach alles, was das Herz begehrte. Lediglich Waffen gab es bei ihm normalerweise nicht zu erwerben. Denn der Handel mit Kampfgeräten aller Art war strengstens verboten und würde – je nachdem, um welche Waffen es sich handelte – mindestens den Verlust einer Hand mit zusätzlicher Kerkerhaft und totaler Enteignung nach sich ziehen. Um die Hand ging es Otto weniger, aber eine Enteignung mochte ihm ganz und gar nicht gefallen.

Aber keine Regel ohne Ausnahme: Wenn die Bezahlung stimmte und »Friesenotto« seinem Gegenüber absolut vertraute, ließ er sich schon mal auf einen verbotenen Handel ein, weswegen Ulrich endlich die von ihm herbeigesehnten Stichwaffen erhalten sollte.

Wie jedes Mal benötigte auch Theresa etliche Dinge. Und da sie sich für ihren Dienst an Kranken und Verletzten gut entlohnen ließ, war sie von jeher zahlungskräftig gewesen. Deswegen kam der reisende Händler immer zuerst zu ihr an den Wall, bevor er seine eher bescheidenen Geschäfte mit den anderen Insulanern tätigte. Üblicherweise führte ihn seine Tour alljährlich einmal im frühen Sommer und im Herbst auf die friesischen Inseln, zu denen er mit seinem Lastenkahn schipperte, den er den Winter über gegen Gebühr bei einem Elbfischer unterstellte. Dass »Friesenotto« sich nicht nur ein eigenes Haus, sondern ein mit allem Komfort ausgebautes Boot und dazu auch noch einen überdachten Liegeplatz leisten konnte, lag daran, dass das Schlitzohr bei seinen Kunden äußerst beliebt war. Dies und sein Verhandlungsgeschick mit Lieferanten und Kunden waren die Hauptgründe, weswegen er stets hohe Gewinne erzielte. Im Gegensatz zu den Juden in arabischen Ländern prahlte er allerdings nicht mit seinem Wohlstand, im Gegenteil; er versteckte ihn sichtbar unter dem von seinem Weib gehäkelten Käppchen und seiner alles andere als feinen Gewandung. Otto wusste ganz genau, wie schnell sich die oberflächlich zur Schau gestellte Harmonie seiner christlichen Mitmenschen in puren Hass gegen ihn und seinesgleichen verwandeln konnte. Und Neid war bekanntermaßen der beste Grund, um einen Juden infam zu denunzieren. Man bräuchte nur zu sagen, dass er Trinkwasser vergiftet habe, und schon würden er und seine Familienmitglieder brennen. Für seine Richter würde sich dann nur noch die Frage stellen, wie sie sein Vermögen aufteilen sollten. Umso riskanter war es für ihn, mit Waffen zu handeln. Aber er konnte einfach nicht anders; er war halt ein Jude, dem jedes Geschäft recht war, wenn es nur genügend Gewinn versprach.

»Otto!«, rief Theresa schon von der Düne herunter, während die beiden sich zuwinkten und gleich darauf herzlich umarmten.

»Na, meine Kräuterhexe, was brauchst du dieses Mal alles? Ich habe ein besonders günstiges Angebot getrockneter Minzblätter sowie neuartige Gewürze aus dem Morgenland, aus Mauretanien sowie aus Ländern namens Algerien und Ägypten, aber auch aus Arabien. Das liegt jenseits eines großen Wassers, das man Rotes Meer nennt!«, verkündete er stolz, obwohl er nicht den geringsten Anhaltspunkt hatte, wo dies war. »Außerdem«, fuhr er fort, »habe ich zum ersten Mal Seide, mit der in Venezien gehandelt wird und die ein gewisser Marco Polo aus einem noch ferneren Land namens China mitgebracht haben soll.«

»Ja, ja, schon gut! Später vielleicht«, unterbrach Theresa aufgeregt, die weder wusste, wo das Rote Meer oder Venezien lagen, noch etwas mit irgendeinem »China«, geschweige denn mit einem »Marco Polo« anzufangen wusste. »Aber hast du auch Honig … und Spielzeug?«, fragte sie erwartungsvoll.

»Habe ich richtig gehört? Spielzeug!«, wunderte sich der 31-jährige Gemischtwarenhändler mit dem gegerbten Gesicht. Weil es ihm bisher noch nicht gelungen war, Theresa einen Bienenkorb mitsamt seinem lebenden Inhalt mitzubringen, damit sie selbst Honig produzieren konnte, hatte er eigentlich eine kleine Rüge erwartet. Er nahm sein speckig glänzendes Käppchen ab und kratzte sich nachdenklich am Kopf. »Spielsachen? … Die sind dir wichtiger als Kräuter, Nahrungsmittel, Bücher … und echte Seide aus China?« Er schüttelte ungläubig den Kopf.

»Nein, natürlich nicht, aber …«, antwortete seine Kundin mit einem vielsagenden Lächeln auf den Lippen.

Jetzt erst hatte »Friesenotto« verstanden. »Nein! Das ist nicht wahr, oder?« Mehr brachte er nicht heraus.

»Doch!«, antwortete Theresa stolz. »Ich habe ein Kind bekommen, ein gesundes und liebes Mädchen namens Anna Maria!«

»Nein!«, entfuhr es dem Händler in seiner Unsicherheit schon wieder, bevor er Theresa gratulierte und sie innig herzte. »Das ging aber schnell: Erst bei meinem letzten Besuch hast du mir von einem Mann erzählt, den du am Stand aufgelesen hast und gesund pflegst! Und jetzt hast du schon ein Kind?« Wieder kratzte er sich nachdenklich am Kopf.

Um zu verhindern, dass Otto zu rechnen begann, erzählte Theresa ihm ausführlich von ihrem unverhofften Glück. »Sehe ich richtig, oder bahnen sich da ein paar Tränchen den Weg über deine faltigen Wangen?«

Verlegen wischte sich der feinfühlige Händler übers Gesicht und fragte mit fester Stimme: »Zurück zum Geschäft: Was genau möchtest du?«

Während der fast einstündigen Feilscherei lachten die beiden viel, tranken würzigen Kräutersud und tauschten Neuigkeiten aus. So erfuhr Theresa wieder einiges über die Geschehnisse auf dem Festland, und der Händler erzählte ihr sogar, dass der aus Florenz verbannte König Heinrich VII. nun wieder in die italienischen Lande gerufen worden war und in Rom wahrscheinlich sogar zum Kaiser gekrönt werden sollte. Außerdem war es im Land der Tataren angeblich zu etlichen Aufständen gekommen. Dass beide keinen blassen Schimmer davon hatten, was ein »Tatarenland« überhaupt war und wo es lag, tat der interessanten Unterhaltung keinen Abbruch.

»Stell dir vor: In Marokko sollen sie seit einem Jahr einen neuen Sultan haben, der sein Volk mit viel zu strenger Hand regiert und es gleichzeitig hungern lässt, während er selbst das Geld vergeudet, anstatt damit den armen Menschen zu helfen!«

»Was ist das für eine Stadt, dieses Marokko, und was ist ein Sultan?«, wollte Theresa wissen.

Über so viel Ahnungslosigkeit musste der viel gereiste Mann schmunzeln. »Marokko ist keine Stadt, sondern ein Land in Afrika und …« Da er merkte, dass Theresa es ganz genau wissen mochte, erzählte er ihr alles, was er darüber gehört hatte. »… und stell dir vor, im Süden Europas gibt es seit Neuestem sogenannte ›Rumbenkarten‹!«, erklärte er, obwohl er auch hierbei nicht genau wusste, von was er überhaupt sprach. Hauptsache, das dumme Volk wird gut unterhalten und gerät in Kauflaune, dachte er sich stets, wenn er seinen Kunden wieder einmal »Seetang« um die Ohren schlug. Bei Theresa musste er allerdings vorsichtiger sein, denn er kannte ihre auf Klugheit beruhende Neugierde und wusste, dass auch sie Lesen und Schreiben konnte.

»Was sind ›Rumbenkarten‹? Und was kann man damit machen?«, wollte sie denn auch gleich wissen, bekam darauf allerdings nur das ihr längst bekannte Stirnrunzeln zurück, was dem geschwätzigen Händler einen mahnend erhobenen Zeigefinger einbrachte. Obwohl sie wusste, dass sie ihrem Freund nicht alles glauben konnte, war sie dennoch froh um jede Neuigkeit. Denn im Gegensatz zu ihm vermochte sie meist nur wenig zu berichten. Und über heikle Dinge schwieg sie sowieso lieber. Die wichtigsten Neuigkeiten, die Theresa in all den Jahren für »Friesenotto« gehabt hatte, waren die Rettung Ulrichs vor dem Ertrinkungstod und nun die Geburt ihrer Tochter Anna Maria.

Nachdem Theresa für den Haushalt, für sich selbst und für das Kind bekommen hatte, was sie benötigte, schaute sie sich vorsichtig nach allen Seiten um. »Hast du die Waffen, die ich für Ulrich bei dir bestellt habe?«

Der listige Händler schaute erst verdutzt drein und fragte dann zurück: »Welche Waffen? Du weißt, dass ich damit nicht handeln darf und meinen Kopf riskieren würde, wenn ich es dennoch täte!«

»Aber …«

»Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ich …«

Nun unterbrach Theresa den Händler und schnauzte ihn in ungewohnt harschem Ton an: »Du hast es mir zugesagt. Und Ulrich hat dir bei seinem Leben versprochen, niemandem zu erzählen, woher die Waffen stammen. Ich bin sehr enttäuscht von dir! … Was soll ich ihm nur sagen?«

Als Otto in das traurige Gesicht seiner Freundin sah, mochte er sein Spiel nicht weitertreiben und blickte sich ebenfalls nach allen Seiten um, bevor er damit begann, die Ware von seinem Karren abzuladen. Danach blickte er sich wieder vorsichtig um und nahm die Bodenplatte des merkwürdig anmutenden Transportmittels ab, auf dem für Landgänge die großen Stücke seiner umfangreichen Ware lagen, während die meisten der kleineren Gegenstände an einem skurril aussehenden Gestänge baumelten. Unter dem Bodenbrett befand sich ein handbreit hohes Geheimfach, in dem er seine heiße Ware versteckt hatte. »Schau mal her!«, sagte er, während er mit einer Hand Theresas gesenkten Kopf hochhob und ihr mit der anderen Hand einen Dolch hinhielt.

»Du … du …«, wollte sie erst losschimpfen, drückte ihm aber stattdessen ein Küsschen auf die Stirn und umarmte ihn.

Der Händler blickte wieder um sich. »Und hier das Schwert! Ein Prachtstück! … Steck es rasch weg!«

Theresa war beeindruckt. »Friesenotto« hatte Wort gehalten und Ulrich tatsächlich zwei zwar gebrauchte, aber in sehr gutem Zustand befindliche Stichwaffen bester Qualität mitgebracht.

Nachdem auch dieses Geschäft abgewickelt war, sagte sie zum Händler, der ihr fast schon ein guter Freund geworden war: »Und das nächste Mal bringst du auch noch eine Speerspitze mit!«

»Friesenotto« lachte auf. »Vielleicht auch noch Pfeile und einen Langbogen aus wertvollem britannischem Eibenholz …«, wollte er lästern, bekam aber ein ernst gemeintes und keck ausgesprochenes »Na klar!« zur Antwort.

Er kramte nochmal in seinem Karren. »Hier! Das hätten wir beide fast vergessen. Das Pulver zum Wunden ausbrennen! Du weißt ja …«

»… dass ich es trocken lagern und vorsichtig damit umgehen muss«, lachte Theresa. Während sie bezahlte, fielen ihr »Friesenottos« nach oben gebogene Schuhe auf. »Was ist das denn für Teufelswerk?«, wollte sie wissen. »Und wo kommt es her?«

»Dieses Schuhwerk kann ich dir günstig überlassen!«, antwortete der Händler, der sich ein unerwartetes Zusatzgeschäft erhoffte.

»Nein, nein!«, winkte Theresa ab. »Ich möchte es nicht kaufen! Das eignet sich nicht zum Gehen im Sand und würde zudem nicht gut an mir aussehen. So etwas würde ich niemals tragen!«

»Aber dieses Schuhwerk kommt genau von dorther, wo es noch viel mehr Sand gibt als hier!«, argumentierte der enttäuschte Händler fast schon ein wenig gnatzend und erklärte Theresa, dass es sich um sogenanntes »Schnabelschuhwerk« aus dem bereits erwähnten Morgenland handelte.

»Marokesch!«, repetierte Theresa stolz ihr kurz zuvor erworbenes Wissen.

Aber ihr Freund schüttelte streng den Kopf und gleichzeitig einen Zeigefinger, bevor er sie spaßeshalber rügte: »Du bist keine gelehrige Schülerin! Ich hatte dir doch vorhin gesagt, dass Marrakech eine Stadt und kein Land ist! Das Land unterhalb der spanischen Lande heißt Marokko, und Marrakech ist die Hauptstadt von Marokko! So, jetzt muss ich wieder zurück, bevor die Ebbe kommt und mein Boot im Schlick stecken bleibt«, drängte der umtriebige Händler. Er ging aber nicht, ohne Theresa noch eine kleine Puppe für ihr Kind in die Hände zu drücken. Das Spielzeug sah so aus, als wenn es aus demselben Material gehäkelt worden wäre wie Ottos Kappe. Zumindest hatte es die gleichen Farben, war aber wenigstens nicht so speckig.

Nachdem sich die beiden herzlich umarmt hatten und »Friesenotto« mit seinem scheppernden Karren und einem guten Auftrag in der Tasche abgezogen war, winkten sie einander so lange nach, bis sie sich nicht mehr sehen konnten.

*

Vor der Kate wartete Ulrich bereits sehnsüchtig mit der Kleinen in seinen kräftigen Armen auf Theresa … und auf seine Waffen. Kaum hatte er den Dolch und das Schwert gesehen, leuchteten seine Augen, wie sie dies zum letzten Mal bei seiner Schwertleite getan hatten. »Endlich bin ich wieder ein ganzer Mann!«, rief der adelige Erbritter übermütig und streckte das Schwert wie ein siegessicherer Kriegsherr vor dem Angriff in die Höhe.

»Schau mal: Ich habe noch etwas für dich!« Als sie ihm einen breiten Ledergürtel mit großer Messingschnalle hinhielt, ihm zudem je ein Stück gelben und schwarzen Stoff zeigte, war es um den tapferen Recken geschehen; er umarmte sie dankbar und begann zu flennen.

Theresa lächelte verständnisvoll und sagte: »Aus dem Stoff nähe ich dir einen Ritterrock in den Farben deiner Familie. Und ich lasse beim Dorfschmied die vier Streifen deines Familienwappens in die Gürtelschnalle schlagen!«

»Danke! … Ich liebe dich!«, kam es von Ulrich überglücklich zurück, nachdem er sich wieder gefangen hatte. »Aber jetzt muss ich erst einmal die Waffen ausprobieren!«

Während sie ihre Einkäufe in die Regale räumte, schlug Ulrich – das Schwert in der rechten und den Dolch in der linken Hand – vor der Kate wie ein Verrückter um sich. Als Theresa zufällig aus dem Fenster blickte, sah sie zum ersten Mal, wie gut er mit Hieb- und Stichwaffen umzugehen vermochte. Sie wusste ja, dass er ein großer Kämpfer gewesen sein musste, was er ihr gegenüber aber noch nie hatte unter Beweis stellen können. Stolz auf ihn und zufrieden mit ihren Neuerwerbungen kümmerte sie sich um das kleine Mädchen, das sie zusammen mit Ulrich im vergangenen Winter halb eingeschneit, in zwar fremdartig wirkende, aber dicke und feinste Stoffe gewickelt, vor dem Damm aufgefunden hatte. Dies war an dem Tag gewesen, als sie die vier toten Matrosen entdeckt hatten. Da über dem Körper des Kindes auch noch ein Schaffell gelegen hatte, hatte es trotz der Kälte selig geschlafen. Theresa hatte dieses Kind ohne zu zögern an sich genommen und vom ersten Moment an so geliebt als, wenn es ihr eigenes wäre. Das Erste, das sie gesehen hatte, als sie den Säugling gewaschen und gewickelt hatte, war ein Muttermal, über das sie sich zu anfangs sehr gewundert, gleichsam aber auch gefreut hatte. Dass die Kleine ziemlich genau an derselben Stelle der linken Schulter wie Ulrich ein Muttermal hatte, wertete sie als göttliches Zeichen dafür, dass dieses Kind für sie bestimmt war. Anna Marias Muttermal war zwar irgendwie anders als Ulrichs. Es war glatter und sah mit seinen exakten Konturen wie ein großer Wassertropfen aus, während Ulrichs »Wassertropfen« nicht wie gemalt wirkte, weil dessen äußere Kontur unruhiger war. Dennoch würden sie Anna Maria später einmal glaubhaft versichern können, dass sie ihre leibliche Tochter war. Erst bei ihrer Volljährigkeit würden sie ihr die ganze Wahrheit über den Teil ihrer Herkunft beichten, den sie kannten. Dies zumindest hatten Theresa und Ulrich sich fest vorgenommen. Durch welche Fügung des Schicksals Anna Maria auf die Insel gekommen war, würden sie wohl nie ergründen und ihr dementsprechend auch nichts darüber erzählen können. Aber dies war den beiden stolzen Eltern egal; Hauptsache, das Mädchen war da.

*

In jener Vollmondnacht, in der das hilflose Wickelkind ausgesetzt worden war, hatte eine alte Wölfin Witterung aufgenommen und das schreiende Mädchen gefunden. Was dann geschehen war, konnte unglaublicher nicht gewesen sein: anstatt ihrem natürlichen Instinkt zu folgen und das wehrlose Wesen zu zerfleischen, hatte sie das Gesicht des Kindes so lange abgeleckt, bis es zu schreien aufgehört hatte und sogar eingeschlafen war. Irgendwie hatte das Tier dabei mit seiner klebrigen Zunge versehentlich das Schaffell über den Kopf des Kindes gezogen und es so vor dem Erfrierungstod gerettet.

Als kurze Zeit später ein Artgenosse aufgetaucht war, hatte ihn die ranghöhere Wölfin knurrend vertrieben. Dass dem Kind auch später nichts geschehen war, mochte wohl daran gelegen haben, dass es noch zwei weitere Tote gegeben hatte, an denen sich die Wölfe hatten sattfressen können. So hatte es das hilflose Wickelkind nicht nur der alten Wölfin, sondern auch den toten Matrosen zu verdanken, überlebt zu haben.

Das letzte Jahr in der Heimat

Anno Domini 1329, Spätwinter.

Auf der Frieseninsel Syld, in einer rauer gewordenen Zeit.

Kapitel 4

Trotz des dürftigen Kontaktes zu den anderen Insulanern fühlte sich die inzwischen 20 Jahre alte Anna Maria als ein Kind dieser Insel, das hier auf Syld geboren worden war. Ungeachtet aller Wirren der zunehmend rauen Zeit, in die sie hineingeboren worden war, hatte sie eine unbekümmerte Kindheit und ein sorgloses Heranwachsen hinter sich gebracht. Und dies trotz des immer noch anhaltenden und sogar stärker gewordenen Aberglaubens der Inselbevölkerung, die nichts mehr fürchtete als das Unbekannte, zu dem nach wie vor die Kräuterkunde und diejenigen gehörten, die damit zu tun hatten. Anna Maria war wohlbehütet im Schutze des Dünenwalls und des zwischenzeitlich enorm gewachsenen Waldes, in deren Mitte die inzwischen ebenfalls größer gewordene Kate ihrer Eltern stand, aufgewachsen. Aus dem kleinen Wildfang von einst war eine gut aussehende und intelligente junge Frau geworden, die mit ihrem Leben auf diesem einsamen Eiland immer noch zufrieden war. Und dies, obwohl sie bisher noch keinen passenden Mann kennengelernt hatte. Dies war auf Syld unmöglich gewesen. »Irgendwann«, so hatte ihre Mutter immer wieder gesagt, »gehen wir zu den Ländischen, um den richtigen Freier für dich zu suchen!« Deswegen hatte Theresa sich von »Friesenotto« schon ein paar Mal mit ans Festland und wieder zurück bringen lassen, bei aller Freundschaft natürlich gegen eine angemessene Bezahlung. Obwohl die Kräuterhexe auch von den meisten Bewohnern des Festlandes gefürchtet wurde, wusste sie, dass es keinen anderen Weg geben würde, wenn ihre Tochter auch künftig glücklich bleiben sollte.

Die als Säugling an Kindes statt angenommene Anna Maria liebte die See und das Abenteuer, weswegen sie schon als junges Mädchen immer wieder leichtsinnig ausgerissen war. Das für sie endlos erscheinende Wasser und eben jenes Unbekannte am anderen Ende des Horizonts, das fast alle anderen fürchteten, hatte sie von jeher magisch angezogen. Gegen das immer wieder aufkommende Fernweh, das sie trotz ihrer Liebe zu Syld und den Eltern gegenüber hatte, konnte sie nichts machen. Jedes Mal, wenn sie am Strand gestanden hatte und ihr Blick zum weit entfernten anderen Ende des Wassers geschweift war, hatte sie sich die Füße vom kalten Wasser so lange umspülen lassen, bis sich ihre Fußsohlen mit jedem Rückzug des Wassers etwas tiefer in den Sand gegraben hatten. Dabei war stets aufs Neue Wehmut über das Mädchen gekommen, aus der sie oft von ihrem Vater herausgerissen worden war, indem er sie – nachdem er sie im Auftrag der besorgten Mutter gesucht und gefunden hatte – überglücklich umarmt und an sein Herz gedrückt hatte. Trotz der Schelte, die es in ihrer Kindheit dann zu Hause stets gegeben hatte, war etwas Gutes daran gewesen; denn immer, wenn sie ihr Vater aufgestöbert hatte, hatte er die Gelegenheit genutzt, ihr das Schwimmen beizubringen. Dass dies in Zeiten unsinnigen Aberglaubens Segen und Fluch zugleich war, ahnte Ulrich von Schellenberg nicht. Denn spätestens, seit das unbekümmerte Mädchen eines Tages mit Vaters Boot ein Stück hinausgerudert war und von einem Fischer nackt im Meer schwimmend gesehen worden war, galt sie unumstößlich als »verderbte Hexenbrut«. Der Glaube daran, dass die Wahrheit über Hexen nur unter