Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

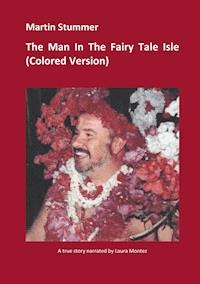

Dies ist die authentische Lebensgeschichte eines jungen deutschen Abenteurers, der Tierfänger im Amazonasdschungel von Ecuador wurde. Erstmalig fing er extrem seltene Tiere wie den Wolltapir und das Nord-Pudu. Prof. Dr. Grzimek korrespondierte mit ihm und bestellte Wolltapire, Kolibris und vieles mehr. Das waren zoologische Welt-Premieren. Die von ihm gefangenen Wildtiere lieferte er weltweit auch an andere große Zoologische Gärten. Es folgten Expeditionen zu den Nachfahren von Kopfjägern und zu ehemaligen Kannibalen. Dabei stieß er in Neuguinea und den Salomonen auf Naturvölker, die noch nie Weiße gesehen hatten. Das ZDF strahlte einen Film über eine dieser Expeditionen aus, fast alle wichtigen Fernsehsender berichteten über ihn, ebenso die Printmedien. Im Buch beschreibt er auch ganz offen aufregende Liebesabenteuer, die er mit exotischen Schönheiten bestand. Schließlich wurde er zum König der kleinen philippinischen Insel Nagarau gekrönt. Viele seiner Berichte haben einen hohen dokumentarischen Wert. Das gilt auch für die meisten Abbildungen, denn die Welt, die er beschreibt und fotografierte, ist zum größten Teil für immer dahin. Das Buch ist auch ein Appell, den Krieg gegen die Natur einzustellen und ein Plädoyer für eine neue Bescheidenheit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 629

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dieses Buch ist unserer „Mutter Erde“ gewidmet

Inhaltsverzeichnis

VORWORT

TEIL I HERR DER TIERE

K

APITEL

1: E

INMAL

H

IMALAYA UND ZU SPÄT ZURÜCK

K

APITEL

2: B

EI

A

LBERT

S

CHWEITZER IN

L

AMBARENE

K

APITEL

3: S

ÜDAMERIKANISCHER

N

EUANFANG

K

APITEL

4: V

OM

O

RINOCO ZUM

A

MAZONAS

K

APITEL

5: T

APIRJAGD IM

B

ERGDSCHUNGEL

E

CUADORS

K

APITEL

6: D

IE

T

ODESSPEERE DER

A

UCA

TEIL II UNTER „WILDEN“

K

APITEL

7: W

ELTWEITE

A

BENTEUER

K

APITEL

8: K

OPFJAGD

, S

CHRUMPFKÖPFE UND

V

AMPIRE

K

APITEL

9: F

EDERTANZ

K

APITEL

10: A

UF DER ANDEREN

S

EITE DER

W

ELT

K

APITEL

11: D

AS

G

ESCHLECHTSLEBEN DER

W

ILDEN

K

APITEL

12: U

NTER

K

ANNIBALEN

K

APITEL

13: D

ER

H

AIFISCH

-P

RIESTER AUS DEN

S

ALOMONEN

TEIL III KÖNIG DER MÄRCHENINSEL

K

APITEL

14: D

IE

L

AUNEN DER

M

ÜNCHNER

S

CHICKERIA

K

APITEL

15: I

M

A

UGE DES

T

AIFUNS

K

APITEL

16: D

IE

S

CHAMANIN

K

APITEL

17: D

ER

I

NSELKÖNIG

K

APITEL

18: P

IRATENÜBERFALL AUF

N

AGARAU

K

APITEL

19: A

BDANKUNG

K

APITEL

20: H

ÜTER DER

B

ÄUME

K

APITEL

21: D

IE NEUE

W

ILDNIS

EPILOG

VISION

Das Vermächtnis des Inselkönigs

von Martin Stummer

VORWORT

Das Leben, auf das ich zurückblicke, zeigt eine versunkene Welt. Die riesigen unberührten Gegenden, die ich liebte, sind weitflächig durch den Menschen zerstört worden.

Niemals in der Menschheitsgeschichte gab es in nur einem halben Jahrhundert so gravierende und lebensbedrohliche Veränderungen wie heute.

Die meisten unerforschten Naturvölker, die ich kennenlernen durfte und die mich in ihrer Ursprünglichkeit faszinierten, wurden inzwischen Opfer des Landhungers eindringender Siedler. Was von ihren Kulturen überlebte, wurde und wird weiterhin mit großer Vehemenz missioniert oder von der Zivilisation überrollt – und damit endgültig zerstört.

So gut wie alle Reiseerlebnisse, von denen ich berichte, sind heute nicht mehr möglich oder nachvollziehbar. Das macht mich furchtbar traurig und wütend, denn das Ausradieren vieler Naturvölker und die Vernichtung einzigartiger Naturareale waren und sind nicht unvermeidliche Entwicklungen, sondern Ergebnis menschlichen Fehlverhaltens.

Als ich jung war, lebten nicht einmal drei Milliarden Menschen auf dem Globus, heute schon über sieben Milliarden. Es ist unfassbar, wie dieses schrankenlos wachsende menschliche Milliardenheer die einzigartige Vielfalt fast aller Lebensformen auf unserem Globus platt macht, die Urwälder rodet, die Korallenriffe zum Absterben bringt, mit Plastikmüll die Welt verunstaltet, die Meere zu einer Kloake verkommen lässt und damit die Nahrungskette seiner Bewohner zerstört. Chemikalien verseuchen die Ackerböden, das Weltklima wird mit gravierenden Folgen verändert.

Ein Ende dieses „tödlichen“ Wachstums ist nicht abzusehen. Es wird den Planeten zum Kollaps bringen. Bald wird es nur noch ums blanke Überleben gehen, und dies nicht nur bei den schon heute hungernden Menschen der „Dritten Welt“, sondern auch in den Wohlstandsgesellschaften.

Ich erzähle in diesem Buch von einer Welt, wie ich sie erlebt habe. Da sie größtenteils für immer dahin ist, habe ich sie aus meinen authentischen Erinnerungen für meine Kinder und all jene festgehalten, die wie ich über das epochale Versagen der Politiker unserer Zeit entsetzt sind. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Politiker Sklaven großer multinationaler Konzerne sind, die an Stelle des Wohls der Menschheit, nur maximale Gewinnoptimierung als Ziel gesetzt haben.

Dabei gibt es einfache Lösungen: Diese Macher des Raubtierkapitalismus müssten endlich dem Wirtschaftswachstumswahn entsagen, um die Menschheit auf eine ökologisch vertretbare Größenordnung zurückzuführen. Inzwischen fand ich heraus, dass ich mit meiner Einstellung nicht allein stehe. Ein Wissenschaftler sagte kürzlich in einem Interview auf die Frage, wie viele Menschen die Erde unbeschadet aushält: Wir sind zehnfach überbevölkert.

Richtig - eine Umkehr ist möglich und erfordert lediglich energische und beharrliche Bemühungen, gerade in den Ländern mit großem Bevölkerungswachstum. Dort sollte, auch gegen den Widerstand religiöser fundamentalistischer Fanatiker, die Familie mit durchschnittlich nur einem Kind zur Norm gemacht werden, damit die Weltbevölkerung wieder auf unter eine Milliarde Menschen schrumpfen wird. Aufgrund meiner umfassenden und genauen Beobachtungen in den bereisten Weltgegenden bin ich zu dieser Zahl gelangt. Eine Milliarde und nicht mehr – das sollte der Kampfschrei der Zukunft sein, und dieses Ziel müsste rasch erreicht werden. Dann würde Mutter Erde wieder jubeln und sich vieles von dem zurückholen, was man ihr brutal genommen hat.

Oft werde ich wegen meiner Forderung, durch Kinderverzicht den Globus wieder gesundschrumpfen zu lassen, belacht - habe ich doch selbst neun Kinder. Es geht aber nicht um die fast ausgestorbene deutsche Großfamilie, denn bei uns schrumpft die Bevölkerung radikal. Deshalb dürfen solche Familien, das betrifft auch die meine, nicht an den Pranger gestellt werden. Panische Angst ergreift unsere deutsche überalterte Gesellschaft, da die zukünftigen Renten auf Grund steil fallender Geburtenraten gefährdet sind. Das geht so weit, dass mir schon Mitbürger zum Renten sichernden Kindersegen gratulierten. Das Problem sind jene Weltregionen, in denen die Bevölkerung explosionsartig wächst, obwohl die natürlichen Ressourcen längst erschöpft sind. Auch unsere Wirtschaft, die ja schon vor gut 50 Jahren damit begonnen hatte, Millionen von Gastarbeitern ins Land zu bringen, schreit weiterhin nach immer mehr Menschen. Sei es als billige Arbeitskräfte oder als Konsumenten, denn mit jedem Neuankömmling steigt der Binnenkonsum.

Die Botschaft meines Buches, das von den für immer verlorenen Welten von gestern spricht, ist eine Anklage gegen die Welt von heute. Viele von uns, Wähler und gewählte Politiker, haben jedweden Realitätssinn verloren. Eingelullt von wunderschönen Büchern und Fernsehberichten über Naturwunder und Paradiese glauben sie, alles sei doch in Ordnung. Na ja, es gibt da Schönheitsfehler, Eisbären müssen vielleicht gerettet werden, noch ein paar Naturschutzgebiete seien wünschenswert, ja ja den Klimawandel wird man ja wohl noch rechtzeitig in den Griff bekommen. Das ist jedoch, so meine ich, alles Unsinn.

Wir reduzieren den Globus zu einem historischen Museum, in dem ein paar Prozent der Erdoberfläche zu Naturschutzzonen erklärt werden. Hier können die Fernsehkameras endlos im Rausch der Schönheit schwelgen, derweil geht der Rest der globalen Natur vor die Hunde. Was will er denn, denkt sich so mancher meiner Leser und Gesprächspartner, schaut er sich nicht auch all die farbenprächtigen Filme an, in denen aufgeputzte Naturvölker zur exotischen Menschenschau antreten? Jawohl, ich sehe das im Überdruss und mir wird dabei übel. Alles nur noch sinnentleertes folkloristisches Theater gegen Bezahlung. Die Welt ist nun zur Bühne geworden. Der Mensch hat weltweit alles platt gemacht und sich einverleibt. Da nützt auch die „museale“ Pflege von einigen wenigen kümmerlichen Resten aus der Vergangenheit nichts - auch wenn sie spektakulär aufgemacht sind.

Wohin wird das alles führen? Ich kann da nur in Anlehnung an den bekannten Buchtitel (ich meine da nicht den Buchinhalt) - eines deutschen Politikers feststellen: Die Menschheit schafft sich ab!

Mit meinen 77 Jahren blicke ich auf eine abenteuerliche Lebensreise zurück, und es scheint mir, als ob ich auch hier in Berlin, wo ich nun nach fünfzig Jahren weltweiter Abenteuer mit meiner Frau und meinen Kindern ein vergleichsweise „bürgerliches“ Leben führe, noch nicht wirklich angekommen bin. Wohin wird mich das Leben noch führen?

Das war und ist eine spannende Frage und ich habe mich überraschen lassen. Immer habe ich groß geplant, um dann doch alles den glücklichen Umständen zu überlassen. Diese Flexibilität hat mein Leben ungemein bereichert. Wenn es je eine Konstante in meinem Leben gegeben hat, so ist dies der stetige Wandel und die ständige Veränderung.

Getrieben von Neugierde und unbändiger Abenteuerlust habe ich fast 100 Länder bereist und waghalsige Expeditionen in die entlegensten Orte unternommen. Bei einigen Naturvölkern war ich der erste Weiße.

Schon als Jugendlicher wollte ich die weite Welt bereisen. In meiner Jugend aber war das Reisen wirklich noch ein Abenteuer, das oft von Pässen, Visa und Impfzeugnissen abhing. In viele Länder konnte man ohne internationalen Impfpass gar nicht einreisen.

In diesem Buch erzähle ich von einer versunkenen Welt, die ich aus meinem Gedächtnis und einigen Tagebuchfragmenten wieder erstehen lasse.

Einige Eigennamen von Personen, die noch leben, habe ich geändert. Bei der Schreibweise von Worten wie Ekuador, Auka-Indios, und Ähnlichem habe ich die spanische Schreibweise mit c statt mit k bevorzugt; beim n mit Tilde einfach ni, denn so wird das n mit Tilde ja auch gesprochen. Doppel L wird in Lateinamerika meist wie li oder nur i/j ausgesprochen. Die philippinische Stadt Iloilo schreibe ich, wie sie gesprochen wird: Ilo-ilo. Die philippinische Insel Nagarao schreibe ich ebenfalls meist, wie sie ausgesprochen wird: Nagarau. Dieser Inselname stammt aus dem hier gesprochenen Hiligaynon, einer austronesischen Sprache. In dieser Sprache wäre die richtige Schreibweise Ng araw, wobei das Ng wie nag und araw, wie arau gesprochen wird. Araw bedeutet Sonne, also auf Deutsch: Sonneninsel.

Bei der Schreibweise für philippinische Menschen habe ich die dort übliche gewählt: Filipinos. Der Mann heißt Filipino, die Frau Filipina.

Etwaige Rechtschreibfehler, die ich übersehen habe, bitte ich zu entschuldigen, denn das Buch-wurde vor dem Druck nicht von einem Lektor geprüft.

Manche Worte und Begriffe verwende ich so, wie es damals üblich war. Die Menschen unterschied man damals nach Hautfarbe: Weiße, Schwarze. Letztere nannte man auch Neger, denn das Wort stammt von negro und das ist das spanische Wort für Schwarz. Indianer waren oft rot bemalt, also Rote oder Rothäute, chinesische Mandarine hatten einst gelbe Roben, somit Gelbe. Bald wird es wegen der globalen Rassenmischung sowieso nur noch „Braune“ geben. Das ist für mich die begehrteste Farbe, denn dann kann ich keinen schweren Sonnenbrand mehr bekommen und könnte auch nicht als Bleichgesicht beleidigt werden. Weiße Haut gibt es ja erst – klimatisch bedingt – seit rund 6000 Jahren. Ursprünglich waren alle Menschen schwarz.

Was in meinem Buch fehlt, sind natürlich viele Episoden, die meine Fehler, Fehltritte, Schwächen und Irrtümer zeigen - sowie alle Fauxpas, die ich begangen habe. Sozusagen die dunkle Seite meines Lebens.

Alle Fotos stammen aus meinem Archiv und die meisten von ihnen sind inzwischen historische Dokumente einer nun verlorenen und auf immer untergegangenen Welt. Leider kann ich hier aus Platz- und Kostengründen nur einen winzigen Bruchteil dieses einzigartigen Materials veröffentlichen.

Mein Buch soll, neben dem ökologischen Aspekt, meinen Kindern und den Jugendlichen von heute zeigen, dass große Abenteuer auch in unserer Zeit nicht erfunden werden müssen. Allerdings müssen jene, die Ähnliches wie ich erleben wollen, so deprimierend das auch sein mag, mit den traurigen Resten vorlieb nehmen, die der menschlichen Vernichtungswut entgangen sind.

Mein Buch ist teilweise nicht nur eine, so denke ich, wertvolle Dokumentation, sondern soll auch als eine Anklageschrift verstanden werden. Aber selbst wenn - wie ich es mir wünsche - die an der Plünderung des Planeten Erde Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden, rettet es nicht den Patienten. Durch die Bestrafung der Täter werden Ermordete – damit meine ich die ausgelöschten Kulturen vieler Naturvölker sowie die bereits von uns Menschen ausgerotteten Tier-und Pflanzenarten - nicht wieder ins Leben zurückgerufen.

Unzählige Versuche meinerseits, mein umfassendes Manuskript zu kürzen, kamen nur mühsam voran. Da stieß ich in einem Berliner Kaffee in der Potsdamer Straße auf den „Theatermenschen“ Maximilian Valentin Ruethlein. Er hat mein Werk um die Hälfte gekürzt, dafür möchte ich ihm an dieser Stelle danken, denn allein hätte ich so eine Radikalkur kaum geschafft.

Aber eine Stelle, die er kürzte, will ich nun doch wieder hier im Vorwort einfügen. Um Geld für meine Reisen zu verdienen, schuftete ich in meiner Freizeit, wo immer ich einen Job fand. Einmal auch in einer Pharmagroßhandlung, wo ich die ankommenden Sendungen der Pharmaindustrie per Aufzug in die diversen Stockwerke der Firma bringen und verteilen musste. Tief unten im Keller werkelte ein älterer hagerer Arbeiter ganz allein. Hier standen Fässer mit Chemikalien und Säuren herum, aus winzigen Kellerfenstern drang etwas Licht in den düsteren Hauptraum. Immer öfter verweilte ich bei ihm und fragte ihn aus. Endlos viele Jahre arbeitete er bereits hier, hatte keine Familie und konnte keinen anderen Job finden. „Wie halten Sie denn so ein Leben aus“, fragte ich. Er drehte sich zu mir um und sagte: „Noch heute verfluche ich meinen Vater, weil er mich zeugte, statt seinen Samen lieber an die Wand zu spritzen." Ich war schockiert, aber dann dachte ich an das Los fast aller Werktätigen. Im Kreißsaal geboren, in der Intensivstation gestorben, dazwischen jahrzehntelanges Schuften, oftmals in immer gleichbleibender langweiliger Arbeit, Sklaven der modernen Industriegesellschaft sozusagen. Diesem Schicksal musste ich entkommen, koste es, was es wolle. Am Lebensende sollte dann mein Statement so lauten: Vater danke, dass Du mich zeugtest und nicht deinen Samen an die Wand gespritzt hast. Wen meine Worte schockieren, dem halte ich entgegen, dass diese ja nur für mich Gültigkeit haben, sowie aus der speziellen harten Nachkriegszeit eines Flüchtlingskindes zu verstehen sind. Lange haderte ich mit meinem Schicksal als Flüchtlingskind, nun aber hatte ich die tragische Problematik all jener Menschen vor Augen, die ein unerfülltes und eintöniges Leben durchstehen müssen oder mussten. So einem Leben wollte ich unbedingt entfliehen, ja erst gar nicht damit beginnen. Einst wurde ich gezwungen, meine geliebte Heimat zu verlassen; jetzt aber würde ich aus eigenen Stücken erneut eine Flucht antreten, eine „Flucht vor der Eintönigkeit“.

Diese Flucht vor der Eintönigkeit sollte mein ganzes weiteres Leben bis zur Gegenwart dauern und mir erhabene aber auch schreckliche Einsichten in die dramatischen Veränderungen der Jetztzeit geben. Zeitenwende ist eine abgedroschene Phrase. Politiker missbrauchen sie, indem sie ständig, meist vor Wahlen, von solchen angeblich schwierigen und kritischen Momenten und Krisen sprechen. Dabei verschlafen sie das Wesentliche: tödliches Wachstum. Diese warnende Botschaft ist mein Vermächtnis.

Martin Stummer,[email protected]

Berlin, 2017

Teil I HERR DER TIERE

Kapitel 1: Einmal Himalaya und zu spät zurück

Wieder so eine Störung! Ich las gerade ein spannendes Buch über Kannibalismus auf den Fidschi-Inseln. Dieses Buch las ich, wie alle anderen exotischen Reiseberichte, unter der Schulbank in der Münchner Rupprecht Oberrealschule.

Lehrer: „Stummer, was wollte uns Goethe mit seiner Dichtung ´Die Leiden des jungen Werther´ vermitteln?“

Ich stand auf. Da ich in Gedanken auf den Fidschi-Inseln weilte und nicht am Unterricht teilnahm, machte ich tatsächlich meinem Namen alle Ehre, stand da, schaute vor mich hin und blieb einfach stehen, stumm wie ein Fisch, ein Stummer und setzte mich wieder nach einer Schweigeminute hin.

Lehrer: „Stummer, wenn Sie so weitermachen, ist Sie das Gymnasium zum Glück bald los“.

Doch ich machte weiter im selben Stil. Schon mit 15 ließ mein Interesse am schulischen Alltag nach und ich wollte nur noch hautnah das Leben in seiner ganzen Vielfalt selbst erleben. Ich radelte immer in den Ferien los. Erst in die Nachbarländer, mit 16 bereits durch den Balkan bis zum griechischen Olympia auf dem Peloponnes. Manchmal schaffte ich, sage und schreibe, 200 Kilometer am Tag, was mir, wieder zurück in München, niemand glauben wollte. Denn damals, im Jahre 1956, kamen nicht einmal Autofahrer so weit. Kein Wunder, denn oft, vor allem in Mazedonien, gab es nur Schotterpisten. Motorfahrzeuge sah man kaum. In der Schule verschlang ich weiterhin die in jener Zeit noch schwer zu beschaffende Reiseliteratur über exotische Ziele und schaffte es dennoch, ohne zu lernen, nicht durch das Abitur zu rasseln. Sobald der Unterricht zu Ende war - oder am Wochenende suchte ich mir Aushilfsjobs, um das Geld für meine Reisen anzusparen. Mit 17 Jahren ging es nach Istanbul. Ich hatte dort deutschsprachige Verwandte. Diese wanderten einst vor rund 150 Jahren aus Absam in Tirol – im Haus ihrer Vorfahren ereignete sich die berühmte Wundererscheinung – ins Osmanische Reich aus. Dort eröffneten sie eine Zuckerbäckerei und belieferten sogar den Hof des Sultans und dessen Haremsdamen im Dolmabace-Palast. Ihre heutigen Nachfahren wohnen in einer prächtigen Villa auf der kleinen Prinzeninsel Burgaz im Marmarameer. Istanbul begeisterte mich. Dennoch zog es mich weiter in die orientalische Welt. Mit Bussen ging es über Izmir, Ephesus, Ankara nach Aleppo in Syrien. Selbst in der Zitadelle von Aleppo sah ich keinen einzigen Touristen. Als bayrischer Bub trug ich immer kurze Lederhosen und dies wurde zu einem Problem. Fast täglich musste ich Übergriffe von Homo- und Bisexuellen abwehren. Ich wurde bedrängt, in Ecken gezwängt um meine Beine begrapschen zu können. Hatte ich vielleicht so schöne Beine wie Marlene Dietrich oder Ingrid Bergmann? Ich musste mich massiv zur Wehr setzen und dachte mir, diese muselmanische Kultur ist völlig aus dem Lot geraten und in die Perversion abgeglitten. Auf einer Einladung in Damaskus wurde mir von jungen Männern Wein ohne Ende serviert. Aber diese Muslime, die ja eigentlich gar keinen Alkohol trinken dürfen, hatten keine Ahnung, was ein deutscher Biertrinker vertrug. Ich soff sie unter den Tisch. Statt Sex hatten sie jetzt nur noch die Zeche zu bezahlen.

Im Libanon wurde es noch schlimmer. Ein Offizier lud mich in Beirut zu sich ein und präsentierte mir eine minderjährige Palästinenserin. Er hatte sie aus einem Flüchtlingslager angeheuert, wo sie mit anderen Leidensgenossen nach der Vertreibung durch die Israelis dahinvegetierten. Sie sollte mich sexuell anregen, denn er wollte sich dann an mich heranmachen. Ich durchschaute diese pädophile Sauerei und machte ihm einen Strich durch die Rechnung! Außerdem gewöhnte ich mich daran in meinen engen Lederhosen zu schlafen, da selbst nachts Schwule versuchten, mich im Bett zu belästigen. Schwule gibt es weltweit, aber hier waren sie anscheinend häufiger und eindeutig viel penetranter.

Auf dem Basar in Beirut lernte ich Hussein kennen. Er sprach gut Deutsch. Das hat mich unvorsichtig gemacht, denn wer sprach damals in diesen Ländern schon deutsch. Ich fühlte mich erleichtert, hatte ja nun einen ortskundigen Dolmetscher. Ich gab ihm meine Barschaft, weil er mir versprach, eine preisgünstige Schiffspassage nach Ägypten zu besorgen. Zu spät erkannte ich, dass er nur ein obdachloser Betrüger war und ich musste, statt weiterzureisen, wegen eines Darlehens für die Rückreise, bittstellend bei der deutschen Botschaft vorsprechen. Hätte ich es nach Ägypten geschafft, wäre ich vermutlich noch endlos weitergereist und als Folge hätte ich Schule sowie geplantes Studium abschreiben müssen.

Ich erschien zwar drei Wochen nach Ende der Ferien, aber da meine Eltern auf meiner Seite standen und mich krankgemeldet hatten, stand nun meiner weiteren schulischen Laufbahn nichts mehr im Weg.

Jetzt befreundete ich mich mit Peter an, ebenfalls, wie auch ich, ein aus unserer angestammten Heimat vertriebenes Flüchtlingskind, und einer der besten Schüler in der Klasse. Seine Leidenschaft waren die Berge. An den Wochenenden, so oft es nur ging, fuhren wir in die Alpen, um Berge zu besteigen oder Ski zu fahren. Unsere Freundschaft vertiefte sich mit der Zeit mehr und mehr. Natürlich wollte ich in den nächsten Sommerferien wieder weit verreisen, aber Freund Peter sollte diesmal an so einem Abenteuer teilhaben, so wie er mich mit seiner Begeisterung für die Berge motiviert hatte. Peter willigte unter einer Bedingung ein: „Ich komme nur mit, wenn wir einen hohen Berg besteigen.“ Ohne nachzudenken, sagte ich: „Klar, wir fahren in das höchste Gebirge der Welt und besteigen einen Berg im Himalaya."

Geografie war jedoch nicht gerade seine Stärke, sonst hätte er gleich merken müssen, dass so ein Abenteuer für zwei achtzehnjährige Schüler damals, 1958, so gut wie unmöglich war.

Am ersten Tag der großen Sommerferien ging es los. Wir fuhren durch den Balkan. In Belgrad, wo wir uns das Visum für Bulgarien beschafften, trafen wir Ali, einen Perser, der in München studierte und sich dort einen alten Kastenwagen aus US-Beständen gekauft hatte. Diesen überführte er nun nach Teheran, um ihn umzubauen und teuer weiter zu verkaufen. Von Istanbul ging es weiter, quer durch die ganze Türkei. Aber in der Osttürkei, in Sivas, zwischen Kayseri und Erzurum, hatten wir einen Unfall. Die Straße war kerzengerade, aber mit grobem Schotter bedeckt. Ali kam mit dieser Geröllfahrbahn nicht zu Recht, verlor die Kontrolle. Der Wagen stürzte die Böschung hinab und überschlug sich zweimal. Mich schleuderte es auf die Straßenböschung, und instinktiv zusammengerollt überstand ich alles gut. Ali und Peter verblieben im Wageninneren und hatten schmerzliche Prellungen. Bald war türkisches Militär zur Stelle, schleppte den Wagen nach Sivas ab und wir suchten uns ein einfaches Hotel namens Turistik.

Nun nahm ich Ali wegen seiner Fahrkünste in die Mangel. Er hatte gar keinen Führerschein, dennoch meisterte er alle Grenzübergänge und Kontrollen. Erst auf dem losen Rollsplitt, der nun festen Straßenbelag ablöste, war er mit seinen Fahrkünsten am Ende. Er schaffte es, den Wagen wieder notdürftig herrichten zu lassen, und mit Beklemmung ging es nun weiter. Das östliche Anatolien, speziell die kurdischen und ehemals armenischen Regionen, waren militärisches Sperrgebiet. Nur eine Transitstrecke über Erzurum wurde für Transitverkehr freigegeben. So mussten wir uns erst einmal ein paar Tage erholen und die Prellungen kurieren. Peter hatte auch Fieber.

An sich war meine Idee gewesen, über den Irak in den Iran zu reisen, um dort die alten berühmten archäologischen Stätten zu bestaunen. Doch im Irak hatte gerade am 14. Juli eine Revolution begonnen: General Abd el Karim Qassem stürzte König Feisal und ermordete die gesamte königliche Familie nebst allen Würdenträgern.

Die Weiterreise gestaltete sich schwierig, von einer Straße in unserem Sinn konnte nicht die Rede sein, es gab so gut wie keinen Verkehr. Kleine Flüsse mussten mangels Brücken durchquert werden. Bei Einbruch der Nacht strandeten wir immer, da das Auto aufgrund des Unfalls keine Beleuchtung mehr hatte. So auch auf einem über 2000 Meter hohen Pass. Wir froren und hatten nichts zu essen. Zum Glück gab es da ein Militärlager und sofort waren Soldaten zur Stelle. Ali war ein gerissener „Orientale“. Schnell, voller Zorn beleidigte er Mitmenschen mit Flüchen wie Hurensohn, dann wieder, wenn in Not, küsste er seine „Brüder“ zuckersüß auf die Wange und pries sie im Namen Allahs. Der Erfolg war verblüffend, wir bekamen Brot, Wasser und warme Militärmäntel. Als der Morgen graute, ging es weiter. Im ersten Ort schlürften wir heißen Tee, aßen Weißbrot und Ziegenkäse. Später luden kurdische Studenten Peter und mich zu einem Essen in ihr Haus ein. Natürlich drehte sich das Gespräch bald um das furchtbare Los von Kurden und Armeniern, die vom türkischen Regime gnadenlos verfolgt worden waren, einen enormen Blutzoll leisteten und auch jetzt noch um ihre Rechte kämpfen müssen.

Seitdem ich 1945 selbst Opfer einer brutalen unrechtmäßigen Vertreibung geworden war, prangere ich ähnliche Vorfälle weltweit an. So auch den 1915 begangenen Völkermord an den Armeniern, auch wenn er von türkischer Seite geleugnet wird.

Ali lief nun immer mit seiner Pistole herum, die er ohne Waffenschein aus Deutschland mitgebracht hatte. Er hatte panische Angst ausgeraubt zu werden, ein Feigling war er ohnehin.

Erzurum war inzwischen erreicht. Die Altstadt machte einen verwahrlosten ärmlichen Eindruck. Am nächsten Morgen verließen wir in aller Frühe die Stadt, überquerten einen letzten Pass, und dann begrüßte uns schon von Weitem der schneebedeckte, 5100 Meter hohe Ararat, auf dem ja angeblich die Arche Noah nach der Sintflut gestrandet war. Wir übernachteten in einem kleinen Dorf und dann verschwendeten wir wieder einen vollen Tag mit Grenzformalitäten an der türkisch-persischen Grenze. Persien wurde damals noch von Schah Reza Pahlevi regiert.

Gespannt erreichten wir endlich das erste persische Dorf und es übertraf all unsere Erwartungen. Wir fühlten uns so recht in eine Märchenwelt versetzt. Verschleierte Frauen, Männer in bunten Trachten, exotische Speisen. Auf einem herrlichen Mosaiktisch stellte man für uns in ranzigem Fett ausgebackenes, für uns ungenießbares Gemüse hin, dazu wohlschmeckende Brotfladen. Auch das Hauptnahrungsmittel Reis schmeckte nach ranzigem Fett.

Das Dorf selbst lag unter einem gewaltigen Felsvorsprung, Steinschlaggefahr war allgegenwärtig. Vermutlich aber hatte man dieses Wagnis deshalb auf sich genommen, weil das Dorf in vergangenen Zeiten so besser vor feindlichen Überfällen geschützt werden konnte.

Flach, karg und sandig war die Landschaft, und es war heiß. So eine flimmernde Hitze, die mir gut gefiel.

In der nächstgrößeren Stadt Täbris zogen sich selbst geißelnde Menschen in schwarzen Kutten durch die Gassen und den Basar. Man konnte fühlen, wie im schiitischen Trauermonat Muharram religiöser Fanatismus zu Tage trat. Wehe, wenn er einmal ausbrechen und zu einem Flächenbrand würde. Hier in der Teppichweberstadt Täbris trennten wir uns von Ali. Wir hatten ihm auf der ganzen gemeinsamen Fahrstrecke auch Geld geborgt, das er hier zurückzahlen wollte. Aber das war erlogen, auch hatte er bei seiner Betrügerei offensichtlich keinerlei moralische Skrupel. Ein Fünftel unserer Reisekasse hatte sich so in Luft aufgelöst. Leider bin ich recht gutgläubig und wurde im Laufe des Lebens oft von Ganoven und Hochstaplern um den Finger gewickelt. Es ging dabei allerdings immer um überschaubare Summen, die weder mein Überleben noch meine Existenz ernstlich gefährden konnten.

Irgendwann hatten wir dann auch die Wüste durchquert, das Teilstück von Teheran nach Meschhed sogar mit dem Zug. In Meschhed wollten wir das Grab des bedeutenden islamischen Heiligen Iman Riza besuchen, der in den Gewölben der Moschee begraben war. Ein gewaltiger Pilgerstrom aus Persien und Nachbarländern flutete ständig durch den prunkvoll ausgestatteten Hof und das innere Areal. Peter war größer als ich, hatte blondes Haar und blaue Augen. Plötzlich begannen die Pilger mit einer „Menschenjagd“, bei der sie ihn mit Steinen bewarfen. Als schneller Läufer rannte er in Nachbargassen, um sich vor einem wütenden Mob zu retten. Für uns unbegreiflich, diese religiös bedingten Hassausbrüche, für die „Gläubigen“ eine Entweihung der heiligen Stätte.

Da wir nicht direkt hintereinander in Richtung Grabmal marschiert waren, die Menge mich aber ständig weiter schubste, hatte ich den Zwischenfall gar nicht mitbekommen. Ich selbst konnte von Statur und Aussehen her nicht als Ungläubiger identifiziert werden und brauchte nur alle Bewegungen und Handlungen der Pilger geschickt nachzuahmen.

Von Meschhed ging es nun in klapprigen Bussen weiter, bis in das tiefer im Süden liegende Wüstennest Zahedan, nicht weit vom Dreiländereck Persien, Afghanistan, Pakistan entfernt.

Hier fand gerade eine Auspeitschung statt. Die Polizisten schleiften den Gesetzesbrecher auf den Marktplatz, ein Beamter verlas das Urteil, und nun wurde der Gefesselte mit dem Bauch auf ein Brett gelegt. Ein Soldat setzte sich auf seinen Kopf, ein anderer auf seine Füße und ein Dritter peitschte ihn aus. Relativ harmlos, wenn ich daran denke, dass es islamische Länder gibt, die noch Hände und Köpfe abhacken, Ehebrecherinnen steinigen und Mädchen die Genitalien verstümmeln. Alles im Namen Gottes, denn diese Gesetze fußen teilweise auf alttestamentarischen Regeln, die auch vom Islam übernommen wurden. Als Scharia wird nun diese Rechtsprechung bezeichnet.

Langsam erkannte ich, dass die islamische Welt nach Jahrhunderten gerade aus einer Art mittelalterlicher Starre und kolonialer Unterdrückung erwachte. Sie hatte sich nie aus den religiösen Fesseln befreit und deshalb so gut wie nichts zum modernen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt der westlichen aufgeklärten Welt beitragen können. Aus diesem Defizit wuchs ein gewaltiger Hass gegen wirtschaftlich und technologisch erfolgreiche Nationen, speziell die USA. Manchmal erschrak ich, wenn Einheimische zu mir über ihre Gefühle uns gegenüber sprachen. Erstaunlich ist dies alles, wenn man bedenkt, dass ursprünglich der islamische Raum viel fortschrittlicher war als unser, als düst bezeichnetes Abendland. Der lange Schlaf der letzten Jahrhunderte war nun vorbei, aber das Aufwachen schien mir die Kluft zwischen diesen beiden so gegensätzlichen Kulturen, der westlichchristlichen und der orientalisch-muslimischen, in bedrohlicher Weise zu vertiefen. Dabei ist ja der Islam, wie auch das Christen- und Judentum ebenfalls in eine weltoffene und eine fundamentalistische Richtung gespalten. Erfahrungen wie diese Auspeitschung und Berichte über weit schlimmere Gräueltaten öffneten mir die Augen. Ich war ja Teil eines friedlichen demokratischen Nachkriegseuropa, das hoffentlich nie mehr in politische oder religiöse Barbarei zurückfallen würde. Letztere hat etwas Furchterregendes an sich. Dabei war ich damals noch nicht auf die Hass- und Hetzschriften des Islamisten Sayyid Outb und anderer Autoren im Umfeld der Muslimbrüderschaft gestoßen, die die muslimische Weltherrschaft fordern. Dazu müssten alle Regierungen auf dem Globus in einen Gottesstaat umgewandelt werden, in dem nur die barbarische Scharia zu gelten habe.

Nach Hitlers Horrorregime sollte doch klar sein, dass es weder eine arische noch eine islamische Überlegenheit geben darf. Wie einst das Naziregime, so muss in Zukunft, das ist meine feste Überzeugung, auch der aufkeimende islamische Faschismus bekämpft werden. Zum Glück argumentieren inzwischen sogar der deutsche Zentralrat der Muslime sowie 10 weitere islamische Organisationen in Deutschland, ganz ähnlich und forderten im April 2009, in ihrem Manifest gegen Scharia eine Reform des Islams. Diverse unangemessene Textstellen sollten aus dem Koran verschwinden. Sie fordern darin auch auf, Fehler einzugestehen, weisen auf Widersprüche im Koran hin, und fragen ob der Koran, während der letzten dreizehn Jahrhunderten verfälscht wurde. Weitere Forderungen: Die Scharia als Gesetz muss abgeschafft werden, denn sie ist unvereinbar mit den Regeln der modernen Gesellschaft.

Natürlich hat die vom Islam geprägte orientalische Welt, neben Abscheulichkeiten, zumindest für Männer auch Aufreizendes zu bieten. Jahrzehntelang träumte ich davon, einen Harem mit vier Ehefrauen zu besitzen. Die Freuden grenzenloser sexueller Genüsse wollte ich mit einer blonden, blauäugigen Weißen, einer kohlrabenschwarzen Afrikanerin, einer balinesischen Tempeltänzerin und einer Indiosquaw ausreizen. Laut Koran kann sich der Mann ja eine, zwei, drei, höchstens vier Ehefrauen nehmen, oder auch Sklavinnen. An die daraus resultierenden finanziellen Verpflichtungen dachte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn nicht. Auch nicht an die Folgen, denn wenn wenige Männer viele Frauen „besitzen“ drängen sie die Verlierer in die Homosexualität. Jahrelang wurde ich in den bereisten muslimischen Ländern – wie schon im Kapitelanfang beschrieben - von Schwulen bedrängt und musste sie rabiat abwehren.

Letztendlich bin ich ein entschiedener Frauenrechtler geworden. Die in weiten Teilen der Welt praktizierte Unterdrückung der Frau finde ich unerträglich. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Scherzhaft sage ich bei Gesprächen mit Frauenunterdrückern: Frauen haben ebenfalls das Recht auf einen Männerharem, männliche Sklaven, wechselnde Liebhaber und all das, was ihr Machos praktiziert.

Der Zug nach Pakistan fährt nur einmal in der Woche. Von weit her waren Kamelkarawanen gekommen, um ihre Waren in den Zug zu verladen. Die Grenzformalitäten dauerten sechs Stunden, und wir hatten genügend Zeit, die vielfältigen Menschentypen zu betrachten, die die Umgebung des Zuges bevölkerten. Manche Gruppen saßen stundenlang fast bewegungslos im Wüstensand. Persische Soldaten in zerschlissenen Uniformen und mit leeren Patronengürteln hatten die Aufgabe, Schmuggler und illegale Grenzgänger fernzuhalten.

Hier im Iran trifft man auf dieselbe Erscheinung, die auch für manche anderen Länder charakteristisch ist: Man gibt den Soldaten keine Munition, da sie unzuverlässig sind.

Endlich setzte sich der altersschwache Zug in Bewegung. Trotz der vielen Vorsichtsmaßnahmen war es einigen Schmugglern gelungen, die Sperrkette der Soldaten zu durchbrechen und mit ihrem Gepäck auf den fahrenden Zug zu springen. Die verdutzten Soldaten stürzten ihnen nach, packten sie an den Beinen und versuchten, sie herunterzureißen. Die verängstigten Schmuggler klammerten sich aber so an den Türen fest, dass das ganze Manöver erfolglos blieb. Plötzlich pfiff einer der Soldaten und der Zug musste halten. Er wurde gründlich untersucht, doch verstanden es einige, sich geschickt zu verbergen. Andere wurden erwischt, und zu unserer großen Überraschung und unter dem Gelächter vieler Mitreisenden zogen bald danach die bestochenen Soldaten ab. Wieder setzte sich der Zug in Bewegung.

Mit Stolz zeigten uns die mitreisenden Pakistani einen Pfahl mitten in der Wüste, der die Grenze zwischen Persien und Pakistan anzeigt.

Endstation war in der pakistanischen Provinz Belutschistan, das Städtchen Quetta. Umsteigen, tagelanges Warten, dann ging es weiter. In Pakistan und Indien hatten die Engländer sehr früh das Transportproblem gelöst und schon im vorletzten Jahrhundert den indischen Subkontinent mit einem gut ausgebauten Eisenbahnnetz durchzogen. Wir wollten nach Rawalpindi in Nordpakistan, und dafür kauften wir uns die billigste Fahrkarte. Nun kamen wir auch den Bergen immer näher und näher.

Am Donnerstag, den 14. August 1958, erschien in „The Pakistan Times“ dieser Bericht: „Die Schüler Peter Muschalik und Martin Stummer aus München, West-Deutschland, wurden am Mittwoch in Lahore, auf ihrem Weg zu einer dreiwöchigen Tour ins Kaghan Tal, nach Gilgit und Hunza fotografiert.

Die Schüler reisten vor einem Monat von München mit dem Zug nach Belgrad, dann im Auto eines iranischen Studenten weiter nach Teheran. In Teheran hatten sie das Glück, eine Gruppe von Pfadfindern zu treffen. Dort hatte diese Truppe an einem internationalen Pfadfindertreffen teilgenommen. Der Leiter der Gruppe lud sie ein, diese bei deren Heimreise zu begleiten. Peter und Martin werden im kommenden Jahr mit dem Studium an der Münchner Uni beginnen.“

Damals hatten Privatpersonen kaum die Möglichkeit, die Hunza-Region im Karakorum zu betreten. Nur anerkannte internationale Bergsteiger und Forschungsexpeditionen bekamen eine Erlaubnis. Was waren da schon zwei Achtzehnjährige.

Wir hatten Glück. Der Leiter der pakistanischen Pfadfindergruppe, die wir im Iran im Zug von Teheran nach Meschhed trafen, stammte aus Rawalpindi, wo wir ihn wieder trafen. Er nahm alles in die Hand, veranlasste, dass wir alle benötigten Genehmigungen bekamen, ja er kündigte unser Kommen sogar an höchster Stelle in Gilgit im Karakorum an. Nun konnten wir endlich fliegen. Der erste Flug unseres Lebens, und gleich auf der, so sagte man, gefährlichsten Flugstrecke der Welt.

Von Rawalpindi ging es mit einem zweimotorigen Flugzeug am Achttausender Nanga Parbat vorbei, nach Gilgit. Es war nicht ungefährlich, da das Flugzeug schon recht betagt war, und eine Höhe von 4000 Metern nicht übersteigen konnte. Geflogen wurde nur bei schönem Wetter.

Das Karakorumgebirge ist ganz kahl, ohne Bäume oder irgendeinen Bewuchs. Es schließt sich nordwestlich an die Hauptkette des Himalayas an und ist Teil des Himalaya-Systems mit mehreren Achttausendern.

Reißende Flüsse schlängeln sich in tiefen Tälern und die hohen Berge sind voller Schnee und Eis. Die wenigen Menschen dort leben in grünen fruchtbaren Oasen, die durch künstliche Wasserkanäle versorgt werden. Heftig durchgerüttelt und geschüttelt kommen wir in Gilgit an. Dort ließ uns der höchste Verwaltungsbeamte dieser Region, auch als „Politischer Agent“ bezeichnet, abholen.

Verwaltungsbeamter: „Ihr wollt also in die Berge, habe ich gehört.“

Peter: „Ja, wir wollen ins obere Hunzatal.“

Verwaltungsbeamter: „Und dafür braucht ihr eine weitere Genehmigung?“

Martin: „Deshalb sind wir ja hier. Darum möchten wir sie bitten.“

Verwaltungsbeamter: „Was wollt ihr dort?“

Peter: „Dort gibt es die wirklich großen Eisriesen, den 7900 Meter hohen Rakoposchi …“

Martin: „den 8611 Meter hohen K2 und andere Achttausender.“

Peter: „Wie den Gasherbrum, Broad Peak und Hidden Peak.“

Verwaltungsbeamter: „Ihr jungen Leute! Habt ihr die weite Reise nur gemacht, um euer Leben wegzuwerfen?“

Peter: „Wir wollen es doch nur versuchen“

Martin: „Wie hoch wir es auf so einen Berg schaffen!“

Verwaltungsbeamter: „Ich schlage euch einen unbestiegenen Sechstausender vor, den ihr auch zügig erreichen könnt.“

Umgehend fertigte nun der Beamte eine Skizze des Weges zum 6100 Meter hohen Bilchar Dobani an. Ich war sehr erleichtert, waghalsige Bergbesteigungen mussten es nicht unbedingt sein.

Peter: „Danke, jetzt wissen wir ja Bescheid.“

Martin: „Danke, wir folgen ihrem Rat.“

Im uns zugewiesenen Bungalow in Gilgit trafen wir auch die österreichische Haramosch-Expedition, die nach glücklicher Bezwingung des 7400 Meter hohen Haramosch ihren Sieg ausgiebig mit Hunzaschnaps zusammen mit ihrer Dienerschaft feierte. Leider stürzte der Expeditionsleiter Heinrich Roiss ein Jahr später am 8172 Meter hohen Dhaulagiri tödlich ab.

Der Politische Agent gab uns die Bewilligung für dieses Gebiet und schickte uns dann zum Headmaster der Gilgit Highschool. Dieser lieh uns ein Zelt der Nanga Parbat Expedition, das er von dieser geschenkt bekommen hatte. Bei ihm trafen wir auch Hassan, einen Hochträger, der von der deutsch-österreichischen Nanga Parbat Expedition mit der Tigermedaille ausgezeichnet worden war.

Der Bilchar Dobani liegt am Ende des Bilchar-Tales, eines Nebentals zweiter Ordnung des Hunzaflusses. Das Tal wird vom Hunzavolk bewohnt. Der Berg liegt wahrscheinlich in der Haramoschkette, diese wiederum gehört zum Saltoro (Kailas) Karakorum. Es konnte losgehen zum 6100 Meter hohen unbezwungenen Bilchar Dobani. Im Basar hatten wir mit Hassan Proviant gekauft, Träger angeheuert und nun stiegen wir immer höher ins Gebirge auf. Wir durchquerten reißende Flüsse mit einem Floß, das von Ziegenbälgen getragen wurde. Vorsicht! Ein Sturz ins kalte Gletscherwasser war tödlich. Erst vor drei Tagen waren weiter unten 12 Menschen vom Fluss verschlungen worden.

In einem Oasendorf der Einheimischen übernachteten wir. Diese klitzekleinen Dörfchen waren immer blühende Fleckchen in einem aus kargem Fels und Geröll bestehenden Gebirges, zerklüfteten tiefen Schluchten, eisbedeckten Höhen und wilden, reißenden Flüssen. Um hier zu überleben, wurden Wasserkanäle von den abschmelzenden Gletschern und Gebirgsbächen entsprechend kanalisiert. Viele Aprikosen-, Apfel- und Nussbäume gab es, auch Weizen, Gerste, Mais und Gemüse. Die Hirten trieben ihre Ziegen und Schafe bis fast zur Schneegrenze, wo sie die Sommermonate in einfachen Hütten verbrachten.

Die einst kriegerischen Hunza waren schon mit dem Heer Alexanders des Großen in Berührung gekommen. Auch jetzt waren sie noch kaum von der Zivilisation berührt. Die Hunza sehen den ismailitischen Aga Khan als ihr Oberhaupt an, ihr weltliches Oberhaupt ist der Mir von Hunza.

Schmale Pfade, Rafik von den Einheimischen genannt, verbinden die einzelnen Niederlassungen. Es sind gefährliche halsbrecherische Saumpfade, die sich in schwindelnder Höhe an den Abgründen und Felswänden entlang ziehen. Auf solchen Pfaden waren wir nun unterwegs. Begangen wurden sie schon vor über 2000 Jahren und verbanden Indien mit China. Diese Rafiks sind Wunderwerke des Wegebaus. Ohne Mörtel oder andere Bindemittel wurden Stein und Felsplatten aufeinandergelegt. Die einzige Unterlage ist oft genug nur ein winziger Vorsprung oder eine Kerbe an der jäh zum Fluss abfallenden Felswand.

In rund 5000 Meter Höhe bauten wir unser Zelt auf. Ohne Träger begannen wir am frühen Morgen unseren weiteren Aufstieg mit Skistock, Steigeisen und Seil. Mit jedem Fußtritt, den wir weiter vorankamen, näherten wir uns dem Gipfelgrat „unseres“ Eisriesen. Unter den Giganten des Himalayas war er natürlich ein Winzling. Über eine kleine aber sehr gefährliche Fels- und Eisrinne stiegen wir hoch. Ab und zu rollten Steinlawinen auf uns zu, wir wichen ihnen aus. Ein einziger Fehler hätte unser Leben beendet.

Der Blick auf die unberührten benachbarten Bergriesen war schon sehr beeindruckend. Furchterregende Lawinen rollten dort ins Tal. Im frühen Sonnenlicht glänzten die Firn- und Eisfelder des Rakaposhi.

Jetzt kletterten wir auf einem Schneeband aufwärts, von den Steigeisen unterstützt und mit dem Seil gesichert – mit keuchendem Atem. In über 5000 Meter Höhe war jeder Schritt mit großer Anstrengung verbunden. Nur mit großer Überwindung kämpfte ich mich vorwärts, Peter hatte da weniger Probleme. Auch das Umfeld war wichtig! Löste sich irgendwo ein Schneebett, das uns in die Tiefe reißen konnte? Auch das Wetter machte uns zu schaffen. Nebelschwaden krochen die Wände hinauf und verdeckten teilweise die Sicht. Leichtes Schneetreiben setzte ein. Die Temperatur sank immer schneller und schneller. Erschöpft erreichten wir unter großen Schwierigkeiten den Gipfelgrad. Der Ausblick, den wir nun hatten, war atemberaubend. Wolken verhüllten teilweise die mächtigen Berge. Ein ferner Gletscherkegel im Rakaposhi-Minapin-Gebirge war frei. Auch im Gebiet der Haramosch-Kette und des 50 Kilometer langen Chogo-Lungma Gletschers ragte ein riesiger Berg auf. Hängegletscher schickten eine Lawine nach der anderen ins Tal.

Nebel kam jetzt von überallher und wir begannen den Abstieg. Seillänge um Seillänge tasteten wir uns hinab. Sobald die Nebel aufrissen, hatten wir schon wieder reizvolle Ausblicke in diese gewaltige Bergwelt. Da plötzlich kam ein Steinschlag direkt auf uns zu. Gerade noch rechtzeitig drückten wir uns alle beide im letzten Augenblick an die Felswand. Polternd stürzten die Felsbrocken an uns vorbei in die Tiefe. Wir überwanden so schnell als möglich diese gefährliche Stelle, und endlich am Spätnachmittag hatten wir wieder einen sicheren Platz erreicht. Wir ruhten uns aus und beobachteten die Träger, die langsam von unten auf uns zukamen. Zum Glück riss nun nochmals die Wolkendecke auf, sodass sich die Rakaposhikette mit einem herrlichen Sonnenuntergang verabschiedete.

Diese Eindrücke habe ich auch nach einem halben Jahrhundert nicht vergessen. Mit Schaudern nehme ich nun nach so langer Zeit zur Kenntnis, wie sich diese unberührte Bergwelt der Eisriesen zu einem gebirgstouristischen Rummelplatz mit Abfallbergen verändert hat. Mit ausgeklügelter Seiltechnik, modernsten Hilfsmitteln und Heeresscharen von Sherpas werden nun zahlkräftige Kunden zu Hunderten oder Tausenden bis zum Gipfel des Mount Everest geschleppt. Dahin ist die majestätische Ruhe und Einsamkeit, die ich noch erleben konnte.

Nun ging es wieder ohne Verzögerung zurück nach München. Am schnellsten wäre die Route durch Afghanistan gewesen, statt erneut den riesigen Umweg über Belutschistan zu nehmen. Ich hatte ein Visum, aber Peter hatte es aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft, in Deutschland das Visum zu erlangen. Dennoch wagte ich einen Versuch, aber die afghanischen Grenzbehörden am Khaiberpass ließen sich nicht erweichen. Am Pass überkamen mich sonderbare Gefühle. Da waren immer noch diese Zementblöcke auf der Straße, die die Briten als Panzersperren im Zweiten Weltkrieg aus Angst vor Hitlers Armeen errichtet hatten. Einige der älteren Paschtunen, die dort herumstanden, erklärten mir, dass sie zum Zeitpunkt von Hitlers Kaukasusoffensive, Tag und Nacht bereitstanden, um beim Aufkreuzen deutscher Panzerkolonnen die Hindernisse wegzusprengen, damit die Truppen leichter nach Indien einfallen können.

Paschtune: „Wir saßen am Radio und erwarteten täglich die Deutschen. Wir hätten die Sperren über Nacht beseitigt.“ Ich sagte: „Seid froh, dass es anders kam. In der Ukraine wurden die deutschen Wehrmachtssoldaten auch zuerst als Befreier gefeiert, aber bald errichteten die nachrückenden SS-Verbände ein Schreckensregime.“

Die englische Kolonialmacht hasste man, die Deutschen sah man als die potenziellen Erretter an, vom Holocaust und der SS wusste man nichts. Aber die Hoffnung war verfehlt. Mein Onkel, Oberst Richard Stummer, Regimentskommandeur an der Ostfront, erzählte mir später vom Kaukasus-Feldzug und der völligen Aussichtslosigkeit eines weiteren Vormarsches. Er warnte damals schon vertraulich meinen ungläubigen Vater vor der unvermeidlichen Kriegsniederlage. Nun traten wir etwas enttäuscht die endlos lange Zugreise durch Pakistan bis nach Persien an, und versuchten auf dem anschließenden Reiseweg möglichst viel Zeit zu gewinnen. Wir waren drei Wochen zu spät dran. Diesmal konnte aber nichts verheimlicht werden, da viele Mitschüler von unserem Vorhaben gewusst hatten. Die meisten Lehrer wollten mich, als den Rädelsführer, von der Schule werfen. So ein Schüler, der die Moral untergrub, alle und alles lächerlich machte, musste bestraft werden. Doch der Religionslehrer sagte mit Nachdruck: Wenn ihr den schlechten Schüler Stummer rausschmeißen wollt, müsst ihr dasselbe auch mit dem Musterschüler Muschalik machen. Beide raus oder beide bleiben.

Wir blieben beide, und ich bestand, trotz allem, das Abitur. Doch einige Jahre später, am 22. Mai 1970 stürzte mein Freund Peter auf der Wildspitze in Österreich in eine Gletscherspalte. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Sein Tod betrübte mich sehr. Ich war ja, als mich die Nachricht erreichte in Ecuador. Per Brief erhielt ich einen Zeitungsausschnitt aus der tz, einer Münchner Zeitung.

Überschrift: STURZ IN DIE EISSPALTE

Leiche eines Münchners gestern geborgen. „Sein Leben gehörte den Bergen: Dr. med. Peter Muschalik, 30jähriger wissenschaftlicher Assistent an einem Münchner Institut, stürzte am Sonntag in den Ötztaler Alpen in eine Gletscherspalte. Ein Gendarmerietrupp fand ihn gestern Nachmittag tot auf……..“

Immer wieder musste und muss ich an ihn denken.

Das Eingreifen unseres Religionslehrers Josef Blümel zu meinen Gunsten war für mein weiteres Leben entscheidend, denn wäre ich aus der Schule geflogen, dann wäre mein Leben in völlig anderen, vermutlich wesentlich unspektakuläreren Bahnen verlaufen. Ich hatte seit früher Kindheit eine starke Abneigung gegen organisierte Religionen. Aus der katholischen Kirche trat ich später aus. Nicht etwa, um Steuern zu sparen, sondern weil ich die zwangsweise Indoktrinierung als unglaubwürdig ablehnte. In Bayern war Religion damals sogar Abiturfach! Die Ursachen meiner Ablehnung liegen bereits in den Volksschuljahren, als die Katechetin mit schluchzender Stimme von den Schmerzen, die die Dornenkrone unserem Herrn antat, sprach. Von den Qualen sterbender Soldaten und Zivilisten, die gerade im Korea Krieg umkamen, sprach sie nicht; auch nicht von den Fünfzig Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs, oder gar vom Holocaust. Noch schlimmer war es, wenn der Pfarrer selbst Unterricht hielt. Dieser ehemalige Wehrmachtspfarrer, der die deutschen Angriffswaffen gesegnet hatte, schien immer noch zu glauben, das Dritte Reich würde weiterleben. Nach jedem Gebet musste man schnittig laut „Amen“ brüllen. Er dachte vermutlich wehmütig an sein glorioses Wirken für den Führer und den damals üblichen „Heil Hitler“ Gruß. Besonders die Kommunion brachte mich jedes Mal an den Rand des Erbrechens, denn die Hostie wandelt sich laut katholischer Doktrin - nicht symbolisch, sondern faktisch - beim Herunterschlucken in das Fleisch und Blut unseres Herrn.

Nur konnte ich meine Abscheu gegen dieses mächtige, fast unentrinnbare kirchliche Regiment nicht offen zeigen. Erst im Religionsunterricht von Pfarrer Blümel blühte ich richtig auf. Ich liebte Kirchengeschichte und seine Ausführungen über die blutigen Kreuzzüge, die Exzesse der Borgiapäpste, die gruselige Inquisition und die Hexenverfolgung. Es war wie eine Anklageschrift, auf der eine zweitausendjährige Verbrecherorganisation ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezichtigt wurde. Seine Ausführungen zur Moral führten ja direkt in grundsätzliche Fragen des Menschseins, sie beinhalteten Philosophisches und stimulierten mich in meiner persönlichen Besessenheit - der Suche nach dem tiefsten Grund unseres Seins. Diese Frage würde mein ganzes Leben bestimmen; und all meine kommenden Lebensabenteuer würde ich immer nach tieferen Inhalten abklopfen. Was würde ich über das Konstrukt: „Welt der Menschen“ herausbringen? Würde ich Antworten auf all meine philosophischen Fragen finden? Würde es mir gelingen, ein befriedigendes Weltengebäude zu skizzieren, das meinen sehnlichsten Wunsch nach Begreifen des scheinbar Unbegreiflichen halbwegs erfüllen konnte?

Im Unterschied zu fast allen meist gläubigen Mitschülern, die den Religionsunterricht nur als Bühne für eine Schulstunde Krach ansahen und erbarmungslos den Lehrer ärgerten, hörte ich diesem netten Pfarrer Blümel immer gespannt zu und wurde zu seinem besten Schüler. Der unerwartete Lohn war sein Eintreten für mich, als der Rauswurf drohte. Er wusste, dass seine Position „keiner oder beide“ mich retten würde. Denn den beliebten Peter Muschalik wollten die Lehrer nicht aus der Schule weisen. Die Einzelheiten dieser dramatischen Lehrerkonferenz berichtete mir später einmal ein Insider, der daran teilgenommen hatte.

Meine Schicksalsgötter hatten, fast scheint dies eine Ironie zu sein, ausgerechnet Pfarrer Blümel zu meinem Wegbereiter auserkoren. Eigentlich müsste ich sein Grab, wenn ich wieder mal in München bin, ausfindig machen und als späten Dank mit Blumen schmücken.

Kapitel 2: Bei Albert Schweitzer in Lambarene

Ich hatte das Abitur in der Tasche und wollte allein ins tiefste Afrika. Damals wusste in Deutschland kaum jemand aus eigener Anschauung etwas vom „Inneren“ dieses Erdteils. Aber genau das waren ja der Reiz und die Faszination.

Wenn man etwas hörte, dann nur Schreckliches - von riesigen menschenfressenden Krokodilen; vom furchtbaren Mau-Mau-Aufstand gegen die weißen Siedler in Ostafrika und von Kannibalen, die mit Vorliebe weiße Missionare in große Kochkessel stecken. Zumindest waren afrikanische Kannibalen ein beliebtes Thema für Karikaturen. Damals stand fast ganz Afrika noch unter Kolonialherrschaft.

Ich fuhr mit der Balkanbahn nach Athen und dann von der nahen Hafenstadt Piräus mit dem Schiff nach Alexandria in Ägypten. Ich schaute mir die Pyramiden von Gizeh an, die Mumien und Goldschätze im archäologischen Museum in Kairo, die Grabanlagen der Pharaonen im Tal der Könige, den Tempel der Hatschepsut und die von Ramses II gebaute Felsentempelanlage von Abu Simbel.

Pharao Ramses II. (Regierungszeit 1279 – 1213 v. Chr.) beeindruckte mich am meisten. Er wurde uralt, hatte einen Harem von über hundert schönen Frauen und führte gewaltige Kriege gegen die Hethiter und andere benachbarte Völker. Sehr beeindruckend war auch die mächtige, ebenfalls hauptsächlich von Ramses II erbaute gigantische Säulenhalle in Karnak, in unmittelbarer Nähe der Stadt Luxor. Dort gab es ein großes Wasserbecken. Wir hatten gefühlte 50 Grad, ich war allein, zog mich aus und schwamm einige Runden im kühlen Wasser. Plötzlich erinnerte ich mich, dass viele stehende Gewässer in Ägypten mit Bilharzia verseucht sind. Sofort schwand meine Badelust.

Doch da hatten mich, ich war der einzige Besucher in der Anlage, nun auch die Tempelwächter erspäht und schrien: „Das ist der heilige See. Wir werfen dich ins Gefängnis. Dies ist der heilige See. Es ist verboten, ihn zu entweihen. Hinweg. Raus aus dem heiligen See. Ins Gefängnis mit dir!“ Ich verzog mich, so schnell ich konnte.

Der einzige Besucher solcher monumental und geheimnisvoll wirkenden Tempelanlagen zu sein, wirkt nachhaltig und kann in der Gegenwart, also Jahrzehnten nach meinem Besuch, kaum nachvollzogen werden. Touristen überschwemmen heute so gut wie alle Sehenswürdigkeiten auf dem Globus. Das ist ihr gutes Recht, aber ich erschaudere bei der Vorstellung solcher Menschenmassen, die da lärmend durch ehrwürdige Jahrtausende alte Kultstätten walzen. Andererseits sollte ich da toleranter sein, denn rund zehn Jahre später bereitete ich mein erstes eigenes touristisches Projekt vor: Abenteuerreisen in den Amazonasurwald, allerdings nur mit Einzelreisenden oder in sehr kleinen Gruppen. Ja selbst hier in Karnak würde ich mit einer Reisegruppe nur ein Jahr später als Reiseleiter für den Studienreiseveranstalter Studiosus wieder auftauchen. Dies auf deren allererster Studienreise in dieser Region. So schnell kann aus paradiesischer Ruhe hektischer Trubel werden.

Nun fuhr ich aber erst einmal mit dem Nildampfer von Assuan ins nubische Wadi Halfa, das bereits im Sudan liegt; von dort mit der Eisenbahn, die teilweise am Nil entlang fuhr, bis Khartum. So sehr ich auch die Hitze liebte, manchmal war die Wüste nur noch eine Qual, besonders wenn man in einen Sandsturm geriet. Stundenlang erduldete ich dieses Naturereignis und atmete erlöst auf, als der Sturm vorbei war. Wie kommt eine Eisenbahn in die Wüste? Das 19. Jahrhundert war das Zeitalter der Eisenbahn. Überall auf der Welt wurde der Globus durch die Schiene erobert. Besonders die Engländer bemühten sich, ihr Kolonialreich schnell und sicher zu erschließen, um es umfassender kontrollieren zu können.

Auch der Sudan fiel in die britische Einflusssphäre, selbst wenn hier offiziell der osmanische Vizekönig von Ägypten regierte. Doch die Verwaltung wurde von einigen weißen Europäern organisiert, die unter anderem versuchten, den Sklavenhandel zu beenden.

1881 brach der Mahdi-Aufstand aus. Gordon Pascha (1833 – 1885), ein britischer Offizier, hatte den Auftrag, die 2500 ausländischen Zivilisten, meist Kinder, Kranke und Frauen, vor den anrückenden Truppen des Mahdi nach Ägypten bringen zu lassen. Er und seine Truppe jedoch blieben in Khartum. Wenige Tage später schlossen die Anhänger des Mahdis die Stadt ein und belagerten sie zehn Monate lang. Dann nahm der Mahdi die Stadt ein. Alle Verteidiger wurden getötet, Gordons Kopf als Trophäe auf einer Lanze im Feldlager aufgestellt. Erst zwei Tage später, am 28. Januar 1885, trafen die Truppen ein, die Gordon retten sollten. In dieser „Gordon Relief Expedition“ kämpfte auch Kitchener. Die Expedition war ein Misserfolg und musste sich in Richtung Ägypten zurückziehen. Erst gut zehn Jahre später sollte sich das Kriegsglück wenden.

Lord Kitchener (1850-1916) verdanken wir die Eisenbahnlinie und diesen Sieg. Am 12. März 1896 erhielt er den Befehl, den Nil von Ägypten aus entlang zu marschieren und die aufständischen Mahdisten endgültig zu schlagen. Sollte also seine Armee nicht irgendwo in der Wüste verdursten oder von den ortskundigen Mahdisten vernichtet werden, waren schnelle und effektive Nachschubwege notwendig.

Von Wadi Halfa bis Abu Hamed, einem Ort nördlich von Khartum, wurde eine Bahn quer durch die Nubische Wüste gebaut. Ich hatte es also Gordon und Lord Kitchener zu verdanken, dass ich nun ganz bequem in einem Zugabteil durch die Sahara fahren konnte.

In der berühmten Schlacht von Omdurman bei Khartum schlug 1898 Kitchener die Mahdisten vernichtend. Trotzdem lebt der Mahdi in der islamischen Welt als Symbol des Widerstandes gegen westliche Bevormundung weiter.

Von Khartum fuhr ich erneut mit dem Zug in südlicher Richtung nach Kosti, einer Stadt am Nil. In Kosti bestieg ich einen altertümlichen Raddampfer, der Nil aufwärts bis Juba fuhr. Hier lebten die Dinka, Nuer und Schilluk, teilweise völlig nackt. Sie werden auch als Niloten bezeichnet.

Es gab eine Rebellenbewegung, die mit der Zentralregierung Krieg führte. Norden und Süden bestanden aus völlig verschiedenen kulturellen Ethnien. Die Zentralregierung setzte sich aus hellhäutigeren Muslimen aus dem Norden zusammen. Im Süden lebten kohlrabenschwarze Menschen, die an ihren Stammesreligionen hingen oder bereits christianisiert waren. Weil der Norden den Süden unterdrückte, fachten die ausgegrenzten Gruppen ihre Rebellion immer wieder an. Der Süden hasste den „arabischen“ Norden, da seit Menschengedenken von dort die Sklavenhändler kamen, die nichts als Angst und Schrecken verbreiteten.

Der Konflikt im Süden dauerte Jahrzehnte. Doch dann ereignete sich fast eine Art Wunder. Am 9. Juli 2011 erlangte der Süden endlich seine Unabhängigkeit.

Damals jedoch wurde ich ständig von der Geheimpolizei beobachtet. Ich wollte natürlich fotografieren. Was wollte dieser Europäer auf dem Schiff? Sie hatten keine Angst vor Spionage oder Ähnlichem, sie wollten einfach nicht, dass alle Welt erfuhr, dass hier noch viele Menschen ganz nackt herumliefen. Und bei einem Landgang, ich hatte gerade drei Dias geschossen, wurde auch schon mein ganzer Film beschlagnahmt, und die Beamten blufften mich an: „Don`t take pictures from naked people!“ Anscheinend hatte die sudanesische Regierung nichts anderes im Kopf als nackte Schwarze in angezogene Menschen umzuerziehen. Dafür hatten sie genügend Spitzel und Geheimagenten, damit sich nur ja keine Kunde über diese nackten Menschen in der Welt verbreitete.

Trotzdem genoss ich die Fahrt durch die Nilsümpfe, auch Sudd genannt. Tagelang waren nur diese dichten Papyrus-„Wälder“ zu sehen. Vor einigen Jahren erst war eine neue Seerosenart aufgetaucht, die sich so stark vermehrte, dass ohne Gegenmaßnahmen der Fluss bald völlig zugewachsen sein würde. Sie schwimmen, teilweise als riesige Inseln daher, können aber auch zu regelrechten Barrieren anwachsen.

Tagsüber diese Hitze und nachts kamen die Moskitos. Natürlich hätte ich gegen Aufpreis in eine Kajüte umziehen können, dazu jedoch reichte meine Barschaft nicht. Ich lebte ausschließlich von Brot und Bananen, trank das trübe Nilwasser, und am Ende der Reise hatte ich zehn Kilo abgenommen.

Immer wieder prallte das Schiff an die meist unsichtbaren, von Papyrus und Seerosen bedeckten Untiefen oder an das Ufer, und wenn es freikam, war es wie nach einem Unwetter von Pflanzen übersät.

Vorbei am Königreich „Papyrus“. Unzählige Vögel, die ich weder kannte, noch von ihnen gehört hatte, zwitscherten hier um die Wette. Tagelang flog ein einzelner Pelikan vor dem Schiff einher, als wolle es dem Boot den Weg zeigen.

Wir erreichten nun die Provinz Equatoria. Auf beiden Seiten des Ufers der Urwald, als dichte Wand – voller Rätsel. Dann verschwanden die Wälder wieder, und in der Ferne tauchten geheimnisvolle Berge auf.

Am Ufer hatten die Schwarzen ihre Hütten gebaut. Fast alle sprangen unbekleidet herum. Sie ernährten sich vorwiegend vom Fischfang. Völlig unberührt von der Zivilisation lebten sie ihr Leben. Einige der Krals oder Hüttendörfer waren mit Palisadenzäunen umgeben.

Karl May fiel mir wieder ein, der „Im Lande des Mahdi“ sehr genau eine Sklavenjagd beschrieb: Alle diese Negerdörfer sind von hohen Stachelzäunen umgeben. In Minutenschnelle brennen diese vertrockneten Dornen. Am Abend wird das Dorf umzingelt und an verschiedenen Stellen angebrannt. Sofort stehen die Schilfdörfer in Flammen und die Schwarzen rennen verzweifelt um ihr Leben. Sie brechen durch den brennenden Zaun ins Freie. Geblendet von der Dunkelheit werden sie ergriffen und gefesselt. Wer sich wehrt, wird umgebracht. Kranke und Alte, Frauen und ihre Kinder verbrennen. Sollte doch jemand von ihnen überleben, werden sie ins brennende Dorf zurückgetrieben. Denn für sie gab es keine Käufer.

In Juba verließ ich den Nildampfer. Per „Autostopp“ ging es nun auf dem Landweg ins nahe gelegene Uganda weiter. Meist waren es indische Geschäftsleute, die mich mitnahmen. Denn in Ostafrika war der Handel fest in indischer Hand. Ursprünglich wurden die Inder beim Bau von Eisenbahnen oder in der Verwaltung eingesetzt.

Auf der Fahrt zur Grenze, etwa 15 Kilometer vor Nimule, hatte unser Auto in einem winzigen Negerdörfchen eine Panne. Während unser Fahrer an seiner Kiste herumbastelte, ging ich hinunter zum Nil, oder besser gesagt einem Nilarm mit Tümpeln, um mich schwimmend abzukühlen. Da, großes Geschrei, von allen Seiten kamen die Einheimischen angerannt und schrien: „Krokodile, weißer Mann. Vorsicht! Krokodile!“

So schnell ich konnte schwamm ich ans Ufer und als ich herauskletterte und mich umsah, erblickte ich etliche Krokodile, die hinter mir träge ihre Mäuler aufrissen, um mir ihre spitzen Zähne zu zeigen. Ein alter Mann sagte: „Du bist sehr wagemutig, weißer Mann. Niemand von uns schwimmt hier. Diese gefräßigen Krokodile sind immer hungrig. Sie sind die Flusskönige.“

Jetzt erst bemerkte ich einen uralten Affenbrotbaum, an dem eine Gedenktafel befestigt war: Hier, in der Provinz Äquatoria rastete unter diesem Baum Emin Pascha und 1907 Winston Churchill. Wer kennt nicht den Zigarre rauchenden Churchill. Emin Pascha, bürgerlich Eduard Schnitzer, war der vielsprachige deutschstämmige Gouverneur dieser Provinz des ehemalig türkisch-ägyptischen Reiches.

Das Dorf bestand aus einigen Hütten, und alle Bewohner waren sehr arm. Es gab nichts als Hirsebrei. Aber ohne Salz und Gewürze war die Masse fast unerträglich, doch wir hatten Hunger. Der Brei knirschte merkwürdig und da erfuhr ich, dass man ihm einfach etwas Sand beigemischt hatte; er sollte Salzkörner vortäuschen. Ich erinnerte mich an den Teegenuss bei den Hunza im Karakorum. Dort wurde der Tee, vielleicht aus Mangel an Zucker, mit Salz „gesüßt“. Diese Erfahrungen waren nun der Beginn einer langen Reise durch viele „kulinarische“ Merkwürdigkeiten.

Sobald die Panne behoben war, fuhren wir nach Uganda. Immer weiter ging es per Autostopp. Afrika ist ja riesengroß, oft fuhren wir die ganze Nacht. Die lehmigen Pisten waren fast nur in der Trockenheit zu befahren. Und an manchen Tagen waren wir in unserem Auto ganz allein auf der Piste.

Über Bibia ging es nach Atiak. Hier in Atiak fand 1995, ein großes Massaker statt. Eine der Rebellengruppen, die „Lord´s Resistance Army“ überrannte die Stadt, exekutierte 300 Männer, und rekrutierte die Jungen als Kindersoldaten und die Mädchen als Sexsklavinnen.

Weiter ging es über Gulu nach Süden. Vielleicht war der Fahrer eingeschlafen, oder vielleicht träumte er sonst so vor sich hin, jedenfalls raste er mit einem Mal in ein massiges Nilpferd, das da über die Straße trottete. Der Fahrer hatte sich wohl verrechnet oder erwartet, dass das Tier einfach weiter trottet. Doch es lief nicht weiter, sondern blieb, von den Scheinwerfern geblendet, stehen. Der Aufprall war so heftig, dass ich dachte, wir wären in einen Elefanten gerast. Ich krachte mit dem Schädel gegen etwas Metallisches, Blut floss, aber etwas Ernsthaftes konnte ich nicht feststellen. Benommen kletterten wir aus dem Wagen. Es war stockdunkel. Das Hippo war spurlos verschwunden.

Die Beleuchtung, der Radiator und anderes im Wagen hatten dran glauben müssen. Jetzt aber, ohne Licht, hatten wir Angst vor Elefanten, die über uns hinweg stampfen konnten. Notdürftig wurde das Auto repariert und fünf Stunden später, der Morgen graute schon, fuhren wir weiter. Mehrmals zeigte mir der Fahrer zertrampelte Pkws am Straßenrand, die alle das Opfer wütender Elefanten gewesen waren.

Bei der folgenden Rast sah man in nächster Nähe eine grasende Elefantenherde. Ich schnappte mir meine Kamera, denn davon brauchte ich unbedingt ein Foto. Also schlich ich mich an einen Bullen heran. Der witterte mich aber viel früher als mir lieb war, trompete wütend in der Gegend herum und raste auf mich los. Ich rannte um mein Leben. Anscheinend aber war ich viel zu unwichtig für ihn, denn plötzlich blieb er stehen und kümmerte sich nicht weiter um diesen deutschen Feigling.

In der Steppe gab es Gnus, Zebras, Löwen, Leoparden, Gazellen, Antilopen, Wasserbüffel, Warzenschweine und auch Paviane. Dort wo sich die Affen, meist in Stadtnähe, schon an die Menschen gewöhnt hatten oder auch gefüttert wurden, waren sie bereits eine wirkliche Plage.

Da mussten unbedingt die Fenster der Autos geschlossen bleiben. Sonst wären die Affen bei einem Halt ins Auto gehopst und hätten alles daraus entfernt, was in ihre Hände gefallen wäre. Einschließlich Taschen und Fotoapparate.

Die grandiose Tierwelt von Ostafrika war bis zum Zeitpunkt meiner abenteuerlichen Reise (1959) ja nur wenigen Europäern ein Begriff. Erst mit dem im gleichen Jahr fertiggestellten Grzimek-Film „Serengeti darf nicht sterben“ ging ein Erwachen um die Welt. Grzimeks Sohn Michael war in diesem Jahr mit seinem Kleinflugzeug tödlich abgestürzt; er war erst 24 Jahre alt.

Nie hätte ich damals gedacht, dass ich bereits 1964 im Alter von 24 Jahren Tierfänger im Amazonasgebiet sein würde und dann noch jahrelang mit Prof. Bernhard Grzimek korrespondieren würde. Ich wurde zu einem seiner wichtigsten Tierlieferanten für den Frankfurter Zoo. Er war ja der dortige Direktor.

Die Wildtiere Afrikas, die mich so sehr beeindruckten, gewannen zusätzlich mit dem 1962 uraufgeführten Film „Hatari“ gewaltige Aufmerksamkeit. Der Abenteuerfilm zeigt Tierfänger bei ihrer Arbeit. Sie sollten wilde Tiere für Zoos einfangen. Und neben John Wayne spielte Hardy Krüger mit. Letzterer wurde sogar Miteigentümer einer Farm, auf der die Fangstation des Films lag.

Im gleichen Jahr plante ich in München meine Auswanderung nach Südamerika, wo ich zwei Jahre später ebenfalls eine kleine Farm recht günstig erwarb und mein Einstieg in den Tierhandel erfolgte.

Aber jetzt hier in Afrika hatte ich von meiner Zukunft nicht den geringsten Schimmer. Ich wollte nur soviel wie möglich erleben und immer weiter umherziehen. Vergnüglich war diese Überlandfahrerei nicht gerade. Denn es gab trotz der minimalen Verkehrsdichte viele Unfälle, die achselzuckend von den Einheimischen mit dem Wort „Accidenti“ erklärt wurden. Damit ist ein schicksalhaftes Ereignis gemeint, das jedes Selbstverschulden ausschließt. Uns Weiße stört diese Denkweise, ebenso einige Inder.

Diese indischen Geschäftsleute, die meist hochgebildet waren, luden mich auch oft zu sich ein und zeigten wahre Gastfreundschaft. Die meisten stammten aus großen indischen Städten. Nun waren sie in einer Art Wildnis gelandet, um neue Existenzen zu gründen. Ihnen missfiel auch das endlose nächtliche Getrommel der Buschneger. Ich aber wäre lieber öfters im Busch umhergestreift, um die Eingeborenen gründlich kennenzulernen.

Die äquatorialen Breiten des ostafrikanischen Grabenbruches bestehen aus Hochebenen, Senken, zahlreichen Seen, sowie tätigen oder erloschenen Vulkanen. Sogar einige schneebedeckte Berge ragen hie und da in dieser fruchtbaren, immergrünen Landschaft auf. Hier weiden die riesigen Viehherden der Massai, Kikuyo und anderer Stämme. Weiter im Osten haben die Berggorillas im Ruwenzori- und Virunga-Gebirge ihre Heimat.