Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

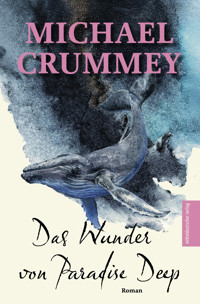

Als ein Wal an der Küste des abgelegenen Fischerdorfs Paradise Deep strandet, erwarten die Bewohner nicht, in seinem Inneren einen stummen, nach Fisch stinkenden, aber erstaunlich lebendigen Mann zu finden. Die Entdeckung dieser mysteriösen Person, die bald auf den Namen Judah getauft wird, lässt die Fischergemeinde nach Antworten suchen, während die prominentesten Bürger darüber rätseln, ob er Mensch oder Tier, Segen oder Fluch, Wunder oder Dämon ist. Obwohl Judah ein schockierender Neuzugang ist, ist Paradise Deep bereits voll von ungewöhnlichen Charakteren. King-me Sellers, der selbsternannte Patriarch, hat es auf eine undurchschaubare Frau abgesehen, die nur als Witwe Devine bekannt ist und mit der er eine jahrzehntealte Fehde führt. Ihre Enkelin Mary Tryphena ist noch ein Kind, als Judah an Land gespült wird, aber sie ist ihr ganzes Leben lang auf ungeahnte Weise mit ihm verbunden. Mit seiner Familiensaga und Liebesgeschichte, die ein Jahrhundert und fünf Generationen überspannt, entführt Michael Crummey in ein abgeschiedenes Fischerdorf auf Neufundland, in dem Realität und Mythen miteinander verschmelzen, und stellt seine Fähigkeit, historische Tiefe mit mythischer Erzählkunst zu verbinden, ein weiteres Mal unter Beweis.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 597

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Arielle, Robin und Ben

Inhalt

{Teil eins}

{1}

{2}

{3}

{4}

{Teil zwei}

{5}

{6}

{7}

Danksagung

{Teil eins}

{Teil zwei}

Die unbesiegbare Macht, die die Welt bewegt hat, ist die unerwiderte, nicht glückliche Liebe.

Gabriel Garcia Márquez

Aus den Tiefen des Meeres will ich sie holen.

Psalmen

{Teil eins}

{1}

Er beschloss sein Leben an der Küste in einer behelfsmäßigen Irrenhauszelle, eingesperrt mit dem Fischgestank, der ihm sein Leben lang so verschwenderisch anhing. Der Große Weiße Wal. Der heilige Judah, Schutzpatron der Hoffnungslosen. Eine Waise aus dem Meer. Er schien dort ganz zufrieden, während er mit einem Nagel an den Wänden kratzte. Mary Tryphena Devine brachte ihm Brot und Trockenfisch, die er auf dem Boden liegen ließ, wo beides Schmeißfliegen anzog und vor sich hin schimmelte.

– Wenn du schon nichts isst, sagte sie, tu mir wenigstens den Gefallen und stirb.

Mary Tryphena war noch ein Kind, als sie ihn das erste Mal gesehen hatte, das war ein ganzes Leben her. Ende April, das Eis in der Bucht war gerade geschmolzen. Der Großteil der dünn gesäten Küstenbevölkerung – Iren, Engländer aus Südwestengland und Inselgeborene zweifelhafter Herkunft – hatte sich auf dem grauen Strand versammelt und wartete darauf, einen Wal zu schlachten, der am Tag des heiligen Markus im seichten Gewässer gestrandet war. Zu einer Zeit, als der Ozean brach lag, die Gärten im unaufhörlichen Regen verrotteten und jeder Winter drohte, sie alle unter die Erde zu bringen. Sie waren keine Walfänger und niemand wusste, wie man den Leviathan wohl töten könne. Aber etwas an der unverhofften Opfergabe des Buckelwals hielt die hungernden Männer davon ab, einfach draufloszuhacken, während der Fisch noch atmete. Als würde dies das Geschenk entweihen.

Sie hatten den Rücken des Wals erklommen, um mit einem schweren Hammer einen Pfahl in ihn zu treiben, in der Hoffnung, ein lebenswichtiges Organ zu treffen, worauf er anfing, anhaltend zu bluten. Da schien es ihnen nur noch möglich, zu warten, bis Gott sein Werk vollendet hatte, und so saßen sie nun da, mit ihren Spaltmessern und Speeren, mit ihren Keschern und Äxten und Sägen und Fässern. Der Wind war schneidend kalt, Mary Tryphena verlor alles Gefühl in Händen und Füßen und sie fror sich ihren kleinen Arsch ab, während der Wal nach und nach, kaum wahrnehmbar, verging. Ab und zu watete Jabez Trim hinaus, stupste das tellergroße Auge an und berichtete, wie Gott so vorankam.

Ein Stück den Strand runter hielt King-me Sellers ein Dame-Turnier mit seinem Enkelsohn ab. Er war von seinen Lagerräumen runtergehumpelt, um Anspruch auf das Tier zu erheben, weil es ja unterhalb der Liegenschaften von „Spurriers“ gestrandet sei. Die Fischer wandten ein, dass der fragliche Strand unbebaut sei und gemäß der Tradition allen gehöre, was wiederum bedeute, dass der Wal Strandgut sei, auch nicht anders, als wenn ein Schiff angespült worden wäre. King-me drohte, wenn er nicht die Leber des Wals und acht Fässer Öl kriegte, würde der ganze Haufen vors Gericht kommen, dem er als Friedensrichter vorstand.

Nachdem man sich geeinigt hatte, hieß er seinen Enkelsohn sein verkratztes, hölzernes Dame-Brett holen, und sie bestückten es mit flachen Kieseln, als Ersatz für die im Lauf der Jahre verlorengegangenen Spielsteine. Außer seinem Enkelsohn wollte niemand mit Sellers spielen, der dafür bekannt war, die Regeln zu seinen Gunsten zu ändern, und nicht davor zurückschreckte, ganz offen zu mogeln, um zu gewinnen. Wer sich beschwerte, dem sagte er, dass es sein Spielbrett sei, und für ihn hieß das, dass auf seinem Brett auch nach seinen Regeln gespielt würde. Seine regelmäßigen Ausrufe von „King me!“, „Dame!“, waren der einzige menschliche Laut auf dem Flutstreifen, während sie warteten.

Mary Tryphena war eingeschlafen, als die Männer schließlich ins flache Wasser stürzten und ihr Vater ihr zurief, sie solle die Witwe Devine holen gehen. Wie befohlen, verließ sie den Strand und nahm den Weg am Wasser entlang durch Paradise Deep und den Anstieg der Tolt Road hinauf. Sie überquerte die Landzunge, die sich zwischen den beiden Buchten erhob und ging weiter bis nach Gut hinein, der Siedlung an der Flussmündung, wo ihre Großmutter an jenem Morgen Mary Tryphenas Bruder auf die Welt geholt hatte. Als sie und die alte Frau zurückkehrten, war der Flutstreifen rot vor Blut, das Wasser des Hafens von einer Fettschicht überzogen, Herz und Leber bereits in die Fischerschuppen von King-me gekarrt, zwei Männer dabei, mit Äxten Fischbein aus dem Kiefer des Tieres herauszuschlagen, das Maul so riesig, dass sie fast aufrecht darin stehen konnten. Frauen und Kinder trieben Fässer ins flache Wasser, um die Blubberfetzen einzusammeln, die man ihnen hinunterwarf. Mary Tryphenas Großmutter knotete ihren Rock über den Knien zusammen und watete mit grimmigem Blick ins Wasser.

Die unschöne Arbeit zog sich den ganzen Tag über hin. Über dunklen Feuern auf dem Strand wurde aus dem Blubber Öl gewonnen; der Mief stand über dem Hafen, als würden die Männer unter der niedrigen Decke eines Lagerhauses schuften. Wo der Kadaver zur Seite fiel, wurde sein weißer Unterbauch freigelegt, trieb der Magen frei im flachen Wasser. Die Toucher-Drillinge stachen ein wenig ziellos mit Messern und Fischspeeren in die massigen Eingeweide; schmutziges Meerwasser ergoss sich aus dem Schnitt, eine Blutfontäne, ein Schwarm unverdauter Lodden und Heringe, und dann kam der Kopf zum Vorschein, worauf die Jungs aufschrien und von ihrem Tun abließen. Es war der Kopf eines Menschen, das Haar weiß gebleicht. Ein blasser Arm flutschte aus dem Einschnitt und baumelte ins Wasser.

Einen Augenblick lang sagte und tat keiner etwas, als ob sie damit rechneten, dass sich der Mann aus eigener Kraft aufrichten und an Land gehen würde. Schließlich watete die Witwe Devine hinüber und machte der Sache ein Ende, schnitt ihn frei, und der Körper glitt ins Wasser. Die Katholiken bekreuzigten sich, und Jabez Trim sagte: Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen.

Die Witwe Devine und Mary Tryphenas Vater zogen den Körper aus dem Wasser. Niemand sonst wollte ihn anfassen, obgleich der ganze Strand zusammenlief, um einen Blick zu riskieren. Das Gesicht eines jungen Mannes, aber einzelne Absonderlichkeiten machten es unmöglich, das Alter zu schätzen. Weiße Augenbrauen und Wimpern, ein Flecken salzweißen Haares im Schritt. Selbst die Lippen waren farblos, die Brustwarzen so bleich, dass sie kaum zu sehen waren. Mary Tryphena umklammerte das Bein ihres Vaters und starrte einfach nur hin. Callum hielt sie bei der Schulter, auf dass sie nicht näher ging.

King-me Sellers stieß den Körper mit seinem Gehstock an. Er warf der Witwe Devine einen Blick zu, drehte sich um und fasste die Umstehenden ins Auge. – Das ist ihr Werk, sagte er. – Der Teufel steckt in ihr, sie hat diese Kreatur in unseren Hafen gerufen, Gott weiß wozu.

– Du meinst wohl herbeigehext?, fragte James Woundy

So lange war es her, dass King-me die Witwe Devine solcher Dinge bezichtigt hatte, dass einige in der Menge geneigt waren, ihn ernst zu nehmen. Ein paar weitere hätte er vielleicht noch überzeugen können, hätte er nicht sein Vieh ins Spiel gebracht. – Ihr wisst ja, was sie meiner Kuh angetan hat, sagte er, und jeder Kuh, die die wiederum geboren hat!

Das war ein alter Witz an der Küste, und ein abschätziges Zucken ging bereits durch die Runde, als die Witwe Devine sich über den Körper beugte und mit der Spitze ihres Messers an den verschrumpelten Penis schnipste. – Hätt ich was damit zu tun, sagte sie, hätt ich der armen Seele ein bisschen mehr mitgegeben als das!

King-me löste sich energisch aus der Gruppe der lachenden Umstehenden und sagte, er wolle mit all dem Teufelszeug nichts mehr zu tun haben. Doch niemand folgte ihm. Eine Weile standen sie herum und diskutierten das wundersame Ereignis: ein Fischer, der im Sturm über Bord gegangen war, ein Selbstmörder, den zu viele Monate auf See wunderlich gemacht hatten – müßige Spekulationen, die nicht im Ansatz das Erscheinen des Mannes oder dessen Grab im Bauch des Wals erklärten. Am Ende kamen sie zu dem Schluss, dass das Leben ein Rätsel sei und jenseits menschlicher Vorstellungskraft. Eine Feststellung, mit der sie gut leben konnten, auch wenn sie wenig Trost enthielt. Die bedauernswerte Seele verdiente ein christliches Begräbnis, und schließlich gab es heute ja auch noch einiges zu tun.

Es gab an der Küste keine Kirche. Ein dominikanischer Wanderprediger namens Phelan sprach die Messe, wenn er auf seinen endlosen geistlichen Runden bei ihnen vorbeikam. Und Jabez Trim hielt einmal in der Woche einen protestantischen Gottesdienst in einem von Sellers Lagerräumen ab, der von beiden Glaubensrichtungen besucht wurde, wenn Father Phelan auf Wanderschaft war. Trims Autorität ruhte allein auf der Tatsache, dass er lesen konnte, und auf einer unvollständigen Ausgabe der Bibel, doch noch die letzte Seele an der Küste drängte sich in die Lagerhalle, um sich eine kleine Weile an der Heiligen Schrift zu laben. Um eine Stunde lang einmal nicht an das Salz und die ewige Plackerei denken zu müssen, sondern an Myrrhe, Aloe und Ysop, an Granatäpfel und Feigen und Trauben, an Zimt und Zedernholz und silbergeschmiedete Schwerter. Jabez vermählte protestantische Paare, taufte ihre Kinder und beerdigte ihre Toten, und er erklärte sich bereit, ein paar Worte zu sprechen, bevor der Leichnam unter die Erde gebracht würde.

Mary Tryphenas Vater hob den Leichnam unter den Achseln an, James Woundy nahm die Beine, und der traurige kleine Beerdigungszug begann seinen langsamen Aufstieg vom Flutstreifen. Am Rand des Strandes waren drei Steinstufen, und während sie sich dort abmühten, klappte der Oberkörper zusammen und ein stinkender Schwall schoss aus den Gedärmen. James Woundy sprang der Sauerei aus dem Weg und ließ den Körper auf den Stein fallen. – Jesses, Jesses, Jesses, sagte er, mit einem Gesicht fast so weiß wie das des Leichnams. Callum wollte, dass er wieder mit anfasse, doch er weigerte sich. – Wenn er lebendig genug ist zu scheißen, meinte James Woundy, ist er auch lebendig genug zu laufen.

Während dieses Streites stand Mary Tryphena einfach nur da und starrte auf den bleichen, bleichen Mann. Dem Bauch des Wals entkommen, und jetzt lag er da tot auf den Steinen in seinem eigenen Schmutz. Ankunft und Abgang. Was dann auch das Ende der Geschichte hätte sein sollen, nur dass es das doch nicht war. Schaum bildete sich an seinem Mund, und als der Leichnam zu husten anfing, stoben alle außer der Witwe und Mary Tryphena auseinander und rannten vom Strand nach Hause, als seien ihnen Höllenhunde auf den Fersen.

Die Witwe Devine drehte den Fremden an der Schulter um und schlug ihm auf den Rücken. Er spuckte Meerwasser und Blut aus und sieben winzige Fische, einen nach dem anderen, in der Größe wie die kleinen Stichlinge, die Mary Tryphena im flachen Wasser vom Nigger Ralph’s Pond fing. Wie sie da über ihm standen, kam Selina Sellers auf den Streifen, im Schlepptau ihren Enkelsohn, der eine Fischtrage hinter sich herzog. Selina war eine kleine, schmächtige Frau und wäre in dieser Hinsicht für die Schwester des Jungen durchgegangen, doch an ihrer Haltung war nichts Kindliches. – Den kannst du nicht bei euch daheim haben, sagte Selina zu ihnen. – Nicht, wenn da ein neugeborenes Baby ist, das grade seine ersten Atemzüge auf dieser Welt tut. Die Witwe Devine nickte. – Wir bringen ihn in einem der Fischerschuppen unter, so machen wir’s.

– Die Kälte wird ihn umbringen, sagte Selina.

Sie starrten auf den Fremden, während sie sprachen, wollten sich nicht in die Augen schauen. Sein Körper bebte, zitterte und krampfte.

– Es gibt nur einen Ort für ihn, sagte Selina.

– Ich glaub nicht, dass Master Sellers so scharf drauf wär.

– Lass Master Sellers mal meine Sorge sein.

Sie hievten den Fremden auf die Fischtrage und machten sich an den Aufstieg zu Selinas Haus auf dem Gaze-Berg. Als sie die Trage schließlich durch die Eingangstür bugsierten, schaute die ganze Bucht aus sicherer Entfernung zu. Jemand benachrichtigte King-me in seinem Laden. Er rannte ihnen nach, rief, man solle das widerliche Geschöpf von seinem Haus fernhalten. Er hatte allen geschworen, dass die Witwe Devine das Haus niemals betreten würde, aber es war unklar, ob er sich nun auf die alte Frau oder auf das leuchtend weiße Wesen bezog, das sie ins Haus karrte. Selina riegelte die Tür hinter sich ab, und sie gingen nach drinnen.

Mary Tryphena und King-mes Enkelsohn drückten sich an die Wand, unsichtbar inmitten der Geschäftigkeit, mit der Wasser zum Kochen gebracht und Decken herbeigeschafft wurden. King-me hämmerte mit seinem Gehstock an die Tür, stieß Drohungen aus, während sich draußen Gesichter ans Fenster drängten. Mary Tryphena war noch nie in Selinas Haus gewesen, doch die Pracht darin nahm sie gar nicht wahr. Sie hatte das ganz eigenartige Gefühl zu fallen, während sie auf den nackten Fremden blickte. Schwindel überkam sie. Sie nahm ihre Haube ab, um gegen die widerliche, warme Übelkeit, die sie beschlich, anzukämpfen. Sie griff nach dem Rocksaum von King-mes Enkelsohn, der neben ihr stand. – Kann mir vorstellen, diesen Tag wirst du lange nicht vergessen, sagte er. Der Junge stotterte schrecklich – T-t-t-Tag, sagte er – und Mary Tryphena war die Nähe zu ihm peinlich. Sie wandte sich ab, blieb jedoch dicht an seiner Seite.

Da öffnete der Mann, den sie heiraten würde, zum ersten Mal die Augen und wandte ihr von der anderen Seite des Raumes sein Gesicht zu. Wässrig-blaue Augen, die auf ihr ruhten. Die sie in sich aufnahmen.

Selinas Haus war mit nichts an der Küste zu vergleichen. Es war ein Bauernhaus im Wexford-Stil, um einen großen Kamin aus Feldsteinen herum gebaut, mit abgeschliffenen Holzböden im Obergeschoss und im Erdgeschoss. Zweiflügelige Fenster, importiert aus Südwestengland, an den Türen eiserne Beschläge. Selina war die Tochter eines Kaufmanns aus Poole, und das Haus war ein Hochzeitsgeschenk, auf dem der Brautvater bestanden hatte, bevor er der Verbindung zustimmte. Sie war frisch verheiratet mit King-me und erst ein paar Wochen an der Küste, als das Haus Gestalt anzunehmen begann, die Fundamente gelegt wurden, im Juni, als der Frost zurückging. Doch kaum ging die Fischereisaison richtig los, verlor King-me das Interesse an jenem häuslichen Projekt. Hernach lagen die Steine jahrelang ungeschützt im Boden, und das Holz, das er auf einem „Spurriers“-Schiff eingeführt hatte, wurde grau unter Lagen von Tannreisern, derweil Lager und Fischerschuppen gebaut und erweitert wurden, derweil Boote gezimmert und in der Bucht zu Wasser gelassen wurden.

Selina lebte sieben Jahre lang in einer einfachen Blockhütte, deren unbehauene Balken mit Moos abgedichtet und mit Schindeln aus Rinde verkleidet waren. Die Hütte hatte einen Lehmboden und ein mit Grassoden gedecktes Holzdach und hob sich von den umgebenden Gebäuden lediglich durch ein Übermaß an Fenstern ab, der einzige Prunk, den King-me hingekriegt hatte. Sie gebar drei Kinder in der Hütte, während King-me versprach, im nächsten Jahr zu bauen: Wenn der Trockenfisch gebündelt und auf die „Spurriers“-Schiffe verladen sein würde, wenn das Wetter mal gut sein würde; im nächsten Jahr.

Am Morgen ihres siebten Hochzeittages weigerte sich Selina, aufzustehen. – Ich werd hier liegen, sagte sie zu ihrem Ehemann, bis ich in diesem Haus eine Tür hinter mir schließen kann.

Sellers ließ sie eine Woche lang liegen. Erst dann wurde ihm klar, wie groß ihre Verzweiflung war. Sie erlaubte ihm nicht einmal, an ihrer Seite zu schlafen, in seinem eigenen Bett. Es schien ihm ein schwachsinniges Unterfangen, die Idee einer Verrückten. Aber selbst auch verzweifelt, schickte er einen Bediensteten zu dieser Witwe, und bat sie, Selina zur Vernunft zu bringen.

Außer der Witwe Devine gab es an der Küste niemanden, der etwas von Medizin verstand. In den Jahrzehnten nach dem Begräbnis ihres Mannes geriet ihr Vorname außer Gebrauch, nur ein paar wenige kannten ihn überhaupt noch. Sie hatte jede Krankheit erlebt, mit der diese Welt einen Menschen quälen konnte, und schien gegen jede dieser Krankheiten ein Heilmittel oder einen Zauberspruch zu haben. King-me wartete unten am Lager, ließ die beiden Frauen in der Blockhütte alleine, dort, wo Selina ihren schwachsinnigen Protest veranstaltete. Als er die Witwe Devine auf der Tolt Road heimgehen sah, holte er sie ein und verlangte zu wissen, was seiner Frau fehle.

– Nichts, was ein richtiges Haus nicht richten könnte, sagte sie.

– Du solltest sie wieder zur Vernunft bringen!

– Wenn ich du wäre, Master Sellers, sagte sie, würd ich mich mit Hammer und Säge an die Arbeit machen.

Der hölzerne Rohbau mit Dach und Fenstern stand innerhalb eines Monats. An dem Morgen, als Jabez Trim die Haustür einhängte, verließ Selina das Bett, zog sich an, packte ihre Kleidung in einen Koffer und ging die fünfzig Meter hinüber zu ihrem neuen Heim. Es hieß bei allen nur „Selinas Haus“, und so nannten die Leute es auch noch hundert Jahre, nachdem Sellers Frau auf dem Französischen Friedhof begraben und zu Staub geworden war.

Der Fremde blieb nur eine Nacht in dieser extravaganten Herberge. Wie Rauch von einem Feuer aus feuchtem Holz stieg ein atemberaubender Gestank nach totem Fisch von seiner Haut auf, setzte sich in jede Ritze. Trotz der zur eisigen Kälte hin geöffneten Fenster ließ der Geruch die Hausbewohner nicht schlafen. Am folgenden Morgen befahl King-me den Fremden aus dem Haus; Selina hatte nicht mehr länger die Kraft, sich zu streiten. Zwei von Sellers Bediensteten trugen ihn auf einer Fischtrage an den Häusern von Paradise Deep vorbei über die Tolt Road nach Gut, einen Tross Zuschauer im Schlepptau. Der Mann so schwach, dass er nur in den Himmel blicken konnte, während man ihn über die Straße holperte.

– Der is direkt aus dem Walbauch gekommen, verkündete James Woundy, als sei er der Einzige, der es gesehen hatte. – Gott is mein Zeuge, das isser. So wie dieser Judas in der Bibel.

– Nicht Judas, du Depp.

James drehte sich zu Jabez Trim. – Wer war es dann, Mr. Trim?

– Das war Jonah. Jonah wurde vom Wal verschluckt.

– Sind Sie sicher, dass das nich Judas war, Mr. Trim?

– Judas war der Jünger, der unseren Herrn für dreißig Silberlinge verraten hat.

– Und sie haben ihn über Bord geworfen, sagte James. So stell ich mir das vor. Ins Meer geworfen, weil er den Herrn verraten hat. Mit einem Mühlstein um den Hals. Und Gott hat ihn von nem Wal auffressen lassen. Damit’s ihm eine Lehre ist.

– Jonah ist vor dem allmächtigen Gott geflohen, beharrte Jabez. – Gott hatte ihn zum Propheten erwählt, aber Jonah wollte lieber zur See fahren und er floh auf einem Schiff vor Gott davon. Und er wurde von seinen Kameraden ins Meer geworfen, um sich vor einem schrecklichen Sturm zu retten, den ihnen der Herr geschickt hatte. Und Gott sandte einen Wal, Jonah zu verschlingen.

– Das ist ne schöne Geschichte, Mr. Trim, sagte James. Aber irgendwie hab ich sie anders in Erinnerung.

– Gottverdammt, James Woundy, muss ich vielleicht die Bibel holen und es dir zeigen?

– Na ja, Sir, wo ich ja nicht lesen kann, wüsst ich nicht, wie das die Sache klären würde.

– Na, dann wirst du dich eben auf mein Wort verlassen müssen, sagte Jabez.

Im Haus der Witwe wurde kein großes Aufheben gemacht. Die alte Frau trat heraus, nahm die Lieferung in Empfang, als hätte sie sie selbst bestellt, und führte die Bediensteten zur Tür hinein. Sie lagerte den Mann auf der Trage vor der Feuerstelle, wusch ihn mit Seifenlauge und Karbol und einem Gebräu aus Fichtenharz und Asche ab, aber der üble Geruch wollte nicht weichen. Er hatte seit seinem Erscheinen keinen Bissen zu sich genommen und behielt weder die Ziegenmilch noch den Tee bei sich, den die Witwe Devine für ihn zubereitete. Und Mary Tryphenas kleiner Bruder, bei seiner Geburt gesund und mit großem Appetit, bekam Koliken, ließ sich nicht beruhigen und verweigerte die Brust seiner Mutter, nachdem der Fremde im Haus war. Dass beide Ereignisse zusammenhingen, war allen klar, auch wenn es niemand auszusprechen wagte; als ob das Aussprechen dieser Dinge ihre Wirkung auf die Welt verstärken würde.

Selbst Mary Tryphena verfiel in jenen ersten Tagen in ungewöhnliche Schweigsamkeit und verbrachte so viel Zeit wie möglich außer Haus. Sie ging auf den Tolt-Berg hinauf, von wo aus sie den Wal des Fremden gesichtet hatte, und versuchte, den bizarren Ereignissen einen Sinn zu geben. Ihr ganzes junges Leben lang hatte man sie verspottet, weil sie noch zu den einfachsten Dingen Fragen stellte, als zeige sich in ihren Fragen eine Art kindlicher Begierde. Sei nicht so neugierig, sagten die Leute. Halt den Mund und schau zu.

Mary Tryphena war vier, als ihre Schwester auf die Welt kam. Sie verstand damals so wenig von den Dingen des Lebens, dass ihr nicht einmal klar gewesen war, dass ihre Mutter schwanger war. Ihr Vater, wie er mit ihr ins Hinterland bis zum Nigger Ralp’s Pond ging, ihr zeigte, wie man im flachen Wasser Babyfischlein mit der Hand fing. Das neugeborene Mädchen, das in den Armen ihrer Mutter schlief, als ihre Großmutter sie an jenem Abend zurück nach Hause holte. – Wer ist das?, fragte Mary Tryphena. – Das ist deine Schwester Eathna, sagte ihre Mutter. – Hab sie im Rübenbeet gefunden, nackt wie ein Fisch.

Die Vorstellung schien zu verrückt, um ihr Glauben zu schenken. Aber sie musste zugeben, der kahle und zerschrammte Kopf des Kindes, die abstoßend violette und weiße Haut hatten durchaus etwas Rübenartiges.

Mary Tryphena wurde der Unterschied schnell klar und sie fühlte sich veralbert. Schau zu und lerne, hatte es hundertmal geheißen. Sie fing an, die Witwe Devine auf ihren Krankengängen zu begleiten, auf denen die alte Frau Fieber, Eiterflechten, Husten, Rachitis und schwärende Wunden behandelte. Ihre Großmutter schränkte ihre Neugier nicht ein, aber sie bestand darauf, sich alleine aufzumachen, wenn eine Geburt oder ein Todesfall anstand, und die Gegebenheiten jener elementaren Übergänge entgingen ihr. Ankunft und Abgang. Eathna verließ sie, wie sie gekommen war: plötzlich und ohne Vorwarnung.

Lizzies dritte Schwangerschaft ließ sich vor Mary Tryphena nicht verbergen, und sie war ganz besessen vom kugeligen Bauch ihrer Mutter. Sie betrachtete die Ein- und Ausgänge ihres eigenen Körpers, und es schien ihr keine vernünftige Lösung für die missliche Lage ihrer Mutter zu geben. Trotzdem machte sie sich bereit, immerhin war sie neun Jahre alt, Zeugin von etwas zu werden, was ein hässlicher, viehischer Kampf zu werden versprach. Doch als die Geburtswehen ihrer Mutter einsetzten, hieß die Witwe Devine sie, dem Geburtszimmer fernzubleiben, und Mary Tryphena ging gleich ganz aus dem Haus, verzog sich auf den Tolt, um zu schmollen.

Es war ihr, als sei sie in eine Welt geboren, in der alle außer ihr über allumfängliches Wissen verfügten, und die einzige annehmbare Möglichkeit, Erhellung zu erlangen, war das Warten auf deren ungewisse Ankunft. Sie starrte aufs Wasser, auf die endlose, graue Weite des Ozeans unter ihr, der die endlose, graue Nichtigkeit ihres Lebens widerspiegelte. Das Nichts erstreckte sich meilenweit in alle Richtungen, nichts, nichts, nichts; sie war kurz davor zu heulen angesichts dieses Gedankens; da durchbrach der Buckelwal die Wasseroberfläche, stieg der gigantische Körper mit der Nase voran fast vollständig aus dem Wasser, bevor er gischtumschäumt zurückfiel. Mary Tryphena bekam am ganzen Körper Gänsehaut, und ihre Kopfhaut spannte sich.

Der Wal tauchte ein zweites und ein drittes Mal auf, als wolle er ihre Aufmerksamkeit erregen, dann schoss er durch die Hafeneinfahrt von Paradise Deep und fuhr pfeilgerade ins Flachwasser, wie ein Nagel, der ins Holz getrieben wird. Als sie zur Tür hereinlief, war ihre Kehle ganz rau vom Rufen und von der kalten Luft, durch die sie gerannt war.

– Du hast einen neuen Bruder, sagte Callum und wollte sie in das Zimmer führen, wo sich der Säugling gerade durch die ersten Momente seines Lebens schrie. Doch Mary Tryphena schüttelte den Kopf und zog ihren Vater nach draußen.

In ihrem kindlichen Hochmut glaubte sie, sie sei schuld daran, wie die Dinge nun standen, dass ihre Begierde, über die Welt Bescheid zu wissen, ihnen den Fremden gebracht und ihren Bruder krankgemacht habe. Sie hatte den Eindruck, sie bezahle für etwas, in das sie besser nie ihre Nase gesteckt hätte.

Die Gesundheit des Fremden und des Neugeborenen verschlechterte sich stündlich, und die Kindsmutter flehte Callum schließlich an, die Kreatur fortzuschaffen, die sie für den Zustand des Kindes verantwortlich machte, ihn aufs Meer rauszubringen, ihn dorthin zurückzubringen, wo er hergekommen war. Nur die Witwe Devine konnte Callum davon abhalten.

Niemand verstand das Mitgefühl der alten Frau mit dem Fremden, aber so sei sie eben, sagte man sich. Während ihrer ersten Jahre an der Küste brachte eine von King-mes Hennen ein Küken mit vier Beinen hervor. Das groteske kleine Wesen konnte weder stehen noch gehen und galt den Bediensteten als schlechtes Omen, und sie wollten es ertränken. Doch die Witwe Devine entfernte zwei der Beine, brannte die Wunden mit einer Röstgabel aus und bestrich sie mit Kerzenwachs. Zur Erholung hielt sie das Küken in einer mit Stroh ausgeschlagenen Kiste neben dem Herd. Zog es zu einer guten Legehenne heran.

Diese Geschichte kam jedes Mal auf, wenn im Leben der Witwe wieder einmal Seltsames passierte, als mache es die Frau irgendwie begreiflich. Und in diesem Fall ließ sie das gerne so stehen. Sie erzählte niemandem von den Träumen, die sie vor Lizzies Geburtswehen geplagt hatten: davon, Babys in die Welt zu helfen, die an Schulter oder Hüfte zusammengewachsen waren. Sie nahm ein Fischmesser, um die Kinder voneinander zu trennen, schnitt in Panik in das Fleisch, hielt sie an den Füßen hoch, während ihr das Blut in die Ärmel rann. Beide Kinder starben ihr unter den Händen weg, und jedes Mal wachte sie mit der Gewissheit auf, das Trennen habe sie getötet.

Als Lizzies Zeit gekommen war, erlaubte die Witwe nicht, dass Mary Tryphena die Geburt mit ansah, weil sie das Schlimmste befürchtete. Doch das Baby war gesund, nichts deutete auf ihre Träume hin. Und dieses Fehlen beunruhigte sie. Als sei da etwas Verborgenes in dem Kind am Werk, unter der Oberfläche, etwas, das sie weder erkennen noch behandeln konnte. Sie wurde das Gefühl nicht los, sie habe die gleichzeitige Ankunft ihres Enkelsohns und des Fremden vorhergesehen, als seien ihre Schicksale miteinander verbunden. Und sie war erleichtert, das übelriechende Ding unter ihren Fittichen zu haben.

Das Haus gehörte der Witwe, und sie ließ nicht mit sich reden. Doch als Lizzie drohte, mit den Kindern in Selinas Haus in Paradise Deep zu ziehen, opferte Callum einen Geräteschuppen, in dem Heurechen, Sensen und Fischspeere aufbewahrt wurden, um einen Schlafplatz für den Fremden herzurichten. Der Umzug verbesserte weder den Zustand des Kindes noch den des kranken Mannes, und für eine Weile zweifelte die Witwe Devine an sich, da sie doch beide zu verhungern drohten.

Jabez Trim kam herüber aus Paradise Deep, stand in der Tür der Witwe, wollte mit Callum sprechen. Das Kind war noch immer ungetauft, und es sah nicht so aus, als ob Father Phelan vor der Loddensaison zurück sein würde. Wenig Chancen, das Leben des Kindes zu retten, sagte Jabez, aber man müsse an die Seele denken. Jabez ähnelte einem Baumstumpf, sein Blick auf die Welt war begrenzt, doch seine Wurzeln reichten tief und seine Überzeugungen waren unerschütterlich. Ein anständiger Kerl, und niemand bei klarem Verstand hatte das je bestritten. – Ich kann dir nur anbieten, was unsere Kirche macht, falls du mich brauchst, Callum.

– Was ist mit dem anderen?, fragte die Witwe Devine.

– Der wird schon getauft sein, denk ich mal, wenn das bei seinen Leuten so üblich ist.

– Er hat es nicht verdient, da draußen in dem Schuppen wie ein Tier zu sterben, Jabez.

Jabez Trim verstand nicht, was von ihm verlangt wurde, wiewohl er sah, dass die Witwe selbst nicht weiterwusste. – Ich kann nicht viel mehr für ihn tun als das, was Sie schon für ihn getan haben, Missus.

– Wir könnten ihn zusammen mit dem Kleinen zu Kerrivan’s Tree bringen, sagte sie.

Jabez schaute Callum an, was wohl der von diesem bizarren Vorschlag hielt, doch der Jüngere zuckte nur mit den Schultern. – Wenn du glaubst, das hilft, sagte Jabez.

An der Küste wurden die Toten zur Beerdigung in Segeltuch oder alte Decken gehüllt, doch Callum war der Gedanke unerträglich, das Kind so nackt, so unbehütet der Erde zu übergeben. Noch vor der Taufe hatte er einen winzigen Sarg aus Fichtenholz gebaut, die Fugen mit Werg versiegelt, und so hing der Kasten an einem Haken im Kinderzimmer, bereit, seinen zukünftigen Inwohner aufzunehmen. Jabez Trim spendete im Haus das Sakrament, und dann gingen sie ans andere Ende von Gut, dahin, wo Kerrivan’s Tree stand. Lizzie trug das Kind, James Woundy und Callum zogen den Fremden auf der Fischtrage; James bestand darauf, vorauszugehen. – Ich werd nicht nochmal in der Nähe von seinem Arsch stehen, sagte er.

Der Apfelbaum war von einer Steinmauer umgeben. Seine kahlen Äste hingen tief und reichten fast bis zur steinernen Umfassung. Sarah Kerrivan hatte den Setzling hundert Jahre zuvor aus Irland mitgebracht, doch der Baum hatte immer nur Holzäpfel hervorgebracht, zu sauer zum Essen. Auf dem Boden lagen noch vom Frost gezeichnete Früchte des vergangenen Herbstes, vor Monaten heruntergefallen. Man hätte den Baum schon längst gefällt, wär’s nicht, dass Sarah Kerrivan und ihr Mann William keinen Tag ihres Lebens krank gewesen waren; sie segelten unbehelligt durch die Ausbrüche von Cholera und Masern und Diphterie, die sich durch die Küste fraßen. Ihre übernatürliche Gesundheit verlieh allem in ihrem Besitz eine Aura des Gesegnetseins, einschließlich des Baumes, den Sarah über das Meer gekarrt hatte. Jedes in Gut geborene Kind und viele aus Paradise Deep waren in den vergangenen hundert Jahren durch die Zweige gereicht worden, um all das Böse, das die Welt für ein Kind bereithielt, abzuwehren – Typhus und Beriberi, Fieber, Krämpfe, Knochenbrüche, Keuchhusten, Rachitis. Ein Kind galt den Leuten erst wirklich als getauft, wenn es diesen Reigen getanzt hatte.

Das Ritual war üblicherweise von Lachen und laut gerufenen Segenssprüchen begleitet, doch als der kranke Säugling durch die Zweige gereicht wurde, herrschte nur traurige Stille. Mary Tryphena stand mit der Witwe Devine außerhalb der niedrigen Steinmauer, sah zu, wie Callum und Lizzie weinten, als gleite das Kind aus ihren Händen direkt in die Hände der Toten. Und dann, wie der weißhaarige Fremde unbeholfen durch die Zweige gezerrt wurde, der Mann in seiner stummen Hilflosigkeit wie ein Neugeborenes. Haut so weiß wie Eis. Die Fischtrage verhedderte sich in den Ästen, der Fremde drohte auf die Erde zu fallen, sie mussten ihn an den Schultern halten, während sie sein Krankenbett befreiten, dabei schrien und fluchten. Die Verhöhnung von etwas Heiligem; Lizzie ging fort, im Arm das Baby, das gerade auf den Namen Michael getauft worden war. Die Trage aus dem Dickicht der Äste befreit, trugen sie den namenlosen Mann zurück in seinen Schuppen und setzten ihn auf sein Bett; die Witwe Devine saß stumm in der Tür, leistete ihm Gesellschaft. Um ihn sterben zu sehen, so sprach sie später davon, in ihrer Stimme eine tiefe Verwunderung, wie sehr es doch unmöglich sei, den Lauf der Dinge vorauszusagen.

Der darauffolgende Sommer war ungewöhnlich trocken und warm, und Kerrivan’s Tree brachte zum ersten Mal in seinen hundert Jahren im Fegefeuer der Küste Früchte hervor, die süß genug zum Essen waren.

Father Phelan tauchte erst einen Monat nach der Taufe auf, beim Haus der Witwe, noch bevor sich die Leute für ihr Tagwerk zu den Fischerschuppen oder an den Strand aufmachten. Die Witwe Devine und Lizzie saßen mit Callum am Tisch, über der kalten Feuerstelle der Kessel, eine verlorene Kerze machte den Raum zur Höhle. – Kommen Sie rein, Father, sagte Callum. – Wir wollten gerade den Rosenkranz beten.

– Du bist ein schamloser Lügner, Callum Devine.

– Wir haben Sie vermisst, Father, sagte die Witwe Devine.

– Bin grad erst angekommen, sagte er.

Father Phelan hatte die Angewohnheit, bei Nacht aufzutauchen, und niemand wusste, wie er seine Reisen bewältigte, ob er über Land oder das Meer reiste. Außer der Tolt Road und unwegsamen Pfaden zu Süßwasserteichen und Beerengebüschen im Hinterland gab es an der Küste keine Straßen. Die Strecken, die er behauptete durch die Wildnis zu laufen, nahm ihm kein Mensch ab, ganz zu schweigen von den Bootsfahrten entlang einer wilden und unberechenbaren Küste.

– Na, wie haben Sie Ihren Weg diesmal zu uns gefunden, Father?, fragte Callum.

– Durch die Gnade Gottes, sagte der Priester.

Als junger Mann hatte er die halbe Welt bereist, bevor er sich seinen religiösen Studien zuwandte. Er erzählte von seiner Zeit auf den Westindischen Inseln und den Sandwich-Inseln und in Afrika; kein Mensch verstand, warum er das warme Klima, Bäume voller Früchte, halbnackte Frauen am Strand gegen Prüfungen eingetauscht hatte, die nur noch von jenen Hiobs überboten wurden. Als er auf Neufundland anlangte, waren die katholische Kirche und ihre Riten verboten, und Phelan nahm die Beichte an versteckten Orten an der Südküste von Avalon ab, hielt illegale Messen in Fischerschuppen in Harbour Grace und Carbonear ab, spendete Segen und das Sterbesakrament in den Küchen und Schlafzimmern der Iren, die sich über die Küste verteilten. Ein Dutzendmal war er der Verhaftung durch die Engländer entkommen; einmal, indem er in ein Plumpsklo gesprungen war, derweil keine zehn Meter entfernt Soldaten das Haus seiner Glaubensbrüder durchsuchten. Er erzählte die Geschichte mit einem fast manischen Entzücken: Wie er da bis an die Knie in der Scheiße stand, in der Hoffnung, dass keiner der Engländer dem Ruf der Natur folgen müsste.

Die Witwe Devine fand, er sei ein Idiot, und hielt mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Andererseits hatte sie an der Küste Jahre ohne Liturgie und Sakrament erlebt und erfreute sich nun dieser Gaben, egal, was sie dafür auf sich nehmen musste. Father Phelan behauptete, sie sei der einzige Mensch in der neuen Welt, vor dem er sich fürchtete, was sie als billige Schmeichelei abtat. – Wenn Sie das Trinken und das Rumgehure lassen würden, wären Sie sogar ein halbwegs anständiger Priester, sagte sie zu ihm.

– Halbwegs anständig, sagte er, ist das Opfer nicht wert.

Er war dünn, sprunghaft und unberechenbar; man glaubte gern, dass er sich in ein Plumpsklo rettete, wenn es die Umstände erforderten. Gerne gab er die schändlichsten und anstößigsten Beichtgeschichten seiner jeweils letzten Reisen wieder, nannte Namen und Orte, Ehebrüche, sexuelle Neigungen und Gotteslästerungen. Er besaß keinerlei Schamgefühl, und genau diese Eigenschaft machte ihn in den Augen seiner Gemeinde zu einem Mann Gottes.

– Hab gehört, du hast das Haus mit einem weiteren Devine gesegnet, sagte er.

– Er schläft da hinten, tief und fest, sagte Callum. – Kein Mucks von ihm, die ganze Nacht.

Lizzie zu Gefallen sprachen sie Englisch. Ihr Irisch reichte aus, um ihre Kinder zu maßregeln und mit ihrem Mann zu schlafen, doch weitergehenden Gesprächen konnte sie nicht folgen. Sie stand auf, das Baby aus dem Kinderzimmer zu holen, und Mary Tryphena kletterte aus ihrem Bett, um sich zu den Erwachsenen am Tisch zu gesellen.

– Lass dich mal ansehen, sagte der Priester. Er hielt sie an den Handgelenken und lehnte sich zurück, um sie von oben bis unten zu betrachten. Ihr blasses und eingefallenes Gesicht, die Augen dunkel vom Hunger, der ihr in die Wiege gelegt worden war. – Ist sie schon vergeben?

Mary Tryphena befreite sich aus seinem Griff. – Nein, sagte sie.

– Na, ich frag dich ja nicht, ob du mich heiraten willst.

– Wir haben uns überlegt, ob sie bei ihrem diesmaligen Aufenthalt nicht zur Erstkommunion gehen sollte, sagte Callum.

– Tja also. Der Schritt wiegt nicht weniger schwer als eine Heirat.

– Hören Sie auf, dem Mädchen Angst zu machen, sagte die Witwe Devine.

Mary Tryphena sah in die ruhige Flamme der Kerze auf dem Tisch und tat so, als würde sie gar nicht hinhören, und der Priester tat ihr den Gefallen und wandte sich dem Neugeborenen zu. Er machte ein Kreuzzeichen und segnete es.

– Ich hab gehört, Jabez hat ihn getauft.

– Wir dachten, wir würden ihn verlieren, Father.

– Jabez Trim ist ein guter Mann.

– Haben es wohl von Mrs. Gallery gehört, sagte die Witwe Devine.

Father Phelan nickte, im Gesicht wie immer einen völlig entspannten Ausdruck. – Konnte kurz reinschlüpfen, als ich hier ankam, und mich eine Stunde ausruhen.

– Und wie geht’s Mr. Gallery?

– Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, rechne ich damit, dass er fort ist. Bis jetzt aber nicht. Und er hat sich kein bisschen verändert all die Jahre. Will immer noch nicht zur Beichte.

– Könnte vielleicht sein, weil er nich katholisch is, lächelte Lizzie in ihre Schüssel.

– Das hat andere auch nicht davon abgehalten, Mrs. Devine. Und keiner von denen brauchte es so wie Mr. Gallery. Was machen die Fische dieses Jahr, Callum?

– So Gott will, werden wir nicht verhungern, Father. Mehr gibt’s zu den Fischen nicht zu sagen.

Sie führten ihr übliches Einleitungsgespräch noch ein Weilchen weiter, um ihr Verhältnis wieder auf den Stand von damals zu bringen, als der Priester die Küste vor Monaten verlassen hatte.

– Stimmt das, fragte Father Phelan, was mir Mrs. Gallery über euren Meerwaisen erzählt?

– Kommt drauf an, was sie Ihnen erzählt hat, sagte die Witwe Devine.

– Ist weiß wie ne Schneewehe, sagt sie.

– Und er stinkt ganz furchtbar, Father Phelan, sagte Lizzie. – Geht einem echt unter die Haut.

– Sie haben gesehen, wie er aus dem Fisch kam, Missus?

Die Witwe Devine nickte. – Hab ihn selbst entbunden. Callum holte Atem, traute sich kaum zu fragen. – Meinen Sie, Gott will uns was damit sagen?

– Gott redet schon lang nicht mehr mit Leuten wie uns, sagte der Priester.

Die Witwe Devine stand auf. – Ich bring Sie zu ihm, Father.

Mary Tryphena glitt von Callums Schoß und folgte den beiden der Hauswand entlang. Im Dunkeln seines fensterlosen Schuppens schien der Fremde zu leuchten. Er saß halb aufrecht in der Ecke, ein Segeltuch als Decke über seinem Oberkörper, und sah sie mit der Ergebenheit eines Wesens an, das sein Lebtag an einen Pfosten gebunden war.

– Wisst ihr, ob er katholisch ist?, fragte der Priester.

– Der ist weder Fisch noch Fleisch. Aber er könnte Ihren Segen gebrauchen, Father.

Phelan trat in den trüben Raum. Er beugte sich über den Mann, machte ein Kreuzeszeichen und betete eine Weile auf Latein. Aus einer Innentasche seines Mantels nahm er eine Messingampulle und salbte die weiße Stirn mit Öl. Er trat ins Freie und schüttelte seinen Kopf frei. – Mrs. Gallery meint, ein paar Leute hätten nichts dagegen, wenn er im Nigger Ralph’s Pond ertränkt würde.

– Gibt eine paar Leute, die hätten nichts dagegen, wenn Sie im Nigger Ralph’s Pond ertränkt würden.

Der Priester wandte sich Mary Tryphena zu. – Deine Großmutter ist eine Hexe, weißt du das? Ohne noch etwas zu dem Mann zu sagen, schloss er die Tür des Schuppens. – Ich nehme euch jetzt die Beichte ab. Callum wird bald raus aufs Wasser wollen.

Mary Tryphena in Gedanken noch immer bei der Haut des Mannes, deren Glanz, sein Gesicht wie die Flamme einer Kerze, die man zwischen zwei Fingern löschte.

Callum unterhielt mit Daniel und James Woundy eine Schaluppe, ein offenes Boot mit einer Überdachung an beiden Enden, der Kiel sechs Meter lang. Die Fische machten sich diesen Sommer wieder einmal rar, und auf der Jagd nach ihnen fuhren die Männer weiter und weiter die Küste entlang und raus auf den Atlantik. Sie brachen Stunden vor Sonnenaufgang auf und ruderten zehn oder zwölf Meilen in die Strömung, bis zu den Skerries oder Monks Ledge oder den Wester Shoals, wo sie sich treiben ließen, die Angelschnüre über dem Dollbord, und warteten.

Von den fetten Jahren sprachen sie mit wehmütiger Übertreibung, als handele es sich um längst vergangene Zeiten, die sie nur aus generationenalten Erzählungen kannten. Jesses, der Kabeljau, der Kabeljau, der Kabeljau; Kreuzfahrerheer des Nordatlantiks, unaufhaltsamer Strom aus Leibern; früher gab es Fisch im Überfluss. Boote, die auf Fischschwärmen aufsetzten, so dicht, dass man hätte drauf laufen können, nur dass man dann die Schuhe an den wahllosen Appetit der Fische verloren hätte.

Ein Kabeljau schluckte in der Tat alles, was ihm vors Maul kam, und über die Jahre war ihnen beim Ausnehmen ein kunterbuntes Gemisch aus Gegenständen in die Hände gefallen. Verlorengegangene Angelhaken und Lederhandschuhe und ausländische Münzen, eine Hutbrosche aus Porzellan. Der Streichriemen für ein Rasiermesser, eine halbe Flasche mit Jamaika-Rum, eine Gürtelschnalle aus Talmi, eine silberne Schnupftabaksdose, ein Ball, der, wie King-me behauptete, in Frankreich für ein Spiel namens Tennis genutzt wurde. Der größte Schatz war Jabez Trims Bibel, die sie aus dem Schlund eines Kabeljaus, so groß wie eine Ziege, gezogen hatten. Sie war in Leder gebunden, doch die Seiten waren nass und klebten aneinander, und es brauchte Monate behutsamer Arbeit, um die Blätter voneinander zu lösen. Manche Abschnitte waren durch die Nässe so verunstaltet, dass man sie kaum lesen konnte, doch über viele Jahre waren sie das einzige Wort Gottes, über das sie verfügten.

Einmal, während eines Sonntagsgottesdienstes, las Jabez die Geschichte von Abraham und Isaak vor, wie Abraham seinen Sohn in die Berge führte, um ihn auf Gottes Geheiß zu opfern, aber die nachfolgenden Seiten waren unlesbar; und da blieb es eben bei Isaak und seinem Vater, der sein Messer über ihm hielt. James Woundy beeindruckte die abgebrochene Geschichte so sehr, dass er sie auf den langen Fahrten zu und von den Fischgründen immer wieder erzählte, wobei er ihr seine eigene Version des für ihn unvermeidlichen, schrecklichen Endes hinzufügte. Jabez bemühte sich zu erklären, dass Gott Isaak im letzten Augenblick verschonte, einen Engel sandte, um seines Vaters Hand aufzuhalten, aber das sah James skeptisch. – Das hört sich nich an wie der Gott, den wir hier draußen so erleben, sagte er.

Daniel war fast zwanzig Jahre älter als sein Halbbruder, war verheiratet und hatte eigene Kinder, als James auf die Welt kam. Alle waren sich einig, dass James nicht ganz richtig im Kopf war, dass ihn eine Kindlichkeit umgab, der er wohl nie entwachsen würde. Ihre Mutter war die älteste noch lebende Inselgeborene, eine Frau noch älter als die Witwe Devine. Sheila Woundy hatte siebzehn Kinder auf die Welt gebracht, von drei Ehemännern; der aktuelle war nicht mal fünfzig und erst dreißig, als sie heirateten. Man sagte, sie sei die Tochter oder die Enkelin oder die Nichte einer Indianerin, und sie sprach ein Gemisch aus Irisch und einer anderen Sprache, die nur die Inselgeborenen verstanden. Manche sagten, es waren Indianer, die die Inselgeborenen am Leben erhalten hatten, während ihres ersten Winters an der Küste, als sie nichts als Trockenfisch und Strandschnecken und Baumrinde zu essen hatten; es war die Rede von Heiraten und Kindern zwischen ihnen, bevor die Indianer vor einer langen, im Dunkeln liegenden Zeit von der Küste verschwanden. Allerdings fühlten sich Daniel und James von solchen Andeutungen beleidigt und verwahrten sich dagegen, dass man sie erwähnte.

Die Crew blieb immer so lange auf dem Wasser, bis sie eine Bootsladung zusammenhatten. Zuweilen trieben sie drei oder vier Tage vor sich hin, bevor sie wieder zurückkehrten, sich dabei in Segeltuch einhüllend für eine Stunde Schlaf. Wochenlanges Hungern und die Erschöpfung führten dazu, dass sie sich Stimmen und Figuren und Formen am Horizont oder im Meer einbildeten. Eines Morgens, bevor der Mond untergegangen war, schrak James Woundy auf und deutete auf die flüchtige Gestalt einer Meerjungfrau, die knapp unter der Wasseroberfläche nahe dem Boot dahinglitt. Goldene Haarwellen, nackte Arme so lang wie Ruder, eine Schleppe aus Licht. Daniel und Callum mussten ihn mehrmals zurückhalten, über das Dollbord zu ihr zu springen; drückten seinen Rücken ins Bilgewasser; Daniel kniete auf ihm, bis er wieder halbwegs zu Sinnen kam.

Sie waren schon fast drei Tage draußen gewesen und hatten seit vierundzwanzig Stunden keinen Bissen zu sich genommen. Das Trinkwasser war fast aufgebraucht, und nun mussten sie wohl die lange Fahrt zurück zur Küste antreten, ob mit oder ohne Fisch. Auf der Brust seines Bruders sitzend, starrte Daniel auf den uferlosen Horizont. Er war den Tränen nahe.

Callum sagte – Ich weiß, ihr seid vom selben Blut, Daniel, aber der Junge ist ein verdammter Idiot.

Daniel schüttelte den Kopf. – Ich hab sie auch gesehen, sagte er. – Da drüben hab ich sie gesehen. – Scheiße ja, sagte Callum – Ich auch. Aber ich bin doch nicht so bescheuert, aus dem Boot zu springen und nach ihren Titten zu grabschen!

So wenig Kabeljau hatte es hier seit Menschengedenken nicht gegeben. Selbst Lodden und Tintenfische und Gründler wie Hummer und Krabben waren so gut wie verschwunden. In der letzten oder vorletzten Fangsaison hatten sie sich noch mit Geschichten darüber getröstet, wie man weit vor ihrer Zeit Gras kochte und aß, wie man den Toten vor ihrer Bestattung im Meer ihre zerlumpte Kleidung abgenommen hatte, um damit die Lebenden zu kleiden. Doch nun kamen diese Geschichten der Wirklichkeit zu nahe, um tröstlich zu sein.

Mitte Juli war klar, dass die Saison verloren war, dass keiner die Schulden aus dem Frühjahr würde bezahlen können, mit denen er sich fürs Fischen ausgerüstet hatte. Die meisten waren schon im Rückstand aus einer schlechten Saison nach der anderen, und King-me verlangte von den Verzweifeltsten unter ihnen als Sicherheit eine Hypothek auf ihr Land. Er hatte schon ein halbes Dutzend Fischerschuppen in Besitz genommen und schien entschlossen zu sein, beide Häfen in ihrer Gesamtheit zu seinem Eigentum zu machen. Das Fleisch des Wals aus dem Frühjahr war schon längst aufgebraucht, und nicht wenige lebten von Schnecken und Muscheln, die sie am Strand ausgruben, oder von der immergleichen Heringsmahlzeit morgens, mittags und abends, bis die Leute den Fisch kaum noch bei sich behalten konnten. Der Sommer noch nicht halb vorbei, und schon sprachen die Leute vom Winter und wie viele ohne Gottes Beistand wohl verhungern würden.

Father Phelan hatte in dieser Angelegenheit wenig Trost zu bieten. Er versuchte sich als Trinkkumpan nützlich zu machen, teilte Erinnerungen an Frauen, die er an der Südküste von Avalon ins Bett gekriegt hatte, oder Details über die sexuellen Unzulänglichkeiten der englischen Könige im Lauf der Jahrhunderte. Er sang Lieder, die er von Schwarzen auf den Westindischen Inseln gelernt hatte, brachte ihnen „Eingeborenentänze“ von den Südseeinseln bei, bei denen Männer mit Unterhosen auf dem Kopf übereinander Bockspringen machten und dabei wie Schweine quiekten. Einen sorglosen Abend, das war alles, was er ihnen geben konnte, ein irdischer Vorgeschmack auf das Paradies.

Einmal in der Woche besuchte er Mary Tryphena, um sie im Katechismus und den Feinheiten des Glaubens zu unterrichten. Immer hatte er einen schrecklichen Kater, und sie saßen draußen, auf der Schattenseite des Hauses. Hinter ihnen stand der Schuppen, in dem der Fremde schlief, dessen Gesicht im Dunkeln glomm, wenn die Tür aufstand. Vor kurzem hatte der Mann gelernt, seine Beine zu gebrauchen, und ein paar Tage lange war er durch Gut gewandert, hatte dabei in Fenster gelugt oder Frauen zugesehen, wie sie die Wäsche aufhingen oder das Kartoffelbeet umgruben. Wenn sie ihn entdeckten, verjagten sie ihn, fuchtelten drohend mit Hacken oder Stöcken, und Kinder liefen ihm nach und warfen mit Steinen nach ihm. Mittlerweile verließ er den Schuppen bei Tageslicht nicht mehr, und Father Phelan dache bei sich, dass er ohne die Witwe Devine wohl tot wäre.

Der Priester hielt an der Schuppentür und nickte dem Mann darinnen zu. Er sprach eine Weile über den Fisch und das überraschend schöne Wetter und seine Zeit in Afrika, hatte aber keine Ahnung, ob auch nur ein Wort davon ankam. – Nun, Sir, sagte er schließlich. Die Hitze war dem Geruch des Mannes auch nicht gerade abträglich, der Priester bekam kaum Luft vor lauter Gestank. – Ein paar Leute reden davon, Sie um die Ecke zu bringen, sagte er. – Sie glauben, Sie vertreiben die Fische. Ist wahrscheinlich nur Gerede. Wobei man nie weiß, wozu die Leute in schlechten Zeiten fähig sind, und die Zeiten sind nicht gut. Father Phelan blickte über die Schulter, um zu sehen, ob seine Worte irgendetwas im Gesicht des Mannes auslösten, konnte aber dessen Züge im Dämmerlicht nicht ausmachen. – Der Friede des Herrn sei mit dir, sagte er und ging.

Irgendwann kamen sie dann doch, den Fremden zu holen, so wie es der Priester erwartet hatte. Zwei Dutzend betrunkene Männer, mit Fischmessern bewaffnet und mit Heugabeln und Fackeln und Seilen, ein zerlumpter mittelalterlicher Haufen, der mitten in der Nacht die Tolt Road herunterkam. Die Witwe Devine schüttelte Callum wach. – Sie wollen ihn holen, sagte sie zu ihm.

– Wen?

– Steh auf, sagte sie.

Da hörte er den Radau; die Männer riefen einander zu, als wirke die Dunkelheit auf ihre Ohren ebenso wie auf ihre Augen. Lizzie legte ihre Hand auf seinen Arm, flehte ihn an, im Haus zu bleiben, und während sie stritten, ging die Witwe Devine alleine nach draußen. Als sie ankamen, stand sie vor der Schuppentür, einen Schal um die Schultern, das graue Haar lose, ihr eingefallenes Gesicht von den Schatten der Fackeln durchzogen. Sie hatten mit ihr gerechnet; um sich der Witwe Devine stellen zu können, hatten sie sich überhaupt erst betrunken. Die Frau schien nur aus Sehnen zu bestehen, ihr Körper wie ein Hanfseil. Aber sie hatte den meisten von ihnen auf die Welt verholfen und ihren Kindern auch. Sie saß am Bett der Sterbenden und wusch die Toten und bahrte sie auf. Eine Wächterin zwischen den Welten, ohne deren Macht die Leute nicht hätten leben können. Jemand aus der hinteren Reihe der Gruppe bat sie, beiseitezutreten; die Ehrerbietung, mit der die Bitte vorgebracht wurde, wirkte unter den Umständen so skurril, dass sie lachen musste.

– Schätze, ihr seid auf ne Tasse hier, was?, sagte sie.

Callum kam um die Ecke des Hauses und stellte sich neben seine Mutter. – Was wollt ihr?, fragte er.

Dieselbe höfliche Stimme aus der hinteren Reihe sagte: Wir wollen nur ein Wörtchen reden mit eurem Mann da im Schuppen.

– Der Idiot ist zu blöd zum Reden.

– Wenn’s sein muss, brennen wir den Schuppen nieder, Callum.

Da ging die Schuppentür erst einen Spalt und dann langsam immer weiter auf, und im Licht der Fackeln schaute Mary Tryphena heraus und sagte, der Mann sei verschwunden.

Der Mob erzwang sich einen Weg an ihr vorbei und ins Haus, betrunken durchsuchten sie die nahegelegenen Büsche, um sich dann dem Ufer zuzuwenden. Callum sah zu, wie ihre Fackeln in die Fischerschuppen hinein- und heraustauchten, und ging dann wieder ins Haus. Er setzte sich auf die Kante des Kinderbettes, um mit Mary Tryphena zu sprechen. Ein Traum habe sie geweckt, sagte sie, sie sei hinausgegangen. Sah, wie die Lichter näherkamen, und hatte den Mann gewarnt, sich zu verziehen, hatte ihn verscheucht wie eine Kuh, die den Garten zertrampelte.

– Du musstest mal aufs Klo, oder?

– Nein, sagte sie.

Callum schüttelte den Kopf. Ob das Mädchen meinte, sie habe von dem Vorfall vor dessen Eintreten geträumt, oder ob es ein schlichter Zufall war, vermochte er nicht zu sagen, und er brachte es nicht übers Herz zu fragen. Aus seiner Sicht hatte Mary Tryphena schon immer zu viel von der Witwe in sich gehabt. Frühreif und so nach dem Leben greifend, dass es ihm bange um sie war. Eathna, das war ein Mädchen nach seinem Geschmack gewesen: gesellig und leichtfertig. In ihren Wangen Grübchen, ein Schopf roter Locken und eine wunderschöne Stimme, mit der sie ihn begleitete, wenn er zu Hause sang. Mit Mary Tryphena war er nie so ungezwungen gewesen. Ja, es gab mehr auf dieser Welt als das, was man sehen oder hören oder berühren konnte, das bezweifelte er nicht. Aber man beschwor nur Ärger herauf, wenn man diesen Dingen zu viel Bedeutung zumaß, sie nährte. – Was hast’n sonst noch so geträumt?, fragte er, doch sie sah ihn nur mitleidig an.

Lizzie war noch wach, als er ins Bett zurückkam, und so lagen sie den Rest der Nacht da, starr vor Angst. Sie war wütend, dass er hinausgegangen war, aber er konnte doch seine Mutter nicht ganz alleine eine Horde mordlüsterner Betrunkener vertreiben lassen. – Die braucht keine Hilfe, weder vom Himmel noch von uns, sagte Lizzie. In ihrer Stimme Abscheu, als verdiene die Tapferkeit der alten Frau Verachtung.

Callum war zehn Jahre älter als seine Frau. Er hatte sie seit ihrer Kindheit geliebt und sich als Erwachsener lange Zeit damit abgefunden, sein Leben ohne sie führen zu müssen. Es war einer undurchsichtigen Vermittlung der Witwe Devine zu verdanken, dass sie jetzt zusammen waren, auch wenn sie sich das nie eingestanden hatten. Lizzie stand nicht gern in der Schuld anderer, und sie konnte sich mit dem Gedanken nie versöhnen.

Es war noch dunkel, als er zwei Stunden später aufstand, der Morgen warm und still wie alle Morgen, seit der Sommer richtig begonnen hatte. Über dem Tolt wie ein Angelhaken die scharfe Sichel des Mondes.

An der Tür hielt ihn die Witwe Devine auf. – Hab einen guten Tag da draußen, sagte sie; er nickte der Frau zu, ohne sie anzusehen.

Daniel und James waren schon auf dem Steg. Niemand erwähnte die Ereignisse der Nacht, und beladen mit Eimern voller Köder und Angelschnüren kletterten sie ins Boot runter. Sie lösten die Leinen und stachen in das unbewegte Wasser der Bucht. James und Daniel nahmen die Ruder und ruderten sie mit der Flut über das Flachwasser, während Callum den Fischköder zuschnitt und auf die Haken spießte. Sie waren schon eine Stunde lang draußen, als sie bemerkten, dass sie der Gestank nach Abfall und Innereien, der die Fischerschuppen prägte, noch immer umgab. Vom Bug her zu ihnen ziehend. Sie fanden den Fremden im vorderen Stauraum, eingerollt unter einem Stück Segeltuch, ein halbnackter blinder Passagier. Sie vermuteten, dass er sich in der vergangenen Nacht vom Geräteschuppen zu den Fischerschuppen aufgemacht hatte, der einzige Ort in Gut, an dem ihn sein Gestank nicht verriet, und dann ins Boot geschlüpft war, als sie mit Fackeln nach ihm suchten. – Was bedeutet, dass er doch nicht so’n Idiot ist, sagte Daniel. Die drei Männer stritten, ob sie ihn an Bord behalten sollten, darüber, wie viel Zeit sie mit dem Zurückrudern verschwenden würden. – Der bringt verdammt nochmal Unglück und vertreibt die Fische, beharrte James. – Wir wer’n alle ertrinken, wenn der an Bord is’.

Daniel schlug vor, kurzen Prozess zu machen und ihn einfach über Bord zu werfen. Doch Callum konnte sich gut vorstellen, dass er dann einfach erneut im Bauch eines anderen Wals an Land getragen würde, und sie dann wieder genauso dastehen würden wie am Anfang. Der Fremde hatte sich nicht gerührt, seit sie ihn entdeckt hatten, nur seine Augen zuckten zwischen ihnen hin und her, und jetzt starrte er Callum an, als warte er auf ein Urteil.

– Ich sag euch eins, meinte James Woundy, mir steht’s bis hier, dass ich diesen Arsch ständig über Gottes schöne Erde schleppen muss. Ich ruder keinen Schlag mehr, solange der im Boot ist.

– Wie wär’s?, fragte Callum den Fremden. – Willst du mal an die Ruder? Er streckte spöttisch seine Hand aus, konnte sie aber nicht zurückziehen, als der Mann sie ergriff. James und Daniel zogen sich ins Heck zurück, als er sich an die Ruder setzte und in die aufgehende Sonne ruderte, als sei die Sonne seine Bestimmung.

Sie kamen an ein paar anderen Booten vorbei, die auch kein Glück mit den Fischen hatten. Sie riefen und zeigten auf das Boot, als sie sahen, wer da an den Rudern war, und als die Sonne vollends am Himmel stand, folgte ihnen eine kleine Flotte in diskretem Abstand. Von denen einige zu den Männern gehörten, die in der Nacht zuvor in Gut Fackeln geschwungen hatten. Der Fremde ruderte immer weiter, ohne sich umzublicken, und zog schließlich die Ruder über einer unscheinbaren Untiefe ein, die als Rump bekannt war.

– Und jetzt?, fragte Callum. – Brauchst wohl ne Pause, was? Doch der Mann ließ die Ruder los und wandte sich den Holzeimern mit den Schnüren und Angelhaken zu. Kurz blickte er zu Callum, dann begann er, über das Dollbord die Angelschnur auszuwerfen; rhythmisch mit dem ganzen Arm die Leine heranziehend und sie freigebend, wieder und wieder, während sein auf dem Wasser treibendes Publikum schweigend zusah.

– Was denkst du, Daniel?, fragte Callum.

– Der spinnt doch einfach nur.

Und James sagte: Und zurückrudern wird uns der Idiot bestimmt auch nicht.

Da packte der Fremde zu, holte die Schnur Hand über Hand ein, seine Arme mit dem Gewicht kämpfend. Ein erster bleicher Leib, einer Hand gleich, durchbrach die Oberfläche des Wassers und stieß ölige Tinte aus. – Ach du Scheiße, Tintenfisch!, rief James. – Er hat die Tintenfische drangekriegt! Unaufhörlich stiegen die Tiere aus dem dunklen Wasser hervor, die Luft ein Netz aus schwarzen Fäden, das die Kleidung und Gesichter der Männer im Boot besudelte. Jede Angelschnur in den Booten um sie herum wurde ausgeworfen, und in dem ganzen Tohuwabohu verstand Callum nicht gleich, was da eigentlich vor sich ging. Die Tintenfische an der Angelschnur landeten in einem endlosen Marsch im Boot, häuften sich schon bis zu ihren Knöcheln, und er hätte nie mit einem Wurf so viele angeln können. Callum hob einen aus dem Bilgewasser, doch sie tauchten wie eine Kette nach oben, ein Tintenfisch am Schwanz des nächsten. Er blickte auf den Fremden, sah, dass er die Leine losgelassen hatte und die Tintenfische Hand über Hand in einer nicht endenden Reihe hereinbrachte, Maul an Schwanz, Maul an Schwanz, Maul an Schwanz. Er blickte sich nach den anderen Booten um, von denen die Männer wie rasend die Leinen auswarfen, erfolglos. Daniel hatte seine eigene Schnur ausgeworfen, aber auch kein Glück gehabt. Nach einer Weile gaben es alle auf und schauten zu, wie sich Callums Boot füllte und das Gewicht der Tintenfische das Boot ins Wasser drückte.

Jabez Trim ruderte rüber und fragte, ob er die Leine haben dürfe, wenn sie fertig seien; Callum schnitt sie ab und reichte sie ihm über das Wasser. – Jesses, lass das bloß nicht fallen, sagte Jabez. Als das zweite Boot voll war, wurden die Tintenfische an ein drittes weitergereicht. Mitte des Nachmittags hatte jede Schaluppe und Halbschaluppe und Jolle in der Flotte Tiefgang, die Besatzungen schwarz und nach Tinte stinkend. Die Leine ging zurück an Callum, und er band sie ans Heck mit zwei Halb-Schlägen, bevor sie langsam nach Gut zurückruderten, immer in die Wellen stoßend, um in der Dünung nicht vollzulaufen. Callum dachte an die Worte seiner Mutter, als er an jenem Morgen das Haus verlassen hatte, und es schauderte ihn bei dem Gedanken, dass sie dieses Ereignis vorhergesehen hatte. Ihn überkam das Gefühl, dass sie auf irgendeine Weise dafür verantwortlich war; dass sein Leben lediglich eine Geschichte war, die sie sich fortlaufend ausdachte. Unterwegs hielten sie an, um andere Mannschaften ihre Boote füllen zu lassen, und als der letzte Tintenfisch über das Dollbord sprang, hatte jedes Boot auf dem Wasser eine volle Ladung an Bord.

Der Sarg, der für Michael Devines Beerdigung gedacht war, wurde weiß getüncht und mit Wippen versehen und diente dem Kind während der warmen Sommermonate als Wiege. Nach seiner Taufe war er ein ungewöhnlich pflegeleichtes Kind, schrie nur, wenn er Hunger hatte, und schlief im zweiten Monat die Nacht durch. An der Küste nannten sie ihn den „kleinen Lazarus“, jeden Morgen erwachte er mit einem Lächeln im Gesicht, von keinen Träumen belastet.

Der fremde Weißling wurde unter dem Namen Judah bekannt, ein Kompromiss zwischen den widerstreitenden Geschichten darüber, wer denn nun in der Bibel von einem Wal verschluckt worden sei. Jabez Trim klagte, dass das eine Gegend im Heiligen Land sei und es doch blödsinnig sei, einen Menschen so zu nennen, aber er gab es auf, als klar wurde, dass der Name hängengeblieben war.

In den Wochen, nachdem man die Kette aus Tintenfischen an Land gebracht hatte, kehrte der Kabeljau in Massen zurück, und sie kamen den Fischen gar nicht mehr hinterher. Sie erinnerten sich nicht, wann es zuletzt so viel Kabeljau gegeben hatte oder sich die Fische so bereitwillig an Bord hieven ließen, und alle schrieben diese Wendung Judahs Anwesenheit zu. Boote folgten Callum im Kielwasser seines Skiffs, hielten sich so nah wie möglich an ihrem Glücksbringer. Die Fische schwammen unter Judahs Füßen dahin, als hingen sie an einer Schnur am Kiel.