9,99 €

Mehr erfahren.

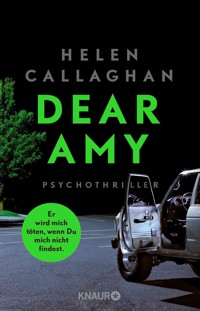

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Die Opfer: 15 Jahre jung und verschwunden, für immer Der Täter: zu allem fähig und niemals zufrieden Die Erzählerin: psychisch labil und höchst unzuverlässig ... Die Lehrerin Margot Lewis ist extrem beunruhigt, als ein 15-jähriges Mädchen aus ihrer Klasse verschwindet. Sie ist überzeugt, dass Katie entführt wurde, auch wenn die Polizei dafür noch keinerlei Beweise hat. Dann erhält Margot, die nebenbei die Ratgeber-Kolumne "Dear Amy" führt, einen unheimlichen Brief: Darin fleht ein Mädchen um Hilfe, das vor 15 Jahren spurlos verschwand. Ein Graphologe bestätigt die Echtheit des Briefes – und dass er nagelneu ist. Margot, deren Gemütszustand sich rapide verschlechtert, verbeißt sich regelrecht in die Fälle, will unbedingt helfen. Doch was verschweigt sie selbst? Beklemmende Psycho-Spannung um zwei Entführungsopfer – ein packender Thriller, der in England sofort die Bestsellerlisten stürmte. »Ein Wirbelwind von einem Psychothriller!« Daily Mail

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 447

Ähnliche

Helen Callaghan

DEAR AMY – Er wird mich töten, wenn Du mich nicht findest

Psychothriller

Aus dem Englischen von Heike Reissig

Knaur e-books

Über dieses Buch

Margot ist Lehrerin in Cambridge. Als eine ihrer Schülerinnen, die 15-jährige Katie Browne, verschwindet, vermutet Margot im Gegensatz zur Polizei sofort eine Entführung. Umso furchterregender, dass sie in ihrem Nebenjob als Kummerkastentante namens »Amy« kurz darauf den brieflichen Hilfeschrei eines Entführungsopfers erhält. Er kommt nicht etwa von Katie Browne, sondern von einer gewissen Bethan, die vor 15 Jahren ebenfalls als 15-Jährige entführt und nie gefunden wurde. Die Polizei analysiert den Brief und stellt fest, dass es tatsächlich Bethans Handschrift ist. Und dass der Brief nagelneu ist …

Inhaltsübersicht

Bene qui latuit bene vixit.

Glücklich lebte, wer sich gut verborgen hielt.

Ovid Tristia, III, iv, 26

Prolog

Katie Browne packt ihre Sachen.

Tränenblind greift sie unters Bett nach dem blauen Rucksack und stopft ihn hastig mit Klamotten und Kosmetika voll.

Sie packt wild durcheinander, aber das ist egal. Die einzelnen Sachen – die graugrünen Leggings, der zum Bersten gefüllte Union-Jack-Make-up-Beutel oder das goldbestickte braune Jersey-Top, in dem sie sich so elegant und erwachsen fühlt – sind gar nicht so wichtig. Hauptsache, sie packt!

Diesmal haut sie wirklich ab. Und zwar für immer. Denn sie hat die Nase voll!

Der Regen prasselt immer heftiger gegen das Fenster ihres kleinen Zimmers, als wollte er sie drängen, es sich doch noch mal zu überlegen.

Katie durchwühlt die Schublade mit der Unterwäsche, schnappt sich ein paar Slips und wirft ein paar knallbunte BHs dazu. Vom Wohnzimmer unten hört sie die verhassten Lachkonserven aus dem Fernseher. Sie haben die Lautstärke hochgedreht, aber Katie bekommt trotzdem mit, wie sie heimlich flüstern. Bestimmt redet ihre Mutter gerade mit diesem Vollidioten Brian über sie. Als ob der überhaupt ein Recht auf eine Meinung hätte.

Als ob der ihr Vater wäre!

Sie wirft sich aufs Bett und zieht die glänzenden rotbraunen Stiefeletten an, die ihr richtiger Vater ihr vor einem Monat gekauft hat. (Na gut, er hat sie ihr nicht direkt gekauft, sondern per E-Mail einen Geburtstagsgutschein geschickt, aber trotzdem.)

Als Katie sich den Rucksack über die Schulter schwingt, stolpert sie fast über ihre Sporttasche mit den feuchten Badesachen. Nun hält sie doch kurz inne.

Nein, sie will nicht hierbleiben. Auf gar keinen Fall! So braucht sie sich in ihrem eigenen Zuhause nicht behandeln zu lassen, auch wenn es inzwischen auch Brians Zuhause ist.

Brian, dieser fette, tätowierte Sack, der faul auf dem Sofa thront wie ein Billig-Buddha für Assis, den Arm lässig um ihre Mutter gelegt und immer die Fernbedienung in der Pfote. Brian, der glaubt, ihr vorschreiben zu dürfen, was sie anzieht, wo sie hingeht und wie lange sie abends wegbleiben darf.

Und ihre Mutter sitzt einfach nur daneben und lässt ihn machen. »Er arbeitet doch so hart, Schätzchen, kannst du ihm nicht etwas mehr Respekt entgegenbringen?«

Brian kann sie mal sonst wo!

Sie will zu ihrem Vater. Ihrem richtigen Vater!

Als Katie die Treppe herunterstürmt, stopft sie sich wütend die Kopfhörer in die Ohren, aber sie bekommt trotzdem mit, wie ihre Mutter durch die geschlossene Wohnzimmertür kreischt: »Was fällt dir ein, jetzt noch wegzugehen?« Doch Katie knallt einfach die Haustür zu und läuft schnell die Straße hinunter.

Draußen herrscht richtiges Sauwetter. Oktober in Cambridge; die lauen Spätsommerabende sind von rabenschwarzen Regennächten verdrängt worden. Der kalte Wind peitscht Katie die Tropfen ins Gesicht, zerrt an ihrem Haar und beißt ihr in die Fingerspitzen. Sie zieht die Kapuze hoch und tippt auf ihrem Handy herum, bis der glockenhelle Gesang von Taylor Swift aus ihren Kopfhörern tönt.

Sie eilt die Straße entlang, das düstere Laubdach der Bäume über sich. An der Ecke biegt sie auf den Elizabeth Way, wo der Verkehr pausenlos an ihr vorbeirauscht.

Plötzlich wird Taylor Swift von einem Klingelton abgelöst; eine lustige Männerstimme warnt ACHTUNG, ACHTUNG, DEINEMUTTERRUFTAN!

Katie wischt den Anruf weg und beginnt, schneller zu laufen. Sie hastet jetzt über die Brücke; unten windet sich der Cam entlang. Der Regen zersprengt die grelle Straßenbeleuchtung, die sich in den kalten, düsteren Fluten spiegelt, in eine Myriade von Funken.

Katie fröstelt bei der Vorstellung, im Fluss zu schwimmen, inmitten von Fischen und Schlingpflanzen über dem schlammigen Grund, der mit Flaschenscherben und verrosteten Fahrrädern zugemüllt ist. Sie quält sich mit der Horrorvision, dass ihr bleicher Fuß sich in scharfkantigen Speichen verfängt; dünne Blutschleier steigen aus der Wunde zur Oberfläche hoch, aber Katie steckt fest und kriegt keine Luft mehr.

Sie verscheucht den Alptraum mit einem Kopfschütteln und kehrt in die Realität zurück, zu ihren Absätzen, die auf dem regennassen Asphalt klackern, und zu den Scheinwerfern der Autos, die mit zischenden Wasserfontänen rechts an ihr vorbeirasen. Manchmal kommen ihr so grauenhafte Gedanken; sie hat keine Ahnung, warum.

Als ich noch klein war, war das nie so, geht es ihr durch den Kopf. Damals machte es ihr nichts aus, wenn Brian ihr etwas vorschrieb, und sie stritt sich auch nie mit ihrer Mutter, so wie jetzt. Damals war sie einfach nur Katie, die gern schwimmen und laufen ging und bei Wettkämpfen mitmachte.

Damals war noch alles in Ordnung. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles nur noch verwirrend, sie ist ständig wütend und regt sich über jede Kleinigkeit auf.

»Das liegt an deinem Alter, Kindchen«, sagte Brian, als sie einmal den Fehler beging, ihm davon zu erzählen. »Da kannst du gar nichts machen. Nur abwarten, dass es vorbeigeht.«

Katie ballt die Faust in der Tasche. Schon wieder vibriert das Handy. Als sie es herausnimmt und über Anruf abweisen wischt, hält ein Auto fast direkt neben ihr; die roten Rücklichter glimmen wie glühende Kohlen im Regen.

Als Katie an dem Auto vorbeigeht, öffnet sich die Beifahrertür. Am Steuer sitzt ein älterer Mann mit Baseballkappe. Er neigt sich zu Katie herüber, hält ihr die Tür auf; sein Arm ist ganz sehnig. Er lächelt sie an und zeigt dabei alle Zähne, fast so, als täte ihm etwas weh.

Sie hat diesen Mann noch nie zuvor gesehen. Also wirft sie ihm einen finsteren Blick zu und weicht zurück, um weiterzugehen.

»Katie Browne? Bist du das?« Er muss fast schreien, denn der Regen prasselt immer lauter.

Blinzelnd nimmt sie die Kopfhörer aus den Ohren; sie verheddern sich in ihrem nassen Haar. »Ja. Woher kennen Sie mich?«

Ihre Antwort klingt unfreundlich; er zuckt zusammen, als wäre er beleidigt.

»Du warst doch früher immer im Jugendclub in Hartington Grove! Ich war dort Busfahrer, erinnerst du dich nicht?«

Nein, sie erinnert sich nicht. Sie war schon seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr in diesem Jugendclub, denn seit sie auf der St Hilda’s Academy ist und regelmäßig schwimmen geht, fehlt ihr dafür die Zeit.

Sie schüttelt den Kopf.

»Nein? Aber ich erinnere mich an dich!« Er kichert mit hoher Stimme, keucht fast. »Hör mal, du bist ja völlig durchnässt. Soll ich dich mitnehmen?«

Katie überlegt kurz. Der Mann scheint sie tatsächlich zu kennen, und wenn er mit dem Jugendclub zu tun hat, ist er wahrscheinlich vertrauenswürdig. Inzwischen gießt es wie aus Kübeln, die Regentropfen trommeln mit voller Wucht auf das Auto, den Asphalt und das Brückengeländer. Im Auto des Mannes sieht es warm und trocken aus.

Aber eigentlich kann er sie mit der Kapuze über dem Kopf unmöglich erkannt haben. Oder hat er im Rückspiegel ihr Gesicht gesehen und dann gewendet? Aber das kann eigentlich auch nicht sein. Seltsam, dass sie sich gar nicht an ihn erinnert, er sie jedoch im Dunkeln trotz Kapuze im strömenden Regen wiedererkannt hat.

Je länger Katie darüber nachdenkt, desto eigenartiger erscheint ihr das Ganze. Deshalb beschließt sie, auf keinen Fall zu dem Mann ins Auto zu steigen, egal, wie unfreundlich das wirken oder wie mies er sich dann fühlen mag.

»Vielen Dank«, sagt sie höflich. »Ich will nur zu der Treppe dort drüben.« Sie zeigt zum anderen Ende der Brücke, Richtung Kreisverkehr. »Mein Vater wartet auf mich«, fügt sie noch hastig hinzu und ist ganz verblüfft darüber, dass sie sich überhaupt so rechtfertigt und dass ihre Stimme zittert. Der Mann merkt bestimmt, dass sie Angst hat. »Ich würde nur Ihr Auto nass machen.«

In seinem Gesicht zuckt es kurz, aber dann ist das Lächeln wieder da. »Na gut, wie du meinst, Kleine. Sieh zu, dass du bald aus dem Regen rauskommst!«

Er winkt freundlich, dann schlägt er die Autotür zu. Und schon ist er weitergefahren, ohne sich noch einmal umzusehen.

Katie ist ungeheuer erleichtert. Einen Moment lang überlegt sie sogar, ihre Flucht aufzugeben, nach Hause zurückzulaufen, in ihr Zimmer hochzuschleichen und sich dem Donnerwetter zu stellen, das sie dann erwartet.

Aber sie hat die Brücke jetzt zu einem Großteil überquert, der Kreisverkehr ist schon viel näher. Nein, sie macht lieber das, was sie eben zu dem Mann gesagt hat: schnell die Treppe hinunter zur Abbey Road laufen und dann ihren Vater anrufen, damit er sie abholt.

Als sie weiter Richtung Treppe hastet, fällt ihr ein, dass sie ihren Vater ja jetzt schon anrufen könnte. Sie tippt seinen Namen; ihr Mantel mitsamt Kapuze ist inzwischen klatschnass. Schon nach zwei Freizeichen wird sie zum Anrufbeantworter weitergeleitet, zu einem fröhlichen, unpersönlichen Begrüßungsspruch.

Katie ahnt, dass ihr Vater ihren Anruf absichtlich umgeleitet hat, so wie er es mit den Anrufen ihrer Mutter macht, aber sie will es sich nicht eingestehen. Genauso wenig würde sie zugeben, dass sie ihn bisher nur deshalb nicht angerufen hat, weil er sie dann garantiert wieder zu ihrer Mutter zurückschicken würde.

Katie steigt die nach Pisse stinkende Fußgängertreppe hinunter. Sie versucht vergeblich, ihre riesige Enttäuschung zu verdrängen. Andauernd sagt ihr Vater, dass er immer für sie da ist. Aber wenn sie ihn dann wirklich mal braucht, damit er sie zum Beispiel bei einem Schwimmwettkampf anfeuert oder Brian die Meinung geigt oder sie im strömenden Regen mit dem Auto abholt, um sie vor gruseligen Typen zu retten, erreicht sie immer nur seinen Anrufbeantworter.

Katies Wangen glühen, aber sie ignoriert es.

Als sie am Fuße der Treppe angelangt ist, überdenkt sie ihre Lage. Sie ist jetzt in einer Wohnstraße am Fluss.

Sie stellt sich unter die Markise eines geschlossenen Schönheitssalons, die ein wenig Schutz vor dem Regen bietet. Soll sie es noch mal versuchen, oder soll sie das ganze Vorhaben einfach abbrechen? Die letzte Option erscheint ihr immer verlockender.

Da hört sie Schritte. Hinter der Mauer läuft jemand mit schweren Schuhen eilig die Abbey Road entlang.

Katie stopft das Handy zurück in die Tasche und wartet darauf, dass die Person vorbeiläuft. Doch die Schritte stoppen abrupt. Katie wartet. Schließlich verlässt sie den Schutz der Markise wieder und schaut sich um. Doch auf der Straße ist niemand zu sehen. Die Person ist bestimmt in einem der Häuser verschwunden, auch wenn Katie keine Tür hat schlagen hören.

Sie verharrt im Regen auf dem Bürgersteig und starrt angespannt in die Dunkelheit. Doch da ist nichts.

Also, wer auch immer das war, ist längst weg, und sie will jetzt endlich weiter. Sie hat nämlich einen Entschluss gefasst.

Direkt unter dem Elizabeth Way, nur ein paar Minuten zu Fuß von hier, gibt es eine Fußgängerbrücke. Dort kann Katie den Fluss wieder überqueren und zurück nach Hause laufen. Auf die Fußgängerbrücke kann ihr auch kein Auto folgen. Das ist jedenfalls besser, als weiter hier herumzustehen.

Mit ihrem Plan, zu ihrem Vater abzuhauen, wollte Katie eigentlich bloß ihrer Mutter eins auswischen. Und als sie noch richtig wütend auf sie war, schien der Plan auch total genial zu sein. Aber jetzt, wo sie so erschöpft, durchnässt und ängstlich hier steht, kommt ihr der Plan nicht mehr so toll vor.

Wenn sie sich nach oben in ihr Zimmer schleicht und den Rucksack vor ihrer Mutter und Brian versteckt, könnte sie ja sagen, dass sie bloß mal kurz spazieren war, um nachzudenken. Dann gäbe es zwar immer noch Krach, aber nicht so schlimmen.

Sie hievt sich den nassen Rucksack über die andere Schulter – da drin ist bestimmt jetzt alles feucht, so ein blöder Abend, dieser verdammte Brian, der hat echt nichts Besseres zu tun, als mich zu nerven – und geht unter der Brücke weiter, den träge plätschernden Fluss zu ihrer Rechten, die großen Betonpfeiler zu ihrer Linken. Über ihr lärmen die Autos.

Da vorn ist auch schon die gut beleuchtete Fußgängerbrücke. Katie lächelt zaghaft. Ja, sie geht jetzt zurück nach Hause und zieht sich trockene Sachen an, und sobald das Gekeife ausgestanden ist, haut sie sich aufs Bett und streamt sich irgendeine blöde Serie aufs Notebook. Vielleicht verzichtet ihre Mutter ja sogar ganz aufs Streiten, wenn sie ihre durchnässte und durchfrorene Tochter sieht, und macht ihr eine heiße Schokolade mit Toast dazu, als Fernsehnascherei, so wie früher. Ihre Mutter bekommt nämlich immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn sie sich mit Katie streitet. Katie versteht gar nicht, warum.

Sie ist ganz in diese angenehmen Gedanken vertieft, während sie weiter am Fluss entlangläuft. Zu spät merkt sie, dass jemand hinter ihr ist – jemand mit schweren Schuhen, der es plötzlich sehr eilig hat.

Sie wirbelt herum, aber nicht schnell genug; schon packt sie jemand, schlingt ihr den sehnigen Arm um den Hals, presst ihr eine große, rauhe Hand auf den Mund und drückt ihren Kopf nach hinten.

Als sie versucht, zu schreien und sich zu wehren, spürt sie seinen heißen Atem an ihrer eiskalten Wange.

»Hallo Katie«, flüstert er. »Wir haben uns vorhin wohl auf dem falschen Fuß erwischt.«

Kapitel 1

Ich hatte schon immer eine Schwäche für Elstern. Angeblich bringen sie ja Unglück, wenn man sie einzeln sieht, aber ich werde immer total optimistisch, sobald ich eine erblicke. Ich mag ihr schwarz-weißes Federkleid und wie sie den Kopf schief legen, um alles um sich herum zu inspizieren. Schöne Tiere – und Meister der Selbstbeherrschung dazu.

Eine Elster saß im Kastanienbaum und beobachtete mich, als ich mich von der Arbeit auf den Weg nach Hause machte. Auch für uns Menschen kann Selbstbeherrschung eine echte Herausforderung sein. Als ich auf dem laubüberdachten Schulparkplatz der St Hilda’s Academy stand und meine sperrige Tasche auf dem Beifahrersitz meines kleinen, roten Audi A3 Cabrio verstaute, war ich jedenfalls noch genervter als sonst. Die Tasche war nämlich prallvoll mit Aufsätzen gefüllt.

So viel zum Thema Wochenende.

Seufzend quetschte ich mich auf den Fahrersitz und zog die Tür zu.

Auf dem Armaturenbrett lag eine Ausgabe des Cambridge Examiner. Ich war noch nicht dazu gekommen, sie zu lesen, also schnappte ich sie mir. Gleich zwei Schlagzeilen teilten sich diesmal die Titelseite: »ÖFFENTLICHEANHÖRUNGENDETINTUMULT« und »ANWOHNERPROTESTIERENGEGENEINBAHNSTRASSENPLAN«. Ich blätterte gemächlich weiter. Als Nächstes wurde über ein paar pubertierende Pechvögel berichtet, die beim Versuch erwischt worden waren, Konserven und Strumpfhosen in einem Supermarkt zu klauen, garniert mit einer dramatischen Beschreibung und dem Foto eines düster dreinblickenden Rentners, der den Kopf über die Torheit der Jugend und die Verderbtheit der Welt schüttelte.

Über Katie Browne stand wieder nichts drin. Schon seit einer Woche nicht mehr.

Allmählich beschlich mich deswegen ein höchst ungutes Gefühl.

Irgendwo zwischen Beschwerdebriefen über Eltern, die unfähig wären, ihren Kindern Manieren beizubringen, und einem Artikel über Cambridge vor fünfzig Jahren (einmal Kuhkaff, immer Kuhkaff) war meine Kolumne Dear Amy abgedruckt. Mit ihr versuchte ich, den Herzschmerzgeplagten und Verzweifelten Rat und Trost zu spenden.

Den Herausgeber des Examiner, Iain, kannte ich durch seinen fünfzehnjährigen Sohn Conor. Conor war in meiner Englischklasse und hatte eine Zeitlang Probleme gehabt, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Er war unruhig, lenkte seine Mitschüler ab und zeigte immer öfter eine untypische, aber wachsende Wut. Iain wurde deswegen ständig zum Jahrgangsleiter zitiert, zusammen mit seiner neuen Frau, einer blassen Brünetten, die zehn Jahre jünger war als er. Sie blickte dann immer so drein, als wäre sie mit den Kindern ihres Mannes völlig überfordert, was natürlich alle schlussfolgern ließ, dass Conors aufsässiges Verhalten damit zusammenhing.

Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es eine andere Erklärung für Conors Verhalten gab.

Nach einer katastrophalen Doppelstunde, bei der er einen Stift nach mir warf und seinen Stuhl mit Tritten malträtierte (im artigen St Hilda’s war das ungefähr so unerhört wie ein Stinkbombenattentat auf die Queen, die Kinder waren starr vor Schreck), stellte ich Conor schließlich in meinem winzigen Büro zur Rede. Ich kam allerdings nicht auf seine neue Stiefmutter zu sprechen, sondern auf seinen besten Freund Sammy, der neben ihm gesessen und bei seinen Eskapaden die ganze Zeit verstohlen gekichert hatte.

Nach einigem Herumbohren platzte es schließlich wie ein Sektkorken aus Conor heraus: Er hatte unerklärliche Gefühle für Sammy, er wusste nicht, was er tun sollte, niemand durfte davon erfahren, Sammy würde sonst nie wieder mit ihm reden, und das wäre sein Untergang.

Als ich sah, wie ängstlich und verwirrt er war, hätte ich vor Rührung fast geweint.

»Ich werde es keinem verraten«, sagte ich. »Aber wenn du wirklich nicht mit Sammy über deine Gefühle sprechen willst …«

»Auf gar keinen Fall!«

»… und mir ist klar, warum du das nicht willst, dann musst du einen anderen Weg finden, um damit klarzukommen, hörst du? Du willst doch wohl nicht von der Schule fliegen, weil du wegen deiner sexuellen Orientierung verwirrt bist, oder?«

Er raufte sich verzweifelt das widerspenstige rote Haar, während ich ihm ein paar Kummerkasten-Hotlines heraussuchte, die nichts mit der Schule zu tun hatten.

»Ruf da mal an. Die verstehen, wie du dich fühlst. Du bist noch sehr jung, und es ist ganz normal, dass dich das Ganze gerade sehr verwirrt, aber je mehr du darüber redest, desto weniger Angst wird es dir machen. Und was die Schule angeht, würde ich sagen, du konzentrierst dich ab jetzt wieder auf den Unterricht, und wir vergessen die Sache mit dem Stift fürs Erste. Und deinen Eltern sagen wir nichts davon. Einverstanden?«

»Ja.«

Iain war schwer beeindruckt vom raschen Wandel seines Sohnes. Er rief mich eines Abends an (meine Nummer hatte er von Conor) und schlug mir vor, testweise eine Ratschlagkolumne für seine Zeitung zu schreiben. So wurde ich zur Kummerkastentante – und meine Kolumne, Dear Amy, ist zu unser beider Erstaunen sehr populär geworden.

Was Conor angeht, hängt er kaum noch mit Sammy ab, und jedes Mal, wenn ich (seine Lehrerin) ihm im Schulflur oder auf dem Hof begegne, nickt er (mein Schüler) mir anerkennend zu, als hätte ich einen wichtigen Test bestanden. Egal. Was auch immer ihn jetzt beschäftigt, um ihn brauche ich mir jedenfalls keine Sorgen mehr zu machen.

Ich hatte die Zeitung absichtlich auf das Armaturenbrett gelegt, um nicht zu vergessen, die neuesten Dear Amy-Leserbriefe in der Redaktion abzuholen. Die Kolumne hat zwar eine E-Mail-Adresse, aber viele trauen der Anonymität des Internets nicht und schicken lieber Schneckenpost. Manchmal bin ich zwar genervt, aber eigentlich macht mir die Arbeit wirklich Spaß; ich finde sie sinnvoll, und außerdem ist es eine gute Übung, die eigene Meinung jede Woche auf den Prüfstand zu stellen.

Auf dem Weg zur Examiner-Redaktion hätte ich fast ein paar Schüler überfahren, die auf dem Fen Causeway herumblödelten und sich gegenseitig vom Bordstein schubsten, ohne auf den Verkehr zu achten. Ich musste so hart bremsen, dass die Reifen aufkreischten. Die drei Jungs im identisch gestylten Strubbel-Look zeigten mir erschrocken den Finger, aber dann erkannten sie mich und mimten dramatische Ohnmachtsanfälle. Ich fuhr hupend an ihnen vorbei; eigentlich hätte ich kurz anhalten sollen, um ihnen eine Standpauke zu halten, aber in der Autoschlange hinter mir hätte das garantiert niemand gut gefunden. Der Gerechtigkeit musste also später Genüge getan werden.

»Ihr verdammten Spatzenhirne«, zischte ich, während ich nach der Tasche neben mir griff; ihr Inhalt wäre bei dem todesverachtenden Manöver fast in den Fußraum geschleudert worden. Dann starrte ich in den Rückspiegel. »Ich hätte dich fast platt gefahren, Aaron Jones!«

Meine Hand zitterte, als ich sie wieder aufs Lenkrad legte. Der Beinahe-Unfall hatte mich mehr geschockt, als ich wahrhaben wollte.

Ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zu Kindern. Eigentlich machen sie mich wahnsinnig. Trotzdem muss ich immer welche um mich haben, sonst fehlt mir etwas. Einige Monate nach meiner Hochzeit erfuhr ich, dass ich selbst keine Kinder bekommen kann. Damals schlug Eddy vor, dass ich aufhöre, als Lehrerin zu arbeiten, und stattdessen Privatunterricht für Erwachsene in Altgriechisch und Latein anbiete. Das versuchte ich auch. Aber schon zwei Monate später fing ich im St Hilda’s an. Die Alternative wäre gewesen, alles kurz und klein zu schlagen und von der nächsten Eisenbahnbrücke zu springen.

Schullehrerin zu sein, ist die einzige Arbeit, die ich gut kann.

Und seit Eddy mit seiner Vorgesetzten durchgebrannt war, brauchte ich sowieso eine Vollzeitbeschäftigung, um mich abzulenken.

Als ich in der Examiner-Redaktion ankam, wurde gerade Feierabend gemacht. So war es eigentlich immer, ganz gleich, ob ich früh hereinschneite oder erst abends um acht. Wendy verstaute gerade ihr teures, kleines Handy und die frisch gespülte Tasse mit dem Fotomotiv ihrer drei Kinder in ihrer Handtasche. Sie strahlte mich an.

»Hallo Margot!« Sie griff in eines der Sortierfächer hinter ihrem Schreibtisch und überreichte mir ein kleines Bündel Briefe, die von einem blauen Gummiband zusammengehalten wurden. »Leider kaum was dabei diese Woche.«

Das sagt sie jedes Mal. Ich vermute ja, sie wartet nur darauf, dass ich eines Tages »Herrje, ich sollte es wohl besser aufgeben« seufze und dann auf Nimmerwiedersehen verschwinde.

Das würde ihr garantiert gefallen.

Ich zog das Gummiband von den Briefen und ging sie langsam durch. Einer stach mir ins Auge. Er war in Großbuchstaben adressiert: DEARAMY, CAMBRIDGEEXAMINER, CAMBRIDGE.

Die Adresse erschien in einer kräftigen, aber kindlichen Handschrift mit fast schon pingelig rund geschwungenen Buchstaben.

Ich riss den Umschlag auf. Darin steckte ein zerknittertes, verschmiertes Stück Papier. Wendy zog sich den Mantel über und tat so, als wäre sie mit den Gedanken woanders. Natürlich lauerte sie auf einen Hinweis von mir, was in dem Umschlag war. Aber den Gefallen tat ich ihr natürlich nicht.

Als ich den Brief auseinanderfaltete, beschlich mich eine böse Vorahnung. Bevor ich ihn lesen konnte, stand schon Wendy neben mir, natürlich, um einen Blick darauf zu erhaschen. Also faltete ich ihn schnell wieder zusammen und stopfte ihn in meine Jackentasche.

»Steht was Interessantes drin?«, fragte sie.

»Nein, gar nicht«, log ich. »Ist kaum zu entziffern.« Um weiteren neugierigen Fragen zu entgehen, wechselte ich das Thema. »Seit ein paar Tagen steht übrigens gar nichts mehr über Katie in der Zeitung.«

»Über wen?«

»Katie Browne«, sagte ich so unaufgeregt wie möglich. »Das vermisste Mädchen.«

Wendys Mund öffnete sich weit zu einer übertriebenen Entschuldigung. »Oh, natürlich, ja, tut mir leid. Sie war eine von deinen Schülerinnen, oder?«

»Ja. Ist aber schon eine Weile her, dass ich sie unterrichtet habe.«

Wendy seufzte. »Schrecklich, nicht wahr, wenn sie einfach so weglaufen.«

»Falls Katie überhaupt weggelaufen ist. Was noch gar nicht feststeht.«

»Tja.« Wendys Augen wanderten zur Tür; auf einmal hatte sie es eilig, unsere kleine Unterhaltung zu beenden. »Die Polizei denkt allerdings, dass sie weggelaufen ist. Die Beamten haben schließlich mit der Familie und den Freunden gesprochen. Die Polizei wird es sicher am besten wissen.« Sie tätschelte sanft meinen Arm, als müsste sie mich beruhigen. »Du bekommst doch so viele Briefe, Margot. Dann weißt du ja, dass die Dinge im Leben oft anders sind, als es den Anschein hat.«

Ich verkniff mir eine Reaktion darauf. Natürlich wusste ich, was die Polizei und Wendy dachten. Erst vorgestern war ein Ermittler bei uns an der Schule gewesen; er berichtete, dass Katie zu Hause wohl schon seit längerem unglücklich gewesen war. Mich hatte das nicht überrascht.

Aber ob sie nun unglücklich war oder nicht: Irgendetwas an ihrem Verschwinden stimmte nicht, davon war ich überzeugt.

»Ich schließe jetzt ab.« Wendy rasselte mit dem Schlüsselbund.

»Ich komme ja schon.« Mir war etwas schwindlig, wohl immer noch vor Schreck darüber, dass ich vorhin um ein Haar drei Schüler niedergemäht hatte. Sollte mir nur recht sein, wenn diese Spatzenhirne in der Nacht kein Auge zumachen würden vor lauter Angst, am nächsten Tag eine Standpauke von mir zu kassieren.

Schweigend gingen wir zum Parkplatz. Meine Füße waren ganz taub vor Kälte in den dünnen Lederstiefeln. Ein eisiger Wind wehte, er stach wie Nadeln in die Wangen. Schon wieder Winter. Aber komischerweise machte mir das nichts aus. Der Winter war mir lieber als der Sommer.

Wir verabschiedeten uns und gingen unserer Wege. Wendy und ich strengten uns immer an, höflich zueinander zu sein, denn wir wussten beide genau, dass unsere mangelnde Verbundenheit sonst schnell in Antipathie umschlagen würde. Wendy war eine affige Kuh, die in alles ihre Nase steckte, und ich … na ja, ich war halt ich. Ihre Kinder konnten einem echt leidtun.

Die Abenddämmerung zog schon herauf. Ich war überrascht, dass es so früh dunkel wurde. Das passierte mir zu dieser Jahreszeit immer. Ich fühlte mich dann wie ein Goldfisch, der in einer Glaskugel herumschwimmt und ständig über alles staunt, was draußen vor sich geht.

Als ich endlich im Auto saß, zog ich den Brief wieder aus der Tasche und lehnte mich zurück.

Liebe Amy,

bitte bitte BITTE helfen Sie mir! Ich bin von einem fremden Mann entführt worden, der mich in seinem Keller gefangen hält. Er sagt, dass ich nie wieder nach Hause kann. Ich weiß nicht, wo ich bin oder was ich machen soll, und niemand weiß, dass ich hier bin.

Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich schon weg bin, aber es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Ich habe Angst, dass die Leute aufhören, nach mir zu suchen. Ich habe Angst, dass er mich umbringt.

Bitte helfen Sie mir schnell.

Bethan Avery

Das war alles. Nur diese panische Nachricht in Kinderschrift. Keine Absenderadresse, kein Hinweis darauf, woher der Brief gekommen war. Die Marke auf dem Umschlag ließ zwar erkennen, dass er gestern in Cambridge in die Post gegeben worden war, aber das war auch schon das einzige Indiz.

»Das ist nur ein böser Scherz«, sagte ich laut, aber meine Stimme zitterte, denn ich ahnte, dass es kein Scherz war. Ab und zu bekam ich tatsächlich entsetzliche Briefe mit perversen sexuellen Phantasien – besser, sie kamen in solchen Kritzeleien zum Ausdruck als in anderer Form. Aber irgendetwas an diesem Brief verursachte mir eine Gänsehaut.

Ich musste an Katie Browne denken, das vermisste Mädchen, das mit einer Handvoll Klamotten im Rucksack verschwunden war. Eine Stipendiatin und talentierte Schwimmerin aus einer sozial schwachen Wohngegend in Cambridge, die sich in der exklusiven Atmosphäre von St Hilda’s nie so richtig wohl gefühlt hatte, was ich gut nachempfinden konnte. In meiner Klasse hatte sie immer ganz hinten gesessen; ich erinnerte mich noch an ihre dunklen Augen, ihren arrogant-distanzierten Blick und ihr langes, braunes Haar, das sie immer zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte.

Ich machte mir wirklich sehr große Sorgen um Katie Browne.

Und ob der Brief wirklich nur ein böser Scherz war, ließ sich ja relativ leicht klären. Ich ließ den Motor an und fuhr Richtung Polizeiwache. Und wenn sich dort herausstellte, dass es keine Vermisstenmeldung zu einer Bethan Avery gab, konnte ich nur hoffen, dass der Idiot, der diesen kranken Mist auf meine Kosten verzapft hatte, an seinem eigenen Lachen erstickte.

»Was machst du denn hier?«, fragte ich überrascht.

Als ich zu Hause ankam, stand mein Noch-Ehemann an der Tür. In seinem engen, dunklen Anzug mit dem schmalen Hemdkragen sah er wie ein gestylter Missionar oder moderner Vampir aus, der gerade aus dem Nebel aufgetaucht war. Seine Haltung wirkte einstudiert, als hätte er sich extra für mich in Pose geworfen.

Ich sah ihn misstrauisch an.

»Du wolltest doch über die Scheidung sprechen«, sagte er.

Ich seufzte erschöpft, ging an ihm vorbei und schloss die Tür auf. »Hättest du nicht vorher anrufen können?«

»Du warst leider nicht zu erreichen.«

Ich lag Eddy seit Wochen in den Ohren, endlich mit mir über die Scheidungsmodalitäten und Vermögensaufteilung zu sprechen. Jeden Morgen musste ich aufs Neue feststellen, dass er noch immer nicht seine Post umgeleitet hatte. Und jetzt tauchte er aus heiterem Himmel hier auf. Natürlich hatte er sich nicht die Mühe gemacht, vorher einen Termin mit mir zu vereinbaren. Damit wollte er mir zu verstehen geben, dass es schließlich auch noch immer sein Haus war.

Ich sah das allerdings völlig anders. Schließlich war ich diejenige, die das Haus mit in die Ehe gebracht hatte. Als ich es kaufte, war es kaum mehr als eine Bruchbude gewesen, die ich dann sieben Jahre lang eigenhändig renovierte; jede Verschönerung, jede Verbesserung war ein Spiegelbild meiner eigenen inneren Weiterentwicklung und Genesung. Im staubigen, nackten Wohnzimmer hatte ich damals auf dem zerschlissenen Sofa gesessen, das die früheren Eigentümer mir vermacht hatten, und von der herrlichen Zukunft dieses Hauses geträumt. Jede einzelne Farbe, von leuchtendem Violett über zartes Zitronengelb bis hin zu zartem Grau suchte ich selbst aus, um die Wände und Leisten liebevoll anzustreichen; jeden Abend schaute ich über die Schulter zur Uhr, um dann erschrocken festzustellen, dass es schon wieder weit nach Mitternacht war und ich in fünf Stunden mit Muskelkater in den Armen zur Arbeit musste. Ich weiß noch, wie viel Zeit ich mir dafür nahm, die edlen Armaturen, Leuchten und Teppiche fürs Badezimmer auszusuchen. Unzählige Male saß ich auf der kleinen Gartenwiese, um das gesamte übernommene Mobiliar selbst zu reinigen und zu lackieren und mich anschließend bei einer Tasse Tee am Anblick der auseinandergenommenen Holzteile zu laben, die wie bei einem Picknick auf ihren Zeitungsdecken lagen und vor sich hin trockneten.

Dieser exzentrischen, aber wild entschlossenen Unabhängigkeit hatte ich es zumindest teilweise zu verdanken, dass Eddy sich anfangs zu mir hingezogen fühlte. Als Heimwerker war er zwar ein hoffnungsloser Fall, aber dafür hatte er in anderen Bereichen ein sehr geschicktes Händchen.

»Komm rein«, rief ich über die Schulter, um klarzustellen, wer hier wessen Territorium betrat. Dabei überkam mich ein kleiner abergläubischer Schauer – als hätte ich wirklich gerade einen Vampir hereingebeten.

So ein Blödsinn, dachte ich. Okay, wir waren uns jetzt fremd, vielleicht waren wir uns sogar schon immer fremd gewesen, und diese Erkenntnis tat natürlich weh. Trotzdem sollte es ja wohl möglich sein, praktische Dinge höflich zu besprechen, ohne gleich aneinanderzugeraten.

Wir gingen in die Küche und blinzelten uns im gleißenden Licht der Deckenleuchte an. Draußen trommelte der Wind ungeduldig gegen die Fenster. Ich rieb mir die Augen und reckte mich, bis meine Knochen knackten.

»Kaffee?«, fragte ich.

Eddy nickte. Ich schaltete den Wasserkocher an und warf meinen Mantel über den Stuhl.

»Schlechten Tag gehabt?«, fragte er.

»Was?« Ich fischte zwei Tassen aus dem Schrank.

»Hattest du einen schlechten Tag?«

»Die Schule war wie immer. Aber auf dem Weg zum Examiner hätte ich fast ein paar Schüler umgenietet.«

»Und du hast keinen erwischt?«

»Äh … nein!«

»War doch nur ein Witz.« Er rollte die Augen. »Und wie geht’s dir so?«

»Mir geht’s gut.«

»Jetzt mal ernsthaft.«

»Nur keine Sorge«, erwiderte ich kurz angebunden, um dieses Thema nicht weiter zu vertiefen.

Mürrisch löffelte ich gemahlenen Kaffee in die zerkratzte Cafetiere. Mir war schon bewusst, dass ich nicht gerade freundlich rüberkam. Ich hatte seine Frage nicht beantwortet und ihn auch nicht gefragt, wie sein Tag gewesen war. In Anbetracht unseres Scheidungsgrunds verspürte ich allerdings auch nicht die geringste Lust dazu.

Aber ich konnte ja wenigstens höflich bleiben und etwas Smalltalk betreiben. »Auf der Polizeiwache hab ich mich heute zur Vollidiotin gemacht.«

»Du warst deswegen bei der Polizei? Haben die Eltern …«

»Nein, nicht wegen der Schüler«, sagte ich. »Ich hab heute beim Examiner einen Brief bekommen.« Kaum hatte ich es gesagt, wurde mir klar, wie dumm es war, Eddy davon zu erzählen, weil er mich natürlich sofort wieder bevormunden würde. Aber nun war es zu spät. Ich ging zum Fenster.

»Was für einen Brief denn?«

Ich konnte hören, wie er hinter mir im Kühlschrank nach Milch suchte, er trank seinen Kaffee immer mit Milch. Draußen trieb der Nebel über die Hecken und verhüllte die Nachbarhäuser.

»An so einem Abend würde ich nie freiwillig vor die Tür gehen«, murmelte ich vor mich hin.

»Sagst du mir jetzt, was mit diesem Brief ist?«

»Der ist von irgendeiner Spinnerin, die behauptet, Bethan Avery zu sein.«

»Wer?«

»Bethan Avery. Dieses Mädchen, das in den Neunzigern entführt und angeblich ermordet wurde.«

Eddy blinzelte. Das machte er immer, wenn er scharf nachdachte. »Bethan Avery … da klingelt was bei mir. Das Mädchen kam doch hier aus der Gegend! Das war damals ein Riesending in den lokalen Nachrichten. Und du hast bestimmt gedacht, der Brief ist echt, oder?«

Ich ließ mich zu einem Schulterzucken herab. »Ja.«

»Hm. Das hört sich ziemlich krank an. Warum hast du den Brief denn der Polizei gezeigt? Die können doch gar nichts tun, oder?«

Der Wasserkocher neben mir ließ fröhlich Dampf ab. »Ich wollte, dass die Polizei den Brief mit den Vermisstenmeldungen abgleicht«, sagte ich und bereute es sofort.

Eddy lachte. »Das fanden die bestimmt sehr lustig, oder?«

»Ja, du Schlaumeier«, sagte ich kalt. Eddys Gelächter geriet ins Stocken. »Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was daran so lustig sein soll!«

»Ach, komm schon, Margot.«

»Ich verstehe es wirklich nicht! Wenn die Polizei das Ganze ernster nehmen würde, hätte sie vielleicht schon längst herausgefunden, was mit Katie Browne passiert ist.«

Eddy war clever genug, sich eine Retourkutsche zu verkneifen. Er war natürlich auch der Meinung, dass Katie einfach so aus Spaß abgehauen war.

»Diese Bethan-Avery-Sache konntest du ja gar nicht mitbekommen«, versuchte er es nach einer Weile mit Diplomatie. »Damals hast du doch noch in London gelebt.«

Das stimmte natürlich, trotzdem hasste ich Eddy einen Moment lang inbrünstig. Immer wieder hatte ich den Brief mit dem Hilfeschrei gelesen, auch als ich ihn längst auswendig konnte. Ich hatte mir vorgestellt, wie es wohl sein mochte, seinen Freundinnen und seiner Familie entrissen und dann in einen winzigen, dunklen Kerker gesteckt, vergewaltigt, gefoltert und ermordet zu werden und dann als zerstückelte Leiche in den finsteren Tiefen eines Flusses zu enden – erst aufs Wasser zu platschen, langsam unterzugehen, und dann nichts mehr, nie wieder. Vielleicht stand der Mörder aber auch im fahlen Mondlicht an der Grube, in die er den armseligen Leichnam geworfen hatte, und schaufelte sie mit feuchter Erde zu, in der es schon von Würmern wimmelte. Monate, vielleicht Jahre später würden die Knochen dann vielleicht gefunden und von plastikbehandschuhten Händen gehalten, gewogen, untersucht und wie Puzzleteile zusammengesetzt werden; schwer atmende Pathologen mit Mundschutz würden die verdreckten Schienbeine und den verschlammten Schädel penibel reinigen, um schließlich alles in Folien zu wickeln und zu numerieren.

Gott bewahre uns alle vor Vergewaltigung und Mord und davor, in anonymen Gräbern verscharrt zu werden, schutzlos dem erbarmungslosen Wetter ausgeliefert.

Aber Eddy konnte natürlich rein gar nichts für meine Empörung.

Ich lächelte schief und stellte ihm die Tasse hin, als Zugeständnis. Plötzlich musste ich daran denken, wie er mich mal gegen den Küchentisch gepresst hatte, an Momente, in denen es keine Worte gab, nur gierige, atemlose Berührungen, schwitzende Körper und nichts in der Welt außer uns beiden. Erst später fiel uns auf, dass wir die Jalousien nicht heruntergelassen hatten. Jeder hätte uns zuschauen können. Wir mussten kichern, ganz überrascht von unserer selbstvergessenen Kühnheit.

»Von wegen Klosterschülerin«, hatte er mir zugeflüstert. »Du verdorbenes Luder.«

Natürlich war das Haus durch eine Hecke und eine Mauer von der Straße getrennt, so dass uns eigentlich niemand hätte sehen können, es sei denn, er hätte es darauf angelegt. Aber damals hatten wir beide noch Spaß an der Vorstellung gehabt, in flagranti beim Sex erwischt zu werden.

»Eine von deinen Elstern war im Vorgarten, als ich hier ankam«, brummte Eddy nach einer Weile. »Die hat bestimmt auf dich gewartet.«

Das besänftigte mich ein wenig. Ich grinste ihm zu. »Ja. Die ist oft da.«

Irgendwann landeten wir im Wohnzimmer, was ich eigentlich hatte vermeiden wollen – denn dort, auf dem gemütlichen Sofa mit den vielen bunten Kissen, hatte Eddy mir immer ein Gefühl von Glück, Sicherheit und Geborgenheit gegeben. Oft hatte ich mich dort an seine Brust geschmiegt, wenn irgendein Mist im Fernsehen lief. Beim Gedanken daran spürte ich einen Kloß im Hals, und mein Herz tat vor Kälte weh. Hier war kein Platz für den neuen Eddy, an den sich jetzt eine andere schmiegte. Aber als er seine Tasse nahm und sich damit Richtung Flur bewegte, so wie früher, konnte ich nichts dagegen tun, es war die Macht der Gewohnheit, und ich wollte auch nicht als Spielverderberin dastehen.

Ich wollte ja schließlich höflich sein.

Das Sofa fing uns weich auf. Eddy trank seinen Kaffee und hielt Schwätzchen mit mir, ohne auch nur ein Wort über seine neue Flamme, seinen Job oder die Scheidungsmodalitäten zu verlieren. Er tat einfach so, als wäre alles in bester Ordnung. Er hatte sehr geschickt die Führung bei diesem Tanz übernommen, und mir fiel kein Weg ein, das Gespräch zum Ausgangspunkt zurückzuführen. Also lehnte ich mich zurück und beschloss, auf eine günstige Gelegenheit zu warten. Immerhin war er endlich hier und gut gelaunt.

Ich hielt die leere Tasse an meine Brust geschmiegt.

»Hast du schon gegessen?«, fragte er.

»Wer, ich? Nein.«

»Wir könnten uns was bestellen«, sagte er und streifte sich die Schuhe ab, und einen Moment lang war es genauso wie früher, als ich auf dem Sofa saß und ihm bei seinem allabendlichen Feierabendritual zuschaute. »Das Mai Thai liefert auch freitags. Hast du Lust auf gedünsteten Wolfsbarsch?«

Und schon war es gar nicht mehr so wie früher.

»Wartet Arabella nicht auf dich?«, fragte ich.

Er zuckte die Achseln. »Du hast doch selbst gesagt, wir müssen dringend reden.«

Ich warf einen Blick auf die antike Wanduhr, ein Hochzeitsgeschenk meiner Freundin Lily. Es war fast Viertel vor acht.

Lily hatte Eddy von Anfang an nicht ausstehen können.

»Na gut«, sagte ich.

»Braves Mädchen«, sagte er und strahlte mich an. Diese sinnlichen Lippen, diese makellosen Zähne. »Zufälligerweise habe ich eine Flasche Sancerre dabei, die perfekt dazu passt.«

Bei Wolfsbarsch und Sancerre schafften Eddy und ich es sogar tatsächlich, über die Scheidungsmodalitäten zu sprechen, aber irgendwann fiel mir auf, dass er dabei ziemlich unkonkret blieb. Am fairsten fand ich, wenn jeder das behielt, was er vor unserer Ehe schon besaß – ich mein Haus und er seine Junggesellenbude in der Hills Road, wo er sich vor unserer Heirat ausgetobt hatte. Jeder sollte seine Sachen behalten, das eigene Auto, die eigenen Möbel. Was die Dinge anging, die wir gemeinsam gekauft hatten, konnten wir uns ja einigen; viel war nach knapp drei gemeinsamen Jahren ohnehin nicht zusammengekommen.

Eddy schaute mich mit seinen großen, grauen Augen an und nickte. Anfangs ermutigte es mich, dass er gar nicht widersprach (warum hätte er auch widersprechen sollen?), aber irgendwann dämmerte mir, dass wir eigentlich noch gar keine richtige Einigung erzielt hatten.

»Also, was hältst du davon?«, fragte ich schließlich. Mir war warm, und ich fühlte mich seltsam entspannt. Wir schaffen das, dachte ich. Wir regeln das wie Erwachsene, und vielleicht, mit der Zeit …

»Ich glaube, wir brauchen mehr Wein.«

»Unbedingt«, sagte ich trocken. »Aber was hältst du von diesem Plan?«

Eddy sah lächelnd sein Glas an und stellte es auf den Tisch. »Warum reden wir eigentlich noch immer davon?« Jetzt lächelte er mich an. »Hatten wir nicht abgemacht, nach zehn nicht mehr über Geschäftliches zu reden?«

Lilys Wanduhr zeigte genau zehn Uhr.

»Diese Abmachung galt für die Arbeit, nicht für Finanzkram«, murmelte ich und ärgerte mich darüber, dass ich rot wurde. »Und sie galt auch nur, als wir noch verheiratet waren.« Ich rutschte in meine Sofaecke zurück.

Eddy lehnte sich zu mir, sein Arm schlängelte über das Sofa auf mich zu.

»Margot«, sagte er mit dieser unglaublich sexy klingenden Stimme. »Wir sind noch verheiratet.«

Ich wollte widersprechen, wollte ausweichen, aber schon spürte ich seine Lippen auf meinen, und er schmeckte so gut, so süß, und ich war so lange allein gewesen. Ich ließ es zu, ließ mich von ihm umarmen, spürte, wie sein Körper sich begierig an meinen drängte, ich hatte solche Sehnsucht nach ihm …

Was zum Teufel machte ich da?

Ich stieß ihn von mir weg. »Nein!«

Er war völlig verblüfft, als ich aufstand.

»Ich glaube, du gehst jetzt besser«, sagte ich und verschränkte die Arme.

Er strich sich das blonde Haar aus den Augen, fassungslos über meine plötzliche Verwandlung. »Margot, was ist denn los?«

Ich bebte; mir war, als schwankte der Boden unter mir.

»Du hast mich wegen einer anderen Frau verlassen, und jetzt bist du hier und willst mich flachlegen, das ist los!« Ich rieb mir übers Gesicht. Plötzlich war mir kalt, ich fühlte mich ausgelaugt und erniedrigt. »Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es verdammt noch mal wagen?«

»Aber du hattest doch nichts dagegen …«

»Oh nein, Eddy. Ich habe sehr wohl etwas dagegen, kapiert?« Ich zeigte zur Tür. »Du widerlicher Mistkerl! Zieh dir die Schuhe an und mach, dass du hier rauskommst!«

In seinem Gesicht zuckten widerstreitende Gefühle. Sollte er versöhnlich reagieren, sich entschuldigen? Oder so tun, als würde er gar nicht verstehen, warum ich mich überhaupt aufregte? Oder einfach ganz frech weiter den Verführer spielen? Oder wütend darüber sein, dass ich ihn so bloßstellte? Schließlich entschied er sich für Letzteres.

»Du spinnst ja, Margot! Du bist wirklich total verrückt!«

»Raus hier!«, brüllte ich und spürte, wie meine Scham von rasender Wut verdrängt wurde. »Verschwinde aus meinem Haus und lass dich hier nie wieder blicken!«

Kapitel 2

Warum bringst du mich bloß immer wieder dazu?«, fragt Chris. Er klingt, als würde er gleich in Tränen ausbrechen. »Warum können wir nicht einfach glücklich sein? Warum kannst du nicht einfach dankbar sein?«

Katie antwortet nicht. Er scheint das auch nicht von ihr zu erwarten, obwohl er den Knebel entfernt hat. Er schaut sie noch nicht einmal an. Sie kauert auf der schmutzigen, karierten Wolldecke. Der Brustkorb tut ihr weh, und auch die rechte Seite, von der Schulter bis zur Hüfte.

Sie hatte versucht, ihn mit der vollen Tasse zu treffen und zur Tür zu rennen, aber er hatte sie in Sekundenschnelle wieder eingeholt und war so wütend geworden, wie sie es noch nie erlebt hatte. Sie hatte fest geglaubt, dass sie gleich sterben würde. Später war sie überrascht, dass sie das überlebt hat und noch atmen konnte, auch wenn es sehr anstrengte und sehr weh tat, als wären ihre Rippen gebrochen.

Er hatte sie mit voller Wucht die Treppe heruntergeschleudert und lange Zeit in diesem düsteren Kellerverlies zurückgelassen, ohne Essen und Wasser.

Jetzt ist er wieder da.

»Ich hab doch alles für dich getan!« Er reibt sich heftig das blasse Gesicht. Das verkündet Böses, wie Katie inzwischen weiß. »Ihr Mädchen seid doch alle gleich.«

Katie bleibt still. Sie ist jetzt bestimmt schon seit vier oder fünf Wochen in diesem Verlies gefangen. Wenn sie bloß irgendwie erkennen könnte, wann ein Tag endet und wann ein neuer beginnt, dann könnte sie für jeden vergangenen Tag einen Strich an die Wand kratzen. Aber Striche an der Wand können ihren Entführer wütend machen, und Katie will alles, wirklich alles dafür tun, dass es nie wieder dazu kommt. Doch was auch immer sie tut, es ist nie richtig.

»Was glaubst du wohl, was passiert, wenn ich dich den anderen übergebe? Wenn die anderen von dir erfahren und dich in die Finger kriegen? Hä? Du kannst dir nicht vorstellen, was die mit dir alles anstellen würden!« Seine Augen sind weit aufgerissen wie in einem Comic, der allerdings überhaupt nicht lustig ist. »Die haben kein Mitleid! Die sind gnadenlos, das kannst du mir glauben! Nur ein nasser roter Fleck auf dem Boden würde von dir übrig bleiben!«

Sie hat diese Geschichte jetzt schon unzählige Male gehört. Er wiederholt sie andauernd, fast wortgetreu, wie ein Mantra aus einem Horrorfilm. Er gehört zu einer Gang, die junge Mädchen kidnappt und als Sexsklavinnen gefangen hält. Sie kann wirklich heilfroh sein, dass er, Chris, sie bisher vor den anderen Gang-Mitgliedern beschützt hat. Und sie würde wirklich nicht wollen, dass er seine schützende Hand über ihr wegzieht.

Katie weiß nur eines: Sie muss hier so lange durchhalten, bis sie gefunden wird oder bis Chris einen Fehler macht. Sie stellt sich vor, wie ihre Retter hereinstürmen und sie in die Arme nehmen. Zu ihrer Überraschung träumt sie aber nicht davon, dass ihr Vater herunterstürmt und Chris zu Brei schlägt, während ihre Mutter sie in Sicherheit bringt, sondern Brian. Brian mit den großen, starken Armen und den sanften, blauen Augen, die allerdings stahlhart blicken können, wenn ihn jemand »verarscht«, wie er oft sagt.

Chris wischt sich über die Augen. »Warum tust du das, Katie? Warum?«

Jetzt scheint er eine Antwort haben zu wollen.

Katie denkt kurz nach. Und weil sie jung ist und fest daran glaubt, dass niemand immer böse sein kann, und weil sie sich so sehr nach ihrer Mutter und Brian sehnt, dass es genauso schlimm weh tut wie ihre gebrochenen Rippen, sagt sie die Wahrheit: »Ich will einfach nur nach Hause.«

Dann bricht sie in Tränen aus.

Ihre Stimme ist ganz leise und zittrig, aber er macht ein Gesicht, als hätte sie ihm eine runtergehauen. Er kneift die geröteten Augen zusammen. Sein Blick ist wütend, mit einer winzigen Spur von Angst.

»Was redest du da? Ich hab’s dir doch schon gesagt: Du kannst nicht nach Hause! Wenn du nach Hause gehst, bist du tot!«

»Ich weiß, das haben Sie schon gesagt, aber …«

Seine Faust trifft sie so hart an der Schläfe, dass ihre Zähne zusammenschnappen und ihr die Zunge zerbeißen. Ihr Mund füllt sich mit Blut.

»Glaubst du etwa, dass ich lüge? Ja? GLAUBSTDUDAS, DUUNDANKBAREKLEINESAU?«

Dann stürzt er sich auf sie.

Irgendwann im Laufe dieser schrecklichen Nacht liegt Katie auf dem Bauch, die Wange in den Steinboden gepresst. Auf der gegenüberliegenden Wand erkennt sie im schwankenden Lichtschein der Glühbirne ein paar dünne Buchstaben, die in Bodennähe unbeholfen in die Backsteine geritzt wurden. Von dort, wo sie liegt, kann sie sie lesen: 12.1.1998BETHANAVERY.

Kapitel 3

Es war Samstagmorgen und dämmerte gerade erst. Die Theaterproben im St Hilda’s begannen erst um zehn. Wir wollten weiter am Weihnachtsstück arbeiten, Die Herzogin von Malfi oder das »Anti-Krippenspiel«, wie wir es alle hinter dem Rücken des Rektors nannten. Theaterlehrerin Estella kümmerte sich um unser pubertäres Ensemble, und Kunstlehrerin Lily, meine Mitstreiterin bei den endlosen Konferenzen mit dem Rektor, war für Kostüme und Bühnenbild zuständig. Ich selbst fungierte als Mädchen für alles. Wir hatten viel Spaß zusammen, und danach gingen Lily und ich immer zum Lunchen und Plaudern in die Stadt.

Im Moment war das eine gute Ablenkung.

Ich hatte einen leichten Kater, fühlte mich aber nicht mies genug, um weiter im Bett zu bleiben. Entschlossen schleuderte ich die Decke weg. Doch dann blieb ich liegen.

Eddy, dachte ich. Ich hatte Schuldgefühle. Ich vermisste ihn. Wie krank.

Ich zwang mich auf die Füße. Ich war wie zerschlagen, denn ich hatte von Bethan Avery geträumt. Bevor ich ins Bett gegangen war, hatte ich noch nach ihr gegoogelt und stundenlang eine Wikipedia-Spur über entführte Kinder und deren Mörder verfolgt; jeder Link hatte zu einer neuen Seite geführt, bis ich entnervt aufhörte und mich hinlegte.

Aber der Schaden war angerichtet. Die ganze Nacht wälzte ich mich im Bett herum und träumte von dem toten Mädchen. In einem der Träume überreichte mir jemand einen in Seide gewickelten Oberschenkelknochen. »Oh Gott«, sagte ich, paralysiert vor Schreck. »Ist der von Katie?«

»Nein, nein, von Bethan. Hundertprozentig von Bethan.«

Von Eddy hatte ich auch geträumt. Er saß auf dem Sofa und brach in Tränen aus, wollte mir aber nicht sagen, warum; stattdessen vergrub er das Gesicht in den Händen. Ich war zutiefst schockiert, denn einen weinenden Eddy hatte ich mir nicht einmal vorstellen können.

Ich schlurfte die Treppe hinunter. Die Weingläser stellte ich schnell in die Spülmaschine, um bloß nicht weiter an die Peinlichkeiten des letzten Abends zu denken. Dann setzte ich mich in meinem Nachthemd an den Küchentisch. Ich fror. In der Küche war es immer kalt.

Durch das Fenster sah ich das strahlende Rotgold des Sonnenaufgangs. Es versprach ein schöner Tag zu werden.

Ich zwang mich zum Joggen, um meine Dämonen Schritt für Schritt auszutreiben. Als ich zurückkam, machte ich mir Toast und Tee, las eine Stunde lang die Morgenzeitungen und ließ den Tee dabei kalt werden. Dann beschloss ich, den Morgen nicht weiter zu vertrödeln, schließlich musste ich noch die neuesten Dear Amy-Briefe beantworten. Ich schüttete meine Tasche aus. Die Aufsätze stopfte ich gleich wieder hinein. Nein danke.

Aus dem vor mir liegenden Durcheinander fischte ich einen teuer aussehenden Umschlag mit Wasserzeichen und schnörkeliger Handschrift. Die Briefeschreiberin tadelte mich barsch, weil ich in der vorletzten Kolumne einer Fünfzehnjährigen, die nach einer heißen Nacht mit einem Mitglied des örtlichen Rugbyvereins schwanger geworden war, eine Adoption oder Abtreibung als Alternativen vorgeschlagen hatte.

Der nächste Brief kam von einer Frau, die mir zum zweiten Mal schrieb; ihr Mann versoff sein Arbeitslosengeld in der Dorfkneipe und prügelte anschließend das Kindergeld aus ihr heraus. Die Frau brauchte regelmäßige Gespräche, keine einmalige Beratung. Ich las den Brief noch einmal und rieb mir die Schläfen. Sollte ich versuchen, sie ausfindig zu machen? Nein, das wäre ein Vertrauensbruch. Stattdessen nannte ich ihr einige Frauenhilfsorganisationen und empfahl ihr ein mir bekanntes Frauenhaus, das von Nonnen geleitet wurde.

Der dritte Brief warf mich fast um. Ein einsamer alter Mann schrieb eine herzzerreißende Ode an seine tote Frau Edith; er schilderte, wie er durch das leere Haus streifte und immer wieder Ediths Sachen berührte, ihre Fotos in die Hand nahm und die Pflanzen betrachtete, die sie stets gehegt und gepflegt hatte und die längst in ihren Blumentöpfen verdorrt waren. Seine Kinder wollten ihn überreden, in ein Seniorenheim zu ziehen, und er konnte ihnen das noch nicht einmal übelnehmen, aber er wollte auf gar keinen Fall aus Ediths Haus wegziehen. Das brachte er einfach nicht über sich. Aber er fühlte sich furchtbar einsam in dem Haus.

Ich schrieb die Standardantwort, nannte alle örtlichen Hilfsorganisationen und -gruppen, obwohl eigentlich klar war, dass er so etwas gar nicht wollte. Er wollte Edith.

Danach ließ ich es für diesen Tag gut sein.

Nach der Probe lud Lily mich zum Lunch ins Oak Bistro ein. Trotz des herannahenden Winters herrschte strahlendes Wetter, es war sogar recht mild, als hätte der Tag sich aus einer anderen Jahreszeit zu uns verirrt. Kühn beschlossen wir, draußen in herrlicher Zurückgezogenheit auf der ummauerten Gartenterrasse zu essen. Ich entschied mich für Linguine mit Riesengarnelen. Lily, das genaue Gegenteil einer Vegetarierin, bestellte fröhlich Rinderfilet vom Grill, ohne den geringsten Anflug eines schlechten Gewissens.

Das ist nur eine der Seiten, die ich an ihr liebe.

»Du solltest echt mal eine Auszeit bei dieser Redaktion verlangen«, sagte Lily, während wir auf unser Essen warteten. Sie schlug die Beine übereinander. Ihre hochhackigen Lacklederstiefel knisterten dabei.

»Beim Examiner? Wieso das denn?«

»Hast du nicht schon genug um die Ohren?«

Ich zuckte die Schultern und blickte auf mein Proseccoglas. »Haben wir das nicht alle?«

»Wir reden hier von einer Scheidung, Margot, nicht von einer zu hohen Stromrechnung!«

»Ist aber beides ganz alltäglich.«

»Jetzt hör mal auf damit«, entgegnete sie und warf sich das lange Haar über die Schulter. Diesen Monat trug sie es weißblond mit lila Strähnen und mintgrünen Spitzen.

»Womit?«

»Damit, alles kleinzureden! Ich hab nichts, alles in Ordnung, alles paletti … Damit erreichst du nur, dass die Leute sauer werden, weil sie nämlich wissen, dass es einfach nicht stimmt und dass dich das irgendwann wieder krank machen wird!« Pause. »Jetzt schau mich nicht so an!«

Ich schaute sie weiter so an, wie ich sie nicht anschauen sollte.

»Margot, ich warne dich …«

»Was soll das denn, bitte schön, bringen, wenn ich der ganzen Welt was vorjammere?« Ich stellte das Glas ab. »Außerdem hat er mich für eine sitzenlassen, die reicher und hübscher ist …«

»Und älter.«

Ich brachte ein klägliches Grinsen zustande. »Das Ganze ist einfach viel zu peinlich, um darüber zu reden, verstehst du? Obendrein ist sie auch noch gebildeter als ich, was mich am meisten wurmt.«

»Gebildeter.« Lily schnaubte, ihre roten Lippen verzogen sich zu einem verächtlichen Grinsen. »Sie ist Dozentin für Metallurgie. Das soll uns jetzt beeindrucken? Muss ja echt wahnsinnig unterhaltsam sein, wenn sie bei Tisch Anekdoten über Schmelzöfen und Indioxid erzählt.«

Jetzt musste ich doch lachen.

»Indiumzinnoxid«, korrigierte ich sie. »Das wird für Touchscreens benutzt.«

»Da, siehst du? Als du mir davon erzählt hast, fand ich es dermaßen prickelnd, dass ich es mir gar nicht gemerkt habe! Ehrlich, Margot, du bist zehnmal mehr wert als sie! Und zehnmal mehr wert als dieser verdammte, habgierige Opportunist.«

»Lily …«

»Stimmt aber doch!« Sie griff mit klirrenden Armreifen in ihre Tasche. »Aber vergiss den Mistkerl jetzt mal. Ich muss dir was zeigen. Hab ich heute Vormittag bei der Probe gemacht.«

Sie reichte mir ihren Skizzenblock.

Auf dem obersten Blatt hatte sie unsere letzte Besprechung mit dem Rektor in zwei Skizzen festgehalten. Die erste mit der Überschrift WIEWIRIHNSEHEN war eine Karikatur unseres Rektors Ben, wie er sich über seinen Schreibtisch lehnte und uns anbrüllte, das Gesicht dunkel vor Wut. Er trug eine Richterperücke und einen Talar und hielt einen großen Rohrstock in den Händen. Lily, Estella und ich saßen ihm als kleine, verängstigte Mädchen mit Zöpfen und Schuluniformen gegenüber.

Die zweite Skizze mit dem Titel WIEERUNSSIEHT zeigte den kleinen Ben in Schuluniform, der sich nun vor uns duckte. Wir blicken von unseren Thronen auf ihn herab; sie waren aus Knochen geschnitzt. Lily hatte uns als weibliche Schreckgestalten der griechischen Mythologie dargestellt. Estella, die Harpyie mit den großen Vogelkrallen, breitete ihre Flügel aus, Lily, die Gorgone, trug langes Haar aus zischelnden Schlangen, und ich – mit Fledermausflügeln, Fangzähnen und Stacheldrahtpeitsche in den Klauen – lehnte mich zu Ben hinunter und starrte ihn an.

Sie hatte mich als eine der Erinnyen oder Furien dargestellt, als Rachegöttin, die Sünder in den Wahnsinn oder Tod treibt.

Wieder brach ich in Gelächter aus.

»Das ist großartig«, schnaubte ich. »Das ist ab sofort mein neues Lieblingsporträt! Darauf sehe ich doch wirklich viel netter aus als auf unserer Schulwebsite.«