12,99 €

Mehr erfahren.

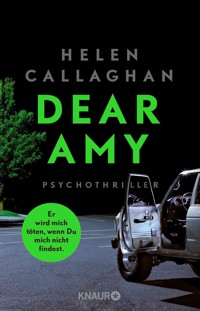

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Familiendrama und gefährlicher Kult: Der neue Psycho-Thriller der englischen Bestseller-Autorin von DEAR AMY. »Bitte komm nach Hause, Sophia …« Ausgerechnet in einen heißen Flirt platzt der Anruf von Sophias Mutter Nina, ängstlich, fast panisch, und sicher so grundlos wie etliche Male zuvor. Als Sophia schließlich doch zu ihren Eltern in die wildromantische Gärtnerei nach Suffolk fährt, findet sie nur noch tödliche Stille – und ein Szenario von unerträglicher Grausamkeit: Ihre Mutter erhängt an einem Baum, ihr Vater niedergestochen daneben. Mord mit anschließendem Selbstmord, vermutet die Polizei, was für Sophia unvorstellbar ist. Sie kennt ihre Eltern viel zu gut, als dass sie den ruhigen Menschen so etwas zutrauen könnte – und beginnt nachzuforschen. Doch dann findet sie, gut versteckt in der Werkstatt des Vaters, ein eng beschriebenes Tagebuch in der Handschrift ihrer Mutter. Sie beginnt zu lesen ... »Unglaublich dicht, überraschend, fesselnd. Ein neues Goldenes Zeitalter weiblicher Krimiautoren kommt auf uns zu!« Independent

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 527

Ähnliche

Helen Callaghan

Lügen. Nichts als Lügen

Psychothriller

Aus dem Englischen Heike Reissig und Stefanie Schäfer

Knaur e-books

Über dieses Buch

Familiendrama und Hippie-Kult: Der neue Psychothriller der englischen Bestsellerautorin von DEAR AMY.

»Bitte komm nach Hause, Sophia …« Ausgerechnet in einen heißen Flirt platzt der Anruf von Sophias Mutter Nina, ängstlich, fast panisch, und sicher so grundlos wie etliche Male zuvor. Als Sophia schließlich doch zu ihren Eltern fährt, findet sie nur noch tödliche Stille: Ihre Mutter erhängt an einem Baum, ihr Vater niedergestochen daneben. Mord mit anschließendem Selbstmord, vermutet die Polizei. Sophia kennt ihre Mutter viel zu gut, um der schüchternen Frau so etwas zuzutrauen. Doch die Geschichte, die sie kurz darauf in einem versteckten Tagebuch findet, zerstört alles, woran sie jemals geglaubt hat.

Inhaltsübersicht

Für JJ

Kapitel 1

Niemand ist, was er vorgibt zu sein.

Ich lehnte mich in meinem Sitz zurück, während der Nachtbus weiter Richtung Brixton rumpelte, zu meiner kleinen Wohnung. Meine Bluse stand offen; die zwei oberen Knöpfe waren abgerissen. Der junge Typ in der Superdry-Jacke drei Reihen weiter starrte mich die ganze Zeit an, als wollte er sagen: Kannst dich gern an mich ranmachen, kein Problem.

Ich ignorierte seine stumme Anmache und versank lieber in Selbstmitleid, denn ich hatte Kopfschmerzen, die immer stärker wurden. Ich blinzelte mein Spiegelbild in der Fensterscheibe an. Meine Wimperntusche war verschmiert. Ich sah aus wie ein deprimierter, vom Pech verfolgter Pandabär.

Um mich herum saßen die üblichen Londoner Nachtschwärmer: betrunkene Mädels in knappen Outfits, Hipster in Röhrenjeans, müde Pendler, die auf der Heimfahrt einnickten. Die unbarmherzige Busbeleuchtung ließ unsere Haut wie fahles Fleisch in der Metzgerauslage aussehen.

Ich fühlte mich ernüchtert, erschöpft und desillusioniert.

Im Tai-Pan war es rammelvoll gewesen, die Luft schwül von frischem Schweiß, Parfüm, Bier und Aftershave; der typische Freitagabendgeruch nach Erregung und Abenteuer. Überall in der Bar ertönte euphorisches Geschrei, untermalt von dumpfen Rhythmen, die erahnen ließen, dass irgendwo im Hintergrund Musik spielte.

Ich war beruflich dort gewesen. James Cooper, Enfant terrible der Corporate Architecture und geschäftsführender Gesellschafter von Amity, war mal wieder für einen Design-Preis nominiert worden, was natürlich gebührend gefeiert werden musste.

Ich hatte gar nicht kommen wollen.

Ich war erst seit drei Monaten bei Amity, hatte aber schnell mitbekommen, dass es bei der Unternehmenskultur vor allem darauf ankam, von James »gesehen« zu werden, einem hyperehrgeizigen Soziopathen aus New York, der inzwischen zum dritten Mal verheiratet war. Sein Motto lautete Work hard, play hard. Ich persönlich verbrachte meinen Feierabend eigentlich lieber mit Freunden als mit Kollegen.

Doch seit ich bei Amity angefangen hatte, sagte ich private Verabredungen immer häufiger ab: Zuerst schlief der Stepptanzkurs mit meiner alten WG-Freundin Audrey ein, dann die donnerstäglichen Kinoabende im Ritzy mit Veronika und Paul.

An diesem Abend war ich allerdings fest entschlossen gewesen, mich dem Amity-Gruppenzwang zu entziehen. Höchstens eine Stunde, dann hatte ich mich vom Acker machen wollen. Die Wochenenden gehörten schließlich mir und nicht der Firma.

Aber dann waren aus einem Cocktail drei geworden (ohne dass es großer Überredungskunst bedurft hätte), und zu meinem eigenen Erstaunen hatte ich mich bestens amüsiert.

Und das, obwohl ich fast den ganzen Abend in der Klemme gesteckt, oder besser: mit dem Rücken zur Wand gestanden hatte, hinter mir eine gigantische Reproduktion der Großen Welle von Hokusai. Benjamin Velasquez, einer der leitenden Architekten bei Amity, hatte sich dicht vor mir aufgebaut und seine Hand an der Wand über meinem Kopf abgestützt. Mir war gar nichts anderes übrig geblieben, als mich mit ihm zu unterhalten und nebenbei festzustellen, dass sich beachtliche Muskeln unter seinem Hemd abzeichneten.

Bis dahin hatte ich kaum mit ihm zu tun gehabt, aber er war mir durchaus aufgefallen in seinem gläsernen Büro, und mir war natürlich nicht entgangen, dass er ebenfalls Notiz von mir genommen hatte.

Er plauderte über seine Reise zu den großen Vulkanen der Welt, die er vor nicht allzu langer Zeit unternommen hatte; ein Geschenk von Freunden zu seinem dreißigsten Geburtstag.

»Ich habe noch nie einen Vulkan gesehen«, murmelte ich beeindruckt. Von so einer Reise träumte ich schon lange, aber leider hatte sie sich bisher nicht ergeben, weil ich noch immer auf den richtigen Lover wartete, mit dem ich sie unternehmen konnte.

»In London sind wir zum Glück vor Vulkanausbrüchen sicher«, sagte Benjamin.

»Hattest du keine Angst?«, fragte ich leicht lallend. »Solche Ausbrüche sind doch unvorhersehbar, sie können jederzeit passieren.«

»Ja«, antwortete er mit einem verschwörerischen Grinsen und rückte noch ein Stückchen näher. »Aber meistens passiert nichts. Meine … Ellie hatte zuerst Angst, aber das gab sich dann ganz schnell.«

»Ellie? Wer ist Ellie?«

Ich hatte tatsächlich einen sitzen. Mein Blick wanderte über Benjamins Brust hinauf zu seinem Gesicht. Er hatte sinnliche Lippen und graue Augen. Wenn an seinem Gesicht überhaupt etwas auszusetzen war, dann höchstens sein leicht fliehendes Kinn.

»Eine Freundin. Wir waren zu mehreren unterwegs.« Er schaute weg, die Frage schien ihn zu nerven. Ich beschloss, nicht weiterzubohren, sondern das Thema zu wechseln.

Er bot an, mir einen Drink zu besorgen, und ich nutzte die Gelegenheit, schnell aufs Klo zu gehen. Als ich die golden glänzende Tür zu den Damentoiletten öffnete, erblickte ich meine neue Freundin Cleo. Sie stand vor dem Pseudo-Barock-spiegel und brachte ihr Haar wieder in Ordnung; einige rotblonde Lockensträhnen hatten sich aus dem straffen Dutt gelöst, den sie bei der Arbeit stets trug.

»Hallo, du Schöne«, sagte ich.

»Ah, Sophia«, sagte sie und warf mir einen Blick zu. »Wie geht’s Benjamin Velasquez?« Sie grinste, doch es wirkte ein wenig angespannt. Vermutlich lag es an den Haarspangen, die sie zwischen den Zähnen hielt. Sie nahm sie kurz aus dem Mund. »Ihr zwei scheint euch ja gut zu verstehen.«

»Wir unterhalten uns bloß«, sagte ich und lief rot an. »Er hat mir gerade von seiner Vulkanreise erzählt …«

An meinem Hintern vibrierte etwas. Dann ertönte ein altvertrauter Klingelton. Mein Handy. Ich zog es aus der Hosentasche. Meine Mutter.

Ich starrte auf das winzige Display, als könnte es jeden Moment explodieren. 21:50 Uhr. Ich liebte meine Mutter über alles, aber wenn sie um diese Zeit anrief, war das kein gutes Zeichen.

Ich nahm den Anruf entgegen.

»Hallo, Mum«, sagte ich.

»Sophia, wo steckst du denn?«

Sie klang jedes Mal besorgt, als sei ich noch ein kleines Kind. »Ich hab’s schon auf deiner Festnetznummer probiert.«

»Ich bin gerade in einer Bar«, sagte ich, obwohl das angesichts der Lärmkulisse eigentlich klar war. »Pflichttermin mit den Kollegen.«

»Schon wieder?«

»Ja.« Ich kratzte mir die Stirn. »Ich hab dir doch schon erzählt, wie das in der Firma läuft.«

»Ja, stimmt. Entschuldige.«

Dann schwieg sie. Das machte sie jedes Mal. Als wäre ich diejenige, die angerufen hatte und nun nicht zur Sache kam. Die Leitung knisterte geradezu vor Ungeduld.

Wenn ich noch ein rebellischer Teenager gewesen wäre, hätte ich geschrien: »Mum, was willst du von mir?« Aber dann hätte ich mich bloß schrecklich gefühlt, und gebracht hätte es ohnehin nichts. Meine Mutter brauchte immer etwas Anlauf, um zu sagen, was sie auf dem Herzen hatte. Aber diesmal fehlte mir die Geduld dafür. Benjamin wartete auf mich, und im Hintergrund ertönte gerade der Drum-’n’-Bass-Hit des Sommers.

Cleo schob sich die letzte Spange ins Haar, wandte sich vom Spiegel ab und lächelte mir beim Hinausgehen zu.

Ich winkte ihr nach.

»Wie geht’s dir, Mum? Ist alles okay?«

Sie blieb stumm. Ich zwang mich, ruhig zu bleiben. Ich machte mir oft Sorgen um meine zarte, zerbrechliche Mutter und lebte in ständiger Angst, dass sie anrief und sofort meine Hilfe brauchte.

»Ich möchte, dass du heimkommst«, sagte sie schließlich. »Wir müssen dringend reden.« Ihre Stimme klang wie immer, schwach und dünn, als käme sie von der anderen Seite eines stillen, klaren Sees herübergeweht.

»Mum, ich kann jetzt nicht«, seufzte ich. Es hatte keinen Sinn, ungeduldig zu werden und sich aufzuregen. So war meine Mutter eben, da konnte man nichts machen.

Trotzdem stieg Enttäuschung in mir hoch.

Eigentlich war ich davon ausgegangen, dass es ihr besser ging, weil sie in den letzten Monaten seltener angerufen hatte. Es schien, als hätte sie sich endlich damit abgefunden, dass ich ausgezogen war und nicht nach Suffolk zurückkehren würde. Ich dachte, sie hätte aufgehört, sich ständig Sorgen um mich zu machen.

»Diesmal ist es wirklich wichtig, Sophia. Du musst kommen.«

»Das sagst du immer, Mum. Und wenn ich dann komme, ist es gar nicht so wichtig.«

»Jared und ich müssen unbedingt mit dir reden.«

Nun wurde mir doch ein wenig bange. Es war sehr ungewöhnlich, dass sie meinen Dad Jared nannte. »Mum, stimmt etwas nicht? Geht es euch beiden gut?«

»Ja, uns geht es gut, keine Sorge.«

»Warum kann das Ganze dann nicht warten? Lass uns morgen darüber reden, okay?« Ich warf einen Blick auf die Uhr. »Heute Abend schaffe ich es sowieso nicht mehr nach Pulverton. Mit dem Auto kann ich nicht fahren, weil ich schon zu viel getrunken habe, und den letzten Zug erwische ich auch nicht mehr.«

Schweigen. Dann: »Sophia, Schätzchen …«

Das machte sie immer. Der Teufel in mir flüsterte: Leg auf.

»Tut mir leid, Mum«, sagte ich. »Heute Abend geht es wirklich nicht. Ich rufe dich morgen an, dann können wir ausführlich darüber reden.«

»Wie du meinst, Sophia.«

»Jetzt sei doch nicht so, Mum«, sagte ich. Trotzdem bekam ich sofort ein schlechtes Gewissen. Sie war unglücklich, das spürte ich, obwohl sie nie darüber sprach. Doch dagegen konnte ich nichts tun. Ich atmete tief durch und verdrängte meine Schuldgefühle. »Tut mir leid, Mum. Ich rufe dich gleich morgen früh an. Versprochen. Gute Nacht.«

Ich tippte aufs Display, und schon war sie verschwunden.

Als das Taxi in den Millennium Way bog, waren seine Hände schon in meinem BH. Er presste mich gegen die Autotür und küsste mich begierig. Wir hatte beide vergessen, die Sicherheitsgurte anzulegen, und dem Fahrer, einem glatzköpfigen Mittfünfziger, war es vermutlich zu peinlich, uns darauf hinzuweisen.

Wir benahmen uns wirklich unmöglich, aber das machte es natürlich umso prickelnder.

»Wir sind da«, sagte der Taxifahrer, ohne sich umzudrehen.

Benjamin ließ mich los. Ich schnappte nach Luft und strich meine Bluse glatt, während er ein paar Geldscheine aus der Börse zog. »Danke, Kumpel. Stimmt so.« Dann stieg er aus und zog mich hinter sich her, in die schwüle Nacht.

Wir befanden uns vor einem der grimmigen Wolkenkratzer an der Isle of Dogs. Hinter uns schwappten Wellen auf den Kiesstrand; ein Partyboot mit bunten Lichtern und tanzenden Gästen zog draußen auf der Themse vorbei, Richtung Woolwich. Der dünne Klang von Michael Jacksons »Wanna Be Startin’ Something« drang übers Wasser. Es roch brackig, nach faulem Holz.

»Komm«, sagte Benjamin und zog mich zum Eingang. Die Lobby war spartanisch, aber teuer, der Look von Beton und Metall.

Ich weiß gar nicht mehr, ob Musik im Aufzug spielte; Benjamins fordernde Küsse lenkten mich zu sehr ab. Als wir ausstiegen, zog er mich durch einen schummrigen Flur mit dunklen Holztüren, schloss eine davon auf und schob mich in eine gigantische Penthouse-Wohnung mit Glasfront und Blick auf die Themse, die sechzig Meter unter uns im Schein der Straßenbeleuchtung glitzerte.

Benjamin drängte mich die Holztreppe hoch ins Zwischengeschoss.

»Nette Wohnung«, bemerkte ich, als ich rücklings auf das riesige Schlittenbett aus Eiche fiel und ihn mit mir zog. »Tolle Aussicht.«

»Ja«, keuchte er, während er sich vergeblich bemühte, mir die Bluse über den Kopf zu ziehen. Wir mussten beide kichern. »Bin ich über Amity drangekommen«, sagte er.

»Wirklich schick«, bekräftigte ich, während er mir die Hose aufknöpfte und mit einer einzigen gekonnten Bewegung herunterzerrte. Schuhe hatte ich gar nicht mehr an. Ich musste sie wohl schon abgestreift haben.

Wir küssten uns weiter. Ich fuhr mit den Händen unter sein Hemd, über seine Brust. Als ich versuchte, sein Hemd aufzuknöpfen, merkte ich, dass ich aufs Klo musste.

»Entschuldige«, sagte ich. »Ich muss mal kurz verschwinden. Wo ist dein Bad?«

»Was? Ausgerechnet jetzt?«

»Lieber jetzt als später«, sagte ich.

Er lachte, deutete auf eine Tür und gab mir einen Klaps auf den Po. »Beeil dich!«, rief er mir nach.

Ich stand barfuß auf dem cremefarbenen Teppich und betrachtete zufrieden mein Spiegelbild. Ich hatte nur zwei Dessous-Sets, und eines davon, das pinkfarbene, hatte ich glücklicherweise für diesen Abend ausgewählt. Wenn es überhaupt mal passierte, dass ich mich abschleppen ließ, trug ich meistens ein peinliches Durcheinander. Doch diesmal hatte das Schicksal es gut mit mir gemeint. Ich grinste und setzte mich auf die Toilette.

Als ich so dasaß, fiel mir auf, dass eine der Schranktüren unter dem Waschbecken ein bisschen offen stand. Als Architektin wusste ich natürlich, nach welchem Muster die Neubauten an der Themse gestrickt waren: Top-Location, aber bei der Inneneinrichtung wurde oft geschlampt.

Ich schüttelte den Kopf und lächelte. Ich hatte jetzt frei.

Aber ich kam nicht umhin festzustellen, dass in dem Schrank etwas Gläsernes funkelte. In meinem Badezimmerschrank sah es ähnlich aus.

Schau nicht hinein, Sophia.

Aber es war zu spät. Ich hatte es ja schon gesehen.

Ich stand auf, zog meinen Slip hoch und betätigte die Spülung. Dann beugte ich mich hinunter, öffnete vorsichtig die Schranktür und erblickte ein wildes Chaos aus Flakons und Creme-Tiegeln, dazwischen einen Make-up-Beutel mit Tuben und Lippenstiften. Es sah aus, als hätte jemand die Sachen hastig in den Schrank gestopft. Daneben lag eine weiße Schachtel.

Ich drehte den Wasserhahn auf, wusch mir rasch die Hände und ließ das Wasser weiterlaufen in der Hoffnung, eventuelle Geräusche damit zu übertönen. Eigentlich war es tabu, aber ich konnte nicht anders. Ich griff nach der Schachtel.

Mir war längst klar, was sich darin befand.

Auf dem Etikett stand »Mrs. ELIZABETHVELASQUEZ, 127 Carnavon Mill, Millennium Way«. Das war sicher Ellie, die »Freundin«, mit der Benjamin auf die Vulkane geklettert war. Das Datum auf dem Etikett war zwei Wochen alt. »Microgynon 30 – einmal täglich mit Wasser einnehmen«.

Die gleiche Pille, die ich auch benutzte.

Ich spähte in die Schachtel. Eine Folienpackung fehlte. Ellie war wohl für einige Tage verreist und hatte sie mitgenommen.

Ich schob die Schranktür wieder zu, stellte den Wasserhahn ab und blickte in den Spiegel. Das Lachen war mir gründlich vergangen.

Vielleicht hat sie ihn verlassen.

Nein. Dann hätte sie die ganze Schachtel mitgenommen. Und all ihre Schminksachen.

Enttäuschung stieg in mir hoch. Vermutlich war Ellie auf Geschäftsreise, eine typische Canary-Wharf-Karrierefrau. Und weil größere Flakons und Tuben bei Flügen nicht mit ins Handgepäck durften, hatte sie sie dagelassen.

Ist die Katz aus dem Haus …

Tu einfach so, als hättest du nichts gesehen. Du hättest sowieso nicht herumschnüffeln sollen. Das hast du jetzt von deiner Neugier. Komm schon, du willst doch bloß ein bisschen Spaß …

Wenn du es nicht wärst, wäre es eine andere …

Ich blickte auf die Marmorablage. Dort, wo Ellies Sachen gestanden hatten, waren noch die Abdrücke zu erkennen.

Es war hoffnungslos. Schon wieder ein verheirateter Typ, ein verdammter Lügner, der seinen Ehering wahrscheinlich in der Hosentasche versteckt hatte. Wenn ich am Montag bei der Arbeit auftauchte, würden mich die anderen garantiert anstarren und sich das Maul über mich zerreißen.

Schließlich hatten sie ja mitbekommen, dass ich mit ihm zusammen weggegangen war.

Warum hatte Cleo mich nicht gewarnt? Sie kannte ihn doch schon viel länger als ich.

Egal. Der Abend war vorbei.

»Hey, beeil dich!«, rief Benjamin. »Willst du einen Drink?«

»Nein«, antwortete ich und trat aus dem Bad. Für mich war die Sache klar.

Er blickte mich erstaunt an. Er wirkte noch recht nüchtern, im Gegensatz zu mir.

»Stimmt was nicht?«

»Tut mir leid, ich muss gehen.« Ich sammelte meine Hose vom Boden auf und schlüpfte hinein. Draußen mischte sich fernes Glockengeläut zum sanften Plätschern der Themse.

»Was ist denn los?«

»Ich hab’s mir anders überlegt.« Ich griff nach meiner Bluse und zog sie über.

»Was?«, rief er empört. »Erst machst du mich scharf, und dann willst du einfach gehen? Das kannst du nicht machen!«

»Und ob ich das kann.« Meine Schuhe lagen neben der Kommode. Ich schlüpfte hinein, dann schnappte ich mir meinen Blazer und meine Tasche.

Benjamin stand auf. Nackt sah er auch ziemlich beeindruckend aus. Fast bedauerte ich, dass nicht mehr aus uns werden würde. »Was bildest du dir eigentlich ein, du Schlampe?«, zischte er.

Er baute sich mit geballten Fäusten vor mir auf. Am liebsten hätte er mich geschlagen.

Schon im Bad war mir klar geworden, dass er kein Märchenprinz war, aber damit, dass er womöglich ausflippte, hatte ich nicht gerechnet.

Mist, schoss es mir durch den Kopf. Der Typ ist mehr oder weniger dein Chef. Was hast du dir nur dabei gedacht?

Trotzdem hatte er kein Recht, so mit mir zu reden.

»Ich wusste gar nicht, wie charmant du sein kannst«, entgegnete ich. »Machst du deiner Frau auch so nette Komplimente?«

»Wovon redest du, du verdammtes Flittchen?«, rief er wütend, doch in seinen Augen stieg Panik auf. Er setzte sich wieder aufs Bett.

Nun hatte ich mir einen Feind gemacht, so viel stand fest. Und das würde mit Sicherheit unangenehme Folgen bei der Arbeit nach sich ziehen.

Ich hätte vorsichtiger sein sollen.

»Nacht, Benjamin«, sagte ich und warf ihm eine Kusshand zu. »Wir sehen uns im Büro.«

Der Bus rumpelte weiter durch die Nacht. Ich lehnte den Kopf gegen die schmutzige Scheibe und schloss die Augen.

Schon wieder ein verheirateter Kerl. Mist.

Ich musste an meine Mutter denken. Wegen so einem Loser hatte ich sie am Telefon abgewürgt. Ich schämte mich zutiefst.

Der Bus näherte sich meiner Haltestelle. Niedergeschlagen stand ich auf. Vielleicht hatte Mum wirklich keinen triftigen Grund, mich zu sehen, aber sie war meine Mutter. Ich hätte nicht einfach auflegen sollen.

Morgen früh würde ich sie sofort anrufen.

Ich drängelte mich durch die alkoholisierte Menschenansammlung zur Tür, stieg aus und marschierte nach Hause.

Kapitel 2

Am nächsten Morgen raste ich mit meinem kleinen lila Ford KA Richtung Küste. Der Wagen hatte schon über zehn Jahre auf dem Buckel und wurde eigentlich fast nur noch durch Rost und Willenskraft zusammengehalten.

Wenn ich nicht so verkatert gewesen wäre, hätte ich den Anblick der sanften Hügellandschaft von Suffolk genossen, die sich dahinschlängelnden baumbeschatteten Straßen, den Feuerball der aufgehenden Sonne über dem Meer. Der Tag versprach herrlich zu werden.

Ich hatte kaum geschlafen und mich bis zum Morgengrauen im Bett herumgewälzt, bis ich es nicht mehr aushielt und in die Küche wankte. Dort fummelte ich an der teuren Kaffeemaschine herum, die ich mir hatte aufschwatzen lassen, und nach einer halben Ewigkeit gelang es mir endlich, ihr drei Fingerhut voll Espresso abzutrotzen.

Ich setzte mich an den Tisch, nippte deprimiert an dem Gebräu und starrte auf mein Notebook. Auf dem Bildschirm flimmerten die Pläne meines aktuellen Projekts: ein neues Besucherzentrum für Scottish Heritage auf den Orkneys, das nicht nur umweltfreundlich, sondern auch absolut sturmfest sein sollte.

Eine Weile saß ich so da, in der festen Absicht, den Tag mit Arbeiten zu verbringen, doch irgendwann begriff ich, dass es sinnlos war, und schnappte mir die Autoschlüssel.

Die Fahrt dauerte rund drei Stunden. Ich versuchte, den Koffeinkick durch Musik zu unterstützen, aber mein Schädel vertrug den Lärm nicht. Also schaltete ich das Radio wieder ab und fuhr stattdessen zum Takt eines nervtötenden Klopfgeräusches, das schon seit einigen Wochen aus dem hinteren Teil des Wagens kam; vermutlich war eines der Radlager defekt.

Mein siebenundzwanzigster Geburtstag stand kurz bevor – ich wollte endlich verantwortungsvoll handeln, statt mein Geld für Kaffeemaschinen und anderen Luxus zu verschwenden. Mein Auto musste dringend in die Werkstatt.

Das Studentendasein war vorbei – höchste Zeit, damit aufzuhören, vor mich hin zu gammeln.

So wie meine Eltern.

Schon wieder bekam ich Schuldgefühle.

Du hättest Mum am Telefon nicht abwürgen sollen.

Dabei hätte ich eigentlich kein schlechtes Gewissen zu haben brauchen. Meine Mutter rief mich vielleicht zwei oder drei Mal im Monat an, in der Regel abends zwischen sieben und zehn, und sie überwand ihre Telefonparanoia nur aus einem einzigen Grund: Sie wollte mich unbedingt dazu bewegen, London beziehungsweise Brixton zu verlassen und nach Hause zurückzukehren, in den Schoß der Familie.

»Und was soll ich da?«, fragte ich jedes Mal genervt.

Woraufhin sie mit den Augen rollte (natürlich konnte ich das nicht sehen, aber ich wusste genau, dass sie es tat) und sagte: »Du könntest mir und deinem Vater in der Gärtnerei helfen. Außerdem sagst du doch immer, dass das Café renoviert werden müsste.«

»Stimmt. Und du lehnst immer ab, weil es zu teuer werden würde. Warum kommst du nicht mal übers Wochenende nach Brixton und besuchst mich? Wir könnten zusammen London entdecken, Picknick im Hyde Park und abends Theater im West End …«

»Nein. Das geht nicht. Ich kann hier nicht weg.«

Ich bog von der A12 auf die Moncton Lane ab. Das verwitterte Hinweisschild auf dem Rasen mit der Aufschrift EDEN GARDENS UND CAFÉ 250 METER war beschädigt worden; jemand hatte es wohl aus Versehen gerammt.

Ich parkte direkt hinter dem Schild, stieg aus und wurde von einer frischen Brise begrüßt.

Die Vögel zwitscherten, als hätten sie auf mich gewartet. Der Duft von Heu vermischte sich mit dem Salzgeruch des nahen Meeres. Ich atmete tief ein und spürte sogleich, wie ich mich entspannte.

Ich ging zu dem kaputten Schild hinüber, und die Absätze meiner blauen Pumps versanken im taufeuchten Gras. Das Schild war in zwei Teile zerbrochen, ein breiter Reifenabdruck trennte die GARDENS vom CAFÉ. Das Ganze konnte erst vor Kurzem passiert sein. Seufzend hob ich die Teile auf und verstaute sie im Kofferraum meines Wagens.

Es überraschte mich ein wenig, dass mein Vater, ein notorischer Frühaufsteher, das auf seinem täglichen Rundgang nicht bereits selbst erledigt hatte. Ich schaute die Straße hinunter, zum Tor von Eden Gardens.

Es war noch verschlossen.

Das Tor war in fröhlichem Apfelgrün gestrichen, doch allmählich schimmerte der Rost hindurch. Ich fischte nach meinem Schlüsselbund und öffnete die beiden Vorhängeschlösser. Das Metall fühlte sich kalt an, die wärmenden Sonnenstrahlen waren noch nicht bis hierher vorgedrungen. Das Tor ging quietschend auf.

Ich blickte auf die Uhr. Erst kurz vor halb neun, aber mir war, als sei ich schon seit einer Ewigkeit wach. Normalerweise stand das Tor um diese Zeit schon offen, nur falls Kundschaft hereinschneite, wie Dad immer sagte. Wäre tatsächlich Kundschaft auf der Suche nach Heilkräutern hereingeschneit, hätte er sie allerdings geflissentlich ignoriert; seine morgendliche Gartenpflegeroutine wäre ihm wichtiger gewesen. Bei Eden Gardens war Mum dafür zuständig, die Kundschaft zuvorkommend zu behandeln. Mum stand jedoch nie vor neun Uhr auf.

Es grenzte an ein Wunder, dass das Geschäft überhaupt noch lief. Ich hatte meinen Eltern schon unzählige Male vorgeschlagen, den alten, zugigen, spinnwebenverhangenen Schuppen, in dem das Café untergebracht war, durch ein neues Gebäude mit ansprechendem Mobiliar zu ersetzen und das Sortiment im Laden, das hauptsächlich aus vergilbten Postkarten und verstaubtem Krimskams bestand, mit moderner Deko-Ware und Zimmerpflanzen aufzupeppen. Doch natürlich war alles beim Alten geblieben.

Ich ließ das Tor hinter mir zuschlagen und folgte dem Kiesweg, der mich an Ringelblumentöpfen und Keramikfeen vorbei zum Laden führte. Der Laden war von einem weißen Steinkreis umgeben, der an eine Megalithformation erinnerte. Unter dem maroden Vordach standen zwei ramponierte Picknicktische; sie drängten sich aneinander, als schämten sie sich.

»Dad?«, rief ich. Doch er war nicht da; die blau gestrichene Stalltür zum Laden war verriegelt. Seltsam. Ich ging weiter den Weg entlang, Richtung Haus. Unter meinen Sohlen knirschte der Kies.

Zum Haus gelangte man durch ein weiteres Tor, das zu einem Gitterzaun gehörte, der von einem Dickicht aus Kletterpflanzen bedeckt war. Dieses Tor war ebenfalls blau gestrichen und wurde von duftenden, schon fast welken pfirsichfarbenen Rosen gesäumt. Sie nickten mit ihren schweren Häuptern, als ich das Privatgrundstück meiner Eltern betrat.

Wie aus dem Nichts tauchte das Haus vor mir auf, als hätte es jemand herbeigezaubert. Von der Gärtnerei aus konnte man es nicht sehen, weil es vom Rosendickicht verdeckt wurde; es kam erst zum Vorschein, wenn man durch das blaue Tor mit dem Schild PRIVAT trat.

Diese Aufschrift war wörtlich zu nehmen. Als kleines Mädchen war mir das Haus meiner Eltern wie ein märchenhaftes Königreich erschienen, das uns von den Besuchern der Gärtnerei und des Cafés abschirmte; ein verzauberter Ort, winzig genug, um in eine Wunderlampe zu passen, eine Welt, die nur jenen zugänglich war, die wussten, wie das Zugangswort lautete oder wo der geheime Schlüssel versteckt war. Besucher, die sich verirrten und versehentlich vor diesem Tor landeten, wurden von meinem Vater barsch verscheucht.

Ich hatte die strenge Anweisung gehabt, das Tor stets verschlossen zu halten; den Schlüssel trug ich an einem Band um den Hals, damit ich ihn nicht verlieren konnte. Auch als ich älter wurde, ließ mich das Gefühl, dass wir in unserer eigenen kleinen Welt lebten, nie richtig los. Erst als ich in die Pubertät kam, wurden mir die Nachteile dieser abgeschotteten Existenz bewusst, und ich begann zu rebellieren.

»Hallo!«, rief ich, als ich das kleine Rasenstück überquerte, die einzige Fläche, die vom unermüdlichen Ehrgeiz meines Vaters, noch mehr Kräuter zum Verkauf oder Eigengebrauch anzupflanzen, verschont geblieben war; meine Mutter hatte darauf bestanden.

Niemand reagierte auf mein Rufen.

Früher war das Haus schön gewesen, ein Paradebeispiel georgianischer Architektur, das ursprünglich für einen wohlhabenden Müller erbaut worden war. Der Mühlenbach existierte sogar noch, er war Teil der öffentlichen Gartenanlage; mein Vater hatte hier und da kleine Holzbrücken angelegt. Aber vielleicht hatte ich mir die Schönheit des Hauses auch nur eingebildet. Seit ich erwachsen war, kam es mir bei meinen Besuchen jedenfalls von Mal zu Mal schäbiger vor; der strahlend weiße Säulenvorbau aus meiner Kindheit war längst verwittert, und als ich nun die Treppe hinaufging, stieg mir der Geruch von morschem Holz in die Nase.

Eines der kleinen Bleiglasfenster in der Haustür war, wie ich nun sah, zerbrochen und mit einer Sperrholzplatte zugenagelt worden. Ich fuhr mit der Hand darüber. Das Holz war frisch. Bei meinem letzten Besuch vor zwei Wochen war die Tür noch in Ordnung gewesen.

Komisch, dass mein Vater noch kein neues Glas eingesetzt hatte. Meiner Mutter gefiel das bestimmt nicht.

Meine Eltern waren ein ungewöhnliches Paar, sie schienen überhaupt nicht zusammenzupassen. Und doch bildeten sie, seit ich mich erinnern konnte, ein eingeschworenes Team. Mein Vater hatte mir erzählt, dass sie sich in einem Café in Cambridge begegnet waren. Er wollte gerade gehen, als meine Mutter hereinkam. Sie gefiel ihm auf Anhieb, und er lud sie spontan ein, mit ihm zu kommen. Sie willigte ein, und seit diesem Tag waren sie zusammen. Damals war sie noch verwegen gewesen.

Neun Monate später war ich auf die Welt gekommen.

Sie hatten nie geheiratet; beide verabscheuten Papierkram und trauten den Behörden grundsätzlich nicht über den Weg. Ich trug den Nachnamen meiner Mutter, da mein Vater sich geweigert hatte, das Standesamt zu betreten. Als ich sechs wurde, hatten sie zunächst vorgehabt, mich zu Hause zu unterrichten, aber am Ende schickten sie mich doch auf eine Schule. Die ständige Paranoia meiner Eltern hatte mich schon oft zur Verzweiflung getrieben.

Inzwischen trug ich den Schlüssel natürlich längst nicht mehr um den Hals. Er hing nun an meinem Schlüsselbund mit dem Hasenpfoten-Anhänger; ein Glücksbringer, den mein Vater mir geschenkt hatte. Geräuschvoll stocherte ich mit dem Schlüssel im Türschloss herum in der Hoffnung, meine Mutter durch den Lärm zu wecken und mich so anzukündigen. Mein Vater war bestimmt schon seit Stunden draußen auf den Feldern und würde erst gegen Mittag zurückkehren. Wenn ich nach Mum rief, reagierte sie immer ganz erstaunt, als hätte sie gar nicht mit mir gerechnet.

»Mum, ich bin’s!«, rief ich, als ich den düsteren Flur betrat.

Doch sie antwortete nicht. Ich ließ den Blick zur dunklen Holztreppe wandern, und mir fiel auf, dass die Stockflecken an der Wand viel größer geworden waren; sie verliefen bereits ineinander. Es roch nach Staub, Curry und Sandelholz-Räucherstäbchen. Am Fuß der Treppe standen diverse Paar Schuhe unordentlich nebeneinander, darunter die schlammverkrusteten Arbeitsstiefel meiner Mutter; einer davon war umgekippt, als hätte er aufgegeben.

Ich stieg die Treppe hoch. Auf den teppichbedeckten Stufen lagen überall Klümpchen von Gartenerde, die sich von Jeans und handgestrickten Socken gelöst hatten. Auf dem Weg nach oben öffnete ich eines der Fenster, um frische Luft hereinzulassen.

»Mum? Bist du oben?«, rief ich. Sie war bestimmt noch im Bett.

Wieder keine Antwort. Ich seufzte und steuerte auf das Schlafzimmer am Ende des Flurs zu.

Die Tür stand offen. Sonnenstrahlen fielen herein und tauchten den Raum in helles Licht. Mein Blick wanderte über Bücherstapel, Nippes und die hässliche goldfarbene Frisierkommode.

»Mum?«

Das Schlafzimmer war leer, das Bett war gemacht. Normalerweise herrschte hier die gleiche Unordnung wie im übrigen Haus, aber zu meiner Verblüffung war das Schlafzimmer aufgeräumt. Nein, nicht nur aufgeräumt, sondern gründlich geputzt. Kein Flöckchen Staub auf der Frisierkommode; die jahrzehntealten Parfümflaschen und Creme-Tiegel standen glänzend in Reih und Glied. Der Kleiderschrank war verschlossen, das Durcheinander aus Büchern und Zeitschriften unter dem großen Erkerfenster nun fein säuberlich gestapelt.

Verwirrt schaute ich mich um. Das übrige Haus wirkte so verlottert wie eh und je. Warum war es hier auf einmal so ordentlich? Für mich war das Chaos im Schlafzimmer stets ein Spiegelbild der Gemütslage meiner Mutter gewesen. Dieses Zimmer plötzlich so sauber und aufgeräumt zu sehen, während der Rest des Hauses weiter vor sich hin moderte, war für mich so ungewöhnlich, als stände meine Mutter plötzlich in einem eleganten Abendkleid vor mir. Als wäre sie ein anderer Mensch geworden. Oder besser gesagt: als hätte unter ihrer Oberfläche ein anderer Mensch gelauert, der nun zum Vorschein gekommen war.

Mir kroch es eiskalt über den Rücken. Wo steckte meine Mutter bloß?

»Mum?«, rief ich nochmals.

Doch alles, was ich hörte, war das leise Knarren der Dielen unter meinen Sohlen, als ich zum Erkerfenster ging.

Ich ließ den Blick nach draußen wandern, über den Rasen und die Reihen von Bohnenstangen, Salatköpfen und Möhrenpflanzen, die schon in meiner Kindheit das Gemüse für unsere Mahlzeiten geliefert hatten. Ganz hinten befand sich der Geräteschuppen, wo mein Vater den Großteil seiner Zeit verbrachte, und unter den Bäumen stand der Holztisch mit den Bänken, wo wir im Sommer zusammen gegessen hatten, wie in einem heiligen Hain.

Die Bäume waren das ganze Jahr hindurch mit Lichterketten behängt. Nachts schalteten meine Eltern das Licht normalerweise aus, doch die Lampen brannten noch. Mir wurde flau im Magen.

»Mum?«, rief ich wieder, obwohl ich längst wusste, dass niemand im Haus war. Meine Stimme klang ganz schrill.

Irgendetwas stimmte nicht. Hinten bei den Bäumen war etwas, das dort nicht hingehörte.

Ich spähte angestrengt durch die Scheibe. Zwischen den dicht belaubten Zweigen war eine Gestalt zu erkennen, eine menschliche Gestalt.

Eine Gestalt mit herabhängenden Füßen.

Plötzlich überkam mich entsetzliche Angst. Ich rannte zurück in den Flur und die Treppe hinunter, hinaus in den Garten, quer über die Gemüsebeete.

Mein Herz raste, mein Mund war wie ausgetrocknet, und als ich näher kam, begriff ich, dass die Gestalt, die ich oben durch das Fenster gesehen hatte, meine Mutter sein musste; die gelbe Bluse mit dem Blumenmuster und die graublaue Jeans waren unverwechselbar.

Ja. Es war tatsächlich meine Mutter. Sie hing an einem Ast der großen Kastanie. Unter ihr lag eine umgekippte Trittleiter auf dem Boden.

Ein Schrei entwich meiner Kehle, er klang wie das Heulen eines Tieres.

Hastig griff ich nach der Trittleiter, stellte sie auf und kletterte hoch.

Ich konnte Mums Gesicht nicht sehen. Sie gab keinen Laut von sich. Nur das Rascheln des Laubs war zu hören und in der Ferne das Krächzen einer Elster. Die Lichterkette war mehrmals um den Ast gewickelt, und meine Mutter baumelte daran, die Schnur um ihren Hals durch das lange dunkle Haar verdeckt.

Ich nahm Mum in die Arme, um ihr Gewicht von der Schnur zu heben, und in diesem Moment begriff mein Herz, was mein Verstand längst wusste. Mum war kalt und steif. Sie war tot. Ihr Haar fiel zur Seite, und der Anblick ihres blaurot verfärbten Gesichts traf mich wie ein Fausthieb in den Magen.

Ich war so geschockt, dass ich von der Trittleiter fiel und mit dem Rücken hart auf dem Boden aufschlug. Ich lag da wie gelähmt. Über mir baumelten die Füße meiner Mutter, und der Ast knarrte gespenstisch unter ihrem Gewicht, wie in einem Horrorfilm. Ich wartete darauf, aus diesem Albtraum zu erwachen, denn es konnte nur ein Albtraum sein, die Strafe dafür, dass ich so gemein zu meiner Mutter gewesen war; aber gleich würde ich aufwachen, und dann hätte ich die Chance, alles wiedergutzumachen.

Doch ich wachte nicht auf. Die Zeit verging, jede Sekunde war schwer wie Blei. Mein Mund stand offen, aber ich bekam kaum Luft, geschweige denn einen Ton heraus.

Plötzlich hörte ich ein Röcheln. Sofort klammerte ich mich verzweifelt an den Gedanken, dass es Mum war, die röchelte; trotz allem hoffte ich, dass sie noch lebte, denn sie durfte nicht tot sein. Das war einfach undenkbar, unmöglich. Doch dann merkte ich, dass das Röcheln aus einer anderen Richtung kam.

Ich drehte den Kopf in Erwartung des nächsten Albtraums.

Mein Vater lag zusammengerollt hinter einem der anderen Bäume. Seine Arme und sein Oberkörper waren blutüberströmt.

»Dad?«

Sein Gesicht war kreidebleich. Aber er röchelte. Er lebte noch.

Kapitel 3

Ich kann mich kaum erinnern, was danach geschah. Vielleicht will ich mich auch nicht erinnern.

Die meiste Zeit verbrachte ich im Krankenhaus, auf einem kleinen weißen Plastikstuhl. Ich saß bei Dad am Bett und lauschte seinen Atemzügen, während er im künstlichen Koma lag und von der Welt und ihren Sorgen nichts mitbekam.

Ich starrte auf seine Atemmaske und seine bleiche Stirn, wartete auf ein Runzeln, ein Zeichen, dass er das Bewusstsein zurückerlangte, doch vergeblich.

Tief im Innern beneidete ich ihn um diesen Zustand.

Leute in weißen Kitteln sprachen mit leiser, sanfter Stimme zu mir, als wäre ich eine Bombe, die jeden Moment hochgehen könnte.

Sie sagten, mein Vater sei sehr schwer verletzt. Jemand habe auf ihn eingestochen, einmal in die Brust und einmal in den Bauch, und der Stich in den Bauch habe seine Eingeweide durchbohrt, wodurch es zu einer Blutvergiftung gekommen sei. Niemand formulierte es so direkt, aber es war ungewiss, ob er überleben würde. Vielleicht würde er das Geheimnis der letzten Stunden im Leben meiner Mutter mit ins Grab nehmen und ihr folgen, so wie er ihr immer gefolgt war, wie ein mürrischer Schatten mit dunklem Bart und verkniffenem Mund.

Ab und zu griff ich nach seiner kalten, schlaffen Hand und weinte, aber ganz leise, denn Gefühlsausbrüche mochte er nicht.

Das alles ergab keinen Sinn.

Jedes Mal, wenn ich bei der Polizei anrief, wurde mir gesagt, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien, doch es war klar, was alle glaubten. Ich hatte es der Zeitung entnehmen können, die in den überquellenden Briefkasten meiner Eltern gestopft worden war:

SELBSTMORD NACH MORDVERSUCH IN PULVERTON: FRAU TOT, MANN SCHWER VERLETZT

Am Samstagmorgen wurden in einem Haus in Pulverton die Leiche einer Frau sowie ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Bislang deutet alles auf einen Mordversuch mit anschließendem Selbstmord hin.

Um 9:05 Uhr wurden die Polizei und der Notarzt zur alten Mühle nach Pulverton gerufen, wo das Paar im Garten seines Hauses entdeckt worden war.

Bei der toten Frau handelt es sich um Nina Mackenzie (46), bei dem schwer verletzten Mann um ihren Partner, Jared Boothroyd (51). Auf dem angrenzenden Grundstück betrieb das Paar gemeinsam Eden Gardens, eine Gärtnerei mit Café. Mr. Boothroyd befindet sich derzeit im Royal Suffolk Hospital und wurde in ein künstliches Koma versetzt; sein Zustand ist kritisch.

Es wird davon ausgegangen, dass Mrs. Mackenzie ihrem Partner am Freitagabend, den 28. Juli, schwere Stichverletzungen zufügte und sich anschließend erhängte. Das Paar wurde von der gemeinsamen Tochter Sophia (26) entdeckt, die in London lebt.

Eine Nachbarin, Babs Moran, beschrieb Nina Mackenzie als »nervöse, verhuschte Frau, die zwar etwas schrullig, aber doch sehr nett wirkte. Ich hätte nie gedacht, dass sie zu so etwas fähig ist.«

Detective Inspector Rob Howarth erklärte: »Es handelt sich um einen äußerst tragischen Vorfall, und das Motiv ist derzeit noch unklar. Falls es Personen gibt, die Auskunft über den Zustand der Beziehung von Mrs. Mackenzie und Mr. Boothroyd in den vergangenen Wochen geben können, möchten sie sich bitte bei uns melden.«

Er bestätigte, dass man derzeit keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden habe.

Für die Allgemeinheit gab es offenbar nur eine einzige Erklärung: Meine Mutter hatte vorgehabt, sich umzubringen, und als mein Vater versuchte, sie davon abzuhalten, stach sie auf ihn ein und setzte ihr Vorhaben anschließend in die Tat um. DI Rob Howarth hatte mir den durchsichtigen Asservatenbeutel mit der grünen Küchenschere meiner Mutter gezeigt; an den Klingen klebten Blutspuren und Grashalme. Mit dieser Schere war so heftig auf meinen Vater eingestochen worden, dass das kleine Verbindungsstück, das die Klingen zusammengehalten hatte, durchgebrochen war.

»Erkennen Sie die Schere wieder, Miss Mackenzie?«, hatte Detective Inspector Rob Howarth mich gefragt.

»Ja«, hatte ich geflüstert. Mum benutzte sie schon seit vielen Jahren, und Dad hatte sie in seinem Schuppen regelmäßig für Mum geschliffen.

Auf dem Edelstahl waren blutige Fingerabdrücke.

Doch all das ergab überhaupt keinen Sinn für mich.

Meine Mutter war nie gewalttätig gewesen. Nie. Sie hätte keiner Fliege etwas zuleide tun können.

Das sagte ich auch Cleo, als ich sie von der Cafeteria des Krankenhauses aus anrief, während ich mir bei einem Kaffee aus dem Automaten und einem labbrigen Käsesandwich eine kleine Pause genehmigte. Ein veganes Sandwich wäre mir lieber gewesen, aber es gab keins. Ich war zwar schon seit Jahren keine Vegetarierin mehr, aber aus irgendeinem Grund erschien es mir in diesem Moment wichtig, etwas Veganes zu mir zu nehmen – vielleicht, weil ich hoffte, die Schicksalsmächte dadurch gnädig zu stimmen und sie dazu zu bringen, meinen Vater wieder gesund werden zu lassen.

»Und wie ist sein Zustand?«, fragte Cleo. »Noch immer unverändert?«

»Ja«, sagte ich und brach unvermittelt in Tränen aus. Das passierte mir nun ständig.

»Sophia, tut mir leid … Bitte weine nicht … Vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen? Wenigstens geht es ihm nicht schlechter, richtig?« Sie zögerte kurz. Dann fügte sie hinzu: »Willst du, dass ich komme?«

Das wollte ich tatsächlich. Seit ich bei Amity arbeitete, hatte ich kaum noch Kontakt zu meinen alten Freunden, was inzwischen sogar so weit ging, dass es mir peinlich gewesen wäre, sie in dieser Verfassung anzurufen. »Ja«, sagte ich. »Das wäre …«

»Dieses Wochenende schaffe ich es leider nicht, weil ich bis Montag noch einen Bericht für James fertig machen muss«, schob Cleo hastig nach. »Aber nächstes Wochenende vielleicht …«

Die Botschaft war klar. Enttäuscht, aber auch verärgert sagte ich: »Kein Problem, Cleo, ich komme schon klar. Rowan ist ja hier.«

»Wer?«

»Rowan, mein Sandkastenfreund«, sagte ich gereizt. »Ich habe dir doch schon erzählt, dass er für meinen Dad arbeitet.« Ich musste meine Aggressivität unbedingt in den Griff bekommen. Neuerdings regte ich mich über jede Kleinigkeit auf, als wäre ich auf der Suche nach einem Sündenbock, auf den ich einprügeln konnte.

Wahrscheinlich wollte ich auf mich selbst einprügeln. Schließlich war ich diejenige gewesen, die meine Mutter in ihrer Todesnacht im Stich gelassen hatte. Ich hatte meine eigene Mutter am Telefon abgewürgt, obwohl ich sofort gemerkt hatte, dass etwas nicht stimmte.

Und nun würde ich nie wieder mit ihr sprechen können.

»Ich muss jetzt aufhören, Cleo«, sagte ich und warf die Sandwichtüte und den Pappbecher in den Abfalleimer. Den Krankenschwestern hatte ich versprechen müssen, endlich etwas zu essen.

Auftrag ausgeführt.

»Natürlich, kein Problem«, sagte Cleo. »Weißt du denn schon, wann du wieder zur Arbeit kommst?«

»Nein«, antwortete ich. Diese Frage hatte ich mir noch gar nicht gestellt, ich war zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Amity, Benjamin und meine Wohnung in Brixton schienen zu einem anderen Leben zu gehören, zu einer anderen Sophia. »Ich schätze, das wird noch eine Weile dauern.«

»Oh«, sagte Cleo. Sie schwieg ein paar Sekunden, bevor sie hinzufügte: »Dafür wird man hier bestimmt Verständnis haben, unter den Umständen …«

»Ich ruf dich am Wochenende noch mal an, okay?«

»Okay. Mach’s gut, Sophia.«

»Du auch.«

Als ich auf die Station zurückkehrte, stand ein Besucher am Eingang, neben dem Desinfektionsmittelspender. Die Hitze machte ihm sichtlich zu schaffen; er hatte rote Flecken im Gesicht, und am Ansatz seiner blonden Stoppelfrisur glitzerten Schweißperlen.

»Hallo, Miss Mackenzie.«

Es war Detective Inspector Rob Howarth – der Mann, der der Presse erzählt hatte, dass es in Bezug auf den Tod meiner Mutter und die schweren Verletzungen meines Vaters keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gebe.

Zwischen dem Detective und mir war es schnell zu Spannungen gekommen. Er vermutete, dass meine Mutter beim Versuch meines Vaters, sie vom Selbstmord abzuhalten, auf ihn eingestochen und sich anschließend erhängt hatte. Ich dagegen war mir absolut sicher, dass das nicht sein konnte.

Mum hätte sich niemals umgebracht. Zu solch einer schrecklichen Tat wäre sie gar nicht fähig gewesen. Und sie hätte auch niemals gewollt, erhängt gefunden zu werden, schon gar nicht von mir. Allein die Vorstellung, sich das Leben zu nehmen, hätte sie entsetzt; in ihren Augen wäre das nicht nur zutiefst egoistisch, sondern auch unhöflich gewesen, so seltsam das auch klingen mochte.

Und selbst wenn ich mich irrte und sie sich doch das Leben genommen hatte: Sie wäre niemals imstande gewesen, meinen Vater zu verletzen und mit solcher Wucht auf ihn einzustechen, dass die Schere dabei auseinanderbrach. Brachiale Wut lag nicht in ihrer Natur, sie war nicht gewalttätig.

Jemand anders musste meinen Eltern das angetan haben. Jemand, der vielleicht bei Mum gewesen war, als sie mich anrief, und Dad die Schere an die Kehle hielt, während ich in dieser verdammten Bar stand und so schnell wie möglich auflegen wollte, nur um mich von einem verheirateten Mistkerl abschleppen zu lassen.

Der Gedanke war kaum zu ertragen.

DI Howarth sah das natürlich nicht so. Ich musste ihn irgendwie dazu bringen, mir zu glauben und endlich nach dem wahren Täter zu suchen.

Den Fehler, meine Eltern im Stich zu lassen, wollte ich nicht noch einmal machen.

Ich zwang mich, mein Zittern zu unterdrücken und sofort zur Sache zu kommen. »Und, sind Sie schon weitergekommen?«, fragte ich.

DI Howarth schien mir meine Direktheit nicht übel zu nehmen. In seinen dunkelblauen Augen glomm sogar eine Spur von Mitleid auf. Seine Miene sprach Bände; er hatte Neuigkeiten für mich, die ich nicht würde hören wollen.

»Die meisten Laborergebnisse vom Tatort liegen inzwischen vor«, sagte er. »Einschließlich der DNA-Spuren von der Schere und der Lichterkette.«

»Was, so schnell schon?« Mir stockte der Atem. »Und was ist dabei herausgekommen?«

»Wir haben keine Beweise dafür gefunden, dass ein Fremdverschulden vorliegt.«

Ich schaute ihn ungläubig an. »Das … das kann einfach nicht stimmen.«

Er erwiderte meinen Blick mit ernster Miene. Mir wurde eiskalt.

»Ich weiß, Sie haben sich etwas anderes erhofft, Miss Mackenzie …«

»Es geht nicht darum, was ich mir erhofft habe!«, rief ich frustriert. »Wer auch immer das getan hat, kann doch auch Handschuhe getragen haben. Die Tatsache, dass Sie keine Beweise gefunden haben, heißt doch nicht automatisch, dass es keinen anderen Täter gibt. Vielleicht war er so clever, keine Spuren zu hinterlassen!«

DI Howarth schaute kurz auf seine Schuhe, als müsste er seine ganze Geduld zusammennehmen. »Miss Mackenzie, ich weiß, es ist schwer, das zu akzeptieren …«

Ich hob abwehrend die Hände. »Stopp. Ich kann das nicht mehr hören. Ja, es ist wirklich schwer, das zu akzeptieren – und wissen Sie auch, warum? Weil es schlichtweg nicht sein kann!«

»Miss Mackenzie …«

»Meine Mutter hätte sich niemals umgebracht!«, rief ich. Mir kamen wieder die Tränen. Ungeduldig wischte ich sie weg. »Sie war manchmal schlecht drauf, aber das ist doch normal. Und sie hätte meinem Vater niemals wehgetan. Das weiß ich genau, verstehen Sie? Ich kenne meine Eltern!«

Die Krankenschwestern und Besucher drehten sich irritiert zu uns um. Ich versuchte, mich zusammenzureißen. Das alles war schließlich nicht DI Howarths Schuld.

Sondern meine.

»Die Sache ist die, Miss Mackenzie«, sagte er vorsichtig und sah mich mitfühlend an. Sein Adamsapfel hüpfte beim Sprechen. »Es gibt keine Fingerabdrücke oder sonstige Beweise dafür, dass eine andere Person dort war, abgesehen von Ihnen.«

»Aber …«

»Weder Ihre Mutter noch Ihr Vater weisen Abwehrverletzungen auf, und es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass jemand sich gewaltsam Zutritt zum Garten Ihrer Eltern verschafft hat. Die Verletzungen Ihrer Mutter sind mit den Umständen vereinbar, unter denen sie aufgefunden wurde.« Er musste schlucken und tat mir fast leid. »Miss Mackenzie«, sagte er und legte mir sehr behutsam die Hand auf die Schulter, als befürchtete er, ich könnte sie ihm abhacken. »Ich weiß, das alles ist schwer zu begreifen. Aber es ist die einzige Erklärung, die zu den Fakten passt, zumal Ihre Eltern in letzter Zeit Probleme hatten.«

»Was denn für Probleme?«, fragte ich scharf.

Er sah mich verblüfft an. »Die Einbrüche? Der Vandalismus?«

»Wie bitte?«

»Wissen Sie das gar nicht?«

»Ich … nein!«

»In den letzten sechs Monaten haben Ihre Eltern vier Einbrüche gemeldet.« DI Howarth zog sein Notizbuch hervor. »Der Polizeibeamte, der nach der letzten Meldung bei Ihren Eltern vorbeischaute, riet ihnen dringend zu einer Videoüberwachungsanlage. Leider sind Ihre Eltern seinem Rat nicht gefolgt.«

Ich war so perplex, dass es mir die Sprache verschlug. Einbrüche?

Sogar vier in sechs Monaten?

Eden Gardens war sehr abgelegen und wirkte reichlich heruntergekommen. Wieso hätte dort jemand einbrechen sollen?

Und warum hatten meine Eltern mir nichts davon erzählt? Ein Einbruch war schließlich ein traumatisches Erlebnis; bei mir in Brixton war auch schon mal eingebrochen worden. Anschließend hatte ich mich drei Wochen lang nicht getraut, das Licht auszuschalten, wenn ich mich schlafen legte.

Howarth musterte mich verwundert.

»Haben Sie wirklich nichts davon gewusst?«, fragte er.

Ich schüttelte fassungslos den Kopf.

»Miss Mackenzie, so viele Einbrüche hintereinander steckt man nicht so einfach weg. Sind Sie sicher, dass Ihre Mutter nicht doch an einer Depression litt?«

»Ja! Sie hat oft gejammert, aber sie hatte bestimmt keine Depression. Wenn überhaupt, war sie … ich weiß auch nicht … es schien ihr endlich wieder besser zu gehen.« Ich wurde knallrot vor Verlegenheit. »Als ich bei meinen Eltern auszog, rief Mum mich anfangs täglich an und bettelte, dass ich wieder nach Hause kommen und mir eine Arbeit in ihrer Nähe suchen sollte. Aber seit ein paar Monaten schien sie sich beruhigt zu haben.«

Auf einmal regten sich Zweifel bei mir. »Gelegentlich hatte sie Stimmungsschwankungen, aber die bekam sie mit Meditationen gut in den Griff, das war ihre Art, damit umzugehen.« Ich rieb mir die Augen. »Sie war eben ein bisschen sprunghaft. An manchen Tagen wollte sie unbedingt einen Malkurs machen, an anderen wollte sie ein Buch über ihre Lebensgeschichte schreiben. Über ihre ›spirituelle Reise‹.« Ich schüttelte traurig den Kopf. »Das hatte sie schon seit Jahren vor. Aber sie hat es dann doch nie gemacht.«

»Als Polizeibeamter lernt man schnell, dass die Menschen voller Überraschungen stecken«, sagte DI Howarth.

Resigniert verschränkte ich die Arme und dachte darüber nach, was seiner Meinung nach passiert war, auch wenn ich es selbst nicht glauben wollte. Meine Eltern mussten schreckliche Angst gehabt haben. Sie hatten ein friedliches, zurückgezogenes Dasein führen wollen, hatten sich ihre eigene kleine Welt erschaffen, und dann waren sie plötzlich in ihrem Paradies überfallen worden.

Aber ich kannte meine Eltern.

Zumindest dachte ich das damals noch.

Rowan und seine Frau Kayleigh hatten darauf bestanden, dass ich bei ihnen unterschlüpfte; ihr Cottage lag zwei Meilen von Eden Gardens entfernt. Abends saß ich mit ihnen und ihren Kindern zusammen und schaute ihnen zu, wie sie aßen und plauderten. Ich fühlte mich wie ein Eindringling, aber ich war froh, nicht allein im Haus meiner Eltern übernachten zu müssen.

Ich war es gewohnt, mich auf Rowan zu verlassen. Er arbeitete schon seit Langem für meinen Vater in der Gärtnerei. Wenn ich Dad in der Klinik besuchte, hörte ich bereits von Weitem, wenn Rowan im Anmarsch war; das Geräusch seiner schweren Stiefel, mit denen er über den Krankenhausflur stapfte, war unverkennbar. Mit seinen wilden hellbraunen Dreadlocks, die er stets lose zusammengebunden trug, und seiner ganzen Erscheinung bildete er einen willkommenen Kontrast zur sterilen Krankenhausumgebung.

»Hi, Soph.«

Er nahm neben mir Platz. Ich hob eine Augenbraue zur Begrüßung. Mehr Energie brachte ich nicht auf.

»Wie geht’s ihm?«, fragte Rowan.

»Unverändert.«

Er nickte, als sei dies ein Fortschritt, lehnte sich zurück und schloss die Augen.

Seliges Schweigen.

Ich kannte Rowan schon ewig – seit wir Kinder waren. Sein Vater, Cliff, hatte eine kleine Farm in unserer Nähe gehabt, und manchmal halfen er und mein Dad sich gegenseitig aus. Rowan war viele Jahre lang mein einziger Spielgefährte gewesen, wir hatten alles zusammen gemacht.

Ich weiß gar nicht mehr genau, wann sich das änderte. Wahrscheinlich, als ich in die Pubertät kam und eine düstere Gothic-Rebellin wurde, die sich nur noch für Weltschmerz, Gedichte und Jungs interessierte, während er bei dem blieb, was ihm am meisten Spaß machte: Wandern, Angeln und in der Erde wühlen.

Wenn ich ehrlich bin, war ich damals ziemlich eifersüchtig auf ihn.

Rowans Dad soff sich irgendwann zu Tode, aber Rowan ließ sich davon nicht unterkriegen. Er begann, Vollzeit für meinen Dad zu arbeiten, heiratete ein Mädchen aus der Gegend, mietete ein Cottage in der Nähe meines Elternhauses und bekam mit seiner Frau zwei Kinder. Er war gewissermaßen der Sohn, den mein Vater sich immer gewünscht hatte.

Als ich für meinen Schulabschluss büffelte und aus dem Fenster meines Zimmers schaute, sah ich die beiden oft zusammen an unserem Holztisch unter den Bäumen sitzen und Selbstgedrehte rauchen. Ihre Zigaretten glühten in der Dämmerung, während mein Vater wild gestikulierte und lustige Geschichte zum Besten gab.

Bei diesem Anblick zog sich mir damals jedes Mal das Herz zusammen. Bei mir verhielt mein Vater sich nicht mehr so.

Inzwischen war ich schon so lange fort, dass ich angenommen hatte, Rowan und ich seien einander fremd geworden. Aber Entfernung ist relativ. Rowan verhielt sich jedenfalls so, als sei ich nie weg gewesen.

»Rowan, wusstest du, dass bei meinen Eltern eingebrochen wurde?«

Rowan warf mir einen Blick zu und runzelte die Stirn. »Was? Schon wieder?«

»Die Polizei meinte, dass es vier Einbrüche in sechs Monaten waren.«

»Ach, diese Einbrüche meinst du. Ja, davon wusste ich.« Er schien erleichtert, dass es keine neue Hiobsbotschaft gab. Als er meine verblüffte Miene sah, fragte er: »Haben Jared und Nina dir etwa nichts davon erzählt?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Wahrscheinlich wollten sie nicht, dass du dir Sorgen machst«, sagte er leichthin, wich meinem Blick jedoch aus. Er wusste natürlich genauso gut wie ich, wie sehr meine Mutter immer darum bemüht gewesen war, dass ich genau das tat – eine ihrer Taktiken, um mich wieder nach Hause zu locken. »Es war ja nicht so schlimm«, fügte er hinzu. »Es wurde ja nichts Wertvolles gestohlen.«

»Aber vier Einbrüche in sechs Monaten sind ganz schön heftig, findest du nicht?«

Rowan zuckte mit den Achseln. »Am Anfang dachte ich das auch. Aber die Polizei meinte, dass so etwas ziemlich häufig vorkommt. Wenn ein Dieb einmal erfolgreich war, versucht er es immer wieder. Und deine Eltern hatten leider keine Alarmanlage, um Diebe abzuschrecken.«

Ich seufzte. Die Überwachungsparanoia meines Vaters kannte ich nur zu gut. Seine Maxime lautete: »Lass dich niemals fotografieren«; er hing fest dem alten Aberglauben an, dass Kameras einem die Seele stahlen. »Aber bei meinen Eltern gibt es doch nichts, was für Diebe interessant wäre«, sagte ich. »Sie haben ja noch nicht mal einen Fernseher.«

»Mag sein«, sagte Rowan. »Aber vielleicht waren die Diebe nur hinter etwas Schmuck und Geld her. Und der Schuppen ist ja voll mit Werkzeug. Davon haben sie allerdings nichts mitgehen lassen.« Er zuckte abermals mit den Schultern. »Vielleicht waren es ja Drogensüchtige; die stehlen nur Sachen, die sie problemlos verpfänden können. Jared ging davon aus, dass es nur Jugendliche waren, die sich einen Kick verschaffen wollten.«

Es war Rowan sichtlich unangenehm, dass meine Eltern ihm ein Geheimnis anvertraut hatten, von dem ich nichts wissen sollte. Die alte Eifersucht stieg wieder in mir hoch. Ich verdrängte sie, stopfte sie zurück in ihre Kiste.

Das Ganze war eine fürchterliche Ironie des Schicksals. Der Polizei gegenüber hatte ich immer wieder beteuert, wie gut ich meine Eltern kannte, aber von den Einbrüchen bei ihnen hatte ich nichts gewusst, im Gegensatz zu Rowan. Warum hatten sie mir nichts davon erzählt?

Wahrscheinlich, weil ich mich sowieso nur aufgeregt hätte. »Ihr braucht eine Alarmanlage mit Überwachungskameras! Und Schlösser an Fenstern und Türen …«

Ich hätte mich sofort eingemischt.

Nach einer Weile sagte Rowan: »Ich habe eine Liste mit Bekannten deiner Eltern vorbereitet. Für die Beerdigung.«

»Danke«, sagte ich apathisch.

»Hat der Gerichtsmediziner sich schon bei dir gemeldet?«, flüsterte er und schaute zu meinem Vater hinüber, als befürchtete er, Dad könnte etwas mitbekommen.

Ich nickte. »Die Bestatter wollen sie morgen abholen.« Plötzlich hatte ich einen dicken Kloß im Hals. »Die Autopsie ist erledigt, wir können Mum jetzt beerdigen. Als Nächstes kommt die offizielle Feststellung der Todesursache, aber ich habe keine Ahnung, wann das sein wird …«

Ich konnte nicht weitersprechen, verlor schon wieder die Fassung.

»Komm mal her«, sagte Rowan, und eh ich michs versah, fand ich mich in seinen Armen wieder und weinte hemmungslos, obwohl mein Vater neben uns lag und ich doch wusste, wie sehr er Gefühlsausbrüche hasste. »Soph, es tut mir so leid.«

»Ich glaube nicht, dass meine Mum sich umgebracht hat. Ich glaube es einfach nicht.«

»Ich weiß, Soph.«

»Ich verstehe das alles nicht. Warum ist das passiert? Warum nur?«

»Ich weiß es auch nicht«, sagte Rowan und strich mir übers Haar. »Ich weiß es auch nicht.«

»Das war eine schöne Messe.«

Wir waren in Eden Gardens und tranken aus Gläsern von einem Geschirrverleih. Vor mir stand ein betroffen dreinblickendes junges Pärchen in Schwarz. Die Frau, Sonia, hatte eine Weile im Café gearbeitet, bevor sie weggezogen war, um zu studieren. Ich war ihr vorher noch nie begegnet.

»Danke«, sagte ich. Es fiel mir erstaunlich leicht, denn ich schwebte in einer Wattewolke aus Valium und Alkohol. Sie dämpfte die Einsamkeit und Verzweiflung, die ich trotz all der mitfühlenden Trauergäste verspürte. Ich war eine Wachsfigur namens Sophia mit einem Glas in der Hand. Meine Worte klangen blechern und hohl, als läse jemand meine Antwort über einen billigen Lautsprecher vor. »Danke, dass Sie gekommen sind.«

»Sophia.« Kayleigh, Rowans bessere Hälfte, fasste mich sanft am Ellbogen. »Jemand fragt nach dir.«

Ich nickte, lächelte Sonia fratzenhaft zu (sie lächelte verständnisvoll zurück) und ließ mich von Kayleigh zurück zum Haus führen. Ihr rundes, fröhliches Gesicht drückte Unbehagen aus. »Sie sind gerade erst angekommen …«

»Wer denn?«, fragte ich, aber eigentlich war es mir egal.

Als wir in den Flur traten, erblickte ich ein mir unbekanntes älteres Paar in Trauerkleidung. Die Frau klammerte sich nervös an die Jacke, die sie über dem Arm trug; ihre bleichen Wangen waren von tiefen Falten durchzogen, als wäre ihr Gesicht aus Holz geschnitzt. Begleitet wurde sie von einem hochgewachsenen Mann, der, abgesehen von seinem Bierbauch, sehr hager war und verbittert den Mund zusammenpresste.

Ich blieb stehen.

»Sophia?«, sagte die Frau. Ihre Zähne waren gelblich, ihre Haare stahlgrau.

Eine undefinierbare Spannung ging von den beiden aus; ich fühlte mich auf Anhieb unwohl.

»Ja?«, sagte ich.

»Ich bin Estella, Ninas Mutter. Deine Großmutter.«

Damit hatte ich nicht gerechnet.

Widerstreitende Gefühle stiegen in mir auf. Ich war meinen Großeltern noch nie persönlich begegnet. Ich wusste nur, dass sie sich kurz nach meiner Geburt mit meinen Eltern zerstritten hatten – genauer gesagt, mit meinem Vater.

»Ich bin deine Großmutter«, wiederholte die Frau.

Der Mann neben ihr funkelte mich an. »Wir sind Ninas Eltern«, sagte er brüsk. Er wurde rot, das Ganze schien ihm überaus peinlich zu sein. »Ist das so schwer zu begreifen?«

Ich starrte ihn nur an.

»Thomas«, wies Estella ihn scharf zurecht und warf ihm einen finsteren Blick zu.

Er presste die Lippen zusammen, sein Blick irrte umher. Er war es wohl nicht gewohnt, keine Kontrolle zu haben.

In diesem Moment wurde mir klar, dass die beiden ganz unerwartet ihre Tochter verloren hatten. Und die Chance, sich mit ihr auszusöhnen, war unwiederbringlich vertan.

Ich wusste nicht, warum sie sich damals zerstritten hatten. Mum hatte mir nur erzählt, dass sie Dad nicht mochten. Aber es war meiner Mutter stets schwergefallen, über ihre Eltern zu sprechen und Erinnerungen aus ihrer Jugend zu teilen. All das hatte bei mir den Eindruck entstehen lassen, dass ihre Eltern keine besonders netten Menschen waren.

Schließlich ergriff Kayleigh das Wort, um mir zu helfen. »Leider ist die Messe schon vorbei«, sagte sie.

»Ja, das wissen wir«, murmelte Thomas grimmig.

Estella hob erneut beschwichtigend die Hand. Thomas presste den Mund zusammen und schaute zu Boden.

»Wir wollten nur herkommen, um dir zu sagen, wie leid es uns tut, dass du deine Mutter verloren hast«, sagte sie. Ihre Stimme zitterte leicht, und Tränen traten ihr in die Augen, doch sie fing sich wieder. »Thomas und ich dachten, dass du vielleicht mehr über uns und den Rest der Familie erfahren möchtest. Jetzt, wo Nina nicht mehr da ist …« Sie hielt inne, als hätte sie eben erst begriffen, was passiert war. »Jetzt, wo Nina nicht mehr da ist, haben wir vielleicht auch einige Fragen auf dem Herzen.«

Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich brachte nur ein Nicken zustande.

Sie nickte ebenfalls. Sie wirkte erleichtert, als hätten wir eine Übereinkunft getroffen. »Es wäre schön, wenn wir bald einmal miteinander sprechen könnten. Natürlich nicht jetzt und hier, ich weiß, du hast noch viel zu erledigen. Aber bald.«

Ich nickte abermals.

»Ruf uns an, wenn du bereit bist. Hier.« Sie fischte ein silbernes Etui aus ihrer schwarzen Lacklederhandtasche und zog eine Visitenkarte daraus hervor. »Wir werden auch über das Haus sprechen müssen.«

»Über das Haus?« Ich starrte sie an.

Thomas machte Anstalten, etwas zu sagen, doch sie gebot ihm wieder Einhalt.

»Das ist jetzt nicht so wichtig«, sagte sie. »Aber irgendwann werden wir reden müssen, Sophia.«

Sie beugte sich vor. Als mir dämmerte, was sie vorhatte, wäre ich fast zurückgezuckt, doch ich konnte mich gerade noch rechtzeitig zusammenreißen und ließ zu, dass sie mir einen Kuss auf die Wange drückte. Sie roch nach Gesichtspuder und einem schweren Parfüm mit Lilienduft.

Sie drückte mir die Visitenkarte in die Hand. Dann hakte sie sich bei Thomas ein.

»Bis bald, meine Liebe«, sagte sie.

Und schon waren die beiden verschwunden. Ich war so verblüfft und betäubt, dass ich gar nicht imstande war, mich zu verabschieden. Kayleigh übernahm auch das für mich.

Ich betrachtete die minzgrüne Karte mit der eleganten Kursivschrift. »Mrs. Estella Mackenzie, The Gables, Pinsworth, Oxfordshire«.

Dann legte ich die Karte auf den Stapel ungeöffneter Briefe auf der Fensterbank.

»Amity Studio.« Olympia klang wie immer: arrogant und zu Tode gelangweilt.

»Hallo, Olympia«, sagte ich.

Es war ein schwüler Augusttag. Die Hitzewelle ließ die Pflanzen in der Gärtnerei vertrocknen, obwohl Rowan sie mehrmals täglich goss. Er hatte berichtet, dass man ein Bewässerungsverbot in Erwägung zog.

»Hallo. Wer ist denn da, bitte?«

»Ich bin’s, Sophia Mackenzie.« Ich kratzte an einem Fleck auf dem Küchentisch herum.

»Oh, Sophia, natürlich«, sagte Olympia. »Tut mir leid.« Es klang wie eine Floskel. Mir war unbehaglich zumute. Seit neun Tagen war ich nicht bei der Arbeit erschienen. »Herzliches Beileid«, fügte Olympia hinzu. Dann flüsterte sie: »Wie geht es dir denn?«

Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen sollte. Ich wusste nicht, wie es mir ging. Ich betrachtete das rostige Windspiel am Küchenfenster; es bewegte sich kaum merklich, aber selbst das konnte eigentlich nicht sein, denn es wehte kein Lüftchen. Ein Schweißtropfen rann mir übers Schlüsselbein. Ich presste den Stoff meines T-Shirts dagegen.

»Danke, es geht schon«, antwortete ich schließlich.

»Das alles muss ja wirklich furchtbar für dich sein«, sagte Olympia.

»Ja«, sagte ich. »Hör mal, ich muss gleich wieder zurück ins Krankenhaus zu meinem Dad. Kann ich bitte mit James sprechen? Ist er da?«

»Oh«, sagte Olympia. »Natürlich. Ich schau mal, ob er gerade Zeit hat.«

Ich landete in der Warteschleife. Mir wurde immer unbehaglicher. Als ich auf den Küchentisch schaute, fiel mir auf, dass ich das Holz kaputt gekratzt hatte.

Ich fluchte leise und ballte die Faust.

Ein Klicken ertönte in der Leitung.

»Tut mir leid, Sophia, er hat gerade ein Kundengespräch. Soll ich ihm sagen, dass er dich zurückrufen soll?«

In den vergangenen vier Tagen hatte ich schon dreimal vergeblich um einen Rückruf von James gebeten.