1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Delphi Classics Ltd

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: Delphi Poets Series

- Sprache: Englisch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

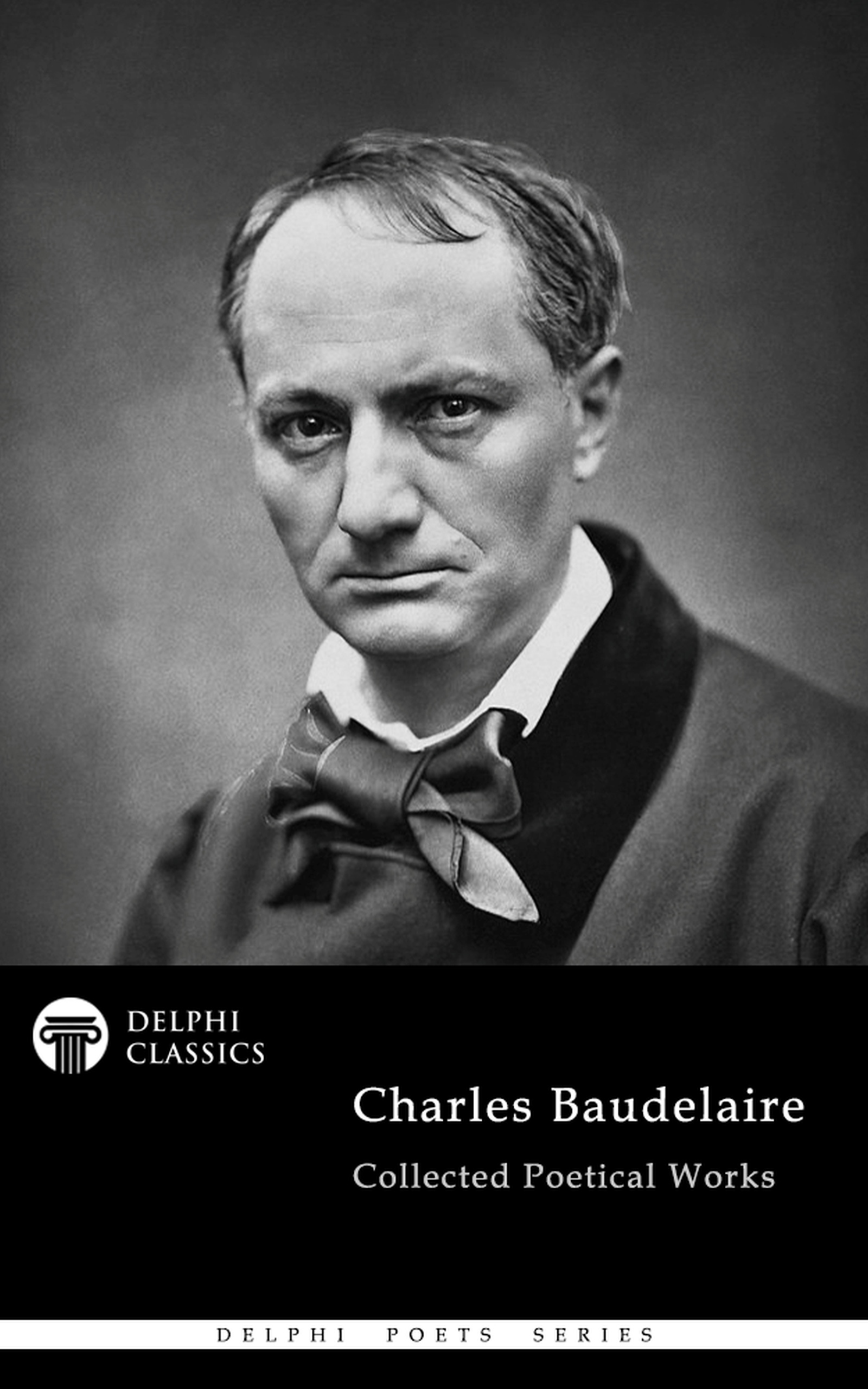

Regarded as the first author of the Symbolist tradition, the French poet Charles Baudelaire almost singlehandedly shifted the literary world from the Romanticism of statement and emotion to the modern poetry of symbol and suggestion. His strikingly original works are noted for their psychological and moral complexity, powerfully representing the thinking of modern man. Baudelaire’s most famous work, ‘Les Fleurs du mal’ (The Flowers of Evil) was published in 1857, when it caused a literary sensation. For many, it is considered the most influential poetry collection of the nineteenth century. The Delphi Poets Series offers readers the works of the world’s finest poets, with superior formatting. This volume presents Baudelaire’s collected poetical works, with related illustrations and the usual Delphi bonus material. (Version 1)

* Beautifully illustrated with images relating to Baudelaire’s life and works

* Concise introduction to Baudelaire’s poetry by Henry James

* Images of how the poetry books were first printed, giving your eReader a taste of the original texts

* Features the original French text of ‘Les Fleurs du mal’ (Édition de 1868)

* Excellent formatting of the poems

* Includes a range of translations of Baudelaire’s famous poems

* Easily locate the poems you want to read

* Features two biographies, including Théophile Gautier’s seminal study of his friend — discover Baudelaire’s incredible life

Please visit www.delphiclassics.com to see our wide range of poet titles

CONTENTS:

The Poetry of Charles Baudelaire

Brief Introduction: Charles Baudelaire by Henry James

Les Fleurs du Mal (Original French Text)

Selected Poems of Charles Baudelaire Done into English Verse (1915) (Guy Thorne translation)

The Poems and Prose Poems of Charles Baudelaire (1919) (James Huneker translation)

Baudelaire: His Prose and Poetry (1919) (Arthur Symons, F. P. Sturm, W. J. Robertson and Richard Herne Shepherd translations)

The Biographies

Charles Baudelaire, His Life (1915) by Théophile Gautier (Guy Thorne translation)

Charles Baudelaire (1911 Encyclopædia Britannica)

Please visit www.delphiclassics.com to browse through our range of poetry titles or buy the entire Delphi Poets Series as a Super Set

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 904

Ähnliche

Charles Baudelaire

(1821-1867)

Contents

The Poetry of Charles Baudelaire

Brief Introduction: Charles Baudelaireby Henry James

Les Fleurs du Mal (Original French Text)

Selected Poems of Charles Baudelaire Done into English Verse (1915)

The Poems and Prose Poems of Charles Baudelaire (1919)

Baudelaire: His Prose and Poetry (1919)

The Biographies

Charles Baudelaire, His Life (1915) by Théophile Gautier

Charles Baudelaire (1911 Encyclopædia Britannica)

The Delphi Classics Catalogue

© Delphi Classics 2019

Version 1

Browse the entire series…

Charles Baudelaire

By Delphi Classics, 2019

COPYRIGHT

Charles Baudelaire - Delphi Poets Series

First published in the United Kingdom in 2019 by Delphi Classics.

© Delphi Classics, 2019.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form other than that in which it is published.

ISBN: 978 1 78877 953 1

Delphi Classics

is an imprint of

Delphi Publishing Ltd

Hastings, East Sussex

United Kingdom

Contact: [email protected]

www.delphiclassics.com

NOTE

When reading poetry on an eReader, it is advisable to use a small font size and landscape mode, which will allow the lines of poetry to display correctly.

The Poetry of Charles Baudelaire

Baudelaire was born in Paris on 9 April 1821.

Place Louis XVI, Paris, now Place de la Concorde by Giuseppe Canella, c. 1829

Rue Hautefeuille in c. 1869 — Baudelaire was born in a house that no longer stands on this street.

The plaque commemorating the poet’s birth site

Brief Introduction: Charles Baudelaire by Henry James

From ‘French Poets and Novelists’, 1878

AS A BRIEF discussion was lately carried on touching the merits of the writer whose name we have prefixed to these lines, it may not be amiss to introduce him to some of those readers who must have observed the contest with little more than a vague sense of the strangeness of its subject. Charles Baudelaire is not a novelty in literature; his principal work dates from 1857, and his career terminated a few years later. But his admirers have made a classic of him and elevated him to the rank of one of those subjects which are always in order. Even if we differ with them on this point, such attention as Baudelaire demands will not lead us very much astray. He is not, in quantity (whatever he may have been in quality), a formidable writer; having died young, he was not prolific, and the most noticeable of his original productions are contained in two small volumes.

His celebrity began with the publication of “Les Fleurs du Mal,” a collection of verses of which some had already appeared in periodicals. The “Revue des Deux Mondes” had taken the responsibility of introducing a few of them to the world — or rather, though it held them at the baptismal font of public opinion, it had declined to stand godfather. An accompanying note in the “Revue” disclaimed all editorial approval of their morality. This of course procured them a good many readers; and when, on its appearance, the volume we have mentioned was overhauled by the police a still greater number of persons desired to possess it. Yet in spite of the service rendered him by the censorship, Baudelaire has never become in any degree popular; the lapse of twenty years has seen but five editions of “Les Fleurs du Mal.” The foremost feeling of the reader of the present day will be one of surprise, and even amusement, at Baudelaire’s audacities having provoked this degree of scandal. The world has travelled fast since then, and the French censorship must have been, in the year 1857, in a very prudish mood. There is little in “Les Fleurs du Mal” to make the reader of either French or English prose and verse of the present day even open his eyes. We have passed through the fiery furnace and profited by experience. We are happier than Racine’s heroine, who had not

Su se faire un front qui ne rougit jamais.

Baudelaire’s verses do not strike us as being dictated by a spirit of bravado — though we have heard that, in talk, it was his habit, to an even tiresome degree, to cultivate the quietly outrageous — to pile up monstrosities and blasphemies without winking and with the air of uttering proper commonplaces.

“Les Fleurs du Mal” is evidently a sincere book — so far as anything for a man of Baudelaire’s temper and culture could be sincere. Sincerity seems to us to belong to a range of qualities with which Baudelaire and his friends were but scantily concerned. His great quality was an inordinate cultivation of the sense of the picturesque, and his care was for how things looked, and whether some kind of imaginative amusement was not to be got out of them, much more than for what they meant and whither they led and what was their use in human life at large. The later editions of “Les Fleurs du Mal” (with some of the interdicted pieces still omitted and others, we believe, restored) contain a long preface by Théophile Gautier, which throws a curious side-light upon what the Spiritualist newspapers would call Baudelaire’s “mentality.” Of course Baudelaire is not to be held accountable for what Gautier says of him, but we cannot help judging a man in some degree by the company he keeps. To admire Gautier is certainly excellent taste, but to be admired by Gautier we cannot but regard as rather compromising. He gives a magnificently picturesque account of the author of “Les Fleurs du Mal,” in which, indeed, the question of pure exactitude is evidently so very subordinate that it seems grossly ill-natured for us to appeal to such a standard. While we are reading him, however, we find ourselves wishing that Baudelaire’s analogy with the author himself were either greater or less. Gautier was perfectly sincere, because he dealt only with the picturesque and pretended to care only for appearances. But Baudelaire (who, to our mind, was an altogether inferior genius to Gautier) applied the same process of interpretation to things as regards which it was altogether inadequate; so that one is constantly tempted to suppose he cares more for his process — for making grotesquely-pictorial verse — than for the things themselves. On the whole, as we have said, this inference would be unfair. Baudelaire had a certain groping sense of the moral complexities of life, and if the best that he succeeds in doing is to drag them down into the very turbid element in which he himself plashes and flounders, and there present them to us much besmirched and bespattered, this was not a want of goodwill in him, but rather a dulness and permanent immaturity of vision. For American readers, furthermore, Baudelaire is compromised by his having made himself the apostle of our own Edgar Poe. He translated, very carefully and exactly, all of Poe’s prose writings, and, we believe, some of his very valueless verses. With all due respect to the very original genius of the author of the “Tales of Mystery,” it seems to us that to take him with more than a certain degree of seriousness is to lack seriousness one’s self. An enthusiasm for Poe is the mark of a decidedly primitive stage of reflection. Baudelaire thought him a profound philosopher, the neglect of whose golden utterances stamped his native land with infamy. Nevertheless, Poe was vastly the greater charlatan of the two, as well as the greater genius.

“Les Meurs du Mal” was a very happy title for Baudelaire’s verses, but it is not altogether a just one. Scattered flowers incontestably do bloom in the quaking swamps of evil, and the poet who does not mind encountering bad odours in his pursuit of sweet ones is quite at liberty to go in search of them. But Baudelaire has, as a general thing, not plucked the flowers — he has plucked the evil-smelling weeds (we take it that he did not use the word flowers in a purely ironical sense) and he has often taken up mere cupfuls of mud and bog-water. He had said to himself that it was a great shame that the realm of evil and unclean things should be fenced off from the domain of poetry; that it was full of subjects, of chances and effects; that it had its light and shade, its logic and its mystery; and that there was the making of some capital verses in it. So he leaped the barrier and was soon immersed in it up to his neck. Baudelaire’s imagination was of a melancholy and sinister kind, and, to a considerable extent, this plunging into darkness and dirt was doubtless very spontaneous and disinterested. But he strikes us on the whole as passionless, and this, in view of the unquestionable pluck and acuteness of his fancy, is a great pity. He knew evil not by experience, not as something within himself, but by contemplation and curiosity, as something outside of himself, by which his own intellectual agility was not in the least discomposed, rather, indeed (as we say his fancy was of a dusky cast) agreeably flattered and stimulated. In the former case, Baudelaire, with his other gifts, might have been a great poet. But, as it is, evil for him begins outside and not inside, and consists primarily of a great deal of lurid landscape and unclean furniture. This is an almost ludicrously puerile view of the matter. Evil is represented as an affair of blood and carrion and physical sickness — there must be stinking corpses and starving prostitutes and empty laudanum bottles in order that the poet shall be effectively inspired.

A good way to embrace Baudelaire at a glance is to say that he was, in his treatment of evil, exactly what Hawthorne was not — Hawthorne, who felt the thing at its source, deep in the human consciousness. Baudelaire’s infinitely slighter volume of genius apart, he was a sort of Hawthorne reversed. It is the absence of this metaphysical quality in his treatment of his favourite subjects (Poe was his metaphysician, and his devotion sustained him through a translation of “Eureka!”) that exposes him to that class of accusations of which M. Edmond Schérer’s accusation of feeding upon pourriture is an example; and, in fact, in his pages we never know with what we are dealing. “We encounter an inextricable confusion of sad emotions and vile things, and we are at a loss to know whether the subject pretends to appeal to our conscience or — we were going to say — to our olfactories. “Le Mal?” we exclaim; “you do yourself too much honour. This is not Evil; it is not the wrong; it is simply the nasty!” Our impatience is of the same order as that which we should feel if a poet, pretending to pluck “the flowers of good,” should come and present us, as specimens, a rhapsody on plumcake and eaudu Cologne. Independently of the question of his subjects, the charm of Baudelaire’s verse is often of a very high order. He belongs to the class of geniuses in whom we ourselves find but a limited pleasure — the laborious, deliberate, economical writers, those who fumble a long time in their pockets before they bring out their hand with a coin in the palm. But the coin, when Baudelaire at last produced it, was often of a high value. He had an extraordinary verbal instinct and an exquisite felicity of epithet. We cannot help wondering, however, at Gautier’s extreme admiration for his endowment in this direction; it is the admiration of the writer who gushes for the writer who trickles. In one point Baudelaire is extremely remarkable — in his talent for suggesting associations. His epithets seem to have come out of old cupboards and pockets; they have a kind of magical mustiness. Moreover, his natural sense of the superficial picturesqueness of the miserable and the unclean was extremely acute; there may be a difference of opinion as to the advantage of possessing such a sense; but whatever it is worth Baudelaire had it in a high degree. One of his poems— “To a Red-haired Beggar Girl” — is a masterpiece in the way of graceful expression of this high relish of what is shameful: —

Pour moi, poëte chétif,Ton jeune corps maladif,Plein de taches de rousseur,A sa douceur.

Baudelaire repudiated with indignation the charge that he was what is called a realist, and he was doubtless right in doing so. He had too much fancy to adhere strictly to the real; he always embroiders and elaborates — endeavours to impart that touch of strangeness and mystery which is the very raison d’étre of poetry. Baudelaire was a poet, and for a poet to be a realist is of course nonsense. The idea that Baudelaire imported into his theme was, as a general thing, an intensification of its repulsiveness, but it was at any rate ingenious. When he makes an invocation to “la Débauche aux bras immondes” one may be sure he means more by it than is evident to the vulgar — he means, that is, an intenser perversity. Occasionally he treats agreeable subjects, and his least sympathetic critics must make a point of admitting that his most successful poem is also his most wholesome and most touching; we allude to “Les Petites Vieilles” — a really masterly production. But if it represents the author’s maximum, it is a note that he very rarely struck.

Baudelaire, of course, is a capital text for a discussion of the question as to the importance of the morality — or of the subject-matter in general — of a work of art; for he offers a rare combination of technical zeal and patience and of vicious sentiment. But even if we had space to enter upon such a discussion, we should spare our words; for argument on this point wears to our sense a really ridiculous aspect. To deny the relevancy of subject-matter and the importance of the moral quality of a work of art strikes us as, in two words, ineffably puerile. We do not know what the great moralists would say about the matter — they would probably treat it very good-humouredly; but that is not the question. There is very little doubt what the great artists would say. These geniuses feel that the whole thinking man is one, and that to count out the moral element in one’s appreciation of an artistic total is exactly as sane as it would be (if the total were a poem) to eliminate all the words in three syllables, or to consider only such portions of it as had been written by candlelight. The crudity of sentiment of the advocates of “art for art” is often a striking example of the fact that a great deal of what is called culture may fail to dissipate a well-seated provincialism of spirit. They talk of morality as Miss Edgeworth’s infantine heroes and heroines talk of “physic” — they allude to its being put into and kept out of a work of art, put into and kept out of one’s appreciation of the same, as if it were a coloured fluid kept in a big-labelled bottle in some mysterious intellectual closet. It is in reality simply a part of the essential richness of inspiration — it has nothing to do with the artistic process and it has everything to do with the artistic effect. The more a work of art feels it at its source, the richer it is; the less it feels it, the poorer it is. People of a large taste prefer rich works to poor ones and they are not inclined to assent to the assumption that the process is the whole work. We are safe in believing that all this is comfortably clear to most of those who have, in any degree, been initiated into art by production. For them the subject is as much a part of their work as their hunger is a part of their dinner. Baudelaire was not so far from being of this way of thinking as some of his admirers would persuade us; yet we may say on the whole that he was the victim of a grotesque illusion. He tried to make fine verses on ignoble subjects, and in our opinion he signally failed. He gives, as a poet, a perpetual impression of discomfort and pain. He went in search of corruption, and the ill-conditioned jade proved a thankless muse. The thinking reader, feeling himself, as a critic, all one, as we have said, finds the beauty perverted by the ugliness. What the poet wished, doubtless, was to seem to be always in the poetic attitude; what the reader sees is a gentleman in a painful-looking posture, staring very hard at a mass of things from which, more intelligently, we avert our heads.

The Church of Saint-Sulpice, a Roman Catholic church on the east side of Place Saint-Sulpice, Paris — Baudelaire was baptised here two months after his birth in 1821.

Baudelaire attended the Lycée Louis-le-Grand in Paris, studying law, a popular course for those not yet decided on any particular career.

Portrait of Baudelaire as a young man, painted in 1844 by Emile Deroy

Gustave Courbet (1819-1877) was a French painter that led the Realism movement in nineteenth century French painting. Baudelaire formed a close attachment with Courbet, as well as many other leading figures, including Honoré Daumier, Félicien Rops, Franz Liszt, Champfleury, Victor Hugo, Gustave Flaubert and Balzac.

The 1849 “Annie” daguerreotype of the poet Edgar Allan Poe — in 1847, Baudelaire became acquainted with the works of Poe, in which he found tales and poems that had, he claimed, long existed in his own brain, yet never taken shape. From this time until 1865, Baudelaire was largely occupied with translating Poe’s works and his translations were widely praised.

Jeanne Duval as drawn by Baudelaire — Duval (1820-1862) was a Haitian-born actress and dancer of mixed French and black African ancestry. For 20 years, she was the muse of Baudelaire. They met in 1842, when Duval left Haiti for France, and the two remained together, albeit stormily, for the next two decades. Duval is said to have been the woman that Baudelaire loved most, in his life, after his mother.

No 6 rue Le Regrattier, the house where Baudelaire provided for his mistress Jeanne Duval, known as the ‘Black Venus’

Jeanne Duval painted by Édouard Manet in 1862, Budapest Museum of Fine Arts

Building located at 18 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris, where Baudelaire lived in 1856.

The first edition of ‘Les Fleurs du mal’, annotated with the poet’s notes

Baudelaire by Nadar, 1855

Les Fleurs du Mal (Original French Text)

Édition de 1868

CONTENTS

CHARLES BAUDELAIRE par Théophile Gautier

PRÉFACE

SPLEEN ET IDÉAL

I. BÉNÉDICTION

II. L’ALBATROS

III. ÉLÉVATION

IV. CORRESPONDANCES

V.

VI. LES PHARES

VII. LA MUSE MALADE

VIII. LA MUSE VÉNALE

IX. LE MAUVAIS MOINE

X. L’ENNEMI

XI. LE GUIGNON

XII. LA VIE ANTÉRIEURE

XIII. BOHÉMIENS EN VOYAGE

XIV. L’HOMME ET LA MER

XV. DON JUAN AUX ENFERS

XVI. À THÉODORE DE BANVILLE

XVII. CHÂTIMENT DE L’ORGUEIL

XVIII. LA BEAUTÉ

XIX. L’IDÉAL

XX. LA GÉANTE

XXI. LE MASQUE

XXII. HYMNE À LA BEAUTÉ

XXIII. PARFUM EXOTIQUE

XXIV. LA CHEVELURE

XXV.

XXVI.

XXVII. SED NON SATIATA

XXVIII.

XXIX. LE SERPENT QUI DANSE

XXX. UNE CHAROGNE

XXXI. DE PROFUNDIS CLAMAVI

XXXII. LE VAMPIRE

XXXIII.

XXXIV. REMORDS POSTHUME

XXXV. LE CHAT

XXXVI. DUELLUM

XXXVII. LE BALCON

XXXVIII. LE POSSÉDÉ

XXXIX. UN FANTOME

XL

XLI. SEMPER EADEM

XLII. TOUT ENTIÈRE

XLIII.

XLIV. LE FLAMBEAU VIVANT

XLV. RÉVERSIBILITÉ

XLVI. CONFESSION

XLVII. L’AUBE SPIRITUELLE

XLVIII. HARMONIE DU SOIR

XLIX. LE FLACON

L. LE POISON

LI. CIEL BROUILLÉ

LII. LE CHAT

LIII. LE BEAU NAVIRE

LIV. L’INVITATION AU VOYAGE

LV. L’IRRÉPARABLE

LVI. CAUSERIE

LVII. CHANT D’AUTOMNE

LVIII. À UNE MADONE

LIX. CHANSON D’APRÈS-MIDI

LX. SISINA

LXI. VERS POUR LE PORTRAIT D’HONORÉ DAUMIER

LXII. FRANCISCÆ MEÆ LAUDES

LXIII. À UNE DAME CRÉOLE

LXIV. MŒSTA ET ERRABUNDA

LXV. LE REVENANT

LXVI. SONNET D’AUTOMNE

LXVII. TRISTESSE DE LA LUNE

LXVIII. LES CHATS

LXIX. LES HIBOUX

LXX. LA PIPE

LXXI. LA MUSIQUE

LXXII. SÉPULTURE D’UN POËTE MAUDIT

LXXIII. UNE GRAVURE FANTASTIQUE

LXXIV. LE MORT JOYEUX

LXXV. LE TONNEAU DE LA HAINE

LXXVI. LA CLOCHE FÊLÉE

LXXVII. SPLEEN

LXXVIII. SPLEEN

LXXIX. SPLEEN

LXXX. SPLEEN

LXXXI. OBSESSION

LXXXII. LE GOÛT DU NÉANT

LXXXIII. ALCHIMIE DE LA DOULEUR

LXXXIV. HORREUR SYMPATHIQUE

LXXXV. LE CALUMET DE PAIX

LXXXVI. LA PRIÈRE D’UN PAÏEN

LXXXVII. LE COUVERCLE

LXXXVIII. L’IMPRÉVU

LXXXIX. L’EXAMEN DE MINUIT

XC. MADRIGAL TRISTE

CXI. L’AVERTISSEUR

XCII. À UNE MALABRAISE

XCIII. LA VOIX

XCIV. HYMNE

XCV. LE REBELLE

XCVI. LES YEUX DE BERTHE

XCVII. LE JET D’EAU

XCVIII. LA RANÇON

XCIX. BIEN LOIN D’ICI

C. LE COUCHER DU SOLEIL ROMANTIQUE

CI. SUR LE TASSE EN PRISON D’EUGÈNE DELACROIX

CII. LE GOUFFRE

CIII. LES PLAINTES D’UN ICARE

CIV. RECUEILLEMENT

CV. L’HÉAUTONTIMOROUMÉNOS

CVI. L’IRREMÉDIABLE

CVII. L’HORLOGE

TABLEAUX PARISIENS

CVIII. PAYSAGE

CIX. LE SOLEIL

CX. LOLA DE VALENCE

CXI. LA LUNE OFFENSÉE

CXII. À UNE MENDIANTE ROUSSE

CXIII. LE CYGNE

CXIV. LES SEPT VIEILLARDS

CXV. LES PETITES VIEILLES

CXVI. LES AVEUGLES

CXVII. À UNE PASSANTE

CXVIII. LE SQUELETTE LABOUREUR

CXIX. LE CRÉPUSCULE DU SOIR

CXX. LE JEU

CXXI. DANSE MACABRE

CXXII. L’AMOUR DU MENSONGE

CXXIII

CXXIV

CXXV. BRUMES ET PLUIES

CXXVI. RÊVE PARISIEN

CXXVII. LE CRÉPUSCULE DU MATIN

LE VIN

CXXVIII. L’ÂME DU VIN

CXXIX. LE VIN DES CHIFFONNIERS

CXXX. LE VIN DE L’ASSASSIN

CXXXI. LE VIN DU SOLITAIRE

CXXXII. LE VIN DES AMANTS

FLEURS DU MAL

CXXXIII. ÉPIGRAPHE POUR UN LIVRE CONDAMNÉ

CXXXIV. LA DESTRUCTION

CXXXV. UNE MARTYRE

CXXXVI. FEMMES DAMNÉES

CXXXVII. LES DEUX BONNES SŒURS

CXXXVIII. LA FONTAINE DE SANG

CXXXIX. ALLÉGORIE

CXL. LA BÉATRICE

CXLI. UN VOYAGE À CYTHÈRE

CXLII. L’AMOUR ET LE CRÂNE

RÉVOLTE

CXLIII. LE RENIEMENT DE SAINT PIERRE

CXLIV. ABEL ET CAÏN

CXLV. LES LITANIES DE SATAN

PRIÈRE

LA MORT

CXLVI. LA MORT DES AMANTS

CXLVII. LA MORT DES PAUVRES

CXLVIII. LA MORT DES ARTISTES

CXLIX. LA FIN DE LA JOURNÉE

CL. LE RÊVE D’UN CURIEUX

CLI. LE VOYAGE

APPENDICE

APPENDICE

LETTRE DE M. SAINTE-BEUVE

LETTRE DE M. LE MARQUIS DE CUSTINE.

LETTRE DE M. ÉMILE DESCHAMPS

SUR LES FLEURS DU MAL

CHARLES BAUDELAIRE par Théophile Gautier

LAPREMIÈREFOISque nous rencontrâmes Baudelaire, ce fut vers le milieu de 1849, à l’hôtel Pimodan, où nous occupions, près de Fernand Boissard, un appartement fantastique qui communiquait avec le sien par un escalier dérobé caché dans l’épaisseur du mur, et que devaient hanter les ombres des belles dames aimées jadis de Lauzun. Il y avait là cette superbe Maryx qui, toute jeune, a posé pour la Mignon de Scheffer, et, plus tard, pour la Gloire distribuant des couronnes, de Paul Delaroche, et cette autre beauté, alors dans toute sa splendeur, dont Clesinger tira la Femme au serpent, ce marbre où la douleur ressemble au paroxysme du plaisir et qui palpite avec une intensité de vie que le ciseau n’avait jamais atteinte et qu’il ne dépassera pas.

Charles Baudelaire était encore un talent inédit, se préparant dans l’ombre pour la lumière, avec cette volonté tenace qui, chez lui, doublait l’inspiration ; mais son nom commençait déja à se répandre parmi les poëtes et les artistes avec un certain frémissement d’attente, et la jeune génération, venant après la grande génération de 1830, semblait beaucoup compter sur lui. Dans le cénacle mystérieux où s’ébauchent les réputations de l’avenir, il passait pour le plus fort. Nous avions souvent entendu parler de lui, mais nous ne connaissions aucune de ses œuvres. Son aspect nous frappa : il avait les cheveux coupés très-ras et du plus beau noir ; ces cheveux, faisant des pointes régulières sur le front d’une éclatante blancheur, le coiffaient comme une espèce de casque sarrasin ; les yeux, couleur de tabac d’Espagne, avaient un regard spirituel, profond, et d’une pénétration peut-être un peu trop insistante ; quant à la bouche, meublée de dents très-blanches, elle abritait, sous une légère et soyeuse moustache ombrageant son contour, des sinuosités mobiles, voluptueuses et ironiques comme les lèvres des figures peintes par Léonard de Vinci ; le nez, fin et délicat, un peu arrondi, aux narines palpitantes, semblait subodorer de vagues parfums lointains ; une fossette vigoureuse accentuait le menton comme le coup de pouce final du statuaire ; les joues, soigneusement rasées, contrastaient, par leur fleur bleuâtre que veloutait la poudre de riz, avec les nuances vermeilles des pommettes : le cou, d’une élégance et d’une blancheur féminines, apparaissait dégagé, partant d’un col de chemise rabattu et d’une étroite cravate en madras des Indes et à carreaux. Son vêtement consistait en un paletot d’une étoffe noire lustrée et brillante, un pantalon noisette, des bas blancs et des escarpins vernis, le tout méticuleusement propre et correct, avec un cachet voulu de simplicité anglaise et comme l’intention de se séparer du genre artiste, à chapeaux de feutre mou, à vestes de velours, à vareuses rouges, à barbe prolixe et à crinière échevelée. Rien de trop frais ni de trop voyant dans cette tenue rigoureuse. Charles Baudelaire appartenait à ce dandysme sobre qui râpe ses habits avec du papier de verre pour leur ôter l’éclat endimanché et tout battant neuf si cher au philistin et si désagréable pour le vrai gentleman. Plus tard même, il rasa sa moustache, trouvant que c’était un reste de vieux chic pittoresque qu’il était puéril et bourgeois de conserver. Ainsi dégagée de tout duvet superflu, sa tête rappelait celle de Lawrence Sterne, ressemblance qu’augmentait l’habitude qu’avait Baudelaire d’appuyer, en parlant, son index contre sa tempe ; ce qui est, comme on sait, l’attitude du portrait de l’humoriste anglais, placé au commencement de ses œuvres. Telle est l’impression physique que nous a laissée, à cette première entrevue, le futur auteur des Fleurs du mal.

Nous trouvons dans les Nouveaux Camées parisiens, de Théodore de Banville, l’un des plus chers et des plus constants amis du poëte dont nous déplorons la perte, ce portrait de jeunesse et pour ainsi dire avant la lettre. Qu’on nous permette de transcrire ici ces lignes de prose, égales en perfection aux plus beaux vers ; elles donnent de Baudelaire une physionomie peu connue et rapidement effacée qui n’existe que là :

« Un portrait peint par Émile Deroy, et qui est un des rares chefs-d’œuvre trouvés par la peinture moderne, nous montre Charles Baudelaire à vingt ans, au moment où, riche, heureux, aimé, déjà célèbre, il écrivait ses premiers vers, acclamés par le Paris qui commande à tout le reste du monde ! Ô rare exemple d’un visage réellement divin, réunissant toutes les chances, toutes les forces et les séductions les plus irrésistibles ! Le sourcil est pur, allongé, d’un grand arc adouci, et couvre une paupière orientale, chaude, vivement colorée ; l’œil, long, noir, profond, d’une flamme sans égale, caressant et impérieux, embrasse, interroge et réfléchit tout ce qui l’entoure ; le nez, gracieux, ironique, dont les plans s’accusent bien et dont le bout, un peu arrondi et projeté en avant, fait tout de suite songer à la célèbre phrase du poëte : Mon âme voltige sur les parfums, comme l’âme des autreshommes voltige sur la musique ! La bouche est arquée et affinée, déjà par l’esprit, mais à ce moment pourprée encore et d’une belle chair qui fait songer à la splendeur des fruits. Le menton est arrondi, mais d’un relief hautain, puissant comme celui de Balzac. Tout ce visage est d’une pâleur chaude, brune, sous laquelle apparaissent les tons roses d’un sang riche et beau ; une barbe enfantine, idéale, de jeune dieu, la décore ; le front, haut, large, magnifiquement dessiné, s’orne d’une noire, épaisse et charmante chevelure qui, naturellement ondulée et bouclée comme celle de Paganini, tombe sur un col d’Achille ou d’Antinoüs ! »

Il ne faudrait pas prendre ce portrait tout à fait au pied de la lettre, car il est vu à travers la peinture et à travers la poésie, et embelli par une double idéalisation ; mais il n’en est pas moins sincère et fut exact à son moment. Charles Baudelaire a eu son heure de beauté suprême et d’épanouissement parfait, et nous le constatons d’après ce fidèle témoignage. Il est rare qu’un poëte, qu’un artiste soit connu sous son premier et charmant aspect. La réputation ne lui vient que plus tard, lorsque déjà les fatigues de l’étude, la lutte de la vie et les tortures des passions ont altéré sa physionomie primitive : il ne laisse de lui qu’un masque usé, flétri, où chaque douleur a mis pour stigmate une meurtrissure ou une ride. C’est cette dernière image, qui a sa beauté aussi, dont on se souvient. Tel fut Alfred de Musset tout jeune. On eût dit Phœbus-Apollon lui-même avec sa blonde chevelure, et le médaillon de David nous le montre presque sous la figure d’un dieu. — À cette singularité qui semblait éviter toute affectation se mêlait une certaine saveur exotique et comme un parfum lointain de contrées plus aimées du soleil. On nous dit que Baudelaire avait voyagé longtemps dans l’Inde, et tout s’expliqua.

Contrairement aux mœurs un peu débraillées des artistes, Baudelaire se piquait de garder les plus étroites convenances, et sa politesse était excessive jusqu’à paraître maniérée. Il mesurait ses phrases, n’employait que les termes les plus choisis, et disait certains mots d’une façon particulière, comme s’il eût voulu les souligner et leur donner une importance mystérieuse. Il avait dans la voix des italiques et des majuscules initiales. La charge, très en honneur à Pimodan, était dédaignée par lui comme artiste et grossière ; mais il ne s’interdisait pas le paradoxe et l’outrance. D’un air très-simple, très-naturel et parfaitement détaché, comme s’il eût débité un lieu commun à la Prudhomme sur la beauté ou la rigueur de la température, il avançait quelque axiome sataniquement monstrueux ou soutenait avec un sang-froid de glace quelque théorie d’une extravagance mathématique, car il apportait une méthode rigoureuse dans le développement de ses folies. Son esprit n’était ni en mots ni en traits, mais il voyait les choses d’un point de vue particulier qui en changeait les lignes comme celles des objets qu’on regarde à vol d’oiseau ou en plafond, et il saisissait des rapports inappréciables pour d’autres et dont la bizarrerie logique vous frappait. Ses gestes étaient lents, rares et sobres, rapprochés du corps, car il avait en horreur la gesticulation méridionale. Il n’aimait pas non plus la volubilité de parole, et la froideur britannique lui semblait de bon goût. On peut dire de lui que c’était un dandy égaré dans la bohème, mais y gardant son rang et ses manières et ce culte de soi-même qui caractérise l’homme imbu des principes de Brummel.

Tel il nous apparut à cette première rencontre, dont le souvenir nous est aussi présent que si elle avait eu lieu hier, et nous pourrions, de mémoire, en dessiner le tableau.

Nous étions dans ce grand salon du plus pur style Louis XIV, aux boiseries rehaussées d’or terni, mais d’un ton admirable, à la corniche à encorbellement, où quelque élève de Lesueur ou de Poussin, ayant travaillé à l’hôtel Lambert, avait peint des nymphes poursuivies par des satyres à travers les roseaux, selon le goût mythologique de l’époque. Sur la vaste cheminée de marbre sérancolin, tacheté de blanc et de rouge, se dressait, en guise de pendule, un éléphant doré, harnaché comme l’éléphant de Porus dans la bataille de Lebrun, qui supportait sur son dos une tour de guerre où s’inscrivait un cadran d’émail aux chiffres bleus. Les fauteuils et les canapés étaient anciens et couverts de tapisseries aux couleurs passées, représentant des sujets de chasse, par Oudry ou Desportes. C’est dans ce salon qu’avaient lieu les séances du club des haschichins (mangeurs de haschich), dont nous faisions partie et que nous avons décrites ailleurs avec leurs extases, leurs rêves et leurs hallucinations, suivis de si profonds accablements.

Comme nous l’avons dit plus haut, le maître du logis était Fernand Boissard, dont les courts cheveux blonds bouclés, le teint blanc et vermeil, l’œil gris petillant de lumière et d’esprit, la bouche rouge et les dents de perle, semblaient témoigner d’une exubérance et d’une santé à la Rubens, et promettre une vie prolongée au delà des bornes ordinaires. Mais, hélas ! qui peut prévoir le sort de chacun ? Boissard, à qui ne manquait aucune des conditions du bonheur, et qui n’avait pas même connu la joyeuse misère des fils de famille, s’est éteint, il y a déjà quelques années, après s’être longtemps survécu, d’une maladie analogue à celle dont est mort Baudelaire. C’était un garçon des mieux doués que Boissard ; il avait l’intelligence la plus ouverte ; il comprenait la peinture, la poésie et la musique également bien ; mais, chez lui, peut-être le dilettante nuisait à l’artiste ; l’admiration lui prenait trop de temps, il s’épuisait en enthousiasmes ; nul doute que, si la nécessité l’eût contraint de sa main de fer, il n’eût été un peintre excellent. Le succès qu’obtint au Salon son Épisode de la retraite de Russie en est le sûr garant. Mais, sans abandonner la peinture, il se laissa distraire par d’autres arts ; il jouait du violon, organisait des quatuors, déchiffrait Bach, Beethoven, Meyerbeer et Mendelssohn, apprenait des langues, écrivait de la critique et faisait des sonnets charmants. C’était un grand voluptueux en fait d’art, et nul n’a joui des chefs-d’œuvre avec plus de raffinement, de passion et de sensualité que lui ; à force d’admirer le beau, il oubliait de l’exprimer, et ce qu’il avait si profondément senti, il croyait l’avoir rendu. Sa conversation était charmante, pleine de gaieté et d’imprévu ; il avait, chose rare, l’invention du mot et de la phrase, et toute sorte d’expressions agréablement bizarres, de concetti italiens et d’agudezzas espagnoles passaient devant vos yeux, quand il parlait, comme de fantasques figures de Callot, faisant des contorsions gracieuses et risibles. Comme Baudelaire, amoureux des sensations rares, fussent-elles dangereuses, il voulut connaître ces paradis artificiels, qui, plus tard, vous font payer si cher leurs menteuses extases, et l’abus du haschich dut altérer sans doute cette santé si robuste et si florissante. Ce souvenir à un ami de notre jeunesse, avec qui nous avons vécu sous le même toit, à un romantique du bon temps que la gloire n’a pas visité, car il aimait trop celle des autres pour songer à la sienne, ne sera pas déplacé ici, dans cette notice destinée à servir de préface aux œuvres complètes d’un mort, notre ami à tous deux.

Là se trouvait aussi, le jour de cette visite, Jean Feuchères, ce sculpteur de la race des Jean Goujon, des Germain Pilon et des Benvenuto Cellini, dont l’œuvre pleine de goût, d’invention et de grâce a disparu presque tout entière, accaparée par l’industrie et le commerce, et mise, elle le méritait bien, sous les noms les plus illustres pour être vendue plus cher à de riches amateurs, qui réellement n’étaient pas attrapés. Feuchères, outre son talent de statuaire, avait un esprit d’imitation incroyable, et nul acteur ne réalisait un type comme lui. Il est l’inventeur de ces comiques dialogues du sergent Bridais et du fusilier Pitou dont le répertoire s’est accru prodigieusement et qui provoquent encore aujourd’hui un rire irrésistible. Feuchères est mort le premier, et, des quatre artistes rassemblés à cette date dans le salon de l’hôtel Pimodan, nous survivons seul.

Sur le canapé, à demi étendue et le coude appuyé à un coussin, avec une immobilité dont elle avait pris l’habitude dans la pratique de la pose, Maryx, vêtue d’une robe blanche, bizarrement constellée de pois rouges semblable à des gouttelettes de sang, écoutait vaguement les paradoxes de Baudelaire, sans laisser paraître la moindre surprise sur son masque du plus pur type oriental, et faisait passer les bagues de sa main gauche aux doigts de sa main droite, des mains aussi parfaites que son corps, dont le moulage a conservé la beauté.

Près de la fenêtre, la femme au serpent (il ne sied pas de lui donner ici son vrai nom), ayant jeté sur un fauteuil son mantelet de dentelle noire, et la plus délicieuse petite capote verte qu’ait jamais chiffonnée Lucy Hocquet ou madame Baudrand, secouait ses beaux cheveux d’un brun fauve tout humides encore, car elle venait de l’École de natation, et, de toute sa personne drapée de mousseline, s’exhalait, comme d’une naïade, le frais parfum du bain. De l’œil et du sourire, elle encourageait ce tournoi de paroles et y jetait, de temps en temps, son mot, tantôt railleur, tantôt approbatif, et la lutte recommençait de plus belle.

Elles sont passées, ces heures charmantes de loisir, où des décamérons de poëtes, d’artistes et de belles femmes se réunissaient pour causer d’art, de littérature et d’amour, comme au siècle de Boccace. Le temps, la mort, les impérieuses nécessités de la vie ont dispersé ces groupes de libres sympathies, mais le souvenir en reste cher à tous ceux qui eurent le bonheur d’y être admis, et ce n’est pas sans un involontaire attendrissement que nous écrivons ces lignes.

Peu de temps après cette rencontre, Baudelaire vint nous voir pour nous apporter un volume de vers, de la part de deux amis absents. Il a raconté lui-même cette visite dans une notice littéraire qu’il fit sur nous en des termes si respectueusement admiratifs, que nous n’oserions les transcrire. À partir de ce moment, il se forma entre nous une amitié où Baudelaire voulut toujours conserver l’attitude d’un disciple favori près d’un maître sympathique, quoiqu’il ne dût son talent qu’à lui-même et ne relevât que de sa propre originalité. Jamais, dans la plus grande familiarité, il ne manqua à cette déférence que nous trouvions excessive et dont nous l’eussions dispensé avec plaisir. Il la témoigna hautement et à plusieurs reprises, et la dédicace des Fleurs du mal, qui nous est adressée, consacre dans sa forme lapidaire l’expression absolue de ce dévouement amical et poétique.

Si nous insistons sur ces détails, ce n’est pas, comme on dit, pour nous faire valoir, mais parce qu’ils peignent un côté méconnu de l’âme de Baudelaire. Ce poëte, que l’on cherche à faire passer pour une nature satanique, éprise du mal et de la dépravation (littérairement, bien entendu), avait l’amour et l’admiration au plus haut degré. Or, ce qui distingue Satan, c’est qu’il ne peut ni admirer ni aimer. La lumière le blesse et la gloire est pour lui un spectacle insupportable qui lui fait se voiler les yeux avec ses ailes de chauve-souris. Nul, même au temps de ferveur du romantisme, n’eut plus que Baudelaire le respect et l’adoration des maîtres ; il était toujours prêt à leur payer le tribut légitime d’encens qu’ils méritaient, et cela, sans aucune servilité de disciple, sans aucun fanatisme de séide, car il était lui-même un maître ayant son royaume, son peuple, et battant monnaie à son coin.

Il serait peut-être convenable, après avoir donné deux portraits de Baudelaire dans tout l’éclat de sa jeunesse et la plénitude de sa force, de le représenter tel qu’il fut pendant les dernières années de sa vie, avant que la maladie eût étendu la main vers lui et scellé de son cachet ces lèvres qui ne devaient plus parler ici-bas. Sa figure s’était amaigrie et comme spiritualisée ; les yeux semblaient plus vastes, le nez s’était finement accentué et était devenu plus ferme ; les lèvres s’étaient serrées mystérieusement et dans leurs commissures paraissaient garder des secrets sarcastiques. Aux nuances jadis vermeilles des joues se mêlaient des tons jaunes de hâle ou de fatigue. Quant au front, légèrement dépouillé, il avait gagné en grandeur et pour ainsi dire en solidité ; on l’eût dit taillé par méplats dans quelque marbre particulièrement dur. Des cheveux fins, soyeux et longs, déjà plus rares et presque tout blancs, accompagnaient cette physionomie à la fois vieillie et jeune et lui prêtaient un aspect presque sacerdotal.

Charles Baudelaire est né à Paris le 21 avril 1821, rue Hautefeuille, dans une de ces vieilles maisons qui portaient à leur angle une tourelle en poivrière, qu’une édilité trop amoureuse de la ligne droite et, des larges voies a sans doute fait disparaître. Il était fils de M. Baudelaire, ancien ami de Condorcet et de Cabanis, homme très-distingué, fort instruit et gardant cette politesse du xviiie siècle, que les mœurs prétentieusement farouches de l’ère républicaine n’avaient pas effacée autant qu’on le pense. — Cette qualité a persisté dans le poëte, qui conserva toujours des formes d’une urbanité extrême. On ne voit pas qu’en ses premières années Baudelaire ait été un enfant prodige, et qu’il ait cueilli beaucoup de lauriers aux distributions de prix des colléges. Il eut même assez de peine à passer ses examens de bachelier ès lettres ; et fut reçu comme par grâce. Troublé sans doute par l’imprévu des questions, ce garçon, d’un esprit si fin et d’un savoir si réel, parut presque idiot. Nous n’avons nullement l’intention de faire de cette inaptitude apparente un brevet de capacité. On peut être prix d’honneur et avoir beaucoup de talent. Il ne faut voir dans ce fait que l’incertitude des présages qu’on voudrait tirer des épreuves académiques. Sous l’écolier souvent distrait et paresseux ou plutôt occupé d’autres choses, l’homme réel se forme peu à peu, invisible aux professeurs et aux parents. M. Baudelaire mourut, et sa femme, mère de Charles, se remaria avec le général Aupick, qui fut plus tard ambassadeur à Constantinople. Des dissentiments ne tardèrent pas à s’élever dans la famille à propos de la précoce vocation que manifestait pour la littérature le jeune Baudelaire. Ces craintes que ressentent les parents lorsque le don funeste de la poésie se déclare chez leur fils sont, hélas ! bien légitimes, et c’est à tort, selon nous, que, dans les biographies de poëtes, on reproche aux pères et aux mères leur inintelligence et leur prosaïsme. Ils ont bien raison. À quelle existence triste, précaire et misérable, et nous ne parlons pas ici des embarras d’argent, se voue celui qui s’engage dans cette voie douloureuse qu’on nomme la carrière des lettres ! Il peut dès ce jour se considérer comme retranché du nombre des humains : l’action chez lui s’arrête ; il ne vit plus ; il est le spectateur de la vie. Toute sensation lui devient motif d’analyse. Involontairement il se dédouble et, faute d’autre sujet, devient l’espion de lui-même. S’il manque de cadavre, il s’étend sur la dalle de marbre noir, et, par un prodige fréquent en littérature, il enfonce le scalpel dans son propre cœur. Et quelles luttes acharnées avec l’Idée, ce Protée insaisissable qui prend toutes les formes pour se dérober à votre étreinte, et qui ne rend son oracle que lorsqu’on l’a contrainte à se montrer sous son véritable aspect ! Cette Idée, quand on la tient effarée et palpitante sous son genou vainqueur, il faut la relever, la vêtir, lui mettre cette robe de style si difficile à tisser, à teindre, à disposer en plis sévères ou gracieux. À ce jeu longtemps soutenu, les nerfs s’irritent, le cerveau s’enflamme, la sensibilité s’exacerbe ; et la névrose arrive avec ses inquiétudes bizarres, ses insomnies hallucinées, ses souffrances indéfinissables, ses caprices morbides, ses dépravations fantasques, ses engouements et ses répugnances sans motif, ses énergies folles et ses prostrations énervées, sa recherche d’excitants et son dégoût pour toute nourriture saine. Nous ne chargeons pas le tableau ; plus d’une mort récente en garantit l’exactitude. Encore n’avons-nous là en vue que les poëtes ayant du talent, visités par la gloire et qui, du moins, ont succombé sur le sein de leur idéal. Que serait-ce si nous descendions dans ces limbes où vagissent, avec les ombres des petits enfants, les vocations mort-nées, les tentatives avortées, les larves d’idées qui n’ont trouvé ni ailes ni formes, car le désir n’est pas la puissance, l’amour n’est pas la possession. La foi ne suffit pas : il faut le don. En littérature comme en théologie, les œuvres ne sont rien sans la Grâce.

Bien qu’ils ne soupçonnent pas cet enfer d’angoisses, car, pour le bien connaître, il faut en avoir soi-même descendu les spirales sous la conduite non pas d’un Virgile ou d’un Dante, mais sous celle d’un Lousteau, d’un Lucien de Rubempré, ou de tout autre journaliste de Balzac, les parents pressentent instinctivement les périls et les souffrances de la vie littéraire ou artistique, et ils tâchent d’en détourner les enfants qu’ils aiment et auxquels ils souhaitent dans la vie une position humainement heureuse.

Une seule fois depuis que la terre tourne autour du soleil, il s’est trouvé un père et une mère qui souhaitaient ardemment d’avoir un fils pour le consacrer à la poésie. L’enfant reçut dans cette intention la plus brillante éducation littéraire, et, par une énorme ironie de la destinée, devint Chapelain, l’auteur de la Pucelle ! — C’était, on l’avouera, jouer de malheur.

Pour donner un autre cours à ces idées où il s’entêtait, on fit voyager Baudelaire. On l’envoya très-loin. Embarqué sur un vaisseau et recommandé au capitaine, il parcourut avec lui les mers de l’Inde, vit l’île Maurice, l’île Bourbon, Madagascar, Ceylan peut-être, quelques points de la presqu’île du Gange, et ne renonça nullement pour cela à son dessein d’être homme de lettres. On essaya vainement de l’intéresser au commerce ; le placement de sa pacotille l’occupait fort peu. Un trafic de bœufs pour alimenter de biftecks les Anglais de l’Inde ne lui offrit pas plus de charme, et de ce voyage au long cours il ne rapporta qu’un éblouissement splendide qu’il garda toute sa vie. Il admira ce ciel où brillent des constellations inconnues en Europe, cette magnifique et gigantesque végétation aux parfums pénétrants, ces pagodes élégamment bizarres, ces figures brunes aux blanches draperies, toute cette nature exotique si chaude, si puissante et si colorée, et dans ses vers de fréquentes récurrences le ramènent des brouillards et des fanges de Paris vers ces contrées de lumière, d’azur et de parfums. Au fond de la poésie la plus sombre souvent s’ouvre une fenêtre par où l’on voit, au lieu des cheminées noires et des toits fumeux, la mer bleue de l’Inde, ou quelque rivage d’or que parcourt légèrement une svelte figure de Malabaraise demi-nue, portant une amphore sur la tête. Sans vouloir pénétrer plus qu’il ne convient dans la vie privée du poëte, on peut supposer que ce fut pendant ce voyage qu’il prit cet amour de la Vénus noire, pour laquelle il eut toujours un culte.

Quand il revint de ces pérégrinations lointaines, l’heure de sa majorité avait sonné ; il n’y avait plus de raison, — pas même de raison d’argent, car il était riche pour quelque temps du moins, — de s’opposer à la vocation de Baudelaire ; elle s’était affirmée par sa résistance aux obstacles, et rien n’avait pu la distraire de son but. Logé dans un petit appartement de garçon, sous le toit de ce même hôtel Pimodan où nous le rencontrâmes plus tard, comme nous l’avons raconté aux premières pages de cette notice, il commença cette vie de travail interrompu et repris sans cesse, d’études disparates et de paresse féconde, qui est celle de tout homme de lettres cherchant sa voie. Baudelaire l’eut bientôt trouvée. Il avisa, non pas en deçà, mais au delà du romantisme, une terre inexplorée, une sorte de Kamtchatka hérissé et farouche, et c’est à la pointe la plus extrême qu’il se bâtit, comme dit Sainte-Beuve qui l’appréciait, un kiosque, ou plutôt une yourte d’une architecture bizarre.

Plusieurs des pièces qui figurent dans les Fleurs du mal étaient déjà composées. Baudelaire, comme tous les poëtes-nés, dès le début posséda sa forme et fut maître de son style, qu’il accentua et polit plus tard, mais dans le même sens. On a souvent accusé Baudelaire de bizarrerie concertée, d’originalité voulue et obtenue à tout prix, et surtout de maniérisme. C’est un point auquel il sied de s’arrêter avant d’aller plus loin. Il y a des gens qui sont naturellement maniérés. La simplicité serait chez eux affectation pure et comme une sorte de maniérisme inverse. Il leur faudrait chercher longtemps et se travailler beaucoup pour être simples. Les circonvolutions de leur cerveau se replient de façon que les idées s’y tordent, s’y enchevêtrent et s’enroulent en spirales au lieu de suivre la ligne droite. Les pensées les plus compliquées, les plus subtiles, les plus intenses, sont celles qui se présentent à eux les premières. Ils voient les choses sous un angle singulier qui en modifie l’aspect et la perspective. De toutes les images, les plus bizarres, les plus insolites, les plus fantasquement lointaines du sujet traité, les frappent principalement, et ils savent les rattacher à leur trame par un fil mystérieux démêlé tout de suite. Baudelaire avait un esprit ainsi fait, et, là où la critique a voulu voir le travail, l’effort, l’outrance et le paroxysme de parti pris, il n’y avait que le libre et facile épanouissement d’une individualité. Ces pièces de vers, d’une saveur si exquisement étrange, renfermées dans des flacons si bien ciselés, ne lui coûtaient pas plus qu’à d’autres un lieu commun mal rimé.

Baudelaire, tout en ayant pour les grands maîtres du passé l’admiration qu’ils méritent historiquement, ne pensait pas qu’on dût les prendre pour modèles : ils avaient eu ce bonheur d’arriver dans la jeunesse du monde, à l’aube, pour ainsi dire, de l’humanité, lorsque rien n’avait été exprimé encore et que toute forme, toute image, tout sentiment avait un charme de nouveauté virginale. Les grands lieux communs qui composent le fonds de la pensée humaine étaient alors dans toute leur fleur et ils suffisaient à des génies simples parlant à un peuple enfantin. Mais, à force de redites, ces thèmes généraux de poésie s’étaient usés comme des monnaies qui, à trop circuler, perdent leur empreinte ; et, d’ailleurs, la vie devenue plus complexe, chargée de plus de notions et d’idées, n’était plus représentée par ces compositions artificielles faites dans l’esprit d’un autre âge. Autant la vraie innocence est charmante, autant la rouerie qui fait semblant de ne pas savoir vous agace et vous déplaît. La qualité du XIXe siècle n’est pas précisément la naïveté, et il a besoin, pour rendre sa pensée, ses rêves et ses postulations, d’un idiome un peu plus composite que la langue dite classique. La littérature est comme la journée : elle a un matin, un midi, un soir et une nuit. Sans disserter vainement pour savoir si l’on doit préférer l’aurore au crépuscule, il faut peindre à l’heure où l’on se trouve et avec une palette chargée des couleurs nécessaires pour rendre les effets que cette heure amène. Le couchant n’a-t-il pas sa beauté comme le matin ? Ces rouges de cuivre, ces ors verts, ces tons de turquoise se fondant avec le saphir, toutes ces teintes qui brûlent et se décomposent dans le grand incendie final, ces nuages aux formes étranges et monstrueuses que des jets de lumière pénètrent et qui semblent l’écroulement gigantesque d’une Babel aérienne, n’offrent-ils pas autant de poésie que l’Aurore aux doigts de rose, que nous ne voulons pas mépriser cependant ? Mais il y a longtemps que les Heures qui précèdent le char du Jour, dans le plafond du Guide, se sont envolées !

Le poëte des Fleurs du mal aimait ce qu’on appelle improprement le style de décadence, et qui n’est autre chose que l’art arrivé à ce point de maturité extrême que déterminent à leurs soleils obliques les civilisations qui vieillissent : style ingénieux, compliqué, savant, plein de nuances et de recherches, reculant toujours les bornes de la langue, empruntant à tous les vocabulaires techniques, prenant des couleurs à toutes les palettes, des notes à tous les claviers, s’efforçant à rendre la pensée dans ce qu’elle a de plus ineffable, et la forme en ses contours les plus vagues et les plus fuyants, écoutant pour les traduire les confidences subtiles de la névrose, les aveux de la passion vieillissante qui se déprave et les hallucinations bizarres de l’idée fixe tournant à la folie. Ce style de décadence est le dernier mot du Verbe sommé de tout exprimer et poussé à l’extrême outrance. On peut rappeler, à propos de lui, la langue marbrée déjà des verdeurs de la décomposition et comme faisandée du bas-empire romain et les raffinements compliqués de l’école byzantine, dernière forme de l’art grec tombé en déliquescence ; mais tel est bien l’idiome nécessaire et fatal des peuples et des civilisations où la vie factice a remplacé la vie naturelle et développé chez l’homme des besoins inconnus. Ce n’est pas chose aisée, d’ailleurs, que ce style méprisé des pédants, car il exprime des idées neuves avec des formes nouvelles et des mots qu’on n’a pas entendus encore. À l’encontre du style classique, il admet l’ombre et dans cette ombre se meuvent confusément les larves des superstitions, les fantômes hagards de l’insomnie, les terreurs nocturnes, les remords qui tressaillent et se retournent au moindre bruit, les rêves monstrueux qu’arrête seule l’impuissance, les fantaisies obscures dont le jour s’étonnerait, et tout ce que l’âme, au fond de sa plus profonde et dernière caverne, recèle de ténébreux, de difforme et de vaguement horrible. On pense bien que les quatorze cents mots du dialecte racinien ne suffisent pas à l’auteur qui s’est donné la rude tâche de rendre les idées et les choses modernes dans leur infinie complexité et leur multiple coloration. Ainsi Baudelaire, qui, malgré son peu de succès aux examens du baccalauréat, était bon latiniste, préférait assurément, à Virgile et à Cicéron, Apulée, Pétrone, Juvénal, saint Augustin et ce Tertullien dont le style a l’éclat noir de l’ébène. Il allait même jusqu’au latin d’Église, à ces proses et à ces hymnes où la rime représente le rhythme antique oublié, et il a adressé sous ce titre : Franciscæ meæ Laudes, « à une modiste érudite et dévote, » tels sont les termes de la dédicace, une pièce latine rimée dans cette forme que Brizeux appelle ternaire, composée de trois rimes qui se suivent au lieu de s’enlacer en tresse alternée comme dans le tercet dantesque. À cette pièce bizarre est jointe une note non moins singulière, que nous transcrivons ici, car elle explique et corrobore ce que nous venons de dire sur les idiomes de décadence :

« Ne semble-t-il pas au lecteur, comme à moi, que la langue de la dernière décadence latine — suprême soupir d’une personne robuste déjà transformée et préparée pour la vie spirituelle — est singulièrement propre à exprimer la passion telle que l’a comprise et sentie le monde poétique moderne ? La mysticité est l’autre pôle de cet aimant dont Catulle et sa bande, poëtes brutaux et purement épidermiques, n’ont connu que le pôle sensualité. Dans cette merveilleuse langue, le solécisme et le barbarisme me paraissent rendre les négligences forcées d’une passion qui s’oublie et se moque des règles. Les mots, pris dans une acception nouvelle, révèlent la maladresse charmante du barbare du Nord agenouillé devant la beauté romaine. Le calembour lui-même, quand il traverse ces pédantesques bégayements, ne joue-t-il pas la grâce sauvage et baroque de l’enfance ? »

Il ne faudrait pas pousser cette idée trop loin. Baudelaire, lorsqu’il n’a pas à exprimer quelque déviation curieuse, quelque côté inédit de l’âme ou des choses, se sert d’une langue pure, claire, correcte et d’une exactitude telle, que les plus difficiles n’y sauraient rien reprendre. Cela est surtout sensible dans sa prose, où il traite de matières plus courantes et moins abstruses que dans ses vers, presque toujours d’une concentration extrême. Quant à ses doctrines philosophiques et littéraires, elles étaient celles d’Edgar Poe, qu’il n’avait pas encore traduit, mais avec lequel il avait de singulières affinités. On peut lui appliquer les phrases qu’il écrivait sur l’auteur américain dans la préface des Contes extraordinaires : « Il considérait le progrès, la grande idée moderne comme une extase de gobe-mouches, et il appelait les perfectionnements de l’habitacle humain des cicatrices et des abominations rectangulaires. Il ne croyait qu’à l’immuable, qu’à l’éternel et au self-same, et il jouissait, cruel privilége, dans une société amoureuse d’elle-même, de ce grand bon sens à la Machiavel qui marche devant le sage comme une colonne lumineuse, à travers le désert de l’histoire. » — Baudelaire avait en parfaite horreur les philanthropes, les progressistes, les utilitaires, les humanitaires, les utopistes et tous ceux qui prétendent changer quelque chose à l’invariable nature et à l’agencement fatal des sociétés. Il ne rêvait ni la suppression de l’enfer ni celle de la guillotine pour la plus grande commodité des pécheurs et des assassins ; il ne pensait pas que l’homme fût né bon, et il admettait la perversité originelle comme un élément qu’on retrouve toujours au fond des âmes les plus pures, perversité, mauvaise conseillère qui pousse l’homme à faire ce qui lui est funeste, précisément parce que cela lui est funeste et pour le plaisir de contrarier la loi, sans autre attrait que la désobéissance, en dehors de toute sensualité, de tout profit et de tout charme. Cette perversité, il la constatait et la flagellait chez les autres comme chez lui-même, ainsi qu’un esclave pris en faute, mais en s’abstenant de tout sermon, car il la regardait comme damnablement irremédiable. C’est donc bien à tort que des critiques à courte vue ont accusé Baudelaire d’immoralité, thème commode de déblatérations pour la médiocrité jalouse et toujours bien accueilli par les pharisiens et les J. Prudhommes. Personne n’a professé pour les turpitudes de l’esprit et les laideurs de la matière un plus hautain dégoût. Il haïssait le mal comme une déviation à la mathématique et à la norme, et, en sa qualité de parfait gentleman, il le méprisait comme inconvenant, ridicule, bourgeois et surtout malpropre. S’il a souvent traité des sujets hideux, répugnants et maladifs, c’est par cette sorte d’horreur et de fascination qui fait descendre l’oiseau magnétisé vers la gueule impure du serpent ; mais plus d’une fois, d’un vigoureux coup d’aile, il rompt le charme et remonte vers les régions les plus bleues de la spiritualité. Il aurait pu graver sur son cachet comme devise ces mots : « Spleen et idéal, » qui servent de titre à la première partie de son volume de vers. Si son bouquet se compose de fleurs étranges, aux couleurs métalliques, au parfum vertigineux, dont le calice, au lieu de rosée, contient d’âcres larmes ou des gouttes d’aqua-tofana, il peut répondre qu’il n’en pousse guère d’autres dans le terreau noir et saturé de pourriture comme un sol de cimetière des civilisations décrépites, où se dissolvent parmi les miasmes méphitiques les cadavres des siècles précédents ; sans doute les wergiss-mein-nicht, les roses, les marguerites, les violettes, sont des fleurs plus agréablement printanières ; mais il n’en croît pas beaucoup dans la boue noire dont les pavés de la grand’ville sont sertis ; et, d’ailleurs, Baudelaire, s’il a le sens du grand paysage tropical où éclatent comme des rêves des explosions d’arbres d’une élégance bizarre et gigantesque, n’est que médiocrement touché par les petits sites champêtres de la banlieue ; et ce n’est pas lui qui s’ébaudirait comme les philistins de Henri Heine devant la romantique efflorescence de la verdure nouvelle et se pâmerait au chant des moineaux. Il aime à suivre l’homme pâle, crispé, tordu, convulsé par les passions factices et le réel ennui moderne à travers les sinuosités de cet immense madrépore de Paris, à le surprendre dans ses malaises, ses angoisses, ses misères, ses prostrations et ses excitations, ses névroses et ses désespoirs. Comme des nœuds de vipère sous un fumier qu’on soulève, il regarde grouiller les mauvais instincts naissants, les ignobles habitudes paresseusement accroupies dans leur fange ; et, à ce spectacle qui l’attire et le repousse, il gagne une incurable mélancolie, car il ne se juge pas meilleur que les autres, et il souffre de voir la pure voûte des cieux et les chastes étoiles voilées par d’immondes vapeurs.