8,99 €

Mehr erfahren.

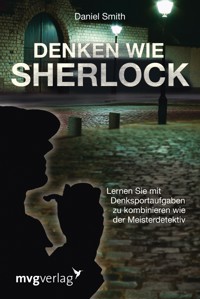

Wer hätte nicht gerne einen solch brillanten Verstand wie der berühmte Sherlock Holmes? Mit diesem Buch kann jeder diesem Ziel ein wenig näher kommen! Anhand vieler Fallstudien und Übungen sowie Beispielen aus den Originalromanen von Sir Arthur Conan Doyle und der beliebten TV-Serie "Sherlock" wird uns weniger berühmten Detektiven auf die Sprünge geholfen. Wir lernen, unsere Beobachtungsgabe zu schärfen, die Gedächtnisleistung zu erhöhen, logisch zu denken und richtig zu kombinieren. Mithilfe von Konzentrations- und Gedächtnistechniken, der Erkennung von Körpersprache und Lügen, Übungen zur Kombinationsfähigkeit und Informationsverarbeitung sowie zum logischen Denken und Speed Reading können wir uns an das Genie unseres Vorbilds annähern. So bleibt kein Rätsel ungelöst, kein Fall ungeklärt und kein Detail unbemerkt. Und alles ist nach der Lektüre hochgradig verdächtig: ob nasse Schuhe, ein Riss im Ärmel oder Kratzer auf dem Mobiltelefon.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 117

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

[email protected]

5. Auflage 2021

© 2013 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

© der Originalausgabe 2012 by Michael O‘Mara Books Limited

Das englische Original erschien 2012 bei Michael O’Mara Books Limited unter dem Titel How to think like Sherlock.

Illustrationen von Aubrey Smith

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Übersetzung: Elisabeth Liebl

Redaktion: Desiree Simeg

Umschlaggestaltung: Pamela Machleidt, München

Umschlagabbildung: picture alliance/PhotoAlto/Michael Mohr, iStockphoto

Satz und E-Book: Grafikstudio Foerster, Belgern

ISBN Print 978-3-86882-451-3

ISBN E-Book (PDF) 978-3-86415-482-9

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86415-483-6

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.mvg-verlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter

www.m-vg.de

Für Rosie – die immer »die Frau« sein wird

Inhalt

Titel

Impressum

Widmung

Inhalt

Einleitung

Teil I: Aufwärmübungen fürs Gehirn

Sherlock verstehen

Sind Sie der Typ?

Entwickeln Sie einen beweglichen Geist

Und nun ein paar praktische Übungen!

Die Umwelt mit wachen Sinnen wahrnehmen

Stets ein offenes Ohr

Zwischen den Zeilen lesen

Einen offenen Geist bewahren

Laterales Denken

Wählen Sie Ihre Freunde mit Bedacht

Glücksfälle akzeptieren

Aus den eigenen Fehlern lernen

Konzentriert bleiben

Logik und die Kunst der Schlussfolgerung

Wie Sie Ihre Fähigkeit zur logischen Schlussfolgerung verbessern

Übungen zur Kunst der logischen Schlussfolgerung

Teil II: Wie Sie die Fundamente Ihres Wissens geschickt legen

Wissen Sie, wovon Sie reden?

Fakten sammeln

Die Zeichen lesen

Die Karten auf den Tisch legen

Verkleidungen

Den Code knacken

Das Auswerten der Daten

Wie Sie Ihr Gedächtnis verbessern

Ein Spaziergang durch die Memory Lane

Schlussfolgerungen ziehen

Lösungen

Einleitung

Eine merkwürdige Sache hat sich da in den letzten paar Jahren zugetragen. Sherlock Holmes – der ehedem zugeknöpfte, unterkühlte, geschlechtslose Privatdetektiv, der im ausgehenden 19. und in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts die schmutzigen Straßen Londons durchstreifte – hat sich zum coolen Typen gemausert.

Hollywood hat sich seiner (in der Gestalt von Robert Downey jr.) angenommen und Sherlock in einen abgebrühten, ja sogar witzigen Actionhelden verwandelt. Mittlerweile hat auch die BBC nachgezogen und präsentiert uns mit Benedict Cumberbatch einen Holmes, der von einer Sekunde auf die andere von grüblerischer Melancholie in manische Aktivität verfallen kann. Cumberbatchs Holmes verkörpert wie kein anderer den Sex-Appeal des Nerds.

Für all diejenigen, die Sherlock-Holmes-Geschichten lieben, seit sie sie als Kinder zum ersten Mal lasen, und mit Jeremy Bretts faszinierend werkgetreuer Darstellung des Detektivs aufgewachsen sind, dessen Fälle sie gebannt vor dem Fernseher verfolgten, kam das wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Hatte der Sherlock-Holmes-Kult doch bislang nur eine zwar unübersehbare, aber nichtsdestotrotz kleine Schar Anhänger, die vom wenig einfühlsamen Rest der Welt mit einer Mischung aus Neugier und Herablassung betrachtet wurde.

Wie kam es nun, dass Sherlock Holmes in der Gunst des Publikums plötzlich so rasch aufstieg? Erklärungen dafür gibt es sicher viele, doch einer der Hauptgründe für die von ihm ausgehende Anziehungskraft ist schlicht sein außergewöhnlicher Scharfsinn. In einer Welt, in der wir vom Fernsehen mit zum Schreien schwachsinnigen Realityshows abgespeist werden, in der Plastik-Celebritys uns zu unfreiwilligen Zeugen ihrer enervierenden Eskapaden degradieren, gewinnen Holmes’ intellektuelle Bravourstücke und seine vielschichtige, komplexe Persönlichkeit mehr denn je an Reiz.

Sherlock Holmes wusste stets, dass er anders war: »Es gibt niemanden, ob lebend oder tot, der mit demselben Maß an Gelehrsamkeit und natürlicher Begabung an die Aufklärung von Verbrechen heranging, wie ich das tat«, lautet einer seiner berühmten Aussprüche. Jene, die seine Erfolge aus nächster Nähe beobachteten, nannten ihn »einen Zauberkünstler, einen Magier« und sprachen ihm schier »übermenschliche Fähigkeiten« zu.

Nun war Holmes leider wenig geneigt, das Geheimnis seines Erfolgs mit anderen zu teilen. Auf Nachfragen antwortete er nur: »Sie wissen ja, dass man einem Zauberkünstler keine Anerkennung mehr zollt, sobald er seinen Trick erklärt, und wenn ich zu viel von meiner Arbeitsmethode preisgebe, werden Sie schließlich zu dem Schluss kommen, dass ich letztlich nur ein sehr gewöhnlicher Mensch bin.« Selbst wenn er bereit gewesen wäre, sich in die Karten schauen zu lassen, so traute er seinen Mitmenschen nicht wirklich zu, dass sie seine Methoden auch verstehen würden: »Was schert die Öffentlichkeit, die breite, unaufmerksame Öffentlichkeit, die weder einen Weber an seinem Zahn noch einen Schriftsetzer an seinem linken Daumen zu erkennen vermag, die feineren Schattierungen von Analyse und Schlussfolgerung?«

Nun hatten freilich Holmes’ Zeitgenossen kein Buch wie dieses zur Verfügung. Die folgenden Seiten sind einer kurzweiligen, aber doch gründlichen Erkundung des Innenlebens des bedeutendsten »beratenden Detektivs« der Welt gewidmet sowie seinen logischen Etüden und Ermittlungsmethoden. Jedes Kapitel zeigt anhand von Originaltexten, wie Holmes’ Gehirn funktioniert, und liefert Ihnen alles, was Sie an Informationen, Tipps und sonstigen Hilfestellungen benötigen, um dem Meister ein Stück ähnlicher zu werden. Um Sie während der Lektüre intellektuell auf Trab zu halten, wurden großzügig Denksportaufgaben und Übungen eingestreut.

Um von diesem Buch zu profitieren, müssen Sie keine Karriere im Kampf gegen das Verbrechen verfolgen. Viele der Fähigkeiten, die Holmes zu eigen sind, lassen sich auch in anderen Betätigungsfeldern nutzbringend einsetzen. Wir alle haben etwas davon, wenn wir unseren Verstand schärfen, unser Gedächtnis trainieren und lernen, die Körpersprache anderer Menschen zu deuten.

Lesen Sie dieses Buch aufmerksam und nehmen Sie den Inhalt der einzelnen Lektionen in sich auf. Denn wie sagte doch der Meister selbst in Fünf Apfelsinenkerne: »Der Mensch soll seine kleinen Gehirnkammern mit dem füllen, was er voraussichtlich brauchen wird, das Übrige kann er in den dunkelsten Winkel seiner Bibliothek stecken, wo er es im Notfall findet.«1

1 Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Gesammelte Werke, Köln: Anaconda 2012, S. 102

Teil IAufwärmübungen fürs Gehirn

Sherlock verstehen

»Ich spiele das Spiel nur des Spiels wegen.«

Die gestohlenen Unterseebootszeichnungen

Der gute alte Sherlock Holmes hat sich im Laufe der Jahre den Ruf einer asozialen, gefühlskalten Maschine von einschüchternder Arroganz erworben. Dieses Bild ist nicht ganz unbegründet. Selbst der treue Watson beschrieb ihn – in einem jener Augenblicke, in dem selbst er sich über seinen Freund empörte – als »Hirn ohne Herz, dessen Mangel an Einfühlungsvermögen ebenso ausgeprägt war wie die Schärfe seines Verstandes«. Später allerdings, in einem etwas abgeklärteren Moment, nennt Watson ihn »den besten und weisesten Menschen, den ich je gekannt habe«. Die Wahrheit ist, dass Holmes’ Charakter ungemütlich irgendwo zwischen diesen beiden Extremen lag. Jeglicher Alltagstrott langweilte ihn zutiefst, und dieses Gefühl der Langeweile konnte ihn distanziert, desinteressiert, ja gleichgültig erscheinen lassen. Dies war ein unglückseliger Nebeneffekt seiner ständigen Jagd nach dem Reiz des Außergewöhnlichen, nach der Art von Problemen, die nur ein Geist wie seiner lösen konnte. »Ich weiß, lieber Watson, dass Sie meine Vorliebe für alles Absonderliche teilen«, hören wir Holmes in Der Bund der Rothaarigen sagen, »für alles, was nicht zum ledernen Einerlei des Alltagslebens gehört.«2 Dieser Drang, sich über das Alltägliche zu erheben, war seine Hauptantriebsfeder, die ihn teils zu neuen Höhen führte, teils aber auch in höchste Gefahr brachte und ihn in die unerbittlichen Fänge seiner düsteren Stimmungen trieb.

Außer Zweifel steht aber, dass der Meisterdetektiv sich jedem seiner Fälle mit vollem Einsatz widmete und Leib und Leben riskierte, um seine vornehmste Aufgabe zu erfüllen: die schlimmsten Verbrecher des Landes unschädlich zu machen. Eine Aufgabe, die sein Leben mehr als einmal gefährdete, die jedoch sein tief verwurzeltes Bedürfnis nach intellektuellen Herausforderungen und atemberaubenden Adrenalinkicks befriedigte.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt aus Der geheimnisvolle Mord im Tal von Boscombe, der uns eine schöne Momentaufnahme des vom Jagdfieber gepackten Holmes gibt:

»Sherlock Holmes war geradezu verwandelt, wenn er sich, wie eben jetzt, auf frischer Fährte befand. Wer nur den ruhigen Denker und Logiker aus der Baker Street kannte, hätte ihn hier für einen anderen Menschen gehalten. Sein Gesicht war gerötet und schien dunkler. Seine Augenbrauen liefen in zwei scharfe, schwarze Linien zusammen, unter welchen die Augen mit stählernem Glanz hervorleuchteten. Sein Blick war zur Erde gerichtet, seine Schultern nach vorn gebeugt, die Lippen zusammengepresst, und an seinem langen, sehnigen Hals traten die Adern wie gespannte Saiten hervor. Seine Nasenflügel schienen vor wilder Jagdlust zu beben, und er war so voll und ganz bei der Sache, dass er eine an ihn gerichtete Frage oder Bemerkung kaum vernahm und höchstens mit einem raschen, ungeduldigen Knurren erwiderte.«3

Zwischen solchen Phasen der Euphorie lagen zahlreiche seelische Tiefs. Stand kein Fall an, der seinen Geist hätte fesseln können, so zeigte Holmes die klassischen Symptome einer Depression. In solchen Zeiten fand er für seine Energie kein anderes Ventil als den abstoßenden Griff zum Kokain. »Manchmal werde ich trübsinnig«, eröffnete er Watson in Studie in Scharlachrot. »Ich tue dann tagelang den Mund nicht auf. Sie müssen deshalb nicht denken, ich sei schlecht gelaunt. Wenn man mich einfach in Ruhe lässt, geht es ganz schnell wieder vorbei.«4

Ähnlich selbstzerstörerisch war seine absolute Unfähigkeit, auch nur die grundlegendsten Bedürfnisse seines Körpers zu erfüllen, wenn ein Fall ihm scheinbar unlösbare Rätsel aufgab. Dann »konnte er tagelang, ja eine ganze Woche zugange sein, ohne sich Ruhe zu gönnen. Wieder und wieder ging er den Fall durch, betrachtete ihn von allen Seiten, ordnete die Fakten neu, bis er ihn entweder gelöst hatte oder zu der Überzeugung gelangt war, dass das Beweismaterial nicht ausreichend war«, wie Watson in seinen Aufzeichnungen schreibt. Wäre er ein Freund der in manchen Büros so beliebten Spruchschilder gewesen, hätte er sich vielleicht das folgende über seinen Schreibtisch in 221 B Baker Street gehängt: »Sie müssen nicht verrückt sein, um hier zu arbeiten, aber … es hilft bestimmt.«5

Alles in allem war es bestimmt nicht einfach, Sherlock Holmes zu sein, und wer immer in seine intellektuellen Fußstapfen treten will, darf keine Memme sein. Holmes tat, was er tat, weil er keine andere Wahl hatte – eben das zeichnete ihn aus. Außer der Art, wie er seine Fälle anpackte, gibt es wenig, was seinen Charakter beschreibt. Er selbst spielte in Studie in Scharlachrot auf sein ausgeprägtes Pflichtgefühl an: »Da ist irgendwo in unser Alltagsgrau der blutrote Faden des Mordes hineinverwoben. Wir haben die Pflicht, ihn aufzuspüren und freizulegen, Stück für Stück …« Watson indes würde über ihn sagen, dass er »wie alle großen Künstler« ganz für »seine Kunst lebte«6.

Sind Sie der Typ?

»Mit seinem entschlossenen und energischen Auftreten beherrschte Holmes die ganze Szene …«

Als Sherlock Holmes aus Lhassa kam

Wir alle sind mit Pauschalurteilen über unsere Mitmenschen schnell zur Hand: Der Kerl da drüben ist blasiert, die Frau dort in der Ecke ist unsicher, und was den Typen betrifft, den sie dabeihat, … Nun, wo fange ich da bloß an?

Tatsache ist, dass viele unserer Urteile, die wir über den Charakter anderer fällen, erstens instinktiv erfolgen und zweitens über uns mindestens ebenso viel aussagen wie über die andere Person. Das Studium der menschlichen Natur kann nicht für sich beanspruchen, so exakt wie eine der Naturwissenschaften zu sein. Nichtsdestotrotz liefert uns die gut eingeführte Disziplin der Persönlichkeitsforschung Erkenntnisse, die eine gute Grundlage für unsere weitere Diskussion bilden. Wie also macht sich Ihr Persönlichkeitsprofil neben dem eines Sherlock Holmes?

Den Grundstein zu einer psychologischen Typenlehre legte C. G. Jung mit seinem 1921 erschienenen bahnbrechenden Werk Psychologische Typen. Jung unterschied zwischen vier grundlegenden kognitiven Funktionen, die er paarweise zusammenfasste. Da sind zum einen die dem Wahrnehmungsbereich zuzurechnenden (oder »irrationalen«) Funktionen von »Empfindung« und »Intuition«, zum anderen die mehr beurteilenden (oder »rationalen«) Funktionen von »Denken« und »Fühlen«. Laienhaft gesprochen handelt es sich bei der Empfindung um eine durch die Sinnesorgane vermittelte Wahrnehmung, das Denken entspricht dem logischen und intellektuellen Erkenntnisprozess, die Intuition ist eine durch das Unterbewusste vermittelte Wahrnehmung, während das Fühlen Ergebnis einer subjektiven und emotionalen Einschätzung der Situation ist. Als wäre dem noch nicht genug, führte Jung ein weiteres Element in die Typenlehre ein. Danach kann die individuelle Persönlichkeit extrovertiert (»nach außen gerichtet«) oder introvertiert (»nach innen gekehrt«) sein. Jung zufolge sind die genannten vier Funktionen grundsätzlich in jedem Menschen vorhanden, jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt und in ihrem Ausdruck eben entweder introvertiert oder extrovertiert.

Der Jung’sche Ansatz wurde über die Jahre von verschiedenen Psychologen weiterentwickelt, etwa von Katherine Cook Briggs und Isabel Briggs Myers. Mutter und Tochter entwickelten den nach ihnen benannten Myers-Briggs-Typindikator (MBTI), einen Persönlichkeitstest, den sie 1962 der Öffentlichkeit vorstellten. Der MBTI – der Begriff ist markenrechtlich geschützt – unterscheidet 16 auf vier Gegensatzpaaren gegründete Persönlichkeitstypen:

Extraversion (E) – Introversion (I)

Sensing (»Empfindung«, S) – Intuition (N)

Thinking (»Denken«, T) – Feeling (»Fühlen«, F)

Judging (»Beurteilen«, J) – Perception (»Wahrnehmung«, P)

Der MBTI beschreibt Persönlichkeitstypen mit einem aus den obigen Buchstaben gebildeten Code. Sherlock Holmes hat sich natürlich nie einem Persönlichkeitstest unterzogen, und dafür gibt es drei gute Gründe: Erstens existierten sie zu seiner Zeit noch nicht, zweitens ist er ein rein fiktionaler Charakter und drittens hätte er mit Psycho-Geschwätz ohnehin nichts am Hut gehabt. Dennoch wurde von verschiedenen Seiten im Nachhinein versucht, ein Charakterprofil von Holmes zu erstellen, wobei weitgehende Übereinstimmung herrschte, dass dieses vermutlich zwischen INTP und ISTP anzusiedeln wäre: ein introvertierter Typus, der sich mehr auf logische Beweisführung als auf seine Gefühle verlässt und sich in seinem Handeln eher von den Informationen, die er zusammengetragen hat, leiten lässt, statt vorschnelle Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Frage, ob Holmes eher ein sensorischer (S) Typ ist, dessen Sinne eine Situation exakt registrieren, oder ein intuitiver (N) Typ, ist da schon weit weniger eindeutig zu beantworten. Kleine Randnotiz: Einige Leute meinen, Watsons Profil sei am besten mit dem Kürzel ISFJ beschrieben.